9,99 €

Mehr erfahren.

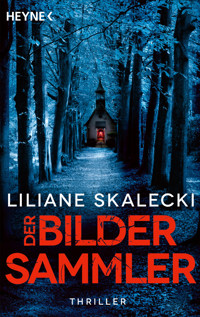

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Beim Abendspaziergang macht Kunstrestauratorin Tessa eine erschreckende Entdeckung: In einer einsamen Kapelle im Wald stößt sie auf einen schaurig zur Schau gestellten Leichnam. Der Tote trägt die Wundmale des Heiligen Sebastian. Der mit den Ermittlungen betraute Hauptkommissar Lennart Wiedmeyer ahnt, dass dieser Fall anders ist als alles, was er bisher erlebt hat – und dass er eine Expertin an seiner Seite braucht. Gemeinsam mit Tessa versucht er herauszufinden, welches Gemälde der mörderischen Inszenierung Pate gestanden hat. Während die beiden, ausgehend von der Identität des Toten, Puzzlestück für Puzzlestück zusammensetzen, sucht sich der Täter bereits sein nächstes Opfer. Denn sein Meisterwerk ist noch lange nicht vollendet ...

»Liliane Skalecki gelingt mit ›Der Bildersammler‹ ein starker Thriller, der den Leser von Beginn an in seinen Bann zieht.« Thomas Gisbertz, Krimi-Couch

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 520

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Das Buch

Er fror wie noch nie in seinem Leben. Sein Blick irrte unstet nach links und rechts, fokussierte sich dann auf ein Haus aus Stein, das rechts vor ihm lag. Was war geschehen? Das Fotoshooting, er fast nackt, als heiliger Sebastian. Das Geräusch seiner klappernden Zähne katapultierte ihn zurück in die Gegenwart. Er versuchte sich zu bewegen, doch Hände und Füße waren gefesselt. Der dunkle Waldboden war feucht und kalt. Er versuchte zu schreien, sich bemerkbar zu machen, doch etwas steckte in seinem Mund, ließ augenblicklich Übelkeit in ihm aufsteigen. Der Versuch, das Teil auszuspucken, misslang, und das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen, wurde nur stärker. Er musste hier weg. Das hier hatte nichts mit einem normalen Fotoshooting zu tun. Ameisen liefen an seinem rechten Bein hoch, bissen zu. Es tat weh, aber kein Vergleich zu dem Schmerz, der ihn durchzuckte, als er versuchte, seine Handfesseln zu lockern. Seine Hände waren nicht einfach nur zusammengebunden, man hatte ihn noch zusätzlich am Baumstamm fixiert. Botticellis Sebastian. Erneut versuchte er, den Knebel auszuspucken. Keine Chance.

Die Autorin

Liliane Skalecki ist Kunsthistorikerin und Archäologin und widmet sich in ihren Kriminalromanen gerne Themen aus diesen spannenden Bereichen. Beim Stöbern in Antiquariaten und dem Eintauchen in die Vergangenheit entdeckt sie so manches Rätsel, das sie, auch unter Pseudonym, mithilfe ihrer Figuren in packenden Fällen löst. Sie lebt mit ihrer Familie in Bremen und Südfrankreich. Ihre Homepage: www.liliane.skalecki.info

Lieferbare Titel

978-3-453-44150-7 – Dunkeldorf

LILIANE SKALECKI

DER BILDERSAMMLER

Thriller

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Originalausgabe 09/2025

Copyright © 2025 by Liliane Skalecki

Copyright © 2025 dieser Ausgabeby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Sandra Lode

(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design,unter Verwendung von shutterstock(© Nagel Photography / © Xandra R / © Andres Conema)

Satz: Schaber Datentechnik, Austria

ISBN 978-3-641-31435-4V002

www.heyne.de

Prolog

Das Erste, was in ihr Bewusstsein dringt, ist diese Melodie. Langsam tragen sie die Töne, einer am Strand auslaufenden Meereswelle gleich, heraus aus ihrem Dämmerzustand. Sie sieht ihn, seine Finger berühren leicht wie der Flügelschlag eines Schmetterlings die Tasten des Pianos. Er braucht keine Noten, die Melodie lebt in seinem Kopf, in seinen Fingern. Der letzte Ton verklingt, er erhebt sich, kommt auf sie zu. Sie sieht sein Gesicht nicht, seine Hände halten eine Fotokamera, die seine Züge verdeckt. Sie starrt in das Objektiv. Jetzt ertönt die Musik aus Lautsprechern, erfüllt den Raum bis in die letzte Ecke. »Eine Erinnerung an Paris«, sagt er. »An mein erstes Mal.«

Die Melodie wird von einer sanften Leichtigkeit und einer unendlichen Trauer zugleich getragen. Leichtigkeit und Trauer, Himmel und Hölle, Frohsinn und Schmerz, Hoffnung und Grauen. Am Ende überwiegt immer das Grauen, es folgt der Schmerz, am Ende steht die Hölle. Das weiß sie jetzt.

Er nähert sich, drückt auf den Auslöser. Ein Blitz flammt auf. Warum tut er das? Ein erster Test? Sie ist wie blind, kann sich nicht mehr orientieren. Kein Oben, kein Unten, sie verliert sich in einer Schwerelosigkeit, fällt in ein tiefes schwarzes Loch. Die Hölle.

Hölle. Das Wort setzt sich qualvoll in ihrem Schädel fest, während sie sich zwingt, dem traumähnlichen Zustand endlich zu entkommen, wieder in die Wirklichkeit zurückzukehren. Noch halb benommen, stemmt sie die Hände auf der Liegefläche ab und bringt sich schwerfällig in eine sitzende Position. Ihr Körper schmerzt vom Kopf bis in die Zehenspitzen. Ein schaler Geschmack erfüllt ihren Mund, in dem ihre Zunge wie ein kleines Pelztier Zähne, Gaumen und die weichen, schleimigen Innenwände ihrer Wangen abtastet. Sie verspürt großen Durst, ihr Blick eilt wirr umher, auf der Suche nach einer Flasche Wasser, einem Glas. Ein plötzlicher Schwindel erfasst sie, sie muss die Augen schließen.

Was ist mit ihr passiert? Sie kann sich nicht erinnern. Wann ist sie zu Bett gegangen? Wie lange hat sie geschlafen? Mühsam öffnet sie die Augen wieder, hält Ausschau nach der kleinen Uhr auf ihrem Nachttisch, doch sie kann sie nicht entdecken. Wo ist sie? Sie konzentriert sich und nimmt im diffusen Dunkel des Raums schemenhaft eine Zimmertür, Bücherregale, die lange niedrige Anrichte, die eine Wandseite komplett einnimmt, wahr. Sein Arbeitszimmer.

Die Erkenntnis, dass sie nicht in ihrem Schlafzimmer aufgewacht ist, trifft sie wie ein Faustschlag und katapultiert sie endgültig in die Realität. Ihre Erinnerung kehrt augenblicklich zurück. Sie hatten gestern Abend zusammen gegessen. Er hat etwas aus diesem französischen Bistro mitgebracht. Les Flageolets verts. Sie schmeckt plötzlich den mit Zitrone gedünsteten Lachs auf ihrer Zunge. Dazu zwei Flaschen Wein, rot und weiß. Sie hatte sich für weiß entschieden und dem trockenen Chardonnay ordentlich zugesprochen. Sich Mut angetrunken. Irgendwann hatte sie bemerkt, dass nur noch sie redete. Sie hatte endlich entschlossen die Fragen gestellt, die ihr unter den Nägeln brannten. Die, von denen sie hoffte, er würde sie mit einem Lachen abtun, würde ihre Zweifel, ihre Ängste zerstreuen. Er aber hatte sie nur angeschaut und intensiv gemustert. Und dann, es schaudert sie bei der Erinnerung, hatte sich der Ausdruck seiner Augen verändert. Ein merkwürdiger, abwesender Blick, als würde er in sein tiefstes Ich hineinschauen. Eine nie gekannte Unruhe hatte sie erfüllt. Als er auf ihre vorsichtige Frage, was los sei, weiterhin abwesend geschwiegen hatte, war die Unruhe einer unbeschreibliche Panik gewichen.

Am liebsten wäre sie aufgestanden und verschwunden, doch sie war wie gelähmt sitzen geblieben, konnte sich nicht rühren. Und dann … Sie war zu Tode erschrocken, als er ganz plötzlich mit klarem Blick das Wort an sie richtete. »Meine Vollendung, mein Meisterwerk.« Sie hatte lachen wollen, doch das Lachen war ihr im Hals stecken geblieben.

Weiter reicht ihre Erinnerung nicht mehr. Da war nichts. Er muss ihr etwas ins Essen oder in den Wein gemischt haben. Ihr wird speiübel bei dem Gedanken, was er mit ihr womöglich vorhat. Meine Vollendung, mein Meisterwerk.

Endlich kehren ihre Lebensgeister zurück. Noch verweigert ihr Körper den Gehorsam. Wie festgewurzelt sitzt sie da, ihre Hände ertasten etwas Weiches, Samtiges. Das Bett der Kleopatra. Die altmodische Récamiere. Er muss sie in sein Arbeitszimmer transportiert und sie daraufgelegt haben. Sie fröstelt, als sie an die Szenerie denkt. Das Sofa, die junge Frau. Saskia. Der erschrockene Ausdruck in deren Gesicht. Sie hatte Saskia noch viel Spaß gewünscht.

Ein kalter Schauer durchfährt sie, nicht nur aufgrund dieser Erinnerung. Sie friert. Automatisch berührt die rechte Hand ihren Körper. Die Oberschenkel, den Bauch, die Brust. Was sie spürt, ist feinster Stoff. Seide, vermutet sie. Sie trägt ein Gewand aus Seide, das ihr bis zu den Knöcheln reicht und unterhalb des Halsansatzes in einem Bündchen endet. Kein Wunder, dass sie, derart leicht bekleidet, friert. Er hat sie ausgezogen, er hat sie angezogen.

Die Musik wird eindringlicher. Es fällt ihr wieder ein. Gnossienne Nummer eins, Eric Satie, hat er ihr mit einem fast mitleidigen Lächeln erklärt. Wie dumm du doch bist.

Jetzt ist sie hellwach, ihr Körper wird von plötzlicher Panik geflutet. Was hat er vor? Meine Vollendung, mein Meisterwerk?

Sie muss Ruhe bewahren, und sie muss hier raus. Entschlossen setzt sie ihre nackten Füße auf den Boden, steht auf. Im ersten Moment geben ihre Beine nach, sie muss sich wieder hinsetzen. Beim zweiten Versuch bleibt sie stabil stehen, wagt ein, zwei Schritte. Ihre Muskeln versehen wieder ihren Dienst. In die Musik, die ihr plötzlich bedrohlich erscheint, mischt sich ein leises und doch aufdringliches Geräusch. Sie verharrt in ihrer Bewegung, lauscht, kann es jedoch nicht zuordnen. Weiter in Richtung Zimmertür. Links davon ist der Lichtschalter. Jäh wird der Raum in Helligkeit getaucht. Sämtliche Lichtquellen hängen an diesem einen Schalter, die Deckenbeleuchtung, die Lampen über den einzelnen Bücherregalen seiner Bibliothek und die Lichtleiste an der Wand mit der Anrichte aus Teakholz.

Das Geräusch, das eben an ihre Ohren gedrungen ist, vervielfältigt sich zu einem unruhigen, beunruhigenden Zischen. Ihr Blick geht ruckartig zu dem hölzernen Möbel. Nur mit Mühe kann sie einen Schrei unterdrücken. Ungläubig starrt sie auf das, was er dort aufgebaut hat. Wie in Trance nähert sie sich und bleibt stehen. Vier Terrarien. Über ihnen Speziallampen, von denen ein kaum wahrnehmbares Licht und wohlige Wärme ausgehen. In drei der vier Glaskästen, die oben mit einem engmaschigen Drahtgitter abgedeckt sind, entdeckt sie mehrere Schlangen, die sich, offenbar durch das plötzliche grelle Licht gestört, am Boden winden.

Mit einer Mischung aus Angst und gleichzeitiger Faszination beobachtet sie zwei Tiere, die sich an der vorderen gläsernen Wand aufrichten, um dann in ihrer Bewegung zu verharren. Ihre Körper sind silbrig-grün mit dunklen Punkten und schimmern unter der Lampe. Sie wagt kaum zu atmen, ist wie gebannt vom geradezu hypnotischen Blick der winzigen Augen. Erst die hervorschnellende züngelnde Zunge eines der Reptilien löst die Starre, mit der sie vor den Terrarien steht.

Die Ruhe, die sie zu bewahren versucht hat, weicht dem puren Grauen. Sie muss endlich weg von hier, darf keine Zeit mehr verlieren. Statt zu rennen, wie es ihr Inneres befiehlt, setzt sie langsam und vorsichtig einen Schritt nach dem anderen in Richtung Tür. Sie möchte vermeiden, die Schlangen durch abrupte Bewegungen weiter aufzuscheuchen. Gereizt und aggressiv könnten sie versuchen, aus ihrem Gefängnis auszubrechen, so ihre Befürchtung. Wenn dann die Tür verschlossen wäre …

Schweißgebadet erreicht sie den Ausgang. Die wenigen Meter haben ausgereicht, ihren fröstelnden Körper in einen Glutofen zu verwandeln. Sie drückt die Klinke herunter, betet, dass die Tür nicht abgeschlossen ist. Knarzend öffnet sie sich. Ein letzter gehetzter Blick bleibt im Zimmer an den Terrarien hängen. Trotz aller Vorsicht sind die Schlangen unruhig geworden. Die zusätzlichen Glühlampen haben mittlerweile ebenfalls ihre Wärme abgegeben, und die Reptilien sind endgültig erwacht. Ihre Leiber winden sich am Boden, scheinen sich ineinander verknoten zu wollen.

Alle Vorsicht ist nun vergessen. Sie stürzt aus dem Zimmer, rennt in den Flur und bleibt Sekunden später entsetzt stehen. Er erwartet sie am obersten Treppenabsatz. Nur siebzehn Stufen, dann wäre sie in der unteren Eingangshalle, von dort wenige Meter zur Haustür. Sie könnte fliehen, schreien, um Hilfe betteln, gerettet werden. Doch sie ist wie gelähmt.

»Du hast meine Schönen entdeckt? Eine wahre Zierde ihrer Spezies.« Er hält sie brutal am Handgelenk fest.

Hat er schon immer so geschwollen geredet? Ihr Kampfgeist erwacht. Wütend stampft sie mit dem Fuß auf.

»Lass los, du tust mir weh. Warum hast du mich betäubt? Was soll das Ganze? Das Sofa? Das dämliche Gewand? Was hast du mit mir vor?« Die letzten Worte schreit sie ihm laut ins Gesicht.

Gelassen wischt er sich ein Speicheltröpfchen vom Kinn. »Mon cœur, hast du es dir nicht immer gewünscht? Habe ich etwa vergessen, es dir zu sagen? Ich glaube kaum. Mit dir werde ich mein Werk vollenden. Und du brauchst gar nicht zu schreien, es hört dich niemand, wir sind allein im Haus. Gönn mir noch ein wenig Zeit, das Arrangement muss perfekt werden. Also, husch, husch, zurück in das Zimmer, ich bitte dich.«

Noch ein wenig Zeit. Der Satz gibt ihr Kraft und Zuversicht.

Er fasst sie an den Schultern, dreht sie um und schiebt sie zurück.

»Nimm Platz. Ich habe etwas für meine geliebte Muse vorbereitet.«

Sie setzt sich und rutscht an den Rand des Sofas. Was würde jetzt passieren? Eine weitere Betäubung?

Er geht zum Bücherregal und fischt eine dunkelblaue Mappe heraus, die er öffnet. Er zieht ein paar Blätter hervor, die er mit gerunzelter Stirn ordnet. Jetzt könnte sie aufspringen, einen neuen Fluchtversuch wagen, doch sie vermag kein Glied zu rühren. Während er noch mit dem Papier hantiert, sammelt sie ihre Gedanken, holt tief Luft. Sie muss ihn von seinem irren Plan abbringen, an ihre Freundschaft appellieren. Sie kennen sich seit Jahren, sind vertraut miteinander, sind ein Paar. Sie ist doch seine Muse, seine Inspiration, das hat er immer und immer wieder betont. Sie hat ihm bei den Vorbereitungen zu den Shootings geholfen, allerdings duldete er nie ihre Anwesenheit, wenn er die Aufnahmen machte. Aber sie war die Erste, die das Ergebnis sehen durfte. Die Fotos sind genial, lebensnah, todesnah. Doch nie hätte sie vermutet …

»Schau her.« Er kniet vor ihr nieder, legt ein Blatt Papier neben das andere. Es sind fünf an der Zahl. Fünf verschiedene Medusa-Darstellungen. Sie will etwas sagen, ihn ablenken, ihn davon überzeugen, sie nicht als Model zu benutzen, jemand anderen zu suchen, eine Frau, die besser geeignet ist als sie, eine Frau mit langen Haaren, um wie viel attraktiver dies in der Kombination mit den Schlangen sein würde, ihn anflehen, sie zu verschonen. Sie öffnet den Mund.

»Nicht jetzt. Konzentrier dich bitte auf die unterschiedlichen Bilder. Du hast sie erkannt, nicht wahr? Ich habe es dir bereits versprochen, dies wird mein, wie sagt der Franzose, mein chef-d’œuvre, mein Meisterwerk. Es wird mich unsterblich machen.«

»Du hast sie doch nicht mehr alle, du gehörst in eine geschlossene Anstalt.«

Es ist ihr so herausgerutscht. Ihr Kampfgeist ist stärker als ihre Angst. Doch er erlischt umgehend wie ein Kerzenflämmchen in einem Wintersturm, als er aufspringt und ihr mit der flachen Hand auf den Mund schlägt. Ihre Lippe platzt auf, sie spürt, wie ihr das Blut übers Kinn rinnt.

»Aber nicht doch.« Er zieht ein blütenweißes Stofftaschentuch aus der Hosentasche und tupft ihr vorsichtig das Blut vom Gesicht. »Und nun konzentrier dich endlich. Bitte. Du brauchst keine Angst zu haben, es sind nur Fotokopien von Gemälden aus Kunstbüchern. Sie tun dir also nichts. Du weißt, der Blick eines echten Gorgonenhauptes würde dich umgehend in Stein verwandeln?«

Sie nickt. Sie kennt die antike Sagengeschichte um die Gorgo Medusa.

Erneut hockt er sich vor die Bilder.

»Unsere erste Medusa. Ein Gemälde von Caravaggio. Schau, wie wütend sie ist. Oder eher erstaunt? Wie sie ihren Mund aufreißt und schreit. Sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Und die Schlangen, sie sind in hellem Aufruhr. Ein wunderbares Werk. Findest du nicht auch?«

Sie nickt erneut. Ihr Mund ist wie ausgetrocknet.

»Peter Paul Rubens. Seine Medusa, grandios, schrecklich, schrecklich schön. Schau sie dir genau an. Diese herausquellenden, blutunterlaufenen Augen.«

Seine Augen leuchten. Sie starrt wie gebannt auf die Fotokopie. Der abgetrennte Kopf, das Blut, das aus dem Stumpf quillt, die kleinen Schlangen, die sich darin winden und suhlen.

»Auch sehr gelungen, etwas weniger schrecklich, aber doch beeindruckend in ihrem Schrecken und dem Grauen, die sie verbreiten, diese drei Schönheiten hier.« Er zeigt nacheinander auf die drei verbliebenen Bilder. »Zeitlich liegen sie nicht weit auseinander. Das Gemälde von Böcklin, dieses hier von Franz von Stuck, und das ist eine meiner Lieblingsdarstellungen des Gorgonenhauptes. Geschaffen von Alice Pike Barney. Ihre Tochter Laura hat ihr für das Gemälde Modell gestanden. Du siehst, sie war sich nicht zu schade dazu. Ich mag die Farben. Dieses Blau. Als würde sie im Wasser schweben, nicht wahr? Wusstest du, dass auch Quallen Medusen genannt werden? Doch das nur nebenbei. Würde dir diese Art der Darstellung zusagen, mein Herz? Ich lasse dir die Wahl. Du entscheidest, welches der Gemälde uns als Vorlage dienen soll.«

Er umschlingt mit seinen Händen ihre schlanken Fesseln und drückt zu.

»Wir nehmen den Rubens«, erklärt sie mit fester Stimme.

Er reißt die Augen auf. »Du erstaunst mich immer wieder aufs Neue. Ich hätte nicht gedacht, dass du dich gerade für das, nun, landläufig würde man sagen, für das abscheulichste Gemälde entscheiden würdest. Mutig, sehr mutig. Aber ich habe nichts anderes erwartet. Nein, mehr noch, ich habe es gewusst. Du bist dir absolut sicher?«

Sie bringt keinen weiteren Ton heraus, bejaht mit einem schwachen Nicken. Sie kennt ihn, er ist ein Perfektionist. Alles muss in seinen Fotografien genauso sein wie auf der Gemäldevorlage. Und bis er alles zusammen hat, das wird dauern. Die Spinnen, den Skorpion, den schwarz-gelben Salamander. Und das merkwürdige Tier mit den zwei Köpfen. Wo er wohl so etwas auftreiben will? Bei diesem Gedanken muss sie sich beherrschen, um nicht laut zu lachen.

»Eine große Herausforderung, mon cœur. Da haben wir doch tatsächlich noch ein gutes Stück Arbeit vor uns. Aber so ist das nun mal mit Meisterwerken, nur der wahre Meister wird sie schaffen können. Allerdings habe ich schon ein klein wenig vorbereitet.«

Ihr Herz erstarrt bei diesen Worten zu einem Eisklumpen.

Er erhebt sich, wirft ihr einen Blick zu, der sowohl Bewunderung als auch Nachdenklichkeit gepaart mit einer eigenartigen Trauer in sich birgt. Mit dem Schuh schiebt er die Medusa von Rubens direkt vor ihre Füße, bückt sich, nimmt die verbliebenen Fotokopien auf und zerknüllt sie in der Hand. Dann dreht er sich um, verlässt ohne ein weiteres Wort das Zimmer. Das knirschende Geräusch des sich im Türschloss drehenden Schlüssels schmerzt geradezu in ihren Ohren, während die Medusa mit blutleerem Gesicht aus aufgerissenen Augen zu ihr aufschaut.

Kapitel 1

Sie musste die Trauerweide stutzen lassen. Tessas Blick glitt zum verglasten Dach ihres Ateliers, über das der Sturm die langen Triebe des Baumes scheuchte. Der Sommer ließ immer noch auf sich warten. Ihre Augen brannten. Als sie nach dem Skalpell griff, um es zu säubern, genügte ein unachtsamer Augenblick, und das scharfe Messer ritzte an ihrer linken Daumenwurzel entlang. Ein dunkelroter Blutstropfen quoll hervor. Tessa schnappte den erstbesten Lappen, der auf ihrem Arbeitstisch lag, und sog augenblicklich zischend die Luft ein, als die winzige Wunde wie Feuer brannte. Sie hatte prompt das Tuch erwischt, das mit Lösungsmitteln getränkt war. Tessa tupfte mit einem Stück Küchenrolle nach, und der Blutstropfen war nur noch eine Erinnerung. So etwas passierte nur, wenn sie ihre Arbeit beendet hatte und ihre Konzentration nachließ.

Sie schaltete die Lampe aus, unter deren hellem Schein sie Stunden damit verbracht hatte, sich mit dem Gemälde zu beschäftigen. Es war ein Meisterwerk, ohne Frage, aber kein Meisterwerk eines alten Meisters, sondern das eines äußerst begnadeten Fälschers. Seinen Namen kannte sie nicht, aber es würde sie nicht wundern, wenn das eine oder andere von ihm geschaffene Gemälde als lupenreiner Heinrich Campendonk oder waschechter Franz Marc in einer bedeutenden Sammlung hing.

Der Besitzer dieses Bildes würde nicht gerade erfreut sein, wenn sie ihn über das Ergebnis ihrer Arbeit informierte. Das Werk sollte in wenigen Wochen in Köln versteigert werden, und ihre Aufgabe war es gewesen, das Bild vorher von seinen feinen Schmutzschichten zu befreien. Es waren die orangegelben Farbpartikel in dem angeblichen Gemälde von Paul Gauguin gewesen, die sie hatten stutzig werden lassen. Tessa hatte daraufhin das Gemälde weiteren Untersuchungen unterzogen. Am Ende gab es keinen Zweifel. Der Urheber dieses Werkes hatte Jahrzehnte nach dem Tod des großen Meisters die Welt erblickt, das Gemälde war eine geniale Fälschung. Nahezu genial.

Tessa warf einen Blick aus einem der bodentiefen Fenster in ihren Garten. Der Regen, der seit Stunden die Welt in tristes Grau hüllte, hatte endlich nachgelassen. Nur der starke Wind war geblieben. Ihre Augen verweilten an der alten Linde. Sosehr es Tessa schmerzte, der Baum musste im Herbst gefällt werden. Kein Grün zeigte sich an den knorrigen Ästen, und die verbliebenen Blätter aus dem Vorjahr, jetzt grau und vertrocknet, krallten sich fest, sträubten sich im Todeskampf, von den Windböen herabgefegt zu werden. Doch bald würde auch sie die Kraft verlassen, und die Linde würde kahl ihren letzten Sommer erleben. Entlaubte Bäume, Symbole der Vergänglichkeit.

Tessa stellte das Gemälde auf eine Staffelei. Heute Abend würde sie ihren Bericht verfassen und ihn umgehend an den Besitzer des angeblichen Gauguin und das Auktionshaus schicken. Sie wischte zwei Pinsel aus, säuberte das Skalpell, legte ihre Arbeitsmaterialien auf einen zweiten Tisch, dessen Holzoberfläche sie immer wieder an ein vernarbtes, dunkles Gesicht erinnerte. Darunter lagen stapelweise Kunstzeitschriften, die sie abonniert hatte und für die sie nur selten die Zeit zur intensiven Lektüre fand. Daneben türmte sich ein Berg von Lappen, die sie aus fadenscheinig gewordenen Hand- und Küchentüchern geschnitten hatte.

Tessa schaute auf die Wanduhr über der Tür zum Atelier. Sie hatte schon dort gehangen, als sie eingezogen war. Die beiden Wörter Carpe und Diem ersetzten die Zeiger. Nutze den Tag. In zwei Stunden würde es gänzlich dunkel werden. Ihr blieben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder machte sie Feierabend und setzte sich mit einem Buch und einem Glas Wein vor den kleinen Kaminofen, oder sie machte Feierabend und tat dabei etwas für ihre Gesundheit. Das lange Sitzen und Stehen, das Sich-Beugen über das Gemälde und intensive Erforschen eines jeden Quadratzentimeters der Leinwand forderten ihren Tribut. Ihr Rücken schmerzte. Also Feierabend mit körperlicher Fitness.

Das Haus bei Amöneburg, knapp vierzehn Kilometer östlich von Marburg, hatte Tessa vor drei Jahren gekauft. Es war perfekt für ihre Bedürfnisse. Ein Bildhauer hatte es errichten lassen mit einem großen Atelier und lichtdurchfluteten Wohnräumen. Der kleine verwilderte Garten schloss sich hinter dem Atelier an. Von hier aus hatte sie einen freien Blick über eine Kuhweide, hinter der sich ein Mischwald erstreckte. Der Flüsterwald, so nannten ihn die Leute, wie sie von ihrer Haushaltshilfe erfahren hatte. Als Tessa wissen wollte, warum er Flüsterwald hieß, hatte die Frau nur mit den Schultern gezuckt. »Keine Ahnung. So hieß er schon immer.«

Bis jetzt hatte Tessa es versäumt, hinter die Bedeutung dieses merkwürdigen Namens zu kommen. Im Ort gab es einen Heimatverein, dessen Mitglieder sich regelmäßig trafen. Die würden es wissen, hatte die Zugehfrau ihr noch gesagt. Tessa hatte sich ihren eigenen Reim auf die Namensgebung gemacht, als sie zum ersten Mal durch den Wald spaziert war. Es war im späten Frühling gewesen, eine leichte Brise hatte die Baumkronen durchstreift. Und die jungen Blätter der Laubbäume hatten geflüstert, geraunt, sich sanft bewegt.

Tessa zog sich ihre Wachsjacke über, schlüpfte in Lederboots und setzte eine Baseballkappe auf ihre blonden Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Kurz betrachtete sie sich im Flurspiegel. Ihre Augen waren gerötet, kontrastierten mit dem Blau der Iris. Sie musste ein wenig besser auf sich achtgeben. Die Jacke hatte auch schon enger gesessen. Tessa reckte sich zu ihren stolzen einhunderteinundsiebzig Zentimetern auf und schnitt sich selbst eine Grimasse.

Draußen war es feucht und ungemütlich. Sie öffnete das Gattertor, überquerte die Weide, wobei sie zahlreichen Kuhfladen ausweichen musste, und war nach wenigen Minuten im Wald. Fichten, immergrüner Ilex, niedriges Gesträuch, Birken und Eichen, von deren Blättern schwere Tropfen herabfielen, bildeten eine abwechslungsreiche Flora. Tessa fröstelte. Es schien in der kurzen Zeit, seitdem sie ihr Haus verlassen hatte, kälter geworden zu sein. Die Formulierung Plötzlicher Temperatursturz kam ihr in den Sinn. Sie zog den Reißverschluss ihrer Jacke nach oben und betrat den Pfad, der auf seiner rechten Seite von Birken gesäumt war.

Hier am Waldrand waren noch vor wenigen Wochen eifrige Sammler unterwegs gewesen, die es auf die kleinen Wilderdbeeren abgesehen hatten. Ein Bach, der durch die Regenfälle der letzten Tage sichtbar angeschwollen war, floss neben dem Pfad entlang. Im Wald selbst war ihr, wenn sie so darüber nachdachte, noch nie eine Menschenseele begegnet. Und er schien auch nicht gepflegt zu werden. Wenn ein Baum durch Sturmböen geknickt wurde, Äste abbrachen, blieb einfach alles liegen.

Sie hielt plötzlich inne und lauschte. Merkwürdig. Kein Vogel war zu hören. Normalerweise piepste und flötete es in und über den Bäumen, oder das Krächzen eines Rabenvogels drang durch die Äste. Doch heute herrschte eine schon fast gespenstische Stille.

»Hallo? Niemand zu Hause? Alle ausgeflogen?« Ihre Stimme hörte sich fremd in ihren Ohren an. Sie schüttelte den Kopf, versuchte, das Unbehagen, das von ihr Besitz ergriffen hatte, loszuwerden. Doch das Gefühl, dass irgendetwas anders war als sonst, blieb. Schon wollte sie umkehren, zurück in ihr gemütliches Haus. Doch Tessa schalt sich eine Närrin. Sie würde bis zur Votivkapelle gehen, wie immer. In einer Viertelstunde wäre sie da und würde dann auf dem breiten Schotterweg wieder zurücklaufen.

Das Geräusch von dünnem brechendem Geäst ließ sie sich erschrocken umdrehen. Tessa lauschte, doch das merkwürdige Knacken wiederholte sich nicht. Wahrscheinlich ein Reh, das hinter mir durch die Büsche gesprungen ist, sagte sie sich und beschleunigte ihren Schritt. Wie in Kindertagen, wenn sie aus dem niedrigen Keller von Tante Gerties Haus eingemachtes Obst nach oben bringen sollte, begann sie, vor sich hinzusummen. Feuchter Dunst breitete sich wie feines Gespinst zwischen den Bäumen aus. Tessas innere Unruhe wuchs.

Sie dachte zurück an Tante Gertie, an ihr Heimatdorf. Es war ein heißer Sommer gewesen. Sie und Niklas. Das Geheimnis, das seine Familie umgab. Seitdem hatten sie sich nicht mehr gesehen, hatten lediglich ab und zu telefoniert. Aber es war weniger geworden. Sie hatten beide ihre Arbeit, die sie erfüllte. Wahrscheinlich arbeitete er an einem neuen Roman. Tessa wischte die Erinnerung weg.

Erneut knackte es. Nun schräg vor ihr, über ihr. Erleichtert erspähte sie einen Raubvogel, der sich von einem dürren Ast in die Lüfte erhob. »Na, du Hübscher. Du hast mich erschreckt.«

Die Hände tief in den Taschen ihrer Jacke vergraben, eilte Tessa ihrem Ziel entgegen. Endlich erreichte sie die kleine Kapelle, die vor Jahrhunderten als Dank für die überstandene Pest auf einer Eichenlichtung erbaut worden war. Der Bau aus unbehauenen Quadersteinen war einfach rechteckig mit je einem schmalen Fenster in den Seitenwänden. Im Gegensatz dazu war der Zugang geradezu beeindruckend. Die Holztür war zwar mittlerweile verschwunden, doch die Portalrahmung war noch intakt. Über kannelierten Pilastern saß ein Rundbogen, in den eine Nische eingelassen war. Darin stand die Figur des heiligen Sebastian, einem der wichtigsten Pestheiligen, geschützt vor Diebstahl durch ein im Stein verankertes eisernes Gitter. Der Heilige aus Stein hing an einen Baum gefesselt, seine Knie hatten nachgegeben. Ein Pfeil durchbohrte seine Brust. Aus toten Augen schaute er zu Tessa herab. Irgendwann würde sie ihn mit in ihr Atelier nehmen und ihm seine ursprüngliche farbige Fassung wiedergeben. Sie musste nur noch herausfinden, wer für die Instandhaltung von Kapelle und Heiligem zuständig war.

Den Eingang hatte man vor Jahren mit einem schweren Gittertor versehen, nachdem das kleine Andachtsgebäude im Inneren immer wieder durch Vandalismus in Mitleidenschaft gezogen worden war. So hatte es ihr irgendwann ein Wanderer erzählt. Erstaunt registrierte Tessa, dass das Tor heute offen stand. Bis jetzt war ihr immer nur ein Blick durch das Eisengitter vergönnt gewesen. Sie hatte einen schlichten Altarblock an der hinteren Wand erkannt und auf der rechten Seite eine leere Nische ausgemacht, in der wohl ehemals eine weitere Heiligenfigur ihren Platz gefunden hatte. Links und rechts stand je eine braune Holzbank. Schon bei ihrem ersten Besuch hatte sie ihr Gesicht an die kühlen Stäbe gepresst und versucht, einen genaueren Blick auf die Wand gegenüber der Nische zu werfen, auf der sie verblichene Reste einer Malerei vermutete.

Erneut setzte der Regen ein, es wurde schneller dunkel, als Tessa lieb gewesen wäre. Und jetzt grollte auch noch Donner über ihrem Kopf. Schwere kalte Tropfen klatschten ihr ins Gesicht, als sie zwischen den Bäumen am Himmel das bedrohliche Wetterszenario einzuschätzen versuchte. Vielleicht sollte sie jetzt kehrtmachen und zusehen, nach Hause zu kommen. Doch würde das Gittertor bei einem nächsten Besuch auch offen stehen? Jetzt könnte sie sich die Wand genauer anschauen.

Sie machte einen Schritt in den düsteren kalten Raum und blieb wie angewurzelt stehen. Auf der linken Bank saß jemand. Tessa sah nur einen Kopf und zwei Beine, der Rest des Körpers war durch die hohe Rückenlehne verdeckt. Es schien ihr, als würde der Mensch beten, sein Kopf war wie in stiller Kontemplation nach vorne geneigt. Merkwürdigerweise waren seine Beine und Füße nackt, hoben sich hell von der Umgebung ab.

Tessa räusperte sich und grüßte. Doch der Mann, sie war sich sicher, dass es sich um einen Mann handelte, reagierte nicht. Warum saß ein Mann mit nackten Beinen in der Bank? Tessa lief ein kalter Schauer über den Rücken, sie zitterte und musste sich zwingen, einen nächsten Schritt zu tun. Jäh überfiel sie das Gefühl, etwas Böses hätte von dem kleinen Gotteshaus Besitz ergriffen.

»Geht es Ihnen nicht gut?«

Mit langsamen Schritten näherte sie sich vorsichtig der zusammengesunkenen Gestalt. Sie erhielt keine Antwort. Tessa zögerte den letzten Schritt hinaus, der sie von Angesicht zu Angesicht vor den Mann in der Bank bringen würde, fischte dabei ihr Smartphone aus der Jackentasche. Sie musste gewappnet sein. Vielleicht brauchte der Mann Hilfe. Dann atmete sie tief ein und aus und wagte den letzten Schritt.

Das Blut schien Tessa in den Adern zu gefrieren. Hier kam jede Hilfe zu spät. Der Mann in der Bank war offensichtlich tot. Sie schloss kurz die Augen, öffnete sie wieder, hielt den Atem an. Ihr erster Gedanke war Flucht. Was, wenn sein Mörder noch in der Nähe war? Sie musste etwas tun. Mit zitternden Fingern wählte Tessa den Notruf, erklärte, wo sie war und welch schreckliche Entdeckung sie gemacht hatte. Dann gaben ihre Beine unter ihr nach. Sie stützte sich auf die Lehne der Kirchenbank und ließ sich schwer auf das kühle glatte Holz sinken. Ihr Atem ging stoßweise, sie spürte das Klopfen ihres Herzens bis in die Kehle. Tessa umklammerte ihr Smartphone. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis Hilfe nahte.

Allmählich beruhigten sich ihre Nerven. »Wer sind Sie? Wer hat Ihnen das angetan?«, flüsterte sie und erhob sich von der Bank. Es war gut, die eigene Stimme zu hören, während draußen die Blätter im aufbrausenden Wind rauschten und das Unheimliche der Situation unterstrichen. Sie trat nun vor den Mann, betrachtete ihn ruhig, gefasst und voller Mitleid. Dieser Mensch war nicht eines natürlichen Todes gestorben. Er war auf grausame Art und Weise getötet und seine Leiche in dieser Kapelle auf einer Bank in Szene gesetzt worden.

Sie sah ein Bild vor sich, das sie bereits Hunderte Male zuvor gesehen hatte. Ein Bild, das den Zugang zur Kapelle schmückte, ein Bild, dem sich seit Jahrhunderten Maler und Bildhauer widmeten. Der Mann hatte die Augen geschlossen, das Kinn lag auf der Brust. Seine lockigen dunklen Haare reichten ihm bis auf die Schultern. Der Körper war muskulös, doch alles Blut schien aus ihm gewichen. Bleich wie Marmor. Vorsichtig streckte sie den Arm aus, berührte die nackte Schulter. Kalt wie Marmor.

Erst jetzt sah Tessa, dass seine Hände, die im Schoß wie gefaltet lagen, gefesselt waren. Um seine Hüften war ein weißes Tuch gewunden, das oberhalb der Schamgegend geknotet worden war. Mit einer Mischung aus Furcht und Faszination scannten ihre Augen jede einzelne Wunde, die man dem Mann zugefügt hatte, ab. Der linke Arm war in der Beuge durchbohrt worden, ebenso der rechte Oberschenkel. Tödlich waren diese Wunden nicht gewesen, dachte Tessa in einem eigentümlichen Zustand der Ruhe. Doch die Pfeile, die den Mann in Höhe des Herzens und oberhalb des Nabels im Bauch getroffen hatten, dürften ihre tödliche Wirkung nicht verfehlt haben. Jemand hatte die Pfeile entfernt, herausgezogen. Die Wundränder klafften ein wenig auseinander, um die fast kreisrunden Löcher waren Spuren von Blut zu erkennen.

Tessa wurde durch das Signal eines Martinshorns aus ihren Betrachtungen gerissen. Sie setzte sich in die zweite Bank und wartete. Ihr war eiskalt. Unbewusst faltete sie ihre Hände im Schoß. Sie würde den Leuten, die gleich hier eintrafen, erklären müssen, dass jemand in dieser Kapelle die Leiche des Heiligen Sebastian abgelegt hatte. Zumindest die Leiche eines Mannes, der auf dieselbe Art wie der Heilige auf grausamste Art getötet, hingerichtet worden war.

Kapitel 2

Kriminalhauptkommissar Lennart Wiedmeyer schlug den Kragen seiner Jacke hoch. Er war bereits auf dem Weg nach Hause gewesen, wo ihn nichts und niemand erwartete, als ihn die Meldung über den Fund einer Leiche im vom Volksmund so genannten Flüsterwald erreichte. Eine Leiche im Flüsterwald war so gut oder so schlecht wie ein mieser Nullachtfünfzehn-Krimi nach der Tagesschau.

Er stellte seinen Wagen auf dem ausgewiesenen Parkplatz ab. Das Schild, das auf die Sebastians-Kapelle aufmerksam machte, hing schief und verwittert an einem Pfosten. Die Kriminaltechniker waren bereits vor Ort. Oehlerkings weißer Sprinter mit dem Logo der KTU war schlammverspritzt. Wiedmeyer kannte das Auto gar nicht anders als verdreckt. Daneben stand ein Einsatzfahrzeug.

Der Kommissar blickte zum Himmel. Wenigstens hatte der Regen nachgelassen. Dafür waberten nun gespenstische feine Nebelschwaden zwischen den Bäumen. Es herrschten bereits seit Tagen wettertechnische Gesetzmäßigkeiten, die eher des Herbstes würdig gewesen wären und denen er so gar nichts abgewinnen konnte. Regen, Nässe, Kälte und Nebel so dicht wie Erbsensuppe bestimmten das Wetter, wo alle Welt nach warmen Temperaturen und ein wenig Sonne lechzte. Wenn es nach ihm ginge, würde zwölf Monate im Jahr Sommer herrschen. Wiedmeyer erreichte das rot-weiße Absperrband, hob es hoch und marschierte gebückt darunter hindurch.

Rechts von ihm ragte die Kapelle auf. Als Kind hatte ihn seine Oma ab und zu hingeschleppt. Immer dann, wenn sie etwas verloren hatte. Und das war in ihren letzten Lebensjahren häufig vorgekommen. »Der Sebastian wird’s schon richten«, hatte sie gesagt. Allerdings wusste Wiedmeyer aus dem Religionsunterricht, dass für Verlorenes der heilige Antonius und nicht Sebastian zuständig war. Als er es seiner Oma schonend beibringen wollte, hatte sie nur den Kopf geschüttelt.

»Ach was. Ein Heiliger ist so gut wie der andere. Und wenn wir keine Kapelle für den Antonius haben, muss halt der Sebastian helfen.«

Und tatsächlich waren meist die verloren gegangenen Gegenstände wiederaufgetaucht. Die Eierlöffel, die sie samt leeren Eierschalen in den Müll befördert hatte, die Wollsocken, die versehentlich zwischen den Handtüchern gelandet waren, das Geldstück, das unter den alten Küchenschrank gerollt war und beim Kehren plötzlich in der Schaufel lag. Der Glaube versetzte eben Berge. Das war nun Jahrzehnte her. Heutzutage, wo die Alten weggestorben waren, machte sich wohl kaum noch jemand auf den Weg, in der kleinen maroden Kapelle um irgendetwas zu bitten oder für etwas oder jemanden zu beten.

Vor der Kapelle herrschte geschäftiges Treiben.

»N’Abend, Lennart.« Hermann Oehlerking kam auf ihn zu. »Heute mal ganz was Besonderes.« Der Leiter der KTU nickte in Richtung Kapelle. »Er sitzt noch da in der Kirchenbank. Keine Papiere, bis auf eine Art Lendenschurz nackt und bis auf ein paar Löcher im Körper noch recht gut erhalten. Keine vierundzwanzig Stunden tot, schätze ich mal. Doch das wird dir Yvonne genauer sagen können. Wo bleibt denn der Leichenwagen?«, brummte der Spurensicherer verärgert.

Wiedmeyer war bisher noch nicht dazu gekommen, auch nur ein Wort an seinen Kollegen zu richten. Er zuckte mit den Schultern.

»Werden schon gleich auftauchen. Was bedeutet das, Löcher im Körper?«, erkundigte er sich.

»Wie ich sagte, Löcher eben. Für mich sieht es so aus, als hätte ihn jemand, ich weiß, es hört sich schräg an, mit Pfeil und Bogen erschossen. Wie ihn da oben.« Er zeigte auf den Sebastian aus Stein. »Und das passt auch zu dem, was wir gefunden haben. Du kannst es dir nachher anschauen. Der Mann ist wahrscheinlich an die Birke da hinten rechts gefesselt worden.«

Wiedmeyer folgte mit Blicken Oehlerkings Handbewegung. Er registrierte eine Plane, die zwischen Bäume gespannt war, unter der jemand fotografierte. Zwei Strahler auf Stativen beleuchteten die Szenerie.

»Dort hat man ihn wohl mit Pfeilen durchbohrt. Ich schätze mal, die Obduktion wird meine Vermutung bestätigen«, fuhr der Kriminaltechniker fort. »Wir haben Spuren der Fesselung an der Rinde und Blutspuren auf dem Waldboden gefunden. Dann hat man ihn in die Kapelle gezogen und die Spuren zu verwischen versucht. Dahinten liegen Zweige, die abgebrochen worden sind. Spurenverwischen ganz nach Apachenart. Oder darf man das nicht mehr sagen?«, fragte Oehlerking mit einem entschuldigenden Grinsen.

Wiedmeyer ging gar nicht erst darauf ein. Mit solchen Diskussionen konnte man sich nur Ärger einhandeln.

»Wer hat ihn gefunden?«

Plötzlich hatte er Lust auf eine Zigarette. Allerdings hatte er sich das Rauchen erst vor ein paar Wochen abgewöhnt. So klopfte er nur einer alten Erinnerung nachtrauernd mit der rechten Hand auf die linke obere Jackentasche, in der ihn seine Glimmstängel jahrelang treu begleitet hatten.

»Eine Frau, sie ist drin in der Kapelle. Sie hält sich ganz gut, wenn man bedenkt, dass der Tote keine zehn Schritte von ihr in der Bank sitzt. Kollegin Marquard ist bei ihr. Sie warten auf dich. Ah, endlich, die Bestatter. Yvonne wird Augen machen, wenn sie sieht, was sie auf ihren Seziertisch bekommt. Mal ’ne ganz andere Form von Schussverletzung.«

Zwei Männer in unauffälligen dunklen Jeans und Parkas kamen auf sie zu. Einer von ihnen trug einen zusammengefalteten weißen Leichensack unter dem Arm.

»Tut mir leid, ging nicht schneller. Wo ist die Leiche? Reicht der?« Er wedelte mit dem Transportsack.

»Müsste. Der Mann wiegt keine hundert Kilo«, antwortete Oehlerking.

»Wenn ihr bitte noch einen Moment hier draußen wartet«, bat Wiedmeyer. »Ich möchte mir die Leiche noch in Ruhe anschauen.«

Die Bestatter nickten und verzogen sich ein Stück. Der ältere von ihnen kramte in seiner Jacke, zog eine Packung Zigaretten heraus, gab seinem Kollegen eine ab. Wiedmeyer registrierte es mit einer Mischung aus Neid und Verlangen. Er seufzte und wandte sich der Kapelle zu.

»Warte, dadrin ist es total düster. Du wirst kaum etwas erkennen. Nimm eine Lampe mit. Lukas, bring mal den Handstrahler«, schrie er in Richtung Birke, wo sein Team nach weiteren verwertbaren Spuren suchte.

Der Handstrahler kam, und Lennart Wiedmeyer betrat die Kapelle. Im diffusen Licht erkannte er eine einzelne Gestalt in der Bank, auf der gegenüberliegenden Seite zwei weitere Personen. Ein leises Murmeln drang von dort an sein Ohr. Kollegin Marquard und die Frau, die die Leiche entdeckt hatte. Obwohl es in dem kleinen Gotteshaus kaum kühler war als draußen, durchrieselte ihn ein kalter Schauer.

Kapitel 3

Drei Tage zuvor

Er trug nichts als seine Boxershorts und betrachtete seinen Körper prüfend und zugleich kritisch im Spiegel. Kein Gramm zu viel, muskulös, gut gebaut. Mehr war dazu nicht zu sagen. Zweiundsiebzig Kilo bei einer Größe von hundertzweiundachtzig Zentimetern. Er selbst würde sich nicht als schön beschreiben, jedoch waren seine Züge gleichmäßig. Die hohen Wangenknochen und die dunkelgrünen Augen verliehen ihm etwas Geheimnisvolles. Seinen Bart hatte er auf Wunsch abrasiert, die langen, leicht gewellten Haare waren frisch gewaschen. Er trug sie am liebsten zu einem Pferdeschwanz gebunden, doch heute sollten sie ihm offen auf die Schultern fallen. Er war zufrieden mit sich, und der Typ, der ihn zum Fotoshooting eingeladen hatte, würde es auch sein.

In seinem Magen begann es zu kribbeln. Je näher der Termin rückte, desto aufgeregter wurde er. Und das konnte er überhaupt nicht gebrauchen. Okay, sie wussten, dass er kein Profi war. Die paar Engagements für Schmuddelfilmchen zählten nicht. Damals hatte ihn ein Pornodarstellerscout, oder wie immer man so jemanden nennen wollte, angesprochen. Der Typ hatte in einem BDSM-Club, in dem er sich ab und zu die Zeit vertrieb, offenbar nach passenden Mitwirkenden Ausschau gehalten. Der Begriff Schauspieler traf das, was er zu tun hatte, allerdings nicht im Mindesten. Er hatte seine Sache gut gemacht, nicht schlecht verdient. Das Geld war ausgegeben, die Zeiten waren vorbei. Doch ab jetzt würde er ganz oben mitschwimmen. Er musste nur beweisen, was er draufhatte. Eine Unsicherheit vor der Kamera, ein Wackler, und schon wäre es mit der erst eben beginnenden Karriere vielleicht schon wieder vorbei.

Er zog seine Jeans an, sein bestes Hemd aus Flanell, das er sich vor Wochen mitsamt einer leichten Jacke aus der Kleiderkammer geholt hatte. Alles frisch gereinigt. Fast wäre er noch mit einem versoffenen Assi in Streit geraten, als der ihm die Jacke vor der Nase wegschnappen wollte. Aber nicht mit ihm. Und bald wäre es auch mit den gebrauchten Klamotten vorbei. Seine Modelkarriere würde es ihm erlauben. Konnte man die Kleidung, die man vorführte, behalten?

Er zog den Reißverschluss seiner Jacke hoch und verließ seine muffige Einzimmerwohnung. Hier gab es nichts, was ihn hielt. Vielleicht würde er sie nie mehr betreten. Mit dem ersten Geld, das er heute verdiente, würde er sich in einem guten Hotel einmieten. Vorher ein wenig einkaufen, frische Wäsche, saubere Dusche.

In seiner Straße wohnte man anonym. Niemand grüßte, ein jeder hatte es eilig, in sein schäbiges Zuhause zurückzukehren oder es zu verlassen. Vor ihm ließ eine alte Frau ihren Hund doch tatsächlich auf den Gehweg kacken. Er wich den beiden aus, überholte sie. Nach zweihundert Metern hatte er die Bushaltestelle erreicht. Sozusagen sein letzter Cent ging für eine Fahrkarte drauf.

Er setzte sich in die letzte Reihe und dachte daran, was für ein Glück er doch gehabt hatte in der letzten Zeit. Der Job, der ein paar Euro einbrachte, Regale auffüllen, nichts Anspruchsvolles. Das Sozialamt hatte ihm die Wohnung vermittelt, sonst hätte er unter irgendeiner Brücke oder in einer Einfahrt pennen müssen. Und jetzt das große Los. Der Typ hatte ihn einfach so angesprochen, als er planlos durch die Fußgängerzone geschlendert war. Zuerst hatte er eine billige Anmache dahinter vermutet. Doch der Mann hatte ihm, bevor er noch unfreundlich werden konnte, eine Visitenkarte hingehalten und gefragt, ob er Zeit und Lust für Fotoaufnahmen habe. Keine Angst, alles ohne Hintergedanken. Künstlerische Fotos mit Anspruch, keine Nacktaufnahmen. Und gut bezahlt.

Sein eigenes Spiegelbild damals im Schaufenster zu sehen, hatte ihm keinen wirklich gepflegten Anblick beschert. Abgerissen war das richtige Wort. Der Bart ungepflegt, der Pferdeschwanz baumelte fettig in seinem Genick. Der Mann hatte sein Zögern bemerkt, ihn auf ein Bier eingeladen. Dann ließe es sich leichter erklären, worum es ging. Es stellte sich heraus, dass er nicht selbst der Fotograf war, sondern ein Freund, der immer wieder nach guten Motiven und Leuten Ausschau hielt, die es vor der Kamera bringen würden. Und er sei so jemand. Hundertzwanzig Euro die Stunde, bar auf die Kralle, und die Fotos kämen groß raus. In einer Galerie. Und es wäre dann sicher nicht der letzte Auftrag. Nicht wenige der Models seien später weiterempfohlen worden, hätten bei anderen Shootings mitgemacht und ordentlich Kohle verdient.

Sein Misstrauen hatte er nur zögerlich aufgegeben. Erst als der Typ ihm auf seinem Smartphone Aufnahmen gezeigt hatte, Hochglanzfotos in Schwarz-Weiß und Farbe, die bald in einer Ausstellung zu sehen sein würden, hatte er zugesagt. Die Aufnahmen waren wirklich gut, soweit er das beurteilen konnte. Schmale Flure, offenbar nicht in der besten Gegend, darin Personen, die man immer nur von hinten sah. Frauen in langen Kleidern, ein Mann im Morgenmantel. Ein wenig abgefahren, doch die Bilder gefielen ihm. Der Typ, Andi, hatte das Bier bezahlt, ihm noch fünfzig Euro hingelegt und ihm die Adresse genannt, wo er sich einfinden sollte. Er hatte sie sich in sein Smartphone eingetragen.

»Und du willst mir nicht verraten, für welche Fotos ich posieren soll?«, hatte er gefragt.

»Lass dich überraschen. Du wirst eine Wucht sein, da bin ich ganz sicher.«

Die Visitenkarte hatte er blöderweise verloren. Er konnte sich nur daran erinnern, dass darauf eine altmodische Kamera, wie man sie vor hundert Jahren benutzt hatte, schemenhaft dargestellt war. Darunter eine Telefonnummer und eine Adresse, die allerdings eine andere war als die, die er sich notiert hatte.

Der Bus fuhr, hielt an, fuhr weiter. Leute stiegen ein und aus. Die Landschaft zog an ihm vorüber. Landschaft, so grau und nichtssagend wie das Wetter. Auf den Feldern wuchs der Mais bereits in dichten Stauden, hier und da grasten ein paar Kühe, ein paar Pferde. Die übernächste Haltestelle wäre seine. Von dort noch ein knapper Kilometer zu Fuß. Eigentlich hätte er darauf bestehen sollen, dass ihn jemand abholte. Zum Glück herrschten frische Temperaturen, sonst würde er total verschwitzt im Fotostudio ankommen. Erst jetzt stellte er sich die Frage, warum es wohl so fernab jeglicher Zivilisation lag. So machte man doch keine Werbung für sich. Ein Fotoatelier gehörte in die Innenstadt. Okay, er war ja kein Nullachtfünfzehn-Fotograf, der Mann war ein Künstler. Künstler gehörten für ihn eigentlich in die Kategorie »merkwürdige Leute«.

Mit ihm stiegen zwei Mädchen aus. Sie wurden bereits von zwei jungen Männern auf Motorrollern erwartet. Die vier würdigten ihn keines Blickes, die Mädchen setzten sich Helme auf, und sie fuhren mit aufheulenden Motoren davon. Unsicher sah er sich um. Weit und breit war keine Menschenseele zu sehen. Rechts der Straße lag ein Gehöft. An dem musste er vorbei, dann, keine hundert Meter weiter, in einen Privatweg abbiegen, am Ende läge das Haus des Fotografen.

Die Fenster des ehemaligen Bauernhauses waren blind vor Schmutz, die vordere Dachrinne hing schräg vor der Hauswand aus dunkelroten Klinkern. Ein paar Ziegel fehlten auf dem Dach. Die Scheune dahinter war bereits in sich zusammengestürzt. Einsam und verlassen. Ob man die Landwirtschaft aufgegeben hatte, weil sie sich nicht mehr rentierte?, fragte er sich und steckte die Hände in die Jackentaschen. Oder weil die alten Leute weggestorben waren, und die Jungen hatten kein Interesse?

Der Privatweg, den er einschlug, war asphaltiert. Allerdings gab es keinen Hinweis darauf, wer am Ende der kleinen Straße wohnte. Der Briefkasten, der am Anfang des Weges auf einem Pfosten befestigt war, wies kein Namensschild auf, nur eine Hausnummer. Links und rechts der Zufahrt bewirtschaftete offenbar jemand ein Stück Wiese. Sie war abgemäht, das Gras zu Ballen gepresst, die in hellblauen Folien steckten. Dahinter schloss sich ein Wäldchen an, das den Weg säumte. Nach wenigen Minuten erspähte er, zwischen die letzten Bäume eingebettet, das Haus. Noch eine Biegung des Weges, und er stand davor.

»Abweisend« war das erste Wort, das ihm in den Sinn kam, als er das trutzige schlossähnliche Gebäude betrachtete. Wie eine zu klein geratene Burg. Ein Ecktürmchen, eine riesige Haustür aus Holz, Fenster mit spitzen Steinbögen überfangen. So etwas kannte er nur von alten Kirchen. Die Villa wirkte nicht so unheimlich wie das Haus in Psycho, aber irgendwie erinnerte es ihn daran. Das merkwürdige Kribbeln, das er heute schon einmal verspürt und es der Aufregung geschuldet abgetan hatte, machte sich erneut in seinem Magen breit. Langsam bewegte er sich auf das Portal zu, in dessen Holz Blätterranken und Weintrauben geschnitzt waren.

Ein Schreck durchfuhr ihn, als plötzlich vor ihm die Tür aufgerissen wurde. Andi stand da, breit grinsend. Er gab ihm zur Begrüßung einen Klaps auf die Schulter.

»Mann, da bist du ja. Echt prima. Komm, wir gehen außen rum. Das Atelier ist hinter dem Haus. Ist ja ein echter Spukkasten.« Er zeigte hinter sich auf die Villa. »Total düster dadrin. Da könntest du glatt einen Horrorfilm drehen. Hab ich dir schon gesagt, dass wir auch ein paar Außenaufnahmen machen werden? Nein? Wir werden später noch eine besondere Location aufsuchen und dich von dort nach Hause fahren. Okay?«

»Klar. Ich hab mich sowieso schon gefragt, wie ich von hier wieder wegkomme. Ist ja ziemlich einsam gelegen. Jetzt bin ich allerdings erst mal gespannt, für welchen Modeljob ihr mich braucht.«

Das unruhige Kribbeln in seiner Magengegend ließ ganz allmählich ein wenig nach.

Kapitel 4

Tessa fror trotz der wärmenden Decke, die man ihr umgelegt und des heißen Tees, den ihr die Polizistin aus einer Thermosflasche in einen Becher gegossen hatte.

»Lange kann es nicht mehr dauern, dann wird er abgeholt«, sagte die Polizistin, die Marquardt hieß.

Tessa nickte nur. Ihr war nicht nach einem Gespräch zumute. Ihre Gedanken waren bei dem Toten, bei Sebastian, wie sie ihn nannte.

Dumpf waren Schritte auf dem Steinboden zu hören. Sie drehte sich um. Ein Mann nickte ihr zu. Er war groß, schlank, trug eine dunkle Hose und eine dunkelgrüne Steppjacke. Er nahm einen breitkrempigen Hut vom Kopf und legte ihn auf die letzte Bank. Polizistin Marquardt erhob sich kurz, doch der Mann bedeutete ihr, sitzen zu bleiben.

Tessa beobachtete ihn, als er sich dem Toten näherte, sich vor ihm hinkniete, ihn von allen Seiten begutachtete und beäugte. Er stand wieder auf, reckte sich ein wenig und sah sich wie suchend in der Kapelle um. Das muss der ermittelnde Kommissar sein, schoss es Tessa durch den Kopf.

Als er sich den beiden Frauen näherte, konnte Tessa auch sein Gesicht erkennen. Sie schätzte ihn auf Mitte vierzig. Er fuhr sich kurz durch das dunkle Haar, das vom Abnehmen des Hutes verstrubbelt war. Dabei bemerkte Tessa, dass ihm ein Teil des linken Ohrläppchens fehlte.

Er trat vor sie und begrüßte seine Kollegin.

»Du kannst dann schon mal gehen. Wo ist dein Kollege?«

»Er sitzt im Wagen und geht die erste Aussage durch. Ihr bekommt sie umgehend.«

»Prima. Wenn du bitte den Bestattern Bescheid sagst. Sie können den Toten in die Gerichtsmedizin bringen. Vielen Dank.«

Die Polizistin zögerte einen Augenblick, warf Tessa einen fragenden Blick zu.

»Das ist in Ordnung, Frau Marquardt.« Kurz überlegte sie, ob die Frau ihr einen Dienstgrad genannt hatte, den sie dann eigentlich anwenden sollte. Sie konnte sich nicht erinnern. »Und danke für die Decke und den Tee.« Sie hielt der Polizistin den Becher hin. »Kann ich die noch behalten?« Tessa zupfte an der Decke.

»Natürlich. Wir haben noch mehr davon.« Mit einem aufmunternden Lächeln verabschiedete sich die Kollegin des Kommissars.

»Kriminalhauptkommissar Lennart Wiedmeyer. Geht’s einigermaßen? Sie haben ihn gefunden, Frau …?« Der Polizist hielt ihr die Hand hin.

»Tessa von Linden.« Sie wusste im Moment nicht weiter. Sollte sie erzählen? Sie zögerte.

Wiedmeyer setzte sich neben sie. Vor der Kapelle waren Stimmen zu hören, der Innenraum verdunkelte sich. Tessa drehte sich um. Die Silhouetten zweier Personen füllten den Zugang zur Kapelle. Ein Räuspern war zu vernehmen. Die beiden Männer traten gemessenen Schrittes zu der Bank mit dem Toten, breiteten eine weiße Plane, so sah es für sie aus, im Gang aus. Gemeinsam hoben sie den Toten vorsichtig von der Bank. Die Seitenteile der Plane wurden angehoben, ein Reißverschluss zugezogen. Das Geräusch des Zippers hallte geradezu durch den kleinen Raum aus Stein. Schweigend trugen sie ihre schaurige Fracht nach draußen. Tessa atmete auf.

»Frau von Linden«, Wiedmeyer legte Tessa behutsam seine Hand auf den Arm, »wenn Sie mir kurz erzählen, was passiert ist, wie Sie den Toten gefunden haben.«

Tessa holte tief Luft. Sie erzählte von ihrer Arbeit in der Werkstatt, dem Wunsch, frische Luft zu schnappen, ihrer kleinen Wanderung in den Flüsterwald, ihrem Erstaunen, als sie entdeckte, dass die Kapelle zugänglich war.

»Ich bin vorher noch nie hier drin gewesen und wollte mich ein wenig umschauen. Zuerst habe ich gedacht, der Mann betet, aber er hat sich nicht gerührt. Und seine Beine waren nackt. Ich bin dann zu ihm, und er war tot. Ich habe zwar seinen Puls nicht gefühlt, aber ich hatte da keinen Zweifel. Dann habe ich den Notruf gewählt und gewartet.« Von der Unruhe, die sie schon verspürt hatte, als sie durch den Wald ging, und dem Gefühl, von etwas Bösem umgeben gewesen zu sein, als sie die Kapelle betrat, sagte sie nichts. Es wäre ihr unangenehm gewesen, Polizisten arbeiteten schließlich mit Fakten, nicht mit Emotionen.

»Haben Sie irgendetwas wahrgenommen oder gefühlt?«, fragte Wiedmeyer und sah sie ernst an.

Für einen Augenblick verschlug es Tessa die Sprache.

»Gefühlt? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es war, als wäre etwas in diesem Raum, was hier nicht hingehört. Ich meine nicht den Toten. Etwas, was nichts in einem Gotteshaus zu suchen hat, etwas Bösartiges. Pure Einbildung, ich weiß«, antwortete sie vorsichtig.

Wiedmeyer nickte lediglich. »Und Ihnen kam nicht in den Sinn, die Person, die den Mann auf dem Gewissen hat, könnte noch in der Nähe sein?« Er runzelte die Stirn.

Tessa zuckte mit den Schultern. »Nur ganz kurz. Ich hatte schon ein mulmiges Gefühl, aber das verflog, während ich auf die Polizei gewartet habe. Mir schien, dass der Mann schon eine Zeit lang tot war. Da bin ich wahrscheinlich davon ausgegangen, dass die Person, die ihm das angetan hat, nicht mehr in der Nähe ist.« Sie biss sich auf die Unterlippe. Verdammt leichtsinnig war sie gewesen. »Man sieht überhaupt keine Spuren der Tat. Der Mann ist doch mit Pfeilen erschossen worden. Und außer an den Wunden habe ich kein Blut gesehen«, fuhr sie dann fort.

Wiedmeyer zog verblüfft die Augenbrauen hoch. »Pfeile? Wie kommen Sie denn darauf?« Natürlich hatte Oehlerking schon die Vermutung ausgesprochen. Aber wie kam diese Frau auf die Idee?

Nun war es an Tessa, nicht weniger erstaunt zu reagieren.

»Das ist doch offensichtlich. Der Mann ist quasi nackt, trägt lediglich ein Tuch um die Hüften, Wunden am Körper, an Armen und Beinen. Der heilige Sebastian. Ich habe im Laufe meiner Arbeit schon viele Darstellungen des Heiligen gesehen. Dieser Tote ist eindeutig nach seinem Vorbild getötet worden. Nur hat man die Pfeile entfernt, und er sitzt auf einer Bank in einer Kapelle und ist nicht an einen Baum oder Pfahl gebunden. Seine Hände sind immer noch gefesselt.«

Der Kommissar sah Tessa, wie es ihr schien, nachdenklich an.

»Der Mann ist tatsächlich an einen Baum gebunden worden«, sagte er dann und rieb sich in einer unbewussten Geste mit der rechten Hand über den linken Handrücken. »Wir haben Spuren, die darauf hinweisen, gefunden. Frau von Linden, Sie sind eine hervorragende Beobachterin. Gibt es sonst noch eine Besonderheit, die Ihnen aufgefallen ist?«

Tessa musste nicht lange überlegen.

»Nun, es gibt eine gravierende Abweichung. Wie die Legende berichtet, ist Sebastian ›lediglich‹ gemartert worden. Und er hat die Prozedur überlebt.«

Kapitel 5

Drei Tage zuvor

»Ich sehe dich in der Rolle des heiligen Sebastian. Du bist einfach perfekt. Weißt du, um wen es sich da handelt? Hast du schon mal eine Zeichnung, ein Gemälde oder eine Statue von ihm gesehen?«, waren die ersten Worte, die der Künstler an ihn gerichtet hatte. »Warte, ich zeige dir ein paar Beispiele, damit du weißt, worum es geht und was ich mir vorstelle.«

Andi, der Typ, der ihn angeheuert hatte, war irgendwohin verschwunden. Er sah sich im Atelier um. Es sah so aus, wie er sich ein Fotoatelier vorgestellt hatte. Lampen an der Decke, den Wänden, auf fahrbaren Stativen, allesamt dazu da, die Szene perfekt auszuleuchten. Hintergrundwände, die man hin- und herschieben konnte, darauf riesige Ansichten von Wäldern, Wiesen, ein See, ein Friedhof. Wer ließ sich vor einem Friedhof fotografieren?, fragte er sich kurz. Sein Blick wanderte zu einem Kleiderwagen, auf dem Unmengen an Klamotten hingen. Daneben ein Ohrensessel und ein Sofa, das mit dunkelrotem Samt bezogen war. An den Wänden hingen Fotos, schwarz-weiß und in Farbe. Offenbar lichtete der Künstler ausschließlich Menschen ab. Ein Foto erkannte er. Es war eines der Flurbilder, die Andi ihm gezeigt hatte. Es sah großformatig noch beeindruckender aus. Eine Frau lehnte mit der Stirn an einer Wand des schmalen Gangs, die Fersen hatte sie in Höhe einer Fußleiste auf der gegenüberliegenden aufgesetzt. Dazwischen bog sich ihr Körper wie der Bogen eines Sportschützen.

Ein Farbfoto zog dann seine besondere Aufmerksamkeit auf sich. Es kam ihm irgendwie bekannt vor. Er kramte in seinem Gedächtnis. Das Abendmahl von Leonardo da Vinci. Ein Gemälde, das der ganzen Welt ein Begriff war. Allerdings saßen hier hinter dem Tisch nicht Jesus und seine Jünger, sondern in der Mitte thronte eine Frau mit Glatze, links und rechts von ihr aufgereiht wie Hühner auf der Stange ebenfalls Frauen, alle barbusig und mit einem Sektglas in der Hand, mit dem sie der Glatzköpfigen zuprosteten. Echt witzig. Er lachte laut, der Künstler hatte Humor.

»Es gefällt dir? Nun, etwas Ähnliches habe ich mit dir vor. Ich werde dir alles genau erklären. Leider spielt das Wetter heute nicht mit. Ich hatte gehofft, der Tag wäre freundlicher, das Licht intensiver. Nun, egal. Dann mache ich dich heute mit meiner Idee bekannt, wir machen ein paar Probeaufnahmen hier im Studio und schauen die nächsten Tage, wann wir die Aufnahmen draußen machen können. Okay? Das ist unser Mann, das heißt, du wirst er sein.«

Der Fotograf legte einen Kunstbildband auf einen Tisch, schob Kameras, Objektive, externe Belichtungsmesser und Fachzeitschriften zur Seite. Er beugte sich über das Buch und blätterte eine Seite auf. Dann drehte er es so, dass beide das Bild betrachten konnten.

»Das hier ist der heilige Sebastian. Siehst du, wie ähnlich er dir ist?« Er streckte die Hand aus und fuhr mit einer fast zärtlichen Geste über die dunklen gewellten Haare. »Ich hab eine Idee. Wenn es dich nicht stört, werde ich dich Sebastian nennen. Dann kann ich mich besser in dich oder besser deine Rolle hineinversetzen. Wäre das in Ordnung?«

»Von mir aus.« Er zog den Kopf zurück, er mochte es nicht, wenn ihn ein Fremder so berührte.

Einen Moment schwieg der Fotograf irritiert. Dann tippte er mit dem Finger auf den Mann auf dem Gemälde.

»So stelle ich es mir vor. Das ist ein Sebastian von Sandro Botticelli. Wie findest du ihn?«

»Wen? Sebastian oder Sandro?« Er musste ein wenig mehr Begeisterung für das Projekt zeigen, sonst wäre er eher wieder draußen, als ihm lieb war. »Dann würde ich dich gerne Sandro nennen, würde doch passen, der Künstler und sein Modell.«

Der Fotograf lachte schallend. »Klasse. Gefällt mir. Aber jetzt sieh hin. Er hat deine Figur, deine Haare, dein Gesicht. Sebastian war Offizier der Leibwache des Kaisers Diokletian. Als er sich zum Christentum bekannte, wurde er von seinem Kaiser zum Tode verurteilt. Wie viele Pfeile der nubischen Bogenschützen ihn trafen, ist nicht überliefert. Aber er hat die Schüsse überlebt. Man hielt ihn allerdings für tot und ließ ihn als Fressen für die Tiere liegen. Eine fromme Frau pflegte ihn gesund. Doch das hat ihm alles nichts genutzt. Er kehrte zu Diokletian zurück und hielt weiterhin an seinem christlichen Glauben fest. Nun, so etwas lässt sich ein Kaiser natürlich nicht gefallen. Sebastian wanderte in den berühmten Circus Maximus, wo man ihn mit Keulen erschlug und in die Cloaca Maxima, ein Kanalsystem in Rom, warf. Es ist faszinierend, die Künstler stellen nicht den erschlagenen Sebastian dar, sondern den mit Pfeilen durchbohrten. Es wirkt irgendwie ästhetischer als ein zu Brei geschlagener Körper. Was meinst du?«

Er war schon bei der Betrachtung der Gemäldereproduktion zurückgezuckt. Der Körper war geradezu durchlöchert, die gefiederten Schäfte ragten obszön heraus. Was hatte man mit ihm vor?

»Ich weiß nicht.« Mehr brachte er nicht heraus.

»Mein Gott, du bist ja bleich wie ein Leintuch. Jetzt komm schon, sieh es dir einmal genauer an, und dann reden wir weiter.« Der Fotograf grinste.

Was sollte er groß zu dem Gemälde sagen. Im Hintergrund irgendeine Landschaft. Davor ein schlanker Mann mit dunklem Haar, um die Hüften ein weißes Tuch, das bis zu den Oberschenkeln reichte, jede Menge Pfeile im Körper und im linken Bein. Er war an einen Baum gefesselt und schaute ein wenig leidend vor sich hin. In Anbetracht der Tatsache, wie viele Verletzungen er hatte, sah er eigentlich noch ganz entspannt aus.

»Er scheint ja ganz schön was aushalten zu können, unser Sebastian, schaut eher nachdenklich oder verträumt, finde ich. Oder hat man ihm vorher was zur Beruhigung verabreicht?«

Der Fotograf spitzte die Lippen und zog die Brauen zusammen.

Hatte er etwas Falsches von sich gegeben? »War das verkehrt, was ich gesagt habe, Sandro?«

»Nein, nein, alles gut. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass er was bekommen hat. Die wollten ihn schon leiden und sterben sehen. Dann legen wir mal los, das heißt, du legst ab. Zieh dich aus.«

»Wie? Ganz?«

»Jetzt sei nicht so prüde. Glaubst du, du bist der erste Mann, den ich nackt sehe? Aber wenn du dich besser fühlst, lass deine Unterhose an. Für die Aufnahmen draußen trägst du aber ein Tuch, nur damit du das weißt. Ansonsten kannst du dir den Job abschminken.«

Er hatte es geahnt. Mit Sandro war nicht zu spaßen. Er entkleidete sich bis auf seine Boxershorts und blieb unschlüssig stehen. Eigentlich konnte es ihm egal sein. Schließlich hatte er sich auch für die Pornos ausgezogen. Doch das hier sollte etwas anderes werden. Echte Kunst.

Sandro umrundete ihn mehrmals, betrachtete ihn intensiv von allen Seiten, hob seinen Kopf an, ließ ihn die Arme abwinkeln, die Beine etwas spreizen.

»Sehr gut, gefällt mir. Kommen wir zum Wesentlichen. Den Wunden durch die Pfeile beziehungsweise die Geschosse selbst.« Er griff zu einem Kugelschreiber, blieb mit Abstand vor Sebastian stehen und deutete mittels des Stiftes Schüsse auf den Körper seines Modells an.

»Frierst du? Soll ich die Heizung weiter aufdrehen?«, fragte er unvermittelt.

»Ist schon okay.« Es war warm im Atelier. Die Kälte kam von innen. Er fühlte sich schutzlos ausgeliefert, und die Sache mit den Pfeilen gefiel ihm ganz und gar nicht. Das Kribbeln im Magen stellte sich wieder ein, eine merkwürdige Angst befiel ihn. Doch was sollte er jetzt tun? Sich anziehen? Abhauen?

In diesem Augenblick öffnete sich die Tür, und eine junge Frau trat ein.

»Minerva, mein Engel, da bist du ja. Darf ich dir Sebastian vorstellen? Ist er nicht perfekt? Wir können nun anfangen. Sebastian, das ist Minerva, meine Assistentin und Muse.«

Augenblicklich beruhigten sich seine Nerven. Minerva, ein seltsamer Name, aber ein echter Hingucker. Gertenschlank, knallenge Jeans, dunkler dünner Rollkragenpullover und superkurze blonde Haare. Sie grinste ihn frech an.

»Na, wenigstens durftest du die Hose anbehalten. Eigentlich legt er Wert auf jedes Detail, nicht wahr …?«