Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Frühe historische Romane: Christiane Benedikte Naubert: Der Bund des armen Konrads. Getreue Schilderung einiger merkwürdigen Auftritte aus den Zeiten der Bauernkriege des sechzehnten Jahrhunderts. Mit einem Nachwort von Sylvia Kolbe. - Der hier vorliegende erste deutsche Bauernkriegsroman erschien im Jahre 1795. Florian Geyer und Herzog Ulrich von Württemberg, Götz von Berlichingen und Georg III. Truchseß von Waldburg-Zeil, Martin Luther und Thomas Müntzer - sie und viele andere sind Handelnde dieses Romans. Mahnend schrieb 1795 die Schriftstellerin Christiane Benedikte Naubert auf den ersten Seiten ihres Buches: Aus der Geschichte aller Zeiten ertönt den Unterdrückten und den Unterdrückern eine Warnungsstimme, welche sie nicht verhören dürfen; diesen donnert sie in die Ohren: Helfet! so lange helfen noch leicht ist! Wer die Geschichte jener Zeiten einiger Aufmerksamkeit würdigt, findet bald, daß das Volk, als es aus stillen Klagen zu raschen Thätlichkeiten übergieng, die meistenmale als Maschine einer fremden Macht handelte, welche in Aufruhr und Empörung ihren Vortheil sahe. Was sage ich einer Macht? Mehrere Mächte waren es, die hier würkten, und von denen wir in unserer Ferne vielleicht die wenigsten ganz erspähen können. Christiane Benedikte Naubert (1752-1819) veröffentlichte »Der Bund des armen Konrads« 1795 anonym im Leipziger Verlag Weygand. Sie gilt als die Begründerin des modernen historischen Romans in Europa; zehn Jahre zuvor, 1785, erschien ihr erstes historisches Werk (Geschichte Emma’s Tochter Kayser Karls des Grossen). Über die Verfasserschaft blieben die Zeitgenossen, unter ihnen Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller, über mehr als zwei Jahrzehnte im Unklaren, das Geschlecht des Autors allerdings galt als klar - niemand vermutete eine Frau. Seit 2006 erscheinen die Werke von Christiane Benedikte Naubert als Neuauflagen im Engelsdorfer Verlag, herausgegeben von Sylvia Kolbe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 589

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Christiane Benedikte Naubert

Der Bund des armen Konrads.

Getreue Schilderung

einiger

merkwürdigen Auftritte

aus den Zeiten

der Bauernkriege

des sechszehnten Jahrhunderts.

Neu herausgegeben,

mit Fußnoten und einem Nachwort versehen

von Sylvia Kolbe

Transkription von Evelyn Hess

im Engelsdorfer Verlag Leipzig

2016

Bibliografische Information durch Die Deutsche Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

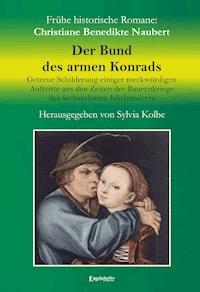

Umschlagabbildung: Lucas Cranach d. Ä. Ungleiches Paar/Bauer und Dirne ca.1525/1530; Hessisches Landesmuseum

Leipzig, in der Weygandschen Buchhandlung. 1795

Copyright der vorliegenden Ausgabe (2016) Engelsdorfer Verlag

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche, auch auszugsweise Verwertungen bleiben vorbehalten.

Alle Rechte beim Autor.

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

www.engelsdorfer-verlag.de

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Wer war Christiane Benedikte Naubert?

Widmung

Textbeginn

Personen

Kanzler, Räte, Hofmeister

Die Herrscher

Nichtadlige Führer

Nachwort

Die Herausgeberin

Wer war Christiane Benedikte Naubert?

„Gegen Ende des 18. Jahrhunderts erschien eine Kette geschichtlicher Romane, welche statt eines Verfassernamens die Bezeichnung „Vom Verfasser des Walther von Montbarry“, „…der Thekla von Thurn“, „…des Werner Graf Bernburg“ trug. Im Jahre 1797 beschwerte sich ein mit B. N. zeichnender Schriftsteller, daß man seine Werke, unter denen er einige aus dieser Kette nannte, Cramer, Heinse und Milbiller zuschreibe.1) Milbiller erklärte denn auch bald darauf, er habe ebensowenig den Walther von Montbarry wie irgend einen anderen Roman verfaßt.2) Dann wurde die Frage der Urheberschaft nicht mehr erörtert, bis zwanzig Jahre später Professor Schütz diese Romane Benedicte Naubert zuwies und die ersten Nachrichten über diese Schriftstellerin gab3), worauf ihr nächster Roman, „Rosalba“, unter ihrem Namen erschien.4) Sie selbst schrieb an Schindel5), sie habe ihre Verborgenheit ohne eigene Schuld verloren. Man sieht, daß sie nicht etwa, wie so viele andere Schriftstellerinnen jener Zeit, nur den Schein der Anonymität herzustellen suchte: sie hat sich zweiunddreißig Jahre hindurch nicht zur Urheberschaft ihrer sehr beliebten Romane bekannt und Bescheidenheit muß daher wirklich der innerste Grundzug ihres Charakters gewesen sein.

Daß Benedicte Naubert ihre Anonymität überhaupt ein Lebensalter hindurch bewahren konnte, hängt mit ihrer stillen, abseits der literarischen Mittelpunkte liegenden Existenz zusammen. Leider erschwert diese Zurückgezogenheit die Untersuchung ihrer künstlerischen Arbeit und noch mehr die ihrer Lebensverhältnisse. Schon zwei Jahre nach ihrem Tode werden ihr mehrere Romane zugeschrieben6), die nicht von ihr stammen7), so daß es ein Jahrhundert später geradezu unmöglich erscheint, ihre umfangreiche Tätigkeit lückenlos darzustellen, um so mehr, als bisher so gut wie keine Lebensdokumente von ihr auffindbar waren.

Christiane Benedicte Eugenie wurde am 13. September 17568 in Leipzig als Tochter des berühmten Professors der Medizin Dr. Johann Ernst Hebenstreit geboren. Wahrscheinlich verdankte sie ihm die Tüchtigkeit und Kraft ihres Wesens, vielleicht auch die Lebhaftigkeit ihrer Phantasie sowie das Interesse für fremde Gegenden und abenteuerliche Ereignisse. Denn daß er kein Alltagsmensch war, bezeugt sein mehrjähriger Aufenthalt in Afrika, wohin er durch August II. von Sachsen geschickt worden war, um wilde Tiere für die Dresdener Menagerie einzukaufen. Sein Tod spricht für seinen Charakter; er wurde ein Opfer seiner Berufstreue, indem ihn das Lazarettfieber hinwegraffte9), das er sich bei anstrengender Arbeit im Siebenjährigen Kriege geholt hatte. Die Mutter Benedictens, Christiane Eugenie, war die Tochter des Dr. Benjamin Gottlieb Bossek, eines Leipziger Ratsherrn; sie soll die Erziehung ihrer Kinder auf treffliche Weise geleitet haben. Benedicte wuchs unter drei Brüdern heran, von denen der älteste, ihr Stiefbruder, den stärksten Einfluß auf ihre geistige Entwicklung ausübte. Die männlichen Keime im Wesen Benedictens, welche in ihrer Schriftstellerei auffallen, verstärkten sich durch seine Einwirkung. Sie erhielt einen Unterricht, wie er sonst nur Knaben zuteil wurde10, indem ihr Stiefbruder, der Theologieprofessor Hebenstreit, sie in die alten Sprachen, Philosophie und Geschichte einführte. Ihr lebhafter Geist begnügte sich aber damit nicht, sondern sie studierte selbständig auch noch Französisch, Englisch und Italienisch; Mythologie, Geschichte des Mittelalters und moderne Sprachen waren ihre Lieblingsfächer.11) Ihr Bedürfnis nach künstlerischer Betätigung war sehr lebhaft; sie erreichte in der Kunststickerei die höchste Stufe der Geschicklichkeit und soll auch eine ausgezeichnete Klavier- und Harfenspielerin gewesen sein. Auf diese Weise bildeten Tatsachen und Gefühle in schönem Gleichmaß den Stoff ihres Geistes, und welche auch die Mängel ihrer Dichtung sein mögen, dieses – in der Zeit der Empfindsamkeit so seltene – Gleichmaß ging ihr nie verloren und wurde oft zur Quelle schöner Wirkungen.

Trotz dieser glänzenden Bildung trat Benedicte Hebenstreit nicht aus dem Schatten des Hauses. Sie hatte keine Vorliebe für große Geselligkeit, führte die Wirtschaft und pflegte ihre kranke Mutter. Daneben fand sie noch Zeit zur schriftstellerischen Arbeit. Schon als junges Mädchen hatte sie dichterische und geschichtliche Arbeiten verfaßt.12) Mit 2913 Jahren veröffentlichte sie ihren ersten geschichtlichen Roman.14) Von da an erscheint Jahr für Jahr wenigstens ein Roman aus ihrer Feder. Noch am Krankenbette der Mutter, aber schon 40 Jahre15 alt, lernte sie den Kaufmann Johann Georg Holderieder kennen, den sie im Jänner 1797 heiratete. Ihre Lebensumstände änderten sich damit sehr, indem sie aus Leipzig in das Städtchen Naumburg versetzt wurde, wo ihr Gatte zwei Güter und ein blühendes Geschäft besaß. Die lieblich romantische Gegend sagte ihr zu, das Ende der wirtschaftlichen Enge mag ihr ebenfalls willkommen gewesen sein und sie hätte in einem freundlichen Hause inmitten eines Weinbergs in ländlicher Zurückgezogenheit ihren Arbeiten leben können, wenn nicht mit der Verheiratung zugleich viele Unruhe in ihr Leben eingezogen wäre. Die Ehe war glücklich und auch mit den beiden Stieftöchtern scheint sie in gutem Einvernehmen gelebt zu haben; die eine, Henriette Wilhelmine, Frau des Regierungsrates Geißler in Gotha, hatte verwandte Neigungen16); nach ihrem Tode wurden ihre Gedichte veröffentlicht.17) Bereits im zweiten Ehejahre traf Holderieder der Schlag und am 18. Dezember 1800 starb er. Geschäft und Vermögen verlangten eine neue Heirat und so verehelichte sich die Witwe auf Rat der Verwandten mit Johann Georg Naubert, der gleichfalls Kaufmann in Naumburg war und dessen Familie aus den französischen Niederlanden stammte. Er scheint ihr geistig nicht ebenbürtig gewesen zu sein, aber trotzdem in gutem Einvernehmen mit ihr gelebt zu haben. Ihre schriftstellerische Tätigkeit war schon seit der ersten Verheiratung nicht mehr so rege wie früher, ohne deshalb ganz abzubrechen. Benedicte Naubert stand in freundlichem Verkehr mit ihren Brüdern, welche akademische Lehrer und Schriftsteller waren. Zwei starben unverheiratet; den verwaisten Sohn des Verheirateten, Eduard Hebenstreit, erzog sie mit mütterlicher Liebe. Sie selbst scheint kinderlos gewesen zu sein.

Im Alter litt sie an Schwäche der Augen und des Gehörs, stellte aber ihre schriftstellerische Tätigkeit trotzdem nicht ein, sondern diktierte ihre Romane. Im Herbst 1818 übersiedelte sie nach Leipzig; dort starb sie am 12. Jänner 1819 an Lungenlähmung.

Sie wird übereinstimmend als außerordentlich liebenswürdige Persönlichkeit geschildert. Für alles Schöne und Gute soll sie Liebe empfunden haben und freundlich und herzenswarm gewesen sein18); dabei wird ihre Festigkeit hervorgehoben. Uns ist kein Bild von ihr erhalten19, doch wird sie als zart und mittelgroß beschrieben; es heißt, daß ihre Stimme fest und weich war; meist soll sie sich weiß gekleidet haben.“

____________

Diese Informationen zu Christiane Benedikte Naubert, hier im Vorwort zur nunmehr bereits elften Neuauflage der Bücher von Naubert (vgl. Übersicht auf der letzten Seite), sind dem Buch „Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts“20 entnommen, einer großartigen Arbeit von Christine Touaillon21, (geb. 27.2.1878, gest. 15.4.1928), österreichische Literaturhistorikerin und Schriftstellerin.

Dr. Christine Touaillon war eine der ersten Frauen, die in Österreich studieren konnten, im Wintersemester 1897/1898 schrieb sie sich als außerordentliche Hörerin neben ihrer Unterrichtstätigkeit als Volksschullehrerin ein. Im Sommer 1902 holte sie ihr Abitur nach und wurde im Herbst ordentliche Hörerin der Universität Wien. 1905 promoviert sie. Im Herbst 1910 begann ihre Arbeit an der ersten Gesamtdarstellung des deutschen Frauenromans des 18. Jahrhunderts. Die Geschichte, wie sie an das Papier für den Druck kam, ist schon fast eine Anekdote22. 1919 wurde ihr Werk veröffentlicht. Am 11. Juli des Jahres stellte sie das Buch der philosophischen Fakultät in Graz als Habilitationsschrift vor. Dort verschleppte man das Verfahren bewusst, zweifelte die Kompetenz einer Frau an: „Das Kollegium trägt starke Bedenken, ob Frauen überhaupt im Stande sind, auf junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren, in dem bestimmte spezifisch männliche Eigenschaften am stärksten hervortreten, den erforderlichen pädagogischen Einfluss zu nehmen. Mittelschüler der oberen Klassen durch Frauen unterrichten zu lassen, hat man bisher nicht gewagt. Ob das bei Hochschülern ersprießlich, ja überhaupt möglich sein wird, ist als recht fraglich anzusehen. Umso mehr muss das zweite in Betracht kommende Moment einer über die gewohnten Anforderungen hinaus festgestellten Fachbeherrschung betont werden.“

Christine Touaillon habilitierte am 10. Juli 1921 als zweite weibliche akademische Lehrkraft an der Universität Wien. Von nun ab war sie Privatdozentin für deutsche Literatur. „Am 15. April starb nach kurzem Leiden im Alter von 50 Jahren Dr. Christine Touaillon, Dozentin an der Wiener Universität. Mit ihr verliert Wien eine der hervorragendsten und sympathischesten Erscheinungen unter den Frauen geistigen Berufes.“23

Im Jahr 2012 wurde in Wien Donaustadt die Christine-Touaillon-Straße nach ihr benannt.

Wenn man die Bedenken des Kollegiums der Universität Graz vom Anfang des 20. Jahrhunderts liest - erklärt sich mit nachfolgendem Zitat aus der Zeit von Christiane Benedikte Naubert (100 Jahre früher), warum Naubert lieber anonym veröffentlichte:

Johann Gottfried Herder (1744-1803): „Sie haben Recht, daß ich auf das gelehrte Frauenzimmer vielleicht zu sehr erbittert bin; aber ich kann nicht dafür: es ist Abscheu der Natur. Eigentliche Gelehrsamkeit ist dem Charakter eines Menschen, eines Mannes schon so unnatürlich, daß wir ihr nur aus Noth uns unterziehen müßen, und dabei doch schon immer verlieren; in dem Leben, in der Seele, in dem Munde eines Frauenzimmers aber, die noch die Einzigen wahren Menschlichen Geschöpfe, auf dem Politischen und Exercierplatz unsrer Welt sind, ist diese Unnatur so tausendmal fühlbarer, daß ich immer sehr fürs Arabische Sprüchwort bin 'eine Henne, die da krähet, und ein Weib, das gelehrt ist, sind üble Vorboten: man schneide beiden den Hals ab!'“24

Oder wie Benedikte Naubert selbst schrieb – nach der Aufhebung ihrer Anonymität in der „Zeitung für die elegante Welt“ 1817 – in einem Brief an Friedrich Kind am 20. Mai 1817: „Sollte jene unbefugte Ausstellung in der eleganten Welt, die ach so sehr schmerzte, und mir ganz unbewußt geschahe, mich Ihnen in einem widrigen Licht gezeigt haben.“25

Doch nun zum Roman „Der Bund des armen Konrads. Getreue Schilderung einiger merkwürdigen Auftritte aus den Zeiten der Bauernkriege des sechszehnten Jahrhunderts.“ Merkwürdig bedeutet hier übrigens „des Merkens würdig“ und nicht, wie im 21. Jahrhundert „seltsam“.

„Jahrhunderte lang schien das Thema des deutschen Bauernkrieges vergessen. Das hatte gute Gründe. Politik und somit auch die Kunst wurde lange Zeit von der feudalen Übermacht bestimmt. Die Feudalherren, der Adel und der Klerus, entschieden über Wohl und Wehe der Kunst und der Künstler. … In Deutschland meldet sich das Thema des Bauernkrieges zuerst wieder in der Literatur. Intellektuelle Anstöße zur Diskussion der nationalen Frage im deutschen Kleinstaatenwesen bot der Deutsche Bauernkrieg mit Goethes Götz von Berlichingen 1773 geschrieben, fand das Drama mit der Weimarer Aufführung von 1804 weitläufigeres Interesse. 1795 erschien in Leipzig Der Bund des armen Konrads. Getreue Schilderung einiger merkwürdiger Auftritte aus den Zeiten der Bauernkriege des 16. Jahrhunderts‘.“26

Weitere Anmerkungen dazu finden Sie im Nachwort.

Leipzig, im März 2016

Sylvia Kolbe

Von der Herausgeberin an den Roman angefügt: eine Übersicht zu historischen Personen und ihren Orten.

Außerdem in Fußnoten Ort- und Wort-Erklärungen – letzteres soll dem Verständnis historischer Wortbedeutungen etc. dienen (genutzt wurde u. a. das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm als Online-Ausgabe sowie Wikipedia – Die freie Enzyklopädie).

Die Fußnoten von C. B. Naubert sind in Unterscheidung dazu - wie im Original - mit *) versehen.

1) Allgemeiner literarischer Anzeiger, 1797, S. 722.

2) Ebenda S. 1211-1212

3) Zeitung für die elegante Welt, 1817

4) Leipzig 1818

5) Schindel, II, S. 32-47 (Carl Wilhelm Otto August von Schindel, 1776-1830, Die deutschen Schriftstellerinnen des neunzehnten Jahrhunderts. F. A. Brockhaus. Leipzig 1823–1825. SK.)

6) Abendzeitung, 1820, Nr. 181.

7) Ebenda Nr. 220.

8 Das Geburtsjahr ist 1752, wie bereits 2010 von mir (S. Kolbe, SK) belegt, durch Einsicht am 1. Oktober 2010 in das Kirchenbuch der Nikolaikirche, S. 498, die entsprechenden und genehmigten Fotodokumente über die Taufe von Christiana Benedicta Hebenstreit liegen mir vor. Naubert hat sich anscheinend Schindler gegenüber jünger ausgegeben, da beide im persönlichen Kontakt standen, wurde das Geburtsjahr nicht angezweifelt und in weiteren Veröffentlichungen zu Naubert immer wieder übernommen.

9) 1757

10 Ausnahmen waren auch die sog. Universitätsmamsellen, eine Gruppe von Töchtern von Professoren der Universität Göttingen im 18. und 19. Jahrhundert mit literarischer und akademischer Berufsausübung, zu einer Zeit, als das bei Frauen völlig unüblich war, darunter Meta Forkel-Liebeskind (1765-1853), die Übersetzerin von „Udolphos Geheimnisse“, dieser Roman ist als Neuauflage ebenfalls im Engelsdorfer Verlag erschienen. SK

11) Vgl. Schindel, II, S. 32 ff.

12) Vgl. Zeitung für die elegante Welt, 1817, S. 291 ff.

13 Vgl. Fußnote 8: Geburtsjahr 1752: im Alter von 33 Jahren von veröffentlichte sie 1785 die „Geschichte Emmas“, Neuauflage im Engelsdorfer Verlag im Jahr 2012. SK

14) Geschichte Emmas, Tochter Kaiser Karls des Großen, und seines Geheimschreibers Eginhard, Leipzig 1785.

15 Vgl. Fußnote 8: sie war im Jahr 1796 44 Jahre alt

16) Vgl. Steig, Arnim und Brentano, S. 118f.

17) Von Friedrich Jacobs, 1823; sie sollen an Schiller und an Matthisson erinnert haben.

18) Das zeigen auch ihre Briefe. (In der Handschriftensammlung der kön. Bibl. Berlin.)

19 Im Museum der Bildenden Künste zu Leipzig existiert ein Bild von Naubert, auf welchem sie mit ihrem Neffen und Pflegesohn dargestellt ist; es ist das Bild, das bei Wikipedia eingestellt ist. SK

20 Der deutsche Frauenroman des 18. Jahrhunderts von Dr. Christine Touaillon, Wien u. Leipzig. Wilhelm Braumüller. Universitäts- Verlagsbuchhandlung, G.M.B.H. 1919, Druck von Friedrich Jasper in Wien. S. 341- 44.

21 Die mit ) versehenen Fußnoten stammen von Touaillon, die kursiv gehaltenen Fußnoten ohne ) wurden ergänzend von mir, SK, eingefügt.

22 Verleger Wilhelm Braumüller, es stand jedoch kein Papier für das Buch (664 Seiten) zur Verfügung, die Grazer Papierfabrik stellte ihr 2000 Kilogramm Papier zur Verfügung - gegen 300 Kilogramm Schweine.

23 Zeitschrift Die Österreicherin, 1. Jg., 1928, Nr. 5, S. 8

24 Herders Briefwechsel, Brief vom 20. September 1770

25 Nikolaus Dorsch, „Sich rettend aus der kalten Würklichkeit. Die Briefe Benedikte Nauberts“, Frankfurt/M. 1986, S. 104

26 Hans Holger Lorenz, www.bauernkriege.de/kublat2.html

Meiner Mutter, Evelyn Hess, in Liebe.

_________________________

Die Bundesbrüderschaft des armen Konrads ist alt, sie hatte ihre Mitglieder, ehe eine Gesellschaft unglücklicher Menschen, die für ihre Uebel keinen Rath wußten, mit dem bittern Spott der Verzweiflung über eigenes Elend zusammen traten, und ihrer unglückweißsagenden Vereinigung diesen mißverstandenen Namen gaben, sie wird auch wahrscheinlich so lange dauern, als es gedrückte Elende giebt, welche, weil ihre Retter ihnen Arznei versagen, Gift brauchen, das ihnen und denen, welche helfen sollten, den Tod bringt, oder Länder und Königreiche in Flammen setzen, weil man ihnen das wärmende Licht der Sonne versagt.

Aus der Geschichte aller Zeiten ertönt den Unterdrückten und den Unterdrückern eine Warnungsstimme, welche sie nicht verhören dürfen; diesen donnert sie in die Ohren: Helfet! so lange helfen noch leicht ist! und jenen: Sehet zu, daß ihr durch Selbsthilfe nicht eine Welt mit Blut und Thränen überschwemmt, ohne am Ende etwas mehr gewonnen zu haben, als die Erneuerung Eurer Fesseln.

Die Klagen, die wir in unsern Tagen über die unerträglichen Lasten des Volkes hören, vergleichen sich nicht an Recht und Wahrheit mit denen, welche uns aus jenen Zeiten zuhallen, aus denen wir gesonnen sind, einige Scenen aufzufassen, und sie Lesern mitzutheilen, welche Vergangenheit und Gegenwart gern vergleichen, und ein Herz haben, das den frohen und traurigen Gefühlen, welche aus ähnlichen Betrachtungen fließen, offen ist. Größere Vortheile von diesen Blättern zu erwarten, als die Ausfüllung einiger leeren Stunden, würde zu viel seyn; wer wird sich bei überfließenden Quellen der Belehrung um ein sparsam rinnendes Bächlein bekümmern, oder wer wird das lebhafte Interesse eines Romans da suchen, wo es der Phantasie nicht erlaubt ist, ganz freie Flüge zu wagen?

Doch zu meinem Endzweck, dem Beweis – nicht dem Beweis, – der Darlegung einzelner Züge, aus welchen sich schließen läßt, der arme Mann des sechszehnten Jahrhunderts, der keinen Rath für sein Elend wußte, und der denn den schlimmsten Rath ergriff, den ihm ein Geist der Hölle einhauchte, verdiente in den meisten Fällen Mitleid, sie, die seine Verzweiflung nützten, das ausgesuchteste Elend über die Welt zu bringen, Abscheu.

Wer die Geschichte jener Zeiten einiger Aufmerksamkeit würdigt, findet bald, daß das Volk, als es aus stillen Klagen zu raschen Thätlichkeiten übergieng, die meistenmale als Maschine einer fremden Macht handelte, welche in Aufruhr und Empörung ihren Vortheil sahe. Was sage ich einer Macht? Mehrere Mächte waren es, die hier würkten, und von denen wir in unserer Ferne vielleicht die wenigsten ganz erspähen können.

Hier waren Fürsten, welche durch Unrecht und Lasterthaten endlich Land und Leute verloren hatten und in Elend und kläglicher Abhängigkeit leben mußten; was konnten diese zweckmäßigeres thun, sich noch einmal die Herrschaft zu erringen, als daß sie ein Feuer schürten, welches im Verborgnen glimmte? –

Sie und ihre Väter hatten die ersten Funken desselben aufgeschlagen, sein Emporlodern hatte ihr eignes Glück verzehrt; aber was ist veränderlicher als der Sinn des Volkes! gemeiniglich wünscht es heute mit Sehnsucht zurück, was es gestern mit äußerster Anstrengung von sich stieß, und ein Herzog Ulrich von Würtemberg konnte, zum Beispiel, wohl hoffen, daß das Land, was vor kurzem seine Tiraneien nicht mehr dulden konnte, ihn freudig wieder aufnehmen würde, wenn es noch eine Weile die Last fremder Regierung und die Schrecknisse innerlicher Empörungen getragen hatte.

So gab es auch damals andere Mächte, welche nach der Vergrößerung ihrer Besitzungen strebten. Große Fürsten, welche die Kleineren längst gerne verschlungen hätten, und heimliche Gärung weidlich zu schüren wußten, wenn die volle Glut des Aufruhrs ausbräche, ihre Endzwecke sicher zu erreichen wären. Oesterreich war längst nach den schönen Landen der Herzoge von Würtemberg lüstern gewesen; seit die alten nüchternen ökonomischen Grafen dieses Landes nicht mehr waren, seitdem zeigte sich gute Hoffnung zum Ziel zu gelangen. Ein schwachsinniger Eberhard kam auf, der in seinem fünfzigsten Jahre noch nicht klug, und so oft albern ausschweifend war, daß man nicht recht wissen konnte, ob er bei Sinnen sey oder nicht. Er erzog einen Ulrich, der durch Tirannei und rasende Ausschweifungen seinem Volke noch verabscheuungswürdiger ward. Das Feuer des Aufruhrs entglomm, und warum hätte man es früher löschen sollen, als es gewirkt hatte, was es wirken sollte? oder wer könnte es noch jetzt leugnen, daß es dem Lande besser war, seinen Tirannen zu verjagen und sich unter ein fremdes Joch zu beugen, welches ihm freilich gar bald auch zu schwer ward, und dem Vertriebenen, wie schon gesagt, Hofnung genug überließ, durch eben das Mittel die väterlichen Lande wieder zu erlangen, welche man genützt hatte, ihn zu vertreiben. Mißvergnügen eines aufgebrachten Volkes, Ueberdruß an dem Alten, und die gewöhnliche Sehnsucht nach dem Neuen.

Noch ein Hauch beseelte die entglimmte Glut der Empörung im Verborgenen; er kam von Rom. Die Reformatoren, denen wir noch jetzt Licht und Wahrheit danken, erregten den Beifall der Welt durch die neuen tröstlichen Lehren, die sie predigten. Alles fiel ihnen zu, der Vornehme sowohl der Geringe. Der Stuhl des Papstes schwankte; der veraltete Aberglaube ward zu sehr in seiner Blöße gezeigt, als das er auf die Treue seiner Anhänger rechnen konnte. Was sollte man den Predigern der Wahrheit am würksamsten entgegen setzen, als Entdeckungen schwacher Seiten, in dem was sie lehrten! Die vornehmste Stelle, wo man glaubte, ihnen beizukommen, war die Lehre von der christlichen Freiheit und Bruderliebe. Absichtlich exagerirte27 man das, was die Wahrheitslehrer hierüber sagten, und wenn man Fürsten und Herren, die Luthers Lehre annahmen, warnende Worte über diese Dinge ins Ohr flüsterte, so ermangelte man nicht, dem gemeinen Manne indessen ebenfalls heimlich zuzureden. Nun, ihr seyd ja frei, seyd Brüder eurer Herren; so schüttelt doch ab die Lasten, die Euch drücken! behauptet mit dem Schwerde, was Euch zukommt! Das Schwerd zu führen, ziemt Euch sowohl als jenen, die sich rühmen, Gott habe es ihnen in die Hand gegeben! -

O verewigter Luther! waren dies die Grundsätze, die du lehrtest? – Nein, aber deine Feinde freuten sich, deine Worte gewaltsam verdreht in den Mund der Empörer zu legen, und dann zu jauchzen: dies sey die Frucht der Aufklärung! ihre Fackel habe das Feuer angezündet, das Deutschland verheerte!

Während hier die getäuschten Freunde der neuen Lehre den Stimmen der Verführer horchten und Wahrheit mit Irrthum vermischten – stand man von der anderen Seite und schlug die Hände und schrie: das haben wir gedacht, das sind die Folgen eures himmlischen Lichts: ei, wie bald ist es zur Flamme geworden, welche Euch verzehrt.

Dieses waren Machinationen28, die, wenn sie die Geschichte auch nicht überall bemerkt, doch hier und da zu deutlich aus dem Schatten hervortreten, um verkannt zu werden. Freilich kehrte sich oft die Würkung derselben wider die Hand, die sie regierte, aber dieses ist nicht selten der Fall, wenn ein Werkzeug in Gang gebracht wird, dessen Kräfte man nicht ganz kennt; sie sind von weiterm Umfange als man dachte, man beginnt zu zittern vor ihrer erschütternden Macht, man will hemmen, will Einhalt thun, umsonst, die Räder sind einmal im Schwunge und wälzen den Untergang heran, er treffe wen er wolle. Die Gebäude allgemeiner Ruhe sind einmal im Sinken, und sie begraben unter ihren Ruinen manchen Simson, der ihre Säulen zuerst von ihrer Gründung rückte. Das Ungeheuer, Volkswuth ist einmal aus seinem Käfig gelassen und zerfleischt selbst diejenigen, die seine Ketten lüfteten.

Beispiele hievon finden wir häufig in der Geschichte jener Zeiten, finden sie an Großen und Kleinen, doch freilich wurden weit mehrere der letztern als der erstern durch ihre eigne Thorheit gestraft.

Die großen in sicherer Dunkelheit sitzenden Regierer des Unheils hatten eine Menge Kleinere unter sich, welche sie dem Wahn zu erhalten wußten, sie führten nur ihre eigenen Absichten aus, indessen sie blos den Endzwecken jener fröhnten, und endlich auch für dieselben büßen mußten.

Hier war ein gutmüthiger Schwärmer für Freiheit und Recht, der sich mit wahren Herzen der Sache der Unterdrückten annehmen, dort ein boshafter oder einfältiger Enthusiast, der den Tag der Wahrheit durch neue Lehren verdunkeln wollte. Hier hielt ein gutgesinnter Fürst, der vor dem Namen eines Tyrannen zitterte, die Zügel des Staats zu schlaff an, dort wollte ein anderer alles zertrümmern, damit sein Regimentsstab nicht zertrümmert würde. Hier stand ein Martin Metzler auf, welcher es bequem fand, nachdem er alle seine Habe verschwelgt hatte, von dem Raube besserer Menschen zu leben. Dort war ein Florian Geyer, der nebst dem jungen Grafen von Löwenstein und andern misleiteten Jünglingen vor Begierde brannte, der Sache der leidenden Menschheit, der Sache des gedrückten Landmanns zu Hülfe zu kommen oder Ungeheuer, welche in dem allgemeinen Aufruhr Privatrache zu befriedigen suchten, oder die, wie Herzog Ulrichs Trompeter, der den Grafen von Helfenstein den Todentanz aufspielte, nur teuflischen Durst nach Menschenblute zu stillen suchten, dieser wollen wir gar nicht gedenken; genug sie fanden alle in dem großen Triebwerk ihren Platz, würkten alle ihre Zeit lang, bis das Verderben sie selbst traf und der meisten von ihnen nicht mehr gedacht ward. Am Ende gieng man auseinander, so viel der Unheilstifter und Betrogenen noch vorhanden waren, und hinterließ der Nachwelt Stoff genug zur Verwunderung, daß die Väter um so theuern Preis so wenig erkauft hatten, daß Ströme von Menschenblut vergossen worden waren, um Vortheile zu gewinnen, nach denen man am Ende noch immer mit leeren Händen aussahe. Viele von jenen, welche damals Ruhe, Blut und Leben um ein Phantom verschleudert hatten, mochten freilich wohl, als sie zu sich selbst kamen, und ihre Täuschung fühlten, auf die Zukunft hoffen, mochten sich trösten: die Nachwelt werde die Früchte ihrer Thaten genießen, werde ihnen den gehörigen Ruhm für ihre Aufopferung zollen; aber diese Nachwelt hat nichts von dem Guten gesehen, was die patriotischen Väter ihr erkämpft haben wolten, und wenn sie heut zu Tage von den damaligen Zeiten spricht, so nennt sie sie nicht, wie damals mancher gedacht haben mochte, die Tage der geretteten Menschheit, sondern mit Schaudern oder Achselzucken, die Zeiten der Bauernkriege, eine Epoche voll fruchtloser Greuelthaten, die jeder gerne aus den Geschichtsbüchern der Menschheit vertilgt sehen würde.

Ich habe im Vorhergehenden einiger Herzöge von Würtemberg gedacht, und weil diese Gegenden gleichsam die Wiege der Rebellion waren, die sich nachher fast über ganz Deutschland verbreitete, so will ich bei ihnen stehen bleiben, und die Leser auf einiges zurückführen, welches die Ereignisse vorbereitete, die die Jahre 1524 und 1525 so schrecklich machten. Vergangene Jahrhunderte müssen mit in Rechnung gebracht werden, wenn man die Geschichte des heutigen Tages verstehen will, die Kinder erndten, was die Väter säeten, und die Enkel sind es erst, welche Saat und Erndte miteinander vergleichen können.

Seit Eberhard, dem Strengen, dem mächtigen Gegner der Reichsstädte, hatte sich der Ton unter den würtenbergischen Ulrichen und Eberharden gewaltig geändert, sie waren es nicht mehr zufrieden, im Fürstenrath blos wegen Macht, Weiheit und Tapferkeit oben anzustehen, auch äußerlicher Glanz sollte sie umstrahlen. Fürstliche und königliche Heirathen brachten königlichen Aufwand, und fremde Weiber ausländische Sitten herbei. Alle Schätze wurden angegriffen, neue Auflagen ausgeschrieben, Herrschaften verpfändet und verkauft, welche die Väter mit dem Schwerd erworben, oder von zurückgelegten Geld erkauft hatten. Die Schulden, welche noch nebenbey aufliefen, waren nicht klein, doch dies that wenig, es gab ja Mittel, – (vorausgesetzt, das man keinen Christen zum Gläubiger hatte) – sie auf einmal zu tilgen. Kaiser Wenzel verkaufte die Loszählung von Judenschulen um eine Kleinigkeit, und ein gewisser Graf Eberhard, der ohngefähr um das Ende des vierzehnten Jahrhunderts gelebt haben mag, soll sich dieses Auswegs nicht ohne anscheinenden Vortheil bedient haben.

Man nannte diesen würthembergischen Eberhard nur den Milden, auch mag er es bis auf diesen einzigen Zug in seiner Geschichte, mag es vielleicht in so hohem Grade gewesen seyn, daß er endlich auf außerordentliche Mittel sinnen mußte, die Lücken, welche seine mehr als königliche Freigebigkeit gemacht hatte, wieder zu ergänzen. Sein Andenken bleibe von uns ungekränkt, und alle Schuld eines fehlerhaften Schrittes, falle auf diejenigen, welche ihn dazu verleiteten.

Eberhard hatte zur zweiten Gemahlinn eine Burggräfin von Nürnberg. Sie war jung, schön und ganz nach dem Ton der damaligen Welt gebildet, sie ganz zu schildern, brauchen wir nur zu sagen: sie war an Kaisers Wenzels ausgelassenen Hofe auferzogen, und wurde, als Barbara Cily, Kaiser Sigmunds Gemahlinn, die Krone trug, ihre Busenfreundin. Eberhard lernte die schöne Schlange, die er sich zugesellt hatte, bald kennen, aber er war schwach genug, sich nicht von ihr trennen zu können. Die treue Taubenliebe seiner ersten Gemahlinn, einer mayländischen Prinzeßin, hatte ihn ehemals kaum so gefesselt, als die Buhlerkünste ihrer Nachfolgerinn.

Die zweite Gemahlinn mochte Eberharden noch so sehr bezaubert haben, so war die erste darum doch nicht ganz vergessen. Es gab Stunden heiliger schwermuthsvoller Einsamkeit die ihrem Andenken ganz geweiht waren, Stunden, die niemand mit dem Grafen theilte, als der Sohn der Gemahlinn, die er betrauerte, ein Kind, ganz das Ebenbild seiner schönen Mutter, und darum ganz ein Gegenstand des Abscheues für die nunmehrige Gräfin von Würtemberg.

Sie hatte bei ihrem ersten Einzug in dem Residenzschloß ihres Gemahls alle Bilder der reizenden Mailänderin vernichtet, nur das schönste von allen, nur das, dessen Anblick allemal gewiß war, Eberhards Herzen die Vergangenheit auf lebhafteste zu vergegenwärtigen, konnte und durfte sie nicht zerstören; es war dieses Kind. Was sie nicht über sein Daseyn vermochte, das strömte sie über sein Glück aus. Es war ausgemacht, daß der kleine Eberhard nie die Besitzungen seines Vaters erben durfte; in einer bethörenden Stunde hatte sie bereits dem Grafen das Versprechen abgelockt: ihre Kinder sollten den Fürstenhut tragen.

So sehr Eberhardten diese Zusage reute, so war sie doch unwiderruflich, er mußte auf anderes Glück für das Kind denken, das er nie ohne Thränen ansehen konnte, und die Stiefmutter, um sich nicht ganz zu zeigen, die sie war, war geschäftig, selbst eine Aussicht zu öfnen, welche sich nicht ganz verwerflich nennen ließ. Der junge Eberhard hatte das achte Jahr noch nicht ganz zurück gelegt, es war an der Zeit für ihn auf eine Vermählung zu denken.

Die sorgfältige Stiefmutter hatte eine Pathe, die Tochter eines reichen französischen Grafen, der vor kurzem an Kaiser Siegmunds Seite bei der Schlacht zu Nikopolis geblieben oder verloren gegangen seyn sollte. Dieser Umstand, so zweifelhaft er auch noch war, machte die kleine Henriette, die eben damals das sechste Jahr zurückgelegt hatte, zur reichen Erbin, man mußte für den Knaben um sie werben; sie brachte ihrem künftigen Gemahl die Graf- und Herrschaften Mümpelgard29, Bruntrut30, Granges, Clewal und Poßavant31 zu, hier war nicht zu säumen, eine so reiche Braut konnte vielleicht morgen schon versagt seyn.

Graf Eberhard fand in der That einige Annehmlichkeiten in den Vorschlag seiner Gemahlinn, und diese fühlte sich auch durch eine halbe Einwilligung schon mehr als halb berechtigt, Unterhandlungen einzuleiten, welche nicht wieder zurück zu nehmen waren. Gerade um die Zeit, da der Graf sich hatte bereden lassen, zur Bedeckung der ungeheuren Verschwendungen seiner Gemahlinn einen Schritt zu thun, den sich sein edles Herz nie ganz verzeihen konnte, gerade da die erkaufte Erklärung da war. Seine sämmtlichen Schuldner seyen angewiesen, sich hiedurch und Kraft dieses kaiserlichen Befehls für befriedigt zu halten und jeden Anspruch an Graf Eberhardten aufzugeben, gerade damals kamen die französischen Heirathsartikel zu Stande; sie erforderten neuen Aufwand, und weil der Graf zu bedenklich war, andere Mittel zu ergreifen, die seinem Lande hätten nachtheilig werden können, neue Schulden.

Die Gemahlinn Eberhards lachte zu seinen Bedenklichkeiten. Wer sind unsere Gläubiger? fragte sie, gehören sie nicht zu einem Volke, welches mit Recht der Willkühr der Christen Preis gegeben ist? wir fordern die Zinsen von dem ein, was ihre Väter einst König Pharaos Unterthanen abborgten. Einige tausend Gulden mehr oder weniger thun nichts zu dem, was ihnen ohnehin bevorsteht; und macht Euch Euer Gewissen einige Einwendungen, so stellt Euch nur vor, als habet Ihr als ein guter Christ noch einen Rückstand von dem egyptischen Diebstahl einzufordern, der Euch bisher etwa entfallen gewesen wäre.

Die gewesene Burggräfinn von Nürnberg sprach wie der gelehrteste Kasuist32, aber wir können nicht sagen, daß ihre Reden besonderen Eindruck auf den Grafen gemacht hätten; doch er war einmal in der Gewalt dieses ränkevollen Weibes, war gewohnt, ihre Worte als Befehle anzunehmen, und er mußte also schon geschehen lassen, das sie, den Tag vorher, ehe der kaiserliche grausame Befehl, seine Gläubiger um ihre Schuldforderungen betrügen sollte, noch den vornehmsten derselben, einen Mann wie Leßings Nathan, zu sich fordern ließ, die nie zu bezahlende Summe um mehr als die Hälfte zu vergrößern.

Eberhard konnte nicht Zeuge einer abscheulichen Handlung seyn, welche auf die Art zu hindern, wie er gesollt hätte, er sich zu schwach fühlte. Er entfernte sich, und überließ der Burggräfinn (den Namen einer Gräfinn von Würthemberg wollen wir nicht an ihr entweihen) das ganze Negoz33.

Als Nathan die Dame verließ, welcher er versprochen hatte, noch diese Nacht die verlangte Summe zu liefern, da begegnete ihm im freien Feld ein Mann in schlechter bürgerlicher Kleidung, welcher ihn anredete, und sich zu seinem Begleiter erbot.

Laßt mich, war die Antwort des Juden, ich habe Geschäfte, welche eilig betrieben werden müssen!

Wie wenn ich sie errieth, und Euch warnte, sie heute nicht zu endigen?

Ich habe mein Wort gegeben!

Wie? ist das Wort eines Juden heiliger als das Wort eines Fürsten? Dies wäre traun34 wenig gesagt!

Nathan Gefährte suchte einen Seufzer zu unterdrücken. Ihr mögt recht haben, fieng er nach einer Pause an, darum rathe ich Euch, dem Grafen von Würtemberg keinen Gulden mehr zu leihen; er wird Euch nie bezahlen.

Der Graf wohl, aber die Gräfinn? freilich!

Und das wißt ihr und dennoch.

Eben weil ich es weiß! – Mir ist sehr wohl bekannt, daß Graf Eberhard und seine Gräfinn morgen keinen Mann meiner Nation mehr zum Gläubiger haben wird, auch ist mir bekannt, wie dieses zugeht, aber – laßt mich immer handeln wie ich thue, dieses Geld wird der letzte Zoll seyn, den ich einem Fürsten zahle, dessen Land ich nun verlasse, und der an einem redlichen Unterthan warlich mehr verliert, als ich an einer Summe Geld, die ich vielleicht besser entrathen35 kann, als viele meiner Glaubensgenossen, welche freilich mein ganzes Mitleid verdienen.

O das verdienen sie! schrie der andere; und ihr meine ganze Bewunderung! O wenn jemals, großmüthiger Mann, wenn jemals! – Nein, ihr sollt nichts verloren haben, rechnet auf mich, wenn – –

Ihr kommt ganz aus dem Gleise! unterbrach hier der Jude seinen Gefährten, welcher in einer Extase war, die jener weder zu bemerken noch zu verstehen schien. Für Eure gute Meinung wäre ich Euch wohl eine kleine Erkenntlichkeit schuldig. Ich verstehe ein wenig die Kabala36 und könnte Euch mancherlei Dinge sagen, die Euch nützen würden.

Der Gefährte drückte Nathans Hand und schwieg.

Höret einige Warnungen für die Zukunft, fuhr jener fort, und behaltet sie in Eurem Herzen. Mich bekümmerts an der Hand eines Sklaven zu gehen, ich liebe Euch und wollte Euch wohl die Freiheit gönnen. Ermannt Euch, schüttelt die Fesseln ab, die Euch nöthigen nur zu warnen, wo ihr helfen solltet. Hütet Euch, daß Euer Sohn nicht die nemlichen Ketten trage! Die ausländische Heyrath taugt nichts; ist sie nicht rückgängig zu machen, so sorgt wenigstens dafür, Euren Liebling nicht aus den Augen zu lassen. Das Weib muß dem Manne folgen, nicht der Mann dem Weibe!

Wie? schrie Nathans Gefährte, du kennst mich?

Und was die Zukunft anbelangt, fuhr jener fort! O wie viel hätte ich Euch da noch zu sagen! Hütet Euch, Ungewitterwolken zusammen zu treiben, die über Eure Enkel losbrechen werden. Die Unterdrückung armer Juden ist ein Kinderspiel, sie haben keine Stimme zu klagen, keinen Arm sich zu rächen. Auch der ärmere Theil des Christenvolkes ist stumm und wehrlos, aber ihm wird einst eine Stimme gegeben, ihm werden einst Waffen gereicht werden. Eberhard! Eberhard! Zittre, wenn du oder deine Enkel einst die Wahrheit meiner Worte finden sollten!

Nathans Hand machte sich aus der Hand des Grafen loß, welcher wie ein Stein verwandelt da stand und seine Stelle noch nicht verlassen hatte, als der, dessen Worte ihn in diesen Zustand versetzt hatten, noch einmal zurückkehrte.

Lieber Herr, sagte er, noch eins! Sollte Euch einmal Geldmangel zustoßen, dem Privatmanne begegnet ja dieses sowohl als dem Fürsten, so schreibt nur an Salomon Meyer in der Stadt Lißabon, ihr sollt prompt bedient werden, und um die Interessen denke ich, werden wir, ob ich Euch gleich nicht kenne, schon einig werden.

Du mich nicht kennen? du Mann mit den Flammenworten mich nicht kennen? rief Eberhard dem Weisen nach! Aber Nathan hörte nicht, er verschwand in dem Schatten des Berges, so wie er sich auch des Tages darauf gänzlich aus dieser Gegend verlor; doch nicht ehr, bis er das Geforderte der Burggräfinn auf Nimmerwiederzahlung übermacht hatte.

Diese Geschichte blieb dem Grafen unvergeßlich. Ob er je von Nathans Gelderbietungen Gebrauch machte, ist unbekannt, aber einen desto bessern Gebrauch machte er von seinen Worten. Die Burggräfinn war nicht mehr unumschränkte Gebieterinn ihres Gemahls, die erste Erfahrung hiervon, bot sich ihr dar, als ihre Veranstaltung, den jungen Eberhard bey seiner kleinen Gemahlinn erziehen zu lassen, und ihn dadurch seinem Vater aus den Augen zu bringen, gänzlich verworfen ward. Henriettens Verwandten mußten es sich gefallen lassen, wie der weise Jude sagte, das Weib dem Manne folgen zu lassen. Freilich war, da sie unter den Augen einer Schwiegermutter aufwuchs, die ihr frühzeitig die Grundsätze des Herrschens beibrachte, nur wenig damit gewonnen, aber da der alte Graf nicht das Glück hatte, mehrere Kinder zu sehen als seinen Liebling, so blieb ihm doch das Vergnügen, nicht von ihm getrennt zu werden.

Nie liebten sich Vater und Sohn zärtlicher als diese beyden, auch überlebte der letzte den erstern nur zwey Jahr, und die Erbinn von Mümpelgard Bruntunt Granges u.s.w. blieb Regentin und Vormünderin zweier unmündiger Söhne, von welchen, so wie von ihren Nachfolgern viel zu sagen wär, wenn sich diese allzugroße Abschweifung entschuldigen lies.

Die von manchen für fabelhaft gehaltene Geschichte des Juden, hatte Graf Eberhard, der Milde aufzeichnen und in seinem Archiv niederlegen lassen, aber die Enkel lasen sie nicht, oder hielten sie für Erdichtung. Einige derselben zwar, welche in die Fußtapfen ihrer Ahnfrau der Burggräfinn von Nürnberg traten, hielten die Fabel zum Theil für wahr, schrieben nach Lißabon an Saloman Meyers Erben, erhielten aber keine Antwort zurück, die Nathans Verheißungen entsprochen hätte; so bekümmerten sie sich denn auch nicht um die Gewitter, welche sich aufthürmten, nicht um die Stummen, welche eine Stimme gegeben, nicht um die Wehrloßen, welchen Waffen gereicht werden sollten. Ein weiser Vater oder Oheim, stand denn wohl einmal auf, und warnte ohne an Nathan zu denken, mit Nathans Worten, aber so vergeblich wie er. Ein verweißlicher Brief Ulrich des Vielgeliebten ist noch vorhanden, welcher die jungen Prinzen über Ausschweifungen zur Rede setzte, die nach dem Tode des guten Alten noch viel freier ausgeübt wurden.

Nach ihm kam ein anderer Eberhard auf, der in der Schule des Unglücks erzogen, ganz den Namen eines Fürsten verdiente, den er zuerst trug, oder vielmehr ganz des Namens eines alten Grafen von Würtemberg werth war, wie ihn seine Urahnen behauptet hatten. Er trug fürwahr wohl wenig bey, das Maas des Unrechts voller zu machen, zu welchem jeder seiner nähern Vorfahren, seit Nathan warnte, einige Tropfen gesammelt hatte; doch schwankte schon der Becher, der endlich in den Händen seiner Nachfolger zerbrach; Eberhardische Behutsamkeit gehörte dazu, das Gefäß des Unglücks, das man nicht leeren konnte, vor gewaltsamen Überfließen zu bewahren.

Sein schwacher Nachfolger, dessen wir schon gedacht haben, war es, dessen taumelnder Unverstand hier den ersten Fehltritt tat. Er hatte wohl wenig Aussicht gehabt, der Nachfolger eines Vetters zu werden, welcher hoffen konnte, eigene Erben zu haben, und es werth war, Vater künftiger Herzoge von Würtemberg zu sein; er ward es nicht, der halb tolle halb blödsinnige Eberhard, der seine besten Jahre an dem Hofe des Königs von Frankreich, Ludwig des neunten verträumt hatte, kam, von dortigen Beispielen zu schlechten Regententugenden angelehrt, herbey, der Erbe eines Weisen zu seyn. Er schien sich auch wirklich blos als den Hinnehmer einer reichen Erbschschaft, nicht als den Nachfolger eines Regenten anzusehen. Der Klagen des gedrückten Volks wurden täglich mehr, die alten Räthe wurden abgesetzt, oder durch verkümmerten Gehalt zu Feinden der Fürsten gemacht, der nun weder durch erlaubte noch unerlaubte Mittel seine Actien mehr verbessern konnte. Neue Räthe kamen auf, welche, als Eberhard, der sich nicht mehr zu helfen wußte, das gefährliche: Il faut assembler les notables37 aussprach, aus einfältigen Herzen, ja sagten, so wie die alten Räthe, welche von ihnen noch die Ehre hatten, befragt zu werden, aus falscher Politik, und um den zu stürzen, den sie haßten, die nehmliche Antwort gaben.

So ward denn ein Landtag zur Abstellung gemeiner Beschwerden der Fürsten und des Landes angesetzt, die Herbeigerufenen sammelten sich düster und schweigend, wie Wolcken zu einem Ungewitter, und noch nicht vierzehn Tage waren sie beisammen, so kam – die volle Aufkündigung des Gehorsams gegen den Fürsten zustande, welcher in seiner Unerfahrenheit ganz andere Dinge von den Berathschlagungen seiner festen und getreuen Stände erwartet hatte.

So konnte man nur hoffen, wenn man ein Eberhard war! Er fand seine endliche Bestimmung auf einem öden Schlosse in dem Odenwalde, wo er lange Jahre gelebt haben, und, wie manche sagen, einen Theil seines verträumten und verschwelgten Verstandes wiedergefunden haben soll.

Ich muß der Geschichte treu bleiben, die ich angefangen habe, ich muß noch den letzten Zug hinzufügen, um Euch, meine Leser zu zeigen, wie in Einer Gegend, Unheil und Jammer verbreitet ward, und wie der Sturm entlich losbrach. Die würtembergischen Geschichten, welche dahin einschlagen, sind so wenig die einzigen als die vornehmsten dieser Art. aber sie sind die bekanntesten und werden hinlänglich sein, deutlich zu machen, was unter mehrern Regierungen geschah, wo seit Jahrhunderten schlechte Herrscher verderbten, was gute gebauet hatten, wo man den Warnungen der Weisen zum Trotz doch endlich dahin kam, wohin Laster, Ausschweifung und Verachtung der Stimme des Unterdrückten allemal führte. – O Unglück, daß durch die Vergehungen des bösen Nachbarn auch der Gute leiden mußte! daß der friedfertige Ludwig von der Pfalz nicht von den Bedrängnissen eines Ullrich ganz frei blieb, daß der ehrwürdige Stadthalter von Maynz38 seine Gegenden nur nährlich vor dem Elend bewahrte, unter welchen andere zugrunde giengen, und daß, da Deutschland von einem Ende bis an das andere rege war, und alles für gekränkte Menschenrechte wüthete, nur ein Churfürst von Sachsen39 sich rühmen konnte, in einem Theil seiner Lande, im Churkreise, sey alles ruhig geblieben, und in den Gegenden, welche wirklich vom Geiste des Aufruhrs bewegt wurden, habe der gemeine Mann einhellig bekannt: Er habe an seinem lieben Herrn und Churfürsten keinen Tadel, und nur der Adel und die Geistlichkeit sey es, mit welchen er es zu thun haben wolle.

Als Herzog Eberhard der Blödsinnige seine düstre Wohnung in dem Odenwalde, und seine allgemein verehrte Gemahlinn, des weisen Eberhards Tochter, die er nur kürzlich noch hatte verstoßen wollen, ihren anständigen Witwensitz auf dem Schlosse Beutelsbach40 bezog, wohin sie den unerzogenen Ulrich mit sich nehmen wollte, da fands sichs, daß, indessen böse, vom österreichischen Hofe bestochene Räthe den letzten Sprößling der würtembergischen Eberharde lieber ganz von der Erbfolge ausgeschlossen hätten, doch noch einige Männer existirten, welche das Recht kannten und zu behaupten wußten.

Der Kanzler des verwiesenen Herzogs, Hans Holzinger, war es nicht, den wir hier meynen, er redete zwar auch mit Heftigkeit für des jungen Ulrichs Rechte, aber er, ein verlaufner Mönch, der mit freundlichen Nonnen und wohlgefüllten Bechern weit bekannter war, als mit kluger Behauptung einer gerechten Sache, hätte hier so wenig ausgerichtet als mit den ohnmächtigen Bemühungen, seinen abgesetzten Herrn wieder an die Regierung zu bringen. Ein mächtigerer Vertheidiger an Ulrichs Rechten war der alte, unter voriger Regierung um Holzingers willen abgesetzte Kanzler, der ehrwürdige Vergenhans. Man wollte, als er gesprochen hatte, gar nicht eingestehen, daß man Ulrichs Rechte habe schmälern wollen; seine Einwendungen und Verwahrungen waren ganz unnöthig gewesen, und es verstand sich, daß das Land in dem jungen Prinzen seinen künftigen Herzog erzog, ihn ganz so erzog, wie es einst ihn zu haben wünschte.

O daß an Ulrichs Erziehung nicht bereits zu des abgesetzten Herzogs Zeiten schon soviel wäre verdorben worden, oder daß nur der weise Kanzler, dem dieses Kind schon so viel zu verdanken hatte, lange genug gelebt hätte, damit es ihm auch Ausrottung keimender Unarten, und Anleitung zur Tugend hätte danken können! aber Vergenhans starb, und die Holzinger und die österreichischen Söldner verderbten vollens ganz, was bei dem jungen Prinzen vielleicht noch gute natürliche Anlage war; daß Holzinger dieses that, geschah vielleicht aus Unverstand oder aus mißleiteter Neigung für Eberhards Erben, aber diese handelten, wie man ihnen Schuld giebt, wohl mehr nach Planen einer bösen Staatsklugheit. Einen Fürst ohne Tugend und Charakter, ein Fürst, welcher ewig unmündig bleiben mußte, war gerade das, was sie brauchten, und zu einem solchen wollten sie Ulrichen bilden.

Als Vergenhans dem Tode nahe war, ließ er die verwittwete Herzogin bitten, ihn, wie sie oft that, noch einmal zu besuchen. Ich kann Euch, sagte er am Ende des Vortrags, den er ihr über verschiedene Dinge zu thun hatte, meinen letzten Wunsch, den vornehmsten, den ich Euch ans Herz legen wolle, nicht länger verhalten, nehmt Euch des verlassenen Prinzen an. Ich weiß, daß ihr eine gute Erzieherinn fürstlicher Kinder seyd, und die jungen Prinzeßinnen, welche die Einsamkeit zu Beutelsbach mit Euch theilten, werden einst die Fürsten und die Länder, welchen Gott sie zugedenkt, sehr beglücken; aber was ihr ihnen leistet, das kann ich für Ulrichen nicht fordern, auch würde man Euch nicht gestatten, dieses unglückliche Kind zu Euch zu nehmen; nur eins! sorget dafür, das Ulrich nicht zu Stuttgard unter der Aufsicht von Leuten bleibe, die wir beide kennen. Sucht ihn unter die Zucht irgend eines guten Ritters zu bringen, deren wir jetzt verschiedene haben. Ulrich hat ein eisernes Gehirn, ein gelehrter oder politischer Fürst wird er nie werden, aber er hat auch eiserne Kräfte; zum Kriegsmann wäre er nicht verdorben, und würde er klüglich angeführt, so könnte vielleicht einst Oesterreich vor ihm zittern. – Sollten indessen die Wünsche, die ich hierinn hege, wie ich fast fürchte, vergeblich seyn, so wünsche ich Ulrich noch am liebsten am österreichischen Hofe erzogen zu sehen. Der Kaiser ist zu edel als die Plane seiner staatsklugen Räthe, sollte er sie von Grund aus kennen, zu billigen. Ulrich wird unter seinen Augen fürstliche Sitten lernen, wird vielleicht die Zuneigung dessen gewinnen, der ihm als Feind so furchtbar werden könnte.

Vergenhans hatte in Beurtheilung dieser Dinge, das Recht vollkommen auf seiner Seite, und niemand sahe dieses besser ein, als die Herzoginn; aber sie war nicht glücklich genug, seinen weisen Plan durch zu setzen, sie hatte mehr Liebe und Ansehen im Lande als manche ihr gönnten, auch fehlte es ihr nicht an auswärtigen mächtigen Verbindungen. Der Churfürst von Brandenburg und der Herzog von Bayern liebten diese unvergleichliche Dame genug, ihr auf ihre Bitte ihre Töchter zu Gefährtinnen ihrer Einsamkeit zu schenken, Kaiser Maximilian, der Oheim der letzten, bat für seine natürliche Tochter Mathilde, um ähnlichen Vorzug; so hatte die Herzogin von Würtemberg die Achtung dreier großer Fürstenhöfe, indem sie die Mutter ihrer Töchter ward, aber für Ulrichen vermochte sie doch nichts: ihr ward auf der andern Seite zu mächtig entgegen gearbeitet, und Ulrich blieb, unter dem Vorwande, das Volk vermochte sich nicht von ihm zu trennen, im Lande ein verwahrloßtes Schooskind dererjenigen, welche, indem sie ihm Liebe heuchelten, den Grund zu seinem Verderben legten.

Ulrich war fleißig zu Beutelsbach bey der Herzoginn. Die jungen Prinzessinnen, welche einige Jahre vor ihm voraus hatten, und die kleine Mathilde, die etwas jünger war, als er, gefielen ihm. Die Herzoginn war keine Feindin der unschuldigen Spiele dieser Kinder. Die Verweise, welche Ulrichs wachsende Unarten trafen, waren allemal so sanft als eindringend, und mußte gleich der junge Herzog, wie ihn seine Schmeichler albereits nennten, ungeachtet sich der Möglichkeiten noch viele denken ließen, daß er dieses nie werden würde, mußte er gleich zu Beutelsbach sich gefallen lassen, so wohl als seine Spielgefährtinnen, auf alle Verbeugungen Verzicht zu thun, die man dem fürstlichen Stande macht, ohne Rücksicht auf Verdienste zu nehmen, so genoß er auch dafür mehrere Freiheit, und sah manches Gesicht, das ihm besser gefiel, als die lateinischen Gesichter seiner Lehrer, oder die faltigen Stirnen seiner Räthe.

So einsam die Herzoginn lebte, so sah sie doch zuweilen einige Gesellschaft, und daß dieses die beste und edelste ihrer Zeit war, wird der Leser einem gebildetem Geiste zutrauen. Welcher Zufall einst Franzen von Sikingen und den berühmten Götz, der damals noch keine eiserne Hand hatte, auf ihr Schloß brachte, wissen wir nicht, vielleicht war es der Wunsch des sterbenden Vergenhans, sie zu Zuchtmeistern41 Ulrichs zu machen, welcher die Herzoginn bewog, diese so rauen als biedern Männer, wenigstens in die Bekanntschaft des Fürstenknabens zu bringen, und ihr Urtheil über ihn zu hören.

Berlichingen erstaunte über die Statur des achtjährigen Ulrichs und über die Kraft, mit welcher er ihn ein kleines Schwerd, das er ihm schenkte, und das vielleicht manche unserer jungen Helden groß nennen würden, handhaben sah. Schade, daß er ein Fürst ist, sagte er mit seiner gewöhnlich derben Art, was ließ sich sonst aus so einem Buben machen!

Sikingen wollte in Ulrichs Zügen nicht Kraft und Edelmuth genug finden, und meinte, sein Beruf zur Ritterschaft bestehe allein in der Festigkeit seiner Muskeln, doch wurde er ein wenig mit ihm ausgesöhnt, als er ihn in einem Kinderspiele die kleine Mathilde aus der Gewalt einer feindseligen Aebtissin, welche die bayersche Sabine machte, befreien, und sie ihrer Mutter, deren Rolle die kleine Prinzeßinn von Brandenburg übernommen hatte, wieder geben sah. So recht! schrie Sikingen, so recht, Ulrich von Würtemberg! die Jagd auf die Pfaffen und ihren Anhang, das ist die rechte hohe Jagd, die einem Fürsten geziemt!

Ulrich, der dieses nicht recht verstand, antwortete: er kenne die Jagd wohl, und liebe sie; auch hätte er längst von seinen Räthen einen großen Jagdhund gefordert, den ihm aber diese nicht geben wollten. Ists weiter nichts als dieses? sagte Sikingen, ich habe der Hunde genug, und ihr sollt einen von mir erhalten, der schier jezt schon so groß ist wie ein kleiner Bär. Ulrich schlug die Hände vor Freude, und ehe zwei Wochen vergiengen, hatte Sikingen Wort gehalten, und der Prinz war Eigenthümer eines kleinen Ungeheuers, das in der Folge, als es nebst seinem Herrn heranwuchs, Gefährte und Vertheidiger mancher That wurde, welche sich eben nicht unter die löblichen rechnen ließ.

Hätte Sikingen noch ein wenig länger mit seiner Gabe gezögert, so würde sich Ulrich, wie er sich verlauten ließ, selbst auf den Weg gemacht haben, sie abzuholen. Dem Franzen zugedachten Besuch suchte er einige Jahre später bei Götzen, der ihm noch besser als jener gefallen hatte, abzustatten.

Seine lateinischen Lehrer (nichts als Latein lehrte man den armen hartlernigen Knaben) hatten es ihm eines Tages zu arg gemacht, er suchte Hülfe gegen sie bei seinem Oberaufseher und fand sie nicht. Bei der Herzoginn war er wegen einiger Unhöflichkeiten, deren er sich gegen die Prinzeßinn von Baiern schuldig gemacht hatte, in Ungnade gefallen; er wußte daß er Beutelsbach binnen drei Tagen nicht besuchen durfte, was sollte er in diesen Bedrängnissen thun? er entschloß sich zur Flucht. Sein Bär, wie Sikingens Hund von ihm benennet worden war begleitete ihn. Man sah beide miteinander ausgehen und wollte sie trennen, aber dieses war unmöglich, wenn man nicht den einen und den anderen wüthend machen wollte. Ulrich hatte seine guten Ursachen, warum er sich so einen Gefährten auf seinem Wege, den er gegen seine Beobachter nur einen Spaziergang in den nahen Wald nannte, gewählt hatte; ein Knabe, der bald das zwölfte Jahr zurückgelegt hatte, konnte schon einen Begriff von Gefahren haben, die Einem auf einer gewagten Flucht aufstoßen konnten, doch mit Sikingens Hund und Götzens Schwerd an der Seite hielt er sich sicher.

Zu Götzen von Berlichingen war es, wohin diesmal sein Weg gehen sollte; er hatte nichts geringers im Sinne, als vermittels dieses Mannes, den er aus dem Rufe und seiner eigenen Kenntnis von ihm für alles vermögend hielt, an kaiserliche Majestät gegen seine Aufseher zu appeliren und zu bitten, das dieselbe, als oberster Vormund, ihn in ihre unmittelbare Aufsicht nehmen möchte, ein Einfall, welchen dem Knaben ein inneres Gefühl, er sey in schlechten Händen, eingegeben haben mußte, dessen Ausführung aber so schlecht glückte, als kindisch sie eingeleitet wurde.

Der unwissende Ulrich, welcher aus seinem Nepos42 eher die Gegenden von Termopylä43, als die Geographie seines Landes kannte, vermochte die Nähe oder Ferne des Orts, dahin er gedachte, nicht zu berechnen, kaum wußte er, ob die Burg Jexthausen44 zu erreichen, der Weg nach Süden oder Norden zu nehmen sey. Schon des andern Tages gieng er irre in einem Walde, der ihm ganz unbekannt war; dies kümmerte ihn nicht, er schritt herzhaft fort, weil er gehört hatte, Götzens Burg, die er nun bald zu erreichen hofte, liege mitten in einem Walde, und weil ihm überdem der Wiederhall, der seine kräftigen Schritte zehnfach zurückgab, keine Minute von der Furcht vor Verfolgern frei bleiben ließ.

Der Abend brach zum zweiten Mal an, das Ziel der Reise zeigte sich noch nicht. Bär heulte vor Hunger und Kälte, und sein Herr bereute, auf einen so weiten, in der strengsten Jahreszeit unternommenen Weg, nicht Speise und etwas wärmere Bekleidung mit sich genommen zu haben. Ruhe mußte diesesmal bei den beiden Reisegefährten die Stelle jeder anderen Erquickung vertreten; man lagerte sich auf einen Haufen dürres Laub, suchte den Schlaf, der sich bei dem Herrn früher als bei dem Diener einfand. Es war nach Mitternacht als Bär heftig anschlug. Ulrich fuhr auf und horchte nach der Gegend, wohin er auch seinen Wächter im Mondschein die Ohren spitzen sah. Eine für das unverwöhnte Ohr des Prinzen nicht unangenehme Musik ließ sich aus der Ferne hören, sie kam jezt, mit den Fußtritt mehrerer Menschen vereinbart, näher, von Fern blinkten einige Lichter. Der Schall ward darauf schwächer, die Lichter verschwanden und alles war so still wie zuvor.

Ulrich suchte den Hund, der noch immer murrte, zu besänftigen, und schickte sich wieder zum Schlaf, der ihn auch nicht eher verließ, bis es hell um ihn ward, und die Bedürfnisse seines Magens es ihm noch mehr sagten, als der Stand der Sonne, daß der dritte Tag seines Fastens angehe.

Er richtete sich auf und erstaunte, daß Bär nicht an seiner Seite ruhte. Er pfiff, er rufte ihm, und bald war es, als wenn er aus einer entlegenen Gegend des Waldes seine Antwort vernähme. Er gieng dem Schall entgegen, den er bald deutlicher vernahm, der aber nicht dem sonorem Bellen aus Bärs Riesenkehle, sondern mehr dem dumpfen Laute glich, dessen sich dieses Thier bediente, wenn es etwas gefaßt hatte, das es nicht loslassen mochte.

Ulrich verdoppelte sein Rufen, und wenig Minuten vergiengen, als er nebst Bärs Stimme noch eine andere vernahm, und bald darauf den Jäger mit seiner Beute ankommen sah: eine menschliche Gestalt in Lumpen gehüllt, welche durch Bärs Zahn noch mehr zerfetzt wurden und gerade nur noch hinlängliche Haltbarkeit hatten, um den Eigner zum unbestreitbaren Gefangenen seines Fängers zu machen.

Bist du rasend! schrie Ulrich, der seinen Liebling bluten sah und den Gefangenen immer neue Faustschläge auf ihn führen sah, willst du mir den Hund erwürgen?

Ist der Hund Euer, schrie jener, ein aufgeschoßner Bube von Ulrichs Alter, so lockt ihn zu Euch, und bezahlt mir den Schaden, den er mir that. Seht, ich blute mehr als er, und meine Kleider sind zerrissen.

Ulrich fluchte und schalt auf Bärs Ankläger, doch lockte er den Hund auf die Seite, mehr ihn, als seinen Gegner zu retten. Der Fremde fuhr fort, größtentheils in einer fremden Sprache zu drohen und zu schmähen, der Ton machte den Sinn seiner Worte errathbar, auch schwur er zuletzt in verständlichern Ausdrücken, er würde diese Stelle nicht verlassen, bis er Rache oder Vergütung erhalten hätte.

Während der Prinz sich noch mit Besänftigung des wüthenden Hundes und Untersuchung seiner Wunden beschäftigte, hatte auch jener die seinigen murrend verbunden; er setzte sich, da er keine Antwort auf seine Forderungen erhielt, gleichsam als zu Hohn und trotzend auf Gewährung des Geforderten, auf einen Stein, zog, indem er ein Welsches45 Lied anstimmte, Käse und Brod aus seiner Tasche, und fieng an zu zehren. Bär hätte vielleicht in diesem Augenblick gern Freundschaft mit seinem Feinde gemacht, und auch Ulrich blieb nicht ohne Gelüste nach diesem Mahle. Bube, rief er, indem er dem Hund streichelnd ein wenig näher trat, hier sind zwei Goldstücken, rechne sie für was du willst, aber gieb mir zu essen, denn mich hungert.

Der Fremde sang fort, nahm die Goldstücke, machte Platz auf dem Steine und theilte nicht nur dem einen, sondern auch dem andern der beiden Hungrigen reichlich mit; so ward die Versöhnung in wenigen Minuten völlig geschlossen, und gieng bald sogar in Vertraulichkeit über.

Nachdem der fremde Bube Ulrichen bekannt gemacht hatte, er sey ein Savoyard46 und heiße Murni, er mache Profeßion47 von der Musik, und habe gestern Nacht einige Bauern von einem Gelag auf das nächste Dorf begleitet, welchen Dudelsack ihn Bär, nachdem er ihn aufgespürt, zu seinem unersetzlichen Schaden entrissen habe; so gestand Ulrich auch dagegen so viel von seinen eigenen Angelegenheiten, daß der Savoyardenjunge erstaunte, und bald die Herzogskleidung bald seine Goldstücke, wovon dieser noch mehrere aus dem Seckel zog, musterte, um sich von der Wahrheit zu überzeugen, daß er an der Seite eines Prinzen sitze.

Nicht ohne Ursach haben wir uns bey diesem Murni, diesem Menschen, welchen ein böser Geist Ulrichen in einer schwarzen Stunde so unglücklich entgegen führte, so lang verweilt; wir werden seinen Namen in diesen Blättern öfter hören, und es würde fast nöthig seyn, auch sein Äußeres zu schildern, so wie sein Charakter dem Leser bald in die Augen leuchten wird, wenn es nicht hinlänglich wäre zu sagen, nie ist ein häßlicheres Geschöpf aus den Händen der Natur hervorgegangen. Seine Gestalt zwar war gut und für sein Alter fast so riesenmäßig als Ulrichs, aber sein Gesicht bezeichnete alles, was die Hölle auf einen Sterblichen ihr ähnliches aushauchen kann, und man würde geglaubt haben, mehr als eine Mordthat in diesen teuflischen Zügen zu lesen, wenn ein solcher Gedanke zu der Jugend des Savoyarden gepaßt hätte, welcher höchstens zwei Jahr älter seyn konnte als der Prinz.

Während Ulrich seinem neuen Freunde die Ursach seiner Flucht demonstrirte, und ihm mit dummer Gutherzigkeit alle seine Goldstücke zeigte, welche er vorsichtig mit auf die Reise genommen hatte, und von welchen er ihm die Hälfte versprach, wenn er ihm den Weg auf Berlichingens Schloß zeigen wollte, hing Murni mit einem Blick an dem glänzenden Schatze, welcher die Ueberzeugung, er werde bald ganz sein seyn so deutlich bezeichnete, daß nur ein Ulrich ihn verkennen konnte. Murnis Blick verließ den Schatz, den er herzklopfend vor sich sahe, nur auf Augenblicke, um im Wald umher nach irgend einem schwerwiegenden Stein oder Knüttel zu spähen, welcher den einfältigen Ulrich der Mühe des Zählens und Wiederzählend überheben könnte. Götzens Schwerd an Ulrichs Seite, war schwer ohne Verdacht an sich zu reißen, und Murni wußte vielleicht auch nicht mit so einem Gewehr48 umzugehen. Bald darauf fiel ihm sein Brodmesser ein, und er zuckte es schon heimlich, um es seinem Nachbarn hinterwärts in die Seite zu drücken, als Bär, welcher klüger war als sein Herr, und der den Savoyarden schon lange mit funkelnden Augen gemessen hatte, bellend auffuhr, und den Mörder nöthigte, sein Mordeisen in der hohlen Hand zu verbergen.

Der erste Versuch mißlang also, und Murni, welcher froh war, daß der Zeuge seiner vorgehabten That nicht reden konnte, erhub sich nebst Ulrichen mit dem Vorsatze, er solle nicht der letzte seyn. Sicher würde er Mittel gefunden haben, diese Nacht die Wachsamkeit des Hundes zu betrügen und Ulrichen zu ermorden, wenn das Schicksal nicht Lebensrettung für den Prinzen herbeigeführt hätte, indem es dem treulose Murni Gelegenheit zu noch größeren Gewinn zeigte.

Ehe der Abend anbrach, war Ulrich gewiß, daß man seiner Flucht auf der Spur sey, und daß er in wenigen Minuten wieder in die Hände derer fallen würde, denen er auf ewig zu entrinnen wünschte.

Murni versprach, nachdem er sich von Ulrichen alles Gold, das er besaß, für diesen Freundesdienst hatte bezahlen lassen, ihm zu verbergen, und eilte nur darum von dem Orte, wo er ihn versteckt hatte, um sich die Entdeckung derselben, von den Leuten, die den Herzog suchten, fast ebenso theuer abkaufen zu lassen.

So war Ulrich also wieder in den Händen seiner verabscheuten Zuchtmeister. Beide Theile, welche Murni glücklich zu täuschen wußte, glaubten ihm Dank schuldig zu seyn, und beharrten darauf, der Savoyard sollte sie begleiten; der Prinz, weil er aus den vermeintlichen Proben seiner Treue einen zweiten Bär in ihm zu finden hoffte, und seine Aufseher, weil sie, nach dem eben erhaltenen Beweis von seiner Bestechbarkeit, schlossen, sie könnten keinen schicklicheren Gehülfen bekommen, als ihn, und unter Murnis Augen, welcher dem Prinzen lieb zu seyn schien, und die größte Wahrscheinlichkeit hatte, sein Vertrauter zu werden, würde sich so leicht keine zweite Flucht besorgen lassen.

Welch eine Verblendung, Ulrichen ein Wesen dieser Art zuzugesellen, von diesem Augenblick an, läßt sich die völlige Verderbniß eines Knaben rechnen, dessen natürlicher Hang zum Guten ohnedem nicht überwiegend war. Murni, welchen man andere Kleider gegeben hatte, und der auf Befragen nach seinen Talenten, sich als Virtuosen, nicht allein auf dem Dudelsack, sondern auch unterschiedlichen anderen blasenden Instrumenten angab, erhielt den Titel eines herzoglichen Leibtrompeters, und war unter diesem Charakter49 unablässig um die Person des Prinzen. Seine Aufseher freuten sich, ihm einen so guten Wächter gegeben zu haben, und Murni, welcher sich in der That in seiner neuen Lage so wohl befand, daß er eine zweite Flucht seines Herrn, welcher unmittelbar die seinige nach sich gezogen haben müßte, nie würde begünstigt haben, wußte Ulrichen den ihm unmerklichen Zwang, welchen er ihm anlegte, so wohl zu vergüten, daß dieser keinen liebern Freund zu haben glaubte, als ihn.