Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

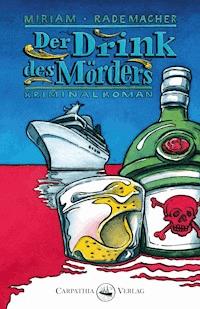

- Herausgeber: Carpathia Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Colin-Duffot-Krimi

- Sprache: Deutsch

Selbst mitten auf dem Atlantik ist Tanzlehrer Colin Duffot nicht vor Leichen sicher: Niedergestreckt von einem mutmaßlichen Gift-Cocktail wird auf dem Kreuzfahrtschiff 'Mermaid' die Leiche eines Lakritzfabrikanten neben dem Pool gefunden. Und so muss Colin, der auf dem Ozeanriesen eigentlich nur einen Kollegen beim Tanzunterricht vertreten soll, wohl oder übel doch wieder in einem Mordfall ermitteln. Seine Freunde, die quirlige Krankenschwester Norma und der schrullige Pfarrer Jasper, gehen den Hintergründen der Tat derweil in der schottischen Heimat des Süßwarenmoguls auf den Grund – und stoßen auf einen weiteren ungeklärten Todesfall. Es ist ein Spiel gegen die Zeit, denn eines ist auch klar: Der Mörder ist noch an Bord und weiß, dass Colin ihm auf der Spur ist …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 357

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2017 Carpathia Verlag GmbH, Berlin

Umschlagillustration: Christoph N. Fuhrer, www.fuhrer.me

ISBN 978-3-943709-20-9 (Print)

ISBN 978-3-943709-21-6 (EPUB)

ISBN 978-3-943709-22-3 (MOBI)

ISBN 978-3-943709-23-0 (PDF)

www.carpathia-verlag.de

Inhalt

Prolog

Kaffee

Tomatensaft

Prosecco

Tequila Sunrise

Alka-Seltzer

Schwarzer Tee

Stilles Wasser

Ginger Ale

Cuba Libre

Grog

Pernod

Wodka

Tequila

Pfefferminztee

Gin Tonic

Milchkaffee

Black Widow’s Kiss

Champagner

Sherry

Heiße Schokolade

Piña Colada

Rezept: Black Widow’s Kiss

Barney Brickfield fand seine Situation zum Kotzen. Rosegarden, die schäbige Pension, in der er sich erst am Morgen des heutigen Tages eingemietet hatte, war noch meilenweit von der Laterne entfernt, an die er sich jetzt gerade klammerte. Und selbst wenn sie nur einen Steinwurf von dieser schon am frühen Abend wenig belebten Straßenkreuzung entfernt gewesen wäre, so hätte er die rettende Kloschüssel im zweiten Stock nicht mehr rechtzeitig erreicht. In immer wiederkehrenden Krämpfen kündigte das von ihm verspeiste Abendessen seine Rückkehr an, und der Drang, der Fischpastete ihren Willen zu lassen, wurde immer stärker.

In diesem Moment sprang die Fußgängerampel vor ihm auf Grün, und Barney löste sich von der Laterne und rannte los. Auf der anderen Seite der Straße hatte er im dämmrigen Licht der Straßenbeleuchtung eine parkähnliche Landschaft mit Rasenflächen und Büschen ausgemacht. Hier wollte er sich in etwas privaterer Atmosphäre hinter einem Gebüsch erleichtern. Wenn der Fisch erst wieder aus ihm heraus wäre, dann würde er sich besser fühlen.

Seine Aktentasche fest an den Leib gepresst, eilte Barney einen Fußweg entlang, der von Laternen nur schwach beleuchtet wurde. Ihm war das sehr recht. Grünpflanzen säumten seinen Pfad, auf dem noch das Laub des Herbstes lag und bei jedem seiner Schritte raschelte. Lange würde er sich nicht mehr gegen die Bachforelle wehren können.

Als zu seiner Rechten ein seltsames Gebilde aus Beton und Stahl auftauchte, hielt er den Moment für gekommen, den Weg zu verlassen. Durch das feuchte Gras trampelnd, erreichte er die Rückseite des schrankgroßen Objektes, das zweifellos ein Kunstwerk darstellen sollte, seine Bedeutung aber vor Barney verborgen hielt. Hier wuchsen Brennnesseln und Disteln. Ein guter Ort für einen schlechten Fisch. Barney beugte sich weit vor und tat, was getan werden musste.

Seine neuen Schuhe waren aus braunem Wildleder. Es war genau die Art Schuhe, die einem weder einen Wolkenbruch noch einen Hundehaufen verziehen. Und eine halbverdaute Bachforelle schon gar nicht. Barney konnte nur hoffen, sich weit genug vorgebeugt zu haben. Heiß und brennend nahm sein Abendessen Abschied von ihm. Barneys Atem ging keuchend. Auf seiner Stirn stand kalter Schweiß. Er spürte seinen klopfenden Puls in Brust und Schläfen. Noch einmal würgte er, dann war es überstanden. Erschöpft lehnte er sich an das kalte Metall in seinem Rücken und atmete die Nachtluft Schottlands.

Barney Brickfield war sechsunddreißig Jahre alt, trug bereits ein ansehnliches Bäuchlein spazieren und war auch ansonsten nicht mehr der Fitteste. Er würde sich eine ganze Weile an diese moderne Kunst lehnen müssen, bevor er sich wieder imstande sah, seinen Heimweg fortzusetzen.

Der saure Geschmack von Erbrochenem in seinem Mund ließ ihn an seine Aktentasche denken, die er, unter den Arm geklemmt, stets mit sich führte. Schon ertasteten seine Finger im Dunkeln den Schnappverschluss, schon griff er hinein und zerrte eine der vielen Tuben hervor, schraubte sie auf und hoffte inständig, keine Rasiercreme erwischt zu haben. Doch als er sich die Masse auf den Zeigefinger drückte, roch er den scharfen Duft der Minze. Es war Zahnpasta. Zum ersten Mal war er wirklich dankbar für seine derzeitige Beschäftigung als Vertreter für Körperpflegeartikel aller Art. Er steckte die Tube zurück in die Tasche und stellte diese neben sich ab.

Barney nahm sich Zeit. Ruhig und mit kreisenden Bewegungen verteilte er die Paste auf seinen Zähnen und in den Backentaschen. Gerne hätte er etwas zum Nachspülen gehabt. Da registrierte er das sanfte Gluckern eines nahen Baches. Das Gewässer schien sich gleich hinter den Disteln und Brennnesseln zu befinden. Barney fragte sich, ob die Bachforelle womöglich nach Hause gewollt hatte, und stellte zufrieden fest, dass sein Humor bereits zurückkehrte. In wenigen Minuten würde dieses Erlebnis nichts weiter als eine Anekdote für Stammtischrunden sein. Schon konnte er sich in Gedanken selbst erzählen hören: Damals. Im schottischen Dingsbums, da habe ich in einer finsteren Spelunke den schlimmsten Fisch meines Lebens serviert bekommen. Ich wäre fast gestorben … Barney musste bei diesem Gedanken lächeln. Er erwog, mit seinem Handy ein Beweisfoto von den Überresten zu schießen, verwarf den Gedanken aber wieder. Bilder von bereits gegessenem Essen fanden im Allgemeinen keinen großen Anklang. Auch wenn Barney sein Leben für gewöhnlich in all seinen Details mit seinem Handy festhielt, jetzt verzichtete er darauf.

Die kühle Novemberluft trocknete bereits den Schweiß auf seiner Stirn, sein Puls raste nicht mehr. Da hörte er von der anderen Seite des Kunstobjektes Schritte auf dem Pfad. Sie näherten sich ihm zügig, ließen das Laub auf dem Weg kräftig rascheln, wurden lauter und bremsten dann plötzlich ab. Der nächtliche Spaziergänger war stehengeblieben, direkt vor dem kreativen Gebilde, an dessen Rückseite Barney lehnte. Barney überlegte kurz, ob sich diesem Menschen womöglich die Bedeutung des Monstrums aus Stahl und Beton erschloss, und ob er eine Schönheit erfassen konnte, die Barney verborgen blieb. Wie auch immer, Barney entschied, dass es keine gute Idee war, jetzt überraschend aus dem Gebüsch zu treten. Der oder die Fremde würde sich über sein plötzliches Erscheinen ziemlich erschrecken. Denn wer, außer einem Sittenstrolch, sprang nachts in einem Park aus den Rabatten? Barney wartete geduldig darauf, dass der nächtliche Wanderer sich wieder entfernte. Doch das tat er nicht. Er schien ungeduldig auf der Stelle zu treten, als würde er auf etwas warten. Und tatsächlich hörte Barney jetzt wieder sich nähernde Schritte. Dieses Mal von der anderen Seite. Sie kamen langsam herangeschlendert. Die zweite Person schien keinerlei Eile zu haben.

»Na endlich«, hörte Barney die Stimme eines Mannes sagen.

Er stutzte. Hatte er die Stimme nicht kürzlich schon einmal gehört? Sie schien ihm zu der Person zu gehören, die gewartet hatte, denn die zweite Person bewegte sich noch immer auf die erste zu.

»Ich weiß wirklich nicht, warum wir uns an dieser gottverlassenen Stelle treffen müssen. Vermutlich eben deshalb, ja? Weil sie gottverlassen ist?« Die vertraut klingende Männerstimme lachte ein nervöses Lachen.

Barney spürte, wie sich ihm die Nackenhaare sträubten. Sein Instinkt sagte ihm, dass er gut daran tat, unbemerkt zu bleiben. Zwei Personen, die einen gottverlassenen Ort als Treffpunkt wählten, führten sicher nichts Gutes im Schilde. Es sei denn, hier wurde ein, aus welchen Gründen auch immer, verwerfliches Schäferstündchen eingeleitet. Doch das erschien ihm in einer Novembernacht unter freiem Himmel eher unwahrscheinlich.

Etwas knisterte.

»Hier. Es ist alles drin. Die gewünschten Informationen, mein Einsatz, alles. Damit bin ich aus der Nummer raus und warte nur noch auf das Ergebnis, richtig?«

Zum ersten Mal gab nun die zweite Person, der Schlenderer, einen Laut von sich. Es war ein kehliges Grunzen, das Barney keinen Hinweis auf das Geschlecht des Verursachers gab.

Barney lauschte angespannt weiter. »Und die Tickets für die Mermaid sind auch dabei. Wenn sie in der kommenden Woche den Hafen verlässt, wird sie all meine Sorgen mit sich nehmen, und sie werden nicht zu mir zurückkehren, nicht wahr?« Die zweite Person antwortete der ersten nicht mit Worten, doch irgendeine Reaktion musste es gegeben haben, denn die erste fuhr fort: »Wie ist der Plan? Wird es wie ein Unfall aussehen? Das hätte sicher ein paar Vorteile für uns alle. Verdirbt den anderen Passagieren auch die Kreuzfahrt nicht.« Wieder erfolgte keine hörbare Antwort, und der Erste sagte schnell: »Schon gut, schon gut. Ich muss das gar nicht wissen. Ist vermutlich besser, so wenig wie möglich zu wissen. Dann bleibt mir nur noch, eine gute Reise zu wünschen.«

Barney war in seinem Versteck inzwischen in eine Art Starre verfallen. Nur wenige Schritte von ihm entfernt wurde gerade ein Mordkomplott geschmiedet. Unerhört. Wenn er das seinen Stammtischfreunden erzählte! Die würden ihm diese Geschichte kaum abnehmen! Aber musste er es nicht auch der Polizei melden? Hatte er nicht die Pflicht, etwas zu unternehmen?

So abrupt wie die Unterhaltung vor dem Denkmal begonnen hatte, so abrupt endete sie auch wieder. Fast hätte Barney ihr Ende verpasst. Jetzt hörte er Schritte, die sich in entgegengesetzte Richtungen voneinander entfernten. Er hörte sowohl schnelles Marschieren als auch gemächliches Schlendern durch die gefallenen Blätter. Und jetzt erwachte Barneys Jagdinstinkt. Wer waren die beiden Verschwörer gewesen? Die Stimme des einen zumindest war ihm vage bekannt vorgekommen. Wenn es ihm gelänge, nur einen Blick auf den Redner zu werfen, hätte er Gewissheit. Oder sollte er sich lieber die andere Person genauer anschauen? Mit welcher Information konnte er der Polizei den wertvolleren Hinweis geben? Er würde entweder eine Beschreibung des Killers oder seines Auftraggebers liefern können. Alles, was er dafür tun musste, war, an einer der beiden Personen vorbeizulaufen, die ihn für einen ahnungslosen Passanten halten musste. Da kam Barney ein weiterer Einfall. Während er aus seinem Versteck heraus auf den Weg trat, ertastete er sein treues Handy in der Jackentasche, zog es heraus und wischte über das Display. Jetzt musste er sich entscheiden. Wem sollte er folgen? Dem Marschierer oder dem Schlenderer? Der Quasselstrippe oder dem Grunzer? Angestrengt sah er nach links und rechts. Zu seiner Rechten konnte er die sich entfernende Gestalt eines Mannes im Schein einer Laterne erkennen. Links versperrte ihm eine Kurve die Sicht auf den Pfad.

Und dann traf Barney Brickfield die falsche Entscheidung. Und er würde die Geschichte von der verdorbenen Bachforelle und dem denkwürdigen Gespräch am Denkmal niemals, in keinem Pub der Welt, erzählen.

Kaffee

»Und so übergeben wir seinen Körper der Erde. Asche zu Asche. Staub zu Staub.«

Eine kleine Trauergemeinde hatte sich um ein noch kleineres Grab versammelt. Die Personen, aus denen sie bestand, waren in den letzten Monaten durch die Aufklärung einiger Morde zu zweifelhafter Berühmtheit gelangt. Pfarrer Jasper Johnson selbst hatte sich dreist in die Ermittlungen der Polizei eingemischt und erfolgreich Mördern nachgespürt. Ebenso die bezaubernde, aber etwas unberechenbare Lucy Parker und Colin Duffot. Colin, der sich selbst vor allem für einen Tanzlehrer hielt, von allen anderen aber als begabter Detektiv eingestuft wurde, war der Dreh- und Angelpunkt dieser kleinen Truppe geworden, nicht zuletzt durch sein Talent, in den Bewegungen eines Menschen zu lesen und auf dessen Charakter und Stimmung Rückschlüsse ziehen zu können. Colin war nicht freiwillig vom Tanzlehrer zum Detektiv mutiert. Seine neuen Freunde hatten ihn mehr oder weniger vor sich her geschubst – bis an den Rand dieses Grabes als Teil einer ungewöhnlichen Trauerfeier.

Jasper, dessen Talar sich im kalten Novemberwind bauschte, sah mit ernstem Blick und gefalteten Händen in die von ihm selbst ausgehobene Grube hinunter, und Lucy, die dicht neben Colin stand, übertraf an diesem kalten Tag alle Anwesenden mit ihrem glamourösen Kostüm aus schwarzem Taft. Niemandem stand die Trauerkleidung besser als ihr. Ihr blondes Haar und ihr Gesicht über dem schwarzen Pelzkragen erschienen Colin an diesem Sonntagnachmittag besonders schön und begehrenswert.

Die wohl traurigste Gestalt aber gab Norma Dooley ab. Die Krankenschwester, deren ungewöhnlich kurz geratene Gestalt gern in allen Farben des Regenbogens erstrahlte, irritierte ihre Umgebung heute durch ein vollkommenes Schwarz vom Scheitel bis zur Sohle. Am offenen Grab ihres treuen Gefährten zerfloss sie in Tränen, und Colin machte sich angesichts der Kälte des Tages bewusst, dass nur Minuten und ein paar von Norma vollgeheulte Taschentücher ihn von einer heißen Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen trennten. Sein schwarzer Anzug war nicht für das Herumstehen an offenen Gräbern gemacht. Der Stoff war dünn und seinen Wintermantel hatte er leichtfertig in Jaspers Wohnzimmer zurückgelassen.

»Louie hat diese Welt verlassen, doch wir bleiben nicht ohne Trost zurück. Wir dürfen jederzeit an sein Grab treten und uns ihm nahe fühlen«, verkündete Jasper gerade feierlich. Norma wimmerte und vergrub ihr Gesicht in einem blütenweißen Stofftaschentuch.

Lucy, die ihr aufmunternd auf die Schulter klopfte, neigte sich Colin zu und flüsterte ihm ins Ohr: »Jasper macht das wirklich großartig. Sehr ergreifend. Und diese tolle Grabplatte, die er für Louie ausgesucht hat, ist ausgesprochen stilvoll. Ein bisschen zu groß vielleicht. Und auch sehr breit. Aber stilvoll.«

Colin war hocherfreut darüber, dass sie endlich wieder mit ihm sprach. »Dieser Platz ist ja auch als eine Art Familiengrab gedacht«, antwortete er rasch. »Wenn die anderen beiden Spaniels eines Tages folgen, können sie ebenfalls hier beigesetzt werden.«

Mrs Summers, die erst im Mai unfreiwillig das Zeitliche gesegnet hatte, hatte ihre drei Cockerspaniels Hector, Ajax und Attila verwaist zurückgelassen. Jasper hatte sie umgetauft, zwei von ihnen bei seinen Freunden untergebracht und einen bei sich im Pfarrhaus aufgenommen. Nun war Louie, Normas friedlicher Dauergast, ohne Vorwarnung verstorben.

Jaspers Stimme wurde jetzt lauter, und er warf Colin einen strengen Blick zu, woraufhin dieser verstummte und artig weiterfror. Gerade begann er sich zu fragen, ob es wohl unhöflich wäre, die Trauergesellschaft zu verlassen, um seinen Mantel holen zu gehen, da öffnete sich die Terrassentür des Pfarrhauses und Mrs Hobbs, Jaspers Haushälterin, betrat in einem leuchtendroten Arbeitskittel den Garten.

»Sie werden sich da draußen noch alle den Tod holen! Beeilen Sie sich mal, Herr Pfarrer, der Kaffee wird langsam bitter!«

Jasper hob empört die Augenbrauen und rief zurück: »Bitterer Kaffee? Zu einem solchen Anlass? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Dann kochen Sie eben frischen!«

Mrs Hobbs murmelte eine unverständliche Antwort und zog sich wieder ins Pfarrhaus zurück, dessen hell erleuchtete Fenster Wärme und Gemütlichkeit versprachen. Colin sah ihr sehnsüchtig nach, was nicht unbemerkt blieb.

Jasper seufzte. »Gut, machen wir Schluss. Es wird auch schon langsam dunkel. Wenn jeder von euch ein paar Schaufeln Erde hinunterwirft, ist die Arbeit schnell getan«, verkündete er, griff als erster nach der Schaufel und ging mit gutem Beispiel voran.

Als Norma an den Rand der Grube trat, schien der Schmerz sie regelrecht niederzudrücken und ließ die sowieso schon zu kurz geratene Frau noch kleiner wirken. Unter lautem Weinen warf sie ein paar Schaufeln Erde in das klaffende Loch. So elend wie heute hatte Colin sie nie zuvor gesehen. Ihre Trauer schmerzte ihn.

Als Colin von ihr die Schaufel gereicht bekam und er hinabblickte auf den toten Körper, der dort eingewickelt in eine karierte Decke lag, überkam ihn ein merkwürdiges Gefühl. Eines Tages, und der Tag war möglicherweise nicht so fern, würde es ihn treffen. Dann würde er seinen Huey hier begraben müssen. Noch stand nur Louies Name auf der Sandsteinplatte, die neben dem Grab lag, aber irgendwann, und daran bestand kein Zweifel, würden es drei Namen sein. Und es würde ihm nahe gehen, auch wenn er das vor weniger als einem Jahr noch für unmöglich gehalten hatte.

»Der arme Louie. Schade, dass wir nicht wissen, wie alt er geworden ist. Es steht nur das Todesdatum neben seinem Namen«, sagte Lucy und nahm aus Colins Händen die Schaufel entgegen.

»Ich habe mich überall erkundigt. Die meisten im Dorf sind der Meinung, dass Mrs Summers die Welpen vor mindestens zwölf Jahren gekauft hat. Aber ein genaues Datum wusste leider niemand mehr«, sagte Jasper.

»Er hat jeden Abend auf mich gewartet. Und dann hat er sich bis zur Erschöpfung über mein Kommen gefreut und den Rest des Abends auf meinem Schoß verpennt«, flüsterte Norma.

»Nimm es nicht so schwer, Norma. Louie hatte eine gute Zeit bei dir. Er war bis zu seinem letzten Atemzug ein glücklicher, alter Hund. Und er würde sich wünschen, dass wir jetzt einen Kaffee trinken«, erwiderte Jasper, umfasste Normas Schultern mit den Händen und schob sie unerbittlich auf das Pfarrhaus zu.

Colin und Lucy folgten ihnen, wobei Colin zögernd den Arm um Lucy legte. Sie ließ es sich zu seiner Erleichterung kommentarlos gefallen, und auch das wertete Colin als Fortschritt. Vor einigen Tagen war zwischen ihm und seiner jungen Freundin die Eiszeit ausgebrochen. Gesprochen wurde seitdem nur das Nötigste, gelächelt gar nicht, und zum ersten Mal seit langer Zeit schlief Lucy wieder in ihrer eigenen Wohnung, in ihrem eigenen Bett. Das bedeutete zwar für Colin, dass er endlich mal wieder sein ganzes Bett für sich beanspruchen konnte, zeigte ihm aber auch, wie wütend Lucy auf ihn war. Und auch wenn ihre jeweiligen Zimmer auf demselben Flur von Mrs Greys Obergeschoss lagen, sie also nur durch ein wenig Stein und Mörtel voneinander getrennt waren, kam es ihm vor, als hätte Lucy einen unsichtbaren Graben zwischen sich und ihm gezogen. Erst Louies Begräbnis und die damit verbunden Trauer schien sie wieder milder zu stimmen.

»Das wurde aber auch Zeit! Ich habe ein Feuer im Kamin angemacht. Und ein gedeckter Apfelkuchen steht auf dem Tisch«, verkündete Mrs Hobbs und sah sich Beifall heischend um.

Jasper tat seiner Haushälterin den Gefallen und klatschte in die Hände. »Mrs Hobbs, Sie sind unsere Rettung. Kaffee und Apfelkuchen und ein knisterndes Kaminfeuer sind genau das, was uns vier jetzt vor einer Lungenentzündung bewahren kann.« Er warf ihr einen Handkuss zu, und Mrs Hobbs errötete unter ihren grauen Locken wie ein Schulmädchen.

Lucy kicherte und nahm auf einem Stuhl neben Colin an der Kaffeetafel Platz. Ein weiteres Friedensangebot. Wenn es seinen beiden Freunden jetzt noch gelang, das heikle Thema nicht anzuschneiden, dann konnte es ein gemütliches Beisammensein werden.

»Louie ist tot, und jetzt willst du uns auch noch verlassen, Colin. Das wird der trostloseste November, den ich je erlebt habe«, brach es in diesem Moment aus Norma heraus.

Colin verkniff sich ein Stöhnen und all sein Hoffen war dahin. Jetzt würde Lucys Laune in Sekundenschnelle unter den Gefrierpunkt sinken. Doch Lucy griff unbeeindruckt nach der Zuckerdose und begann, löffelweise Zucker in ihren Kaffee zu schaufeln. Sie warf ihm nicht einmal einen ihrer vorwurfsvollen Blicke zu. So riskierte Colin es, Norma eine beschwichtigende Antwort zu geben.

»Es sind doch nur ein paar Tage. Und ich kann so einen Job nicht einfach ausschlagen. Es ist eigentlich mehr ein Gefallen als ein Job. Und es ist schnell verdientes Geld. Es ist an der Zeit, für ein eigenes Auto zu sparen, wenn ich hier im ländlichen Raum als Tanzlehrer bleiben will. Die Cotswolds sind eben nicht London. Keine U-Bahn bringt mich mal eben ins Nachbardorf.«

»Richtig. Hier steht man aber auch nicht den halben Tag lang im Stau«, sagte Jasper. »Und das liegt unter anderem daran, dass hier bei uns deutlich weniger Autos als in London unterwegs sind. Was ich persönlich sehr schätze. Wozu brauchst du denn plötzlich einen eigenen Wagen, Colin? Mrs Grey leiht dir ihren, wann immer du sie darum bittest, und ich würde dir ebenfalls jederzeit die Dicke Bertha anvertrauen.«

»Ich mein Leben aber nicht der Dicken Bertha.«

Die Dicke Bertha, ein ausrangiertes Armeefahrzeug, das zum Gemeindebus umfunktioniert worden war, war so ziemlich genau die Art von Gefährt, an die Colin bei seinen zukünftigen Fahrten nicht gedacht hatte. Die Dicke Bertha war schlecht gefedert, störrisch und unpraktisch. Colin wollte mit Jasper nicht über diese Zumutung von Fahrzeug diskutieren.

»In allererster Linie tue ich mit diesem Job einem alten Freund und Kollegen einen Gefallen«, fuhr er mit seiner Rechtfertigung fort. »Er hat einen Todesfall in der Familie.«

»Den hab ich auch«, warf Norma ein. »Trotzdem willst du einfach wegfahren.«

»Paddy hat mich gebeten, für ihn einzuspringen. Es wäre nicht nur unkollegial, ihm nicht zu helfen, sondern darüber hinaus auch noch dämlich. Ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. So eine Gelegenheit ergibt sich nicht alle Tage«, sagte er mit Nachdruck und wagte nicht, Lucy anzusehen.

Paddy Lore, ein langjähriger Freund und Weggefährte Colins, hatte seine Arbeit auf dem Ozeanriesen kurzfristig unterbrechen müssen, um heim nach London zu eilen, wo er die Beerdigung seiner Mutter organisieren musste. Doch die gut betuchten Gäste der Mermaid waren nicht gewillt, für die Dauer einer Atlantiküberquerung auf ihre Tanzstunden zu verzichten. In seiner Not hatte Paddy sich an Colin gewandt, mit dem er in den vergangenen Monaten einen lockeren Kontakt gehalten hatte, und ihn gebeten, ihn für die Dauer einer Überfahrt zu vertreten. Die Aussicht auf acht Seetage an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes erschien Colin wie ein Freundschaftsdienst, den er Paddy gerne tat.

»Du willst also wirklich nach New York fliegen? Wir können dich nicht umstimmen?«, fragte Norma und nahm sich das zweite Stück Apfelkuchen.

»Er will vor allen Dingen ohne mich nach New York fliegen. Das ist die eigentliche Dreistigkeit«, ließ sich jetzt Lucy vernehmen. Aber ihre Stimme klang dabei nicht ganz so verärgert wie in den letzten Tagen. Im Gegenteil. Sie klang ausgesprochen ruhig. Colin studierte ihr Gesicht und fragte sich, wie lange das gut gehen konnte. Lucy war nicht gerade für ihre Selbstbeherrschung bekannt. Doch sie rührte teilnahmslos in ihrer Kaffeetasse und sah nicht einmal auf. Es schien ihm das erste Mal zu sein, dass sie bei dem Wort »New York« keinen Wutanfall bekommen hatte.

»Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Ich bekomme den Flug bezahlt, weil ich auf der Mermaid arbeiten werde. Würden wir einen Flug nach New York für dich aus eigener Tasche zahlen, liebe Lucy, und dazu noch die Rückreise nach Southampton auf dem Luxusliner, dann würden wir beide Weihnachten von Katzenfutter leben müssen, denn so eine Reise ist für uns einfach nicht erschwinglich.«

»Stattdessen gedenkst du, acht Tage auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, Cocktails zu schlürfen und mit reichen Erbinnen zu flirten, während ich hier an Jaspers Ofen hocke und sehnsüchtig in die Ferne starre«, stellte Lucy fest. In ihrer Kaffeetasse bildete sich ein Strudel. Ihr Rühren legte an Tempo zu. Colin bemerkte zudem, dass der spitze Unterton, den er seit Tagen ertrug, jetzt in ihre Stimme zurückgekehrt war.

»Ich bin dort auf dem Schiff, um zu arbeiten«, beeilte er sich zu versichern. »Ich habe keine Zeit für Cocktails. Die Mermaid bietet ihren Gästen ein ansprechendes Bordprogramm. Ich werde den lieben langen Tag unterrichten und abends Tanzshows zur Unterhaltung der Gäste geben. Vermutlich komme ich so gut wie nie an Deck!«

»Tanzshows. Was für ein passendes Stichwort. Wie heißt die Dame noch gleich, die dich auf dem Luxusliner erwartet? Daphne?« Lucy erdolchte eine Rosine, die sich leichtsinnig aus ihrem Apfelkuchen auf den Teller gestürzt hatte.

Colin wusste, dass nichts, was er jetzt sagte, sie noch besänftigen konnte. Er versuchte es trotzdem. »Für Kreuzfahrtschiffe bucht man bevorzugt Tanzlehrerpaare für den Unterricht, so hat man gleichzeitig auch ein Showprogramm. Daphne ist die Partnerin von Paddy, ich kenne sie gar nicht. Aber wir werden ganz professionell zusammenarbeiten. Und darüber hinaus wird sich nichts abspielen.«

»Hoffentlich weiß Daphne das auch«, gab Lucy zurück. Die Rosine hatte sich ihr kampflos ergeben. Colin warf Jasper einen hilfesuchenden Blick zu, doch sein Freund dachte gar nicht daran, das Thema zu wechseln.

»Ich bin mir sicher, dass man dich ab und zu aus dem Tanzstudio herauslassen wird«, sagte Jasper. »Aber das Interessanteste an Deck werden vermutlich trotzdem die reichen Erbinnen sein. Wie du schon so treffend bemerktest, viele unterhaltsame Zwischenstopps kann man bei einer Atlantiküberquerung nicht einlegen.«

Lucy knirschte bei Jaspers Worten hörbar mit den Zähnen und Colin warf seinem Freund einen finsteren Blick zu. Er wandte sich wieder an Lucy, als er antwortete: »Acht Tage. Es muss doch möglich sein, dir und diesem Dorf acht Tage lang den Rücken zu kehren, ohne deshalb zur Strafe zerfleischt zu werden. Daphne ist sicher ein liebes Mädchen, das vermutlich einen festen Freund auf dem Festland hat. Und die reichen Erbinnen werden ihr Augenmerk eher auf reiche Erben richten als auf den Tanzlehrer.«

Es war Norma, die Colin einen verbalen Rettungsring zuwarf. »New York im November. Ob die wohl schon auf Weihnachten eingestellt sind?«, überlegte sie laut und griff nach dem dritten Stück Apfelkuchen. Ihre Trauer schien sie hungrig zu machen.

»Ich weiß es nicht, aber wenn ich die Zeit haben sollte, es herauszufinden, bringe ich dir von dort etwas Nettes mit«, gab Colin zurück und stopfte sich ebenfalls ein großes Stück Kuchen in die Backen. Vielleicht würde jemand ein ganz neues Thema anschneiden, wenn er ihnen mit vollem Mund nicht mehr Rede und Antwort stehen konnte.

Normas Gedanken verweilten jedoch beim vorweihnachtlichen New York. »Ich hätte gern ein leuchtendes Rentiergeweih auf einem Haarreif oder Elfenohren. Die kann ich im diesjährigen Krippenspiel benutzen.«

»An der Krippe stand aber gar kein Elf, Norma. Und das Rentier war ein Esel«, korrigierte Jasper sie nachsichtig.

»Sei doch nicht immer so langweilig. Das gäbe deinem Krippenspiel neuen Schwung. Darf ich dir ein Drehbuch schreiben?«, schlug Norma vor.

Jetzt war es Jasper, der rasch das Thema wechseln wollte. Und schon waren sie wieder bei Colins Kreuzfahrt angelangt. »Das ist bestimmt die langweiligste Strecke, die man sich für eine Kreuzfahrt aussuchen kann. Genau genommen ist es überhaupt keine Kreuzfahrt. Es geht stur geradeaus über das Wasser. Kein Wunder, dass sie dafür Tanzlehrer an Bord brauchen. Die Leute wollen ja nicht tagelang aufs Meer hinausstarren und nichts sehen außer Wasser. Ist diese Kreuzfahrtroute wenigstens billiger als andere?«

»Nicht billig genug, sagt ein gewisser Tanzlehrer«, antwortete Lucy. »Nicht so billig, dass ein gewisser Tanzlehrer seine Freundin Lucy mitnehmen könnte.«

Colin spürte, wie sein Geduldsfaden porös wurde. »Ich arbeite dort! Die anderen sitzen an der Bar und baden im Pool! Die anderen haben Urlaub! Nicht ich! Wie oft muss ich das denn noch sagen, bis es endlich einmal bei euch ankommt?«

»Wir sind trotzdem neidisch, mein Guter«, sagte Jasper. »Obwohl auf einem Kreuzfahrtschiff oft genug eine Krankenschwester oder ein Seelsorger benötigt wird, haben weder Norma noch ich je so einen Job angeboten bekommen. Ich wünschte, ich könnte dabei sein. Es wird eine tolle Erfahrung, über den Ozean zu schippern. Weißt du, ob du zur Seekrankheit neigst?«

»Ich hatte keine Gelegenheit, das in London zu testen.«

»Hoffentlich nicht. Ein blassgrüner Tanzlehrer, der sich an die Reling klammert, ist sicher nicht das, was die Passagiere erwarten. Und dann könntest du auch das tolle Essen nicht wirklich genießen. Du musst uns alles haarklein erzählen, wenn du wiederkommst«, sagte Jasper.

»Er nimmt meinen Laptop mit und wird euch täglich über Skype auf dem Laufenden halten«, sagte Lucy bestimmt und wirkte schon wieder etwas ruhiger als nur wenige Augenblicke zuvor.

»Ich nehme den Laptop mit?«, fragte Colin überrascht. »Na, gut. Hoffentlich ist das Kabel lang genug für eine Atlantiküberquerung.«

Lucy tippte sich demonstrativ an die Schläfe. »Internet gibt es auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Es kann also nicht so schwer für dich werden, dich regelmäßig bei Jasper und Norma zu melden.«

»Und bei dir soll ich mich nicht melden?«, fragte Colin.

Lucy blinzelte kurz und antwortete dann hastig: »Doch, doch. Bei mir natürlich auch. Komische Frage. Ist nur etwas schwieriger, wenn du meinen Laptop mitnimmst, nicht wahr? Aber wir werden uns schon finden.«

Ihr Tonfall ließ Colin stutzen. Er warf ihr einen prüfenden Blick zu, dem sie mühelos standhielt. Sicherheitshalber nahm er daraufhin Jasper und Norma ins Visier. Jasper schien sich ein Lachen verkneifen zu müssen. Norma trank hastig aus ihrer Tasse und verschluckte sich dabei. Colin hatte das unbestimmte Gefühl, dass sie alle ihm etwas verheimlichten, und wollte gerade nachbohren, als Norma ihren Hustenanfall überwand und sagte:

»Ich vermisse Louie jetzt schon. Wie soll ich die einsamen Abende überstehen? Ohne sein Hecheln und Schnaufen ist es so leise im Haus. Ich denke, ich werde anfangen müssen, Selbstgespräche zu führen.«

Jasper tätschelte ihr tröstend den Handrücken und Colin schlug vor: »Du kannst dir jederzeit meinen Huey ausleihen. Lucy wird sich freuen, wenn sie in meiner Abwesenheit nicht rund um die Uhr den Hundesitter spielen muss.«

Zu Colins Verwunderung stürzte sich Norma erneut auf ihre Kaffeetasse und verschluckte sich zum zweiten Mal. Jasper brach dass Tätscheln ihrer Hand ab und klopfte ihr stattdessen auf den Rücken. Da ging Normas Husten plötzlich nahtlos in albernes Gekicher über. Ratlos sah Colin zwischen seinen Freunden hin und her und fing schließlich Jaspers Blick auf.

Der zuckte die Achseln und sagte schlicht: »Nervenzusammenbruch. Das wird schon wieder. Wann geht noch gleich dein Flug?«

Tomatensaft

»Fliegen Sie zum ersten Mal?« Der Mann auf dem Nachbarsitz, der mit seiner eher zur Breite als zur Höhe neigenden Statur Colins Bewegungsfreiheit stark einschränkte, sah ihn fragend an.

»Warum? Mache ich auf Sie den Eindruck?«

»Nun, als das Flugzeug beschleunigte, haben Sie sich in meinem Jackenärmel verkrallt und dabei ein Gesicht gemacht, als wollten Sie aussteigen und vorsichtshalber anschieben.«

Colin stellte betreten fest, dass die Finger seiner rechten Hand noch immer ein Stück Stoff vom Jackenärmel des Fremden umschlossen, und ließ es augenblicklich los.

»Entschuldigung. Nein, ich fliege nicht zum ersten Mal. Ich fliege nur sehr selten. Und ich habe tatsächlich stets das Bedürfnis, beim Abheben ein wenig nachzuhelfen. Anschieben durch Willenskraft, verstehen Sie?«

Colin nahm sich die Zeit für ein paar tiefe Atemzüge. Ein Flugzeug in der Luft war für ihn völlig in Ordnung. Ein Flugzeug am Boden auch. Nur die Übergänge zwischen beidem lagen ihm nicht besonders.

»Das habe ich gleich bemerkt. Ich verfüge nämlich über eine großartige Menschenkenntnis, müssen Sie wissen. Ohne die hätte ich es im Leben nicht so weit gebracht«, sagte der Fremde und öffnete umständlich den Sicherheitsgurt.

Colin sah sich seinen Sitznachbarn genauer an. Er besaß genau die Statur, für die Flugzeugsitze nicht konstruiert worden waren. Zwar hatte er genug Kopffreiheit, aber er war zu rund. Wie bei einem Schneemann saß der kugelige Kopf auf einem kugeligen Körper. Zwischen seinen Bauch und die Lehne des Vordersitzes passte kaum noch eine Tageszeitung. Colin konnte sich nicht bewegen, ohne den anderen in die Seite zu stoßen. Hätte Colin eine Wahl gehabt, neben welchem Mitreisenden er die nächsten Stunden eingepfercht über den Atlantik fliegen würde, auf diesen Mann wäre sie ganz sicher zuletzt gefallen. Er haderte kurz mit dem Schicksal. Warum hatte er nicht den Platz neben der süßen Brünetten bekommen, die ihn über den Gang hinweg und am Bauch seines Nebenmannes vorbei anlächelte? Jetzt würde er sich den ganzen Flug über an der Seite dieses Kugelmannes ans Fenster drücken lassen müssen. Die Reise nach New York begann wenig vielversprechend.

Eine junge Dame mit neckischem Halstuch in den Farben der Fluggesellschaft schob ihr Wägelchen durch den Gang und reichte Colin auf dessen Wunsch hin mit unverbindlichem Lächeln ein Sandwich und einen Becher Tomatensaft. Colin beäugte das in Zellophan verpackte Nahrungsmittel skeptisch und begann, mehr aus Neugier als aus Appetit, mit dem Auswickeln.

»Und was treibt Sie in die Staaten?«, fragte der Fremde und rupfte energisch die Folie von seiner Zwischenmahlzeit.

»Die Mermaid. Ein Kreuzfahrtschiff, das am Pier von New York vertäut liegt und auf dem ich erwartet werde«, gab Colin bereitwillig Auskunft.

»Na, das ist ja ein Zufall! Ich reise ebenfalls mit der Mermaid!«, rief der Dicke. »Ich bin eigentlich gar nicht so der Kreuzfahrtfan, aber meine Kinder haben mir die Reise geschenkt! Sie sagten, es würde Zeit, dass ich mal etwas ausspanne, aber gemeint haben sie damit, dass sie eine Woche Ruhe vor mir haben wollen!« Er lachte, als habe er einen guten Witz gemacht. »Und Sie? Sind Sie häufiger auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs?«

Colin schüttelte den Kopf. »Um ehrlich zu sein, wird das meine erste Kreuzfahrt. Und es ist auch keine richtige Urlaubsreise. Ich verbinde eher das Angenehme mit dem Nützlichen. Ich werde auf der Mermaid Tanzstunden geben. Wenn es Ihnen also gelingen sollte, an Bord des Schiffes eine hübsche Dame zu erobern, bringen Sie sie zu mir. Ich lasse Sie beide dann Tango tanzen, bis der Mond aufgeht und eine romantische Nacht verspricht.«

Der Mann auf dem Nachbarsitz wollte sich schier ausschütten vor Lachen. Colin war es, als würden Minuten vergehen, bevor sich wieder in der Gewalt hatte.

»Na, Sie sind mir ja vielleicht einer. Sie verstehen Ihren Job. Sie haben gleich erkannt, dass Sie mich mit Tango allein nicht ködern können, nicht wahr? Also versprechen Sie mir eine verführerische Schönheit, die ich auch noch selbst aufreißen muss, bevor ich sie beim Tanzlehrer abliefere. Clever, wirklich clever.«

Er streckte Colin seine knubbelige Hand entgegen, deren Mittelfinger ein ungewöhnlicher Ring schmückte.

»Theodore Toole. Aber Sie dürfen Ted zu mir sagen.«

»Hallo, Ted. Ich heiße Colin. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie jede Dame, die Sie bei mir abliefern, behalten dürfen, in Ordnung?«

Ted lachte wieder los, und Colin sah sich peinlich berührt im Flugzeug um. Ja, man schielte bereits zu ihnen herüber. Es war an der Zeit, Ted zum Reden zu bringen und gleichzeitig von weiteren Lachsalven abzuhalten.

»Und Sie sind also Amerikaner, Ted?«, riet Colin aufs Geratewohl. Sprechen konnte Ted im Gegensatz zum Lachen auf Zimmerlautstärke. Das Lachen brach auch prompt ab, kaum dass Colin seine Frage zu Ende gesprochen hatte.

»Amerikaner? Wie kommen Sie denn auf diese Idee? Ich bin Schotte!«

»Im Ernst? Hört man gar nicht«, sagte Colin ehrlich überrascht.

»Natürlich hört man das nicht mehr. Hat mich auch eine schöne Stange Geld gekostet, der Sprechunterricht. Ich bin ein Geschäftsmann von Welt, Colin. Da kann ich schlecht klingen wie ein dahergelaufener Whiskypanscher aus dem Hochland. Aber dass Sie mich für einen Amerikaner gehalten haben, gefällt mir nicht, Colin. Amerikaner haben doch einen ganzen Sack voll seltsamer Dialekte und Akzente.«

Colin verschwieg Ted, dass es weniger seine Aussprache als vielmehr sein Auftreten gewesen war, das ihn diese Vermutung hatte äußern lassen. Ted bediente eine ganze Reihe von Klischees, wie er hier so neben ihm saß. Und es waren keine, die man üblicherweise den Schotten zuschrieb. Doch das konnte er dem Mann schlecht sagen. Stattdessen sagte Colin: »Sie sind Geschäftsmann, Ted? Womit genau verdienen Sie denn Ihre Brötchen?«

»Lakritze«, sagte Ted, griff sich in die Innentasche seiner Jacke und zog eine bunt bedruckte Plastiktüte hervor. »Unser neuestes Produkt. Kirsch-Lakritz-Bonbons. Wollen Sie mal probieren, Colin?«

Colin war sich ziemlich sicher, dass die Geschmäcker von Käsesandwich und Kirsch-Lakritz-Bonbons nicht miteinander harmonierten, aber er wollte nicht unhöflich sein. So griff er in die Tüte und zog ein rot-schwarz gestreiftes Bonbon hervor.

»Das wird der absolute Renner, sage ich Ihnen. Drei neue Sorten bringe ich in diesem Winter auf den Markt. Die Kirsch-Lakritze ist nur eine davon. Wir haben auch noch Vanille- und Waldmeister-Lakritze. Das wird den Markt revolutionieren!«

»Sie stellen also ausschließlich Süßwaren her?«, hakte Colin nach und bewegte das Bonbon in seinem Mund vorsichtig hin und her. Es war wirklich lecker. Viel leckerer als das Sandwich in seiner Hand. Er legte es zur Seite und genoss das fruchtig würzige Geschmackserlebnis des Bonbons.

»Lakritze, Colin. Ich stelle nur Lakritze her. Salzig oder süß, als Bonbon oder Weingummi, ganz egal. Aber Lakritze muss es sein.«

»Und damit sind Sie weltweit erfolgreich?«, fragte Colin.

Ted schob sich selbst ein Bonbon in den Mund. »Ich gebe mir Mühe. Und das schon seit vielen Jahren. Und es zahlt sich aus. Noch kennt nicht jeder Mann und jedes Kind auf der Welt Toole’s Black Treats, aber ich arbeite daran. Zusammen mit meiner ganzen Familie. Wir sind ein richtiges Familienunternehmen. Diese Kirschkreation«, er deutete auf die Tüte in seiner Hand, »war die Idee meiner Tochter Mabel. Die Kleine hat ein Händchen fürs Geschäft. Auch meine älteste Tochter Celia ist ein Segen für die Firma. Leider haben beide Mädchen Vollpfosten geheiratet, aber man kann nicht alles haben, nicht wahr? Und aus den Schwiegersöhnen muss man eben das Beste machen.«

»Die beiden Herren haben wohl kein Interesse an Lakritze«, mutmaßte Colin.

»Doch, das haben sie schon, aber eben keine Ahnung. Und keinen Geschmack«, stellte Ted fest. »Und Sie, haben Sie Familie, Colin?«

Colin dachte daran zurück, wie Lucy sich schnell und wortkarg von ihm auf dem Flughafen Heathrow verabschiedet hatte und, ohne sich noch einmal umzublicken, in der Menschenmenge verschwunden war. Es gab keinen Zweifel daran, dass sie ihm immer noch grollte, weil er diese Reise ohne sie antrat. Das zarte Verzeihen, dass sich bei Louies Begräbnis angekündigt hatte, war rasch wieder verkümmert.

»Nein. Ich habe keine Familie. Es hat sich nicht ergeben.«

»Oh, das tut mir leid. Umso wichtiger ist für mich die Information, dass ich jede Dame, die ich in Ihr Tanzstudio führe, behalten darf. Ich nehme Sie beim Wort.«

»Das dürfen Sie ruhig«, versicherte Colin.

»Ich bin schon seit Jahren Witwer. Eine nette, weibliche Reisebekanntschaft wäre ganz in meinem Sinne. Allein sein ist auf Dauer langweilig und mühsam. Meinen Sie, dass viele alleinstehende Frauen auf einer Kreuzfahrt anzutreffen sind? Meine Tochter Celia hat das behauptet.«

»Ich kann dazu leider gar nichts sagen. Wir werden es erleben, nicht wahr?«

Ted lachte wieder dröhnend los und rief: »Sie sind ein Schlawiner, Colin!« Irgendwo hinter ihnen im Flugzeug erklang ein ärgerliches Schnauben. Colin sah sich um, konnte das Geräusch aber keinem Mitreisenden zuordnen. Die meisten schienen in eine Lektüre vertieft oder gaben vor zu schlafen. In diesem Moment hielt Ted Colin erneut die Bonbontüte unter die Nase.

»Wollen Sie noch eins?«

Colin wollte. Der Flug würde noch lange dauern. Er würde ihn sich versüßen, insoweit das möglich war. Bereitwillig griff er in die Tüte, die Ted ihm hinhielt, und zog ein weiteres rot-schwarz gestreiftes Bonbon hervor. Dabei fiel sein Blick noch einmal auf den Ring an der Hand des Fabrikanten. Colin stutzte. Das Bonbon in seiner Hand und der Stein in dem auffälligen Goldring hatten die gleiche dreieckige Form. Auch waren beide schwarz, doch den Stein im Ring durchzogen goldene Spiralen und keine roten Streifen wie im Falle seines Bonbons. Ted, der seinen Blick bemerkt hatte, hielt ihm stolz seine Rechte hin.

»Den habe ich mir zum zwanzigjährigen Firmenjubiläum anfertigen lassen. Der Stein ist natürlich aus Glas. Doch er symbolisiert in Form und Farbe das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin.«

»Ein Lakritzmagnat?«, erwiderte Colin und brachte Ted damit erneut zum Lachen.

»Ich mag Ihren Humor, Colin, wirklich. Wir beide werden sicher viel Spaß auf diesem Luxusdampfer haben. Wenn Sie erlauben, bringe ich gleich zwei Damen mit in die Tanzstunde, dann kann ich großzügig sein und Ihnen eine dalassen.«

Colin stimmte höflich in Teds Lachen ein und glaubte, erneut ein verächtliches Schnauben aus einer der hinteren Sitzreihen des Flugzeugs zu hören. Vermutlich ärgerte sich eine wohlerzogene Dame leidenschaftlich über Teds aufdringlich lautes Lachen. Colin wollte versuchen, das Thema zu wechseln und in eine weniger erheiternde Richtung zu lenken, bevor sich das Schnauben zu offen ausgesprochener Empörung auswuchs.

»Und Sie leben und arbeiten in Schottland, Ted? Erzählen Sie mir von Ihrer Heimat.«

»Nichts lieber als das. Howgrove an der Which. Das ist der Name meines Heimatortes. Die Which ist ein Rinnsal, das dem Ort viele Brücken beschert. Wie eine Lebensader zieht sich der Fluss durch den Ort. Auch durch mein Grundstück. Doch eigentlich braucht niemand dieses Flüsschen. Gibt ein paar Forellen darin, aber glauben Sie mir, meine Lakritze ist besser.«

Ted plapperte munter vor sich hin und sprach von neun Aussichten, Bonbons, seinem wundervollen Haus und Bonbons. Colin spürte, wie ihm die Augen zufielen. Er wehrte sich nicht.

Prosecco

»Guckst du da! Da ist Mermaid!«

Colins Blick folgte Adils ausgestrecktem Zeigefinger und er atmete vor Erleichterung auf. Der junge Pakistani, dessen Taxi im Inneren ausgestattet war wie eine Zweimanndisco, kutschierte ihn seit einer gefühlten Ewigkeit durch die Hafenanlagen von Brooklyn. Colin war irrigerweise davon ausgegangen, dass sich ein großes Kreuzfahrtschiff wie die Mermaid in einem Hafen nur schwer übersehen ließ, doch Ozeanriesen gab es viele, und einer verdeckte die Sicht auf den nächsten. Zudem hatten die unterschiedlichen Terminals Colin verwirrt, weswegen er sich ganz auf Adil verlassen hatte. Und jetzt bestätigte sich, dass dies eine gute Entscheidung gewesen war. Steil ragte der Bug der Mermaid vor ihm auf. Hätte das Schiff seinen Schriftzug nicht in leuchtendem Blau zur Schau getragen, Colin hätte es im ersten Anlauf nicht einmal als solches erkannt. Die Mermaid war über dem schnittigen Bug auffallend breit und weit weniger elegant, als ihr Name vermuten ließ. Sie war auch erschreckend hoch und beides zusammen ließ sie wie ein weißer Klotz erscheinen. Ein gewaltiger Klotz, der so gar nicht aussah wie etwas, das schwimmen konnte. Colin unternahm einen halbherzigen Versuch, die Balkone zu zählen, ließ es aber wieder bleiben. Es waren ihm zu viele. Er vermutete, dass, hätte man die Mermaid mit voller Wucht in den Sandstrand der französischen Mittelmeerküste gerammt, niemand sie von einem gewöhnlichen Hotel hätte unterscheiden können.

»Da drüben ist Gangway! Aber erst durch Terminal. Einchecken«, rief Adil in diesem Moment.

Colin fragte sich, ob das Weglassen der Artikel eine Art Markenzeichen von Adil war, dann warf er einen Blick auf das Taxameter. Er überlegte kurz, ob er für den Preis auch ein Auto hätte kaufen können, addierte in Gedanken aber trotzdem ein sattes Trinkgeld dazu. Der sympathische Adil und sein Taxi waren ein großer Glücksgriff gewesen, nachdem er das Flugzeug als frischgebackener Lakritz-Fachmann verlassen hatte. Colin hatte an Teds Seite so viele Bonbons verspeist, dass er auf das eher fade Essen der Fluggesellschaft locker hatte verzichten können.

»Nimmst du Helm mit. Nicht vergessen«, rief Adil und deutete auf die Rückbank, wo eine Art Wikingerhelm von christbaumkugelroter Farbe lag, gekrönt von zwei blinkenden Elchschaufeln.

Dieses ungewöhnliche Fundstück verdankte Colin ebenfalls Adil. Auf Colins schüchterne Frage hin, wo man denn in New York ein wenig Weihnachtsschnickschnack erwerben könne, hatte Adil ihn schnurstracks in das Kuriositätengeschäft seines Onkels gefahren. Dort hatte Colin weder Elfenohren noch Rentiergeweihe für Norma entdecken können. Aber da er New York nicht mit leeren Händen verlassen wollte, hatte er sich für diese Monstrosität entschieden, an der Norma sicher viel Freude haben würde. Vorausgesetzt, sie würde es nicht in Jaspers Krippenspiel zum Einsatz bringen.

Als das Taxi hielt und Adil Colins Gepäck ausgeladen hatte, verabschiedeten sie sich voneinander wie alte Freunde. Kurz darauf verschwand Adils rollende Disco zwischen anderen Taxis, die den Hafen abfuhren, und Colin wandte sich dem Terminalgebäude zu. Er wappnete sich für das Procedere des Check-in und hoffte inständig, dass man ihn, als vorübergehendes Crewmitglied, schnell durchwinken würde.

Tatsächlich fand er sich schneller als vermutet vor der Gangway des Schiffes wieder. Um ihn herum herrschte reges Treiben. Unmengen an Gepäck und Nützlichem, vom Klopapier bis zur Ananas, wurden verladen. Colin stand mittendrin und ließ die imposante Mermaid auf sich wirken. Und er versuchte, das Gefühl der Enttäuschung zu unterdrücken, weil ihr Anblick so wenig von Freiheit und Abenteuerlust ausstrahlte. Sie war nur ein schwimmender Hotelkomplex, auf dessen Vergnügungsmeile er für acht Tage Dienst tun würde. Vermutlich würde es nur Stunden dauern, bis er vergessen haben würde, dass er sich überhaupt auf einem Schiff befand.

Den Elchhelm in der einen und sein Handgepäck in der anderen Hand, trat Colin auf die Gangway zu, an deren Geländer ein junger Mann in Arbeitskleidung und gelber Warnweste gerade ein Banner mit dem Schriftzug des Schiffsnamens befestigte.

Statt einer Leiter glich die Gangway mehr einer Rampe mit Sicherheitsschwellen statt Stufen. Colin hatte kaum den ersten Fuß auf das Blech gesetzt, als er auch schon die volle Aufmerksamkeit des jungen Mannes hatte. Sein Haar war lackschwarz, seine Haut dunkel wie die Adils. Und auch er verzichtete großzügig auf Artikel.

»Eingang nicht fertig. Bitte warten.«

»Ich bin kein Gast. Ich komme, um hier auf dem Schiff zu arbeiten. Es ist mir eigentlich egal, ob Sie den roten Teppich schon ausgerollt haben. Und ich wäre gern auf meinem Posten, bevor die neuen Passagiere die Gangway stürmen.«

Colin war sich nicht sicher, ob der Mann jedes seiner Worte verstehen konnte, aber die Kernaussage seiner Botschaft schien angekommen zu sein. Der Mann nickte eifrig und winkte ihn vorbei. Vorsichtig erkundeten Colins Füße den ungewohnten Untergrund. Und jetzt kam es doch über ihn: das Gefühl von Aufbruch. Das Gefühl von Freiheit und Abenteuerlust. Was der Anblick der Mermaid