Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ex-Hauptkommissar Niklas De Jong

- Sprache: Deutsch

Können böse Gedanken töten? An einem münsterländischen Elite-Kolleg gibt eine Reihe von Selbstmorden Rätsel auf: Ein gewisser Armin Waldemar behauptet, die Taten mithilfe dunkler Energie herbeigeführt zu haben. Was bezweckt der undurchsichtige Waldemar, der sich der sogenannten Parakosmologie verschrieben hat, mit seinem absurden Geständnis? Will er die Werbetrommel für sein seltsames Institut rühren, das er in Amelsbüren leitet? Als sich ein weiterer Suizid ereignet, macht sich Ex-Kommissar Niklas de Jong gemeinsam mit seinem ehemaligen Kollegen Achim Bühlow daran, die Wahrheit herauszufinden. Dabei hat der Privatermittler eigentlich alle Hände voll zu tun: Sein aktueller Klient, der Schönling Ulf Meckelbeck, baggert ausgerechnet Giulia an, seine Verflossene, und als wäre das alles noch nicht genug, meldet sich sein hochbegabter Bruder Janwillem und bittet de Jong um Mithilfe in einem Kidnapping-Fall, den er vergeigt hat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bisher vom Autor bei KBV erschienen:

Der Tod fährt Rad

Das Wunder von Hiltrup

Das Mordkreuz von Tilbeck

Der Glöckner von St. Lamberti

Kopflos am Aasee

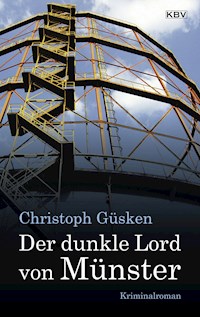

Christoph Güsken wuchs in Mönchengladbach auf, studierte in Bonn und Münster und war Buchhändler in Köln. Er verfasste Texte im Geist der legendären Monty Pythons, u. a. für die »Springmaus«. Seit 1995 lebt er als freier Autor in Münster, schrieb zahlreiche Krimis, einige wenig ernste Romane und Hörspiele. Der dunkle Lord von Münster ist der sechste Kriminalroman um den schrägen Ex-Hauptkommissar de Jong, der bei seiner Suche nach dem Sinn des Ganzen ständig über die schlimmsten Verbrechen stolpert. www.christoph-güsken.de

Christoph Güsken

Der dunkle Lord von Münster

Originalausgabe© 2021 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheimwww.kbv-verlag.deE-Mail: [email protected]: 0 65 93 - 998 96-0Fax: 0 65 93 - 998 96-20Umschlaggestaltung: Ralf Krampunter Verwendung © Guido Gerding, MünsterLektorat: Volker Maria Neumann, KölnPrint-ISBN 978-3-95441-580-9E-Book-ISBN 978-3-95441-592-2

»Mord ist der Wollust nah wie Rauch dem Feuer.«

William Shakespeare, Perikles I.

»Albernes Zauberstabgefuchtel undkindische Hexereien wird es hier nicht geben.Aber dennoch, die wenigen Auserwählten untereuch, die die entsprechende Veranlagung besitzen,lehre ich in diesem Kurs, wie man den Kopf verhextund die Sinne auf eine Reise schickt,Glanz und Ansehen brodelnd zusammenbraut,wie man Ruhm auf Flaschen zieht,und sogar, wie man den Tod verkorkt.«

Severus Snape in: Harry Potter

Inhalt

Prolog

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

Prolog

Die ganze Anlage wurde 2005 stillgelegt. Licht aus und das war’s.«

Michi Starnberg sah sich um. Der kleine Mann, der ihm gerade mal bis zur Schulter reichte, war bis jetzt keinen Moment von seiner Seite gewichen. Nisch oder Nitsch. Oder so ähnlich. Ein hobbitgroßer Mensch in einem fleckigen, grünen Parka. Er war von irgendeinem Denkmalverein. Stand neben Starnberg und starrte irgendwie erwartungsvoll zu ihm herauf.

»Dat da unten«, erklärte er, beugte sich über das Stahlgeländer und deutete in die Tiefe, »ist ein dreihübiger Teleskopgasbehälter, übrigens nicht ummantelt. Fasst mal locker 30.000 Kubikmeter. Im Fachjargon heißt der Glocke.«

Auf Informationen, um die er nicht gebeten hatte, konnte Michi Starnberg gut verzichten. Überhaupt hatte der Tag schon mehr als genug Ärgerlichkeiten gebracht: Erst war der Flieger viel zu spät gewesen und hatte dann trotzdem mindestens drei Warterunden um den FMO gedreht, dann hatte das Taxi ewig im Stau gestanden, und während all dem war die Sonne, die anfangs noch für eine halbwegs annehmbare Atmosphäre gesorgt hatte, hinter Regenwolken verschwunden. Und nun das hier: ein altersschwaches Gerüst, endlose Treppenstufen, die hinauf ins Nichts führten, dazu der auf der ganzen Welt berüchtigte westfälische Nieselregen.

»Wat glaubense, wie hoch wir jetzt sin: zweiundfuffzig Meter über dem Erdboden!«

»Na und?«, gab sich Starnberg demonstrativ unbeeindruckt, um den Kleinen zu ärgern. »Stellen Sie sich mal vor, bei uns haben wir Berge, die sind viel höher.« Damit sorgte er wenigstens einen Moment für Stille.

Starnberg dachte voller Sehnsucht an sein gemütliches Büro in Schwabing, an seinen kostbaren Schreibtisch aus Tropenholz und die Tasse mit dem überirdischen Latte Macchiato. Alles hätte er jetzt dafür gegeben.

»Und warum kaufense dat dann?«, kam es von Nitsch. »Ich meine, wennse genug hohe Berge haben, dann …«

»Für unseren Dreh brauchen wir genau so ein Ensemble.« Starnbergs fahrige Geste umfasste das gesamte Gasometer. »Eine Industrie-Ruine. Baufällig und verlassen.«

»Für Ihren Film?«

»Schauen Sie, mein Guter, das ist kein Film, sondern ein Clip.« Starnberg hatte sich schon auf den Rückweg gemacht, stand jetzt zwei Treppenstufen tiefer als der Wicht und klang trotzdem von oben herab. »Die MSM-Advertising-Productions sucht hippe Locations, um die Produkte ihrer Kunden in angemessener und moderner Form zu präsentieren.« Er stieg weiter hinunter, Nitsch blieb noch oben stehen.

»MSM«, sagte er, nachdem er anscheinend eine Weile über das Gesagte gegrübelt hatte. »Wat bedeutet dat überhaupt?«

»Mir san mir. Das ist Bayerisch.«

»Gut, aber wennse nur drehen, brauchense dat hier doch nich extra zu kaufen.«

»So denken die meisten. Aber wir sind wir, verstehst du? Was du hast, kriegt dein Konkurrent nicht. Ob du es selbst gebrauchen kannst, interessiert erst mal keinen. So geht die Siegerstraße.«

»Klar«, sagte der Zwerg. Jetzt stapfte er doch wieder hinter ihm her. »Beim Fußball macht ihr dat ja auch so, oder?«

Starnberg ging nicht darauf ein. »Da könnt ihr schon froh sein«, sagte er. »So eine Anlage rostet vor sich hin, und eines Tages kannst du die nicht mal mehr verschenken.«

»Och, sagense dat nich. Sogar der Russe war interessiert.«

»Der Russe?« Starnberg blieb stehen. »Welcher denn?«

»Ich meine die. Die Russen.«

»Die waren interessiert an dem Teil hier?«

Der Wicht senkte seine Stimme. »Ich sage nur: Gazprom. Die wollten dat alles aufkaufen. Aber dann wurde nichts draus. Wennse meine Meinung wissen wollen …«

Auf die konnte Starnberg aber gut verzichten.

»… in Wirklichkeit hatten die vor, dat hier zu einem Raketensilo umzubauen. Interkontinental, verstehense? Wegen der geostrategischen Lage.«

Geostrategische Lage. Starnberg schüttelte amüsiert den Kopf. Hier war man fast sechshundert Kilometer von der Bayerischen Grenze entfernt, und der Kerl faselte etwas von einer geostrategischen Lage. »Also wir im Freistaat …«, begann er, beendete den Satz aber nicht, weil er vergessen hatte, was er sagen wollte; aber auch, weil er beim Hinuntersteigen auf einer Stufe ausglitt.

»Sehense«, sagte der Zwerg, der in einem blitzschnellen Reflex Starnbergs Arm gepackt hatte. »Passense am besten immer schön auf, wose hintreten. Dat is hier ganz schön hoch. Und bei Regen eben auch rutschig.«

Der Kerl hatte doch keine Ahnung. Wenn irgendwo in dieser Republik etwas hoch war, dann ja wohl in Bayern. Und wenn einer von steilen Steigungen, die auch schon mal rutschig waren, etwas verstand, dann doch die Bayern. Der kleine Mann nervte.

»Haben Sie nicht längst Feierabend?«, fragte Starnberg.

»Feierabend gibt’s nich.« Schulterzucken. »Dat is alles ehrenamtlich.«

Eine Treppe hinunter, zwei Treppen, drei. Dann standen sie auf dem mittleren Umlauf. Der Blick auf die Stadt hätte umwerfend sein können, wäre der Himmel nicht so regenverhangen gewesen. Ein tristes Panorama.

»Dafür spukt’s hier«, sagte der Kleine, der ihm gefolgt war, und warf ihm einen wichtigtuerischen Blick zu.

»Ach nein.« In gespieltem Schrecken riss Michi Starnberg die Augen auf. »Das ist jetzt nicht Ihr Ernst!«

Aber der andere war immun gegen die offensichtliche Ironie. »Ich sag nur eins: Woltering.«

Wenn es doch so wäre, bat Starnberg im Stillen, dass diese Quasseltasche wirklich nur eins sagen würde!

»Rudi Woltering. Der war hier nämlich für den technischen Ablauf zuständig. In der Zeit, als der Laden noch in Betrieb war. Er machte hier regelmäßig seine Runde. Und eines Tages, ja, da ist er abgestürzt. Ohne Quatsch.«

»Tragisch.«

»Ja. Aber dat Ding is: Seine Runde macht er immer noch. Sagt man jedenfalls. Dann steht er plötzlich da oben.« In Nitschs Tasche klingelte ein Handy, er zog es hervor und warf einen langen Blick auf das Display. »Also, ich muss dann leider weg«, sagte er und steckte sein Mobiltelefon wieder ein.

»Ach was! Dann haben wir jetzt doch Feierabend?«

»Tja, da steckse nicht drin, Chef.« Nitsch drückte sich an ihm vorbei und machte sich an den Abstieg.

Endlich bin ich den Kerl los, freute sich Starnberg und sah dem anderen dabei zu, wie er die Stahlstufen auf gekonnte, geradezu leichtfüßige Weise hinuntertippelte.

»Und passense auf, wennse hier runtersteigen«, riet er, als er sich noch mal umdrehte. »Dat is nämlich ganz schön tief, wie gesagt.«

Ja, was denn jetzt?, wollte Starnberg ihm nachrufen. Ist es hoch oder tief? Aber Nitsch war schon so gut wie unten.

Inzwischen wurde es dunkel. Der Autoverkehr, der direkt unter ihm auf der Umgehungsstraße vorbeiströmte, teilte sich in ein weißes und ein rotes Lichterband. Der Abend kehrte heim. Und dann, wer hätte das gedacht, kam die tief stehende Sonne doch noch einmal zurück. Sie ergatterte eine Wolkenlücke und überflutete den Tag, der schon dabei war, schlafen zu gehen, mit unwirklichem, fast unheimlichem Licht. Starnberg blickte sich um: auf Straßen im Berufsverkehr, über ein langweiliges, künstlich angelegtes Gewerbegebiet und den Dortmund-Ems-Kanal, der sich als dunkles, schimmerndes Band vorbeischlängelte und auf dem zwei Schleppkähne südwärts schipperten. Linker Hand ragte der Fernsehturm in den grauen Himmel, mit seiner langen Spitze sah er aus wie eine Betonskulptur, die einen Zahnstocher im Maßstab 1:10.000 darstellte.

Starnberg nahm einen tiefen Atemzug. Zugegeben, das konnte man schon fast ein abendliches Idyll nennen. Aber natürlich nur ein westfälisches Idyll und nicht annähernd zu vergleichen mit der Abendstimmung an der Isar, von einem Tisch bei Luigi aus genossen, seiner Lieblingstrattoria.

Erneut einsetzender Regen bereitete der romantischen Abendstimmung ein schmuckloses Ende.

Starnberg hatte aber auch genug gesehen und stieg von der zweiten auf die erste Ebene hinab. Abendessen war keine schlechte Idee. Irgendwo in diesem Bauernkaff würde es sicher etwas Italienisches geben, um eine zünftige Brotzeit zu halten. Er nahm eine dieser rutschigen Treppenstufen, dann sogar zwei gleichzeitig. Schließlich blieb er unvermittelt stehen. Blinzelte in den Regen.

Da oben stand jemand. Eine Gestalt. Oder täuschte er sich? Seltsam. Der Wicht konnte es nicht sein – erstens hatte der sich ja längst nach Hause verdrückt, zweitens war der Kerl da drüben viel größer. Dazu noch spindeldürr. Unbeweglich stand er da auf dem kreisrunden Gerüst und schien zu Starnberg herüberzustarren. So richtig konnte man ihn gar nicht erkennen, bei dem schlechten Licht und dem inzwischen strömenden Regen. Wo kam der Kerl nur plötzlich her?

»Hallo!«, rief Starnberg.

Der Mann reagierte nicht. Offenbar nahm er Michi Starnberg überhaupt nicht zur Kenntnis.

Starnberg schätzte es überhaupt nicht, nicht zur Kenntnis genommen zu werden. »Hallo, Sie da!«, rief er etwas lauter. »Herr Woltering?«

Der Mann hob den Arm. Und im selben Moment – nein, den Bruchteil einer Sekunde später – rutschte Starnberg auf der regennassen Stufe aus. Sein unwillkürlicher Griff nach dem Geländer ging ins Leere. Und er fiel …

1. Kapitel

(vier Jahre früher)

Geht es hier in die Bibliothek?«

Sofort wird er misstrauisch. Obwohl sie eigentlich nicht aufdringlich wirkt. Aber das könnte ein Trick sein. Er hat das schon erlebt: Viele sind überaus aufdringlich und schaffen es, das gut zu verbergen, indem sie einem das Gefühl geben, sie wären es kein bisschen. So wie diese Frau. Sie kommt hereinspaziert, ohne aufdringlich zu sein, als wäre sie hier zu Hause. Sie ist hübsch und jung und glaubt, ihn mühelos um den Finger wickeln zu können. Und höchstwahrscheinlich liegt sie damit goldrichtig. Er ist ein alter Knacker und bekommt so gut wie nie Besuch von jungen Frauen, geschweige denn solchen, die so gut riechen wie sie.

Gegen die habe ich keine Chance, denkt er und sagt: »Nein, da geht es ins Badezimmer. Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass ich eine Bibliothek habe?«

Sie wendet sich zu ihm um, fixiert ihn mit ihren schönen, unschuldigen Augen. »Sie sind Professor für Ökonomie«, sagt sie, und ein Anflug von Bewunderung schwingt in ihrer Stimme mit. Falsche Bewunderung. »Lehrer am renommierten Hülsbrock-Kolleg. Als solcher hat man eine Bibliothek.«

»Das ist lange her.« Er schüttelt den Kopf. »Ein abgeschlossenes Kapitel. Aus und vorbei.«

»Trotzdem. Sie gelten als Koryphäe.«

Dieses Wort konnte er noch nie leiden. Es klingt nach einem vor Millionen Jahren ausgestorbenen Schalentier. »Und wenn schon. Sagen Sie mir doch endlich, was ich für Sie tun kann.«

»Bieten Sie mir etwas zu trinken an?«

Das irritiert ihn. Normalerweise hätte er das sagen müssen. Natürlich in der Ich-Form. »Also gut. Ich hätte Orangensaft da.«

»Orangensaft klingt perfekt.«

Er geht in die Küche, nimmt die Flasche Saft aus dem Kühlschrank und gießt zwei Gläser halbvoll. »Also gut«, sagt er und kehrt in den Flur zurück. »Da drüben die Tür, da geht’s zu den Büchern.«

Vielleicht ist er ja zu misstrauisch. Sie hat etwas von Presse gesagt, das hört er nicht gerne. Die Presse ist damals über ihn hergefallen. Jaulend und geifernd wie eine ausgehungerte, sensationsgeile Wolfsmeute ist sie auf ihn losgegangen. »Mit Journalisten habe ich nicht die besten Erfahrungen gemacht«, gibt er zu bedenken.

Sie zuckt mit den Schultern, als spielte das in diesem Fall keine Rolle. »Bestimmt«, sagt sie. »Aber deswegen bin ich nicht hier.«

»Weshalb dann?«

Sie sitzen in der Bibliothek und nippen am Orangensaft. Es riecht muffig und staubig, nach alten Büchern, die nicht mehr gelesen werden. Und nach noch etwas anderem. Er muss daran denken, demnächst wieder Mausefallen aufzustellen.

»Ich habe Sie aufgesucht«, sagt die junge Frau, »weil Sie weltweit als einer der wenigen Experten für dunkle Künste gelten.«

Ihm entfährt ein schnaufendes Lachen. »Jetzt hören Sie aber auf. Sie sind erwachsen und lesen keine Kinderbücher mehr, oder?«

»Das ist mein voller Ernst.«

»Sicher ist es das.«

Die Frau – er hat ihren Namen vergessen – wirkt kein bisschen entmutigt, nicht einmal verunsichert. Seelenruhig fährt sie fort: »Natürlich müssen Sie das sagen. Dass es so etwas nicht gibt. Damit habe ich gerechnet.«

»Ich muss das sagen?«

»Ja. Nach der Sache damals. Die hat Sie Ihren Ruf gekostet, stimmt‘s?«

Er schüttelt den Kopf. »Die dunklen Künste haben mich meinen Ruf gekostet? Das ist absurd.«

»Also gut, dann nennen wir es nicht so. Sagen wir, Gegenstand Ihres Unterrichts waren Dinge, die man eigentlich nicht tut. Die aber dennoch viele tun, weil sie damit Erfolg haben. Und weil sie unbedingt Erfolg haben müssen.«

»Präventive Notwehr«, sagt er, obwohl er eigentlich nicht antworten wollte. »Dazu gab es eine interessante Veröffentlichung …« Er erhebt sich, tappt durch den Raum zu einem der hinteren Bücherregale. Streicht mit dem Finger über Buchrücken. »Darunter ist Folgendes zu verstehen: Nehmen wir mal an, Sie sind ein ehrbarer Mensch mit untadeligem Ruf. Wie geschieht es dann, dass sie keine andere Wahl – oder lassen Sie es mich zuspitzen – geradezu die moralische Pflicht haben könnten, Ihren Nächsten zu töten?«

»Ja, wie denn?«, fragt die Frau. Wenigstens ihre Neugier ist echt.

Er hat nicht gefunden, was er sucht, und kehrt zu seinem Sessel zurück. Nimmt einen Schluck Saft. Eigentlich mag er keinen O-Saft. Der hat immer diesen bitteren Nachgeschmack. »Sie lehnen es mit Recht ab«, erklärt er in dozierendem Tonfall, »Landminen herzustellen und zu vertreiben. Aber Sie tun es trotzdem, und warum? Weil es sonst ein anderer tut, nicht wahr?«

»Halten Sie das etwa für eine moralische Rechtfertigung?«

»Keineswegs«, sagt er und gähnt auf eine abfällige Weise. »Wer braucht so etwas, wenn der Erfolg ihm recht gibt? Aber lassen wir das. All das Gerede von dunklen Künsten ist ein trivialer Mythos, nichts weiter. Ein Knochen, der geifernden Pressemeute hingeworfen.«

»Wissen Sie, was mich fasziniert?« Sie beugt sich vor, und sein Blick fällt wie von selbst in ihr Dekolletee. »Mythen. Vor allem ihr wahrer Kern. Den haben sie nämlich fast immer. Sagt Ihnen eventuell der Name Nolte etwas? Oliver Nolte?«

»Aufgeblasener Wichtigtuer. Eine Schmeißfliege.«

»Er ist investigativer Journalist.«

»Sag ich doch.«

»Er hat damals alles ans Licht gezerrt.«

»Ans Licht gezerrt. Die dunklen Künste will er ans Licht gezerrt haben?«

»Genau.«

»Ans Licht gezerrt. Das hört sich so an, junge Dame, als hätte ich etwas zu verbergen gehabt.«

»Hatten Sie denn nicht?«

»Nicht das Geringste. Sehen Sie sich doch um: Alles ist da. Hier in diesem Raum. Keine finsteren Geheimnisse, die unter den Teppich gekehrt wurden, der Öffentlichkeit vorenthalten, wie ihr es gern hättet. Die Ermittlungen wurden eingestellt, aber das war euch egal. Ihr habt einfach weiter irgendwas behauptet.«

»Wie beruhigend.«

Dieser Orangensaft hat einen wirklich bitteren Nachgeschmack. »Es ist spät«, sagt er und gähnt noch einmal, dieses Mal ausgiebig. Na ja, so spät auch wieder nicht.

Es dauert eine ganze Weile, bis er ihre Stimme wieder hört. »Darf ich Ihnen noch etwas zu trinken anbieten?«

Jetzt war es in der Ich-Form, aber es ist immer noch falsch. Er hätte das sagen müssen, nicht sie. »Was? Wieso?« Er schreckt hoch und merkt, dass er eingenickt war. »Wo stecken Sie denn?« Er kann die Frau nicht sehen.

Aber sie ist noch da. »Kein Problem«, kommt ihre Stimme von irgendwo im Raum. »Warum machen Sie nicht ein kleines Nickerchen? Ich sehe mich hier in der Zwischenzeit ein wenig um …«

2. Kapitel

(heute)

Ulf Meckelbeck hatte sich nicht gerade einen guten Tag ausgesucht, um Exhauptkommissar de Jong kennenzulernen. Natürlich konnte er das nicht wissen. Auch nicht, dass sich de Jong momentan geradezu in einer Serie von schlechten Tagen befand, sodass allenfalls eine theoretische Möglichkeit bestand, ihn nicht auf dem falschen Fuß zu erwischen.

Niklas de Jong nannte so eine Serie »Tage des Haderns«. Er war ein erfahrener Haderer und wusste, was er tat. Was nicht bedeutete, dass er grundlos haderte. Sein erster Grund war, dass Giulia, seine immer noch von ihm angebetete Ex, seit fast über einem Monat in dieser Stadt weilte und bis jetzt nicht einmal daran gedacht hatte, sich bei ihm zu melden. Warum das so war, hatte er über die sprichwörtlichen drei Ecken erfahren: Giulia weilte nämlich nicht allein in der Stadt, sondern war liiert mit einem gewissen Alarich, einem Altachtundsiebziger, Politikwissenschaftler, der eine Legislatur für die Grünen im Landtag gesessen hatte und seit Kurzem ein Stadtteilcafé im Südviertel betrieb. Das Sancho Panza. Und deshalb besuchte de Jong derzeit regelmäßig dieses Lokal, weil er hoffte, Giulia über den Weg zu laufen. Nur geschah das nicht. Und vorgestern hatte sich plötzlich Rudi Heinzberg an seinen Tisch gesetzt, jemand, den er nur kannte, weil er genauso wie de Jong praktisch jeden Morgen in dem Laden verbrachte und die Angewohnheit hatte, sich ungefragt an fremde Tische zu setzen. Erzählte ihm, dass Alarich deshalb schlecht drauf sei, weil seine Angebetete sich von ihm getrennt habe. De Jong witterte also zunächst wieder Morgenluft. Nur saß er jetzt den vierten Morgen in Folge hier und arbeitete sich durch etwa dreißig verschiedene Kaffeesorten, obwohl er kein Kaffeetrinker war. Und damit, Giulia hier zu treffen, rechnete er auch nicht mehr. Es war reine Gewohnheit geworden.

Dabei war es ein schöner Morgen, geradezu verheißungsvoll, zukunftsträchtig, so wie die Frühlingssonne den kleinen Raum durchflutete und das Café zu einem gemütlichen Ort machte. Das Sancho Panza war halbkreisförmig, sein Zentrum bildete ein ebenfalls halbkreisförmiger Tresen, in dessen Glasvitrinen sich bunte Torten zum Verzehr anboten. An der Wand pries eine Schiefertafel in smarter Kreideschrift spezielle Tagesangebote an: Heute waren es Bruschetta und original sizilianische Frühstücks-Ravioli. Das Prunkstück des Lokals jedoch und Alarichs ganzer Stolz wartete im hinteren Teil des Cafés: ein Meerwasser-Aquarium von beeindruckender Größe, in dem es ordentlich gurgelte und sprudelte und unzählige grellbunte Fischlein, von handtellergroß bis zu stecknadelklein, in einer Unterwasser-Zauberwelt aus Korallen in friedlicher Koexistenz mit einem riesigen Hummer ihre Bahnen zogen.

Ganz egal, ob der Exkommissar für so etwas einen Blick hatte.

Exkommissar. Das war auch so eine Sache. Zum ersten Mal seit Jahren ertappte er sich dabei, wie er seinen Entschluss bedauerte, den Dienst bei der Kripo quittiert zu haben. Alles voreilig über Bord geworfen zu haben. Zum ersten Mal seit Jahren, das hatte schon etwas zu bedeuten. Zugegeben, es war nie ein Traumjob gewesen. Aber immerhin, man kam mit Leuten zusammen. Konnte andere Leute vorläufig festnehmen. Konnte hin und wieder von der Waffe Gebrauch machen. Man wurde zu Weihnachtsfeiern eingeladen. Nicht dass de Jong das gebraucht hätte. Aber das Leben war eintöniger geworden, seit Giulia den folgenreichen Entschluss gefasst hatte, sich neu zu erfinden. Und dass er unter die Möchtegern-Schriftsteller gegangen war, hatte die Sache auch nicht besser gemacht.

Womit er bei seinem dritten Hader-Thema angelangt war: Schriftstellerei wurde eindeutig überbewertet. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ging es gar nicht darum, richtige Worte zu finden, künstlerische Worte, um das Rätsel des Daseins mit anderen Augen anzusehen und so dazu beizutragen, es zu enthüllen, sondern einzig darum, »sich einen Namen zu machen«, wie sein Agent immer wieder betonte – einen Namen, obwohl man ja längst einen hatte.

De Jong hob die fast leere Tasse mit Cappuccino an den Mund, setzte sie aber unverrichteter Dinge wieder ab. Er haderte lieber und schob dabei das Buch, das neben der Tasse auf dem Tisch lag, ziellos hin und her. Bestsellering for idiots von Stanley di Maggio. Thiemo Ritschek, sein Agent, schwor auf dieses Buch. »Da steht alles drin, was du brauchst. Was du draufhaben musst. Für angehende Autoren ist das die Bibel, glaub mir oder nicht.«

»Also dann lieber nicht«, sagte de Jong.

»An dem Buch kommst du nicht vorbei. Im Grunde sind es nur ein paar Dinge, auf die du achten musst, damit dein Buch durch die Decke geht. Nur wissen die wenigsten davon.«

Was eindeutig die wenigsten wussten, war, dass di Maggio in Wirklichkeit Holger Kerstmann hieß, einen nur mäßig besuchten Literaturzirkel an der VHS Bockum-Hövel leitete und Ritscheks »bester Kumpel« war.

Der Exkommissar winkte der Kellnerin und orderte noch einen Kaffee. Hör auf mit dem Selbstmitleid, dachte er. Warum eigentlich keinen Bestseller schreiben? Vor seinem inneren Auge erschien ein Bild: Giulias zunächst skeptischer, dann immer mehr bewundernder Blick, wenn sie den Fernseher einschaltete und kaum fassen konnte, was sie sah: Niklas de Jong in einer Talkshow, in der er lässig darüber plauderte, wie es früher bei ihm nie geklappt hatte, wie er zwar immer von seinem Können überzeugt, aber dann doch kurz davor gewesen war aufzugeben, und wie dann über Nacht der Erfolg regelrecht über ihn hinweggeschwappt war. Also schlug de Jong den Schinken auf und las:

Dein Buch muss ca. 600 Seiten umfassen. 700 oder 1000 ist auch gut (übertreib es aber nicht, sonst wird eine Saga daraus), nur bloß nicht unter 600. Die solltest du hinbekommen, möglichst auf spannende und nervenkitzelnde Weise. Manche versuchen es, indem sie Hunderte von Kochrezepten einfließen lassen, das bringt ordentlich Seiten, gehört aber als Trend eher in die Sechzigerjahre. Ausführliche Landschaftsbeschreibungen solltest du dir auch verkneifen. Einige lösen das leidige Seitenproblem, indem sie die Handlung ins Mittelalter oder alte Rom verlegen und etliche Seiten mit dem Prunk der Könige, Ritter und Zauberer füllen, dem Charme verschleierter Burgfräuleins oder dem Kampfgetümmel von Caesars Legionen. Keine schlechte Idee, um den geschichtsverliebten Leser dahinschmelzen zu lassen, aber bedenke: Du bist nicht der Einzige, der das Rad erfunden hat. Eine alte Thrillerweisheit besagt: Wo Mittelalter ist, wohnt auch das Gähnen nicht weit. Deshalb hier die Goldene Regel des Thrillers: Nimm einen Serientäter. Der hat den Vorteil, dass er nicht nur einmal mordet. Bedenke, wie viel das wiederverwendbare Space-Shuttle für die Raumfahrt gebracht hat. Früher, noch in den späten Siebzigern, gab sich der Leser mit einer Leiche pro Krimi zufrieden, und die musste nicht mal zerstückelt sein. Heutzutage ist der Serientäter Standard: Man konstruiert keinen großen Spannungsbogen, sondern ein hübsches und tragfähiges Ensemble aus kleinen Bögen, weil man nicht riskieren will, dass alles zusammenkracht. Immer ist der Leser kurz davor einzunicken, da passiert es: schon wieder ein Mord. Und immer so weiter …

Also dann doch lieber Selbstmitleid. Da wusste man wenigstens, woran man war. Man war gewissermaßen sein eigener Herr und musste nicht vor irgendeinem Gott der seichten Unterhaltung knicksen.

Aber mal im Ernst, sagte sich de Jong, Gott der was auch immer – darum geht’s doch gar nicht. Nein, es war nicht er, der das sagte, sondern irgendeine Stimme tief in ihm drin. Ich weiß, worum es geht: um die eigentümliche Düsternis, die dich umgibt wie ein dunkelgrau gefärbter, dickschwadiger Nebel. Der dich einhüllt und einlullt. Diese Düsternis ist schuld daran, dass du deine Tage nicht mehr genießen kannst. Dass du dich nicht aufraffst und sagst: Jetzt reicht’s mir aber. Die schleichende Düsternis laugt dich aus, sie setzt sich in deinen unzähligen Gehirnwindungen fest und sorgt dafür, dass du nicht nur dir selbst, sondern auch deinen Mitmenschen den Spaß am Dasein verdirbst. Die Sache mit Giulia, die Kripo-Vergangenheit, der du nachtrauerst, das unwürdige Geschäft des Thriller-Schreibens – kein Wunder, dass alles zusammenkommt. Ob du’s willst oder nicht, es bringt dich zur Strecke, du wirst sehen.

Hör auf, halt den Mund, verlangte de Jong. Lass mich hier einfach sitzen und nachdenken. Und vor mich hin starren.

Aber dann klopfte jemand auf seinen Tisch, so wie man an eine Tür klopft. Der Exkommissar fuhr herum.

Da stand Ulf Meckelbeck und grinste.

3. Kapitel

Klopf, klopf!«, sagte der Mann, als hielte er es für nötig, die akustische Geste mit einem verbalen Untertitel zu versehen. Aber ganz offensichtlich fand er das cool. Er reichte de Jong die Hand. »Meckelbeck«, stellte er sich vor. »Ulf Meckelbeck. Und Sie sind Herr de Jong.«

»Ich weiß«, sagte de Jong.

Meckelbeck verstand das als Aufforderung, am Tisch Platz zu nehmen. Er war schätzungsweise Anfang dreißig und hatte volles, dunkelbraunes Haar. Ihn insgesamt als sportlichen Typ zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung gewesen; sein offensiv zur Schau getragenes perfektes Aussehen ließ vermuten, dass er den größten Teil seiner Kindheit in einem Hochglanzprospekt für Outdoor-Moden verbracht hatte.

Er schenkte de Jong ein gewinnendes Lächeln. »Sie fragen sich sicher, warum ich Sie hier so überfalle.«

»Allerdings«, gab de Jong zu.

»Ganz einfach: Sie haben einen neuen Klienten.«

»Ich bin aber kein Therapeut oder so was.«

»Ich meine schnüfflermäßig. Als Detektiv.«

De Jong sah sich im Café um. »Es tut mir sehr leid, aber ich sehe hier nirgendwo einen Detektiv.«

Sein Gegenüber verschränkte die Arme vor der Brust. Ein selbstgefälliges Kichern durchlief seinen Oberkörper. »Genau das hat sie mir gesagt.«

»Sie?« Jetzt wurde de Jong hellhörig.

»Dass Sie von so was nichts hören wollen.«

Die Kellnerin brachte zwei Cappuccino. De Jong ignorierte seinen, während Herr Meckelbeck nach der Tasse griff und hineinpustete. »Sie haben ja recht, mein Guter. Da sind Dinge, die ich von Ihnen weiß, aber Sie sind vollkommen ahnungslos, was mich angeht. Und das als Schnüffler.«

»Wer ist sie?«

Meckelbeck atmete ein und wieder aus, als wollte er noch mal von vorn beginnen. »Also, erst mal zu mir: Ich bin beim Fernsehen. Hombre-TV, vielleicht sagt Ihnen das was.«

»Absolut nichts.«

»Ein Kanal speziell für das starke Geschlecht, läuft auf YouTube. Na ja, ich bin so was wie der Chef und für das Wetter zuständig. Azorenhochs und Islandtiefs – Sie wissen schon. Vor langer Zeit hab ich übrigens zwei Semester zusammen mit Ihrem Kollegen Achim Bühlow Steuerrecht studiert.«

»Ich habe keine Kollegen«, sagte de Jong.

Der Mann, der sich Ulf Meckelbeck nannte, nahm einen Schluck Kaffee und räkelte sich auf seinem Stuhl. De Jong meinte sie mit den Händen greifen zu können, diese unangenehme Ausstrahlung jener gut aussehenden Menschen, die sich ihres Gutaussehendseins in jeder Sekunde ihrer gut aussehenden Existenz bewusst sind, eine ungute Mischung aus Eitelkeit, Selbstverliebtheit und Hochnäsigkeit.

»Tja, und Alarich kenne ich auch schon lange«, sagte der Mann. »Über ihn habe ich Giulia kennengelernt. Sie hat mir gesagt, dass sie mal mit einem Bullen zusammen war.« Das Lächeln verwandelte sich in ein unverschämtes Grinsen. »Natürlich hat sie mir dringend abgeraten, Sie zu konsultieren, de Jong. Aber das hat mich in meinem Beschluss natürlich nur bestärkt.« In einer abwehrenden Geste hob Meckelbeck plötzlich beide Hände. »Nicht, dass Sie denken, ich hätte etwas mit ihr gehabt. War nur ein oder zweimal draußen bei den beiden zum Abendessen eingeladen.«

»Wo draußen?«

»Auf dem Bauernhof, den Alarich gekauft hat. Ein Biohof mit echten Hühnern und allen Schikanen. Irgendwo auf dem Land, in der Nähe von Amelsbüren. Aber da ist sie, wie gesagt, inzwischen wieder ausgezogen. Wohin, das dürfen Sie mich nicht fragen.«

»Na gut«, sagte de Jong und zog erneut sein Portemonnaie hervor. »Jedenfalls danke für die Information.«

Er wollte aufstehen, aber Meckelbeck ergriff seinen Arm und hielt ihn zurück. In seiner Geste lag plötzlich eine Ernsthaftigkeit, die auffiel, weil sie überhaupt nicht zum Sunnyboy-Gehabe passte. »Wollen Sie denn nicht wissen, weshalb ich Ihre Hilfe brauche?«

De Jong nahm wieder Platz, nicht zuletzt wegen dieser Ernsthaftigkeit. Aber jetzt war es an ihm, sich zurückzulehnen. »Was an Giulias Erklärung, dass ich von so was nichts wissen will, war Ihnen denn unklar?«

Etwas blitzte in Meckelbecks Augen auf. Etwas Ungutes, das in etwa sagen wollte: Na schön, du hast es nicht anders gewollt. »Giulia hat mir noch etwas erzählt«, sagte Meckelbeck. »Nämlich, dass Sie sich einer brotlosen Kunst verschrieben haben.«

»Davon versteht sie nichts«, sagte de Jong.

»Sie sagte, dass sie sich fragen würde, wie Sie überhaupt über die Runden kämen, de Jong. Und dann ich: Wenn’s weiter nichts ist, ich hätte schon eine Idee, wie wir dem guten Mann unter die Arme greifen könnten.«

Die Vorstellung, dass Meckelbeck ihm unter die Arme griff, war de Jong alles andere als angenehm. Er verschränkte sie demonstrativ vor der Brust und sah zu, wie sein Gegenüber einen Schnaps orderte. Ich mag den Kerl nicht, sagte er sich. Und was ich am wenigsten an ihm mag, ist, dass er im Hinblick auf die Brotlosigkeit sogar recht hat. Sein Blick streifte das Buch auf dem Tisch: Bestsellering for Idiots.

»Also gut«, sagte er widerwillig. »Dann erzählen Sie mal. Nur für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ich interessiert wäre.«

4. Kapitel

Ist Ihnen das Hülsbrock-Kolleg ein Begriff?«

Sie saßen immer noch in dem Café. Meckelbeck hatte irgendwelches Knabberzeug bestellt, das de Jong nicht anrühren wollte. Und jetzt, da es auf dem Tisch stand, griff er dennoch zu.

»Na ja, egal«, sagte der Mann vom Hombre-TV. »Es liegt da draußen, irgendwo zwischen Münster und Havixbeck. Ein Eliteinternat für zukünftige Führungskräfte. Das einzige hier in der Region.« Er grinste. »Na ja, ist wahrscheinlich nicht so Ihr Ding, was?«

De Jong verzog keine Miene.

»Da gab es zwei Selbstmorde. Angebliche Selbstmorde. Der erste heute vor drei Wochen und der zweite exakt zehn Tage später. Ein überaus seltsamer Zufall.« Meckelbeck musterte sein Gegenüber mit einem bedeutungsvollen Blick.

De Jong dachte aber nicht daran, darauf einzugehen. »Und weiter?«, erkundigte er sich und warf sich eine Handvoll Erdnüsse in den Mund.

»Die Kripo hat sich die Sache denkbar leicht gemacht. Ganz besonders Ihr Kollege Bühlow.«

»Ich hab keine Kollegen«, wiederholte de Jong.

»Und wissen Sie auch warum? Nichts gegen Hauptkommissar Bühlow, aber er hatte Urlaub gebucht. Und deshalb wollte er die Sache vom Tisch haben, so sieht’s aus.«

»Aber Sie wollen mir doch nicht erzählen, die Kripo hätte einfach den Hammer fallen lassen und …«

»Nicht fallen gelassen. Sie hat ihn ordentlich zur Seite gelegt. Die Spuren gesichert, ihr Standardprogramm abgezogen, und dann ist sie genau zu dem Schluss gekommen, zu dem sie kommen sollte.«

»Nämlich?«

»Selbstmord. Verursacht durch einen tödlichen Medikamentencocktail.«

»Aber das war gar nicht so?«

»Doch, genau so.«

»Sie wollen sagen, die Kripo hat es sich denkbar leicht gemacht, weil es denkbar leicht war?«

»Zwei Menschen nehmen sich angeblich das Leben, beide werden in der Badewanne aufgefunden. Urban Kleist und Götz Schnelling. Beide sind ehemalige Schüler des Kollegs. Genau wie ich.«

»Verstehe«, sagte de Jong. »Das klingt jetzt so, als befürchteten Sie, dass auch Sie Selbstmord begehen könnten.«

Meckelbeck fand das nicht komisch. »Es sind keine Selbstmorde. Die beiden wurden umgebracht. Dass es wie Selbstmord aussieht, ist doch klar: Der Mörder wollte, dass alle dachten, sie hätten sich selbst das Leben genommen.« Er griff neben sich, beförderte ein Aktenköfferchen auf den Tisch und ließ die Verschlüsse aufklicken. Obenauf lag eine Art Brief, den Meckelbeck entfaltete und zu de Jong hinüberschob. »Sieht das etwa nach Selbstmord aus?«

Ich, ………., ………., (Nachname, Vorname)

erkläre hiermit, in voller Absicht aus dem Leben zu scheiden. Warum? Nun, da gibt es eine Menge Gründe. Und seien wir ehrlich, wir alle leben doch nur deshalb in den Tag hinein, weil wir diese Gründe nicht wahrhaben wollen. Wir lügen uns in die Taschen, aber ich sage: nicht mit mir. Mir reicht’s. Ich nehme jetzt ein Bad.

......................................

(Datum, Unterschrift)

Bitte dieses Dokument ausfüllen und gut sichtbar am Tatort hinterlassen.

»Ein Abschiedsbrief«, sagte de Jong und nickte. »Nur für den Fall, dass Sie die Absicht haben sollten, Selbstmord zu begehen.«

»Der ist nicht von mir. Ich habe ihn bekommen.«

»Mit der Post?«

»Unfrankiert. Er wurde eingeworfen.«

»Was sagt die Kripo dazu?«

Achselzucken. »Sie hält es für einen schlechten Scherz.«

»Verstehe«, sagte de Jong. »Kein Scherz, über den Sie lachen können.«

»Der gute Joachim macht sich die Sache ein bisschen leicht.«

»Der gute Joachim?«, fragte de Jong.

»Bühlow. Mein ehemaliger Kommilitone.« Meckelbeck zuckte mit den Schultern. »Na ja, wir sind beide nicht beim Steuerrecht geblieben, was?«

Eine Weile knurpsten beide schweigend, bis de Jong erneut nickte. »Und ich soll rausfinden, wer Ihnen diesen skurrilen Brief zugesteckt hat?«

»Genau.« Ulf Meckelbeck wandte sich wieder dem Aktenkoffer zu und zog einen bunten Flyer heraus. Er legte ihn vor de Jong auf der Tischplatte ab. »Passen Sie auf: Das Hülsbrock-Kolleg feiert in diesem Jahr sein vierzigjähriges Bestehen und bietet in diesem Zusammenhang eine Vielzahl besonderer Veranstaltungen an – Fortbildungen, Vorträge und Wochenendseminare. Ich wurde auch eingeladen, eine zu übernehmen, habe aber abgelehnt. Aus den geschilderten Gründen. Also, ich dachte mir Folgendes: Sie könnten an meiner Stelle an einem Fortbildungswochenende teilnehmen. Hier«, er deutete auf die Titelzeile des Flyers, Gewinnerstrategien. »Ich habe schon für Sie gebucht.«

»Wie aufmerksam«, sagte de Jong.

»Es ist ein Seminar für Führungskräfte, also würden Sie sich als Führungskraft präsentieren.«

Träum weiter, dachte de Jong. Wenn du glaubst, ich werde für die paar Kröten den Tanzaffen geben …

»In welchem Unternehmen, ganz egal, Ihnen fällt schon was ein. Und dann finden Sie heraus, ob die beiden Toten auch so einen Brief erhalten haben, wovon ich ausgehe. Sie hören sich um, ermitteln schnell und effektiv. Ich muss wissen, wer hinter diesen sogenannten Selbstmorden steckt.«

De Jong zögerte. Der schöne Mann schenkte ihm ein gewinnendes Lächeln, dieses war aber einige Grade kühler als das erste gewinnende Lächeln. »Es wird sich für Sie sicher lohnen.« Meckelbecks Hand schob den Flyer noch etwas weiter in de Jongs Richtung. »Hombre-TV ist eine Goldgrube. Jede Woche haben wir ein paar tausend Klicks mehr. Und mittlerweile sind wir ein Team von sechs Mitarbeitern.«

»Sehr beeindruckend«, lobte de Jong.

»Also was ist: Haben wir einen Deal? Ich verspreche Ihnen, das Honorar wird satt ausfallen, jedenfalls für Ihre Verhältnisse.«

Das mit den Verhältnissen nahm de Jong ihm übel. Er griff nach dem Flyer und faltete ihn auf. Drei Scheine fielen heraus. Große Scheine, wie de Jong zur Kenntnis nahm. Scheine dieser Größe bekam er selten zu Gesicht.

Der Schönling wartete. »Na, was ist? Machen Sie was aus sich, de Jong. Vergolden Sie Ihr Talent. Kommen Sie zu uns auf die Siegerstraße.«

* * *

Eigentlich war de Jong fest entschlossen gewesen, seinen potenziellen Klienten darauf hinzuweisen, dass er, wenn er überhaupt privatdetektivisch tätig wurde, ausschließlich für sympathische Menschen arbeite – und da er nicht die Absicht habe, von diesem Prinzip abzuweichen, habe er leider keine andere Wahl, als das Angebot abzulehnen. Aber dann hatte er doch zugesagt. Die drei großen Scheine, die Meckelbeck beiläufig als einen »ersten Vorschuss« bezeichnet hatte, ließen ihm keine andere Wahl; de Jong mochte weltfremd sein, aber Angebote, die man nicht ablehnen konnte, erkannte er, wenn er sie vor sich hatte. Die Scheine würden hilfreich sein, den momentanen Engpass zu überbrücken. Und vielleicht auch, um eines Tages doch noch Giulia zu beeindrucken und all diejenigen auszustechen, die um sie herumscharwenzelten.

»Also gut«, hatte er schließlich gesagt. »Wir haben einen Deal.«

»Eine sehr vernünftige Entscheidung«, lobte Meckelbeck, sah auf seine Uhr und erhob sich im selben Moment. »Ich muss jetzt dringend zu einem Redaktionsmeeting. Alles Weitere steht in dem Flyer. Dann sag ich schon mal: Waidmannsheil! Ich höre von Ihnen.« Im nächsten Moment stand er am Tresen und beglich die Rechnung, ein Vorbild an Effektivität.

Aber er kam doch noch mal zurück zu de Jong. »Ein letzter Tipp«, raunte er. »Es könnte nicht schaden, wenn Sie etwas mehr aus sich machen würden – was das Outfit angeht.«

Das war das Zweite, das de Jong ihm übelnahm. Schon jetzt ärgerte er sich darüber, auf den Deal eingegangen zu sein, wenn ihm natürlich auch klar war, dass er es sich nicht leisten konnte, ihn platzen zu lassen. Ein Dilemma, das jede Menge Raum für weiteres ausgiebiges Ärgerlichsein bot. Vergolden Sie Ihr Talent, kommen Sie zu uns auf die Siegerstraße. De Jong hasste diese Straße, ohne sie jemals befahren zu haben; in seiner Vorstellung gab es weder Radwege noch Zebrastreifen, von einer Geschwindigkeitsbegrenzung ganz zu schweigen. Nur eine breite Überholspur und geschwindigkeitsgeile, unentwegt lichthupende Raser. Was diesen Meckelmann anging, so hatte der jedenfalls die Chance, de Jong als Partner auf Augenhöhe zu behandeln, ausgeschlagen. Ob ihm das zum Vorteil gereichte, würde sich erst noch zeigen.

Zurück auf dem Alten Mädchen, fuhr er seinen Laptop hoch, der seinen Beitrag zu de Jongs zäher, grüblerischer Stimmung leistete, indem er mit einem heiteren Klingeln den Eingang einer E-Mail meldete:

Wie geht’s, Nikki? Lange nichts von dir gehört. Lebst du noch? Wenn ja, sollten wir uns mal wieder zusammensetzen, was meinst du? JW.

Janwillem, sein Halbbruder. Ausgerechnet heute. Und dass sie lange nichts voneinander gehört hatten, hatte ja wohl seinen Grund.

Der Exkommissar schaltete den Rechner aus und begab sich nach oben an Deck. Es war ein vielversprechender Frühlingsabend, eine frische Brise bürstete die sonst fast spiegelglatte Oberfläche des Dortmund-Ems-Kanals und ließ ihn wie einen Fluss aussehen. Die Ufer zu beiden Seiten waren fest in der Hand der Freizeitsportler, auf dem Wasser paddelte eine Entenfamilie. De Jong lehnte mit dem Hintern gegen die Reling und entfaltete den Flyer, den Meckelbeck ihm überreicht hatte.

Gewinnerstrategien – Fortbildungsveranstaltung im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Hülsbrock-Kollegs für Führungskräfte.

Freitag: Anreise bis 16.00.

Eröffnungsveranstaltung 16:30 mit Dr. Otto Schrödinger. Anschließend Begrüßungsrunde.

18:00 Abendessen.

Samstag: Frühstück bis 10:00.

10:30 – 12:30: Wettbewerb und Fairness – Vortrag mit anschließender Diskussion mit Prof. Melanie Schutt.

12:30 Mittagessen, anschließend Pause bis 15:00.

15:30: Empathie für Führungskräfte – ein Coaching mit Entspannungsübung.

18:00: Abendessen und Ausklang.

Sonntag: Resumee, Abschlussrunde und Abreise.

Freitag, das war ja schon morgen. De Jong steckte den Prospekt in die Tasche zurück und fühlte dabei die Scheine. Den ersten Vorschuss. Was sprach eigentlich dagegen, ein wenig auf der Siegerstraße zu rasen und die Lichthupe zu betätigen? Er ging hinunter und fluchte, als er über einen Rolluntersetzer stolperte und beim Haltsuchen beinahe ein Bücherregal zum Einsturz gebracht hätte. Die Untersetzer hatte er im Baumarkt besorgt, sie waren im Angebot gewesen, und de Jong plante, seine schweren Blumentöpfe daraufzustellen, sodass man sie leichter bewegen konnte. Keine schlechte Idee, aber bis jetzt war er einfach nicht dazu gekommen, sodass die rollenden Brettchen untätig und störend auf dem Boden herumstanden.

Der Exkommissar holte einen Koffer hervor. Während er ein paar Sachen einpackte, ging ihm Janwillems Mail durch den Kopf. Vergolden Sie Ihr Talent, hatte Meckelbeck geblubbert, als wäre er ein in Menschenform gegossener Werbespot. Wenn einer ein Talent zum Vergolden hatte, dann Janwillem, der Hochbegabte. Schon als Sechsjähriger war er mit seinen Klavierspielkünsten zur Nummer eins der örtlichen Musikschule aufgestiegen. Die Schülerzeitung hatte ihn damals als »kleinen Amadeus« gefeiert. Und seine Eltern waren so stolz auf ihn gewesen. Wie viel doch in ihm steckte! Sie hatten es immer gewusst. Janwillem, neun Jahre nach ihm geboren, war der unumstrittene Star der Familie, hatte Niklas in die zweite Reihe versetzt, abgestellt als Aufpasser und Elternersatz für Zeiten, in denen seine Mutter und ihr neuer Lebenspartner in ihrer jungen Liebe ungestört sein wollten.

Mein Bruder, dachte de Jong, ja, der wäre der Richtige für Meckelbeck. Für den Job. Denn Janwillem kannte die Siegerstraße wie seine Westentasche. Er war dort aufgewachsen.

* * *

Das Hülsbrock-Kolleg befand sich draußen auf dem Land, auf halber Strecke nach Havixbeck, abseits der Straße und gut versteckt hinter einem Waldstück, sodass de Jong schon x-mal vorbeigeradelt sein musste, ohne es zu bemerken. Nur ein unscheinbares, pfeilförmiges Straßenschild mit der Aufschrift Zum Kolleg deutete auf einen asphaltierten Weg, der rechts von der Straße abging, den ein weiteres Schild kurz darauf zur Privatstraße erklärte. Diese führte durch das Waldstück hindurch, hinter dem sich der Blick auf ein beeindruckendes Gebäudeensemble im Stil des Barock öffnete, erbaut im 17. Jahrhundert als Residenz für den Fürstbischof von Münster, heute zum Eliteinternat und Fortbildungsinstitut umgerüstet. Bestehend aus einem Haupthaus, einer Kapelle, Gesindehäusern und Stallungen. Darum herum erstreckte sich ein weitläufiger Park im englischen Stil, mit geometrisch exakt angelegten Beeten, die aus der Luft betrachtet Kleeblätter ergaben, penibel frisierten Hecken und ovalen Teichen, auf denen exotische Schwimmvögel herumpaddelten.

Freitagnachmittag, kurz nach fünfzehn Uhr. Eine träge Nachmittagssonne hing an einem blauen Himmel, der ein wenig blass wirkte, da er mit hauchdünnen Wolkenschleiern verhangen war. De Jong näherte sich auf dem Asphaltweg radelnd dem Haupteingang, mitten durch die künstliche Landschaft aus beschnittenen Buchsbaumhecken, malerischen Teichen und sternförmigen Rasenflächen hindurch. Von irgendwoher drang das Geräusch eines Rasenmähers. Schließlich bog er nach links auf den Gästeparkplatz ab, auf dem drei fettleibige SUVs in der Sonne blitzten. Aber es gab auch einen Fahrradständer, und gleich dahinter führten vier Treppenstufen hinauf zu einer Doppeltür, auf der Anmeldung stand.

De Jong betrat ein Foyer. Linker Hand befanden sich Sitzmöbel und Tische. Drei Jugendliche – zwei Jungs, ein Mädchen – hingen dort ab und widmeten sich ihren Smartphones, mit Ausnahme eines der Jungen, der ein Buch las. Schüler des Kollegs, vermutete de Jong und wandte sich nach rechts. Seine Schritte hallten auf dem Steinboden. Er trat an einen Tresen. Vor ihm lagen ein ganzer Stapel Flyer sowie eine Handvoll Kugelschreiber mit dem Logo des Kollegs, der Website-Adresse und dem Slogan Optimis Optimum semper! – den Besten immer das Beste. Er ließ einen kleinen Drehständer mit Ansichtskarten kreisen, die das Hülsbrock-Internat in den verschiedensten Perspektiven zeigten, als auf der anderen Seite des Tresens der Kopf einer Frau erschien. »Kann ich Ihnen helfen?«

Sie war schätzungsweise um die fünfzig, hatte kurzes, schwarzes Haar und trug eine dickrandige Brille, an deren Bügeln ein goldenes Kettchen befestigt war, das um ihren Hals herumführte.

»Guten Tag«, sagte er. »De Jong. Ich bin angemeldet für den Wochenendkurs.«

Das Gesicht der Empfangsdame verfinsterte sich leicht, als hielte sie das für wenig glaubhaft. Sie gab etwas in den Computer ein, wartete einen Moment und starrte auf den Bildschirm. Dann nickte sie. »De Jong, Niklas.« Sie wandte sich ihm zu, und ein ultrakurzes Lächeln durchzuckte wie Wetterleuchten ihr Gesicht. »Willkommen. Sie sind in Zimmer 19 untergebracht.« Damit schob sie ihm einen Schlüssel zu.

»Und Ihr Name war …?«, sagte de Jong.

»Das ist drüben im Gästehaus.« Sie zeigte in die Richtung, aus der er gekommen war. »Auf der anderen Seite, hinter dem kleinen Teich. Abendessen um achtzehn Uhr.«

»Also gut«, sagte de Jong. »Und wo …«

»Die Begrüßung findet sechzehn Uhr dreißig im Seminarraum 2 statt. Der ist im Gebäude direkt nebenan.«

Zimmer 19 befand sich im ersten Stock, auf einem langen, mit dunkelgrünem Teppichboden ausgelegten Flur zwischen Zimmer 17 und 21 und war mit Doppelbett, einem Schreibtisch und einem geräumigen Badezimmer ausgestattet. Das breite Fenster blickte auf den Park hinaus, aber die Aussicht wurde zum größten Teil von einer knorrigen Eiche direkt vor dem Fenster verdeckt. Auf dem Schreibtisch, neben der Willkommensmappe mit allen Informationen und Telefonnummern, entdeckte de Jong einen weiteren Flyer: Dark Energy – das Potenzial der Zukunft. Einführungsveranstaltung mit Arminius Waldemar. Dark Energying, jeden Freitagabend 20:00 in Seminarraum 13. Bitte an Decke und Wollstrümpfe denken.

Der Exkommissar nahm eine Dusche, verzichtete aber anschließend darauf, Outfit-mäßig etwas aus sich zu machen, und brach aus reinem Trotz in Jeans und T-Shirt in Richtung Begrüßungsraum auf. Ein reichlich kindisches Verhalten, schließlich konnte er ja wohl kaum darauf hoffen, dass der schlechte Eindruck, den er eventuell hinterlassen würde, auf seinen eingebildeten Klienten zurückfiel. Obendrein verirrte er sich zuerst in das falsche Gebäude und landete in einer Turnhalle, wo er in ein Basketball-Training platzte, und traf schließlich deutlich verspätet im Seminarraum 2 ein. Schätzungsweise zwanzig teilnehmende Führungskräfte, einige in Anzug und Krawatte, einige legerer gekleidet, musterten ihn neugierig, als er sich durch die hintere Stuhlreihe zu einem der freien Plätze schob. Sobald er Platz genommen hatte, erhob sich jemand in der ersten Reihe, trat mit ineinander verschränkten Händen vor die Anwesenden und räusperte sich vernehmlich.

»Ich darf Sie herzlich in unserem Kolleg begrüßen und hoffe, dass Sie eine stressfreie Anreise hatten.« Der Mann warf sich in eine Pose und zwang seine Stimme in eine tiefere, theatralische Lage. »Mein Name ist Otto. Das ist italienisch und heißt acht.« Dann ein listiges Grinsen. »Na, sicher haben Sie das Zitat erkannt?«

Verhaltenes, höfliches Lachen, das darauf schließen ließ, dass dies nicht der Fall war.

»Nun, wie auch immer.« Der Mann räusperte sich erneut. »Mein Nachname ist Schrödinger, und um Fragen zuvorzukommen: Ich besitze keine Katze.«

Weiteres verhaltenes Lachen. Dem Dozenten war es offenkundig nicht gegeben, die passende Pointe zur rechten Zeit zu setzen.

»Nun, ich unterrichte an diesem Institut, unterweise unsere vielversprechenden, jungen Talente in der Kunst der Unzufriedenheit.«

De Jong schätzte Schrödinger auf Mitte dreißig, seine Augen blitzten fröhlich in einem rechteckigen Gesicht. Seine ganze Statur war rechteckig. Die kräftige Figur, der Hals, der fast den gleichen Umfang hatte wie der Kopf – der Mann, der die Gäste begrüßte, wirkte nicht wie ein Intellektueller, sondern eher wie ein Boxer oder Quarterback einer amerikanischen Football-Mannschaft. Nach der üblichen Begrüßung wollte er als einleitenden Gedanken ein paar Worte über Spiritualität loswerden. Dass Spiritualität immer schon eine Sinnperspektive für das eigene Dasein eröffne, dass wir aber als Unternehmer und Unternehmerinnen auch im Wettbewerb stünden und uns immer fragen müssten: Wo generiert mir Spiritualität Vorteile, die die Spiritualität meines Konkurrenten oder meiner Konkurrentin nicht generiert? Mit welcher Sinnperspektive können wir die Sinnperspektiven unserer Mitbewerber auf die Plätze verweisen? Und wie können wir unsere Sinnperspektive optimieren, sodass sie auch im internationalen Wettbewerb besteht? Fragen, die sich alle mal durch den Kopf gehen lassen sollten, vielleicht später während des Abendessens, das um achtzehn Uhr im großen Speisesaal bereitstehe. Aber jetzt genug der einleitenden Worte. Die Hände entschränkten sich und klatschten dann ineinander. Jetzt wäre es doch schön, wenn man sich ein wenig kennenlerne. Weshalb er vorschlage, dass jeder ein bisschen von sich erzähle. Wo er oder sie stehe und was er oder sie sich von diesem Wochenende erwarte.

De Jong mochte keine Vorstellungsrunden – auf Fortbildungen, die er während seiner Zeit bei der Kripo absolviert hatte, hatte er so einige über sich ergehen lassen. Er blickte sich um, zählte noch einmal durch und schätzte, dass er es in zwanzig Minuten locker überstanden haben würde. Aber er täuschte sich. Zwar beließen es die meisten Teilnehmer dabei, kurz und knapp zusammenzufassen, wer sie waren, was sie beruflich machten und wieso sie hier saßen; andere dagegen starteten zunächst verheißungsvoll, verirrten sich aber dann hoffnungslos in der eigenen Biografie, verloren sich in Dingen, die eigentlich keiner wissen wollte, tragischen Familienereignissen, die alles verändert, und Weltreisen, die ihnen die Augen geöffnet hätten. Die Umsitzenden hingen gebannt an ihren Lippen, was den Vortragenden dazu anstachelte, noch weiter auszuholen – fälschlicherweise, denn was er für Interesse hielt, war in Wirklichkeit die schiere Angst, dass der Monolog niemals ein Ende nehmen würde.

Mehrheitlich entstammten die Führungskräfte dem Versicherungsbereich, zwei waren aus der Chefetage des Uniklinikums angereist. Eine ältere Dame in einem Hosenanzug saß im Personal- und Organisationsamt der Stadt Münster. Den Stuhl neben de Jong besetzte eine blonde Frau, die in Violett gekleidet war und mit ihrem süßen Parfum die komplette dritte Stuhlreihe mühelos überduftete. Sie habe, wie sie ausführte, erst kürzlich einen Escort-Service gegründet, der sich ausschließlich auf den geistlichen Bereich konzentriere, und sei gespannt auf neue Impulse, die sie von diesem Wochenende mitzunehmen gedenke. De Jong, der nach ihr drankam, faselte vage etwas von einem Start-up, das auch er gegründet habe, aber er ging nicht darauf ein, welches, weil er vergessen hatte, sich vorher etwas zu überlegen. Und da die Escort-Frau so gut wie alle Aufmerksamkeit auf sich zog, hörte ihm eh kaum einer zu.

Endlich klatschten Schrödingers Hände erneut zusammen, und er bedankte sich bei den Teilnehmern. »Dann bleibt mir nur noch, jetzt allen einen gesegneten Appetit zu wünschen.«

5. Kapitel

Das Abendessen war gehobene Großküche. Auf dem Teller thronte ein sanfter Hügel aus gelbem Kartoffelpüree über einem dunkelbraunen Soßensee, in dem ein Stück Fleisch schwamm. Statt eines Ufers auf der anderen Seite verlor sich das dunkle Gewässer in einem morastigen Gebüsch aus grünem Salat, der auch Möhrenstreifen enthielt und mit einem recht süßen Dressing zubereitet war. Die Nachspeise, eine hautfarbene Creme oder ein Pudding, war nicht de Jongs Fall, weshalb er sie seiner Tischnachbarin anbot. Sie lächelte dankbar, aber lehnte ab. Das hatte er schon kommen sehen, da sie das vegetarische Gericht bestellt hatte. Welcher Vegetarier fand Gefallen an einem hautfarbenen Pudding? Neben ihrem Teller stand auch einer, aber der leuchtete in einem fröhlichen Erdbeer-Rot.

»Niklas de Jong«, sagte de Jong und nahm seine Nachspeise wieder zurück.

Die Frau war Ende zwanzig, trug ihr widerspenstiges, rötliches Haar zu einem Pferdeschanz zusammengebunden und hatte ein freundliches, irgendwie auch widerspenstiges Lächeln. »Holm«, stellte sie sich vor, während sie kaute. »Rabea Holm.«