4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Eifelbildverlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Eifeler Erzählungen

- Sprache: Deutsch

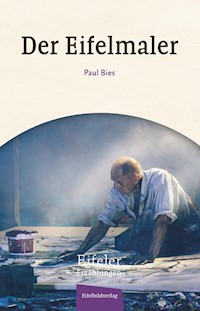

Der Ich-Erzähler hat nach dem Tod seiner Eltern sein Kunststudium in Köln abgebrochen und kehrt in sein Elternhaus in die Eifel zurück. Seine Bilder sind von Dunkelheit geprägt. Abgesehen von gelegentlichen Besuchen seiner Geschwister oder von Freunden, die im Dorf leben, malt er in seinem Atelier oder geht hinaus in die Natur. Sein einziger Gefährte ist sein Hund Hanno.

Eines Tages kommt es zu einer märchenhaften, geheimnisvollen Begegnung mit einem Kind, das ihm die Bewegungen, Flächen und Farben der Eifellandschaft wieder neu zeigt. Wie befreit malt er eine neue Reihe großer Bilder voller Farben, bis ihm eines Tages ein Galerist ein sagenhaftes Angebot unterbreitet. Der Maler zögert es anzunehmen...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

DER EIFELMALER

EIFELER ERZÄHLUNGEN

PAUL BIES

Eifeler Erzählungen

Der Eifelmaler

Paul Bies

1. Auflage 2022

Eifelbildverlag

Ein Imprint der Kraterleuchten GmbH,

Gartenstraße 3, 54550 Daun

Verlagsleitung: Sven Nieder

Alle Rechte vorbehalten.

Gestaltung: Björn Pollmeyer

Titelfoto: iStock.com/anton5146

Lektorat und Korrektorat: Tim Becker

ISBN 978-3-98508-038-0

www.eifelbildverlag.de

INHALT

1. Alkohol

2. An der Mühle

3. Erster Advent

4. Kopfschmerzen

5. Aufstehen

6. Vater und Mutter

7. Malen

8. Spaziergänge

9. Regen

10. In der Küche

11. Gehen und denken

12. Kunstunterricht

13. Herbstblätter

14. Marie und Max

15. Der Hund

16. Porträts

17. Hanno

18. In Gesellschaft

19. Eifel

20. Glückstag

21. Lina

22. Am Wasser

23. Nach dem Fest

24. Der Eichelhäher

25. Hemmungsloses Weinen

26. Frau Mayer

27. Am Meer

28. Köln

29. Sarah

30. Schnee

31. In den Schmerz hinein

32. Das Kind (Erste Begegnung: Bewegungen)

33. Wolken

34. Ratlosigkeit

35. Das Kind (Zweite Begegnung: Flächen)

36. Fieber

37. Das Kind (Dritte Begegnung: Farben)

38. Bewegungen

39. Flächen

40. Die Farben der Eifel

41. Neue Bilder

42. Pauline

43. Irgendwann

44. Bunte Welt

45. Der Specht

46. Gelassenheit

47. Die Tochter des Galeristen

48. Der Galerist

49. Halbdunkel

50. Am Waldrand

51. Montagmorgen

Paul Bies

Bisher in der Reihe »Eifeler Erzählungen« erschienen:

ALKOHOL

Alkohol. Vermaledeiter Alkohol. Ich weiß nicht, warum mir heute Morgen das alte Adjektiv »vermaledeit« einfällt. Kopfweh, nachdem ich zu viel Alkohol getrunken habe, nun gut, das kenne ich, aber mir ist übel, so übel wie selten zuvor: pelziger, ekliger Geschmack auf meiner Zunge, Campari-Geschmack, die Lippen spröde. Mein Hände – bemüht, einen Kaffee zu kochen – gehorchen mir kaum. Und das alles nur, weil mir am Vorabend der Eichelhäher nicht geglückt ist. Verliebt in Details, ja, ich gebe es zu, sollte der kleine Eichelhäher den krönenden Abschluss meines Gemäldes darstellen. Nein, kein absolut realitätsgetreuer Eichelhäher. Ich bin ja kein Maler röhrender Hirsche, die man sich über das Sofa ins Wohnzimmer hängt. Ein witziger, leicht verzerrter Eichelhäher sollte es werden, aber dazu muss man doch zumindest in der Vorstellung das klare Bild eines wirklichen Eichelhähers haben, oder? Also, ich meine, ich wollte schon zeigen, was ich kann. Und ich kann realistisch malen. Ich bin ein Meister der Details. Der Eichelhäher geriet mir aber gestern Abend schließlich zur Comic-Figur. Je verbissener ich arbeitete, desto weniger gefiel er mir und irgendwann ahnte ich, dass er mein ganzes Bild, eine dunkle, fast schwarze Waldlandschaft zerstören würde. Sogleich der Griff zur Campari-Flasche: Das erste Glas, eisgekühlt, schmeckte sogar und tat mir unheimlich gut. Die schwarze Strichelung um die Augen, der Bartstreif, die blau-schwarz gebänderten Federn, eine Zeit lang arbeitete ich noch an diesen Einzelheiten, die er zumindest haben sollte, dann wütete ich schon gegen das Bild, übermalte und übermalte den Vogel. Manchmal geht so eine Aktion gut und es ergibt sich etwas Neues, das zwar ungewollt ist, aber mich selber positiv überrascht. Nur dieses Mal konnte ich mich nicht von meinem ursprünglichen Vorhaben lösen. Das ganze Gefüge des Gemäldes, die ursprüngliche Idee eines präzise gemalten Eichelhähers in dunklen Baumflächen glitt davon, mir erst aus dem Sinn und dann aus den Händen. Ich legte den Pinsel weg. Ich fluchte nicht. Wozu? Leise, aber beharrlich trank ich Glas um Glas, auf dem Stuhl am Fenster sitzend, hinaus starrend in die dunkle Nacht, die mir Trost geben sollte. Und dann raffte ich mich noch einmal auf. Aber ich hatte schon zu viel getrunken. Ich wäre auch fast unbemerkt aus dem Dorf herausgekommen, wäre ich nicht an Schwickeraths Hof vorbeigegangen, wo der Hund angeschlagen hatte. Zur Dorfkapelle hoch ging ich und dann gleich in den schützenden Wald, wahrscheinlich mehr torkelnd als aufrecht.

Selbstverständlich erinnere ich mich nicht an alles, nur an die kurzweilige Genugtuung, die ich beim Eintauchen in den dunklen Mischwald empfand, der mit Schutz bot, Kühle, eine wie auch immer geartete Sinnhaftigkeit. Ich weiß nicht, wie lange ich mich in dem Wald aufgehalten habe und unter welchen Bedingungen. Ich weiß nur, dass ich heute Morgen in meinem Bett aufgewacht bin. Irgendwann und irgendwie muss ich heute Nacht nach Hause gefunden haben.

AN DER MÜHLE

Ich lebe gerne hier, ich klage nicht.

Mein Haus liegt unten im Dorf, direkt neben der alten Mühle, das Mühlrad geht nicht mehr, aber ich höre in meinem Atelier den rauschenden Bach. In unserem Eifelort leben etwa 200 Einwohner, vielleicht ein paar mehr, ich weiß es nicht genau. Dazu kommen im Sommer immer einige Touristen, die ihre Ferien in den ausgewiesenen Gästezimmern oder auf dem großen Reiterhof verbringen. Ich habe – bis auf meine kurze Studienzeit, ich habe mein Studium abgebrochen – immer hier gelebt. Meine Geschwister (Marie und Max) sind in die Welt hinausgezogen, mein Bruder lebt und arbeitet in London, meine Schwester ist sogar in die USA gezogen. Und ich lebe in dem Haus, in dem ich Kindheit und Jugend verbracht habe, in dem Haus, in das ich nach dem Tod meiner Eltern und nachdem ich nur zwei Jahre in Köln studiert habe, wieder eingezogen bin. Lediglich den Anbau, in dem mein Vater als Elektromeister eine Lagerhalle eingerichtet und in dem meine Mutter ein kleines Geschäft hatte, habe ich abreißen lassen, wobei ich Geräte und Material zu einem Spottpreis abgab. Ich kümmerte mich nach dem Tod meiner Eltern um alles, weil meine Geschwister ja nicht am Ort waren. Ich hatte kurz überlegt, im Anbau mein Atelier einzurichten, habe aber dann in der ersten Etage des Hauses Mauern einreißen lassen und mir so dort eine riesige Fläche ermöglicht. Ja, und da sind noch die Obstwiesen zu erwähnen, mit Apfel- und Birnbäumen, die schon immer hinterm Haus gewesen sind und um die ich mich, so gut es geht, also mehr schlecht als recht, kümmere, immer angewiesen auf die freundliche Hilfe der Nachbarn.

Von meinen Schulfreunden sind auch Leon, Sarah und Pauline hiergeblieben, drei aus meiner Grundschulklasse, das ist sensationell genug. Leon hat oben, nicht unweit der Kapelle, ein Haus neu gebaut, große Glasfassade, Blick »hinunter auf die Südeifel«. Er sagt immer »Südeifel«, als stecke da ein ganzes Programm dahinter. Mit Stolz sagt er dieses Wort und meint mehr als die sanft auslaufenden Hügel mit ihren Ackerflächen und Wiesen. Auch das Wort »hinunter« ist natürlich bei diesen kleinen Erhebungen, die es hier gibt, übertrieben und nicht wirklich angemessen. Leon ist verheiratet, hat zwei Kinder und einen Job, der viel einbringt. Ich beneide ihn nicht, aber seine Erfolge sind vorzeigbar, er arbeitet als Immobilienmakler in Echternach, gut zehn Kilometer von hier entfernt, für eine luxemburgische Firma und verdient also viel Geld.

Sarah und ich haben uns auch seit unserer Grundschulzeit nie wirklich aus den Augen verloren: gemeinsame Gymnasialzeit in Bitburg, Studium in Köln (sie Landschaftsarchitektur, ich Kunst). Gut, dann ihre Heirat und ihr Umzug nach Berlin, ihre plötzliche Scheidung und nun lebt sie wieder hier und arbeitet »von der Eifel aus«. Sie gestaltet Golfplätze, was ich furchtbar finde. Aber wenn sie nicht gerade, da sie weit über die Grenzen Deutschlands hinaus Aufträge akquiriert, in irgendeine der europäischen Metropolen fliegt, weiß ich sie gerne in meiner Nähe, eine alte Vertraute.

Und da ist auch noch Pauline, rothaarig und immer gut gelaunt, witzig, damals wie heute, wo sie als Tierärztin bei uns im Ort praktiziert. Leon, Sarah und Pauline sind immer ansprechbar. Ich weiß, dass sie mich beobachten und sich um mich kümmern, wenn sie der Meinung sind, dass es nötig ist.

Es gibt keine Dorfkneipe mehr in unserem Ort, keinen Bäcker mehr, der Gemischtwarenhändler – welch ein schönes Wort – hat vor vielen Jahren sein Geschäft aufgegeben. Fleisch kaufe ich bei Landsberg, der einen großen Hof hat und auf die Wochenmärkte in der Gegend fährt, gerne auch Salat. Ein paar Kräuter habe ich in einem kleinen Gärtchen vor der Haustür. Ich habe kein Auto. Brauche ich neue Farben, fährt Leon mit mir in die nahe Kreisstadt. Manchmal bringt mir die alte Therese, Sarahs Mutter, die etwas oberhalb von mir wohnt, ein Stück Kuchen. Noch schöner ist es, wenn Sarah selbst vorbeikommt. Ich lebe wirklich gerne hier. Ich habe wenig Geld, sehr wenig, aber mir fehlt es an nichts. Ich habe allen Grund, zufrieden zu sein. Am meisten schätze ich die Ruhe. Gelegentlich höre ich ein Motorrad, das aufröhrt, manchmal eine Kreissäge, die rasch wieder verstummt, als sei die Arbeit im Flug erledigt, keine Rasenmäher, wie man sie wohl in den Neubaugebieten der Städte ertragen muss.

Auf einer meiner Wanderungen war ich in die kleine Kreisstadt geraten, die ich, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden versuche, aber ich hatte mich etwas verlaufen. Dass mir das passiert war, war nur ein Hinweis, wie unkonzentriert ich an dem Tag, einem Samstagmorgen, losgezogen war. Aus einer mir heute unverständlichen Laune heraus war ich tatsächlich in die Stadt hineingegangen. Ich landete als Erstes in einem Wohngebiet, fand dort, wie sollte es anders sein, Neubau neben Neubau vor, schwitzende Männer mit ihrem Rasenmäher, dumpf das kleine Stück Rasen, das ihr Haus notdürftig umgab, mähend, und dort, wo kein Rasenmäher lief, war ich dem Gekläff von kleinen Hunden ausgesetzt, die in ihrer krötenhaften Hässlichkeit die Bezeichnung »Hund« nicht verdienten, aber »Freddie« oder »Inka« gerufen wurden von kleinen Kindern, die ausdauernd auf ihren Trampolins hüpften, jedes natürlich für sich in seinem Garten, ohne Kontakt zum Nachbarkind. Und Leon, dachte ich. Hatte er nicht auch einen Rasenmäher? Ich habe ihn nie seinen Rasen mähen sehen. Aber er muss doch einen Rasenmäher haben.

ERSTER ADVENT

Abgesehen davon, dass ich meine ehemaligen Schulfreunde von Zeit zu Zeit sehe, pflege ich keine wirklichen Kontakte im Dorf. Zu den Dorffesten, die von der Feuerwehr und vom Fußballverein veranstaltet werden, gehe ich nicht. Auf Currywurst, Fassbier und laute Musik kann ich gut verzichten. Einmal im Jahr aber kommen Nachbarn und Freunde zu mir, und zwar am ersten Advent. Wir haben das Datum, ursprünglich das Datum einer Vernissage, einfach beibehalten.

Beim ersten Mal, es ist schon fast zwanzig Jahre her, habe ich noch darauf geachtet, dass meine Gäste sich wohlfühlen. Also, ich denke, das tun sie heute auch, aber damals habe ich mir besonders Mühe gegeben. Im Atelier hatte ich die Wände weiß

gestrichen, meine Gemälde aufgehängt, die wenigen Möbel, die noch drinstanden (die alten Möbel meiner Eltern hatte ich nach und nach verkauft, um ein wenig zu Geld zu kommen), beiseite geräumt und Weißwein aus dem Keller geholt (ich selbst trinke keinen Weißwein, ziehe Campari, Ramazzotti und Jägermeister vor). Brot hatte ich selbst gebacken und ein weißes Hemd angezogen. Dann kamen die Nachbarn, meine Freunde, ja, fast das halbe Dorf. Insbesondere die Alten sprachen ehrfürchtig das Fremdwort »Vernissage« aus, standen vor den Gemälden und ich hörte das Wort »interessant«, das Wort »schön« übrigens nie. Manchmal wurde spekuliert, wo der Wald, den man sah, oder die Brombeerhecke in der Wirklichkeit anzutreffen waren. Christina, Leons Frau, kaufte mir schließlich ein Gemälde für 100 Euro ab: kleines Format, ein Weizenfeld unter schwarzem Himmel, drohend zieht ein Gewitter auf. Leon spricht immer nur von dem »düsteren Bild«. »Christina«, sagt er immer wieder mit Erstaunen, so, als sei es für ihn und mich eine neue Information, »hat das Bild wirklich in unserem Schlafzimmer aufgehängt.« Um die Wahrheit zu sagen, die Bezeichnung »düster« passt fast auf alle meine Bilder. Bei dieser ersten Vernissage sind die Nachbarn aber gerne geblieben. Wir haben später lange im Parterre in der Küche zusammengesessen und haben Wein getrunken. Mein Brot wurde gelobt, ich sähe gut aus, das Haus sei so sauber. Von den Bildern aber sprach keiner.

Schon im zweiten Jahr waren Plätzchen dabei, in den Jahren darauf Kakao, kleine Geschenke, Engel aus Schokolade, ich bot Glühwein an, und so gibt es im jeden Jahr bei mir das Adventstreffen. Anfangs tauschte ich noch die Bilder in der Galerie aus und zeigte meine neuen Arbeiten. Jetzt mache ich das nicht mehr. Wenn es sich ergibt, stellt jemand noch eine Frage (»Und, was macht die Kunst?«), aber meine Antwort interessiert kaum jemanden. Meistens bleiben wir gleich unten in der großen, gemütlichen Küche. Selten geht jemand hoch, um sich die neuen Bilder anzusehen. Warum ich diese Adventstreffen nicht nur über mich ergehen lasse, sondern auch mit vorbereite, immerhin fungiere ich ja als Gastgeber, kann ich nicht genau sagen. Aber irgendwo weiß ich, dass ich ja eh schon kaum Menschen treffe, und wenn ich dann noch diesen Termin streiche, sehe ich bald kaum mehr jemanden.

KOPFSCHMERZEN

Wenn nicht die Schläfen schmerzen, dann schmerzt die Stirn, und wenn nicht die Stirn wehtut, dann ist es die Schädeldecke: Als hätte ich Steine im Kopf oder eine Betonwand. Zu hell ist der Tag, unerträglich das Sonnenlicht. Alle Vorhänge im Atelier zuziehen bringt kaum Linderung. Über der Staffelei lasse ich ein kleines Kunstlicht an. Ich vertrage heute nicht viel Licht, aber arbeiten möchte ich trotz aller Qualen. Ich mische keine Farben. Dickes Schwarz trage ich auf für einen dunklen Novemberhimmel. Nur ein wenig Weiß brauche ich noch für die Grautöne. Auch der Hof am Horizont ist grau. Fruchtlose Felder. Kein Wind. Stillstand. Keine Menschen. Kein Tier.

Wolkendunkel. Erddunkel. Ich bin begeistert. Genau so sollte das Bild werden. Auch wenn es den Kopfschmerz nicht fortnimmt, so ist es mir doch ein Trost.

AUFSTEHEN

Und doch! Durch die Tage und Monate fortgleitend (gäbe es keine Jahreszeiten, wüsste ich oft nicht, in welchem Monat ich mich befinde), ist es von Bedeutung, morgens einen Grund zu haben aufzustehen (warum nicht einfach liegenbleiben?). Zu meiner eigenen Überraschung gibt es Motivation genug. Fast ausschließlich sind die Erwartungen an den Tag, die mich morgens aus dem Bett treiben, an Gerüche gebunden. Da ich bei weit geöffnetem Fenster schlafe, ist es der Geruch nasser, fetter Wiesen oder harzenden Holzes oder feiner Holunderblüten, der mir in die Nase steigt und Lust darauf macht, aufzustehen. Oder ich träume intensiv von Kaffeeduft und Toastbrot. Oder ich schwelge schon – vorwegnehmend – im benebelnden Rausch der Ölfarben. Ich habe keinen Hang zu Depressionen. Ich leide nicht unter dem Alleinsein. Manchmal meinen Sarah und Pauline, sie müssten mir helfen, mich aus meiner Einsamkeit herauszuführen. Dabei unterschätzen sie immer eine Tatsache: Ich habe den Lebens- und Arbeitswillen meiner Eltern geerbt. Diese Gewissheit und diese Werte – fast bin ich geneigt, das schöne alte Wort »Tugend« zu benutzen – tragen mich. Das heißt nicht, dass alles auf einem guten Weg ist. Wer kann denn das von sich behaupten? Das heißt nicht, dass ich meinen Alkoholkonsum nicht besser kontrollieren könnte.

Meine dunklen Bilder stehen nicht im Widerspruch zu meiner Lebenswut. Ich folge gern der Gleichmäßigkeit der Tage. Das Alleinsein gehört dazu und ist Bedingung für meinen Alltag, der aus gehen und malen besteht. Jeden Tag gehe ich gern in die Natur hinaus und jeden Tag male ich gern auf die Leinwand.

VATER UND MUTTER

Mein Vater war Elektromeister und hatte einen kleinen, aber sehr gut funktionierenden Betrieb mit einem Angestellten und immer einem Azubi im Anbau unseres Hauses, wo sich eine Lagerhalle, aber auch ein Geschäft befand, das meine Mutter ebenso erfolgreich wie mein Vater seinen Betrieb führte. Als Rheinländerin hatte sie in der Eifel mit ihrem direkten Humor ein paar Startschwierigkeiten, aber aufgrund ihrer jederzeit ungebrochenen Herzlichkeit hatte sie schnell einen festen Kundenstand aufbauen können. Die Leute kamen aus der ganzen Eifel, aber auch von Trier oder Luxemburg, um bei ihr ein Elektrogerät zu kaufen. Nun, das Gerät gab es anderswo natürlich preiswerter, erst recht bei den Elektroriesen in den größeren Städten, aber meine Mutter sorgte, um welches Produkt es sich auch handelte, für eine natürlich auf die Wünsche der jeweiligen Person zugeschnittene geschickte Vorauswahl, die die Kunden sehr schätzten. Es war übrigens diese Herzlichkeit, die sie auch ihrem Mann, unserem Vater, und ihren Kindern, uns Geschwistern gegenüber, walten ließ. In unserer Familie fiel kaum ein böses Wort.

» Du hast nie richtig zu streiten gelernt«, hat mir Lina später vorgeworfen und damit hatte sie Recht, obwohl ich das nie als Manko angesehen habe.

Mein Vater hatte mit seinem Drei-Mann-Betrieb immer genügend Aufträge. Selbstverständlich hatte er mit dieser kleinen Belegschaft keine Chance, an öffentliche Aufträge zu kommen, aber Privatleute aus Luxemburg zahlten, ohne zu zögern, auch gerne etwas mehr für einen Auftrag, Hauptsache, die Arbeit wurde einwandfrei und zügig ausgeführt. Genau dafür stand mein Vater, und darüber hinaus steuerte er oft gegenüber dem Auftraggeber noch eigene Ideen bei, die gerne übernommen wurden. So ging es uns gut.

Bis zu dem Tag, als mein Vater »für ein paar Schritte« noch einmal vor die Tür ging. Marie war – ohne Jeff – zu Besuch aus den USA gekommen und die Stimmung war sehr gut, fast ein wenig feierlich. Max hatte sich auch angekündigt, er wollte in den folgenden Tagen aus London kommen, um gemeinsam mit uns eine »gute Zeit« zu verbringen. Ja, und mein Studium in Köln ging eh nicht so richtig voran und ich hatte viel Zeit. Nachdem jedenfalls mein Vater an diesem Tag vor die Tür gegangen und nach einer guten Stunde noch nicht zurückgekehrt war, machte meine Mutter sich Gedanken und schickte Marie raus:

» Schau mal nach Papa und dann können wir essen!«

Aber Marie hatte kaum die Tür geöffnet, da hörten wir ihren Schrei: »Der Papa liegt vor der Tür!«.

Der herbeigerufene Arzt (ein junger, seinen Notdienst versehender Arzt mit glattem, gegeltem Haar, der nur das Nötigste sprach) hatte Herzversagen diagnostiziert, eine naheliegende, aber, wie ich fand, in ihrer Einfachheit auch zynische Erklärung. Sterben wir nicht alle einmal an Herzversagen? Die freche Bemerkung überhörte der Arzt und ein paar Tage später haben wir meinen Vater zu Grabe tragen müssen.