14,99 €

Mehr erfahren.

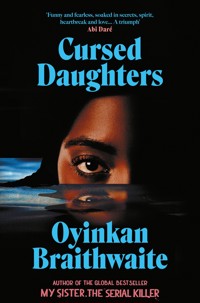

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der neue Roman der Bestsellerautorin über Familie, Schicksal und Verdammnis.

Eniiyi wird an dem Tag geboren, an dem ihre Tante Monife begraben wird. Aufgrund der unheimlichen Ähnlichkeit mit Monife ist sich die Familie sicher: Sie ist ihre Reinkarnation. Die Frauen in Eniiyis Familie finden seit Generationen schon keinen Frieden, weil sie ihre geliebten Männer verlieren. Laut der Yorubapriesterin Mama G ist ein Fluch am Werk, der ihnen allen zum Verhängnis wird. Bleibt die Frage: Kann wenigstens Eniiyi dem Familienfluch und dem mysteriösen Schicksal, das Monife ereilt hat, entkommen?

Oyinkan Braithwaite erzählt eine höchst originelle Geschichte über einen reinen Frauenhaushalt, über Dinge, die rational sind, und Dinge, die wir nicht erklären können. »Der Fluch der Falodun Frauen« ist lakonisch witzig, eindringlich und zieht uns hypnotisch in seinen Bann.

»Ein Buch als Waffe: Oyinkan Braithwaite erzählt mit blutigem Überschwang von der Emanzipation junger Afrikanerinnen.« Volker Weidermann über »Meine Schwester, die Serienmörderin«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 436

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Als Ebun an dem Tag, an dem ihre Cousine Monife beerdigt wird, ihre Tochter Eniiyi zur Welt bringt, ist die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Kind und der Toten nicht zu leugnen. So entsteht der Glaube, dass Eniiyi die tatsächliche Reinkarnation von Monife ist und dazu bestimmt, in jeder Hinsicht in ihre Fußstapfen zu treten, auch was ihr tragisches Ende betrifft. Und dann ist da noch die Sache mit dem Familienfluch, der über die Jahrzehnte weitergegeben wurde, Herzen gebrochen und dazu geführt hat, dass drei Generationen von verlassenen Falodun Frauen unter demselben Dach leben. Als Eniiyi sich schließlich in den hübschen Jungen verliebt, den sie vor dem Ertrinken rettet, steht sie vor beklemmenden Fragen: Ist sie dazu bestimmt, die vorgezeichnete Geschichte von Liebe und Herzschmerz zu wiederholen? Oder kann sie das Muster ein für alle Mal durchbrechen und sich auch von all den Familiengeheimnissen und unausgesprochenen Traumata befreien, die die Faloduns geprägt haben?

»Der Fluch der Falodun Frauen« ist ein brillanter Cocktail aus Modernität und Aberglaube, lebendigem Humor und hart erkämpfter Weisheit.

Über Oyinkan Braithwaite

Oyinkan Braithwaite hat Kreatives Schreiben und Jura in Kingston studiert, in einem nigerianischen Verlag und in einer Produktionsfirma gearbeitet. Heute ist sie als freie Autorin tätig. Sie war nominiert für den Commonwealth Short Story Preis und ihr Debütroman »Meine Schwester, die Serienmörderin« war international ein fulminanter Erfolg, wurde für den Booker Prize und den Women's Prize nominiert und gewann den Los Angeles Times Prize und den British Book Award. Eine Verfilmung ist in Vorbereitung. Oyinkan Braithwaite lebt in Lagos, Nigeria.

Yasemin Dinçer, geboren 1983, studierte Literaturübersetzen und hat u. a. Werke von Paula McLain, Shirley Hazzard und David Harvey ins Deutsche übertragen.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlage.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Oyinkan Braithwaite

Der Fluch der Falodun Frauen

Roman

Aus dem Englischen von Yasemin Dinçer

Übersicht

Cover

Titel

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Titelinformationen

Informationen zum Buch

Newsletter

Widmung

Falodun Familienstammbaum

Prolog

Teil I — Ebun (2000)

I

II

III

IV

V

Der Fluch der Falodun Frauen

Wie alles begann

VI

VII

Teil II — Monife (1994)

I

II

III

IV

V

VI

Der Fluch der Falodun Frauen

VII

VIII

IX

X

XI

Teil III — Eniiyi (2024)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Teil IV — Ebun (2000–2006)

I

II

Der Fluch der Falodun Frauen

III

IV

Teil V — Monife (1994–1995)

I

Der Fluch der Falodun Frauen

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

Teil VI — Eniiyi (2024)

I

II

III

IV

V

VI

Der Fluch der Falodun Frauen

VII

VIII

IX

Teil VII — Ebun (2006–2012)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Teil VIII — Monife (1995–1996)

I

Der Fluch der Falodun Frauen

II

III

Teil IX — Eniiyi (2024–2025)

I

II

III

IV

V

VI

Teil X — Monife (1999–2000)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

Teil XI — Eniiyi (2025)

Der Fluch der Falodun Frauen

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

Epilog

Danksagung

Impressum

Für Temidayo Odunlami und Eriifeoluwa Odunlami

Ihr würdet erschrecken, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich euch beide liebe …

Prolog

Sie war eine Meerjungfrau: Königin der Unterwasserwelt, Göttin der kiementragenden Wirbeltiere, Gebieterin über die Herzen der Männer.

Allerdings musste sie rasch feststellen, dass Mami Wata das einzige Wesen war, das in diesen Gewässern gedeihen konnte, und Mami Wata hatte so gar nichts von einer märchenhaften Meerjungfrau. Verschwunden waren die schillernde Flosse, die eindringliche Singstimme, die glänzende Haut. Stattdessen ein Mund voller dolchartiger Zähne, verwesende Klauenhände, unansehnliche Gesichtszüge, von denen man dennoch den Blick nicht abwenden konnte. Monife hatte sich nie groß für Mami Wata interessiert, aber am Ende, als man ihren Leichnam fand, wurde sie mit diesem gespenstischen Wesen verglichen.

Das Wasser war kalt. Und furchteinflößend in der Finsternis. Sie war allein, da Elegushi Beach kein Ort war, an den man nachts ging. Im Dunkeln war er kaum wiederzuerkennen. Ohne DJ, der laute Musik auflegte, oder Kinder, die mit ihren Füßen Sand aufwirbelten, wirkte der Strand freudlos. Selbst bei Tag hielten sich die meisten Menschen in Lagos vom Wasser fern und brachten stets Erstaunen und auch ein wenig Bewunderung zum Ausdruck, wenn Monife in irgendeinem knappen Bikini, die Arme weit ausgebreitet und die Braids wild hinter sich her flatternd, in die schaumigen Wellen lief. Fremde wollten sie aufhalten, aus Sorge um ihre Sicherheit, und weil sie die Tragödie nicht mitansehen wollten, die in ihrer Vorstellung unabwendbar folgte. Aber Monife war noch jedes einzelne Mal zum Strand zurückgekehrt.

Die Tragödie fand hier und jetzt statt, als sie in das kalte, aufgepeitschte Wasser watete. Nein. Die Tragödie hatte sich längst abgespielt, und dies war lediglich ihre unausweichliche Konsequenz. Sie dachte an ihre Mutter, aber der Gedanke konnte sie nicht von ihrem Entschluss abbringen. Sie hatte nur eine kurze Notiz hinterlassen, ihr hatten die Worte gefehlt. Außerdem würden die anderen den Grund kennen, und falls sie sich nicht sicher wären, könnten sie bei Monifes Cousine nachfragen.

Angestrengt versuchte sie, nur nicht an Golden Boy zu denken. Sie wollte nicht, dass ihre letzten Gedanken ihm galten. Sie hatte sich schon im Leben für ihn aufgegeben und wollte es nicht auch noch an ihrem Ende tun. Aber das Wasser reichte ihr nun schon bis zum Hals, und sie hoffte, sein Herz möge vor Selbstmitleid in eine Million glitzernde Scherben zerspringen. Er würde an seinem Schmerz schwer zu schlucken haben, und vielleicht würde er daran ersticken.

Unmöglich zu sagen, wohin ihre Tränen fielen, während sie von den Wellen reingewaschen wurde. Immer weiter wurde sie fortgespült von der Küste, von ihrem Zuhause, von ihrem Leben. Panik überkam sie, aber dann führte sie sich vor Augen, dass das Schlimmste schon geschehen war, jetzt musste sie sich nur noch in ihr Schicksal fügen.

Teil I

Ebun (2000)

I

»Zu früh von uns gegangen«, hatte der Pastor gesagt, und sie hielt es für die Untertreibung des Jahrhunderts. Verdammt viel zu früh von uns gegangen.

Das Wetter war vollkommen falsch. Es war gerade Regenzeit, zumindest in der Theorie, und Ebun hätte dunkle Wolken willkommen geheißen, Donner, einen perfekten Sturm. Stattdessen brannte die Sonne unerbittlich von einem kristallklaren Himmel. Sie wedelte sich mit einer Hand Luft zu, was ihr aber keinerlei Erleichterung brachte. In der Ferne hörte sie den Takt einer gángan, die von Trompeten und einem fröhlichen Chor begleitet wurde: Auch der Soundtrack war vollkommen falsch.

Jemand ergriff Ebuns Hand, und ein kleines Häufchen Erde wurde auf ihre Handfläche geladen. Sie starrte auf die Körnchen und hatte für einen Augenblick vergessen, was sie damit eigentlich tun sollte … ach, ja: sie auf den Deckel jenes Gefängnisses aus Kiefernholz streuen, in das der Leichnam ihrer Cousine nun eingesperrt war. Sie ließ die Erde auf den Sarg rieseln und sah zu, wie sie sich darüber verteilte. Neben ihr heulte ihre Mutter.

Es war getan. Es war getan. Und Tolu machte sich sogleich aus dem Staub. Sie schaute ihm hinterher, wie er über Gras und Gräber lief, als gäbe es zwischen ihnen keinen Unterschied. Mit Ebun und ihrer Mutter hatte er kaum ein Wort gewechselt, nicht mehr als »ja«, »nein« und »okay«. Ihre Mutter hatte sein Verhalten auf seine Trauer geschoben, aber Ebun wusste, dass es Verachtung war.

Das Trommeln wurde lauter, der Gesang immer frenetischer. Ebun glaubte schon fast, das gbin gbin gbe der gángan würde nur innerhalb ihrer Schädelwände ertönen, aber dann zog eine von Musizierenden angeführte Menschenmenge vorbei. Gekleidet in aso ebi aus Ankarastoff, gingen sie aufrecht und plaudernd auf den Ausgang des Friedhofs von Ikoyi zu, manche lachten sogar und sprangen über die Gräber, ohne das nur einen Steinwurf von ihnen entfernte Leid wahrzunehmen. Wer auch immer gerade von diesen jubilierenden Leuten begraben worden war, hatte höchstwahrscheinlich Kinder und Enkelkinder gehabt und war im hohen Alter im Schlaf gestorben. Ganz anders als Monife. Sie war, ist … war erst fünfundzwanzig.

Nach und nach entfernten sich die Gäste von Mos Trauerfeier. Sie murmelten einander Abschiedswünsche zu, einige umarmten sich. Mos Vater sonnte sich im Mitgefühl und nahm die Beileidsbekundungen entgegen, als würden sie ihm zustehen. Ebun ging ihm aus dem Weg, um nicht in Versuchung zu geraten, ihm die Meinung zu sagen. Tolu hatte wohl ganz ähnliche Gedanken gehabt: Während der gesamten Beerdigung seiner Schwester hatte er stets drei Meter Abstand zu seinem Vater gehalten.

Ebun war erschöpft, und ihr taten die Füße weh, also verließ sie den Friedhof so schnell, wie es ihr angeschwollener Bauch erlaubte. Beim Auto stellte sie fest, dass ihre Mutter den Schlüssel hatte. Sie war also gezwungen, unter der unbarmherzigen Sonne auf sie zu warten. Der Schweiß lief ihr über die Stirn, in die Augen, den Hals und die Brust hinunter. Sie wischte ihn mit der Hand fort, aber er floss immer weiter. Ihr Unwohlsein musste sich auf das Baby übertragen haben, denn Ebun spürte nun feste, rasch aufeinanderfolgende Tritte. Sie hatte Angst, gleich in Ohnmacht zu fallen, also setzte sie sich vorsichtig auf die Erde, in den Schatten einer Palme.

Wie schnell das Leben sich änderte: Der Abschiedsbrief, die Suche nach Mo, die Nachricht von einem geborgenen Leichnam, das Begräbnis … Das Ganze hatte sich in den letzten zehn Tagen abgespielt, auch wenn es Ebun vorgekommen war wie ein Jahrtausend. Sie wartete auf die Tränen, wartete schon seit dem Augenblick, in dem sie von Mos Tod erfahren hatte, und wenn auch nur, um den Kloß in Hals und Brust aufzulösen. Aber die Gottlosen fanden wahrlich keinen Frieden.

»Ebun. Ebun.« Sie hob den Blick. Ihre Mutter stand vor ihr und sah mit rotgeweinten Augen auf sie herunter. »Ist alles in Ordnung?«

Was für eine Frage. Ebun hatte Mühe, vom Boden aufzustehen, also zog ihre Mutter sie hoch, und sie stiegen in den Beetle. Ebun hoffte, sie würden die Fahrt schweigend hinter sich bringen können, aber ihrer Mutter war nach Reden zumute.

»Der Gottesdienst war schön, oder?«

»Mhmm.«

»Monife hätte sich bestimmt geliebt gefühlt.«

Liebe war der Grund dafür, dass Monife nun unter der Erde lag. Aber Ebun beschloss, ihre wahren Gedanken für sich zu behalten.

»Ja. Das hätte sie«, antwortete sie.

II

Im Flur ließ ihre Mutter den Autoschlüssel in eine Glasschale auf dem Konsolentisch fallen, in der bereits Kobomünzen, Flusen und irgendjemandes Armreifen lagen. Das Metall klirrte gegen das Glas und erzeugte ein Echo, das Ebun für einen Augenblick glauben ließ, das Haus wäre leer. Aber schon kurz darauf vernahm sie zu ihrem Bedauern das sanfte Gemurmel von Frauen, die sich leise unterhielten, um bloß keine Geister zu wecken.

Ebun konnte sich denken, weshalb sie hier waren: Aunty Bunmi hatte nicht am Begräbnis teilgenommen, weil es als Tabu galt, dass eine Mutter ihr eigenes Kind beerdigte, und da es unklug gewesen wäre, eine trauernde Mutter allein zu lassen, hatten ein paar Familienmitglieder bei ihr bleiben müssen. Das alles war Ebun bewusst, aber sie hatte für diesen Tag schon mehr als genug Menschen gesehen, also wollte sie direkt zur Treppe gehen. »Ebun«, rief ihre Mutter ihr hinterher. »Du musst deiner Tante Hallo sagen.«

Ebun war noch dabei, sich eine Ausrede auszudenken, da bemerkte sie, dass irgendetwas nicht stimmte. Ihr Blick fiel auf die Wand rechts neben der Konsole, an der fünf gerahmte Fotografien hingen, wo vorher acht gewesen waren. Alle nun fehlenden Fotos hatten Mo gezeigt: Mo mit ihrem Uni-Diplom, Mo in die Kamera lächelnd am Strand, Mo mit einem Arm um Ebuns Schultern, einem um Tolu geschlungen, die beiden eng an sich gezogen.

Ebun trat ein paar Schritte zurück und überflog auch die Wand links des Konsolentisches. Dort fehlten das Bild von Mo, Tolu und Aunty Bunmi in einer gestellten Pose und das Bild von Mo als Brautjungfer.

»Was ist mit den Fotos passiert?«, fragte Ebun, so ruhig sie konnte.

Ihre Mutter blickte auf die Wand und seufzte, während sie sich mit einem ihrer langen Fingernägel an der Stirn kratzte.

»Ich … Wenn deine Tante das braucht, ist es vielleicht besser so.«

Ebun konnte sehen, dass ihre Mutter kein Teil des Bilderbeseitigungskomitees gewesen war, dennoch befeuerten Kemis Worte ihre Wut.

»Wohin willst du, Ebun?«

Um in den Ostflügel zu gelangen, eilte Ebun durch einen schmalen düsteren Korridor, der etwas von einem Tunnel hatte. Wäre man ein bisschen kreativ geworden und hätte etwa die Mauer um den Hof, der das Falodun-Haus in zwei Flügel teilte, abgesenkt oder ein paar Fenster eingebaut, hätte man das Haus etwas weniger klaustrophobisch gestalten können. Andererseits hätte der Irokobaum in der Mitte des Innenhofs wahrscheinlich ohnehin kein Tageslicht durchgelassen. Ebun öffnete die Tür zum östlichen Wohnzimmer und stand vor einer enormen, sich fast bis zur Decke erstreckenden Sammlung von Fotografien, die ältesten von ihnen noch in Schwarzweiß. Einige reichten zurück bis zur Matriarchin Feranmi Falodun. Ebun suchte nach ihrer Cousine, aber auch hier war jeder Hinweis auf Monife verschwunden. Ebun schwirrte der Kopf. Schlimm genug, dass Aunty Bunmi bei der Beisetzung ihrer eigenen Tochter gefehlt hatte, aber nun taten sie auch noch so, als hätte es Mo nie gegeben.

Sie wollte schreien. Sie wusste nicht, was in ihre Tante gefahren war, und es war ihr auch egal. Sie würde entschlossen auf sie zugehen und verlangen, dass …

»Ebun.« Ihre Mutter stand im Türrahmen und versperrte ihr den Weg. »Ebun. Nicht heute.«

Kemi war klein, mit ihren gerade einmal einen Meter fünfzig nicht größer als ein Kind. Und da sie ständig irgendeine Diät machte, wog sie wahrscheinlich auch nicht mehr als ein Kind. Es wäre ein Leichtes, sie aus dem Weg zu schubsen.

»Mummy, bitte. Geh beiseite.«

»Ebun.«

»Ich will nur mit ihr reden.« Ein Teil von ihr freute sich schon darauf, ihre Wut endlich auf jemand anderen als sich selbst richten und damit, wenn auch nur vorübergehend, die Anspannung in ihrer Brust lösen zu können.

»Bitte«, sagte ihre Mutter, aber Ebun drängte sich an ihr vorbei und lief in Richtung Westflügel. Sie nahm die Abkürzung über den Hof, vorbei an Sango, der versteckt im Schatten lag. Nur seine unheimlichen Augen schauten ihr hinterher, aber Ebun beachtete ihn nicht und betrat den Flur des Westflügels. Hinter sich hörte sie die hastigen Schritte ihrer Mutter auf dem Terrazzofußboden.

»Ebun. Ní sùúrù.«

Sie ignorierte die Bitte ihrer Mutter, Ruhe zu bewahren.

»Aunty Bunmi!«, schrie sie auf dem Weg ins westliche Wohnzimmer. »Aunty Bunmi!«

Als Ebun sich der Tür näherte, sprang diese auf, und in ihrem Rahmen stand Aunty Bunmi. Sie trug einen schlichten Rock und eine Bluse, ganz ähnlich, wie sie sich auch für ihre Arbeit als Schulleiterin kleidete. Ihre Augen waren geschwollen, ihre Lippen bebten, und sie wurde flankiert von Großtante Sayo, Großtante Ronke, Mama G und Mama Gs obszön großen Brüsten. Natürlich war Mama G auch da, um Aunty Bunmi irgendwelche Geschichten ins Ohr zu flüstern. Ebun riss sich vom Anblick der Mamalawo los und konzentrierte sich stattdessen auf Mos Mutter. Eigentlich hätte sie vor den älteren Frauen einen Knicks machen sollen, sie hoffte, diese hatten auch bemerkt, dass sie sich dem Brauch verweigerte.

»Wo sind die Bilder von ihr?«, fragte Ebun langsam mit gesenkter Stimme.

»Ebun«, flehte ihre Mutter. »Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.«

»Wo sind sie?«, wiederholte sie.

Der Flur war schmal, und Ebun blockierte den einzigen richtigen Ausgang aus dem westlichen Wohnzimmer, sodass die vier Frauen quasi eingesperrt und ihrem vernichtenden Blick ausgesetzt waren.

Aunty Bunmi schlug die Augen nieder. Sie war nicht bereit für den Kampf, auf den Ebun aus war.

»So ist es am besten«, setzte Mama G an. »Sonst könnte es sein, dass ihr Geist hier verweilt und nicht weiterzieht.«

Es war also Mama Gs Idee gewesen? Ebun könnte sie umbringen. Unbegreiflich, wie ihre Tante es für angemessen halten konnte, in dieser Situation eine Mamalawo ins Haus zu holen, aber wenn diese Frau nicht die Klappe hielt, würde Ebun sie nur zu gern direkt auf dem Familienanwesen unter die Erde bringen. Zumindest würde sie dafür sorgen, dass Mama G es bereute, sich in ihre Familienangelegenheiten eingemischt zu haben. Und danach würde sie Mos Bilder suchen.

Ebun machte drei Schritte auf die Frauen zu, als plötzlich ein Schwall Flüssigkeit zwischen ihren Beinen hervorschoss. Sie blickte hinunter auf die glänzende Pfütze, die sich auf dem Fußboden bildete. »Scheiße«, entfuhr es ihr, ehe sie in Tränen ausbrach.

»Ebun, ṣé kò sí?«

»Ich …« Aber sie bekam die Worte nicht heraus. Sie wollte Luft holen, konnte jedoch nicht aufhören zu weinen. Hätte sie das Wasser um ihre Füße aufsammeln und es sich zurück in die Vagina schieben können, hätte sie es getan, denn es war noch zu früh, ihr Baby sollte erst in fünf Wochen kommen. Aber ihre Trauer und ihre Wut mussten das Fruchtwasser in ihrer Gebärmutter aufgewühlt haben, und nun presste das Baby sich gegen die Wand, die es hatte schützen sollen. Es war zu früh.

Ebun würde ihr Kind verlieren, ausgerechnet an dem Tag, an dem sie ihre Cousine beerdigt hatte. Man konnte es Schicksal nennen. Oder Karma. Sie kniff die Augen zusammen. Sie durfte diesem Gedankengang nicht weiter folgen. Ihre Mutter schrie.

»Was?! Was?! Was ist los? Was ist passiert?«, fragte Großtante Sayo. Sie standen immer noch so weit entfernt, dass sie es nicht gesehen hatten. Ebun stützte sich mit einer Hand an der Wand ab und bemühte sich, Ruhe zu bewahren.

»Sie hat sich in die Hose gemacht«, informierte ihre Mutter die anderen voller Überzeugung. Ebun versuchte, ihren Atem gleichmäßig fließen zu lassen. Ihrem Baby würde es gut gehen. Das musste es.

»Sie kann sich doch nicht in die Hose gemacht haben, Kemi.«

»Siehst du etwa nicht, was ich sehe?«

»Das ist ihr Fruchtwasser. Ihre Fruchtblase ist geplatzt.« Aunty Bunmi sprach mit Bestimmtheit.

Mit einer kühlen Hand ergriff Ebuns Tante ihren Arm, gab ihr so Halt und zog sie dann ins Wohnzimmer, wo sie sie zu einem Sessel führte. Fünf Augenpaare waren auf sie gerichtet.

»Das kann nicht ihr Fruchtwasser sein. Es ist noch zu früh!«, rief ihre Mutter. Ja, es war noch zu früh. Vielleicht würde Ebun nun erfahren, wie es sich anfühlte, ein Kind zu verlieren.

Ihre Tante blickte sie kurz aus ihren dunklen Augen an. Dann wandten beide sich ab. Ebun dachte an die Wut, die sie noch vor wenigen Sekunden verspürt hatte. Was hatte sie denn geglaubt, was sie dieser Frau an den Kopf werfen könnte? Nun spürte sie nichts anderes mehr als eine Welle der Müdigkeit. Aus dem Augenwinkel sah Ebun, wie Sangos dunkle Umrisse hinter dem Sofa verschwanden.

Die Frauen diskutierten, was als Nächstes zu tun sei. Großtante Ronke schlug vor, Ebun solle sich hinlegen und die Beine zusammenpressen, dann würde das Baby sich wieder entspannen. Ihre Mutter ging unverständliche Stoßgebete murmelnd auf und ab, und Ebun sah sich instinktiv nach einem der Geschwister um, damit sie gemeinsam die Augen verdrehen konnten, bevor es ihr wieder einfiel: Mo war fort, und Tolu wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben.

»Vielleicht kann Mama G …«, begann Aunty Bunmi.

Ebun schüttelte sich. Sie hatte nicht vor, sich in die Hände einer Mamalawo und der von ihr herbeigerufenen Geister zu begeben. Dies war ihr Kind, und sie würde um die Seele des Mädchens kämpfen.

»Bringt mich einfach ins Krankenhaus.«

III

Sie solle pressen, hieß es. Pressen.

Als wäre das so einfach. Als würden sie damit nicht von ihr verlangen, sich dem Tod zu ergeben.

Sie hörte einen kehligen Schrei und stellte dann fest, dass er aus ihrem eigenen Mund gekommen war. Vor diesen Schmerzen hatte sie sich zu Recht gefürchtet. Sie bezweifelte, dass sie die Erfahrung überleben würde. Irgendjemand sagte, sie mache das gut, aber sie fühlte sich, als wäre sie unter Wasser, und die Stimme würde versuchen, von der Oberfläche zu ihr durchzudringen. Die Worte hatten keinerlei Bedeutung. Ebun atmete. Sie presste. Sie spürte, wie der Kopf zum Vorschein kam. Sie schrie, und dann war es endlich vorbei.

Sie bekam das nackte, weinende Baby in den Arm gelegt und starrte das Kind an, das sie sieben Monate lang genährt hatte: der Grund für ihr Sodbrennen, für die endlosen Blutverdünner-Spritzen, die Übelkeit und die Zerstreutheit. Hier war sie nun, ihre Tochter, in ihrer kleinsten und zerbrechlichsten Form. Ihre Haut fühlte sich an Ebuns eigener nackter Haut so weich an wie ein Kissen. Das Weinen ließ nach. Sie atmeten gemeinsam. Flatternd öffnete ihre Tochter die Augenlider, und ihre Augen wirkten uferlos und vertraut. Ebun wurde umhüllt von einer Freude, die so verdichtet war, dass sie sich wie Trauer anfühlte. Nichts würde jemals so wichtig sein wie dieses Kind.

»Wunderschönes Haar«, rief eine Krankenschwester, als Ebun dem Baby sanft über die Kopfhaut strich. Und es stimmte: Das Haar ihrer Tochter war bereits dicht und geringelt und würde wahrscheinlich lang und widerstandsfähig werden, Feuchtigkeit aufsaugen und der Schwerkraft trotzen.

Und dann war der Augenblick schon wieder vorbei. Ihre Tochter wurde fortgebracht, um zu überprüfen, ob ihre Organe vollständig entwickelt waren und sie allein überleben konnte.

Als Ebun das Baby schließlich zurückbekam, sah sie, dass die Augen ihrer Tochter schwer vor Müdigkeit waren. Augen, die Ebun an Monife erinnerten: Sie standen weit auseinander und zeigten schräg nach unten. Sie spürte selbst das Bedürfnis nach Ruhe und gab ihm nach. Das Hier und Jetzt war durchtränkt von allem, was gut war. An etwas anderes brauchte sie im Augenblick nicht zu denken.

IV

Auf der Station war es dunkel, aber Ebun spürte, dass noch irgendjemand bei ihnen war. Es war ihre zweite Nacht im Krankenhaus, und sie war in ein Zimmer verlegt worden, das durch einen dünnen Vorhang zweigeteilt wurde. In ihrem Bereich war gerade genügend Platz für ein Patientenbett, ein Gitterbettchen und einen einzelnen Stuhl. Sie öffnete die Augen und wartete, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt hatten.

Sie erkannte die Umrisse einer Person, die sich auf das Bettchen zubewegte, in dem ihr Baby schlief. Zuerst hielt Ebun sie für ihre Mutter. Aber ihre Mutter war klein und hatte breite Hüften, diese Frau dagegen war groß und schlank. Außerdem war ihre Mutter zum Schlafen nach Hause gegangen. Eine Krankenschwester vielleicht? Aber eine Krankenschwester würde doch sicher etwas sagen.

Panik stieg in ihrer Brust auf. Die Gestalt steuerte auf ihr Kind zu, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach mit schlechten Absichten. Warum sonst diese Heimlichtuerei? Ebun wollte schreien, war aber noch angeschlagen und benommen von den verschiedenen Medikamenten, die dafür sorgten, dass sie keine Schmerzen spürte. Ihr Körper weigerte sich zu tun, was sie sich am sehnlichsten wünschte: Aufstehen und ihr Baby beschützen. Ebun versuchte noch einmal, nach jemandem zu rufen.

»Schwester. Schwester.« Aus ihrer trockenen Kehle kam nichts als ein Krächzen. Sie hoffte, die andere junge Mutter hinter dem Vorhang würde sie hören, aber niemand antwortete.

Ebuns Puls beschleunigte sich, als die Gestalt sich weiter dem Bettchen näherte. Nach und nach wurde deutlich, dass es sich um eine Frau in einem übergroßen T‑Shirt handelte, das den Blick freigab auf lange Beine, nackte Füße und ein dünnes Gliederkettchen, das an ihrem rechten Knöchel glitzerte. Auf einmal erkannte Ebun das dichte Haar und die langen O‑Beine. Es war Mo. Mo war hier, nicht auf dem Friedhof von Ikoyi, in einer mit Erde bedeckten Holzkiste, sondern hier, in dem abgeteilten Bereich bei Ebun und dem Baby, und sie beugte sich über das Gitterbett, hob das Baby hoch und schaute ihm ins Gesicht.

»Mo. Bitte. Bitte«, bettelte Ebun, auch wenn sie nicht hätte sagen können, worum sie eigentlich bat. Sie griff nach dem Bettgestell und zog sich daran hoch. Dann schwang sie die Beine vom Bett und versuchte aufzustehen, brach aber sofort zusammen und knallte auf den Fußboden. Also kroch sie mühsam auf allen vieren zum Bettchen.

Falls Mo Ebun zur Kenntnis genommen hatte, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie hielt das Baby im Arm und schaukelte es sanft. Weder Mo noch das Baby gaben einen Laut von sich. Als Ebun näher herankam, fiel ihr auf, dass Monife nass war, das T‑Shirt an ihrem Körper klebte und ihr das Haar schwer und glänzend über die Schultern fiel. »Bitte«, versuchte Ebun erneut hervorzubringen. Mo hob langsam den Kopf, und ein einzelner Wassertropfen kullerte von ihrem Haaransatz, fiel im schwachen Licht aufblitzend und landete mit einem leisen Platscher auf der Stirn des Babys …

Mit wild pochendem Herzen schreckte Ebun aus dem Schlaf. Sie blickte sich verzweifelt um: Auf der Station war es dunkel und still. Sie stellte fest, dass sie aus ihrem Krankenhausbett aufstehen und zum Gitterbettchen schlurfen konnte, wo ihr Baby friedlich schlief. Und Mo lag nach wie vor zwei Meter unter der Erde, über zwanzig Kilometer entfernt. Es war nur ein Traum gewesen. Die Grenze zwischen den Lebenden und den Toten war unüberwindbar, und für Ebun gab es keinen Grund, sich zu fürchten. Erst als sie sich wieder von dem Bettchen abwandte, wurde ihr bewusst, dass ihre Fußsohle nass war und sie in einer kleinen Pfütze stand.

V

Es gab die Zeit vor Monife und die Zeit danach.

Die Zeit davor war trist und träge, aber vor allen Dingen war sie so unglaublich einsam gewesen. Ebun hatte gemeinsam mit Kemi im Falodun-Haus gewohnt, und ihre Mutter war regelmäßig stundenlang verschwunden, um auf die Jagd nach Ehemann Nummer vier zu gehen oder in verschiedenen exklusiven Lagoser Clubs importierten Goldschmuck an Ehefrauen zu verkaufen, nachdem sie ihrer elfjährigen Tochter lediglich eine Liste mit zu erledigenden Arbeiten in die Hand gedrückt und sie dann sich selbst überlassen hatte. Ebun war ein dünnes, melancholisches Kind, das den Anweisungen gewissenhaft folgte und dann darauf wartete, dass ihre extravagante, lachende Mutter nach Hause kam und sie mit ihren Abenteuern unterhielt. Sie hatte keine Freundinnen, da sie die Kunst des Freundschaftenschließens als mühsam empfand, und ihr fehlte die Fantasie, um sich selbst zu beschäftigen. Jene Stunden, in denen sie auf die Rückkehr ihrer Mutter wartete, zogen sich wie Kaugummi, und sie hätte hinterher nicht sagen können, womit sie sie eigentlich verbracht hatte.

Aber all das änderte sich auf einen Schlag, als Kemis Schwester eines Tages mit ihren beiden Kindern und acht Koffern im Schlepptau vor ihrer Haustür stand. Ebun beobachtete durch das Geländer der Osttreppe, wie der mürrische sechzehnjährige Tolu und die strahlende fünfzehnjährige Monife ihr Gepäck ins Heim der Faloduns schleiften. Sie sah zu, wie ihre Mum und ihre Tante sich umarmten, weigerte sich aber, von ihrem Adlerhorst zu steigen.

»Ebun«, rief ihre Mutter. »Komm jetzt runter. Erinnerst du dich noch an deinen Cousin und deine Cousine? Komm und sag Hallo.«

Natürlich erinnerte sie sich noch an die beiden. Sie waren ihre Verwandten, die in England lebten, mit einem harten Akzent sprachen und eine seltsame Abneigung gegenüber der Hitze hatten. Sie waren zuletzt vor zwei Jahren zu Besuch gewesen und hatten damals ihre Verachtung für Ebuns Zuhause und für ganz Nigeria nicht verbergen können. Trotzdem waren sie nun wieder hier. Aus den lautstark geführten Telefongesprächen ihrer Mutter hatte Ebun mitbekommen, dass Aunty Bunmis Mann eine neue Familie hatte und seine alte Familie nicht wusste, wo sie nun bleiben sollte.

»Ebun, ich möchte es dir nicht noch einmal sagen müssen.«

Ebun stand auf, zögerte, ließ einen Fuß über der Stufe unter ihr schweben, drehte sich dann jedoch um und rannte in ihr Zimmer. Sie konnte nur hoffen, dass die Gäste verschwunden sein würden, wenn sie wieder herauskam. Sie war solche spontanen Besuche gewohnt: von ihren Halbbrüdern, die ihr jedes Mal zu verstehen gaben, dass ihre Anwesenheit unerwünscht war, von ihrem Vater, der ab und zu auftauchte, um seine Rechtschaffenheit zu demonstrieren, und auch gelegentlich von Kemis Verehrern, die Ebun unbeholfen Fragen über die Schule stellten. Dann glitt Ebun hinter Türen, kroch unter Stühle und Betten und wartete, bis der jeweilige Besuch wieder gegangen war.

Als sie jedoch diesmal aus ihrem Versteck auftauchte, waren die Geschwister noch da. Und das waren sie auch am nächsten Tag, und am Tag darauf.

Das Trauma, von seinem Vater verlassen worden zu sein, zeichnete sich deutlich in Tolus Verhalten ab: Er war schroff und abweisend, schloss sich in seinem Zimmer ein und kam nur zum Essen heraus.

Aber Mo, Mo war anders. In der beständigen Finsternis von Ebuns Existenz war Mo eine leuchtende Kerze, mit ihren ausgedachten Spielen und ihrem theatralischen Augenrollen, wann immer ihre Mütter etwas Peinliches taten, was ziemlich häufig vorkam. Außerdem hatte sie diese Art, Ebun zuzuhören, den Kopf in die Hände gestützt und ihr tief in die Augen blickend. Jahrelang bemühte Ebun sich, ihre Cousine zu imitieren: ihre tiefe und raue Stimme, ihre geschwungene Handschrift, die Musik, die sie hörte, und die Leichtigkeit, mit der sie tanzte. Falls Monife Ebuns Bemühungen bemerkte, so verlor sie jedenfalls kein Wort darüber. Außer: »Ich habe mir schon immer eine kleine Schwester gewünscht.«

Monife hatte Ebuns Herz wieder zum Schlagen gebracht, weshalb diese nicht gefasst war auf die plötzliche Traurigkeit, die ihre Cousine manchmal überfiel und damit den gesamten Haushalt in einen Krisenzustand stürzte. Es kam stets aus heiterem Himmel: Mo konnte nicht mehr schlafen, aß nichts mehr, blieb im Bett und zog sich die Decke über den Kopf, redete kaum und tat sogar noch weniger. An was für einen düsteren Ort sie sich auch begeben haben mochte, Ebun wäre ihr liebend gern dorthin gefolgt, aber ihr blieb der Zutritt verwehrt.

Und dann war es genauso schnell wieder vorbei, wie es begonnen hatte. Monife tauchte so strahlend wie zuvor aus ihrem Schlafzimmer auf, überschüttete Ebun mit Liebe, umarmte sie, unternahm Ausflüge mit ihr, platzte ins Badezimmer, um mit ihr zu tratschen, und ignorierte dabei Ebuns Versuche, ihren Körper zu verstecken, als ihr Haare zwischen den Beinen wuchsen und ihre Brüste anschwollen. Mo war diejenige, die ihr eine Binde zusteckte, als sie braune Flecken in Ebuns Unterhosen bemerkte. Mo war diejenige, die betonte, wie schön die tiefdunkle Haut war, die sie beide hatten.

Und Mo war auch diejenige, die ihr von dem Fluch erzählte, der auf der Familie lastete.

Der Fluch der Falodun Frauen

Wie alles begann

Feranmi Falodun (die mit dem Fluch belegt wurde) war den Erzählungen zufolge eine ganz besonders schöne Frau gewesen: Ihre glatte Haut absorbierte das Licht, ihr volles Haar war lang und schwer. Ihr Lachen klang angeblich wie ein plätschernder Bach. Sie hatte lange, feingliedrige Finger und wusste auch damit umzugehen, etwa wenn sie Körbe herstellte, Haare flocht oder Kleidung strickte. Mit zehn Jahren war ihr Geldbeutel bereits prall gefüllt mit den kobos, die sie sich mit ihren Talenten verdiente.

Ihr Vater setzte große Hoffnungen darauf, dass sie einmal einen guten Brautpreis erzielen würde, weshalb sie die einzige seiner Töchter war, der er eine Ausbildung zuteilwerden ließ. Und ganz wie er es vorhergesehen hatte, zog sie viele Verehrer an. Der Mann, der am Ende ihre Aufmerksamkeit weckte, war allerdings praktisch ein Fremder. Er war in ihr Dorf gekommen, um seinen Vater zu beerdigen. Feranmi fiel er ins Auge, als er durch das Dorf lief. Sie beobachtete ihn, wie er mit den Müttern und Großmüttern flirtete, und sah sich genau an, wie er den Gastgeber spielte für die ganzen Menschen, die dabei sein wollten, wenn er seinen Vater beisetzte. Er war neu und interessant, ein gebildeter Mann, der in der Stadt lebte und englische Anzüge trug. Bloß schenkte er Feranmi keinerlei Beachtung. Zunächst.

Ignoriert zu werden gefiel ihr nicht, also schlich sie sich eines Nachts in den Bungalow seines Vaters und in die Arme des Mannes, als verführerischer Geist, der (wie er seiner Frau Jahre später erzählen würde) seinen Körper, seinen Verstand und seine Seele überwältigte. Die gemeinsam verbrachte Nacht war wie ein Fiebertraum. Als er am Morgen ins Tageslicht taumelte, war er sich nicht ganz sicher, ob überhaupt etwas davon stattgefunden hatte. Der Geist war längst verschwunden. Er kannte nicht einmal seinen Namen.

An jenem Tag hatte er aufbrechen wollen. Sein Vater ruhte nun unter der Erde, und seine Sachen waren gepackt. Sein Fahrer brachte das Auto vor den Bungalow, und der Mann traf letzte Vorkehrungen für die lange Heimfahrt. Da sah er eine große Menschenmenge, angeführt von ihrem Chief, auf sich zukommen und fragte sich, wohin sie wohl unterwegs waren. Sie blieben vor ihm stehen, also begrüßte er sie freundlich und vergaß auch nicht, sich vor dem Chief niederzuwerfen. Aber der Chief reagierte viel kühler, als der Mann es gewohnt war.

»Du wolltest also abreisen, ohne für die Kochbananen zu bezahlen, die du verspeist hast?«, fragte der Chief in seinem stolzen Englisch. Der Mann entschied, auf Yoruba zu antworten.

»Nígbà wo ni mo jẹ dòdò, tí mi ò ṣ’ọ́wọ́?«

Die Menge teilte sich und gab den Blick frei auf jenen verführerischen Geist, den der Mann den größten Teil der Nacht versucht hatte zu zähmen. Feranmi. Ihr Name war Feranmi, und sie war die Antwort auf die Frage, die er gestellt hatte. Er musste schlucken. Es würde nicht so einfach werden, diesen Ort wieder zu verlassen.

Sie kamen zu einer Einigung. Der Mann aus der Stadt gab ihnen Ziegen, Yamswurzeln, Fische, Palmöl, orogbo, Zucker und Honig. Und er gab ihnen Geld. Es war der Brautpreis, den Feranmis Vater stets vor Augen gehabt hatte. In der folgenden Woche dann saß der Mann in seiner prachtvollen teuren agbada unter einem verheißungsvollen Himmel, und die junge Frau, die er erworben hatte, wurde in ihrer farblich abgestimmten Kleidung hereingeführt, um vor ihm niederzuknien. Er kaufte ein bescheidenes, aber solide gebautes Haus für sie. Er vollzog die Ehe, was der einfachste Teil bei der ganzen Angelegenheit war, und dann durfte er endlich gehen.

Zwischen seinen kurzen, unregelmäßigen Besuchen dachte er nur selten an Feranmi. Sein Leben änderte sich durch ihre Anwesenheit darin kaum. Es dauerte fünf Jahre, ehe seine erste Frau darauf beharrte, ihn in sein Dorf zu begleiten, um das Haus zu sehen, das er dort errichtet hatte – ein Haus, von dem sie annahm, dass ihre Kinder es einmal erben würden. Auf der langen Fahrt bemerkte der Fahrer, dass sein Arbeitgeber stark schwitzte, und fragte, ob sie umkehren sollten. Doch sein oga brachte kaum ein Wort hervor. Als sie das Dorf erreicht hatten, wurde der Fahrer diskret vorausgeschickt, um Feranmi zu bitten, sich als Angestellte seines ogas auszugeben, aber Feranmi war nicht gewillt, das Dienstmädchen zu spielen oder Wemimo zu verstecken, ihre altkluge Tochter. Sie begegnete der Ehefrau ihres Mannes mit erhobenem Kopf und klarem, unerschrockenem Blick.

Dem Ehemann, den sie sich teilten, fiel plötzlich ein, dass er den Chief begrüßen musste, und so ließ er die beiden Frauen die Sache unter sich klären. Fünfundvierzig Minuten später lockten ihre schrillen Schreie eine Menschenmenge herbei. Man traf sie mitten im Kampf an, ihre Kleider zerrissen, Blut aus mehreren tiefen Kratzern strömend. Es dauerte fünf Minuten, bis man sie auseinandergezerrt hatte, und dann sah das wachsende Publikum zu, wie die erste Frau sich zu ihrer vollen Größe aufrichtete, mit zitterndem Finger auf die zweite Frau, Feranmi, zeigte und verkündete:

»Für dich wird es niemals gut ausgehen. Kein Mann soll dein Haus je sein Heim nennen. Wenn einer es versucht, wird er keinen Frieden finden. Mögen deine Töchter verflucht sein: Sie werden den Männern nachstellen, aber die Männer werden ihnen wie Wasser durch die Finger rinnen. Deine Enkelinnen werden unglücklich lieben. Deine Urenkelinnen werden sich vergeblich um Anerkennung bemühen. Deine Töchter, die Töchter deiner Töchter und alle Frauen nach ihnen werden der Männer wegen leiden. Kò ní dá fún ẹ́.« Dann wischte sie sich das Blut aus einer ihrer vielen Wunden und verschmierte es auf dem Boden.

Feranmi lachte. Sie hatte Vertrauen in sich, in ihre Schönheit und in die Schönheit ihrer Tochter. Nachdem ihr Mann diesmal das Dorf verlassen hatte, kehrte er jedoch nicht mehr zurück.

Die zwölfjährige Ebun erklärte der sechzehnjährigen Monife, sie glaube nicht an Flüche.

»Kann schon sein«, erwiderte Monife und kaute langsam auf ihrem Kaugummi. »Aber vielleicht glaubt der Fluch ja an dich?«

VI

Am Morgen nach der Nacht, in der Ebun von Monife geträumt hatte, kehrte ihre Mutter gemeinsam mit Aunty Bunmi ins Krankenhaus zurück. Wäre Kemi allein gekommen, hätte Ebun ihr womöglich von ihrem Traum erzählt, und von der unguten Vorahnung, die er bei ihr ausgelöst hatte. Aber die Schwestern kamen zu zweit, und so verschwieg sie ihre Angst.

»Ẹkú ewu ọmọ«, sagte Aunty Bunmi und gratulierte Ebun damit zu ihrem Überleben, denn die Geburt eines Kindes war eine ernste Angelegenheit, als würde man in See stechen, ohne zu wissen, ob man je wieder Land zu Gesicht bekäme. Ebun nahm die Glückwünsche taktvoll entgegen. Sie fragte sich, wie Aunty Bunmi die jüngsten Geschehnisse wohl verarbeitete. Sie hatte gerade erst eine Tochter verloren, und nun hatte ihre Nichte eine bekommen. Ebun konnte sich nicht vorstellen, wie es ihrer Tante damit gehen mochte.

»Bist du dir sicher, dass du dem Vater des Babys nicht Bescheid geben möchtest?«, fragte Kemi.

»Mum …«

»Wenn er sich weigert, Verantwortung zu übernehmen, können wir mit seiner Familie reden.«

»Warum gehst du davon aus, dass er sich weigert …?«

Aber sie verlor den Faden, als sie sah, wie ihre Tante auf das Babybettchen zuging. Als sie Bunmi keuchen hörte, wurde ihr bewusst, dass ein Teil von ihr dieses Keuchen erwartet hatte.

»Kemi. Ah ah. Mo mọ̀ ohun tí mo ń rí. Sie ist das Ebenbild von …«

»Ja«, unterbrach Ebun sie rasch. »Ja, sie … Ich schätze mal, sie hat eine gewisse Ähnlichkeit mit Mo.« Es war nicht zu leugnen: die Augen des Babys, die lange schmale Nase, die breite Stirn. Als hätte sie das Kind ihrer Cousine zur Welt gebracht.

Die Ähnlichkeit war ihr zuerst aufgefallen, als sie ihre Tochter im Arm hielt und zusah, wie sie um ihre Brust herumschnüffelte und schließlich andockte. Während sie dann beim Wechseln der ersten Windel achtgab, die empfindlichen Überreste der Nabelschnur nicht zu berühren, hatte sie wahrgenommen, wie sehr die beiden sich glichen. Und als die Krankenschwestern hereinkamen und das dichte, üppige Haar ihres Babys bewunderten, hatte sie schnell betont, schon ihre Vorfahrin Feranmi habe solches Haar gehabt.

»Eine gewisse Ähnlichkeit? Eine gewisse Ähnlichkeit, ké?« Aunty Bunmi griff in das Bettchen und hob das Neugeborene begierig heraus. »Monife ist zu mir zurückgekehrt. Sie ist wieder da.« Ebun lief es eiskalt den Rücken herunter.

»Was?«, fragte sie und richtete sich mühsam auf. Ihre Mutter sah, wie verstört Ebun war, erhob sich rasch von dem Plastikstuhl neben dem Bett, trat auf ihre Schwester zu und streckte die Arme nach dem Baby aus. Aber Aunty Bunmis Griff wurde nur noch fester.

»Vielleicht gibst du sie lieber mir, Bunmi«, schlug Kemi sanft vor.

»Sieh dir nur ihre Augen an. Das sind eindeutig Monifes Augen.«

»Bunmi.« Die Stimme ihrer Mutter hatte einen tieferen Unterton bekommen, aber ihre Tante ließ sich nicht beirren. Sie wiegte das Baby in ihren Armen und suchte noch immer nach Hinweisen darauf, dass ihre Tochter zurückgekehrt war.

»Und ihre Stirn. Sieh doch nur, wie hoch ihre Stirn ist.«

»Diese Stirn haben wir alle, Aunty«, sagte Ebun vom Bett aus. »Es ist nicht allein Monifes Stirn.«

Aunty Bunmi seufzte. »Meine Tochter ist zu mir zurückgekehrt.«

»Das ist sie nicht«, kreischte Ebun mit hoher, zittriger Stimme. »Seht doch, sie hat ein Geburtsmal, das Mo nicht hatte. In ihrem Nacken.«

Ihre Mutter rückte näher, während Aunty Bunmi das Neugeborene umdrehte und gleich erkennen würde, was Ebun aufgefallen war, als sie ihrem Baby zum ersten Mal einen Body angezogen hatte: eine Spur aus blassen Flecken, wie Tröpfchen auf einem Glas. Sie waren klein und auf der frisch geschlüpften Haut beinahe zu übersehen, aber Ebun war sicher, sie würden bleiben. Und die Tatsache, dass Monife kein solches Mal gehabt hatte, beruhigte sie.

Aber wenn Ebun geglaubt hatte, Bunmi würde sich davon entmutigen lassen, wurde sie rasch enttäuscht.

»Es ist, als hätte jemand drei Finger in ihre Haut gepresst. Dieses Mal bedeutet, dass sie zurückgestellt wurde. Seht ihr das denn nicht? Sie wurde dem Maul des Todes entrissen. Sie wurde …«

»Das ist nicht Monife. Monife ist nicht mehr da.« Ebuns Hinterkopf pochte. Sie hätte alles gegeben, um Mo wiederzusehen. Sie hatte Mo geliebt. Sie konnte noch immer nicht glauben, dass sie fortan ohne sie durchs Leben gehen musste. Aber ihr Kind würde nicht das Gefäß sein, das ihre Cousine nutzen konnte, um in dieses Leben zurückzukehren. Man bekam nur ein einziges Leben, und Mo hatte entschieden, was sie mit ihrem machen wollte.

»Ebun«, zischte ihre Mutter.

»Was?!«

»Sei vorsichtig«, flüsterte sie und wies mit dem Kinn auf Aunty Bunmi, deren Augen sich schnell mit Tränen füllten.

»Das ist meine Tochter, Mummy.«

»Niemand behauptet, dass sie das nicht ist.«

»Sie ist unsere Tochter«, sagte Aunty Bunmi bestimmt. »Und dieses Mal werden wir sie sogar noch mehr lieben.«

VII

Auf dem Teller lag der schuppige Echsenkopf einer Siedleragame in all seiner Pracht. Ebun griff nach der Gabel, stocherte in dem Fleisch herum und ließ das Utensil dann fallen.

»Ich glaube, ich verzichte lieber.«

»Du kannst nicht verzichten«, erklärte Aunty Bunmi ihr. »Du bist jetzt eine Mutter und musst lernen, für dein Kind Opfer zu bringen.«

»Indem ich eine Echse esse?«

»Indem du deine eigenen Wünsche zurückstellst.«

Ebun glaubte, Mos spöttisches Schnauben zu hören, aber Mo war nicht da, um spöttisch zu schnauben. Nach nur einer Woche wurde ihr bereits das Gefühl vermittelt, sie wäre als Mutter nicht gut genug. Auch in diesem Augenblick hatte Aunty Bunmi das Baby schon wieder auf dem Arm. Ebun musste sich auf ein Tauziehen einlassen, um ihre eigene Tochter überhaupt einmal zu halten. Nur zum Stillen übergab Aunty Bunmi das Neugeborene bereitwillig an ihre Nichte. Noch schlimmer war nur, dass auch Sango ihr nicht von der Seite wich, weil er sich keine drei Meter von dem Baby entfernen wollte.

»Das ist keine große Sache«, fuhr ihre Tante fort.

»Wir alle mussten es tun«, fügte ihre Mutter sanft hinzu.

Die beiden hatten Ebun mit dieser Tradition überfallen, als sie sich gerade für den Besuch des Pastors bereitmachte. Ihre Tochter war nun neun Tage alt, also war es eigentlich schon einen Tag zu spät, um für ihr Baby zu beten, es zu segnen und ihm einen Namen zu geben.

Ebun hatte sich eine einfache Zeremonie gewünscht, an der nur sie und ihr Baby, ihre Mutter, ihre Tante und Tolu teilnehmen sollten, wobei Letzterer noch nicht auf ihre Einladung reagiert hatte. Er war einen Tag nach Mos Beerdigung und der Geburt ihres Kindes aus dem Falodun-Haus ausgezogen und ging nicht ans Telefon, wenn Ebun anrief. Also würde die Zeremonie wohl noch intimer ausfallen als geplant. Überraschenderweise hatte ihre Mutter nichts gegen eine Veranstaltung im kleineren Kreis einzuwenden gehabt. Ebun erklärte es sich damit, dass eine alleinstehende Mutter mit einem mysteriösen Kindsvater einen größeren Skandal erregen würde, als selbst Kemi durchzustehen bereit war. Allerdings hätte sie skeptisch werden sollen, als ihre Bedingungen so rasch akzeptiert wurden, denn zwei Stunden, bevor der Pastor erscheinen sollte, kamen die beiden plötzlich mit diesem Ritual um die Ecke.

»Ich habe kein Interesse an irgendwelchen Fetisch-Praktiken.«

»Das ist das Problem mit euch jungen Leuten: Ihr denkt, ihr wisst alles. Das ist kein Fetisch, das ist unsere Kultur. Unsere Tradition.«

»Sie sagt die Wahrheit, Ebun«, bestätigte ihre Mum. Aber wenn sie sich so sicher war, dass am Verspeisen einer Echse nichts auszusetzen war, wieso dann diese Eile, ihr die Kreatur noch vor der Ankunft des Pastors hineinzuzwängen?

Ebun starrte auf den abgetrennten Echsenkopf. Die durchwachten Nächte und wunden Brustwarzen setzten ihr zu, daher fehlte ihr die Kraft zum Streiten. Sie griff also nach Messer und Gabel, die zu beiden Seiten des Tellers für sie platziert worden waren. Der Kopf der Echse war mit Schuppen bedeckt, und ihre Augen starrten sie ausdruckslos an. Immerhin war sie nicht roh. Ebun nahm ein winziges Stück Fleisch mit der Gabel auf und würgte es rasch hinunter. Kurz dachte sie, es würde ihr direkt wieder hochkommen, aber sie griff schnell nach dem Glas mit Wasser und schüttete es hinterher, um sich und ihren Magen zu beruhigen.

Die beiden älteren Frauen seufzten gleichzeitig auf.

»Ehen! Jetzt kann es weitergehen.« Ihre Mutter wies auf den hölzernen Sofatisch, auf dem ein Glastablett mit verschiedenen zeremoniellen Zutaten auf sie wartete. Mit diesem Teil des Rituals war Ebun zumindest vertraut. Sie hatte zwar noch nicht an vielen Namensgebungszeremonien teilgenommen, aber sie wusste, dass diese Praxis wesentlich geläufiger war als das Verspeisen einer Echse. Strahlend reichte ihre Mutter die Leckereien an Ebun und Bunmi weiter und nannte von jeder einzelnen ihren Namen und ihren Zweck, woraufhin alle drei Frauen einen Bissen oder einen Schluck zu sich nahmen.

»Oyín: damit das Leben unseres Kindes süß und glücklich wird. Obì: um das Böse abzuwehren.«

»Nichts Böses soll sich ihr nähern«, fügte Aunty Bunmi hinzu. Sie naschten gemeinsam den Honig und die Kolanuss.

»Àtàrẹ̀: damit sie fruchtbar wird wie die zahllosen Samen.«

»Ja o!« Aunty Bunmi wischte sich mit der freien Hand die Tränen aus den Augen, was Ebun nicht zu bemerken vorgab. Stattdessen richtete sie den Blick auf das schlafende Baby in seinem zu großen Satinkleid.

»Òmí: damit sie niemals Durst leidet und keine Feinde sie am Wachsen hindern.«

»Ihre Feinde werden sie nicht einmal sehen.« Und gemeinsam tranken sie.

»Èpò: für ein reibungsloses und bequemes Leben.«

Rhythmus und Bedeutung der von ihrer Mutter ausgesprochenen Worte zogen Ebun in ihren Bann. Später würde sie es auf die Hormone schieben, aber in diesem Augenblick wünschte sie ihrer Tochter tatsächlich all diese Dinge. Das Palmöl war zähflüssig und herb auf der Zunge.

»Ìyọ̀: denn ihr Leben wird außergewöhnlich sein. Und òrògbó: damit unser Kind ein laaaaanges Leben vor sich hat. Amen!«

Amen!, wiederholte Ebun still für sich.

Und dann war es Zeit für die eigentliche Auswahl der Namen. Ihre Tante brachte eine leere Schüssel und warf sogleich einen Fünfzignairaschein hinein, womit sie sich symbolisch das Recht erkaufte, einen Namen für das Kind beizusteuern. Ebun hielt den Atem an. Sollte Aunty Bunmi es wagen, den Namen Monife vorzuschlagen, würde sie ihn ablehnen. Aber durfte sie ihn überhaupt ablehnen? Sie würde es herausfinden.

»Wie wirst du unsere Tochter nennen?«, fragte Kemi.

»Motitunde!« Ich bin wieder da. Monife wäre weniger beleidigend gewesen. Aunty Bunmi brandmarkte das Baby damit im Grunde als eine Reinkarnation. Ja, Ebuns Kind sah ihrer Cousine ähnlich, aber Babys veränderten sich, dies würde nicht die finale Gestalt ihrer Tochter sein. Ebun öffnete den Mund, aber ihre Mutter warf schnell Geld in die Schüssel, womit der Name besiegelt war.

»Ich habe auch einen!«, verkündete sie dann.

»Wie lautet er?«

»Abidemi!« Der Name für ein weibliches Kind, das in Abwesenheit seines Vaters geboren wurde. Die beiden wollten Ebun ganz offensichtlich schikanieren. Ihre Mutter reichte die Schüssel an sie weiter.

Nun war Ebun an der Reihe. Sie leistete ihren Beitrag und teilte ihnen den Namen mit, den sie für ihre Tochter ausgesucht hatte.

Ihre Tochter, die besser und großartiger sein würde als alle, die vor ihr gekommen waren.

Sie würde ihre Integrität wahren.

Ebun gab ihr den Namen:

»Eniiyi.«

Teil II

Monife (1994)

I

Bei Monifes Rückkehr war das Haus in dichten Nebel gehüllt. Der Weihrauch lag so schwer in der Luft, dass sie kaum noch etwas sehen konnte. Sie überlegte, direkt wieder umzudrehen, zurück zur Uni zu gehen und sich hinter ihren Büchern zu verstecken. Es würde nichts Gutes dabei herauskommen, wenn sie sich tiefer in das Haus der Faloduns hineinbegab, wo nur Wahnvorstellungen auf sie warteten. Ein paar Minuten lang blieb sie stehen und tat so, als hätte sie eine Wahl: zurück zur Uni oder ins Haus gehen, zurück zur Uni oder über die Schwelle treten, zurück zur Uni oder sich auf den Wahnsinn einlassen.

Aber in Wahrheit blieb sie nicht gern länger auf dem Campus als nötig. In London aufgewachsen, war sie fest davon ausgegangen, in England Geisteswissenschaften zu studieren, doch das Schicksal und ein fremdgehender Vater hatten dafür gesorgt, dass ihr Leben nicht ganz nach Plan verlaufen war. Stattdessen studierte sie nun in Lagos unter der Anleitung von langweiligen alten Männern Jura, ohne eigentlich Anwältin werden zu wollen, und wohnte nach wie vor in dem Haus, das ihr Urgroßvater erbaut hatte.

Urgroßvater Kunle hatte zwar behauptet, er glaube nicht an den Fluch, dennoch hatte er Vorkehrungen getroffen. In dem zweistöckigen Gebäude gab es genau sechs Schlafzimmer, eins für jede seiner Töchter – Toke, Bimpe, Afoke, Fikayo, Sayo, Ronke –, damit sie, was auch immer ihnen zustieße, stets einen Ort hatten, an den sie sich flüchten konnten. Und im Laufe der Jahre hatte jede von ihnen diesen Ort auch gebraucht.

Das Falodun-Haus war im Grunde ein Museum, und niemand kam jemals auf die Idee, irgendetwas wegzuwerfen, höchstens noch ihre Cousine, die das Durcheinander beklemmend fand. Mo dagegen war entzückt von der Haarklammer, die möglicherweise Großmutter Afoke gehört hatte, den Perlenohrringen, die angeblich Großtante Toke getragen hatte, und der verstaubten Bibel, auf deren erster Seite der Name von Großtante Bimpe geschrieben stand.

Das Haus war interessant und exzentrisch mit seinen knarrenden Dielen, flackernden Lichtern und Türen, die nachts von allein aufschwangen. Aber der süßliche Geruch von Weihrauch, der es nun durchwehte, trieb Mo Tränen in die Augen und ließ ihren Mut sinken.

Monife lief vorbei an der Tür zum meistgenutzten Wohnzimmer, aus dem gedämpft das Brüllen des Publikums auf dem Wrestling-Sender drang. Aunty Kemi war also zu Hause und tat so, als wäre alles in Ordnung. Wunderbar. Monife marschierte weiter auf den Westflügel des Hauses zu, wo der Nebel am dichtesten war und der Geruch am stärksten. Beim Näherkommen konnte sie Sprechchöre hören. Vor der Tür ihrer Mutter blieb sie stehen und klopfte. Die Sprechchöre ebbten nicht ab, und anscheinend hatte ihre Mutter nicht vor, sie hereinzulassen. Monife öffnete die Tür.

Dahinter war es dunkel, denn das Licht war ausgeschaltet, und die Vorhänge waren zugezogen, um welchem bösen Geist auch immer den Eintritt zu erleichtern. Monife schaffte es im letzten Augenblick, nicht über den Hocker zu stolpern, der eigentlich unter dem Frisiertisch hätte stehen sollen. Als der Nebel sich lichtete und ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, sah sie, dass ihre Mutter in der leeren Zimmermitte stand. Die Möbel waren aus dem Weg geräumt worden, um Platz für irgendeinen Unsinn zu schaffen, auf den sie sich schon wieder eingelassen hatte.

»Mummy«, sagte Monife, sprach dann aber nicht weiter und betrachtete den Körper ihrer Mutter. Bunmis Brüste und Bauch wurden langsam schlaff, ihre Arme und Oberschenkel dagegen waren straff, und das Haar, das Monife von ihr geerbt hatte, war zwar mittlerweile ergraut, aber immer noch ein eindrucksvoller Anblick. Sie trug es wie üblich zu sechs Cornrows geflochten. Mo sah die Wulstnarbe am Arm ihrer Mutter, den Hautzipfel an ihrem Hals und den Schönheitsfleck auf ihrem Bauch. All dies konnte sie nur deshalb erkennen, weil ihre Mutter, abgesehen von einem lose um die Hüfte gebundenen Wrapper, nackt vor ihr stand.

Der Welt zeigte sie eine unerschütterliche Dame, eine gottesfürchtige Frau, eine angesehene Schulleiterin, aber hinter verschlossenen Türen flirtete Monifes Mutter mit seltsamen Geistern und Gottheiten.

»Mummy.«

Ihre Mutter gab keine Antwort, also lief Mo hinüber zur Stereoanlage, aus der die Sprechgesänge kamen, und drückte auf die Stopptaste. Dann zog sie die Vorhänge zurück und öffnete ein Fenster. Sie warf einen weiteren Blick auf ihre Mutter.

Deren Augen wirkten glasig, das Weiße darin war rot angelaufen. Mo konnte nur mutmaßen, was für eine Substanz ihre Mutter zu sich genommen und woher sie diese bekommen haben mochte. Bunmi kniff die Augen zusammen und schirmte sie mit der Hand vor dem Licht ab.

»Mach das zu. Mach das zu«, murmelte sie und wedelte mit der anderen Hand vor Mo herum. »Du wirst sie noch stören.«