4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Hildesheim 1542: Im Jahre 1542 wird in der Hansestadt Hildesheim ein Einbecker Holzhändler in einer öffentlichen Badestube erstochen. Schon am nächsten Abend wird der Knochenhauer Waldemar Klingenbeil auf offener Straße mit einem Dolch ermordet. Consul Tile Brandis, Ratsherr der Stadt Hildesheim, stößt auf Seltsames: Die Papiere des reisenden Holzhändlers sind spurlos verschwunden. Währenddessen lässt der Weihbischof Balthazar Fannemann von den Kanzeln herab die Protestanten als die Schuldigen an den Mordfällen anprangern. Consul Brandis will verhindern, dass auch in Hildesheim der Flächenbrand der Reformation ausbricht. Er heuert einen wandernden Zimmergesellen an, der den alten Dominikanerpater Eusebius überwachen soll, den wiederum der Weihbischof darauf angesetzt hat, in den Hildesheimer Gasthäusern nach dem wahren Mörder zu suchen. Doch wer ist der wandernde Zimmermann, mit dem der militante Protestant Christoph von Hagen sein Bier trinkt?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

FRANK GOYKE

Der Geselle des Knochenhauers

Ein Hansekrimi

Die Hanse

© e-book Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2014

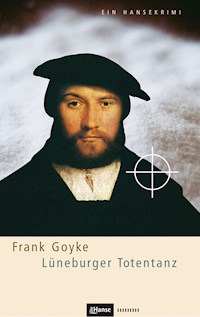

Umschlag: Motiv: Detail aus Bartholomäus Bruyn d. Ä., »Junger Mann mit Handschuhen«, um 1550 © Kunsthistorisches Museum, Wien, akg-images/Erich Lessing

ISBN 978-3-86393-512-2

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.

Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de

Inhalt

DIE PERSONEN

PROLOG Tod im Zuber

ERSTES KAPITEL Der Ruf der Glocke

ZWEITES KAPITEL Die Freiheit eines Christenmenschen

DRITTES KAPITEL Ein zweiter Mord

VIERTES KAPITEL Irrungen und Wirrungen

FÜNFTES KAPITEL Noch ein Auftrag

SECHSTES KAPITEL Ein Zuviel an leiblicher Lust

SIEBENTES KAPITEL Unter Druck

ACHTES KAPITEL Zeter und Mordio

NEUNTES KAPITEL Meister Hans

ZEHNTES KAPITEL Der Gerstensaft

Hildesheim, im Jahre 1542: In einer öffentlichen Badestube wird ein Einbecker Holzhändler erstochen. Am nächsten Abend wird der Hildesheimer Knochenhauer Klingenbiel auf offener Straße erdolcht. Und wenig später zieht man die zwölfjährige Tochter des Knochenhauers tot aus dem Fischteich. Von der Mordwelle gegen die Klingenbiels bleibt nur die junge Witwe Marie und der Geselle des Knochenhauers verschont.

Weihbischof Balthazar Fannemann lässt von den Kanzeln herab die Protestanten als die Schuldigen an den Mordfällen anprangern. Consul Tile Brandis, Ratsherr der Stadt, will verhindern, dass im katholischen Hildesheim die Reformation ausbricht. Er heuert einen wandernden Zimmergesellen an, der den alten Dominikanerpater Eusebius und den Novizen Johannes überwachen soll, die wiederum der Weihbischof darauf angesetzt hat, nach dem wahren Täter zu forschen. Eine seltsame Jagd beginnt, die die Beteiligten von den Schankstuben zur Domburg und schließlich in die Folterkammer von Meister Hans führt.

Frank Goyke, 1961 in Rostock geboren, gehört zu den bekanntesten und ambitioniertesten Krimiautoren in Deutschland. Mit seinem Erstling »Der kleine Pariser« startete er 1992 eine Krimi-Serie mit Hauptkommissar Dietrich Kölling, die inzwischen fünf Bände umfasst. Für »Dummer Junge, Toter Junge« erhielt er 1996 den Marlowe der Raymond-Chandler-Gesellschaft für den besten deutschsprachigen Kriminalroman des Jahres. Frank Goyke studierte Theaterwissenschaften in Leipzig, von 1991 bis 1996 war er Dramaturg am Fürst-Oblomov-Theater. Seit 1997 lebt und arbeitet er als freier Schriftsteller in Berlin.

In der Reihe Hansekrimis sind bis jetzt bereits vier Titel von ihm erschienen: »Balthazar Vrocklage ist verschwunden« (Rostock), »Lüneburger Totentanz« (Lüneburg), »Tödliche Überfahrt« (Lübeck) und »Der falsche Abt« (Wismar).

Denn die geheime Macht der Gesetzwidrigkeit ist schon am Werk; nur muss erst der beseitigt werden, der sie bis jetzt noch zurückhält. Dann wird der gesetzwidrige Mensch allen sichtbar werden.

Apostel Paulus,

2 Thess. 2

DIE PERSONEN

Tile Brandis Kaufmann und Ratsherr in Hildesheim

Gesche Brandis dessen Frau

Frater Eusebius ein Dominikanermönch, zurück von der Pilgerfahrt nach Rom

Johannes ein junger Novize im Konvent des Heiligen Paulus

Balthazar Fannemann Weihbischof von Hildesheim

Arnold Friedag Domherr von Hildesheim

Johann Caspari Subdiakon von Sankt Godehard

Der bischöfliche Offizial

Harmen Sprenger Bürgermeister der Stadt Hildesheim

Die Ratsherren Hinrich Einem, Dirich Raven und Eggert Unverzagt

Christoph von Hagen, protestantischer Anführer der Majorisbäuerschaft

Heinrich von Alfeld Knochenhauer in Hildesheim

Johanna von Alfeld dessen Weib

Waldemar Klingenbiel Knochenhauer und Ratsherr in Hildesheim

Marie Klingenbiel seine junge Frau

Jacob Findling Geselle und Ziehkind des Knochenhauers Klingenbiel

Peter Groper Holzhändler und Brauer aus Einbeck

Hiltrud Groper dessen Frau

Wenzel ein Wandergeselle

Meister Hans Scharfrichter und Abdecker

PROLOGTod im Zuber

Ein scharfer Wind fuhr von Mitternacht durch die Gassen der Stadt. Er brachte Regenwolken mit, die sich schon seit Tagen immer wieder in heftigen Schauern entluden. Doch von den Unbilden der Witterung bekamen die beiden Männer in der Badestube wenig mit. Das Pfeifen und Heulen des Windes hörten sie zwar, doch das focht sie nicht an: Sie saßen im Warmen. Soeben hatten die Bademägde noch heißes Wasser nachgegossen, und als besondere Gabe des Baders an seine hohen Gäste hatte er ihnen erlaubt, zu den beiden Männern in den Zuber zu steigen. Auf den Brettern, die der Badeknecht über die Holzwannen gelegt hatte, standen je ein Krug mit edlem Malvasier und ein Becher aus Siegburger Keramik – die Männer ließen es sich gut gehen.

»Nun werden die Anhänger dieses Luther wohl bald die Geschicke auch Eurer Stadt in die Hand nehmen«, sagte der Kleinere der beiden. Es war der brauberechtigte Holzhändler Peter Groper aus Einbeck.

»Was wird schon so heiß gegessen, wie es auf den Tisch kommt, mein lieber Freund?« Der größere der Männer lehnte sich zurück und schloss die Augen. Er hatte ein eingefallenes, asketisch wirkendes Gesicht, und seine Augen lagen in tiefen Höhlen.

»Wo soll ich Euch massieren, Herr?«, fragte die Bademagd, die in seinem Zuber saß.

»Das weißt du doch, Dummchen.«

Peter Groper ließ nicht locker. »Ich meine nur, in allen Euren Nachbarstädten ist der Martinismus längst eingeführt. In Braunschweig, Goslar, auch bei uns in Einbeck. Und Euer altgläubiger Bürgermeister Wildefuer ist im letzten Dezember gestorben. Wer hält die Lutherschen noch auf?«

»Meine geringste Sorge.« Der Hildesheimer Knochenhauer und Ratsherr Heinrich von Alfeld seufzte. Er schob die Hand des Mädchens fort, öffnete die Augen und beugte sich vor. »Uns kann es doch gleichgültig sein, Peter. Essen die Lutherischen kein Fleisch? Trinken sie kein Bier? Na also. Sie können doch singen, was sie wollen. Sie können den Ablasshandel verteufeln, den Papst hassen, die sieben Sakramente in Zweifel ziehen und ihren Predigern die Ehe erlauben; sollen sie doch. Wenn sie vom Reformieren hungrig und durstig geworden sind, müssen sie essen und trinken.«

»Aber wir müssen auch um unser Seelenheil besorgt sein.« Peter Gropers rundliches Gesicht war stets mit einer zarten Röte überzogen, was ihm das Aussehen einer feisten Jungfrau verlieh, vielleicht weil er oft und ausgiebig seinem guten Bier selbst zusprach. Doch nun wurde es tiefrot, und das lag nicht nur am Malvasier.

»Ach, Peter, Peter!« Alfeld schüttelte den Kopf. Jeder Mensch musste sich stets um sein Seelenheil bemühen, durch den Erwerb von Ablässen etwa oder durch Spenden an die heilige Mutter Kirche, aber die Einbecker plagten noch ganz andere Kümmernisse. Vor zwei Jahren, Anno Domini 1540, war die Stadt bis auf die Grundmauern abgebrannt. Der Einbecker Patrizier Heinrich Diek hatte unter der Folter gestanden, einen Hirten für die Brandstiftung bezahlt zu haben, und zwar im Auftrag des katholischen Herzogs Heinrich des Jüngeren zu Braunschweig-Wolfenbüttel. Groper musste eigentlich einen Rochus auf die katholische Partei haben. Aber er gehörte nun einmal zu den letzten altgläubigen Bürgern Einbecks, die sich den Evangelischen widersetzten, wenn auch nur innerlich. Alfeld selbst schwankte noch, hielt aber Kontakt zu den jüngeren Honoratioren, die überwiegend der neuen Konfession zuneigten. Wenn ihr Einfluss in der Stadt noch größer wurde, würde auch von Alfeld die lutherischen Lieder lernen.

Der Hildesheimer Ratmann seufzte vor Behagen. Die Einbecker Bürger hatten zwar alles daran gesetzt, ihre Stadt so rasch wie möglich wieder aufzubauen – auch mit Darlehen aus Hildesheim im Übrigen. Aber das Braugewerbe lag am Boden. Es würde Jahre brauchen, um sich wieder zu erholen, wenn dies überhaupt gelang. Alfeld profitierte von der Einbeckischen Not; auch deshalb hatte Peter Groper ihn aufgesucht. »Lasst uns die Annehmlichkeiten der Badestube genießen«, hatte Alfeld vorgeschlagen. »Und später, bei einer anständigen Mahlzeit in meinem Haus, bereden wir die Dinge, die Euch hergeführt haben. Seid Ihr einverstanden?«

Heinrich von Alfeld schloss abermals die Augen und ließ sich von der Magd verwöhnen. Peter Groper lehnte sich zurück. Seine Miene blieb angespannt, aber auch er senkte die Lider.

Dann riss er plötzlich die Augen auf. Er fuhr sich an den Hals und betrachtete dann mit einem Ausdruck von Verwirrtheit, ja gar von Staunen seine Hand. Sie war mit Blut verschmiert. Die Bademagd in Gropers Arm brüllte auf wie am Spieß und entwand sich seinem Griff. Gropers Beine begannen wild zu zucken. In heftigen Stößen spritzte Blut in den Zuber und färbte das Badewasser im Handumdrehen rot. Aus seiner Kehle drang nur ein Zischen.

Auch die zweite Magd schrie, und Heinrich von Alfeld fuhr hoch und schaute zu seinem Freund. Dem sank der Kopf hintenüber, während sein massiger Körper langsam ins Wasser rutschte. Der Ausdruck von Erstaunen war einer sekundenlangen Todesangst gewichen, aber rasch brach Gropers Blick. Alfeld sprang auf, dass das warme Wasser im Zuber hochspritzte, und stieß die Magd von sich. Am Hals von Peter Groper klaffte eine riesige Wunde.

»Bader! Bader!«, schrie Alfeld. Er schaute zu dem Vorhang, der die beiden Wannen umgab. Der mit Vögeln und Pflanzen bestickte Stoff schwang leicht hin und her, bewegt von einem Luftzug, wie es schien.

Der Bader war bereits vom ersten Schrei alarmiert worden. Mit schreckensgeweiteten Augen kamen ihm die beiden Mägde entgegen, in dem Kleid, das Gott ihnen bei der Geburt geschenkt hatte. Als er den Umhang fortzog, prallte er zurück.

Der eine seiner Gäste, ein Hildesheimer Ratmann, den er seit langem kannte, stand aufrecht in seiner Wanne. Die rechte Hand hatte er nach dem zweiten Zuber ausgestreckt.

Der kleine, fette Mann, dem Bader bisher unbekannt, war unter der Wasseroberfläche verschwunden, so dass nur noch sein schütteres Haupthaar zu sehen war. Und das Wasser war rot wie schwerer Wein.

ERSTES KAPITELDer Ruf der Glocke

Der Ratsherr Tile Brandis blickte nachdenklich auf sein Gedenkbuch, das aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch lag. Kurz bevor die Bierglocke den Feierabend verkündete, hatte er sich in seine Schreibkammer zurückgezogen, Tinte angerührt und den Federkiel geschärft. Nicht jeden Tag, sondern in unregelmäßigen Abständen pflegte er alle Denkwürdigkeiten aufzuschreiben, die ihn bewegten: Ereignisse in Stadt und Bistum, Geschehnisse im Reich, aber auch Familiäres. Bereits sein Vater Henning, aus dessen dritter Ehe Tile stammte, hatte Gedenkbücher geführt, und Tile setzte diese Tradition fort, um seinen Kindern und Kindeskindern Bericht zu erstatten von den Zeitläuften und um ihnen Rechenschaft abzulegen von seinem Tun und Lassen.

Brandis schaute zum Fenster. Der März ging seinem Ende entgegen, aber vom Frühling war noch wenig zu spüren. Stürmische Winde und anhaltender Regen ließen es geraten erscheinen, die meiste Zeit des Tages im Haus zu verbringen, aber das war einem Mann von Tiles Bedeutung nicht möglich. Nicht nur dass er zweimal in der Woche an Ratssitzungen teilnahm, am Montag und am Freitag, wenn der Zeiger am Rathausturm nach den Consules civitatis rief; als Angehöriger einer der reichsten Familien Hildesheims hatte er auch noch viele andere Verpflichtungen für das Gemeinwesen. So war er Oldermann des Knochenhaueramtes und der Tuchhändler, Gildemeister der Wollenweber und vom Rat eingesetzter Ältermann des Großen Heilig-Geist-Spitals bei der Andreaskirche. Er hatte erheblichen Grundbesitz zu verwalten, und seinen eigenen Geschäften – unter anderem dem Handel mit Tuchen und Gewürzen, mit kostbarem Glas und nicht minder kostbaren Pelzen, mit Bier und Wein – musste er schließlich auch noch nachgehen. Einige von ihnen konnte er zwar in der Schreibkammer abwickeln, aber sie zwangen ihn auch immer wieder, sein Haus in der Saustraße zu verlassen.

Tile Brandis reckte sich. Der Knecht hatte zwar den Ofen geheizt, aber richtig warm wollte es in der Kammer nicht werden.

Der Ratmann ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. Den Kupferstich an der Wand hatte Tile bei einem Buchführer auf dem Markt erworben, und er gefiel ihm ausnehmend gut. Der Kupferstecher hatte eines der seltsamsten Wesen der Welt dargestellt, ein Tier, von dem die Christenwelt erst im Jahr des Herrn 1515 Kenntnis erlangt hatte. Damals hatten es Seefahrer nach Europa gebracht, aber sie waren im Mittelmeer gekentert, so dass man dieses gepanzerte Geschöpf nur tot hatte bergen können, um es hernach auszustopfen. Der Namen dieses unheimlichen Tieres, das ein Horn auf der Nase trug, war Rhinozer, und ein sehr berühmter Meister aus Nürnberg hatte den Stich angefertigt. Sein Name war Albrecht Dürer.

Consul Brandis wandte sich endgültig seinem Gedenkbuch zu. Er tunkte die Feder in die Tinte und begann zu schreiben.

Den gestrigen Morgen ging der Kohlenträger Peter Lüders in den Einbeckischen Keller, um dort so viel Branntwein zu trinken, dass er erstickte und tot zu Boden fiel, notierte er. Die ganze Stadt sprach davon, nicht weil der Tod eines Kohlenträgers den Bürgern besonders nahe ging, sondern wegen der Umstände seines Ablebens. Das Aqua vitae diente im Allgemeinen als Heilmittel, aber der Ratskellermeister war gern bereit, auch unbekömmliche Mengen auszuschenken, wenn man es ihm bezahlte. Helfe uns Gott!, schrieb Tile, während er überlegte, wie sich ein Kohlenträger solche Unmengen Branntwein überhaupt leisten konnte. Aber vielleicht war die Gesundheit dieses Lüders bereits angegriffen gewesen, so dass ein paar Gläser genügt hatten, um ihm den Garaus zu machen.

Der Ratmann rührte noch einmal die Tinte um. Unlängst waren Nachrichten aus Speyer eingetroffen, die es ebenfalls wert waren, niedergeschrieben zu werden.

Um Mittfasten wurde ein Reichstag gehalten zu Speyer, darin eine allgemeine Türkensteuer beschlossen wurde.

Die Türkengefahr war allgegenwärtig, auch wenn wohl kaum damit zu rechnen war, dass die Ungläubigen eines Tages vor Hildesheim standen. Ihre Belagerung von Wien im Jahre 1529 war allerdings ein großer Schock für die gesamte Christenheit gewesen, und sie hatte auch die Hildesheimer beschäftigt. Im Einbecker Keller, dem Ratskeller der Stadt, hatten die besseren Bürger schon überlegt, dass es gar nicht mehr darauf ankäme, welcher der christlichen Konfessionen man sich zuwende, sondern dass man besser erwäge, ob man nicht Muselmann werden solle. Tile Brandis schüttelte den Kopf. Ihm war klar, dass sich hinter diesen Scherzen eine große Angst versteckte, denn die Türken galten als rücksichtslos und grausam. Der Dom als Moschee, wie die Muselmanen wohl ihre Kathedralen nannten – das war eine entsetzliche Vorstellung. Immerhin hatten die Türken die Hagia Sophia in Konstantinopel auch in eine Moschee verwandelt. Außerdem betrieben sie Vielweiberei und pressten Frauen aus den eroberten Ländern in ihre Harems; so hieß es jedenfalls. Angesehene Hildesheimer Bürgertöchter als Liebesdienerinnen eines Sultans oder Wesirs? Helfe uns Gott!

Tile Brandis betrachtete, was er bisher geschrieben hatte. Es gab auch noch eine familiäre Neuigkeit, die der Niederschrift bedurfte: Seine Frau Gesche, eine Tochter des im letzten Dezember verstorbenen Bürgermeisters Hans Wildefuer, war schwanger. Wenn alles gut ging, würde sie im September, dem Monat der Obsternte, ein Kind gebären, und Tile hoffte sehr auf einen Knaben.

Tile Brandis hatte die Gänsefeder noch einmal erhoben, als plötzlich die Glocken läuteten. Der Ratmann legte die Feder auf den Tisch und sprang auf. Wenig später stürzte sein Knecht Bertolt in die Schreibkammer, die pelzgefütterte Schaube über dem Arm und das Barett in der Hand. Tile fuhr in den langen Mantel, den der Knecht ihm reichte. Der Ruf der Glocke war eindeutig, er verlangte von allen Bürgern, sich sofort zu versammeln. Und als der Ratsherr sein Haus verließ, hörte er auch den lauten Ruf »To jodute, to jodute!«, mit dem das Opfer oder der Zeuge eines Verbrechens die Untat beschrie.

Jacob Findling war zutiefst enttäuscht. Alles hatte er versucht. Er hatte auf Knien gelegen. Er hatte ewige Treue geschworen. Er hatte Verse vorgetragen. Sogar geweint hatte er. Aber sie – sie hatte nur gelacht.

Sie lachte gern, obwohl es Sünde war, denn das Lachen hatte der Teufel gemacht. Die Kirche verlangte, dass man das irdische Jammertal mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf durchquerte. Jeder Mensch und das Weib zumal neigte zur Sünde, und die Kirche wurde nicht müde, jederzeit daran zu erinnern.

Jacob zog den Kopf ein und ließ die Schultern hängen. Er war einer der größten Sünder von Hildesheim. Davon war er überzeugt. Er begehrte eine Frau. Weil er sie begehrte, hatte er sündige Gedanken. Weil er sündige Gedanken hatte, verübte er Schandtaten an sich selbst. Aber nicht nur deshalb lief er mit eingezogenem Kopf und hängenden Schultern die Stobenstraße entlang; er tat es vor allem wegen des Regens.

Jacob war ein Findelkind. Irgendeine verzweifelte Mutter, die ihn nicht ernähren konnte, hatte ihn vor fast zwanzig Jahren vor der Tür des Knochenhauers Waldemar Klingenbiel abgelegt, vermutlich weil sie wusste, dass er nicht nur ein wohlhabender Mann war, sondern auch ein freigebiger Christenmensch. Klingenbiel hatte für die Andreaskirche einen Altar, ein Vikariat und jährlich zehn Wachskerzen gestiftet. Und er hatte den Findling aufgenommen, obwohl er damals schon eigene Kinder ernähren musste.

Jacob hatte den Hohen Weg erreicht und wandte sich nach rechts. Nachdem er von dem Mann, den er Vater nannte, aus der Gosse aufgelesen worden war, hatte Klingenbiels Frau Dorothea noch weitere vier Kinder entbunden. Zwei von ihnen waren bereits im Wochenbett eingegangen, eines im ersten Lebensjahr, und das letzte war mit seiner Mutter gestorben. Klingenbiel, damals zweiunddreißig Jahre alt, hatte die fünfzehnjährige Marie Roden zur Frau genommen und war mit ihr nunmehr seit neun Jahren verheiratet. In Marie Klingenbiel war Jacob verliebt. Er begehrte die Frau seines Meisters, die er täglich sah, denn zuerst als Lehrjunge und nun als Geselle lebte er mit Meister und Meisterin unter einem Dach. Wenn Klingenbiel das Haus verließ, um in einen Gasthof oder zu einer Versammlung seiner Zunft zu gehen, empfing Marie den Gesellen heimlich in ihrem Schlafgemach. Sie schäkerte mit ihm, was ihn nur noch verliebter machte, verweigerte ihm aber die Erfüllung seines drängendsten Wunsches. Gern würde er mit ihr schlafen, aber ihr Allerheiligstes öffnete sie ihm nicht.

Jacob eilte den Hohen Weg ein, zwei Klafter entlang, um dann zum Andreaskirchhof abzubiegen. Der Wind warf ihm Regen ins Gesicht, und dann begannen mit einem Mal die Glocken zu läuten. Jacob erschrak. Es dämmerte bereits, und wenn zu dieser Stunde die Glocken geschlagen wurden, musste etwas Beunruhigendes geschehen sein.

Da der Knochenhauer Waldemar den Jungen nicht an Kindes Statt angenommen hatte, war aus Jacob nie ein echter Klingenbiel geworden. Er hieß ja nicht einmal Jacob. Den Namen hatte sich der Herr Vater ausgedacht. Seine unbekannte Mutter hätte ihn womöglich lieber anders genannt. Vielleicht Johannes. Johannes wie der Evangelist. Der war immerhin der Lieblingsjünger von Gottes Sohn gewesen.

Wie der Lieblingsjünger von Gottes Sohn würde Jacob gern heißen. Doch weil Waldemar Klingenbiel das Findelkind am Namenstag des Heiligen aus dem Dreck gezerrt hatte, hieß er eben Jacobus. Jacobus Findling zu allem Überfluss.

Die Glocke rief die Bürger zusammen, doch Jacob galt der Ruf nicht. Er hatte im Haus seines Ziehvaters das Metzgerhandwerk gelernt und war seit einem Jahr Geselle, und als Geselle genoss er nicht das Bürgerrecht. Weil er nicht adoptiert worden war, konnte er das Bürgerrecht auch nicht erben. Nur wenn es ihm gelang, eine Meisterin zu heiraten, würde er vor dem Rat den Bürgereid ablegen können. Oder wenn er selbst ein Meister wurde. Aber wie sollte ihm das gelingen?

Natürlich konnte er die Zunftgenossen des Knochenhaueramts um die Eschung ersuchen. Aber vermutlich würden sie ihn eher auslachen, als ihm die Aufnahme in die Zunft zu gewähren. Er hatte weder Geld für den Erwerb des Bürgerrechts noch für Kerzen in der Kirche, für eine Waffe zur Verteidigung der Stadt oder gar für die Meisterköste: Jeder neu aufgenommene Meister musste seinen zechlustigen Amtsbrüdern Essen und Bier ausgeben. Vor allem jedoch konnte Jacob nicht nachweisen, dass er echt und recht geboren sei. Er war ein Findelkind, niemand wusste also, ob er ehelich oder unehelich geboren war, doch die Ämter nahmen nur ehelich Geborene auf. Aber Jacob Findling wollte um keinen Preis länger ein gewöhnlicher Beisasse sein. Er wollte hoch hinaus und war bereit, sogar Klingenbiels jüngste Tochter Magdalena zu ehelichen, die Einzige, die der Vater noch nicht unter die Haube gebracht hatte. Sie war erst zwölf, und sogar die alte Kirche würde eine solche Verbindung geißeln – aber für einen entsprechenden Obolus fand sich immer ein Priester bereit, seinen Segen zu erteilen. Die neue Kirche war nicht so leicht zu kaufen. Jacob verstand nicht viel von solchen Dingen, doch der Vater bekannte sich zu den Martinianern. Und er hatte Magdalena schon einem Sohn des Ratsherrn Heinrich von Alfeld versprochen. Jacob würde sie also nicht heiraten können. Außerdem liebte er Marie. Und die war verheiratet.

Jacob überquerte den Andreaskirchhof und erreichte, bis auf die Haut durchnässt, das Haus Blauer Schwan, in dem er seit beinahe zwanzig Jahren lebte. Er war hier glücklich gewesen, denn Klingenbiel hatte ihn nicht schlechter behandelt als seine leiblichen Kinder. Dafür liebte er den Mann, den er Vater nannte. Er war ihm sehr dankbar dafür, dass er ihm Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hatte. Das hatte der Vater selbst getan, er hatte das Findelkind nicht auf eine Schule geschickt. Und Jacob war ein gelehriger Schüler gewesen, nicht weil er gern lernte, sondern aus Dankbarkeit.

Als Jacob die Diele des Hauses betrat, traf er auf den Hausknecht Matthias, der Klingenbiel schon seit sehr langer Zeit diente. Er war alt geworden bei dem Meister, versah seine Arbeit aber noch immer so, wie es von ihm erwartet wurde.

»Na, Geselle?«, fragte er und feixte. Matthias war damit beschäftigt, einen Sack Gerstenmalz durch die Diele zu wuchten. Oftmals grinste er, wenn er Findling sah, belächelte oder verspottete ihn sogar. »Wieder mit anderen Gesellen beim Bier gesessen und sich die Köpfe heiß geredet über diesen Mönch und seine Schriften, die ihr doch sowieso nicht versteht?«

»Du etwa? Verstehst du sie?«, fragte Jacob; er wusste schließlich, dass der Knecht nicht einmal lesen konnte. Aber Matthias hatte Recht: Viele der oftmals aufmüpfigen Gesellen hatten vom Rat verlangt, die evangelische Konfession in Hildesheim zuzulassen, weil sie sich davon eine Verbesserung ihrer Lage erhofften. Manchmal hatten sie sogar handfeste Argumente verwendet und Ratmannen angegriffen. Sie redeten auch gern von Luther und Melanchthon und selbst von Müntzer, dem Verbrecher. Aber Jacob beteiligte sich nie an diesen Gesprächen, er lauschte nur.

Matthias zuckte mit den Schultern – und grinste. Jacob hasste dieses herablassende Grinsen des Knechts, der ihm immer schon zu verstehen gegeben hatte, was Jacob, der gern Johannes heißen würde, in Wahrheit war: Bloß ein Kind aus dem Abtritt. Ein Nichts, verurteilt zu ewiger Dankbarkeit seinem Adoptivvater gegenüber. Ja, dankbar musste er sein, immer nur dankbar. Aber er konnte lesen, schreiben und rechnen, er beherrschte das Handwerk des Knochenhauers, warum also sollte er nicht Meister werden? Mit einer Meisterin an seiner Seite, mit einem eigenen Haus, mit einem Scharren im Haus des Knochenhaueramtes von Sankt Andreas – eines von drei Schlächterämtern der Stadt – und mit Gesinde, Lehrjungen, Gesellen?

Die Verfassung der Stadt und die Zunftordnung sprachen dagegen, und das waren eherne Regeln, die niemand auch nur in Zweifel zog. Wenn nicht ein Wunder geschah, konnte nur Klingenbiels Tod ihm helfen.

Auf dem Markt hatten sich beim Pipenborn, der Hildesheimer Wasserkunst, etliche bewaffnete Bürger versammelt, die nicht gerade glücklich waren, bei Sturm und Regen zusammengerufen worden zu sein. Tile Brandis entdeckte auch einige Ratsherren sowohl des sitzenden als auch des ruhenden Rates, die sich um Bürgermeister Harmen Sprenger geschart hatten. Bei ihnen war Brandis’ Platz, also gesellte er sich dazu.

»Was ist denn geschehen?«, verlangte er zu wissen.

»Einem auswärtigen Kaufmann wurde die Kehle durchgeschnitten«, sagte Consul Dirich Raven und strich sich über den Kugelbauch, wie er es häufig tat. Selbst der lange und weite dunkle Mantel vermochte den Bauch nicht zu verbergen, und das sollte er auch gar nicht; man sagte Raven nach, dass er sehr stolz auf seine Beleibtheit war, weil sie von Wohlstand sprach. Der Ratsherr gehörte zu den reichsten Kaufleuten der Stadt, rangierte in der Schoßliste gleich nach Brandis und aß sehr gern und viel. Er hielt es nicht mit den Mönchen, die mehr als zwei Mahlzeiten am Tage für tierisch ansahen. Und warum sollte er auch? Er war kein Mönch, und mochte seine Esslust auch tierisch sein, ihm schmeckte es.

»In der Badestube«, ergänzte Hinrich Einem, der am Sonnabend nach den Drei Königen aus dem sitzenden Rat ausgeschieden war. Er gehörte damit immer noch dem Rat an, musste aber an dessen Sitzungen nur noch teilnehmen, wenn es um lebenswichtige Entscheidungen ging.

»In der Badestube?« vergewisserte sich Tile Brandis. »Das ist ja eine besonders gemeine Tat. Im Zuber ist ein Mensch ganz nackt und hilflos.«

Hinrich Einem nickte. Im Schein der Fackeln und Traglampen wirkten seine wasserblauen Augen mehr wässrig als blau.

Die Glocke war mittlerweile verstummt, und gewiss waren auch längst alle Tore verschlossen worden, damit der Täter nicht entwischen konnte – wenn er sich überhaupt noch in der Stadt aufhielt.

»In der Lovekenstube«, sagte Eggert Unverzagt. Er war nicht weniger dick als Raven, versuchte aber im Gegensatz zu diesem, seinen Bauch mit allerlei bunter Kleidung zu verbergen, womit er jedoch noch besonders auf seine Fettleibigkeit aufmerksam machte.

Aus der Saustraße eilte gerade Christoph von Hagen mit einem Dutzend seiner Anhänger herbei. Von Hagen stand nicht nur einem der sechs Stadtquartiere vor, die man Bäuerschaften nannte, und zwar der Großen Bäuerschaft, die sich um den Andreaskirchhof und den Großen Markt erstreckte, er war auch Führer der Hildesheimer Protestanten. Christoph war sehr groß und hatte breite Schultern. Man sagte ihm nach, dass er stark sei wie ein Bär. Tile Brandis konnte das nicht beurteilen, da er seine Kräfte weder mit Bären noch mit von Hagen maß.

»Und woher stammt das Opfer?«, fragte er den Proconsul Sprenger.

»Aus Einbeck.« Sprengers eng stehende Augen verliehen seinem Fuchsgesicht einen schwer zu deutenden Ausdruck. Manche hielten ihn für listig, andere für dumm. Tile Brandis neigte zu Letzterem, sprach es aber niemals aus, nicht einmal hinter geschlossenen Türen; dafür war er wiederum zu klug.

Der Bürgermeister winkte Christoph von Hagen zu sich. Der Vorsteher der Majorisbäuerschaft wischte sich mit einem Tuch das Regenwasser aus dem Gesicht.

»Man hört von Mord«, sagte er.

»In der Lovekenstube«, sagte Unverzagt noch einmal. »Unmöglich!« Von Hagen war genauso überrascht, wie Brandis es gewesen war.

»Wir müssen die ganze Stadt nach dem Verbrecher durchkämmen«, sagte Bürgermeister Sprenger. »Am besten Bäuerschaft für Bäuerschaft. Christoph, teile du die Leute ein.«

»Kennen wir den Untäter denn?«, fragte dieser.

»Noch nicht.« Harmen Sprenger schüttelte den Kopf. »Nimm erst einmal jeden fest, der verdächtig aussieht und sich verdächtig verhält. Ich begebe mich mit dem Rat zur Lovekenstube, um den Bader, seine Mägde und Knechte sowie unseren Freund Heinrich von Alfeld zu verhören. Wenn wir Genaueres in Erfahrung bringen, schicke ich dir einen Boten.«

»Heinrich von Alfeld?«, fragte Tile Brandis.

»Er war mit dem Einbecker in der Badestube«, erklärte Ratsherr Raven. »Offenbar sind sie Geschäftspartner. Gewesen.«

»Christoph, du weißt, was zu tun ist?« Bürgermeister Sprenger drängte zum Aufbruch; ihm war deutlich anzusehen, dass er den unwirtlichen Markt so schnell wie möglich verlassen wollte. Christoph von Hagen nickte. Er wandte sich zu seinen Männern um und erteilte ihnen ein paar knappe Befehle, dann ging er zu den bewaffneten Bürgern beim Pipenborn. Nachdem er sie eingewiesen hatte, strömten sie in kleinen Gruppen in alle vier Himmelsrichtungen auseinander. Einige versuchten sogar, Pechfackeln zu entzünden, aber wenn es ihnen überhaupt gelang, die durchfeuchteten Fackeln in Brand zu setzen, blies der Sturm sie rasch wieder aus.

Bürgermeister Sprenger seufzte. Er schlug den Pelzkragen hoch, schaute seine Ratsleute aufmunternd an und forderte sie mit einem Nicken in Richtung der Saustraße auf, ihm zu folgen.

»Wir wissen ja nicht einmal, ob der Verbrecher noch in der Stadt ist«, sagte Consul Einem.

»Oder die Verbrecher«, gab Eggert Unverzagt zu bedenken. »Für eine Ausjagd ist es ja wohl zu dunkel«, meinte der Proconsul Sprenger unwirsch.

»Und dann dieses Wetter!«, stöhnte Dirich Raven und strich sich über den Bauch.

Heinrich von Alfeld hockte, mittlerweile vollständig angekleidet, auf einer Bank beim Kamin und ließ den Kopf hängen. Die beiden Bademägde, ebenfalls nicht mehr nackt, kauerten auf dem kühlen Steinboden. Immer wieder brachen sie in Tränen aus. Der Knecht wiederum lehnte an der Wand und starrte vor sich hin. Niemand verlor ein Wort, und keiner wagte, den Blick zu heben und zu dem Badezuber zu schauen, in dem die Leiche des Einbeckers versunken war. Der Vorhang war noch immer aufgezogen, und wer genau hinschaute, konnte die Blutspritzer an der weiß gekalkten Wand sehen, aber es schaute eben keiner hin.

Der Bademeister wartete trotz des Unwetters vor seinem Haus in der Stobenstraße. Er war es gewesen, der das Verbrechen lauthals beschrien hatte, wie es das Gesetz verlangte. Außerdem hatte er die Nachbarn dazu angehalten, die Büttelei zu verständigen, und dafür gesorgt, dass die Glocke geläutet wurde. Immerhin war er ein Bediensteter der Stadt, er wusste genau, was von ihm erwartet wurde, Umsicht nämlich und Wohlverhalten.

Einer der Büttel war sofort zu ihm geeilt, hatte einen angewiderten Blick in den Badezuber geworfen und wartete nun mit ihm auf die Ratsherren. Diese hatten keinen allzu langen Weg zurücklegen müssen. Sie waren durch die Saustraße gehastet, die den Markt an seiner südwestlichen Ecke verließ und in der viele hoch angesehene und reiche Bürger lebten, hatten den Hohen Weg überquert und dann bereits den Anfang der Stobenstraße erreicht, die sozusagen die westliche Verlängerung der Saustraße darstellte. Als er die Ratmannen entdeckte, ging der Bader unverzüglich auf sie zu.

»Ihr Herren!«, rief er. »Welche Not, welche Not!«

»Ja, ja!« Bürgermeister Sprenger schob den Bader beiseite. Sein Hermelinmantel hatte sich mittlerweile vollgesogen wie ein Schwamm, und er eilte voran zur Lovekenstube, also dorthin, wo man zumindest vor dem Regen Schutz fand.

»Berichte!«, forderte Tile Brandis den Bademeister auf, während sie dem Bürgermeister folgten. Auch die übrigen Consules schlossen sich ihnen an.

»Ich weiß nichts«, beteuerte der Bader. »Drei Gäste kamen heute nur …«

»Drei?«

»Ja, Herr! Der hochlöbliche Ratmann von Alfeld, sein Freund aus Einbeck und der Knochenhauer von Sankt Andreas, der hoch angesehene Herr Waldemar Klingenbiel …«

»Der war auch im Bad?«

»Nein, Herr. Er leidet seit Wochen unter Heiserkeit und Magendrücken. Ich habe ihn zur Ader gelassen.«

»Ach was, Magendrücken?« Consul Raven zog die Brauen hoch. »Das kommt wohl von der Völlerei …«

Die Männer betraten eine kurze und schmale Diele, von der mehrere Räume abgingen. Der Bader wies nach links. Dunst schlug den Ratsherren entgegen, als sie in die eigentliche Badestube einrückten.

Heinrich von Alfeld hob den Blick. Er war selbst Ratmann, und doch stand er auf, als er den Primus inter pares zwischen Brandis, Raven, Einem und Unverzagt ausmachte, schließlich war er ein höflicher Mann selbst noch in einer Situation, in der niemand von ihm Höflichkeit erwartete. Der Knecht trat einen Schritt vor, die Mägde klammerten sich aneinander. Nach wie vor boten sie ein Bild des Jammers.

»Wo?«, erkundigte sich Sprenger. Der Bader wies zu den beiden hölzernen Wannen. Sprenger ging sehr langsam auf sie zu. Er schaute in den rechten Zuber, und seine Gesichtshaut wurde augenblicklich weiß. »Teufel auch«, flüsterte er.

Tile Brandis trat ebenfalls näher, während sich die drei übrigen Ratsherren lieber im Hintergrund hielten. Vornübergesunken schwamm ein nackter Mensch im Zuber. Ein Brett lag quer über der Wanne, auf dem eine Weinkruke und ein Becher umgestürzt waren. Der Rebsaft war über das glatte Holz gelaufen und dann in das Wasser getropft, aber nicht er hatte für dessen blutige Farbe gesorgt. Brandis drehte sich um.

»Büttel!«, rief er. Dann deutete er zu dem Toten. »Hebe ihn heraus!«

Der Büttel tat, wie ihm geheißen. Er packte den schweren Körper und mühte sich redlich, aber allein schaffte er es nicht, ihn aus dem Wasser zu zerren. Allerdings gelang es ihm, den Toten wenigstens aufzurichten. Dessen Kopf fiel sofort nach hinten. Sprenger und Brandis wichen einen Schritt zurück. Eine tiefe Wunde mit glatten Rändern, die offenbar bis zu den Wirbeln reichte, gähnte unterhalb des Kehlkopfs. Es sah aus, als habe der Tote einen zweiten, riesigen Mund, der die Ratsherren blutig angrinste.

»Gott im Himmel!«, murmelte Tile Brandis und schaute rasch zu Heinrich von Alfeld. »Wer dies auch immer angerichtet hat, wie konnte er nur entkommen?«

Balthazar Fannemann, Dominikanermönch, Professor der Theo logie, seit seiner Ernennung durch Papst Paul III. am zwanzigsten August im Jahr des Herrn 1540 Titularbischof von Missene, Weihbischof von Hildesheim und damit Vikar Bischof Valentins in pontificalibus, setzte sich zu Tisch. Da er nicht gern allein speiste, hatte er ein paar Vertraute um sich versammelt: den bischöflichen Offizial, der für die geistliche Gerichtsbarkeit im Stift zuständig war, den Subdiakon Johann Caspari von Sankt Godehard, der ihm bei vielen seiner Weihehandlungen half und gelegentlich delikate Aufträge erledigte, den Domherrn Arnold Friedag sowie als Ehrengast einen gerade aus Rom zurückgekehrten Pilger.

Eigentlich war es nicht üblich, dass Wallfahrer zum Essen auf die Domburg eingeladen wurden, aber Bruder Eusebius war nicht irgendwer. Er gehörte ebenso wie Fannemann dem Dominikanerorden an, die beiden Männer kannten sich, und zwar seit langem. Sie hatten gemeinsam die theologische Fakultät der Universität von Paris besucht, waren sich bei Kapiteln der Ordensprovinz Saxonia gelegentlich wieder begegnet und hatten so manche gelehrte Disputation geführt, denn Eusebius war ein ausgesprochen schriftkundiger Mann und der Weihbischof immerhin Professor. Vielleicht war es zu hochgegriffen, von einer Freundschaft zu sprechen, aber Balthazar und Eusebius standen sich durchaus nahe. So nahm es nicht wunder, dass Bruder Eusebius nach seiner Ankunft in Hildesheim sogleich seinen alten Bekannten aufsuchte, von dessen beachtlicher Karriere er bereits auf seiner Reise gehört hatte.

Fannemann hatte ihn gebeten, zum Essen dazubleiben, auch weil er von ihm Neuigkeiten aus dem Dunstkreis der päpstlichen Kurie zu erfahren hoffte. Die Bedienmagd hatte kaum die Gurkensuppe mit Safran, Pfeffer und Honig aufgetragen, da sprach er ihn sofort darauf an. »Nun verrate uns doch, lieber Bruder Eusebius, was pfeifen die Spatzen in Rom von den Dächern?«, bat er mit einem Lächeln.

»Das lässt sich nicht mit ein paar Worten sagen, Eminenz«, entgegnete der Mönch. Der Weihbischof lehnte sich zurück und verschränkte die Arme vor der Brust. Eusebius sah angegriffen und erschöpft aus, aber er hatte ja auch eine lange, eine sehr lange Reise hinter sich.

»Nicht doch!« Fannemann winkte ab, ohne die verschränkten Arme voneinander zu lösen. »Wir sind Ordensbrüder, also vergiss die Formalitäten.« Immerhin hatte Fannemann sein schwarz-weißes Habit angelegt und auf alle Zeichen seiner bischöflichen Macht und Würde verzichtet, die ohnehin nur geborgt waren; als Weihbischof vertrat er den Hildesheimer Oberhirten Valentin von Teteleben bei allen kirchlichen Amtshandlungen. Bischof Valentin hielt sich nur selten in seiner verarmten Diözese auf. Er war nicht nur Episcopus Hildensemensis, sondern auch Domherr zu Mainz, aber nicht wegen der dortigen Anwesenheitspflicht war er so häufig abwesend. Der Grund war seine Domherrnpfründe, aus der er das Geld bezog, das er so dringend brauchte. Außerdem hatte Teteleben am Reichstag zu Speyer teilgenommen, wo er dem päpstlichen Gesandten am dritten März ein Memorial überreicht hatte, an dessen Abfassung Fannemann beteiligt gewesen war: ›Ich fand die hildesheimische Kirche verwahrlost in geistlicher und irdischer Hinsicht und beraubt aller bischöflichen Tafelgüter, so dass sie mir den Lebensunterhalt nicht bietet. Nichtsdestoweniger habe ich durch fleißige Reform meiner Kirche und Haltung einer bischöflichen Synode die erforderliche Ordnung im Bistum zurückgeführt; ich habe einen Weihbischof und Offizial, desgleichen Seelenhirten und Kirchen-Rektoren an Orten der Stadt und Diözese Hildesheim angestellt, die dem Volke im Dienste der gesunden Lehre und in Verwaltung der Sakramente durch Wort und Beispiel Führer und Helfer sind, so dass durch Gottes Gnade bis jetzt meine Kirche mit genügend gutem Erfolge regiert ist.‹ Auf diese Schrift, die er seinem Bischof quasi in die Feder diktiert hatte, war Fannemann nicht wenig stolz. Und stolz war er auch auf seine Stellung innerhalb des Bistums, die er allein Eusebius zu Ehren an diesem Tag nicht betonen wollte. Fannemann regierte das Stift. Das wurde von Tag zu Tag schwieriger, aber noch gelang es ihm, das Schiff um alle Klippen zu steuern. Die größte und gefährlichste Klippe waren die Protestanten. Es wurden immer mehr.

»Auch wir sind erpicht, von Rom zu hören«, sagte Domherr Friedag. Fannemann schaute Eusebius an und zuckte die Schultern. Er wusste, dass Friedag ihm nur nach dem Munde redete. Was den Weihbischof bewegte, das bewegte scheinbar auch das Kapitel. Aber Fannemann war schon seit langem klar, dass die Domherren nur ihren eigenen Interessen folgten, die mit Lehen und Pfründen zu tun hatten und nicht mehr mit dem Glauben. Der größte Fehler bestand darin, ihnen zu vertrauen. Fannemann vertraute niemandem, nicht einmal dem Bischof, sondern nur sich selbst. Und er vertraute Eusebius, weil der ihm nicht gefährlich werden konnte.

Der Mönch tunkte seinen Löffel in die Suppe.

»Am meisten hat den Hof unseres Pontifex und wohl auch ganz Rom ein Fresko erregt«, sagte er, bevor er den Löffel zum Mund führte.

»Ein Fresko?«, fragte Johann Caspari. Weihbischof Fannemann nickte. Er hatte schon davon gehört.

»Eine Wandmalerei von ungeheurer Wucht und Größe«, erklärte Eusebius. »Paul hat einen sehr berühmten Florentiner Maler damit beauftragt, die Sixtinische Kapelle auszumalen. Michelangelo Buonarroti heißt dieser Maler, und er arbeitete sechs Jahre an einem Jüngsten Gericht. Am Abend vor Allerheiligen Anno Domini 1541 wurde es enthüllt.« Der Dominikanerpater nahm rasch noch einen Löffel von der Gurkensuppe, bevor die Magd sie forttrug. Wenige Augenblicke später wurde gesottener Karpfen in Rosinensoße aufgetischt. Da Fannemann sich in erster Linie als Ordensbruder sah, achtete er streng auf die Speisegebote. Die Verlotterung der Sitten in den Klöstern und beim Klerus allgemein bekämpfte er, soweit es in seiner Macht lag, und deshalb kam bei ihm kein Vierfüßlerfleisch auf den Tisch. Er war sicher, dass Eusebius diese Strenge zu schätzen wusste. Dieser schien gerade mehr mit der Sättigung seines gesunden Appetits beschäftigt und blickte hungrig auf den Karpfen. Allzu viele Berichte aus der ewigen Stadt konnten sie wohl nicht von dem weit gereisten Mönch erwarten, sonst würde dieser am vollen Tisch des Weihbischofs verhungern.

»Und was machte dieses Fresko zum Gesprächsgegenstand der Kurie?«, wollte Friedag denn auch wissen. Die Magd legte auf.