Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Südverlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Der größte deutsche Kaufmann vor Jakob Fugger: Lütfrid II., genannt der Große Muntprat: Er war zu seiner Zeit der reichste Kaufmann Süddeutschlands und der Eidgenossenschaft: Lütfried Muntprat, Sohn lombardischer Geldhändler, geboren 1383 in Konstanz, aufgewachsen in Barcelona. Seine Kindheit unter Menschen fremden Glaubens und fremder Sprache prägte ihn und legte den Grundstein für seine große Karriere in Handel, Zünften und lokaler Politik. Chris Inken Soppa erzählt in diesem historischen Roman seine Lebensgeschichte genauso spannend wie informativ: Muntprat als Weltbürger: Begegnungen mit Cosimo de' Medici, Oswald von Wolkenstein, Jan Hus und vielen anderen wichtigen Persönlichkeiten des Spätmittelalters und der Frührenaissance. Muntprat als Weltbürger: Begegnungen mit Cosimo de' Medici, Oswald von Wolkenstein, Jan Hus und vielen anderen wichtigen Persönlichkeiten des Spätmittelalters und der Frührenaissance. Muntprat als Kaufmann und Patrizier: die Gründung der Ravensburger Handelsgesellschaft, seine Handelsreisen durch Europa und die Konstanzer Zunftunruhen. Muntprats Leben am Bodensee: die Zeit des Konstanzer Konzils und sein Wirken als Bürgermeister während der Pest in Konstanz. Die Frauen an Muntprats Seite: seine Ehefrau Brida von Rosenberg, die Geschichte seiner unehelichen Tochter und der Austausch mit seiner Schwägerin Agatha. Aberhaken, Katzenjunker, wunderfremd: Lokalkolorit und gründliche Recherche lassen Schauplätze und historische Figuren lebendig werden. Auf den Spuren eines mittelalterlichen Weltbürgers: Zuhause in Konstanz und Europa Der Handel mit Safran, Korallen und Stoffen machte ihn reich. Lütfrid Muntprat bereiste dafür halb Europa: von Brügge bis Genua, von Frankfurt bis Venedig, von Ravensburg bis Lyon. Er musste stets damit rechnen, überfallen, verschleppt oder beraubt zu werden. Die Autorin berichtet nicht nur von Lütfrid Muntprats abenteuerlichen Reisen, sondern auch von seinen Freunden und Feinden, seiner Familie und den selbstbewussten Frauen in seinem Leben. Ein historische Biografie literarisch gefasst: Hervorragend recherchiert, fesselnd und wendungsreich erzählt, lässt uns dieser Mittelalter-Roman in die Zeit Konstanzer Patrizier eintauchen!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 655

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

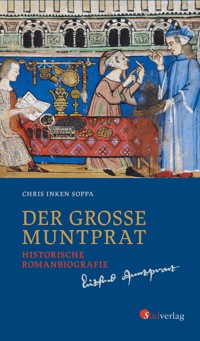

Das Muntpratsche Handelszeichen, später übernommen

von der Ravensburger Handelsgesellschaft. Rekonstruktion

von Ralf Staiger.

Chris Inken Soppa

Dergroße

Muntprat

Historische

Romanbiografie

Für Ralf.

Ohne ihn hätte ich Lütfrid Muntprat gar nicht kennengelernt.

Vorneweg

Man könnte den um 1383 geborenen Konstanzer Fernkaufmann Lütfrid Muntprat vielleicht einen Weltbürger nennen. Seine Familie besaß italienische Wurzeln. Seine Lehrjahre verbrachte er in Barcelona. Unter Menschen fremder Herkunft, fremden Glaubens, fremder Sprache. Zugleich blieb sein Leben eng mit der südwestdeutschen Region verknüpft; auch im Schweizerischen Thurgau und im Rheintal hinterließ er Spuren. Lütfrid Muntprat reiste von Brügge bis Genua, von Frankfurt bis Venedig, von Ravensburg bis Barcelona. Stets damit rechnend, überfallen, verschleppt, beraubt zu werden oder Wetter, Steinschlag und Sturz zum Opfer zu fallen. Anders als zahlreiche Angehörige und Geschäftspartner überstand Muntprat seine Unternehmungen weitgehend unversehrt und betrieb den Handel mit Leinwand, Korallen und Safran mit großem Erfolg.

Im Stadtarchiv St. Gallen findet sich der einzige erhaltene Brief aus Lütfrids Feder. Er stammt aus dem Jahr 1428. Allein die Schrift: klein, sparsam, charaktervoll und überraschend gut lesbar, berührte mich spontan. Ich suchte nach weiteren Spuren des Kaufmanns und entdeckte so viele, dass ich beschloss, die Puzzlestücke zusammenzufügen und Lütfrid Muntprats Leben literarisch zu fassen. Als Roman, wohlgemerkt, nicht als Fachbuch. Die Beurteilung der geschichtlichen Bedeutung Muntprats bleibt Sache der Historiker.

Doch nicht nur von Lütfrid Muntprats Reisen oder seiner Mitgründung der Ravensburger Handelsgesellschaft möchte der Roman erzählen. Auch von Freunden, Vertrauten, Feinden. Von der großen Familie, für die er nach dem Tod seiner Brüder verantwortlich war. Von den selbstbewussten Frauen in seinem Leben. Vom Schicksal seiner unehelichen Tochter. Von den Appenzellerkriegen. Den unterschiedlichen Fronten der Konstanzer Zunftunruhen, zwischen denen sich Muntprat allzu häufig isoliert sah. Vom Leben in der Fremde in pränationalen Zeiten und vom Immer-wieder-Heimkehren in seine altbekannte Welt.

Sämtliche im Buch beschriebenen Lebensstationen finden sich in den Quellen. Einzig Muntprats Reise anno 1415 im Gefolge König Sigmunds nach Perpignan steht unter einem Fragezeichen. Historiker sind der Ansicht, dass Lütfrid bei Sigmunds Verhandlungen mit dem König von Aragon zugegen war. Das Konstanzer Ratsbuch belegt allerdings, dass Muntprat im Zeitraum der Reise mehrere städtische Posten innehatte, also in Konstanz gewesen sein musste. Höchstens eine kurzfristige Fahrt nach Aragon hätte er selbstständig unternehmen können. Ich entschied mich dennoch, seine Reise mit dem König im Roman zu belassen. Alle anderen Unternehmungen, diplomatischen Missionen, nicht zuletzt auch seine Verschleppung durch Piraten im Jahr 1417 sind durch königliche Geleitbriefe, Rats- und Gerichtsbücher, ausgestellte Wechsel und andere Quellen nachvollziehbar.

So viele Spuren Lütfrid Muntprat auch hinterlassen haben mag, von seiner Privatkorrespondenz mit Familie, Dienern und Faktoren ist leider nichts erhalten; ich musste sie literarisch nachempfinden. Die Transkription seines Geschäftsbriefes nach St. Gallen, sein Testament, König Sigmunds „Richtung“ von 1430 und alle anderen offiziellen Dokumente im Text sind Zitate aus den entsprechenden Originalquellen.

Mein Dank gilt dem Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg, der die Arbeit an diesem Roman mit einem Stipendium unterstützt hat. Außerdem den Mitarbeitern des Stadtarchivs Konstanz für die stets freundliche, kompetente Beratung und das geduldige, auch mehrmalige Herbeischaffen von Rats- und Steuerbüchern und anderen Originaldokumenten. Bei Beate Falk vom Stadtarchiv Ravensburg, den Mitarbeitern des Stadtarchivs Überlingen und des Generallandesarchivs Karlsruhe, Véronique de Schepper (Stadtarchiv Brügge), Dr. Vicenç Ruiz Gómez (Arxiu Històric de Protocols de Barcelona), den Mitarbeiterinnen des Datini-Archivs in Prato sowie den Herren Prof. Dr. Stefan Sonderegger und Oliver Ittensohn vom Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde St. Gallen möchte ich mich herzlich bedanken. Bei Rebecca Daniele fürs Durchlesen der italienischen, bei Maria Teresa Novella und Maria Jesús Sebastián fürs Überprüfen der katalanischen Textstellen und bei Arne und Anette für Aufmunterung, Diskussion, kritische Lektüre und die schönen Ausflüge ins Rheintal und durch den Thurgau. Bei meinen Eltern für Anteilnahme und Zuspruch. Bei Annette Güthner und Walter Engstle vom Südverlag für die wunderbare Zusammenarbeit.

Den größten Dank aber schulde ich meinem lieben Ralf. Für Ideen, Inspiration, Figurinen, Illustrationen und schauspielerische Nachempfindung Lütfrid Muntprats. Für die wunderbaren Reisen auf Muntprats Spuren, die wir nach Barcelona, Genua, Lyon, Avignon, Aigues Mortes, Brügge, Nördlingen und in viele andere Orte unternahmen. Für die Zeitreisen durch Konstanz, die uns ganz neue Blicke auf unsere alte Stadt verschafften. Für die gemeinsame Zeit in den Archiven beim Recherchieren und Transkribieren des gewaltigen Quellenmaterials, das ich alleine in den drei Jahren Schreibzeit niemals hätte bewältigen können. Fürs unermüdliche genaue und kritische Hinterfragen meines Textes. Und für seine Begeisterung, die mich auch in Momenten des Zweifels immer wieder mitgerissen hat.

1 – Konstanz – ravensburg

(1388–1389)

Der Dreck wurde ihm zur Stadt.

Er fuhr mit dem Ast durch Schlammfurchen und wasserglänzende Löcher. Es gab Brunnen in dieser Stadt, Straßen, scharfgekerbt durch Wagenräder. Häuser, braun und weich in sich zusammensinkend. Und Menschen und Tiere: steinkleine helle und dunkle Punkte im Schlamm. Sie bewegten sich nicht, doch trat er mit seinen Holztrippen drauf, versanken sie im Unrat.

Wussten sie von ihm, diese steinkleinen Menschen? Blickten sie zu ihm auf, in sein erhitztes Gesicht, oh, unser Gott, wie stimmen wir ihn gnädig? Sah er selbst hoch, so erkannte er keinen Gott, bloß die Gesichter anderer Menschen. Dahinter Hausdächer, die Türme des Münsters. Den Himmel, an schönen Tagen ein Spiegelbild des Sees. Blau und weit, voller sich wandelnder Wolkenschiffe. Lädinen mit flatternden Tüchern. Dicke Karacken; so reisten sein Vater und sein großer Bruder Noffri übers Mittelländische Meer. Auch See-Ungeheuer gab es am Himmel, die Angst machten, wenn sie dunkel daherkamen, mit Blitz und mit Donner. Sahen seine kleinen Menschen das auch? Oder verdeckte er ihnen alles mit seinem Gesicht? War demnach der Himmel über ihm das Gesicht Gottes?

Er ließ den Stock sinken und starrte auf eine dahertreibende tote Maus, die am Sandhaus hängen blieb. Wäre sie so groß, dass sie den Himmel ausfüllen könnte, würden die Steinkleinen sie überhaupt bemerken? Oder waren sie zu winzig, zu sehen, was er sah? Was aber sahen sie stattdessen? Fensterlöcher? Darin andere Steinkleine, Betten, Truhen, Kerzen, Maulaffen? Er brachte sein Gesicht dicht an das Sandhaus. Das stand schon schief, gleich würde es im Rinnsal mitsamt der toten Maus weggeschwemmt werden. Seine Augen waren zu groß, um hinter die Fenster zu schauen. Dann packte ihn eine unsanfte Hand am Zipfel seiner Gugel.

„Lutfredo! Perdinci! Was sitzt du im Dreck? Deine neuen Sachen! Ganz nass und schmutzig sind sie!“ Die Hand der Magd zerrte ihn auf die Beine. „Signore Humpis ist oben in der Stube und will dich sehen. Jetzt muss ich andere Kleidung für dich finden!“

Die Magd zwang ihn zurück ins Haus, die Stiegen hinauf. Aus der Wohnstube klangen Stimmen. Die seiner Mutter. Eine dicke Männerstimme. Die Tür der Schlafkammer schlug hinter ihm zu.

Jammernd riss ihm die Magd seine Schecke vom Leib, ein nasser Saum klatschte ihm ins Gesicht. Flecken auf seinen Hosen. Die Magd öffnete eine Truhe und warf ihm andere Sachen aufs Bett. Er schob sich die Hosenbeine herunter, streifte frische über, versuchte, sie an sein Hemd zu knoten. Die Magd schlug seine Hände beiseite, kniete sich vor ihn und machte es selbst.

Er betrachtete die Berge und Täler ihrer weißen Haube: die Alpen, der Sämptis im Schnee. Lebten auch hier Steinkleine, einsam und kalt? Tatsächlich: ein Tier, eine Laus, die über die Magdhaube kroch! Was tat sie da oben im Eis? Die Magd streifte ihm seine Alltagsschecke über den Kopf; kühl drängte sich der Stoff um seinen Bauch, seine Arme.

„Stai fermo bambino! Die Herrin wird böse auf mich sein!“

Die Herrin, das war seine Mutter, zu der er in die Wohnstube gedrängt wurde. Der gegenüber sitzende Mann lachte auf. Seine Stimme war wohl zehnmal dicker als er. Tatsächlich war er so hager, dass er in den Falten seines Gewandes beinahe verschwand.

„Der junge Lütfrid Muntprat? Es freut mich, deine Bekanntschaft zu machen!“

Unter dem Blick seiner Mutter verbeugte sich Lütfrid.

„Deinem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten, ein echter Welscher! Bist du auch klug und bescheiden wie dein Vater?“

Bescheiden? Lütfrids Vater war einer der reichsten Männer der Stadt; er hatte sich gar ein Wappen zugelegt, das schwarzsilberne mit den drei Lilien! Wie konnten Worte ihr eigenes Gegenteil werden?

„Antworte dem Herrn Humpis!“, befahl ihm die Mutter.

„Ich bin nicht bescheiden“, sagte Lütfrid, und wieder lachte der dünne Mann mit seiner dicken Stimme.

„Er rechnet gern“, sagte die Mutter. „Er schreibt, leider mit der falschen Hand. Morgens und abends sagt er seine Gebete. Wir haben eine Magd, die Italisch mit ihm spricht. Wenn er nur ein wenig nach seinem Vater gerät, wird er Euch nicht enttäuschen.“

„Na“, schmunzelte der fremde Mann und zog Lütfrid am Haar. „Bis zu dem Tag, an dem du lebend und tot bist, wirst du wie ein Kaufmann rechnen und schreiben. Mit welcher Hand auch immer. Wie alt bist du?“

„Fünf ist er“, seufzte die Mutter.

Sein Vater und sein großer Bruder Noffri waren nach Aragon gereist. Manchmal brachten Kaufleute aus dem Süden Nachricht von ihnen. Bis zum Mittelländischen Meer habe er ein Dutzend Paar Schuhe durchgelaufen, schrieb der Noffri.

Ihre Abreise hatte das Haus leer gemacht. Es knirschte mit den Schritten der Mägde und Knechte, es ächzte mit dem Hebebaum, der die Ware unters Dach zog. Manchmal kam Vaterbruder Johann aus seinem Wohnhaus „Zur Haue“ und machte die Stimme der Mutter leise und wütend. Dann schlüpfte Lütfrid in seine Kammer, grub sein Ohr ins Kissen und horchte auf das stetige Kratzen. So mussten sich tief segelnde Wolkenschiffe anhören, die über die Kirchtürme des Münsters schabten. Das Bett, das er sich mit dem Noffri geteilt hatte, war ihm zu kalt und zu groß. Gern hätte er noch bei der Mutter geschlafen. Wie Hans und Änneli, seine kleinen Geschwister.

Manchmal holte ihn der Vaterbruder zu sich an den Rechentisch. Im Haus „Zur Haue“ konnte Lütfrid nicht so gut rechnen wie sonst. Machte er einen Fehler, kam die Rute. „Ein Muntprat hat sich mit Münzen auszukennen“, schimpfte der Vaterbruder. Lütfrid biss sich die Lippen und leckte die aufgeplatzte falsche Hand. Später sang ihm die Mutter ein Lied über böses Blut in der Stadt: „Ich bin die Blarerin, die einen Muntprat geheiratet hat.“

Sie erzählte vom Heinrich, der vom Berg Monte Prato nach Kostenz gekommen war: „Ein Kawerz, ein italischer Geldwechsler. Nannte sich Muntprat nach seiner Heimat. Er war dein Altervater. Mit Geld kannte er sich aus. Wurde reicher als viele Leute hier. Dein Vater ist der Muntprat mit den Lilien. Dein Vaterbruder Johann hat ein eigenes Wappen, einen Mund und ein Brot. Dein Vaterbruder Conrad hat gar keins.“

Einen Mund und ein Brot, darüber lachte Lütfrid. Mundbrotvaterbruder. Vaterbruder Johann Mundbrot zur Haue. Lütfrid sah Haare über der Stirn seiner Mutter, streckte seine wunde Hand.

Seine Mutter schüttelte den Kopf: „Kleiner Narr! Was soll ich mit dir tun?“

Vom Wasser her kam ein neues Geräusch. Tonk, tonk, tonk, klang es von morgens bis abends.

„Sie bauen ein Kaufhaus“, sagte Vaterbruder Johann. „Groß soll es werden, so etwas hat man hier noch nicht gesehen. Erst hauen sie Hunderte Holzpfähle in den Dreck, dann kommt das Haus drauf.“

Alles wurde gehauen. Lütfrid, die Pfähle, manchmal der Hans. Tonk, tonk am Wasser, beim Johann das Pfeifen der Rute. Am Oberen Markt bekamen Menschen den Kopf abgehauen, doch Lütfrid durfte das nicht sehen, seine Mutter hatte ihm die Augen zugehalten. Für seine Ohren reichten ihre Hände nicht. Etwas hatte geschrien, geschrien, dann hatte es aufgehört, und die Leute hatten gelacht und gejohlt.

Ein fremder Mann in der Stube, er trat vor die Mutter. Durch die offene Tür bewunderte Lütfrid seinen bunt bestickten Umhang.

„Lasst mich in Frieden, Appentegger“, schimpfte die Mutter. „Wenn mein Mann heimkommt, sage ich ihm alles.“

„Ach, Anna, der sitzt in Perselone bei seinen Geschäften. Was bleibt Ihr so einsam? Ihr hättet mich heiraten sollen, nicht den Welschen, Ihr passt nicht in diese Familie.“

Das Knie der Mutter ging hoch, und der Mann krümmte sich. Lütfrid krümmte sich mit. Seine Mutter schob den Mann beiseite. Unter ihrer Haube hatten sich die Haare zerzaust.

„Starr nicht so“, sagte sie zu Lütfrid. „Und schleich nicht hinter mir her!“

Bei Tisch tauchte ein tönernes Pferd auf, dem man durch die Nüstern schauen konnte. Im hohlen Bauch schwappte Wasser, auf dem Rücken ein Henkel. Aus dem Maul goss man sich das Wasser auf die Finger. Die Mutter sei das Geschmier an den Tischtüchern leid, sagte die Magd, die neben Lütfrid auf der Bank kniete und ihm Haferbrei in den Napf löffelte. La goccia scava la pietra: Steter Tropfen höhlt den Stein.

Kaum hatte sie die Kammer verlassen, schaute Lütfrid, ob im Inneren des Pferdes Steinkleine lebten. Doch hinter den Nüstern war es dunkel. Lütfrid legte sein Ohr gegen den Bauch und horchte, wie das Wasser darin schwappte und goccia, goccia, goccia sang wie unsichtbare Steinkleine im Chor.

„Hat das Pferd Bauchweh?“, fragte Änneli.

„Es singt aus ihm“, sagte Lütfrid. „Hörst du: goccia, goccia, goccia.“

Auch Änneli legte ihr Ohr an den Bauch. Die Mutter kam und runzelte die Stirn. Sie antwortete nicht, als Lütfrid nach pan di zenzero fragte, die Geschwister aber flüsterten: „Ja!“

Nach dem Essen schmuggelte Lütfrid ein paar Brocken Pfefferkuchen aus der Speisekammer. Änneli und Hans stopften sie sich in den Mund.

„Ti voglio bene“, sagte Änneli und umarmte Lütfrid.

Der Hans blieb stumm und leckte sich jeden Krümel einzeln von der Hand.

Der Pfarrer aus der Paulskirche kam zur Beichte ins Haus und befahl Lütfrid, dreimal für jeden seiner Finger das Vaterunser zu beten. Er mahnte, an die ewigen Schmerzen der Hölle zu denken.

Der Mundbrot-Vaterbruder erfuhr vom Pfefferkuchen, nannte Lütfrid einen Dieb und griff zum Stock.

„Schelm! Wicht! Übeltäter! Gehörst! Mit dem Ohr! An den Pfahl! Dein Vater! Ist zahm! Deine Mutter! Ist eitel! Ich aber bin! Das Haupt! Der Familie! Hast du verstanden?“

Nichts verstand Lütfrid am Ende. Wolkenschiffe schabten über die Türme. Sein Rücken brannte, seine zerbissene Zunge wurde dick und verschloss ihm den Mund.

Die Mutter brachte Wein, rieb seinen Rücken mit Salbe, hatte Tränen in den Augen: „Bald tut’s nicht mehr weh. Dann gehst du zum Herrn Humpis nach Ravenspurg, um dort zu lernen.“

„Ist Ravenspurg weit weg?“, fragte Lütfrid. „Wie der Monte Prato?“

„Nein.“ Die Mutter lachte. „Nicht so weit. Doch der See wird uns trennen.“

„Wie lange?“

„Bis du ausgelernt hast. Du musst gut beten und arbeiten.“

Sie küsste ihn auf die Stirn und mahnte ihn, dem neuen Herrn stets zu folgen.

„Er tut es für deinen Vater. Er hat eigene Kinder und Enkel und braucht keinen Bengel wie dich. Doch ich will dich nicht hierlassen.“

Sie umarmte Lütfrid, drückte seinen Kopf an ihre Brust. Auf ihrem Mieder gingen Steinkleine: sechs helle Perlen in einer Reihe, darunter schlug ihr Herz. Da waren Vater, Mutter, Noffri, Hans und Änneli. Hintendran, etwas weiter entfernt, er selbst.

Per Fuhrwerk brachte ihn der Herr Henggi Humpis nach Ravenspurg. Die Felder schneeweiß, die Erde verlassen. Mit der Zunge fing Lütfrid Flocken auf. Wer dort lag, musste nicht mehr frieren, litt keine Schmerzen.

In der Ferne fanden sich pelzig aussehende Hügel. „Weinberge“, erläuterte der Herr Humpis. Lieber wäre er mit dem Schiff über den See gefahren. Doch bei Wind und Kälte sei das zu gefährlich. Lütfrid wiegte sich auf dem Sitz hin und her. Dumpf klangen die Pferdehufe auf dem gefrorenen Boden.

„Dein Vater ist ein kluger Mann“, sagte der Herr Humpis. „Er handelt kühn, er versteht die Sprachen des Südens. Man kann sich auf ihn verlassen.“

„Wart Ihr auch in Aragon?“, fragte Lütfrid.

Der Herr Humpis lachte: „Ich kam erst kürzlich zurück. Vierzig Tage habe ich für einen Weg gebraucht.“ Er hob seine Hand: „Weißt du, was eine Koralle ist?“

Auf dem Ring am Finger des Herrn sah Lütfrid einen blassroten Stein.

„Das war einmal ein Kraut im Meer“, sagte der Herr Humpis. „Menschen tauchten danach, holten das Kraut aus dem Wasser, und es wurde steinhart. Es ist sehr wertvoll. Dein Vater hat viele solcher Steine in Aragon gekauft.“

Lütfrid fuhr mit dem Finger über die glatte Fläche. Ein lebender Stein aus dem Meer? Waren auch seine Steinkleinen einmal lebendig gewesen? Waren sie dem Bodensee entrissen und hart geworden? Weil das Leben auf dem Trockenen nur ertragen konnte, wer hart war wie Stein?

Am Haus des Herrn Humpis gab es ein schwarz-weißes Wappen, darauf drei übereinander stehende Hunde. Sie fletschten die Zähne, zeigten lange Zungen. Das Haus war nicht hoch, was Lütfrid erstaunte. Zwei Stockwerke, und hier lebte eine ganze Familie? Zwischen den Fenstern ein Türmlein, das kaum übers Hausdach reichte.

Der Herr Humpis hob ihn vom Fuhrwerk. Eine Magd wartete in der Eingangstür. Sie nahm Lütfrids klamme Hand, führte ihn ins Haus, die Stiegen hinauf. In der Stube war es warm. Eine hochgewachsene Frau kam ihm entgegen.

„Lütfrid?“

Er verbeugte sich. Hinter der hohen Frau stand ein Mädchen und sah ihm geradewegs in die Augen. Sie mochte etwa so alt sein wie er. Ihr Gesicht war rot und rund und missmutig.

„Lütfrid, das ist Ägtlin. Unsere Enkelin.“

An Ägtlin vorbei eine Nische mit dunkelblauen Wänden, das also war das Türmlein von innen. Lütfrid stellte sich hinein. Von hier sah man linksherum und rechtsherum auf die Gasse. Etwas drückte in den Ohren; die Wände so nah, dass er sie beinahe hörte. Die Stimmen aus der Stube waren leiser geworden.

„Hast du Hunger, Lütfrid?“ Er drehte sich um. Die hohe Frau beugte sich zu ihm, nahm ihm die Mütze ab und strich ihm übers Haar.

„Deine Ohren sind kalt“, sagte sie. „Setz dich an den Ofen.“

Auf einmal Bauchweh. Auf dem Weg hatte er getrocknete Äpfel gegessen, Wegzehrung von seiner Mutter. Er blickte auf die hohe Frau, es kam kein Wort. Sie schob ihn zur Ofenbank.

„Kind“, sagte sie, „nimm Platz.“

Er wandte den Kopf. In seinem Bauch hatte sich ein Feuertier breitgemacht, krümmte und wand sich. Ägtlin starrte ihn an. Sie schien seine Not zu ahnen, doch sie rührte sich nicht.

Dann machte er ein Geräusch, etwas Warmes rann seine Beine entlang. Ägtlin prustete, hielt sich die Nase zu. Die Magd zerrte ihn aus der Stube.

„Dahin gehst du nächstes Mal“, sagte sie. Er fand sich in einer stinkenden Sprachkammer wieder. Setzte sich auf das Loch. Vergrub den Kopf in den Armen.

Ägtlin mochte nicht neben ihm sitzen. Kam er in ihre Nähe, schob sie ihn weg: „Du stinkst!“

Sie übte Schreiben mit einer Gänsefeder, er durfte nicht zusehen. Er kniete auf dem Holzboden und suchte nach Steinkleinen, die sich in den Dielenritzen versteckten. Das Kratzen der Feder lenkte ihn ab. Durch die Wimpern sah er, wie sich Ägtlin die Nase rubbelte. Sie schimpfte über einen Klecks auf dem Papier. Schob Feder und Tintenfass weg. Dann verschränkte sie die Arme.

„Willst du spielen?“

Er sah sie an. Da seufzte sie und holte ein Holzbrett aus der Truhe, das war in helle und dunkle Felder unterteilt. Aus einem Lederbeutel schüttete sie schwarze und weiße Figürlein klappernd aufs Brett.

„Schachzabel“, sagte sie. „Dies sind die Steine dazu.“

Er nahm eine weiße Frau mit Krone in die Hand.

„Das Spiel von König und Königin“, sagte Ägtlin.

Lütfrid legte die weiße Frau weg und griff nach zwei schwarzen Steinen, die beide gleich aussahen.

„Das sind Fendelin“, sagte Ägtlin. Ihre Stimme klang auf einmal belustigt. „Fußknechte. Du bist doch mehr wert als ein Fußknecht?“

Sie schob ihm die restlichen schwarzen Figuren zu.

Schachzabel. Schnabel. Nabel. Babel. Vor dem Einschlafen rollte er die Wörter vorwärts und rückwärts im Mund, als seien es gebratene Stücke Fleisch. Fleisch lindert die Sehnsucht. Und Sehnsucht hatte er: nach seiner Mutter, nach Kostenz, nach Hans und Änneli, sogar nach dem Noffri und seinem Vater.

Nachts träumte er von Drachen mit flammenden Mäulern, die das Haus seiner Eltern verbrannten. Von einem riesigen schwarzen Fendelin. Und von Steinkleinen, die den Fendelin mit vereinter Kraft kippten, immer weiter kippten, bis er umkippte. „Deinem Vater aus dem Gesicht geschnitten“, sagte eine dicke Stimme. Lütfrid fragte sich, ob sein Vater nun ohne Gesicht umhergehen musste, und wachte schreiend auf.

Die Bank in der Stube gefiel ihm. Ihre Lehne ließ sich klappen, dass man entweder mit dem Gesicht oder mit dem Rücken zum Ofen sitzen konnte. Er klappte die Lehne hin und her. In der Mitte hielt sie nicht, die Lehne, sie kippte immer wieder nach vorne oder hinten. Wo aber war vorne, und wo war hinten? Wie stand die Lehne richtig? Konnte beides richtig sein?

Die hohe Frau Humpis verbot ihm, an der Bank herumzuspielen. Er legte sich davor und fragte sich, warum die Bank immer gleich aussah, egal wohin man die Lehne klappte. Als hätte man die ganze Bank umgedreht. Oder die Stube, in der sie stand. Es war wie Zauberei.

Der Herr Humpis besaß viele Schlüssel, sie klimperten an seinem Gürtel. In der Schreibstube stand eine große Truhe. Lütfrid umkrampfte seine Feder und sah immer wieder hin. Die Truhe war aus Holz und kunstvoll verziert.

„Deine Linke schreibt gut“, lachte der Herr Humpis, „da sind wir uns einig. Versprichst du, deine Zeilen ohne Trödeln zu Ende zu bringen, wenn ich dir zeige, was sich da drin befindet?“

Lütfrid nickte. Der Herr Humpis nahm mehrere Schlüssel von seinem Gürtel und kniete sich vor die Truhe. Ganze sechs Schlösser musste er öffnen. Knacken und Quietschen, dann knarrte der Deckel zurück.

Die Truhe war voller Münzen.

Lütfrid sah vor allem den Deckel, die flachen und gebogenen Eisenteile darin. Manche wirkten wie Flügel von Tag- und Nachtvögeln, andere wie geringelte Grashalme.

„Gut gegen Diebe“, sagte der Herr Humpis und versenkte seine Hände in den Münzen. Dann nahm er zwei Handvoll aus der Truhe, hob sie hoch und ließ sie zurückklimpern: Pfennige. Heller. Rheinische Gulden. Venedische. Und florentinische.

Lütfrid hockte sich vor die Truhe. Drehte und wand und bohrte seine Arme bis zu den Ellenbogen hinein. Seine Finger spürten den Boden. Schwer lastete das Geld auf ihnen. Es roch metallisch, lebendig.

„Damit könnte man eine Burg kaufen“, sagte der Herr Humpis.

Lütfrid zog die Hände heraus, behielt in jeder Faust eine Goldmünze. Wären die eine Burgzinne wert? Oder ein Fenster?

Der Herr Humpis schien zu ahnen, was Lütfrid durch den Kopf ging.

„Du weißt, was wir Dieben antun“, sagte er.

Lütfrid öffnete seine Finger und ließ die zwei Goldmünzen wieder in die Truhe klirren, zurück auf den Rest der Burg.

„Ich bin kein Dieb“, verkündete er.

Der Herr Humpis lachte sein dickes Lachen, das seinen dürren Körper und die Falten seines Gewandes zum Beben brachte.

„Sehr gut“, sagte er. „Wir wollen ja nicht, dass dich der Leibhaftige auf ewig in die Höllenschlucht stürzt.“

Lütfrid vergaß die Burg in der Truhe nicht. Eine Burg, die man auf einen Wagen laden und mitnehmen konnte, wo immer man hinfuhr. Obwohl der Herr Humpis die Truhe von nun an geschlossen hielt, setzte sich Lütfrid oft davor und fuhr mit den Händen über das Holz und die eisernen Schlösser. Einmal versuchte er, die Truhe zu heben, doch sie wirkte wie festgewachsen. Nicht einmal wegschieben konnte er sie.

Ägtlin erklärte ihm das Schachzabelspiel. Sie zeigte, wie man die Schwarzen und die Weißen, Rach, Ritter, Springer, Alte, Fendelin und König und Königin einander gegenüberstellt. Jede Figur folgte ihrer eigenen Bestimmung.

„Wie im wahren Leben“, erläuterte Ägtlin.

Die Bauern und Leibeigenen mussten auf ihren Höfen bleiben. Handwerker wohnten in der Stadt, Mönche und Nonnen in den Mauern ihrer Klöster. Nur Könige, Ritter und Kaufleute durften überallhin gehen. Beim Schachzabel durfte die Königin am meisten. Sogar mehr als der König.

Lütfrid konnte sich nicht merken, wer was durfte: Wer entschied das?

„Gott“, sagte Ägtlin. „Er stellt uns auf unseren Platz und sagt uns, wie weit wir gehen dürfen. Und wenn wir Seine Regeln einhalten, kommen wir ins Paradies.“

War Gottes Blick also ein kariertes Brett, das sich über die Welt legte? Gab es auch Steinkleine auf dem Brett? Mit dem Zeigefinger schob Lütfrid einen Rach beiseite. Er meinte, einen Steinkleinen zu sehen, winziger als alle anderen. Da huschte der Steinkleine davon und verbarg sich in Lütfrids Augenwinkel.

„Lass sie stehen“, sagte Ägtlin. „Erst wenn sie geschlagen werden, kommen sie vom Brett. Dann sind sie nämlich tot.“

Eine neue Frau in knisterndem Kleid war da. Sie hatte Falten zwischen Mund und Nase und beugte sich zu Lütfrid: „Ich bin Ursula, die Schwester vom Henggi.“

Sie war so dick wie die Stimme ihres Bruders. Ihre Hände lagen kühl auf Lütfrids Wangen.

„Du lernst das Schachspiel? Da musst du dich anstrengen. Unsere Ägtlin ist stark. Sogar mein Bruder verliert gegen sie.“

Lütfrid verriet nicht, dass er noch kein einziges Mal gespielt hatte. Seine Figuren taten nie, was sie sollten, und Ägtlin lachte ihn deswegen aus.

„Deine Mutter und dein Vater sind so weit weg“, sagte Ursula.

Lütfrid hob seinen Kopf an ihren knisternden Leib. Hörte ihr Herz. Sein Atem verlangsamte sich zu ihrem. Arme und Beine wurden ihm schwer.

„Nicht traurig sein“, sagte sie.

Lütfrid hielt sich die Finger an die Wimpern. Als er sie wegnahm, waren seine Finger feucht.

Wieso konnten Familien nicht zusammenbleiben? Mit dem Vater hatte er das Haus eines Webers besucht. Da wohnten Vater und Mutter und Brüder und Schwestern, sogar eine Großmutter. Sie arbeiteten an ihren Spindeln und Webstühlen. Sie sangen und lachten und verließen nie die Stadt. Sie durften so wenig, sie waren wie Fendelin, waren sie deshalb unglücklich?

Schachzabel. Schnabel. Nabel. Gabel. „Gabeln sind Teufelswerk“, knirschte der kahlköpfige Pfarrer von der Kanzel. „Wer damit isst, verhöhnt Gott. Wer Gott verhöhnt, ist gottlos. Und Gottlose verdienen Hölle und Tod.“

Im Weihrauch lehnte sich Lütfrid an Ursula und dachte an seine Mutter. An das Gäbelein, das sie zum Nachtisch nahm, um sich die Hände nicht klebrig zu machen. Das Gäbelein hatte eine zweigeteilte Zunge. Wie eine Schlange, die einem zwei Löcher in die Hand bohrte, bis das Blut hinunterlief, zwei hellrote Ströme.

Ägtlin zwang ihn zum Spiel. Sonst würde sie ihm seinen Honigkuchen wegessen. Sie stellte die Figuren auf das Brett. Ihm schob sie die weißen hin.

„Mach sie nicht schmutzig, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen?“

Mit gesenktem Kopf wischte er sich die Hände am Kittel. König und Königin gehörten nebeneinander. Rach und Alte stellte er falsch, und Ägtlin lachte über seinen ersten Zug. Mit zusammengebissenen Zähnen versuchte er, sich an alle Regeln zu erinnern, und schon war das Spiel vorbei. Ägtlin forderte ihn wieder und wieder. Irgendwann kamen ihm Tränen: „Porca miseria!“

Er fegte alle Figuren zu Boden.

„Schachzieher müssen geduldig sein“, sagte der Herr Humpis. „Auch ein gutes Gedächtnis ist wichtig. Vor allem brauchst du Weitsicht. Du musst das Brett mit deinen und den Augen deines Gegners sehen. Du musst in den Kopf deines Gegners kriechen und seine Gedanken denken. Behalte deine Blicke bei dir, sonst liest dein Gegner darin wie in einem Rechnungsbuch. Auch das darf man nicht jedem zeigen.“

Lütfrid erinnerte sich an Vaterbruder Mundbrot zur Haue. Er blies die Backen auf und verdrehte die Augen.

Ägtlin prustete: „Wie dumm du aussiehst!“

Ihr nächster Zug war nachlässig, weil sie immer noch lachte. Ohne zu zögern, ging Lütfrid auf ihre Königin los. Ägtlin sah ihn erstaunt an, dann sprach sie seinen König matt und schlug ihn erneut.

Mittlerweile schrieb er nur noch mit der linken Hand, und der Herr Humpis ließ ihn. Er rechnete besser denn je. Der Vater werde sich über Lütfrids Fortschritte freuen, meinte der Herr.

Jeden Tag stand Lütfrid in der blauen Nische, sah auf die Gasse hinab, überlegte, wann sein Vater endlich käme. Und sein großer Bruder Noffri. Stattdessen erschien ein Reiter, stieg vom Pferd, zog ein gefaltetes Papier aus der Tasche und klopfte ans Haustor. Auf den Ruf der Magd verließ die hohe Frau Humpis ihren Platz am Ofen und ging die Stiegen hinunter. Murmelnde Stimmen. Der Bote ritt davon. Lütfridhockte sich auf den Boden und wartete. Zwischen seinen Knien entdeckte er Steinkleine, die zu ihm aufsahen.

„Kind!“

Die hohe Frau Humpis legte ihm die Hand auf die Schulter. Etwas stolperte in ihm. Die Frau rührte sich nicht. Gar nichts rührte sich mehr; die Welt stand still. Bloß die Nischenwände leuchteten schmerzhaft. Solch ein Blau hatte er noch nie gesehen.

Nie wieder. Gab es das? Menschen und Dinge tauchten in seinem Leben auf und verschwanden, doch wie konnten sie verloren sein? Waren die Leute, die vor dem Fenster durch die Gasse zogen, auch verloren? Wohin würden diese Verlorenen gehen? Und wer hatte sie verloren?

„Deine Mutter ist bei Gott“, sagte der kahlköpfige Pfarrer. „Wer bei Gott ist, kann nicht verloren sein.“

„Wann kommt sie zurück?“, fragte Lütfrid.

Der Pfarrer seufzte: „Hörst du nicht? Du wirst zu ihr gehen. Wenn der Herr dich ruft. Dann wirst du sie wiedersehen.“

„Im Himmel?“, fragte Lütfrid.

„So Gott will.“ Der Pfarrer lächelte. „Wenn du fromm bleibst und ein redliches Leben führst.“

Er fand einen Steinkleinen in der Naht seines Schuhs, nahm ihn in die Hand.

„Du bist im Himmel“, sagte er. „Ich habe dich nicht verloren. Ich halte dich fest.“

Auf dem Dielenboden suchte er noch mehr Steinkleine. Doch der Boden war frisch gefegt. Niemand war bereit für den Himmel. Wie traurig, musste der erste Steinkleine nun allein bleiben? Aus Versehen ließ er ihn fallen. Der Steinkleine rollte weg und verschwand in einer Ritze. Lütfrid erstarrte. Musste der Steinkleine ins Fegefeuer? Hatte er etwas Unrechtes getan? Hatte er mit einer Gabel gegessen?

Lütfrid sah seine Mutter beim Teufel. Sie schrie, sie wehrte sich; die Perlen auf ihrem Mieder flackerten. Vergeblich. Eine riesige Gabel schob sie unerbittlich in die Flammen. Die Flammen zischten wie Schlangen, darin klang das Stöhnen von Verdammten. Würde er seine Mutter erst im Feuer wiederfinden? Er wollte nicht sehen, was das Feuer mit ihr machte.

Eine kühle Hand auf seiner Stirn. Die Luft hing voll verbrauchter Schluchzer, die ihn beim Atmen erschütterten. Die Hand strich verklebtes Haar zur Seite; das zog sanft an seiner Schläfe. Dann legte sich die Hand über seinen Nacken und richtete ihn auf. Ein Becher mit warmer Brühe kam ihm an die Lippen. Sein Schlürfen und Schlucken klangen laut, viel lauter als die Stimme, die zu ihm sprach. Die Brühe tat gut. Sie schmeckte wie ein Versprechen.

„Bald kommt dein Vater und holt dich“, sagte der Herr Humpis. „Sie sind auf dem Heimweg.“

Lütfrid kniete am Boden. Vor ihm die Burg in der Truhe. Er zog an den Schlössern, obwohl er wusste, dass sie nicht aufgehen würden.

„Wo sind Hans und Änneli?“

Der Herr Humpis seufzte: „Bei eurem Vaterbruder Johann.“

Der Mund und das Brot und der Stock und die Rute zur Haue. Der Herr Humpis nahm seinen Schlüsselbund vom Gürtel. Öffnete die Schlösser, eins nach dem anderen. Zwischen den Flügeln der Nachtvögel verbarg sich ein Fach. Das klappte er auf und holte eine goldene Münze heraus.

„Hier. Ein römischer Aureus. Er ist mehr als tausend Jahre alt.“ Er legte die Münze in Lütfrids Hand. „Die alten römischen Kaiser haben mit solchen Münzen bezahlt. Sie sind längst nicht mehr auf dieser Welt, doch ihr Geld ist immer noch viel wert. Nicht nur, weil es aus reinem Gold ist.“

Auf der Münze war ein Mann. Der hatte einen aufgeblähten Hals, geringelte Haare, an seinem Nacken prangte eine Schleife.

Der Herr Humpis lachte: „Es gibt Narren wie mich, die solche Münzen sammeln. Francesco Petrarca war auch so einer, ein Welscher wie dein Altervater. Er war noch viel närrischer als ich. Er hat Gedichte geschrieben.“

Darüber lachte auch Lütfrid. Ein Mann mit Blähhals und Schleife! Ein welscher Narr, der Gedichte schrieb! Lütfrid krümmte seine Finger um die Münze und sich selbst um seine Hände. Er lachte, bis der Bauch weh tat und Tränen kamen. Verschwommen sah er, wie der Herr Humpis die Truhe wieder zumachte und abschloss.

„Behalte den Aureus, Lütfrid. Bei dir wird er gut aufgehoben sein.“

Das Gesicht seines Vaters war grau. Vor allem unter den Augen. Der Vater roch wie ein Tier, als er Lütfrid an den Armen packte, ihm lange ins Gesicht schaute, ihn schließlich hochhob und an sich drückte, als wollte er ihn fressen. Lütfrid zappelte. Aus dem Vatermund kamen fauler Atem und bellende Laute. Lütfrids Wange wurde nass. Er bekam wieder Luft und sah einen fremden jungen Mann im Zimmer. Der trug einen wollenen Reisemantel, einen Hut mit breiter Krempe.

Strampelnd gelangte Lütfrid zurück auf den Boden. Traute sich nicht, seine Wange zu wischen. Der junge Mann setzte seinen Hut ab und fragte: „Kennst du mich nicht mehr?“

Lütfrid schaute in die Augen seines Bruders. Der Noffri war lang und dünn geworden. Seine Finger, nach denen Lütfrid nun griff, schienen wie Zweiglein, die man nicht brechen durfte.

„Die Reise war lang“, sagte der Noffri.

Spitz und eckig war er, und sein Mantel hing wie die Schwingen einer kranken Krähe. Wenigstens würde er nicht davonfliegen.

Später zeigte der Noffri seine Füße. Blutig und aufgedunsen, ein kleiner Zeh schwarz wie Kohle.

Der Noffri erzählte: „Der Septimerpass war schneeverschüttet, und an der Viamala kam ein Sturm. Sieben Tage mussten wir in der Kälte warten. Der Himmel war eine weiße Wand aus Eis. Heiß und kalt wurden irgendwann eins.“

Lütfrid fürchtete sich vor dem, was der Noffri gesehen haben musste. Kaum konnte er sich noch an den früheren Noffri erinnern. An den, der ihn die Stiegen hinuntergeschubst und ihm eine Nussmühle gebaut hatte. Der auf das Pferd des Vaters geklettert und die Paulsgasse entlanggesprengt war, obwohl das Schläge gegeben hatte.

War der frühere Noffri auf dem Weg erloschen? In Aragon, in Venedien, auf der Viamala? Zurückgekommen war ein neuer Noffri mit schwarzen, gebrochenen Schwingen.

Ägtlin verhielt sich besonders. Statt übellaunig mit vorgeschobener Zunge ihre Schachsteine über das Brett zu schieben, bettete sie Noffris Füße auf die Ofenbank und brachte einen Honigkringel. Den wollte der Noffri nicht essen.

In der Nacht wurde Lütfrid von seinen Schreien wach. Der Noffri lag im Bett und starrte in den brennenden Kamin. Er war bleich. Lütfrid schaute den Noffri an, aber der Noffri schaute nicht zurück. Er starrte und schrie und klapperte, seine Stimme heulte in Stößen wie der Wind.

Der Vater warf das Bettzeug zurück, einen kurzen Blick auf Noffris Fuß, sagte: „Kleiner Zeh“, und rief nach einem Wundarzt. Lütfrid hockte sich in die Ecke. Tastete nach Steinkleinen; da waren einige, sein Vater und sein Bruder mussten sie mit ihren Schuhen hereingetragen haben. Er fingerte sie aus den Ritzen, bald hatte er eine ganze Schar und hielt sie fest in der Hand. Die Frau Humpis eilte vorbei; ihr Gewand streifte sein Knie. Ursula kam, setzte sich zum Noffri ans Bett und hielt seine Hand. Zwei Hausknechte schleppten einen schweren Stuhl. Der Wundarzt erschien, ein kleiner Kerl, dessen linker Fuß schleifte. Er hatte eine große Tasche dabei. Mit schnarrender Stimme gab er Befehle. Ein Schwamm wurde mit etwas Scharfem getränkt. Darüber das Schaudern und Schluchzen vom Noffri.

Der Herr Humpis hielt ein Eisen ins Feuer. Die Knechte hoben den Noffri auf den Stuhl und banden ihn fest. Ursula ließ seine Hand nicht los. Der Vater nahm den Schwamm und hielt ihn dem Noffri vors Gesicht, bis das Wimmern leiser wurde.

Der Wundarzt holte ein Messer, ein Stecheisen, einen Hammer aus seiner Tasche. Ohne den Noffri anzusehen, machte er dem Herrn Humpis mit dem Kinn ein Zeichen. Dann stieß er sein Messer in Noffris Fuß. Der Noffri stöhnte. Der Wundarzt legte das Messer weg, setzte das Stecheisen an, hob den Hammer. Der Hammerkopf schimmerte stumpf im Feuerlicht, die Steinkleinen bohrten sich in Lütfrids Hand.

Dann schlug der Hammer aufs Stecheisen und erschütterte Noffris Stimme. Zum glühenden Eisen vom Herrn Humpis kam der nächste Schrei. Der ließ die Steinkleinen zwischen Lütfrids Fingern lautlos zu Boden prasseln.

Das Haus in Kostenz war kalt und leer. Im Hinterhof saßen Knechte ums Feuer, tranken Wein und brüllten Neujahrslieder. Als der Vater zu ihnen trat, wurde es still, die Knechte sprangen auf. Schneidend klang die Stimme des Vaters. Er packte einen Knecht am Ohr. Das Knechtgesicht verzerrte sich. Dann befahl der Vater, alle Weinkrüge und Becher auf den Boden zu leeren. Die Knechte bewegten sich wie Fadenpuppen auf dem Jahrmarkt. Lütfrid glaubte, Hass in ihren schlurfenden Füßen und steifen Armen zu erkennen. Konnten sie seinem Vater gefährlich werden, groß und grobschlächtig, wie sie waren?

Der Noffri saß noch draußen auf dem Fuhrwerk, bleich und in Decken gewickelt. Die Wohnstube im ersten Stockwerk schien unberührt. Das Gefäß mit dem Pferdekopf stand trocken im Waschschrank, von der Mutter keine Spur. Lütfrid fuhr mit dem Finger über Hocker und Bänke. Er legte den Kopf an die Bohlenwand, meinte, ein Klopfen und Pochen zu hören. Die Stimme seiner Mutter fiel ihm nicht mehr ein. Er hielt sich die Hände auf die Ohren. Der dicke Klang vom Herrn Humpis, das tröstende Lachen Ursulas. Die harten Sätze vom Vaterbruder Mundbrot. Die hohe Frau Humpis. Die italische Magd. Hans. Änneli. Ägtlin. Der Noffri. Der Vater. Alle hatten sie Stimmen, auch wenn sie nicht da waren. Wo hatte sich die Stimme der Mutter verloren? Im Fegefeuer? In der Hölle? Versteckte sie sich hinter dem Klopfen und Pochen der Wand?

Eine fremde Magd trat aus der Küche in die Stube und fasste in die Kacheln des Ofens, um zu prüfen, ob sie warm waren. Sie würdigte Lütfrid keines Blickes.

„Come ti chiami?“, flüsterte er, doch sie verstand nicht.

Zwei Knechte brachten den Noffri. Über das Knarren der Stufen hinweg schnauften und murmelten sie, dabei musste ihnen der Noffri doch leicht sein! Sie setzten ihn auf die Ofenbank. Die Decken fielen auseinander, der Noffri raffte sie an sich und stöhnte mit klappernden Zähnen. Durch die weiße Haut seiner Hände flossen blaue Ströme, gewiss waren Noffris Hände eiskalt, ganz anders als Lütfrids, die warm waren und rosig schimmerten.

„Non morirai, vero?“, fragte Lütfrid. Der Noffri wandte sich ab. „Mi manca mia madre“, sagte Lütfrid.

Er wollte die Stimme seiner Mutter beim Noffri wiederfinden. Schließlich hatte der Noffri auch die hellen Augen der Mutter behalten. Der Noffri aber machte die Augen zu und schwieg, und Lütfrid fragte ihn weiter, um die Stille nicht länger zu hören. Schließlich stieß der Noffri einen matten Schrei aus, und der Vater trat in die Stube. Er mahnte Lütfrid, endlich Ruhe zu geben.

Der Mundbrot-Vaterbruder brachte Hans und Änneli. Die Schwester entwand sich, rannte zu Lütfrid, hängte sich an seinen Hals, flüsterte mit heißem Atem. Ein hartes Wort vom Vaterbruder, Änneli schrak zusammen, ließ Lütfrid nicht los. Der Hans stand in der Tür, bohrte einen Schuh in das Astloch auf der Schwelle.

„Nun sind wir wieder beieinander“, sagte der Vater.

„Hast dir mit dem Zurückkommen Zeit gelassen“, stellte der Mundbrot-Johann beißend fest. „Deine treulose Blarerin wartet auf dem Kirchhof auf dich. Es ist eine Schande!“

Mit einem Mal bewegte sich der Vater selbst wie eine Fadenpuppe. Er trat auf seinen Bruder zu und öffnete den Mund, kein Wort kam heraus. Der Noffri bat um Wasser, der Hans stand immer noch in der Tür und bohrte seinen Schuh in die Schwelle.

„Malvagio“, flüsterte Lütfrid, Änneli sah ihn verwirrt an. Sie schien noch kleiner als früher, ihre Wangen waren eingefallen, ihre Augen ganz trüb. Doch sie lächelte und krallte ihre Finger in Lütfrids Nacken.

„Auf dem Grab steht ein Kreuz“, flüsterte sie, „mit ihrem Namen“.

Hier hatte man seine Mutter vergraben. Lütfrid kniete auf dem hartgefrorenen Boden. Wie tief unter ihm mochte sie liegen?

„Herr Gott, du hast Macht über Leben und Tod. Du bist Herr der Geister und aller Menschen. Lass sie ruhen in Frieden, ich bitte dich …“

Lütfrid sah hoch zu seinem Vater, dessen Lippen sich weiter bewegten. Eine Träne lief über die Vaternase, der Geist eines Steinkleinen, tropfte auf den Boden und verschwand. Der Vater wischte sich über das Gesicht und zog seinen Hut tiefer. Lütfrids Augen blieben trocken, war ihm zu kalt zum Weinen?

Er richtete sich auf, seine Knie taten weh. Weiter drüben stach etwas aus dem Boden, ein Stück Holz, Reste eines anderen Kreuzes? Eher ein Knochen, ein großer, aber nicht so groß wie die Knochen, die man beim Schlachthaus finden konnte. Lütfrid zog, der Knochen bewegte sich nicht, doch sein rundes Ende passte genau in Lütfrids Hand. Er fühlte sich starr und glatt an, der Knochen, und Lütfrid legte seine andere Hand darum und hielt sich fest. Was, wenn er ihn nicht losließe? Wenn er den Knochen hochzöge? Warum wurden sie eingegraben, die Toten, wo sie doch schliefen, wie der Pfarrer gesagt hatte? Was, wenn sie aufwachten? Hier unter der Erde, kam da schon die Hölle? Oder der Himmel? Man sollte die Toten auf die Dächer der Häuser legen, dann hätten sie es nicht so weit, dann wären sie flugs in den Wolkenschiffen, dann könnten sie atmen, und Gott müsste bloß die Hand nach ihnen ausstrecken.

2 – Konstanz

(1397–1398)

Die Haartracht des Mädchens glich verknäulten blonden Schlangen; sie schimmerten im bunten Licht, das durch die Kirchenfenster fiel. Form und Länge der Schlangen verstand Lütfrid nicht. Sie schienen sich unter der Haube des Mädchens in alle Richtungen zu sträuben, ihren heimlichen Nacken hinab bis zu den leinenverhüllten Schultern, die sie beim Gebet hochzog. Lütfrid glaubte, das Mädchen atmen zu hören, so nah stand er hinter ihr.

Das Dies Irae ließ alles andere verstummen. Lütfrid hob den Blick zum Christus, dem er sich auf einmal unerträglich nahe fühlte. Das fremde Mädchen blickte in dieselbe Richtung. Was mochte sie empfinden beim Anblick dieses blutenden Leibes, der so viel zeigte und so viel verbarg? Der Sohn Gottes, wie menschlich er schien! Wie konnte man ihn derart ausstellen? In der Kirche war es kalt, doch Lütfrid schwitzte.

Ursula stieß ihn in die Seite, er sollte mitsingen. Lütfrid dachte an Ägtlins Blicke. Wie sie die Augen aufgerissen hatte, als er ihr erstmals den König vom Brett fegte. Danach hatte er sie wochenlang nicht mehr schlagen können. Als er zum zweiten Mal gewann, küsste sie ihn auf den Mund und machte ihn ganz starr. Dabei hatten sie Ägtlin dem Noffri versprochen, bevor sich der Noffri einem Kaufmannszug anschloss, um dem Vater nach Perselone nachzureisen.

Das Mädchen wandte den Kopf und sah zum Seitenschiff. Ihre Stirn schien glatt und kühl. An ihrem Mundwinkel entdeckte Lütfrid einen Fleck, als hätte sie sich die Lippen nicht gewischt.

Das Paternoster murmelte Lütfrid mechanisch; das Mädchen hatte sich wieder abgewandt. Für wen betete sie? Für sich selbst? Oder für einen, dessen Namen sie heimlich vor sich hin flüsterte? Träumte sie, jemand möge sie bewundern, jemand, an den sie immerzu denken musste? So wie der Noffri, der gar nicht mehr aufhören konnte, von Ägtlin zu sprechen?

In der gemeinsamen Kammer hatte er Lütfrid geschildert, wie schön Ägtlin war und was er alles mit ihr tun würde, bald, sehr bald. Der Noffri, der schweigsame Noffri, wie wenig er seine Worte neuerdings im Zaum hielt! Lütfrid war froh gewesen, als der Noffri endlich abreiste. Sollte er doch dem Frick Humpis erzählen, was er seiner Tochter antun wollte, hätte er den Mut dazu? Dabei war es schwer vorstellbar, dass Ägtlin das alles ohne Widerrede hinnähme; sie würde den Noffri an den Haaren ziehen und ihm ihre schwarze Königin ins Gesicht werfen. Lütfrid unterdrückte ein Lachen, und Ursula legte sich einen Finger an die Lippen. Lütfrid sollte um eine gute Reise für den Noffri beten.

Das fremde Mädchen nahm die Paxtafel entgegen und drückte ihre Lippen darauf. Wie gern hätte Lütfrid ihr das Schild aus den Händen genommen, doch sie reichte es an eine ältere Frau weiter, die neben ihr stand. Als Lütfrid die Tafel endlich bekam, legte er seinen Mund auf die Stelle, wo die Lippen des Mädchens gewesen waren, auf die linke Ecke unter der glasierten Gestalt eines Engels. Der eiserne Rahmen wog schwer, Ursula streckte die Hand nach der Tafel und lächelte. So viele Jahre war sie nun mit seinem Vater verheiratet. Er hätte sie gern umarmt und an sich gedrückt, gleich hier in der Kirche. Doch er schien alles verlernt zu haben. Seine Hände waren zu groß, seine Arme zu lang; nichts, was er tat, fühlte sich richtig an. Nicht einmal seine Stimme gehörte mehr ihm; sie quietschte und rumpelte, als hätte sie ihr eigenes Leben. Auch seine Gedanken hatten ihr eigenes Leben. War der Noffri mit seinem Gerede über Ägtlin daran schuld, oder hatte der Leibhaftige selbst nach Lütfrid gegriffen?

„Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem …“

Die Schultern des fremden Mädchens hoben und senkten sich, ihre Haarschlangen hoben und senkten sich auch. Am liebsten hätte Lütfrid eine genommen und in der Hand gewogen. Da drehte das Mädchen den Kopf; sie hatte ernste, flachsblaue Augen.

Das Lateinische bereitete ihm Mühe und Stockhiebe vom Lehrer, Lütfrid rechnete lieber. Im Zählen und Sortieren der Münzen fand er eine Welt ohne Schmerz. Nur der Wert einer Münze war wichtig. Ihr Platz auf den Linien. Münzen hatten keine Seele, er konnte sie schieben, stapeln, sammeln, wie er wollte. Zählte er sie, so gingen ihm die Münzen vor den Zahlen aus. Wäre es möglich, mehr Münzen zu haben als Zahlen? Was war die letzte, die allerletzte Zahl, die es gab? Oder könnte er bis zum Jüngsten Tag weiterzählen?

Seinen Aureus bewahrte Lütfrid unter einer geborstenen Dielenleiste in der Schlafkammer auf. Einmal hatte ihn der Hans beobachtet: „Was hast du da?“

Schützend ballte Lütfrid seine Finger zur Faust. Als der Kleine nicht lockerließ, stieß ihn Lütfrid weg. Sein Gebrüll rief Ursula und Änneli. Ursula nahm den Hans bei der Hand und führte ihn hinaus.

Änneli fragte: „Hast du ihn gehauen?“

Ihr Gesicht umringt von schwerem Haar, das ihr unordentlich über den Ohren hing. Egal, wie oft sie gekämmt wurde, sie dröselte ihre Schnecken immer wieder zu Krähennestern auf.

Lütfrid dachte an das fremde Mädchen aus der Kirche: „Du siehst zottig aus. Mach dir die Haare.“

Er ballte die Faust fester um seinen Aureus.

Änneli schob sich Strähnen unter die Haube.

„Hast du ihn gehauen?“, wiederholte sie.

„Non sono affari tuoi“, gab Lütfrid zurück.

Er mochte es nicht, wenn sich Änneli an ihn hängte und ihn umarmte. Er wollte ihren heißen Atem nicht an seinem Ohr. Ihre Berührung weckte Scham und Schauer und merkwürdige Gedanken. Er wollte einen Stein aus dem Fenster werfen oder mit dem Pfeil nach einer Taube schießen. Stattdessen wartete er, bis auch Änneli die Kammer verlassen hatte. Dann legte er sich aufs Bett, den Aureus vor sich aufs Kissen. So nahe, dass die Münze vor seinen Augen zum goldenen Flecken verschwamm.

Der dunkle Fleck am Mädchenmundwinkel verfolgte Lütfrid. Ursula hatte ihn zum Merzler geschickt, Unschlitt besorgen, Milch und Schmalz. Und hier stand sie hinter der Theke. Sie mit dem Fleck und den flachsblauen Augen. Er ließ Münzen in ihre Hand fallen, direkt auf die zwei Linien, die in andere Linien mündeten wie der See in den Rhein. Er wagte nicht, ihre Finger zu berühren. Sie verschwand hinter einer Wand. Von dort zerrte sie eine große Kanne Milch über den Lehmboden und drückte Lütfrid den Henkel in die Hand.

„Ihr werdet es tragen können“, sagte sie. Ihr Blick schien ihm zu folgen, als er die Kanne auf die Straße wuchtete.

Lütfrid drehte sich um. Da stand nur noch ein Mann hinter dem Ladentisch, ein grober Kerl mit roter Nase. Er hielt einen Haken in der Hand und sah Lütfrid unbewegt an.

Auf der Gasse verfolgten ihn andere Buben mit Worten und Stöcken.

„Welscher“ und „Kawerz“, brüllten sie, und: „Rädert den Jungherr!“

Der Pfister-Üli vom Haus „Zur Roten Kanne“ riss Lütfrid die Mütze vom Kopf und zerrte ihn am Haar: „Wie ein Rabenflügel, kannst du denn auch fliegen?“

Sie stellten ihm Beine, warfen ihn in den Dreck, traten und schlugen ihn; er wehrte sich nicht, es waren zu viele. Geschunden und staubig schlich er zurück ins Haus, in die Kammer. Seinen zerrissenen Kittel steckte er in einen Sack, und später beim Essen zeigte der Hans auf ihn: „Du hast Blut in der Nase!“

Die Astlöcher auf der Tischplatte schienen Lütfrid mit ihren klaffenden Mäulern anzugrinsen, er konnte sie nicht zum Wegsehen zwingen. Es hatte keinen Zweck, den Blick zu heben; es galt, durchzusehen, durchzustehen, durch die Zeit zu gehen.

Vaterbruder Johann Mundbrot zur Haue hatte sich zum Lehrherrn von Lütfrid und Hans aufgeschwungen. In seinem Haus mussten die Brüder lange Warenlisten zusammenzählen, Münzen wiegen, Pfennige in Heller oder Pfund Heller in Gulden umrechnen. Der Hans tat sich schwer mit Ziffern und Geld, das machte den Vaterbruder wütend.

„So kommt Haue zur Haue“, flüsterte Lütfrid, wenn der Hans gleich nach dem ersten Hieb zu heulen begann.

Ab und zu wurden sie vom Vaterbruder zur Leinwandschau in das große Kaufhaus mitgenommen. Dort halfen sie beim Ausmessen der Tücher. Drei Ellen breit mussten die Tücher sein, sonst durften sie nicht verkauft werden, und der Mundbrot-Vaterbruder ließ sie vor den Augen der Leinweber zerreißen.

Einmal maß Lütfrid ein Tuch, das nur wenige Fäden zu schmal war. Der Mann, der es ausgebreitet hatte, sah hungrig und ausgemergelt aus, doch Lütfrid meldete das Tuch. Als es zerrissen wurde, konnte er dem Weber nicht in die Augen sehen.

Am Neujahrstag leistete Lütfrid vor dem Rat seinen Bürgereid. Er musste schwören, zwanzig Pfund Heller in die Stadtkasse zu zahlen, der Stadt und dem Rat treu zu sein und dem Ruf der Sturmglocke zu folgen. Alles, was der kleine und der große Rat je getan hätten und noch tun würden, jeden einzelnen ihrer Beschlüsse wolle er gutheißen. Lütfrid hob seine Hand, krümmte den kleinen Finger und den Ringfinger; dabei sprach er die Wörter, die ihm der Ratsschreiber vorsagte.

Hatten alle anderen dasselbe schwören müssen, sein Vater, der Noffri, die Vaterbrüder? Wenn Lütfrid das Tun der Ratsherren einmal nicht guthieß, was würde geschehen? Schlüge man ihm dann die Schwurhand ab?

Etwa zwanzig Männer saßen vor ihm auf den Bänken, auch der Mundbrot-Vaterbruder. Sie schauten ernst drein. Geradezu grimmig wirkte ein stämmiger Mann mit knotig roter Nase. Es war der Merzler, von dem er Unschlitt gekauft hatte. Bei ihr mit den Schlangenhaaren und den flachsblauen Augen. Lütfrid nahm seine Hand herunter, und der Bürgermeister sagte, er sei jetzt Bürger von Kostenz mit allen Rechten und Pflichten. Die Räte bekräftigten dies, bloß der Merzler hielt die Lippen geschlossen, die Arme gekreuzt.

Ein anderer klopfte ihm auf die Schulter: „Na, Gumpost? Sie werden von Jahr zu Jahr jünger, unsere Bürger!“

Der Stämmige wandte sich ab, die übrigen Ratsherren lachten, und einer klopfte Lütfrid auf den Rücken, er werde einen guten Bürger abgeben und einen vortrefflichen Steuerzahler noch dazu.

Wieder zog es ihn zum Merzlerladen im Gries. Unschlitt oder Wachs, Karrenschmiere oder Seife, etwas würde er zum Kaufen finden. Als er vor dem Laden stand, klopfte ihm das Herz. Vor ihm zwei alte Weiblein, die sich nicht einig wurden, wie viele Kerzen sie wollten. Hinter dem Ladentisch ein grobknochiger Lümmel, daneben das Mädchen. Ihre Schlangenhaare hatte sie heute zu Schnecken geflochten.

Die Weiblein wandten sich an den Lümmel. Mit gelangweilter Miene sah das Mädchen zu Lütfrid. Gern hätte er mit dem Finger auf den Fleck an ihrem Mundwinkel gezeigt. Oder daraufgetippt, um herauszufinden, ob er spürbar war. Doch sie stemmte die Ellenbogen auf den Tisch und stützte ihr Gesicht so in die Hände, dass sich der Fleck dahinter verbarg.

„Seife“, sagte Lütfrid. „Ich brauche Seife.“

„Von der festen oder der Schmierseife?“

„Zwei von der festen.“

Die Weiblein hatten ihre Kerzen eingesteckt. Die eine zählte dem Lümmel Münzen in die Hand. Das Mädchen drehte sich um, stellte sich auf die Zehenspitzen und langte aus einer Nische zwei Seifenstücke herab. Groß und wendig kam sie Lütfrid vor; in ihrem gebeulten Leinenkleid steckte ein schmaler, kräftiger Körper. Als sie ihm die Stücke hinhielt, umfasste Lütfrid ihre Handgelenke und zog sie zu sich.

„Wie heißt Ihr?“, fragte er.

Ihre Hände fühlten sich kühl und trocken an. Dann entwand sie sich und legte die Seifenstücke vor ihn auf den Ladentisch.

„Elen Gumpost. Und die Seife macht drei Pfennige.“

Vergebens hoffte Lütfrid, sie würde ihn ebenfalls fragen. Langsam holte er die Pfennige aus seinem Beutel und überreichte sie ihr.

„Diepold“, rief sie den Lümmel. „Sag Vater, wir brauchen wieder Seife. Von der festen.“

Diepold schlug den Deckel der Geldkiste zu.

„Was schleichst du hier herum, Muntprat?“, rief er. „Vor drei Tagen bekam dein Vetter eine Ladung welscher Seife, von der er uns ein paar Stück zu teurem Preis verkauft hat. Für dich wird er wohl ausreichend Seife übrig haben, selbst wenn du anfängst, dich jede Woche zu waschen.“

Das Mädchen lächelte. Der Fleck an ihrem Mund zog sich in die Breite. Mit den Seifenstücken in den Händen stand Lütfrid da und sah sie an. Erst als ihn eine hereinkommende Frau zur Seite stieß, wandte er sich ab.

Am Morgen schien eine kalte Sonne durch die Ritzen der Fensterläden. Leuchtende Staubflocken tanzten vor Lütfrids Augen. Er zog eine Hand unter der Decke hervor, versuchte, eine Flocke zu fangen; sie wich seinen Fingern aus, machte Bögen und Sprünge. Er blies die Flieger an. Sie wirbelten durcheinander, verschwanden im Schatten, tauchten wieder auf. Sie hatten viele Gestalten. Manche groß und rund, manche klein und eckig, andere durchsichtig und aus winzigen Fäden.

Der Hans schlief noch. Zwischen blauweiß gestreiften Leintüchern und seiner verrutschten Mütze zeigten sich ein Ohr und helle Haare. Er schnarchte leise. Lütfrid trat ihn in die Seite, der Hans öffnete blicklos die Augen, stieß einen schnappenden Laut aus und drehte sich weg.

Glockengeläut. Die Sonne hatte sich verdunkelt. Draußen brüllten Menschen. Lütfrid rutschte vom Bett und öffnete die Fensterläden. Rauch stieg ihm in die Nase, in der Gasse auf einmal Rennen, Wiehern und Hufgetrappel. Lütfrid stützte die Ellenbogen auf den Sims. Eine Frau sah zu ihm hoch, rief und winkte mit wehenden Ärmeln, doch im plötzlichen Krach verstand er sie nicht.

Hinter ihm wurde die Tür zur Kammer aufgerissen.

„Lütfrid! Hans!“ Ursulas Stimme klang schrill. „Es brennt in der Stadt!“

Lütfrid packte den Hans am Arm und zerrte ihn aus dem Bett. Der Hans schlug sich die Schulter am Pfosten. Quengelnd und augenreibend stand er schließlich auf den Füßen. Lütfrid warf ihm den auf der Truhe liegenden Kittel an den Kopf, der sich im Fliegen auffaltete und dem Hans das Gesicht verhüllte. Lütfrid schlüpfte in seinen eigenen Kittel, in die Hosen, knotete sie fest. Im Haus und auf der Gasse rannten sie wild durcheinander.

„Eimer!“, schrie jemand. „Sammelt alle Eimer!“

Lütfrid wurde kalt, er wollte zurück, den Umhang holen, da stand eine Rauchwolke über dem südlichen Himmel! Der Hans stolperte, Lütfrid zerrte ihn hoch. Flocken in der Luft, viel größere als die in der Kammer. Dunkel legten sie sich auf den matschigen Schnee und Lütfrids gereckte Hand. Mit dem Finger tippte er sich auf die Zunge, es schmeckte bitter.

Betäubender Lärm, Glockengeläut, Fuhrwerke verstopften die Gassen, an der Mordergasse wurden die Leute von Stadtknechten in Reihe gestoßen. Dort brannte es lichterloh. Mehr Menschen kamen, viele trugen Eimer. Andere schleppten Säcke und Truhen aus den Häusern, ihre Blicke starr, als habe ihnen das Feuer die Seele verbrannt. Schweine liefen im Weg, flügelschlagende Hühner mit offenen Schnäbeln. Ein Pferd mit weißen Augen jagte durch die Gasse und trampelte nieder, was im Weg stand.

Eine Frau trat Lütfrid auf den Fuß; sie trug einen Säugling, Kinder hingen an ihrer Schürze. Sie hielt sich die Hand vor die Augen, als Männer mit Äxten auf die Stützpfähle eines lodernden Hauses einhieben. Sie schwankte, drohte zu fallen, Lütfrid griff sie bei den Schultern, das Kind auf ihrem Arm: Augen zu Strichen gekniffen, eine stoßende Zunge im stumm brüllenden Mund. Da stürzte das Haus in sich zusammen, schwarze Wolken, Funken stoben, noch mehr Flocken. Der Schrei der Frau, ein Name durch den Lärm, sie tat einen Schritt zu den Trümmern. Lütfrid riss sie zurück, sie roch nach Schweiß und Asche und Seife, sie schlug nach ihm, er packte sie fester. Er sah die anderen Kinder plärren, drei magere Körper in zu großen Kitteln. Er drängte sich zwischen sie und das Feuer. Die Frau schüttelte ihn ab, dann wogte die Menge vorwärts und riss sie weg.

„Hans!“, schrie Lütfrid, stemmte sich an fremden Schultern hoch.

Jemand schlug ihm an die Schläfe, ihm wurde dunkel, er hielt sich an Stoff und an Armen, sein Fuß knickte um, er glaubte zu fallen, in der Menge zu ersticken, er kämpfte mit Füßen und Ellenbogen um Luft. Ein Mann packte ihn am Gürtel, er stand. Der Mann hielt ihm einen Wassereimer hin. Zögernd nahm er den Eimer, reichte ihn weiter, blickte sich um. Schon gab ihm jemand den nächsten Eimer. Seine Hände verstanden. Eimer nehmen, Eimer weitergeben, Eimer nehmen, Eimer weitergeben, nehmen, weitergeben, nehmen, geben, nehmen, ein Esel schrie, geben, nehmen, Eimer geben, nehmen, geben, nehmen, geben, nehmen, weitergeben, nehmen, ein Mönch spritzte Wasser, weitergeben, nehmen, wo war bloß der Hans, Eimer geben, nehmen, weitergeben, nehmen, geben, nehmen, das Feuer griff nach dem Mönchsgewand, weitergeben, nehmen, die Kapuze loderte auf, geben, nehmen, da war nur noch Feuer, weitergeben, Glutfetzen tanzten, nehmen, geben, nehmen, geben, nehmen, geben, nehmen, berstendes Gebälk, Eimer geben, nehmen, Schindeln rutschten, fielen auf die Menge, weitergeben, den Hans, er musste ihn suchen, nehmen, der Eimer glitt Lütfrid durch die Finger, aufnehmen, weitergeben, nehmen, geben, Leitern an die Mauer, nehmen, ein Mann stieg hoch, geben, nehmen, ein Kopf oben im Fenster, geben, Flammen, Flammen, nehmen, weitergeben, eine Frau wand sich hinaus, nehmen, taumelte über das Dach, dem Mann auf der Leiter entgegen, geben, nehmen, ihr Mantel blähte sich, weitergeben, bunt und prächtig über dem Feuer, sie stürzte, der Mann hielt sie, nehmen, weitergeben, nehmen, geben, dann barsten Leiter, Pfeiler, Haus, lag der Hans dort unter Staub und Asche, geben, nehmen, heißer Wind im Gesicht, weitergeben, beim Atmen brannte die Nase, nehmen, geben.

„Hans!“, schrie Lütfrid in die Menge, ließ den Eimer, drängte sich weg, vor ihm ein zweiköpfiges Wesen, der Hans und der Mundbrot-Vaterbruder, einer stützte den anderen, bloße Köpfe, helle Augen, drumherum rußige Schmiere, die Stimme des Vaterbruders an Lütfrids Ohr, das Feuer darf nicht ans Kaufhaus gelangen, aber dort wohnte doch niemand, dort lagen Stoff und Gewürze, Husten und Asche, so viel Asche, Wolkenschiffe aus Asche, beladen mit Ascheballen, und Elen im Gries, war sie dort und am Leben, schwarze Gestalten spritzten Wasser auf die Flammen, Dampf und Rauch, andere rissen ein Haus an der Marktstätte ein und noch eins, das brannte gar nicht, sie waren verrückt, der Vaterbruder brüllte: „Mein Gott, das Kaufhaus!“, aber Gott hörte nichts außer Lärm und Getöse.

Im Feuerschein leuchtend das Kaufhaus, groß und wehrlos gegen Himmel und Wolken, die zogen mit dem kalten Ostwind zurück in die Stadt, der Vaterbruder leckte seinen Finger, hielt ihn hoch, jubelte.

„Gott sei Lob und Dank, er hat den Wind gedreht, das Kaufhaus gerettet.“

„Genug!“, schrie er Lütfrid ins Ohr, Lütfrid hielt den Hans, sie wandten dem Kaufhaus den Rücken, mit dem Wind gingen sie über Asche, Staub und geborstenes Holz hoch in die Paulsgasse: eine schwarze Schlucht, links und rechts die Häuser voll Ruß, doch sie standen. Unter dem Dreck, der eine Stadt war und die Stadt ein einziger Dreck. Auch hier hasteten Steinkleine, auch hier waren sie menschenhoch und hatten keine Gesichter, bloß helle, wilde Augen.

3 – Richtung Barcelona

(1398)

Lenzmond. Sechs Wagen im frühen Morgengrauen. Gerade schickte die Sonne ihre ersten Strahlen über die Baumwipfel. Vier Wagen waren aus Ravenspurg gekommen, zwei weitere hatte der Vater im Hinterhof beladen lassen. Mit Kostenzer Leinwand, mit Barchent, mit Pelzen und reichlich kleineren Waren. Und mit einer Geldtruhe, die so schwer war, dass sie von vier Knechten gestemmt werden musste.

Der Vater war aus dem Süden gekommen und schickte nun Lütfrid zum Noffri nach Perselone.

„Du sollst lernen, wie sie dort rechnen, sprechen und handeln“, hatte der Vater gesagt. „Der Humpis und der Mötteli nehmen dich mit.“

Zum Abschied malte ihm Änneli mit Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn.

„Bring mir ein Stück Brokat“, flüsterte sie.

Ursula legte ihre Wange an Lütfrids; sie roch nach Rosenseife. Der Vater hatte Lütfrid mit fester Umarmung verabschiedet, der Hans nur gewunken.

Nun stapfte Lütfrid mit Rudolf Mötteli neben dem rumpelnden Wagenzug her. Der Mötteli gähnte, rieb sich die Augen, ein massiger Mensch, der Lütfrid bis zur Schulter reichte, gewiss aber zehn Jahre älter war und im Gehen immer wieder seinen Beutel öffnete, um Dörrfisch daraus zu naschen.

„Hält Körper und Seele zusammen“, sagte er fröhlich und hielt Lütfrid ein Stück entgegen.

Lütfrid wehrte ab. Die neuen Schuhe scheuerten jetzt schon an seinen Fersen. Der Vater hatte ihm einen wollenen Reisemantel gegeben, dessen Kapuze weit über den Rücken hing.

„Bescheide dich“, hatte der Vater ihm eingeschärft, „tu, was Jos Humpis und Rudolf Mötteli dir sagen, und nimm sie dir zum Vorbild.“

Der Humpis ging wohl nicht gern zu Fuß, er schaukelte neben dem Fuhrmann auf dem dritten und leichtesten Wagen dahin, obwohl man ausgemacht hatte, sich abzuwechseln. Der Mötteli murrte bereits; sein Beutel war mittlerweile leer.