6,99 €

Mehr erfahren.

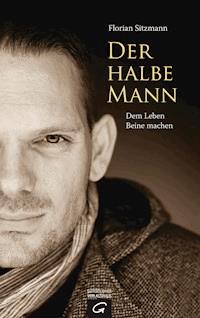

- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Deutsch

Volle Kraft voraus – Lebensmut auch ohne Beine

- Mit einem Vorwort von Xavier Naidoo

-Ein Lesebuch der besonderen Art

-Eine außergewöhnliche Lebensgeschichte, frech und charmant erzählt

-Die etwas andere Perspektive auf die Welt und das Leben

Der Unfall passierte mit einem Motorrad auf einer Raststätte. Ein LKW überrollte ihn und zerschmetterte seine Beine. Heute, nach unzähligen Operationen und langen Jahren Kampf steht Florian Sitzmann »mit beiden Beinen im Leben«.

Sitzmann liebt Geschwindigkeit und hat ein besonderes Faible für Autos. Mit seinem Lotus unternimmt er Nachtfahrten von Raststätte zu Raststätte und lässt sein bisheriges Leben an sich vorbeiziehen. Sitzmann zieht ein Resümee und vermittelt den Leserinnen und Lesern auf charmante Weise, wie positiv und lebenswert das Leben – auch mit Behinderung – ist, und über welche Dinge es lohnt, intensiver nachzudenken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 198

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Für Emely

»Vermute und entdecke in jedem Tag den schönsten deiner Zeit – sollte das Leben auch noch so schwierig sein.«

In Liebe Dein Vater

Inhaltsverzeichnis

Vorwort (Xavier Naidoo)

Florian Sitzmann – nomen est omen?

Vielleicht ist das eine makabre Einleitung für ein Vorwort.

Aber als ein Mensch, der mit dem Wort arbeitet, fiel mir das gleich ein.

Ein Mann, der fast sein ganzes Leben im Rollstuhl sitzt und »Sitzmann« heißt.

Schicksal? Bestimmung? Ganz gleich, auf was wir uns einigen wollen, Flo hat mehr als nur das Beste aus seiner Situation gemacht.

Er ist ein Mutmacher, Vorleber und Motivator für Menschen mit oder ohne Behinderung.

Ich bewundere seine Ausdauer und seinen Willen, seinen Weg zu »rollen«.

Roll on, Flo!

ONE LOVE,DEIN XAVIER

Anmerkung des Verlages:

Sämtliche Kapitelüberschriften in Großbuchstaben sind Song-headlines von Xavier Naidoo, abgedruckt mit freundlicher Genehmigung von Xavier Naidoo und der HANSEATIC MUSIKVERLAG GmbH & Co. KG.

WO DRIFTEN WIR HIN?

Ein Unfall verändert ein Leben

17 Jahre ist es jetzt her. Spätsommer 1992. Ein verregneter Tag in einem heißen Monat. Und ich gerade noch 15 Jahre alt. 2,04 Meter groß. Heute bin ich die Hälfte. Ein halber Mann. Ein Sitzmann. Namen sind Programm.

Über die Autobahn fahren. Nicht rasen, aber zügig fahren. Oder über Landstraßen cruisen. Dann kann ich am besten nachdenken. Meine Gedanken fließen mit der Leitplanke. Immer dort, wo sie unterbrochen ist, zerbeult, oder Bremsspuren zu sehen sind, da weiß ich, es ist etwas passiert. Das berührt mich immer noch. An jedem Unfall, den ich mitbekomme, ist auch ein Teil von mir mitbeteiligt.

Ich setze mich ins Auto, lege eine von Xaviers Platten auf und fahre los. Das Fahren und die Musik bringen meine Gedanken in Bewegung. Ich erzähle mir selbst mein Leben. Blicke zurück, nach vorne und schalte den Blinker ein. Hindernisse gibt es immer. Und überall. Heute nicht mehr und nicht weniger als damals.

Damals heißt im Klartext: in der Welt auf zwei Beinen.

Heute heißt im Klartext: im Rollstuhl.

»Herr Sitzmann, was klappt in Ihrem jetzigen Leben nicht mehr so gut?«, werde ich oft gefragt, und ich antworte:

»Treppensteigen.«

»Ist Ihr Name echt?«

Skurrilerweise ja!

Und: »Herr Sitzmann, und was vermissen Sie am meisten?« »Im Stehen vögeln«, sage ich und lache laut, damit die anderen es sich auch erlauben können. Das Lachen.

Ich bin unterwegs. Will einen Freund besuchen und muss wieder einmal an ihr vorbei: an der Raststätte, die meine Beine gefressen hat. Wieder einmal mache ich halt. Nicht, weil ich trauern will, sondern weil ich Hunger habe. Es liegt Schnee, viele LKW stehen hier, und ich höre die Aggregate brummen. Die Raststätte ist innen weiß getüncht, und an einem der Tische sitzt ein Mann, der Jägerschnitzel mit Kroketten isst. Alles ist ganz normal, bis auf die Tatsache, dass ich keine Beine habe. Die Blicke folgen mir verschämt. Kenne ich schon, und meinen Hunger beeindrucken Blicke nicht. Verschämte schon gar nicht. Ich ziele die Theke an.

»Bratwurst mit Pommes ohne Ketchup.« Auch Männer ohne Beine essen gern.

Viel Leuchtreklame in Rot ist hier zu sehen. Bin ich hier im Rotlichtmilieu gelandet? Klirrende Kälte, die die Brummifahrer zu den Türen hereintreibt. Von irgendwo steigen Nebelschwaden auf.

Das könnte hier eine gute Location für den Anfang eines guten Krimis sein, denke ich Bratwurst essend und schaue aus dem Fenster zu meinem Auto hin. Es wartet auf mich auf dem Behindertenparkplatz. Kein anderer Wagen weit und breit. Kein gutes Gelände heute, weder für Rollstuhlfahrer noch für Menschen, die auf Füßen gehen. Es ist alles vereist. 10-15 cm Schnee. Ein Wunder, dass ich nicht auf die Fresse gefallen bin.

Die Raststätte war früher ein Treffpunkt für Lastwagen aus aller Herren Länder. Deswegen war auch damals mein Lastwagenfahrer da. Vielleicht hielt er an, um Bratwurst zu essen – mit Pommes ohne Ketchup. Und dann wollte er weiter, aber Stefan und ich waren ihm im Weg. Und dann nur noch ich. Und dann nur noch meine Beine. Mein Lastwagen kam aus Norddeutschland. Das ist lange her. Die Hälfte meines Lebens. Es macht mir nichts aus, davon zu erzählen oder darüber nachzudenken. Viel Gutes ist seitdem passiert. Diese Raststätte hier ist für mich nichts anderes als der Parkplatz, an dem ein neues Leben für mich begann.

Während ich meine Pommes nachsalze, verfolgen meine Augen das Abendprogramm, das stumm aus dem Fernseher rieselt, der unter der Decke hängt. Das Ganze unterlegt mit einer Tonspur aus dem Radio. Ich hab das noch nie begriffen, warum in Kneipen Fernseher laufen, obwohl ihr Ton abgeschaltet ist.

Jetzt ist ein älteres Ehepaar hereingekommen, das auch Schnitzel mit Pommes essen will. Sie nicken zu mir herüber und ich lächle zurück. Niemand sieht, dass ich keine Beine habe. Meine fehlenden Füße sind unter dem Tisch und da schaut niemand mehr hin, der in mein lachendes Gesicht geschaut hat. Die meisten Menschen kommen nicht einmal auf die Idee, dass ich so schwer behindert bin. Wo ich doch so offen lachen kann.

Ich muss mal aufs Klo. Die Behinderten-Toilette ist sehr sauber, und es riecht auch richtig gut hier. Das Personal ist aus Polen oder Russland. Sehr zuvorkommend und freundlich. Die beiden halten mir sofort die Tür auf. Ich müsse nichts bezahlen, erklärt mir der Mann. Keine Pinkelgebühr. »Warum nicht?«, frage ich zurück. Die Toilette muss ja trotzdem geputzt werden. Ich lege 70 Cent in die Schale und merke: In dieser Schale sind wir alle gleich, denn das Kleingeld wandert sofort in seine Kitteltasche.

Was hat das Pinkeln eigentlich damals gekostet? Kann mich nicht mehr daran erinnern, wie an so vieles, was mir entfallen ist. Durch einen Unfall trennt sich so manches. Was war davor und was danach? Wer war aufmerksam, und wer war es nicht? Wer war Schuld und wer hatte keine? Und auch ich, der Sitzmann, wurde getrennt. Danach gab es einen oberen und einen unteren Sitzmann. Wie in Wien das obere und das untere Belvedere zu besichtigen ist. Nur dass meine unteren Prunkräume nicht mehr zu sehen sind.

Und: Viele Überlegungen tauchen nach einem solchen Unfall auf. Wenn wir nicht Rast gemacht hätten ... Wenn das Wetter gut gewesen wäre … Wenn wir nicht so gehetzt gewesen wären … Wenn der Lastwagenfahrer doch noch eine geraucht hätte, bevor er wieder losgefahren wäre. Fünf Minuten hätten gereicht. Vier Minuten. Drei, zwei, eine. Nicht nur Minuten, Sekunden können im Leben alles verändern. Sogar Bruchteile von Sekunden. Die Überlegungen kommen zu spät. Sie rollen das Leben nach hinten auf, und das funktioniert einfach nicht. Man muss nach vorne blicken. Immer. Mit und ohne Beine.

Ich denke jetzt nur darüber nach, weil alle möglichen Leute immer wieder darüber nachdenken und mich dann fragen. Sie sehen mich, hören meine Geschichte und schon kommt: Oh Scheiße, wenn die doch noch einen Moment gewartet hätten und Flo noch mal pinkeln gegangen wäre, obwohl er schon pinkeln war, dann könnte er jetzt noch laufen und bräuchte nicht den blöden Rollstuhl.

Klar. Alles wäre anders gekommen, hätten Stefan und ich damals nicht diese Tour nach Holland gemacht. Haben wir aber. Gut gelaunt und mit den besten Absichten. Ein Kurztrip in Partylaune. Ich hatte ein Mädchen wiedertreffen wollen, das ich ein paar Wochen zuvor dort in einer Jugendherberge an der Bar kennen gelernt hatte. Die wollte ich unbedingt wiedersehen. Und dann kamen wir an, und die süße Holländerin war nicht mehr da. Schöner Mist. Und ich, total verknallt, hatte nicht einmal ihren Namen oder eine Telefonnummer. O.K., verlieren gehört zum Pokern, das Risiko zum Spiel!

Stefan und ich hockten uns an dem Abend an die Bar, und ich trank eine ganze Menge unmögliches Zeug. Grauenhafte Kombinationen aus Alk und Cola. Die Party, wegen der wir nach Holland gefahren waren, fand dann zwischen uns beiden statt und endete damit, dass wir sternhagelvoll ins Bett fielen und am nächsten Morgen megamäßig verschliefen. Es war ein Sonntag, und wir wollten schnell nach Hause. Als wir endlich aufwachten, war aber bereits späte Kaffeezeit. Sehr späte Kaffeezeit! Das war eine Katastrophe, weil ich ja am nächsten Tag Schule hatte und Stefan wieder zur Arbeit musste. Wir blickten gehetzt auf unsere Uhren, rutschten mit den Fingern auf der Landkarte herum, fanden keine Abkürzung und hatten Panik in den Augen. Panik kenne ich eigentlich als Zustand nicht. Nur heute taucht sie dann und wann auf, wenn ein anderer am Steuer sitzt. Der Unfall hat einen echt miesen Beifahrer aus mir gemacht.

Wir machten uns damals, so schnell es ging, auf den Weg. »Nein, danke, kein Kaffee! Nein, wirklich nicht! Danke, wir müssen echt ganz schnell los!« Zuerst war es sonnig und trocken. Aber je näher wir gen Homebase kamen, desto dunkler wurde der Himmel über uns. Die Wolken zogen sich grau zusammen, in weiter Ferne zuckten am Himmel ein paar Blitze, der Wind zerrte an den Bäumen und an uns, und bald schon klebten wir beide komplett durchnässt auf dem Motorradsattel fest. Es regnete wie aus Kübeln, aber Stefan fuhr trotzdem sehr, sehr sicher. Er hatte den Führerschein schon eine ganze Weile, weil er älter ist als ich. Ich hätte mir die Fahrt bei diesem Regen ganz bestimmt nicht zugetraut.

Es war wirklich eine grauenhafte Fahrt. Als ich die Schilder der Raststätte sah, brüllte ich unter meinem Helm zu ihm nach vorne: »Halt mal an, ich muss aufs Klo!« Obwohl nur noch ein paar Kilometer vor uns lagen, hatte ich langsam echt genug und außerdem jetzt auch noch Hunger.

Wir bogen zur Raststätte »Hunsrück« ab. Nach Hause waren es noch 80 Kilometer. Schnell tanken, von den letzten Groschen was essen. »In einer Dreiviertelstunde sind wir zu Hause.« Bloß kein langer Stopp. So nass, wie wir waren, dachten wir an nichts anderes als an eine warme Dusche und noch irgendwas Gutes zu essen. Heim zu Mamas Herd. Ich rannte runter auf die Toilette. Die, die heute 70 Cent kostet und für Behinderte eine Gratis-Leistung ist. 1992 hatte ich noch die andere Tür genommen. Bereits nach zehn Minuten waren wir wieder soweit. Rauf auf das Motorrad, ziemlich matt und mürbe von dem Wetter. Stefan war die ganze Zeit gefahren, denn ich hatte ja noch gar keinen Führerschein.

Die Stimmung war nicht schlecht. So wie immer. Stefan und ich, wir sind zwei lustige Typen, die sich so schnell nicht ins Bockshorn jagen lassen. Das waren wir immer. Das sind wir immer noch. Wir verstehen uns wortlos. Aber wir waren bei diesem Trip echt »abgeschafft«! Wenn es nicht geregnet hätte, wir hätten uns ohne Probleme neben die Straße gelegt und die Augen für eine Runde zugemacht, so fertig waren wir. Ich kann diese Müdigkeit fast heute noch in meinem Körper spüren. Trotz Motorenlärm und Auspuff-Gestank wären wir neben der Straße sofort eingeschlafen.

Hätten wir’s nur getan! Das wäre das Beste gewesen. Aber wir haben es nicht gemacht. Erstens regnete es, zweitens war es kalt – viel zu kalt für einen Tag im August – und drittens waren wir die »jungen Wilden«. Und die jungen Wilden wollten nach Hause ins warme Nest. Und zwar schnell! Wir stiegen aufs Motorrad und fuhren los. Dann ist es auch gleich passiert. Das Ende des Ausflugs, ohne Rendezvous mit der Prinzessin, aber mit der Bekanntschaft eines Lastwagens.

Alles ging ganz schnell. Diesen Satz hört man immer bei Unfällen. »Alles ging ganz schnell!« oder »Es geschah wie in Zeitlupe.« Sie haben die Wahl. Bei mir ging alles ganz schnell.

Stefan kam auf dem Beschleunigungsstreifen, der zur Autobahn führt, zu weit nach links. Das kann passieren, besonders bei so einem Sauwetter, und ist in der Regel auch nicht sehr schlimm. In diesem Fall und an diesem Tag zu dieser Stunde, Minute, Sekunde, war es ungünstig, um nicht zu sagen, verdammt blöd.

Von hinten kam der Laster.

Dann kam der Knall.

Ich flog durch die Luft.

Schmerzen hatte ich keine. Nee, das nicht.

Stefan fiel nach rechts auf den Grünstreifen und ich nach links auf die Straße: unter die Reifen.

So fing es an. Mein Leben ohne Beine. Sie müssen nicht erschrecken. Es ist gut, was jetzt kommt. Versprochen!

Welche Gedanken hatte ich eigentlich, frage ich mich heute. Spürte ich, dass eine Lebenswende nahte? Ich erinnere mich nicht. Ich dachte: Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Und: Hoppala!

Da ich keine Schmerzen hatte, befürchtete ich nichts. Ich hab nur gedacht, die Haxen sind wahrscheinlich ziemlich kaputt. Meine Beine fühlten sich blöd an. Aber ich hätte nie gedacht, dass die so kaputt sind, dass man sie absägen muss. Ich lag auf der Straße und wollte eigentlich aufstehen. Dann kam Stefan angerannt und brüllte, dass ich mich nicht bewegen solle. Er zog mich dann von der Autobahn.

Hätte Stefan mich nicht weggezogen, wäre wahrscheinlich gleich der nächste Laster oder Wagen über mich gerollt, und das wäre dann wirklich mein Ende gewesen. Eine Menge Frauen hätte ich dann nicht kennen gelernt. Eine ganz kleine vornan: meine Tochter Emely. Sie ist jetzt ein Jahr alt. Daddys Liebling. Emely würde dann nicht einmal existieren und das wäre für die Menschheit wirklich ein Verlust, denn sie ist ein echter »Wonneproppen«.

Aber damals ahnte ich noch nichts davon. Nichts von den Zielen, die ich noch erreichen würde, von dem Spaß, den ich habe, dem Erfolg, nichts von Emely und nichts von den Fahrten, die ich heute für mich mache. Fahrten durch die Dunkelheit. Zum Nachdenken und Entspannen.

Damals lag ich nur auf der Straße, habe mir die Brille und den Helm abgezogen und hörte Stefan laut schreien: »Nee, nee, nicht aufstehen, bloß das nicht. Bleib liegen! Bleib bloß liegen!«

Er sah geschockt aus. Das bekam ich noch mit. In meinen Ohren rauschte es. Ein surrendes Geräusch. Es waren die Autos auf der Autobahn. Fast melodisch klang das, fast hypnotisch. Das Surren machte mich unendlich müde, und ich fühlte die Nässe und die Kälte gar nicht mehr so sehr.

Wenn ich heute beim Fahren die Fenster runterkurbele und wenn es dann noch regnet, dann ist es wieder da. Alles. Die Räder auf dem nassen Asphalt, die Laster, das Überholen. Das Surren, das ich wiedererkenne, erzählt mir einen Teil meiner Geschichte.

Dass ich liegen bleiben sollte, hat mir nicht gefallen. Ich bin nicht der Typ, der irgendwo liegen bleibt. Aber ich fühlte mich schrecklich schwach, bekam immer schlechter Luft und begann zu hecheln. Das war nicht so schlimm. Was ich entsetzlich fand, war das Liegenbleiben. Ich hatte, wenn ich aus meiner Trance auftauchte, einen wahnsinnig starken Drang, aufzustehen und zu gehen. Das weiß ich noch. Bewegung ist mein Leben. Ich wollte den Unfallort einfach verlassen. Weggehen, wegrennen, weghüpfen. Weg, einfach weg! Wenn man mich festhalten will, dann drehe ich fast durch. Das bezieht sich auf alles. Auf Frauen, Jobs, Erfahrungen, auf mein ganzes Leben. Nicht umsonst bin ich ständig unterwegs. Mit Beinen. Ohne Beine. Und mit einem meiner Autos. An diesem Tag ging aber nichts mehr von alledem.

Irgendwelche Auto- oder Brummifahrer alarmierten per Handy die Polizei und den Rettungsdienst. Es dauerte noch eine knappe Viertelstunde, dann waren alle da. Blaulicht, Sirene, Absperrung, alles, was so ein Unfall braucht. Ich fühlte mich hellwach, obwohl ich nicht weiß, ob ich es wirklich war. Irgendein Sanitäter kam und schnitt mir die Jacke auf. Aus dem Gerede um mich herum konnte ich mir zusammenreimen, dass die Helfer vermuteten, ich hätte etwas am Kreuz.

Es war ganz seltsam. Ich hörte es und hörte es auch wieder nicht. Die Worte drangen nicht zu mir durch. Kaum in mein Gehirn hinein und schon gar nicht in meine Seele. Auf dieser Trage im Krankenwagen, der Sanitäter legt Kanülen und sonstige Zugänge an, Infusionen werden gestöpselt, aber ich – ganz ruhig. Ich ließ es mit mir geschehen und wartete auf das, was passierte.

»Lasst mich zu ihm rein!«, hörte ich Stefan und sah, wie die Sanitäter ihn zurückhielten. Stefan schrie, dass er zu mir wolle. Immer wieder schrie er das. So taumelig wie ich war, erschien es mir wie ein gesungenes Mantra. Sein Schreien löste das Surren der Räder, das ich wahrnahm, ab. Dann war alles nur noch schwarz vor meinen Augen.

So war das. Aus meiner Krankenakte weiß ich, dass ich lange zwei Stunden im Rettungswagen lag, weil der Hubschrauber nicht landen konnte. Wir hatten schlechtes Wetter. Der Himmel über Deutschland hatte sich zusammengezogen.

Heute ist diese Raststätte für mich eine Raststätte wie jede andere in Deutschland. Es hat sich hier auch viel verändert. Wenn ich nicht wüsste, dass hier mein Schicksalstag passierte, ich würde diese Raststätte nicht einmal wiedererkennen. Zu keiner Zeit musste ich herkommen, um vielleicht etwas aufzuarbeiten oder mich dieser Vergangenheit zu stellen. Ich bin hier, weil mich mein Weg in die Gegend führte. Da ist es einfach gut, mal haltzumachen. Aber es hätte auch einen anderen Rastplatz treffen können.

NICHT VON DIESER WELT

Ein böses Erwachen

Als ich aus der Narkose erwachte, nahm ich nicht viel wahr. Ganz langsam bin ich aufgewacht. Ganz, ganz langsam. Es war eher so ein Übergang von einem Traum in einen anderen. Der eine Traum war ganz schön bunt und mit Drogen unterlegt. Die Drogen waren Schmerzmittel und Morphium. Ich bin nicht gleich wirklich aufgewacht, sondern baute das Krankenzimmer einfach in süße Träume ein. Alles war okay und keinesfalls beängstigend. Bis auf die Tatsache, dass ich mich nicht bewegen konnte. Auch nicht meine Arme. Die hatte das künstliche Koma lahmgelegt. Wenn man eine Woche lang die Arme nicht bewegt, dann bauen die Muskeln wahnsinnig schnell ab, und da ich damals noch Fußgänger war, waren meine Armmuskeln zwar gut ausgebildet, aber längst nicht so muskulös wie heute.

Das Zimmer, in dem ich lag, war weiß. Ein Krankenhauszimmer eben. Das hat mich damals nicht sonderlich überrascht. Es war klar, dass ich nicht auf den Bahamas liege, sondern in einem Zimmer, zu dem lange weiße Gänge führen, in denen Rolltische mit silbernen Teekannen drauf stehen. Krankenhaus kannte ich von Besuchen. Grauenhafter Geruch, elende Gänge und Sitzecken in Nischen, auf deren wackeligen Tischen abgegriffene Exemplare von »Der Pilger« oder andere langweilige Zeitschriften liegen. Wenn man Glück hat eine Boulevard-Zeitung, die aber auch schon durch 20 Hände gegangen ist, weil alle das nackte Mädchen auf der Titelseite sehen wollen. Hände von Besuchern, die warten, besorgt oder gelangweilt sind. Oder Hände, die ängstlich zittern. Wie meine damals. Ganz leicht, ganz zart, kaum wahrnehmbar, doch sie zitterten.

Meine Augen wanderten halbgeschlossen durch den Raum, wurden etwas von dem Licht geblendet, das durch das Fenster fiel, und dann sah ich meine Mutter. Ich erinnere mich, dass ich nur schemenhaft ihr Gesicht wahrnahm, denn mir fehlte meine Brille.

Augen, Nase, Mund, Haare: Aha, Mama!

Sie saß an meinem Bett und sah mich an. Nein, sie blickte eher. Das fühlte ich. Sehen ist zu einfach für das, was da passierte. Es war ein ernster und besorgter Blick, in den sie mich einhüllte und den ich mit jeder Faser meiner Seele registrierte. Einer, den ich nicht annehmen wollte.

Der Blick hatte eine Botschaft. Er war erschüttert, fassungslos, und ich dachte mir, was will sie denn? Ich bin doch da und lebe! Sie soll sich mal lieber freuen. Aber meine Mutter freute sich nicht, das war auch mit verschleierter Wahrnehmung für mich eindeutig.

Im Zimmer war es still und gleichzeitig schreiend laut. Eine ganz merkwürdige Stimmung. Fast wie nicht von dieser Welt. Es flirrte und rauschte wie wild. Mein Atem ging ganz flach, und ich versuchte anzukommen. Irgendwann wurde mir dann klar, dass das dröhnende Geräusch nicht im Zimmer, sondern in meinen Ohren war. Es kam von innen. Meine Seele schickte mir hämmernde Signale, aber ich konnte sie nicht verstehen.

Für meine Mutter muss dieser Moment an meinem Bett, mein Aufwachen, ganz schrecklich gewesen sein. Später hat sie mir gestanden, dass sie in diesen ersten Momenten unschlüssig war, ob es nicht besser für mich sei zu sterben. Wie das gehen sollte: ich ohne Beine. Dass ich ein Typ bin, der das Leben anpackt, das wusste sie. Aber sie konnte sich kein Bild davon machen, hatte keine Idee, wie ich sein würde ohne meine Beine. Vermutlich befürchtete sie, ich würde daran zerbrechen.

Es muss schwer für sie gewesen sein. Ich bin heute selbst Vater und kann das nachfühlen, will es aber nie erleben. Meine Mutter wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich auch diese Aufgabe packen würde. Dass ich sie schon allein aus dem Grund bewältigen würde, weil ich Sportler bin. Man könnte sogar sagen: ein Lebenssportler. Hätte meine Mutter das auch nur geahnt, es wäre ihr leichter ums Herz gewesen. Sie hätte dann bestimmt gesagt: »Hey, Flo, jetzt gib’ste noch mal richtig Gas!«, und ich hätte müde, aber mit innerem Willen genickt.

Das war aber vor der guten Zeit, die kam. Erst einmal war ich nur ein Junge, der aus dem künstlichen Koma langsam erwachte und der spürte, dass da etwas saudumm gelaufen war.

Mein Vater war auch da. Auch der tat merkwürdig verdruckst. Ich konnte das nicht verstehen. Sahen denn die beiden nicht, dass ich noch lebte? Oder war ich tot und dachte nur, noch am Leben zu sein? Was war los in diesem Zimmer? Scheiß Morphium!

Ich fühlte, dass ich meine Augen und meinen Mund bewegen konnte. Meine Ohren funktionierten und meine Nase würde wieder riechen. Alles egal, munterte ich mich auf. Du lebst noch, alles andere kommt dann. Ich wollte, dass wir endlich miteinander sprachen und erleichtert lachten. Ein Unfall ja, aber ich hatte Glück gehabt. Mein Schutzengel hatte mich beschützt. Stefan lebte und ich auch. Nur etwas schwerfällig fühlte sich mein Körper jetzt noch an.

Das ist normal, beruhigte ich mich. Prellungen tun eine ganze Weile höllisch weh. Der Körper schmerzt selbst dann noch, wenn schon alles wieder gut ist. Im Sport hatte ich das schon mal erlebt, und meine Oma hatte mir davon berichtet, als sie Rückenschmerzen hatte. »Meine Wirbel sind zwar wieder eingerenkt«, hatte sie mir damals erklärt, »aber die Muskeln sind noch verkrampft. Die brauchen eine Weile. Deswegen gehe ich noch gebeugt, obwohl ich gar nicht mehr gebeugt gehen muss.«

So war es auch bei mir. So musste es auch bei mir sein. Ich lag hier, obwohl ich vermutlich gar nicht mehr liegen musste. Meine Muskeln mussten sich aber wieder erholen und vielleicht der ein oder andere Knochen auch.

Um irgendwas zu sagen, um die miese Stimmung zu brechen und damit endlich etwas geschieht, meinte ich zu meinem Vater: »Meine Beine sind so schwer, leg die doch mal anders hin, das ist mir unbequem.« Ich konnte diese Beine einfach nicht bewegen. Ich fühlte sie ganz schräg im Bett, aber ich konnte sie nicht besser legen. Mein Vater rutschte näher und meine Mutter hatte einen Schrecken im Gesicht. Jetzt, wo wir fast Nasenspitze an Nasenspitze waren, konnte ich das sogar sehen.

»Flo«, flüsterte er mir zu. »Wie war denn der Unfall für dich? Überleg mal, was ist alles passiert?«