Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Acabus Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

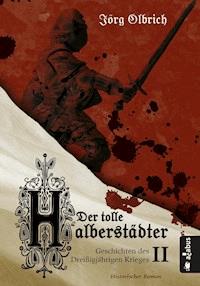

- Serie: Geschichten des Dreißigjährigen Krieges

- Sprache: Deutsch

König Christian IV. von Dänemark führt seinen Kampf gegen den Kaiser fort und versucht, die norddeutsche Küste zu besetzen. In seinen Reihen kämpft der schottische Offizier Robert Monro. Mit seinen Landsleuten verteidigt er die Mauern Stralsunds bis aufs Blut. Auf katholischer Seite führen Albrecht von Wallenstein und Johann von Tilly die kaiserlichen Truppen an. Doch die Stimmen gegen den böhmischen Emporkömmling Wallenstein werden lauter. Wird der Kaiser den Feldherrn fallen lassen, um die unzufriedenen Kurfürsten zurück auf seine Seite zu ziehen? Währenddessen führt der Fürstbischof in Bamberg einen gnadenlosen Kampf gegen die Hexerei. Hunderte unschuldige Bürger werden gefoltert und verbrannt. Niemand ist vor ihm sicher, nicht einmal die Bürgermeister. Wer in das Hexengefängnis geführt wird, ist dem Tode geweiht. Verwüstung, Hungersnöte, Armut und Pest kosteten zwischen 1618 und 1648 rund sechs Millionen Menschen das Leben. Die historische Romanreihe "Geschichten des Dreißigjährigen Krieges" überzeugt mit historischen Fakten und einer spannungsgeladenen Entwicklung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 649

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jörg Olbrich

Der Hexenbrenner

Geschichten des Dreißigjährigen Krieges

Band 3

Roman

Olbrich, Jörg : Der Hexenbrenner. Geschichten des Dreißigjährigen Krieges 3. Hamburg, acabus Verlag 2019

Originalausgabe 2019

ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-720-6

Print: ISBN 978-3-86282-718-3

Lektorat: Laura Künstler, acabus Verlag

Satz: Laura Künstler, acabus Verlag

Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag

Covermotiv: Soldat: © tin soldier crusader isolated on white, vitaly tiagunov, adobe-stock.com; Leinentuch: © https://pixabay.com/de/weiß-stoff-vorhang-transparenz-2130332/

Karte: © Annelie Lamers

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Der acabus Verlag ist ein Imprint der Bedey Media GmbH,

Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.

_______________________________

© acabus Verlag, Hamburg 2019

Alle Rechte vorbehalten.

http://www.acabus-verlag.de

Bamberg, 16. Oktober 1626

»Deshalb warne ich euch vor all denen, die sich der Hexerei bedienen.« Friedrich Förner schaute von der Kanzel des Bamberger Doms hinunter in die Stuhlreihen, die bis auf den letzten Platz besetzt waren. Der Weihbischof hatte die Zuhörer seiner Predigt jetzt genau da, wo er sie haben wollte. Keiner wagte es, sich zu bewegen, geschweige denn auch nur den kleinsten Ton von sich zu geben.

Förner hatte seine Rede an der Stelle bewusst für einen Moment unterbrochen, um die Spannung im Dom weiter zu erhöhen. Er wollte, dass sich seine Worte in die Gehirne der Menschen einbrannten und nie wieder daraus verschwanden.

»Selbst wenn sie keinen Menschen durch ihr teuflisches Gift getötet und weder dem Vieh noch den Saaten Schaden zugefügt hätten, ja auch wenn sie keine Totenbeschwörerinnen wären, so sind sie dennoch mit dem Teufel verbündet. Sie huldigen ihm und haben ihre Seele an den Satan verkauft. Genau deswegen müssen sie ausgerottet und aus unserer Mitte entfernt werden. Nicht ich sage das, sondern das göttliche Gesetz. Vorgetragen durch den Mund des Vertreter Gottes. Zauberer sollst du nicht am Leben lassen!«

Die letzten Worte hatte Förner fast geschrien. Zufrieden stellte er fest, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlt hatten. Die Zuhörer hingen an seinen Lippen. Die meisten saßen nach vorne gebeugt auf ihren Plätzen und schauten den Weihbischof ehrfürchtig an. Förner spürte die Angst, die zwischen den Menschen im Kirchenschiff des Domes lag. Genauso sollte es sein. Wer Angst hatte, wagte es nicht, vom rechten Pfad abzuweichen und auf die Verlockungen des Teufels zu hören.

»Den Zweiflern unter euch sage ich, dass es gute Gründe dafür gibt, die Hexen und Zauberer zu bestrafen. Zu Gunsten des Teufels schwören sie Gott ab und verleumden sogar Gottes Sohn. Auch schwören sie, dass sie den Menschen schaden wollen, sogar dem Vieh und der unbelebten Schöpfung.

Sie missbrauchen die Geschöpfe und zuweilen sogar das allerheiligste Sakrament. Schrecklich, dieses auch nur auszusprechen. Sie graben Kinderleichen aus, bringen dem Teufel Opfer dar und treiben weitere Abscheulichkeiten, die ich euch gar nicht nennen darf.«

Der Weihbischof redete sich immer weiter in Rage. Er spürte, wie ihm die Schweißperlen auf die Stirn traten, gestattete es sich aber nicht, sie mit dem Ärmel wegzuwischen. Nicht jetzt. Er stand kurz vor dem Ende seiner Predigt. Nichts durfte ihn und vor allem seine Zuhörer jetzt vom Wesentlichen ablenken.

»Ist nicht dies die schwerste Sünde des Götzendienstes, wenn sie anstelle Gottes den Teufel verehren? Ist das nicht Abfall von Gott, dem sie sich in der Taufe angelobt haben? Was soll ich noch sagen? Schwerer ist die Sünde der Zauberei als Luzifers Sünde. Schwerer als Adams Sünde. Schwerer als alle Sünden aller übrigen Verdammten!

Wenn es hier welche gibt, die den rechten Pfad Gottes verlassen haben, so ermahne ich euch, kehret um! Öffnet eure Augen und durchschaut des Teufels Betrug. Denn seht: Solange ihr lebt, steht euch die Tür zu Gottes Barmherzigkeit offen. Ja, sogar solche, die sich mit ihrem eigenen Blut den Dämonen geweiht haben, werden von der ewigen Verdammnis befreit, sofern sie nur Buße tun und dem Dämon widersagen.«

***

»Kompliment, mein lieber Förner. Das war eine mitreißende Predigt.« Johann Georg Fuchs von Dornheim, der Fürstbischof des Bistums Bamberg, nickte seinem Generalvikar anerkennend zu.

»Vielen Dank, Eure Exzellenz. Es freut mich, dass Euch meine Worte gefallen haben.«

»Die Menschen der Stadt hängen regelrecht an Euren Lippen. Ihr wisst, wie Ihr zu den Bürgern sprechen müsst.«

»Ich erledige nur meine Pflicht.« Wie immer, wenn Förner verlegen war, fuhr er mit den Fingern durch seinen Spitzbart. Das Lob des Fürstbischofs bedeutete ihm mehr, als er zugeben wollte. Fuchs von Dornheim hatte Förner nach dessen Predigt vor der Nagelkapelle am südlichen Querhausschiff erwartet, in die sich der Weihbischof für ein kurzes Gebet hatte zurückziehen wollen.

So verbunden die beiden Männer durch ihren Glauben waren, so unterschiedlich war ihre äußere Erscheinung. Der Fürstbischof, der neben seiner religiösen Verantwortung auch Landesherr über das Bistum war, hatte eine füllige Gestalt und die kostbar bestickte Robe spannte sich um seinen Bauch. Sein rundes Gesicht und der volle Bart ließen ein gutmütiges Wesen erwarten.

Ganz anders Förner. Die hagere Gestalt der rechten Hand des Fürstbischofs war von einem schwarzen Priestergewand verhüllt. Die Augen waren stets wachsam. Sein Blick wirkte stechend. Der Schnäuzer war so ausgeprägt, dass die Lippen des Mannes kaum zu erkennen waren, wenn er schwieg.

»Ihr seid zu bescheiden.«

»Meine Aufgabe ist es, Gott zu dienen. Mehr habe ich niemals gewollt«, sagte der Weihbischof. »Ich hoffe nur, dass meine Worte auf fruchtbaren Boden gefallen sind.«

»Davon bin ich überzeugt«, sagte Fuchs von Dornheim.

»Ich muss die Menschen vor dem Bösen warnen, das überall in der Stadt lauert. Sie müssen die Gefahr erkennen und den Kommissaren jegliches Teufelswerk anzeigen.«

»Und Ihr glaubt wirklich, dass die Kälte im Frühjahr und die schlechte Ernte auf Hexerei zurückzuführen sind?«

»Was sollte sonst der Grund dafür sein?«, gab Förner zurück. »Die Krankheiten der Seele, durchlauchtigster und hochwürdigster Fürst, sind um so viel schwerwiegender als die Krankheiten des Leibes.«

»Mich müsst Ihr nicht überzeugen. Es ist wichtig, den Bürgern begreiflich zu machen, dass sie jede Frevlerei sofort melden müssen.«

»Das versuche ich, wie bereits erwähnt, durch meine Predigten zu erreichen. Wir müssen mit aller Strenge gegen das Übel vorgehen und es mitsamt der Wurzel ausreißen!«

»Ihr habt recht. Dieses Mal müssen wir das Teufelswerk ausrotten.«

»Wir sind auf dem besten Weg«, sagte Förner nicht ohne Stolz in der Stimme. »Das Hexengefängnis in Zeil ist voller Ungläubiger.« Innerlich war der Weihbischof bei Weitem nicht so selbstsicher, wie er es Fuchs von Dornheim Glauben machen wollte. Alleine die Anwesenheit seines Fürsten war eine große Ehre für Förner und seine lobenden Worte waren wie Balsam für dessen Seele. Am Wichtigsten war aber, dass es ihm offensichtlich endlich gelungen war, den Fürstbischof im Kampf gegen die Hexen und Ketzer vollständig auf seine Seite zu ziehen.

»Und sie alle sind schuldig?«, fragte Fuchs von Dornheim und sah den Generalvikar neugierig an.

»Das sind sie. Bisher hat noch jeder gestanden und uns weitere Mittäter genannt.«

»Ihr habt mein vollstes Vertrauen in dieser Angelegenheit«, sagte der Fürstbischof. »Lasst in Eurem Eifer nicht nach und bringt die Sache zu einem schnellen Ende.«

»Ich werde mein Bestes geben.«

»Auch davon bin ich überzeugt.«

Friedrich Förner atmete tief durch, als sich Fuchs von Dornheim nach diesen Worten von ihm verabschiedete und er sich zurückziehen durfte. Er verließ den Dom und trat auf den Vorplatz, wo nur noch wenige Bürger aus Bamberg zu sehen waren. Die meisten waren direkt nach dem Gottesdienst zurück in den unteren Teil der Stadt gegangen.

Es kam nur wenige Male im Jahr vor, dass die Menschen des bürgerlichen Teils der Stadt den Gottesdienst im Dom besuchen durften. In der Regel gingen sie in die Kirche St. Martin in der Nähe des Grünen Marktes, wo auch der Weihbischof ansonsten seine Predigten hielt. Förner ging die Straße nach unten. Er wollte so schnell wie möglich ins Schloss Geyerswörth, das Fuchs von Dornheim als Stadtsitz diente, aber zumeist vom Weihbischof genutzt wurde. Es lag auf einer Halbinsel zwischen dem linken Regnitzarm und dem Nonnengraben und erlaubte einen schnellen Zugang zur Inselstadt, wo das bürgerliche Volk von Bamberg lebte.

Erschöpft ließ sich Förner an seinem Schreibtisch nieder. Dort wartete ein Stapel mit Verhörprotokollen auf ihn, die er am Morgen von Doktor Ernst Vasoldt erhalten hatte. Der Hexenkommissar hatte es sich nicht nehmen lassen, seinem Weihbischof die Akten persönlich zu überreichen. Dabei hatte er ihm zum wiederholten Mal sein Leid geklagt und angemerkt, dass er mehr Unterstützung brauche, wenn er die Vielzahl der Hexenprozesse abarbeiten solle.

Auch wenn Förner Vasoldts Bitte durchaus verstehen konnte, war auch er nicht in der Lage, die notwendigen Mittel aufzutreiben. Es reichte nicht aus, dass der Fürstbischof die Hexenverfolgung ebenfalls vorantreiben wollte und seinen Weihbischof aufforderte, nicht lockerzulassen. Fuchs von Dornheim musste den Kanzler überzeugen, dass er einen größeren Teil der Kosten aus der fürstlichen Kasse beglich. Bisher hatte sich Doktor Georg Haan, der als der höchste weltliche Beamte in Bamberg anzusehen war, aber erfolgreich geweigert, Förner zu unterstützen.

Auch wenn Georg Haan dem Fürstbischof unterstellt war und ihm Rechenschaft abzulegen hatte, vertrat er seine Meinung vehement, wenn es um Ausgaben ging, die er nicht für notwendig erachtete. Fuchs von Dornheim ließ sich leider allzu oft von ihm überzeugen.

Wie so oft dachte der Weihbischof darüber nach, wie es ihm gelingen konnte, den Kanzler zur Herausgabe des nötigen Geldes zu zwingen. Schon einmal war es Haan gelungen, die Hexenprozesse zu beenden, die von Förner vor zehn Jahren begonnen worden waren. Damals hätten es der Weihbischof und seine Vertrauten beinahe geschafft, das Übel in Bamberg auszurotten. Noch einmal wollte er sich vom Kanzler nicht ins Handwerk pfuschen lassen.

Entschlossen nahm der Generalvikar das erste Verhörprotokoll vom Stapel und begann zu lesen. Es gab viel zu tun, und Förner schwor bei Gott, dass er nicht eher ruhen würde, bis der letzte Ketzer und die letzte Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt waren.

Prag, 05. Dezember 1626

»Unser Herr ist auf dem Weg nach Prag«, begrüßte Philipp seine Frau, als die seinen Amtsraum betrat.

»Das ist ja großartig«, antwortete Magdalena, schüttelte sich ein paar Schneeflocken aus dem glatten, braunen Haar und sprang auf ihren Mann zu, um ihn zu umarmen. »Ich muss sofort zu Isabella und ihr diese gute Nachricht überbringen.«

»Sie weiß es schon.«

»Du warst bei ihr, ohne vorher mit mir zu sprechen?« Magdalena drückte sich ein Stück von Philipp weg und sah ihn gespielt beleidigt an.

»Nein. Wallenstein schreibt seiner Gemahlin mindestens die doppelte Anzahl an Briefen wie mir, obwohl auch ich in jeder Woche schon drei Schreiben von ihm bekomme. Glaubst du nicht auch, dass er Isabella von seiner Rückkehr nach Prag berichtet hat?«

»Vielleicht will er seine Gemahlin ja auch überraschen.«

»Wäre es dann aber nicht falsch, wenn du Isabella von den Plänen unseres Herrn erzählst?«

»Warum musst du immer so rechthaberisch sein?« Magdalena sah Philipp einen Moment böse an. Dann lachten beide und der darauffolgende Kuss hätte sie sicher in ihr Schlafgemach geführt, wären da nicht die unzähligen Vorbereitungen gewesen, die vor von Wallensteins Ankunft in Prag erledigt werden mussten.

Philipp Fabricius war glücklich. Seitdem er vor fünf Jahren die Anstellung als Verwalter des Anwesens von Albrecht von Wallenstein übernommen hatte, war es ihm deutlich besser ergangen als den meisten anderen Bürgern in Prag. Er hatte ein gutes Auskommen, eine wunderbare Frau und zwei Kinder, die er über alles liebte.

Dennoch vergaß der Verwalter auch den Schrecken nicht, den der Krieg über das Land brachte. Immerhin hatte er am eigenen Leib erfahren, wie es war, wehrlos zwischen die Mahlsteine der Auseinandersetzungen zu geraten.

Mit zwei katholischen Statthaltern war der damalige Sekretär aus einem Fenster der Prager Burg geworfen worden, was den Krieg überhaupt erst ausgelöst hatte. Auf seinem Weg nach Wien, wo er den Kaiser über die Vorfälle unterrichten sollte, hatte er dann Magdalena kennengelernt. Ihre Eltern waren ums Leben gekommen, als Söldner ihr Gasthaus niedergebrannt hatten, und auch sie selbst konnten froh sein, die ersten Kriegsjahre überlebt zu haben.

Mit Grauen dachte Philipp an die Zeit, als er im Kerker der Prager Burg gefangen gehalten worden war. Magdalena hatte damals ihr erstes Kind verloren. Inzwischen hatte sich für die kleine Familie alles zum Guten gewendet. Der Verwalter wusste aber, wie schnell sich dies wieder ändern konnte.

»Ich werde dennoch nachher zu Isabella gehen«, sagte Magdalena. »Sie wird ihre Freude mit jemandem teilen wollen.«

»Bleib nicht zu lange, wir haben alle Hände voll zu tun. Wenn unser Herr zurückkommt, muss alles für ihn gerichtet sein.«

»Das wird es.«

»Damit ist es mit der Ruhe vorbei.« In den letzten Wochen hatte Philipp die Stille genossen, die im Palast eingekehrt war, nachdem die italienischen Baumeister abgereist waren, um den Winter in ihrer Heimat zu verbringen. Spätestens im April würden sie ihre Arbeit fortsetzen. Teile des Anwesens konnten zwar inzwischen bewohnt werden, fertig war der Palast aber noch lange nicht.

Magdalena küsste Philipp zum Abschied und ließ ihn alleine in seinem Arbeitszimmer zurück. Noch einmal las der Verwalter den Brief, in dem von Wallenstein seine Rückkehr nach Prag ankündigte. Das Schreiben war von einem Boten aus Bruck an der Leitha in Niederösterreich gekommen, wo sich Albrecht von Wallenstein mit seinem Schwiegervater beraten hatte. Philipp war gespannt, was ihm sein Herr über dieses Treffen zu berichten hatte.

***

Als er die ausgemergelte Gestalt Albrecht von Wallensteins sah, der beim Absteigen vom Pferd die Hilfe eines Soldaten brauchte, erschrak Philipp. Der General hatte deutlich an Gewicht verloren. Die Schmerzen, die er bei jedem Schritt empfinden musste, mit dem er sich dem Tor zu seinem Palast näherte, standen ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.

»Was ist passiert?«, fragte Philipp besorgt. Er übernahm seinen Herrn an der Tür und stützte ihn auf seinem Weg durch die Empfangshalle.

»Es geht mir gut«, erklärte von Wallenstein gepresst, nahm die Hilfe seines Verwalters aber dankbar an. »Ich muss lediglich ein bisschen ausruhen.«

Der schmerzverzerrte Gesichtsausdruck des Herzogs strafte seine Worte Lügen. Die langen Kriegsmonate, in denen er gegen die protestantischen Feinde durch das Reich gezogen war, hatten seinem Herrn offensichtlich deutlich stärker zugesetzt, als dieser zugeben wollte. Er würde mehr als nur ein paar Tage Ruhe brauchen, bevor er erneut in den Krieg ziehen konnte. Philipp zweifelte nicht daran, dass von Wallenstein dies im Frühjahr beabsichtigte.

In diesem Moment kam Isabella in die Halle gestürmt, stieß einen freudigen Schrei aus und warf sich ihrem Gemahl um den Hals. Von Wallensteins Gesicht verzerrte sich eine Sekunde vor Schmerz, dann erwiderte er die Umarmung seiner Gemahlin und drücke sie fest an sich.

»Komm«, sagte Magdalena, die den Raum kurz nach Isabella betreten hatte, nahm Philipp bei der Hand und zog ihn sanft mit sich. »Gönnen wir den beiden ihr Wiedersehen.«

***

»Der Feldzug in Ungarn war eine Farce«, sagte von Wallenstein am nächsten Morgen, nachdem er von Philipp über die wichtigsten Ereignisse während seiner Abwesenheit in Prag unterrichtet worden war. »Ich hätte mein Generalat bereits im Sommer niederlegen sollen.«

»Warum habt Ihr es nicht getan?«

Von Wallenstein warf seinem Verwalter einen undefinierbaren Blick zu und verzichtete darauf, die Frage zu beantworten. »Dieser unsinnige Krieg hätte längst zu Ende sein können«, sagte der General stattdessen. »Bereits im Juni habe ich mit dem Grafen von Tilly vereinbart, unsere Heere zu vereinen und auf beiden Seiten der Elbe entlang nach Norden zu ziehen. Es wäre ein Leichtes gewesen, den Dänenkönig endgültig zu besiegen und aus dem Reich zu vertreiben. Das feindliche Heer war geschwächt und auch Mansfeld war zu keiner Gegenwehr fähig. Herzog Maximilian von Bayern scheint mit seiner katholischen Liga jedoch ganz andere Pläne zu verfolgen als der Kaiser und hat Tilly als seinen Feldherren in Niedersachsen belassen.«

Philipp wagte es nicht, seinen Herrn zu unterbrechen. Der hatte seinem Verwalter all diese Dinge bereits ausführlich in seinen Briefen dargelegt und berichtete ihm daher nun nichts Neues. Mit jedem Satz, den er sprach, schien der Zorn in der Stimme Albrecht von Wallensteins anzuwachsen.

Auch wenn es seinem Herrn tatsächlich deutlich besser zu gehen schien als bei seiner Ankunft in Prag, wünschte sich Philipp, er würde sich wenigstens ein paar Tage Ruhe gönnen. Stattdessen war er bereits früh am Morgen in Philipps Arbeitszimmer gekommen, um sich mit seinem Verwalter zu besprechen.

»Ich musste das Heer teilen und dem Grafen von Tilly einen Teil meiner Truppen unterstellen. Mit dem Rest bin ich durch Schlesien gen Ungarn gezogen. Innerhalb von dreißig Tagen haben wir eine Strecke von achthundert Kilometern zurückgelegt. In Neuhäusel musste ich meinen tapferen Mannen eine Pause zugestehen. Nachdem die vom Wiener Rat versprochenen Gelder und Nahrungsmittel ausblieben, musste ich die Truppen aus meinem eigenen Besitz versorgen.«

Der Zorn des Feldherrn schwoll stetig weiter an. Philipp fühlte sich immer unwohler und versuchte, sich das gegenüber seinem Herrn nicht anmerken zu lassen. Der stand nun auf und schritt leicht hinkend durch den Raum. Trotz seiner offensichtlichen Schmerzen hatte von Wallenstein nicht die Ruhe, um länger als ein paar Minuten auf einem Stuhl sitzen zu bleiben.

»Viele gute Männer sind an Hunger und der Seuche zugrunde gegangen. Zu einer Schlacht mit dem Feind ist es nicht gekommen. Mir ist es schließlich gelungen, mit dem Fürst von Siebenbürgen einen Frieden auszuhandeln. Ich hoffe, dass sich Bethlen Gábor dieses Mal auch daran hält.«

Philipp beobachtete seinen Herrn, der am Fenster stehengeblieben war und sich mit beiden Händen auf einem Sims abstützte. Mehr und mehr hatte er das Gefühl, dass von Wallenstein gar nicht zu ihm sprach, sondern vielmehr ein persönliches Resümee aus den Ereignissen der letzten Monate zog.

»Immerhin hat Graf von Tilly die Dänen bei Lutter am Barenberg besiegt«, versuchte Philipp, die Aufmerksamkeit seines Herrn wieder zurückzuerlangen.

»Zumindest rühmt sich die katholische Liga damit. Ohne meine Truppen wäre dem Grafen von Tilly der Sieg nicht gelungen. Eine Tatsache, die auch der bayrische Herzog allerdings sehr schnell vergessen hat. Maximilian beansprucht den Ruhm für sich und versucht gleichzeitig, mich beim Kaiser in Verruf zu bringen.«

»Warum sollte er das tun?«

»Weil er von Ruhm und Macht nicht genug bekommen kann.«

In dieser Beziehung seid Ihr und der Herzog von Bayern Euch sehr ähnlich. Philipp hätte sich lieber die Zunge herausreißen lassen, als diesen Gedanken laut auszusprechen. Er machte sich Sorgen um seinen Herrn.

»Sicher habt Ihr mit Eurem Schwiegervater über diese Punkte gesprochen?«

»Deswegen war ich in Bruck an der Leitha«, antwortete von Wallenstein. »Teile des Hofrates haben sich auf dem Anwesen meines Schwiegervaters versammelt, und ich konnte ihnen wichtige Zugeständnisse abringen, ohne die ich als Oberbefehlshaber abgetreten wäre.«

Ich bin mir sicher, dass Ihr dies niemals getan hättet, dachte Philipp, zog es aber auch dieses Mal vor zu schweigen.

»Man hat mir endlich das Recht eingeräumt, meine Truppen in den Habsburger Erblanden einzuquartieren und die Armee dort zu erneuern«, erklärte von Wallenstein, ohne dass es dafür einer Frage von Philipp bedurft hätte. »Ich werde das Heer auf siebzigtausend Mann ausdehnen und bekomme die Mittel dafür aus den böhmischen Abgaben. Ich versichere dir, dass ich den Dänenkönig im kommenden Sommer vernichten werde.«

»Vorher muss ich Euch empfehlen, Euch von dem ungarischen Feldzug zu erholen. Ihr seid krank und benötigt ein paar Wochen Ruhe.«

»Das werde ich tun«, sagte von Wallenstein, nachdem er seinem Verwalter einen bösen Blick zugeworfen hatte. »Im Januar werde ich mit Isabella und unserer Tochter nach Friedland reisen. Wir werden dort den Winter verbringen, und ich werde die Zeit nutzen, meine Truppen neu zu formieren.«

Und ich werde mit meiner Familie die Ruhe in Eurem Palast genießen.

Wien, 11. Januar 1627

Eintragin die kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:

Graf Ernst von Mansfeld ist auf einer Reise durch Bosnien verstorben. Boten brachten die Nachricht über seinen Tod nach Wien, ohne etwas über die Ursachen sagen zu können.

In Pressburg haben Kaiser Ferdinand II. und Bethlen Gábor einen Friedensvertrag unterzeichnet. Der Adel in Wien spottet darüber, wie lange er wohl dieses Mal andauern wird.

Die Streitmacht König Gustav Adolfs von Schweden hat unter der Führung von Gustav Horn und Jakob de la Gardie in Wenden die Polen besiegt und rückt weiter vor.

Im ganzen Reich sterben die Menschen zu Tausenden an Hungersnöten, Seuchen und der Pest. Unterdessen sind die Kämpfe gegen die Feinde des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation fast überall im Land ins Stocken geraten, und die Soldaten erholen sich in den Winterquartieren.

Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim besiegte die oberösterreichischen Bauern bei Eferding und Vöcklabruck und hat den Aufstand damit endgültig niedergeschlagen. Die Rädelsführer wurden gefangengenommen und in Linz hingerichtet.

Anton spürte, wie ihm der Schweiß auf die Stirn trat und wischte ihn mit dem Ärmel seines schwarzen Mantels weg. Er wollte aufstehen, doch der Schwindel zwang ihn zurück auf seinen Stuhl. Mit Brachialgewalt brachen die Bilder der schaurigen Ereignisse über ihn hinein, die er so gerne würde vergessen können.

Die Erinnerungen an das grausame Würfelspiel der oberösterreichischen Bauern, das er vor mehr als eineinhalb Jahren hatte miterleben müssen, jagten ihm eisige Schauer über den Rücken. Mit einem Schlag prasselten die Gedanken an Helga Sommer und die Geheimnisse um ihren Tod auf ihn ein. Er hatte sich damals vorgenommen, das Rätsel zu lösen, das sich um die junge Frau gerankt hatte. In Frankenburg hatte Anton erfahren, dass Helga in Wahrheit die Bastardtochter von Kaiser Rudolf II. gewesen war. Ihre Familie hatte verhindern wollen, dass die Schmach bekannt wurde und alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Helga zu töten. Auch Ferdinands II. Versuch, sie am Kaiserhof zu schützen, hatte sie nicht davor bewahrt, von den Häschern entdeckt zu werden.

Anton hatte man fast totgeprügelt, als man ihn zum Schweigen bringen wollte. Zudem war er dann auch noch von seiner damaligen Helferin in der Bibliothek hintergangen worden. Er schloss die Augen und sah plötzlich Lotte mit einer Axt in der Hand vor sich stehen. Das war zu viel.

Anton schaffte es gerade noch, sich umzudrehen und sich nicht auf die Akten auf seinem Schreibtisch zu übergeben, bevor der komplette Inhalt seines Magens aus ihm herausbrach und sich auf dem blank gewienerten Holzboden in der kaiserlichen Bibliothek verteilte.

Voller Entsetzen starrte Anton auf die Schweinerei, die er angerichtet hatte, und zitterte am ganzen Körper. Seit dem Tag, als Lotte vom Kaiser nach Graz geschickt worden war, wurde der Chronist von Alpträumen gequält, in denen sie ihm nach dem Leben trachtete.

Lotte. Anton hatte die junge Frau geliebt und hätte alles für sie getan. Sie hatte ihn auf furchtbare Weise hintergangen. Er wusste nicht, wie es dem Mädchen in Graz ergangen war, und es war ihm gleich. Vor einem Jahr hatte er sie vor dem Galgen bewahrt und Ferdinand II. gebeten, die junge Frau fortzuschicken. Trotz allem, was sie ihm angetan hatte, wollte er ihren Tod auch heute noch nicht. Warum aber konnte sie ihn nicht endlich in Ruhe lassen? Warum konnte er sie nicht vergessen?

Mit zittrigen Beinen zwang sich Anton, aufzustehen. Er brauchte frische Luft. Er schlurfte mit müden Schritten zum Fenster und öffnete es. Beim Gehen zog er das rechte Bein leicht nach. Von den Verletzungen, die ihm Lottes Verbündete beigebracht hatten, würde er sich voraussichtlich nie erholen.

Die eisige Luft, die Anton ins Gesicht wehte, tat ihm gut und vertrieb die schrecklichen Gedanken aus seinem Kopf. Der Chronist schaute nach draußen, konnte aber in dem dichten Schneetreiben, in dem Wien seit zwei Tagen gefangen war, nicht viel erkennen. Wer konnte, vermied es, sich bei diesem Wetter im Freien aufzuhalten. Anton war es egal. Er hatte ohnehin nicht die Absicht, den Kaiserhof zu verlassen.

Der Chronist war überzeugt davon, dass die Schergen von Stubenbergs, Helgas Familie, überall auf ihn lauerten. Der Graf hatte sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht, war aber von Ferdinand II. aus politischen Gründen begnadigt worden. Dies konnte Anton dem Kaiser nicht verzeihen. Solange von Stubenberg sein Unwesen trieb, würde Anton seines Lebens nicht sicher sein.

***

»Du bist blass geworden«, begrüßte Ferdinand II. seinen ersten Schreiber in seinem persönlichen Amtszimmer, zu dem nur wenige Personen Zutritt hatten. »Und mager«, fügte der Kaiser hinzu, nachdem er Anton von Kopf bis Fuß gemustert hatte.

»Es geht mir gut, Eure Majestät.«

»Du siehst aber nicht so aus.«

Nachdem sie gemeinsam die Hintergründe um Helga Sommers Tod aufgeklärt hatten, und Ferdinand seinem Schreiber Dinge anvertraut hatte, die wohl nicht einmal seine Gemahlin wusste, war das Vertrauen zwischen den beiden Männern noch sehr viel größer geworden. Wenn die beiden alleine waren, sprach der Kaiser auf eine sehr ungezwungene Art mit seinem Bediensteten und verzichtete auf die Hofetikette, mit der Anton ihm ansonsten begegnete.

Dies bedeutete nicht, dass der Schreiber alle Entscheidungen seines Herrn für gut empfand. Bei Weitem nicht. Anton war aber in den meisten Fällen klug genug, seine Meinung für sich zu behalten. Gerade in der Frage um die Bestrafung von Graf von Stubenberg konnte Anton die Entscheidung Ferdinands nicht akzeptieren, würde ihn aber auch nicht umstimmen können. Er war trotz allem lediglich der Schreiber des Kaisers, nicht sein Berater. Wenn Ferdinand die Meinung des Chronisten hören wollte, fragte er ihn danach. Geschah dies nicht, hielt sich Anton mit seinen Äußerungen zurück. So schwer ihm das manchmal auch fiel.

»Hattet Ihr eine angenehme Zeit in Graz?«, wechselte Anton das Thema und versuchte, nicht daran zu denken, dass der Kaiser während seines Aufenthaltes in der Steiermark auch auf Lotte getroffen sein musste. Ferdinand II. hatte mit seiner Gemahlin und den Kindern den Jahreswechsel in Graz verbracht, und war erst vor zwei Tagen nach Wien zurückgekehrt. »Hattet Ihr eine erfolgreiche Jagd?«

»Ich habe zwei prächtige Hirsche erlegt«, verkündete Ferdinand nicht ohne Stolz in der Stimme. »Ihre Geweihe werden präpariert und schon bald die Wände im Audienzsaal schmücken. Auch Elenora hat den Ortswechsel sehr genossen. Sie hat mir versichert, noch nie in ihrem Leben so viel Schnee gesehen zu haben.«

»War es das erste Mal, dass Eure Gemahlin die Steiermark im Winter gesehen hat?«, fragte Anton, obwohl er genau wusste, dass es so war.

»Sie war sehr beeindruckt von den Bergen und wäre am liebsten den ganzen Winter dort geblieben.«

Schade, dass Ihr Euch dagegen entschieden habt, dachte Anton im Hinblick auf die nun folgenden Arbeiten. Mit der Ruhe, die er während der Abwesenheit des Kaisers genossen hatte, war es vorbei.

»Wie ich hörte, hast du die ganze Zeit über in der Bibliothek verbracht.«

Ihr spioniert mir also nach. »Es gibt dort sehr viel zu tun.«

»So viel, dass du nicht einmal die Zeit hast, jemanden in der Stadt zu besuchen?«

»So ist es.«

»Nicht einmal zu Weihnachten?«

Zu wem hätte ich gehen sollen? Anton schwieg und wünschte sich, der Kaiser würde endlich das Thema wechseln. Gleichzeitig wusste er nicht, worüber er sich mehr ärgern sollte: über den lauernden Unterton in Ferdinands Stimme, oder darüber, dass er von dessen Bediensteten bespitzelt worden war.

»Wann hast du den Kaiserhof das letzte Mal verlassen?«

»Das ist schon ein paar Tage her. Wie gesagt, habe ich im Moment viel zu tun.«

»Sind es nicht eher ein paar Monate?«

Was soll das? Anton schrak zusammen. Die Richtung, in die sich das Gespräch nun ganz eindeutig bewegte, gefiel ihm nicht. Der herausfordernde Blick des Kaisers machte ihm mehr als deutlich, dass der ihn jetzt nicht so ohne weiteres in Ruhe lassen würde. Plötzlich bekam er große Angst vor den Plänen Ferdinands und betete innerlich, nicht von ihm auf eine Reise geschickt zu werden. Alleine der Gedanke, den Kaiserhof oder gar Wien verlassen zu müssen, verursachte ihm Magenschmerzen. Das letzte Mal hatte er fast mit dem Leben dafür bezahlt, als er im Auftrag des Kaisers nach Vöcklamarkt gereist war.

»Wovor hast du Angst?«, bohrte der Kaiser weiter.

Das wisst Ihr sehr genau. Anton dachte fieberhaft nach, fand aber keine Möglichkeit, sich aus der misslichen Situation herauszuwinden.

Wieder war es der Kaiser, der das Wort ergriff: »Ich habe mit deinem Lehrmeister an der Universität gesprochen.«

Anton sprang auf, als wäre er von einer Hornisse in den Hintern gestochen worden. »Ich brauche keinen neuen Helfer in der Bibliothek«, sagte er schnell und schaffte es gerade so zu verhindern, dass sich seine Stimme überschlug.

»Darum ging es gar nicht«, sagte Ferdinand II. und sah seinen Schreiber belustigt an. »Zumindest noch nicht. Obwohl ich zugeben muss, dass mich deine Antwort überrascht, sagtest du doch gerade noch, wie viel du in der Bibliothek zu tun hast.«

»Um was ging es dann?«, fragte Anton schnell. Er war sich zwar nicht sicher, ob er die Antwort hören wollte, beabsichtigte aber nicht, länger über eine Hilfe für die Bibliothek zu sprechen. Er wollte keine Störenfriede in seinem Reich – dem einzigen Ort, an dem er sich sicher und geborgen fühlte.

»Er möchte dich als Gastdozenten.«

Um Gottes Willen, nein. »Euer Vertrauen ehrt mich. Ich werde aber neben meinen Verpflichtungen im Kaiserhof keine Zeit haben, mich einer zusätzlichen Arbeit anzunehmen.«

»Das habe ich dem Professor auch gesagt«, erklärte der Kaiser und lächelte hintergründig.

»Womit sich seine Anfrage bedauerlicherweise erledigt hat.«

»So ist es. Ich habe ihm zugesagt.«

Seid Ihr von Sinnen? »Das könnt Ihr nicht tun.« Anton hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren und er begann, am ganzen Körper zu schwitzen.

»Einmal im Monat wirst du für einen Tag zur Universität gehen und dort unterrichten. Im Gegenzug wird dich einer der Studenten in der Bibliothek unterstützen.«

»Das könnt Ihr nicht von mir verlangen«, ächzte Anton und fiel in sich zusammen, als hätte er gerade sein Todesurteil empfangen.

»Es wird dir guttun, endlich wieder unter Menschen zu kommen«, sagte der Kaiser entschlossen. »Du bist ein kluger Mann. Ich werde nicht zusehen, wie du dich selbst zugrunde richtest.«

»Ich flehe Euch an, diese Entscheidung zu überdenken«, sagte Anton am ganzen Körper zitternd.

»Mein Entschluss steht fest«, erwiderte der Kaiser unerbittlich. »Und jetzt geh. Du wirst dich vorbereiten müssen, wenn du morgen einer Gruppe Studenten gegenübertreten willst.«

***

Auf dem Weg zur Universität fühlte sich Anton am nächsten Morgen, als ginge er zu seiner eigenen Hinrichtung. Der Chronist war so sehr in seiner Angst gefangen, dass er erst nach der Hälfte des Weges bemerkte, dass es aufgehört hatte zu schneien. Die Sonne stand über einem wolkenlosen Himmel und noch vor weniger als einem Jahr hätte Anton den Spaziergang durch Wien genossen. Heute jedoch nicht.

In der vergangenen Nacht hatte Anton kein Auge zu bekommen. Es waren aber nicht die Gedanken daran, worüber er mit den Studenten sprechen sollte, die ihn wachhielten, sondern die blanke Angst. Warum tat ihm der Kaiser das an? Warum konnte er ihn nicht einfach in der Bibliothek seine Arbeit machen lassen? Anton wollte keinen Helfer. Er wollte nicht in der ständigen Angst leben müssen, jemanden bei sich zu haben, der im Auftrag von Graf von Stubenberg handelte.

»Ich freu mich, Euch zu sehen«, wurde Anton von einem alten Mann in grauem Umhang begrüßt, der ihn am Eingang der Universität erwartete. Erst auf den zweiten Blick erkannte er seinen ehemaligen Professor Arthur Schlegel und erschrak darüber, wie alt der Mann inzwischen aussah.

»Die Freude ist ganz auf meiner Seite«, log Anton und reichte Schlegel die Hand.

Der Professor ließ es sich nicht nehmen, den kaiserlichen Schreiber persönlich durch die Universität zu führen. So unbehaglich sich Anton auch fühlte, bei jedem Schritt durch die alten Gänge wuchs in ihm das Gefühl, nach Hause zu kommen. Es kam ihm vor, als hätte sich in dem Gemäuer nichts verändert, seitdem er es verlassen hatte. Während sein eigenes Leben in Trümmern lag, schien der Krieg an der Universität spurlos vorbeigegangen zu sein.

»Es gibt längst nicht mehr so viele Studenten hier, wie es einmal der Fall war«, erklärte Schlegel und riss Anton damit aus seinen Gedanken. »Vor drei Jahren wurde die Universität mit dem Jesuitenkollegium vereinigt. Die theologische und philosophische Fakultät untersteht seitdem den Gebrüdern Jesu.«

Anton verzichtete darauf, den Professor darauf hinzuweisen, dass er all diese Dinge wusste. Er selbst hatte das vom Kaiser diktierte Schreiben an den Leiter der Universität verfasst, in dem der Zusammenschluss der beiden Einrichtungen angeordnet wurde. Sicher hatte der Professor nicht oft die Gelegenheit, einen Gast durch diese Räume zu führen. Anton wollte ihm die Freude daran nicht nehmen.

»Ich bringe Euch nun zu den Studenten.«

Anton versteifte innerlich, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Fast hätte er vergessen, warum er an diesem Tag an die Universität gegangen war. Schlegel führte ihn in einen Raum, in dem neun junge Männer saßen und angeregt miteinander diskutierten. Die Gespräche verstummten in dem Augenblick, als der Professor den Hörsaal mit seinem Gast betrat.

Anton sah sich ehrfürchtig in dem prächtigen Raum um, in den die zehnfache Anzahl an Studenten hineingepasst hätte. Auch wenn, oder gerade weil er diesen Ort kannte, lief ihm ein Schauer über den Rücken, der aber alles andere als unangenehm war. Abgesehen von seiner Bibliothek hatte es im vergangenen Jahr keinen Platz gegeben, an dem sich Anton so wohl gefühlt hatte wie in diesem Raum.

Während sich der kaiserliche Schreiber umgesehen hatte, war er den Studenten von Schlegel vorgestellt worden. Der Professor wünschte ihm viel Glück und verließ den Raum. Anton war mit den Studenten alleine.

In der Dozentenrolle versuchte er, sich seine Panik nicht anmerken zu lassen. Mit zunächst stockenden Worten, dann aber zunehmend flüssiger berichtete er von seiner Arbeit als erster Schreiber seiner Majestät dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Seine Sicherheit wuchs, als er erkannte, wie die Studenten an seinen Lippen hingen.

Sicher träumte der ein oder andere der jungen Männer davon, genau den Weg zu beschreiten, den Anton gegangen war. Sie konnten ja nicht wissen, wie dramatisch sich ihr Leben verändern würde, sollten sie tatsächlich irgendwann eine Anstellung am Kaiserhof bekommen.

Für Antons Geschmack neigte sich der Tag viel zu schnell dem Ende, und es wurde zu früh Zeit, den Rückweg zum Kaiserhof anzutreten. Kaum hatte er das Tor der Universität verlassen, verschwand sein gutes Gefühl schlagartig und machte Platz für Panik und Angst. Es war fast dunkel, und Anton wusste um die Gefahren, die hinter jeder Ecke auf ihn lauern konnten.

Die Furcht drohte dem kaiserlichen Schreiber die Kehle zuzuschnüren. Nach jedem dritten Schritt blieb er stehen und sah sich panisch um. Anton wäre gerne schneller gelaufen, aber seine Füße wollten ihm nicht gehorchen. Erst als er den Kaiserhof in der Dunkelheit erkannte, rannte er, so schnell es sein verletztes Knie und der schneebedeckte Boden zuließen, auf sein Ziel zu.

Bamberg, 17. Februar 1627

»Ihr habt eine stattliche Anzahl von Fällen abgeschlossen«, sagte der Fürstbischof und schob Förner einen Stapel Blätter zu.

»Es könnten noch mehr sein, wenn ich mehr Hexenkommissare zur Verfügung hätte.« Förner fröstelte und zog den Kragen seines Mantels enger zusammen. Obwohl das Feuer im Kamin im Amtszimmer des Fürstbischofs eine wohlige Wärme ausstrahlte, schien die Winterkälte nicht aus dem Körper des Weihbischofs weichen zu wollen.

»Das sagt Ihr mir jedes Mal.«

»Weil es der Wahrheit entspricht.« Förner sah seinen Fürstbischof unterwürfig an. »Wir stehen kurz davor, das Blendwerk des Teufels für immer aus der Stadt zu verbannen und das Böse zu besiegen.«

»Auch das sagt Ihr mir jedes Mal. Bedenkt aber auch die hohen Kosten, welche von den Prozessen verursacht werden. Sooft Ihr mich die Todesurteile für die geständigen Sünder unterzeichnen lasst, sooft besucht mich der Kanzler und legt mir die Rechnungen vor. Ihr dürft die fürstliche Kasse nicht zu sehr belasten.«

»Das ist nun einmal der Preis, den wir zahlen müssen, Eure Eminenz.«

»Ein sehr hoher. Gibt es keine Möglichkeiten, die Kosten zu verringern?«

»Ich fürchte, nein. Die Gefangenen müssen untergebracht, bewacht und versorgt werden. Auch die Scheiterhaufen müssen bezahlt werden. Holz ist teuer und es braucht eine Menge davon, um einen menschlichen Körper vollständig zu verbrennen.« Förner schaute in das rundliche Gesicht des Fürstbischofs, der die Augenbrauen zusammengezogen hatte. Dachte man sich den vollen Bart weg, erinnerte das Äußere des Fürsten oft an einen kleinen, trotzigen Jungen. Unterschätzen durfte man Fuchs von Dornheim aber ganz sicher nicht.

»Dann müsst Ihr die Verdächtigen eben selbst für die Prozesskosten aufkommen lassen«, schlug Fuchs von Dornheim vor.

»Das würden wir ja tun«, versicherte Förner. »Die meisten der verwirrten Seelen gehören aber zu den Ärmsten im Land und können nicht genug für ihre Unterkunft aufbringen.«

»Vielleicht sucht ihr an den falschen Stellen.«

»Ich verstehe nicht, Eure Exzellenz.«

»Es würde mich nicht wundern, wenn es auch unter den reichen Bürgern der Stadt Menschen gibt, die dem Satan zu Willen sind und um seine Gunst buhlen.«

»Habt Ihr denn einen Hinweis auf solches Geschehen?«, fragte Förner, der durchaus einsah, dass es eine große Hilfe wäre, wenn die Verdächtigten und Verurteilten einen größeren Teil der Kosten abdecken könnten.

»Den habe ich nicht«, gab Fuchs von Dornheim zu. »Wenn Ihr aber nur die Ärmsten der Armen anklagt, werdet Ihr kaum auf die Anführer der Hexensabbate stoßen. Ihr müsst die Bürger der Stadt überzeugen, dass sie kein Teufelswerk unter ihresgleichen dulden dürfen. Wer einen Verdächtigen schützt, macht sich selbst schuldig.«

»Ihr seid ein weiser Mensch, mein hochwürdigster und durchlauchtigster Fürst. Ich werde noch heute eine Predigt vorbereiten, um die Menschen noch eindringlicher zu warnen, den Verlockungen des Bösen zu widerstehen und den Hexenkommissaren jede Teufelei anzuzeigen.«

Fuchs von Dornheim nickte zufrieden. »Ihr solltet sofort damit beginnen.«

Als Förner nach dem Gespräch mit dem Fürstbischof in die kalte Abendluft trat, dachte er kurz darüber nach, ob er Kanzler Haan einen Besuch abstatten sollte. Weil er aber wusste, dass er ihm nichts vorzubringen hatte und den Mann nicht zwingen konnte, die benötigten Mittel für die Hexenverfolgung freizugeben, entschied er sich dagegen. Bisher war es dem Weihbischof immer gelungen, Fuchs von Dornheim zu überzeugen, dass es unerlässlich war, entschlossen gegen die Hexenbrut vorzugehen. Den Kanzler würde Förner aber niemals auf seine Seite ziehen können.

Er beschloss, noch an diesem Abend mit Vasoldt über die Sache zu sprechen. Wenn sie dazu übergingen, das Vermögen der Verdächtigen einzuziehen, konnte es gelingen, die notwendigen Gelder auch ohne Haans Hilfe zu beschaffen.

***

»Der Kanzler beginnt, lästig zu werden«, stellte Vasoldt etwa eine Stunde später verärgert fest, nachdem ihm Förner von der Unterredung mit dem Fürstbischof berichtet hatte. Die beiden hatten sich im Schloss Geyerswörth getroffen, um über die anstehenden Verbrennungen zu sprechen. Nachdem die Urteile unterschrieben waren, würden die Geständigen jetzt auf den Scheiterhaufen geführt werden.

»Immerhin haben wir Fuchs von Dornheim auf unserer Seite. Wir werden aber einen Weg finden müssen, mehr Kosten auf die Ketzer abzuwälzen.«

»Die meisten von denen haben selbst nichts«, entgegnete der Hexenkommissar. »Wir fordern bereits von den Verdächtigen, dass sie für ihre Unterkunft aufkommen. Viele können das aber nicht. Die Rationen sind so karg, dass die Menschen verhungern, wenn wir sie weiter reduzieren.«

»Das ist mir alles bekannt«, sagte Förner und winkte ab. Er wollte sich nicht von seinem Untergebenen, der roch, als wäre er gerade aus einem Wirtshaus herausgekommen und aussah, als hätte er dort auch übernachtet, über Dinge belehren lassen, die er selbst wusste. »Wie viele Verdächtige sitzen derzeit in Zeil?«

»Nach der nächsten Verbrennung werden es noch acht sein«, antwortete Vasoldt, ohne nachzudenken. Egal, wie betrunken der Mann war, er wusste immer genau, was in seinem Gefängnis ablief. »Wir haben allerdings noch eine Liste mit Personen, die besagt worden sind. Damit können wir alle Zellen füllen.«

»Woher kommen diese Menschen?«

»Die meisten kommen aus Zeil und gehören zu den ärmeren Bürgern.«

»Genau das gilt es zu ändern.«

»Sollen wir die Leute, von denen wir annehmen, dass sie mit dem Teufel im Bund stehen, gewähren lassen, nur weil sie arm sind?« Der Hexenkommissar sah den Weihbischof gereizt an.

»Nein, Vasoldt.« Förner musste sich zwingen, die Beherrschung zu bewahren. Er hasste es, wenn sein Vasall zu tief ins Glas schaute und in diesem Zustand vergaß, welchen Tonfall er ihm gegenüber anzuschlagen hatte. Wäre er nicht ein Meister seines Faches, hätte Förner Vasoldt längst aus der Stadt jagen lassen. »Selbstverständlich nicht. Wir müssen alle Hexen und Ketzer erwischen und werden nicht eher aufhören, bis diese Brut ausgelöscht ist! Wie oft muss ich Euch das noch sagen?«

»Ich kann es gar nicht oft genug hören«, antwortete Vasoldt spitz. »Wie sollen wir vorgehen?«

»Ihr müsst die Verhöre verschärfen«, antwortete Förner. »Die Verurteilten müssen auch die Ketzer besagen, die in der Gunst des Teufels höher stehen. Bisher haben sie diese offensichtlich geschützt.«

»Wie meint Ihr das?«

»Liegt das nicht auf der Hand?«, Förner sah den Hexenkommissar verärgert an. Irgendwann würde er mit ihm tatsächlich über seinen Alkoholkonsum reden müssen. »Ein Günstling des Teufels wird es leichter haben, Reichtum zu erwerben, als jemand, der nur ein einfaches Mitglied des Hexensabbats ist. Wir brauchen die Anführer. Fragt die Verurteilten während der Folter gezielt, ob es auch unter den wohlhabenderen Bürgern in Bamberg Hexen und Ketzer gibt. Wenn es notwendig ist, geht die einzelnen Straßen der Stadt durch und lasst Euch dort jeweils einen Günstling des Teufels nennen. Wir müssen das Böse in allen Bevölkerungsschichten auslöschen.«

»So werden wir ein paar mehr Gefangene haben, die für ihre Unterbringung aufkommen können. Das verschafft uns aber nicht die Mittel, auch die Kosten für die Armen zu bestreiten.«

»Dann müsst ihr eben das Hab und Gut der Verurteilten beschlagnahmen. Lasst Euch etwas einfallen. Bei unserem nächsten Treffen erwarte ich konkrete Vorschläge.«

»Wie Ihr befehlt, Eure Exzellenz«, antwortete Vasoldt. »Wir werden einen Weg finden.«

Als Förner endlich alleine war, holte er sich einen Krug Wasser und begab sich an seinen Arbeitsplatz. Er war fest entschlossen, seine nächste Predigt so zu gestalten, dass die Bürger in Bamberg gar nicht mehr anders konnten, als die Hexen und Ketzer unter ihnen zu denunzieren.

Der Nachtwächter sang bereits die erste Stunde des neuen Tages an, als der Weihbischof mit seiner Arbeit zufrieden war. Im Schein der fast heruntergebrannten Kerze las er sich den Text noch einmal durch.

Wien, 30. März 1627

Auf dem Weg vom Kaiserhof zur Universität genoss Anton die ersten Strahlen der Frühlingssonne in seinem Gesicht. Zum ersten Mal seit langer Zeit gelang es ihm, seine Angst zu unterdrücken und sich nicht ständig nach möglichen Verfolgern umzusehen. Wohl war ihm nicht dabei, seinen Weg durch die Straßen Wiens alleine gehen zu müssen, an diesem Tag spürte er aber zumindest nichts von der beklemmenden Angst, die ansonsten sein treuer Begleiter war.

Auch wenn er seine Lehrtätigkeit, der Vereinbarung mit dem Kaiser nach, lediglich einmal im Monat wahrnehmen musste, war es heute bereits der fünfte Tag, den er an der Universität unterrichtet hatte. Im Stillen leistete er Ferdinand II. Abbitte. Er hatte ihm tatsächlich einen großen Dienst erwiesen, als er ihn zwang, den Studenten über seine Arbeit zu berichten und sie in die Strategien der europäischen Politik einzuweisen.

Bereits am ersten Tag an der Universität war ihm klar geworden, dass es nicht Schlegels Vorschlag gewesen war, ihn dorthin zu holen, auch wenn Anton glaubte, dass dessen Freude darüber ehrlich war.

Das Gegenangebot des Professors, ihm einen Studenten zu schicken, der ihm in der Bibliothek half, hatte Anton bisher nicht angenommen. Dazu fühlte sich der kaiserliche Schreiber noch nicht bereit. Er betete, dass Ferdinand II. nicht darauf bestehen würde und sich damit zufriedengab, dass sich sein Schreiber an seine Anweisung hielt, an der Universität zu unterrichten.

Anton erreichte den Vorplatz des Kaiserhofs und sah dort zwei Mitglieder der bayrischen Delegation, die mit Herzog Maximilian von Bayern nach Wien gekommen waren, um sich mit seiner Majestät zu beraten. Später wollte der Herzog nach Oberösterreich weiterreisen, um die ihm zustehenden Abgaben einzutreiben.

Bisher hatten die beiden Männer, deren Namen Anton nicht kannte, noch keine Notiz von ihm genommen. Er hätte später nicht sagen können, warum er die Vertrauten des Herzogs belauscht hatte, in diesem Moment erschien es ihm aber ratsam zu hören, worüber sich die beiden unterhielten. Er ging hinter einer mächtigen Eiche in Deckung, die nahe genug am Brunnen wuchs, um den Chronisten jedes Wort der Männer verstehen zu lassen. Vorsichtig spähte er hinter dem Stamm hervor, damit er die beiden auch sehen konnte.

»Diesem Wallenstein kann man nicht trauen und die katholischen Fürsten tun gut daran, ihm gegenüber Vorsicht walten zu lassen«, sagte der ältere der beiden.

Die wenigen schlohweißen Haare, die er noch auf dem Kopf hatte, verrieten Anton, dass er die fünfzig bereits weit überschritten haben musste. Der andere Mann war höchstens halb so alt und auch nur halb so dick.

»Tun wir dem General nicht unrecht? Immerhin steht er auf Seiten des Kaisers und schützt das Reich.«

»Ist das wirklich so? Du hast die Fürsten in Würzburg gehört. Sie alle fürchten, dass Wallenstein sein eigenes Süppchen kocht und sich früher oder später gegen den Kaiser wendet. Wer soll ihn aufhalten, wenn er nach der absoluten Macht im Reich strebt?«

Jetzt wird es spannend. Anton gratulierte sich innerlich selbst zu dem Entschluss, Maximilians Berater zu belauschen. Offensichtlich war es der Herzog von Bayern, der seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellte und hinter dem Rücken des Kaisers agierte. Anton brannte darauf, mehr über das Treffen in Würzburg zu erfahren und betete darum, nicht entdeckt zu werden.

»Warum sollte sich Wallenstein gegen den Kaiser wenden? Ihm hat er doch seine Macht zu verdanken.«

»Du machst einen Fehler, wenn du von diesem Emporkömmling Dankbarkeit erwartest«, sagte der Alte und spuckte auf den Boden.

Es ist eindeutig die Stimme des Neids, die hier spricht.

»Ich erwarte seine Treue gegenüber dem Reich.«

»Dann erkläre mir bitte, warum sich der General so zurückhaltend verhält. Er hat das größte Heer, welches das Heilige Römische Reich Deutscher Nation jemals gesehen hat. Dennoch sind es General Tilly und die Soldaten der katholischen Liga, von denen die Schlachten geschlagen werden.«

Das ist so nicht ganz richtig. Anton wusste, dass von Wallenstein die katholische Liga mit seinen Truppen unterstützt hatte. Der Herzog von Bayern schien diese Tatsache vergessen zu haben.

»Vielleicht ist Wallenstein einfach nur vorsichtig. Du darfst nicht vergessen, dass er im Herbst nicht nur Mansfeld, sondern auch Bethlen Gábor zurückgehalten hat.«

»Das mag sein. Andererseits hätte Graf von Tilly die Ungarn verfolgt und diesen Gábor endgültig geschlagen. Wallenstein dagegen hat zum Frieden mit dem Fürsten von Siebenbürgen geraten. Vielleicht täusche ich mich und mache mir zu viele Sorgen. Ich frage dich aber noch einmal: Wer soll den Herzog von Friedland noch aufhalten, wenn er sich tatsächlich entschließen sollte, gegen den Kaiser ins Feld zu ziehen?«

Auf diese Frage antwortete der jüngere der beiden Gesandten auch dieses Mal nicht und schlug stattdessen vor, in den Palast zurückzugehen, bevor sie von Herzog Maximilian von Bayern vermisst wurden.

Anton blieb noch einen Moment an seinem Platz hinter der Eiche stehen. Was er erfahren hatte, war äußerst interessant. Und besorgniserregend.

***

»Warum seid Ihr zu mir gekommen?«, fragte Graf Karl Leonhard von Harrach und sah den kaiserlichen Schreiber nachdenklich an.

»Hätte ich diese Informationen für mich behalten sollen?«

»Nein. Es überrascht mich aber, dass Ihr damit nicht direkt zum Kaiser gegangen seid.«

Das kann ich mir denken. Bereits als Anton das Mitglied des Geheimen Rates um ein vertrauliches Gespräch gebeten hatte, war die Überraschung in von Harrachs Gesicht deutlich zu sehen gewesen. Nachdem der Graf zunächst abweisend reagierte hatte, willigte er schließlich ein, mit Anton ein paar Schritte durch den Park zu gehen.

Die beiden so unterschiedlichen Männer kannten sich bereits seit einigen Jahren, hatten aber außerhalb der Ratssitzungen noch nie miteinander gesprochen. Anton vermutete, dass von Harrach keine besonders hohe Meinung vom kaiserlichen Schreiber hatte, der letztlich nicht mehr war, als ein Bediensteter im Kaiserhof. Es war Anton gleich, was der Graf von ihm dachte. Wichtig war nur, dass er dem Mann vertrauen konnte, wenn es um General von Wallenstein ging. Vielleicht sogar mehr als Ferdinand II.

»Herzog Maximilian von Bayern ist ein Cousin des Kaisers«, antwortete Anton. »Die beiden kennen sich aus ihrer Kindheit und vertrauen einander.«

»Seine Majestät hält aber auch große Stücke auf den General.«

»Das bedeutet nicht, dass er mir glauben würde, dass der Herzog von Bayern sich mit den anderen katholischen Fürsten gegen Wallenstein verschworen hat.«

»Was auch immer noch zu beweisen wäre. Was macht Euch so sicher, dass ich Euren Worten mehr Glauben schenke als der Kaiser?«

Das bin ich gar nicht. »Kennt Ihr Philipp Fabricius?«

»Er ist Wallensteins Gutsverwalter in Prag. Meine Tochter Isabella lebt dort.«

»Das weiß ich. Deswegen bin ich zu Euch gekommen, selbst wenn Ihr mir nicht alles glaubt, was ich Euch von dem Gespräch zwischen den bayrischen Abgeordneten berichtet habe, Ihr könnt es Euch nicht leisten, meine Worte in den Wind zu schlagen, wenn Ihr Euren Schwiegersohn und letztlich Eure Tochter schützen wollt.«

»Ich verstehe.«

Noch nicht ganz. »Philipp Fabricius, jedenfalls, ist ein sehr guter Freund. Vermutlich der beste, den ich habe. Ihr könnt mir vertrauen. Auch ich stehe vorbehaltslos auf der Seite Eures Schwiegersohnes.«

»Ich gestehe, dass ich Euch falsch eingeschätzt habe«, sagte Graf von Harrach. Er blieb stehen und schaute den Sekretär nun deutlich freundlicher an als zu Beginn des Gesprächs. »Es war gut, dass Ihr zu mir gekommen seid. Ich werde den Herzog im Auge behalten, und wenn es sein muss auch mit dem Kaiser sprechen.«

Die beiden trennten sich und gingen auf unterschiedlichen Wegen zum Kaiserhof zurück. Erst jetzt kam Anton der Gedanke, dass er sich gerade unbeabsichtigt mit dem Grafen von Harrach einen Verbündeten geschaffen hatte. Es konnte sich durchaus als nützlich erweisen, das einflussreiche Ratsmitglied auf seiner Seite zu haben.

***

»Es stellt sich mir die Frage, warum ein Feldherr, dessen Heer seinem Gegner um das Zehnfache überlegen ist, abwartet, anstatt den Feind anzugreifen und zu vernichten.« Herzog Maximilian von Bayern ließ seinen Blick herausfordernd in der Runde schweifen und erntete zustimmendes Nicken bei seinen Verbündeten.

»Ihr seid also immer noch der Meinung, General von Wallenstein hätte Bethlen Gábor nach Ungarn folgen müssen, obwohl inzwischen Friede mit dem Fürst aus Siebenbürgen geschlossen wurde?«

»Dieser Friede wird nicht lange anhalten«, entgegnete Herzog Maximilian, ohne auf die Frage von Graf von Harrach einzugehen.

»Wäre mein Schwiegersohn mit seinen Truppen nach Ungarn gezogen, hätte er das Reich ohne Schutz gegen die Truppen des dänischen Königs zurückgelassen.«

»Ihr vergesst, dass Graf von Tilly es war, der den Feind in der Schlacht besiegt hat«, sagte der Herzog von Bayern und sah von Harrach hasserfüllt an.

»Und Euch scheint entgangen zu sein, dass General von Wallenstein Tilly dafür einen Teil seiner Truppen zur Verfügung gestellt hat.« Von Harrach hielt dem feindlichen Blick Maximilians stand.

Der wollte gerade zu einer scharfen Erwiderung ansetzen, wurde aber von Kaiser Ferdinand II. unterbrochen.

»Es ist genug. So kommen wir nicht weiter. Wir haben uns heute nicht versammelt, um herauszufinden, welches Heer dem Reich in der Vergangenheit den größten Dienst erwiesen hat. Der Feind wird den Winter genutzt haben, um sich neu zu formieren und die Truppen aufzufüllen. Die Gefahr für das Reich ist noch nicht gebannt. Der Krieg dauert schon viel zu lange an. Ich fordere, dass der König von Dänemark noch in diesem Sommer endgültig hinter die Grenzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation zurückgeschlagen wird!«

Nach dieser für den Kaiser unüblich langen Rede herrschte für einen Moment Stille im Raum. Anton nutzte die Zeit, um die wichtigsten Inhalte des vergangenen Wortgefechtes zwischen Herzog Maximilian und Graf von Harrach zu protokollieren. Im Stillen gratulierte er sich selbst dafür, dass er dem Ratsmitglied von dem Gespräch der Bayern berichtet hatte. So hatte sich von Harrach auf die Anfeindungen Maximilians gegen von Wallenstein vorbereiten können.

Der kaiserliche Schreiber hatte erwartet, dass es in der Sitzung des Geheimen Rates, zu dem auch der Herzog von Bayern und seine engsten Getreuen eingeladen worden waren, zum Streit kommen würde. Maximilian hatte noch nie ein Geheimnis aus seiner Ablehnung gegen von Wallenstein gemacht. Dennoch war Anton überrascht, wie scharf der Herzog sich gegen den General positionierte. Der Schreiber fragte sich, ob es ihm dabei wirklich um das Wohl des Reiches ging, oder ob Maximilian nicht vielmehr seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellte.

»Wir dürfen die Kampfkraft des Reiches nicht schwächen, wenn wir den Dänenkönig in seine Schranken weisen wollen.«

Jetzt wird es interessant. Ihr werdet doch nicht etwa klein beigeben wollen?

»Wie meint Ihr das?«, fragte von Harrach, der über die Aussage von Herzog Maximilian genauso überrascht zu sein schien wie Anton.

»General von Wallenstein beutet das Land aus«, antwortet der Herzog und sprach schnell weiter, bevor ihn der Kaiser mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen bringen konnte. »Wäre es das Land des Feindes, so würde kein Wort der Klage über meine Lippen kommen. Es sind aber die Güter unserer eigenen Fürsten, die zur Ernährung des Heeres herhalten müssen.«

Kaiser Ferdinand sah seinen Cousin tadelnd an. Wieder war es aber Graf von Harrach, der zu den Worten des Herzogs Stellung bezog.

»Euch brauche ich sicher nicht zu erklären, dass die Truppen versorgt werden müssen«, sagte das Ratsmitglied scharf. »Dafür nutzt mein Schwiegersohn zu einem großen Teil die Ressourcen seiner Ländereien in Friedland. Dies kann ich belegen.«

Zweifellos. Auch damit wird sich der Herzog aber nicht zufriedengeben.

»Die katholischen Fürsten haben sich in Würzburg zu einer Konferenz getroffen«, sprach Herzog Maximilian aus, was zumindest von Harrach und Anton längst bekannt war.

Der kaiserliche Schreiber hatte sich schon gewundert, dass diese Zusammenkunft bisher nicht zur Sprache gekommen war.

»Wir verlangen, dass alle loyalen Reichsstände geschont werden und warnen vor weiteren Werbungen des Generals. Sein Heer ist bereits jetzt deutlich größer, als es jemals hätte werden sollen.«

»Immerhin schützt er damit das Reich«, sagte Ferdinand II. verärgert.

»Irgendwann wird er Euch dafür die Rechnung präsentieren.«

Offensichtlich hatte der Kaiser nun genug davon, sich weiterhin die Anschuldigungen des Herzogs anzuhören und stand auf. »Richtet Eure Kraft darauf, den Feind zu besiegen und diesen Krieg zu beenden! Ich werde in der Abwesenheit von General von Wallenstein nicht weiter über dessen Pläne sprechen.«

»Wo ist Euer Schwiegersohn?«, fragte Herzog Maximilian spöttisch, als der Kaiser den Raum verlassen hatte. »Wollte er nicht an dieser Versammlung teilnehmen?«

»Er befindet sich auf dem Weg nach Wien und wird Euch sicher alle Eure Fragen beantworten«, erklärte von Harrach im gleichen Tonfall. »Zumindest dann, wenn Ihr es wagt, diese Fragen auch zu stellen, wenn der General anwesend ist.«

Holstein, 03. April 1627

Leutnant Robert Monro stand voller Erwartung hinter seinem Hauptmann und vor der schottischen Kompanie, die in Schlachtordnung angetreten war, um seine Majestät König Christian IV. von Dänemark zu begrüßen.

Auch Sir Donald Mackay, dem Oberst des Regiments mit insgesamt etwa 1.200 Söldnern in acht Kompanien, war die Anspannung anzusehen. Er stand kerzengerade auf dem Platz, erwartete die Ankunft des Oberbefehlshabers und rührte sich nicht.

Endlich war die Zeit des Wartens vorbei. König Christian IV. ritt mit seinem Gefolge vor das Regiment und wurde von den Söldnern mit begeisterten Rufen begrüßt. Er führte sein Pferd an den Männern vorbei, nickte ihnen wohlgesonnen zu und blieb neben dem Oberst stehen. Sir Donald Mackay küsste dem König die Hand und seine führenden Offiziere taten es ihm nach.

Die Söldner nahmen den König und die führenden Offiziere in einen großen Kreis und legten einen feierlichen Eid auf die Fahne seiner Majestät Christian IV. von Dänemark ab. Danach wurden sie von einem Trommelwirbel begleitet in die Quartiere entlassen. Auch Leutnant Monro, ein muskulöser Schotte aus Ross-shire, ging mit seinen Mannen in die Unterkunft. Dort packte er seine wichtigsten Habseligkeiten zusammen, legte sich auf sein Lager und dachte nach.

Vor etwa vier Monaten war Monro mit dem Regiment Mackays in der Festung Glückstadt an der Elbe eingetroffen, wo sie auf Befehl des dänischen Königs ein Winterquartier zugewiesen bekommen hatten. Die schottischen Söldner hatten es sich in den reichen Gefilden Holsteins gutgehen lassen. Es gab Getreide und Fleisch im Überfluss und die Männer waren satt und zufrieden.

Bei der einheimischen Bevölkerung war das Eintreffen des Regiments auf wenig Gegenliebe gestoßen. Die Leute hatten dies offen gezeigt und waren den Söldnern mit Verachtung begegnet. Voller Bitternis hatte Monro die herablassenden Blicke der Menschen hingenommen, für die er mit seinen Männern in den Krieg ziehen sollte.

Weil auch die protestantischen Soldaten aus Deutschland der Meinung waren, dass sie auf ihre schottischen Kampfgefährten verzichten konnten und den Feind schon alleine zurückschlagen würden, war es zwischen den Lagern immer wieder zu Zwischenfällen gekommen. Die unterschiedlichen Sprachen erschwerten das Miteinander zusätzlich.

Allerdings hatten auch die schottischen Offiziere wenig dafür getan, für Ruhe zu sorgen und sich sogar geweigert, ihre Soldaten Feldbinden tragen zu lassen, auf denen das dänische Kreuz abgebildet war. Schließlich war Hauptmann Robert Ennis nach England geschickt worden, um König Karl I. zu befragen, ob sie das Zeichen auf den Feldbinden tragen sollten. Der hatte die Sache nicht ernstgenommen und lediglich geäußert, dass diese Entscheidung dem überlassen sein sollte, der für den Sold der Männer aufkommt.

Jetzt aber war die Zeit des Müßigganges endlich vorbei und die Männer hatten eine gemeinsame Aufgabe. Sie würden nebeneinander kämpfen und sterben.

***

Am nächsten Morgen machte sich die schottische Einheit unter Oberst Mackay auf den Weg über die Elbe. Zwei Kompanien blieben in Stade zurück und besetzten die Stadt. Die anderen zogen weiter in Richtung Weser, wo sie sich mit den Streitkräften von General Sir Charles Morgan vereinigen sollten.

Leutnant Monro spürte die Aufregung seiner Männer, die nach dem langen Winterquartier vor Tatendrang nur so strotzen. Nach einer halben Stunde Marsch war die morgendliche Kälte aus den Gliedern der Söldner verschwunden.

Plötzlich hörte Robert Monro lautes Geschrei aus den hinteren Reihen des Regiments.

»Hauptmann Bothwell ist verschwunden«, rief einer der Söldner.

»Er ist zurückgeblieben, um sich in den Wäldern zu erleichtern«, vermeldete ein Zweiter.

Hier stimmt etwas nicht. Monro lief zum Ende seiner Kompanie und erfuhr, dass es bereits eine ganze Weile her war, dass jemand den Hauptmann gesehen hatte. Der Leutnant rief seine Männer zu sich und führte sie den Weg zurück, um Bothwell zu suchen.

Sie waren nur wenige Minuten unterwegs, bis sie hinter einem Wäldchen aufgeregtes Geschrei hörten. »Rennt«, rief Monro seinen Soldaten zu. »Der Hauptmann scheint in Gefahr zu sein.«

Die Söldner liefen im Eiltempo auf die Stelle zu. Als sie an dem Wäldchen vorbei waren, sahen sie eine Gruppe Bauern, die bereits auf die Schotten aufmerksam geworden war und die Flucht ergriff.

»Da ist der Hauptmann!«, schrie Monro und rannte auf die Stelle zu, wo er den leblosen Körper auf dem Boden liegen sah. Schon bevor er den Mann erreichte, erkannte der Leutnant, dass jede Hilfe zu spät kam. Das Blut lief aus mehreren Wunden an Bothwells Körper und färbte den Boden rot. Das Gesicht des Hauptmanns war kaum noch zu erkennen. Einer der Bauern musste ihm seine Mistgabel direkt in die Augen gestoßen haben.

Monro spürte, wie sein Magen begann, gegen das schreckliche Bild zu rebellieren. Krampfhaft riss er sich zusammen. Er musste vermeiden, dass er sich vor seinen Männern erbrach. »Diese Tat darf nicht ungesühnt bleiben«, sagte er mit ächzender Stimme. »Wir werden diesen Schurken eine Lektion erteilten!«

Der Leutnant sah in die Richtung, in der die Rotte Bauern verschwunden war, konnte sie allerdings nicht mehr entdecken. »Sie werden zu ihrem Dorf geflohen sein«, sagte Monro und spuckte wütend auf den Boden. »Wir schnappen uns die Kerle!« Er befahl zwei Männern, zurück zum Regiment zu gehen, um den Oberst über die heimtückische Tat zu informieren. Zwei weitere sollten bei Bothwells Leichnam zurückbleiben. Gemeinsam mit dem Rest nahm er die Verfolgung der Mörder auf.

Der Leutnant und seine Männer liefen auf eine Hügelkuppe zu, hinter der sie das Dorf der Bauern vermuteten. Dabei mischte sich die Trauer um Hauptmann Bothwell mit Monros Zorn. Weil er stets gerecht mit seiner Kompanie umgegangen war, hatte er zu den beliebtesten Männern in Mackays Regiment gehört. Er hatte es nicht verdient, einem derart heimtückischen Überfall zum Opfer zu fallen.

»Woher wissen wir, ob dies das Dorf ist, aus dem die Bauern gekommen sind?«, fragte einer von Monros Männern, als sie vor sich eine Ansammlung von etwa dreißig Häusern erblickten.

»Wir wissen es nicht. Letztlich spielt es auch keine Rolle. Wir werden den Schurken eine Lektion erteilen, die sich in der Gegend herumsprechen wird.«

Der Leutnant führte seine Einheit in den Ort. Schnell erkannte er jedoch, dass das Dorf wie ausgestorben wirkte. Vermutlich hatten sich seine Bewohner in den Wäldern versteckt.

»Durchsucht alle Häuser«, befahl Monro entschlossen. »Wenn ihr alles Brauchbare zusammengetragen habt, fackeln wir hier alles nieder.«

Etwa eine Stunde später blickte Monro zufrieden auf die Flammen, die vor ihm mehrere Meter hoch in den Himmel schlugen. Nachdem sie sich von den Bauern so viel genommen hatten, wie sie tragen konnten, waren die Soldaten mit Fackeln von Haus zu Haus gezogen. Der Leutnant wartete ab, bis er sicher war, dass der Pöbel die Brände nicht mehr löschen konnte. Dann gab er den Befehl zum Rückzug. Wenn die Bauern in das Dorf zurückkehrten, würde nichts mehr davon übrig sein.

Wien, 21. April 1627

Eintragin die kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:

In den Wintermonaten rüsteten die dänischen und kaiserlichen Streitkräfte gegeneinander und konnten ihre Truppen zur alten Stärke zurückführen. Christian IV. von Dänemark wurde durch ein schottisches Regiment unter Oberst Mackay verstärkt und König Karl I. hat weitere englische Truppen geschickt.