9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

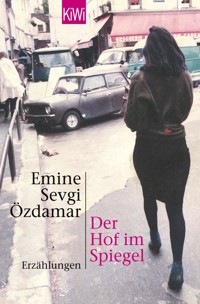

Erzählungen »Jeder hat in einer Stadt seine persönliche Stadt.« »Ich bin ein Mensch vom Weg, am liebsten ist mir, im Zug zu sitzen zwischen den Ländern. Der Zug ist ein schönes Zuhause«, sagt Emine Sevgi Özdamar. Aber sie kommt auch an: an Orten wie »ihrem Hauptbahnhof« in Düsseldorf, in ihrer Wohnung dort, in Berlin Ost und West, in Amsterdam, in Istanbul – in den Theatern, in Lied- und Gedichtzeilen. Die Erinnerung an Menschen, Bilder, Situationen, Gespräche und Telefongespräche, Kindheit, Leben und Tod – alles verwebt sich mit genauen Beobachtungen des Hier und Jetzt zu einer Gedankenreise, die die Autorin auf ihre ganz eigene Weise in Bilder und Sprache formt. So versammelt dieser Band höchst lebendige und sehr persönliche Geschichten von der Erinnerung und Annäherung an Städte und Menschen, an Vertrautes und Fremdes. Emine Sevgi Özdamars Dankrede zum Erhalt des Adelbert-von-Chamisso-Preises rundet das Bild ab: mit ihrer Reise aus der türkischen in die neue, die deutsche Sprache. Was Joachim Sartorius zu ihrem Romandebüt Das Leben ist eine Karawanserei schrieb, gilt auch und gerade für dieses Buch: »Dem, der bereit ist, mitzugehen, schenkt die Özdamar ihre Gabe der Wahrnehmung.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 152

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Emine Sevgi Özdamar

Der Hof im Spiegel

Erzählungen

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Emine Sevgi Özdamar

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Emine Sevgi Özdamar

Emine Sevgi Özdamar, geboren 1946 in Malatya, Türkei. 1967–70 Schauspielschule in Istanbul. 1976 Regiemitarbeit an der Ostberliner Volksbühne bei Benno Besson und Matthias Langhoff. Schauspielerin am Bochumer Schauspielhaus und Filmrollen u.a. in »Yasemin« von Hark Bohm und »Happy Birthday, Türke« von Doris Dörrie. Eigene Theaterstücke »Karagöz in Alamania« 1982 und »Keloglan in Alamania« 1991. Emine Sevgi Özdamar wurde 1991 mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis und 1992 mit dem Walter-Hasenclever-Preis ausgezeichnet. 1994 stand sie auf der Liste von Publishers Weekly Best Books of the Year und 1995 auf der Liste des International Book of the Year des Times Literary Supplement. 1999 bekam sie den Adelbert-von-Chamisso-Preis und den Preis der LiteraTour Nord. 2003 erhielt sie den Literaturpreis der Stadt Bergen-Enkheim, 2003 den Kleist-Preis, 2009 den Kunstpreis Berlin des Landes Berlin, von der Sektion Literatur der Akademie der Künste als Fontane-Preis verliehen. 2010 wurde ihr die Carl-Zuckmayer-Medaille verliehen und 2012 erhielt sie den Alice-Salomon-Poetik-Preis. Die Romane der Autorin erschienen in 12 Sprachen.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Jeder hat in einer Stadt seine persönliche Stadt.« »Ich bin ein Mensch vom Weg, am liebsten ist mir, im Zug zu sitzen zwischen den Ländern. Der Zug ist ein schönes Zuhause«, sagt Emine Sevgi Özdamar. Aber sie kommt auch an: an Orten wie »ihrem Hauptbahnhof« in Düsseldorf, in ihrer Wohnung dort, in Berlin Ost und West, in Amsterdam, in Istanbul – in den Theatern, in Lied- und Gedichtzeilen. Die Erinnerung an Menschen, Bilder, Situationen, Gespräche und Telefongespräche, Kindheit, Leben und Tod – alles verwebt sich mit genauen Beobachtungen des Hier und Jetzt zu einer Gedankenreise, die die Autorin auf ihre ganz eigene Weise in Bilder und Sprache formt. So versammelt dieser Band höchst lebendige und sehr persönliche Geschichten von der Erinnerung und Annäherung an Städte und Menschen, an Vertrautes und Fremdes. Emine Sevgi Özdamars Dankrede zum Erhalt des Adelbert-von-Chamisso-Preises rundet das Bild ab: mit ihrer Reise aus der türkischen in die neue, die deutsche Sprache.

Was Joachim Sartorius zu ihrem Romandebüt Das Leben ist eine Karawanserei schrieb, gilt auch und gerade für dieses Buch: »Dem, der bereit ist, mitzugehen, schenkt die Özdamar ihre Gabe der Wahrnehmung.«

KiWi-NEWSLETTER

jetzt abonnieren

Impressum

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln

© 2001, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln

Alle Rechte vorbehalten

Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln

Covermotiv: © Karl Kneidl

ISBN978-3-462-30409-1

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.

Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.

Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Der Hof im Spiegel

Schwarzauge in Deutschland

Mein Berlin

Ulis Weinen

Mein Istanbul

Fahrrad auf dem Eis

Franz

Die neuen Friedhöfe in Deutschland

Meine deutschen Wörter haben keine Kindheit

Quellenhinweise

Für meinen Vater Mustafa bey,

John Berger und

den Poeten Can Yücel

Der Hof im Spiegel

Ich glaubte, sie war gestorben. Ich stand in der Küche, meinen Rücken an den Heizkörper gelehnt, und wartete, daß im großen Spiegel, der über meinem Küchentisch an der Wand festgemacht war, das traurige Licht in ihrem Zimmer, im Haus gegenüber, wo sie lebte, anging. Ihr Licht aus dem Haus auf der anderen Seite des Hofes war seit Jahren meine untergehende Sonne. Wenn ich ihr beleuchtetes Fenster im Küchenspiegel sah, erst dann machte ich das Licht in der Wohnung an. Jetzt stand ich im Dunkeln und hatte ein Biskuit in der Hand, aß aber nicht, hatte Angst, daß ich zu viele Geräusche machen würde. Wenn sie gestorben wäre …

Im Treppenhaus ging das Licht an, jemand ging die Treppe hinunter. Durch das Milchglasfenster meiner Wohnungstür wuchs das Licht bis zur Küche, und ich sah mein wartendes Gesicht im Spiegel. Das mußte Herr Volker sein, der die Treppen heruntergeht. Seine Schritte waren früher viel lauter als jetzt. Er lebte damals mit einem jungen Mann zusammen, ein schöner Junge. Der junge Mann nähte oben an einer Nähmaschine schöne Kostüme für sich und für Herrn Volker. Durch das Rattern der Nähmaschine zitterte der Holzboden von Herrn Volker, und meine Decke zitterte mit. Und durch die zitternde Decke fingen auch die Teller, die übereinander im Küchenschrank standen, an zu zittern. Wenn er eine Pause machte, dachte ich, jetzt reißt er den Faden mit seinen Zähnen zwischen dem fertig genähten Stoff und der Nähmaschinennadel ab. So hatte es meine Mutter immer gemacht, als ich ein Kind war. Ein paar Fäden hingen immer an ihren Haaren herab, sie legte ihre rechte Gesichtshälfte auf die Nähmaschine, vor die Nähmaschinennadel, und riß den Faden mit ihren Zähnen ab, der den Stoff und die Nähmaschinennadel verband. Sie hatte mir erzählt, daß ihr rechter Mittelfinger einmal unter die sich noch über dem Stoff bewegende Nadel geriet, die dann in ihrem Finger zerbrach. Die Ärzte sagten: »Wir können es operieren, aber keine Angst, die Nadel wird sich nicht bewegen und zu Ihrem Herzen laufen. Sie wird dort in Ihrem Finger steckenbleiben.«

Als Kind hatte ich immer wieder an ihrem Finger nach dieser halben Nadel getastet. Manchmal stand ich in der Nacht aus dem Schlaf auf und tastete im Dunkeln an ihrem Mittelfinger ab, ob die Nadel noch da war. Oder war sie auf dem Weg in Richtung ihres Herzens? Ich war jahrelang die Wächterin einer kaputten Nadel. Als sie starb, stand ich auf dem Friedhof nicht unter dem Baum, wo die Männer sie in die Erde ließen, sondern unter dem nächsten Baum, denn die Mädchen durften nicht am offenen Grab der Toten stehen, nur die Söhne. Die Männer nahmen sie aus dem Sarg, faßten ihr Leichentuch an den vier Ecken, plötzlich sah ich ihre Fersen, die aus dem Leichentuch herausschauten. Sie schaukelt, dachte ich, hier ist ein Garten, sie schaukelt in einer Schaukel, die man zwischen den beiden Bäumen festgemacht hat, ich stehe unten und sehe ihre Fersen. Als sie aus der Welt ging, hat sie nur eine halbe Nadel mitgenommen. Wenn ich sie einmal verletzt hatte, sagte sie zu mir: »Meine Tochter, zuerst mußt du mit einer kleinen Nadel in dein eigenes Fleisch stechen. Nur wenn es nicht weh tut, kannst du mit einer Nadel in das Fleisch der anderen Menschen stechen.« Oder »Was ist der Mensch?« sagte sie, »sein Fleisch kann man nicht essen, seine Haut kann man nicht anziehen. Ein Mensch hat nicht mehr als seine süße Zunge.« Als sie starb, dachte ich, wie viele Wörter hat sie mit unter die Erde genommen? Ich hatte große Sehnsucht nach ihren Wörtern. Sie hatte gesagt: »Die Welt ist die Welt von Toten, wenn man die Anzahl der Lebenden und der Toten bedenkt.« Wie viele Wörter lagen jetzt dort unten?

Ich saß im Flugzeug und handelte im Himmel mit dem Tod. »Wenn ich in Istanbul ankomme, wird meine Mutter mir die Tür aufmachen, das Zimmer wird nach den kochenden, gefüllten Weinblättern riechen, die ich liebe.« Als ich in Istanbul in der steilen Gasse aus dem Taxi ausstieg, bewegten sich oben an ihrem Fenster die Vorhänge durch den Wind vom Marmarameer. Tagelang suchte ich auf den Straßen Frauen, die ihr ähnlich waren. Ich fand nur zwei. Die Zigeunerin, die am Anfang der langen steilen Gasse immer Blumen verkaufte und dünne Zigaretten, eine nach der anderen, drehte und die Zigaretten so bis ans Ende rauchte, daß keine Kippen um sie herum auf der Straße lagen. Ich fuhr in Zügen und fragte die Menschen, ob ihre Mütter noch lebten oder wie alt sie gewesen waren, als sie gestorben waren. Aber egal, ob ihre Mütter jünger oder älter gestorben waren als meine Mutter, es half mir nicht. Einmal hielt der Zug an einem kleinen Bahnhof. Dort saßen auf der Erde kurdische Frauen und Kinder, die als Saisonarbeiter dorthin gebracht worden waren. Aber es hatte sehr viel geregnet, und die Baumwolle, die sie pflücken sollten, war naß geworden. Eine der kurdischen Frauen weinte laut. Ihr Weinen war dem Weinen meiner Mutter ähnlich, aber der Zug fuhr los, und ich hörte noch ihre weinende Stimme.

Vor dem Tod meiner Mutter hatte ich meinen Vater nie telefonieren gesehen. Wenn das Telefon klingelte, sprach er sehr kurz mit einem meiner Geschwister. »Komm vorbei, mein Sohn, wir sind zu Hause«, dann legte er wieder auf. Jetzt suchte er in der Wohnung Hefte mit all den Telefonnummern, die sich seit fünfzig Jahren gesammelt hatten, wählte diese Nummern, erzählte denen, die noch lebten, vom Tod meiner Mutter und sagte »Such für mich eine Frau«. Such für mich eine Frau. Ich saß auf einem Sessel. Auf dem Sessel gegenüber sah ich noch die Sitzspuren meiner Mutter. Mein Vater saß mit dem Rücken zu mir am Telefon. Seine Schultern hingen herunter. Ich lief zu ihm, legte meine Hand auf seine Schultern und wollte sie etwas streicheln und massieren. Ich hörte aus dem Hörer die Stimme eines Mannes, den mein Vater vor zwanzig Jahren am Strand kennengelernt und dessen Nummer er zuerst im Sand notiert hatte, bis ich ihm aus der Strandkabine seinen Stift und seine Zigarettenschachtel zum Notieren gebracht hatte. Plötzlich schrie diese Stimme im Hörer »Herr Mustafa, Erdbeben, Erdbeben!«, und die Erde trug mich, meine Hände auf den Schultern meines Vaters, einen Meter vorwärts und wieder zurück, ich kam wieder genau dort an, wo ich vor einer Sekunde gestanden hatte. Aber mein Vater, den Hörer in seiner Hand, sagte, er habe das Erdbeben überhaupt nicht bemerkt. Am nächsten Tag ging er an der Ecke der steilen Gasse zur Apotheke und wollte, daß der Apotheker eine Frau für ihn findet. Dann lief er auf einen Friedhof in der Nähe, wo Istanbuler Armenier begraben waren, kam mit einer Flasche Raki zurück und gab mir ein Glas. In der Nacht legte er sich auf die Seite des Bettes, wo immer seine Frau gelegen hatte. Damals flüchteten gerade aus Bulgarien viele bulgarische Türken in die Türkei. Sie wohnten in Zelten, und man erzählte, daß die türkischen Grenzpolizisten die Frauen, die auf der Flucht aus Bulgarien in die Türkei waren, vergewaltigen würden. Mein Vater sagte zu meinem Bruder: »Mein Sohn, geh, such eine bulgarische Frau für mich. Sie braucht ein Dach überm Kopf.« Dann ging er wieder zur Apotheke, um dem Apotheker das gleiche zu sagen. Dort war aber ein Lastwagen in die Apotheke gefahren. Seine Bremsen hatten auf der engen steilen Gasse plötzlich versagt, und er hatte alle Medikamentenflaschen, die in den Regalen standen, zerstört. Auf dem Lastwagenkühler liefen Hustensirup und Kölnisch Wasser herunter und mischten sich mit Jodgeruch. Auf dem Boden lag zerquetscht die alte Waage, auf der meine Mutter und mein Vater sich vierzig Jahre lang ab und zu gewogen hatten.

»Vater, ich muß morgen nach Deutschland zurückfahren.«

Alle Kleider meiner Mutter gab ich der Zigeunerin, die vorne in der steilen Gasse Blumen verkaufte, und fuhr aus Istanbul weg. Erst als ich in Deutschland hier auf dem Tisch das Telefon sah, fing ich an zu weinen. Jetzt verstand ich den Schmerz und die Unruhe meines Vaters. Ich hatte vor einiger Zeit einen Film über Glenn Gould gesehen. Er komponierte und war sehr depressiv und telefonierte andauernd mit seinen Freunden. Einmal bat er einen Taxifahrer anzuhalten, er ging in eine Telefonzelle, telefonierte vielleicht eine Stunde lang mit einer Freundin, und das Taxi wartete. Ohne Licht. Der Fahrer rauchte im Dunkeln. Auch ich hatte seit Jahren, wie Glenn Gould, immer mit meinen Eltern oder Freunden telefoniert. Als ob die Vögel, die sich auf die Telegrafenmasten setzen, die Liebe dieser Menschen aufpicken und in ihren Mündern und mit ihren Füßen zu mir bringen könnten. Das Telefon meines Vaters in Istanbul war jetzt immer besetzt. Erst als auch mein Vater ein paar Tage später starb, war das Telefon nicht mehr besetzt. Wie ein Vogel, der vor Sehnsucht blind geworden ist, hatte er in einem geschlossenen Zimmer seinen Kopf an alle Wände gestoßen, alle Stimmen aus seiner Vergangenheit mit dem Telefon gesucht, seine Federn bei jedem Telefongespräch, eine nach der anderen, auf den Tisch gelegt, und dann war er gegangen. Ich hatte ihn einmal am Telefon gefunden.

– Vater, was machst du?

– Ich sitze hier im Dunkeln.

– Ich auch, Vater.

Das dunkle Zimmer. Wie im Märchen das vierzigste Zimmer. Du darfst neununddreißig Zimmertüren aufmachen, aber du darfst nie das vierzigste Zimmer öffnen. Dort ist der Tod. Aber der Held machte immer das vierzigste Zimmer auf.

Herrn Volkers Schritte waren im Treppenaufgang in den letzten Monaten nicht mehr so laut wie früher. Der schöne junge Mann, der an der Nähmaschine für sich und für ihn schöne Kostüme genäht hatte, hatte ihn verlassen, und Herr Volker hatte zwanzig Kilo abgenommen. Wenn er in der Nacht die Treppen hochging, streifte er manchmal mit seinem Körper meine Wohnungstür. Wenn er dann oben seine Tür hinter sich geschlossen hatte, machte ich unten die Tür auf, und der Treppenaufgang roch nach Alkohol. Eines Nachts, als er einmal oben auf den Holzboden schlug und laut weinte, ging ich zu ihm. Er sagte mir, er habe sich, damit das Telefon mit ihm Mitleid habe, auf den Holzboden neben das Telefon gelegt. Aber das Telefon hatte kein Mitleid mit ihm. »Er ruft nicht an.« Er erzählte: »Joseph Conrads Figur Marlow sagt im ›Herz der Finsternis‹: ›Die Erde ist für uns ein Ort, auf dem wir leben, auf dem wir fertig werden müssen mit Bildern, Klängen, auch mit Gerüchen, weiß der Himmel! – auf dem wir sozusagen Flußpferdaas riechen müssen, ohne uns vergiften zu lassen. Und, seht ihr, da kommt die eigene Stärke ins Spiel, der Glaube an die eigene Fähigkeit, unauffällige Gruben zu graben, um das Zeug zu verscharren – …‹«

Ich ging runter und rief ihn an. »Herr Volker, Ihr Telefon hat doch ein bißchen Mitleid mit Ihnen.« Er lachte oben.

Ein Freund in Paris, der an der Uni als Professor für Urbanistik arbeitete, kam nach Hause, gab seiner Frau und mir zwei leere Blätter und sagte: »Ich habe heute von einem meiner Schüler erfahren, was er für seine Doktorarbeit macht: Er verteilt in Paris an viele Menschen Blätter und bittet sie: ›Zeichnen Sie Ihren persönlichen Parisstadtplan‹. Alle Zeichnungen waren ganz verschieden voneinander. Jeder hat in einer Stadt seine persönliche Stadt.« Seine Frau und ich zeichneten auf dem Papier die Orte, die für uns Paris bedeuteten. Auch diese waren sehr unterschiedlich. Wenn ich in dieser Stadt hier meinen persönlichen Stadtplan zeichnen würde, dann sähe er so aus: Als erstes der Papageienladen auf der großen Straße. Ich ging damals, als ich hierhergezogen war, in das Geschäft. »Entschuldigen Sie, wie viele Sprachen spricht Ihr Papagei?« Die Verkäuferin sagte: »Wir sprechen deutsch.« Dann die Bäckerei, in der die Bäckerin, wenn ich reinkomme, mir fast mit ihren großen Brüsten die Tür aufmacht. »Hallooooo!« Wenn ich kurz vor Ladenschluß zu ihr gehe, erzählt sie mir ihre Liebesaffäre mit einem polnischen Mann und schenkt mir Kuchen. »Nehmen Sie, sonst wird das Schweinefutter.« Dann der Buchladen, in dem Oriana Fallaci und ich Lesungen hatten. Dort der Herr Rupp, der schöne Buchhändler, der, nachdem die Buchhandlung sich in eine Reisebuchhandlung verwandelt hatte, in einer anderen Stadt Arbeit suchte.

Dann der Penner, der auf der Luxuseinkaufsstraße Königsallee Weihnachten unter den Glühbirnen, die in den Bäumen hingen, allein mit seinen Plastiktüten auf einer Holzbank genau gegenüber von Armani saß. Die drei Könige müssen auch mal bei ihm vorbeikommen. An diesem Abend gab es in dieser berühmten Straße keinen Menschen außer uns beiden. Ich gab ihm dreihundert Mark. Der Penner sagte: »Aii, aii, aii. Sind Sie aus dieser Stadt?« »Ja, aber ich liebe die Stadt nicht.« Er hielt das Geld noch in der Hand, sein Gesicht, das das Lachen vergessen hatte, versuchte, Muskeln zu finden, die Freude auszudrücken. Das Gesicht schaffte es nicht, seine Stimme aber, seine Stimme verwandelte sich plötzlich in eine Eunuchenstimme und sagte: »Die Stadt ist an sich sehr nett, aber die Menschen sind dumm.« Ich sagte: »Wissen Sie, vielleicht hat die Stadt keine Schuld. Ich habe früher in anderen Städten immer am Theater gearbeitet. In dieser Stadt habe ich kein Theater, ich habe keine Freunde, ich arbeite nur zu Hause.« Manchmal suchte ich auf den Straßen nach diesem Mann. Ich begegnete ihm noch zweimal. Bei der ersten Begegnung sagte er zu mir: »Ich halte es nicht mehr aus.«

Ein paar Jahre später erkannte er mich nicht mehr und schrie mich an: »Ich will meine Ruhe haben.«

Dann die Metzgerei Carl. Das Haus war rosa gestrichen, und über dem Eingang der Metzgerei hing eine rosa Schweineskulptur. Die alte Metzgerin, ihr Sohn und ihre Schwiegertochter arbeiteten dort. Wenn ich auf der anderen Straßenseite vorbeiging, begrüßten sie mich, wenn sie gerade Hackfleisch wogen oder Kotelettes schnitten. Eines Abends stand die alte Metzgerin allein im Laden und hielt sich, als sei sie in einem luftleeren Raum, an der Theke fest, um nicht in der Luft hin und her zu fliegen. Normalerweise war die Metzgerei immer voll mit Kunden, aber an diesem Abend stand sie allein dort. Sie schaute mir in die Augen, und obwohl ich nichts kaufen wollte, ging ich in den Laden rein. Kling, kling. Die Tür ging auf und zu. In dem verglasten Kühlschrank sah ich nichts außer ein paar gefrorenen Hähnchen.

»Haben Sie heute keine frischen Hähnchen?«

»Nein.«

Die alte Frau schaute lange in meine Augen. Nach einer Stunde ging ich wieder hin und kaufte ein gefrorenes Hähnchen. Sie streckte ihre beiden Hände in den Kühlschrank, um das Hähnchen rauszuholen, und unter dem Neonlicht sahen ihre Hände ein paar Sekunden aus wie Marmor. Als ich sie am nächsten Tag wieder allein im Laden sah, ging ich zu dem marokkanischen Schuster Omar. »Omar, wo sind die jungen Metzger?« Omars Schustermaschine war sehr laut. Er schliff gerade die Sohlen eines alten Cowboystiefels und sprach laut gegen die Maschinengeräusche an. »Sie sind mit ihrem BMW