Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Vergangenheitsverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Das Portrait eines Dorfes, die Erinnerung an eine Kindheit und Jugend: Wolfgang Hardtwig, bis 2010 Professor für Neuere Geschichte in Berlin, lässt mit seinen Erinnerungen an Reit im Winkl eine untergegangene Welt auferstehen. Eine Welt, die sich ihm vor allem als ein großes Abenteuer darbot, mit manchen Härten und vielen Erlebnissen auf dem Land, die heute geradezu exotisch anmuten. Der Hof in den Bergen ist das Refugium seiner Familie. Als die Bombennächte im Zweiten Weltkrieg in München zu bedrohlich wurden, beschloss die Familie, in den Bauernhof bei Reit im Winkl umzuziehen, den der Großvater 1932 gekauft hatte. Als Meister präziser Erzählung schildert er mit feinem Humor die Jahre seiner Kindheit und Jugend auf dem Hof. Er erzählt vom bäuerliche Leben rundum, von Schule, Kirche und Politik zwischen Tradition und Moderne. Das Land, das Dorf, der Hof – auch dies ein Raum, in dem sich bundesrepublikanische Nachkriegsgesellschaft formierte. Mit diesem Buch legt Wolfgang Hardtwig ein Stück "intellektueller Heimatliteratur" vor, in ihrer Art neu und wegweisend. Zugleich berichtet er über Prägungen aus der Familiengeschichte, in denen sich die künftige Entscheidung für den Beruf des Historikers vorbereitet. "Erzählen lässt sich davon auf verschiedene Weise: als bloßer Bericht über die Abfolge von Ereignissen, als breite Schilderung des Lebens und seiner Buntheit, als Gespinst von Reflexionen, die mehr oder weniger fest an zwei Angelpunkten in der Zeit, Anfang und Ende, befestigt sind; schließlich als diskursives Erzählen, das nach Ursachen und Wirkungen fragt." - Wolfgang Hardtwig

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 268

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Wolfgang Hardtwig

Der Hof in den Bergen

Eine Kindheit und Jugend nach 1945

Impressum

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN: 978-3-86408-290-0

eISBN: 978-3-86408-299-3

Korrektorat: Ralf Diesel

Satz und Layout: www.dariussamek.de

© Copyright: Vergangenheitsverlag, Berlin 2022 / 2. aktualisierte Auflage: 2023

www.vergangenheitsverlag.de

Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.

Abbildungsverzeichnis

Alle Abbildungen: Privatarchiv Wolfgang Hardtwig

Außer: Privatarchiv Franz Höflinger (Seite 18, 65, 66, 85, 97, 105, 170)

By Cafezinho – Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6555370 (Seite 116)

Für Barbara

Inhalt

Von den Ursprüngen und vom Schreiben

Vom Krieg

Der Hof im Rhythmus des Jahres

Das Dorf und seine Ordnung

Die Kirche im Dorf – Volksreligion und geistliche Herren

Schülerdramen und -freuden

Familiengeschichten mit Großvater

Wahljahr 1961 oder Politik auf dem Dorf

Geselligkeit oder Menschen von draußen

Reisen oder Die Entdeckung von Natur und Kunst

Übergänge

Dank

Von den Ursprüngen und vom Schreiben

Bei mir hing vieles am Großvater, dem legendären. Der Vater war im Krieg, sechs Jahre lang, und hat ihn heil überstanden, mit viel Glück. Nach einigen Monaten als Artillerist an der Kanalküste war er als Physiker beim Wetterdienst eingesetzt, hinter der Front oder mit dem Messen von Daten im Flugzeug beschäftigt. Es startete einmal zufällig ohne ihn und wurde abgeschossen. Als die Bombennächte in München zu bedrohlich wurden, beschloss die Familie, in den Bauernhof bei Reit im Winkl umzuziehen, den der Großvater 1932 gekauft hatte.

Dieser Vater meiner Mutter war ein bemerkenswerter Mann. Er wurde 1879 in Passau als Sohn eines Amtsrichters und der Tochter des Hotelier-Ehepaars Niederleuthner geboren. Nach einer steilen Karriere als Jurist in der Ministerialbürokratie avancierte er im Juni 1919 zum Staatsminister für Handel, Gewerbe und Industrie in Bayern. 1922 wechselte er als Staatssekretär in die Reichskanzlei, 1924 amtierte er als Reichswirtschaftsminister. Auch nachdem er anschließend Geschäftsführender Vorstand des Deutschen Industrie- und Handelstages geworden war, spielte er noch eine gewisse Rolle in der Innen-, Wirtschafts- und Handelspolitik der Weimarer Republik. Nach der Machtübertragung an Hitler sah er sich im Mai 1933 zum Rücktritt gezwungen. Als scharfer Kritiker des Nationalsozialismus schloss er sich 1934 dem oppositionellen Kreis um den ehemaligen bayerischen Generalstabsoffiziers Franz Sperr an. Diese liberal-konservative, bürgerliche Gruppierung arbeitete seit 1939 und verstärkt seit 1943 am Aufbau einer „Auffangorganisation“ für den Fall des erhofften Endes der NS-Diktatur. Dabei trat sie auch in Kontakt mit dem „Kreisauer Kreis“ um James Helmuth Graf Moltke und mit dem Attentäter vom 20. Juli 1944, Graf Schenk zu Stauffenberg.

Am 13. November 1944, drei Tage nach meiner Geburt, schrieb meine Mutter aus dem Krankenhaus Reit im Winkl folgenden Brief an Theodor Heuss, den späteren ersten Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, mit dem ihr Vater politisch und persönlich befreundet gewesen war:

„Sehr verehrter lieber Herr Heuss! Aus der Tatsache, dass vor ein paar Tagen eine weitere Sendung von Ihnen an den Vater gekommen ist, entnehme ich, dass Sie noch nicht wissen, was bei uns geschehen ist.

Im Auftrag der Mutter, die sich zum Schreiben noch nicht recht aufraffen kann, teile ich Ihnen doch das Wesentliche kurz mit: am 2. Sept. wurde der Vater innerhalb kürzester Zeit vom Hof weggeholt und, wie wir später erfuhren nach Berlin gebracht. Wir blieben bis Mitte Oktober ohne Nachricht über sein Ergehen. Schließlich fragte ein jüngerer Bruder des Vaters, der als Kapitän z.S. nicht eher von Holland abkommen konnte, in Berlin persönlich nach, und erhielt den Bescheid, der Vater habe sich nach 3 Wochen […] Haft im Sept. das Leben genommen. Wir selbst sind bis heute ohne jede Nachricht. Es ist [für] uns sehr schwer, das Ganze zu verstehen. Schreiben kann man ja nicht darüber. Mir persönlich hilft nur der absolute Glaube an den Vater darüber weg […].

Ihre Dr. Gertrud Hardtwig-Hamm“

Der Großvater hatte sich während eines Verhörs aus dem dritten Stock einer Gestapo-Dependence des Gefängnisses Lehrter Straße aus dem Fenster gestürzt – so jedenfalls die bis heute nicht abschließend verifizierte Lesart des zuständigen Gestapomannes gegenüber meinem Großonkel Max. Wahrscheinlich hatte er befürchtet, den Verhör-Methoden bei der Forderung nach Preisgabe der Namen von Mitverschworenen nicht mehr standhalten zu können. Urne und Uhr wurden der Familie einige Wochen später per Post zugestellt.

Das Schicksal des Großvaters und die Trauer um ihn lasteten auf der Familie wie ein Albtraum, zunächst als Verlust, später als Mythos. Die Großmutter lebte noch elf Jahre; ich sah sie, solange sie morgens noch aufstehen konnte, nie anders als in tiefem Schwarz. Der Vater, von den Amerikanern interniert, kam im Sommer 1945 im nahen Bad Aibling auf eine nicht ganz legale Weise frei und wanderte, zur Tarnung mit einer gestohlenen Schaufel über der Schulter, auf direktem Weg über die Berge nach Reit. Seine Berufslaufbahn konnte er nur in einer Universitätsstadt fortsetzen. Die Mutter kümmerte sich um mich und meine knapp zwei Jahre ältere Schwester und pflegte fünf Jahre lang die Großmutter, nachdem diese schwer krank und nach mehreren Operationen bettlägerig geworden war. Nach dem Tod ihrer Mutter im März 1955 geriet sie in eine tiefe Erschöpfung, der Arzt verschrieb ihr einen dreiwöchigen Erholungsurlaub im Berchtesgadener Land, die erste Ruhepause in diesem Leben seit dem Ausbruch des Krieges. Jetzt hätte Normalität einkehren können, und das tat es auch ein Stück weit, aber die Lebensumstände der Familie blieben doch einigermaßen ungewöhnlich.

Der Hof in Reit im Winkl war nunmehr der Hauptwohnsitz der Familie. In den turbulenten und materiell schwierigen Nachkriegsjahren bot er eine gediegene Bleibe und ermöglichte den Kindern das Aufwachsen in einer ruhigen und landschaftlich ungemein reizvollen Umgebung. Vater und Mutter hatten beruflich keinen dringenden Anlass, in die Stadt zurückzuziehen. Die Mutter, Studienrätin für Englisch und Französisch, hatte ihre Berufslaufbahn mit der Geburt der Kinder für lange Zeit aufgegeben. Der Vater hatte sich noch als Wehrmachtsoffizier kurz vor Kriegsende an der Technischen Hochschule Stuttgart als Physiker habilitiert, stand aber als österreichischer Newcomer in Deutschland nach Kriegsende ohne akademischen Anschluss da und lehrte – anfangs noch fundiert mit einem Industrieauftrag, später so gut wie ohne Einkommen – als Privatdozent zuerst in Stuttgart und dann an der LMU München Geophysik. Während der Woche wohnte er, zusammen mit zwei oder drei Untermietern, in der großbürgerlichen Wohnung, die der Großvater 1936 in der Münchner Friedrichstraße gemietet hatte, und unternahm meist nur an den Wochenenden, in den Nachkriegsjahren noch ohne Auto, die aufwändige, mehr als vierstündige Reise zu seiner Familie. Man konnte dieses Leben in den prekären Nachkriegsverhältnissen als passabel betrachten, wären da nicht der Schatten gewesen, der das tragische Ende des Großvaters über die Familie warf, sowie die finanzielle Krisenlage, die, je länger desto mehr, die Familienharmonie bedrohte.

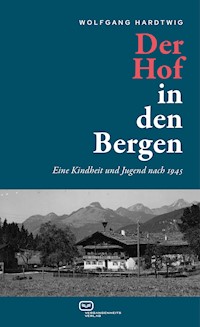

Der Baierhof mit Geigelstein

Der Reit im Winkler Bauernhof bot Platz für zwei fünfköpfige Familien. Die meine bewohnte die eine Hälfte, in der anderen, jenseits des Flurs, lebte die Familie der Baumeister – so nannte man damals den bäuerlichen Wirtschafter, der nicht in einem Pacht-, sondern in einem Lohnverhältnis die Landwirtschaft betrieb. 1947 bis zu ihrer Heirat 1951 betrieb die jüngere Schwester meiner Mutter, Tante Fride, die eine landwirtschaftliche Ausbildung durchlaufen hatte, zusammen mit einer Freundin und einem Knecht die Bauernwirtschaft.

Das Leben auf dem Hof stellt sich für mich heute überwiegend als ein großes Abenteuer dar. Es bot manche Härten, aber auch das Aufwachsen in einer Erlebniswelt, die heute sehr fern und fast exotisch anmutet, aber tiefe Eindrücke in meiner Erinnerung hinterlassen hat.

Baierhof (links) und Widhölzlhof (rechts) mit Kaisergebirge

Von ihr zu erzählen, erscheint mir auch deshalb sinnvoll, weil diese Welt inzwischen so gut wie vollständig untergegangen ist und – so scheint es mir – manches aus ihr lohnt, festgehalten zu werden.

Erzählen lässt sich auf verschiedene Weise: als bloßer Bericht über die Abfolge von Ereignissen; als breite Schilderung des Lebens und seiner Buntheit; als Gespinst von Reflexionen, die mehr oder weniger fest an zwei Angelpunkten in der Zeit, Anfang und Ende, befestigt sind; schließlich als diskursives Erzählen, das nach Ursachen und Wirkungen fragt. Es gibt den auktorialen Bericht von Erzählern, die vorgeben, das Ganze der erzählten Vergangenheit zu überschauen und die wahren Ursachen und Verflechtungen des Geschehens aus dem Verborgenen freizulegen; es gibt das bewusst perspektivische Erzählen von Autoren, die die Gebundenheit ihrer persönlichen Sicht auf die Vergangenheit literarisch einzuholen wissen; und es gibt die Erzähler, die die Fragmentiertheit ihres Wissens und Berichtens systematisch reflektieren und dieser Fragmentiertheit auch literarische Form geben. In der Realität wird die Erzählung immer eine Kombination aus diesen Idealtypen sein und das Schreiben seine eigene Logik entwickeln.

Der Autor sollte sich der Zugänge, die sich ihm jeweils aufdrängen, bewusst sein. Rein auktoriales Erzählen verbietet sich beim Niederschreiben von Erinnerungsskizzen von selbst, da sich der Autor der Verlässlichkeit seines Gedächtnisses nie sicher sein, aber auch aus dem Horizont seiner aktuellen Selbstbewusstheit und seines heutigen Wissens über die damaligen Vorgänge nicht herausspringen kann. Ein Erzählen nach dem Muster moderner fiktionaler Literatur, das die Lücken, Sprünge und Unschärfen der Erinnerung auch im Aufbau der Erzählung widerzuspiegeln vermag, ist dem Historiker unvertraut. Es empfiehlt sich also ein diskursives Erzählen ohne die Fiktion, einstige Gefühls- und Bewusstseinszustände so, wie sie wirklich gewesen sind, exakt darzustellen; ohne die Fiktion auch, das Geschehene hinreichend erklären zu können; und ohne die Fiktion schließlich, die Relevanz der unterstellten Zusammenhänge jeweils als „richtig“ einschätzen zu können. Andererseits wird der Erzähler gerade bei autobiographischen Skizzen ohne die Fiktion eines sinnvollen Zusammenhangs der Zustände und Vorgänge zwischen einem gesetzten Anfang und einem ebenso gesetzten Ende nicht auskommen können. Er braucht eine – wenn auch noch so subjektive – Begründung für sein Schreiben, denn was hätte das Erzählen sonst für einen Sinn? Sie besteht in der Fiktion eines durch die bloße Existenz des autobiographischen Erzählers mehr oder weniger deutlich gegebenen inneren Zusammenhangs der dargestellten Ereignisse, unterhalb aller selbstverständlichen (auto)biographischen Illusionen und Irrtümer. Dass es sich dabei wirklich nur um eine Fiktion handelt, wie manche moderne Theoretiker meinen, erscheint mir unwahrscheinlich. Persönlich will ich mir den Glauben daran, dass es etwas gibt, was einen Lebensgang ungeachtet aller Brüche, Kontingenzen und vom Erzähler unterstellten fiktiven Zusammenhänge im Innersten zusammenhält, nicht nehmen lassen.

Vom Krieg

Das Dorf war vom Krieg verschont geblieben. Nicht einmal eine Fliegerbombe hatte sich hierher verirrt. Allerdings hatte es durchaus einen Versuch gegeben, den Ort gegen den Einmarsch der Amerikaner zu verteidigen. Zwischen Ruhpolding und Reit im Winkl, bei Seegatterl, war ein kleiner Trupp aufgeboten worden, die vordringenden amerikanischen Panzer zu bekämpfen, von denen einige auch zur Strecke gebracht wurden. Von gefallenen Verteidigern wurde nichts überliefert.

Mir scheint, dass sich meine Begeisterung beim Anhören dieser Geschichte in Grenzen hielt. Zwar altersentsprechend empfänglich für jede Art von Heldentum, schien mir diese Aktion doch allzu sinnlos. Als ich zu Hause berichtete, was uns der Lehrer gerade erzählt hatte, hörte ich den Kommentar, der mir von ähnlichen Situationen schon bekannt war und der für mich auch alles klärte, weil er die Sache in eine negative Beziehung zum mythischen Großvater brachte: „der alte Nazi“. In der dritten oder vierten Volksschulklasse fand der Lehrer mehrfach Gelegenheit, diese heroische Tat in glühenden Farben auszumalen. Es dauerte dann rund 60 bzw. 70 Jahre, bis ich Gelegenheit hatte, zu erfragen, was sich damals wirklich zugetragen hatte, Bürgermeister und Gemeindesekretär gaben dazu bereitwillig Auskunft. Tatsächlich stand das Reit im Winkler Tal Ende April 1945 voller Wehrmachtfahrzeuge aller Art, die hier ihren letzten Rückzugsort gefunden hatten. Zudem hatten sich auch verschiedene versprengte Truppenteile versammelt. Ein fanatischer SS-Offizier befahl am 5. Mai 1945 die Verteidigung des Tales an der schmalsten Stelle des Zugangs von Ruhpolding her, am „Dürnbachkreuz“ zwischen dem Weitsee und dem steil ansteigenden Nordhang des Dürnbachhorns. Dabei fielen dreizehn sehr junge SS-Soldaten, der Jüngste achtzehn Jahre alt. Von abgeschossenen amerikanischen Panzern wussten die befragten Chronisten nichts. Als der amerikanische Befehlshaber merkte, dass er beim Vorrücken in das Tal auf ernsthaften Widerstand stieß, beschloss er, kein Risiko mehr einzugehen und den Ort, der sich in ein Militärlager verwandelt hatte, bombardieren zu lassen. An den nächsten Tagen herrschte allerdings dichter Schneefall, so dass die Flugzeuge nicht starten konnten. Es war also pures Wetterglück, dass das Dorf von einer Katastrophe unmittelbar vor Kriegsende verschont blieb.

Im Haus hatte der Krieg ein paar Gegenstände zurückgelassen, deren Herkunft erklärt werden wollte. So gab es einen kleinen, aber präzise funktionierenden Klappspaten, der zu den anderen Geräten am Hof nicht recht passte, ein etwa 30 Zentimeter langes starres, sehr stabiles, aber stumpfes Messer – wohl ein Bajonett, das auf einen Gewehrlauf aufgepflanzt werden konnte – sowie ein Paar äußerst solider, warmhaltender Stiefel mit hohem Filzschaft, die noch jahrzehntelang bei groben winterlichen Arbeiten rund ums Haus in Gebrauch waren. Alle diese nützlichen Dinge waren von Soldaten zurückgelassen worden, die sich bei Kriegsende einige Tage in Tenne und Schuppen einquartiert und schließlich selbst demobilisiert hatten. Ich muss darüber schon früh etwas gehört haben, weil ich fragte, woher die schönen Stiefel und der auffällige Spaten kämen. Zuletzt gab mir überraschenderweise das Gästebuch genauere Auskunft, das ich beim Niederschreiben dieser Zeilen zu Hilfe nahm. Zwischen Ende April und dem 16. Mai 1945 hatten mehrere Trupps und Einzelpersonen auf dem Hof Unterschlupf gesucht. Zeitweise kamen im Bibliothekszimmer im zweiten Stock vier Arbeitsdienstführer unter, während 30 Mann gemeines Arbeitsdienstvolk in der Tenne hausten. Für den 6./7. Mai trug sich ein General Siebert ein, von dem sich laut Gästebuch herausstellte, dass er vor einem halben Jahrhundert Tanzstundenherr der Großmutter gewesen war. Immerhin brachte er – auch das vermerkte das Gästebuch – einige schwere Weinkisten mit auf seinem Weg aus dem Krieg. Vom 5. bis 14. Mai lebten zudem ein paar Mann Luftnachrichtentruppen im Haus.

Später, als Dreizehn- oder Vierzehnjähriger, hörte ich, wenn ich nach dem Abendessen mit meinem Freund Ernst in der Bauernstube des Nachbarn Frohwieser Karten spielte, vom anderen Tisch her, wo Sommer- oder Wintergäste saßen, Gesprächsfetzen, in denen etwa von den Strapazen einer winterlichen Meldefahrt „im Raum Charkow“ die Rede war und davon, dass einem bei einer solchen Fahrt schon einmal der Fuß auf dem Pedal festfrieren konnte.

Eines Tages ging die Nachricht durchs Dorf, unser Nachbar „Mooshäusl“, der an den Palmbäumen der Buben immer so kunstvoll den Bund aus gewässerten Weidenzweigen befestigt hatte, habe sich erschossen, weil er die Schmerzen seiner schlecht verheilten Kopfwunde aus dem Krieg nicht mehr aushalten konnte – dem Ersten Weltkrieg wohlgemerkt, in dem er als gebürtiger Österreicher als Kaiserjäger gedient hatte. Beide Kriege hatten im Ort zu furchtbaren Verlusten geführt. In unserer unmittelbaren Nachbarschaft waren zwei Bauern schwerverletzt aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekommen und hinkten stark, was mir als Kind sehr wohl auffiel. Einer hatte zudem 1944 zwei Brüder in Russland verloren und die Witwe seines älteren Bruders geheiratet. Der andere hatte ebenfalls einen Bruder verloren, der 1946 in einem russischen Lazarett gestorben war. Diese Schicksale kannte ich, weil sie Nachbarhöfe betrafen.

Das ganze Ausmaß der Kriegsverluste des Ortes begriff ich aber erst 2019, als ich anlässlich eines Klassentreffens meiner Volksschulklasse zur „Kriegerkapelle“ hinaufstieg, die 1923/24 an einem steilen Südhang des Hausbergs errichtet worden war. Architekt war der Münchner Regierungsbaumeister Bruno Bieler, der dem Ort auch als Pionier des Skisprungs verbunden war. Bei meinen späteren Studien über die Denkmalkultur in Deutschland war mir in einer Publikation aus den späten Dreißigerjahren ein Foto dieses kleinen, überaus gelungen der Landschaft eingepassten Monuments aufgefallen, an dem ich als Schüler bei Erkundungsgängen auf dem Heimweg öfter vorbeigekommen war. Der Platz bietet einen großartigen Blick über das ganze Tal und auf die monumentale Bergkette des Wilden und Zahmen Kaisers im Westen.

Die Kriegerkapelle

Im Inneren des Kirchleins sind an den Wänden Tafeln mit den Namen und Todesdaten und -orten der Gefallenen und der zahlreichen, noch nach Kriegsende in russischer Gefangenschaft und im Lazarett gestorbenen Soldaten angebracht. In der speziellen Anbringung der Tafeln nach Himmelsrichtungen und in den Überschriften „gegen Westen“, „gegen Osten“ usw. hat der Nationalismus dieser Jahrzehnte seine Spuren hinterlassen. Jetzt, 2019, las ich die Tafeln erstmals Zeile um Zeile durch und begriff das schreckliche Schicksal, das manche Familie heimgesucht hatte. Um nur zwei Beispiele von damals prominenten Sportlern zu nennen: Das Ehepaar Zuck hatte zwei Söhne. Stefan war ein herausragender Bergsteiger und hatte unter anderem 1938 an der – erfolglosen – Expedition zum Nanga Parbat teilgenommen. Er stürzte als Pilot 1941 über Warschau ab. Sein Bruder Pankraz diente als Bildberichterstatter bei den Gebirgsjägern und fiel 1943 im Kaukasus. Franz Haslberger war Fotograf und Skispringer, war 1936 und 1938 deutscher Meister geworden, hatte 1936 an der Olympiade teilgenommen und fiel bereits im September 1939 bei Lemberg.

Hinter dem kleinen Mooshäusl-Anwesen standen nahe dem Weg zum Dorf zwei aus der Umgebung etwas herausstechende Gebäude gleichen Baustils, die „Fliegerhäuser“. Sie waren 1937 als Erholungsheim für Piloten gebaut worden, jetzt wohnten dort Grenzpolizisten mit ihren Familien sowie einige Flüchtlinge. Überhaupt die Flüchtlinge! Es gab eine Menge von ihnen im Dorf. In späteren Jahren war von einstigen Flüchtlingen oft die Standarderzählung zu hören und zu lesen, wie sehr sie von den Einheimischen geschnitten und ausgegrenzt worden seien. Dem war sicher so, aber als Sechs-, Zehn- oder Vierzehnjähriger merkte ich davon nicht viel. Sicher hatte ich kein besonderes Gespür dafür, doch gab es auch wenig Anlass, so etwas zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass es auf der Seite der einheimischen Kinder nennenswerte Animositäten gab. Die Spannungen brachen auf der Ebene der Erwachsenen auf, und ganz unberührt blieben die Kinder davon natürlich nicht. Zweifellos nimmt sich die Sache aus der Sicht der Flüchtlinge ganz anders aus als aus der der Einheimischen. Im Falle meiner Familie mag hinzukommen, dass sie auch nicht eigentlich zu den Einheimischen zählte.

Im Hof selbst, dessen Wohnhaus mit je einer mindestens fünfköpfigen Familie links und rechts des Flurs gut belegt war, waren keine Flüchtlinge einquartiert worden, wohl aber im angrenzenden Zuhaus. Die sechs sehr kleinen Zimmer teilten sich zunächst drei, später zwei Parteien. Am besten hatte es eine ausgebombte Münchner Metzgerstochter und Kunstmalerin getroffen, eine Frau namens Schlagenhauffer, mit einem großen Raum und herrlichem Blick auf das Kaisergebirge. Die Künstlerin hat es freilich in den zehn oder zwölf Jahren ihres Hausens dort nie geschafft, ein Bild zu malen. Einmal die Woche erschien sie bei uns zum Mittagstisch und vertrat in der Unterhaltung die grob-handfeste Weltsicht und den derben Witz des Münchner Kleinbürgertums. Zeitweise lebte sie vom damals noch lohnenden Schmuggel über die nur 200 Meter entfernte österreichische Grenze; beim Bichler-Ball, dem Faschingsfest der Ortsteile Oberbichl und Birnbach im Gasthof Steiner, verhöhnte sie die am Ball teilnehmenden Grenzer aus den Fliegerhäusern, indem sie sich als Schmugglerin verkleidete. An dem Rucksack, den sie trug, baumelten kleine Schachteln mit Aufschriften wie „Zigaretten“, „Zigarren“ oder „Rum“.

Das Zuhaus, die Bleibe der Flüchtlinge

Die Zimmer neben ihr bewohnte zeitweise das kinderlose Ehepaar Gramolowski, das von der Behindertenrente des Mannes lebte. Die Kunstmalerin Schlagenhauffer, deren Balkontür unmittelbar neben der der Gramolowskis lag, erzählte gern, wie eines Tages, als der Mann sich mit seinem Krückstock auf den Weg ins Dorf machte, seine Frau ihm nachrief: „Alois, vergiss das Hinken nicht.“ Im Erdgeschoss hauste eine sudetendeutsche Familie mit Kindern im Alter meiner Schwester und mir, zeitweise meine besten Spielgefährten. Der Sohn Gerd bewies viel Unternehmungsgeist und beherrschte die nicht ganz ungefährliche Kunst, mit kleinen und sehr harten Schneebällen präzise ins Ziel zu treffen. Dass er zu seinem zwölften oder dreizehnten Geburtstag ein ziemlich leistungsfähiges Luftgewehr geschenkt bekam, gefiel meinen Eltern nicht. Im ersten Jahr ihres Aufenthalts im Zuhaus hatte meine Mutter in einer ihrer menschenfreundlichen Regungen die Familie zum Weihnachtsabend im Hof eingeladen, was sich als wenig glückliche Idee herausstellte. Der festliche Glanz der großbürgerlichen Weihnachtsdekoration in einem intakten und geräumigen Ambiente weckte offenbar verständliche Ressentiments gegenüber den vom Fluchtschicksal verschont Gebliebenen. Diese Flüchtlinge waren zudem eingefleischte Nazis. Nachdem sich mit einiger Verspätung herumgesprochen hatte, dass der Großvater nicht wiederkommen würde, drohte der Mann meiner Mutter gelegentlich an, es würden jetzt andere Seiten aufgezogen, man werde schon sehen, wer hier das Sagen habe. Klugerweise wurden die Kinder aus solchen Auseinandersetzungen weitgehend herausgehalten.

Viele Jahre später erinnerte mich mein Freund Gerd an einen Vorfall, der mir selbst immer wieder einmal durch den Kopf gegangen war. Zum Hof gehörte ein kleiner Wald, in dem die Flüchtlingsfamilie regelmäßig ihr Holz für den Winter sammelte. Gerd zog dann mühsam mehr oder weniger große Bündel toten Holzes hinter sich her und stapelte es zum Trocknen unter dem Vordach des Zuhauses. Eines Tages, wir mögen 12 und 14 Jahre alt gewesen sein, fällten Holzarbeiter in diesem Wald mehrere Bäume und Gerd zog einige Nachmittage lang die größeren abgeschlagenen Äste zum Haus. In mir regte sich der Besitzerinstinkt und ich erklärte ihm, er solle die größeren Äste liegenlassen, wir würden sie selbst noch brauchen. Natürlich holten wir sie nicht, wir brauchten das grüne Holz auch nicht und die Äste moderten im Lauf der Jahre vor sich hin. Gerds Vater brachte sich und seine Familie seit Beginn der Fünfzigerjahre im Aufschwung des Fremdenverkehrs durch einen Liegestuhlverleih beim nächstgelegenen Gasthof durch. Danach suchte und fand er eine Stelle als Sparkassenangestellter und zog mit seiner Familie nach Nürnberg. Nach seinem Tod ließ sich seine Witwe aber wieder in Reit im Winkl nieder und auch die Kinder kamen häufig in ihre zweite, aber vertraut gewordene und insofern eigentliche Heimat zurück. An der Jahreswende 1957/58 verbrachte Gerd von Nürnberg aus eine Woche auf dem Baierhof und bedankte sich im Gästebuch für diese schönen Tage im „gelobten Land“. Vor der Räumung des Hofs nach dem Verkauf 1978 erschien er plötzlich wie aus dem Nichts, fotografierte alle Räume noch einmal durch und half beim Aufschichten all der unbrauchbaren Möbel- und Gerätereste, die dann bei einem melancholischen Umtrunk in einem großen Feuer aufgingen.

Ich hatte nie den Eindruck, dass die Flüchtlingskinder im Dorf explizit benachteiligt worden wären. Bei den Buben gaben sie vielfach den Ton an, zumindest auf dem Fußballplatz. In der Oberschule in Marquartstein stellten die vier Söhne eines bald zum Technischen Direktor des Körting-Werks in Grassau avancierten Ingenieurs regelmäßig den Klassenprimus. In der Geschäftswelt von Reit im Winkl machte ein Kaufmann Furore, der bald die Geschäftsführung des neu gegründeten Konsumvereins übernahm und den Laden zum führenden Lebensmittelgeschäft am Ort machte, so dass nach kurzem Zögern auch die „Besseren“ am Ort dort einkauften. In einer kleinen, von einem Flüchtlingsehepaar gegründeten Fabrik verdiente ich als Hilfsanstreicher Ende der Fünfzigerjahre mein erstes eigenes Geld. Der Inhaber avancierte alsbald zum Vorsitzenden der Alpenvereinssektion Reit im Winkl/Kössen (der Verein funktionierte auch nach 1945 noch grenzüberschreitend). Eine Sonderstellung am Ort genoss meine Klavierlehrerin, von der meine Mutter, gestützt auf untrügliche Indizien, hartnäckig behauptete, sie sei die Tochter des polnischen Komponisten und Starpianisten sowie ersten Ministerpräsidenten der neugegründeten Republik Polen, Ignacy Jan Paderewski. Der preziöse Stil der Dame, ihr Auftreten, die vornehm-teure Ausstattung ihres schon Mitte der Fünfzigerjahre neu gebauten eigenen Hauses und ihr immer wiederkehrender Hinweis, sie sei Schülerin einer Liszt-Schülerin, ließen diese Vermutung zusätzlich plausibel erscheinen. Mir selbst war die künstlerhafte und etwas hysterische Emphase, mit der sie mich nach gelungenem Spiel an ihren Busen drückte, ebenso zuwider wie die brutalen Schläge mit einem schweren Bleistift auf meine Finger, wenn ich die richtigen Noten nicht fand. Ihr Mann, offensichtlich sehr einfacher Herkunft und im Dorf als knickeriger Gloifl (unhöflicher Grobian) verschrien, gründete bald nach der Ankunft des Paars in Reit ein Kleinunternehmen zur Herstellung von Kunstblumen, das auf einer Schautafel der Industrie- und Handelskammer Oberbayern Mitte der Fünfzigerjahre als einziger Betrieb in Reit mit mehr als fünf Beschäftigten ausgewiesen wurde.

Mitte der Sechzigerjahre hatte sich die Frage nach Integration oder Ausgrenzung der Flüchtlinge erledigt. Sie verstärkten den evangelischen Bevölkerungsanteil im Ort, ohne dass dies irgendwie ins Gewicht fiel, die meisten hatten rasch Fuß gefasst und trugen dauerhaft zur Belebung des Wirtschaftslebens in Reit bei. Einige hatten irgendwo in Deutschland wieder Anschluss an ihren Beruf und zum Teil auch an ihr soziales Milieu gefunden, viele zählten zu den erfolgreichen Aufsteigern am Ort, und die Konjunktur des Fremdenverkehrs mit den vielen Touristen und allmählich auch dauerhaft sich niederlassenden Pensionisten ermöglichte Wohlstand auch für diejenigen, die bei Kriegsende ohne jede Habe angekommen waren. Natürlich kam es auch vor, dass einer auf der Strecke blieb. Beim einzigen Installationsgeschäft am Ort arbeitete ein Mann, der für die schwierigen Aufgaben zuständig war, ein ausgezeichnetes Hochdeutsch sprach und auffallend gute Manieren hatte, bei dem man aber, wenn man nahe bei ihm stand, immer einen leichten Alkoholgeruch wahrnahm. Die Mutter, die ihn seiner Tüchtigkeit und Sprache wegen schätzte, behauptete steif und fest, er müsse in seinem früheren Leben Ingenieur gewesen sein und verharre wohl aus irgendwelchen, aber plausiblen Gründen in seiner untergeordneten Stellung. Während meiner Ferienarbeit beim Forst lernte ich einen freundlichen, aber einzelgängerischen Oberschlesier kennen, der als Hilfsarbeiter beim Forst hängengeblieben war und sich ein paar Jahre später in seiner Einsamkeit das Leben nahm.

Für jemanden, der ein halbes Jahr vor dem Ende des Krieges geboren wurde, lag der Krieg jenseits der eigenen Erfahrungsschwelle und stellte insofern nur eine abstrakte Größe dar. Trotzdem war er in der Kindheit sehr gegenwärtig. Überhaupt hat man wohl heute kaum mehr eine Vorstellung, wie allgegenwärtig er zumindest im ersten Nachkriegsjahrzehnt in der täglichen Anschauung in seinen Folgen für den Alltag und in der Erinnerung war. Für die Kinder am wichtigsten war zunächst die Existenz von Mitschülern, die anders sprachen als die Kinder von den Nachbarhöfen und man selbst – und deren Herkunft erst erklärt werden musste. Dazu kam bei uns speziell der Umgang mit den Flüchtlingen, die im Zuhaus wohnten. „Sudetenland“ und „Jägerndorf“ waren daher schon früh geläufige Synonyme für „Flucht“, „im Osten“, „schweres Schicksal“ und manchmal auch so etwas wie „aufpassen, was man sagt“. Außerdem war die Redewendung „im Krieg“ oder „nach dem Krieg“ oder „gleich nach dem Krieg“ gang und gäbe. Meist diente sie dazu, gelegentliche Widerstände gegen nicht schmeckendes Essen zu brechen. „Im Krieg haben wir Wassersuppe gegessen …“ – oder sonst irgendein Gericht, dessen Dürftigkeit, um nicht zu sagen Scheußlichkeit, dann ausführlich beschrieben wurde.

Bald schon tauchte bei den Kindern die Frage auf, warum wir hier in Reit im Winkl hausten, der Vater aber in München arbeitete und während der Woche auch wohnte. Seit wir in die Volksschule gingen, nahm uns die Mutter gelegentlich bei ihren Einkaufsfahrten zum Schlussverkauf in München mit. Außerdem musste ich früh schon zu einem HNO-Spezialisten in der Ludwigstraße und bald darauf zur Mandeloperation ins Krankenhaus Josephinum in der nahegelegenen Schönfeldstraße. Während meiner Aufenthalte im Zimmer und auf den Fluren des Krankenhauses entstand mehrfach Aufregung bei Patienten und Personal. Wer konnte, drängte sich zum Fenster, um in den Hof hinunterzuschauen. Dort saß ein ungeheuer dicker Mann auf einer Bank oder wanderte mühsam ein paar Schritte herum: „der Auerbach, der Auerbach“ hieß es dann. Als dann einmal der Vater am Krankenbett stand, während wieder das aufgeregte Geflüster die Runde machte, fragte ich ihn: „Wer ist denn der Auerbach?“ Der Vater zögerte zunächst etwas, entschloss sich dann aber zu einer kurzen und klaren Antwort, die sinngemäß lautete: Das ist ein jüdischer Politiker, der hat angeblich Wiedergutmachungsgelder verschwinden lassen. Es folgte eine Erläuterung, mit der ich wenig anfangen konnte. Aber Szene und Satz sind mir in Erinnerung geblieben: dass es an den Juden etwas wiedergutzumachen gebe, dass eine Wiedergutmachung mit Geld für ein mir noch ganz undeutliches, fürchterliches Unrecht eine fragwürdige Sache sei und dass es offenbar Leute gab, die ohnehin schon schwer geschädigte Mitmenschen, deren Sache sie vertreten sollten, selbst noch einmal betrogen. Dem Vater war bei der Sache nicht recht wohl. Zwar schaute auch er dann zum Fenster hinaus, aber bei seiner Antwort senkte er die Stimme und wollte sichtlich nicht, dass andere Leute ihn hörten – was mich irritierte. Festgesetzt hat sich bei mir auch der Eindruck, Genaues wisse man noch nicht, es sei ein Prozess im Gange, „man sage, dass …“. Heute wundere ich mich, welchen Eindruck diese Geschichte in meiner Erinnerung hinterlassen hat. Aber es waren mit den Stichwörtern Juden, Wiedergutmachung, Unrecht, Betrug wohl in meinem Bewusstsein bereits vorhandene Begriffe gefallen, die auf, wenn auch äußerst vage Vorstellungen über irgendwelche, nicht lange zurückliegende, aber fürchterliche Ereignisse zutrafen. Und so viel war auch klar: Das Wort Jude umschloss einen geheimnisvollen, auf rätselhafte Art besonderen Personenkreis, der Schreckliches erlitten hatte, obwohl viele dieser Juden offenbar bedeutende Menschen gewesen waren, die – wiederum auf rätselhafte Weise – anders waren als wir selbst.

Tief beeindruckte mich kleinen Buben vom Land der Anblick Münchens als Stadt überhaupt, aber auch ihre hochgradige Zerstörung. Zwar lernte ich die Stadt in diesem Zustand kennen und fand bald nichts Besonderes mehr daran, aber der Trümmerhaufen des zerstörten Eckhauses neben der Friedrichstraße 17 warf ebenso viele Fragen auf wie das prachtvolle große Jugendstilhaus schräg gegenüber, das völlig unzerstört geblieben war. Der Postbus von München nach Reit im Winkl musste in der Nähe von Holzkirchen, das mir ein Begriff war, weil der Vater dort zeitweise arbeitete, die Autobahn verlassen und auf einer engen Behelfsstraße tief ins Mangfalltal hinunter und auf der anderen Seite wieder hinauffahren. Dabei konnte man ab und zu einen Blick auf die Stümpfe der zwei gewaltig hohen Pfeiler der Mangfallbrücke werfen, die durch Bomben zerstört worden war. Außerdem musste im großen Bogen das Gelände des amerikanischen Militärflughafens Neubiberg umfahren werden – was entsprechende Erklärungen verlangte.

Die Fahrschülerexistenz seit meinem neunten Lebensjahr brachte mich auf dem 15 Kilometer langen Weg zur Oberrealschule in Marquartstein mit Literatur in Berührung, die ich aus der Sicht der Eltern eigentlich nicht hätte in die Hand nehmen dürfen: Comic-Hefte, u.a. Micky-Maus und Tarzan, Illustrierte wie Die Bunte, Revue und Stern, und schließlich Hefte aus dem rechtslastigen Moewig-Verlag über deutsche Heldentaten und das Soldatenleben im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Natürlich wusste ich als Zwölfjähriger bereits, dass die Deutschen zwei fürchterliche Kriege angezettelt und im Zweiten Weltkrieg schreckliche Verbrechen begangen hatten; dass Adolf Hitler ein gewissenloser Volksverführer gewesen war, umgeben von einer ebenso gewissenlosen Clique von Helfern; dass die Deutschen den Ersten Weltkrieg plausiblerweise gegen eine erdrückende Übermacht verloren hatten; und dass die Niederlage im Zweiten Weltkrieg nicht nur militärisch, sondern auch politisch und moralisch notwendig gewesen war. Aber das änderte nichts an dem urwüchsigen kindlichen Nationalstolz, den ich von irgendwoher eingesogen hatte – vermutlich ganz selbstverständlich durch die häusliche Atmosphäre – die keineswegs einem forcierten Nationalismus entsprechen musste. Schließlich wuchs man auf in der Anschauung einer elementar bejahten, anregenden und für gut und schön befundenen heimatlichen Umgebung und wurde anhand ihrer Artefakte mit der Welt vertraut gemacht. Bewusster mögen die Volksschullehrer, die großenteils überzeugte Nazis gewesen waren, auf ein nationales Weltbild hingewirkt zu haben. So befand ich mich bei solchen kindlichen Lektüren von früh an im Zwiespalt. Am Anfang stand, für mein frühestes historisches Bewusstsein, die Niederlage – oder genauer: die doppelte Niederlage von 1918 und 1945. Die zweite war berechtigt und notwendig – militärisch, politisch und moralisch. Das hatte ich den gelegentlichen Äußerungen vor allem des Vaters über diese Dinge bereits entnommen. Aber andererseits: Dass der Erste Weltkrieg durch einen dubiosen Mord am österreichischen Thronfolger ausgelöst worden war und dass die Westmächte nach ihrem Sieg einen übertrieben demütigenden Friedensschluss erzwungen und auch danach vielfach eine törichte Politik betrieben hatten, das saß schon ebenso fest in meinem Hirn. Niemals, so wusste ich, hätte Adolf Hitler Polen, Frankreich, England und gar Russland angreifen dürfen – das war ja, wie jeder sofort sehen musste, schon militärisch der reine Wahnsinn. Aber der dreizehn- oder vierzehnjährige Junge begeisterte sich trotzdem für die deutschen Waffentaten. Der Angriff auf Frankreich war ein unheilvolles Verbrechen – aber doch eine militärische Leistung, ebenso natürlich wie der Vormarsch deutscher Truppen bis vor Moskau, St. Petersburg und in den Kaukasus. Ziemlich fassungslos saß ich vor den Karten des Historischen Weltatlas’ und studierte die wechselnden Frontlinien zwischen 1941 und 1945, später dann die, wie mir schien, noch unwahrscheinlicheren im Osten am Ende des Ersten Weltkriegs. Ich staunte über die Besetzung Norwegens und die deutsch-finnische Russlandfront in Karelien, über den Besitz der Krim und die Besteigung des Elbrus, über die Besetzung der gesamten Balkanhalbinsel, die Eroberung Kretas durch deutsche Fallschirmjäger und den Vormarsch Rommels durch die nordafrikanische Wüste von Tobruk bis kurz vor den Suezkanal. Dass es Deutschland nach dem Kriegseintritt Amerikas sozusagen mit der ganzen Welt aufgenommen und ganz Europa erobert hatte – das ließ mein Herz trotz des Wissens um den Irrsinn des Unternehmens höherschlagen.