Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Dabbelju

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Den kölschen Jeck glaubt jeder zu kennen, vor allem der Kölner, denn er ist ja selber jeck. Aber wie ist er das geworden ? Das ist eine lange Geschichte, die seit dem Mittelalter eng mit den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen Kölns verbunden ist. Am Anfang stand der Jeck, eine alte 'liederliche' Maske, die keine Autoritäten kannte und über sich selbst wie über ihren Doppelgänger, den 'eitlen Jeck', lachte. Ihn machten die Kölner nicht nur zum Mittelpunkt ihres Karnevals und Feierns, sondern auch zum Maßstab ihres Denkens und Fühlens. 1341 legten sie im städtischen Eidbuch fest, dass der Rat 'zu vastabende' den Gesellschaften (Gaffeln, Zünften, Bruderschaften) kein Geld mehr aus der Stadtkasse geben sollte. Es war eine Entmachtung des Rates in Sachen Karneval. Während in fast allen anderen bedeutenden Städten der damaligen Zeit der Karneval zum Machtbereich des Rats gehörte und zunehmend 'höfisch' wurde, blieb er in Köln ab jetzt, wie de Noël 400 Jahre später formulierte, 'fast einzig' der 'Obhut' des Volkes überlassen. Er wurde zum Refugium der Freiheit für die Bürger. Das vorliegend Buch beleuchtet die wichtigsten Etappen des kölschen Jeck. Seine Verbreitung in der Feierlust des Spätmittelalters – seine Verdichtung zur Überlebensstrategie des Kölner Humors in den Jahrhunderten des Niedergangs (17.-19. Jh.) – seine Entdeckung als kölscher 'Nationalcharakter' in der Franzosenzeit durch die 'Olympier', die den Jeck in ihre Pflege nahmen – die Kämpfe zwischen dem alten und dem neuen Karneval und ihre Versöhnung im Volkskarneval des Veedelskarnevals nach der 1848er Revolution. Der kölsche Jeck gehört zum ältesten Kulturerbe der Stadt und ist als solches bedroht. Die schlimmsten Krisen erlebte er im 20.Jahrhundert: im Kaiserreich, in der NS-Diktatur, in den Wirtschaftswunderjahren. Aber er fand auch immer seine Retter. Von ihnen ist hier ausführlich die Rede, denn sie sind es, die die Vitalität dieser Jeckengeschichte bis heute ausmachen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 488

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Renate Matthaei

Der kölsche Jeck

Zur Karnevals- und Lachkultur in Köln

Mit einem Vorwort von Hartmut Priess

Dabbelju Verlag

Die Autorin

Renate Matthaei, geboren in Köln, studierte Germanistik, Geschichte und Philosophie. Sie promovierte über »Das Mythische bei Clemens Brentano«, seitdem beschäftigt sie sich mit ethnologischen und mythengeschichtlichen Fragen. Renate Matthaei arbeitete lange Jahre als Lektorin im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch.

Ihre Veröffentlichungen: »Pirandello«, 1967. »Grenzverschiebung. Neue Tendenzen in der Literatur der 60er Jahre«, 1970. »Trivialmythen« (Hg.), 1970. »Die subversive Madonna. Ein Schlüssel zum Werk Heinrich Bölls« (Hsg.), 1975. »Matronen, heilige Jungfrauen und wilde Weiber. Zur Geschichte der Kölner Weiberfastnacht«, 2001.

Das Buch

Den kölschen Jeck glaubt jeder zu kennen, vor allem der Kölner, denn er ist ja selber jeck. Aber wie ist er das geworden? Das ist eine lange Geschichte, die seit dem Mittelalter eng mit den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen Kölns verbunden ist.

Am Anfang stand der Jeck, eine alte »liederliche« Maske, die keine Autoritäten kannte und über sich selbst wie über ihren Doppelgänger, den »eitlen Jeck«, lachte. Ihn machten die Kölner nicht nur zum Mittelpunkt ihres Karnevals und Feierns, sondern auch zum Maßstab ihres Denkens und Fühlens. 1341 legten sie im städtischen Eidbuch fest, dass der Rat »zu vastabende« den Gesellschaften (Gaffeln, Zünften, Bruderschaften) kein Geld mehr aus der Stadtkasse geben sollte. Es war eine Entmachtung des Rates in Sachen Karneval. Während in fast allen anderen bedeutenden Städten der damaligen Zeit der Karneval zum Machtbereich des Rats gehörte und zunehmend »höfisch« wurde, blieb er in Köln ab jetzt, wie de Noël 400 Jahre später formulierte, »fast einzig« der »Obhut« des Volkes überlassen. Er wurde zum Refugium der Freiheit für die Bürger.

Das vorliegende Buch beleuchtet die wichtigsten Etappen des kölschen Jeck. Seine Verbreitung in der Feierlust des Spätmittelalters – seine Verdichtung zur Überlebensstrategie des Kölner Humors in den Jahrhunderten des Niedergangs (17.–19. Jh.) – seine Entdeckung als kölscher »Nationalcharakter« in der Franzosenzeit durch die »Olympier«, die den Jeck in ihre Pflege nahmen – die Kämpfe zwischen dem alten und dem neuen Karneval und ihre Versöhnung im Volkskarneval des Veedelskarnevals nach der 1848er Revolution.

Der kölsche Jeck gehört zum ältesten Kulturerbe der Stadt und ist als solches bedroht. Die schlimmsten Krisen erlebte er im 20. Jahrhundert: im Kaiserreich, in der NS-Diktatur, in den Wirtschaftswunderjahren. Aber er fand auch immer seine Retter. Von ihnen ist hier ausführlich die Rede, denn sie sind es, die die Vitalität dieser Jeckengeschichte bis heute ausmachen.

www.dabbelju.de

1. Auflage 2009

© 2009 Dabbelju Verlag, Köln

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden.

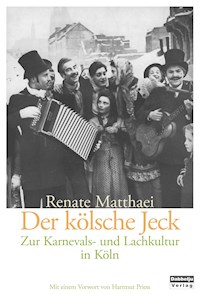

Umschlaggestaltung: Rudi Linn, Köln

Umschlagmotiv: © Foto: Walter Dick

Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019

ISBN 978-3-939666-45-5

Inhalt

Cover

Titel

Die Autorin

Das Buch

Impressum

Vorwort

Jecksein in Köln

1. Die »Olympische Gesellschaft«. Training im Jecksein. 1804–1813

2. Der organisierte Karneval 1823. Eine Bürgerinitiative der »Bessren«

3. Der »Ölfleck« Kölner Karneval

4. Alte Kölner Masken

5. Die frühen Harlekine von Paris

6. Kölner Humor: Karnevaleske des Alltags

7. 1341: Karneval ohne Hierarchie

8. Die Jahrhunderte des Niedergangs. Die Kölner werden mehr Kölner. Ende des 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts

9. Die Stadt lacht über sich selbst. Kölner Fastnachtsspiele und das kölnische »National« Lied. 1804–1830

10. Kampf zwischen dem alten und dem neuen Karneval. 1823–1830

11. Der kölsche Jeck wird mobil. Demokratische Vereine, Dombau, Bürgerwehr und das Experiment des »Volkskarnevals«. 1830–1849

12. »Mer stonn op uns eige Föss«: Der Veedelskarneval. 1850–1900

13. »Nä, wo eß dann der Humor? Dä ging üch jo juss zum Troor.« Ende des 19. Jahrhunderts bis 1933

14. Widerstand und »völkischer Gleichmarsch« im NS-Karneval. 1934–1939

15. »Allen wohl und keinem weh«. Büttenrede 1946 bis heute

16. »Karneval instandbesetzt«. Die Rückkehr des Jeck in der Stunksitzung. 1984 bis heute

17. Köln als Mythos und Parodie. Das kölsche Karnevalslied. Ende des 19. Jahrhunderts bis 1914

18. Veedel, Klaaf und Polkaköppcher: Willi Ostermann erneuert das Milieulied. 1907–1936

19. Zwischen den Kriegen. Das Karnevalslied der Revuen. 1919–1933

20. »Im Dunkeln schunkeln«. Das Karnevalslied als NS-Propaganda und verschlüsselte Botschaft. 1934–1940

21. »Ming herrlich Kölle, wie sühs do us?« Trauer, Appell und Humor im Karnevalslied der Nachkriegsjahre. 1946–1949

22. »Friede-Freude« – Karneval. Das Karnevalslied im Wirtschaftswunder. 1946–1949

23. Die Bläck Fööss: Das Kölschlied-Revival. 1970 bis heute

Anmerkungen

Iwich Kamelle un iwich d’r Zooch

Drei lange Daach de Trumm vür dem Buch

Un meddendren immer dä kölsche Jeck

Dä manchmol si Leid vör sich selver versteck

Aus: »Kölle mi Kölle« Text: H. R. Knipp, 1996

Vorwort

Die Republik staunt über Köln und sein Publikum, das, egal um was es geht, gut gelaunt jedes Großereignis mit seinen Liedern begleitet und damit zu einem Event der eigenen Art macht. Trainer hadern damit, dass Niederlagen nicht mit Pfiffen, sondern mit fröhlichen Gesängen kommentiert werden, das ganze natürlich in »Rut un Wieß«.

Der »Kölsche Jeck« erklärt, wie es in Jahrzehnten und Jahrhunderten dazu kommen konnte, dass sich in Köln eine Liedkultur entwickelt hat, die in Deutschland ohne Beispiel ist.

Der Karneval sorgt dafür, dass jedes Jahr etwa 250 Lieder dazu kommen. Über deren Qualität mag man streiten, aber jedes Jahr bleibt, so Hans Knipp einmal vor vielen Jahren, ein »Fisch im Netz«. Und schon hat die fröhliche Meute auf der Südtribüne oder in der Arena, wo sich die »Haie« mit wechselndem Erfolg um Punkte und Gegner bemühen, etwas Neues zum singen.

Renate Matthaei hält sich allerdings weniger bei der Partykultur auf. Ihr geht es darum, kenntnisreich aufzuzeigen, dass sich mit den Kölner Liedern eine Art Parallelgeschichtsbuch unserer Stadt entwickelt. Es gibt Schulbücher, Chroniken, Geschichtsbücher. Aber Lieder sind in ihrer besonderen Art der Beobachtung vertonte Poesie und ein höchst subjektives Korrektiv zur offiziellen Geschichtsschreibung.

Manchmal sind sie, gerade wenn sie nur die individuelle Sichtweise eines Autors wiedergeben, besonders erfolgreich. Das Publikum hat ein gutes Auge und Ohr für Authentisches und ist sofort dabei, wenn es sich selbst in den Gedanken und Gefühlen des Texters wieder findet.

Es geht in diesem Buch nicht darum, Erfolge der Vergangenheit zu feiern. Es handelt sich eher um eine Ehrenerklärung für unsere Liederkultur, die viel genauer, als es uns heute erscheinen mag, das Leben in Köln begleitet hat: Das Leben in seinen großen und bedeutenden Ereignissen, in seinen kleinen lustigen oder traurigen Begebenheiten, in großen und bekannten Liedern, oder Liedern die heute kaum noch jemand kennt oder jemals gekannt hat. Aber alle sind sie da. Dem Buch wünsche ich viele interessierte Leserinnen und Leser.

Hartmut Priess (Bläck Fööss)

Mir weden immer größer, mir weden immer mih,

mer expandiere ständig noh ungen un en de Hüh,

Un wemmer dann em Himmel sin, mer hüre niemols op

Do baue mer dann en U-Bahn, en Seilbahn, en Jeisterbahn

En Startbahn, Landebahn, Zahnradbahn, Autobahn …

D’R HIMMEL KRIJE MER OCH KAPOTT

Aus »Firma Huddel & Brassel« Text: Bläck Fööss/H. R. Knipp, 2006

Jecksein in Köln

Der »kölsche Jeck« – was ist das: eine Karnevalsmaske, ein stadtkölnisches Denk- und Verhaltensmuster, Synonym für den Kölner schlechthin? Der Jeck ist eine der ältesten mittelalterlichen Masken, die früher weit verbreitet war, in Köln aber bis heute zu Hause ist und hier nicht nur den Karneval beeinflusst, sondern auch die Alltagsmentalität des Kölners. Jecksein als Lebensstil, in allen Lagen das Oberste von unten, das Unterste von oben sehen, gehört zur Eigenart des Kölschen. Es muss in Jahrhunderten eingeübt worden sein, denn es hat sich allen Ständen und Klassen mitgeteilt. Dabei ist es die verschiedensten Legierungen mit den gesellschaftlichen und politischen Strukturen eingegangen als ein Stück Feierkultur, in der die Kölner das probieren konnten, was ihnen in ihrem Gemeinwesen am wichtigsten war: die Freiheit und Gleichheit aller Bürger. An der politischen und sozialen Wirklichkeit ist dieser Traum immer wieder gescheitert, als Selbstverständnis in einer steten Relativierung der Verhältnisse, des Neckens und Lachens aber geblieben.

»Jecke sin och Lück« und »Riche Lück sin och nur ärm Lück met Jeld« – das sind die beiden Pole des Jeckenkonzepts: der unterste wird durch Aufwertung, der oberste durch Abwertung zum Menschen. Gemeinsam ist beiden das Menschsein, ein gebrechlicher Entwurf, den der Kölner durchschaut. Von dem er weiß, dass er durch Rollen oder Kostümierungen kaschiert werden kann. Wer den kölschen Durchblick hat, wird den Bruch in jeder Pose oder Selbststilisierung entdecken. Er wird gelassen bleiben, auch wenn es nicht zum Besten steht. Diese Kunst beherrscht natürlich nicht jeder Kölner in jeder Situation. Auch Kölner sind nur »Lück«, nämlich Menschen. Aber jeder Kölner kennt die Philosophie der Stadt, die Heinrich Lützeler »Philosophie des Humors« genannt hat. Sie umgibt ihn wie ein entspannendes Medium, wie ein Stück Karneval für jeden Tag. In keiner anderen Stadt ist die Karnevalskultur zugleich so sehr historisch gewachsene Lachkultur wie in Köln. Beide Entwicklungsstränge sind eng verknüpft mit der besonderen Geschichte der Stadt. Ihren Verflechtungen mit den sozialen, politischen und wirtschaftlichen Traditionen und Veränderungen im Lauf der Jahrhunderte soll hier nachgegangen werden.

1.

Die »Olympische Gesellschaft«. Training im Jecksein.

1804–1813

Die Geschichte der kölschen Jeckenmaske ist unspektakulär und wenig dokumentiert. Sie bleibt lange Zeit unsichtbar, in gleichsam unterirdischer Bewegung, wie immer, wenn ein Stück gelebtes Leben für Menschen aller Stände selbstverständlich war. Natürlich gab es in Köln wie in anderen Städten über Jahrhunderte Verbote der »Mummerey«. Aber sie meinten keine spezielle Maskierung, sondern galten als allgemeines Vermummungsverbot, um vor allem in unruhigen Zeiten Aufruhr und Kriminalität zu verhindern. Ein einzelner Maskentyp wird dabei nur selten erwähnt. Als Maske lässt sich der Jeck aber ohnehin nicht typisieren wie die »Narrenkleider« der südwestdeutschen Fasnet. Ein Kölner »Narrenkleiderrat«, wie z. B. in Rottweil, der jährlich die Kostümierungen nach strengen Kriterien des »Originalen Narrenkleides« auswählt und prämiert, wäre in Köln undenkbar. Nicht nur, weil es für den Jeck keine Bildüberlieferung gibt, sondern vor allem, weil er seinem Wesen nach mehr ist als eine bestimmte Maske. Der Jeck ist immer schon Interpretation, jede Maske kann »Jeck« werden. Sie muss nur verrutscht sein, ihr Lachen über sich selbst zu erkennen geben. Mehr noch: um den Jeck zu geben, ist keine Kostümierung nötig. In der Sprache, im Bild, in der Wortwahl und -betonung wie in der Gestik, Haltung und Mimik kann der Jeck plötzlich entstehen, erkennbar gewöhnlich nur für den Eingeweihten. Der Jeck ist ein Gesellschaftswesen, er kennt seinen »Code« und erwartet, dass sein Gegenüber ihn auch kennt. In den gegenseitig akzeptierten Freiräumen werden die Konventionen plötzlich zum lockeren jecken Spiel. Deshalb braucht der Kölner im Karneval keine perfekte Verkleidung. Er ist dabei, wenn er dieses Spiel mitspielt.

Die Jeckenmaske wurde, wie gesagt, »gelebt«, selbstverständlich und unskandalös, im Karneval und – übertragen – im Alltag. Auffällig wurde sie erst, als Fremde in die Stadt kamen. Zuerst 1794 die Franzosen auf ihrem revolutionären Eroberungszug, dann ab 1815 die Preußen. Köln, bis dahin unabhängige Reichsstadt, wurde jäh in die Erschütterungen einer Zeitenwende geworfen, war ab 1801 französische Stadt, dann 1815, nach dem Sieg über die Franzosen, preußisch. Damals nahmen einige Kölner Bildungsbürger zum ersten Mal die Eigentümlichkeiten ihrer Stadt, allen voran das Jeckentum und den Karneval, deutlich wahr. Einige erkannten darin ein Stück originaler Stadtkultur, das es zu wahren und pflegen galt, andere eine Verrohung des »Pöbels«, die zivilisiert werden musste. So wurde der Kölner Karneval im Abstand einer Generation gleich zweimal neu erfunden, auf verschiedene Art.

Als erstes entstand 1804 die Olympische Gesellschaft, ein Freundeskreis, dem neben Ferdinand Franz Wallraf, Matthias De Noël, Nicolaus, Joseph und Marcus DuMont Akademiker und Künstler angehörten. Allen gemeinsam war ein Interesse an Literatur, Kunst, Wissenschaft, vor allem aber eine Leidenschaft für Kölner Dialekt und Humor, für das Kölsche überhaupt. Wallraf, später berühmt durch seine Sammlung Kölner Kirchenkunst, war Mittelpunkt des Kreises. Den Geist bestimmte jedoch ein anderer: der damals 22-jährige De Noël. Er machte die Olympier, wie sie sich nach ihrem Treffpunkt in einem kleinen Weinlokal auf einer Erhebung im Ursulaviertel nannten, zur ersten karnevalistischen Runde. Er entwarf die Statuten, zu denen auch die Mahnung gehörte, »sich aller Witzemacherei und absonderlich der Satire zu enthalten«. In der »Verkehrten Welt« des Karnevals war das Gegenteil gemeint. Jecksein wurde zum olympischen Training. De Noël bestimmte den jeweiligen Schriftwart zur »komischen Figur«, die den »ewigen Geist des Widerspruchs« spielte und »zur allgemeinen Heiterkeit nicht wenig beitrug«. Er selbst war ein wandelndes Lexikon kölscher Sprichwörter und ließ »bei jeder Gelegenheit seine Witz- und Schlagwörter fallen.«

Bei so viel Grielächerei wurde jeder auf seine Weise kreativ. Kölsche Lieder entstanden und kölsche Komödien als Fastnachtsspiele, die in privaten Zirkeln und auf dem Theater aufgeführt wurden. Auch das eine Idee von De Noël, für die er mit seinen »Lokalpossen« gleich die ersten Modelle lieferte. Gedacht waren sie aber nicht so sehr als künstlerisches Einzelprodukt, sondern als Gemeinschaftswerk. Alle halfen bei der Gestaltung und praktischen Umsetzung mit. Auch an die Außenwirkung wurde dabei gedacht. Die Fastnachtskomödien erschienen im Druck und konnten vor den Aufführungen erworben werden. An diesem Einfall dürfte Marcus DuMont, damals 20, beteiligt gewesen sein. 1805 erwarb er die »Kölnische Zeitung« und erkannte sehr schnell die neue Bedeutung der Presse- und Druckerzeugnisse in der Stadt. Durch die schriftliche Fixierung begründeten die Lokalpossen eine Tradition, die 20 Jahre lang den Wandel der Verhältnisse in Köln und die jeweiligen Stimmungslagen der Bürger mit Humor begleitete. Zum ersten Mal gaben die Kölner ihrem karnevalistischen Jeckentum eine überdauernde Form. Damals entstand der Grundstock an Motiven und Wendungen, die die kölschen Lied- und Büttentexte in der Zukunft prägen sollten. Viele Bürger wirkten dabei mit, meist anonym. Der Volkskarneval war um eine neue intelligente Dimension bereichert.

2.

Der organisierte Karneval 1823. Eine Bürgerinitiative der »Bessren«

Die 1823 von Heinrich von Wittgenstein und seinen Freunden gegründete erste Karnevalsgesellschaft war in vieler Hinsicht das Gegenstück zur Olympischen Gesellschaft. Zwar suchte auch sie einen neuen Ort der Geselligkeit und des Karnevals, aber ihr Programm hatte auch gesellschaftspolitische Ziele. Die neuen Karnevalisten wollten den Fastelovend rundum erneuern: in ihrer eigenen Gesellschaft, aber auch auf den Bällen und vor allem auf der Straße. »Die Halbheit oder vielmehr Nichtigkeit des Carnevals«, die »Ausgeburten an Trivialitäten« auf den Straßen hatten sie »verletzt«, wie Christian Samuel Schier, der »Hofpoet« des reformierten Karnevals, ein Jahr später formulierte. Deshalb hatten sie beschlossen, die »alte«, einst »hochgerühmte Feier« zu retten.

Dazu schufen sie, was es in Köln nie gegeben hatte, die Nachbildung eines höfischen Karnevals. Als »royaume« (Königreich) war er an Höfen und in burgundischen und französischen Städten vom 14.–16. Jahrhundert berühmt gewesen. Seine letzten Reste hatten auch an deutschen Höfen in glanzvollen Maskenfesten überlebt, bis sie nach der Französischen Revolution zum größten Teil mitsamt der alten Festordnung verschwunden waren. Es war ein kühner romantischer Rückgriff, mit dem die Reformer ihn jetzt wieder hervorholten und neu konstituierten. Ein Prachtzug gehörte dazu, der dem früheren Einzugszeremoniell eines Königs entnommen war: mit dem personifizierten »König« oder »Helden« Karneval, seinem Hofstaat (Kanzler, Oberhofmarschall, Minister usw.), mehrspännigen Prunkwagen und Leibgarden zu Fuß und zu Pferd. Das Narrenfest von Dijon, in der eine Gesellschaft von reichen und angesehenen Bürgern 200 Jahre lang (ca. 1450–1650) einen solchen Zug gesponsert und geleitet hatte, scheint dabei Pate gestanden zu haben. Die Parallelen sind jedenfalls auffallend. Wie in Dijon bildeten die Kölner in ihrem Festordnenden Komitee verschiedene Ausschüsse: für die Beschaffung und Verwaltung der Finanzen, für die Gestaltung der Züge, die literarischen und musikalischen Aufgaben, die Kontaktpflege nach außen usw. Der »Gesandte«, der in Dijon für die Einladung von Königen und Adel zuständig war, wird im Kölner Karneval zum »Minister für auswärtige Angelegenheiten«, der die Verbindung zu Königen, Prinzen, Adel und Prominenten knüpft.

Man muss die Entscheidung für einen solchen Karneval vor dem Hintergrund der tatsächlichen Verhältnisse in Köln sehen. Köln galt im ausgehenden 18. Jahrhundert nach Ansicht von Reisenden »wenigstens noch um ein Jahrhundert hinter dem ganzen übrigen Deutschland zurück«. Sprache, Verhalten, Kleidung und Lebensgewohnheiten der Kölner entsprachen so wenig dem zeitgenössischen Geschmack, dass sie »mitten in ihrem Vaterlande« wie eine »fremde Kolonie« erschienen. Das hatte sich auch Jahrzehnte später noch nicht wesentlich geändert. Die Armut war seit der Franzosenzeit noch gewachsen und blieb chronisch bis in die 1850er Jahre. Betroffen davon waren vor allem die Alteingesessenen. Die aber hielten an ihren Feiergewohnheiten mit den »Trivialitäten« und »ekelhaften Vermummungen« fest. Den protestantischen Preußen war der Karneval fremd. Noch 1827, als der Fastelovend schon fest in der Hand des Festkomitees war, fragte Friedrich Wilhelm III. irritiert beim Oberpräsidenten der Rheinlande nach, wer »die Erlaubnis zu diesen in Deutschland nicht üblichen Volkslustbarkeiten« gegeben habe. Dieser Druck von oben und unten hatte zur Idee eines anderen, sittlicheren und ästhetischeren Karnevals beigetragen. Man wollte das Kölner Volksfest »veredeln«, die »Ungebildeten zu sich hinaufziehen, statt sich zu denselben hinabzulassen.« Und gleichzeitig sollten die Vornehmen und Mächtigen mit einbezogen werden, zur »Rettung« des Festes, aber auch als Garantie für die neue Reputation der Stadt.

Das Karnevalsmodell von 1823 beeindruckt in seiner komplexen Planung und gebrauchsfesten Praxis immer noch. Wichtigster Ideenstifter war Wittgenstein. In ihm trafen historische und aktuelle Einflüsse auf ein ebenso organisatorisches wie diplomatisches Geschick. Entscheidend aber war seine Herkunft. Sein Vater war der letzte Kölner Bürgermeister aus vorfranzösischer Zeit, von den Franzosen zum »Maire« ernannt und von den Preußen 1815 als Franzosenfreund abgesetzt. Für den Sohn war das ein Schock. Er bewunderte seinen Vater, den er schon als Sechsjähriger auf Amtsgängen begleiten durfte und dem er auf den Grabstein schrieb, dass er seit 1780 »unausgesetzt im Dienste seiner Vaterstadt« tätig gewesen sei. Über ihn und seinen Großvater, der ebenfalls Bürgermeister gewesen war, mag ihm das alte patrizische Ideal der »Besten« vermittelt worden sein.

Die »Bessren« oder »Besten«, so nannten sich denn auch die selbsternannten Karnevalsordner, und so verstanden sie sich auch. Sie wollten dem Beispiel der mittelalterlichen Kaufleute folgen, für die Reichtum und Status auch Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen war. Sie hatten Hospitäler und Klöster gestiftet, den Kirchenbau unterstützt, bei allen politischen, sozialen und kulturellen Aufgaben aktiv mitgewirkt. Auch nach dem Verlust ihrer Privilegien 1396 blieben sie führend in der Stadt. Sie übernahmen das Bürgermeisteramt, das ein Ehrenamt war und Reichtum zur Voraussetzung hatte. Die dunkle Seite dieser Rolle, die mit Korruption und Abschottung, der »Kränzchenbildung«, zu chronischen Aufständen geführt hatte, blendeten die Karnevalisten aus. Sie sollte aber auch in der Karnevalsgesellschaft noch ihre Schatten werfen.

Zunächst aber war die romantische Motivation Anlass für ein kluges Engagement. Wittgenstein, selber Erbe eines väterlichen Vermögens, nahm das Vorbild seines Vaters und dessen Vorgänger ernst. Er studierte Jura in Heidelberg und Berlin und begann schon auf anschließenden Reisen, sich intensiv für Kommunalpolitik zu interessieren. In seinen Reisetagebüchern aus Wien beschäftigt er sich neben dem Straßenbau mit dem Gesundheits- und Bildungswesen, der Armen- und Gefangenenfürsorge, immer im Vergleich mit den Kölner Verhältnissen. Er wusste, dass die Ämter in Köln nicht mehr auf ihn warteten, sondern dass er sie sich suchen musste. Die Neubegründung des Karnevals war da nur der Anfang. 1825 trat er in das Kollegium der Armenverwaltung ein, das, unabhängig von der Stadt, als Stiftungswesen die Armenfürsorge, Hospitäler und Waisenhäuser verwaltete. 1832 gelingt es ihm, mit 300 Mitgliedern einen Verein zur Förderung des Taubstummenunterrichts zu schaffen. 1838 gehört er zu den Gründern des Kunstvereins, 1840 ist er Präsident des städtischen Theaterkomitees, 1842 Mitbegründer und anschließend Präsident des Dombauvereins, 1848, im Revolutionsjahr, stellt er sich spontan als Leiter der Bürgerwehr zur Verfügung. Im selben Jahr wird er Regierungspräsident. Zusätzlich war er seit 1831 bis zu seinem Tod Mitglied des Stadtrats.

Die Ämterhäufung wäre an dieser Stelle nicht besonders erwähnenswert, wenn sie nicht in den folgenden 25 Jahren das Gedeihen und Überleben des neuen Karnevals garantiert hätte. In den verschiedenen Gremien schuf Wittgenstein Bastionen der Freundschaft, persönliche und ideelle Verknüpfungen, die wie ein Netzwerk die Aktivitäten gegenseitig stärkten und schützten. Mitglieder des Festkomitees finden sich später in der Armenverwaltung. Hochrangige preußische Adelige und Beamte sind Mitglieder der Karnevalsgesellschaft und des Taubstummenvereins. Sie werden in den unruhigen Jahren seit 1830 die Vermittler bei König und Regierung sein, als der Kölner Karneval in die Schusslinie des preußischen Staats gerät. Für Wittgenstein war sein unermüdlicher Einsatz eine »patriotische« Aufgabe. »Patriotismus«, ganz auf Köln bezogen, als Ausdruck eines neuen städtischen Gemeinsinns, der die Mitglieder des Festkomitees untereinander verband und ihre vielfältigen Impulse in die Stadt aussandte.

Für die karnevalistische Umerziehung der Bevölkerung war die Karnevalsgesellschaft mit ihrem »Ersten Sprecher«, wie sich Wittgenstein demokratisch bezeichnete, bestens gerüstet. Trotzdem sollte bei allen »außenpolitischen« Erfolgen des Reformkarnevals: dem gestiegenen Ansehen der Stadt, dem Aufschwung des Fremdenverkehrs und dem damit verbundenen Selbstbewusstsein der Eliten, der innerstädtische Prozeß schwieriger werden als vorhergesehen.

3.

Der »Ölfleck« Kölner Karneval

Die festordnenden Karnevalisten hatten für den Erfolg in ihrer Stadt nichts dem Zufall überlassen. Was überraschte, war die Wirkung nach außen. In wenigen Jahren entstanden »Kolonien« des Kölner Karnevals, die von den Kölnern nicht gesteuert waren. »Ölfleckartig« breitete sich der Kölner Karneval aus, wie der belgische Karnevalsforscher Theo Fransen formuliert. Zuerst bildete sich der »Ölfleck« rheinischer Karneval: schon 1824 folgte Koblenz dem Beispiel Kölns, 1825 Düsseldorf, 1826 Bonn, 1827 Düren, 1829 Aachen, 1833 Bingen, 1837 Mainz. Von Mainz aus strahlte der reformierte Karneval nach Süden, den Rhein entlang, aus: nach Worms und Mannheim 1840, Karlsruhe 1841, dann weiter nach Südwesten. 1842 hatte Rottweil seinen ersten historischen Karnevalszug, von der Oberschicht organisiert, 1844 Villingen, 1847 Konstanz. In den nächsten Jahrzehnten folgten die meisten südwestdeutschen Städte. Gleichzeitig wurden Landesgrenzen überschritten: seit 1840 gab es den rheinischen Karneval auch in Belgien, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Österreich. Die Schweiz hatte in Basel schon 1835 neben Morgenstreich und Schnitzelbänken einen rheinisch beeinflussten Umzug, 1841 mit Prinz Karneval. Die Ausbreitung setzte sich in Schüben weiter fort, mit Höhepunkten nach 1870 bis zum Ersten Weltkrieg, in den 20er und 30er Jahren und – mit einem die ganzen vergangenen 100 Jahre übertreffenden Aufschwung – seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Diese Entwicklung dauert noch an, sie hat längst nicht nur die Kleinstädte und Marktflecken, sondern auch die Dörfer erfasst. Karneval aus dem katholischen Rheinland wird nun auch in protestantischen Orten, in denen das Fest seit der Reformation verschwunden war, wieder gefeiert. Im calvinistischen Holland, wo der »vastelaovend« nur noch in Kinderbräuchen weiterlebte, lernte man durch das Fernsehen erneut, wie man Karneval feiern muss.

»Selten hat sich eine Festform mit einer derart unerhörten Dynamik ausgebreitet wie diese«, schreibt Herbert Schwedt über den »Export-Schlager« Kölner Karneval. Möglicherweise hat das Festkomitee in Köln 1823, ohne es zu ahnen, nicht nur den Kölner Karneval, sondern den Karneval in weiten Teilen Deutschlands und angrenzenden Ländern gerettet. Zumindest haben die Initiatoren entscheidende ideelle und vor allem praktische Anstöße für eine Neubelebung des Karnevals gegeben. Ihr Karneval war übertragbar, weitgehend frei von einheimischen Elementen, die aber je nach Belieben und Region hinzugefügt werden konnten. Die prunkvollen Inszenierungen des Helden, später Hanswurst oder Prinz Karneval, kamen an, ebenso die malerischen historischen Fußtruppen, die Gründung eines Vereins mit organisierendem Komitee, die Sitzungen, die Ordnung des Zugs mit Motto und Plan. Auch in anderen Städten war das Bedürfnis gehobener Schichten nach einem Karneval mit »edlerem Geschmack« groß. Aber man übernahm auch gerne die Fremdenverkehrswerbung der Kölner. Johann Maria Kartell, in Köln ausgebildeter Mainzer Kaufmann, führt 1837 für die Einführung des Mainzer Karnevals ausdrücklich an, dass »viele Fremde angezogen werden« sollen, »die nicht unbedeutende Summen hier zurücklassen möchten.« Als Prestige- und Kommerzobjekt wurde der Karneval im Konkurrenzkampf der Städte allmählich zum Selbstläufer. Im rheinhessischen Alzey machten die Karnevalisten in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts Kappenfahrten in die umliegenden Orte, um Zuschauer für den Alzeyer Karnevalsumzug in die Stadt zu locken. Deutlich äußerten die Mitglieder des Bingener Karnevalsvereins in den 90er Jahren ihr kommerzielles Interesse in der Konkurrenz zu Mainz. Die Landbevölkerung sollte in »beträchtlicher Menge« zum Karnevalsbesuch in Bingen veranlasst werden, um sie von den Veranstaltungen in Mainz »abzuhalten«, »so dass sonach viel Geld in der Stadt bleiben wird.« Die Fremdenverkehrswerbung ist neben dem Fernsehen bis heute einer der wichtigsten Multiplikatoren des Karnevals.

Indirekt hat der Kölner Karneval aber noch auf andere Weise zur Vielfalt der heutigen Fastnacht beigetragen. Die rasante Karnevalsbewegung erzeugte im Südwesten gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Gegenreaktion: die schwäbisch-alemannische Fasnet. Sie richtete sich zunächst weniger gegen den Karnevals-Import aus dem Westen als gegen die wohlhabende Bürgerschicht, die mit ihm die gesamte Fastnacht kontrollierte. Es kam, wie Werner Mezger schreibt, zu einer »kleinen fastnächtlichen Konterrevolution«. Einfache Leute, vor allem kleine Handwerker, holten die Larven und Narrenkleider, die seit Jahrzehnten verbannt gewesen waren, wieder aus den »Truhen« und von den »Speichern« und feierten die alte heimische Fastnacht auf den Straßen. Vom Schwarzwald bis zum Bodensee, am Neckar und entlang der Donau bis nach Schwaben entstanden seit 1880 »Narrenzünfte«, die sich auf Fastnachtstraditionen vor dem reformierten Karneval beriefen. Dieser Rückbesinnung schlossen sich bald auch die prominenteren Bürger an, die in der »Fasnet« plötzlich die schönere Vergangenheit ihres eigenen Brauchtums erkannten.

Aus den kleinen Anfängen der ersten Narrenzünfte ist inzwischen eine sehr selbstbewusste, reich entwickelte Fastnacht entstanden, die sich stolz »Fasnet« nennt und vom rheinischen Karneval hermetisch abgrenzt. 1924 schlossen sich 18 Zünfte zur »Vereinigung schwäbischalemannischer Narrenzünfte« zusammen. Seitdem gilt die Pflege des »echten« Brauchtums, zu der auch der wissenschaftliche oder populärwissenschaftliche »Beleg« des wirklich »Alten« zählt. Es ist aufschlussreich, aus der Perspektive dieses neuen Narrenverständnisses die Bewertung des rheinischen Karnevals kennenzulernen. Er gilt als »glitzernd«, »leichtbeschwingt«, »reklametüchtig«, ja, im Jahr 1936 als »entartet«. Hermann Eris Busse, der »Chefmythologe« der Narrenzünfte in den 20er und 30er Jahren, tadelte den Karneval als »Taumel«, als »Zeit der Lustbarkeit« mit »Büttenreden und Kappenfahrten«. Dagegen setzte er die »Echtheit« der alemannischen Volksfastnacht als eine »Naturkraft im Menschen«, das »ernste Kampfspiel kultischen Erlebens«. Fremdes Brauchtum (gemeint ist der »Karneval«) führe dagegen zur »Schaustellung heiliger Begriffe, ist äußerer Schein anstatt inneren Seins«.

Auch wenn die Fasnet dieses »heilige« Pathos, das der Volkstums-Ideologie der Nazis nahesteht, längst hinter sich gelassen hat, ist ihr das Bodenständig-Elitäre, das Zeremonielle und »Ernste« geblieben. Der Stolz auf die eigene Tradition prägt die Umzüge. Die Narren sind perfekt kostümiert, sie präsentieren sich stumm, ohne Dialoge untereinander oder mit den nicht-kostümierten Zuschauern. Selbst die närrischen Sprünge mit der Streckschere, die das Publikum necken sollen, wirken ritualisiert. Ein Erscheinungsbild, das unausgesprochen die unbefangene Fröhlichkeit der »oberflächlichen Massenunterhaltung ohne Tradition«, wie man sie im Kölner Karneval zu beobachten glaubt, kritisiert. Der Glaube an eine unverändert überlieferte »vorzeitliche« Festtradition sitzt bei den Brauchtumspflegern, die die Fasnet-Organisation begleiten, tief. Dabei hat die Volkskunde, die im Raum zwischen Mainz und München, mit Schwerpunkt in Tübingen, betrieben wird, längst nachgewiesen, dass das Alter der schönen ausdrucksvollen Masken, die man oft nach Vorbildern kopiert hat, nicht über das Barock hinausreicht. Rokoko, Biedermeier und folgende Moden haben weiter bei ihrer Ausgestaltung mitgewirkt. Soweit man ihre Geschichte zurückverfolgen kann, haben höfische Kultur, Theater und italienische Einflüsse an ihrer Verfeinerung gearbeitet. Mögliche originale Vorläufermasken lassen sich nicht mehr rekonstruieren, weil es von ihnen keine Überlieferung gibt.

Auch die Basler »Fasnacht« von heute, die mit dem Morgenstreich um 4 Uhr morgens beginnt und, begleitet vom Verlöschen der Straßenlaternen, von Glockengeläut und festlichem Schweigen, die Teilnehmer und Zuschauer in eine Stimmung »wie unter dem Weihnachtsbaum« versetzt, ist nicht alt. Sie ist im Gegenteil ein noch jüngeres Produkt als die schwäbisch-alemannische Fasnet. Bis zum Ersten Weltkrieg dominierte auf den Straßen der rheinische Karneval, vermischt mit älterem städtischem Brauchtum. Erst in den 1920er Jahren erhielt die Baseler Straßenfastnacht das künstlerische, feierliche Gepräge, das sich so markant von den Karnevalsgewohnheiten der Rheinländer unterscheidet. Auch in Basel nahm schließlich die Oberschicht die Umgestaltung der Fastnacht in die Hand. Sie studierte das Maskenrepertoire der Stadt, sortierte es nach Typen und ließ die »Larven« nach verbindlichen Vorgaben in Künstler-Ateliers herstellen. So ist es bis heute geblieben. Der Baseler, der mit seiner »Clique« (Verein) im organisierten Morgenstreich herumzieht, lässt es sich viel kosten, um jedes Jahr eine »Original Baseler«-Larve tragen zu können. Da erscheinen die früheren Masken des »alten Weibs«, des »(Elsässer) Bauern« und des Narren als die malerisch-grotesken Larven der »alten Tante«, des »Waggis« und des »Ueli«. Aber daneben gibt es auch die »Charivari«-Gruppen und die »Schyssdräggzügli«, die die ehemals verpönten »wilden«, keiner Typisierung unterworfenen Masken zivilisiert haben. Nur noch Reste ihrer Ungezähmtheit leben fort. In der Charivari-Gruppe ist ein Sammelsurium von Maskierungen erlaubt, auch das alte Kostüm aus dem vorigen Jahrhundert oder Kostümteile im Schyssdräggzügli, speziell für »Knaben«, die für Cliquen noch zu jung sind, auch das selbstgebastelte Kostüm.

Aber für alle Larven gilt, sie müssen neu sein, sie müssen »Haut und Haare« bedecken. Handschuhe und Kopfbedeckung sind obligatorisch. Ob das nun Einfluss der reformatorischen Stadt ist oder Steuerung durch die feinere Baseler Welt, mag dahingestellt sein. Auf jeden Fall zeigen die ungeschriebenen, aber trotzdem streng beachteten Gebote und Verbote der Baseler Fasnacht wie in einem Spiegel die Eigentümlichkeiten des rheinischen Karnevals. So wird Besuchern empfohlen, keine Pappnasen oder Papierhütchen zu tragen, sich nicht »spärlich« zu bekleiden, nicht zu singen und zu schunkeln, nicht »in Menschenketten grölend durch die Straßen zu ziehn« oder beim Morgenstreich Beifall zu äußern und zu lachen. Die Basler Fasnacht ist exklusiv, und sie muss es wohl sein, um die Jahrzehnte des rheinischen Karnevals in der Stadt vergessen zu machen und das Gütesiegel des »echten« Basler Festes gegenüber dem »Ölfleck« vom Rhein unbefleckt zu bewahren.

4.

Alte Kölner Masken

Warum, fragt der Brauchtumsforscher Werner Mezger, ist nicht auch der rheinische Karneval zum »Ursprung des Narrenlaufens« zurückgekehrt wie die schwäbischalemannische Fasnet? Und er gibt darauf die Antwort, die Industrialisierung der Großstadt Köln habe mit dem »Zuzug von Tausenden von Industriearbeitern« eine »Rückkehr zu den alten Fastelovendsbräuchen der Reichsstadtzeit« unterlaufen. Hier sei zunächst einmal die Frage gestellt: gab es überhaupt eine Fastnachtstradition, zu der die Kölner hätten »zurückkehren« können, und wenn ja, wie sah sie aus?

Die Karnevalisten um Heinrich von Wittgenstein haben, wie schon erwähnt, eine teils verklärende, teils polemische Antwort gegeben. Das Eröffnungsprogramm zum ersten Karneval 1823 preist das Fest in vorfranzösischer Zeit als den »einstens in ganz Teutschland so berühmten kölnischen Carneval«, und Schier hatte im folgenden Jahr betont, dass ebendieser »gerettet« werden sollte. Gleichzeitig erklärte sich der organisierte Karneval selber aber auch als Reaktion auf den Straßenkarneval, wo die »Ausgeburten der Trivialität« ihre »geheimen Rechte« behaupteten. Es hatte sich eine Sprachregelung durchgesetzt: auf der einen Seite der berühmte Karneval von einst, auf der anderen der heruntergekommene Karneval auf der Straße seit französischer Zeit. Auch De Noël folgt 1825 in seinem Karnevals-Almanach dieser Bewertung, die auch eine soziale ist: »Die Ungebildeten zogen in sinnloser, oft ekelhafter Vermummung auf den Straßen umher, und entfernten durch ihr wüstes Benehmen die Ersteren (»Gebildeteren«) immer mehr von der öffentlichen Teilnahme an der in sich selbst so schönen Volkssitte.«

Wie aber sah der Karneval vor 1794 jenseits der Idealisierung und Tabuisierung wirklich aus? Ein genaueres Bild gibt der Stadtschreiber Johann Jakob Fuchs in seiner »Stadtchronik« 1820. Danach feierten die Kölner gleich nach Dreikönige, getrennt nach Ständen, in verschiedenen Lokalitäten: der Adel im Saal von Lempertz im Domhof, die »Kaufmannschaft und was ihr gleichstand« im Lokal der ehemaligen Schusterzunft in der Sternengasse, die »übrige Klasse der Einwohner« feierte an Weiberfastnacht und den drei Karnevalstagen im Saal des Rhodius in der Komödienstraße und in den beiden »Kuhbergen« (auch später noch beliebten Lokalen). Maskeraden gab es nur an den drei Karnevalstagen. Die organisierten Umzüge der Handwerksgesellen bildeten das Rückgrat des Karnevalsgeschehens. Sie versammelten sich lange vorher bei einem Tanzlehrer, um sich im Tanzen unterweisen zu lassen. An Karneval zogen sie in »Bänden«, Gruppen der jeweiligen Zünfte, durch die Straßen, tanzten unterwegs vor den Häusern der Meister, wobei sie, begleitet von Musik, die »Vorzüge ihrer Gewerbe« besangen. Danach feierten sie weiter in einem Bierhaus, in dem sie sich ordnungsgemäß vorher angemeldet hatten.

Das alles klingt nach einem geordneten, aber keineswegs glamourösen Karneval. Über Masken erfährt man bei Fuchs nicht viel. Bemerkenswert ist allerdings seine Trennung in einzelne, nichts bedeutende, »oft sehr schmutzige Masken« und »bessere Masken«. Die »schmutzigen Masken« sah man auf den Straßen, die »besseren … nur auf Nachtsbällen und in vornehmen Häusern«. Die »ekelhaften Vermummungen« gab es also schon früher, die Anwesenheit der Franzosen, die anfangs den Karneval für 6 Jahre untersagten, hatte offenbar lediglich die Wahrnehmung in den »gebildeten« Schichten verändert. Fuchs bestätigt das: »Seit Ankunft der Franzosen hat sich der Geschmack im Maskieren ziemlich verfeinert«. Als der Karneval ab 1800 wieder erlaubt war, fand die »bessere« Gesellschaft es plötzlich peinlich, mit welcher Unbefangenheit das »Volk« seine schäbigen Masken präsentierte. Dabei hatten höfische Masken und Festgewohnheiten die Spitze der Kölner Bürgerschaft selbst erst spät erreicht, stilbildend für alle Kölner wurden sie nie. Jahrhundertelang waren die Kölner gegenüber dem Einfluss der Maskenfeste am Kurfürstlichen Hof in Brühl und Bonn immun geblieben. Erst ab 1735, als Kurfürst Clemens August seine Maskenbälle berühmt gemacht hatte, gab es auch für die Kölner Bürger die »Nachtsbälle« nach dem Vorbild der in Venedig entstandenen Redoute. Hier und in kleineren Gesellschaften begann man, einen anderen Karneval einzuüben. »Der Beobachter« berichtet 1802: »Vorzeiten waren die Karnevals glänzender. Man erinnert sich der Zeit, wo zahlreiche Gesellschaften, geschmackvoll gekleidet, große historische Begebenheiten darstellten, einen moralischen Satz versinnlichten, ein Zeitgebrechen satirisch geißelten oder einen wohlgeordneten Tanz exekutierten.« Neben solchen feineren Darbietungen in geschlossenen Räumen gab es jüngere italienische Importe auf der Straße: den Korso, das Werfen mit Gipskügelchen und das gegenseitige Lichtausblasen an Fastnachtsdienstagabend. Der Korso, wie in vielen italienischen Städten eine Rundfahrt der Wohlhabenden mit geschmückten Wagen und vielen Zuschauern, zog vom Altermarkt über Heumarkt, Mühlenbach, Hohe Pforte, Hohe Straße und wieder zurück. Dabei war das Werfen von Gipskügelchen beliebt, ein Brauch aus Rom, wo an Karneval 100 Pfund-Säcke mit diesen Kügelchen an jeder Straßenecke standen. Römisch war auch das Lichtausblasen, das offenbar nicht zum feinen Karneval gehörte, sondern ein altes Spaß-Ritual war. Goethe hat es in »Das römische Carneval« anschaulich geschildert mit seinem »unbändigen Geschrei«, bei dem »alle Stände und Alter« gegeneinander tobten, wenn sie versuchten, das brennende Licht des anderen auszublasen.

Es muss ein gemischter Karneval auf den Straßen Kölns gewesen sein, bevor die Franzosen kamen. Ein Karneval ohne soziale Berührungsängste. Die »Vornehmen« und das »Volk« hatten gemeinsam »Spaß an der Freud«. De Noël gibt dazu weitere interessante Informationen. In seinem Karnevals-Almanach 1825 spricht er von einem »allgemeinen Volkfest«, »an dem früher alle Stände in Verbindung Theil genommen hatten«, und beschreibt das 1831 in einem Artikel der »Kölnischen Zeitung« eingehender. Karneval sei ein »von allen Convenienzregeln befreiter Zustand der Kölner« gewesen, »den man eine Reminiszenz des goldenen Zeitalters nennen möchte«. »Alle Klassen ohne Unterschied« nahmen »je nach ihrer Individualität mehr oder weniger Theil daran«. Jeder »echte« Kölner »öffnete sein Haus für »bekannte und unbekannte Gäste«. Er bereitete seine »Wirtschaft« gründlich auf die Besucher vor und plante schon Tage zuvor, »Jeden zu erheitern« und dem, der ihm »gram gewesen sein möchte«, die Freude am Fest nicht zu verderben. Der Karneval, wie ihn De Noël beschreibt, war durchlässig: zwischen Drinnen und Draußen, zwischen den Ständen und Klassen, zwischen Jung und Alt. Auch »bejahrte Personen« machten sich einen Spaß daraus, ihre Verwandten in der »sorgfältig erhaltenen Garderobe ihrer Voreltern« zu überraschen. Die Jüngeren trafen sich schon Wochen vorher, um Ideen für kleine Inszenierungen alter und neuer Vorfälle auszubrüten. An Karneval zogen sie maskiert und mit Musik durch die Straßen und führten ihre Stücke auf Plätzen und in den Häusern ihrer Bekannten vor. Bei Edmund Stoll in seinem Buch über »Kölns Carneval« (1840) erfahren wir mehr über diese Aufführungen. Es waren improvisierte Gespräche und Handlungen, »in denen gewöhnlich alles Lächerliche von Stadt und Land, das während des ganzen Jahres vorgefallen, durchgehechelt« wurde. Solche »Bände«, wie sie parallel zu den Gesellenumzügen genannt wurden, hielten sich auch später als kleinere Maskenzüge an Fastnachtsdienstag noch jahrzehntelang. Wer ihnen begegnete, musste jeden Spott aushalten, »da« – so Stoll – »die Sitte der ungezügelten Maskenfreiheit in Wort und Scherz, sogar dem bissigsten, von den Vätern ererbt ist, und Grämeln höchst lächerlich sein würde.«

»Maskenfreiheit«, die hatte auch ein Journalist im »Beobachter« von 1802 hervorgehoben. Wegen des »Hangs zum Maskieren«, heißt es da, der ein wesentlicher Charakterzug seiner Einwohner sei, werde Köln auch das »Venedig von Deutschland« genannt. Damit waren nicht die eleganten venezianischen Masken gemeint oder die von der commedia dell’arte beeinflussten Charaktermasken, die dem Karneval von Venedig Glanz gaben, sondern die pure Maskenvielfalt, die Necklust, das unorthodoxe Feiern aller. Auch der Karneval in Venedig war vor der Franzosenzeit spontan. Trotz aller Verbote durch den Magistrat blieb das Maskentreiben unreglementiert. Masken jeder Art hatten überall Zutritt, konnten ungehemmt miteinander Kontakt aufnehmen. Selbst Priester mischten sich maskiert unter die Feiernden, was z. B. in Florenz bei Strafe der Inquisition verboten war. Ähnlich war es in Rom, der anderen italienischen Stadt, die damals wegen ihres Karnevals berühmt war. Auch hier hatte selbst der Papst, dem lange Zeit das öffentliche Festprogramm von der städtischen Verwaltung zur Genehmigung vorgelegt werden musste, die ungenierte, respektlose Maskenfreude nicht verhindern können. Bis zur Gegenreformation im 16. Jahrhundert waren auch die Kardinäle als Zigeuner oder Türken kostümiert auf die Straße gegangen, und umgekehrt verspotteten die Römer in Umzügen die reiche Geistlichkeit mit grotesken Masken. Auch das Konzil von Trient (1545–1563) hatte daran nicht viel geändert. Trotz des verordneten 40stündigen Bußgebets an Karneval ging die Maskenfreiheit und mit ihr der Feierübermut weiter.

Daran wird auch De Noël gedacht haben, als er 1831 das Fastnachtsvergnügen in Köln mit dem in Rom und Venedig verglich. Der Kölner Karneval, meinte er, sei ein so »national einheimisches Volksfest … dass außer Rom und Venedig schwerlich eine andere Stadt in Europa dasselbe in ähnlicher Weise darbieten dürfte«. Und er erkennt auch den Grund dieser Besonderheit: bis 1794 sei das Fest »fast einzig der eigenen Obhut überlassen« gewesen. Ähnlich sagt es Goethe über den römischen Karneval: »Das römische Carneval ist ein Fest, das dem Volk eigentlich nicht gegeben wird, sondern das sich das Volk selbst gibt. Der Staat macht wenig Anstalten, wenig Aufwand dazu …«. Venedig, Rom, Köln rücken in dieser karnevalistischen Freiheit, die nur wenig ständische Schranken und Steuerung von oben kannte, tatsächlich zusammen. Michael Bachtin, in seiner Rabelais-Analyse auch ein Wiederentdecker der Lachkultur der Renaissance, zählt genau die gleichen Städte, wie auch Paris und Nürnberg, zu den Zentren des »vollen Karnevalslebens« im Spätmittelalter. Alle gehörten zu den größten und bedeutendsten Städten im damaligen Europa. Ihr Festwesen war komplex und weitverzweigt und erfasste alle Teile der Bevölkerung und alle Bereiche des Zusammenlebens. Mittelpunkt des Feierns aber war der Karneval.

Von ihm ging eine Prägung der Stadtbevölkerung aus, die Bachtin »Karnevalisierung« genannt hat. Neben der strengen Ordnung des offiziellen und kirchlichen Lebens entwickelte sich eine weitere Dimension des Zusammenlebens. Das karnevaleske Lachen drang in die Sprache, den Umgang und die Lebensanschauung ein. An die Stelle der Distanz zwischen den Menschen trat, wie Bachtin schreibt, »eine besondere Karnevals-Kategorie: der freie, intim-familiäre, zwischenmenschliche Kontakt«. In seinem Austausch wird nichts verabsolutiert, alles »verkündet die fröhliche Relativität eines jeden«. »Unziemliche Reden« sind erlaubt, das Verlachen des Höchsten und das Spiel mit dem Verpönten. Alte Formen des rituellen Lachens als Reaktion auf Krisen des Lebens und des Todes haben sich in dieser Kommunikation hartnäckig gehalten.

In keiner anderen europäischen Stadt aber ist der Karneval mitsamt seiner Karnevalisierung bis heute so lebendig geblieben wie in Köln. Kaum anzunehmen, dass sie am Ende des 18. Jahrhunderts geringer war, eher im Gegenteil. Die schmutzigen Masken auf den Straßen, die Fuchs für die vorfranzösischen Jahre erwähnt, werden sich zwischen dem Korso und den Umzügen der Gesellen und jungen Leute ungehindert lustig gemacht haben. Aber was war eigentlich mit den schmutzigen Masken gemeint? Die Kölner selber schweigen darüber. Die Fremden dagegen, die Anfang des 19. Jahrhunderts in die französisch besetzte Stadt kamen, sahen umso genauer hin. Einer von ihnen war Albert von Klebe, später königlich-bayrischer Hofrat. Er kam 1801 nach Köln, damals 21 und neugierig genug, sich abends unten die vielen »Maskeraden« zu mischen. Mit der scharfen Arroganz des jungen Adeligen gibt er ein ungeschöntes, aber sicher treffendes Bild der Masken: »Auf keiner einzigen der vielen Maskeraden sah ich eine schöne Maske, eine veredelte Gestalt. Man sah hier nichts als Fuhrleute mit schmutzigen Kitteln, mit verzerrten Larven und lang herunterhängenden Haaren von Werg und Flachs. Bauern in schmutziger plumper Tracht, schmierige Caminfeger und altväterisch gekleidete Weiber. In diesem von Tabak, Punsch und Ausdünstungen duftenden Tumult trieb sich der Pöbel aller Klassen mit Entzücken herum, und wenn er dann spät am Morgen durch die schmutzigen finsteren Gassen besoffen nach Hause taumelte, so war er zufrieden, denn nun hatte er sich doch einmal wieder nach seiner Weise recht lustig gemacht.«

Man muss Klebe dankbar sein, dass er das Etikett »schmutzig« in ein realistisches Licht rückt. Die Masken der Fuhrleute, Bauern und Caminfeger waren wirklich »schmutzig« oder »schmierig« und wollten es auch sein. Sie standen bewusst außerhalb der höfischen Maskenwelt, gehörten einer anderen, älteren Maskenwelt an. Bauernverkleidungen waren im 16. Jahrhundert weit verbreitet, ebenso »Fuhrleute«. Johannes Böhm zählt in seinem Lied vom »Fasnachtskram« 1536 zu den gängigsten Maskenrequisiten die »bauern gippen« und »furmannskappen«. Sie erscheinen gleich neben den »rauhen pelzen« und den Larven aus »vil ofenruß«, ältesten Maskenformen, die immer wieder, ohne viel Erfolg, verboten wurden. Die »Bauern« standen mit ihnen in vielen Städten auf der schwarzen Liste. »Burenwise gon« wollte man in Straßburg nicht dulden, ebensowenig wie das »pauernchlaid« in Wien. Auch in Nürnberg wurden die »Bauern« neben anderen verpönten Masken wie den »unsauberen schembart«, den »wilden mandlein« und »alten Weibern« aus dem Karneval verbannt, nur wenigen vertrauenswürdigen Gesellengruppen war das »spil mit pauernwerk« erlaubt. Allesamt waren damals schon altmodische Masken, die in Aussehen und Verhalten einen Rest Ungezähmtheit verrieten, der die Maskenordnung störte und den feineren Geschmack der Patrizier kränkte. Erst der höfische Einfluss an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert veredelte auch die »Bauern«. Sie traten jetzt in schöner Tracht in den beliebten Festprogrammen der Höfe wie »Bauernhochzeit« oder »Wirtschaft« auf und gelangten so verwandelt wieder auf die Straßen der Bürger.

Solche Verbote und Veränderungen waren an den Kölnern vorbeigegangen. Noch immer unterliefen sie in ihrem karnevalistischen Aufzug alle Normen des »Gesitteten«. Sie machten sich nicht »fein«, sie machten sich »lustig«, wie Klebe richtig feststellt, und das gleich dreifach: über sich selbst, über die anderen und gemeinsam. So entstand das »Entzücken«, das Klebe mit Befremden registriert. Die Frauen standen dem nicht nach. Auch ihre Kleidung ist »altväterisch«, es ist die »Garderobe der Voreltern«, die De Noël erwähnt, auf Kölsch das »Baselümche«. Wir dürfen uns die »Weiber« als die auch heute noch beliebten »ahl Möhne« vorstellen.

Auf der Straße findet Klebe sein strenges Urteil über den Kölner Karneval nur betätigt: »Alle Wirtshäuser ertönen von Musik und Gläserklang und dem Brüllen und Jauchzen des besoffenen Pöbels. Er trieb sich bei Tage zu Pferd und zu Wagen auf den Straßen in scheußlichen Masken herum. Allein an diesen maskierten Personen beiderlei Geschlechts konnte man sehen, auf welcher niedrigen Stufe von Bildung und Geschmack das Volk von Köln noch steht. Es hat nur Sinn für das Abgeschmackte, Hässliche und Groteske. Der Verschönerungstrieb, der dem Menschen so eigen ist, war hier nirgends zu erblicken.« Wieder die »scheußlichen Masken«, das »Brüllen und Jauchzen des besoffenen Pöbels«. Die Feiernden scheinen nicht nur den Anschluss an die Zivilisation, sondern einen allen Menschen eingeborenen Trieb verloren zu haben: den »Verschönerungstrieb«. Auch Klebe gebraucht für die nötige Distanzierung den Begriff »Pöbel«. Er suggeriert, dass es sich um Menschen handelt, die aus dem Netz der bürgerlichen Ehrbarkeit gefallen sind, abgesunkene Mitglieder der Gesellschaft. Aber gleichzeitig weitet er den Begriff auch aus. Auf den Maskeraden spricht er vom »Pöbel aller Klassen«. Er meint also nicht nur den sozialen Abstand, sondern auch den moralisch-ästhetischen, der ihn von der ganzen Gesellschaft der Kölner trennt. Zum »Pöbel« gehören für ihn alle, die da feiern: die »maskierten Personen beiderlei Geschlechts« wie die »zu Pferd und zu Wagen«, die sich in scheußlichen Masken auf den Straßen herumtreiben, aber mit ihren Statussymbolen sicher nicht zu den Ärmsten in der Stadt gehörten.

Den ständeübergreifenden Karneval scheint es also am Anfang der Franzosenzeit auf den Straßen und Maskeraden in Köln noch gegeben zu haben. Ein Jahr später, 1802, beginnt Gotthilf Theodor Faber, später russischer Staatsrat, eine Artikel-Serie über den Karneval im »Beobachter«, die diesen Eindruck verstärkt. Er ergänzt die Beschreibung Klebes vorurteilsfrei und einfühlsam um wesentliche Aspekte und Details. Ihn interessiert die Vorbereitung des Karnevals, und er macht dabei keine Unterschiede zwischen Bürgerhäusern, »Häuschen« und »Hüttchen«. Auch bei ihm sind die Akteure »alle Klassen, alle Alter beiderlei Geschlechts; der Schauplatz ist die ganze Stadt, in ihren Häusern, auf ihren Plätzen, auf ihren Bällen«. Schon Wochen vorher, beobachtet er, werden überall »Plane« gemacht. In den Bürgerhäusern denkt man sich »Intriguen« aus, verteilt die »Rollen«. Die Frauen sind dabei genauso aktiv wie die Männer, sie »lachen von dieser Epoche an, zischeln sich ins Ohr und arbeiten heimlich«. Die Männer »machen ihre Entwürfe« ebenso heimlich beim »Schöppchen«. Alles geschieht in privaten Gruppen und gezielt. Die Maskierung ist keine Willkür, sondern ein Scherz, der die Erwartung und Überraschung der anderen mit einbezieht. Sie ist bei allem persönlichen Spaß ein sozialer Akt. Genauso bei der »niederen und ärmeren Klasse«. Hier wird die soziale Einbettung der Maskenidee zur Tradition der Familie, in der die »Geschichte der Fastnachtsfarcen seit 10, 15 und 20 Jahren erzählt« wird. Sie »hat in der Familie fortgeerbt und wird auf Kind und Kindeskind gebracht«. In dieser ungebrochenen Familienüberlieferung begegnet Faber den Masken: »unermeßliche Perücken von Flachs oder Werg; die Nasen-Ungeheuer mit allen Farben bemalt und mit 100 Auswüchsen besetzt; die Zwittermasken, aus denen weder Geschlecht noch Stand herauszuraten ist«, dem Goldpapierkönig und dem Sultan, für den man sich einen Schlafrock und eine Serviette zum Turban ausleiht. Hier erscheint die Jeckenmaske in ihrer reinsten Ausprägung. Ein Sammelsurium von Maskenteilen, Riesenperücken aus Werg, Nasen-Ungeheuer, Zwittermasken, die sich keiner Rolle mehr zuordnen lassen, Improvisationen aus Alltagsmaterialien, die die vornehmen Masken wie König oder Sultan parodieren. Bachtin nennt das die karnevalistische »Exzentrizität«. Die Sachen und Bedeutungen werden »verkehrt« eingesetzt, verlassen die gewöhnliche Ordnung, gehen »Mesallianzen« ein. Alles kann mit allem in Beziehung treten, die Welt wird ein Mischbereich von grotesker Ambivalenz.

Der unbefangene Blick Fabers auf die Kölner Masken war nur kurz. Schon 1803 teilt er in einem weiteren Artikel die Masken ein in diejenigen, die »nur sich vergnügen« und die, »die für das Vergnügen der anderen sorgen«. Zu ihnen gehören jetzt für ihn »die Maskengesellschaften, die durch wohlgeordnete Musik, Gesang und sinnreiche Lieder den Dank ihrer Mitbürger, deren Häuser sie besuchen, erwarben«. Gesellschaftlicher oder auch politischer Druck wird spürbar, wenn er ein Beispiel »hervorhebt«: eine Maskengesellschaft, die eine »Moral … in Aktion setzte« über die Gefahren des Spiels. »Angenehm für die aufgeklärte Regierung«, bemerkt er dazu, »ein Volk so unbefangen selbst in seinen Vergnügungen seine moralischen Gesinnungen und seine Wünsche äußern zu sehen«. Von den Masken in den »Bürgerhäusern«, den »Häuschen« und »Hüttchen« und auf der Straße ist von nun an in veröffentlichten Texten nicht mehr die Rede. Es sei denn, man vermutet sie in den Masken, die mit den Stichworten »abscheulich«, »hässlich«, »ekelhaft«, »schmutzig« versehen werden. Eine Diffamierungs- und Verschweigungskampagne beginnt, die noch jahrzehntelang anhalten sollte.

5.

Die frühen Harlekine von Paris

Die Jeckenmaske, wie sie Faber als ein Stück Kölner Maskengeschichte zeigt, ist jedoch wert, weiter untersucht zu werden. Wo kommt sie her? Was sagt sie aus? Was hat sie zu tun mit der kölschen »Eigenart«?

Als einzige unter den bekannten Masken hat sie ein jeckes Spiegelbild, den »eitlen Jeck«. Er provoziert sie zum immer neuen Spiel mit dem Rollenbruch, zum Gelächter über die Eitelkeit des Menschen schlechthin. Diese Parodie der Eitelkeit des Menschen verrät schon etwas über die Entstehungszeit der Jeckenmaske. Man muss ihren Ursprung nicht im Dunkel der Geschichte suchen. Das Christentum hat sie unübersehbar mitgestaltet. Hochmut und Eitelkeit waren die Grundübel des Menschen aus frühchristlicher Sicht. Nur eine Maske, die in ihrer Komik den Widerspruch gegen die menschliche Selbstüberhebung enthält, kann eine Verwandte oder Vorgängermaske des Jeck sein.

Die Suche danach ist nicht einfach, weil die schmutzige, triviale oder partielle Maske entweder durch höfische Masken verdrängt oder verändert wurde oder, wie in Köln, unauffällig blieb. Einen ersten Hinweis liefert der Handel mit Masken. Maskenverleih war schon im 16. Jahrhundert ein gutes, weitverzweigtes Geschäft, damals vor allem für venezianische Masken. Auch Köln hatte zu dieser Zeit ein Maskenverleihgeschäft auf der Straße Unter Taschenmacher, das in den Turmbüchern mehrfach erwähnt wird. Im »Warenlexikon« von Johann Christian Schedel 1801 tauchen aber auch ganz andere Masken auf. Neben den »besseren« Masken aus Leinen finden sich die »schlechteren« aus Pappe, die »bloßen Nasen« und »Bärte«, neben denen man sich ebenso die »lang herabhängenden Haare« aus Werg vorstellen kann, die Klebes Abscheu erregten. Schon im 18. Jahrhundert sind Wachs- und Papiermasken belegt, die, wie Matthias Zender festgestellt hat, in Köln wie anderswo nicht in die Schaufenster gelegt werden durften, wohl wegen ihres unästhetischen Aussehens. Es gab zwei Handelszentren für die Masken: Italien mit Schwerpunkt Venedig für die besseren Masken, Paris und Rouen in der Normandie für die schlechteren. Auch das kölsche »Baselümche« weist nach Westen. Das Wort ist abgeleitet von dem westflandrischen »bazeron«, ursprünglich »Handwerker- und Bauernkittel«, dann übertragen: »unansehnliches, altmodisches Kleidungsstück«. Die Kölner haben es im Laufe der Jahrhunderte mit dem »ahl Lümpche« kombiniert, einer alten, schäbig, aber auch lieb gewordenen Kleidung.

Der Jeck war auch im weiten westlichen Umland Kölns vom Niederrhein über Aachen bis Andernach zu Hause. Im Schatten des rheinischen Karnevals, der sich im 19. Jahrhundert so rapide ausbreitete, blieb er von der Karnevalsforschung weitgehend unbeachtet. Noch 1956 schrieb der Volkskundler Leopold Schmidt, dass das Maskenwesen des linksrheinischen Gebiets von der Pfalz im Süden bis zum Nordrand der Eifel nicht sehr bekannt sei. 1972 hat Matthias Zender Informationen über ältere Masken im Rheinland, einschließlich des Niederrheins, aus den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zusammengetragen. Dabei stellte sich der Jeck als dominierend heraus. Er war inzwischen zum Kinder- und Jugendbrauch geworden. Auffällig ist die Einheitlichkeit der Benennung und Maskierung. Die »Jecken«, wie sie überall genannt wurden, trugen alte, zerlumpte, oft zu große Kleider, die Jacken »links« gemacht und auf dem Rücken zugeknöpft, vor dem Gesicht eine Maske aus Tütenpapier, Pappe oder Gardinenstoff. Auch der blaue Bauernkittel mit einem roten Taschentuch um den Hals, die Zipfelmütze, der Papierhut oder Großvaterhut als Kopfbedeckung kamen vor.

Ähnlich im belgischen Binche, südwestlich von Brüssel. Der kleine Ort ist heute für seine Karnevalszüge und Neckkultur bekannt. Berühmt sind seine »Gilles«, prächtige Kostümgestalten, die der Legende nach auf spanischen Einfluss zurückgehen. Samuel Glotz, selber in Binche geboren und ein Kenner des belgischen Karnevals, erinnert sich aber noch an eine andere Karnevalstradition. In seiner Jugend liefen die Maskierten in den Kleidern ihrer Großmütter herum, mit altmodischen Frauenhüten und entsprechenden Accessoires. Ganz allgemein staffierte man sich früher »lächerlich« aus mit »nicht mehr getragenen, abgenutzten, alten Kleidern« und »gewöhnlichen Requisiten« wie Besen und aufgeblasenen Schweinsblasen, mit denen man neckte und spottete. Die Bincher haben den Wert dieser alten Maskierung für die Einheimischen und die Touristen erkannt und lassen heute neben den schönen und imposanten Gilles die Umzüge der »Trouilles-de-nouilles« (lumpige Schlappschwänze) mitlaufen. Wer da mitmacht, hat die Lizenz, in seiner Maskierung gegen jede »Etikette« zu verstoßen. Ein bisschen erinnern die Züge an die Schyssdrägg- und Charivari-Züge der Basler. In Binche aber sind die »Trouilles« ungezähmt, ganz nach ihrer umgangssprachlichen Bedeutung »schmutzig« oder »lumpig«, physisch wie moralisch. Auch Glotz sucht die Verbindungslinien im Westen. Er verweist auf die frühere Tradition der »chienlit« in Paris, die sich den Franzosen so eingeprägt hat, dass das Wort heute noch für »zügellose Maskerade« und »Schmutz« steht.

In Paris wird man dann tatsächlich fündig, wenn man nach der ältesten Überlieferung für die Vorgängermaske des Jeck sucht. Sie begegnet in Bild und Text im »Roman du Fauvel«, der 1324 in Paris erschien – ein bunter Haufen verlotterter Masken mit wuchernden Perücken und Bärten, in verkehrt herum angezogenen Kleidern, Säcken, Mönchskutten, Fellen oder Frauenkleidern. Manche sind kahlköpfig, gehen an Krücken und zeigen grinsend ihren nackten Hintern oder ihr spärliches Unterhemd. Es ist die früheste Darstellung der Harlekine, die im 16. Jahrhundert in verfeinertem Kostüm als Spaßmacher der italienischen commedia dell’arte berühmt werden sollten. Hier treten sie im Rügebrauch des Charivari auf, das damals bei »König und Bauer« außerordentlich beliebt war. Ihr Aufzug mit Geschrei und Katzenmusik, vollführt mit »schmutzigen und schmierigen« Instrumenten und begleitet von grotesken Verdrehungen des Körpers, ist eine Provokation. Er gilt im »Fauvel«-Roman einem Hochzeiter mit Pferdemaske und dem Namen Fauvel, einem Wortspiel, das auf »fahles Pferd« und »faux«, der Falsche, verweist. Die Roßkopfmaske ist nicht zufällig. Sie war als Erinnerung an das heidnische Opfertier bei Germanen und Kelten eine der verfemtesten Masken des Mittelalters. Im Rügebrauch, der aus vorchristlicher Zeit stammte, wird hier ein Akt der Volksjustiz vollzogen, in dem sich Heidnisches und Christliches mischt, wie in den Masken selbst.

Was aber ist christlich an den frühen Harlekinen? Sie wirken keineswegs geläutert, sondern im Gegenteil barbarisiert, primitiv. Sie sind jedoch Produkt einer Zeitenwende, entstanden im Übergang vom Heidentum zum Christentum. Den Umsturz aller Werte tragen sie sichtbar an sich. Die Bezeichnung Harlekine gibt ihre Abstammung zu erkennen. »Herlequini« oder »hellequini« (das »e« in Paris zu »a« verschoben) heißen in lateinischen Texten des Mittelalters die Geister des Totenheers im nordfranzösischen Raum. »Hast du die Leute des Herlekin gesehen?« war damals in der Normandie eine Standardfrage der Priester an die Beichtenden. Gemeint war das »Wilde Heer«, das unter Führung von Wotan oder Artus mit ihren kriegerischen Reitern in der mythischen Vision der Menschen vor allem in der Neujahrsnacht über den Himmel jagte oder in einem langen Zug über die Erde zog. Jakob Grimm erwägt in seiner »Deutschen Mythologie« für »hellequin« u. a. die Übersetzung »kleine Hölle« oder »kleine Unterwelt«. Auch wenn die rein germanische Ableitung Zweifel lässt, trifft sie doch das Phänomen. Dante hat in der »Göttlichen Komödie« die vielen kleinen Höllen gezeigt, die durch den Zusammenprall der alten Mythen mit der christlichen Höllenvorstellung in den Ängsten der Menschen entstanden sind. So ein heidnisch-christliches »Gesicht« hatte der Priester Gauchelin während der Neujahrsnacht 1091 in der Normandie. Auf dem Heimweg von einem Krankenbesuch hörte er plötzlich ein »Getöse« und sah einen »gewaltigen Zug von Kriegern« laut klagend vorbeiziehen. Frauen folgten auf Sätteln mit »glühenden Nägeln«, die »jämmerlich heulend« ihre Unkeuschheit und Maßlosigkeit bekannten. Dann kamen lange Züge von Mönchen, Äbten und Bischöfen, die seufzten und klagten und um ein Gebet baten. Und zuletzt schwarze Reiter auf »Riesenpferden« in glühender Rüstung, in denen der Priester Grafen und Adelige erkannte, die »das Recht für Geld gebeugt« hatten und durch »Wucher« die Existenz einfacher Menschen vernichteten.

Aus den einst mächtigen Totengeistern sind »arme Seelen« geworden, jämmerlich gepeinigte Zeugen menschlicher Sündhaftigkeit. Die neue Tugendlehre hatte die vertraute Ständeordnung auf den Kopf gestellt. Wer oben war, fiel tief, denn Anmaßung war von der Degradierung durch die Höllenstrafe bedroht. Der »Lichtbringer«, eine volkstümliche Schrift für den Dialog der Priester mit dem Volk, entstanden an der Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert, sagt es deutlich: die Mächtigen und Reichen haben die geringsten Aussichten, erlöst zu werden, denn die Verführung durch Hochmut und Geld ist zu groß. Am wenigsten heilsfähig aber sind die Geistlichen. Sie sind das »Licht der Welt«, die die Unwissenden erleuchten sollen. Verfehlen sie ihre Aufgabe durch Eigennutz, sind sie verdammt. Die einzigen, die auf die Gnade des Heils hoffen können, sind die, die am untersten Ende der Hierarchie stehen: die einfachen Menschen, einfach im Geist und in der Lebensweise – die »Bauern und Toren«.

Das rituelle Lachen gegen den Tod, das schon immer zu den karnevalesken Festen beim Wechsel der Jahreszeiten und der Lebensabschnitte gehörte, ist bei den Harlekinen zu einem zweiten Lachen über die Torheiten und Eitelkeiten des Menschen geworden. Der Zusammenbruch des alten Weltverständnisses verändert dabei auch die Masken. Sie zerfallen in einzelne Elemente und werden mit beliebigen, abgenutzten Materialien in eine neue unvollkommene Konstruktion gebracht. Der Ethnologe Claude Lévy-Strauss hat diesen Vorgang in seinem Buch »Das wilde Denken« »bricolage« (Bastelei) genannt. Die intellektuelle »Bastelei« findet im mythischen Denken immer dann statt, wenn aus dem »Schutt« einer untergegangenen gesellschaftlichen Struktur eine neue entsteht. Sie greift dann zu dem Abfall und Trödel (bei Lévy-Strauss »odds and ends« und »secondhand-ware«), der als Fragment oder groteske Synthese über sich hinausweist auf eine Neubewertung des Menschen in einem anderen System.

Der Harlekin trägt so, wie der Jeck, das Lachen über den »törichten« Menschen, sich selbst eingeschlossen, immer schon mit sich herum. Von Anfang an ist ihm die Bedeutung des »Eitlen« beigemischt. 1175 nennt Peter von Blois, Geistlicher am englischen Hof, die Hofbeamten »Herlekinleute« (Herlewinleute), die »um leerer Eitelkeit willen dienen«. Er kritisiert sie als »Märtyrer im Namen der Weltlichkeit, Lehrer für irdische Nichtigkeit, Schüler des Hofes, Herlewinleute«. Die Bezeichnung werden die Normannen, die seit 1066 in England regierten, aus der Normandie mitgebracht haben. Sie ist dem peinlichen Bild der Toten im Geisterheer, das der Priester Gauchelin 89 Jahre früher sah, noch sehr nahe. »Herlewinleute«, das sind für Peter von Blois hysterisch Getriebene, die sich Nächte hindurch »plagen und schinden«, sich in gefährliche Unternehmungen und Schlachten stürzen und dabei nur »für die Hölle« reif werden. Später flachte die Bedeutung des Begriffs ab. In einem französischen Sprichwort des 16. Jahrhunderts wird die Lächerlichkeit der »herlequin« betont: sie sind »mehr Narren als Schurken«. Das macht sie den »eitlen Jecken« verwandt, die ja auch keine verlorenen Seelen mehr sind, sondern alberne Wichtigtuer. Aber das frühe christliche Grundmuster, das die Verblendung der »Herlewinleute »tadelt, klingt beim kölschen Jeck immer noch mit und macht ihn im engeren oder weiteren Sinn zu einem Nachfahren des mittelalterlichen Harlekin.

6.

Kölner Humor: Karnevaleske des Alltags

Wann der »Jeck« nach Köln gekommen ist, wissen wir nicht. Wohl aber, wie er sich auf den Straßen, in den Vierteln, Nachbarschaften, Familien und Lokalen verbreitet hat. Bachtin hat darauf hingewiesen, dass sich die lokale Lachkultur im Mittelalter über die vielen karnevalshaften Feste, zu denen auch die kirchlichen gehörten, entwickelt hat. In den großen Städten war sie am ausgeprägtesten, weil in ihnen auch die Feierkultur am dichtesten war. Zu den Städten, die im Spätmittelalter »zusammengerechnet etwa drei Monate im Jahr (manchmal auch länger) ein volles Karnevalsleben« lebten, zählte auch Köln.

Wolfgang Herborn hat das eindrucksvoll belegt. Er kommt allein auf ca. 50 Feiertage, die 1308 Erzbischof Heinrich von Virneberg festgelegt hat und die, mit wenigen Änderungen, 300 Jahre lang gültig blieben. Das waren jedoch nur die offiziellen Termine, das Feiern selbst konnte weit darüber hinausgehen. Wie z. B. Karneval, dessen Feiern an Dreikönige begannen und sich bis »halfasten«, Sonntag Lätare in der Fastenzeit, hinzogen. In den Aufzeichnungen des Ratsherrn Hermann von Weinsberg (1560–1596) kann man nachlesen, wie oft sich die Kölner seines sozialen Umfelds mit Freunden, Nachbarn, Verwandten zu »gastereyen« trafen, wie oft man da nicht nur »prasste«, sondern auch tanzte, sang und sprang und »kurzweil erzählte«, einfach »frolich gewest ist«. Aber