Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Ferdinand Viebig, der ältere Bruder Clara Viebigs, hat als junger Mann den kompletten Krieg 1870/71 mitgemacht. Seine Schilderungen dieses ersten »modernen« Krieges aus der Sicht des Soldaten und Offiziers berühren uns heute noch und zeigen eindrucksvoll auch die schrecklichen Seiten dieses »glorreichen« Feldzugs. Dieses Buch basiert auf : basierend auf: Aus meinem Leben-Erinnerungen eines alten Staatsanwaltes

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 374

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

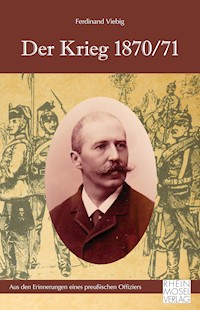

© 2021 – e-book-AusgabeRHEIN-MOSEL-VERLAGZell/MoselBrandenburg 17, D-56856 Zell/MoselTel 06542/5151 Fax 06542/61158Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-89801-917-0Ausstattung: Stefanie ThurAbbildungen Titel: © Dr. Michael Göring, Aglasterhausen

Ferdinand Viebig

Der Krieg 1870/71

Aus den Erinnerungen eines preußischen Offiziers

basierend auf:Aus meinem LebenErinnerungen eines alten Staatsanwaltes

herausgegeben von Thea Merkelbach

Rhein-Mosel-Verlag

Vorwort der Herausgeberin

Vor einigen Jahren recherchierte ich mit meinem Mann und Dieter Heimer, Daun, über die letzten Lebensjahre der Schriftstellerin Clara Viebig in Berlin. Die Ergebnisse wurden 2012 in einem ausführlichen Beitrag im Düsseldorfer Jahrbuch, Band 82, des Düsseldorfer Geschichtsvereins veröffentlicht. Titel: Thea und Wolfgang Merkelbach und Dieter Heimer: »Die letzten Lebensjahre Clara Viebigs. Die Rollen von Viebigs Bevollmächtigten Ernst Leo Müller, Berlin, und des Düsseldorfer Stadtarchivars Dr. Paul Kauhausen.«

Bei diesen Recherchen lernte ich Irene Viebig aus Frankfurt/Main kennen. Sie ist die Witwe Bernd Viebigs (1939 – 1994), des Urenkels von Clara Viebigs Bruder Ferdinand. Sie übergab uns die 4 Bände von Ferdinand Viebigs Lebenserinnerungen, die er 1910, ein Jahr nach seiner Pensionierung als Oberstaatsanwalt in Kassel, für seine Familie geschrieben hatte: Am Tage meines 65. Lebensjahres (17.11.12) … will ich an diesen Erinnerungen den letzten Federstrich tun, um mit Hilfe der Tippmamsell die 3 lesbaren Exemplare herzustellen, die ich meiner treuen Gattin (Henriette), meiner lieben Schwester (Clara) und meinem treuen Sohn und Enkel (Jost-Bernd) als schwaches Zeichen meiner Liebe und Dankbarkeit zu hinterlassen gedenke. – (Bd. IV, S. 986) Am 7. Oktober 2021 übergab Irene Viebig die Erstschrift von Ferdinands erwähnten drei Exemplaren mit einer handschriftlichen Widmung für den Sohn Werner an das Stadtarchiv in Trier. Das in diesem Buch verarbeitete Exemplar ist eines der beiden Durchschriften. Es gelangte über den Enkel Jost-Bernd und Urenkel Bernd in den Besitz von Irene Viebig. Über den Verbleib der Durchschrift für Clara Viebig ist Irene Viebig nichts bekannt. Die Texte wurden von Ferdinand Viebig handschriftlich korrigiert und mussten daher transkribiert werden.

Als Ferdinands Sohn Werner, Hauptmann der Reserve, als Beobachtungsoffizier der Luftwaffe im 1. Weltkrieg 1916 fiel, fügte sein Vater anhand der vielen Dokumente und Briefe seines Sohnes an seine Familie und seine Eltern einen 5. Band als Andenken an seinen Sohn hinzu. Von Irene Viebig erhielt ich ein Exemplar dieses Buches: »Mein Sohn, Neue Lebenserinnerungen von Ferdinand Viebig«. Über die Beerdigung seines Sohnes schrieb Viebig: Und dann kam der schwere Tag heran, Montag, der 17. Juli 1916, meiner Schwester Clara 56. Geburtstag, an dem wir … von Werner … für immer Abschied nehmen mussten. (Bd. V, S. 209)

Gegen Ende des Buches zitiert der Vater aus dem vielbeachteten Nachruf seiner Schwester Clara in der Sonntagsausgabe der »B. Z. am Mittag« vom 30. Juli 1916. Darin schildert sie ihre traurige Fahrt von Zehlendorf nach Bonn, wo sie mit Mann (Friedrich Cohn) und Sohn (Ernst) am Sonntag morgen zur Bestattung eintraf. Der Bericht ist eine einzige Anklage gegen den Krieg. Sie schreibt: »Deutschland, mein Deutschland, wo gehen all deine Männer hin? … Deutschland, mein Deutschland, was wird aus dir?« (Bd. V, S. 210) Das Familiengrab mit Wappen befindet sich auch heute noch wegen des künstlerisch gestalteten Grabsteins auf dem Poppelsdorfer Friedhof in Bonn. Dort fand auch Ferdinand drei Jahre nach seinem Sohn Werner 1919 seine letzte Ruhestätte. In dem Familiengrab ruhen auch seine Frau Henriette, die Tochter Elisabeth (1888 – 1896) und der Enkel Jost-Bernd.

Im Buch, das der Leser in der Hand hält, erinnert sich Viebig am Ende des ersten Bandes und im gesamten Band II an seine Erlebnisse bei der Ausbildung zum Einjährig-Freiwilligen in Düsseldorf und der unmittelbar anschließenden Einberufung zum Einsatz im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Er nimmt vom ersten bis zum letzten Tag am Feldzug mit mörderischen Schlachten und zermürbenden Belagerungen teil und verbringt anschließend bis zu seiner Heimkehr am 8. Juni 1871 seine angenehmste Zeit im Krieg als Besatzungssoldat an der Côte d’Or in Burgund und in Nancy. Bei seiner Heimkehr überreicht ihm seine spätere Frau Henriette Göring, inzwischen zu einem stattlichen Backfisch herangeblüht, hochrot vor Verlegenheit den obligaten Lorbeerkranz. (Bd. II, S. 385)

Zur Arbeitsweise:

Die Texte hat Fabian Lender unter Berücksichtigung der handschriftlichen Korrekturen Viebigs transkribiert, wofür ich ihm herzlich danke. Um für die Leser die Erinnerungen möglichst original zu erhalten, wurde die damalige Rechtschreibung beibehalten, was besonders bei der Groß- und Kleinschreibung auffällt.

Die Schreibweise ss statt ß und Ae, Oe und Ue statt Ä, Ö und Ü ist dem Alter der Schreibmaschine, die Viebigs Sekretärin zur Verfügung stand, geschuldet. Sie entsprechen nicht der damaligen Rechtschreibung, wie man z. B. im »Orthographischen Wörterbuch der deutschen Sprache«, von Dr. Konrad Duden, Leipzig und Wien, 1902, sehen kann.

Ferdinand Viebig weist in seinen Erinnerungen regelmäßig auf seine Fotoalben mit Aufnahmen der genannten Persönlichkeiten und Ansichtskarten hin, die leider verschollen sind. Das einzige, noch existierende Familienalbum hat Irene Viebig Dr. Michael Göring, Aglasterhausen, geschenkt.

Für die Anmerkungen zum Kriegsgeschehen wurden Informationen bei Wikipedia und aus der Fachliteratur benutzt:

– Tobias Arand: »1870/71. Die Geschichte des Deutsch-Französischen Krieges erzählt in Einzelschicksalen«, Hamburg, 2018

– Friedrich von Bodelschwingh: »Tagebuch-Aufzeichnungen aus dem Feldzuge 1870«, Gadderbaum/Bielefeld, (Bethel), 1896

– Karl Mewes: »Leiden und Freuden eines kriegsfreiwilligen hallenser Studenten vom Regiment Nr. 86 in den Kriegsjahren 1870 – 1871« Magdeburg/Leipzig, 1898

– Fröschweiler Chronik von Karl Klein: »Kriegs- und Friedensbilder aus dem Jahre 1870«, 29. Aufl., München, 1912

Da Viebigs Text über 100 Jahre alt ist, enthält er viele militärische Begriffe und Fachausdrücke, die heute antiquiert sind. Für ihre Erklärung leisteten Internet-Recherchen und alte Fremdwort- und Fachbücher gute Dienste:

– das »Neue große Fremdwörterbuch« von Dr. Adolf Genius Habbel Verlag; Regensburg, 1912 in 2 Bänden, 2. Aufl.

– das »HANDBUCH DER FREMDWÖRTER« von Dr. F. E. Petri GERA, 1896

– das »Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache« Dr. Konrad Duden, Bibliographisches Institut, Leipzig, 1902, 7. Aufl.

– der Sprach-Brockhaus: »Deutsches Bildwörterbuch für jedermann«, Wiesbaden, 1948

Für die Anmerkungen danke ich Wolfgang Merkelbach.

Thea Merkelbach

Vorwort

Am 01. Januar 1909 musste ich aus Gesundheitsrücksichten verhältnismässig früh in den »wohlverdienten Ruhestand« treten, nachdem ich bereits seit dem 25. Juli 1908 beurlaubt war. Anfangs war das Ruhebedürfnis so vorherrschend, dass ich die gewohnte Arbeit kaum vermisste und mir die grosse Veränderung meiner Lebensverhältnisse kaum zum Bewusstsein kam. Jetzt aber, seitdem es mir körperlich besser geht, regt sich wieder der alte Tatendrang und ich will versuchen, mich schriftstellerisch etwas ausgiebiger zu beschäftigen. –

Im 40. Jahr nach dem Ausbruch des Krieges von 1870/71 beschloss ich auf Grund der Briefe, die ich damals an meine Eltern geschrieben und später von meiner Mutter zurückerhalten habe, meine persönlichen Erinnerungen an jene grosse Zeit soweit als möglich zu sammeln und zu ordnen. Dadurch traten aber allmählich auch andere Erinnerungen aus meinem früheren und späteren Leben hervor, und so bin ich im Februar 1910 in Lugano auf den Gedanken gekommen, die Bilder der Vergangenheit in weiterem Umfange festzuhalten und niederzuschreiben, so wie sie dem 62-jährigen jetzt erscheinen. –

Vieles ist inzwischen verblasst und manches erscheint im Laufe der Zeit vielleicht in verklärterem Licht der Phantasie, aber ich möchte wenigstens retten, was jetzt noch zu retten ist. Nicht, als ob ich ausserordentliche oder aussergewöhnliche Erlebnisse zu verzeichnen hätte, wie etwa mein väterlicher Freund und Gönner, der Oberlandesgerichtspräsident a. D. und Kanzler von Holleben (Anm. 1), der im Alter von 93 Jahren in Kassel verstorben ist und dessen hinterlassene Lebenserinnerungen sein zweiter Sohn, mein Jugendfreund H. von Holleben, Korvetten-Kapitän a. D. in Honnef mir freundlichst mitgeteilt hat. Ich schreibe weder Geschichte, noch einen Roman und denke nicht daran, meiner Schwester Klara (Anm. 2) ins Handwerk pfuschen zu wollen. Auch eine eigentliche Selbstbiographie liegt mir nicht im Sinn. Das überlasse ich bedeutenderen Männern und anspruchsvolleren Naturen. Ich schreibe überhaupt nicht für die Oeffentlichkeit, sondern nur für mich, für meine nächsten Angehörigen und allenfalls für einige besonders vertraute Freunde, und will einfach erzählen, was mir gerade einfällt und was mir selbst erzählenswert erscheint. –

Eine zusammenhängende Darstellung meines Lebens- und Werdeganges traue ich mir überhaupt nicht zu. Innere Wandlungen und Lebenserfahrungen, berufliche Betrachtungen und juristische Erörterungen scheiden gleichfalls aus. Die Fehler und Dummheiten die ich begangen habe, die bitteren Enttäuschungen, die auch mir nicht erspart geblieben sind, behalte ich für mich. Ich bin als richtiger Sohn meines Vaters zeitlebens ein ziemlich verschlossener Mensch gewesen, der intimere Gedanken und Gefühle nicht preis zu geben und zur Schau zu stellen liebt, und so wird es nun auch wohl bleiben. Sollte ich aber im Verlauf meiner Aufzeichnungen dennoch einzelne Streiflichter auf eigene Welt- und Lebensanschauungen fallen lassen, so möge man das nicht als Bekenntnisse einer schönen Seele, sondern als Entgleisungen eines eitlen Toren betrachten, der im Alter nicht mehr überall schweigen konnte, wo er vielleicht auch jetzt noch besser den Mund gehalten hätte. Im Allgemeinen genügt es mir, die kurzen Daten meiner Personalakten und der von mir nach meiner Verheiratung begonnenen Familienchronik durch diese losen Blätter zu ergänzen und dieses dürre Gerippe mit etwas mehr Blut und Leben zu erfüllen. –

Meine Ausbildung als Einjährig-Freiwilliger

Am 1. Januar 1870 erwachte ich ohne das inzwischen abgeschaffte zweite Examen als wohlbestallter Referendar, war aber wie oben erwähnt bereits am 01. April 1869 als Einjährig-Freiwilliger (Anm. 3) bei der 4. Kompagnie des Niederrheinischen Füsilier-Regiments Nr. 39 (Anm. 4) eingetreten. –

Die Kaserne der »Nüngendrüxiger« und die Ulanenkaserne, beide nur durch die heute allein noch stehende Garnisonkirche, lagen in der Kasernenstrasse ungefähr da, wo jetzt die neue Oberpostdirektion, das Schauspielhaus, die neue Synagoge, der rote Bankpalast und andere Gebäude stehen, und dahinter dehnte sich bis zum Kanal an der Königsallee der jetzt vor lauter neuen Strassenzügen durchquerte Exerzierplatz aus. Dort lernte ich die Beine strecken und das Gewehr anfassen – »Fasst das Gewehr an«, so lautete ein jetzt verschollenes Kommando – und dort fühlte ich den ersten Affen (Anm. 5), darin den ersten Sandsack auf dem Buckel, bis ich endlich fähig war, mit dem Bataillon im Dünensande der Golzheimer Heide zu waten.

Im Allgemeinen kann ich über schlechte Behandlung beim Militär nicht klagen, wenn es mir auch zunächst keineswegs leicht wurde, mich in des Dienstes ewig gleichgestellte Uhr zu fügen, nachdem ich das freie Studentenleben genossen und mich bereits als höheren Justizbeamten fühlen gelernt hatte. Sergeant Wippler, dem unsere erste Ausbildung übertragen wurde, sorgte für unfreiwillige Komik. »Der Viebig steht wieder da wie die Gans wenns wittert.« Oder beim Präsentieren des Gewehrs: »Die rechte Hand ist nur zum Schauder da.« (Er meinte damit »zur Schau«). In den Unterrichtsstunden wurden auch schriftliche Arbeiten gemacht, und als einer meiner Kameraden sich dahin äusserte, dass der militärische Briefstil kurz und bündig sein müsse, verzierte Wippler das Wort bündig mit zwei roten Strichen und verbesserte »kurz und pintig«. Jeden Vormittag zog Wippler ganz kameradschaftlich mit zum Frühstück in eine benachbarte Kneipe, nahm übrigens bescheiden mit einem Glas Bier und einem Zipfel Leberwurst vorlieb und schimpfte eine Viertstunde später wieder wacker auf uns los. Einige Jahre später hatten wir die Rollen vertauscht. Ich war Staatsprokurator (staatl. Prozessbevollmächtigter) in Coblenz, da erschien eines Tages der Polizeisergeant Wippler aus Simmern vor den Schranken des Zuchtpolizeigerichts und hatte sich wegen Misshandlung im Amte zu verantworten. Er hatte einen Arrestanten, der ihm nicht gutwillig folgen wollte, zunächst auf eine Karre gebunden, dann aber auf dem Transport durch die Stadt mit Säbelhieben derart zugerichtet, dass ich auf Grund des § 340 des Strafgesetzbuches 4 Monate Gefängnis beantragen zu müssen glaubte. Ob er mich in meiner schwarzen Robe wiedererkannt hat, weiss ich nicht; aber ich habe ihn gut erkannt.

Nach der Einstellung in der Kompagnie kam ich in die Korporalschaft des Sergeanten Lagermann, genannt »der schöne Lagermann«. Er beehrte mich zwar mit seiner Freundschaft und war tief gekränkt, als ich in einem Manöverquartier nicht gern mit ihm in einem Bette schlafen wollte, war aber wegen seines Jähzorns nur mit Vorsicht zu geniessen. Wenn ihm etwas auf der Stube nicht passte, liess er die armen Kerle antreten, mit beiden Händen einen Schemel fassen und kommandierte: »Stillgestanden! Fersen hebt! In den Knien beugt! Arme vorwärts streckt!« So liess er sie stehen, bis sie anfingen zu wackeln und umzufallen. Dann allerdings war sein Zorn verraucht, und er backte vor versammeltem Kriegsvolk seinen abendlichen Pfannekuchen, worin er eine besondere Virtuosität besass. Für 2 Pfennige Mehl, dazu ein Ei, eine Zwiebel und etwas Speck, und fertig ist die Laube. Später soll er ganz verrückt geworden sein, sodass er schon bei der Mobilmachung 1870 nicht mehr zur Stelle war. Bald kamen auch die ersten Wachen, die mich jedes Mal ungezählte Krüge Bieres für die mitbeteiligten Mannschaften kosteten. Mutter schickte mir durch meinen Putzkameraden immer ein besonders gutes Mittags- und Abendessen, aber im Allgemeinen schätzte ich diese Wachen wenig. Vor dem Jägerhof Posten zu stehen, wo damals seine Königliche Hoheit der Fürst Karl von Hohenzollern (Anm. 6) residierte, und jetzt nach Niederlegung der beiden Seitenflügel der Oberbürgermeister seine Wohnung hat, und in dem jetzt gleichfalls verschwundenen Marstallgebäude (herrschaftlicher Pferdestall) in der Pempelforterstrasse auf der Pritsche zu kampieren, das ging allenfalls noch an; aber draussen bei Wind und Wetter am Pulvermagazin in finstrer Mitternacht so einsam auf der fernen Wacht (Anm. 7) zu stehen, das war kein Genuss, und man war froh, wenn sich hie und da ein anderer Füsilier (Infanterist) für Geld und gute Worte zur Uebernahme einer Nachtschicht anbot. Im zweiten Halbjahr kam der Gefreite Viebig schon als Kommandant auf Pulverwache, aber auch das war ein mässiges Vergnügen und wurde mir durch einen ärgerlichen Zwischenfall noch besonders versalzen. Der Wachhabende muss sich von seinem Vorgänger u. a. auch das Inventar übergeben lassen und die Richtigkeit im Wachbuch bescheinigen. Natürlich tut man das auf Treu und Glauben und keinem Menschen fällt es ein, die Brocken näher nachzuprüfen. Als ich aber am folgenden Mittag abgelöst wurde, vermisste mein Nachfolger eine schon seit Jahr und Tag fehlende Leiter, die sicherlich längst den Weg in den Ofen gefunden hatte, und darüber musste die Intendantur nun Ströme von Tinte vergiessen. »Die preussische Armee wird noch mal im Tintenfass untergehen«, habe ich mal irgendwo gelesen. Einstweilen aber durfte ich die Leiter bezahlen und das Vaterland war gerettet. Im Jahre 1871 war ich bei der Okkupationsarmee (Besatzungsarmee) in Frankreich mit der Abnahme einer Victualienlieferung (Lebensmittellieferung) beauftragt, und als ich eine gelieferte Speckseite als ranzig beanstanden zu müssen glaubte, bekam ich einen Rüffel, weil alle anderen Abnehmer den Speck als tadellos befunden hatten.

Das Herbstmanöver 1869 führte uns an die Ruhr nach Werden und Essen, und ich besitze noch einen am 05. September aus Heidhausen (jetzt Stadtteil von Essen) bei Werden an meine Eltern gerichteten Brief. Bei dieser Gelegenheit lernte ich zum ersten Male auch das freundliche Städtchen Kettwig, die später öfters von mir besuchte Heimat meiner Schwiegertochter Hedde (Anm. 8) kennen. Der Feind lag in Kettwig, wir waren auf Vorposten und in einer dunklen Nebelnacht führte Major von Wichmann unser ganzes Bataillon auf Schleichpfaden lautlos zwischen den feindlichen Vorposten durch und wir rückten – unglaublich, aber wahr – mit klingendem Spiele in Kettwig ein, bevor der Feind aus den Federn war. An einem anderen Tage schoss unsere Artillerie vom Kanonenberge aus die Kettwiger Brücke in Brand, sodass die feindliche Kavallerie neben der Brücke durchs Wasser musste, und meiner Kompagnie fiel die undankbare Aufgabe zu, eine Feldbatterie auf dem kürzesten Wege, d.h. ohne Weg und Steg im Trabe den Berg hinauf zu lotsen. Die Sache war sehr anstrengend, und wir glaubten eine besondere Leistung vollbracht zu haben, ahnten aber freilich nicht, dass binnen Jahresfrist noch ganz andere Anforderungen an unsere Leistungsfähigkeit gestellt werden würden. Zum Schluss lernte ich bei Aplerbeck auch das erste Biwak mit greulichem Regenwetter und reichlichem Dortmunder Kronenbier kennen und bin heute noch im Zweifel, ob der Klapperfrost, der mich am nächsten Morgen schüttelte, mehr von der äusseren oder inneren Anfeuchtung herrührte. –

Mit meinem Hauptmann Herrn von Asmuth, einem ebenso gutmütigen wie unpraktischen Theoretiker stand ich mich gut. Er lobte meine Meldungen und Antworten beim Felddienst und im Unterricht und war von meinen Schiessleistungen so überrascht, dass er sich auf dem Scheibenstand im Bilkerbusch eines Nachmittags selbst in die Anzeigendeckung begab, um persönlich festzustellen, ob nicht etwa zu meinen Gunsten gemogelt würde. Ich hatte gerade meinen besten Tag, und von da ab hatte ich bei ihm einen Stein im Brett. Meine Ahnung, dass er im Ernstfalle kein grosser Kriegsheld sein würde, sollte sich nur zu bald erfüllen. –

Im Winter 1869/70 bekam ich durch den Regimentskommandeur von Woyna (Anm. 9) ein paar Tage Stubenarrest, weil ich gegen das Verbot des Offiziers, der uns zur Reserveoffiziersprüfung vorbereitete, gelegentlich einen Blick in den allwissenden Dilthey (Militärratgeber), den unfehlbaren Ratgeber aller künftigen Reserveoffiziere, geworfen hatte. Aber sonst passierte mir nichts. Rechtzeitig hatte ich am 01. Oktober die Knöpfe bekommen (Anm. 10) und wurde am 01. April 1870 mit dem Qualifikationstest zum Reserveoffizier entlassen. »Dem überzähligen Unteroffizier Viebig, welcher sich als ein gebildeter moralischer junger Mann bewiesen, auch im Dienst regen Eifer und guten Willen gezeigt hat, wird hiermit auf Grund der mit ihm abgehaltenen Prüfung bescheinigt, dass er sich zur demnächstigen Beförderung zum Reserveoffizier empfiehlt.« Fröhlich konnte ich also mit meinen Kameraden das alte Reservelied anstimmen:

»Leb wohl, du liebe Kompagnie,

Leb wohl, mein altes Regiment!

Das Herz uns jetzt zur Heimat zieht,

Denn unsre Dienstzeit ist zu End.«

Wer hätte geahnt, wie bald ich Regiment und Kompagnie schon wieder sehen würde. –

Meine Heimat war zunächst das Düsseldorfer Friedensgericht bei Herrn Justizrat Pelzer; denn durch Präsidialverfügung vom 17. Februar 1870 war mein Vorbereitungsdienst dahin geregelt worden, dass ich zunächst auf 5 Monate bei einem Friedensgerichte, auf 3 Monate bei einem Notar (Justizrat Lützeler), sodann wenigstens 8 Monate bei dem Landgerichte und weiter wenigstens 6 Monate bei einem Advokatanwalte beschäftigt werden sollte. Kaum aber war ich in meinem eigentlichen Berufe wieder etwas warm geworden, als die bekannten politischen Verwickelungen begannen, die mich von neuem unter die Fahnen riefen. Mein Vater war in Carlsbad, und während wir, meine Mutter und ich, an dem bevorstehenden Ausbruch der Feindseligkeiten längst nicht mehr zweifelten, zögerte er bis zum letzten Augenblick mit dem Abbruch seiner Kur, da er immer noch glaubte, dass der gesunde Menschenverstand bei den Franzosen die Oberhand gewinnen müsse. Endlich traf Vater noch vor Toresschluss in Düsseldorf ein, als bereits auf allen Strassen ›Hurra‹ gerufen und die ›Wacht am Rhein‹ gesungen wurde.

Und wenn die Kriegeswaffe blitzt

Für Kaiserkron’ und Deutschlands Ehre,

Sag an, wer unsern Rhein beschützt,

Im freien Mannesarm die Wehre?

Getreu dem Freund

Ein Schreck dem Feind!

Wer schlägt im Kampf so kühn und kräftig drein?

Es ist das Regiment vom Nieder-Rhein!

Die Nummer 39 ziert

Auch meine Schulter, lasst euch sagen:

Wohin mich auch mein König führt

Nach Freud und Schmerz

Bricht einst mein Herz,

Dann schreibt mir auf meines Grabes Stein:

»Er stand im Regiment vom Nieder-Rhein«

(Nach einem Lied von C. Protzen

bearbeitet von dem gehorsamst

unterzeichneten Ferd. Viebig.)

Kriegszeiten.

Von Düsseldorf bis Gravelotte

»Gestellungs-Ordre (Gestellungsbefehl). Der Uffz Viebig, Ferdinand Carl Heinrich Herrmann zu Düsseldorf wird hierdurch angewiesen, sich den 20. Juli 1870 vormittag 9 Uhr auf dem grossen Exerzierplatz hinter der Infantriekaserne unfehlbar zu gestellen, wo er weitere Befehle zu gewärtigen hat. Im Falle des ungehorsamen Ausbleibens steht ihm die Strafe nach der Strenge des Gesetzes bevor. Düsseldorf, den 16. Juli 1870. Landwehrbezirkskommando.« –

Die wenigen Tage bis zum Ausmarsch vergingen wie im Traum. Einer meiner ersten Gänge war mit meiner Mutter zum Meister Einbrod in der Bahnstrasse, um mir noch schnell ein paar tüchtige Marschierstiefel mit hohen Schäften machen zu lassen. In der Tat lieferte mir der brave Schuster ein wahres Meisterstück. In einem Briefe vom 13. Oktober konnte ich berichten, dass sie erst einmal neu besohlt seien, obwohl ich die gelieferten Kommisstiefel (Anm. 11), die mich entsetzlich drückten, bis dahin nur zweimal getragen hatte. Ausserdem gab er mir gratis noch einen ganz besonderen Segen mit auf den Weg. Das sogenannte Zungenreden (Anm. 12) ist doch kein leerer Wahn. Einbrod gehörte zu irgendeiner religiösen Sekte und war sonst ein stiller, in sich gekehrter Mann. Jetzt aber packte ihn die patriotische Begeisterung, er geriet vollständig in Verzückung und fing an zu predigen wie ein Apostel und Prophet. Die wundersamsten Worte strömten ihm nur so von den Lippen, und wenn ich mich auch des Inhalts nicht mehr erinnere, so ist mir doch der Eindruck eines seltenen Erlebnisses geblieben, dem ich aus meinen Erfahrungen nichts Aehnliches an die Seite zu stellen wüsste. –

Etwas realistischer ging es in der Kaserne zu. Ich wurde gleich wieder in die 4. Kompagnie eingestellt und hatte so den Vorteil, mich nicht erst an lauter fremde Gesichter gewöhnen zu müssen. Hauptmann von Asmuth blieb samt seinem bisherigen Feldwebel Kleinert beim Ersatzbataillon zurück. Ein neuer Herr, der Premierleutnant (Oberleutnant) Bernecker, der die Stammmannschaften noch gar nicht kannte und erst am 22. August zum Hauptmann und Kompagniechef befördert wurde, übernahm die Führung, und eine neue »Mutter« in Gestalt eines soeben erst aus der Unteroffizierschule entsprungenen, demnächst bei Spichern gefallenen Sergeanten Paasche, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, wurde der Kompagnie zugeteilt. Beide waren daher von vornherein in mancher Beziehung auf mich angewiesen, und doch wäre ich um eines Haares Breite überhaupt nicht ins Feld gezogen. Der alte Feldwebel war mir nicht gewogen, seitdem ich mit seinem intimsten Feinde, dem Bataillionsschreiber Leist auf vertrautem Fusse stand. Während des Dienstjahres hatte er mir nicht viel anhaben können, da ich pünktlich meinen Dienst besorgte, mir keine Blössen gab und keine besonderen Vergünstigungen beanspruchte; aber wenn er mich irgendwo schikanieren konnte, so tat er es gern. Nun hatte das Bataillon vor dem Ausrücken einen federgewandten Unteroffizier zu stellen, der als Schreiber beim Bezirkskommando in Düsseldorf zurückbleiben sollte, und dass die Wahl auf mich, den Offizieraspiranten fiel, das glaube ich heute noch den Bemühungen des intriganten Feldwebels zuschreiben zu müssen. Ich steckte mich hinter den mir wohlgesinnten Regimentsadjutanten Premierleutnant Fleischhammer, jetzt Oberst a. D. in Berlin, den Onkel der netten Frau von Bunsen auf Haus Leppe bei Engelskirchen, und diesen gelang es, mich bei dem Bezirkskommandeur Oberst Mensing durch persönliche Vorstellungen wieder loszubetteln. Der Feldwebel rächte sich durch eine letzte Tat, aber schaden konnte er mir nicht mehr. Als am letzten Nachmittag von der 4. Kompagnie ein Unteroffizier kommandiert werden musste, der am Morgen des 24. Juli das Verladen der Bataillonsfahrzeuge auf dem Bahnhof in Obercassel zu leiten hatte, so erschien ich ihm natürlich als die geeigneteste Persönlichkeit. Ich kam so um den einem Triumphzug gleichenden Ausmarsch durch Düsseldorf und musste schon um 5 Uhr morgens drüben sein, während der Extrazug des Bataillons erst um 7 Uhr abgehen sollte; aber das half mir vielleicht über den Abschied vom Elternhause nur umso schneller hinweg. –

Im Morgengrauen lief meine Mutter noch in den Garten, um mir eine weisse Rose auf den Helm zu stecken – ein Motiv, das Clara Viebig im 25. Capitel der »Wacht am Rhein« (Anm. 13) verwertet hat – und dann gings hinaus ins feindliche Leben. »Die gute Frau hat dir noch lange nachgeweint da droben am Fenster«, so schrieb mir Klostermann nach einem Besuch bei meinen Eltern. –

In Obercassel begrüsste mich noch der Regierungsrat Richter, ein Freund meiner Eltern, der später ein hohes Tier in der elsasslothringischen Schulverwaltung geworden ist, und wenn unterwegs in unserem Zuge eine Kupplung riss und bei der Ankunft in Stolberg unsere Kompagniekarre eine Böschung hinunter fiel und dem armen Kutscher ein Bein zerbrach, so war ich wenigstens nicht schuld daran. –

Ich bin der Königlichen Vierten während des ganzen Feldzugs treu geblieben, habe 11 verschiedene Kompagnieführer kommen und gehen sehen, und so ist es denn kein Wunder, dass ich mit dieser Kompagnie besonders verwachsen bin. –

In Stolberg bei Aachen besuchte ich den Pfarrer Spiess, des Trierer Pfarrers (Anm. 14) ältester Sohn, um mich nach meinem Freunde Rudolph zu erkundigen, der in Neuwied beim Ersatzbataillon NO 40 stand, und von Stolberg aus begannen wir am 25. Juli den Vormarsch an die Saar, der nur durch eine Abschwenkung zur Beobachtung der Luxemburger Grenze unterbrochen wurde. Mit frohem Mut waren wir in Stolberg angekommen und fanden überall den gleichen freundlichen Empfang, aber die heissen Marschtage durch das hohe Venn und die unwirtlichsten Teile der Eifel gehören zu den fürchterlichsten Erinnerungen. Neues Schuhzeug, ungeübte Reservisten, kümmerliche Quartiere und noch kümmerlichere Verpflegung. In dem Staub und der Schwüle fielen die Leute wie die Mücken, und gleich am ersten Tage hatte die 250 Mann starke Kompagnie nicht weniger als 30 Marode (Anm. 15). Premierleutnant Bernecker war der jüngste Kompagnieführer und deshalb bekamen wir die entlegensten Quartiere und hatten die weitesten Märsche. Schon am ersten Marschtage jagte der Kompagnieführer den unbrauchbaren Feldwebelaspiranten, der nicht einmal Rotten abzählen und Sektionen abteilen konnte, Knall und Fall zum Teufel. »Scheren Sie sich in die Front! Unteroffizier Viebig, Sie übernehmen von heute ab die Feldwebelgeschäfte!« Aber was verstand ich von Feldwebelgeschäften? Es ist zwar kein Kunststück, aber man muss es doch kennen. Ich hatte nach den erschöpfenden Märschen gerade genug zu tun, um für das Unterkommen der Leute zu sorgen und die von meinem Vorgänger hinterlassenen schriftlichen Arbeiten zu erledigen und hatte z. B. keine Ahnung davon, dass ich in jedem Marschquartier mit den Ortsvorstehern wegen der Verpflegung abzurechnen hatte. Noch im Jahre 1871 kamen die Reklamationen, die ich dann nur annähernd nach Gutdünken beantworten konnte. –

Am 26. Juli passierten wir mit klingendem Spiele die romantisch gelegene Kreisstadt Montjoie (Monschau) (vergl. das »Kreuz im Venn«) (Anm. 16) und nach 18-stündigem Marsche von Lammersdorf gelangte die Kompagnie gegen 5 Uhr nachmittags nach Wollenberg, »einem miserabelen Neste von wenigen Häusern auf hohem schroffen Berge.« –

Die letzten Nachzügler trafen erst um 09:30 Uhr abends ein, und inzwischen war ich nach dem Genuss von Kartoffeln und Sauerkraut – das beste was die Leute hatten – längst wieder unterwegs zum Befehlsempfang in dem 1,5 Stunden entfernten Städtchen Hellenthal. Der Kompagnieführer requirierte zwar für mich ein Fuhrwerk, aber Pferde und Wagen gab es in Wollenberg nicht und so wurde ich auf ein mit zwei Kühen bespanntes Leiterwägelchen gesetzt, das auf dem abschüssigen und steinigen Karrenwege derart stiess und stolperte, dass ich es dann doch vorzog, die Equipage (vornehme Kutsche) wieder nach Hause zu schicken und mich auf meine eigenen Füsse zu verlassen. Ich war beauftragt, dem Bataillonskommandeur Major von Wichmann zu melden, dass die Kompagnie wegen der vielen Fusskranken dringend einiger Schonung bedürfe und voraussichtlich morgen nicht so früh zum Rendez-vous erscheinen könne; aber unbewegten Antlitzes hörte der hohe Herr, ein ebenso tüchtiger als rücksichtsloser Offizier, meine gehorsame Meldung an und schnarrte mit schneidender Schärfe: »Sagen Sie dem Herrn Premierleutnant, die Kompagnie ist morgen früh zur befohlenen Minute zur Stelle.« Das einzige, was ich erreichen konnte, war der Befehl, den Stabsarzt aufzusuchen, und ihn im Namen des Kommandeurs zum Besuche der Kranken in Wollenberg aufzufordern. Unterdessen aber kam ein Donnerwetter und der Arzt erklärte mir, es falle ihm gar nicht ein, bei solchem Wetter im Dunkeln den Berg hinaufzulaufen. Bei sinkender Nacht kam ich allein da oben wieder an und löffelte noch etwas von einer elenden Brotwassersuppe oder Wasserbrotsuppe, vermochte aber vor Aerger und Uebermüdung nicht zu schlafen und war in aller Herrgottsfrühe wieder auf den Beinen. Natürlich kamen wir bedeutend zu spät zum Rendez-vous, und nachdem Bernecker die Kompagnie zur Stelle gemeldet hatte, liess der Major stillstehen, die Offiziere eintreten und durch den Adjutanten die Kriegsartikel verlesen. Bernecker war über diese mindestens überflüssige Behandlung ausser sich und wollte sich allen Ernstes eine Kugel durch den Kopf schiessen.

Am Abend versammelten sich die Kompagnieoffiziere in seinem Quartier zu Manderfeld, wo heute das von meiner Schwester durch ihre Novelle »Auf dem Rosengarten« in der Kölnischen Zeitung angeregte Krankenhaus steht (Anm. 17). Auch meine Wenigkeit wurde auf Bernecker’s persönliche Einladung hinzugezogen und nur mit Mühe gelang es, den Kompagnieführer vor übereilten Entschlüssen, als da sind Abschiedsgesuch, Herausforderung zum Zweikampf, Beschwerde u.s.w. abzuhalten. Die Spannung zwischen Bernecker und von Wichmann sollte nur zu bald eine unvorhergesehene Lösung finden. –

Am 28. Juli passierten wir die Kreisstadt Prüm, wo der neue Regimentskommandeur Oberst Eskens (Anm. 18) bei drückender Hitze Parademarsch machen liess und sich anerkennend darüber auszudrücken geruhte, und am 29. Juli rückten wir in Bitburg, der Heimat meines bei der Garde Fussartillerie stehenden Freundes Limbourg (Anm. 19) ein. Ich besuchte schnell seinen Vater, der dort einen grossen landwirtschaftlichen Betrieb besass und u. a. einen vorzüglichen Schweizerkäse erzeugte, und widmete mich dann zum letzten Male den unseligen Feldwebelgeschäften. Bernecker hatte meinen fortgesetzten Bitten nachgegeben und die Abordnung eines berufsmässigen Vertreters beantragt, der in Bitburg zu uns stiess, und als wir nun in der Nacht herausgetrommelt wurden, nahm ich wohlgemut Gewehr und Tornister, die damals viel schwerer waren, von neuem auf den Puckel. Während der Feldwebelepisode hatte ich wenigstens den Affen auf die Kompagniekarre legen dürfen, und merkte nun doch, dass die letzten Tage auch ohne diese Last nicht spurlos vorübergegangen waren. –

Wir kamen am 30. vormittags nach Helenenberg (Anm. 20) ins Quartier und ich erinnere mich, wie ich hier als Student mit Limbourg bei seinen Verwandten zu Besuch gewesen war. Onkel und Tante Limbourg waren Geschwisterkinder und hatten zwei blühend aussehende, aber taubstumme Töchter, die an unserer übermütigen Laune Gefallen fanden und beide a tempo in Tränen ausbrachen, weil sie nicht gleiches mit gleichem vergelten konnten. Jetzt hätte ich diese Mädchen gerne wiedergesehen, aber es kam wiedermal anders. Kaum war ich ins Heu gekrochen, um zunächst die gestörte Nachtruhe nachzuholen, da wurde Generalmarsch geschlagen und um 13:30 Uhr mittags ging es ohne Mittagessen weiter. Die nötigen Leiterwagen für die Maroden wurden diesmal von vornherein mitgenommen, und die Stimmung war nichts weniger als begeistert. Als ich aber von der »Hohen Sonne« (heute Ortsteil von Aach an der B51) das alte Trier da unten im Moseltale liegen sah, da biss ich noch einmal die Zähne zusammen, um das Ziel des Tages glücklich zu erreichen. –

Beim Einzug um 7 Uhr abends merkte man gleich, dass hier in der Nähe der Grenze die allgemeine Stimmung doch noch eine viel gehobenere war, als ich es in dem nüchterneren Düsseldorf kennengelernt hatte. An einem Parterrefenster in der Brückenstrasse stand Frau Schleicher (Anm. 21) mit ihrer Tochter Ella und kredenzte aus einer Giesskanne Milchkaffee, und noch durch einen Brief vom 27. Juli 1910 hat Frau Ella, jetzt Witwe Geheimrat Buss mich nachträglich darüber beruhigt, dass jene Giesskanne ganz neu gewesen sei und ihren Zweck ausgezeichnet erfüllt habe. Erst auf dem Kornmarkt wurde Halt gemacht, und als ich dort vor dem Casino auf meinem Tornister an der Erde sass, da erschien auch schon der gute alte Oberst »Icke« (Oberst a. D. Modrach) (Anm. 22), um sich mit rührender Fürsorge meiner anzunehmen. Auch Mathieu’s (Anm. 23) fanden sich mit Frl. Fuxius (Anm. 24) ein und machten ältere Rechte geltend, und so zog ich denn mit Mathieu’s nach der Dampfschiffartsstrasse. Es gab ein für Mathieu’sche Verhältnisse sehr gutes Abendessen, aber schon während des Essens fielen mir die Augen zu. –

Am folgenden Vormittag, den 30. Juli, wurde auf dem Palastparadeplatz exerziert, weil bisher noch gar keine Zeit und Gelegenheit gewesen war, mit der kriegsstarken Kompagnie die üblichen Gefechtsformationen durchzunehmen. Dann war ich bei Modrach am Trierschen Hof zu Tisch und um 3 Uhr Nachmittags führen wir mit der Bahn bis Beurig, um die kriegsmässige Sicherung des wichtigen Defilees (Brückenengparade) von Conzerbrück mit möglichster Schnelligkeit durchzuführen. Am 01. August kam endlich bei Beurig in Irsch der ersehnte Ruhetag und ich benutzte ihn, um einmal gründlich Toilette zu machen und meinen fusskranken Burschen Breidenbach zu pflegen, der sonst immer alles »vermoost« d. h. famos fand, jetzt aber doch ziemlich kleinlaut geworden war. –

In den nächsten Tagen marschierten wir anscheinend zwecklos hin und her. Vermutlich galt es der näheren Zusammenziehung der unter dem Oberbefehl des Generals von Steinmetz gebildeten I. Armee bzw. des VII. Armeekorps unter General Zastrow und der 14. Division unter General von Kameke (Anm. 25). Jedenfalls aber bekam die Sache jetzt schon ein etwas kriegerischeres Aussehen. Es wurden Vorposten bezogen und Feldwachen ausgestellt, und meine Mutter hatte nicht unrecht, als sie mir am 04. schrieb: »Wenn Du diese Zeilen erhältst, stehst Du dem Feinde wahrscheinlich im Angesicht und kannst jeden Augenblick erwarten, dass Du die Schrecknisse des Krieges in seinem ganzen Umfange kennen lernst. Der liebe Gott und die Segenswünsche deiner Eltern begleiten Dich und die Gebete eines ganzen Volkes folgen den Kriegern auf ihren Wegen.« Ich selbst schrieb am 05. August auf einer Feldpostkarte, und zwar wie befohlen ohne Ortsangabe, an meinen Vater: »Unser Ziel ist bald erreicht. Vielleicht stossen wir morgen auf den Feind.« Woher ich das wusste? Im allgemeinen begreift man ja nicht viel vom Zusammenhang der Dinge, wenn man so als einer von Hunderttausenden im grossen Haufen mit marschiert, und den Gang der Ereignisse erfährt man manchmal erst aus späteren Briefen und etwaigen Zeitungen, die man selten genug zu sehen bekommt. An diesem 05. August aber wurde uns die erste Siegesnachricht von der Erstürmung Weissenburg’s und des Geissberges (Anm. 26) bekannt gemacht und mit lautem Hurra begrüsst, und auch bei uns lag etwas in der Luft, als ob wir ernsten Stunden entgegen gingen (Pfarrer Bodelschwingh schreibt dazu nach dem Gottesdienst für die 14. Division »Auch für uns wird nach dem Ruhetage ein Schlachttag kommen, an dem für manchen Kriegsmann der ewige Ruhetag anbricht.«)

Vom 05. zum 06. August biwakierte die 1. und 4. Kompagnie bei Landsweiler an der Strasse nach Saarbrücken. In der Nacht fiel starker Regen, Zelte gab es ausser den Offizierszelten damals noch nicht, und die in der Eile zusammengeflochtenen Laubhütten gewährten nur wenig oder gar keinen Schutz. So kam es, dass ich zwar mit dem Oberkörper im Trockenen, die Beine aber im Freien lagen und meine Tuchhose sich wie ein Schwamm voll Wasser sog, das mir noch bis zum Nachmittag des folgenden Tages immer am blossen Körper herunter rieselte. Gegen 11 Uhr vormittags erreichten wir mit der Vorhut der 14. Division St. Johann und überschritten die Saar auf der unteren Brücke, wo wir dem Kommandierenden des VIII. Armeekorps General von Goeben mit der historischen Brille begegneten (s. Anm. 25). Von dem übereilten Angriff der Franzosen auf Saarbrücken (Anm. 27) und von den Heldentaten des kleinen preussischen Detachements (vorgeschobener Truppenverband des Hauptheeres), das sich gegen die Uebermacht in den ersten Augusttagen dort gehalten hatte, wussten wir noch nichts und sahen mit Verwunderung die Spuren der französischen Granaten am Bahnhof in St. Johann. Saarbrücken selbst war in den letzten Tagen von deutschen Truppen völlig entblösst gewesen. Man nahm an, dass der Feind im Abziehen begriffen sei und die Spicherer Höhen (Anm. 28) nur noch mit einer Arrieregarde (Nachhut) besetzt halte. Bei unserem Einzug herrschte heller Jubel, die Regimentsmusik spielte lustige Märsche, von allen Fenstern winkten die Damen mit den Taschentüchern und wir wunderten uns nur, dass wir nicht Halt machten und in Saarbrücken einquartiert wurden. Die halbe Stadt lief neben uns auf der Strasse her, zu mir hatte sich der gute Landgerichtsrat von Westhofen gesellt, der mir in späterer Zeit noch näher treten sollte und begleitete mich bis zur Höhe des Exerzierplatzes jenseits der Stadt. –

Kaum hatten wir den Hohlweg vor dem Exerzierplatz erreicht, als eine Granate, vom roten Berge kommend, vorn ins Bataillon einschlug. Ein Splitter streifte die Flinte auf der Schulter meines Nebenmannes und alsbald verschwanden die Civilisten. Die Regiments-Musik, die sich noch immer an der Spitze befunden hatte, kam zurückgelaufen und verkroch sich unter der Führung des biederen alten Köllner in einen nahen Felsenkeller. Die hinter uns marschierende Batterie kam in voller Karriere den Berg herauf gerasselt, um auf dem Exerzierplatz abzuprotzen (das Geschütz vom Wagen lösen), ein schneidiger ermutigender Anblick. Wir selbst drückten uns instinktiv an die linke Wand des Hohlweges. »Nur ruhig, Kinder«, sagte der brave Unteroffizier Hausmann, »sie treffen nicht alle, ich kenne das von 66 (deutsch-österr. Krieg) her.« Da wurde ich auch schon zur ersten Kompagnie gerufen, denn der erste Verwundete – die Seite war ihm aufgerissen – war der lange Einjährige van Gelder, mit dem ich ein paar Stunden vorher während einer Pause auf dem Marsche nach Saarbrücken noch friedlich zusammen gefrühstückt hatte. Aber bevor ich noch dem Rufe folgen konnte, ging es weiter. Das dritte Bataillon setzte den Vormarsch in der Richtung auf das Stiringer Waldstück fort, das 1. Bataillon aber, in Kompagnie Kolonnen auseinandergezogen, bog links seitwärts aus und stieg längs des Repperts- und Winterberges nach der uns von den Spicherer Höhen trennenden Mulde hinab. –

Unten empfing uns ein ziemlich wirkungsloses Artilleriefeuer. Ein Granatsplitter schlug unter dem Pferde unseres Kompagnieführers ein, und der Gaul machte einen mächtigen Satz, hatte aber weiter nichts mitbekommen. Bernecker stieg ab und nun kam von der Höhe des Gifertwaldes auch das erste Chassepotfeuer (Anm. 29), bevor wir mit unseren veralteten Zündnadelgewehren überhaupt an eine Erwiderung denken konnten. Bald lag auch einer aus der Kompagnie am Boden, verdrehte die Augen und tastete mit den Händen in der Luft herum. Auch Leutnant von Forell, »die dicke Forelle«, bekam eine Kugel durch den Schnurrbart, zückte sein Taschenspiegelchen, besah sich den Fall und zog sich zurück. Einzelne Füsiliere warfen, um besser laufen zu können, das schwere Schanzzeug weg, ohne dass jemand sie daran hinderte, und mit möglichster Schnelligkeit suchte alles den unteren Waldrand zu erreichen. Dort waren wir im toten Winkel, die feindlichen Geschosse gingen über uns hinweg und dort legten wir in Reih und Glied die Tornister ab, um durch den Pfaffenwald zwischen Stifts- und Giffertwald die steil ansteigende Höhe zu erklettern. Die steilsten Stellen konnten nur dadurch erklettert überwunden werden, dass wir uns gegenseitig an den Gewehren hinaufzogen oder Bäume und Strauchwerk zur Unterstützung benutzten, aber dadurch löste sich natürlich der Kompagnieverband in lauter kleine Gruppen und Grüppchen auf, und als wir nun glücklich oben waren, wo sich die anderen Kompagnieen bereits im Feuergefecht befanden und der Dampf des damals nichts weniger als rauchlosen Pulvers sich bereits im Waldesdikicht festgesetzt hatte, da ging vollends aller Ueberblick und Zusammenhang verloren. –

Schon im Hohlweg beim Exerzierplatz hatte ich ein gelb und rotes Abzeichen, wie es die Franzosen auf den Tschako’s (Anm. 30) trugen, gefunden und mitgenommen, das ich heute noch besitze, und jetzt sah ich zwischen den Bäumen wieder etwas rotes am Boden schimmern. Ich ging mit einem Füsilier darauf zu und fand einen französischen Infanteristen in roten Hosen, der durch den Knöchel geschossen und mit dem Verbinden seiner Wunde beschäftigt war. »Ach nur a Tröpfle Wasser«, so redete der erste Franzose, den ich zu Gesicht bekam, mich in seiner elsässischen Mundart an, aber meine Feldflasche war bereits bis auf den letzten Tropfen geleert, und mein Begleiter hatte aus dem letzten Quartier nur noch etwas flüssigen Honig, den er dem armen Verwundeten einzuflössen versuchte. Weiter gings in den Wald hinein und dabei klatschten fortwährend die Kugeln gegen die Bäume und pfiffen einem um die Ohren, als ob einem jemand eine Hand voll Bohnen an den Kopf werfen wollte. An einer Lichtung stiess ich auf den Kompagnieführer, der zu mir sagte: »Sehn Sie doch mal, ob Sie irgendwo einen Tambour finden, er soll schlagen (d. h. die Trommeln rühren)«. Ich fand den Tambour und ging in gleichem Schritt und Tritt mit ihm von neuem vor. Der brave Tambour schlug aber nicht blos auf sein Kalbfell los, sondern haute mit seinen Trommelstöcken im Vorbeigehen auch auf den wohlgenährten Unteroffizier Sedig ein, der mit hochgerötetem Gesichte hinter einem Baume stand und nicht von der Stelle zu bringen war. Der mutige Ostpreusse, der wegen seiner »Blachbüchsen und seiner Arbsen mit Speck« schon im Frieden der Gegenstand allgemeiner Verhöhnung war, ist nachher überhaupt nicht wieder zum Vorschein gekommen und ich habe später nur noch gehört, dass er sich als unverwundeter Patient in irgendeinem Lazareth befinde. –

Am Waldrand angekommen, wo uns die feindlichen Schützen hinter einem Grabenrande gegenüberlagen, kniete ich hinter einem Baume nieder, zielte auf die im Pulverdampf zuweilen sichtbar werdenden Gestalten und verschoss so langsam einige Patronen, bis wir auf einmal aus der linken Flanke mit einem Hagel überschüttet wurden – es soll Mitrailleusenfeuer (Anm. 31) gewesen sein –, in dem sich einzelne Geschosse überhaupt nicht mehr unterscheiden liessen. Da kam plötzlich eine Rückwärtsbewegung in unsere schwachen Reihen. Von wo und von wem sie ausging, weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass auf einmal alles lief, dass ich mitlief, und dass wir in wenigen Minuten wieder unten am Berge waren. Auf einmal sah ich meinen Freund, den Bataillonsschreiber Sergeant Leist mit dem schönen roten Vollbart neben mir laufen und wir wechselten wohl ein paar Worte, aber auf einmal sah ich ihn nicht mehr. Lautlos war er verschwunden, um nicht wieder aufzustehen. Unten am Berge – es wird zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags gewesen sein – pflanzte sich der Vicefeldwebel (Unterfeldwebel) Kuhn auf freiem Felde mit der zerschossenen Fahne auf, um das Bataillon zu sammeln und zum Stehen zu bringen. Ein schöner stolzer Anblick, aber eine ebenso grosse Dummheit, denn die Franzosen folgten uns auf den Fersen, und wenn nicht einer von den Offizieren den Fahnenträger fortgetrieben hätte, so war es um die Fahne geschehen. Premierleutnant Bernecker lag plötzlich am Boden und stiess einen lauten Schrei aus. Er war in den Oberschenkel geschossen worden und niemand vermochte sich seiner anzunehmen. –

Bis dahin war man gar nicht zur Besinnung gekommen, aber jetzt auf dem Rückzug erwachte der Selbsterhaltungstrieb und jeder suchte sich selbst, so gut er konnte, in Sicherheit zu bringen. Ich drückte den Helm in den Nacken und lief mit den anderen dem Winterberge zu, konnte es aber doch nicht lassen, mich an jeder Regenwasserpfütze auf den Boden zu werfen und wie das liebe Vieh die trübe Flüssigkeit einzuschlürfen, bis mich die ins Wasser einschlagenden Kugeln wieder auf die Beine brachten. Viele konnten überhaupt nicht mehr laufen und so wurde es 8 Uhr abends und später, bis die letzten Reste des Bataillons sich am Winterberge unweit des jetzigen Aussichtsturmes sammelten. Am Abhang lag ein Häuschen in einem Garten oder Weinberg, mit einer massiven Mauer umgeben. Hinter dieser Mauer suchten wir Schutz gegen das uns anfangs noch verfolgende Geschützfeuer. In das Häuschen aber hatte man den tödlich getroffenen Füsilier Butzmühlen gebracht, der bis dahin immer der Spassmacher der 4. Kompagnie gewesen war. Wenn auf dem Marsche alles die Köpfe hängen liess, dann wusste er durch ein Scherzwort immer die Stimmung zu retten, und das beliebte Soldatenlied von der schönen Müllerstochter mit dem Refrain:

»Lauf Müller, lauf Müller lauf,

Mein lieber Müller lauf«

wurde in der vierten nie anders als mit der Variante »Putzmüller lauf, Müller lauf« gesungen. Jetzt lag der arme Putzmüller da drinnen röchelnd in den letzten Zügen und niemand sang ihm mehr sein Lieblingslied. –

Das erste Wiedersehn des kleinen Häufleins auf dem Winterberg war niederschmetternd. Im ersten Augenblick meinten wir, es sei überhaupt fast niemand übriggeblieben – auch Sergeant Paasche, der unglückliche Feldwebelaspirant gehörte zu den Gefallenen – aber allmählich kamen die Versprengten einzeln heran, und man hatte, wenngleich zu Tode erschöpft, doch wieder Augen und Ohren für den Fortgang des Gefechts. »Wären im Gifert- und Pfaffenwalde rechtzeitig hinlängliche Unterstützung vorhanden gewesen, so hätte durch vollständige Besitznahme der Hochfläche dem Gefecht wohl zu einer früheren Stunde eine entscheidende Wendung gegeben werden können.« So drückte sich Hauptmann Rinteln auf Seite 501 seiner »Geschichte des Niederrheinischen Füsilier-Regiments NO 39« sehr zurückhaltend aus. Er hätte dreist auch sagen können, dass ohne das vorschnelle und unüberlegte Draufgehen unserer Oberleitung der Sieg um einen Tag später mit weit geringeren Opfern möglich gewesen wäre und bei einer leicht ausführbaren Umgehung des Feindes voraussichtlich mit einer vollständigen Vernichtung des Korps Frossard (Anm. 32) geendigt haben würde. Wir wussten ja nicht einmal, wo unsere anderen Bataillone steckten, und erst als wir wieder auf dem Winterberg gelandet waren, sahen wir neue Bataillone herankommen und in den Kampf eingreifen. Wir sahen die preussischen Schützenschwärme am roten Berge langsam höher kriechen und ahnten nicht, wie sich dort auch unsere 9. Kompanie unter der persönlichen Führung unseres Brigadekommandeurs, des heldenmütigen Generalmajors von François am Sturme beteiligte (Anm. 33). Erst nach Jahren habe ich diese Scene auf dem Wandgemälde A. von Werner’s (Anm. 34) im Saarbrückener Rathaus zu Gesicht bekommen. Wir merkten wie die feindlichen Schrapnellwölkchen allmählich seltener wurden und das Chassepotfeuer auf der Höhe immermehr verstummte. Wir sahen staunend wie die erste preussische Batterie am roten Berge hinaufgeschafft wurde und alsbald die Verfolgung des abziehenden Feindes eröffnete. Wir sahen schliesslich eine lange Reihe von Geschützen ihr Feuer in der Richtung auf Forbach vereinigen und vergassen darüber Hunger, Müdigkeit und Durst. –

Im Kreise unserer Offiziere kam die Rede auf meinen schwer verwundeten Kompagnieführer Bernecker, und der Regimentsadjutant Premierleutnant Fleischhauer meinte: »Viebig macht sich gewiss ein Vergnügen daraus ihn zu holen.« Ich war natürlich sofort bereit und fühlte mich dennoch erleichtert, als in demselben Augenblick die Meldung kam, dass Bernecker bereits geborgen sei. Im Sommer 1880 sah ich eines Nachmittags im alten Wiesbadener Kurhaus einen kranken Mann in einer Sofaecke sitzen und ging unwillkürlich auf ihn zu: »Kennen Sie mich noch, Herr Hauptmann?« Da belebte sich das wachsbleiche Gesicht und er sagte nur das eine Wort: »Spichern!« Nach kurzer Unterhaltung nahmen wir für immer Abschied. Er ist aber wie ich sehe erst am 17.10.1889 im Alter von 53 Jahren gestorben. Ausser Bernecker war, ohne dass ich es bemerkt hätte, auch unser Premierleutnant von Beaulieu im Stiftswalde durch einen Schuss in die linke Brust verwundet worden – er starb am 10. August im Lazareth zu St. Johann – und von den Kompagnieoffizieren war nur noch der Sekondeleutnant (Leutnant) der Reserve Bäumer, ein älterer Referendar aus Dortmund, von dem noch mehr die Rede sein wird, unverwundet zur Stelle. Die Folge war, das Hauptmann Köppen, der als ältester Hauptmann an Stelle des an der Spitze der 3. Kompagnie gefallenen Majors von Wichmann die Führung des Bataillons zu übernehmen, noch am Abend der Schlacht zu mir sagte: »Sie legen von heute ab den Degen an, tun Offiziersdienst und übernehmen die Führung des 8. Zugs.« –

Gegen 9 Uhr kamen die Weiber von »Dale«, d. h. St. Arnual (Saarbrücker Stadtteil