8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carlsen

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

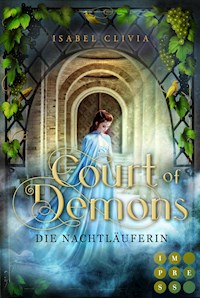

**Mit rabenschwarzen Schwingen im Kampf um den Thron** Unwiderstehlich düster und magisch! Isabel Clivia erschafft ein mystisches Russland voller Geheimnisse, Gefahren und Geschichten. Nachdem der jungen Zarentochter Vasilisa die Identität geraubt wird, kämpft sie nicht nur mit allen Mitteln um ihre Regentschaft, sondern auch um das Herz des Attentäters, der ihr Flügel so schwarz wie die Nacht schenkte… //Textauszug: »Sie verstehen nicht besonders viel von der Welt da draußen, Majestät«, sagte er und klang, als wollte er sich damit über sie lustig machen. »Sie kennen nur Ihren hübschen goldenen Palast. Bilden Sie sich nicht ein, zu wissen, wer ich bin.« »Sie sind ein Mörder.« »Mag sein. Aber ich bin auch Ihre einzige Möglichkeit, von hier zu verschwinden.«// //Leserstimmen: »Must Read für Fantasy-Fans« »Eine der tollsten Antagonisten, die ich bisher je kennengelernt habe!« »Unheimlich faszinierend.«// //Dies ist eine E-Box aus dem Carlsen-Imprint Dark Diamonds. Jeder Roman ein Juwel. Sie enthält alle Bände der magischen Fantasy-Dilogie »Der Kuss der Krähe«: -- Zarenthron (Der Kuss der Krähe 1) -- Zarenfluch (Der Kuss der Krähe 2)// Diese Reihe ist abgeschlossen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1138

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

www.darkdiamonds.de Jeder Roman ein Juwel

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich eventuell Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Carlsen Verlag GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Dark Diamonds Ein Imprint der CARLSEN Verlag GmbH © der Originalausgabe by CARLSEN Verlag GmbH, Hamburg 2019 Text © Isabel Clivia, 2019 Lektorat: Martina König Coverbild: shutterstock.com / © Helena Lansky / © 4 PM production / © Adam Fichna Covergestaltung der Einzelbände: formlabor Gestaltung E-Book-Template: Gunta Lauck / Derya Yildirim Satz und E-Book-Umsetzung: readbox publishing, Dortmund ISBN 978-3-646-30205-9www.carlsen.de

Dark Diamonds

Jeder Roman ein Juwel.

Das digitale Imprint »Dark Diamonds« ist ein E-Book-Label des Carlsen Verlags und publiziert New Adult Fantasy.

Wer nach einer hochwertig geschliffenen Geschichte voller dunkler Romantik sucht, ist bei uns genau richtig. Im Mittelpunkt unserer Romane stehen starke weibliche Heldinnen, die ihre Teenagerjahre bereits hinter sich gelassen haben, aber noch nicht ganz in ihrer Zukunft angekommen sind. Mit viel Gefühl, einer Prise Gefahr und einem Hauch von Sinnlichkeit entführen sie uns in die grenzenlosen Weiten fantastischer Welten – genau dorthin, wo man die Realität vollkommen vergisst und sich selbst wiederfindet.

Das Dark-Diamonds-Programm wurde vom Lektorat des erfolgreichen Carlsen-Labels Impress handverlesen und enthält nur wahre Juwelen der romantischen Fantasyliteratur für junge Erwachsene.

Isabel Clivia

Der Kuss der Krähe 1: Zarenthron

**Mit Flügeln so schwarz wie die Nacht** Die zwanzigjährige Zarentochter Vasilisa soll das Erbe ihres Vaters antreten und zur Herrscherin ihres Landes gekrönt werden. Aber dazu kommt es nicht. Am Tag vor ihrer Krönung taucht ihre angebliche Schwester im Palast auf und stiehlt mithilfe schwarzer Magie Vasilisas Identität. Ins Gefängnis geworfen muss die junge Zarentochter nun jeden Moment mit ihrer Hinrichtung rechnen. Doch dann erscheint Juran, der meistgesuchte Attentäter des Landes, in ihrer Zelle und bietet ihr ein Bündnis an. Bereit alles für die Rettung ihres Reiches zu tun, nimmt Vasilisa das Angebot an. Selbst wenn das bedeutet, sich auf die dunkle Magie von Juran einzulassen …

Wohin soll es gehen?

Buch lesen

Vita

Das könnte dir auch gefallen

© privat

Als Kind hat Isabel Clivia den Duden gelesen, um so viele Wörter wie möglich zu kennen. Nach zwei Tagen und der Erkenntnis, dass Wörterbücher nicht ganz so spannend sind wie Romane, hat sie es jedoch aufgegeben. Was das Schreiben betrifft, ist ihre Ausdauer glücklicherweise etwas größer. Angeblich lassen sich ihre ersten Schreibversuche auf Fanfiction-Portalen finden, aber die Existenz solcher Geschichten wird sie für immer bestreiten.

Für alle Träumer.

Kein Ziel ist unvernünftig, wenn man ihm mit offenen Augen und brennendem Herzen hinterherjagt.

Kapitel 1

Alexej

Er hätte die junge Frau erschießen sollen. Keine Gefangenen, pflegte Kazimir zu sagen.

Alexej hörte auf, das fröhliche Sommerlied zu pfeifen, mit dem er sich während seiner Schicht warmhielt. Er lud sein Gewehr durch und richtete es auf die schmale Gestalt, die durch den knöcheltiefen Neuschnee stapfte. Im Grunde genommen musste er sie nicht einmal töten, bloß zwei Schüsse abgeben, einen in jedes Bein, damit sie nicht weglief. So verfuhr man mit jedem, der sich ohne Berechtigung in die Nähe des Eldarpalasts wagte. Waffe laden, schießen, einsperren – oder eben die Leiche beseitigen.

Aber Alexej schoss nicht.

Die junge Frau näherte sich mit vorsichtigen Schritten und hob dabei die Hände, als wollte sie ihm ein Friedensangebot unterbreiten. Ihr löchriger schwarzer Mantel flatterte im Wind und sie trug weder Handschuhe noch Pelzmütze.

Bist du sicher, dass die Palastwache das Richtige für dich ist, Aljoschenka?, hatte seine Mutter ihn im letzten Jahr mit besorgter Miene gefragt und auf eine Weise gelächelt, als hätte er ihr eröffnet, dass er bald die Zarentochter heiraten würde. Das ist eine verantwortungsvolle Arbeit. Und eine gefährliche. Sie hatte ihm nie etwas zugetraut, aber jetzt stand er hier, vor dem Westtor des Palasts, und überwachte ganz allein das Geschehen. Er konnte noch immer nicht glauben, dass Kazimir ihm diese wichtige Aufgabe übertragen hatte. Einfach so. Sein Vertrauen würde er nicht enttäuschen.

Er beobachtete die Fremde. Sie wirkte nicht bedrohlich, eher wie eine Bettlerin, die nach ein paar Bronzetalern fragen wollte. Kazimir bestand darauf, dass seine Leute keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen machten, denn bei Attentätern spielte es keine Rolle, ob etwas zwischen ihren Beinen baumelte oder nicht. Aber wie gefährlich konnte so ein dünnes, halb erfrorenes Mädchen schon für einen Mann von sechs Fuß sein?

»Bitte, nicht schießen!«

»Dann bleib sofort stehen!«

Der Gepriesene hatte ihn leider nicht mit einer so polternden Stimme gesegnet wie Jakow, aber ihm blieb noch immer sein Gewehr, das jeden dazu brachte, seine Befehle zu befolgen.

»Was hast du hier zu suchen?«

»Ich brauche Hilfe!«

»Die brauchst du wirklich, wenn du nicht gleich von hier verschwindest«, drohte er.

»Verstehen Sie doch, es geht um Leben und Tod!«

»Falls du nicht ganz schnell abhaust, wohl eher Zweiteres.«

Ein grimmiger Ausdruck schlich sich in ihr Gesicht. Selbst das trübte ihre Schönheit kein bisschen. Diese strahlenden blaugrünen Augen zogen ihn in ihren Bann und erinnerten an einen See im Frühling, auf dessen Grund Wasserpflanzen wuchsen. Ihr pechschwarzes Haar endete auf Höhe ihres spitzen Kinns und Stirnfransen fielen ihr über die Brauen. Etwas Geheimnisvolles umgab sie, wie eine Insel umhüllt von dichtem Nebel. Hätte er sie doch bloß an einem anderen Ort getroffen und nicht hier, wo man von ihm erwartete, ihr eine Kugel ins Herz zu jagen.

»Ich muss zu meiner Schwester«, verkündete sie. Ihr Kiefer klapperte wie verrückt aufeinander und durch ihren Körper ging ein stetiger Ruck.

»Hier sehe ich nur dich und mich.«

»Sie ist im Palast.«

Natürlich. Genau wie die Großmutter, der Onkel, der entfernte Cousin oder der geliebte entlaufene Hund. Den Kriminellen fielen immer irgendwelche Ausreden ein, warum man dringend das goldene Tor des Palasts für sie öffnen musste, und keine davon war besonders gut. Schade um so ein hübsches Mädchen. Ein netter Ehemann hätte ihr besser getan als eine Verbrecherkarriere.

»Und das soll ich dir glauben?«

Sie seufzte entnervt und ließ eine durch die Kälte blau angelaufene Hand in die Tasche ihres Mantels gleiten. Alexej spannte seine Muskeln an, der Finger am Abzug zuckte. Doch statt einer Waffe zog sie eine verzierte Pillendose hervor.

»Meine Schwester ist sehr krank«, erklärte sie. »Ein Herzleiden. Heute Morgen hat sie ihre Medizin zu Hause vergessen. Als ich’s gemerkt hab, bin ich sofort hergelaufen, ohne drüber nachzudenken. Ich mache mir solche Sorgen um sie! Bitte, ich will keinen Ärger, ich will einfach nur meiner Schwester helfen!«

Eine Träne stahl sich aus ihrem Augenwinkel und verharrte auf ihrer Wange, als hätte der eisige Wind sie sofort erstarren lassen. Ihr Gesicht glich einem Gemälde. Haut weiß wie Schnee, Haar so glänzend wie das Gefieder eines Raben und die Statur einer Tänzerin. Alexej hätte gern eine Ballade über sie geschrieben. Vielleicht würde er das heute Abend tun. Vielleicht war sie dann schon tot.

»Du lügst«, beschuldigte er sie.

Die junge Frau ließ die Pillendose wieder verschwinden und stemmte beide Hände auf ihre Hüfte. »Über den Tod verbreitet man keine Lügen, das ist Sünde!«

»Eben. Aber du –«

»Kammertachykardie«, unterbrach sie ihn. Die Worte kamen ihr so leicht über die Lippen wie die Zeile eines Kinderlieds. »So heißt ihre Krankheit. Behaupten Sie etwa, ich wüsste so was, wenn’s nicht die Wahrheit wäre?«

»Ich behaupte, Leute wie du würden vieles sagen, um in den Palast zu kommen.«

Sie schnaubte verächtlich. »Wenn ich so schlau wäre, wie Sie mir unterstellen, müsste ich wohl kaum in diesem Fetzen durch die Straßen laufen.«

Er betrachtete sie zwiegespalten. Sie wirkte tatsächlich nicht wie eine Attentäterin, aber was bedeuteten schon Äußerlichkeiten? Jakow sah aus wie ein Bär und fürchtete sich vor Spinnen, also konnte dieses Mädchen genauso gut eine Verbrecherin sein. Die Frauen sind raffiniert, hatte Michail erst gestern behauptet. Schauen dich aus ihren großen Augen an, tun ganz unschuldig und ehe du’s dich versiehst, geben sie dein Geld mit beiden Händen aus. Alexej redete sich ein, dass nicht alle Frauen sich so wie Dascha verhielten, doch er selbst wusste es auch nicht besser.

»Geh jetzt«, forderte er. »Sonst werde ich ungemütlich.«

Die Fremde hob ihr Kinn. »Sie sind’s doch schon längst. Oder finden Sie’s besonders gemütlich, mit Ihrer Waffe auf eine wehrlose Frau zu zielen?«

Seine Finger verloren an Spannung, aber er senkte das Gewehr keinen Fingerbreit. Damit fühlte er sich größer und furchteinflößender. Jetzt, da man ihm diese wichtige Aufgabe übertragen hatte, würde er seinen Kameraden beweisen, dass er seinen Spitznamen zu Unrecht trug. Durak nannten sie ihn manchmal hinter seinem Rücken, wenn sie glaubten, er hörte ihrem Gerede nicht zu. Dummkopf. Aber Kazimir hielt ihn offensichtlich nicht für einen Dummkopf und seine Meinung zählte mehr als jede andere.

»Du kennst das Gesetz. Jeder, der sich unbefugt dem Palast nähert, muss damit rechnen, erschossen zu werden.«

»Und trotzdem bin ich hier. Ich hätte auch behaupten können, ich gehöre zum Personal oder so was, aber das hab ich nicht. Ein echter Attentäter wäre außerdem nicht so blöd und spaziert zum Palasttor, während er drauf hofft, nicht von der Wache den Kopf weggepustet zu bekommen.«

Alexej schob die Brauen zusammen. Es stimmte, die meisten von denen schlichen um das Gelände herum, versuchten, an der gut zehn Fuß hohen Mauer hinaufzuklettern, und scheiterten spätestens an Letzterem. Michail und Jakow schlossen manchmal Wetten darüber ab, wie weit es diese Verrückten wohl nächstes Mal schaffen würden, bis ihr Körper den Schnee rot färbte.

»Ich habe meine Anweisungen.«

Keiner darf zur Thronfolgerin durchdringen. Vasilisa war die letzte Überlebende ihrer Familie, einer großen Dynastie, die dem Zarenreich seinen Wohlstand gebracht und die Schreckensherrschaft der Wikaren beendet hatte, und morgen würde man sie zur Herrscherin krönen. Wenn er einen Fehler machte, verlor er nicht nur seinen Posten, sondern auch seine Ehre. Niemand würde ihm mehr Arbeit geben. Er müsste als Bettler durch die Straßen von Kazanovsk ziehen und selbst dann würden ihn die Leute höchstens bespucken.

»Sie würden eine unschuldige Frau also kaltherzig sterben lassen?«, fragte sie empört.

»Ich kann nichts für dich tun.«

»Ihr Name ist Sofia«, sagte sie und ballte die Fäuste. »Sie arbeitet hart, obwohl sie krank ist, nur damit wir nicht verhungern. Ich würde alles für sie tun. Alles. Sie verdient den Tod nicht.«

Das Gesicht seiner eigenen kleinen Schwester blitzte kurzzeitig in Alexejs Gedanken auf. Für Yulia wollte er ein Vorbild sein, jemand, zu dem sie aufblicken konnte. Sie fände es sicher furchtbar, wenn er dieser jungen Frau verbot, ihrer geliebten Schwester zu helfen.

Er dachte nach. Vielleicht konnte er ihr auch helfen, ohne sie vorbeizulassen.

»Du kannst mir die Pillen geben«, schlug er vor. »Ich bringe sie Sofia.«

»Und da soll ich mich drauf verlassen?«

Alexej nickte.

»Das kann ich nicht«, erwiderte sie kopfschüttelnd. »Ich traue Pelzköpfen nicht über den Weg, verstehen Sie? Sie könnten ja alles behaupten, um mich loszuwerden, und am Ende stirbt Sofia an einer Herzattacke, weil Sie Ihr Wort nicht gehalten haben.«

Pelzköpfe.

Er konnte den Begriff, den die einfachen Bürger für seinesgleichen benutzten, nicht ausstehen, weil er respektlos und verachtenswert klang, wenn sie ihn aussprachen. Mitglieder der Palastgarde genossen einige Privilegien, das stimmte, aber keiner von ihnen besaß eine hohe Stellung oder große Reichtümer.

»Wir sind doch keine Ungeheuer!«, entrüstete sich Alexej.

Die Fremde kniff ihre Augen zusammen. »Sie vielleicht nicht, aber ich kenne genug von Ihrer Sorte. Einmal hat mir so ein bulliger Kerl von der Stadtwache eins mit seiner Faust verpasst, bloß weil ich ihn nach ein paar Bronzetalern gefragt hab. Gleich zwei Zähne hab ich dabei verloren, und ich kann von Glück sagen, dass es meine Kinderzähne waren, sonst würde ich die Leute mit einem ziemlich hässlichen Lächeln verschrecken.«

Bei diesen Worten fröstelte es ihn sogar unter seiner Pelzmütze. Alexej versuchte sich das Mädchen mit zwei fehlenden Zähnen vorzustellen. Sie wäre wahrscheinlich immer noch atemberaubend schön gewesen, selbst wenn sie keinen einzigen Zahn mehr im Mund gehabt hätte.

»Ich werde deiner Schwester die Medizin bringen«, versprach er.

Ein müdes Lächeln legte sich auf ihre Lippen. »Tut mir leid, aber das Wort eines Fremden ist für mich nicht viel wert.«

»Ich habe auch eine Schwester. Ich weiß, wie du dich fühlst.«

»Das tun Sie nicht«, sagte sie anklagend und deutete mit einem Finger auf ihn. »Sehen Sie sich doch nur an, und dann werfen Sie mal einen Blick auf mich. Sie und ich haben nichts gemeinsam.«

Alexej senkte langsam die Waffe. Ihre Worte klangen so aufrichtig, dass er ihr glaubte. Er schämte sich für seine Kameraden, die sie geschlagen hatten, bloß weil sie den Mut besessen hatte, nach etwas Kleingeld zu fragen. So ehrlos sollte sich kein Soldat je verhalten.

Die Fremde zog ihre Augenbrauen hoch, als er die Waffe nicht länger auf sie gerichtet hielt. Sie nickte ihm dankbar zu. »Ich weiß, was Sie denken«, fuhr sie dann fort. »Sie glauben, ich bin hier, um der Zarentochter was anzutun. Aber das will nicht. Wir haben sogar ein Porträt von ihr über unserem Kamin hängen, wissen Sie? Meine Mutter betet jeden Abend für ihr Wohl. Ich würde nie auf die Idee kommen, ihr was Böses zu tun! Ich kann mir ja nicht mal ordentliches Schuhwerk leisten oder einen neuen Mantel, da wär’s ganz schön schwer für mich, eine Waffe zu besorgen, die was taugt.«

Er musterte sie von Kopf bis Fuß. Ihre Stiefel hatten sich mit geschmolzenem Schnee vollgesogen. Sie musste in ihnen unglaublich frieren und ihr Mantel wirkte auch nicht gerade, als würde er die Kälte abhalten. Genau aus dem Grund war er der Wache beigetreten. Obwohl er es nicht mochte, die Leute zurechtzuweisen oder ihnen wehzutun, verrichtete er gern seine Arbeit, denn seine Familie brauchte Essen und warme Kleidung. Die Wache war besser als alles, was er sonst bekommen hätte.

»Wenn du mir die Pillen gibst, werde ich sie zu Sofia bringen.«

»Und wer steht solange auf Ihrem Posten? Sie können das Tor ja schlecht unbewacht lassen.«

Alexej strich sich eine widerspenstige Locke aus der Stirn. »Ich finde jemanden, der mich vertritt.«

Die junge Frau verschränkte die Arme vor der Brust, als der Wind auffrischte und ihr Haar durcheinanderwirbelte. »Die werden Sie bloß auslachen, ich sag’s Ihnen. Mein Bruder Pawel dient bei der Armee und einmal hat er einer Frau geholfen, ihre Tasche wiederzufinden. Wissen Sie, wie die ihn seitdem nennen?«

Alexej schüttelte den Kopf.

»Rab zhenshchin.«

Sklave der Weiber.

Ihre Worte hallten in seinen Gedanken nach. Das klang nicht besonders nett, aber schlimmer als der Spott seiner Kameraden war es, Kazimir zu enttäuschen. Niemandem durfte Zugang zum Palastgelände gewährt werden, das hatte er ihnen mehr als deutlich gemacht. Alexej wollte Gutes tun, aber er würde seine Befehle nicht dafür ignorieren.

»Ich komme schon zurecht«, sagte er, was jedoch weniger selbstsicher klang, als er gehofft hatte. »Ich darf dich nicht reinlassen, aber ich kann dir helfen.«

Ihre katzenhaften Augen wurden ganz schmal und für einen Moment schwieg sie, bevor sie einen langen Seufzer ausstieß. »Also schön, ich gebe sie Ihnen. Aber wehe, Sie halten Ihr Versprechen nicht und Sofia passiert was. Dann werden Sie sich wünschen, mich nie belogen zu haben!«

Alexej lachte. »So ist das also. Ich senke meine Waffe und schon drohst du mir?«

Sie schürzte die Lippen. »Meine Schwester bedeutet mir alles. Wenn ich müsste, würde ich die ganze Welt für sie abfackeln. Also ja, sehen Sie’s als eine Art Warnung. Dafür werde ich mich nicht entschuldigen, egal wie lange Sie Ihr dämliches Gewehr auf mich richten und versuchen mich mit dem Ding einzuschüchtern.«

Er grinste. »Sie kann froh sein, so eine Schwester zu haben.«

Die junge Frau nickte und nahm die Pillendose wieder aus ihrer Tasche. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, ganz vorsichtig und mit Blick auf seine Waffe. Wie es schien, traute sie ihm noch immer nicht über den Weg, was er ihr nicht verübeln konnte, schließlich war er selbst genauso skeptisch. Als er ihr die kleine Dose aus der Hand nahm, machte sie sofort einen Schritt zurück.

»Danke«, murmelte sie.

»Betrachte es als Entschuldigung. Ich meine, dafür, was mein Kamerad dir angetan hat. Das war nicht richtig.«

»Schon gut. War nicht Ihre Schuld.«

Alexej inspizierte die Pillendose. Er ließ sie mit seinem Daumen aufschnappen. Ihr Inhalt verströmte einen seltsamen, bitteren Duft. Der Kräutertee, den seine Mutter gekocht hatte, wenn er als Kind krank gewesen war, hatte genauso aufdringlich gerochen. Er beugte seinen Kopf hinab und schnupperte einige Male.

»Was ist das?«, wollte er wissen. »Riecht seltsam.«

»Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß bloß, dass es wirkt, und mehr will ich gar nicht wissen.«

»Muss ja wirklich starkes Zeug –«

Ihm fiel die Dose aus der Hand. Seine Muskeln fühlten sich plötzlich schlaff und kraftlos an, als hätte jemand ihnen befohlen zu schlafen. Alexejs Beine gaben unter ihm nach. Er stürzte zu Boden, nicht länger fähig sich zu rühren. Das Gewehr fiel lautlos neben ihn in den Schnee.

»Tut mir leid«, hörte er das Mädchen über ihm sagen. »Du wirkst wie ein ziemlich netter Kerl. Allerdings wird Freundlichkeit in dieser Welt selten belohnt, gerade einer wie du sollte das wissen.«

Ihre Stimme klang jetzt verändert, erwachsener und selbstbewusster.

Verdammt.

Sie hatte das von Anfang an geplant. Er hatte geglaubt, sie wollte ihn dazu bringen, sie durch das Tor zu lassen, dabei hatte sie ihn lediglich in Sicherheit gewiegt. Warum nur hatte er an der Dose gerochen?

Zwei eiskalte Hände tasteten seinen Körper ab. Alexej gelang es nicht, sich dagegen zu wehren, weil seine Muskeln ihm weiterhin den Dienst versagten. Was auch immer sich in dieser Dose befand, hatte ihn gelähmt.

»Aha!«, rief die Fremde triumphierend.

Das metallische Rascheln verriet ihm, dass sie den Torschlüssel gefunden hatte. Beim Gepriesenen, dafür würden sie ihn rauswerfen! Wenn der Zarentochter etwas geschah, würde man ihn lynchen, sobald man erfuhr, dass er dafür verantwortlich gewesen war. Jeder verehrte Vasilisa wie eine Heilige. Er musste die Stadt verlassen, vielleicht sogar das Land. Aber Yulia und seine Mutter zählten auf ihn, er konnte sie nicht im Stich lassen …

»Durak«, zischte sie, als sie ihn auf dem eisigen Boden allein ließ und sich am Torschloss zu schaffen machte.

Alexej hasste dieses Wort. Und noch mehr hasste er die Tatsache, dass es so sehr auf ihn zutraf.

Kapitel 2

Mascha

Mascha warf dem jungen Mann einen letzten Blick zu. Die Palastgarde bestand wohl aus einem Haufen Idioten, anders konnte sie sich nicht erklären, wieso dieser Kerl ihr die Geschichte abgekauft hatte. Jedes Mal dasselbe mit den Männern. Ein Blick reichte aus, um sie in hirnlose Taugenichtse zu verwandeln. Fast war es ihr peinlich, wie sehr sie sich von diesem Gesicht benebeln ließen, das ihr nicht einmal gehörte.

Sie erlaubte sich für einen kurzen Augenblick, den Palast zu begutachten. Was für ein protziges Gebäude. Schon die vergoldeten Statuen auf den Steinsockeln neben der großen Treppe hatten ihr den Atem geraubt, aber das hier übertraf alles. Die Fassade hatte man in einem kräftigen Blau gestrichen, hin und wieder von weißer Farbe durchzogen, und über jedem Fenster befand sich ein goldener Drache. Hinter dem Palast ragten die vergoldeten Kuppeln der kleinen Kapelle hervor, die man auf dem Gelände erbaut hatte.

Reiche Leute beten nicht gern mit den Normalsterblichen, hatte ihre Tante einmal erklärt. Mascha verstand bis heute nicht, wofür sie überhaupt beteten, schließlich gehörte ihnen schon alles.

Sie presste ihre Lippen fest aufeinander. Vasilisa würde eine ganze Menge Gebete sprechen müssen, wenn sie mit ihr fertig war.

Es machte ihr längst nichts mehr aus, durch den Schnee zu stapfen. Ihre Stiefel fühlten sich ohnehin an, als hätte sie ein Fußbad in der Kolybel genommen. Bevor ihre Zehen jedoch abstarben, huschte sie zum Dienstboteneingang an der linken Gebäudeseite, den sie während der letzten Wochen ausgekundschaftet hatte.

Noch bestand die Möglichkeit umzukehren, zurück in ihr jämmerliches Leben und zu ihrer Bruchbude, wo der Putz von den Wänden bröckelte. Aber sie würde keinen Rückzieher machen. Entweder starb sie heute bei dem Versuch, sich zurückzuholen, was ihr zustand, oder sie räkelte sich an diesem Abend auf einem weichen Bett im Eldarpalast.

Mascha stieß die Tür des Dienstboteneingangs auf und sogleich umfing die warme Luft ihren Körper. Dank all der harten Jahre in den Elendsvierteln war sie an die Taubheit und den beißenden Schmerz gewöhnt, den die Kälte hinterließ. Die einzige Wärme, die sie kannte, stammte von der alten, muffigen Lieblingswolldecke ihrer Tante, und in den letzten Monaten hatte sich der Verdacht erhärtet, dass sie sich diese mit Läusen teilte.

Ihre durchweichten Stiefel hinterließen Wasserpfützen auf dem roten Teppich, mit dem man den Marmorboden halb bedeckt hatte. Sie kam sich wie ein Schandfleck an diesem Ort vor. So viel Gold um sie herum. Die Türen, die Leuchter an den Wänden, die Rahmen der Gemälde, ja sogar die bemalten Decken – jeder noch so unwichtige Teil der Palasteinrichtung war wertvoller als alles, was Mascha je in ihrem Leben besessen hatte.

Sie ballte die Fäuste. In Armut zu leben und sie zu akzeptieren war leicht, solange man nicht wusste, welche Reichtümer einem entgingen. Solange man nicht mit eigenen Augen sah, was sie einem gestohlen hatten. Dieben schnitt man für jedes Vergehen einen Finger ab. Sie würde Vasilisa heute auch etwas nehmen. Etwas viel Wichtigeres.

Ein betörender Duft schwebte durch den Korridor. Sie folgte dem Geruch, dessen säuerliche Note sie an Rassolnik erinnerte, jene Fleischsuppe, die ihre Tante früher jeden Sonntag gekocht hatte, bis sie die Palastküche fand, in der Angestellte in schwarz-weißer Uniform hektisch umherrannten. Mancher von ihnen brüllte Anweisungen durch den Raum, andere gaben eine Beleidigung zurück. Einige hoben den Kopf und bedachten Mascha mit einem Stirnrunzeln, senkten ihren Blick jedoch sofort wieder, als hätten sie keine Zeit, darüber nachzudenken, ob sie etwas in der Küche zu suchen hatte.

Hinter der Metalltür am Ende des Raumes vermutete sie die Speisekammer des Palasts. Bevor irgendwer sie genauer in Augenschein nehmen konnte, huschte sie durch die Küche und verschwand hinter der Tür.

Im Inneren der Kammer umschloss sie eine undurchdringliche Finsternis. Sie fummelte an ihrem Ausschnitt herum und zog ihren Dolch hervor. Aljonas Klinge. Schmal und filigran, fast wie eine Stricknadel, nur tödlicher.

Sie tastete sich blind durch die Vorratskammer, auf der Suche nach etwas, das ihr bei ihrem Plan behilflich sein konnte, bis sie eine Kiste mit Äpfeln entdeckte. Mascha erinnerte sich nicht daran, wann sie zum letzten Mal einen Apfel berührt hatte, der nicht verfault oder von Würmern besiedelt, sondern so glatt und weich gewesen war wie dieser. Sie steckte ihn in ihre Manteltasche und positionierte sich neben der Tür, wo sie auf die nächste Person wartete, die diese Kammer betrat.

Es dauerte nicht lange, bis jemand die Tür öffnete.

»Hallo?«

Eine junge Frau, zumindest der Stimme nach zu urteilen.

Mascha reagierte sofort und stieß die Tür zu. Sie packte die Person – tatsächlich ein Mädchen – am Kragen, presste sie gegen die Wand und hielt ihr die Klinge an den Hals, ohne sie zu verletzen, aber mit genügend Druck, um sie zu ängstigen.

»Kein Mucks«, flüsterte Mascha. »Es gibt zwar schlimmere Orte zum Sterben als eine Kammer voller saftiger Äpfel, aber ich an deiner Stelle würde es mir gut überlegen, ob ich wirklich so früh ins Gras beißen will.«

Das Mädchen zitterte vor Angst, und das tat ihr sogar leid, aber sie durfte sich davon nicht beeinflussen lassen, also sah sie davon ab, ein paar beruhigende Worte zu murmeln.

»B–bitte«, flehte die Bedienstete mit bebender Stimme. »Bitte tu mir nichts! Ich will noch nicht sterben, ich werde bald heiraten …«

»Oh, du arme, verwirrte Seele. Vielleicht sollte ich dich davor bewahren.«

Sie schüttelte heftig den Kopf. »B–bitte nicht!«

»Nicht? Also schön, du hast es selbst in der Hand. Ich lasse dich leben, damit du vor den heiligen Altar und mitten in ein unglückseliges Dasein als ergebene Ehefrau treten kannst. Aber nur, wenn du mir hilfst.«

»W–was willst du von mir?«

Mascha ließ sie los, drückte die Klinge aber ein wenig fester gegen ihren Hals, damit sie nicht auf dumme Ideen kam. Dann holte sie den Apfel hervor und hielt ihn dem Mädchen vor das Gesicht.

»Ich will, dass du mir eine Frage beantwortest. Nachdem du das getan hast, wirst du dir diesen Apfel in den Mund stecken. Du wirst dich entkleiden, mir deine Uniform geben und dich von mir fesseln lassen. Ich weiß, das klingt wahnsinnig erotisch, ist es aber nicht. Und ich rate dir, gar nicht erst zu versuchen mich auszutricksen. Ich habe nichts zu verlieren. Falls du dich gegen mich wendest, reiße ich dich mit in den Tod. Hast du das verstanden?«

Kurzes, hörbares Schlucken.

»W–willst du die Zarentochter töten?«

»Ich habe dich gefragt, ob du das verstanden hast.«

»B–bitte tu ihr nicht weh! Sie ist ein guter Mensch!«

Mascha hätte am liebsten geschrien. Ihre Schwester konnte tun und lassen, was auch immer sie wollte, die Leute verehrten sie trotzdem wie eine verdammte Heilige. Obwohl viele Bürger von Chossya den Adel verabscheuten, vergötterten sie ihre Zaren, als gehörten die gar nicht dazu. Es lag vermutlich an diesem Lächeln, mit dem sie jeden betörte. Das hatte sie von ihrem gemeinsamen Erzeuger geerbt.

»Sie verdient deine Liebe nicht«, zischte sie. »Du hast ja keine Ahnung.«

»W–was willst du von ihr?«

Ein kaltes Lächeln legte sich auf Maschas Lippen. »Alles.«

Kapitel 3

Juran

Er hätte nicht hier sein sollen. Schon seit zwei Jahren fragte Juran sich, warum er immer wieder zum Palast zurückkehrte, vor ihr Fenster, an dessen Rändern sich der Frost sammelte. Das Einzige, das ihn davor bewahrte, seine Dummheit bitter zu bezahlen, war seine Krähengestalt.

Die Zarentochter spielte auf ihrem Flügel, schon seit sie vom Frühstück wiedergekehrt war. Vermutlich hatte sie auch heute herzlich wenig zu sich genommen, wie so oft in den letzten Wochen. Je näher die Krönung rückte, desto weiter entfernte sich offenbar ihr gesunder Appetit.

Er hüpfte auf dem Fenstersims herum, damit sein Gefieder nicht zu starr wurde. Es gab Tage, da sprach sie mit ihm, als wüsste sie, dass die Krähe auf ihrem Balkon nicht einfach nur eine Krähe war, sondern alles verstand, was sie sagte. Aber hätte sie geahnt, wer sich hinter den schwarzen Federn und den glänzenden Augen verbarg, hätte sie ihn mit einer Hand zerquetscht.

Die ruhigen Klänge des Instruments erreichten ihn sogar hier draußen. Sie spielte, als könnten ihre Finger niemals die falsche Taste treffen, als wäre sie eine Maschine, die ihre Arbeit mit höchster Präzision verrichtete. Doch das war sie nicht. Das hatte er an all den Tagen gesehen, an denen sie stumm in ihren Gemächern vor sich hin geweint hatte und unter der Last eines ganzen Zarenreichs zusammengebrochen war, das ab morgen allein auf ihren schmalen Schultern lasten würde.

Jemand hämmerte gegen ihre Tür. Zuerst ignorierte sie den Störenfried und spielte weiter auf ihrem Flügel, eingenommen von den Klängen, die sie mit den Fingern erzeugte. Das würde ihr jedoch nichts nutzen. Juran wusste genau, wer vor der Tür stand. Er erkannte es an der Art und Weise, wie die Person klopfte, so drängend, als ob sich der heimliche Liebhaber seiner treulosen Ehefrau in den Gemächern der Zarentochter verbarg, und dieser Jemand würde so lange auf die Tür eindreschen, bis man ihn hineinbat.

Vasilisa nahm die Hände von der Klaviatur und der Flügel verstummte. Sie schloss für einen Moment die Augen, nahm einen tiefen Atemzug und richtete sich auf. Bevor sie ihren Gast jedoch einließ, nahm sie ihr Diadem und setzte es behutsam auf ihrem Kopf ab, inmitten des weißblonden Kranzes, zu dem man ihr Haar hergerichtet hatte.

»Herein«, rief sie.

General Kazimir Makarov betrat den Raum, wie immer gekleidet in Schwarz, mit seinen Schulterpolstern und all den sorgfältig polierten Orden auf der Brust. Der Mann stellte seine Verdienste für das Land gern zur Schau, doch seine Augenklappe sprach eine deutlichere Sprache als das Blech auf seiner Kleidung. Es hieß, man hatte ihn im Krieg gefoltert, um die Geheimnisse des Landes zu erfahren. Besonders viel hatte man wohl nicht aus ihm herausbekommen, nur dieses eine Auge, dessen Verlust er mit dem schwarzen Stofffetzen kaschierte.

»Welch eine Freude, Sie so früh am Morgen zu sehen«, begrüßte Vasilisa ihn in einem Tonfall, der das Gegenteil ihrer Worte aussagte.

Juran neigte den Kopf, um die beiden besser verstehen zu können. Beeindruckend, wie stark die Zarentochter sich von einem auf den anderen Moment verändern konnte. Sie stand nun aufrecht, mit erhobenem Kopf und geradem Rücken. Wann immer einer ihrer Berater eintrat, verwandelte sie sich genauso, wie er selbst es auch tat. Nur nicht in eine Krähe, sondern in eine Herrscherin.

»Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite, Fräulein Jascharova.«

»Besonders vergnügt wirken Sie gar nicht«, stellte Vasilisa fest. »Hat man Ihnen das Frühstücksei versalzen?«

Makarov zeigte keine Regung in seinem sorgfältig rasierten Gesicht, aber etwas anderes hatte Juran auch nicht von ihm erwartet. Soldat durch und durch.

»Wäre es nur das, würde ich nicht Ihre kostbare Zeit stehlen«, sagte er mit Blick auf den Flügel.

»Dann verraten Sie mir den Grund für Ihre Störung.«

»Es gibt ein Problem, das Sie sich ansehen müssen.«

»Was für ein Problem?«

»Ich kann es schlecht beschreiben«, antwortete Makarov, wobei er seltsam unsicher klang. »Sie sollten es sich besser anschauen.«

»Was ist los, Kazimir? Haben Sie etwa Ihre unvergleichliche Wortgewandtheit bei einem Ihrer Kartenspiele im Amethystzimmer verloren?«

Noch so ein perfekt platzierter Schlag, der irgendwo in Makarovs riesigem Ego landete, und wieder gab er vor, vollkommen ungerührt zu sein.

»Manche Dinge kann man nicht erklären, Fräulein Jascharova.«

»Und manche will man nicht erklären«, zischte sie. »Aber Sie haben Glück, ich habe heute meinen großherzigen Tag und lasse Sie damit durchkommen. Gehen Sie voraus.«

Während Makarov den Raum verließ, schnappte Vasilisa sich ihren Umhang aus hellblauem Brokatstoff und legte ihn über ihr langes, opulent verziertes Kleid. Zum zweiten Mal nahm sie einen tiefen Atemzug, als würde es ihr schwerfallen, in ihrem eigenen Palast Luft zu holen.

Vielleicht war es das, was Zaren vor allen anderen Lektionen lernten – zu verschleiern, was sie wirklich fühlten. Sobald man jemanden zum Herrscher krönte, trug man gleichzeitig jene Person zu Grabe, die er vorher gewesen war.

Nachdem Vasilisa die Tür hinter sich geschlossen hatte, hätte Juran davonfliegen sollen. Er erlaubte sich nie, länger als nötig zu bleiben, aber nun war sein Interesse geweckt. In seiner menschlichen Gestalt hätte er jetzt geseufzt. Neugierde war wie einer dieser Männer, die junge, naive Mädchen mit schönen Kleidern lockten und sie am Ende in die Prostitution führten. Juran gehörte nicht zu diesem Abschaum, trotzdem erzitterte die Stimme eines jeden, der seinen Namen aussprach, oder besser gesagt jenen Titel, den die Leute ihm verliehen hatten.

Schatten.

Ein Mysterium ohne Gesicht, berüchtigt für seine Taten und trotzdem nie gesehen, beinahe wie eine Gestalt aus einem der vielen Volksmärchen, die gar nicht wirklich existierte. Seit einiger Zeit fühlte er sich jedoch, als ob der einst so gefürchtete Schatten vom Licht der Zarentochter gefangen gehalten wurde.

Kapitel 4

Vasilisa

Vasilisas Herz hämmerte gegen ihren Brustkorb, genauso wie Kazimir eben auf ihre Tür eingedroschen hatte. Sie zwang sich, ruhig zu atmen, es ihn nicht sehen zu lassen, ihm nicht zu zeigen, was sie fühlte.

Angst.

Ihr ständiger Begleiter, der ihr nicht von der Seite wich und keine Gelegenheit ausließ, seine eisigen Finger um ihren Hals zu schließen und kräftig zuzudrücken.

Damit Kazimir nicht hinter ihrem Rücken herschlich, wo sie ihn nicht sah, gewährte sie ihm den Vortritt. Eine der Lektionen, die ihr Vater ihr von klein auf beigebracht hatte, lautete: Ob Freund oder Feind, kehre nie jemandem den Rücken zu. Du kannst nicht wissen, wer hinter dir eine Klinge ziehen wird.

Eine Klinge war es gewesen, mit der man ihren Vater getötet hatte, eine Klinge in den Händen eines Schattens. In den letzten Wochen hatte sie sich ständig gefragt, ob Juran auch sie mit einer Waffe in den Händen aufsuchen würde, wenn man sie erst zur Zarin gekrönt hatte.

»Haben Sie schon gefrühstückt, Fräulein Jascharova?«, fragte Kazimir beiläufig.

»Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut.«

»Sie könnten es vielleicht gleich bereuen.«

Vasilisa seufzte angestrengt. »Ich bereue wenige Dinge, Kazimir, aber manchmal bereue ich es wirklich, ein Gespräch mit Ihnen begonnen zu haben.«

Er lachte hohl. »Verzeihen Sie, es sollte nur eine Warnung sein.«

Sie wollte ihrem Berater gerade nahelegen, dass er seine Warnungen nächstes Mal für sich behalten sollte, doch dann bemerkte sie ein Dienstmädchen auf der Treppe, das sie nicht kannte. All ihre weiblichen Angestellten flochten ihr langes Haar zu Zöpfen. Diese junge Frau allerdings trug ihr kinnlanges schwarzes Haar offen. Als sie an Vasilisa vorbeiging, kreuzten sich ihre Blicke für eine Sekunde, bevor die Bedienstete rasch ihren Kopf senkte. Sofort blieb Vasilisa stehen und schaute ihr hinterher.

»Was ist los?«, wollte Kazimir wissen.

Sie wartete, bis das Mädchen um die Ecke gebogen und außer Hörweite war.

»Ich kenne diese Person nicht.«

Kazimir zuckte mit den Schultern. »Gehört wohl zum Personal. Vielleicht eine neue Frisur? Ich kann Ihnen versichern, dass wir so kurz vor der Krönung niemanden mehr einstellen würden. Das Risiko ist zu groß.«

Vasilisa kannte mittlerweile jeden Angestellten in diesem Palast. Einer der wenigen Vorteile, wenn man so paranoid war, dass man hinter jedem der blickdichten Stoffvorhänge einen Attentäter vermutete. Und an so ein ebenmäßiges Gesicht hätte sie sich erinnert.

Sie wandte sich Kazimir zu. »Sobald wir dieses Problem, von dem Sie sprachen, geklärt haben, verschaffen Sie mir bitte Informationen über diese Person. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr.«

»Natürlich.«

Er führte Vasilisa weiter die Stufen hinab, und je mehr sie davon hinter sich ließen, desto heftiger wand sich ihr Magen, genau wie Kazimir es angedeutet hatte. Eine leise Ahnung beschlich sie.

»Erzählen Sie mir nicht, dass dieses Problem im Kerker auf mich wartet.«

»Ich fürchte, das tut es«, sagte er. »Nur da unten sind die Sicherheitsmaßnahmen gut genug.«

»Maßnahmen wofür?«

»Es wurden einige beunruhigende Entdeckungen in der Stadt gemacht. Ich habe Eteri mit der Sache betraut und sie wollte die Einzelheiten persönlich mit Ihnen besprechen. Da die Krönung bevorsteht, wäre es unverantwortlich, Sie in die Heilanstalt rufen zu lassen, selbst mit Leibgarde. Wir können uns keine Fehler erlauben.«

Wenn Eteri hier war, bedeutete das wahrlich nichts Gutes. Sie verbrachte den Großteil ihrer Zeit in ihrer Anstalt auf dem Nazarberg, um Geisteskrankheiten zu erforschen und die Patienten dort zu behandeln. Obwohl sie seit einigen Jahren dem Bojarenrat angehörte, der den Regenten beriet, machte sie sich selten die Mühe, persönlich bei den monatlichen Zusammenkünften zu erscheinen. Dass sie heute hergekommen war, musste einer schwerwiegenden Ursache zugrunde liegen, und das gefiel Vasilisa nicht.

Als sie den Kerker betraten, kühlte die Luft schlagartig ab. Sie fühlte sich feucht an, fast greifbar, und es roch modrig. Diesen Teil ihres Zuhauses hatte Vasilisa immer gemieden.

In den Metallhalterungen an den Wänden brannten Fackeln, doch auch das Feuer machte diesen Ort nicht gemütlicher. An der Decke hingen Spinnweben und sie musste sich zwingen, nicht hinzuschauen, sonst entdeckte sie noch eins von diesen langbeinigen Viechern. Allein bei dem Gedanken daran bekam sie eine Gänsehaut.

Geräusche drangen in den halbdunklen Korridor, die sie nicht zuordnen konnte. Sie klangen wie das Lachen eines Mannes, jedoch viel unmenschlicher. Kazimir hatte hier unten schon Attentäter gefoltert, um etwas über ihre Auftraggeber zu erfahren, aber so hörten die sich bestimmt nicht an.

»Was waren das für Geräusche?«, wollte sie wissen, wobei ihre Stimme mehr zitterte, als sie beabsichtigte.

»Das Problem.«

Vasilisa erspähte zwei Männer am Ende des Korridors, die eine dicke Metalltür bewachten.

»Haben Sie die Gardisten hier unten angeordnet?«

Kazimir nickte. »Eine reine Vorsichtsmaßnahme.«

Sie vergrub ihre Fingernägel in den Handflächen und folgte ihrem Berater. Vor der Tür angekommen erkannte sie Anton unter den beiden Gardisten. Er schenkte ihr ein flüchtiges, schüchternes Lächeln, das ihr etwas Wärme spendete. In seinen braunen Augen verbarg sich bedingungslose Treue. Vasilisa erwiderte das Lächeln, senkte jedoch sofort ihren Kopf, weil Kazimir sich in diesem Moment zu ihr umdrehte.

»Gehen Sie einfach hinein«, sagte er. »Eteri wartet drinnen auf Sie.«

»Und was ist mit Ihnen? Kommen Sie nicht mit?«

»Es gibt Dinge, die muss man nicht zweimal am Tag aus nächster Nähe sehen.«

Das schließt Sie mit ein, schoss es ihr durch den Kopf. Sie unterdrückte einen Schauder. Wenn sogar jemand wie Kazimir so von einer Angelegenheit sprach, musste sie ziemlich ernst sein.

»Ich dachte immer, ein guter Berater lässt seine Herrscherin nicht mit Problemen allein.«

Der Blick seines intakten Auges wanderte zur Tür. »Keine Angst, wir lassen Sie damit nicht allein. Ich muss der Stadtwache allerdings dringend neue Anweisungen geben, was diese Sache betrifft.«

»Vergessen Sie nicht, meinen Auftrag bezüglich des Mädchens zu erledigen.«

Er richtete einen seiner Orden, der ein wenig verrutscht war. »Das werde ich nicht, Fräulein Jascharova.«

Sie hasste es, dass er sie so nannte. Fräulein Jascharova. Er sprach das immer wie eine Provokation aus, eine Beleidigung und eine Erinnerung an das, was sie war – eine ungekrönte Zarin. Dieser Mann würde ihr erst Respekt entgegenbringen, wenn der Patriarch sie geweiht hatte. Sie musste ihren Berater davon überzeugen, dass sie seine Wertschätzung verdiente. Kazimir hielt nichts von Schwäche und er würde seinen Respekt nicht an eine schwache Zarentochter verschwenden.

Vasilisa wandte sich von ihm ab und umschloss mit einer Hand den kühlen Türgriff. Sie hielt einen Augenblick inne und starrte Anton an, der ihr ermutigend zunickte. Tief einatmen, sagte sie sich. Und dann ganz langsam wieder aus. Das tat sie dreimal, dann ging sie hinein.

Was sie im Inneren vorfand, ließ sie so sehr erschaudern, dass ihre Beine ihr fast den Dienst versagten. Am liebsten wäre sie sofort aus dem kleinen Raum geflüchtet, der so sehr an ein Gefängnis erinnerte, nicht zuletzt wegen der Zelle aus Glas und Metallstäben, die den hinteren Teil einnahm.

Inmitten der Zelle stand ein Mann, der keiner mehr war, mit bleicher Haut und schlohweißem Haar, das aussah, als hätte irgendetwas ihm jegliche Farbe entzogen. Er presste beide Hände gegen die Glasscheibe. Seine Nägel waren lang und spitz wie Klauen, die man als Waffe nutzte. Auf seinen bleichen Lippen machte sich ein hämisches Lächeln breit.

Und diese Augen …

… leer.

Nichts in seinem Blick deutete darauf hin, dass er lebte, atmete, ein Gewissen oder irgendeinen klaren Gedanken hatte. Ein leises, verrücktes Kichern drang aus seiner Kehle, und nun realisierte sie, von wem die Geräusche stammten, die sie draußen gehört hatte. Er grinste und deutete eine Verbeugung an, als wäre ihm bewusst, wer gerade den Raum betreten hatte.

Also doch keine leere Hülle.

An seiner Nase klebte trockenes Blut. Es hätte Zufall sein können, aber daran glaubte sie nicht. Unvermitteltes Nasenbluten galt als erstes Anzeichen des Zauberrauschs.

Ohne ihre eiserne Selbstbeherrschung hätte sie sich auf der Stelle übergeben.

Bitte nicht.

Seit Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten, kam es immer wieder zu neuen Vorfällen dieser Art. Ohne Vorwarnung und ohne Erklärung. Betroffene klagten über Nasenbluten und furchtbare Kopfschmerzen, aber Berichten zufolge verhielten sie sich vor allem wie Süchtige, denen es nach ihrer Lieblingsdroge verlangte. Und irgendwann, wenn sie den Zustand nicht länger ertrugen, setzten sie ihrem Leben ein Ende. Keiner wusste, wie der Zauberrausch sich verbreitete oder was er überhaupt war. Man konnte lediglich die Betroffenen vom Rest der Bevölkerung fernhalten.

Das letzte Mal war der Rausch vor über einem Jahr aufgetaucht – einer der heftigsten Ausbrüche in der Geschichte von Chossya. Sascha hatte sich um die Bekämpfung gekümmert.

Eigentlich.

Mach dir keine Sorgen, Vasya, ich habe das erledigt.

Mach dir keine Sorgen, ich werde bald zurück sein.

Ich werde dich niemals allein lassen, kleine Schwester.

Lügner, dachte sie bitter. Du hast mich allein gelassen. Der unfehlbare Alexander Jascharov, einfach so verschwunden. Und jetzt bin nur noch ich übrig.

Sie beobachtete den Mann, der vor sich hin gluckste. Warum sah er so aus? Und warum lachte er die ganze Zeit?

»Vasilisa«, ertönte eine Frauenstimme schräg hinter ihr. »Schön, dass Sie endlich hier sind.«

Schön?

Nein, nichts war schön.

Sie drehte sich langsam um, unendlich schwerfällig, als hätte der Anblick dieses Mannes ihre Glieder gelähmt.

Eteri stand mit verschränkten Armen vor ihr und beobachtete den Gefangenen über ihre randlose Brille hinweg. Ihr blondes Haar hatte sie wie immer zu einem strengen Knoten zusammengebunden und sie trug ein weit geschnittenes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln. In ihrem rechten Auge war eine Ader geplatzt, was ihrer gebieterischen Erscheinung etwas Unheimliches verlieh. Kazimir hätte ihr eine seiner Augenklappen leihen sollen.

Ein Knurren erfüllte plötzlich den Raum, und erst da fiel ihr Blick auf den wolfsartigen weißen Hund, der neben Eteri auf dem Boden hockte und die Zähne fletschte.

Natürlich hatte sie ihren Köter mitgebracht. Vasilisa hasste dieses Tier, was auf Gegenseitigkeit beruhte, denn es bellte und knurrte sie immerzu an, als spürte es, wie sehr sie sich vor Hunden fürchtete. Mit Schoßhündchen kam sie zurecht, aber nicht mit Exemplaren, die aussahen, als könnten sie einen Menschen in Stücke reißen.

»Eteri«, begrüßte sie ihre Beraterin, während sie sich zwang, nicht den Hund anzusehen.

Er wird mich nicht beißen, redete sie sich ein. Eteri hatte ihr Tier bestens unter Kontrolle. Es diente nur dem Zweck, sie einzuschüchtern und ihre Grenzen auszureizen. Ihre Berater wollten herausfinden, aus welchem Holz sie geschnitzt war. Keiner von beiden stand auf ihrer oder sonst jemandes Seite. Sie dienten dem Reich und dem Herrscher, der sich in ihren Augen am besten für den Thron eignete.

»Ich dachte, der Zauberrausch wäre kein Problem mehr«, sagte sie mit Blick auf den Mann im Glaskäfig.

»Das war er auch nicht.«

»Und was ist dann das hier?«

»Eine neuartige Entwicklung«, antwortete Eteri.

Sie klang immer so fasziniert von allem, was nicht der Norm entsprach. Das Abnorme und Morbide zog sie an wie ein Rätsel, dessen Lösung es zu finden galt. In ihrer Nähe fühlte Vasilisa sich wie im Netz einer Spinne.

Der Gefangene starrte sie noch immer mit diesem Grinsen an, als gäbe es etwas Komisches an dieser Situation, das außer ihm niemand verstand. Vasilisa schluckte.

»Ich habe nicht erlaubt, ihn herbringen zu lassen.«

»Wir dachten, es wäre besser, Sie für diese neue Problematik zu sensibilisieren. Damit Sie wissen, womit wir es zu tun haben.«

Darüber hätte sie gern gelacht, wenn es nicht so schrecklich unverschämt gewesen wäre.

»Danke, Eteri, ich bin durchaus in der Lage, die Schwere der Situation auch ohne diese kleine Demonstration zu begreifen. Sie holen sich sicher auch niemanden mit Keuchhusten ins Haus, um zu verstehen, wie tödlich er ist.«

Doch, genau das würde sie wahrscheinlich tun, korrigierte Vasilisa sich in Gedanken. Diese Frau schaute sich Dinge, vor denen andere davonliefen, gern aus nächster Nähe an. Etwas, das falsch war, interessierte sie, weil sie einen Weg finden wollte, es richtig zu machen. Wenn etwas kaputtgehen kann, kann es auch repariert werden, pflegte sie zu sagen.

»Ihr Vater hat stets darauf bestanden, direkt mit den Problemen seines Zarenreichs konfrontiert zu werden.«

»Ich bin aber nicht mein Vater«, zischte Vasilisa. »Sonst wäre ich schon längst tot.«

Diese Worte klangen furchtbar hart, und sie auszusprechen, fühlte sich an, als würde Gift über ihre Lippen rinnen. Aber sie musste das sagen, um zu zeigen, wie stark sie war, wie kühl und kontrolliert, denn Kontrolle und Härte zählten in ihrer Position mehr als alles andere.

»Verzeihung«, entschuldigte Eteri sich halbherzig.

»Offensichtlich sind Sie nicht bei klarem Verstand, wenn Sie glauben, dass es eine gute Idee ist, einen Berauschten in den Palast bringen zu lassen. Ich frage mich wirklich, ob ich einer Beraterin trauen kann, die solch zweifelhafte Entscheidungen trifft.«

Eteri presste ihre schmalen Lippen aufeinander.

Gut so. Für Vasilisa waren ihre Berater keine Freunde. Sie mussten sie nicht mögen, sondern respektieren.

»So kurz vor der Krönung ist es nirgends so sicher wie im Palast. Wir wollten kein Risiko eingehen, um Ihnen dieses Problem vor Augen zu führen.«

»Also dachten Sie, es sei sicherer, einen Berauschten herzubringen? Ihre Definition von Sicherheit ist recht abenteuerlich.«

Kazimir mochte arrogant und unhöflich sein, aber Eteri glich einem Juckreiz, dem man immerzu nachgab. Doch obwohl man kratzte und kratzte, wurde man ihn nicht los. Zum Glück blieb sie meistens in ihrer Heilanstalt und begegnete Vasilisa nicht.

Früher, als sie noch im Palast gelebt und ihre Mutter betreut hatte, war Vasilisa Eteri aus dem Weg gegangen. Sie hätte ihr gern den Beraterposten aberkannt, aber nun, da der Rausch neu entflammt war, brauchte sie sie mehr denn je, weil es bisher niemandem gelungen war, ein Heilmittel zu finden. Obwohl Eteri nur eine Psychologin war, hatte sie es sich in den letzten Jahren zur Aufgabe gemacht, Forschungen über den Zauberrausch anzustellen, um endlich seinen Ursprung zu finden.

Die Zauberer sind schuld daran, hatte der Patriarch behauptet. Dank ihm und seinen Vorgängern glaubte die Bevölkerung, dass der Rausch von Menschen mit schwarzer Magie ausging und man jeden einzelnen ausfindig machen und töten musste, um erneute Ausbrüche zu verhindern. Es wird immer wieder passieren, solange es diese Besessenen gibt. Der Teufel hat sie mit einem Fluch belegt und jetzt geben sie ihn an uns weiter.

Vielleicht gab es da tatsächlich einen Zusammenhang, schließlich hatten ihre Vorfahren nicht grundlos beschlossen, Zauberei mit der Todesstrafe zu ahnden, aber sie würde ganz bestimmt nicht ohne Beweise jede Person töten lassen, der man unnatürliche Kräfte nachsagte.

»Der Mann sieht nicht aus, als würde er bald sterben«, stellte sie fest.

Im Gegenteil, statt verzweifelt wirkte er munter und geradezu gut gelaunt, obwohl er Ähnlichkeit mit einer wandelnden Leiche hatte und deutlich älter aussah, als er vermutlich war. Er ließ sich zu Boden fallen und rollte sich dort wie ein Igel zusammen. Noch immer höhnisch lachend wippte er von rechts nach links.

»Das ist ein neuer Verlauf des Rauschs. Eine Art Mutation, wenn Sie so wollen, nur dass ich das nach wie vor nicht für eine gewöhnliche Krankheit halte. Ich denke, es steckt mehr dahinter, als wir wissen, und dieses Mal hat sich etwas verändert. Obwohl er seinen Verstand verliert, kann ich keine Anzeichen für die übliche Verzweiflung erkennen. Dieser Berauschte ist aggressiver als jene, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Wenn er könnte, würde er sich auf Sie stürzen.«

Vasilisa wich reflexartig einen Schritt zurück. »Grotesk.«

»Sie scheinen mir ein wenig blass«, merkte Eteri an, klang dabei jedoch nicht sonderlich besorgt. »Geht es Ihnen nicht gut?«

»Mir geht es bestens.«

»Es wäre nicht verwunderlich, sollten Sie sich beim Anblick dieser Kreatur unwohl fühlen.«

»Das ist keine Kreatur, sondern ein Bürger von Kazanovsk«, korrigierte Vasilisa empört.

Ihre Beraterin schüttelte den Kopf. »Ich würde behaupten, dessen ist er sich nicht länger bewusst.«

Diese Neugier in ihren Augen flößte Vasilisa Angst ein. Papa hat ein Genie in ihr gesehen, dachte sie unleidlich. Einen Jahrhundertverstand. Aber selbst der hatte ihre Mutter nicht retten können.

»Wenn Sie erlauben, würde ich ihn gern in mein Laboratorium bringen lassen, damit ich Untersuchungen an ihm vornehmen kann. Ich möchte sein Verhalten studieren. Bevor Sie hier ankamen, hat er einige merkwürdige Äußerungen bezüglich schwarzer Magie getätigt und ich denke, dieser Sache sollte man auf den Grund gehen.«

Ihr Gesicht glühte geradezu vor Begeisterung angesichts der Geheimnisse, die sie dank einem solchen Forschungsprojekt aufdecken könnte, doch Vasilisa gelang es nicht, das unheimliche Lachen des Mannes auszublenden. Es klang unmenschlich und falsch, nicht wie das Lachen eines Menschen, für den es noch Hoffnung gab.

»Nein«, antwortete sie. »Erlösen Sie ihn von diesem Zustand.«

Menschen, die man nicht mehr retten konnte, sollte man nicht wie Tiere im Käfig halten. Als Psychologin genoss Eteri zwar einen tadellosen Ruf, aber einige ihrer Praktiken galten als umstritten, weshalb Vasilisa ihr nicht traute.

»Wie Sie wünschen«, murmelte Eteri hörbar enttäuscht.

»Und ich will, dass Sie eine Warnung an die Bevölkerung herausgeben. Jeder, der bei sich oder anderen Anzeichen des Rauschs bemerkt, muss das umgehend melden. Die Betroffenen sollen sofort isoliert werden, bevor er sich ausbreitet. Kommen die Bürger diesen Anweisungen nicht nach, wird das Konsequenzen nach sich ziehen.«

Das Lachen des Mannes, das leise Knurren des Hundes und Eteris Fuß, der unermüdlich auf den Boden tippte – all diese Geräusche machten Vasilisa schier wahnsinnig. Ihr Herz raste, ihr Magen zog sich zusammen und unter diesem Umhang schwitzte sie wie verrückt. Sie musste schleunigst verschwinden.

»Schaffen Sie ihn so schnell wie möglich hier raus«, wies sie Eteri an, bevor sie ohne Weiteres den Raum verließ und die Tür hinter sich zuzog.

Draußen schnappte sie nach Luft, doch auf ihrer Brust lastete ein Druck, der sich anfühlte, als müsste sie gegen eine Wand atmen. Zum Glück war Kazimir nirgends zu sehen.

»Hoheit«, murmelte Anton neben ihr mit sorgenvoller Stimme. »Soll ich Sie zu Ihren Gemächern eskortieren?«

Vasilisa starrte ihn stumm an. Er kam ihr vor wie eine göttliche Erscheinung, so unwirklich und weit entfernt. Dann stürmte sie los, Richtung Treppe, Richtung Freiheit. Hier unten wirkten die Wände erdrückend, die Decke so niedrig, die Luft so dünn.

Sie hastete durch ihren eigenen Palast wie durch ein Labyrinth, in dem allerhand Tücken auf sie lauerten, und flüchtete zu ihren Gemächern, dem einzigen Ort, der vollkommen ihr gehörte.

Atemlos schloss sie die Tür und lehnte ihren Rücken gegen das glatte, weiße Holz. Jeder Pulsschlag glich einer Faust, die sich in ihren Magen grub. Vasilisa packte ihr Diadem, schleuderte es quer durch das Zimmer und rannte zum großen Fenster hinter ihrem Flügel. Mit einem Ruck riss sie es auf.

Draußen pfiff der eisige Wind um den Palast und zerrte an ihrem Kleid, aber das kümmerte sie nicht. Sie hievte sich über die Brüstung und übergab sich. Wieder und wieder, bis sie nichts als Galle spuckte. Sie zitterte, als sie sich aufrichtete, nicht nur wegen der Kälte.

Ihr fiel eine Krähe auf, die auf dem Fenstersims hockte und sie mit schwarz glänzenden Augen musterte. Vasilisa hatte sich oft gefragt, ob immer derselbe Vogel auf ihrem Balkon saß, doch ein Nest hatte sie nie entdeckt und in Kazanovsk lebten diese Tiere zuhauf. Boten des Unglücks hatte ihre Mutter sie genannt, für Vasilisa jedoch lag etwas Tröstliches in ihren klugen dunklen Augen verborgen.

»Nur du weißt, was ich wirklich bin«, flüsterte sie der Krähe unglückselig zu. »Eine Heuchlerin. Ich tue stark und überlegen, dabei kotze ich mir hier die Seele aus dem Leib.«

Ein Seufzer entfuhr ihr.

»Nichts an mir ist echt. Heuchlerzarin. Klingt doch nach einem famosen Titel, findest du nicht?«

Sie lachte bitter.

Die Krähe legte den Kopf schief, antwortete jedoch nicht. Natürlich nicht, schließlich saß hier bloß ein Vogel, der sich über einen Brotkrümel gefreut hätte.

Jemand öffnete die Tür und schloss sie wieder. Vasilisa zuckte zusammen. Was hatte das zu bedeuten? Niemand betrat ohne ihre Erlaubnis ihre Gemächer. Sie wischte sich mit dem Arm über den Mund und trat ins Warme.

Ein Mädchen in Dienstkleidung stand mitten im Zimmer, mit kinnlangem schwarzen Haar. Vasilisa erkannte sie sofort. Etwas an der Art und Weise, wie diese Person sie anstarrte, so offen feindselig, verriet ihr, dass sie keine einfache Angestellte sein konnte.

Verflucht.

Kazimir hätte sich gleich um sie kümmern sollen.

Kapitel 5

Mascha

Als Vasilisa zurückwich, dachte Mascha, dass sie vielleicht hätte knicksen sollen. Andererseits war falsche Höflichkeit noch nie ihre Stärke gewesen.

»Nettes Zimmer«, sagte sie.

Alles in diesem Raum triefte vor Wohlstand, von den gepolsterten Stühlen über das gigantische Himmelbett, in dem mehr Kissen lagen, als ein Mensch je benötigte, bis hin zu dem schweren Kronleuchter, der von der Decke baumelte und jemanden vollständig unter sich begraben würde, falls er herunterfiel.

So eine Verschwendung.

Vasilisa beobachtete sie wie einen Schneeleoparden, von dem sie hoffte, er würde durch bloßes Anstarren verschwinden. In ihren Gemächern wirkte sie längst nicht mehr so beeindruckend wie auf all den Gemälden zahlreicher Künstler. Sie sah blass aus, wie jemand, der unter Blutarmut litt, und unter ihren blauen Augen zeichneten sich Schatten ab, als hätte sie seit einer Weile nicht geschlafen.

»Wer bist du?«, verlangte ihre Schwester zu wissen.

»Maria«, stellte sie sich vor. »Aber ich nehme an, du kannst mich Mascha nennen, immerhin gehörst du ja zur Familie.«

Vasilisa schob ihre hellen Augenbrauen zusammen. Ihre Verwirrung war verständlich, schließlich war das Aljonas Körper, ihr schelmisches Lächeln, ihr geheimnisvoller Blick. Lange würde sie diese Bürde nicht mehr mit sich herumschleppen.

»Ich bin zutiefst beleidigt, dass die liebliche Vasilisa ihre eigene Schwester vergessen hat.«

»Ich habe keine Schwester.«

»Oh, entschuldige, ich meinte natürlich Halbschwester«, korrigierte Mascha und zog einen Mundwinkel hoch.

»Ich habe auch keine Halbschwester«, beharrte Vasilisa.

Ihre dreiste Lüge konnte sie sich in den Allerwertesten stecken. Diese Heuchlerin wusste genau, wer sie war, und Mascha wusste, was ihr gemeinsamer Erzeuger getan hatte, um sicherzustellen, dass sie seine perfekte Familie nie bedrohen würde.

Er hatte einen Attentäter damit beauftragt, sie zu töten, um die Spuren ihrer skandalösen Existenz zu verwischen. Siebzehn war sie gewesen, als dieser zwielichtige Kerl auf einmal in ihrer Wohnung gestanden und einen Dolch aus seinem Gürtel gezogen hatte. Ihre Tante hatte krank auf dem alten Sofa gelegen und ihn angefleht, Mascha in Ruhe zu lassen, aber ihm war kein einziges Wort über die Lippen gekommen.

Womit dieser Meuchelmörder jedoch nicht gerechnet hatte, war, dass das Bastardmädchen sich wehren würde. Nach einer heftigen Rangelei war es Mascha gelungen, ihn zu überwältigen und tödlich zu verwunden. Kurz darauf hatte sie in seiner Manteltasche einen Beutel gefunden, bis zum Rand gefüllt mit Goldmünzen, auf denen der Drache von Kazanovsk geprangt hatte.

Kein normaler Bürger bezahlte mit denen. Niemand wäre dämlich genug, mit so einer Münze durch die Straßen zu laufen, in dem absurden Glauben, sie nicht gestohlen zu bekommen. Da war Mascha klar geworden, wer diesen Kerl geschickt hatte.

Ihr eigener Vater.

Mehr als fünf Jahre lag dieser Tag zurück und es tat immer noch weh, ganz besonders jetzt, da sie ihrer Schwester gegenüberstand, die alles besaß, was man ihr hatte verwehren wollen, die alles war, was Mascha nie hatte sein dürfen.

»Du bist eine Lügnerin, Vasilisa. Genau wie er.«

»Ich weiß nicht, wovon du sprichst.«

Sie schüttelte ungläubig den Kopf. »Schon mal drüber nachgedacht, Schauspielerin zu werden?«

Davon hatte sie selbst geträumt – eines Tages am Prochorinski-Theater eine Hauptrolle zu spielen, vom Publikum frenetisch bejubelt zu werden und all die herrlich duftenden Rosen und Lilien aufzusammeln, die nach der Vorführung auf die Bühne geflogen wären. Aber für arme Mädchen wie Mascha blieben Träume nicht mehr als Wunschvorstellungen. Sie hatte es sich nie leisten können, die Zakharov-Akademie zu besuchen. Doch all das war jetzt egal, denn bald würde sie die Rolle ihres Lebens spielen.

»Es reicht«, sagte Vasilisa. Sie straffte ihre Schultern, ganz die Herrscherin, die Mascha früher am liebsten mit einem Stein beworfen hätte, als sie dem Volk gütig lächelnd aus ihrer vergoldeten Kutsche zugewunken hatte. In dieser Heiligen mit dem hellblonden Haar, das wie eine Krone ihren Kopf umfing, steckte eine Frau mit vielen Gesichtern. Was für eine Ironie, dass dieses Talent sie beide verband.

»Was wirst du jetzt tun, Schwesterchen?«

»Wenn du dieses Zimmer nicht sofort verlässt, rufe ich die Wachen.«

Mascha gluckste. »Falls mich das dazu bringen soll, mir in die Hose zu pinkeln und um Gnade zu flehen, muss ich dich leider enttäuschen. Meine Kleidung ist trockener als das Brot, das ich gestern Abend gegessen habe, und ich kann dir versichern, es hat wie Staub geschmeckt.«

Sie kostete das hier in vollen Zügen aus. Nur einmal wollte sie sich ihrer Schwester überlegen fühlen statt klein und unbedeutend wie ein Schädling, den man zertreten konnte.

Bevor sie ihre Wachen herbeirufen konnte, stürmte Mascha auf sie zu und presste ihre Lippen auf die ihrer Schwester. Vasilisa hatte sich überhaupt nicht gewehrt, so als hätte der Schock sie gelähmt.

Diesen Teil hasste Mascha, aber er war nötig, um die verborgene Kraft zu erwecken, die in ihr schlummerte und die sie in den Augen der Chossaner zu einer Ved’ma machte, einer Seelenlosen, die dunkle Magie wirkte. Zauberin, Missgeburt, Besessene oder Verfluchte. Jeder hatte einen anderen Namen dafür. Einzig in der Auffassung, dass man solche wie sie töten musste, schienen sich alle einig.

Vasilisa versuchte sich zu befreien, doch sie konnte sich nicht lösen, weil Mascha sie mit ihrer Magie fest im Griff hielt. Ein flammender Schmerz breitete sich auf ihrem Gesicht aus wie ein Feuer, das sich in ihre Haut brannte. Grelle Punkte tanzten vor ihren Augen und ein dumpfes Pfeifen drang in ihren Kopf ein. Nur noch ein paar Atemzüge, dann gehörte ihr all das, wovon sie seit ihrer Kindheit geträumt hatte.

Sie spürte den Stoß, der ihren Geist von ihrem Körper trennte. In einem Moment war alles ganz leicht und wunderbar, und sie beobachtete, wie beide Körper zusammenklappten als wären sie Marionetten, deren Fäden man durchtrennt hatte. Dann, im nächsten Augenblick, legte sich ein dunkler Schleier wie ein Grabtuch über die Welt.

Kurze Zeit später schlug sie die Augen auf. Ein Prickeln überzog ihr Gesicht und ihr Kopf dröhnte so sehr, als hätte ein muskelbepackter Riese ihn mit beiden Händen in seinem Griff. Neben ihr lag Vasilisa. Bewusstlos.

Mascha krabbelte zu ihrer Schwester und schnappte sich den Dolch, den sie zuvor in ihrem Ausschnitt versteckt hatte.

Geschafft!

Voller Elan sprang sie auf und eilte zu dem Spiegel. Das Gesicht, das ihr daraus entgegenstarrte, weckte in ihr kurzzeitig das Bedürfnis, die Faust im Glas zu versenken, aber ebendieses Gesicht, das sie jahrelang so gehasst hatte, war jetzt ihr eigenes. Die makellose Haut, die hohen Wangenknochen, das feine weißblonde Haar, einfach alles.

»Vasilisa Jascharova«, flüsterte sie und es fühlte sich beinahe so an, als wäre dieser Name schon immer ein Teil von ihr gewesen. »Jetzt gehört dein Leben mir.«

Kapitel 6

Vasilisa

Alles tat weh. Vasilisa konnte sich nicht bewegen, nicht einmal den Kopf drehen, sondern nur die Augen öffnen. Die weiße Stuckdecke ihres Schlafgemachs erstreckte sich über ihr. Ein unerklärliches Prickeln überzog ihr Gesicht wie tausende Nadelstiche.

Was war geschehen?

Was hatte diese Person getan?

Ved’ma, schoss es ihr durch den Kopf. Sie erinnerte sich dunkel an die Worte ihrer Mutter. Zauberer saugen dir das Leben aus, hatte sie ihr einmal gesagt und dabei die Augen weit aufgerissen. Damals war sie zu klein gewesen, um zu verstehen, dass ihre Mutter langsam den Verstand verlor. Ein Kuss und du wirst nie mehr dieselbe sein, Vasya. Sie wollen dir deine Seele stehlen. Weil sie selbst keine haben.

Schritte ertönten neben ihr. Jemand erschien in ihrem Sichtfeld und beugte sich über sie. Jemand, der …

Nein, das war unmöglich.

Vasilisa wollte schreien, aber ihr Mund öffnete sich nicht, deshalb schrie sie in ihren Gedanken, laut und schrill und stumm zugleich. Das musste ein Albtraum sein, etwas anderes kam nicht als Erklärung für das infrage, was sie sah, denn das Gesicht, das auf sie herabblickte, war ihr eigenes.

»Meine arme, verwirrte Schwester«, sagte Maria mit ihrer Stimme. »Weißt du, dass ich mir vor vielen Jahren ein Versprechen gegeben habe? Ich habe mir geschworen, dir alles zu nehmen, was dir lieb und teuer ist, um dir zurückzuzahlen, was mir angetan wurde. Du wirst gleich erfahren, was es heißt, ein Niemand zu sein.«

Warum sah diese Person plötzlich aus wie sie? Warum sprach sie mit ihrer Stimme? Und wieso gelang es ihr nicht, sich zu rühren und nach den Wachen vor ihrer Tür zu schreien? Das falsche Dienstmädchen lächelte eiskalt auf sie herab, als ahnte es, was ihr durch den Kopf ging.

»Keine Angst, Vasiliska, du kannst dich gleich wieder bewegen«, höhnte sie.

Ihr Hass war förmlich spürbar. Woher kam der nur? Sie hatte sich ihr als Maria vorgestellt, aber von einer Maria hatte sie noch nie zuvor etwas gehört. So hießen viele Mädchen in nahezu allen Ecken des Zarenreichs. Es war ein einfacher Name, ein beliebter Name, wie so ziemlich alle, die auch Heilige trugen. Wer war diese Person?

Maria verschwand aus ihrem Blickfeld und kehrte mit ihrem silbernen Handspiegel zurück. Sie hielt ihn über Vasilisa. »Vielleicht bringt das Klarheit.«

Wieder formte sich ein Schrei in ihrer Kehle und wieder steckte er dort fest, weil ihre Lippen starr blieben. Aus dem Spiegel blickten ihr keine stahlblauen Augen entgegen, sondern grünliche, die einem Smaragd glichen. Ihr Haar war nicht länger weißblond und zu einer kunstvollen Hochsteckfrisur drapiert, sondern pechschwarz und mit Stirnfransen, die ihre Brauen kitzelten.

Sie sah aus wie Maria. Und Maria sah aus wie sie.

Ved’ma, Ved’ma, Ved’ma!, schrie eine Stimme in ihrem Kopf, die verdächtig nach ihrer Mutter klang.

Der Kuss. Was hatte sie nur getan?

»Auf diesen Moment habe ich lange gewartet«, sagte Maria und lächelte auf so niederträchtige Weise, dass Vasilisa ihr eigenes Gesicht nicht mehr erkannte. »Jetzt muss ich dich nur noch loswerden.«

Sie nahm einen länglichen Gegenstand hervor, der gefährlich im Sonnenlicht blitzte. Eine Klinge.

Beim Gepriesenen, nein …