11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

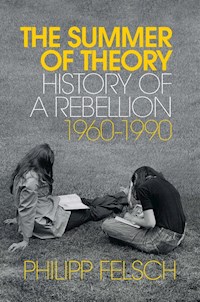

Theorie – von dem Wort ging seit den sechziger Jahren ein magisches Leuchten aus. Theorie war ein Wahrheitsanspruch, ein Glaubensartikel und ein Lebensstil. Doch woher kam die Faszination für die gefährlichen Gedanken? Warum zogen sie Legionen von Lesern in ihren Bann? Philipp Felsch erzählt in seinem grandios geschriebenen Buch von den Utopien, den Experimenten und Leidenschaften einer Generation, die sich in den Dschungel der schwierigen Texte begab. Für drei Jahrzehnte gehörte der Theorieband als Vademekum in jede Manteltasche. Es war die Zeit der apokalyptischen Meisterdenker, der glamourösen Unverständlichkeit und der umstürzenden Lektüreerlebnisse. In einer Welt, die im Kalten Krieg erstarrte, ging nur von großen Ideen Bewegung aus. Je schwieriger die Texte, desto intensiver die Lektüre, je abstrakter die Argumente, desto relevanter für die Wirklichkeit. Heute, wo die intellektuellen Energien von ’68 in schwach glimmende Substanzen zerfallen sind, ist es Zeit zurückzublicken: Was war Theorie? In West-Berlin versorgte der Merve Verlag die Geister mit wildem Denken – von den Kadern der Studentenbewegung über Spontis und Punks bis zu den Avantgarden des Kunstbetriebs. Philipp Felsch schreibt die Geschichte einer intellektuellen Revolte, indem er sich den Büchermachern und ihren Lesern anvertraut. Er folgt ihren verschlungenen Pfaden vom Klassenkampf bis in den White Cube der Galerien, um eine Epoche wiederauferstehen zu lassen, in der das Denken noch geholfen hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Philipp Felsch

Der lange Sommer der Theorie

Geschichte einer Revolte

1960–1990

Verlag C.H.Beck

Zum Buch

Theorie – von dem Wort ging seit den sechziger Jahren ein magisches Leuchten aus. Theorie war ein Wahrheitsanspruch, ein Glaubensartikel und ein Lebensstil. Doch woher kam die Faszination für die gefährlichen Gedanken? Warum zogen sie Legionen von Lesern in ihren Bann? Philipp Felsch erzählt in seinem grandios geschriebenen Buch von den Utopien, den Experimenten und Leidenschaften einer Generation, die sich in den Dschungel der schwierigen Texte begab. Für drei Jahrzehnte gehörte der Theorieband als Vademekum in jede Manteltasche. Es war die Zeit der apokalyptischen Meisterdenker, der glamourösen Unverständlichkeit und der umstürzenden Lektüreerlebnisse. In einer Welt, die im Kalten Krieg erstarrte, ging nur von großen Ideen Bewegung aus. Je schwieriger die Texte, desto intensiver die Lektüre, je abstrakter die Argumente, desto relevanter für die Wirklichkeit. Heute, wo die intellektuellen Energien von ’68 in schwach glimmende Substanzen zerfallen sind, ist es Zeit zurückzublicken: Was war Theorie? In West-Berlin versorgte der Merve Verlag die Geister mit wildem Denken – von den Kadern der Studentenbewegung über Spontis und Punks bis zu den Avantgarden des Kunstbetriebs. Philipp Felsch schreibt die Geschichte einer intellektuellen Revolte, indem er sich den Büchermachern und ihren Lesern anvertraut. Er folgt ihren verschlungenen Pfaden vom Klassenkampf bis in den White Cube der Galerien, um eine Epoche wiederauferstehen zu lassen, in der das Denken noch geholfen hat.

Über den Autor

Philipp Felsch, geb. 1972, ist Historiker und Kulturwissenschaftler. Er arbeitet als Juniorprofessor für Geschichte der Humanwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin.

«Wir sind besessene Leser.»

Heidi Paris(1950–2002)&Peter Gente(1936–2014)

Inhalt

Einleitung Was war Theorie?

1965Die Stunde der Theorie

1. Bundesrepublik Adorno

Reflexionen aus dem beschädigten Leben

Kultur nach Feierabend

Im literarischen Supermarkt

Adorno antwortet

Zielen Ihre Bestrebungen auf eine Veränderung der Welt ab?

2. In der Suhrkamp-Kultur

Neue Linke

He didn’t write

In der Schule des Lesens

Theorie im Taschenbuch

Geburt eines Genres

1970Ewige Gespräche

3. Schlecht gemachte Bücher

Theoretische Praxis

Zerschlagt das bürgerliche Copyright!

Montag, Freitag, Sonntag

Die Unordnung des Diskurses

4. Wolfsburg Empire

Proletarische Öffentlichkeit

Im Land der Klassenkämpfe

Von der Leichtigkeit, Kommunist zu sein

Ein schicksalhafter Glücksfall

1977Französisch im Deutschen Herbst

5. Warum Denken fröhlich macht

Fluchten aller Art

Intensität ist kein Gefühl

Merves Lachen

Vage Denker

6. Der Leser als Partisan

Der Tod des Autors

Die Lust am Text

Für Kinder geeignet

Eine andere Produktionsweise

Auf dem Wasser liegen

7. Foucault und die Terroristen

Schweppes in Paris

Polittouristen

Eine schmutzige Spezies

Am Strand von Tunix

1984Das Ende der Geschichte

8. Kritik der Bleiwüste

Die Meisterdenker

Nur für Erwachsene

Allein die Schrift

Ästhetik der Gegenaufklärung

Ein kleiner Materialismus

9. Into the White Cube

Der Berg der Wahrheit

Schlau sein – dabei sein

German Issues

Die Insel des Posthistoire

Immer Ärger mit Duchamp

10. Preußentum und Spontaneismus

Krieg im totalen Frieden

Machiavelli im Sauerland

Die Wilde Akademie

Auf der Suche nach dem punctum

Jacob Taubes’ liebster Feind

11. Dispositive der Nacht

Tyrannei der Intimität

Kneipengerede

Kunst des Biertrinkens

Im Dschungel

Über den Wolken

Epilog After Theory?

Dank

Anmerkungen

Literaturverzeichnis

Bildnachweis

Personenregister

EinleitungWas war Theorie?

Andreas Baader, der 1968 wegen Brandstiftung zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, entdeckte im Gefängnis das Briefeschreiben. Er schilderte das Elend des Alleinseins, schimpfte über das Wachpersonal und bat seine Freunde, ihn mit dem Nötigsten zu versorgen. Abgesehen von Wurst und Tabak waren das in erster Linie Bücher. Er ließ sich Marx, Marcuse und Wilhelm Reich zuschicken, die Lieblingsautoren der Studentenbewegung, die er bislang nur vom Hörensagen kannte. «Berge von Theorie, was ich nie wollte», schrieb er an die Mutter seiner Tochter. «Ich arbeite und leide, ohne zu klagen natürlich.» Auch später in Stammheim mussten seine Anwälte seinen Lesehunger stillen. Bei seinem Tod befanden sich an die vierhundert Bände in seiner Zelle: für einen Terroristen, der unter seinen Genossen für seinen Mutwillen berüchtigt war, eine beachtliche Bücherwand. Sicher spielte Baader die Rolle des Gefängnisintellektuellen in ähnlicher Weise, wie er vorher den Revolutionär gegeben hatte. Zugleich steckte in seinem Studium aber auch viel Ernsthaftigkeit. Aus seinen Briefen geht hervor, dass er das Bedürfnis hatte, einen Rückstand aufzuholen.[1] Schließlich beruhte der Kampf, für den er sich entschieden hatte, auf theoretischen Grundlagen.[2] Zu einer anderen Zeit hätte Baader vielleicht zu malen begonnen oder den Roman seines Lebens zu Papier gebracht. Doch stürzte er sich – wider seinen Willen – in die Theorie.

Heute, wo die intellektuellen Energien von ’68 in schwach glimmende Substanzen zerfallen sind, fällt es schwer, sich die Faszination eines Genres zu vergegenwärtigen, das Generationen von Lesern in seinen Bann gezogen hat. Theorie war mehr als eine Folge bloßer Kopfgedanken; sie war ein Wahrheitsanspruch, ein Glaubensartikel und ein Lifestyle-Accessoire. In billigen Taschenbüchern breitete sie sich unter ihren Anhängern aus, in Seminaren und Lesegruppen etablierte sie neue Sprachspiele. Die Frankfurter Schule, der Poststrukturalismus und die Systemtheorie wurden zu Marken mit Bestsellerauflagen. In Adornos Büchern entdeckten die westdeutschen Studenten die Poesie der Begriffe. Zu Beginn der sechziger Jahre profilierte sich die Neue Linke gegen den Pragmatismus der Sozialdemokraten unter dem Banner ihrer «Theoriearbeit». Wer die Welt verändern wollte, musste sie in ihren Augen erst durchdenken. Mit der Philosophie der Professoren, die sich darauf beschränkten, den Sinn von Sein oder die Texte der Klassiker auszulegen, hatte dieses Denken aber nichts zu tun. Statt auf ewige Wahrheiten zielte es auf die Kritik der Verhältnisse ab, und in seinem Licht bekamen selbst die alltäglichsten Vorgänge gesellschaftliche Relevanz. Die Intensität, mit der seine Studenten die Schriften von Herbert Marcuse lasen, erinnerte den Berliner Religionsphilosophen Jacob Taubes an den Ernst, «mit dem einst Talmud-Jünger den Text der Thora auslegten».[3] Theorie verhalf nicht nur zu akademischem Kapital, sondern auch zu Sexappeal bei den Kommilitonen. Auf Marcuse folgte Marx, und auf Marx folgte Hegel: Wer mitdiskutieren wollte, legte sich die zwanzigbändige Suhrkamp-Gesamtausgabe zu.[4] Erst nach dem Schock, den Stammheim und Mogadischu auslösten, wuchsen sich die Zweifel am Kanon von ’68 zu offenem Widerstand aus. Aus Paris kam ein neues Denken nach Deutschland, das mit dem Sound der Dialektik brach. Die Bücher von Deleuze oder Baudrillard mussten anders als Marx oder Hegel gelesen werden. Sie schienen wichtigere Aufgaben zu haben, als wahr zu sein. In den achtziger Jahren verwandelte sich Theorie in ein ästhetisches Erlebnis. Und während die Ökologie die spekulative Fantasie der siebziger Jahre auf Mess- und Grenzwerte reduzierte, trat das schwierige Denken seinen Weg in die Kunstwelt an.

Der erste Anstoß, dieses Buch zu schreiben, liegt schon einige Jahre zurück. Im Frühjahr 2008 rief mich ein Redakteur der Zeitschrift für Ideengeschichte an, um mich für einen Beitrag über den Merve Verlag zu gewinnen. Er plante ein Heft über West-Berlin, die Frontstadt des Kalten Krieges, die Merve zwei Jahrzehnte lang mit Theorie beliefert hatte. Da Peter Gente, der Gründer und Verleger von Merve, sich aus dem Geschäft zurückgezogen und seine Papiere an ein Archiv verkauft hatte, um seinen Lebensabend in Thailand zu finanzieren, schien der Moment günstig für einen historischen Rückblick zu sein.[5] Ich konnte unmöglich nein sagen. Auch als Nicht-Berliner war mir Merve ein Begriff. Der Verlag ist als «Reclam der Postmoderne» und rechtmäßiger Urheber des deutschen Wortes «Diskurs» bezeichnet worden.[6] In den achtziger Jahren hatte er sich vor allem durch die Übersetzung der französischen Poststrukturalisten einen Namen gemacht. Unter eingefleischten Theorielesern galten seine billig geleimten Bändchen als Garantie für avanciertes Denken, und wegen ihrer unakademischen Machart galten sie außerdem als Pop. Die farbige Raute des Internationalen Merve Diskurses war ein gut eingeführtes Logo; sie besaß ein ähnliches Renommee wie der Regenbogen des Suhrkamp Verlags.

An meine eigenen ersten Merve-Titel konnte ich mich noch gut erinnern: Mit großem Aufwand hatte ich sie mir Mitte der neunziger Jahre nach Bologna bestellt. Eigentlich war ich für ein Semester dorthin gegangen, um bei Umberto Eco zu studieren. Doch Ecos Vorlesung entpuppte sich als Touristenattraktion. Was der berühmte Semiotiker weit entfernt in ein Mikro sprach, konnte man besser in einer seiner einschlägigen Einführungen nachlesen. Im Nachhinein stellte sich das als Glücksfall heraus, denn ich musste mich nach einer Alternative umsehen. Auf der Suche nach einem intensiveren Bildungserlebnis landete ich – zwölf Jahre nach seinem Tod – bei Michel Foucault. Zwar trug er weder Glatze noch Rollkragenpullover, und auch das Französisch, das er gelegentlich benutzte, hatte einen unüberhörbaren italienischen Akzent. Doch seine große rhetorische Geste und sein Hang, die Worte überzuartikulieren, sind mir bis heute unvergesslich. In seinen besten Momenten kam er an das Original sehr nahe heran. Zu Beginn der Achtziger, wenn ich mich richtig erinnere, hatte Valerio Marchetti den echten Foucault am Collège de France gehört und – wie ich später auf Youtube überprüfte – zugleich mit dessen Denk- auch dessen Redeweise übernommen. An der Università di Bologna bekleidete er eine Professur für frühneuzeitliche Geschichte. Seine Vorlesung, zu der nur wenige Studenten kamen, war einem Thema gewidmet, das sich nur ein Foucaultianer ausdenken konnte: Sie handelte von «Hermaphrodismus im Frankreich des Barockzeitalters». Ich war begeistert, von den Debatten des 17. Jahrhunderts zu erfahren, in denen Theologen und Mediziner über die Bedeutung abnormer Geschlechtsmerkmale gestritten hatten.[7] An der deutschen Uni, wo Platon und Kant gelesen wurden, hatte ich so etwas noch nie gehört. Ich hing an Marchettis Lippen, besuchte sogar den Jiddischkurs, den er aus irgendeinem Grund anbot, und fing an, die zitierte Literatur zu lesen: Michel Foucault, Paul Veyne, Claude Lévi-Strauss, Georges Devereux … Auf das Eintreffen der deutschen Übersetzungen wartete ich wochenlang. Ich las mehr, als ich je wieder gelesen habe, und schrieb Exzerpte auf farbige Karteikarten. In der Hitze des italienischen Sommers klebten meine Unterarme an der Mikrophysik der Macht und am Eisberg der Geschichte fest.[8]

Seit Jahren hatte ich diese Bücher nicht mehr in der Hand gehabt. Beim Öffnen brachen ihre Rücken mit trockenem Knacken auseinander. Im Innern stieß ich auf heftige Bleistiftzeichen. Sie erinnerten mich daran, welche Offenbarung für mich damals die Theorie gewesen war. Doch aus dem Abstand eines Jahrzehnts wirkte dieses Erlebnis seltsam fremd. Es schien einer intellektuellen Epoche anzugehören, die unwiderruflich vergangen war. Ich fuhr nach Karlsruhe, um mir die Materialien anzuschauen, die Peter Gente dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie übergeben hatte. In den vierzig schweren Kartons, die darauf warteten, geöffnet zu werden, steckte vielleicht auch ein Kapitel meines eigenen Bildungsromans. Sie enthielten die Korrespondenz mit den berühmten und den weniger berühmten Merve-Autoren nebst jener Papiermoräne, die den Wegrand von über dreihundert Verlagstiteln säumte: Zeitungsausschnitte, Notate, Kalkulationen, Dossiers … Während Gente vermutlich schon unter Kokospalmen saß, versank ich in seinen Hinterlassenschaften. Erst nach einer Weile wurde mir klar, dass, was ich vor mir hatte, kein klassischer Geschäftsnachlass war. Es handelte sich vielmehr um das Archiv eines epischen Leseabenteuers.

Die ältesten Dokumente reichten bis in die späten fünfziger Jahre zurück, als Gente auf die Bücher von Adorno stieß. Danach wurde alles anders. Fünf Jahre lang lief er mit den Minima Moralia durch West-Berlin, bevor er mit deren Autor in Verbindung trat. Da steckte er schon mitten in den Theoriediskussionen der Neuen Linken, durchkämmte Bibliotheken und Archive, um der verschütteten Wahrheit der Arbeiterbewegung auf die Spur zu kommen. Er war überall dabei, bejubelte Herbert Marcuse im Audimax der FU, ging mit Andreas Baader auf dem Ku’damm demonstrieren und lief Daniel Cohn-Bendit kurz vor dem Mai ’68 in Paris über den Weg. Später diskutierte er mit Toni Negri, saß mit Foucault in Untersuchungshaft und beherbergte Paul Virilio in seiner Berliner Wohngemeinschaft. Es steht außer Frage, dass er zur Avantgarde der Bewegung gehörte. Doch hielt er sich selbst im Hintergrund. Da er weder als Aktivist noch als Autor agieren mochte, fand er lange keine Rolle. «Versucht einzugreifen, war aber nicht in der Lage dazu», lautete seine Bilanz des Jahres ’68.[9]

Von Anfang an war Gente vor allem ein Leser gewesen. Helmut Lethen, der ihn seit Mitte der sechziger Jahre kannte, erblickte in ihm den «Enzyklopädisten des Aufruhrs».[10] Er kannte jede Verzweigung der Debatten aus der Zwischenkriegszeit, verstand es, selbst die entlegensten Zeitschriften aufzutreiben, und gab seinen Genossen die entscheidenden Lektüretipps. Im Vergleich zu Baader, dem er Bücher nach Stammheim schickte, verkörperte er das andere Ende der Bewegung: Der Mann, den ich im Jahr 2010 kennenlernte, um ihn über seine Vergangenheit zu befragen, interagierte über Texte mit der Welt.[11] Vor unseren Gesprächen legte er sich Bücher, Briefe und Zeitungsartikel zurecht, die er beim Reden abwechselnd in die Hand nahm, um diesen oder jenen Punkt zu unterstreichen. Im Echoraum der Theorien, den er wie kein Zweiter beherrschte, fand er sein Lebenselement. Jacob Taubes, selbst ein begnadeter Leser, der Gente zu seinen Schülern zählte, bescheinigte ihm 1974 Talent für das «intensive Umgehen mit spröden Texten».[12] Es gehört zu den Merkwürdigkeiten der theorieversessenen Achtundsechziger, dass aus ihren Reihen kaum eigene Theoretiker hervorgegangen sind. «Während sie den Vätern das Wort abschnitten, gaben sie es den Großvätern zurück, vorzugsweise den Exilierten unter ihnen.»[13] Ob Henning Ritter, als er diese Beobachtung notierte, an seinen ehemaligen Kommilitonen dachte, mit dem er bei Taubes in den sechziger Jahren Hilfskraft gewesen war? So gesehen stellte Gente nämlich den Idealtyp des Neuen Linken dar: Er war ein Partisan des Klassenkampfs in den Archiven.[14]

Er fuhr nach Paris und brachte Texte von Roland Barthes und Lucien Goldmann mit, Autoren, die in Berlin noch niemand kannte. Gegen Ende der Sechziger, als der linke Buchmarkt zu boomen begann, ergatterte er kleine Herausgeberjobs. Die Antwort auf die Frage nach seinem Lebensthema gelang ihm jedoch erst, als er mit Mitte dreißig beschloss, sich selbständig zu machen: Mit befreundeten Genossen gründete er 1970 den Merve Verlag. Anfangs verstanden sich die Büchermacher als sozialistisches Kollektiv; doch mit den politischen Überzeugungen veränderte sich auch die Arbeitsweise. Über zwei Jahrzehnte prägte Merve die Theorielandschaft der Mauerstadt und der alten Bundesrepublik. Von den Nachzüglern der Studentenbewegung bis zu den Avantgarden des Kunstbetriebs bekamen sie alle ihr gefährliches Denken: italienischen Marxismus, französischen Poststrukturalismus, eine Dosis Carl Schmitt und zu guter Letzt Luhmanns nüchterne Systemtheorie.

Heidi Paris und Peter Gente, West-Berlin, um 1980

Doch wäre Merve vermutlich nur ein linker Kleinverlag geblieben, auf dessen Bücher man gelegentlich noch in roten Antiquariaten stößt, wenn Gente nicht Heidi Paris begegnet wäre. In der Männerwelt der Theorie, in der Frauen allzu oft auf die Rolle von Müttern oder Musen reduziert wurden, war sie eine Pionierfigur.[15] Sie lenkte die Publikationspolitik des Kollektivs in neue Bahnen und trug zu dessen Auflösung bei. Ab 1975 verband sie mit Gente eine Arbeits- und Liebesbeziehung. Als Verlegerpaar komponierten sie legendäre Merve-Longseller, etablierten Autoren wie Deleuze und Baudrillard in Deutschland und steuerten ihren Verlag in die Kunst, wo er bis heute seine feste Bleibe hat. Sie produzierten Bücher, die nicht in der Uni gelesen werden wollten, verwandelten Leser in Fans und Autoren in Denkstilikonen. Mit Blixa Bargeld und Heiner Müller arbeiteten sie an Filmprojekten, mit Martin Kippenberger zogen sie durch die Discos von Schöneberg.[16] Als notorische Szenegewächse waren sie auf ein Milieu von Gleichgesinnten angewiesen, das mit dem Standbein in der Uni, mit dem Spielbein aber schlau im Nachtleben stand. Oder umgekehrt. In den achtziger Jahren wurde die Lektüre von Merve-Bändchen für dieses Milieu zur Pflicht.

«Wir sind fast nie in Paris und leben gern in Berlin», schrieben Paris und Gente 1981 an den New Yorker Professor Sylvère Lotringer.[17] Für ihren Verlag stellte West-Berlin einen idealen Standort dar. Im politischen Ausnahmezustand, der hier herrschte, florierte das spekulative Denken. Zwischen Schöneberg und Dahlem konnte die Merve-Kultur prächtig gedeihen. In den sechziger Jahren war Berlin die Hochburg der Neuen Linken gewesen, in den Siebzigern wurde es zum Biotop der Gegenkultur. Und während die Ideologien des Kalten Krieges zu Schemen verblassten, brach hier in den achtziger Jahren die Postmoderne an. Schon Hegel hatte die Hauptstadt von Preußen als Sitz des Weltgeistes angesehen. Seine kritischen Erben standen ihm darin in nichts nach. Auch wenn die Existenz der «Enklave auf vorgeschobenem Posten», wie Heidi Paris ihren Wohnort einmal nannte, Hegels Theorie gerade zu widerlegen schien.[18]

Die Geschichte des Verlegerpaares ist untrennbar mit West-Berlin verbunden; doch bietet sie mehr als eine intellektuelle Milieustudie aus der Mauerstadt. Man neigt dazu, die Ära der Theorie hierzulande mit der sogenannten Suhrkamp-Kultur gleichzusetzen, die der englische Kritiker George Steiner 1973 als Kanon der alten Bundesrepublik beschrieb.[19] Für den Zuschnitt und die Proliferation der Gattung – das wird im Folgenden deutlich – hat das Frankfurter Verlagshaus tatsächlich eine entscheidende Rolle gespielt. Seine Politik, Theorie im Taschenbuch herauszugeben, hat auch ein Projekt wie Merve überhaupt erst möglich gemacht. Doch gerade weil sich die Berliner Tochter nie zu einem Unternehmen mauserte, das Angestellte beschäftigte, geregelte Bücher führte und unter dem Zwang zur Rendite stand, ermöglichen die Akten, auf die ich in Karlsruhe aufmerksam wurde, eine andere Perspektive: Sie erzählen den langen Sommer der Theorie aus der Sicht der User. Zeit ihres Lebens verstanden sich die Büchermacher und ihre Freunde als passionierte Leser; daher war Merve nicht nur ein Verlag, sondern eine Lektüregruppe und eine Fangemeinde – kurz: ein Rezeptionszusammenhang.

Für mein Vorhaben, die Geschichte eines Genres zu schreiben, bietet das einen unschätzbaren Vorteil: Will man den Siegeszug der Theorie seit den sechziger Jahren verstehen, sind ihre Lesarten und Gebrauchsweisen mindestens genauso wichtig wie ihre – längst gut erforschten – Inhalte.[20] Darauf haben nicht zuletzt die in jüngerer Zeit erschienenen Memoiren ehemaliger Theorieleser aufmerksam gemacht.[21] Vielleicht wog die Suggestivkraft gewisser Texte sogar schwerer als ihr systematischer Zusammenhang. Ausgehend von dieser Einstiegsintuition, die auch eine methodische Entscheidung bedeutet, soll den Darstellungen der Ideengeschichte des 20. Jahrhunderts im Folgenden keine weitere hinzugefügt werden.[22]

Dieses Buch erzählt von Peter Gentes Bildungserlebnissen, von den Irrfahrten des Merve-Kollektivs und von den Entdeckungen des Verlegerpaares. Es folgt der Spur ihrer Lektüren, ihrer Debatten und Lieblingsbücher – aber es dringt nicht ins Innere der Bleiwüsten ein. Die Geschichte der Wissenschaften richtet ihr Augenmerk schon lange auf die «theoretische Praxis», wie der Merve-Autor Louis Althusser das Geschäft des Denkens nannte. Im Anschluss an ihn und andere hat sie gelernt, auf die Medien, Institutionen und Praktiken von Wissen zu schauen.[23] Warum sollte sich dieser Ansatz nicht für die Theorielandschaft der sechziger und siebziger Jahre fruchtbar machen lassen, in deren Umgebung er einst formuliert wurde?[24] 1978 entwickelte Michel Foucault das Konzept der «Ideenreportage», einer Form, die der Realhistorie der Ideen galt. «In der heutigen Welt wimmelt es von Ideen», schrieb er, «die entstehen, sich bewegen, verschwinden oder wieder auftauchen und den Menschen wie auch den Dingen Stöße versetzen.» Daher sei es nötig, «die Analyse des Gedachten stets mit der Analyse des Geschehens» zu verknüpfen.[25] Genau darin besteht das Ziel dieses Buches.

1965Die Stunde der Theorie

1. Bundesrepublik Adorno

Peter Gente geht ins Kino, 1956

An dem Abend, als der Sender Freies Berlin die Geheimrede von Nikita Chruschtschow ausstrahlte, ging Peter Gente ins Kino. Während die Radiowellen vom Dach des Funkhauses in den Junihimmel stiegen, um die Hörer der geteilten Stadt über die Verbrechen des Stalinismus zu informieren, öffnete sich der Vorhang für Die Schönen der Nacht, eine Komödie von René Clair, die von der Weltflucht eines jungen Mannes handelt, der von großen Erfolgen und schönen Frauen träumt und darüber den Bezug zur Wirklichkeit verliert – bis er am Ende des Films gerade rechtzeitig erwacht, um sich dem echten Leben zu stellen.[1] Gente war begeistert. In seinem Kulturtagebuch bekam der Film die Note 1+. Er ging damals oft ins Kino. Außerdem besuchte er die Theater, die Konzerthäuser und Kulturpaläste von Berlin. Nachdem er mit seinen Eltern aus der sowjetisch besetzten Provinz in die Großstadt gekommen war, hatte er seine Leidenschaft für die Kultur entdeckt. Mit einem Eifer, der für Spätzünder typisch ist, begann er, Romane zu lesen, und was seine Ferienjobs an Geld einbrachten, investierte er in Eintrittskarten.[2] Herbert von Karajan dirigierte die Berliner Philharmoniker. Im Berliner Ensemble, das wegen des Wechselkurses zwischen West- und Ostmark unschlagbar billig war, saß Brecht noch leibhaftig in der Loge. Und in den Lichtspielhäusern waren Filme aus Frankreich und Italien zu sehen, deren Ästhetik mit Opas Kino brach.[3] Am Vorabend der Nouvelle Vague ließ sich Gente von Fellini verzaubern, von Hitchcock, Orson Welles und Jean Cocteau. «Bürgerliche Romane gelesen; allgemeiner Kulturkonsum», rekapitulierte er später in einer Selbstkritik vor sozialistischen Genossen.[4]

Karl Marx hat einmal bemerkt, die Deutschen seien die philosophischen, aber nicht die historischen Zeitgenossen ihrer Gegenwart.[5] Auch in Gentes Leben kam die große Politik nur als Hintergrundrauschen vor. Von Chruschtschows Rede, mit der im Osten das Tauwetter und im Westen die Ernüchterung der linken Intelligenz begann, scheint er kaum Notiz genommen zu haben.[6] Dabei befand er sich im Epizentrum des Kalten Krieges. Doch war vielleicht gerade Berlin der falsche Ort, um einen stabilen Wirklichkeitssinn auszubilden. Dazu lagen hier zu viele Wirklichkeiten nebeneinander: die Ruinen des Weltkriegs und die Monumente des Wirtschaftswunders, der Kurfürstendamm mit seinen Buttercremetorten und die Stalinallee mit ihrem Zuckerbäckerstil. Für Maurice Blanchot, den Gente später zu seinen Lieblingsautoren rechnete, war Berlin «weder eine Stadt, noch zwei Städte», sondern «ein Ort, wo sich die Reflexion auf die zugleich notwendige und unmögliche Einheit in jedem vollzieht, der dort wohnt und der, dort wohnend, nicht nur die Erfahrung von einem Wohnort, sondern auch die von der Abwesenheit eines Wohnortes macht».[7]

So kann es klingen, wenn eine politische Situation zu metaphysischen Spekulationen Anlass gibt. Doch 1956 erblickte Gente die Welt noch nicht im Licht der Theorie. In runden Schriftzügen, die seine Jugend verraten, hielt er seine Kino- und Theaterabende fest. Seine Listen sind das Protokoll einer Suche, die gerade aufgrund ihrer minimalistischen Prosa vor gestautem Begehren zu vibrieren scheint. Gente brannte darauf, einen Platz in der Welt der schönen Künste zu finden.[8] Unter dem Einfluss prägender Lektüreerlebnisse sollte er seine Suche bald auf den Kanon der Hochkultur begrenzen. Im Jahr des Tauwetters war sein Geschmack aber noch nicht ausgegoren. In seinem Tagebuch mischen sich Musicals mit Autorenkino und Puccini mit Hollywood und Brecht. Den gemeinsamen Nenner musste er aus eigener Kraft herstellen. Dazu verteilte er die Zensuren des Gymnasiums, auf dem er selbst bis vor kurzem zur Schule gegangen war. Sie bildeten das vergleichsweise bescheidene Instrumentarium einer Kulturkritik in Zahlen, die sich um High- und Lowbrow unbekümmert zeigte. Die unwesentlich ältere Susan Sontag, die in Chicago ihr Kulturpensum absolvierte, notierte in ihrem Tagebuch damals schon versierte Kurzkritiken.[9] Die Spanne von Gentes Noten reichte dagegen nicht weiter als von der herausragenden 1++ für den Diener zweier Herren, aufgeführt vom Mailänder Piccolo Teatro, bis zur mäßigen 3 für Puccinis La Bohème. Als Verehrer der Kultur war Gente ein großzügiger Lehrer, der sein Spektrum mehrfach nach oben erweitern musste, weil er von Anfang an zu viele Einser gab.

Reflexionen aus dem beschädigten Leben

Im Jahr darauf, 1957, hatte Gente ein Erweckungserlebnis. Allerdings ereignete es sich nicht im Kulturbetrieb, wo er nach seiner Zukunft suchte, sondern an der Basis der Lohnarbeit. Für die junge Bundesrepublik, die in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre schon auf die Vollbeschäftigung zusteuerte, ist die Szene symptomatisch. Am Fließband in den Spandauer Siemenswerken, wo Gente jobbte, um das Jurastudium zu finanzieren, das er auf Wunsch seines Vaters angefangen hatte, hörte er zwei Kommilitonen zu, die sich über einen gewissen Adorno unterhielten, der ihnen aus irgendeinem Grund unumgänglich schien. Was genau es war, das seine Aufmerksamkeit fesselte, wusste er später nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Auf jeden Fall muss der Eindruck tief gewesen sein. «Adorno stellte bisherige Lebensweise in Frage», heißt es lapidar in der bereits erwähnten Selbstkritik vor den Genossen.[10] Gente besorgte sich Adornos bekanntestes Buch, die Minima Moralia, und las sich darin fest, obwohl ihm die wenigsten der dichten Aphorismen verständlich waren.[11] Doch der Autor, der behauptete, dass nur solche Gedanken wahr sein könnten, «die sich selber nicht verstehen», betrachtete den hermetischen Tonfall offenbar als Teil seiner Botschaft.[12] Die schwierige Sprache, deren Bedeutung sich nur mit Geduld erschloss, trug zur Wirkung eines Buches bei, neben dem die Bücher, die Gente bisher gelesen hatte, plötzlich belanglos wirkten.[13]

Adornos Reflexionen aus dem beschädigten Leben, wie die Minima Moralia im Untertitel heißen, wurden 1957 noch als Geheimtipp gehandelt. Sechs Jahre nach Erscheinen deutete wenig darauf hin, dass in dem Buch ein philosophischer Bestseller schlummerte, von dem bis heute über 120.000 Stück verkauft sind. Mitten im Wirtschaftswunder, zwischen Opel Rekord und Eiscafé, irritierte das Buch Gente mit dem Denkstil eines noch kaum bekannten Frankfurter Philosophiedozenten, der, egal, wohin er schaute, nur Unheil sah. «Das Leben lebt nicht», stand als Warnung schon auf der ersten Seite. Es folgten Variationen auf dieses Paradoxon. In Miniaturen, die seine Erfahrung im amerikanischen Exil verdichteten, entlarvte Adorno die modernen Verhältnisse als Verblendungszusammenhang. Was lebendig und authentisch schien, war in Wirklichkeit längst abgestorben; was weiter nach vorne strebte, verdankte sich einem geisterhaften Bewegungsdrang.[14] Die Welt der Gegenwart war eine Welt nach der Katastrophe. «Das Unheil geschieht nicht als radikale Auslöschung des Gewesenen», heißt es an einer Schlüsselstelle, «sondern indem das geschichtlich Verurteilte tot, neutralisiert, ohnmächtig mitgeschleppt wird.» Daher die Atmosphäre des Gespenstischen in den Minima Moralia, deren Seiten von Untoten bevölkert sind. Unter den Gestalten, die Adorno ihrer unheimlichen «Post-Existenz» überführte, befanden sich insbesondere die Errungenschaften der vergangenen bürgerlichen Epoche – wie der Liberalismus, der Sozialismus oder das Gastgewerbe, das im Zeitalter des room service in einem Zustand der «Totenstarre» angekommen sei. Dass die Bewohner der aufgeklärten Hemisphäre nicht mehr richtig schenken, wohnen oder eine Tür schließen konnten, sind weitere, längst berühmte Beispiele, die zeigen, dass Adorno im Kleinsten auf das Schrecklichste stieß. «Die Welt ist das System des Grauens», lautete sein Urteil über die Gegenwart. Zwei Jahrzehnte vor Apocalypse Now hatte das die düstere Wucht von Coppolas Colonel Kurtz, der eine Schnecke über sein Rasiermesser kriechen lässt. Und im Hintergrund lief im Radio Freddy Quinn.[15]

Im Nachkriegsmief der fünfziger Jahre stellte Adorno klar, dass es in Deutschland «nichts Harmloses» mehr geben könne, denn im Hintergrund seiner Diagnose der tödlich erstarrten Gesellschaft standen die Konzentrationslager.[16] «Sie schufen einen Zwischenzustand, lebende Skelette und Verwesende», hat er an anderer Stelle über die Urszene geisterhaften Lebens notiert.[17] Bei Peter Gente müssen solche Bilder Kindheitserinnerungen wachgerufen haben. Gegen Ende des Krieges waren Häftlinge aus dem in der Nähe gelegenen Arbeitslager auch in seiner Heimatstadt Halberstadt aufgetaucht. Dass es Stollen gab, in denen diese Gestalten Flugzeuge montierten, kursierte unter den Kindern als Gerücht – das die Eltern mit Stillschweigen quittierten. Dafür schwieg sich Gente für den Rest seines Lebens über seine Eltern aus. Der Bruch, der nicht zuletzt durch seine Adorno-Lektüre ausgelöst wurde, war zu tief, um ihnen eine Bedeutung zuzugestehen, die über Ablehnung hinausgegangen wäre. Daher sind nur ein paar verstreute Fakten bekannt: Der Vater war Jurist, der in der Wehrmacht als Oberleutnant diente; an der Ostfront geriet er in russische Gefangenschaft. Die Mutter, aus einer «sehr antisemitischen Familie» stammend, trug dieses Erbteil in die Ehe ein. Gente erinnerte sich, wie er beim Bombenangriff, der im April 1945 große Teile von Halberstadt zerstörte, die gelähmte Großmutter zusammen mit der Mutter in den Luftschutzkeller trug. Das große Haus am Stadtrand bekam keinen Treffer. Sechs Jahre später, als der Vater aus Russland zurückkehrte, war dafür seine Karriere zerstört. Für das ehemalige Parteimitglied gab es im Justizapparat der DDR keine Aufstiegschancen. Eine der letzten Erinnerungen, die Peter Gente mit Halberstadt verband, war die Tanzstunde, in die er zusammen mit der Arzttochter Alexandra Kluge ging. Wenig später musste die Familie in den Westen flüchten – angeblich, weil der Vater seiner Kontakte zum amerikanischen Geheimdienst überführt worden war.[18]

Wie eine anfangs zögerlich und dann rasch wachsende Zahl von Altersgenossen machte Gente die Minima Moralia zu seinem Handbrevier: ein Buch, das sich nur in kleinen Portionen verdauen, dafür aber immer aufs Neue zu Rat ziehen ließ. Die deutsche Ordinarienuniversität wusste mit Adornos «schmerzhaft in sich verwickelter intellektueller Lyrik», wie Thomas Mann das Buch einmal genannt hat, nichts anzufangen.[19] Daher fanden die einschneidenden Lektüreerlebnisse außerhalb der Uni statt.[20] Wenn Gente als Verleger später Wert darauf legte, ambulatorische Bücher zu machen, die in der S-Bahn, «auf Reisen» oder beim Ausgehen gelesen werden könnten, dann waren seine Erfahrungen als Adorno-Leser sicher maßgeblich für diese Idee.[21] «Ich habe die ‹Minima Moralia› also gute fünf Jahre mit mir rumgeschleppt. Jeden Tag, immer bei mir, so ein richtiges Vademekum.»[22] Mit seiner melancholischen Gegenwartsdiagnose etablierte Adorno eine neue Gebrauchsweise von Philosophie: Seine Bücher ersetzten den Gedichtband in der Manteltasche. Genau wie Thomas Mann wiesen auch die ersten Kritiker, die die Minima Moralia in den fünfziger Jahren besprachen, auf deren poetischen Charakter hin. Sie dekuvrierten das Buch wahlweise als «verschwiegenes lyrisches Gedicht» oder attestierten ihm, es könne «nur von einem Musiker» komponiert worden sein.[23] Adorno selbst betonte später in einem Spiegel-Interview, ein «theoretischer Mensch» zu sein, «der das theoretische Denken als außerordentlich nah an seinen künstlerischen Intentionen empfindet».[24] Für seinen großen Erfolg war diese Nähe zweifellos ausschlaggebend. Sie bediente das lyrische Bedürfnis der Nachkriegszeit. Im selben Jahr, in dem die Minima Moralia erschienen waren, hatte Gottfried Benn den Triumph der Dichter über die Denker konstatiert. Selbst die Philosophen, erklärte er 1951 in seiner Marburger Rede über «Probleme der Lyrik», sehnten sich neuerdings danach, Gedichte zu verfassen. «Sie fühlen, daß es mit dem systematischen diskursiven Denken im Augenblick zu Ende ist, das Bewußtsein erträgt im Augenblick nur etwas, das in Bruchstücken denkt, die Betrachtungen von fünfhundert Seiten über die Wahrheit, so treffend einige Sätze sein mögen, werden aufgewogen von einem dreistrophigen Gedicht.»[25] Wenn diese Diagnose zutraf – und allein die Zahl neuer Lyrik-Zeitschriften in den fünfziger Jahren spricht dafür –, dann lag Adorno mit seinen philosophischen Aphorismen im Trend der Zeit.

Er selbst hätte sein Werk allerdings unmöglich als ein Prosagedicht missverstanden wissen wollen. Philosophen, die «Anleihen bei der Dichtung» machten, um «in einer aus Parmenides und Jungnickel montierten Poesie Sein selber» auszusprechen, lehnte er bekanntlich wegen ihres «Jargons der Eigentlichkeit» ab.[26] Doch Adorno ging noch weiter: In einer Welt, die die Apokalypse hinter sich hatte, sah er für Lyrik als solche keine Zukunft. Gedichte zu schreiben, lautet sein berüchtigtes, ebenfalls ins Jahr 1951 datierendes Credo, sei nach Auschwitz ein Werk der Barbarei. Zogen die Minima Moralia bereits die Konsequenz aus dieser Überzeugung? Unterwanderten sie die poetische Form mit diskursivem Denken?[27] In literarischem Gewand schmuggelte Adorno ein Werk der Gesellschaftsanalyse, das voll von schwierigen philosophischen Bezügen war, unter seine Leser. Im Lauf der sechziger Jahre nahmen sie den Köder an. Zwar las Gente auch weiterhin Romane, doch las er sie nicht mehr als Erbauungsliteratur. Michael Rutschky, der die Minima Moralia ein paar Jahre nach ihm entdeckte, schrieb, Adornos Texte hätten dafür gesorgt, «daß das literarische Schreiben ganz kraftlos erschien gegenüber dem philosophischen».[28] Gut zehn Jahre nach Gottfried Benns verfrühter Siegesmeldung herrschten andere Kräfteverhältnisse vor: «Theorie», wie man jetzt im kollektiven Singular sagte, hatte sich der Dichtung so erfolgreich anverwandelt, dass sie im Begriff stand, ihr den Rang abzulaufen.

Kultur nach Feierabend

Mit den Minima Moralia als Kompass in der Tasche brach Gente in die sechziger Jahre auf. Die jungen deutschen Intellektuellen jener Zeit trugen Cäsaren-Ponys und schlichte Kleider und stellten ihren Nonkonformismus mit Jazzmusik unter Beweis. Durch Adornos «Lehre vom richtigen Leben» bekam ihr existentialistisch grundiertes Lebensgefühl allmählich eine gesellschaftskritische Note.[29] «Noch der Baum, der blüht», lasen sie, «lügt in dem Augenblick, in welchem man sein Blühen ohne den Schatten des Entsetzens wahrnimmt.» Und: «Für den Intellektuellen ist unverbrüchliche Einsamkeit die einzige Gestalt, in der er Solidarität etwa noch zu bewähren vermag.»[30] Die Betroffenheit, die solche Sätze bei ihren Lesern auslösten, lässt sich heute nur schwierig nachempfinden. Für Ohren, die mit den Spielarten postmoderner Ironie vertraut sind, klingt ihr Pathos fremd. Nicht ohne Nostalgie hat sich Michael Rutschky an die Jahre erinnert, als die Welt noch «vollkommen in Unordnung» war. Mit ein wenig Erfahrung ließ sich Adornos Begriffsbesteck auf Situationen des Alltags anwenden – was seine Benutzer dem Risiko aussetzte, sich als Besserwisser aufzuspielen.[31] Kein Wunder, dass Adorno vielen älteren Deutschen als aus dem Exil zurückgekehrter Racheengel vorkam. Auf die Generation der Jüngeren wirkte sein «grimmig glanzvolles» Denken dafür umso stärker.[32]

Geschrieben im kalifornischen Exil in der Mitte der vierziger Jahre, nahmen die Minima Moralia das Unbehagen an der jungen Bundesrepublik vorweg. Der polnische Exilschriftsteller Witold Gombrowicz, der das Jahr 1963 als Gast der Ford Foundation in West-Berlin verbrachte, scheint das Buch nicht einmal dem Namen nach gekannt zu haben. Die Eindrücke, die er in der geteilten Stadt notierte, kamen Adornos Lagebeurteilung jedoch erstaunlich nah. Er überblickte den Tiergarten aus seinem Appartement im fünfzehnten Stock des Hansaviertels, ließ sich auf breiten Boulevards in die Freie Universität chauffieren und bestaunte die Betonfrisuren der Damen in den Cafés am Kurfürstendamm. «Eine Kurstadt, die komfortabelste Stadt, die ich kenne, gleichmäßig und ohne Staus gleiten die Autos dahin, die Menschen gehen gleichmäßigen Schritts, ohne Hast, und Enge und Gedränge sind so gut wie unbekannt.» Doch die kühle Modernität und die Atmosphäre von Geschichtslosigkeit, die ihn umgaben, flößten dem Autor ein Gefühl der Beklemmung ein. An jedem Stück Torte schien «lebendiger Tod» zu kleben; von überwachsenen Ruinengrundstücken gingen schreckliche Ahnungen aus. «Dämonisch», schrieb Gombrowicz, der sich in Berlin ein Herzleiden zuzog, «ist hier das Normale.»[33]

Berliner Zeitschichten: Trümmerfrauen beim Wiederaufbau des Hansaviertels, 1957