9,49 €

Mehr erfahren.

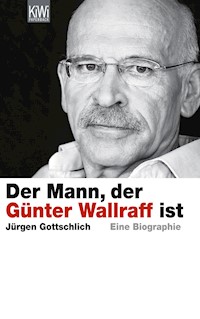

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Biografie über den großen Rollenspieler – »packend bis zur letzten Seite«. Bücher Die erste Biographie über den bekanntesten deutschen Enthüllungsjournalisten, der als genialer Rollenspieler die andere, die verborgene Wirklichkeit der Bundesrepublik aufdeckte.Wer ist der Mann, der bei Bild »Hans Esser« war, der als »Ali« den Alltag der türkischen Einwanderer in Deutschland am eigenen Leib erfuhr, der sich als griechischer Oppositioneller von den Schergen der Militärdiktatur ins Gefängnis prügeln ließ und als Bürobote den Paten der deutschen Versicherungswirtschaft, Hans Gerling, entzauberte? Wie schaffte es Wallraff, in seinen Rollen unentdeckt zu bleiben, was trieb ihn zu dem Spiel mit wechselnden Identitäten, was waren die Motive für seine Aktionen, die manchmal bis an die Grenze seiner physischen und psychischen Belastbarkeit gingen? Jürgen Gottschlich beschreibt, wie der Journalist und Schriftsteller zu dem wurde, der er heute ist, und macht deutlich, welchen Preis Wallraff für seine Aktionen und Rollenspiele bezahlte. Seine Paraderolle als David gegen den Goliath Bild-Zeitung hat nicht nur den Blick auf das Boulevardblatt in der deutschen Öffentlichkeit nachhaltig verändert – Wallraff musste auch in Kauf nehmen, dass der Springer-Konzern jahrelang versuchte, ihn als vermeintlichen Stasi-Spitzel zu denunzieren. Und das Buch »Ganz unten«, für das Wallraff fast drei Jahre lang als Türke »Ali« lebte und das über Nacht zu einem Megaseller wurde, hat auch Freunde zu Feinden gemacht. Diese Biographie, die auf ausführlichen Gesprächen mit Günter Wallraff und Weggefährten beruht, erzählt auch eine kurze Geschichte der politischen Linken in der Bundesrepublik. Anders als frühere Weggefährten ist Wallraff seinen Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und internationaler Solidarität treu geblieben, er ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus, sondern mischt sich bis heute ein, wenn es gilt, bedrohten Menschen eine Stimme zu leihen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

» Buch lesen

» Dank

» Anhang

» Das Buch

» Der Autor

» Impressum

Inhalt

Vorwort

Der Mann mit den Masken Die Rollen seines Lebens

Der Langstreckenläufer Kindheit in Köln

Wo ist der Arbeiter in der Literatur? Die Welt hinter den Werkstoren

Das Politische ist privat Günter Wallraff und die Frauen

Wallraff was here Eine Frage der Moral

Die Jahre der Revolution Internationale Solidarität

»Bild«-Störung Der Kampf gegen Springer

Deutsche Fragen Die Suche nach Wahrheit

Der Mann, der Ali war Als Türke in der Bundesrepublik Deutschland

Der Fluch des Erfolgs Kritik und Kritiker

»Die Welt darf nicht bleiben, wie sie ist«

[Menü]

Vorwort

Es war im Herbst 1979, als ich Günter Wallraff das erste Mal traf. Zusammen mit Constantin von Kerssenbrock, einem Kollegen unserer wenige Monate zuvor gegründeten »tageszeitung« (taz), begleitete ich Günter Wallraff eine Woche lang auf einer Lesereise durch die süddeutsche Provinz. Damals war gerade »Zeugen der Anklage«, sein zweites Buch über die »Bild«-Zeitung erschienen, und Wallraff hatte jeden Abend in einer anderen Stadt eine Veranstaltung. Bei diesen Auftritten wurde zwar auch aus dem Buch gelesen, ansonsten hatten sie aber mit einer gewöhnlichen Lesereise eines Schriftstellers wenig zu tun. Seine Lesungen in Städten wie Ulm oder Passau waren, gemessen an den sonstigen Aktivitäten vor Ort, politische Großveranstaltungen, auf denen heftig darüber diskutiert wurde, was man gemeinsam zur politischen Hygiene gegen den »Bild«-Schmutz tun könne.

Obwohl wir Wallraff eine Woche lang praktisch Tag und Nacht auf der Spur blieben, schafften wir es nur mit äußerster Mühe, ihn einmal eine Stunde lang in einem Zimmer festzuhalten, damit er uns endlich ein paar Fragen beantwortete. Nicht weil er den Fragen ausweichen wollte oder bewusst einem Gespräch aus dem Weg ging – ganz im Gegenteil, wir verstanden uns glänzend –, sondern weil Wallraff in einer Weise unter Strom stand und von einer niemals endenden Schlange von Leuten belagert wurde, wie ich es vorher noch bei keinem anderen Menschen erlebt hatte.

Die Energie dieses Mannes schien unerschöpflich. Sicher, auch Wallraff war irgendwann um zwei Uhr nachts beim Kneipengespräch erledigt, doch um sieben Uhr konnte man ihn bereits wieder beim Lauftraining beobachten, und um acht Uhr saß er schon beim ersten Interview mit einer Lokalzeitung. Für uns, journalistische Autodidakten, die sich gerade anschickten, mit der »taz« eine publizistische Stimme zu etablieren, die als »Gegenöffentlichkeit« dienen und im Unterschied zu den »bürgerlichen Medien« täglich die linke Sicht auf die Republik und den Globus insgesamt abbilden wollte, war Wallraff nichts weniger als die Speerspitze dieser Gegenöffentlichkeit. So musste man das machen.

Wir trafen uns dann einige Monate später wieder, als die »taz« die erste von unzähligen noch folgenden Existenzkrisen durchmachte und Günter Wallraff sich, ohne dass es dazu viel Überredungskunst bedurft hätte, bereit erklärte, als prominentester Werbeträger einer Kampagne zum Erhalt der Zeitung den notwendigen Schub zu geben. Die Kampagne war erfolgreich, leider scheiterte aber der Versuch, Wallraff als festen Autor für die »taz« zu gewinnen. Dazu, das war uns eigentlich auch damals schon klar, war er doch mit seinen eigenen Projekten zu beschäftigt.

Wallraff erschien mir damals einerseits als eine vertraute Person, anderseits natürlich als Mitglied einer Liga, in der niemand sonst aus meinem persönlichen und politischen Umfeld spielte. Das Gefühl der Vertrautheit hatte sich schon eingestellt, bevor ich ihn überhaupt das erste Mal persönlich getroffen hatte. Das hing mit der Rezeption seiner »Industriereportagen« durch meine Kommilitonen an der Universität zusammen. Für fast alle Freunde im Soziologieseminar waren die Betriebsreportagen von Günter Wallraff Einblicke in eine exotische Welt, die sie aus ihrem eigenen Erleben überhaupt nicht kannten. Als Kind des Ruhrgebiets, dessen Vater selbst jeden Morgen um halb sechs mit dem Fahrrad zur Fabrik gefahren war, beschrieb er dagegen für mich bekanntes Terrain. Gerade deshalb fand ich es besonders gut, dass diese Welt auch einmal Gegenstand des Interesses aller anderen wurde.

Das wiederholte sich, als 1985 das Buch »Ganz unten« erschien. Meine damalige Lebensgefährtin war viele Jahre zuvor selbst als so genannte »Gastarbeiterin« aus der Türkei für einen Fabrikjob in Deutschland angeworben worden und kannte das Leben, das Günter Wallraff in dem Buch beschreibt, teilweise aus eigener Erfahrung. Erneut schien mir Günter Wallraff bei gelegentlichen Treffen vertraut und zugleich, als gefeierter Autor, auch weit entfernt.

Zum dritten Mal dann traf ich auf den Mann, der wie kein anderer die Schattenseiten des bundesdeutschen Wirtschaftswunders aufgedeckt hatte, nachdem ich als Korrespondent nach Istanbul gewechselt war. Nicht persönlich, aber in der Erinnerung etlicher Menschen, die sonst mit deutscher Literatur wenig zu tun hatten. Günter Wallraff ist auch heute noch für viele Menschen in der Türkei ein Begriff – als derjenige, der den Deutschen klargemacht hat, dass in den 60er und 70er Jahren eben nicht nur Arbeitskräfte, sondern Menschen mit allen ihren Wünschen und Problemen nach Deutschland eingewandert waren.

Als ich Günter Wallraff, nach Jahren, in denen wir uns nicht gesehen hatten, anrief, um mit ihm über die Idee einer Biographie zu sprechen, war ich mir ganz und gar nicht sicher, wie er darauf reagieren würde. Denn auch wenn Wallraff in diesem Buch vor allem als Journalist, Schriftsteller und politischer Aktivist porträtiert wird, ist doch die Arbeit an einer Biographie auch immer ein Einbruch in die Privatsphäre, der nicht frei von Zumutungen ist.

Sucht man eine Antwort auf die Frage, wer dieser Mann ist, der in so vielen verschiedenen Rollen verschiedene Wirklichkeiten in Deutschland erforscht hat, gerät man leicht in Gefahr, in einer Weise indiskret zu werden, die für den Befragten sehr unangenehm ist.

Dennoch hat Günter Wallraff keinen Moment gezögert, mich nach Köln einzuladen, um über die Idee zu reden. An seinem legendären Küchentisch, dem Ort, an dem so viele Projekte diskutiert, ausgedacht und schließlich reflektiert worden waren, entstand dann auch ein wichtiger Teil dieses Buches. Das größte Hindernis dabei war wiederum, wie schon 30 Jahren zuvor, nicht Zurückhaltung und mangelnde Auskunftsbereitschaft, sondern ein ständig klingelndes Telefon – im Unterschied zu früher jetzt auch noch ein zusätzliches Handy –, andauernder unangemeldeter Besuch und eine überaus kompliziert zu bedienende Kaffeemaschine, die uns viel Zeit kostete.

Als wir uns das erste Mal für das vorliegende Buch zusammensetzten, stand das abschließende Urteil des Hamburger Oberlandesgerichtes, bei dem Wallraff gegen Springers »Welt« auf Unterlassung der Behauptung klagte, er sei Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen, noch aus. Lange Jahre hatte diese Auseinandersetzung die Kräfte Günter Wallraffs gebunden und ihn daran gehindert, sich intensiv mit aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen zu befassen, bis ihm endlich im Januar 2006 die Gerichte in vollem Umfang recht gaben.

Die Auseinandersetzung mit der deutsch-deutschen Vergangenheit und eine schwere Rückenkrankheit hatten dazu geführt, dass Günter Wallraff über Jahre publizistisch kaum noch in Erscheinung getreten war. Trotzdem war er keineswegs vergessen. »Was macht eigentlich Günter Wallraff?« war eine bis zum Frühjahr 2007 immer wieder gestellte Frage, und bei den Recherchen zum Buch wurde erst recht schnell klar, dass Wallraff längst zum festen Bestandteil der politischen, journalistischen und literarischen Geschichte Deutschlands geworden ist. Der Mann, der bei »Bild« Hans Esser war und sich anschließend in jahrelanger Auseinandersetzung mit dem mächtigsten Medienkonzern der Republik in einer geradezu klassischen David-gegen-Goliath-Rolle ins Langzeitgedächtnis der Menschen eingebrannt hat, um anschließend noch einmal mit seiner Rolle als »Ali« eine Schock- und Schamwelle durch die Bundesrepublik zu schicken, dieser Mann hat, wie ihm heute auch seine früheren Gegner zubilligen, mit seinen Büchern das Land verändert.

Um mich dem Mann, der Günter Wallraff ist, anzunähern, habe ich außer mit ihm selbst noch mit Dutzenden weiteren Menschen gesprochen – angefangen von seiner engeren Umgebung, über ehemalige Mitstreiter, die ihn auf bestimmten Etappen seines Weges begleitet haben, bis zu Gegnern, die früher mal seine Freunde waren, und ehemaligen Gegnern, die ihn im Rückblick ganz anders beurteilen. Ich habe mir etliche Plätze seines früheren Wirkens heute noch einmal angeschaut und dabei fast zwangsläufig auch den dramatischen Umbau von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft drastisch vor Augen geführt bekommen.

Dabei ist ein Porträt über einen Menschen und seine Zeit entstanden, in dem nicht die Wahrheit über Günter Wallraff steht, sondern das als Ergebnis einer journalistischen Recherche aufzeigt, was er wann, wo, wie bewirkt hat und was sich davon im kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft festgesetzt hat.

Dabei hat Günter Wallraff mir, kurz bevor das Buch fertig werden musste, selbst in seiner ganz besonderen Art noch einmal geholfen, indem er wieder als investigativer Rechercheur und Rollenspieler aktiv wurde. Zu einem Lebenszeitpunkt, an dem andere sich zur Ruhe setzen, kurz vor seinem 65. Geburtstag, ist Günter Wallraff erneut in einer seiner vielfältigen Masken aktiv geworden, um »die schöne neue Arbeitswelt« des 21. Jahrhunderts zu erkunden. »Mein Ziel«, schreibt er in der ersten Reportage in seiner neuen Rolle als Mitarbeiter zweier Kölner Call-Center, »ist die neue deutsche Arbeitswelt, in der nichts mehr qualmt und rußt wie einst in Fabriken und Zechen, sondern die staubfrei hinter Glas und Stahl versteckt ist.«

Die Reaktionen auf diese, wie er sagt, »doch eher kleine Reportage« des neuen Wallraff zeigen, dass er in Deutschland noch immer eine Institution ist. Allein die Ankündigung, Wallraff sei in einer neuen Rolle unterwegs, ließ die Telefondrähte in seiner Wohnung heiß laufen. Kaum war die Reportage erschienen, war Wallraff vom Frühstücksfernsehen bis zu den Talkshows auf fast allen Sendern präsent und diskutierte über die Arbeitsmethoden der Call-Center. Scheinbar spielend schafft es Günter Wallraff, die Arbeitsbedingungen in der »schönen neuen Arbeitswelt« auf die Tagesordnung zu setzen.

Die Aufmerksamkeit für Wallraff ist allerdings nicht nur mit der Erinnerung an seine großen Aktionen in den 70er und 80er Jahren zu erklären. Sie zeigt vielmehr an, dass der Zeitgeist in Deutschland sich zu drehen beginnt und Günter Wallraff, der im neoliberalen Diskurs der 90er Jahre und auch noch in der ersten Hälfte des ersten Jahrzehnts im 21. Jahrhundert als Mann von gestern galt, plötzlich wieder hochaktuell ist. Eine linke Geschichte, wie Günter Wallraff sie repräsentiert, ist in Deutschland 2007 nicht mehr nur eine wichtige Erinnerung, sondern gleichzeitig Anregung für die Zukunft.

Istanbul, Juni 2007

Jürgen Gottschlich

[Menü]

Der Mann mit den Masken

Die Rollen seines Lebens

Der Mann schaut dem Betrachter aus dunklen, müden Augen mit einem starren Blick direkt ins Gesicht. Seine Wangen sind zerfurcht und mit Ruß verschmiert, doch die gesamte Haltung drückt eher Standfestigkeit als Resignation aus. Der tiefschwarze, dichte Schnäuzer und die schwarzen Haare, die unter dem Arbeitshelm hervorlugen, lassen keine Zweifel aufkommen: Das ist Ali, der Türke, der im Deutschland der ersten Hälfte der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts »Ganz unten« war. Die gesamte Erscheinung wirkt völlig authentisch. Wer es nicht weiß, würde niemals vermuten, dass sich unter dem Helm niemand anders als der deutsche Schriftsteller Günter Wallraff verbirgt. Wie war das möglich, wie konnte ein deutscher Intellektueller fast drei Jahre lang als Türke leben und arbeiten? Im Vorwort seines Weltbestsellers »Ganz unten« gibt Günter Wallraff darauf eine verblüffend einfache Antwort:

»Viel war nicht nötig, um mich ins Abseits zu begeben, um zu einer ausgestoßenen Minderheit zu gehören, um ganz unten zu sein. Von einem Spezialisten ließ ich mir zwei dünne, sehr dunkel gefärbte Kontaktlinsen anfertigen, die ich Tag und Nacht tragen konnte. ›Jetzt haben Sie einen stechenden Blick, wie ein Südländer‹, wunderte sich der Optiker. […] Ein schwarzes Haarteil verknotete ich mit meinen eigenen, inzwischen spärlich gewordenen Haaren. Ich wirkte dadurch um etliche Jahre jünger. So ging ich als Sechsundzwanzig- bis Dreißigjähriger durch. Ich bekam Arbeiten und Jobs, an die ich nicht herangekommen wäre, wenn ich mein wirkliches Alter [Wallraff war damals 43, J.G.] genannt hätte. So wirkte ich in meiner Rolle zwar jugendlicher, unverbrauchter, aber sie machte mich gleichzeitig zu einem Außenseiter, zum letzten Dreck.

Das ›Ausländerdeutsch‹, das ich für die Zeit meiner Verwandlung benutzte, war so ungehobelt und unbeholfen, dass jeder, der sich die Mühe macht, einem hier lebenden Griechen oder Türken einmal wirklich zuzuhören, eigentlich hätte merken müssen, dass mit mir etwas nicht stimmte. Ich ließ lediglich ein paar Endsilben weg, stellte den Satzbau um oder sprach oft ganz einfach ein leicht gebrochenes ›Kölsch‹. Umso verblüffender die Wirkung: Niemand wurde misstrauisch.

Diese paar Kleinigkeiten genügten. Meine Verstellung bewirkte, dass man mir direkt und ehrlich zu verstehen gab, was man von mir hielt. Meine gespielte Torheit machte mich schlauer, eröffnete mir Einblicke in die Borniertheit und Eiseskälte einer Gesellschaft, die sich für so gescheit, souverän, endgültig und gerecht hält. Ich war der Narr, dem man die Wahrheit unverstellt sagt.«

Die Maskerade als »Türke Ali«, die Günter Wallraff fast drei Jahre an den unterschiedlichsten Schauplätzen der Republik durchhielt, war die Rolle seines Lebens. Es war nicht nur das erfolgreichste Buch des Schriftstellers, es war auch der bisherige Höhepunkt seiner Laufbahn als investigativer Journalist und dokumentarischer Schriftsteller.

Für Wallraff war die Rolle des Türken Ali ideal. Er konnte sich mit seiner neuen Identität innerlich identifizieren – Ali entsprach Wallraffs Hang zum Außenseiter. Er war objektiv Opfer der Verhältnisse, doch gleichzeitig konnte er agieren, konnte sich und andere in Szene setzen, konnte Reaktionen provozieren, die seinem Hang, dem Gegenüber den Narrenspiegel vorzuhalten, entsprechen. Es war körperlich anstrengend, es war gefährlich, aber es war gleichzeitig befreiend, die Wahrheit hervorlocken zu können.

Jörg Gfrörer, der damals den Film zum Buch produzierte, beschreibt das so: »Günter war kein Opfer, er ist ein Spieler, der die Rollen gesteuert hat, der die meisten Situationen selbst herstellte und provozierte. Wie er sich verkleidete und dann agierte, das war eine echte Nummer.«

Für Günter Wallraff persönlich war es aber noch mehr: Es war die Vollendung seiner Identität. Es ist eine Sache, sich zu verkleiden und seiner Umwelt zeitweilig etwas vorzugaukeln. Das mag, je mehr jemand zum Schauspielern begabt ist, eine Zeit lang überzeugen. Doch fast drei Jahre lang, mit wenigen Unterbrechungen, ein anderer zu sein, erfordert mehr. Günter Wallraff war Ali, er hat ihn nicht nur gespielt. Er hat sich mit dieser Figur so weit identifiziert, dass er zeitweilig zu einem anderen Menschen wurde. Die eigentliche Frage ist deshalb: Wie ist so etwas möglich?

Die Spurensuche beginnt in seiner Jugend. Als 17-Jähriger veröffentlichte Günter Wallraff unter Pseudonym ein existenzialistisches Gedicht in der Lyrikzeitung »Flugschrift«, in dem er seine Identitätssuche beschreibt und eine Lösung andeutet, die, im Rückblick betrachtet, geradezu prophetisch war:

Die fesselnde Wirklichkeit des Traumes ersetzt mir die

schleppende Unwirklichkeit des täglichen Lebens.

Meine Ängste, Hoffnungen, Freude und Trauer

werden lebendig in meinen Träumen.

Das andere Leben geht spurlos an mir vorüber.

Wüsste ich ein wahres Wort,

ich schrieb mir nicht das Herz aus dem Leib.

Ich bewege mich unter Menschen wie unter Steinen.

Besonders eigenartig geformte möchte ich um alles

in der Welt besitzen.

Ich setzte mein Leben dafür aufs Spiel.

[…]

Ich bin mein heimlicher Maskenbildner.

Locke meinem Wesen ständig neue Masken hervor.

Ich warte darauf, die Maske zu finden,

die sich mit meinem ursprünglichen Gesicht deckt.

Ich glaube, sie längst schon unbemerkt getragen zu haben

oder sie niemals zu finden,

da sich mein Gesicht der jeweiligen Maske anpasst.

Weiter werde ich mir unermüdlich Masken aufsetzen,

mich suchen und in einem vor mir verbergen.

Wenn ich mich gefunden habe,

werde ich mich verlassen […]

Vor allem die Passagen über den heimlichen Maskenbildner, der seinem Wesen ständig neue Masken hervorlockt, war für den jugendlichen Günter Wallraff so wichtig, dass er die Verse leicht modifiziert noch einmal in sein Tagebuch schrieb: »Ich bin mein eigener heimlicher Maskenbildner, setze mir ständig neue Masken auf, um mich zu suchen und in einem vor mir zu verbergen.« Günter Wallraff war auf der Suche nach seinem Ich.

Jahre später hat er die Eintragung in seinem Tagebuch wiedergefunden und sich fast erschrocken über diese Worte eines 17-Jährigen, die seine spätere Arbeitsweise schon so genau vorwegnahmen. Wallraff weiß, dass das kein Zufall war, sondern seiner inneren Disposition entsprang. Viele Male hat er versucht zu beschreiben, was ihn bei seinen Rollenreportagen angetrieben hat. 1975 erklärte er in einem im »Literaturmagazin« veröffentlichten Interview mit Heinz Ludwig: »Der Grund für die überzeugenden Rollenwechsel ist eine Identitätsschwäche, die ich überwinde, indem ich mich einer Sache ganz aussetze. Manchmal habe ich den Eindruck, mich gibt es gar nicht. Durch die Reibungsflächen, die ich immer wieder suche, immer wieder herstelle, komme ich überhaupt erst zu einer Identität, zu einem Selbstbewusstsein.«

Innerer und äußerer Aufruhr

Wir verdanken es einer Indiskretion des Schriftstellerkollegen Peter-Paul Zahl, dass wir noch heute einen tiefen Einblick in die Zerrissenheit des jungen Günter Wallraff nehmen können. Im Aufbruch der 60er Jahre, mitten in der Studentenrevolte, veröffentlichte Zahl einen Text von Wallraff, den dieser, ohne an eine Veröffentlichung zu denken, bereits Jahre zuvor verfasst hatte. Dass »Meskalin. Ein Selbstversuch« schließlich doch erschien, ist nur durch die Atmosphäre der damaligen Zeit und anhand der Person Peter-Paul Zahl zu erklären.

Der heute 63 Jahre alte »PPZ«, wie er von seinen Freunden und Fans genannt wird, lebt seit Jahren auf Jamaika. Er schreibt dort Krimis, in denen die Gesellschaft der Insel treffend und liebevoll beschrieben wird, und träumt, wie schon in den 60er Jahren, von der Revolution. Zahl begann seine Karriere als Drucker. Ausgebildet wurde er in der väterlichen Druckerei in Düsseldorf, doch schon 1964 zog es ihn nach Westberlin. Die Frontstadt des »freien Westens« war damals noch eine konservative Hochburg, geprägt vom Geist des Antikommunismus. Wem etwas nicht passte, sah sich gleich mit dem Spruch »Geh doch nach drüben« konfrontiert, Kritik galt als Landesverrat.

Die Freie Universität (FU), wenige Jahre später ein Zentrum der studentischen Rebellion, war gerade im Begriff, erste Voraussetzungen für die spätere Rolle als linke Kaderschmiede zu schaffen. Ein Jahr bevor Zahl in die Stadt kam, im Februar 1963, wurde der damalige ASTA-Vorsitzende Eberhard Diepgen, konservativer Burschenschaftler und Mitglied einer schlagenden Verbindung, von einer Koalition linker und liberaler Studenten überraschend gestürzt.

Mit der Abwahl dieser rechtslastigen und militant antikommunistischen Studentenvertretung begann die Veränderung der FU. Wesentlichen Anteil daran hatten die Massen kritischer junger Leute, die aus der langweiligen westdeutschen Provinz ins aufregende Berlin strömten und über die Wiederaufrüstung in der BRD und den schmutzigen Krieg der amerikanischen Schutztruppe in Vietnam diskutieren wollten. Diese Studenten, die bald die Mehrheit an der FU ausmachten, stießen mit der Berliner Normalbevölkerung zusammen, die die Russen und die DDR hasste und die Amerikaner liebte, die schließlich die Rosinenbomber geschickt hatten, als die Sowjetunion die Blockade über Westberlin verhängte. Dieser Gegensatz entlud sich erstmals in schweren Straßenschlachten, als Studenten Anfang 1966 bei einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg das Amerikahaus mit Eiern bewarfen und das Sternenbanner auf Halbmast setzten.

Als dann am 2. Juni 1967 während der Demonstrationen gegen den Schah von Persien, der zusammen mit Kaiserin Farah Dibah die Stadt besuchte, der Student Benno Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde, kam es in Berlin zu Tumulten. Wallraff, der damals als Autor für das Satiremagazin »Pardon« arbeitete, fuhr nach Berlin, um darüber zu berichten. Während die Studenten wütend gegen die Ermordung ihres Kommilitonen demonstrierten, entlud sich die aggressive Stimmung der von Springers Boulevardzeitung »BZ« aufgehetzten Bevölkerung in wüsten Beschimpfungen und Handgreiflichkeiten gegen alle, die als Studenten identifiziert wurden. Wallraff hängte sich ein Schild um und marschierte als »Sandwich-Mann« über den Kurfürstendamm. Auf dem Schild stand: »Student, wegen Teilnahme an Demonstrationen gekündigt, sucht Zimmer + Arbeit jeglicher Art.« Schon bald sammelte sich eine rund hundertköpfige Menge um ihn. Wallraff schallten Rufe entgegen wie: »Der soll doch rübergehen, Arbeitslager braucht der, totschlagen, ausrotten sollte man die!«

»Geh doch nach drüben!«: Als Student in den Tagen nach der Ermordung Benno Ohnesorgs in Berlin

Als die Lage bedrohlich wurde, erschienen zwei Polizisten, die sich jedoch voller Genugtuung zurückhielten. Über Sprechfunk verständigten sie die Zentrale: »Hier sucht ein Student Arbeit. Größerer Menschenauflauf. Wir machen nichts, er kriegt schon ordentlich Zunder!«

Mitten in diesen Aufbruch hinein, der bald schon nicht mehr auf die Universität beschränkt blieb, geriet auch Zahl. Er gründete mit Freunden eine kleine Druckerei, wo die Pamphlete der Bewegung gedruckt und eigene Texte verlegt wurden. In Anspielung auf eine Rede des berüchtigten Bundespräsidenten Heinrich Lübke (»Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger« – bei einem Staatsbesuch in Kamerun), der sich in der bildungspolitischen Debatte für die Zwergschule stark machte, nannte Zahl eine von ihm publizierte Reihe »Zwergschul-Ergänzungshefte«. In dieser Reihe, in der immer ein Klassiker mit einem jungen deutschen Autor wechselte (u. a. Mao Tse-tung, Günter Wallraff, Georg Büchner, Peter O. Chotjewitz), erschien ein Stück von Wallraff über einen vorbestraften jungen Arbeitslosen.

Bei einem Besuch von Zahl in Köln zum Jahreswechsel 67/68 entdeckte der Drucker-Verleger aus Berlin ein unveröffentlichtes Manuskript aus dem Jahr 1964, in dem Wallraff seine Erfahrungen im Meskalinrausch geschildert hatte. Zahl war begeistert! In Amerika machte der Drogenprophet Timothy Leary Furore, und hier hielt er plötzlich einen Text in Händen, in dem genau so ein Selbstversuch mit so genannten bewusstseinserweiternden Drogen beschrieben wurde. Ohne seinen Freund Günter zu fragen – die Zeiten waren so –, »entlieh« er das Manuskript, beauftragte einen Graphiker mit Illustrationen und bereitete den Druck vor. Als er Wallraff dann endlich Bescheid gab, hatte er schon so viel Arbeit und Geld in das Projekt investiert, dass Wallraff es ihm trotz großer Bedenken nicht mehr abschlagen konnte. Einzige Bedingung Wallraffs war ein Vorwort: »Warnung: die damals eingenommene Überdosis Meskalin hatte neben einem momentanen, schizophrenieähnlichen Bewusstseinszustand noch monatelange Nachwirkungen zur Folge, wie: Ideenflucht, Unfähigkeit zur Konzentration, Depersonalisationserscheinungen. Die Aufzeichnungen vor drei Jahren entstanden unter dem direkten Einfluss der Droge, ihr Wert besteht weniger in literarischer als dokumentarischer Hinsicht.«

Zu dem Drogenexperiment war Wallraff über die Literatur gekommen. »Sehr beeindruckt hatte mich ›Magische Gifte‹ von Victor Reko, eine wissenschaftliche Abhandlung über Halluzinogene bei Naturvölkern. Ich war fasziniert von Henri Michaux, der in seinem Buch ›Turbulenz im Unendlichen‹ über Meskalin schrieb, und von Charles Baudelaires Schriften über Drogen.« Günter Wallraff beschloss, in Erfahrung zu bringen, welche Welt sich im Drogenrausch aufschließt. Er wusste, dass in der Psychiatrieforschung reines Meskalin benutzt wurde, um bei gesunden Probanden Modellpsychosen herzustellen. Über einen Bekannten, der Auslieferungsfahrer für den Pharmakonzern Merck war, besorgte er sich eine Ampulle reines Meskalin. »Ich hatte damals keine Ahnung, ab welcher Dosis es gefährlich wird, und bin dann nur knapp an einer Überdosis vorbeigeschrammt.« Wallraff nahm die ganze Ampulle. Was dann mit ihm passierte, beschreibt er in seinem Meskalin-Report:

»Meskalin 0,5–0,6 g, Dosis auf einmal genommen, ca. 16.45 Uhr,25.2.1965. Ein Glas Wein und zwei Glas Weinbrand getrunken. Etwa 18.00 Uhr vier bis fünf Tassen Kaffee getrunken, als Gegengift, wie ich dachte. Das Gegenteil trat ein. Auflösung, Panik. – Etwa 20.45 Uhr aus der Severinskneipe abrupt gegangen, um noch zu retten, was noch zu retten war. Kaum noch Orientierungssinn. Die Straßen flossen durch mich durch. Zuerst falsche Richtung eingeschlagen. Plötzlich in der Gegenrichtung gelaufen. Keine Initiative, in einen Bus zu steigen. Ab Ebertplatz dann Taxi. So gegen 22.00 Uhr zu Hause.«

Wallraff erinnert sich, dass an diesem Tag in Köln Weiberfastnacht gefeiert wurde. Die Straßen und Kneipen waren überfüllt, die Stimmung ausgelassen. Mitten im Trubel der Stadt geriet er dann auf einen Horrortrip.

»Zu Hause angekommen dann das Folgende unter einem eigentümlichen Zwang niedergeschrieben. Zuvor mit ungeheurer Anstrengung versucht, an ein Blatt Papier heranzukommen, alle möglichen Schubladen durchwühlt. Dann versucht, auf Tonband zu sprechen, aber gegen den Apparat war einfach nicht anzukommen. Ich sprach ins Mikrofon, ohne den Kontakt hergestellt zu haben. Dann bis ca. 2.00 Uhr nachts ununterbrochen durchgeschrieben. […]

Ich möchte ehrlich sein, alles drängt sich immer wieder auf, konstant – so boshaft konstant. Es ist viel zu langsam. Der Gedanke klebt am Wort. Keine Kontrollmöglichkeit. Meskalin geht durch und durch. Ein Kampf bis aufs Blut. […]

Jetzt wissen, dass alles so ist und doch getan werden muss. Ans Papier gefesselt. Ich werde geschrieben durch mich durch. Die ganze Interessantmacherei hört auf, interessant zu sein, und schlägt um ins furchtbare Gegenteil. Mit einem Schlag alle Masken heruntergerissen. Mit einer letzten unerschütterlichen Gewissheit plötzlich wissen, dass alles umsonst war – diese Worte erscheinen plötzlich, übrigens nur Worte – von einer gewissen Wichtigkeit, möchte sagen inneren Wahrhaftigkeit. […]

Vielleicht einsehen, dass alles umsonst war, aber um nichts in der Welt das zugeben. Irgendwo in sich selbst etwas suchen, was noch mir gehört, noch ich selbst bin, spezifisch ich bin, aber alles ist durch mich durch und nicht ich, nie ich, vielleicht ich. Fortgeschwemmt von der ewigen Ichbesessenheit und für immer ganz alleingelassen. Und damit nie fertig werden können und das genau wissen, warum eigentlich alles wissen (wollen)? […]

Es kann nie etwas ausgedrückt werden auch nur annähernd, wie es ist. Immer wieder IST. IST gegen NICHTS. Aus SEIEN wird NICHTSEN.

Sich so erkennen, wie man immer schon war, jetzt aber plötzlich ganz klar sehen, alle Filter gefallen, dann bleibt nur noch der Selbstmord. – Jede Kugel, die irgendwie, irgendwoher aus der weitesten Ferne erreichbar gewesen wäre, durch mich hindurchgeschossen. – Jetzt wissen, dass der Tod immer schon lauerte, an einer ganz bestimmten Stelle stand und auf dich wartete, und ihm die Hand geben, sich ihm ganz in die Hand geben. – Plötzlich das Dichanspringen von allen Masken, und aus jeder Maske kriecht wieder eine andere Maske hervor, und die neue Maske bist wieder nur du. Der Tod. – Der Tod deine eigene, dir auf den Leib zugeschnittene Maske. […]«

Der insgesamt 16 Druckseiten lange Text wurde von Zahl in einer limitierten Auflage von 200 Exemplaren gedruckt. Er ist im Buchhandel schon längst nicht mehr zu haben und wird bei Ebay zu Liebhaberpreisen versteigert. Verschiedene Wallraff-Interpreten haben ihn bereits als Steinbruch benutzt, um entweder über den »Todestrieb« des jungen Mannes zu räsonieren oder die damalige Isolation Wallraffs zu beschreiben. Christian Linder, der den Band »In Sachen Wallraff« herausgegeben hat, macht sich in einem einleitenden Wallraff-Porträt die wohl treffendsten Gedanken über die Umbruchsituation, in der der 23-Jährige damals steckte. Der Mensch, der diesen Text schrieb, schreibt Linder, beklage vor allem »ein falsches Selbst«. Es sei ein Mensch, »der auf der Suche ist nach einem Zusammenhang zwischen Bewusstsein und Gefühl und Vitalität, also nach diesem Zustrom, der einen wissen lässt, dass die Welt schmeckt und da ist und man selbst in ihr ist.« Dieser frühe Text, so versteht ihn Linder, habe Wallraff gezeigt, »dass er so nicht weiterkam, sondern dieses Schreiben ihn sogar hinderte, sich selbst zu realisieren«. Wallraff, glaubt Linder, habe sich geheilt, indem er von sich weggegangen sei. »Dann ist später etwas dazugekommen, die Zielsetzung seiner Arbeit: Politik, Information, Aufklärung.« »Wallraff war ein Leidender, der nicht leben konnte – das steht ja in dem Meskalin-Bericht –, und der sich jetzt sagte, quasi als Gesundungsschritt: Es liegt ja nicht nur an mir, es liegt ja auch an den Zuständen der Welt, die Welt ist ja so fürchterlich, die macht die Menschen erst zu dem, was ich darüber weiß, und nachdem ich das durchschaut habe, kläre ich das mal auf.«

Das hat Wallraff dann getan. Er hat sich, wie Linder es nennt, »der Welt noch einmal ausgesetzt, allerdings diesmal nicht, wie in seinen Anfängen, ganz nackt, sondern gerüstet durch seine Tarnkappe«.

Identität im Anders-Sein

In einem langen Gespräch mit der Journalistin Barbara Emde, kurz nach der Veröffentlichung seines zweiten »Bild«-Buches »Zeugen der Anklage« im Jahr 1979, hat Wallraff seine Entwicklung sehr plastisch selbst beschrieben:

»Den Wallraff, den gab es vorher nicht. Den gibt es jetzt. Am Anfang stand ein Identitätsmangel, eine Schwäche. Erst waren das mehr zufällige Erlebnisse, die ich zusammentrug. Das war sehr impressionistisch, wenn man es mit der Malerei vergleichen will. Aber ich habe mich von einer mehr passiven zu einer mehr agierenden bis provozierenden Haltung hin entwickelt. Inzwischen gehe ich viel stärker an Sachen heran, stelle den Gegner, bringe ihn zu Verhaltensweisen, zu Reaktionen, die er sonst nicht so offen von sich geben würde. Inzwischen weiß ich, dass es mich gibt. Ich bemerke es vor allem, wenn sich meine Gegner zu Unbeherrschtheiten verleiten lassen und blindlings zurückschlagen.

Was ich mache, ist eigentlich ein Happening in der Realität, zu dem man nicht eingeladen wird und wo die Gäste auch vorher nicht bekannt sind. Es gab da einen dieser Happening-Leute, der sich selbst ›Beweger‹ nannte. Der hat sich aber nur um sich selbst bewegt, aber nichts in der Realität. Ich würde mir diesen Titel schon zulegen wollen, aber ›Beweger‹ in der Wirklichkeit, nicht im Sakral- und Schonbereich einer falsch verstandenen Kunst.«

Dabei ist Günter Wallraff nach seiner erzwungenen Bundeswehrzeit, die zu einem Wendepunkt in seinem Leben wurde, durchaus nicht mit der Vorstellung an seine Zukunft gegangen, er werde ab nun getarnt in anderen Identitäten die Welt erobern. Tatsächlich wollte er sich die Welt nach seiner langen Betrachtung seiner selbst erst einmal anschauen, die wirkliche Welt erleben. Statt wieder in seinem gelernten Beruf als Buchhändler zu arbeiten, ging Wallraff, wie schon zuvor sein Vater, auf Wanderschaft. Ein halbes Jahr trampte und wanderte er durch Skandinavien, hauptsächlich durch Dänemark, Schweden und Norwegen. »Kopenhagen war für mich damals neben Amsterdam die tollste Stadt in Europa. Eine viel freiere Atmosphäre als in Deutschland«, schwärmt Wallraff noch heute.

Seine Tage in Kopenhagen verbrachte er im »Himmel-Expressen«, einer Reihe von ausrangierten Güterwaggons, in denen sich die Obdachlosen, Penner und Alkoholiker der dänischen Hauptstadt trafen. Weil Alkohol in Skandinavien so teuer ist, behalfen sich die Außenseiter der Gesellschaft mit Ersatzstoffen, die verheerende Wirkungen hatten. »Die tranken da reinen Brennspiritus, es war furchtbar.«

In einem Brief an seine damalige Freundin und spätere Frau, Birgit Böll, beschrieb er die Geschichte eines dort gestrandeten, morphiumsüchtigen Norwegers, der den noch unerfahrenen Günter Wallraff mehrfach mit vorgespielten Krankheiten bluffte, damit dieser ihn ins Krankenhaus brachte und dafür sorgte, dass er schmerzstillende Mittel gespritzt bekam. Aber auch für die »normalen Alkoholiker« war die Situation, wie Wallraff schrieb, alles andere als rosig. »In den Nächten wurde es bis zu zehn Grad minus kalt, und der Wind war schneidend. Manche hatten tagelang nichts zu essen, sondern ernährten sich nur von Brennspiritus.« Immerhin: »Wenn es etwas gab, wurde auch geteilt.«

»Es war furchtbar«: Im Alkoholiker-Asyl »Himmel-Expressen« in Kopenhagen

Wallraff erinnert sich, dass Schweden sich schon damals, auch seinen Obdachlosen gegenüber, generöser, wohlfahrtsstaatlicher verhielt als andere europäische Länder. Sie mussten nicht unter der Brücke schlafen, sondern wurden in einer Herberge auf einer der Halbinseln der Stadt untergebracht. »Es gab sogar Bettwäsche und morgens ein Esspaket, damit man nicht betteln gehen musste.« Auch die Alkoholiker waren wählerischer als in Kopenhagen. »Die haben ihren Brennspiritus durch einen Brotleib gefiltert und dann mit Orangensaft gemischt. Das war erträglicher.« Als Wallraff aufbrach, war er ein Romantiker. Er träumte vom freien Leben unter Menschen, die nicht Teil der durchorganisierten bürgerlichen Gesellschaft sein wollten. Aussteiger, über die die amerikanischen Beatniks Jack Kerouac und Allen Ginsberg geschrieben hatten. Was er vorfand, waren aber vor allem gescheiterte Existenzen.

Nach einem halben Jahr kam er nach Köln zurück, aber sein Hunger nach Wirklichkeit war keineswegs gestillt, sondern richtete sich jetzt von der Peripherie hin zu den inneren Bereichen der Gesellschaft. »Ich war immer ein Suchender, immer ein besserer Fragensteller als Antwortgeber, nie im Besitz der Wahrheit.«

Als Wallraff sich deshalb nach seinem Abstecher zu den Außenseitern des Nordens den Werkshallen in Deutschland zuwandte, tat er dies zunächst ganz offen. Seine einzige Tarnung bestand darin, dass er die Erfahrungen, die er dort machte, unter Pseudonym, als »Wallmann«, veröffentlichte. Obwohl er sich später als genialer Maskenträger entpuppte, plante er zunächst keine Karriere als Rollenspieler. Auch politisch war er anfangs eher naiv. »Ich bin nie theoretisch an eine Sache herangegangen, nie mit dem Kopf, sondern immer mit dem Bauch«, beschreibt Wallraff seine Ausgangsposition. »Meine theoretischen Defizite wurden dann ja gerade meine Stärke, weil ich die Erfahrung der Wirklichkeit suchte.«

Der erwähnten Journalistin gegenüber beschrieb er seine Arbeitsweise so: »Während ich in der Rolle drinstecke, gehe ich darin auf. Ich lerne dazu, während ich mich einlasse. Ich habe nie über abstrakte Lerninhalte was begriffen, sondern nur über sinnliche Erfahrung. Die brauche ich, um betroffen zu sein, mich zu engagieren, mich aufregen zu können. Meine Gastspiele sind immer eine Zwitterexistenz. Aber ich kann mir zumindest einiges von dem aneignen, was mir vorher versperrt gewesen ist.«

Mit falscher Identität Arbeit zu suchen begann Wallraff erst, als nach seinen ersten Veröffentlichungen in Unternehmerkreisen ein Steckbrief von ihm kursierte, weil man so eine Anstellung Wallraffs verhindern wollte. Erst da begann Günter Wallraff seine Technik des investigativen, verdeckten Journalismus zu entwickeln.

wallraffen

»Wallraffa«, auf Deutsch »wallraffen«, ist im schwedischen und norwegischen Duden als Verb aufgenommen worden, um eine Methode zu beschreiben, die komplexer ist, als nur unter »falscher Flagge« in einen geschlossenen gesellschaftlichen Bereich einzudringen, um dann davon zu berichten. Es hat im Schwedischen die Bedeutung einer gesellschaftlichen Durchleuchtung, so wie im Deutschen »röntgen« (nach dem Physiker Wilhelm Conrad Röntgen) für die körperliche Durchleuchtung steht. Sicher hat Wallraff zunächst einmal nur unter Pseudonym gearbeitet, vor allem in seinen frühen Stücken, als er in verschiedenen Industriebetrieben anheuerte und dann darüber reportierte. Doch schon im nächsten Schritt hat er sich nicht mehr mit der Beschreibung der Wirklichkeit begnügt, sondern beispielsweise in der Rolle als Ministerialdirektor Kröver dem Werkschutz mehrerer Großbetriebe Informationen über die geplante Aufstellung bewaffneter Anti-Streik-Truppen entlockt, die er als offen recherchierender Reporter nie bekommen hätte. Noch entlarvender war seine Rolle als vom Gewissen gepeinigter Kapitalist, der katholische Moraltheologen fragt, ob es zu Zeiten des Vietnamkrieges nicht unmoralisch sei, an die Amerikaner chemische Substanzen zu liefern, die für die Produktion von Napalm genutzt werden sollten – Napalm, das auf unschuldige Zivilisten abgeworfen werde. Bis auf eine Ausnahme konnten alle hochangesehenen Theologen, wenn sie sich denn unerkannt, im privaten Gespräch wähnten, nichts Verwerfliches daran finden, die Chemikalien zu verkaufen. Schließlich, so einer der konsultierten Moraltheologen, könnten die Wein kelternden Klöster ja auch nichts dafür, wenn ihr Wein später womöglich in fragwürdigen Nachtklubs getrunken werde.

Die ganze Bandbreite der Wallraff’schen Methode entfaltete sich erstmals in seiner Reportage über den Kölner Versicherungskonzern Gerling, die in dem Buch »Ihr da oben – wir da unten« im Jahr 1973 erschien. Bevor Wallraff sich um eine Stelle bei Gerling bewarb, hatte er interne Informationen aus dem Betrieb erhalten, die ihn überhaupt dazu veranlassten, sich den Konzern auszusuchen. Dann bewarb er sich, getarnt mit falschen Papieren. Er war dabei so maskiert, dass er auch für Bekannte von ihm kaum erkennbar war. Einmal im Betrieb, begnügte er sich nicht damit, zu beobachten, was hinter den Kulissen ablief, sondern provozierte selbst Reaktionen. So erdreistete er sich, als Pförtner im Direktorenkasino Platz zu nehmen, um dort auch mal so opulent zu speisen, wie es den Direktoren im Konzern vorbehalten war.

Bei Gerling nutzte Wallraff erstmals auch elektronische Medien, indem er an einem arbeitsfreien Sonntag ein Kamerateam einschleuste und sich auf dem Schreibtisch des Firmenchefs dabei filmen ließ, wie er mit einem Globus spielt. Diese Szene erschütterte die Aura und Autorität des Patriarchen so nachhaltig, dass er sich in einem Interview dazu hinreißen ließ zu sagen, Wallraff gehöre doch verbrannt – wie die Ketzer während der Zeit der Inquisition.

Nachdem er bei Gerling im Anschluss an seinen Auftritt im Direktorenkasino gefeuert wurde, machte er seine Rolle öffentlich. In den Sartory-Sälen, dem damals größten Veranstaltungsort in Köln, organisierte er zusammen mit der Gewerkschaft HBV eine Veranstaltung, zu der sich fast die gesamte Gerling-Belegschaft mit über tausend Leuten einfand. Durch die öffentliche Veranstaltung – später, während der Arbeit gegen »Bild« wurden es dann immer ganze Veranstaltungsreihen – wurden staatliche Stellen gezwungen, gegen die Missstände bei Gerling vorzugehen, noch bevor überhaupt das Buch erschien.

Mit dem Buch kam dann die Breitenwirkung über den Betrieb hinaus und die für Wallraffs Arbeiten so obligatorischen Prozesse, die rechtliche Aufarbeitung der Rolle. Wie später auch Springer, Thyssen oder der Menschenhändler Vogel, der »Ali« in seine miesen Jobs vermittelte, klagte Gerling wegen Eindringens in seinen Betrieb unter falschem Namen. Diese oft langwierigen Prozesse gehörten bald zum festen Bestandteil des Wallraff’schen Gesamtkunstwerkes und brachten es mit sich, dass seine Rollenreportagen auch Jahre danach nicht in Vergessenheit gerieten.

Barbara Emde erzählt er, dass ihm gerade die Gerling-Rolle besonderen Spaß gemacht habe. »Die Botenrolle im Gerling-Konzern, das war eine Rolle mit einem sehr komödiantischen Zug, eine Rolle, in der ich mich ein bisschen ausleben konnte, wo ich stellvertretend für viele Kollegen Respektlosigkeit erzeugen konnte.«

Ganz anders erging es ihm später in seiner Rolle als »Bild«-Journalist Hans Esser. Diese Aneignung einer ihm eigentlich verhassten Rolle drohte ihn psychisch zu deformieren. »Man kann«, erzählte er später, »seine Rolle nicht wie einen Mantel am Abend ablegen.« Um Esser spielen zu können, musste Wallraff zeitweilig auch zu Esser werden. Obwohl er die Arbeitsweise der »Bild«-Zeitung denunzieren wollte, registrierte er plötzlich, wie es ihn aufbaute, wenn der Chef der Hannover-Redaktion ihn für einen Artikel lobte. »Da ging ich dann mit erhobenem Haupt aus dem Laden«, erinnert Wallraff sich deutlich. »Wäre ich länger dort geblieben, hätte mich das nachhaltig verändert.«

Eine ähnliche Erfahrung machte auch die amerikanische Journalistin Norah Vincent, die sich 18 Monate lang als Mann verkleidete, um so die Welt mit den Augen des anderen Geschlechts kennenzulernen. Ihr Erfahrungsbericht »Self-Made Man. One Woman’s Journey into Manhood and Back Again« wurde zwar ein großer Erfolg, brachte sie aber fast um den Verstand. »Die Erfahrung«, berichtete sie noch Jahre später, »hat mich in einen psychischen Zusammenbruch geführt. Man spielt nicht ungestraft mit seiner Identität. Jedenfalls nicht anderthalb Jahre lang«, erzählte sie dem New Yorker »Tagesspiegel«-Korrespondenten Christoph von Marschall.

Dieses Risiko, dieser Einsatz, das für Wallraff charakteristische Gesamtkunstwerk ist es, was Manfred Bissinger, einen der bekanntesten Journalisten der Bundesrepublik (u.a. »Konkret«, »Stern«, »Woche«), im Rückblick zu der Bewertung veranlasst, Wallraff sei, neben allem anderem, auch »ein begnadeter Marketing-Mann«, der immer ein sicheres Gefühl dafür habe, wie er die Öffentlichkeit für seine Themen interessieren und wie er seine Themen nach vorne bringen könnte.

Wallraff wusste schon damals, dass durch seine Aktionen die kapitalistischen Verhältnisse nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden: »Das waren Retuschen, Korrekturen an der Oberfläche, aber das ist sehr wichtig, weil die Betroffenen merkten: Wir sind gar nicht so ohnmächtig, man kann etwas ändern«, sagte er 1975 in einem Interview in der DKP-Zeitung »UZ«.

Vorbilder

Obwohl Wallraff im Gespräch immer das eher Zufällige, Ungeplante seiner Karriere betont, hatte er natürlich Vorbilder, mit denen er sich intensiv auseinandergesetzt hat. In einer wissenschaftlichen Studie hat der Amerikaner Erik Eriksson untersucht, in welchem historischen Kontext sich die Arbeit Wallraffs bewegt. Vorbilder gibt es vor allem im revolutionären Russland und in der Publizistik der Weimarer Republik. Ein Name aus Russland, den Wallraff auch selbst nennt, ist Sergej Tretjakow. Der Schriftsteller wollte mit seinem Werk die Revolution unterstützen, allerdings nach eigenen Vorstellungen und nicht im Auftrag der Parteibürokratie. Zusammen mit anderen Journalisten und Autoren gründete er 1923 die »Linke Front der Kunst«. Die Gruppe trat mit einem Manifest an die Öffentlichkeit, das sie »Literatura Fakta« nannte und das als Begründung der Dokumentarliteratur gilt. Gegenstand der Auseinandersetzung sollte das Alltagsleben der arbeitenden Menschen, die revolutionäre Politik und der Bereich der Produktion sein.

Das bekannteste Buch Tretjakows heißt »Feld-Herren« und beschreibt seine Erfahrungen auf einer Kolchose, bei der er sich zwei Jahre anstellen ließ, um den Aufbau und den Alltag in den neu eingerichteten Landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften, wie sie später in der DDR hießen, zu beschreiben. Mit seinen Büchern wollte er, wie Wallraff später auch, »Wirkung in der Wirklichkeit« erzielen. Schriftsteller, forderte er, sollten dem »Faktischen« folgen und auf den Leser die Fakten wirken lassen.

Tretjakow interessierte sich aber nicht nur für die interne Entwicklung in Russland, sondern war erfüllt vom Gedanken der weltweiten Revolution. Er reiste in den 20er Jahren mehrfach nach China, schrieb ein Theaterstück mit dem Titel »Brülle, China« und eine Biographie über einen chinesischen Revolutionär lange vor Mao, besuchte Deutschland und pflegte Kontakte zu Bertolt Brecht und Walter Benjamin. Tretjakow wurde 1939, wie die meisten anderen russischen Revolutionäre zuvor schon, auf Anweisung Stalins ermordet.

Als ein anderer Vorläufer Wallraffs wird immer wieder Egon Erwin Kisch genannt. In einem Interview mit Alfred Eichhorn im Jahr 1976 sagte Wallraff: »Es war natürlich Egon Erwin Kisch, auf den ich immer wieder stieß, mit dem ich manchmal aber auch zu Unrecht verglichen werde. Er ist ein großer Meister der kleinen Form, dabei, meine ich, mehr Stilist. Ihm genügt es zum Beispiel, einen Tag in ein Asyl zu gehen, um eine brillante Reportage vorzulegen. Ich könnte das nicht, sondern muss mich diesen Situationen länger aussetzen. Ich sammle mehr, härteres Material. Die Form ist dagegen für mich nicht so ausschlaggebend.« Kisch, der 1925 Mitglied der KPD geworden war, gehört zu den berühmtesten Vertretern der neuen realistischen Reportagen. Sein Buch »Der rasende Reporter« wurde zum Vorbild ganzer Journalistengenerationen.

Kisch war einer der Ersten, der in Asylen, Gefängnissen und Fabriken recherchierte. Er beging »Hausfriedensbruch«, um in ein Zuchthaus einzudringen, und er reiste unter falschem Namen durch Amerika. Als er in Australien wegen Visaproblemen daran gehindert wurde, das Schiff zu verlassen, sprang er illegal über die Reling – alles Aktionen, die Wallraffs Arbeitsweise in vielem vorwegnahmen. Wallraff besteht allerdings darauf, dass es doch einen wichtigen Unterschied gibt: In einem Artikel »Kisch und Ich« für die »Zeit« schreibt er: »Kisch blieb immer Agierender. Bei mir ist das nicht so. Ich beginne eine Aktion, um später darüber zu schreiben. In den meisten Fällen tritt aber ein Moment ein, wo mehr mit mir geschieht, als dass ich etwas geschehen lasse. Erst später, beim Schreiben, verwandle ich mich zurück in die Rolle des Berichterstatters und Anklägers.«

So wie Wallraffs Arbeit Wurzeln in der Vergangenheit hat, stellt sich natürlich die Frage, ob es »wallraffen« auch ohne und nach Wallraff gibt oder geben wird. Schon 1970 hat Günter Wallraffs »väterlicher Freund« Heinrich Böll in einem Text, den er für die schwedische Ausgabe der »13 unerwünschten Reportagen« schrieb, gefordert: »Schafft fünf, sechs, schafft ein Dutzend Wallraffs!« Böll hatte das damals damit begründet, dass die Arbeitsweise von Günter Wallraff dazu führen würde, dass er sie nicht lange anwenden können werde, weil er einfach zu bekannt geworden sei. Doch abgesehen davon, dass diese Befürchtung Bölls zu pessimistisch war und, wie wir heute wissen, Wallraff noch jahrelang weitermachen konnte, erwies es sich als schwierig, fünf, sechs oder gar ein Dutzend neuer Wallraffs zu schaffen.

Sicher haben sich auch andere mit der Methode Wallraffs versucht. So hat sich der »Stern«-Reporter Gerd Kromschröder in den 70er Jahren für kurze Zeit als türkischer Gastarbeiter ausgegeben und über seine Erfahrungen im »Stern« geschrieben. Auch in Ungarn, mitten im realen Sozialismus, fand sich ein Schriftsteller, Miklós Haraszti, der, angeregt von Wallraff, unter falscher Flagge in der Traktorenfabrik »Roter Stern« anheuerte, um danach eine realistische Beschreibung der sozialistischen Arbeitswelt abzuliefern. Sein Buch »Stücklohn« fand allerdings keinen Gefallen bei der Partei, sodass Haraszti sich gezwungen sah, sein Werk 1975 im Westen zu veröffentlichen. Auch der Autor selbst musste bald das Land verlassen. Nachdem sich in den Umbruchjahren nach 1989 zunächst niemand mehr für die soziale Situation im real existierenden Kapitalismus interessierte, haben sich in den letzten Jahren weltweit doch wieder Autoren gefunden, die mehr oder weniger bewusst von Wallraff inspiriert arbeiten. So bezeichnet der chinesische Publizist Lu Yuegang Wallraff als sein Vorbild. Er hat mehrere Enthüllungsbücher geschrieben, die sich teilweise schon vom Titel – »Die da Oben« und »Die da Unten« – an Wallraff anlehnen und sich mit dem neuen Kapitalismus in China auseinandersetzen.

In Deutschland bekannter sind die Recherchen von Barbara Ehrenreich, die sich Anfang des Jahrtausends unter Amerikas Arme mischte und dort als Putzfrau, Wal-Mart-Kassiererin und Verkäuferin in mehreren Jobs gleichzeitig anheuerte, um einmal sinnlich zu erfahren, wie es ist, wenn man nur so viel Geld verdient, dass man gerade überleben kann. Ihr Buch »Nickel and Dimed. On (Not) Getting by in America« machte 2001 Furore. Ein anderer Nachfolger ist der italienische Journalist Fabrizio Gatti, der erzählt, er habe schon als Abiturient Wallraff gelesen und seitdem immer davon geträumt, selbst mit falscher Identität Missstände aufzudecken. Vor allem zwei Undercover-Reportagen haben ihn in Italien bekannt gemacht. Im Jahr 2000 ließ er sich in ein Mailänder Heim einweisen, in dem illegal in Italien lebende Ausländer untergebracht waren, und berichtete anschließend über die Situation dort. Der Skandal war so groß, dass das Heim geschlossen werden musste. Gatti machte ähnliche Erfahrungen mit der Justiz wie Wallraff: Weil er sich als illegaler Ausländer getarnt hatte, wurde er von einem Gericht zu zwanzig Tagen Haft verurteilt.

Spektakulärer noch war seine letzte Aktion: 2005 sprang er von einem Felsen an der Südspitze der Insel Lampedusa ins Meer, nur mit ein paar zerrissenen Kleidungsstücken und einer arabisch beschrifteten Schwimmweste am Leib. Wie Hunderte anderer vermeintlicher Flüchtlinge, die damals von der libyschen Küste aus die italienische Insel zu erreichen versuchten, wurde er von der Küstenwache aufgegriffen und als Iraker in das zentrale Sammellager auf der Insel gesteckt. Völlig authentisch konnte Gatti später über die zwei Wochen im Flüchtlingslager aus Sicht der Betroffenen berichten: über Aufseher, die gegenüber den Internierten Mussolini oder Hitler nachahmten, über Wächter, die islamische Flüchtlinge nötigten, sich Pornobilder anzusehen, oder über die katastrophalen hygienischen Verhältnisse in dem überbelegten Lager. Zwar konnte er die Lebensbedingungen der Flüchtlinge nicht grundlegend verbessern, doch die schlimmsten Missstände wurden beseitigt.

Der hierzulande bekannteste Wallraff-Nachfolger ist Markus Breitscheidel, der 2004 und 2005 mit falschen Papieren insgesamt 18 Monate in verschiedenen Alten- und Pflegeheimen in ganz Deutschland arbeitete und dann darüber ein Buch mit dem Titel »Abgezockt und totgepflegt« schrieb, das wochenlang auf der Bestsellerliste stand. Ähnlich wie Wallraff zwanzig Jahre zuvor mit »Ganz unten«, zeigte Breitscheidel, dass es einen Unterschied ausmacht, wenn man die Missstände, über die man schreibt, am eigenen Leib erfahren hat. Seine Beschreibungen wurden von Betreibern und Lobbyisten der Pflegeheime als verzerrter Ausschnitt der Wirklichkeit kritisiert – schließlich ist die Betreuung alter Menschen ein Milliardengeschäft. Wie bei Wallraff wurden erst einmal die Motive des Anklägers bezweifelt, bevor man sich den Missständen widmete.

Breitscheidel ist von Haus aus kein Journalist oder Schriftsteller, sondern war vor seinem Einsatz Manager eines mittelständischen Unternehmens, das Diamantbohrer verkauft. Als wegen schlechter Geschäfte die halbe Belegschaft entlassen werden musste, nahm auch Breitscheidel seinen Hut. Er lernte Wallraff kennen, man tauschte sich aus, und Breitscheidel tauchte ab in den Pflegeuntergrund. Wieder aufgetaucht, fand sich erst kein Verlag, welcher sich des unappetitlichen Themas annehmen wollte. Als das Buch ein Erfolg wurde, hieß es, er sei nur auf kommerziellen Erfolg aus gewesen.

Selbst in der gesellschaftlichen Problemen gegenüber sehr aufgeschlossenen »Badischen Zeitung« aus Freiburg wurde Breitscheidels Eigennützigkeit gerügt und anschließend gefragt, ob er mit seiner Rolle eher das Abenteuer gesucht habe, den Wohltäter spielen wollte oder sich doch am liebsten als Märtyrer sehen würde – alles Vorwürfe, die sich auch Wallraff immer wieder hatte anhören müssen.

[Menü]

Der Langstreckenläufer

Kindheit in Köln

Meine Lungen keuchen, und die Knie werden langsam weich. Trotz der klammen Kälte und des gelegentlichen Nieselregens fließt der Schweiß in Strömen. Dafür ist die Luft gut. Fernab städtischer Abgase geht es durchs Bergische Land, meistens bergauf. Der schmale Pfad windet sich romantisch oberhalb eines Wildbaches und führt von einer historischen Mühle zur nächsten, nur haben die meisten Mühlenrestaurants im Winter leider geschlossen. Wandern mit Günter Wallraff ist keine Gourmettour, sondern körperliche Ertüchtigung.

Auch mit 65 Jahren ist der Marathonmann, der als »Türke Ali« seine Gesundheit bereits einmal fast ruiniert hatte, ein Energiebündel, das seinesgleichen sucht. Mit eisernem Training hat er sich nach einer schwierigen Wirbelsäulenoperation seine körperliche Fitness zurückerobert. Heute läuft er wieder fast jeden Tag mindestens zehn Kilometer. Und auch nach der schweißtreibenden Wanderung, die am Ende doch noch zu einem geöffneten Gasthaus führt, will Günter Wallraff sein Lauftraining nicht missen. Im Restlicht des dämmerigen Wintertages joggt er allein die gesamte Strecke zurück, um das Auto zu holen.

Dass man auf dem Weg kaum noch etwas erkennen kann, stört ihn wenig. Er kennt sich hier aus. In der Nähe liegt das Dorf Blecher, wo er die ersten Jahre seiner Kindheit verbracht hat. Jeder Lebenslauf Wallraffs beginnt mit dem Satz: geboren am 1. Oktober 1942 in Burscheid. Gelebt hat er in der kleinen Stadt bei Köln allerdings nie, dort steht lediglich das Krankenhaus, in dem ihn seine Mutter zur Welt brachte. Im Oktober 1942 war der Siegeszug der Wehrmacht bereits ins Stocken geraten, Städte wie Köln lagen schon im Einzugsbereich alliierter Bomber. Das Krankenhaus in Burscheid arbeitete bereits unter Kriegsbedingungen. Das medizinische Gerät war nicht mehr steril, und die gerade mit einem Kind Niedergekommene zog sich ein lebensgefährliches Wundfieber zu. Fast ein halbes Jahr musste Johanna Wallraff in der Klinik bleiben, während ihr Sohn von ihrer Schwiegermutter in Blecher versorgt wurde.

Blecher liegt auf einer Anhöhe, von der aus man einen schönen Blick ins Tal hat. In den 40er Jahren bestand das ganze Dorf aus alten Fachwerkhäusern, von denen auch heute noch einige existieren. Auch das Haus, in dem Wallraffs damals lebten, steht noch. Etwas heruntergekommen zwar, aber hier haben sowieso nie reiche Leute gewohnt. Als sie endlich aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte, zog Johanna Wallraff ebenfalls nach Blecher, statt mit ihrem Sohn ins bombengefährdete Köln zurückzukehren.

Der Vater blieb zunächst in der Stadt. Er arbeitete bei dem amerikanischen Autohersteller Ford, dessen Eigentümer und Chef, der legendäre Henry Ford, mit den Nazis sympathisierte. Weil Ford auch in den USA ein wichtiger Lieferant für die Armee war, wurden die Fabriken in Köln und Berlin nicht bombardiert und blieben bis Ende 1944 nahezu unversehrt. Ein Glück für Vater Wallraff, dessen Job als kriegswichtig eingestuft wurde.

Die ersten Lebensjahre verbrachte Günter Wallraff fast ausschließlich bei seiner Mutter und seiner Großmutter in Blecher. Gelebt wurde von dem spärlichen Lohn des Vaters und dem Andenkenladen der Großmutter.

Von Blecher führt eine Straße in steilen Kurven ein paar Kilometer ins Tal nach Altenberg, das mit seinem Dom und dem berühmten Kloster noch heute ein regionaler Wallfahrtsort ist. Dort verkauften Großmutter und Mutter gemeinsam Souvenirs. Morgens schleppten sie ihre Waren den Berg nach Altenberg hinunter und am Abend wieder hinauf. Keine leichte Arbeit für die beiden Frauen, denn immerhin war Wallraffs Großmutter bereits weit über 60, seine Mutter über 40 Jahre alt.

Wie Günter Wallraff erst viel später erfuhr, hatte seine Großmutter damals nicht nur mit der schwierigen materiellen Situation zu kämpfen. Sie war nach den Rassetheorien der Nazis eine Halbjüdin, was nach der Machtergreifung Hitlers bereits für eine Verschleppung in ein Konzentrationslager gereicht hätte. Doch sie hatte Glück, ein Parteifunktionär im Dorf deckte sie.

Schon vor dem Krieg hatte sie kein leichtes Leben. Sie wuchs unter ärmlichen Verhältnissen in einem Dorf in der Voreifel auf. Mit 18 Jahren verliebte sie sich in einen vorbeiziehenden Wanderartisten und wurde von ihm schwanger, heiratete aber später einen Expedienten, der den Sohn seiner Frau adoptierte und ihm seinen Namen gab: Seinen biologischen Vater hat Josef Wallraff nie kennengelernt.

Allerdings scheint er von diesem die Wanderlust geerbt zu haben, denn es hielt ihn nicht lange im Elternhaus. Josef Wallraff, der Adoptivsohn, hatte eine jüngere, eheliche Schwester, die der Liebling der Familie war. Ungewöhnlich für die Zeit, wurde die Tochter auf die höhere Schule geschickt, während der Sohn eine Lehre als Installateur absolvieren musste. Wohl auch aus Protest gegen seine Familie meldete sich Josef Wallraff zu Beginn des Ersten Weltkrieges freiwillig zu den Pionieren. Als Nichtschwimmer kam der Eintritt in diese Sturmtruppe einem Selbstmordkommando gleich, doch er überlebte den Krieg in den Schützengräben Frankreichs. Als er zurückkam, war seine Halbschwester an Tuberkulose gestorben.