2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

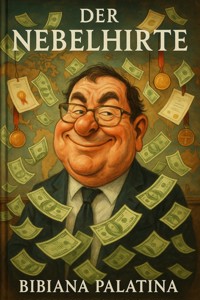

Der Nebelhirte ist ein literarischer Augenöffner für alle, die glauben, Theologie sei eine Frage von Wahrheit und Aufrichtigkeit. In atemberaubender Prosa erzählt diese Novelle vom Aufstieg des charismatischen Michel Dörrer, einem protestantischen „Reformer“, der die altehrwürdige Fakultät von Bromberg in ein modernes Machtzentrum verwandelt – scheinbar liberal, tatsächlich autokratisch.

Was als inspirierende Erneuerung beginnt, entpuppt sich als kühl kalkulierter Putsch im Gewand der Weltoffenheit. Zwischen internationalem Ruhm, hochdotierten Stiftungen und geistigem Glanz verlieren Wahrheit, Integrität und Gewissen zunehmend ihren Platz.

Ein MUSS für Theologiestudierende, Pfarrer:innen, Kirchenleute – und alle, die es werden wollen. Wer verstehen möchte, wie Ideale korrumpiert und Diskurse gesteuert werden, findet in diesem Werk die literarische Essenz einer unheimlich realen Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Vorwort

Man mag sich fragen, woher eine solch wundersame Geschichte wie die des Michel Dörrer stammt, jenes Mannes, der den protestantischen Glauben in ein neues Licht tauchen wollte und dabei selbst zu einem Meister der Schatten wurde. Ist sie der reinen Phantasie entsprungen, ein Hirngespinst, das die Abgründe akademischer Machtspiele auslotet? Die Antwort ist, wie so oft im Leben, komplizierter und weitaus unterhaltsamer.

Die Erzählung, die Sie nun lesen werden, wurde mir von einem Mann anvertraut, dessen eigener Lebensweg mindestens so bemerkenswert ist wie die Karriere des „Nebelhirten“ selbst. Er war einst ein hoffnungsvoller Theologiestudent an der Fakultät in Bromberg, ein junger Mann mit brennendem Herzen und einem unerschütterlichen Glauben an die Kraft des ehrlichen Wortes. Doch er beging einen unverzeihlichen Fehler: Er stellte die falschen Fragen zur falschen Zeit. Er zweifelte nicht an Gott, aber er zweifelte an dessen selbsternannten Statthaltern. Damit fiel er bei Michel Dörrer, der Lichtgestalt mit den langen Schatten, in Ungnade. Seine akademische Laufbahn endete, bevor sie richtig begonnen hatte.

Einige Jahre lang schlug er sich mit Gelegenheitsjobs durch, ein gestrandeter Intellektueller, dessen einziger Trost die Gewissheit war, die Wahrheit gesehen zu haben, auch wenn sie ihn den Kopf gekostet hatte. Schließlich suchte er sein Glück jenseits des Atlantiks, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und dort, fernab der ehrwürdigen theologischen Fakultät, entdeckte man an ihm ein ganz anderes, in Bromberg verborgen gebliebenes Talent. Es war, um es mit seiner eigenen, schelmischen Offenheit zu sagen, eine Gabe eher physischer als metaphysischer Natur. Man stellte fest, dass er unten gut „bestückt“ war.

Und so wurde aus dem gescheiterten Theologen ein in der Branche recht bekannter Darsteller in Filmen, deren Thematik sich weniger um die Erlösung der Seele als um die Freuden des Leibes drehte. Er hatte das Vergnügen, wie er es nannte, mit den attraktivsten Darstellerinnen zu „arbeiten“ und erwarb sich ein kleines Vermögen – und einen tiefen, heiteren Zynismus gegenüber den Maskeraden der Macht.

Diese Geschichte ist sein Vermächtnis. Sie ist der Beweis, dass die Wege des Herrn – und die seiner Diener – wahrlich unergründlich sind. Treten Sie ein in die Welt des Michel Dörrer, gesehen durch die Augen eines Mannes, der erst fallen musste, um wahrhaft aufzustehen.

1. Der Mann vom Johannishügel

Die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Bromberg war ein Ort, an dem die Zeit eine andere, langsamere Geschwindigkeit zu haben schien. Ihre ehrwürdigen Mauern aus dunklem, fast schwarzem Sandstein, umrankt von Efeu, der die Jahreszeiten mit einer stoischen Gelassenheit überdauerte, atmeten den Geist von Jahrhunderten protestantischer Gelehrsamkeit. In den langen, holzgetäfelten Korridoren, deren Dielen unter jedem Schritt leise knarrten, herrschte eine fast sakrale Stille, nur unterbrochen vom gelegentlichen Blättern einer Seite oder dem gedämpften Husten eines Professors. Der Geruch von altem Papier, geöltem Holz und dem matten Glanz von Bohnerwachs vermischte sich zu einem unverwechselbaren Parfum der Tradition. An den Wänden blickten die Porträts vergangener Dekane mit strenger, reformatorischer Gewissheit auf die Gegenwart herab, als würden sie jede neue Idee an den Maßstäben Luthers und Calvins messen. Hier, so schien es, wurden die großen Fragen des Glaubens nicht gelöst, sondern konserviert, wie seltene Manuskripte in einem klimatisierten Archiv. Man sprach leise, debattierte in wohlgeformten, lateinisch durchsetzten Sätzen und wahrte die Contenance, als wäre sie das elfte Gebot.

In diese fast museale Atmosphäre trat im Herbst jenes Jahres Michel Dörrer – und er tat es nicht wie ein Störenfried, nicht als lauter Revolutionär mit hammerartigen Thesen, sondern wie ein Lichtstrahl, der durch ein altes Kirchenfenster fällt: sanft, fast unmerklich, aber mit der Kraft, den Staub ganzer Epochen sichtbar zu machen und den Raum in ein neues Licht zu tauchen. Die Presse würde ihn bald eine „Lichtgestalt des modernen protestantischen Denkens“ nennen, und Dörrer selbst tat alles, um diesem Bild zu entsprechen, es zu formen und es mit der Aura des Unausweichlichen zu versehen.

Sein Antritt als neuer Ordinarius für Systematische Theologie war das gesellschaftliche und intellektuelle Ereignis des Semesters. Dörrer, ein Mann in den mittleren Fünfzigern, war von behäbiger, fast fülliger Statur. Sein Anzug aus schwerem Tuch, gut geschnitten, aber sichtbar oft getragen, spannte leicht über einem sich deutlich abzeichnenden Bauch, und seine Bewegungen besaßen eine bedächtige, fast träge Qualität. Doch diese physische Schwere wurde Lügen gestraft durch die scharf gebündelte, fast räuberische Aufmerksamkeit in seinen Augen. Sie musterten sein Gegenüber, taxierten es, fanden Schwachstellen, während sein Gesicht ein mildes, verständnisvolles Lächeln zeigte. Seine physische Präsenz füllte den Raum mehr aus, als dass sie ihn belebte; eine fast greifbare intellektuelle Schwere ging von ihm aus, die sein Umfeld zwang, sich auf ihn zu konzentrieren. Er wohnte auf dem Johannishügel, einem Ort, der weniger ein Stadtteil als eine Festung war. Auf einer steilen Anhöhe über der Stadt gelegen, von alten, hohen Mauern umgeben, schien der Johannishügel mit seinen verwinkelten Gassen und den trutzigen Steinhäusern aus einer anderen Zeit gefallen zu sein. Man lebte dort oben wie auf einer Insel, abgeschirmt vom Lärm und der Hektik des Alltags, mit einem weiten, herrschaftlichen Blick über die Dächer der Ebene. Es war der perfekte Wohnort für einen Mann, der es gewohnt war, die Welt von oben zu betrachten.

Seine Antrittsvorlesung, angekündigt mit dem Titel „Ekklesiologie in säkularer Gesellschaft: Eine Neubestimmung protestantischer Präsenz“, fand nicht in den engen Räumen der Fakultät statt, sondern im Melanchthon-Saal der Universität – ein Privileg, das seine Bedeutung unterstreichen sollte. Der prachtvolle, holzvertäfelte Saal mit seinen hohen Decken und den schweren Samtvorhängen war bis auf den letzten Stehplatz gefüllt. Es war ein heterogenes Publikum. Neben den Studierenden, die teils neugierig, teils pflichtbewusst gekommen waren, saßen die Professoren der eigenen und benachbarter Fakultäten, ihre Gesichter eine Mischung aus kollegialer Erwartung und kritischer Prüfung. In den vorderen Reihen hatte die Universitätsleitung Platz genommen, daneben Vertreter der Stadt, Bischöfe benachbarter Landeskirchen und ein gutes Dutzend Journalisten, die Dörrer bereits von früheren Gastvorträgen als verlässlichen Garanten für druckreife, zitierfähige Aphorismen kannten.

Dörrer betrat das Podium, seine massige Gestalt bewegte sich mit überraschender Leichtigkeit. Er trat hinter das Rednerpult, legte aber kein Manuskript darauf ab, nur ein paar kleine Notizkarten, eine Geste, die Souveränität und intellektuelle Freiheit signalisierte. Er begann nicht mit einer theologischen Formel, nicht mit einer Verbeugung vor den Altvorderen, sondern mit einer präzisen soziologischen Beobachtung, die den Raum sofort in ihren Bann zog. „Wir leben“, sagte er mit seiner ruhigen, sonoren Stimme, die keinerlei Anstrengung verriet und doch jeden Winkel des Saales erreichte, „nicht in einer postsäkularen, sondern in einer fluiden, multireligiösen Sphäre. Die großen Narrative sind erodiert, die institutionellen Bindekräfte haben sich verflüchtigt. Die Frage für die Theologie und die Kirche ist daher nicht mehr, ob sie spricht, sondern in welcher Sprache und an wen. Der Monolog des Bekenntnisses, der aus der Festung der Wahrheit in eine vermeintlich feindliche Welt gerufen wird, hat seine Adressaten verloren. Er muss zum Dialog der Kulturen werden.“

Es war der Auftakt zu einer rhetorischen Meisterleistung. In den folgenden sechzig Minuten spannte er einen atemberaubenden Bogen von Schleiermachers „Reden über die Religion“ über Bonhoeffers Konzept des „mündig gewordenen Menschen“ bis hin zu den modernen Systemtheoretikern wie Niklas Luhmann. Er zitierte Habermas' Gedanken zum „post-säkularen Bewusstsein“ ebenso mühelos wie Augustinus' Reflexionen über die „civitas dei“ und schloss mit der Vision einer „öffentlichen Theologie“. Diese Theologie, so Dörrer, trete nicht mehr als Verwalterin ewiger Wahrheiten auf, sondern als „demokratische Dienstleisterin am Sinn“, als „kreative Moderatorin in den pluralistischen Diskursen der Zivilgesellschaft“. Er sprach von Brücken, wo andere Mauern sahen, von offenen Räumen, wo andere von Abgrenzung sprachen. Er beschwor die „pneumatologische Notwendigkeit“ – ein Lieblingswort von ihm –, die alten Festungen des Glaubens zu verlassen und den Pluralismus nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen.

Die Journalisten schrieben mit, als diktierte ihnen jemand die Leitartikel für die nächsten Tage. Die Studierenden, besonders die jüngeren, waren fasziniert von dieser intellektuellen Eleganz, die die verstaubte Theologie plötzlich so relevant und modern erscheinen ließ. Die älteren Kollegen nickten anerkennend; endlich einer, der ihre Disziplin aus dem Elfenbeinturm befreite und sie im Konzert der Wissenschaften wieder salonfähig, ja sogar sexy machte.

Nur seine frisch eingestellte Assistentin, Maria Lichtenfels, eine stille, aber scharfsinnige Frau um die dreißig, die ihre eigene Dissertation über die sperrige Ethik Karl Barths gerade mit summa cum laude abgeschlossen hatte, spürte ein leises, aber hartnäckiges Unbehagen. Dörrers Worte waren wie perfekt geschliffene Edelsteine – brillant, klar, aber ohne die rauen Kanten und die innere Unruhe, die sie mit echter theologischer Auseinandersetzung verband. Es war ein Denken ohne Schatten, eine Theologie ohne Kreuz. Es löste alle Probleme, indem es sie in höhere Abstraktionen auflöste. Es war, so dachte sie, eine Theologie für Gewinner, eine Theologie, die die Tragik der menschlichen Existenz nicht mehr kannte, sondern sie zu einem „interessanten Diskursfeld“ erklärte.

Während des anschließenden Empfangs im Foyer, inmitten des Gedränges von Gratulanten, offenbarte Dörrer seine strategische Brillanz. Er sprach mit dem Dekan nicht über Dogmatik, sondern über die Notwendigkeit „interdisziplinärer Drittmittel-Cluster“, die man nun gemeinsam beantragen könne. Dem Landesbischof, einem gutmütigen, aber überforderten Mann, skizzierte er die Idee eines „europäischen Protestantendialogs“, der Bromberg zu einem „Leuchtturm der Ökumene“ machen würde. Dem Kulturredakteur der Lokalzeitung, der ihn um ein Interview bat, versprach er exklusive Einblicke in seine Pläne für eine „ökumenische Weltreformation“ – ein Begriff, den er wie beiläufig fallen ließ, wissend, dass das Wort allein schon eine Geschichte war, eine Verheißung, die Neugier weckte. Er bewegte sich durch die Menge wie ein Fischer, der genau weiß, welchen Köder er für welchen Fisch auslegen muss.