9,99 €

Mehr erfahren.

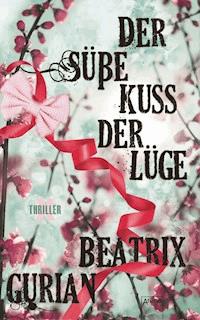

- Herausgeber: Arena

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Arena Thriller

- Sprache: Deutsch

Wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass Liebe so gefährlich sein kann. Mir war klar, dass Liebe sehr glücklich machen kann oder auch sehr unglücklich. Doch die Liebe vermag noch viel mehr. Liebe kann gerade die Menschen töten, die du am liebsten hast. Und das Schlimmste daran ist, es kann jedem passieren. Meine Schuld, hämmert es in Lus Kopf. Ich habe nicht aufgepasst und es ist meine Schuld. So verzweifelt sie auch die kleine Ida sucht, ihre geliebte Nichte ist spurlos vom Spielplatz verschwunden. In ihrer Panik ruft Lu ihren Freund Diego an, der bei der Polizei arbeitet. Sie ahnt nicht, dass damit ein Albtraum seinen Lauf nimmt, der schon sehr viel früher begonnen hat. Denn der Mann, dem sie ihr Herz geschenkt hat, ist nicht der, für den Lu ihn hält. Ihr bleiben nur 24 Stunden, um zwischen Lüge und Wahrheit zu entscheiden, 24 Stunden, in denen sie ihr Leben aufs Spiel setzen muss. Denn sonst stirbt Ida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 380

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Die Autorin

Beatrix Gurianwurde 1961 geboren. Bevor sie ihren Traum vom Bücherschreibenverwirklichen konnte, studierte sie Theater- und Literaturwissenschaften.Danach arbeitete sie knapp zehn Jahre als Redakteurin und wirktebei verschiedenen Fernsehproduktionen mit. Seit 2000 schreibt sieRomane für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.Die Autorin lebt mit ihrer Familie in München.Mehr Infos unter: www.beatrix-mannel.de

Titel

Beatrix Gurian

Der süße Kussder Lüge

Impressum

Sollte trotz intensiver Nachforschungen des Verlags Rechteinhabernicht ermittelt worden sein, so bitten wir diese, sich mit dem Verlagin Verbindung zu setzen.© für »Die Bambusprinzessin«: Nymphenburger Verlag 1963, S. 41-57,aus: Die Bambusprinzessin. Japanische Märchen gesammeltvon Juliet Piggott, übersetzt von Karl Rauch.Erste Veröffentlichung als E-Book 2013© 2012 Arena Verlag GmbH, WürzburgAlle Rechte vorbehaltenCovergestaltung: Frauke SchneiderISBN 978-3-401-80206-0www.arena-thriller.dewww.facebook.com/arenathrillerMitreden unter forum.arena-verlag.de

Widmung

Für Paula, die süßeste Nichte der Welt

Japanische Redensart

Nachts spiegelt sich der Mond im See,doch im Wasser bleibt keine Spur.

Prolog

Sie stand mit dem Beil in der Dunkelheit und wusste nicht mehr, warum sie es in der Hand hielt. Schwarzes Schweigen umgab sie, drang ein in ihren Schädel und vermischte sich mit Fragen, die wie Blitze die stumme Finsternis erhellten. Wie war sie hierhergekommen? Warum? Sie zog die ausgeleierte Strickjacke fester um ihren dünnen Körper und versuchte verzweifelt, sich zu erinnern, als ein ersticktes Wimmern an ihre Ohren drang.

Da wusste sie es plötzlich wieder und lächelte erleichtert. Ja doch, fiel ihr ein, natürlich, sie war im Bunker, hier war sie sicher, allerdings war ihr kalt, besonders das da unten. Sie sah an sich herunter, entdeckte die hellen Flecken im Dunklen und nickte. Ja, das kannte sie, das waren ihre Füße. Wie zur Bestätigung bewegte sie die Zehen in den abgeschabten Pantoffeln. Wegen des Alarms hatte sie sich beeilt. Aber wo war Georg? Er würde sie niemals allein lassen in so einem dunklen Loch. Sie schniefte, als ihr klar wurde, dass er weg war. Auch in so einem Loch, einem anderen Loch, eins in der Erde, er war tot.

Und sie musste es hier auch ohne Licht aushalten, das war sicherer. Die könnten sie finden. Ruhig sein, am besten keinen Laut von sich geben und sich verstecken.

Doch sie rührte sich nicht von der Stelle. Etwas irritierte sie. Ein Geräusch. Ein Wimmern. Sie blickte sich um, versuchte, etwas zu erkennen.

Es kam von dort hinten aus dem Schrank. Ein großer Schrank. Wimmern war gefährlich. Sie machten kurzen Prozess mit denen, die jammerten.

Sie bekam eine Gänsehaut. »Schau, Georg, wie sich die Haare auf meinen Armen aufstellen«, flüsterte sie und griff sich dann mit der freien Hand kokett in die filzigen niveaweißen Haare, durch die ihre Kopfhaut rosa schimmerte. »Du hast mir verboten, sie abzuschneiden, und dein Gesicht jede Nacht darin gebadet. Seidenkissen hast du sie genannt. Seidenkissen«, murmelte sie, schlurfte mit dem Beil in der Hand zum Schrank und rüttelte an der Tür.

Abgeschlossen. Verboten. Doch das Wimmern machte ihr Angst, es war nicht richtig, dagegen musste sie etwas tun, sonst fänden die sie noch. Sie schlug mit der flachen Hand gegen die Tür, aber das Wimmern hörte nicht auf.

Aufbrechen.

Das Beil. Sie hatte ja das Beil. Sie betrachtete es für eine Weile. Was hatte sie getan? Sie schüttelte den Kopf und hob drohend ihren Zeigefinger. »Das war schlimm. Du warst ein böses Mädchen, oh ja, ein sehr, sehr böses Mädchen.«

Sie seufzte. Nein, sie war nicht nur ein böses Mädchen gewesen. Das mit den Hühnern hatte sie immer sauber erledigt. Ein gutes Mädchen. Ein einziger gezielter Hieb und der Kopf war ab. Georg und die Kinder und sogar der kleine Jan liebten ihre Brathähnchen und das Hühnerfrikassee.

Was wollte sie noch mit dem Beil? Das Huhn. Sie hörte sein Wimmern und lächelte, ja doch, hier im Schrank, da hatte sich das Huhn versteckt.

Sie legte auch ihre andere Hand um das Beil, hob ihre dünnen Arme und hieb gegen die Schranktür. Krachend zerbarst das Holz.

Das Wimmern wurde lauter. Als sie sich vorlehnte, um in das kleine Loch zu spähen, fiel ihr das Beil aus der Hand.

»Oh mein Gott!«, rief sie entsetzt. »Meine kleine süße Maria, was machst du denn hier drin? Mein Schatz. Bitte, bitte hör auf zu weinen. Sonst finden die uns und dann nehmen die uns mit.«

Sie brach mit den Händen weiter hastig Holzteile weg, um das Kind aus dem Schrank zu befreien, ohne zu bemerken, dass sich die Holzsplitter in ihre verkrümmten Finger bohrten und sie anfingen zu bluten.

»Bitte beruhige dich. Schschsch. Mama ist gleich bei dir. Warum bist du verschnürt wie ein Geschenk und wo ist das rosa Kleidchen, das ich dir gestrickt habe? Warum bist du so schmutzig?«

Die Kleine schielte ängstlich zu der Alten, wurde schockstarr und schloss ihre Augen. Als das Loch groß genug war, beugte sich die Frau zu dem Kind, zog es heraus und nahm es mit einem Ächzen auf ihren Arm. Sie bemerkte das Taschentuch im Mund des Mädchens und zog es heraus, aber das Mädchen rührte sich nicht.

»Ich bin jetzt da, beruhige dich, meine Kleine.« Die Frau küsste es zart auf die Stirn und begann, das Kind zu schaukeln, sachte hin und her. Dabei schüttelte sie den Kopf und murmelte beschwörend auf die Kleine ein. »Du bist sehr schmutzig. Ich muss dich waschen, Maria, und zu essen brauchst du bestimmt auch. Keine Angst, Mama sorgt für dich. Aber zuerst müssen wir diese Schnüre an deinem Körper abmachen, so kannst du ja nicht laufen!«

Sie bückte sich mit einem Ächzen und versuchte, die Knoten zu lösen, mit denen das Kind gefesselt war, aber ihre Hände zitterten stark und sie brauchte lange.

»Wenn du schön brav bleibst, dann gibt dir Mama ein paar von den bunten Bonbons. Wo habe ich die nur hingetan?« Sie suchte in den Taschen ihrer verwaschenen hellblauen Strickjacke, bis sie etwas gefunden hatte, ein kleines Plastikdöschen mit roten und gelben Kapseln. Verblüfft betrachtete sie den Behälter, so als würde sie ihn zum ersten Mal sehen, schüttelte dann den Kopf und steckte ihn zurück in die Jackentasche. »Wir müssen hier weg, denn wenn ich dich gefunden habe, dann finden uns die anderen auch.«

Die Alte kniete sich mühsam neben das Kind, dabei stützte sie sich auf dem Beil ab und unterdrückte ein Stöhnen. »Ich weiß, du bist kein böses Mädchen, ich bin auch kein böses Mädchen. Ich singe dir etwas.«

Mit zunächst zittriger, dann immer kräftigerer, angenehmer Altstimme begann sie zu singen. »Guten Abend gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nelklein besteckt, morgen früh, wenn Gott will, wird Maria geweckt…«

Dabei presste sie das Mädchen wieder an ihren Körper und schaukelte es immer noch auf den Knien sanft hin und her.

Ihr Blick fiel auf das Beil. Warum war das Beil hier? Hätte sie nicht Hühner schlachten sollen? Oder etwas anderes?

Sie hörte Schritte.

Sie lauschte angestrengt in die Dunkelheit.

Diese Schritte. Sie kamen, um sie zu holen!

Ein Versteck, sie musste ein gutes Versteck für sie beide finden, aber wo? Schnell, denn die Schritte kamen unerbittlich und immer schneller näher, und da wusste sie, dass sie auf das Boot mussten. Ja, das Boot. Sie griff nach dem Kind und schleppte sich durch die hintere Tür des Schuppens nach draußen an den See, wo der Kahn lag.

Doch es entging ihr, dass sie eine Blutspur hinterließen, die jedem Verfolger den Weg gewiesen hätte.

Lu am Donnerstag, dem 7. Juni 2012, Fronleichnam

Wenn sie stirbt, dann ist es allein meine Schuld und wie könnte ich damit weiterleben?

Wirklich, ich hatte keine Ahnung, dass Liebe so gefährlich sein kann. Mir war klar, dass Liebe sehr glücklich machen kann oder auch sehr unglücklich. Doch die Liebe vermag noch viel mehr. Liebe kann gerade die Menschen töten, die du am liebsten hast. Und das Schlimmste daran ist, es kann jedem passieren. Aber das glaubt dir niemand. Jeder denkt, so etwas geschieht nur anderen und man selbst würde natürlich sofort merken, wenn etwas schiefläuft. Doch das ist eine Illusion, denn in Wirklichkeit gibt es die eine Wahrheit gar nicht.

Natürlich würde und werde ich alles tun, ja sogar beten, um ihr zu helfen, aber zu welchem Gott? Welcher Gott könnte so grausam sein, ihr zuerst so etwas anzutun, nur um sie dann gnädig wieder zu retten? Und wenn keiner sie rettet, wenn wir es nicht rechtzeitig schaffen, sie zu finden?

Ich muss mich beeilen und ich muss mich endlich beherrschen, doch wenn ich an ihre braunen Augen denke, an die kleinen Speckknubbel über ihren Ellenbogen und ihr rot verschmiertes Gesicht, wenn sie heimlich Himbeermarmelade genascht hat, dann möchte ich den Kopf in meine Arme legen und nur noch heulen.

Schon tropfen wieder Tränen aus meinen Augen auf den Block, der hier in diesem Vernehmungszimmer vor mir auf dem weißen Resopaltisch liegt, und verwandeln meine Notizen in verschwommene Tintenkleckse. Sie haben gesagt, wenn ich es schaffe, mich an jedes noch so kleine Detail zu erinnern, kann ich sie vielleicht retten, deshalb muss Schluss sein mit der Heulerei, ganz egal, wie schmerzhaft es ist, sich unter diesen Bedingungen an etwas zu erinnern, von dem ich dachte, es wäre das Schönste in meinem Leben.

Die Kriminalbeamten tun zwar so, als wäre es nicht meine Schuld, aber sobald Yukiko wieder in Frankfurt gelandet ist, wird sich das ändern, denn sie ist hellsichtig wie alle Mütter. Ihr wird klar sein, dass das, was passiert ist, kein Schicksal war, sondern einzig und allein die Konsequenz aus meiner unfassbaren Dummheit.

Und wie groß diese Dummheit war, erkennt man allein schon daran, dass ich bis gestern dachte, das Schlimmste, was mir jemals passieren könnte, wäre, nie wieder von ihm zu hören oder von ihm betrogen zu werden, mit einer Glatze aufzuwachen oder fünf Kilo zuzunehmen.

Ich schaue auf die große runde Uhr, der einzige Schmuck an den kahlen grauen Wänden in diesem winzigen Raum, sehe, wie der Sekundenzeiger rasend schnell vorrückt, und zwinge mich endlich, an den Punkt zurückzugehen, an dem alles begann.

Die Beamten haben mir erklärt, wie wichtig es ist, dass ich mich genau an die Reihenfolge halte, in der es passiert ist. Auch scheinbar Nebensächliches soll ich erwähnen, denn irgendwo in meiner Geschichte, so behauptet jedenfalls die Kriminaldirektorin Rolfs, könnte der Schlüssel zu ihrer Rettung verborgen sein, und nur wenn ich mich beeile, hat sie eine Chance zu überleben.

Also, wie ich jetzt weiß, begann das alles schon vor achtunddreißig Tagen, nämlich am 1. Mai, als Sebastian und ich uns das weinrote Jaguarcabrio von Christian ausliehen, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen. Aber natürlich hatte ich damals nicht die leiseste Ahnung, welches Grauen sich daraus ergeben würde…

»Geil, oder?« Mein Bruder Sebastian, der meistens viel zu cool ist, um jemals mehr als »Jep« oder »Äh« oder »Uh« zu sagen, ist ganz aus dem Häuschen, drückt noch stärker aufs Gaspedal und rast die Landstraße Richtung Darmstadt entlang. Die Rapsfelder, die mit der Sonne fast schon brutal gelb um die Wette leuchten, fliegen nur so an uns vorbei und meine langen Haare flattern im Wind wie eine Fahne. In meinem Bauch spüre ich ein unbestimmtes Glücksgefühl, alles ist so frisch, alles scheint möglich, dicke Blütenpollen schweben durch die Luft, der Duft von Flieder und frisch umgegrabener Erde steigt mir in die Nase, während wir in Christians Luxuskarosse leise surrend durch die Landschaft jagen.

Christian ist unser ältester Bruder und irgendein Oberbossmanagerheadofchiefirgendwas bei der Money-Bank in Frankfurt, wo wir alle wohnen. Christian liebt seinen Drittwagen so sehr, dass er ihn nur aus der Garage holt, wenn die Sonne scheint und sein Oldtimer ganz sicher nicht von Regentropfen ruiniert werden kann. Er würde ausrasten, wenn er uns sehen könnte, kann er aber nicht, denn er ist gerade auf wichtigen Terminen in New York und seine Familie hat er mitgenommen, weil das einen besseren Eindruck macht. Das ist ihm wichtig, meinem Bruder Christian. Eindruck schinden.

Basti, der neben mir am Steuer sitzt, ist der jüngere meiner beiden Brüder und das genaue Gegenteil von Christian. Er will Schauspieler werden und findet Ausdruck viel wichtiger als Eindruck. Das hat ihn aber heute nicht daran gehindert, Christians Ray Ban aus dem Handschuhfach zu kramen und aufzusetzen.

»Lass mich auch mal fahren«, bettele ich, schließlich habe ich schon den Führerschein auf Probe.

»Viel zu riskant!«

»Biiitteeee!« Ich versuche es mit meinem süßesten Arme-kleine-Schwestern-Ton.

Basti wirft mir einen genervten Blick zu, ohne das Tempo zu verringern. »Erst wenn du den richtigen Lappen hast.« Er wird etwas langsamer, damit er einer Rennradfahrerin in aller Ruhe auf ihre langen Beine starren kann.

»Spießer!« Während ich beleidigt überlege, wie ich ihn umstimmen könnte, sehe ich von Weitem in einem seitlichen Feldweg ein Polizeiauto, das Basti noch nicht entdeckt hat, weil er sich gerade zu den Mikro-Shorts der Radfahrerin hinaufgearbeitet hat.

»Basti, schau lieber nach links vorne, da stehen nämlich Polizisten und winken uns mit einer Kelle.«

Sebastian bremst so stark, dass mein Oberkörper fest in den Gurt gequetscht wird und ich reflexartig die Hände gegen das Handschuhfach stütze.

»Verdammt aber auch! Bullen! Am Feiertag den Leuten auflauern, haben die denn sonst nichts zu tun? Müssen die keine echten Verbrecher jagen? Lu, hast du irgendwo was blitzen sehen, eine Kamera oder so?«

»Nein, aber ich hab auch nicht drauf geachtet.«

Basti fährt neben das Polizeiauto. »Du sagst nix, ist das klar?«, zischt er mir zu und ich frage mich, warum er dermaßen nervös ist. Hat er von der gestrigen Walpurgisnachtparty vielleicht noch irgendwelches Dope in den Adern, das man bei einem Röhrchentest entdecken würde?

Ein überraschend junger Typ in Uniform, dessen schwarze Haare üppig unter der Schirmmütze herausquellen, beugt sich mit missbilligendem Kopfschütteln zu Sebastian. Dabei fällt sein Blick auf mich und ein Ausdruck tritt in seine Augen, den ich nicht deuten kann. Überraschung? Oder ist das etwa… Bewunderung? Jedenfalls zuckt jetzt ein verblüfftes Lächeln über sein markantes Gesicht und ich fühle mich, als wäre ich ein Filmstar, dem man gerade den roten Teppich ausgerollt hat. Er muss sich räuspern.

Basti schaut mich ungläubig von der Seite an. Mein Anblick hat noch nie jemanden so beeindruckt. Ich bin der mollige Typ mit rotblonden Haaren, einer Brille und viel zu vielen Sommersprossen und könnte in keiner Castingshow mitmachen, weil ich eher altmodisch aussehe, mein Gesicht, meine Arme, alles, einfach alles an mir ist viel zu rund. Was echt ungerecht ist, denn meine Brüder essen den ganzen Tag und sind trotzdem rotblonde Spargeltarzane, was man von dem Polizisten, der sich immer noch verzweifelt räuspert, nicht behaupten kann. Der hat breite Schultern, eine schmale Taille und seine Armmuskeln sprengen fast das hässlich beigegelbe Hemd.

Immer noch lächelt er mich an und starrt so intensiv in meine Augen, dass etwas in mir zu vibrieren beginnt, und schließlich lächele ich zurück, obwohl er Polizist ist.

Leider nähert sich schon sein Kollege, der wiederum in seiner Uniform so verloren wirkt, als wäre ihm alles eine Nummer zu groß. Er hat einen viereckigen hellblonden, akkurat gestutzten Bart, der wie ein Bilderrahmen um sein fades Gesicht wächst und ihn viel älter wirken lässt als den hübschen, weshalb ich mal vermute, der bärtige hat das Kommando.

»Sie wissen, warum wir Sie rausgewunken haben?«, fragt er auch prompt und klingt so humorlos wie mein Physiklehrer beim Abfragen von Formeln. Seine ungewöhnlich bleistiftgrauen Augen scannen den Jaguar kritisch ab, als ob wir Diebesgut darin versteckt hätten.

Ich bin gespannt, wie Basti auf diesen Ton reagieren wird, er hält nichts von jeglicher Staatsmacht und sieht sich gern als kleiner Revoluzzer.

»Äh, ja«, säuselt da mein Bruder, »ich denke, ich weiß, warum Sie uns rausgefischt haben. Wir waren einen winzigen Tick zu schnell, oder?«

Ich fasse es nicht und würde meinen Bruder gern in die Rippen stoßen, um ihn daran zu erinnern, was er zu Hause immer predigt, aber ich bin zu sehr damit beschäftigt, dem hübschen Polizisten in die leuchtenden Augen zu schauen. Ich weiß nicht, sind sie blaugrün oder grünblau oder was? Und sein Mund ist auch sehr interessant, die Oberlippe ist fast herzförmig geschwungen, aber viel heller als die volle und blassrosa Unterlippe.

»Sie waren«, fängt der bärtige an und ich sehe aus den Augenwinkeln, dass er in einem schwarzen Gerät nachschaut, »Sie waren nicht nur ein winziges bisschen schnell, sondern Sie waren mehr als dreißig Stundenkilometer über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Das wird teuer. Können Sie sich ausweisen? Und die Fahrzeugpapiere bitte.«

Jetzt kriege ich auch Panik, wir haben die Papiere natürlich nicht, weil Christian sie uns niemals geben würde. Ich reiße mich von dem Anblick des hübschen Polizisten los und überlege, was ich zu Bastis Unterstützung beitragen kann.

Aber da legt sich der hübsche schon für uns ins Zeug. »Hey, Kollege, können wir nicht mal eine Ausnahme machen?«

Der ältere schüttelt seine dünnen blonden Haare. »Nein, können wir nicht! Diesen Rowdys muss man Einhalt gebieten. Eine Verwarnung ist das Mindeste. Und achtzig Euro Bußgeld.«

»Wäre es möglich, das gleich zu regeln?«, fragt Basti und jetzt wird mir klar, dass er viel mehr Angst vor Christian hat als vor den Polizisten.

Der hübsche zwinkert mir zu. »Jep, achtzig Euro, Kollege, mach doch schon mal die Quittung fertig. Aber vorher müssen wir noch die Personalien aufnehmen. Von Ihnen beiden.« Unfassbar, noch nie hat mich jemand so angeschaut, seine Augen streicheln über meinen Körper und ich kriege davon Gänsehaut, als ob er mich wirklich anfassen würde. Ich kenne ihn doch gar nicht, wie kann er da solch eine Wirkung auf mich haben? Außerdem ist der Mann Polizist, dürfen die Frauen so hemmungslos angraben?

Basti protestiert und faselt etwas von Datenschutz, aber da bleiben die Beamten hart. Sie notieren sich unsere Namen und Adressen. Der ältere geht mit den Ausweisen zum Streifenwagen, um die Namen durch den Computer laufen zu lassen, während der hübsche bei uns stehen bleibt.

»Marie-Luise Schrader, dieser Name passt zu Ihnen«, sagt er, dann zuckt etwas in seinem Gesicht und er wendet sich an meinen Bruder. »Sie haben denselben Nachnamen, sind Sie etwa verheiratet?« Sein Blick wandert fragend zu mir zurück und presst seine Lippen aufeinander, was ihn enttäuscht wirken lässt.

»Nein, Sebastian ist nur mein Bruder«, erkläre ich deshalb schnell und mir wird heiß, weil ich kurz davor bin, dem hübschen auch noch zu verraten, dass ich gerade keinen Freund habe. Vielleicht auch noch die Kleidergröße? Ich muss verrückt sein. Hallo Lu-u-u, der Mann ist Polizist!

»Und wie heißen Sie?«, fragt Basti dann den hübschen und kramt zwei zerfledderte Fünfzigeuroscheine aus seiner Hosentasche, die der Polizist entgegennimmt, einen großen Geldbeutel aus seiner Hosentasche herausholt und Basti zwanzig Euro herausgibt.

»Friese. Aber meine Freunde…«, er schaut mich an, als ob Basti gar nicht da wäre. »Meine Freunde nennen mich Diego. Kommt von früher vom Kicken und ist irgendwie an mir kleben geblieben.«

Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Diego. Ein Polizist.

Der bärtige kommt zurück. »Alles okay«, sagt er und überreicht uns widerwillig die Ausweise, dabei sieht er seinen Kollegen böse an. Der kriegt sicher gleich eine Strafpredigt.

»Hier ist auch alles in Ordnung«, sagt Diego, tippt sich an die Schirmmütze, nickt mir zu, tritt zurück und gibt uns frei.

Basti lässt sich das nicht zweimal sagen und fährt los. Betont langsam diesmal.

»Was war das denn?« Basti schaut mich gefährlich lange von der Seite an. »Du flirtest mit einem Bullen? Hast du sie noch alle? Du weißt doch, das sind alles verkappte Nazis.«

»Und du hast zu viele Vorurteile! Du hast dich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. So unterwürfig kenne ich dich gar nicht. Sei froh, dass wir so glimpflich davongekommen sind und Christian nichts von unserer Spritztour erfährt.«

Basti schnaubt verächtlich. »Ich fasse es nicht, du hast den Typen doch mit deinen Blicken förmlich verschlungen.«

»Er hat damit angefangen.«

»Das verstößt bestimmt gegen irgendwelche Regeln. So was dürfen die doch gar nicht. Die sind ja im Dienst!«

Ich muss grinsen, weil ich mich das auch gerade gefragt habe. »Hey Basti, ich denke mal, das ist ein Menschenrecht, sogar Polizisten dürfen sich verlieben.«

»Verlieben?« Basti wird richtig laut. »Der hat dir doch nur auf die Brust geglotzt, ganz klar, was der wollte! Verlieben? So ein Blödsinn. Mädchen sind so was von naiv!«

Mir reicht es jetzt. Und ich will nicht daran glauben, dass Sebastian recht haben könnte. Abgesehen davon, dass ich den Typen sowieso nicht mehr wiedersehe.

»Ich kann sehr wohl unterscheiden, ob mich jemand gierig anstarrt oder ob mich jemand als Ganzes wahrnimmt«, sage ich. »Lass uns zurück nach Frankfurt fahren.«

Basti lacht demonstrativ meckernd wie ein Ziegenbock. »Als Ganzes? Du bist ja nicht mal ausgestiegen. Er konnte nur deine Oberweite sehen!«

Ich rolle die Augen. Auf ein derartiges Niveau lass ich mich nicht ein. Es ist unglaublich, ja, aber es hat irgendwie zwischen uns gefunkt, ganz egal, was Sebi behauptet. Vielleicht täusche ich mich aber auch. Mein Sensor, was Typen angeht, ist ein bisschen beschädigt, seit Lukas mich wegen der hirntoten Vanessa verlassen hat und ich feststellen musste, dass ich die Einzige in der ganzen Schule war, die keine Ahnung von den beiden hatte.

Schweigend fahren wir zurück nach Frankfurt, wo wir in dem kleinen Häuschen unserer Eltern leben, die nach meinem siebzehnten Geburtstag nach Fuerteventura übersiedelt sind, weil Papas Asthma dort viel besser zu ertragen ist als hier.

Basti lässt mich an der U-Bahn aussteigen und bringt dann das Auto zurück in Christians Garage und die Autoschlüssel in die Wohnung. Die Haushälterin Andrea, die sich um das Penthouse kümmert, hat an Sebastian einen Narren gefressen und uns noch nie verraten.

Die U-Bahn ist leer und verführt mich dazu, in Tagträumen zu schwelgen. Als ich etwas später unsere Tür aufsperre, klingelt das Telefon. Ich renne hin, weil der Anrufbeantworter kaputt ist und meine beste Freundin Ellen sich später mit mir treffen wollte.

»Hallo…«, sagt eine samtige Stimme gedehnt. Nicht Ellen.

Mein Herz klopft plötzlich schneller. Kann es wirklich sein, dass das dieser Polizist ist, oder verarscht mich Basti, indem er von unterwegs anruft und seine Stimme dunkler macht als sonst? Mein jüngster Bruder ist berüchtigt für seine Telefonscherze.

»Hallo?«, fragt die Stimme wieder und da höre ich im Hintergrund den bärtigen, der Diego irgendetwas zuzischelt.

»Ja?«

»Entschuldigung, spreche ich mit Marie-Luise Schrader?«

»Lu«, sage ich wie aus der Pistole geschossen, »man nennt mich Lu.«

»Hier ist Diego. Ist es Ihnen unangenehm, dass ich anrufe?«

»Geht es noch einmal um den Strafzettel?«

»Nein, ich rufe nur Ihretwegen an.«

Ich zwinge mich, nicht jeden Satz zu wiederholen wie ein Papagei, obwohl mir fast ein »Echt, meinetwegen?« herausrutscht. Immerhin bringe ich ein neutrales »Ja?« zustande.

»Ich weiß, das ist vielleicht ein wenig ungewöhnlich und ich habe das auch noch nie gemacht, aber ich würde Sie gern wiedersehen. Wäre das für Sie eine Option?«

Eine Option? Für einen Straßenpolizisten redet er ganz schön geschwollen, aber dann fällt mir ein, dass er vielleicht auch nur aufgeregt ist, wenn er das tatsächlich noch nie gemacht hat.

»Das… das wäre wirklich eine Option.« Sage ich dann und muss dabei ein bisschen grinsen, weil ich mir gerade zum ersten Mal in siebzehn Jahren wie Miss Pretty Woman vorkomme.

Er fragt mich, was ich lieber machen würde, ein Konzert besuchen oder am Main spazieren, ein Eis essen gehen oder ins Kino.

Ich bin kurz sprachlos, aber mein Bauch kann sofort eine Entscheidung treffen, Konzert kommt nicht infrage, weil man da nicht reden kann, Kino kann man auch nicht reden, aber schmusen, also ist das erst mal auch nix, bleiben der Main und das Eis. Einen Moment lang frage ich mich, ob er das nur deshalb vorgeschlagen hat, weil ich der rundliche Typ bin und er mich für einen Zuckerjunkie hält – womit er leider auch recht hätte, aber das verdränge ich sofort wieder und wir verabreden uns für übermorgen, weil er da Schichtwechsel und deshalb nachmittags freihat.

Er gibt mir seine Handynummer, falls bei mir irgendwas dazwischenkommt, und ich diktiere ihm natürlich auch meine, als Polizist muss er bestimmt öfter mal länger arbeiten oder Sonderschichten fahren.

Nachdem wir uns verabschiedet haben, lege ich auf und merke, dass ich völlig außer Atem bin. Wow. Der hat ein ganz schönes Tempo vorgelegt. Den Rest des Tages verbringe ich damit, mir zu überlegen, was der Haken an der Sache sein könnte, denn bisher haben sich, von Lukas mal abgesehen, nur seltsame Typen für mich interessiert. Basti behauptet, das läge an meinem Busen, der würde Männer sofort einschüchtern. Christian sagt, ich wäre schlicht zu fett und sollte mal fünfzehn Kilo abnehmen, dann würden auch normale Jungs Schlange stehen. Das ist natürlich Blödsinn, fünf Kilo wären schon okay, aber keine fünfzehn. Vermutlich vergleicht Christian mich mit seiner Frau Yukiko, neben der jede europäische Frau wirkt, als wäre sie eine fettleibige Riesin. Yukiko ist zehn Zentimeter kleiner als ich und damit fünfundzwanzig Zentimeter kleiner als Christian, der mit einem Meter fünfundachtzig der Größte in unserer Familie ist. Er hat sie in Tokio an der Börse kennengelernt, sie war die Chefin der dortigen Börsenaufsicht. Obwohl sie so klein und zierlich wirkt, ist sie unglaublich tough, hat in Karate den höchsten Dangrad und lässt mich gern an den erhabenen Regeln von Karate teilhaben. Da fällt mir gleich die Regel Nummer vier ein: Erkenne zuerst dich selbst und dann den anderen. Also, Lu, was genau fühlst du da gerade? Aber das interessiert mich nicht wirklich, viel lieber würde ich wissen, ob Diego seine Muskeln vielleicht vom Karatetraining hat. Ich beschließe, dass ich meinen Brüdern nichts von der Verabredung verrate, weil mich deren Kommentare nur wahnsinnig machen würden. Der Typ, der Gnade vor ihren Augen findet, muss sowieso erst noch geboren werden. Nur meiner Freundin Ellen erzähle ich alles haargenau und sie freut sich einfach nur für mich mit. Natürlich auch, weil sie gerade selbst so glücklich mit ihrem neuen Freund Max ist und sich wünscht, dass wir dann zu viert losziehen können.

Ich überfliege das, was ich bis jetzt aufgeschrieben habe, und es erleichtert mich ein kleines bisschen. Denn selbst wenn alles nur meine Schuld ist, hätte ich eine Hellseherin sein müssen, um zu wissen, was mit alldem in Gang gesetzt wurde.

Lu am Donnerstag, dem 3. Mai 2012

Ich bin auf dem Weg zum Main, wo Diego und ich uns am Ufer treffen, ich bin nervös, habe über Nacht mehr Pickel auf die Stirn bekommen als jemals überhaupt in meinem Leben und fast nicht geschlafen, was völlig bekloppt ist, denn ich kenne Diego ja noch gar nicht und vielleicht entpuppt sich unser erstes Date als kompletter Reinfall.

Leider bin ich immer überpünktlich und auch heute zu früh dran, obwohl ich mir vorgenommen hatte, ein bisschen später zu kommen. Habe extra lange getrödelt, bin an jeder Litfaßsäule stehen geblieben und habe jedes Plakat dreimal gelesen, trotzdem bin ich zu früh.

Zum Glück ist es warm und die Sonne scheint. Ich setze mich auf die Bank, an der wir uns treffen wollten, und starre auf den Main, der wie fettiges braunes Karamell in der Sonne schimmert. Ein Schiff fährt vorbei, es liegt sehr tief im Wasser, an Bord flattern fröhlich ein paar bunte Wäschelaken auf einer Leine im Wind. Nach einer Weile schiebt sich ein zweites Schiff vorbei, es wirkt schmutzig und hat einen großen Haufen rostigen Eisens geladen. Ein paar Möwen kreisen kreischend über dem Main und ich schaue ihnen zu.

Es kommt mir vor, als würde ich schon eine Stunde warten, aber die Uhr in meinem Handy sagt mir, dass es erst fünfzehn Minuten sind.

Wenn ich doch damals nur gegangen wäre. Warum habe ich auf ihn gewartet? Völlig ahnungslos, vertrauensselig…

Kaum habe ich das Handy wieder in der Tasche verstaut, vibriert es. Es ist Diego.

Er klingt atemlos. »Tut mir leid, ich bin in fünf Minuten da, wir mussten die Kollegen von der Autobahn verstärken, Riesenunfall auf der A5.« Im Hintergrund höre ich Polizeisirenen und mein Groll schmilzt dahin.

Ich muss ihm versprechen zu warten. Nachdem wir aufgelegt haben, lehne ich mich zurück und schaue wieder auf den Main und halte nach Schiffen Ausschau. Ein paar Ruderboote arbeiten sich vorbei. Vierer und Achter. Nach weiteren zwanzig Minuten schicke ich Ellen eine Nachricht über Facebook, weil ich wissen will, ob sie auch findet, dass ich gehen sollte, aber sie ist – logo – nicht online. Seit sie mit Max zusammen ist, hängt sie eigentlich nur noch selten bei Facebook rum. Auch sonst ist nix los auf Facebook.

Jetzt warte ich fast eine Dreiviertelstunde und habe die Nase gestrichen voll. Mir reicht es.

Ich stehe auf und stiefele los. Ärgere mich über mich selbst, diese ganze Aufregung für nichts und wieder nichts.

»Lu!«, ruft mich da jemand. »Lu, du hast versprochen zu warten!«

Ich drehe mich um, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr, wenn das schon so mies anfängt.

Diego sprintet mir entgegen, in der Hand einen albernen rosametallic schimmernden Herzluftballon, aus seinen Haaren tropft Wasser auf sein hellgrünes Poloshirt.

»Entschuldige«, keucht er, »ich wollte mich noch duschen und umziehen, muss nicht gleich jeder sehen, dass du mit einem Polizisten verabredet bist, oder?« Er reicht mir den Ballon, aber ich nehme ihn nicht. »Tut mir echt leid. Verzeihst du mir?«

Das klingt merkwürdig altmodisch, aber zusammen mit dem Blick, den er mir zuwirft, torpediert er damit all meine Schutzmauern und dringt bis in die empfindliche Herzzone vor.

Türkisblau, seine Augen erinnern mich an Sardinien, da waren wir mal an einem Strand, wo das Meer genauso wunderschön türkisfarben geschimmert hat. Ich erinnere mich deshalb so gut, weil ich dort in eine riesige Glasscherbe getreten bin und sich das türkisfarbene Wasser unter mir schon rot verfärbt hat, noch bevor ich den Schmerz gespürt habe.

»Stimmt was nicht?«, fragt Diego und kommt besorgt näher. Er riecht gut, nach einem Mix aus Zitronengras und Lakritze.

»Bist du wirklich so sauer? In meinem Job kann das leider immer passieren, das muss ich dir gleich sagen.«

»Nein. Ist schon okay.« Ich komme mir dumm vor, immerhin hat er mich angerufen, um Bescheid zu geben, und er wirkt tatsächlich abgehetzt.

»Und was machen wir jetzt?«, fragt er und grinst mich ein bisschen zu breit und doch irgendwie vertraut an, als würden wir uns schon hundert Jahre kennen.

»Spazieren gehen, oder?« Mein Gott, wie spießig ist das denn, hätte ich nicht etwas Cooleres sagen können?

»Okay! Das Ding hier gefällt dir nicht wirklich, oder?«, fragt er und zeigt auf den Ballon. »War das Beste, was ich auf die Schnelle kriegen konnte. Na egal!« Noch bevor ich antworten kann, lässt er den Ballon los.

Nach einer Schrecksekunde renne ich ihm hinterher, aber der Ballon steigt leicht und schillernd wie eine Seifenblase hoch in die Luft und wird vom Wind davongetragen.

»Oh, wie schade!« Ich bleibe stehen. Diego ist hinter mir hergerannt und stoppt dicht neben mir. Seine Brust hebt und senkt sich unter dem Poloshirt und lenkt meinen Blick auf den toptrainierten Bauch, was mich schuldbewusst an meine weiche Kugelwampe denken lässt und daran, dass ich ein bisschen Begeisterung für sein Geschenk hätte zeigen können. Nicht, dass er glaubt, ich wäre eine Zicke. Doch bevor ich das sagen kann, fängt er schon an.

»Nein, Lu, du hast ja recht, ehrlich, der Ballon war nicht außergewöhnlich genug. Nicht für jemanden wie dich!« Normalerweise kann ich nicht gut mit Komplimenten umgehen, schon gar nicht von so jemandem wie ihm, aber er grinst mich wieder so entwaffnend an, dass ich zurücklächeln muss. Überhaupt, ich bin überrascht, wie mühelos sich alles entwickelt, als wir losgehen. Keine peinlichen Gesprächspausen, kein ödes Gelaber über Dinge, die mir völlig gleichgültig sind.

Er macht sich ziemliche Sorgen, ob ich seinen Job blöd finden könnte, und will wissen, wie ich generell über Polizisten denke. Und meine Antwort hört er sich an, ohne mich auch nur einmal zu unterbrechen, was mich erstaunt, denn keiner meiner Brüder hat das jemals geschafft. Danach will er wissen, wovon ich träume. Als ich ihm verrate – und ich habe keine Ahnung, warum ich das tue, denn das weiß niemand außer Ellen –, dass ich Kostümbildnerin in Hollywood werden will oder Stoffdesignerin in Florenz, da lacht er mich nicht aus, sondern ist beeindruckt und fragt, wie ich darauf gekommen bin. Dann hört er sich, ohne mit der Wimper zu zucken, die langatmige Geschichte von meiner Lieblingsoma Flora an, die als Seidenweberin gearbeitet und mein Interesse an Stoff geweckt hat.

Er bleibt stehen und wirft bewundernde Blicke auf mein hellrosa gemustertes Leinenkleid, das ich über den engen Jeansleggings trage. »Hast du das auch selbst gewebt?«

»Genäht«, erwidere ich. »Das Kleid hab ich entworfen und genäht. Den Stoff dafür habe ich auf dem Flohmarkt gekauft, meine Oma hat mir zwar das Weben beigebracht, aber ich habe keinen Webstuhl, der von Oma wurde nach ihrem Tod verkauft.«

»Sieht echt toll aus.« Er nickt dazu bestätigend und ich unterdrücke ein Grinsen, denn meine Brüder äußern sich ganz anders zu meinen selbst genähten Kleidern. »Lappen, Fetzen und Jutesack für Arme« ist noch das Beste, was ich zu hören bekomme. Ganz offensichtlich hat Diego keine Ahnung, aber er möchte nett zu mir sein, und das gefällt mir.

Ich wende mich ihm zu und jetzt ist es an mir, ihn ein bisschen auszufragen. Wir mögen beide am liebsten Pasta, das stellen wir sofort fest. Okay, das vereint uns mit der Hälfte der Weltbevölkerung. Aber dass wir Kartoffeln, rohe Tomaten und Paprika verabscheuen, trotzdem jedoch unbedingt in die Heimat dieser Pflanzen, nämlich nach Lateinamerika reisen wollen, um wie ein Gaucho auf dem Pferd durch das Land zu reiten, Gitarre zu spielen und die Anden zu sehen, das sind ja nicht gerade alltägliche Wünsche. Diego hat sogar schon angefangen, Spanisch zu lernen.

Okay,da hätte ich vielleicht misstrauisch werden können, so viel Übereinstimmung, das gibt’s doch nur in ganz miesen Liebesfilmen. Ich versuche, mich zu erinnern, ob er immer abgewartet hat, was ich sage, und mir dann erst zugestimmt hat, aber ich kann mich lediglich daran erinnern, dass er mit Lateinamerika und dem Reiten angefangen hat. Und ich weiß noch, wie verblüfft ich war, weil ich bis dahin immer dachte, ich wäre die Einzige, die davon träumt.

Wir sind an der Eisdiele angekommen, an der sehr viel los ist. Die Leute stehen Schlange bis auf den Bürgersteig. Kinder fetzen durch die Reihen und betteln ihre Mütter um mehr an.

Ich bin gespannt, was für ein Eis er bestellt. Ellen und ich haben eine Wette laufen. Gute Küsser essen kein Bananen- oder Joghurteis. Er bestellt Schoko-, Trüffel- und Nusseis mit Sahne, das lässt hoffen.

Unfassbar, aber ich habe mich mit derart lächerlichen, unwichtigen Dingen befasst, ohne zu wissen, was im Hintergrund ablief. Habe ich wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, welches Eis gute Küsser essen? Am liebsten würde ich das alles vergessen, aber sie behaupten, ich muss mich an jedes Detail erinnern, denn ihr Leben hängt davon ab. In allem, was damals passiert ist, können Hinweise versteckt sein. Wenn ich nur wüsste, wo!

Ich kann mich wie so oft nicht zwischen den dreißig Sorten entscheiden. Diego bietet an, etwas zusammenzustellen, das mir gefallen wird. Das könnte schwer schiefgehen, was, wenn er all das aussucht, was ich nicht mag? Stracciatella, Erdbeer, Mocca… Andererseits bin ich ziemlich gespannt. Ich nicke ihm also zu und warte draußen. Ich bin immer noch völlig verblüfft, wie unkompliziert mit ihm alles läuft. Wie kann das sein? Es ist so, als ob wir uns lange kennen würden. Ellen würde sicher sagen, dass wir uns in einem früheren Leben schon mal begegnet sind. Ich muss grinsen. Ja genau, ich war Cleopatra und er Cäsar.

Da kommt er schon und reicht mir einen Riesenbecher mit Sahne, hält ihn aber noch fest.

»Wenn ich richtig gewählt habe, dann darf ich mir aussuchen, wo wir uns das nächste Mal treffen, okay?«

»Und wenn nicht?«

Er sucht meinen Blick und sagt, ohne mit der Wimper zu zucken: »Dann, Lu, gibt es kein nächstes Mal.« Jetzt erst überlässt er mir das Eis.

Was für ein Selbstvertrauen! Klar, dass mich das reizt. Ich nehme mir vor, beim ersten Löffel eine angeekelte Grimasse zu schneiden, doch es fällt mir wirklich schwer, das durchzuziehen, denn er hat total leckere Sorten ausgesucht, die ich noch nie probiert habe.

»Uääähh!«, sage ich also mit Überwindung und genieße das Sahnekirscheis genauso wie seinen bestürzten Gesichtsausdruck. Aber dann halte ich nicht länger durch und lache ihn an. Köstlich, das hätte ich mir nicht besser aussuchen können: Sahnekirsch-, Schokominz- und Nutellaeis.

Während wir unser Eis essen, gehen wir weiter und ich erwische mich dabei, dass ich fasziniert auf seinen blassen Mund und seine Zunge starre und mir wünsche, seine Lippen würden mich berühren.

»Willst du mal von mir probieren?«, frage ich ihn und meine Stimme ist heiser.

»Gern.« Ich bleibe stehen, damit er sich etwas nehmen kann, aber er würdigt das Eis mit keinem Blick, sondern beugt sich schnurstracks zu mir und küsst mich zart auf den Mund.

»Mmm, lecker!«, flüstert er, nachdem er sich wieder aufgerichtet hat. Verschmitzt grinst er mich an.

Ich bin total hin- und hergerissen. Einerseits hat er mich ganz schön überrumpelt, andererseits war es genau das, was ich auch wollte. Aber wie konnte er so sicher sein? Es kommt mir so vor, als könnte er in mir lesen wie in einem offenen Buch.

»Bist du sauer?«, fragt er angesichts meines Schweigens dann doch.

»Nein.«

»Gut. Du gefällst mir. Nein, es ist viel mehr, ich finde dich toll. Warum sollte ich blöde Spiele mit dir spielen und kostbare Zeit verschwenden? Ich hab keine Freundin, ich bin einundzwanzig Jahre, habe einen Job, bin gesund, mein Herz ist rein und meine Absichten sind absolut ehrbar.« Jetzt lacht er laut raus. »Nein, das ist ein bisschen gelogen, wenn ich dich ansehe, dann geht mir leider eine Menge höchst unanständiger Sachen durch den Kopf. Du bist einfach unglaublich sexy.«

Zum ersten Mal in meinem Leben schaffe ich es nicht, mein Eis aufzuessen. Seine Worte bringen mich durcheinander und gleichzeitig gefallen sie mir. Ich werfe den halb leeren Becher in den nächsten Mülleimer und weiß immer noch nicht, was ich als Nächstes tun will.

»Hey, entschuldige, das hätte ich wohl besser nicht sagen sollen, oder?« Er legt seine Hand auf meinen nackten Unterarm. Und von dort fluten elektrisierende Ströme durch meinen Körper, die mein Sprachzentrum komplett lähmen. Was geht hier vor?

»Ich hab so etwas noch nie erlebt, ehrlich.« Seine türkisfarbenen Augen schauen mich treuherzig an. »Du denkst vielleicht, ich baggere jede an, die in einem coolen Schlitten in unsere Radarfalle fährt. Aber dem ist nicht so.«

Wenigstens schaffe ich es, ihn spöttisch anzugrinsen. Für wie blöd hält er mich eigentlich? So gut, wie er aussieht, und so selbstbewusst, wie er ist, hat er sicher noch nie etwas anbrennen lassen. Leider nimmt er seine Hand von meinem Unterarm und es bleibt nur ein leises Kribbeln zurück.

Er hebt seine Hände und gestikuliert wie ein wild gewordener Italiener. »Na ja, okay, ich bin schon eher ein Frauentyp. Aber das zwischen dir und mir ist völlig neu für mich. Und ich will dich auf keinen Fall verletzen. Oder hab ich das etwa schon?« Jetzt stellt er sich vor mich, legt eine Hand unter mein Kinn und zwingt mir seinen Blick auf. Diese geballte Ladung türkisblauer Besorgnis macht meine Brust total eng, ich atme flacher und schneller und meine Beine fühlen sich an, als stünden sie auf einer schwabbeligen Luftmatratze.

Und obwohl mein Körper alles tut, um mein Hirn auszutricksen, fällt mir plötzlich doch Basti ein, der so sicher war, dass Diego sich bloß für meinen Busen interessiert. Ich überlege, ob ich es verkraften würde, einfach nur aufregenden Sex mit Diego zu haben und zu akzeptieren, dass er danach wieder aus meinem Leben verschwindet. Aber ich brauche nicht lange, denn ich weiß, das ist nichts für mich, ich habe mir das einmal angetan, und das war schon einmal zu viel. Ich finde, es gibt nichts Öderes.

»Ich habe kein Interesse daran, mit dir ins Bett zu gehen, wenn es nur das ist, was du willst. Aber danke der Nachfrage.«

Abrupt lässt Diego mein Kinn los. »Hey, hey, hey, hörst du mir gar nicht zu? Ich sage doch gerade, dass ich mehr will als das. Du machst irgendetwas mit mir. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich rede gern mit dir, dabei langweilen mich sonst die meisten Frauen. Ich finde dich klug und trotzdem kommst du mir nicht so besserwisserisch vor. Du bist schön und weißt es gar nicht. Vielleicht liegt es daran, dass du Brüder hast, schätze mal, die härten ab.« Er grinst. »Ach ja und dann bist du auch noch komisch.« Er schnauft, als wäre er gerannt, dann schüttelt er den Kopf. »Oh Gott, ich klinge wie so ein verdammtes Weichei in einem Film, in dem alle Kerle Frauenversteher sind! Gut, dass mich meine Kollegen nicht hören können.«

Gegen meinen Willen muss ich lachen. Diego hat so gar nichts von einem Weichei, selbst wenn er häkelnd am Spielplatz sitzen würde, käme er sehr männlich rüber.

»Dann sehen wir uns also wieder?«, fragt er und wirkt erleichtert.

»Ja. Samstag ist Flohmarkt, wie wäre das?«, schlage ich ein bisschen hinterhältig vor, denn ich weiß, dass meine Brüder Flohmärkte hassen und niemals mit ihren Freundinnen dorthin gehen würden. Ich bin immer noch überwältigt von all den Komplimenten, die er mir gerade gemacht hat, und kann kaum glauben, dass er das wirklich ernst meint.

»Ich weiß noch nicht, ob ich Samstag freihabe, aber wenn ja, dann gerne. Falls ich arbeiten muss, dann könnten wir uns auch mal morgens zum Joggen treffen.«

Ich verbiete es mir, darüber nachzudenken, ob das ein Hinweis auf meine Figur sein soll. »Ich hasse Joggen.«

»Ich könnte dein Personal Trainer sein.«

»Nur über meine Leiche.«

Sein Handy klingelt und er geht sofort dran. Wer auch immer der Anrufer ist, er bekommt einen ganz anderen Ton zu hören als ich. Hart und sehr kurz angebunden. Ohne Verabschiedungsfloskeln beendet Diego das Gespräch und legt auf.

»Es tut mir leid, Lu, aber ich muss sofort los. Ein Kollege ist ausgefallen, ich hab heute Bereitschaft. Ich dachte, das mit der Autobahn wäre für heute alles gewesen. Ich rufe dich an.« Er zögert einen Moment, doch dann küsst er mich doch auf den Mund, fester diesmal als vorhin. »Hör mal, ich habe das alles genau so gemeint, wie ich es dir gesagt habe. Ich bin Polizist, wir sind einzig und allein dem Gesetz und der Wahrheit verpflichtet. Du kannst mir also vertrauen!« Er küsst mich noch mal auf meine Stirn, streicht über mein Haar, dann spurtet er davon, und während ich dabei zusehe, wie sein knackiger Hintern aus meinem Blickfeld verschwindet, wird mir ganz flau im Bauch und ich merke, wie groß meine Angst ist, dass ich ihn nicht wiedersehen könnte. Jetzt ärgere ich mich noch mehr, dass er den Ballon hat wegfliegen lassen. Sonst hätte ich etwas, das mir zeigen würde, wie real das gerade alles war.

»Du kannst mir vertrauen«, hat er damals gesagt, und ich habe ihm voll vertraut. Und wenn ich da schon gemerkt hätte, was wirklich abläuft, hätte ich dann die Katastrophe verhindern können? Hätte, hätte, hätte, sinnlos, darüber zu grübeln. Ich sollte mich lieber beeilen.

Er am Sonntag, dem 1. Mai 1994

Noch bevor er die Augen aufschlug, wusste er es. Es war höchste Zeit. Heute musste er es tun, denn gleich würde seine Mutter wegfahren und sie ließ ihn nur selten mit seiner Schwester allein, diese Gelegenheit musste er einfach nutzen.

Es wäre eine Erleichterung für alle, hatte die alte Frau Braun nebenan zu ihren Canasta-Freundinnen gesagt, als er sich wie so oft in ihrem Garten versteckt hatte. Es beruhigte ihn, sie zu beobachten, es gab ihm das Gefühl, dass er alles unter Kontrolle hatte. »Es wäre eine Erleichterung für die ganze Familie«, hatte Frau Braun mehrfach wiederholt und ihre blaue Strickjacke dabei enger um sich gezogen, »besonders für den armen Jungen, der ist in dieser Tragödie wohl eindeutig der Hauptleidtragende.« Und die Canasta-Freundinnen hatten stumm dazu genickt.

Haupt-Leid–Tragender, das Wort hatte ihm gefallen und er hatte versucht, es aufzuschreiben, auch wenn er unsicher war, wie man das buchstabieren musste. Der Hauptleidtragende, das war er in der Tat. Und sein Hauptleiden bestand darin, dass er keins hatte. Er war nämlich gesund und genau deshalb ein Niemand für seine Eltern. Ein Schatten, der neben der Hauptakteurin einfach so nebenher mitzulaufen hatte. Eine Zeit lang hatte er sich Verletzungen zugefügt und Krankheiten simuliert, aber das hatte nur dazu geführt, dass man ihn noch mehr isoliert hatte, damit bloß keine Keime in die Nähe von Stefanie gelangten.

Nur die weißhaarige Frau Braun von nebenan hatte immer ein paar freundliche Worte für ihn, und was noch besser war, sie unterfütterte ihre Worte mit Schokoladenkeksen, selbst gebackener Linzer Torte oder Frankfurter Würstchen. Ihr großes Mitleid mit ihm hatte sie sogar dazu gebracht, mit seiner Mutter über ihn zu sprechen.

Doch die fand die Einmischung der alten Schachtel unverschämt, nur ein Ausdruck davon, dass die keine Ahnung hatte von dem, was sie durchmachen musste. Was alle durchmachen mussten! Sein Vater hatte sich schon längst in seine Arbeit geflüchtet und war kaum mehr zu Hause.

Wenn er da war, behandelte auch er ihn wie einen Schatten. Nur der Schatten seiner von Geburt an schwer kranken und behinderten Zwillingsschwester Stefanie. Er war gesund gewesen, aber bei ihr grenzte es an ein Wunder, dass sie nicht schon bei der Geburt gestorben war. Was seine Mutter nicht müde wurde zu betonen, als ob Stefanie das allein ihr zu verdanken hätte.