17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

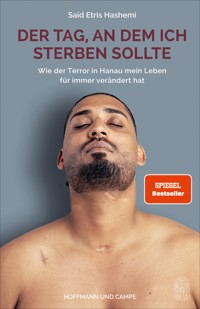

Hanau, 19. Februar 2020: Ein Rechtsextremist erschießt an mehreren Tatorten neun Menschen aus rassistischen Motiven, weitere werden schwer verletzt. Unter ihnen der damals 23-jährige Said Etris Hashemi und sein 21-jähriger Bruder Said Nesar, sowie weitere Freunde. Etris wird am Hals getroffen, überlebt nur knapp. Sein Bruder stirbt vor Ort, jede Hilfe kommt zu spät. Wenige Sekunden, die alles verändern ― nicht nur im Leben der Betroffenen, sondern gesamtgesellschaftlich. Hanau löst eine wichtige Debatte aus, über Diskriminierung, rechten Terror in diesem Land, den Polizeiapparat und die Chancen für Deutschland. Etris' Geschichte ist der wohl persönlichste Bericht des Überlebenden eines Attentats, das Deutschland für immer verändert hat.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 294

Ähnliche

Said Etris Hashemi mit Nina Sternburg

Der Tag, an dem ich Sterben sollte

Wie der Terror in Hanau mein Leben für immer verändert hat

Hoffmann und Campe

TRIGGERWARNUNG

In diesem Buch werden Szenen beschrieben, in denen Gewalt, Tod und Rassismus behandelt werden. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam bei der Lektüre dieses Buches, wenn das bei dir der Fall ist.

Im Verlauf des Textes werden außerdem immer wieder das Wort »Kanake« und Abwandlungen davon vorkommen. Wir verwenden dieses Wort als Selbstbezeichnung und möchten darauf hinweisen, es in diesem Kontext zu verstehen.

Dieses Buch schildert meine persönlichen Erfahrungen. Diese kann ich nicht darstellen, ohne auch vom Erlebten zu erzählen. Das geht nicht, ohne auch Personen zu beschreiben. Um deren Privatsphäre zu schützen, habe ich immer wieder Namen geändert oder abgekürzt, damit diese nicht mehr erkennbar sind. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit realen Personen bestehen, sind diese rein zufällig.

Gegen das Vergessen.

7. Juli 2023

Ich höre meinen Herzschlag nicht. Ich höre gar nichts mehr. Um mich herum die Dunkelheit, aber die sehe ich nicht. Dabei ist sie überall. Um mich herum. In mir drin. Und dann höre ich doch etwas. Ein rasselndes Keuchen. Dieses Keuchen. Es ist so leise und doch so laut. Ich will mir die Ohren zuhalten, aber ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch existiere. Bin ich da? Wer keucht da so? Panische Angst wächst in mir, sie pulsiert im Takt des Keuchens. Wie eine Trommel. Plötzlich höre ich sie heraus. Die Gewissheit. Sie frisst sich in mein Gehirn wie ein Parasit. Ich erkenne das Keuchen. Ich erkenne den Ton der Stimme, die sich hinter dem Keuchen verbirgt. Nesar. »Nesaaaaar!«, hallt es in jedem Winkel meines Hirns. Mein kleiner Bruder. Es ist mein kleiner Bruder, der da keucht. Dessen Lunge rasselt. Und bevor ich den Wahnsinn begreifen kann, begreifen kann, was hier passiert, bewusst realisieren kann, was wahr ist, gibt mein Bewusstsein auf. Leere. Ich bin weg. Ich kann nicht mehr hören, wie das Keuchen leiser wird und aufhört. Und dann wache ich auf.

Es pocht hinter meiner Schläfe. Tock, tock, tock. Es drückt, schiebt und hämmert hinter meiner Stirn. Ein Minenarbeiter, der seine Hacke in regelmäßigen Hieben gegen die harte Wand vor sich schmettert. Meine Schädeldecke. Er wühlt hinter meiner Stirn, drischt und hackt zu, bald bricht er durch.

»Kopfschmerzen sind die unvermeidliche Konsequenz des Denkens«, hat unser Lehrer früher immer gesagt, wenn sich jemand wegen Kopfweh aus dem Unterricht verdrücken wollte. Wer weiß, vielleicht stimmt das ja. Die ganze Nacht hat mein Kopf gerattert. Schlaf finde ich sowieso nicht mehr so leicht. Und Kopfweh hatte ich als kleines Kind schon. Angeblich lag das an einer Zyste in meinem Gehirn. Die Zyste war zum Glück ungefährlich. Trotzdem waren meine Eltern damals sehr verängstigt. Sie wussten noch nicht, dass der wahre Horror unseres Lebens noch bevorstand und weniger medizinische Gründe haben würde. Vielleicht aber war damals schon der endlose Gedankenstrom eines typischen Migrantenkindes wie mir schuld daran, dass sich mein Kopf wie ein Bergwerk anfühlte, das niemals zur Ruhe kommt. Irgendwie haben wir ja alle einen Knacks.

Vor Tagen wie heute ist es besonders schlimm. Ich drehe und wende mich in meinem Bett. Die Mine hinter meiner Stirn kennt keinen Feierabend und befördert auch nachts den Staub meiner Seele mit hämmernden Schlägen ins Bewusstsein. In gewisser Weise sind Kopfschmerzen vielleicht ein Zeichen dafür, dass der Geist aktiv ist und Gedanken formt. Gedanken, die niemandem etwas bringen. Gedanken, die eine unangenehme Unruhe in den Rest des Körpers senden. Alles erzittert und bebt unter der Arbeit, die da oben in Endlosschleife läuft. Ich fühle mich konstant wie unter Strom, obwohl mich die meisten von außen als »sanften Riesen« wahrnehmen. Immer bedacht. Immer vorsichtig, um nicht das Falsche zu sagen, keine Angriffsfläche zu bieten und vor allem keine Angst auszulösen. Ich bin groß, breit, habe schwarze Haare und dunkle Haut. Die Welt da draußen lässt mich das selten vergessen. Also gebe ich acht, sie nicht in dem zu bestätigen, was sie von mir denkt. Ich bin ruhig. Beherrscht, immer beherrscht. Sanftes Segeln auf spiegelglatter Oberfläche, auch wenn nur wenige Zentimeter darunter ein Sturm tobt. Auch heute ist die See in mir aufgepeitscht.

Ob meine Scheißkopfschmerzen nun vom ewigen Grübeln und Kratzen im Unbewussten kommen oder nicht – sie führen unweigerlich dazu, dass ich keinen klaren Gedanken mehr fassen oder mich auf etwas konzentrieren kann. Es ist eine sinnlos ablaufende Maschinerie, die nichts produziert, nur heiß läuft. Ich war immer ein Stratege und machte mir das wenige, das sich mir bot und das ich aus mir selbst schöpfen konnte, zum Vorteil. Heute, in dieser rastlosen Nacht, in der ich in meinem Bett liege und an die Decke starre, kommen jedoch keine Diamanten unter dem Geröll zum Vorschein. Vor etwa zwei Jahren, am ersten Tag des Untersuchungsausschusses, ging es mir ganz ähnlich wie heute – dem Tag, an dem er enden wird.

Wie sehr hatten wir für diesen Untersuchungsausschuss gekämpft! Wie viele Politikerhände hatte ich geschüttelt, wie oft meine Geschichte wieder und wieder vor ihnen ausgebreitet, um diese Chance zu bekommen. Immer wenn eine TÜV-geprüfte und mit Sicherheitskonzept ausgestattete Brandschutztür zu einem Politikerbüro sich auch nur den kleinsten Spalt für mich öffnete, zwängte ich mich hinein, um hinter den Kulissen für unseren Ausschuss zu kämpfen. Denn in diesem Land, in dem man Stempel, Urkunden, beglaubigte Kopien und Nummern so sehr liebt, würde uns der offizielle Prozess doch sicher die Legitimation, den Respekt und die Würde geben, die uns all die Anzeigen, Aufrufe und Nachfragen zuvor nicht hatten liefern können. Korrekte Papiere, Unterschriften, Schlagzeilen sind Türöffner, ein Dietrich zur Gesellschaft, zum Wir, zum Menschsein. Das hofften wir zumindest.

Klar, auch der Untersuchungsausschuss würde unseren Schmerz nicht lindern können. Aber er würde ihn zumindest anerkennen. Vielleicht würde er uns sogar das Gefühl nehmen, so verdammt allein zu sein in unseren Bemühungen, diese Tat vom 19. Februar 2020 aufzuarbeiten. Vielleicht würde er unseren Verdacht, der sich über die letzten Monate und Jahre eingeschlichen hatte, nämlich den Verdacht, Bürger zweiter Klasse zu sein, doch widerlegen. Vielleicht würde er unser Vertrauen wiederherstellen, dass, wenn mal etwas Schlimmes passiert, etwas wirklich Schlimmes, dass dann die Leute mit den Stempeln, Protokollen, Abzeichen und Ausweisen, die uns sonst misstrauisch beäugen, grundlos kontrollieren und demütigen, dass die uns dann doch helfen würden. Wenn es hart auf hart kommt. Vielleicht. Und dass so etwas nie wieder passiert. Dass es besser wird. Für Leute wie uns.

»Wozu ein Untersuchungsausschuss? Der GBA klärt das doch auf«, lautete eine der häufigsten Antworten auf unsere Bitten. »Das war ein Einzeltäter! Was hat der Staat damit zu tun?«, hörte ich einige Male. Meine Lieblingsausrede aber war: »Der Hessische Landtag hat gerade schon den Walter-Lübcke-Untersuchungsausschuss am Laufen. Zwei Untersuchungsausschüsse gleichzeitig? Das ist sehr unwahrscheinlich, dass euch das irgendwer durchboxt.«

Wir hatten in Hessen unabhängig voneinander zwei Fälle von rechtsradikalen Morden, bei denen der Polizei und dem Verfassungsschutz keine unwesentlichen Fehler unterlaufen waren, sodass überhaupt Untersuchungsausschüsse gefordert werden mussten, und die Menschen mit den Ämtern, Uniformen und Siegeln wollten mir was von Einzeltätern erzählen und dass es keine strukturellen Probleme in Sachen Rechtsextremismus in Deutschland gibt? Aber dann bekamen wir ihn doch, den Untersuchungsausschuss. Obwohl keiner so richtig daran geglaubt hatte.

Und heute ist der letzte Tag. Zwei Jahre auf diesen Stühlen sitzen, das Neonlicht ertragen, die Blicke der Polizisten, der anderen Angehörigen, der Journalisten und die immer gleichen Erklärungen und Ausreden über sich ergehen lassen. Über drei Jahre im Leben danach. 30 öffentliche Sitzungen. Dazu kamen noch die nicht öffentlichen. Ich bin müde. Aber ich stehe auf. Zähne putzen. Duschen. Anziehen. Tock, tock, tock. Aspirin einwerfen. Motorradhelm über meinen hämmernden Schädel ziehen. Gas geben. Wie oft ich diese Strecke jetzt schon gefahren bin. Heute zum letzten Mal. Gott sei Dank.

Die Securitys im Eingangsbereich des Hessischen Landtags begrüßen mich mit einem vertrauten Handshake, die beiden Damen am Empfang lächeln mir zu. Wir haben in den letzten zwei Jahren Sympathie füreinander aufgebaut, auch wenn Uniformträger in mir normalerweise Unwohlsein auslösen. »Wir dürfen ja nichts dazu sagen, was hier passiert. Aber wir wünschen euch alles Gute«, raunt einer der Secus mir zu, während ich mein Handy und meine Schlüssel in die kleine Plastikschüssel werfe und dann den Metalldetektor passiere. Ich lächle ihn an. Handshakes im Landtag – hätte ich nicht gedacht, dass das mal mein Leben sein würde. Und dass sich meine Hände heute, zwei Jahre nach der ersten Sitzung, nicht mehr vor Müdigkeit und Aufregung in vertrocknetes Laub verwandeln, sondern fest und freundlich in die der Securitys greifen würden.

Ich weiß selbst nicht mehr, bei wie vielen der 30 öffentlichen Sitzungen ich dabei war. Bei über der Hälfte bestimmt. Am Anfang noch selten und dann immer häufiger. Es fiel mir schwer zu Beginn. Ich mache diese Arbeit nicht, weil sie mir gefällt. Ich habe meine Lebensentscheidungen nicht darauf abgestimmt, das tun zu können, was ich seit den letzten Jahren tun muss: im Untersuchungsausschuss sitzen, Zeugenbefragungen zum Mord an meinem Bruder verfolgen und dabei zusehen, wie Abgeordnete Zeitung lesen oder nebenher Candy Crush spielen. Immer wieder muss ich mir reinziehen, was damals passiert ist, und schweigend zuhören, wenn Polizisten und Politiker offen lügen. Dabei will ich am liebsten einfach losschreien, ihnen ihre offensichtlichen Unwahrheiten um die Ohren hauen.

Aber so läuft es eben. Geduldig sein, abwarten, zuhören. Mit Politikern, Sachverständigen und Verantwortlichen immer wieder über den schrecklichsten Tag meines Lebens sprechen, damit sich etwas ändert – nicht bei mir, sondern in diesem Land. Während ich dabei verrinne und doch immer fester, stärker, unverrückbarer werde. Ich wollte all das nie machen. Aber ich muss. Ich trage Verantwortung, und im Gegensatz zu einigen anderen Menschen, mit denen ich im Laufe der letzten zwei Jahre hier in diesem Gebäude viele Stunden meines Lebens verbracht habe, nehme ich diese Verantwortung ernst. Ich bin mehr als ein Überlebender. Ich bin kein Einzelschicksal. Ich bin mehr als ein Opfer von rechtem Terror und ich will hier kein Mitleid dafür. Mitleid ändert die Verhältnisse nicht. Stattdessen will ich zeigen, warum mein Bruder gestorben ist. Welches System dahintersteckt. Welche Ideologien und Vorurteile dazu führten. Ideologien und Vorurteile, die überall in Ritzen, Schatten und manchmal sogar im hellen Tageslicht existieren, auch in Polizisten, in Lehrern, Beamten, Busfahrern – überall, in der ganzen Gesellschaft.

Und jetzt ist es endlich so weit. Der heutige Tag markiert das Ende einer Odyssee, von der ich in den folgenden Kapiteln, Seiten und Absätzen noch ausführlich erzählen werde. Ich betrete den Saal.

Die Decke des Hessischen Landtags erinnert ein wenig an ein Ufo, das nur wenige Meter über einem in der Luft schwebt. Es kann nicht mehr lange dauern, bis ein heller Lichtstrahl aus der Mitte der runden Vertäfelung bricht und die darunterstehenden Menschen langsam ins Innere des Neonscheins saugt. Tock, tock, tock. Die hellen Lichter und meine Kopfschmerzen vertragen sich nicht. Ich kneife die Augen zu und lehne mich in meinem Stuhl zurück. Es bricht jedoch kein Lichtstrahl aus den Neonlampen und saugt Peter Beuth, der soeben den Zeugenstand betreten hat, hinauf ins Innere des Raumschiffs. Das Licht spiegelt sich nur auf seiner Stirnglatze und prallt davon ab. Wie auch sonst alles an ihm abgeprallt ist seit dem 19. Februar. Ein Teflon-Typ. Regungslos blickt Hessens Innenminister in die Kameras der Presse. Starr und mit beiden Füßen dermaßen fest auf dem Boden der Bürokratie, dass er vermutlich an Ort und Stelle haften bleiben würde, selbst wenn die Strahlen Teleporter-Fähigkeiten hätten. Kein Ufo des Universums könnte diesen Mann aus seinem korrekten Anzug schütteln. Eine Hand stützt er auf die Rückenlehne seines Stuhls, auf dem er gleich als Zeuge Platz nehmen wird. Das Licht lässt seinen goldenen Ehering schimmern, der Blick hinter der randlosen Brille ist weiterhin fest, undurchdringlich. Aber das weiß ich nur von den Bildern in den Presseartikeln, die ich später lesen werde, wenn ich in meinem Bett liege und wieder nicht einschlafen kann. Denn während der vier Stunden, die wir gemeinsam in diesem Saal sitzen, wird er sich nicht einmal zu mir und den anderen Hinterbliebenen umdrehen und uns zu keinem Zeitpunkt ins Gesicht blicken. Nicht, als er sein Beileid bekundet. Nicht, als er erklärt, dass nichts unseren Schmerz lindern könne, egal, welche Anstrengungen er oder die Polizei oder die Politik oder vermutlich auch der Heilige Geist unternähmen. Als unersättlich scheint er uns zu empfinden, niemals zufrieden – vielleicht sogar als undankbar, weil wir uns nicht endlich in unser Schicksal fügen. Weil wir es nicht endlich gut sein lassen können. Reicht doch jetzt langsam! Das lese ich zumindest zwischen den Zeilen seiner Eröffnungsrede, die er zu verlesen beginnt. Es ist ein Plädoyer in der klassischen Art eines Rechtsanwalts, der er ja auch mal war, bevor er in die Politik ging. Eine menschliche Büroklammer.

Eine Untersuchungsausschusssitzung läuft normalerweise so ab: Der Zeuge wird belehrt, man nimmt die Personalien auf, und falls die Person das möchte, kann sie eine eigene Stellungnahme, ein Statement oder was auch immer vortragen, bevor die Parteivertreter und -vertreterinnen ihre Fragen stellen dürfen. Am Ende gibt es dann noch mal eine offene Fragerunde, in der alle nach Meldung nachhaken dürfen. Man kann sich das ein bisschen wie eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Wir Angehörigen und auch die Presseleute oder andere Gäste, die bei den öffentlichen Sitzungen dabei sein dürfen, müssen schweigen. Zuhören. Ertragen. In Peter Beuths Fall heute ganze 55 Minuten. Der Hefter vor ihm ist dick gefüllt mit nichts, wie sich in der kommenden Stunde zeigt.

»Der 19. Februar war das schlimmste Ereignis in der Geschichte Hessens«, stellt Beuth zu Anfang fest. Er erzählt detailliert von der Nacht des 19. Februars, immer wieder spricht er von »Amoknacht« und wie furchtbar das alles war. Es fällt schwer, seiner Rede aufmerksam zu folgen. Jeder Rede, die 55 Minuten lang ist, kann man schwer folgen, aber diese Rede wirkt, als wäre sie konzipiert worden, um den Geist zu vernebeln, die Gedanken abzulenken und den Fokus zu verwässern.

»Tiefes Mitgefühl« … »hätte nicht verhindert werden können« … »war nicht als gefährlich bekannt« … »schnellstmögliche Hilfe« … »zu keinem Zeitpunkt versagt« … »mit größter Sorgfalt« … »weder vorher detektierbar noch in der Tatnacht verhinderbar« – es sind lediglich Wortfetzen, die an meine Ohren dringen, sie verstopfen, sodass nur ihr dumpfes Echo in meinem Inneren nachhallt. Ich habe nichts anderes erwartet. Als Innenminister fällt die Polizei in Peter Beuths Verantwortungsbereich. Verantwortung, die er in den letzten drei Jahren nicht übernehmen wollte, und daran hat sich heute, in dieser finalen 30. öffentlichen Sitzung unseres Untersuchungsausschusses, nichts geändert.

Gedankenverloren fummele ich an dem Anhänger meiner Kette herum. Ein silbernes Dog Tag, auf dem in geschwungener Schrift eingraviert steht: Said Nesar 09.06.98 - ∞. Sein Foto liegt vor mir auf dem Tisch, neben den Bildern der anderen. Am Anfang haben wir die Bilder unserer Toten hochgehalten, als Peter Beuth den Saal betrat, aber da hat er auch schon nicht hingesehen. Mein Bruder hätte es gehasst. Er hätte sich seine Sprüche nicht verkneifen können, während die Anzugträger sich die Zungen mit ihrer eigenen Wortakrobatik verknoten. Er hätte vermutlich draußen am Geländer der Terrasse gelehnt, grinsend an seiner Kippe gezogen und über jeden Einzelnen einen Joke gerissen.

»Absolute Sicherheit gibt es nie« … »Informationsdefizite« … »alles in ihrer Macht Stehende getan«. Immer mehr Wortfetzen werden in mich gestopft, ich schlucke und schlucke sie, ich muss ja, aber bald drohe ich an ihnen zu ersticken. Immer dieselben Phrasen. Jeden nachgewiesenen Fehler verdreht Beuth zu unvermeidbaren Tatsachen. Aalglatt. Er ist sehr gut vorbereitet. Auch das war von Anfang an klar. Seine Politikerkarriere ist beendet, zur nächsten Wahl tritt er nicht mehr an. Das hat er schon bekannt gegeben. Er muss noch diese eine unangenehme Pflichtveranstaltung hinter sich bringen, danach wartet vermutlich ein gut bezahlter Wirtschaftsposten und sein Haus im Grünen auf ihn. Was hatte ich erwartet? Dass er aufsteht, sich zu uns umdreht und sich bei uns entschuldigt? Dafür, dass es drei Jahre gedauert hat, bis er sich an uns wendet? Dafür, dass seine Polizei überfordert und unorganisiert war in der Nacht, als mein Bruder und die anderen starben und ich fast gestorben wäre? Dafür, dass der Notruf nicht ausreichend besetzt und dies bekannt war, aber trotzdem niemand es für nötig befunden hatte, eine Zwischenlösung zu finden? Dafür, dass der Notausgang verschlossen war, vielleicht sogar auf Geheiß seiner Polizei hin, und dass niemand das untersuchen wollte, bis wir unerlässlich darauf drängten? Dafür, dass es nicht hätte notwendig sein dürfen, eigene Gutachten in Auftrag zu geben, damit die Polizei endlich mal anfing, ihre Arbeit zu machen? Dafür, dass ich Dinge über meinen Bruder erfahren musste, die ich nie wissen wollte? Ich weiß jetzt, wie viel sein Herz wog. Ich kenne die genaue Grammzahl. 356. 56 Gramm mehr als ein durchschnittliches menschliches Herz.

Was hatte ich erwartet? Wenn schon Behördensprech-Wortfetzen, dann vielleicht wenigstens solche: »Notruf hat nicht ausreichend funktioniert« … »großer Fehler« … »es tut mir leid« … »hätte bekannt sein müssen« … »muss sich in Zukunft ändern« …, »massives Versäumnis« … »im Nachhinein komplett falsch« … »deswegen trete ich heute offiziell zurück«. Irgendwie hatte ich echt gedacht, dass er diesen Moment nutzen würde, um zurückzutreten, allein aus symbolischen Gründen. Er wäre sowieso nur noch ein paar Monate im Amt. So als Geste. Dass er in irgendeiner Form Konsequenzen tragen würde, die diese Nacht doch auch für sein Leben haben musste. Was ist das eigentlich für ein System, in dem jemand wie Peter Beuth nach wie vor im Amt ist und mir seinen Rücken zuwendet, während er erklärt, dass die Polizeiarbeit der 13 SEK-Polizisten, die am Tatabend im Einsatz und in ihrer Freizeit in Nazi-Chatgruppen aktiv waren, nicht von ihrem rassistischen Gedankengut beeinflusst sein konnte? Was hatte ich erwartet?

Eine Erkenntnis wurde mir im Lauf dieser Sitzungen immer deutlicher: Hier stellt niemand die tatsächlich wichtigen Fragen, und wenn wir wollen, dass etwas vorangeht, müssen wir es selbst machen. Geleakte Gutachten, veröffentlichte Berichte – fast alles, was in diesem Untersuchungsausschuss erkenntnisreich war, lieferten wir Hinterbliebenen – teilweise unerlaubterweise, aber wir hatten ja keine Wahl! Wenn wir es nicht machten, machte es keiner, denn von denen, die tatsächlich Verantwortung trugen, schien sich keiner verantwortlich zu fühlen und an Wandel interessiert zu sein.

Es ist vor allem diese Unschuld, die uns zerfrisst, seit diesem Tag im Februar. Diese unerträgliche Unschuld, die Peter Beuth, die Politik und die Polizei sowohl uns als auch sich selbst vorspielen und die nichts als Einsamkeit hinterlässt. Als säße man in einem Labyrinth fest, aus dem es keinen Ausweg gibt. Einsamkeit und Narben hinterlässt diese hohle Unschuld. Narben, die sich neben und über die vielen anderen Narben legen, die dieses Land, seine Behörden und Polizisten uns schon zugefügt haben. Narben, die uns zeichnen und von denen Leute wie Peter Beuth unangenehm berührt den Blick abwenden: Ist nicht schön anzusehen, deckt das mal zu, macht das weg und geht mir endlich aus den Augen damit! Dabei sind nicht unsere Narben das Hässliche, sondern seine Unschuld.

»Herr Beuth: Kennen Sie das Konzept der Täter-Opfer-Umkehr?«, fragt die Abgeordnete S. von der Linken.

Oh! Eine Frage, die man endlich mal richtig versteht! Man merkt, wie sich alle im Raum aufrichten. Auch die Journalisten und Gäste auf der Zuschauertribüne scheinen erleichtert zu sein, einmal eine Frage zu hören, die einen nicht direkt ins Jenseits befördert.

Peter Beuth runzelt die Stirn und zieht die Augenbrauen zusammen. »Nein.«

»Sehen Sie institutionellen Rassismus?«, fragt Frau S. weiter.

»Nein.« Ich tauche lieber wieder ab in meinen Gedankenstrudel. »Na, dann gehen Sie mal zum Optiker Ihre Brille checken, Herr Beuth«, höre ich Nesar in meinen Gedanken reinrufen. Natürlich bekommt ein Mann wie Beuth wenig mit in Sachen Rassismus. Er ist weiß, männlich, einflussreich. Geh mal zu einer Behörde, sprich ein bisschen gebrochenes Deutsch oder hab dunklere Haut, dann ändert sich deine Perspektive schnell.

Im Saal ist es wieder tosend still. Man hört die Journalisten aufgeregt zischeln.

Ich nehme nicht einmal wahr, wie die Sitzung endet. Plötzlich bin ich wieder draußen. Auf den langen Sitzungstischen, die vor dem Saal aufgestellt wurden, stehen endlose Reihen mit kleinen Wasser-, Cola- und Apfelschorleflaschen. Akkurate Getränkeinseln, wie man sie bei jeder Pressekonferenz und in jedem Politikerbüro findet. In Deutschland wird nichts offiziell besprochen ohne diese kleinen Flaschen.

Ich lehne am Geländer der Terrasse, allein. Ich höre die Mutter von Sedat laut werden am Fuße der Treppen, wo die Journalisten ihre Kameras aufbauen und auf die Statements warten. Auf mein Statement auch? Ich ziehe an meiner Kippe und drücke sie ordentlich im Aschenbecher aus. Nesar hätte sie lässig über das Geländer geschnippt. Also ein letztes Mal rein in die Masse, vor die Kameras des Untersuchungsausschusses, vor die Mikros der Radiostationen und Sender. Was soll ich sagen? Kommt es zu krass, wenn ich auf Frankreich verweise, wo gerade unzählige Demonstranten das halbe Land anzünden, weil Polizisten mal wieder einen Jugendlichen erschossen haben? Weil es ein Migrant war und die Leute sich die Schikane nicht mehr gefallen lassen wollen? Soll ich sagen, dass es hier vielleicht auch irgendwann so weit kommen könnte, wenn der Staat nicht endlich zeigt, dass wir ihm nicht scheißegal sind? Oder kommt das zu aggressiv? Könnte mir das auf die Füße fallen? Könnte ich mir was verkacken damit? Im Bergwerk laufen wieder alle Öfen heiß. »Scheiß drauf, Bruder, sag’s ihnen, wie’s ist!«, flüstert mir Nesar ins Ohr. Nein, Mann, du musst strategisch denken. Hier geht es nicht nur um mich, denke ich. Und ganz umsonst war es ja nicht.

Am Anfang dieses Untersuchungsausschusses hatten wir zehn Fragen formuliert:

Was wussten die Behörden über den Täter und dessen Vater und wie wurde mit diesen Informationen umgegangen?

Gab es Versäumnisse bei der Ausstellung der Waffenerlaubnisse für den Täter? Hätten rechtliche Möglichkeiten bestanden, die Erteilung zu versagen?

Warum war die Notrufnummer 110 am Tatabend für Vili Viorel Păun und andere nicht erreichbar? Wer in den Behörden und der Politik wusste von der Notrufproblematik in Hanau?

Welche Verantwortung tragen hessische Behörden dafür, dass der Notausgang am zweiten Tatort verschlossen war? Gab es einen Informanten der Sicherheitsbehörden in der Arena Bar?

Was haben die Polizeikräfte an den Tatorten getan, um alle Opfer möglichst schnell zu finden und sie schnellstmöglich ärztlich zu versorgen?

Welche Einsatzstrukturen wurden am Tatabend von welchen Polizeistrukturen eingerichtet? Wann genau hat der Generalbundesanwalt das Verfahren übernommen?

Wann genau wurde in den Polizeistrukturen bekannt, dass es sich um einen rassistisch motivierten Anschlag handelt? Bis wann wurde von einem anderen Tathintergrund ausgegangen und wie wirkte sich das aus?

Welche Versäumnisse gab es beim Polizeieinsatz am Täterhaus, warum wurde erst so spät gestürmt? Welche Rolle spielten die 13 SEK-Beamten, die später in rassistischen Chats aufgefallen sind?

Welche Versäumnisse hat es bei dem Umgang mit den Überlebenden und den Familien der Ermordeten sowie bei der Obduktion der Leichname gegeben?

Gibt es Zusammenhänge zwischen den Taten am 19. Februar 2020 und dem polizeibekannten Vorfall im März 2017, bei dem in Kesselstadt Jugendliche von einem Mann in militärischer Ausrüstung bedroht wurden?

Im Lauf der letzten 15 Monate wurde ein Großteil dieser Fragen beantwortet – was zum großen Teil unser Verdienst war. Weil wir keine Ruhe gegeben haben. Weil wir eigene Recherchen angestrengt, unsere eigenen Gutachten in Auftrag gegeben und öffentlich gemacht haben, was viele lieber in den metallenen Bäuchen von irgendwelchen Aktenschränken gelassen hätten. Unser Hauptanliegen war immer Aufklärung. In gesellschaftlicher Hinsicht haben wir die auch erreicht. Keiner bezweifelt mehr, dass der Notruf nicht richtig funktioniert hat. Dass der Notausgang verschlossen war. Dass der Vater des Täters ein Nazi ist, der nach wie vor unsere Heimatstadt terrorisiert. Alles, was wir zum großen Teil schon Monate nach dem Anschlag wussten, haben die im Lauf des Untersuchungsausschusses ebenfalls herausgefunden und wird im Abschlussbericht offiziell bestätigt werden.

Ich versuche, mir unsere Siege schönzureden, aber zugleich ist das Bild von Peter Beuth – beziehungsweise das Bild seines abgewandten Rückens – noch zu präsent in meinem Kopf. Es ist symbolhaft. Denn auf politische Aufklärung warten wir immer noch! Der Abschlussbericht wird erst Ende 2023 herauskommen – Monate nachdem der Ausschuss zum letzten Mal tagte. Dass wir so lange darauf warten müssen, ist durch nichts zu rechtfertigen. Und wir können uns jetzt schon ausmalen, dass der Abschlussbericht nicht so ausfallen wird, wie wir es erhofft hatten. Die CDU hat im Lauf der Sitzungen durchgehend alle Vorwürfe relativiert und keine Eingeständnisse gemacht.

Die Erkenntnis nach dieser letzten Sitzung bleibt: Es passiert nichts. Es werden keine Konsequenzen gezogen. Die Staatsanwaltschaft Hanau hatte die Ermittlungen wegen des versperrten Notausgangs, des nicht funktionierenden Notrufs und unterlassener Hilfeleistung seinerzeit eingestellt. Und obwohl hier bewiesen wurde, dass man sie unter falschen Vorwänden eingestellt hat, werden die Ermittlungen nicht neu aufgenommen. Keiner kümmert sich. Keiner ist sich einer Schuld bewusst. Oder keiner will sie eingestehen.

Stattdessen sitzen alle da und behaupten, alles wäre perfekt gelaufen und wir würden nur einen Sündenbock suchen. »Wir sind der Ersatzsündenbock«, hat Eberhard Möller, Präsident des Polizeipräsidiums Südosthessen, sich und seine Polizisten verteidigt. Als würden wir nur jemanden suchen, den wir nerven können. Als wären die Skandale und Defizite der Polizeiarbeit am 19. Februar 2020 nicht x-fach aufgezeigt worden.

Ich ertrage das nicht mehr, und dennoch muss ich weitermachen. Ruhig und bedacht. All das Geröll meiner Gedanken sammelt sich zu meinen Füßen und türmt sich zu einem immer höheren Haufen, zu meinem Podest. Meiner Plattform. Ich hole noch einmal tief Luft, bevor ich darauf steige und in die Kameras spreche.

Für den Mord an meinem Bruder, an Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Mercedes Kierpacz, an meinen Jugendfreunden Hamza Kurtović und Ferhat Unvar, an dem Helden Vili Viorel Păun, an Fatih Saraçoğlu und Kaloyan Velkov hat es nie ein Verfahren gegeben. Weil der Täter sich selbst gerichtet hat.

Mit dem letzten Tag des Untersuchungsausschusses endet die offizielle Aufarbeitung des 19. Februars. Und hier beginnt meine Geschichte. Meine Aufarbeitung. Meine Perspektive. Mein Leben. Die Geschichte von einem ganz normalen Jungen vom Block in Kesselstadt, der plötzlich von einem Tag auf den anderen in einer neuen Welt aufwachte.

4. Juni 2003

Das Bett meiner Eltern ist groß. Nicht nur für die Maßstäbe eines Kindes, wie ich es bin. Auch aus der Perspektive eines Erwachsenen wirkt es vermutlich wie ein Koloss von einem Möbelstück. Eine Festung. Es ragt in majestätischer Erhabenheit in der Mitte des kleinen Schlafzimmers empor. Ein Ort der Ruhe, des Rückzugs, gemütlich, aber auch irgendwie exklusiv. Es ist nicht wie die beiden gewöhnlichen Kinderbetten, in denen Nesar, Saida und ich abwechselnd schlafen, während einer von uns jeweils mit dem Boden vorliebnehmen muss, denn wir haben nur die beiden Betten für uns drei. Das Bett meiner Eltern ist etwas Besonderes, und irgendwie fühle ich mich auch besonders, wenn ich darauf sitzen darf. Der Rahmen ist aus schwerem Holz geschnitzt und gold gestrichen, die Polster glänzen in einem satten Lila. Ich liebe dieses Bett. Wenn ich allein sein will, ziehe ich mich am liebsten hierher zurück, ins royale Refugium meiner Eltern. Das Beste an dem Bett ist nämlich: Es hat im Kopfteil ein eingebautes Radio, inklusive integrierter Boxen. Überkrass. Wenn ich also ein bisschen chillen und für mich sein will, klettere ich ins Transformer-Kingsize-Lakers-Bett meiner Eltern, drehe so lange am Radio, bis ich einen Sender ohne Rauschen reinbekomme, und liege einfach so mit ausgestreckten Beinen auf der Tagesdecke und höre Radio. Zu dieser Tageszeit, kurz nach der Schule, laufen meist Bundestagsdebatten. Aber egal, Hauptsache, irgendeine Ablenkung. Also sitze ich mal wieder auf dem Bett, betrachte die Umrisse meines großen Zehs, der sich durch den dünnen Stoff meiner abgewetzten Socken abzeichnet, und lausche den Stimmen im Radio.

»… seit 1985, seit ich zum ersten Mal Umweltminister wurde, dort wurde Franz Josef Jung, der Ihnen mittlerweile geläufig ist, nach Karlsruhe geschickt zur Akteneinsicht bei der Bundesanwaltschaft. Er war über alles unterrichtet, dennoch wurde ich von Ihnen in jedem Wahlkampf …«, tönt die Stimme eines Mannes aus den Boxen neben meinem Ohr.

Es ist todlangweilig. Mir ist langweilig, die Rede ist langweilig – aber wenigstens passiert etwas. Irgendetwas.

Ich weiß nicht, warum, aber obwohl ich keinerlei Ahnung habe, wovon dieser Mann mit der leicht rauen Stimme spricht, gefällt es mir. Die Sorgfalt, mit der die Männer in den Debatten ihre Worte wählen. Sie wirken energisch und selbstsicher, sie sprechen mit Nachdruck, aber wählen ihre Worte trotzdem mit Bedacht, während sie über diese großen Themen sprechen, von denen ich keine Ahnung habe, die aber sehr wichtig zu sein scheinen. Politik, Gesetze, Ideen.

All diese Sachen, über die mein Baba mit seinen Freunden auch immer spricht, wenn die am Wochenende zu Besuch kommen. Nur, dass es bei ihnen meistens um Afghanistan geht, nachdem der erste höfliche Small Talk vorbei ist. Manchmal sprechen die Männer im Radio auch über Afghanistan. Ich glaube sogar, dass ich den Mann, der heute spricht, schon mal über Afghanistan reden gehört habe, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber er redet ganz anders als mein Vater und seine Freunde.

Bei uns wird auf den Tisch gehauen und aufgesprungen, es geht um Brüder und Onkel, Verrat, Vorwürfe, an den Kopf gehaltene Waffen, um Schuld und um Versprechen, die nie eingelöst wurden. Manchmal stützen die Männer die Gesichter in die Hände, fahren sich ruckartig durch die Haare und reiben sich die Augen, die von tiefen Ringen gezeichnet sind. Manchmal lachen sie auch, klopfen sich auf die Schenkel und lehnen sich in unseren dick gepolsterten Stühlen grinsend zurück. Ihre Stimmen sind manchmal leise und eindringlich, manchmal laut und tosend wie ein entfesselter Fluss. Und manchmal schweigen die Männer, und nur ihre Gedanken wirbeln mit den Staubpartikeln in der Luft unserer Küche umher, während der Kühlschrank leise im Hintergrund summt und der Mond durchs Fenster späht. Ich bringe ihnen Çay und höre zu, sauge alles auf und versuche mir zu merken, was diese Münder und Hände erzählen, die so viel größer und weiser sind als alles an mir. Bei ihren Gesprächen verstehe ich nicht alles, genauso wie bei den Männern und Frauen im Radio. Aber auch bei uns in der Wohnung mag ich das Flirren in den Stimmen und die elektrisierte Luft.

Nach Abenden wie diesen riechen die Vorhänge bei uns nach dem Essen meiner Mama, Kaffee und zerrissenen Lebensgeschichten. Nach dem vergossenen Blut der Brüder, dem Staub des Hinterlassenen und dem Salz der Tränen, die mein Vater und seine Freunde schon lange nicht mehr weinen. Manchmal male ich mir aus, wie ich eine Redepause nutze und irgendetwas Schlaues sage. Wie ihre Blicke mich dann treffen. Wie sie die Münder beeindruckt nach unten verziehen und meinem Vater langsam und anerkennend zunicken. Irgendwas Kluges sage ich, mit Worten wie »Imperialismus«, »Konfliktstruktur« oder »Wiederaufbauhilfe«. Aber ich kenne diese Worte nicht auf Paschto und außerdem weiß ich nicht mal, was sie im Deutschen bedeuten. Ich bin ein Kind!

Die Männer im Radio benutzen diese Worte gern. Ich wäre gern wie sie. Erwachsen, groß, stark, klug. Als Kind will man immer erwachsen sein. Später ist es andersherum, aber das weiß ich damals noch nicht, ich bin ja erst acht oder so. Ich weiß eigentlich gar nichts, so kommt es mir zumindest vor, und deswegen höre ich immer zu.

»Rede nicht über Leute, rede über Ideen!«, sagt mein Baba manchmal, wenn er mich an so einem Abend ins Bett bringt. Und wenn ich mal wieder Scheiße gebaut habe oder faul war, kommt noch hinterher: »Sei froh, was du alles hast. In Afghanistan würde ein Junge in deinem Alter schon eine Familie versorgen!« Mama hat auch so ihre Sprüche. Sie sagt zum Beispiel immer: »Lern von den Menschen immer das Gute.« Oder auch: »Lerne von den Menschen, die Fehler gemacht haben. Versteh, was genau sie falsch gemacht haben, und lerne aus diesen Fehlern, als hättest du sie begangen.« Und dann Mama und Baba im Chor: »Bildung ist das Allerwichtigste. Man kann dir dein Geld wegnehmen, man kann dir deine Heimat wegnehmen, selbst deine Würde und deinen Stolz – aber nicht deine Bildung!«

Fazit: Wer mitreden will, wer wichtig sein will oder klug, muss zuhören und lernen. Also höre ich zu. Immer. Abends am Esstisch, wenn mein Vater und seine Freunde diskutieren, oder tagsüber, wenn ich mit Mama meine Hausaufgaben mache, deren Buchstaben sie nicht lesen und deren Sprache sie nicht sprechen kann. Aber sie zeigt mir, wie man rechnet, mit ihren ganz eigenen Rechenwegen und Tricks. Deswegen liebe ich Mathe. Mathe ist in jeder Sprache gleich, und auch wenn viele Nationen unterschiedliche Methoden benutzen, am Ende kommen alle zum gleichen Ergebnis. Ich mag dieses Universelle der Zahlen. Sie sind Gleichmacher. Mama zeigt mir, wie sie sich Rechnen beigebracht hat, und ich höre zu. In Mathe bin ich einer der Besten in meiner Klasse.

Und wenn ich allein in Mamas und Babas Ehebett sitze, die Ohren an die Boxen gelegt, dann höre ich natürlich auch zu.

»Was ich getan habe, will ich Ihnen auch klipp und klar sagen. Ich war militant, ich habe mit Steinen geworfen …« Stimmengewirr unterbricht die raue Stimme in den Boxen, jemand ruft »Heuchler!«, ein anderer irgendwas mit »Schwarzgeld«. Der Redner setzt wieder ein. »Ich war in Prügeleien mit Polizeibeamten verwickelt. Ich wurde geprügelt, aber ich habe auch Polizeibeamte geschlagen. Das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal gesagt und dazu stehe ich. Ich stehe zu meiner Verantwortung. Das heißt aber noch lange nicht, dass …«

Ich setze mich ein wenig aufrechter im Bett hin. Diese Debatte ist doch um einiges spannender als die meisten anderen, die ich mir hier im Bett normalerweise reinziehe. Der hat Polizisten geschlagen! Çüş!

»Meine Partei hat es nicht nötig, sich von wem auch immer zur Gewaltfreiheit aufrufen zu lassen. Denn der Schritt zu den Grünen war für mich ganz entscheidend auch durch das Bekenntnis zur Demokratie und zur Gewaltfreiheit bedingt.«

Die Schlafzimmertür schwingt plötzlich auf.

»Mert ist an der Tür!« Mama stemmt ihre Hand lässig in die Hüfte und guckt mich sanft an, wie ich da auf ihrem Bett sitze. »Er sagt, er und die anderen Kinder wollen drüben Räuber und Gendarm spielen. Willst du nicht mit rausgehen? Du kannst doch nicht den ganzen Tag hier drin hocken!«

Mert war damals mein bester Freund. Er wohnte im fünften Stock unseres Blocks, ich im zweiten. Wir haben jeden Tag gespielt und als wir älter wurden, die Spiele sich änderten und wir umzogen, chillten wir immer weniger miteinander. 2018 nahm unsere Freundschaft ein jähes Ende. Mert starb, als wir gerade das Teenageralter hinter uns gebracht hatten. Vermutlich wurde er ermordet, es ist bis heute nicht klar. Er war wochenlang verschwunden, bei Aktenzeichen XY … ungelöst wurde nach ihm gesucht. Aber Mert war weg, von heute auf morgen. Einfach so. Bis einige Spaziergänger ihn in Frankfurt-Höchst im Main tot aufgefunden haben.

»Okay, Mama«, antworte ich.

»Dies war eine Aufzeichnung der berüchtigten Rede von Joschka Fischer vor dem deutschen Bundestag am –« Ich drehe der Radiomoderatorin den Saft ab.

»Und nimm Nesar mit!«, ruft Mama mir noch zu, während sie sich bereits umdreht und Richtung Küchentisch läuft, wo Saida gerade Hausaufgaben macht. Oder irgendeine Überweisung für die Bank ausfüllt.

»Schreib das ordentlich, ja?«, höre ich Mama sagen, als sie sich wieder neben meine Schwester setzt. Saida seufzt. Sie hat ihr Gesicht auf eine Hand gestützt, ihre Wange ist schon ganz rot, während sie konzentriert auf den Wisch vor sich blickt.

Ich lasse mich vom Bett gleiten und der glänzende lila Stoff setzt mich mit sanften Händen auf dem Boden ab.

»Nesar, komm mit, du kleiner Opfer! Mert wartet.«

Der Afghanerblock ist einer der höchsten in Kesselstadt und eignet sich perfekt zum Räuber-und-Gendarm-Spielen. 14