Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Europa Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

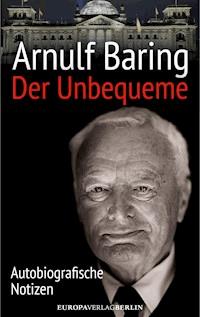

Fr ein Ende der Redeverbote; unter diesem Motto beleuchtet Arnulf Baring Schlüsselszenen seiner Biografie. Auf spannende Weise wird nachvollziehbar, wie seine persönlichen Erlebnisse und seine manchmal provozierenden Thesen miteinander verschränkt sind. Ausfhrlich erzählt er von seiner Kindheit im Dritten Reich, von Paraden und Bombennächten, aber auch von familiären Prägungen und bürgerlicher Normalität. Er schildert das politische Klima der Nachkriegsjahre, seine Erfahrungen als international geschätzter Hochschullehrer und seine Zeit im Bundespräsidialamt, die ihn zum exponierten Chronisten der Ära Brandt/Scheel machte. Zugleich ist das Buch eine meinungsfreudige, höchst aktuelle Bilanz des politischen Essayisten. Zu den Reizthemen gehören Fragen der deutschen Identität im Spannungsfeld von historischer Schuld und gegenwärtiger Krise der europäischen Union sowie Anmerkungen zum politischen und privaten Alltag als Spiegel gesellschaftlicher Verwerfungen. Damit gibt Baring ebenso überraschende wie aufschlussreiche Einblicke in den intellektuellen Kosmos seines Denkens und erweist sich nicht zuletzt als groáßartiger Erzähler. Schon Sebastian Haffner urteilte ber ihn: 'Er ist vielleicht das größte Erzähltalent unter heute schreibenden deutschen Historikern; es ist unmöglich, von Baring nicht gefesselt zu sein.'

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1. eBook-Ausgabe

© der deutschen Ausgabe 2013

Europa Verlag GmbH, Wien · Berlin · München

Umschlaggestaltung und Motiv:

Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, ZürichSatz: BuchHaus Robert Gigler, München

eBook-ISBN 978-3-944305-13-4

eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim

www.brocom.de

Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.

Alle Rechte vorbehalten.

www.europa-verlag.com

Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]

Der Familie

Dieses Buch wäre ohne meinen Verleger nie entstanden, weil er mir Mut machte, in autobiografischen Skizzen politische Ansichten zur Diskussion zu stellen.

Dem Buch lagen ausführliche Gesprächsprotokolle aus dem Spätherbst 2012 zugrunde, als ich mich Ende Juni 2013 an die Arbeit machte. Im Laufe der Zeit kamen sie mir zu holzschnittartig vor. So traten sie immer mehr hinter mein Bedürfnis zurück, mich im Wandel der Zeiten, wenn auch meist nur angetippt, möglichst unbefangen darzustellen. Diese Spannung erklärt die unterschiedlichen Sichtweisen des Buches. In unserer Schlussrunde hier in meiner Küche haben Franziska Mohrfeldt, meine Frau Gabriele und ich unter viel Gelächter zusammengebracht, was die Leser jetzt vor sich haben.

Ich habe völlig falsch eingeschätzt wie psychisch anstrengend und damit ermüdend alle Versuche sind, etwas über sich selbst zu sagen, was Hand und Fuß hat. Die Geduld Christian Strassers die verschiedenen Winkelzüge, Streichungen und Ergänzungen gelassen, ja verständnisvoll hinzunehmen, war großartig. Wenn Leser, trotz meines Abratens, versucht sein sollten, etwas aus ihrem Leben zu Papier zu bringen, kann ich ihnen den Europa Verlag warm ans Herz legen.

Jeder weiß, wie viel Hilfe ein solches Buch braucht, weil sich beim Schreiben immer mehr herausstellt, wie trügerisch das Gedächtnis ist.

Ich denke da vor allem an Simona Paulin, die mich unermüdlich und stilsicher über Monate hinweg beraten hat, an Ulla Mothes und Palma Müller-Scherf.

Nie wieder werde ich etwas über mich schreiben, ohne Franziska zu Rate zu ziehen, da sie inzwischen mein Leben besser kennt als ich selbst. Glücklicherweise hat sie ein untrügliches Gespür für falsche Töne.

Ich versuche immer der zu sein,für den ich mich selbst halte.

INHALT

EINLEITUNG

»Verein für stilles Glück«

Kapitel 1

DIE DEUTSCHE WUNDE

Was ist deutsch?

Familienbande

Kriegskind

Der Untergang

Kapitel 2

MANGELJAHRE, GEISTIG ANREGEND

Fragen der Schuld

Unsichere Zeiten

Kalter Krieg um Berlin

Blick nach vorn

Im gelobten Land

La douce France

Kapitel 3

KURSWECHSEL UNTER VOLLEN SEGELN

Journalist im WDR

Zwischen APO und Adenauer

Im Visier der Studentenbewegung

Westberliner Geselligkeit

Kapitel 4

POLITIK, AUS DER NÄHE

»Wir helfen Willy«

Die Ära Brandt

Beim Bundespräsidenten

Deutsch-deutsche Impressionen

Der Glücksfall der Wiedervereinigung

Ritt nach Osten

Kapitel 5

WAS MICH BEWEGT

Schweigen ist Silber, Reden ist Gold

Die Formlosigkeit der Berliner Republik

Das beschädigte Nationalgefühl

Anmerkungen zur politischen Kultur

Krisenhafter Sozialstaat

Die Misere des Euro

Kapitel 6

GLAUBE, LIEBE, HOFFNUNG

Protestant im Zweifel

Schweigend glauben

Ehe und Freundschaft

Die Untiefen der Liebe

Das Ich altert nicht

Dank

Namensregister

EINLEITUNG

»Verein für stilles Glück«

»Jeder erfindet sich früher oder später eine Geschichte, die er für sein Leben hält«, schrieb Max Frisch. Falls das zutrifft, was kann man dann von eigenen Lebensbeschreibungen halten? Immer wieder hat man mich zu Memoiren ermutigen wollen. Ich zögerte lange – eigentlich zögere ich noch immer. Habe ich die Ereignisse und Zusammenhänge meines Lebens wirklich richtig erfasst und originell verarbeitet? Ich weiß es nicht.

Offensichtlich kann man sich auf die eigenen Erinnerungen nicht verlassen. Vor allem bin ich mir der Versuchung bewusst, mit heutigem Wissen Gestriges zu interpretieren. Ist unsereins nicht stets in Gefahr, spätere Einsichten zurückzudatieren? Man darf, zumal nach achtzig Lebensjahren, nicht so tun, als sei man von Kindesbeinen an ein hellsichtiger Chronist aller Ereignisse und Lebensphasen gewesen. Zeitgenossenschaft ist an das Jetzt gebunden. Sie enthält subjektiv gefärbte Summen all dessen, was man bereits erlebt, gelernt und vielleicht durchdacht hat. In diesem Sinne habe ich die neuere Geschichte Deutschlands nach 1945 immer wieder kommentiert, ein Balanceakt zwischen Erinnerung und Interpretation.

Selbst über meine Ehen kann ich nichts Verlässliches behaupten. Meine erste und meine jetzige Frau sind mir auch nach einem halben Jahrhundert rätselhaft geblieben. Habe ich sie je wirklich sehen können? Obwohl ich mich für einen verträglichen, nachgiebigen, zärtlichen und treuen Ehemann halte, waren und sind meine beiden Frauen von dem nach ihrer Meinung um sich selbst drehenden, extrem autoritären Mann so enttäuscht und entnervt, dass eine das Weite suchte, um endlich jemanden zu finden, der wirklich lieb zu ihr sei; die andere sich seit knapp dreißig Jahren immer noch unverdrossen an mir abrackert. Sehe ich mich also viel zu positiv, wirklich falsch? Alles Gute nur geträumt?

Wenn man eigenen Erinnerungen selbst im engsten Familienkreis keinen Glauben schenken kann, wie sollen größere Zusammenhänge verlässlich, begreifbar und glaubhaft vermittelt werden können? Besitze ich hinreichendes Wissen? Schon meiner klarsichtigen, illusionslosen Mutter war mein Vorhaben einer wissenschaftlichen Karriere nicht geheuer. Sie liebte mich, so glaube ich, sehr und hätte mich wohl, wenn das möglich gewesen wäre, meinem Vater als Partner vorgezogen. Bei aller Zuneigung ihren Kindern gegenüber war sie jedoch kritisch, lehnte alles Gerede ab, wollte immer auf den Punkt kommen. Als ich ihr nach meinem Abschied vom Journalismus in der Küche erzählte, ich sei von zwei Seiten aufgefordert worden, mich zu habilitieren, rührte sie, ohne aufzublicken, weiter in einem Topf Marmelade. »Dann willst du also Professor werden?«, fragte sie. »Ja«, bestätigte ich, »wenn alles gut geht.« Sie schüttelte den Kopf. »Aber du weißt doch gar nichts.« Nach kurzem Schweigen sah sie auf, lachte und deutete mit dem Kochlöffel auf mich: »Jetzt hab ich’s – wenn schon, dann wirst du Professor für Plauderei.«

In den Augen meiner Mutter blieb ich vermutlich immer ein begabter Dilettant. Damit bewahrte sie mich zeitlebens vor intellektuellem Hochmut. Wem so viel Skepsis entgegenschlägt, der hat keinen Grund zur Hybris und wenig Anlass, sich mit seiner Lebensbilanz ein Denkmal zu setzen. Während meiner Zeit als Hochschullehrer fürchtete ich mich immer davor, man könnte mich nach meinen wissenschaftstheoretischen Prämissen fragen. Um ehrlich zu sein: Es gab und gibt sie nicht. Meine Urteile entstehen aus der Anschauung. Nur Konkretes ist mir wichtig, lebendige Erfahrung, beatmet von dem, was man das pralle Leben nennt. Genauso wollte ich erinnernd schreiben: das Erlebte in knappen Notizen festhalten, Schwerpunkte beleuchten, Schlussfolgerungen verdeutlichen. Das war ein Konzept, mit dem ich mich anfreunden konnte.

Als vor einiger Zeit mein neuer Verleger auf mich zukam und wieder einmal von einer Autobiografie sprach, stimmte ich deshalb nur unter einer Bedingung zu: Es sollte ein Buch entstehen ohne den Zwang, meine Lebensstationen chronologisch abzuarbeiten. Sinnvoller schien es mir, Schlüsselerlebnisse zu schildern, die erklären, aus welchen individuellen Erfahrungen sich meine Überzeugungen herleiten. Erinnern bedeutet letztlich, anderen Geschichten zu erzählen, die man für wesentlich hält. Darin war ich vermutlich – hoffentlich! – immer schon begabter als in der Kunst akademischer Debatten, bei denen ich mich stets fehl am Platze fühlte. Man denke nur an den grässlichen, absurden Historikerstreit der achtziger Jahre, bei dem linkelnde Kollegen Ernst Nolte am Zeug zu flicken versuchten. Wenn man das heute liest, schlägt man angesichts der Ignoranz, mit der die ungeheuren sowjetischen Untaten übersehen oder bagatellisiert wurden, die Hände über dem Kopf zusammen.

Je länger ich mich diesem Buch widmete, desto deutlicher wurde mir allerdings, warum man von Erinnerungsarbeit spricht. Es geht um Selbstprüfung. Das Gedächtnis ist ein unzuverlässiger Gesell, es spielt einem so manchen Streich. Vieles stand mir wieder deutlich vor Augen, anderes ließ sich nur mit Mühe rekonstruieren, manches habe ich vergessen oder verdrängt, im Nachhinein vielleicht auch umgedeutet. Das ist das Risiko jedes längeren Rückblicks. Diesem Risiko wollte und konnte ich nicht ausweichen.

Und warum »Der Unbequeme?« Nach Meinung meines Verlegers hätte das Buch auch »Der Außenseiter«, »Der Streitbare« oder »Der Provokateur« heißen können. Derartige Etikettierungen begleiten mich seit Langem, obwohl ich mich nicht im Mindesten als streitbar oder gar provokativ empfinde. Was andere in mir entdecken, überrascht mich immer wieder. Meine Mutter nannte mich einen »Verein für stilles Glück«, weil ich als Kind stundenlang vergnügt ganz allein spielte. Ich war ausgeglichen, ja, ausgemacht ängstlich, diplomatisch und alles andere als rebellisch. Offen gestanden erstaunt mich, wenn ich als unbequem oder angriffslustig bezeichnet werde. Auch als Außenseiter habe ich mich nie gesehen. Ich empfand mich immer als jemanden, der aus der Mitte der Republik, aus ihrem imaginären Zentrum heraus argumentiert. Vielleicht ist diese Haltung das Erbe einer Familie, die seit der Reformation vor allem eine Pastoren- und Juristendynastie gewesen ist.

Meine Bereitschaft, von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen, ist auch eine persönliche Reaktion auf das Zeitalter der Diktaturen. Den allgemeinen Hang zum Konformismus habe ich immer als deren schlimmstes Erbe empfunden. Deshalb beunruhigt mich die bei uns grassierende politische Korrektheit. Manchmal gestehen mir Veranstalter nach einem Vortrag, sie stimmten meinen Thesen ja zu, würden sich jedoch niemals trauen, sie öffentlich zu äußern – das werde »oben« nicht gerne gesehen. Subalterner kann man sich wohl nicht ausdrücken.

Das wichtigste Grundrecht der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Nur wenn das Für und Wider eines Vorhabens von allen Seiten ausführlich diskutiert werden darf, kann das Ergebnis am Ende Mehrheiten überzeugen. Je wichtiger ein Problem ist, desto gründlicher muss es in öffentlichen Debatten hin und her gewendet werden. Doch die Bereitschaft zu einer selbstverständlichen Offenheit lässt in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr nach. Selbst im Parlament vermisse ich oft substanzielle Debatten. Über den Euro oder die Energiewende wird nicht einmal ansatzweise kontrovers diskutiert, ein Phänomen, das in der jungen Bundesrepublik undenkbar gewesen wäre. Themen wie Westintegration, soziale Marktwirtschaft, Ostpolitik oder Nachrüstung waren zu Recht heftig umkämpft.

Vor Kurzem sprach ich mit einem Historiker, der die Parlamentsdebatten des späten Kaiserreichs ausgewertet hat. Er war verblüfft, auf welch hohem Niveau sich die Redebeiträge damals bewegten, welch beeindruckende Bildung und Artikulationsfähigkeit, Differenziertheit und Meinungsstärke die Politiker aller Parteien seinerzeit an den Tag legten. Verglichen damit sind die heutigen Parlamentsdebatten öde Pflichtveranstaltungen. Leider, denn die Kontroverse gehört elementar zur Demokratie. Wie sonst sollte denn der Prozess der Meinungsbildung angestoßen werden? Solange die politische Korrektheit herrscht, schläft die Vernunft zu unser aller Schaden. Aber Politiker sorgen sich heute mehr darum, wie sie sich medienwirksam profilieren und positionieren können, als beharrlich den Fragen nachzugehen, deren Beantwortung unsere Zukunft entscheidend prägen wird. Sie halten mit ihren Ansichten und Meinungen hinter dem Berg aus Furcht vor der Macht der Demoskopie, die jede These jenseits des allgemeinen Konsenses als Sympathieverlust widerspiegelt. Dieser Mangel an Diskursfähigkeit legt die Axt an die Wurzeln einer Demokratie, die sich gern als freiheitlich verstehen würde.

Zusehen und Schweigen kamen für mich nie in Betracht. Dafür sind die Probleme, vor denen unser Land steht, zu groß, zu alarmierend. Einen Anspruch auf absolute Wahrheiten kann ich selbstverständlich nicht erheben. Doch ich nehme das Recht in Anspruch, meine Wahrnehmungen und Urteile öffentlich zu äußern. Ich war und bin ein neugieriger Mensch. Ich beobachte gern und ziehe eigene Schlüsse, auch wenn das andere als unbequem empfinden mögen. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, um den Preis, in eine undankbare Rolle zu geraten. Dann fühle ich mich wie ein Autofahrer, der auf der Autobahn in die richtige Richtung zu fahren glaubt und im Radio hört, ein Geisterfahrer sei unterwegs. Wenn ich aus dem Fenster schaue, stelle ich fest: Mir begegnen nur Geisterfahrer. Aber die anderen denken natürlich, ich sei es, der auf der falschen Spur unterwegs ist.

Besonders liegen mir die Interessen Deutschlands am Herzen. Auch damit ernte ich regelmäßig Erstaunen, ja Empörung. Doch es liegt auf der Hand: Es gibt unterschiedliche und berechtigte Interessen einzelner Nationen, die nicht hinter einem europäischen Schleier verschwinden dürfen. Was heißt das für uns? Was sind unsere, also die deutschen, nationalen Interessen? Sind sie im Verschwinden begriffen, weil es, wie viele bei uns meinen, nur noch gemeinsame europäische Interessen gibt? Letztlich bedeutet die fatale Selbstvergessenheit der Deutschen einen Verzicht auf ihre Zukunft. Wir verlieren unseren inneren Halt, unseren Kompass durch die völlige Fehleinschätzung dessen, was Europa sein kann und was bei diesem Unterfangen unsere Selbstbehauptung gebietet.

Der deutsche Hang, sich zurückzunehmen, hat wesentlich mit der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust zu tun. Noch immer stehen wir im Bann der Vergangenheit, frösteln vor dem Eisblock der Verbrechen jener Zeit. Die unbefangene Neugier, früheres Leben zu entdecken, ist uns seit Jahrzehnten verleidet, weil die deutsche Geschichte weitgehend mit den zwölf Jahren Naziherrschaft gleichgesetzt wird. Diese Zeit war durch ihre Verbrechen monströs. Aber es scheint mir offen, wie man sie später in unsere 1200-jährige Geschichte einordnen wird. Noch immer geht ein mentaler Riss durch unser Land. Auf der einen Seite stehen die Jahrgänge, die vor 1940 geboren wurden. Sie haben, wie ich, den zweiten Teil des Dritten Reiches, vor allem den Krieg, erlebt und in Erinnerung behalten, ob sie 1945 nun fünf, 15 oder 25 Jahre alt waren. Auf der anderen Seite finden wir die Nachkriegsjahrgänge, beschämt durch die historische Schuld der Deutschen. Ihnen fällt es schwer anzuerkennen, wie befreiend eine aufgeschlossene Grundeinstellung zu unserem Land, die Bejahung unseres Volkes und seiner Geschichte durch die Deutschen wirken würde.

Die wichtigste Aufgabe meiner Generation stellt sich mit zunehmender Dringlichkeit: Wir sollten vor unserem Verschwinden dazu beitragen, das Bild Deutschlands und der Deutschen zurechtzurücken. Die meisten Angehörigen meiner Generation haben sich dieser Verpflichtung leider entzogen. Dies war ein entscheidendes Motiv für dieses Buch. Da ich an den Untaten des Dritten Reichs nicht im Geringsten beteiligt war, aber unser Land, wenn auch nur aus Kindersicht, während des Dritten Reichs erlebt habe, möchte ich versuchen, das Bild der Deutschen von sich selbst aufzuhellen. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten zusehends verdüstert. Als Folge ist die natürliche Zugehörigkeit zu unserer Kultur, zum eigenen Land und seiner Geschichte verloren gegangen. Wir laufen Gefahr, unser Deutschsein systematisch zu verleugnen und in Kauf zu nehmen, dass unser Land sich selbst verloren gibt.

Die historische Haftung muss klar unterschieden werden von der Schuld der Täter. Schuld ist immer nur das individuell Zurechenbare. Das wird meist vergessen, wenn wir mit unserer Herkunft hadern und die kollektive Schuldzuweisung bis in unsere Tage hinein bereitwillig akzeptieren. Wir sollten die permanente Denunziation Deutschlands als Land der Täter beenden. Die Vorstellung, für immer ausschließlich an der Schande der Naziverbrechen gemessen und dadurch gebrandmarkt zu sein, führt zu einer gefährlichen Lähmung. Daher plädiere ich für einen aufgeklärten Patriotismus, für mehr Selbstbewusstsein, auch für eine Revision verhängnisvoller Mythen, die unser Selbstbild nachhaltig beschädigen. Ich wünsche mir, dass die Deutschen – gerade auch die Zugewanderten – gern in unserem Land leben, sich seine Kultur zu eigen machen und stolz auf seine im Wesentlichen positive Geschichte blicken. Vielleicht kann dieses Buch ein wenig dazu beitragen.

Kapitel 1

DIE DEUTSCHE WUNDE

Was ist deutsch?

Wer sind wir? Was macht uns jenseits zeitgebundener Ideologien zum deutschen Volk? Sind wir eine ethnische Einheit, Rasse, gemeinsam in Blut, Haut und Haar? Nach 1945 und im Zeichen der multikulturellen Gesellschaft wird dies niemand mehr behaupten wollen. Ist Deutschland räumlich und historisch zu fassen als von Deutschen bewohntes Mitteleuropa, als Einheit des geschichtlichen Schicksals? Welche Rolle spielt die Sprache, von der Wilhelm von Humboldt sagte, sie sei Ausdruck der »Geisteseigentümlichkeit« eines Volkes? Oder sind wir Deutschen eine psychologische Gegebenheit – eine Einheit des Fühlens, Empfindens und Erlebens, eine gemeinsame Volksseele?

Diese Fragen beschäftigen mich seit Langem. Im Laufe der jüngeren Geschichte ist die deutsche Identität allerdings häufiger problematisiert als fröhlich bejaht worden. Bis heute tun wir uns schwer mit der Frage, was denn das spezifisch Deutsche ausmache. Man ist vorsichtig geworden. Die Stärken der Deutschen, ihr Organisationstalent, ihr Fleiß, ihre Tüchtigkeit – waren das nicht gerade jene Eigenschaften, die während des Dritten Reichs Gräueltaten im großen Stil ermöglichten? Haben sich sogenannte Sekundärtugenden wie Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit nicht als Symptome einer dressierten, blinden Untertanenmentalität erwiesen?

So jedenfalls sehen es viele, seit die Studentenbewegung mit den vorhergehenden Generationen ins Gericht ging und harte, ja vernichtende Urteile sprach. Zum großen Bruch des deutschen Selbstgefühls und zum generalisierten deutschen Schuldbewusstsein kam es nicht 1945, sondern erst nach 1968. Damals begann die große Abrechnung mit den Älteren. Man muss heute unterscheiden zwischen denen, die meinen, die eigentliche Wende vom Übel zum Positiven habe sich 1945 ereignet, und jenen, die den Bewusstseinswandel auf die Zeit der 68er-Bewegung datieren – was die Unterstellung einschließt, die beiden ersten Nachkriegsjahrzehnte seien braun gefärbt gewesen. Letztere Interpretation ging davon aus, die älteren Generationen seien von einer verheimlichten Schande unterminiert. Ihr Schweigen wurde als verschwiegene Täterschaft verdächtigt. Selbst bei jenen, die unübersehbar unter der Diktatur, dem Krieg und den Vertreibungen gelitten hatten, argwöhnte man eine gezielte Technik des Vergessens und Verdrängens.

Die Studentenrevolte lief auf eine Bewusstseinsrevolution hinaus, die seither ein erstaunliches Durchsetzungsvermögen bewiesen hat. Damals kündigte die junge Generation den gesellschaftlichen Konsens auf, der nach der Katastrophenerfahrung des Krieges entstanden war. Das friedliche, versöhnliche, bürgerliche Gemeinschaftsgefühl, das die Jahre des Aufbaus und Wirtschaftswunders bestimmt hatte, empfanden die Nachgeborenen als unzeitgemäß, ja völlig verlogen. Es war die große Stunde der Selbstgerechtigkeit. Jetzt tat man so, als ob es in diesem Lande auch unter den neuen Umständen keinen Tag länger auszuhalten sei. Viele sprachen gern von baldiger Auswanderung, die sich dann allerdings meist als allzu beschwerlich erwies. Jahrzehnte bevor Thilo Sarrazins Buch über die Selbstabschaffung Deutschlands erschien, fasste die Bundesrepublik ihr Verschwinden ins Auge, schaffte sich Deutschland mental ab, weil es sich weder mit seiner Geschichte identifizieren lassen wollte noch an seine Zukunft glaubte.

Typisch deutsch zu sein wurde ein Synonym für Duckmäuserei, wenn nicht Schlimmeres. Gleichzeitig stürzte der neue Zeitgeist das bisherige Geschichtsbild und verzerrte es bis zur Unkenntlichkeit. Spätestens seit den Zeiten des Heiligen Römischen Reiches schien alles auf den Naziterror hinausgelaufen zu sein. Jahrhunderte einer im Großen und Ganzen positiven Geschichte wurden ignoriert, weggeblendet, ausgestrichen. Seither ist unsere 1200-jährige Geschichte der völligen Vergessenheit anheimgefallen. Wenn ich einen Vortrag über »Die Lehren der deutschen Geschichte« ankündige, erwarten 80 Prozent der Zuhörer Ausführungen über das Dritte Reich. Doch so unauslöschlich die Naziverbrechen auf uns lasten, so falsch wäre es zu glauben, unsere Geschichte müsse und könne nur im Schatten der Vernichtungslager gesehen werden.

Wir sollten uns dazu ermuntern, nach unseren Wurzeln zu suchen, tiefer in der Vergangenheit zu graben. Sonst würden wir uns – von uns selbst unbemerkt – weiterhin die Menschenfeindlichkeit und den Vernichtungswillen, die Täterenergie Hitlers zerstörerisch wie auch selbstzerstörerisch zu eigen machen. Wir dürfen seinen Nihilismus nicht verinnerlichen, nicht auf unsere gesamte Geschichte anwenden.

Blickt man gelassen auf die langen Jahrhunderte unserer Geschichte, ergibt sich ein helleres Bild. Wer unvoreingenommen ist, wird viel Positives finden. Welch kultureller, geistlicher und geistiger Reichtum ist allein im Raum zwischen Wittenberg und Weimar zu entdecken! Was hat das mitteleuropäische Deutschland allein im 18. und 19. Jahrhundert in Philosophie und Wissenschaft, in Musik, Literatur und bildender Kunst der Welt geschenkt! Ein Ruhmesblatt unserer Historie ist auch die bis heute oft verkannte Ostkolonisation. Abgesehen vom kriegerischen Deutschen Orden war die Besiedlungspolitik überwiegend zivil. Die ungarischen Könige warben im Mittelalter um deutsche Siedler für Siebenbürgen. Maria Theresia besiedelte das Banat, Katharina die Große holte Deutsche ins Wolgagebiet. In diesen Gebieten zog der deutsche Einfluss große zivilisatorische Errungenschaften nach sich. So wurde etwa das Magdeburger Stadtrecht auf viele Städte Osteuropas übertragen. Diese kulturellen Leistungen erwiesen sich als äußerst stabil, anders als die glücklose deutsche Kolonialpolitik des letzten Kaiserreichs.

Im Grunde genommen haben wir Deutschen lediglich drei große Katastrophen erlebt: den Absturz der Staufer, den Dreißigjährigen Krieg und Hitler. Deshalb sollten die Deutschen bei aller Bescheidenheit ein sehr viel größeres, fröhliches Selbstgefühl entwickeln. Typisch deutsch möchte jedoch niemand mehr sein. Das »Nie wieder« spukt noch immer in den Köpfen, die Furcht, deutscher Ungeist könne sich ein weiteres Mal erheben. Man kann so weit gehen zu behaupten, wir seien gar keine richtigen Deutschen mehr, hätten alles traditionell Deutsche abgelegt. Meines Erachtens sind die antikommunistischen Bewohner der früheren DDR die Landsleute mit einem besonders ausgewogenen Urteilsvermögen, weil sie nicht jahrzehntelang durch die Gehirnwäsche der politischen Korrektheit weichgespült worden sind. Seit der Wende zeigt sich, dass das verblichene DDR-Regime in dieser Hinsicht weniger prägend war als vermutet. Daher blieb die Bevölkerung konservativer, konventioneller, manchmal auch spießiger als die Bewohner der alten Bundesrepublik.

Ohne Frage ist das Lebensgefühl in Westdeutschland nach dem Krieg internationaler, weltoffener geworden. Das erste Schlüsselerlebnis unserer jüngeren Mentalitätsgeschichte fand jedoch nicht 1968, sondern unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg statt: mit dem Projekt einer Umerziehung der Deutschen. In unserem geschlagenen, entmachteten, moralisch völlig diskreditierten Land sollte ein neuer Menschentypus geformt werden. Die Amerikaner, unter ihnen viele namhafte deutsche Emigranten, setzten Entnazifizierung mit Erziehung gleich. Sie verfolgten das Ziel, die Obrigkeitshörigkeit der Bevölkerung und den autoritären Charakter der Deutschen, letztlich also ihre Unmündigkeit, zu beenden. Politische Bildung im weitesten Sinne sollte die deutsche Mentalität demokratisch transformieren. Andernfalls sei zu fürchten, dass die Wurzeln des Nationalsozialismus nie gekappt würden.

Der Glaube an die positive Wirkungskraft gesamtgesellschaftlicher Umerziehungsmaßnahmen war ebenso sympathisch wie naiv. Wie konnte man glauben, ein ganzes Volk im Denken und Handeln allein durch Worte, durch Erziehung, tief greifend zu verändern? Und doch wurde die Transformation mit jeder neuen Generation Nachgeborener sichtbarer. Die Veränderungen unseres Nationalcharakters, die man sich von der Umerziehung versprach, haben spätestens seit 1968 stattgefunden – wenn auch ganz anders, als ursprünglich geplant. Die Umerziehung durch die Studentenbewegung war natürlich auch deshalb erfolgreich, weil Faktoren mitwirkten wie die erstaunliche Erfolgsgeschichte der Wirtschaft, die damit verbundenen neuen Konsumgewohnheiten und nicht zuletzt die Entwicklung einer medialen Öffentlichkeit.

Das mentale Erbe der Reeducation war ein anderes: die Annahme, der Deutsche schlechthin müsse durch Erziehung zivilisiert und entbrutalisiert werden. Als seien wir ein Volk, das sich ohne solche Maßnahmen jederzeit zu neuerlichen Exzessen erheben könnte. Nüchtern betrachtet sind wir weder gewaltbereiter noch expansiver als andere Völker auch. Von einer generellen faschistoiden Neigung zu sprechen, die in der kollektiven Volksseele niste, ist eine angstvolle Unterstellung, die schlimme Folgen hat. Dennoch wird sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit als rhetorische Trumpfkarte aus dem Ärmel gezogen. Sobald Deutschland in der Kritik steht, leben alte Feindbilder auf. Erinnert sei in unseren Tagen an die griechischen Demonstranten, die ihrem Unmut über Angela Merkels Finanzpolitik Luft machten, indem sie die Kanzlerin als weiblichen Hitler darstellten. Die Banalität der dahinter stehenden Haltung ist kaum zu überbieten: Eckt Deutschland an, sind wir wieder die Nazis, so simpel, so holzschnittartig.

Auch wenn es viele nicht wahrhaben wollen, liegt eine eindrucksvolle Entwicklung hinter uns, die wenig Raum für Spekulationen über eine drohende Renaissance faschistoider Tendenzen lässt. Die deutsche Gesellschaft hat einen ungeheuren Modernisierungsprozess durchlaufen mit dem Ergebnis, dass sie vielfach moderner wirkt als die Gesellschaften unserer europäischen Nachbarländer. Regionale Differenzen wurden eingeschmolzen, traditionelle Besitzstände eingeebnet, konfessionelle Unterschiede verwischt. Der Adel hat seine politische und ökonomische Bedeutung eingebüßt. Neue Eliten sind entstanden, Arbeiterschaft und Mittelstand emanzipierten sich. Mit dem Grundgesetz verschwand der Obrigkeitsstaat, der selbst noch während der Weimarer Republik einer Ersatzmonarchie ähnelte. Auch der deutsche Militarismus fand ein Ende, nachdem er in die Katastrophe geführt hatte.

Was allerdings geblieben ist, könnte man als Mythos des unberechenbaren, ja dämonischen Deutschen bezeichnen. Seit dem Holocaust stehen wir unter Generalverdacht. Und werden paradoxerweise umso skeptischer beäugt, je entschlossener wir unsere politische Identität mit derjenigen Europas verschmelzen. Seltsam genug wächst der Druck auf Deutschland angesichts der aktuellen Europadebatte. Immer aufs Neue sollen wir unsere Bereitschaft beweisen, die eigenen Interessen denen Europas unterzuordnen.

In der Europäischen Union achtet man peinlichst darauf, wie sich die deutsche Regierung verhält, wie sie eigene und europäische Interessen gewichtet. Nichts ist vergessen. Wir müssen unser Geschichtsbewusstsein daran messen lassen, in welchem Umfang wir andere Länder Europas finanziell unterstützen – mit nicht enden wollenden Ablasszahlungen vor dem Hintergrund jener zwölf Jahre Naziherrschaft. Entsprechend drastisch fallen die verlangten Demutsgesten aus. Seit die Eurokrise sich verschärft hat, wird das zusehends deutlicher. Nicht nur die Griechen malen Angela Merkel ein Hitlerbärtchen, sobald man vermeintliches deutsches Vormachtstreben wittert.

Die Verquickung von Finanzpolitik und historischer Schuld gehört mittlerweile auch zum Tagesgeschäft der deutschen Debattenkultur. Wenn Altkanzler Helmut Schmidt in der Eurodebatte öffentlich behauptet, der Holocaust verpflichte die Deutschen zu Transferleistungen, halte ich das für vorauseilenden Gehorsam, mit dem er unserem Land schweren Schaden zufügt. Damit liefert er den Schlüssel zu unserer Erpressung. Joschka Fischer geht in dieselbe Richtung mit der absurden Behauptung, wir hätten Europa im letzten Jahrhundert zweimal ruiniert und müssten es jetzt retten, koste es, was es wolle.

Mir stockt der Atem, in welchem Maße die Vertretung unserer eigenen Interessen vernachlässigt wird. Schon um unserer Kinder und Enkel willen wäre es eine absolute Selbstverständlichkeit, deutsche Interessen in den Vordergrund zu rücken. Stattdessen gefährden wir im Namen der europäischen Solidarität unsere Existenzgrundlage, indem wir dringliche Aufgaben im eigenen Land zugunsten Europas nicht wahrnehmen. Kinder und Jugend, Erziehung und Bildung, sprich das Fundament jeder Zukunft, werden in schockierender Weise ignoriert und fehlgelenkt.

Der Gedanke, man müsse um jeden Preis den Euro stützen, zeigt eine völlig verquere Grundannahme der deutschen Politik: Deutschland müsse in Europa aufgehen; die Nationalstaaten hingegen seien von gestern, Europa trete an ihre Stelle, wir seien also postnational. Außer uns glaubt kein Europäer daran. Geraten andere Länder in die Krise, verteidigen sie selbstverständlich vehement ihre eigenen Interessen. Dabei weigern sie sich, die Ursachen ihrer Krisen im eigenen Verhalten zu suchen. Zwischen 1999 und 2009 erhöhten die Griechen im privaten wie öffentlichen Bereich die Gehälter und Löhne um 38 Prozent, die Spanier um 34 Prozent, die Italiener um 32 Prozent – die Deutschen jedoch nur um vier Prozent. Nach wie vor üben wir uns in Fleiß und Sparsamkeit, akzeptieren eine längere Lebensarbeitszeit als anderswo und zahlen – bis auf wenige spektakuläre Ausnahmen – brav unsere Steuern. Wir verhalten uns eben typisch deutsch im besten Sinne. Das erklärt zu einem beträchtlichen Teil, warum wir ökonomisch besser dastehen als andere. Kein Wunder, wenn in unserem Land der Unmut über steigende Transferleistungen wächst. Wie soll man in einer Demokratie plausibel machen, dass diejenigen, die gearbeitet und sich eingeschränkt haben, nun jenen Ländern beistehen müssen, die munter über ihre Verhältnisse lebten? Und das ohne jede Aussicht auf eine Kontrolle der jeweiligen nationalen Budgets?

Diese kurzsichtige Abgehobenheit erinnert mich an den blinden Zweckoptimismus, den ich in meiner Jugend erlebte. Als Zehnjähriger hörte ich immer wieder: »Wir werden siegen, denn wir müssen siegen.« Das ließ mich stutzen. Ich dachte: Irgendetwas stimmt doch nicht an dem Satz. Wieso werden wir siegen, weil wir siegen müssen? Seinerzeit gab es eine ähnliche rhetorische Vernebelung wie heute, obwohl bereits offenkundig war, dass ein Krieg gegen den Rest der Welt nicht zu gewinnen sei. Die Durchhalteparole von damals war genauso irreführend wie die heute behauptete Alternativlosigkeit unserer Eurorettungspolitik. Nichts im Leben ist alternativlos. Die Alternativen mögen unerfreulich sein, das will ich gern einräumen, aber die Behauptung, es gebe sie nicht, ist blanker Unsinn.

Anders als in den vierziger Jahren geht es heute nicht um Panzerschlachten und Brückenköpfe, es geht um unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft. Ein gewisser Wunderglaube scheint sich dennoch erhalten zu haben, ein irrationales Gefühl der Unverwundbarkeit. Was macht uns eigentlich so sicher, dass die da oben es schon richten werden? In Wahrheit ist es verantwortungslos, mit welch trotziger Gebärde unsere Politiker den drohenden Niedergang leugnen. Noch werden wir von anderen Euroländern für unsere Wirtschaftskraft teils beneidet, teils gefürchtet. Können wir sicher sein, dass das in Zeiten der Globalisierung auch so bleibt? Würde man angesichts eines heranrollenden Tsunamis sagen: Kein Grund zur Aufregung, ihr seht doch, das Meer zieht sich zurück?

Ganz sicher hat mich meine Erfahrung als Halbwüchsiger hellhörig für demagogische Untertöne gemacht. Ich wurde 1932 geboren. Die Zeit des Nationalsozialismus erlebte ich als Kind. Kriegsende, Währungsunion, die Blockade Berlins und der Aufstand des 17. Juni fallen in meine Jugend. Der Berufsanfang, die Lehr- und Wanderjahre hatten ihren Hintergrund im westdeutschen Wirtschaftsaufschwung. Meine Generation stand im dreißigsten Lebensjahr und damit an der Schwelle des Mannesalters, wie man früher sagte, als der Bau der Mauer in Berlin die Spaltung Deutschlands auch äußerlich deutlich machte. Von der Pubertät an prägte mich das Bewusstsein, nicht als Deutscher, sondern als junger Bürger der Bundesrepublik aufzuwachsen. Dennoch reichen meine Erinnerungen weiter zurück.

Was mir im Rückblick am meisten auffällt, ist die Atmosphäre einer noch überwiegend bürgerlichen Gesellschaft im Dritten Reich. Das hat man völlig vergessen in der heutigen Wahrnehmung jener Zeit. Und doch wären der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg und die enorme Bedeutung der bürgerlichen Parteien nach 1945 überhaupt nicht zu verstehen, wenn die Nazis – so wie die Kommunisten in der DDR – vier Jahrzehnte lang alles weggeräumt hätten, was ihrer Doktrin widersprach. Die Kontinuitäten mögen im Nachhinein nicht offensichtlich sein, doch ich erlebte ein Deutschland, das weit mehr als das Land der Mörder und Henker war.

Meine Kindheit im Nationalsozialismus unterlag lange einem Redeverbot. Kaum jemand möchte wahrhaben, dass der Alltag im Dritten Reich weit bürgerlicher und kultivierter war, als man es heute für möglich hält. Die immer noch verbreitete Vorstellung, damals sei das gesamte deutsche Volk unterschiedslos entmenschlicht und gewaltbereit gewesen, kommt einer unerträglichen Diffamierung gleich. Die Folge ist eine tiefe Wunde im Selbstverständnis der Deutschen bis auf den heutigen Tag. Man hat es sich zur Gewohnheit gemacht, ausschließlich auf die Untaten des Naziregimes zu schauen und jeden Einzelnen, der zu der Zeit lebte, damit zu identifizieren, ohne jemals den Versuch unternommen zu haben, sich in dessen Lage zu versetzen. Unter anderem führte das zum Bruch in vielen Familien.

Der Gedanke, die Generation meiner Eltern sei nichts weiter als eine mordlüsterne Vernichtungsbande gewesen, ist deshalb eine Ungeheuerlichkeit. Dies war die Behauptung der 68er, um ihre Eltern zu diskreditieren und sich selbst auf die moralisch sichere Seite zu stellen. Es ist ein Unding zu meinen, jedes NSDAP-Mitglied sei ein Nazi gewesen, sei es auch nach dem Krieg geblieben. Der überwiegende Teil der Deutschen wachte nach 1945 auf und erkannte ernüchtert das von der Diktatur gewebte Lügengeflecht. Selbst ehemalige Parteimitglieder begriffen, was das Regime angerichtet hatte. Es ließ sich nicht länger verhehlen, dass die Illusion des tausendjährigen Reichs, der brutale Vernichtungskrieg und die Gräueltaten des Holocaust zu den großen Katastrophen unserer Geschichte gehören. Gleichwohl ist es eine inakzeptable Deutung deutscher Identität, sie erschöpfe sich in der Katastrophe des Dritten Reichs. Diese Phase unserer Geschichte legitimiert nicht die fortgesetzte Denunziation der Deutschen, die Unterstellung eines latent aggressiven Nationalcharakters. Noch weniger rechtfertigt sie Selbsthass und Verdrängung eigenen Leids. Jahrzehntelang hat man nicht aussprechen dürfen, wie viele Deutsche durch den Krieg gelitten haben. Ein ganzes Menschenleben lang haben wir nicht gewagt, unsere Toten zu betrauern, die Opfer der Euthanasie, der Vertreibung, die vergewaltigten Frauen, die zerstörten Familien. Wir haben nicht um unsere eigenen Mütter, Schwestern, Kinder getrauert.

Das zu erkennen, wird zunehmend wichtiger. Eines Tages werden wir mit dieser Zeit unseren Frieden machen müssen, auch um innerlich Frieden zu finden. Denn die Traumata wirken nach, Schuld und Scham ebenso wie verschwiegenes Leid. Besonders junge Menschen belastet das Schweigen, die diffusen Schuldgefühle, die kollektive Verurteilung ihrer Vorfahren. Sie leiden, oft ohne zu wissen, woran. Es ist ein spezifisch deutsches Problem. Dahinter wird ein wesentlich größeres Dilemma sichtbar: Nach wie vor hadern wir Deutschen mit unserer Geschichte, hin und her gerissen zwischen vorsichtiger Identifikation und vehementer Ablehnung.

Als nach dem Zweiten Weltkrieg behauptet wurde, wir Deutschen seien von Luther bis Hitler auf einem Weg des Unheils gewesen, glaubten das wenige. Inzwischen haben sich mehr und mehr Menschen diese These zu eigen gemacht. Sie ist dadurch nicht richtiger geworden. Das Urteil, die Deutschen seien sämtlich, sozusagen genetisch, bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu schlimmsten Verbrechen aufgelegt, ist absurd. Dennoch hält sich diese Einschätzung umso hartnäckiger, je größer der zeitliche Abstand wird. Die deutsche Wunde hat sich nie geschlossen. Für viele ist Identität nur als Abgrenzung vom Deutschsein denkbar. Das lähmt uns in destruktiver, selbstzerstörerischer Weise.

Ein lange für mich rätselhafter Satz, den ich vor Jahren hörte, ohne ihn zu verstehen, war die Äußerung eines Katholiken, das deutsche Volk werde erst frei sein, wenn es für Hitler das Totengebet sprechen könne. Dieser Satz hat mich seither oft umgetrieben. Was sollte das heißen: Das Totengebet sprechen? Erst allmählich wurde mir bewusst, dass das christliche Gebot der Aussöhnung nicht nur unser Verhältnis zu ehemaligen Opfern und Kriegsgegnern betrifft, sondern auch das Verhältnis zu uns selbst – die Täter eingeschlossen. Im Totengebet bittet man um göttliche Gnade für die Seele des Verstorbenen. Im Bewusstsein der eigenen Sündhaftigkeit darf man sich nicht über andere Sünder erheben, also auch nicht über Hitler.

Familienbande

Was macht mich zum Deutschen? Wie formte sich meine Identität? Die plausibelste Antwort darauf ist eine biografische. Zweifellos sind es die spezifischen Erfahrungen meiner Generation, die mich prägten, und dazu gehört wesentlich meine Kindheit im Dritten Reich. Geboren am 8. Mai 1932, lag ich ein Jahr später, bei der Machtergreifung Hitlers, noch in den Windeln. Mein 13. Geburtstag wird für immer mit dem Tag der deutschen Kapitulation verknüpft sein, merkwürdige Koinzidenz privater und kollektiver Geschichte. Dazwischen erstreckt sich die Zeitspanne meiner Kindheit – zwölf Jahre, die Deutschlands Schicksalsjahre werden sollten.

Meine bewusste Erinnerung setzt etwa 1938 ein, als ich in die Schule kam. Im selben Jahr wurde mein Vater nach Berlin versetzt, aus der Sächsischen Kommunalverwaltung ins Reichs- und Preußische Ministerium des Innern. Er wird sich vermutlich den Kopf darüber zerbrochen haben, wie seine Familie den Wechsel vom kleinen Dipoldiswalde nahe Dresden in die Großstadt Berlin verkraften sollte. Seine Wahl fiel auf den Vorort Zehlendorf-Süd. Ein beschaulicher Stadtteil bis heute, bürgerlich, fast verschlafen, mit lockerer Bebauung, Grünanlagen, ruhigen Villenvierteln. Dort bezogen wir eine Vierzimmerwohnung mit Garten in der Karolinenstraße 16. Das Umfeld hatte nahezu dörfliches Flair. Nachdem ich ein paar Mal beim Kolonialwarenhändler einkaufen gegangen war, begrüßte er mich wie ein gütiger Onkel, und ich verließ den Laden nie, ohne in das große, gläserne Bonbonglas zu greifen.

Der Moloch Berlin schien weit weg. In nichts spürte man die Nähe der brodelnden Großstadt, die großen Boulevards voller Flaneure, den Potsdamer Platz, damals die verkehrsreichste Kreuzung Europas. In Zehlendorf sah man so gut wie nie ein Auto. Wir Kinder konnten auf der Straße spielen, was in der belebten Stadtmitte lebensgefährlich gewesen wäre, wo klingelnde Straßenbahnen und hupende Automobile haarscharf an Strömen von Passanten vorbeisausten. Nur wenige Kilometer trennten mich von der urbanen Unübersichtlichkeit der schnell wachsenden Metropole, bewusst wahrgenommen habe ich sie nicht. Auch die Cafés und Kneipen des Berliner Asphaltdschungels, früh von Malern wie Kirchner und Beckmann, Dix und Grosz in grellen Farben beschworen, schienen sich auf einem anderen Planeten zu befinden – wie die Mietskasernen des Berliner Ostens mit ihren lichtlosen Hinterhöfen. Zehlendorf war entschleunigt, wie man heute sagen würde. Eine Idylle, in der ich 1938 Bekanntschaft mit Einmaleins und ABC machte. Ich wurde ein I-Männchen. So nannte man damals die Schulanfänger, weil es der erste Buchstabe war, den wir mit Griffeln auf unsere holzgerahmten Schiefertafeln kratzten.

Was ich so wenig registrierte wie die turbulente Großstadt nebenan, waren die sich überschlagenden politischen Ereignisse. Schon ein kursorischer Überblick verdeutlicht die Dynamik des Jahres 1938. Im Februar übernahm Hitler die Befehlsgewalt über die Wehrmacht, im März kam es zum Anschluss Österreichs. Regimegegner wurden zunehmend härter verfolgt; Carl von Ossietzky starb 1938 an den Folgen der KZ-Haft, Pfarrer Martin Niemöller, Galionsfigur der Bekennenden Kirche, wurde im KZ Sachsenhausen inhaftiert. Die Ausstellung »Entartete Kunst« diffamierte die zeitgenössische Moderne, Leni Riefenstahls Olympiafilm hatte in Anwesenheit des Führers Premiere im Zoopalast, Speers Pläne zur Umgestaltung Berlins in die »Welthauptstadt Germania« wurden bekannt gegeben. Das folgenreichste Ereignis des Jahres aber war die Annexion der deutschsprachigen Gebiete der Tschechoslowakei, des Sudetenlands. Es gelang Hitler auf der Münchner Konferenz im September die Vertreter der beiden Westmächte so charmant einzuwickeln, dass sie die Abtretung akzeptierten, was ihn zu dem Fehlschluss verleitete, sie würden auch weitere territoriale Veränderungen hinnehmen. Ende Oktober begann die Deportation polnischer Juden, die in Berlin lebten. Am 9. November brannten deutschlandweit Synagogen und jüdische Geschäfte, drei Tage später wurde Juden der Besuch von Konzerten, Theater- und Kinoaufführungen verboten. Ab sofort mussten sie ein J in Pässe und Kennkarten eintragen lassen.

All das drang kaum in mein Bewusstsein. Erst viel später sollte ich mir die Frage stellen, was meine Eltern gewusst hatten, wie sie damit umgegangen waren. Mein Vater war Oberregierungsrat, keine hochrangige Position. Mit dem typischen Obrigkeitsdenken des Beamten nahm er den Staat als gegeben hin, auch wenn er kein dezidierter Anhänger Hitlers war. Im Grunde war er unpolitisch, strukturell dachte er vom Staat her, nicht vom Einzelnen. Im Innenministerium war er für die kommunalen Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst zuständig. Ihre Angelegenheiten mussten reichseinheitlich geregelt werden und gestalteten sich offenbar so kompliziert, dass man meinen Vater während des Krieges zeitweilig von der Front an den Schreibtisch zurückholte.

Nur in der Adventszeit kam ich mit der beruflichen Sphäre meines Vaters in Berührung. Dann wurden die Kinder der Ministerialbeamten zu einer Weihnachtsfeier eingeladen, an der auch führende Köpfe der Regierung teilnahmen. Bei dieser Gelegenheit erlebte ich einige Male den Reichsminister des Innern, Wilhelm Frick, einen hageren Mann mit entschlossen vorgerecktem Kinn. Der interessierte mich allerdings weit weniger als das Programm, das man uns Kindern bot. Lebhaft in Erinnerung blieb mir eine Aufführung von Peterchens Mondfahrt. Sie fand im Deutschen Nationaltheater am Schiffbauerdamm statt, dem einstigen Neuen Theater, wo 1925 die Dreigroschenoper von Brecht uraufgeführt worden war. An der Hand meines Vaters betrat ich den schlossartigen Bau, damals noch mit neubarocker Fassade, und sank in den Samtsitz des goldverzierten Zuschauerraums. Der Innenminister war längst vergessen, als sich der Vorhang öffnete und ein Maikäfer namens Herr Sumsemann Peterchen das Fliegen beibrachte. Ich war hingerissen.

Abgesehen von den Weihnachtsfeiern blieb mir die Arbeit meines Vaters als Kind ein Rätsel. Zu Hause erzählte er kaum etwas darüber, war ohnehin eher wortkarg und verschlossen. Ich achtete ihn wegen seiner fachlichen Fähigkeiten, obwohl ich die noch gar nicht beurteilen konnte. Sein schweigsamer Ernst, so meinte ich, müsse wohl mit der Seriosität seines Amtes zusammenhängen. Gefühlsäußerungen waren ihm fremd, dergleichen erwartete ich auch gar nicht von ihm. Mit kindlicher Intuition respektierte ich die emotionslose Korrektheit des pflichtbewussten Beamten. In der Tat muss mein Vater ein ausgezeichneter Verwaltungsjurist gewesen sein, denn nach dem Krieg wurde er am Bundesverwaltungsgericht Senatspräsident, einer der höchsten Richter der Republik. Zeit seines Lebens lehnte er Orden ab. Für einen Richter, erklärte er, seien solche Ehrungen unvereinbar mit der Unabhängigkeit, die ihm das Amt abverlange. Er war ein achtbarer Mann. In meinem Leben spielte er jedoch eine wesentlich geringere Rolle als meine Mutter, die geistig beweglicher und sprachlich gewandter war.

Mein Vater Martin Otto Friedrich Karl Maximilian entstammte einer alten bürgerlichen Familie, deren Stammbaum sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Lange brachten die Barings traditionell vor allem Theologen und Juristen hervor. Das änderte sich erst durch die Verbindung mit zwei künstlerisch ambitionierten Familien, die den nüchternen, von protestantischer Strenge erfüllten Barings andere Welten öffneten. Den Anfang machte meine hochbegabte Urgroßmutter Louise Grisebach. »Was kann ich denn dafür, dass mich der liebe Gott so klug gemacht hat?«, dieser Satz von Louise gehörte zum Sagenschatz meiner Familie. Ihr Bruder errichtete die Villa Grisebach in der Berliner Fasanenstraße, die heute das Kunst-Auktionshaus gleichen Namens beherbergt. Louises engste Freundin war die ältere Amalie Marie Hassenpflug. Beiden Frauen hat meine Cousine Agnes-Marie Grisebach mit ihrem Buch Frauen im Korsett ein anklagendes Denkmal gesetzt. Zum Freundeskreis von Louise und Amalie zählten Annette von Droste-Hülshoff, Clemens von Brentano und die Brüder Grimm, zu deren Märchensammlung Amalie dreißig Geschichten beigesteuert hat, unter anderen Rotkäppchen und Dornröschen. Die Erzählung von Dornröschen deutet die Lebensnöte der beiden Freundinnen an, beschreibt die erzwungene Untätigkeit und ewige Erwartung. Und schildert somit das Dilemma unzähliger junger Frauen, die die bürgerliche Erziehung ihnen über Jahrhunderte auferlegte.

Louise Grisebach heiratete später Carl Leverkühn in Hildesheim, der dort in einem Ehrengrab ruht, wie sie auch. Louises erster Sohn August, Amtsrichter in Lübeck und Autor einiger Gedichtbände, war zeitweilig Vormund Thomas Manns. Mit literarischen Folgen: Der Name stand Pate für die Figur des Adrian Leverkühn im Roman Doktor Faustus. Louises anderer Sohn Paul, Mediziner und Ornithologe, kam vor dem Schaufenster einer Münchener Vogelhandlung in ein freundschaftliches Gespräch mit einem Herrn, der sich am Ende als der neue bulgarische Zar zu erkennen gab und ihn nach Sophia einlud, wo er den botanischen und den zoologischen Garten schuf. Teilnehmer des Ersten Weltkrieges berichteten nach Hause, sie hätten im Zoo die Tiere besucht, die Onkel Paul angeschafft hatte. Louises jüngste Tochter Elisabeth heiratete 1896 meinen Großvater Adolf Baring. Elisabeth starb unmittelbar, nachdem das Letzte ihrer vier Kinder, mein Vater Martin, das Haus verlassen hatte.

Auf die Verbindungen mit den Grisebachs und Leverkühns gründete sich ein Teil des Stolzes meiner Familie, die überhaupt sehr stolz auf sich war. Vor allem die Geschwister meines Vaters vermittelten das Gefühl, eine traditionsreiche, gebildete Familie zu sein, die sich dessen bewusst sein sollte. Mich wunderte das ein bisschen, weil ich dachte: Kinder, so großartig finde ich uns gar nicht, wie ihr immer behauptet.

Das Glanzstück unserer Familie war Georg, der zur Zeit Napoleons in jungen Jahren als Major und Kommandeur in der Deutsch-Englischen Legion die entscheidende Rolle in der Schlacht von Waterloo gespielt hatte. Der französische Kaiser behauptet in seinen Erinnerungen, der Kampf um das Gehöft La Haye Sainte habe die Schlacht zu seinen Ungunsten entschieden. Georg wurde anschließend geadelt und begleitete den englischen König zum Wiener Kongress.

Für das Selbstverständnis meines Vaters und meines Großvaters war die Beziehung zum hannover’schen Welfenhof von großer Bedeutung. In Hannover gehörten die Barings zu den sogenannten »hübschen Familien«, die Zugang zum Hofe hatten und damit gesellschaftlich ausgezeichnet waren. Einige Familienmitglieder waren königliche Leibärzte gewesen, andere hatte man als Geistliche oder juristische Berater an den Hof geholt. Aus dieser honorigen Historie leitete sich eine unverbrüchliche Treue zum Herrscherhaus her, auch eine politische Loyalität. Daher gingen meine Vorfahren nach der Annexion Hannovers durch Preußen im Jahr 1866 in das antipreußische Königreich Sachsen, wie Hunderte anderer königstreuer Welfen auch.

Heute, in Zeiten eines relativ entspannten Föderalismus, kann man sich kaum noch vorstellen, wie stark die Antipathien waren. Es galt als ausgemacht, die Preußen seien doch eine reichlich unkultivierte Truppe. Mit feinem Spott wurde etwa darauf hingewiesen, der preußische Hof habe es nötig gehabt, sich mit Ehefrauen aus dem Hannoverschen zu veredeln, etwa mit Sophie Charlotte oder anderen bedeutenden Frauen. Indigniert rümpfte man die Nase über die Brandenburger mit ihrer Sandwüste und ihrem komischen Ostpreußen. Nur so ist zu verstehen, warum mein Urgroßvater, ein Medizinalrat aus Celle, derart erbittert über die Annexion war, dass er seinen Sohn Adolf nach Sachsen schickte.

Mein Großvater Adolf Baring ging zunächst nach Leipzig, wo mein Vater geboren wurde, anschließend zog die Familie nach Dresden, wo der Großvater, Jurist, Oberlandesgerichtsrat wurde. Dort blieb die Familie und dort erblickte auch ich das Licht der Welt. Als Verwaltungsbeamter war mein Vater, ebenfalls Jurist, erst vier Jahre in Bautzen, dann in Dipoldiswalde in der Amtshauptmannschaft tätig, einem Ort südlich von Dresden, mit einem Schloss und einem hübschen Marktplatz. Unsere Herkunft blieb ein großes Thema in der Familie. Es wäre übertrieben zu sagen, mein Großvater hätte ein ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl den Preußen gegenüber gehabt, doch der Stolz, als Welfe etwas Besonderes zu sein, erfüllte ihn durchaus. Sowohl er als auch mein Vater pflegten noch lange Kontakt mit dem welfischen Königshaus. Gesächselt haben sie nie, das war verpönt. Auch bei den Kindern achtete man auf das akzentfreie Hochdeutsch der Hannoveraner. Wir fühlten uns als Welfen, heimisch waren wir im Dresdner Raum – bis mein Vater 1938 nach Berlin berufen wurde.

Wenn ich mich frage, was zu meiner Identitätsbildung als Deutscher beitrug, verschmelzen die welfische Herkunft, die sächsischen Wurzeln und die Berliner Mentalität. Ich habe mich immer als eine Mischung dieser drei Elemente empfunden. Allerdings war Sachsen nur ein Zwischenspiel. Dort verbrachte ich lediglich meine ersten sechs Lebensjahre; hinzu kommen zwei weitere, als ich von 1943 bis 1945 bei meiner Großmutter Anna Stolze, geborene Jacobs, in Dresden lebte, um dem Bombenhagel der Hauptstadt zu entfliehen. Eine trügerische Hoffnung, wie sich herausstellen sollte. Weit nachhaltiger als die Welt der sächsischen Kurfürsten und Könige prägte mich Berlin mit seinem preußischen Hintergrund – Ironie der Familiengeschichte, die vom antipreußischen Reflex geleitet worden war.

Früh galt mein Interesse den britischen Zweigen der Familie. Im 18. Jahrhundert war ein Großteil unserer Vorfahren mit den hannoverschen Königen nach England übergesiedelt, dort reich und mächtig geworden, auch zu einigem politischen Einfluss gelangt. Berühmter noch wurden die Abkömmlinge eines Bremer Pastors. Im Jahre 1717 wanderte der Bremer Pastorensohn Johann Baring nach Cornwall aus, wo er sich als Wollhändler niederließ. Seine Söhne gründeten 1767 in London die Privatbank John & Francis Baring & Co, 1806 in Baring Brothers & Co umbenannt. Rasch avancierten die deutschstämmigen Barings zu einer erfolgreichen britischen Bankerdynastie, der wichtigsten neben den Rothschilds. Sie wurden zu einem politischen Faktor, gewährten der Regierung Kredite, finanzierten die territoriale Erweiterung der USA wie zeitweilig die englischen Aktivitäten gegen Napoleon. Unter dem Namen Baring Brothers existierte das Bankhaus bis 1995. Dann stürzten die halsbrecherischen Spekulationen des Terminhändlers Nick Leeson das Institut quasi über Nacht in den Bankrott. Nach der Übernahme durch eine niederländische Finanzgruppe werden die Geschäfte seither unter dem Namen ING Barings weitergeführt.

All das lag noch in ferner Zukunft, als ich in Kindertagen erstmals von unseren ruhmreichen englischen Verwandten hörte. Regelmäßig reiste mein Vater nach dem Krieg nach London und besuchte die illustren Verwandten. Nach seiner Rückkehr berichtete er von nahezu märchenhaftem Wohlstand und höchstem Ansehen. Die meisten Angehörigen der britischen Linie gehörten mittlerweile dem Adel an. 1866 erhielt der liberale Politiker Sir Francis Baring den Titel eines Baron Northbrook. Sein Sohn Thomas George Baring wurde zum 1. Earl of Northbrook erhoben. Als Generalgouverneur von Indien war er von 1872 bis 1876 Vertreter des englischen Königs und trug den Titel Vizekönig von Indien. Auch die Barone Revelstoke, Ashburton und Howick of Glendale waren gebürtige Barings. 1899 wurde für Evelyn Baring, der als Generalkonsul in Ägypten dieses Land dem Empire einverleibt hatte, der eindrucksvolle Titel Earl of Cromer geschaffen. Solche Geschichten faszinierten mich verständlicherweise. Innerhalb weniger Generationen war einer zunächst mittellosen, aber äußerst tatkräftigen Auswandererfamilie der Aufstieg in die britische Oberschicht gelungen.

Nach dem Krieg begegnete ich einem unserer englischen Verwandten unter überraschenden Umständen – er war für die Buchproduktion in der britischen Zone zuständig. Als ich ihn in Hamburg traf, empfing er mich ausgesprochen freundlich und schenkte mir einen ganzen Stapel Bücher.

Das Selbstbewusstsein meiner Familie gründete sich auf Bildung. Dies war das Herzstück unserer familiären Identität. Bezeichnend dafür ist, dass mein Großvater seine vier Kinder studieren ließ. Und das, obwohl die Bereitschaft, in die akademische Ausbildung seiner Kinder zu investieren, ein großes finanzielles Opfer bedeutete. Wie so viele Deutsche hatte mein Großvater sein gesamtes Vermögen während der Inflation verloren. Dennoch hielt er es für seine Pflicht, die bildungsbürgerliche Familientradition fortzusetzen. Bemerkenswerterweise schloss das die beiden Schwestern meines Vaters, Nina und Ursula, ein, was zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts einigermaßen ungewöhnlich war. Die Intelligenz der Familie repräsentierte meine Tante Nina, eine gelehrte Frau. Sie wählte das Fach Philosophie und promovierte bei Heidegger, auch dies recht ungewöhnlich für die damalige Zeit. Diese Chance hatte ihre Schwester Ursula nicht. Sie war intelligent, wach und bildschön, und studierte in Paris. Als mein inzwischen verwitweter Großvater Adolf seine jüngste Tochter zurück nach Dresden holte, damit sie ihm den Haushalt führe, brach sie zusammen. Als psychisch labil abgewertet, wurde sie Mitte der dreißiger Jahre zwangssterilisiert, was bis nach ihrem Tode im Jahre 2002 zum nur zufällig entdeckten Familiengeheimnis wurde. Ursula blieb zeitlebens in Dresden, wo sie zu DDR-Zeiten trotz Überwachung durch die Stasi eine bedeutende Kunstsammlerin war. Möglicherweise erklärt sich aus der Solidarität mit ihrer Schwester Ursula auch die Kinderlosigkeit der anderen beiden Geschwister meines Vaters.

Meine Mutter Gertrud stammte aus einer Handwerkerfamilie in Schwarzenbek, einer damals ländlichen Kleinstadt in der Nähe Hamburgs. Mein Großvater mütterlicherseits war 17 Jahre älter als meine Großmutter und ihr Lehrer gewesen. Er starb bereits vor meiner Geburt, meine Großmutter Anna erst 1969, im neunzigsten Lebensjahr. Sie war die Älteste von sechs Geschwistern. Ihre Brüder waren Malermeister, die Schwestern Hausfrauen, in der vorhergehenden Generation waren die meisten Kleinbauern gewesen. Es waren bescheidene Verhältnisse. Hinter vorgehaltener Hand wurde mir erzählt, wie meine Urgroßmutter mit einer Kiepe von Hof zu Hof ging, um Bindfäden, Wolle und Nähgarn zu verkaufen. Offenbar war sie eine bemerkenswerte Frau, selbstbewusst und unerschrocken. Als sie einmal mit ihrer Kiepe unterwegs war, wurde sie von einem jungen Mann überfallen, der sie gewaltsam zum Liebesakt zwingen wollte. Meine Urgroßmutter, die wohl im ersten Moment mit einem Raubüberfall gerechnet hatte, sagte nur ungerührt: »Junge, wenn’s weiter nichts ist …«

Die Herkunft meiner Mutter unterschied sich deutlich von der bürgerlichen Familientradition der Barings, was sich als Glücksfall erweisen sollte. Eine niedersächsische Studie über die Familie betonte, die Barings seien nicht dekadent geworden, weil sie immer wieder »unter Stand« geheiratet hätten. Meine energische, selbstbewusste Mutter zog meinen Vater aus dem Baring-Clan heraus; bezeichnenderweise war er der Einzige unter seinen Geschwistern, der eine eigene Familie gründete. Damit entzog er sich der Pflicht, seinem blinden Vater zu Diensten zu sein, was diesem sehr missfiel. Da er Oberlandesgerichtsrat in Dresden war, mussten Frau und Kinder ihm täglich Berge von Akten vorlesen, ihm rund um die Uhr behilflich sein. Sie litten sehr darunter, denn die Erblindung machte meinen pflegebedürftigen Großvater noch tyrannischer. Wie ein Feldherr kommandierte er seine Familie. Ein heiteres, von Freude erfülltes Familienleben kannten seine Kinder nicht. Die beiden Schwestern heirateten nie. Sein Bruder Georg, Dr. der Theologie und Pastor in Dissen, heiratete eine Frau, von der er wusste, dass sie keine Kinder würde empfangen können. Auch mein Vater wäre möglicherweise kinderlos geblieben, wenn er nicht meine Mutter kennengelernt hätte und mit ihr eine sehr viel frischere und unkonventionellere Lebensart. Sie scherte sich nicht um die stets gedämpfte und verdruckste Stimmung im Umkreis ihres Schwiegervaters und versuchte auch gar nicht, sich anzupassen. Das Aufheben, das um meinen blinden Großvater gemacht wurde, fand sie einfach nur mühselig und schwer erträglich. Sie dachte gar nicht daran, sich an der permanent dienenden Haltung zu beteiligen. Mit ihrem Optimismus und ihrer Heiterkeit erlöste sie meinen Vater aus den Fesseln der Familienbande und vermittelte ihm die nötige Zuversicht, zu heiraten und Kinder zu bekommen.

Obwohl meine Mutter mit der Eheschließung ihr Studium abgebrochen hatte, reichte ihr Wissen aus, uns nach dem Krieg, als mein Vater jahrelang in Gefangenschaft war, als Lehrerin für Englisch und Französisch durchzubringen. Viele Lehrkräfte waren als ehemalige Parteimitglieder nach 1945 aus dem Schuldienst entfernt worden. Man suchte händeringend Lehrer. Im Kollegium war sie von allen akzeptiert, und ich vermute, dass sie ihre Berufstätigkeit als große Chance empfand, nicht nur als bitter notwendige Einnahmequelle.

Im Nachhinein scheint es mir, dass die Stärke und Dominanz meiner Mutter nicht nur ihrem Charakter entsprach, sondern auch mit ihrer zeitweiligen Arbeit als Lehrerin zusammenhing. In der Familie meines Vaters gab man ihr deutlich zu verstehen, sie gehöre nicht recht dazu. Diese Zurückweisung war ihr lange gleichgültig. Erst im Alter legte sie Wert darauf, eine Baring zu sein, und demonstrierte dies durch einen Siegelring mit dem Familienwappen.

Lebenslang blieb meine Mutter bei uns zu Hause die prägende Figur. Ihr unerschütterlicher Pragmatismus, ihre lebenspraktische Tüchtigkeit, ihre schnelle Auffassungsgabe und ihr Sprachwitz machten sie zum Mittelpunkt unserer Familie. Im Nachhinein bedauere ich, wie widerspruchslos sich mein Vater in den schwächeren Part fügte. Häufig sprach er von sich als Prinzgemahl und nannte meine Mutter »Mäuschen«, obwohl sie in Wahrheit eher die Katze war. An Gespräche mit ihm unter vier Augen erinnere ich mich kaum. Erst als er schon hochbetagt war und meine Mutter einmal im Krankenhaus lag, verbrachten wir einen Abend zu zweit beim Wein. Beim Abschied schwärmte ich, es sei doch ganz wunderbar gewesen, mal von Mann zu Mann miteinander zu reden. Doch er winkte ab und sagte, ein Treffen ohne meine Mutter fände er ganz unnatürlich. Er war so stark mit ihr verbunden, dass er sich unvollständig fühlte, wenn sie nicht dabei war. So eindrucksvoll er als Richter gewesen sein muss, so blass blieb er zu Hause. Andererseits war er liebenswert, immer hilfsbereit und las bei allen meinen Arbeiten Korrektur, als ich studierte.

Meine Eltern waren ein ungleiches Paar. Zwei verschiedene Temperamente, zwei verschiedene Charaktere, zwei sehr unterschiedliche Gefühlswelten. Offensichtlich verstanden sie sich auf die Kunst, im Gegensatz eine Ergänzung zu finden. Anlässlich ihrer goldenen Hochzeit fiel mir als ältestem Sohn das zweifelhafte Vergnügen zu, eine Rede zu halten. Natürlich erwartete man eine Jubelrede, eine Eloge auf fünfzig Jahre gelungenen Ehelebens. Das bereitete mir einige Schwierigkeiten. Ich war förmlich besessen von der Frage, ob die innige Nähe meiner Eltern eigentlich ein Glück gewesen sei. Sie waren völlig aufeinander fixiert. In späteren Jahren wirkten sie wie in einen Kokon eingesponnen, in dem sie sich gegen die Außenwelt abschotteten.

Natürlich erwähnte ich all das nicht in meiner Rede, bei diesem Anlass wäre das unpassend gewesen. Und doch beschäftigte mich die Frage sehr. Hatten sie einander beflügelt oder sich gegenseitig die Flügel gestutzt? Was, wenn sie andere Partner kennengelernt hätten? Hätte sich meine Mutter freier entfalten können? Wäre mein Vater extrovertierter gewesen? Für meinen Vater blieb die symbiotische Beziehung zu meiner Mutter bis zu seinem Tod der Dreh- und Angelpunkt seiner Selbstwahrnehmung. Als sie vor ihm starb, erlahmte sein Lebenswille. »Gertrud, ich komme bald!«, rief er verzweifelt, wenn wir das Grab meiner Mutter auf dem Friedhof der Dahlemer Annen-Kirche besuchten. Seine Kinder und Enkel konnten ihm nicht ersetzen, was er verloren hatte, wie ich mit einiger Enttäuschung feststellte.

Sehr deutlich kann ich mich an zahlreiche Gespräche mit meinen Geschwistern in den ganzen Jahren zuvor erinnern, in denen wir beratschlagten, was zu tun sei, wenn einer von unseren Eltern stürbe. Wir waren der einhelligen Meinung, keiner von uns dreien sei imstande, den Überlebenden bei sich aufzunehmen. Meine Eltern waren so eigensinnig, so dominant, dass wir befürchteten, sie könnten unsere Familien zerstören. Es war keine angenehme Einsicht, und wir waren auch nicht stolz darauf. Doch es war bezeichnend, dass wir alle drei, bei unterschiedlichen Ausgangspunkten, solch eine Lösung ausschlossen. Unsere damaligen Überlegungen kommen mir oft in den Sinn, wenn ich darüber nachdenke, wie ich selbst meine letzte Lebensphase verbringen möchte.

Im Grunde blieb mir mein Vater immer seltsam fern. Nie hat er mich umarmt. Nie hatte er das Heft in der Hand, schlug nie mit der Faust auf den Tisch, hielt sich lieber im Hintergrund. Das ersparte mir die Abgrenzung von einem Übervater, die andere Söhne als erbitterten Konkurrenzkampf erleben. Auflehnung, Revolte, symbolischer Vatermord, bei mir nichts von alledem. Andererseits rühren meine eigenen Schwierigkeiten mit der männlichen Rolle sicherlich auch daher, dass ich meinen Vater eigentümlich schwach erlebte. Möglicherweise erschwerte mir dies den Zugang zu meiner eigenen Vaterrolle. Als Patriarch habe ich mich jedenfalls nie wahrgenommen. Selbst als Ehemann, so mein Eindruck, war es mir nicht gegeben, eine gewisse männliche Autorität selbstverständlich zu finden. Allerdings wird diese Sicht von meiner Familie nicht vollständig geteilt.

Schon als Kind war ich schüchtern. Eigentlich bin ich es bis heute geblieben, obwohl mein Umfeld das vermutlich ganz anders sieht. Meine Frau Gabriele attestiert mir jedenfalls des Öfteren einen Hang zur Tyrannei – ich sei der autoritärste Mensch, den sie kenne. Dabei hat mir zeitlebens das Zupackende, selbstverständlich Dominante gefehlt, das ich bei anderen Männern beobachtete. Als meine jüngeren Kinder Anna und Moritz, damals noch klein, von Freunden gefragt wurden, wie denn bei uns die Aufgaben verteilt seien, sagten sie: »Ganz einfach, Mama kann alles und Papa nichts.« Irgendwann sagte mein Vater zu mir, es sei erstaunlich, wie viele Väter ich hätte. Ihm war aufgefallen, dass eine ganze Reihe von Männern für sich in Anspruch nahm, einen starken Einfluss auf mich ausgeübt zu haben.

Der Lebensstil meiner Eltern wirkt im Nachhinein nicht großbürgerlich auf mich, sondern eher schlicht, bescheiden, wenn auch viele Bücherregale von einer bildungsbewussten Familie zeugten. Ganz in der Tradition der Barings wurde großer Wert auf Lektüre gelegt. Oft stöberte ich in der elterlichen Bibliothek, die sich weitgehend auf die Klassiker beschränkte. Immerhin standen einige Bände von Knut Hamsun im Regal, die ich noch heute besitze. Auch die Einrichtung des Hauses, das wir bewohnten, nachdem mein Vater Bundesrichter geworden war, blieb immer bescheiden – anders als die großbürgerliche Wohnung meines Großvaters am Terrassenufer in Dresden mit Elbblick und schönen alten Möbeln. Meine Mutter besaß Klugheit und Temperament, ein sonderliches Stilgefühl zeichnete sie nicht aus. Die Vierzimmerwohnung in Berlin-Zehlendorf, in der ich meine Kindheit und Jugend verbrachte, hatte sie schlicht und zweckmäßig eingerichtet. Aufwand wurde nicht betrieben, weder mit repräsentativem Mobiliar noch mit einer verfeinerten Esskultur. Dafür fehlten auch die finanziellen Mittel.

Meine Eltern hatten drei Kinder. Meine Schwester Elke wurde vier Jahre nach mir geboren, mein Bruder Eike ist elf Jahre jünger als ich. Unser Familienleben fand ich, offen gestanden, etwas quälend. Besonders die Sonntage mit ihren immer gleichen Ritualen langweilten mich – der Kindergottesdienst, das gemeinsame Mittagessen, die Familienausflüge. Ich fühlte mich unbehaglich, Gott weiß, warum. Vielleicht war es das Zwanghafte, das den Sonntagsritualen anhaftete, vielleicht spürte ich auch, dass sich meine Eltern verpflichtet fühlten, uns Kindern etwas zu bieten. Mein Vater hätte wahrscheinlich lieber über seinen Akten gebrütet oder in Ruhe Zeitung gelesen. Da noch keine Autos üblich waren, unternahmen wir nach dem Mittagessen ausgedehnte Spaziergänge mit einem kleinen Picknick im Rucksack. Meist ging es Richtung Potsdam, zur Pfaueninsel, zur Moorlake oder nach Nikolskoe. Manchmal nahm meine Mutter einen Topf Suppe mit. Ein Mittagessen in einem der Ausflugslokale konnten wir uns offenbar nicht leisten.

Der geografische Radius meiner Kindheit war der damaligen Zeit entsprechend relativ eng. Von der Mobilität heutiger Zeiten mit ausgedehnten Ferienreisen in andere Länder und Städte war man noch weit entfernt. Deshalb war es ein großes Ereignis, als wir im Sommer 1939 unsere Koffer packten und mit dem Zug ins hinterpommersche Kolberg fuhren. Es war damals eines der größten deutschen Ostseebäder mit kilometerlangem, feinem Sandstrand. Die »Perle der Ostsee« galt als Badewanne Berlins, weil die Stadt für die Berliner gut erreichbar war. Auch die Kuren mit Kolberger Moor und Sole hatten einige Berühmtheit erlangt. Man entdeckte die Badeferien, den Kult des Körpers, ganz im Einklang mit dem neuen Ideal von Sport und Bewegung an frischer Luft.

1939 war Kolberg noch völlig intakt, trotz der wechselvollen Geschichte der einstigen preußischen Garnisonsstadt, erkennbar unter anderem an den wuchtigen Festungsanlagen. Wir besuchten den Dom im Stil der Backsteingotik, spazierten durch ausgedehnte Parks und über die Strandpromenade, bewunderten das mondäne Hotel Strandschloss, vor dem eine Seebrücke weit aufs Meer hinausreichte. Der Massentourismus heutiger Tage war noch unbekannt, und so bestaunte ich die vielen Urlauber, die Ausflugsschiffe mit winkenden Menschen, umweht von Blasmusik. Tagsüber tobte ich mit unzähligen anderen Kindern am Strand herum oder sah den Bernsteinsuchern zu, die gebückt am Meer entlangwanderten und Ausschau hielten nach dem »braunen Gold«. Doch ich erinnere mich auch an eine merkwürdig unheilvoll gespannte Stimmung, als habe schon eine Vorahnung des Krieges in der Luft gelegen, der wenig später, im September, ausbrechen sollte.

Nach den Sommerferien ging es wieder nach Berlin, zurück auf die Schulbank. In den ersten Schuljahren war ich, wie gesagt, ein ängstliches Kind. Unter den Schülern ging es manchmal ziemlich ruppig zu. Da ich mit einem sehr zurückhaltenden, fast weichen Vater aufwuchs, fehlte mir die Fähigkeit, ebenso ruppig aufzutreten, zu raufen, mich zu behaupten. Ich erinnere mich, wie ich einmal im Winter sah, dass ein paar Jungen vor der Schule auf mich warteten, um mich mit Schnee einzuseifen. Ein anderer hätte sich vielleicht in den Kampf gestürzt und kräftig ausgeteilt. Doch ich dachte: Nee, nee, das wird nichts Gutes. Flugs machte ich kehrt, verließ die Schule durch den Hinterausgang und sauste nach Hause. Die Jungen müssen noch eine ganze Weile vergeblich auf mich gewartet haben.

Ich war nicht nur schüchtern, sondern auch, was unter Kindern ebenfalls ein Handicap ist, eher unsportlich. In der Familie nannte man mich »Lupe«, weil ich mich so langsam wie in Zeitlupe bewegte. Der Sportunterricht war mir ein Gräuel, vor allem das Bockspringen. So entschlossen ich auch Anlauf nahm, ich kam einfach nicht über den Bock. Dabei sah ich aus, wie das Dritte Reich sich seinen männlichen Nachwuchs vorstellte: groß, blond, blauäugig.

Den Lehrern gegenüber verhielten wir uns natürlich sehr respektvoll, wie das Schulleben überhaupt von Wohlverhalten, Pünktlichkeit und Sauberkeit geprägt war. Verglichen mit den häufig verwahrlosten Schulgebäuden heutiger Tage herrschte eine geradezu penible Ordnung. Graffiti oder umherliegender Müll waren so undenkbar wie Aufmüpfigkeiten oder gar rebellische Flegeleien.