9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: MALPASO

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

La artista de performance Marina Abramovic; ha pasado toda su vida derribando barreras; dolor, resistencia, miedo, en una exhaustiva búsqueda de transformación emocional y espiritual tanto en la vida como en el arte. En estas extraordinarias memorias relata su conmovedora y épica historia, desde su difícil y abusiva infancia en la Yugoslavia de la posguerra, pasando por la convulsa relación artística y amorosa con el fotógrafo y artista Ulay, hasta sus atrevidas y controvertidas performances que dejaron atónitos a espectadores y críticos de todo el mundo. Un libro en el que explora además cómo su total compromiso con el presente ha sido la clave de su arte y éxito. Una vívida y poderosa performance en sí misma, nos revela cómo se convirtió en una de las artistas vivas más importantes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

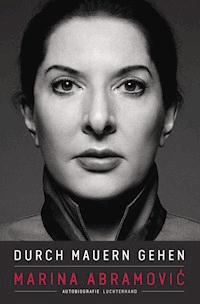

DERRIBANDO MUROS: MEMORIAS

MARINA ABRAMOVIĆ

DERRIBANDO MUROS: MEMORIAS

TRADUCCIÓN DE SANTIAGO GONZÁLEZ SOSA Y ÁVILA

Walk through walls: A memoir by Marina Abramović

© Marina Abramovic, 2016. Todos los derechos reservados.

© Traducción: Santiago González Sosa y Ávila

© Malpaso Holding S.L.

C/ Diputació, 327, principal primera

08009 Barcelona

www.malpasoycia.com

Título original: Walk through walls: A memoir

ISBN: 978-84-18236-27-3

Diseño de interiores: Sergi Gòdia

Maquetación: Palabra de apache

Imagen de cubierta: © Archivos de Marina Abramović y de la Galería Luciana Brito, São Paulo

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

Tras pasar su infancia en lo que se conocía como Yugoslavia,

la artista de performance Marina Abramović ahora vive

en la ciudad de Nueva York y en Hudson Valley.

Dedico este libro a

los AMIGOS y a los ENEMIGOS

1

Una mañana fui caminando con mi abuela hacia el bosque. Era muy bello y tranquilo. Yo tenía solo cuatro años, así de diminuta era, y vi algo muy extraño: una línea recta que atravesaba la calle. Sentí tanta curiosidad que meacerqué; solamente quería tocarla. Luego mi abuela gritó muy fuerte. Lo recuerdo con mucha intensidad. Se trataba de una enorme serpiente.

Ese fue el primer momento de mi vida en que de verdad sentí temor, pero no tenía idea de a qué debía temerle. De hecho, fue la voz de mi abuela lo que me aterró. Y después la serpiente huyó deslizándose rápidamente.

Es increíble cómo tus padres y quienes te rodean te incrustan el miedo. Al principio eres tan inocente; no lo sabes.

Yo en Belgrado, 1951.

Provengo de un lugar sombrío: la Yugoslavia de la posguerra de mediados de 1940 a mediados de 1970. Una dictadura comunista, el mariscal Tito en el poder. Escasez perpetua de todo, monotonía por doquier. Algo tienen en común el socialismo y el comunismo: esa clase de estética basada en la fealdad pura. El Belgrado de mi infancia ni siquiera poseía el monumentalismo de la Plaza Roja de Moscú. De alguna manera, todo terminaba siendo de segunda mano. Como si los dirigentes estuvieran viéndolo todo a través de una lente comunista, pero de otro, y construyeran algo menos bueno y funcional y más jodido.

Con frecuencia recuerdo los espacios comunales; los pintaban de un sucio color verde y colocaban esos focos desnudos que brillaban con una luz gris que ensombrecía los ojos. La combinación del color y de los muros coloreaba nuestra piel de un tono amarillento, verdoso, como si estuviéramos enfermos del hígado. Hicieras lo que hicieras, había un sentimiento de opresión y un poco de depresión.

Dentro de estos feos bloques gigantes de apartamentos vivían familias enteras. Los jóvenes nunca lograban conseguir un apartamento para sí mismos, por lo que en cada uno vivían varias generaciones: la abuela y el abuelo, los recién casados y sus hijos. Esto creaba complicaciones ineludibles, con todas estas familias amontonadas en espacios muy reducidos. Las parejas jóvenes tenían que ir al parque o al cine para tener sexo. Y olvídate de la idea de comprar algo nuevo o bonito alguna vez.

Una broma de la época comunista: un tipo se retira, y por haber sido un empleado excepcional lo premian, no con un reloj, sino con un coche nuevo, y le dicen en la oficina que es muy afortunado: le entregarán su coche en tal fecha, en veinte años.

—¿Por la mañana o por la tarde? —pregunta el tipo.

—¿Qué más da? —contesta el oficial.

—Es que ese mismo día vendrá el fontanero.

Mi familia no tuvo que soportar nada de esto. Mis padres fueron héroes de guerra, lucharon contra los nazis junto a los partisanos yugoslavos, comunistas dirigidos por Tito, por lo que después de la guerra se convirtieron en miembros importantes del Partido, con puestos relevantes. A mi padre lo nombraron miembro de la guardia de élite del mariscal Tito; mi madre dirigió un instituto que supervisaba los monumentos históricos y que adquiría obras de arte para edificios públicos. También fue la directora del Museo de la Revolución y el Arte. Gracias a eso gozábamos de muchos privilegios. Vivíamos en un gran apartamento en el centro de Belgrado, en la calle Makedonska, número 32. Un gran y anticuado edificio de la década de los veinte, con elegante forja y cristal, como un apartamento de París. Teníamos un piso entero, ocho habitaciones para cuatro personas —mis padres, mi hermano menor y yo—, lo que era inaudito por aquella época. Cuatro habitaciones, un comedor y un gran salón (así le llamamos a la sala de estar); una cocina, dos baños y un cuarto de servicio. El salón tenía estantes llenos de libros, un piano de cola negro y cuadros en todas las paredes. Como mi madre era la directora del Museo de la Revolución y el Arte, podía ir a los estudios de los pintores y comprarles sus lienzos, pinturas con influencia de Cézanne, Bonnard y Vuillard, y también muchas obras abstractas.

Mis padres, Danica y Vojin Abramović, 1945.

De joven yo creía que nuestro apartamento era la cúspide del lujo. Más tarde descubrí que había pertenecido a una familia judía adinerada y que había sido confiscado durante la ocupación nazi. Después también me di cuenta de que los cuadros que mi madre colgaba en él no eran muy buenos. En retrospectiva pienso, por esta y por otras razones, que nuestro hogar era en realidad un lugar espantoso.

Mi madre, Danica, y mi padre, Vojin, conocido como Vojo, mantuvieron un gran romance durante la Segunda Guerra Mundial. Una historia increíble: ella era hermosa; él, apuesto; y cada uno salvó la vida del otro. Mi madre era mayor en el Ejército y comandaba un escuadrón en la línea de frente que se encargaba de hallar partisanos heridos y ponerlos a salvo. Pero en una ocasión, durante el avance alemán, ella contrajo tifus y estuvo inconsciente entre los heridos, con fiebres altísimas y completamente cubierta por una manta.

Pudo haber muerto fácilmente de no haber sido porque mi padre era gran amante de las mujeres. Cuando él vio que su cabello salía por debajo de la manta, creyó que debía levantarla para echar un vistazo. Al ver lo hermosa que era la puso a salvo en un pueblo cercano donde los campesinos la cuidaron hasta que se recuperó.

Seis meses después ya estaba de regreso en la primera línea de batalla ayudando a llevar al hospital a los soldados heridos. Reconoció inmediatamente a uno de los heridos como el hombre que la había rescatado. Mi padre yacía allí, desangrándose hasta la muerte, ya que no había suficiente para hacer transfusiones. Mi madre descubrió que tenían el mismo tipo de sangre, le dio de la suya y le salvó la vida.

Como un cuento de hadas.

Después, la guerra volvió a separarlos,pero se volvieron a encontrar cuando esta terminó, y se casaron. Yo nací el año siguiente, el 30 de noviembre de 1946.

La noche anterior a mi nacimiento, mi madre soñó que paría a una serpiente gigante. Al día siguiente, mientras dirigía una reunión del Partido, rompió aguas. Se negó a terminar la reunión antes de tiempo: solo cuando finalizó se dirigió al hospital.

Nací prematuramente, el parto fue muy difícil para mi madre. La placenta no salió por completo; desarrolló sepsis. Por poco muere, de nuevo su vida estuvo en peligro; tuvo que quedarse en el hospital durante casi un año. Después de eso, por un tiempo le fue difícil continuar trabajando y criarme al mismo tiempo.

Al principio, me cuidó el ama de llaves. Mi salud era pobre y no comía bien, estaba hecha un saco de piel y huesos. El ama de llaves tuvo un hijo de mi edad a quien alimentaba con todo lo que yo no podía comer; el niño creció y engordó. Cuando mi abuela Milica, la madre de mi madre, vino a visitarme y vio lo delgada que estaba, se aterró. Inmediatamente me llevó a vivir con ella y allí me quedé durante seis años hasta que nació mi hermano. Mis padres solo me visitaban los fines de semana. Para mí eran dos extraños que aparecían una vez a la semana a darme regalos que no me gustaban.

Dicen que de pequeña no me gustaba caminar. Mi abuela me sentaba sobre la silla de la mesa de la cocina cuando se iba al mercado, y al regresar me encontraba en el mismo lugar. No sé por qué me negaba a caminar, pero supongo que tenía que ver con haber sido pasada de persona en persona. Me sentía desplazada y seguramente pensaba que caminar significaría tener que marcharme hacia otro lugar.

Mis padres tuvieron problemas en su matrimonio casi de inmediato, seguramente desde antes de que yo naciera. Su increíble historia de amor y su atractivo los había reunido —el sexo los había juntado—, pero muchas cosas los alejaron. Mi madre descendía de una familia adinerada y era una intelectual; había estudiado en Suiza. Recuerdo que mi abuela decía que cuando mi madre se marchó de casa para unirse a los partisanos, dejó sesenta pares de zapatos y solo se llevó consigo un par de zapatos campesinos viejos.

La familia de mi padre era pobre, pero de héroes militares. Su padre había sido un mayor condecorado por el Ejército. A mi padre lo encarcelaron mucho antes de la guerra por defender ideas comunistas.

Para mi madre, el comunismo resultaba una idea abstracta, algo sobre lo que había aprendido en Suiza al estudiar a Marx y a Engels. Convertirse en partisana significó una elección idealista, incluso una elección de moda. Pero para mi padre representaba el único camino, pues venía de una familia pobre, una familia de guerreros. Él era el verdadero comunista. El comunismo, creía, podía cambiar el sistema de clases.

A mi madre le encantaba asistir al ballet, a la ópera, a los conciertos de música clásica. A mi padre le encantaba asar lechones en la cocina y beber con sus viejos amigos partisanos. Así que no compartían nada en común y eso los llevó a un matrimonio muy infeliz. Peleaban constantemente.

Y luego estaba el amor que mi padre les tenía a las mujeres, que en un principio lo condujo a mi madre.

Desde el inicio del matrimonio mi padre fue constantemente infiel. Mi madre detestaba esto, como es normal, y pronto comenzó a odiarlo a él. Naturalmente, al principio, mientras vivía con mi abuela, yo no me enteraba de nada. Pero a mis seis años nació mi hermano, Velimir, y me devolvieron a casa de mis padres. Padres nuevos, casa nueva, hermano nuevo, todo al mismo tiempo. Y casi de inmediato, mi vida empeoró bastante.

Recuerdo haber deseado regresar a casa de mi abuela, pues la consideraba un lugar seguro para mí. Parecía muy tranquilo. Ella tenía varios rituales por la mañana y por las tardes; los días tenían un ritmo. Mi abuela era muy religiosa y toda su vida giraba en torno a la iglesia. Todos los días a las seis de la mañana, al salir el sol, prendía una vela para rezar. Y a las seis de la tarde prendía otra para rezar de nuevo. La acompañaba a la iglesia todos los días hasta que cumplí los seis años y aprendí cosas sobre los distintos santos. Su casa estaba llena de un olor a incienso y café recién tostado. Tostaba los granos verdes de café y los molía con la mano. Sentía una profunda sensación de paz en su casa.

Yo con mi tía Ksenija, mi abuela Milica y mi hermano, Velimir, 1953.

Eché de menos esos rituales cuando regresé a vivir con mis padres. Se levantaban todas las mañanas, trabajaban el día entero y me dejaban con las nanas. Además, sentía muchos celos de mi hermano porque era un niño, el primer varón, quien de inmediato se convirtió en el favorito. Esta es la costumbre en los Balcanes. Los padres de mi padre tuvieron diecisiete hijos, pero la madre de mi padre solamente mostraba las fotos de los varones, nunca de sus hijas. Trataron el nacimiento de mi hermano como si hubiera sido un magno evento. Más tarde me enteré de que cuando nací mi padre no se lo contó a nadie. Cuando Velimir llegó al mundo, Vojo salió con sus amigos, bebieron, dispararon al aire y gastaron mucho dinero.

Para empeorar aún más las cosas, mi hermano pronto desarrolló una especie de epilepsia infantil; sufría convulsiones y todos lo rodeaban para brindarle más atención. Una vez, cuando nadie me veía (yo debía de tener seis o siete años), intenté bañarlo y casi lo ahogo; lo puse en la bañera y él hizo plop bajo el agua. Si mi abuela no lo hubiera sacado, me habría convertido en hija única.

Me castigaron, claro. Me castigaban con frecuencia por las infracciones más ínfimas, y los castigos casi siempre eran físicos, golpes y bofetadas. Mi madre y su hermana Ksenija, quien se mudó con nosotros temporalmente, eran quienes me castigaban, casi nunca era mi padre. Me golpeaban hasta que quedaba negra o azul; tenía moretones por doquier. Pero a veces había otros métodos. En nuestro apartamento teníamos una especie de armario profundo y oscuro —la palabra en serbocroata es plakar— que me fascinaba y me aterraba al mismo tiempo. No tenía permitido meterme dentro, pero a veces, cuando me portaba mal —o cuando mi madre o mi tía aseguraban que no me había comportado correctamente—, me encerraban ahí.

Le temía mucho a la oscuridad, aquel plakar estaba lleno de fantasmas, presencias de espíritus, seres luminosos, amorfos y silenciosos, pero para nada temibles. Les hablaba. Para mí era completamente normal que estuvieran allí. Simplemente conformaban parte de mi realidad, de mi vida. Nada más encender las luces, se esfumaban.

Mi padre, como ya dije, era un hombre muy apuesto con un rostro fuerte, serio, con un grueso y vigoroso cabello. Un rostro heroico. En fotografías suyas de la época de la guerra casi siempre se le ve montado sobre un caballo blanco. Luchó en la 13.a División Montenegro, un grupo de guerrilleros que realizaba redadas relámpago contra los alemanes; requería una valentía impresionante. Muchos de sus amigos murieron a su lado.

Su hermano más joven fue capturado por los nazis, quienes lo torturaron hasta la muerte. El escuadrón de mi padre capturó al soldado que había matado al hermano y lo llevó con mi padre. Mi padre no le disparó. Le dijo: «Nadie puede regresar a mi hermano a la vida», y simplemente lo dejó ir. Era un guerrero y sostenía una profunda ética sobre pelear en la guerra.

Vojo el día de la liberación, Belgrado, 1944.

Mi padre nunca me castigó por nada, nunca me golpeó y por eso llegué a amarlo. Aunque con frecuencia se ausentaba con su unidad militar cuando mi hermano era apenas un niño, Vojo y yo gradualmente nos hicimos mejores amigos. Siempre hacía cosas bonitas por mí; recuerdo que me llevaba a los carnavales y me compraba dulces.

Cuando salía conmigo rara vez estábamos solos. Usualmente iba con una de sus novias, quien me compraba regalos maravillosos con los que regresaba a casa, muy contenta, y decía: «Ay, la hermosa señorita rubia me compró todo esto», y mi madre inmediatamente los tiraba por la ventana.

Mi padre y yo, 1950.

El matrimonio de mis padres era como una guerra; nunca los vi abrazarse, besarse o expresar afecto el uno por el otro. Quizá se trataba de un hábito de los viejos días como partisanos, ¡pero ambos dormían con pistolas cargadas en la mesita de noche! Recuerdo que una vez, durante una de las poco comunes épocas en las que se hablaban, mi padre llegó a almorzar y mi madre le preguntó: «¿Quieres sopa?», él contestó que sí y ella llegó por detrás y le arrojó la sopa sobre su cabeza. Él gritó, empujó la mesa, azotó todos los platos de la estancia y se marchó. Siempre se percibía esa tensión. Nunca hablaban. Nunca hubo una Navidad en la que estuvieran felices.

De cualquier manera, no celebrábamos la Navidad; éramos comunistas. Pero mi abuela, quien era muy religiosa, celebraba la Navidad ortodoxa el 7 de enero. Era maravilloso y terrible. Maravilloso porque se tomaba tres días para preparar una celebración detallada: comida, decoraciones y todo especial. Sin embargo, debía colgar cortinas negras en las ventanas porque en esos días era peligroso celebrar la Navidad en Yugoslavia. Los espías anotaban los nombres de las familias que se reunían para festejar; el gobierno los premiaba por entregar a la gente. Así que mi familia llegaba a casa de mi abuela de uno en uno, y celebrábamos la Navidad tras las cortinas negras. Mi abuela era la única capaz de reunir a toda mi familia. Eso era maravilloso.

Y las tradiciones eran hermosas. Todos los años mi abuela solía hornear una tarta de queso con una gran moneda de plata adentro. Si mordías la moneda de plata —y no te rompías un diente— quería decir que eras afortunado. Podías quedarte con la moneda hasta el año siguiente. También nos arrojaba arroz; quien estuviera más lleno de arroz sería el más próspero del año.

Lo terrible era que mis padres no se hablaban ni aunque fuera Navidad. Todos los regalos que recibía, cada año, resultaban ser cosas útiles que no me gustaban. Medias de lana, algún libro que debía leer o pijamas de franela. Los pijamas siempre me quedaban demasiado grandes; mi madre me decía que se encogerían al lavarse, pero jamás lo hacían.

Nunca jugué con muñecas. Nunca quise muñecas. Y no me gustaban los juguetes. Prefería jugar con las sombras de los coches que pasaban, que se reflejaban en los muros, o con el rayo de luz que entraba desde la ventana. La luz atrapaba las partículas de polvo conforme viajaban hacia el suelo y me imaginaba que ese polvo contenía pequeños planetas con diferentes pueblos galácticos, alienígenas que nos visitaban viajando sobre los rayos del sol. Y luego estaban los seres brillantes del plakar. Mi niñez entera estuvo llena de espíritus y de cosas invisibles. Lo que podía ver eran sombras y gente muerta.

Uno de mis mayores miedos siempre ha sido la sangre, mi propia sangre. De pequeña, cuando mi madre y su hermana me abofeteaban, me llenaba de moretones azules. Mi nariz sangraba con frecuencia. Más tarde, cuando se me cayó mi primer diente de leche, el sangrado no se detuvo sino hasta tres meses después. Tenía que dormir sentada en la cama para no ahogarme. Finalmente, mis padres me llevaron al hospital para que diagnosticaran lo que padecía, y los doctores descubrieron que sufría un desorden de sangre; al principio pensaron que se trataba de leucemia. Mi madre y mi padre me internaron en el hospital; estuve ingresada durante casi un año. Tenía seis. Este fue el mejor momento de mi infancia.

Todos en mi familia eran amables conmigo. Por primera vez me obsequiaron con buenos regalos. Los doctores siguieron realizando pruebas y descubrieron que no padecía leucemia, sino algo más misterioso: alguna especie de reacción psicosomática al abuso físico de mi madre y de mi tía. Me dieron toda clase de tratamientos, luego regresé a casa y las bofetadas y los golpes continuaron, quizá con menos frecuencia que antes.

Esperaban que yo aguantara esos castigos sin reproches. Creo que, de cierta manera, mi madre me entrenaba para que fuera una soldado como ella. Es posible que haya sido una comunista ambivalente, pero era una comunista dura. Los comunistas de verdad poseían una determinación capaz de «derribar muros caminando», una determinación espartana. «En cuanto al dolor, soy capaz de resistirlo», dijo Danica en una entrevista que le hice en su vejez. «Nadie me ha escuchado gritar y nadie nunca lo hará.» En la oficina del dentista, ella insistía en que no le aplicaran la anestesia cuando le sacaran un diente.

De ella aprendí la autodisciplina, y siempre le tuve miedo.

Mi madre se obsesionaba con el orden y la limpieza, esto venía en parte de su formación militar; por otro lado, quizá reaccionaba contra el caos de su matrimonio. Me despertaba en mitad de la noche si consideraba que me estaba moviendo mucho, desarreglando las sábanas. Hoy duermo de un lado de la cama, completamente quieta. Cuando me levanto por la mañana logro reacomodar las sábanas solo con darles la vuelta. Cuando duermo en hoteles, ni siquiera te enterarías de que estuve allí.

Mi madre durante la visita de la delegación búlgara, Belgrado, 1966.

Supe que mi padre fue quien escogió mi nombre cuando nací y que me llamó como a una soldado rusa de quien se había enamorado. Una granada le había explotado frente a sus ojos. Mi madre estaba resentida profundamente por aquel viejo apego y, por asociación, creo que a mí también me despreciaba.

La fijación de Danica con el orden se trasladó a mi inconsciente. Solía tener una pesadilla recurrente sobre la simetría; era profundamente perturbadora. En ese extraño sueño yo generalmente inspeccionaba una enorme fila de soldados, los cuales eran todos perfectos. Luego quitaba uno de los botones de sus uniformes y entonces el orden entero se desmoronaba. Entonces despertaba presa del pánico. Le temía tanto a romper la simetría.

En otro sueño recurrente caminaba hacia la cabina de un avión y la hallaba vacía, sin pasajeros. Todos los cinturones se encontraban perfectamente acomodados. Cada conjunto yacía en su asiento tranquilamente, excepto uno. Y ese cinturón desabrochado me provocaba pánico, pues pensaba que era culpa mía. En ese sueño siempre era yo la que hacía algo para romper la simetría y eso no estaba permitido; existía alguna especie de fuerza mayor que me castigaría.

Solía pensar que mi nacimiento había destruido la simetría del matrimonio de mis padres. Después de todo, a partir de mi nacimiento su relación se hizo violenta y terrible. Y mi madre me culpó a mí, mi vida entera, por ser tal como mi padre, el que se había marchado. La limpieza y la simetría eran las obsesiones de mi madre, junto con el arte.

Supe desde los seis o siete años que deseaba convertirme en una artista. Mi madre me castigaba por muchas cosas, pero en este tema en particular me alentaba. El arte era sagrado para ella. Así que en nuestro gran apartamento no solo tenía mi habitación, sino también mi propio estudio de pintura. Y aunque el resto del apartamento se encontraba lleno de cosas (cuadros, libros y muebles), desde muy joven mantuve mis dos habitaciones spartak (espartanas) lo más vacías posibles. En mi habitación solo tenía mi cama, una silla y una mesa. En mi estudio, el cincel y mis cuadros.

Mis primeros cuadros fueron sobre mis sueños. Para mí parecían más reales que la realidad en la que vivía. No me agradaba mi realidad. Recuerdo que al despertar el recuerdo de mis sueños era tan fuerte que lo anotaba y luego lo pintaba en dos colores particulares: un verde profundo y un azul nocturno. Nunca nada más.

Ambos colores me atraían mucho. No puedo explicarlo. Para mí los sueños eran de color verde y azul. Tomé unas cortinas viejas y me hice una bata larga de esos colores, los colores de mis sueños.

Suena a que fue una vida privilegiada y, en cierta forma, sí lo fue; en un mundo de monotonía y privación comunista, yo vivía en el lujo. Nunca lavé mi ropa. Nunca planché. Nunca cociné. Ni siquiera tenía que limpiar mi cuarto. Todo me lo hacían los demás. Lo único que me pedían era que estudiara y que fuera la mejor.

Tomaba clases de piano, de inglés y francés. A mi madre le encantaba la cultura francesa; todo lo francés era bueno. Yo era muy afortunada, pero en toda esta comodidad me sentía muy sola. La única libertad que tenía era la de expresarme. Había dinero para pintar pero no había dinero para ropa. No había dinero para nada que una joven como yo deseara.

Pero si quería un libro, lo conseguía. Si quería asistir al teatro, me daban una entrada. Si quería escuchar cualquier música clásica, me facilitaban los discos. Y no era que tan solo me brindaran toda esa cultura, sino que me presionaban para tenerla. Mi madre me dejaba notitas en la mesa antes de regresar a trabajar, me ordenaba cuántas frases en francés debía aprender, cuántos libros debía leer, todo estaba planeado para mí.

Por órdenes de mi madre debía leer todo Proust, de principio a fin, todo Camus, todo André Gide: mi padre quería que yo leyera a todos los rusos. Pero incluso bajo estas órdenes, hallé mi escape en los libros. Tal como en mis sueños, la realidad de los libros que leía era más fuerte que la que me rodeaba.

La ropa que hice a partir de las cortinas, 1960.

Cuando leía un libro, todo a mi alrededor dejaba de existir. Toda la infelicidad de mi familia, las peleas amargas de mis padres, la tristeza de mi abuela porque le habían quitado todo lo suyo, todo desaparecía. Me unía a los personajes.

Las narrativas extremas me fascinaban. Me encantaba leer sobre Rasputín, a quien ninguna bala podía matar. El comunismo combinado con el misticismo era una gran parte de mi ADN. Y nunca olvidaré un cuento extraño de Camus, «El renegado». Trataba de un misionero cristiano que había ido a convertir a una tribu del desierto pero, al final, más bien ellos terminaron convirtiéndolo a él. Cuando rompe una de sus reglas, le cortan la lengua.

Kafka me atrajo con un poder enorme. Devoré El castillo; de verdad sentí que vivía en el libro. Kafka poseía una forma peculiar de llevarme al laberinto burócrata que el protagonista, K., luchaba por superar. Era una agonía, no había escapatoria. Sufría junto a K.

Al leer a Rilke, por otro lado, sentía respirar puro oxígeno poético. Habla de la vida de una forma distinta a como la había concebido. Su expresión del sufrimiento cósmico y el conocimiento universal se relacionaba con las ideas que más tarde encontraría en escritos sufíes y del budismo zen. Encontrármelos por primera vez fue embriagador:

Tierra, ¿no es esto lo que quieres: invisible

resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño

ser alguna vez invisible? ¡Tierra! ¡Invisible!

¿Cuál, si no la transformación, es tu misión urgente?

El único regalo bueno que mi madre me dio fue un libro llamado Cartas del verano de 1926, sobre la correspondencia entre tres escritores: Rilke, Marina Tsvietáieva, la poeta rusa, y Boris Pasternak, el autor de Doctor Zhivago. Ninguno de los tres se conocía, pero adoraban el trabajo del otro y durante cuatro años los tres se escribieron sonetos y se los enviaron entre ellos. A través de esta correspondencia cada uno se enamoró apasionadamente de los otros dos.

¿Puedes imaginar a una quinceañera solitaria que se encuentra con una historia como esta? (Y el hecho de que Tsvietáieva y yo compartiéramos el nombre de pila parecía contener un significado cósmico.) Finalmente, lo que ocurrió después fue que Tsvietáieva comenzó a enamorarse más de Rilke que de Pasternak, y le escribió diciendo que quería viajar a Alemania para conocerlo. «No puedes», respondió él en una carta. «No puedes conocerme.»

Esto solo encendió su pasión. Continuó escribiendo, insistió en que viajaría para conocerlo y luego escribió: «No me puede conocer. Me estoy muriendo.»

«Te prohíbo que mueras», respondió ella en una carta. Pero murió de cualquier forma y el triángulo se quebró.

Tsvietáieva y Pasternak siguieron escribiéndose sonetos, ella en Moscú, él en París. Luego, como se había casado con un ruso «blanco» que fue encarcelado por los comunistas, tuvo que marcharse de Rusia. Se fue al sur de Francia, pero luego se le acabó el dinero y tuvo que regresar a su país. Ella y Pasternak decidieron que, tras cuatro o cinco años de esta correspondencia apasionada, ella se detendría, de camino a casa, en la Gare de Lyon en París y ahí se conocerían.

Ambos se encontraban terriblemente nerviosos cuando al fin se conocieron. Ella llevaba consigo un viejo maletín ruso, tan colmado de sus pertenencias que se caía a pedazos: al ver cómo luchaba por cerrar la bolsa, Pasternak corrió a buscar un pedazo de cuerda y ató el maletín para que pudiera cerrarse.

Se quedaron ahí simplemente sentados, apenas pudieron hablar, sus escritos los habían llevado tan lejos que cuando se encontraron en presencia del otro las emociones los sobrecogieron. Pasternak le dijo que iría a comprar una cajetilla de cigarros, se marchó y nunca regresó. Tsvietáieva permaneció sentada, esperando y esperando, hasta que por fin llegó el momento de abordar su tren. Tomó su maletín atado con la cuerda y regresó a Rusia.

Volvió a Moscú. Su marido se encontraba en prisión, no tenía dinero. Se fue a Odessa y ahí, en la desesperación por sobrevivir, escribió una carta al club de escritores preguntando si podía hacerles la limpieza. Ellos contestaron por escrito que no necesitaban ayuda. Así que tomó la misma cuerda que Pasternak había usado para amarrar su maletín roto y se colgó.

Cuando leía un libro como ese, no salía de casa hasta terminarlo. Simplemente me iba a la cocina, comía y regresaba a mi cuarto, leía, regresaba a comer y seguía leyendo. Eso era todo. Durante varios días.

Cuando tenía unos doce años, mi madre consiguió una lavadora de Suiza. Eso fue un gran suceso; fuimos una de las primeras familias en Belgrado en tener una. Llegó una mañana: nueva, brillante y misteriosa. La pusimos en el baño. Mi madre no confiaba en la máquina. Lavaba con ella la ropa y luego la sacaba y se lo daba todo a la sirvienta para que la lavara a mano.

Una mañana llegué de la escuela y simplemente me senté en el suelo a mirar fijamente cómo trabajaba esta nueva y fascinante máquina, cómo agitaba la ropa con un sonido monótono. DUN-DUN-DUN-DUN. Quedé hipnotizada. La máquina tenía un escurridor automático y dos rodillos de caucho que giraban lentamente en dirección opuesta mientras la ropa se batía en la tina de la lavadora. Comencé a jugar con ella, metiendo los dedos entre los rodillos y sacándolos rápidamente.

Pero en una ocasión no saqué la mano a tiempo y los rodillos atraparon mis dedos y comenzaron a engullirlos, a apretarlos. El dolor fue insoportable; grité. Mi abuela estaba en la cocina. Al escucharme corrió hacia el baño pero, con su limitadísima comprensión de la tecnología, no se le ocurrió sencillamente desconectar la máquina. Más bien corrió a la calle a pedir ayuda. Mientras tanto, los rodillos seguían engullendo mi mano.

Vivíamos en un tercer piso y mi abuela era una mujer de gran tamaño. Bajar y subir tres pisos de escaleras le tomó bastante tiempo. Cuando regresó la acompañaba un joven musculoso; mi antebrazo entero había quedado atorado entre los rodillos que giraban lentamente.

Lo que entendía el joven sobre la tecnología no era mucho más avanzado que lo que entendía mi abuela, y desconectar la máquina tampoco se le ocurrió a él. Decidió usar sus músculos para salvarme. Con toda su fuerza, separó los rodillos y recibió una descarga eléctrica tan fuerte que salió disparado por el baño, donde quedó inconsciente. Yo también caí al suelo con mi brazo hinchado y azul.

Para entonces, mi madre ya había llegado y rápidamente comprendió la situación. Llamó a una ambulancia para el joven y para mí y luego me propinó una fuerte bofetada.

De niña, aprender la historia de los partisanos era muy importante en el colegio. Teníamos que aprender el nombre de cada una de las batallas, y de cada río y cada puente que hubieran cruzado los soldados. Y, claro, debíamos aprender sobre Stalin, Lenin, Marx y Engels; cada espacio público en Belgrado tenía una enorme fotografía del presidente Tito, con fotos de Marx y de Engels a sus costados.

En Yugoslavia, al cumplir los siete años, te convertías en «pionero» del Partido. Te obsequiaban con una bufanda roja para cubrir tu cuello, la cual debías planchar y siempre tener junto a tu cama. Aprendimos a marchar y a cantar himnos comunistas y a creer en el futuro de nuestro país y demás. Recuerdo lo orgullosa que me sentía al usar esa bufanda y al ser una pionera y una militante del Partido. Me quedé horrorizada cuando un día descubrí que mi padre, que siempre tuvo un peinado muy elaborado, usaba mi bufanda de pionera como pañuelo para acomodarse el peluquín.

Los desfiles eran muy importantes y todos los niños debían participar. Los celebrábamos cada primero de mayo, pues es un día festivo internacional del comunismo, y el 29 de noviembre, que es el día en que Yugoslavia se convirtió en una república. Todos los niños nacidos el 29 de noviembre podían visitar a Tito y recibían dulces. Mi madre me dijo que yo había nacido el 29, pero en ningún año me permitió ir por dulces. Me dijo que no me había comportado lo bastante bien para merecer el privilegio. Era otra forma de castigarme. Unos años después, a los diez, descubrí que había nacido el 30 de noviembre, no el 29.

Tuve mi primera regla a los doce años y me duró más de diez días; muchísima sangre. La sangre seguía, este líquido rojo que salía de mi cuerpo sin parar. Con los recuerdos de mi infancia del sangrado sin control y la hospitalización sentía mucho miedo. Creí que me estaba muriendo.

Fue la nana Mara, no mi madre, quien me explicó qué era la menstruación. Mara era una mujer redonda y noble con un gran pecho y con labios carnosos. Cuando me tomó entre sus brazos con esa calidez para decirme lo que le ocurría a mi cuerpo, tuve el extraño impulso de besarla en la boca. No nos besamos, fue un momento muy confuso y el impulso no regresó. Pero de repente mi cuerpo se llenó de sensaciones confusas. Fue también entonces cuando comencé a masturbarme, frecuentemente, y siempre con un profundo sentimiento de vergüenza.

Mis primeras migrañas llegaron junto con la pubertad. Mi madre también las padecía; una o dos veces a la semana llegaba temprano del trabajo y se encerraba en su habitación, en la oscuridad. Mi abuela le ponía algo frío sobre su cabeza: filetes de carne, patata o pepino. Y nadie podía hacer ni un ruido en el apartamento. Danica, por supuesto, nunca se quejó; esta era su determinación espartana.

No podía creer lo dolorosas que resultaban mis propias migrañas: mi madre nunca habló de las de ella, y nunca pronunció una palabra de empatía sobre las mías. Los ataques duraban veinticuatro horas enteras. Me recostaba en mi cama agonizando. De cuando en cuando corría al baño a vomitar y defecar al mismo tiempo. Vomitar y defecar solo empeoraban el dolor. Me entrené para quedarme completamente quieta en ciertas posiciones —con la cabeza en mi frente, o mis piernas completamente estiradas, o mi cabeza inclinada hacia algún lado— que parecían aliviar ligeramente la agonía. Fue el comienzo de mi educación en cuanto a aceptar y superar el dolor y el miedo.

Por aquel entonces descubrí papeles de divorcio debajo de las sábanas en el armario. Pero mi madre y mi padre continuaron viviendo juntos —en el infierno— durante tres años más. Dormían en la misma habitación; las pistolas en su mesa de noche. La peor parte era cuando mi padre llegaba en mitad de la noche y mi madre enloquecía, comenzaban a golpearse. Luego ella corría hacia mi cuarto, me levantaba de la cama y me sostenía frente a ella como un escudo para que él dejara de golpearla. Nunca a mi hermano, siempre a mí.

Hoy en día no soporto, nunca, que alguien levante la voz con enfado. Cuando alguien lo hace me quedo congelada.

Mi hermano, Velimir, 1962.

Es una respuesta automática. Yo misma podré enfadarme, pero gritar de ira me lleva mucho tiempo. Se requiere una cantidad increíble de energía. A veces grito en obras de performance, es una forma de exorcizar los demonios. Pero eso no equivale a gritarle a alguien.

Mi padre siguió siendo mi amigo, y cada vez me volvía más enemiga de mi madre. Cuando yo tenía catorce años, mi madre se convirtió en delegada de Yugoslavia ante la UNESCO, en París, y en ocasiones debía pasar meses ahí. La primera vez que se fue, mi padre llevó unos clavos largos al salón, se subió a la escalera y los clavó en el techo. ¡Cayó yeso por todos lados! Mi hermano y yo colgamos un columpio de los clavos y nos encantaba. Nos sentíamos en el cielo; era una libertad total. Al regresar, mi madre explotó. Quitaron el columpio.

Cuando cumplí catorce años, mi padre me regaló una pistola. Era una hermosa pistolita con un mango de marfil y un cañón de plata con un grabado. «Esta es una pistola para llevar en la bolsa de la ópera», me explicó. Nunca supe si era broma o no. Él deseaba que aprendiera a disparar, así que llevé la pistola al bosque y di unos cuantos disparos, luego se me cayó por accidente en la nieve. Nunca la encontré.

También a los catorce, mi padre me llevó a un club de strippers. Fue loco e inapropiado, pero no hice ninguna pregunta.

Deseaba tener medias de nailon, un objeto prohibido desde el punto de vista de mi madre: solo las prostitutas vestían medias como esas. Mi padre me compró unas. Mi madre las tiró por la ventana. Yo sabía que me estaba sobornando —para que lo amara, para que no le contara a mi madre de sus escapadas—, pero mi madre lo sabía todo.

Nunca quiso que ni mi hermano ni yo lleváramos amigos a casa, pues les tenía pavor mortal a los gérmenes. Éramos tan tímidos que los otros niños se burlaban de nosotros. Una vez, no obstante, mi colegio sostuvo un programa de intercambio con niños de Croacia. Yo fui a la casa de una niña croata en Zagreb; tenía una familia maravillosa. Sus padres eran amorosos el uno con el otro y con sus hijos; en las comidas todos se sentaban a la mesa, charlaban y reían mucho. Luego la niña vino a quedarse con mi familia y fue horrible. No hablábamos. No reíamos. Ni siquiera nos sentábamos juntos. Me sentía muy avergonzada —de mí misma y de mi familia, y de la completa falta de amor en casa—, y esa sensación me resultaba infernal.

A los catorce, invité a un amigo, un niño del colegio, a jugar a la ruleta rusa al apartamento. No había nadie en casa. Jugamos en la biblioteca, sentados en extremos opuestos de la mesa. Tomé el revólver de mi padre de su mesa de noche, le saqué todas las balas excepto una, giré el tambor y le entregué la pistola a mi amigo. Presionó la boca del cañón contra su sien y apretó el gatillo. Solo escuchamos un chasquido. Me pasó la pistola. La puse contra mi sien y apreté el gatillo. De nuevo, solo escuchamos un chasquido. Luego apunté la pistola hacia la librería y apreté el gatillo. Hubo una explosión enorme y la bala salió disparada a través de la habitación justo hacia el lomo de El idiota, de Dostoievski. Un minuto después, comencé a notar un sudor frío y no pude dejar de temblar.

Mi adolescencia fue desesperadamente incómoda e infeliz. En mi cabeza, era la niña más fea del colegio, extraordinariamente fea. Era alta y delgada y los niños me llamaban jirafa. Tenía que sentarme en el fondo del salón porque era muy alta, pero no alcanzaba a ver el pizarrón, así que sacaba malas calificaciones. Finalmente se dieron cuenta de que necesitaba gafas. No estamos hablando de gafas normales; se trataba de la clase de gafas feas que provenían de un país comunista, con cristales gruesos y una montura pesada. Así que intentaba romperlas poniéndolas en la silla y sentándome encima de ellas, o las ponía en la ventana y la cerraba «por accidente».

Con mi padre, vestida con mis enaguas improvisadas, 1962.

Mi madre nunca me dio ropa que los otros niños vistieran. Por ejemplo, en ese momento las enaguas estaban muy de moda, yo hubiera muerto por una de ellas, pero nunca me compró unas. No era porque no tuvieran dinero, dinero había. Tenían más dinero que los demás porque eran partisanos, eran comunistas, eran la burguesía roja. Así que, para parecer que llevaba enaguas, me ponía seis o siete faldas por debajo de la mía, pero nunca quedó bien, las distintas capas de faldas se veían o se caían.

Y luego estaban los zapatos ortopédicos. Como tenía pies planos, debía usar zapatos correctivos, y no cualquiera, sino de esos horribles y socialistas: cuero amarillo pesado hasta el tobillo. Y no bastaba con que los zapatos fueran pesados y horrendos; mi madre le pedía al zapatero que le pusiera a la suela dos pedazos de metal, como una herradura, para que los zapatos no se gastaran demasiado rápido. Así que hacían ese ruido clip-clop al caminar.

¡Dios mío!, podían escucharme por todos lados con estos zapatos clip-clop. Hasta temía caminar por la calle. Si alguien caminaba por detrás me hacía a un lado y los dejaba pasar, así de avergonzada me sentía. Recuerdo especialmente un desfile del primero de mayo cuando nuestro colegio tuvo el honor de marchar frente al mismísimo Tito. Nuestra formación debía ser precisa; practicamos durante un mes en el patio del colegio para perfeccionarla. En la mañana del primero de mayo, nos reunimos para comenzar el desfile y, casi en cuanto comenzamos a marchar, una de las piezas de metal se desprendió de mi zapato y no pude caminar correctamente. De inmediato me sacaron de la formación. Lloré de vergüenza y de ira.

Así que, si puedes imaginártelo, tenía las piernas flacas, zapatos ortopédicos y unas gafas horrorosas. Mi madre me cortaba el pelo muy por encima de la oreja, lo peinaba con un broche y me vestía con pesados vestidos de lana. Tenía cara de bebé pero con una nariz increíblemente grande. Mi nariz era adulta pero mi cara no, me sentía espantosa.

Solía preguntarle a mi madre si podía arreglarme la nariz y cada vez que le preguntaba me abofeteaba. Luego fabriqué un plan secreto.

En aquel entonces, Brigitte Bardot era una gran estrella y para mí era el ideal de belleza y sensualidad. Pensaba que, si podía tener una nariz como la de Brigitte Bardot, todo iría bien. Así que se me ocurrió el siguiente plan, que me parecía perfecto. Recorté fotos de Bardot desde todos los ángulos; mirando fijamente hacia la cámara, del lado izquierdo, de su lado derecho para mostrar su hermosa nariz. Y puse todas esas fotos en mis bolsillos.

Mi madre y mi padre tenían una enorme cama matrimonial hecha de madera. Por la mañana, a mi padre le gustaba jugar al ajedrez en el pueblo y a mi madre le gustaba tomar café con sus amigas, así que me quedaba sola en casa. Fui a su habitación y me puse a dar vueltas encima de la cama tan rápido como podía. Deseaba caerme en el borde de la cama y romper mi nariz para poder ir al hospital. Tenía fotos de Brigitte Bardot en los bolsillos y pensé que sería una tarea fácil para los doctores el que, una vez que estuviera ahí, hicieran que mi nariz quedara como la de ella. En mi mente era un plan perfecto.

Así que giré y giré y me caí de la cama pero no me golpeé la nariz. Más bien me corté profundamente en la mejilla. Yací ahí en el suelo, sangrando por mucho tiempo. Finalmente, mi madre llegó a casa. Observó la situación con sus ojos severos, tiró las fotografías por el retrete y me abofeteó. En retrospectiva, me siento agradecida de no haberme roto la nariz, pues creo que mi cara con una nariz de Brigitte Bardot habría sido un desastre. Además, ella no envejeció muy bien.

Mis cumpleaños significaban momentos de tristeza. Para empezar, nunca me daban el regalo correcto y luego la familia nunca se juntaba de verdad. Nunca hubo alguna especie de alegría. Recuerdo que al cumplir dieciséis lloré bastante porque por primera vez me di cuenta de que moriría. Me sentía tan poco amada, tan abandonada por todos. Escuché el Concierto para piano núm. 21 de Mozart una y otra vez, esa pieza contenía cierto motivo que me hacía sangrar el alma. Y al cabo de un tiempo me corté la muñeca de verdad. Hubo tanta sangre que pensé que me moriría. Al final resultó que me había cortado profundamente, pero no alcancé las importantísimas arterias radiales. Mi abuela me llevó al hospital y me dieron cuatro puntos; nunca le contó nada a mi madre.

Solía escribir poemas sobre la muerte. Pero mi familia nunca habló sobre la muerte, en especial frente a mi abuela. Nunca discutimos nada desagradable frente a ella. Años más tarde, cuando estalló la guerra de Bosnia, mi hermano subió hasta la terraza del edificio de apartamentos de mi abuela y comenzó a zarandear la antena de mi abuela para que ella pensara que no funcionaba su televisión, que después llevaron a «reparar». Fue por eso (y porque no volvió a salir de casa) por lo que nunca se enteró de la guerra.

Cuando tenía diecisiete, mi madre y mi padre organizaron una fiesta para celebrar su aniversario: dieciocho años felizmente casados. Tuvieron una cena en nuestra casa e invitaron a todos sus amigos. Luego, al marcharse todos, el drama volvió a empezar.

Mi padre fue a la cocina a limpiar, lo cual fue extraño porque nunca hacía nada en la cocina. Por alguna inexplicable razón, estaba en la cocina y me dijo: «Lavemos las copas de champán. Tú las secas».

Así que tomé el pañuelo y lo preparé para secar. Pero él accidentalmente rompió la primera copa que lavó, y en ese momento mi madre entró a la cocina, vio la copa rota en el suelo y explotó. Acababan de pasar varias horas fingiendo que eran felices, y se les había acumulado todo ese enojo y esa amargura, esa ira. Vio el cristal roto en el suelo y comenzó a gritarle a mi padre acerca de todo: sobre lo torpe que era y el desastre que era su matrimonio y todas las mujeres con las que se había acostado. Él simplemente se quedó allí de pie y yo lo miraba en silencio mientras sostenía un pañuelito en mi mano.

Ella gritó y gritó y mi padre no dijo nada. No se movía. Parecía una obra de Beckett. Tras varios minutos de lamentarse por toda la mierda de su matrimonio, se detuvo, pues él no respondía. Finalmente él preguntó: «¿Has terminado?». Ella contestó que sí, él tomó las demás copas de champán, una por una, y estrelló las once contra el suelo. «No puedo escuchar esto otras once veces», dijo mi padre y se fue de casa.

Ese fue el principio del final. Poco tiempo después se marchó para siempre. La noche en que se fue, vino a mi habitación a despedirse y me dijo: «Me marcho y no volveré, pero aún nos seguiremos viendo». Se marchó a un hotel y nunca regresó.

Al día siguiente lloré tanto que sufrí una especie de crisis nerviosa. Tuvieron que llamar al doctor para que me diera algo; no paraba de llorar. El duelo me enloquecía porque siempre había sentido el amor y el apoyo de mi padre. Sabía que sin él me sentiría aún más sola.

Pero luego mi abuela se mudó.

La cocina se convirtió en el centro de mi mundo, todo ocurría en la cocina. Teníamos una empleada, pero mi abuela Milica nunca confió en ella, por lo que siempre llegaba a primera hora y se hacía cargo. Había una estufa de leña y una gran mesa donde me sentaba con mi abuela y le hablaba de mis sueños. Eso era principalmente lo que hacíamos juntas. Le interesaba mucho el significado de los sueños y los interpretaba como señales. Si soñabas con que se te caían los dientes pero no sentías dolor, significaba que algún conocido moriría. Pero si sentías dolor significaba que alguien entu familia moriría. Soñar con sangre significaba que pronto recibirías buenas noticias. Si soñabas que morías significaba que tendrías una larga vida.

Mi madre salía a trabajar a las siete y cuarto y todos se relajaban cuando se iba. Cuando regresaba por la tarde (a las dos y cuarto en punto) yo sentía que el control militar se había restablecido. Siempre temía haber hecho algo malo, que se diera cuenta de que había movido un libro de izquierda a derecha o que el orden de nuestra casa se hubiera roto de alguna manera.

Una vez, sentadas en la mesa de la cocina, mi abuela me contó su historia; era mucho más abierta conmigo, creo, que con nadie.

La madre de mi abuela venía de una familia muy rica y se había enamorado de un sirviente. Eso estaba prohibido, claro, por lo que fue expulsada de la familia. Se fue a vivir con él a su villa, donde fueron paupérrimos. Tuvieron siete hijos y ella lavaba ropa para ganar dinero. Incluso trabajó como sirvienta para su propia familia y les lavó la ropa. Le daban muy poco dinero y a veces un poco de comida. Pero había muy poca comida en la casa de mi bisabuela. Mi abuela me contó que su madre, por orgullo, siempre ponía cuatro cazuelas en los hornillos, pero que esto era solo para aparentar, en caso de que los vecinos pasaran a visitarla. Solo hervía agua porque no había qué comer.

Mi abuela era la más joven de siete hijos y era muy hermosa. Un día, a los quince, cuando iba a la escuela se percató de que un hombre que caminaba junto con otro la estaba mirando. Al llegar a su casa, su madre le dijo que preparara café porque alguien se había interesado en casarse con ella. Así es como funcionaban las cosas por aquel entonces.

Para la familia de mi abuela el interés de este joven representaba una bendición; no tenían nada, así que cuando se casara sería una boca menos que alimentar. Mejor aún, el hombre venía de la ciudad y era rico, pero también era mucho mayor: ella tenía quince y él, treinta y cinco. Ella recordaba haberle preparado café turco ese día y llevárselo, era la primera vez que le veía la cara a su futuro esposo. Pero al servir el café se sintió demasiado tímida para verlo. Él habló sobre sus planes de matrimonio con sus padres y luego se fue.

Tres meses después se la llevaron de su casa al sitio donde se llevaría a cabo la boda y entonces, a los quince, ya se había casado y vivía en la casa de este hombre. Era apenas una niña, una virgen. Nadie le había contado nada sobre el sexo.

Me contó lo que ocurrió en la primera noche en que él trató de hacerle el amor. Gritó enloquecida, corrió con la madre de su esposo —todos vivían juntos— y se metió bajo las sábanas de su suegra diciendo: «¡Me quiere matar, me quiere matar!». Su suegra la sostuvo entre sus brazos toda la noche y le dijo: «No, no te quiere matar; eso no es matarte; es una cosa muy diferente». Pasaron tres meses antes de que perdiera su virginidad.

El marido de mi abuela tenía dos hermanos. Uno era sacerdote en la Iglesia ortodoxa, el otro tenía negocios con mi abuelo. Eran comerciantes. Importaban especias, seda y otros bienes del Medio Oriente; eran dueños de tiendas, casas y tierras, y eran muy ricos.

El hermano de mi abuelo, el sacerdote, finalmente se convirtió en el patriarca de la Iglesia ortodoxa en Yugoslavia, el hombre más poderoso del país junto al rey. A principios de la década de 1930, cuando el país continuaba siendo una monarquía, Alejandro, rey de Yugoslavia, le pidió al patriarca que uniera las Iglesias ortodoxa y católica. El patriarca se negó.

El rey invitó al patriarca y a sus dos hermanos ricos a almorzar para discutir el asunto. Asistieron al almuerzo, pero el patriarca se resistió a cambiar de parecer. Y el rey ordenó que le sirvieran comida que contenía diamantes machacados. Al cabo de los siguientes tres meses, el patriarca, mi abuelo y su otro hermano murieron por terribles sangrados intestinales. Así que mi abuela enviudó a una edad muy temprana.

Mi abuela y mi madre tenían una relación extraña, una relación mala. Mi abuela se enfadaba con mi madre todo el tiempo, por muchas razones. Antes de la guerra, mi abuela, la viuda rica, tuvo que ir a prisión porque su hija, mi madre, era abiertamente comunista; fue obligada a comprar su libertad con el oro que tenía guardado. Luego, tras la guerra, cuando los comunistas llegaron al poder, mi madre debió renunciar a todos sus bienes materiales —y a los de su madre— para demostrar su compromiso con el Partido. De hecho, hizo una lista de las posesiones de mi abuela y se la dio al Partido Comunista, pues era una comunista muy leal. Esto fue por el bien del país. Así que mi abuela perdió sus tiendas. Perdió su tierra y su casa. Lo perdió todo. Se sintió profundamente traicionada por su propia hija.

Y entonces ahí estaba, sin mi padre, viviendo con nosotros, difícil para ella y para mi madre, pero tan importante para mí.

Aún recuerdo vívidamente algunas cosas sobre ella. Desde los treinta, comenzó a guardar la ropa en la que quería que la enterraran. Cada diez años, conforme cambiaba la moda, también cambiaba de ropa de entierro. Al principio era un conjunto completamente beige. Luego cambió a los lunares. Luego vino el azul marino con rayas delgadas y así. Vivió hasta la edad de ciento tres años.

Cuando le preguntaba qué recordaba de la primera y de la segunda guerra, me decía lo siguiente: «Los alemanes hicieron lo correcto. Los italianos siempre buscaban un piano para armar una fiesta. Pero cuando los rusos se aproximan, todos corren porque ellos quieren violar a todas las mujeres, jóvenes y ancianas por igual». También recuerdo que cuando mi abuela voló en un avión por primera vez le pidió a la azafata que no la sentara junto a la ventana, pues se acababa de arreglar el pelo y no quería que el viento lo estropeara.

Como muchas personas de nuestra cultura por aquel entonces, mi abuela era profundamente supersticiosa. Creía que, si al salir de tu casa veías a una embarazada o a una viuda, inmediatamente debías arrancar un botón de tu ropa y arrojarlo, o si no te seguiría la mala fortuna. Si un ave se cagaba sobre ti, significaba la mejor de las suertes.

Cuando tenía exámenes en la escuela, mi abuela derramaba un vaso de agua sobre mí mientras salía de casa para que me fuera bien. En ocasiones, en pleno invierno caminaba por el colegio ¡con mi espalda entera empapada!

Milica podía leer la fortuna con los granos de café turco o con un puñado de alubias blancas que arrojaba para que formaran un patrón y luego leía las imágenes abstractas que estos creaban.

Estas señales y estos rituales conformaban una especie de espiritualidad para mí. También me conectaban con mi vida interna y con mis sueños. Años más tarde, cuando me marché a Brasil para estudiar el chamanismo, los chamanes se fijaban en la misma clase de señales. Si sentías una picazón en tu hombro izquierdo significaba algo en concreto. Cada parte del cuerpo se conectaba con distintos signos que te permitirían entender lo que ocurría dentro de ti, a un nivel espiritual pero también a un nivel físico y mental.

En mi adolescencia, no obstante, yo apenas comenzaba a percatarme de todo esto. Mi desgarbado cuerpo era poco más que una causa de mi vergüenza.

Yo era presidenta del club de ajedrez de mi colegio; jugaba bien. Mi escuela ganó la competición y me eligieron para recibir el premio en el escenario. Mi madre no me quiso comprar un nuevo vestido para la ceremonia, así que subí al escenario con mis zapatos ortopédicos y mis enaguas falsas. El oficial me entregó el premio —cinco tableros— y, mientras bajaba del escenario, mi enorme zapato se enganchó con algo y me caí, los tableros salieron volando. Todos se rieron. Después de aquello no me sacaron de casa durante días. Se había acabado el ajedrez.

Vergüenza profunda, autoconsciencia máxima. Cuando era joven me era imposible hablar con la gente. Ahora puedo pararme frente a tres mil personas sin apuntes, sin preconcebir lo que diré, sin material visual, y fácilmente logro observar a todo el público y hablar durante horas.

¿Qué ocurrió?

Ocurrió el arte.

A los catorce, le pedí a mi padre un juego de pinturas de óleo. Me lo compró y también se encargó de que un viejo amigo partisano me diera clases, un artista llamado Filo Filipović. Filipović, quien era parte de un grupo llamado Informel, pintaba lo que él llamaba paisajes abstractos. Llegó a mi estudio cargando pinturas, lienzos y otros materiales, y me dio mi primera lección de pintura.

Cortó un pedazo de lienzo y lo puso en el suelo. Abrió una lata de pegamento y arrojó el líquido sobre el lienzo, añadió un poco de arena, pigmento amarillo, rojo y negro. Luego vertió medio litro de gasolina, encendió una cerilla y todo explotó.

—Esto es un atardecer —me dijo. Y luego se marchó.

Me causó una gran impresión. Me esperé a que la hojarasca carbonizada se secara y, después, con mucho cuidado, lo prendí con alfileres en la pared. Más tarde mi familia y yo nos fuimos de vacaciones. Cuando regresé en agosto, el sol ya lo había secado todo. El color se había ido y la arena se había caído. No quedaba nada más que una pila de ceniza y de arena en el suelo. El atardecer ya no existía.

Más tarde entendí por qué había sido tan valiosa esta experiencia. Me enseñó que el proceso era más importante que el resultado, al igual que la performance me es más importante que el objeto. Presencié el proceso de crearlo y luego el de destruirlo, no tuvo duración ni estabilidad. Estaba hecho de proceso puro. Más tarde leí una cita de Yves Klein que me encantó: «Mis cuadros son solo la ceniza de mi arte».

Guardaba el cuadro en mi estudio. Pero un día, recostada sobre la hierba, simplemente contemplando el cielo sin nubes, vi que sobre mí volaban doce aviones militares que dejaban rastros blancos tras ellos. Los miré con fascinación conforme el rastro desaparecía lentamente y el cielo se volvía perfectamente azul otra vez. Todo se me ocurrió al mismo tiempo. ¿Por qué pintar? ¿Por qué debería limitarme a dos dimensiones cuando podía crear arte de cualquier cosa: fuego, agua, el cuerpo humano? ¡Cualquier cosa! Hubo como un clic en mi cabeza: me di cuenta de que ser una artista significaba poseer una libertad inmensa. Si deseaba crear algo del polvo o de la basura, podía hacerlo. Fue una sensación increíblemente liberadora, en especial para alguien que venía de un hogar en el que casi no había libertad.

Fui hasta la base militar en Belgrado y pregunté si podían volar una docena de aviones. Mi plan era darles direcciones con respecto a dónde volar para que los rastros del motor crearan un patrón en el cielo. Los hombres en la base llamaron a mi padre y le dijeron: «Por favor, ven y saca a tu hija de aquí. No tiene ni idea de lo caro que resultaría volar aviones para que ella haga sus dibujos en el cielo».

Sin embargo, no abandoné la pintura de golpe. A los diecisiete años comencé a prepararme para entrar en la Academia de Arte de Belgrado; debía ir a la escuela nocturna y asistir a clases de dibujo, preparar un portafolio y presentarlo para ser admitida. Recuerdo que todos mis amigos decían: «¿Por qué te molestas siquiera? No necesitas hacer nada. Tu madre puede simplemente hacer una llamada y meterte». Aquello me enfadaba muchísimo, pero en realidad solo me sentía avergonzada. Lo que me decían era cierto, y me convenció más que nunca para establecer mi propia identidad.

Las clases de la escuela nocturna eran de dibujo en vivo y había modelos hombres y mujeres. Yo nunca había visto a un hombre desnudo. Recuerdo que una vez el modelo era gitano, un hombre pequeño, pero cuyo pene colgaba hasta sus rodillas. ¡No podía ni mirarlo! Así que dibujé todo menos su pene. Cada vez que el profesor se acercaba y veía mi dibujo decía: «Este es un dibujo inconcluso».

Yo en Rovijn, Istria, 1961.

En una ocasión, a los once o doce años, estaba sentada en el sillón leyendo un libro que me agradaba bastante y comiendo chocolate, mi raro momento de felicidad estaba completo. Estaba sentada leyendo y comiendo, completamente relajada, mis piernas abiertas sobre el cojín del sillón. Y de la nada, mi madre vino a mi cuarto, me abofeteó tan fuerte que me hizo sangrar la nariz. Yo pregunté: «¿Por qué?». Ella contestó: «Cierra las piernas cuando te sientes sobre el sillón».

Mi madre tenía una idea muy extraña sobre el sexo. Le preocupaba mucho que perdiera mi virginidad antes del matrimonio. Si recibía una llamada y la voz era de un hombre, solía decir: «¿Qué quieres con mi hija?» y azotaba el teléfono. También solía abrir toda mi correspondencia. Me dijo que el sexo era sucio y que solo era bueno si deseabas tener un hijo. El sexo me atemorizaba porque no deseaba tener hijos, pues me parecían una terrible trampa. Y lo único que deseaba era ser libre. Cuando llegué a la escuela de arte, todos en mi clase habían perdido la virginidad. Las otras personas asistían a fiestas, pero mi madre siempre me exigió llegar a casa a las diez en punto —incluso a los veintitantos—, así que yo no iba. Nunca había tenido novio y debido a eso pensaba que me debía estar ocurriendo algo verdaderamente malo. Y ahora, cuando miro las fotografías, pienso que me veo bien, pero en aquel entonces me sentía terriblemente fea.