22,99 €

Mehr erfahren.

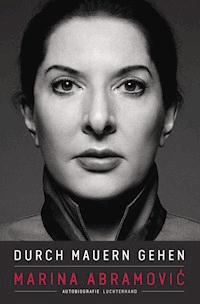

- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Autobiografie – zum 70. Geburtstag am 30. November 2016

Sie hat die Grenzen der Kunst gesprengt: sich gepeitscht, mit einer Glasscherbe ein Pentagramm in den Bauch geritzt, ein Messer in die Finger gerammt. Sie ist 2500 Kilometer auf der Chinesischen Mauer gegangen, zwölf Jahre in einem umgebauten Citroën-Bus durch die Welt gefahren und hat ein Jahr bei den Aborigines in Australien gelebt. Spätestens seit »The Artist is Present« – ihrer berühmten Performance 2010 im New Yorker Museum of Modern Art - gilt Marina Abramović in der ganzen Welt als Kultfigur. Robert Redford schwärmt für sie genauso wie Lady Gaga. Vom »Time Magazine« wurde sie zu den 100 wichtigsten Menschen des Jahres 2014 gewählt.

In ihren Memoiren blickt Abramović zurück auf sieben Lebensjahrzehnte als charismatische Künstlerin und Grenzgängerin. Von ihrer strengen Kindheit im kommunistischen Jugoslawien, wo sie bei ihren der politischen Elite nahestehenden Eltern im Schatten Titos aufwuchs – bis hin zu ihren jüngsten Aktionen, bei denen sie die Seele von Millionen von Menschen mit der Kraft ihres Schweigens berührte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 604

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Zum Buch

»Ich hatte die totale Freiheit erfahren – ich hatte gespürt, dass mein Körper grenzenlos war; dass Schmerz keine Rolle spielte, dass überhaupt nichts eine Rolle spielte – und es war berauschend.«

Sie gilt als Star der internationalen Kunstszene, als die »berühmteste und wohl auch unerbittlichste aller Performance-Künstlerinnen« (ZEIT Online). Eine Frau, die an ihre physischen und psychischen Grenzen geht – und dabei die Grenzen der Kunst sprengt.

In »Durch Mauern gehen« erzählt Marina Abramović von einem Leben jenseits eingefahrener Konventionen, beschreibt die Momente, die sie persönlich und künstlerisch geprägt haben: ihre privilegierte Kindheit im kommunistischen Jugoslawien, ihre ersten radikalen Performances, das unvergessliche Zusammentreffen mit Joseph Beuys. Ihre leidenschaftliche Beziehung mit dem deutschen Künstler Ulay, mit dem sie zwölf Jahre in einem umgebauten Citroën-Bus die Welt bereiste. Sie schildert, was ihr überraschender Erfolg auf der Biennale in Venedig und der Umzug nach New York auslösten. Und was ihr die Langzeit-Performances der letzten Jahre bedeuten, die Hunderttausende begeisterten. Ein mitreißendes Manifest ihrer Mission als Künstlerin.

Zur Autorin

Marina Abramović, 1946 in Belgrad geboren, zählt zu den wichtigsten und einflussreichsten Vertretern der zeitgenössischen Kunst. Ihre Werke sind in weltberühmten Museen zu sehen – in der Tate Modern, im Guggenheim Museum, im Centre Pompidou oder im Hamburger Bahnhof in Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere machte sie mit radikalen Performances auf sich aufmerksam. 1997 wurde sie auf der Biennale in Venedig mit dem »Goldenen Löwen« ausgezeichnet. Ihre jüngsten Performances – allen voran »The Artist Is Present« im New Yorker Museum of Modern Art – waren sensationelle Erfolge und zogen hunderttausende Besucher an. Marina Abramović lebt in New York.

© Marina Abramović

Marina Abramović

mit James Kaplan

DURCH MAUERN GEHEN

Autobiografie

Deutsch von Charlotte Breuer und Norbert Möllemann

Luchterhand

Ich widme dieses Buch meinen FREUNDEN und meinen FEINDEN

1

Eines Morgens ging ich mit meiner Großmutter im Wald spazieren. Alles war friedlich und schön. Ich war noch ganz klein, gerade mal vier Jahre alt. Da sah ich etwas sehr Seltsames – einen Strich, der quer über den Weg verlief. Neugierig lief ich hin. Ich wollte diese Linie nur kurz berühren. In dem Moment stieß meine Großmutter einen lauten Schrei aus. Daran erinnere ich mich noch ganz genau. Eine riesige Schlange lag vor uns auf dem Weg.

Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Angst hatte – obwohl ich keine Ahnung hatte, wovor ich mich fürchten sollte. Im Grunde hatte die Stimme meiner Großmutter mir Angst eingejagt. Dann glitt die Schlange davon, blitzschnell.

Es ist erstaunlich, wie uns Angst eingepflanzt wird, von den Eltern und den Menschen um uns herum. Anfangs ist man noch völlig arglos; man weiß nichts.

Ich in Belgrad, 1951

© Marina Abramović

Ich komme aus einem finsteren Land. Aus dem Nachkriegsjugoslawien von Mitte der 1940er- bis Mitte der 1970er-Jahre. Einer kommunistischen Diktatur unter Marschall Tito. Es mangelte an allem, alles war grau. Der Kommunismus und der Sozialismus haben eins gemeinsam – eine Ästhetik, die auf purer Hässlichkeit beruht. Das Belgrad meiner Kindheit hatte nicht das Monumentale des Roten Platzes in Moskau. Alles war irgendwie ein müder Abklatsch davon. Als hätten die Verantwortlichen sich die kommunistische Brille anderer Leute aufgesetzt und etwas geschaffen, das weniger gut, weniger zweckmäßig und total daneben war.

Nie werde ich die öffentlichen Gebäude vergessen – den schmutzigen Grünton, mit dem die Wände gestrichen waren, die nackten Glühbirnen, die ein trübes Licht verströmten, das alles irgendwie verschattete. Die Wandfarbe und das fahle Licht ließen die Haut der Leute grünlich-gelb aussehen, so als wären sie alle leberkrank. Egal, was man tat, stets schlich sich ein Gefühl der Beklemmung ein, und diese Atmosphäre machte einen irgendwie schwermütig.

Ganze Großfamilien lebten in riesigen, hässlichen Wohntürmen zusammen. Da die jungen Leute keine Chance auf eine eigene Wohnung hatten, waren mehrere Generationen notgedrungen auf engstem Raum versammelt – Oma und Opa, die frischvermählten Eheleute und später der Nachwuchs, was unvermeidlich zu Schwierigkeiten führte. Wenn ein junges Paar Sex haben wollte, musste es in den Park oder ins Kino gehen. Und sich irgendetwas Neues oder Schönes zu kaufen, konnte man sich abschminken.

Ein Witz aus kommunistischen Zeiten: Ein Mann geht in Rente. Weil er ein besonders tüchtiger Arbeiter gewesen war, bekommt er zur Belohnung keine Uhr, sondern ein neues Auto. Er habe Glück, teilt man ihm mit, der Wagen werde an dem und dem Tag geliefert. In zwanzig Jahren.

»Am Vormittag oder am Nachmittag?«, fragt der Mann.

»Was spielt das für eine Rolle?«, fragt der Genosse.

»Am selben Tag kommt auch der Klempner zu mir«, sagt der Mann.

Meine Familie musste das alles nicht erdulden. Meine Eltern waren Kriegshelden: Sie hatten mit den Partisanen gegen die Nazis gekämpft, Kommunisten, angeführt von Tito, deswegen wurden sie nach dem Krieg mit wichtigen Ämtern betraut. Mein Vater gehörte der Leibgarde von Marschall Tito an, meine Mutter leitete das Amt für Denkmalpflege und kaufte Kunstwerke für öffentliche Gebäude an, später war sie Direktorin des Revolutionsmuseums. Weil meine Eltern hohe Ämter bekleideten, genossen wir viele Privilegien. Wir wohnten in einer riesigen Wohnung im Zentrum von Belgrad – in der Makedonska Nummer 32. Es war ein riesiger Altbau aus den 1920er-Jahren, mit eleganten schmiedeeisernen Balkongeländern und hohen Fenstern, wie in Paris. Wir hatten ein ganzes Stockwerk für uns, acht Zimmer für vier Personen – meine Eltern, meinen jüngeren Bruder und mich –, was damals eigentlich undenkbar war. Vier Schlafzimmer, ein Esszimmer, dann der riesige Salon (wie wir unser Wohnzimmer bezeichneten), die Küche, zwei Bäder und noch ein Zimmer für das Hausmädchen. Im Salon standen Regale voller Bücher und ein schwarzer Flügel, an den Wänden hingen zahlreiche Gemälde. Als Leiterin des Revolutionsmuseums konnte meine Mutter die Bilder direkt von den Künstlern erwerben – Ölgemälde im Stil von Cézanne, Bonnard und Vuillard, aber auch abstrakte Werke.

Als Kind empfand ich unsere Wohnung als herrlich luxuriös. Später erfuhr ich, dass sie einmal einer wohlhabenden jüdischen Familie gehört hatte und während der Besatzung von den Nazis beschlagnahmt worden war. Später wurde mir auch klar, dass die Bilder, die meine Mutter in unserer Wohnung aufgehängt hatte, nicht sonderlich gut waren. Wenn ich so zurückblicke, war dieses Zuhause – aus diesen und aus anderen Gründen – wirklich schrecklich.

Meine Eltern, Danica und Vojo Abramović, 1945

© Marina Abramović

Meine Mutter Danica und mein Vater Vojin – genannt Vojo – hatten sich während des Zweiten Weltkriegs kennengelernt. Es war unglaublich romantisch gewesen – sie war wunderschön, er sah ebenfalls gut aus, und sie hatten einander obendrein auch noch das Leben gerettet. Meine Mutter war damals Majorin in der Partisanenarmee und befehligte eine Truppe, die an der Front verwundete Partisanen bergen und in Sicherheit bringen sollte. Einmal jedoch, als die Deutschen auf dem Vormarsch waren, erkrankte sie an Typhus und lag hochfiebernd zwischen den Verwundeten im Lazarett, von Kopf bis Fuß zugedeckt.

Sie wäre wahrscheinlich dort gestorben, wenn mein Vater nicht so eine Schwäche für die Frauen gehabt hätte. Als er ihr langes Haar unter der Decke hervorlugen sah, konnte er nicht anders: Er musste nachsehen, was sich darunter verbarg. Hingerissen von der Schönheit meiner Mutter trug er sie ins nächste Dorf, wo man sie gesund pflegte.

Ein halbes Jahr später war sie wieder an der Front und sorgte dafür, dass Verwundete ins Lazarett geschafft wurden. Eines Tages erkannte sie dort den Mann, der ihr das Leben gerettet hatte. Mein Vater lag einfach da und verblutete – es gab kein Blut für Transfusionen. Aber meine Mutter fand heraus, dass sie dieselbe Blutgruppe hatte wie er, spendete ihm Blut und rettete ihm so das Leben.

Es war wie im Märchen. Dann trennte der Krieg die beiden noch einmal.

Doch sie fanden sich wieder, und als der Krieg zu Ende war, heirateten sie. Im Jahr darauf – am 30. November 1946 – wurde ich geboren.

In der Nacht vor meiner Geburt träumte meine Mutter, sie würde eine riesige Schlange gebären. Am nächsten Tag, sie leitete gerade eine Parteiversammlung, platzte ihre Fruchtblase. Doch sie weigerte sich, vorzeitig aufzubrechen, und fuhr erst ins Krankenhaus, nachdem die Versammlung ordentlich beendet war.

Ich kam zu früh zur Welt, und die Geburt war sehr anstrengend für meine Mutter. Die Plazenta löste sich nicht vollständig, und meine Mutter bekam eine Blutvergiftung. Einmal mehr wäre sie beinahe gestorben. Sie musste ein ganzes Jahr im Krankenhaus bleiben, und es dauerte noch eine ganze Weile, bis sie wieder arbeiten oder sich um mich kümmern konnte.

Anfangs hat mich unser Hausmädchen versorgt. Ich war kränklich und wollte nicht richtig essen – und war bald nur noch Haut und Knochen. Die Frau hatte einen kleinen Sohn, der so alt war wie ich; er kriegte alles, was ich nicht aß, und wurde groß und kugelrund. Eines Tages kam meine Großmutter Milica, die Mutter meiner Mutter, zu Besuch und war entsetzt, als sie sah, wie dünn ich war. Sie nahm mich sofort mit zu sich, und ich blieb sechs Jahre lang bei ihr – bis mein Bruder geboren wurde. Meine Eltern besuchten mich in dieser Zeit nur an den Wochenenden. Für mich waren sie zwei Fremde, die einmal die Woche aufkreuzten und Geschenke mitbrachten, die mir nicht gefielen.

Angeblich bin ich als kleines Kind nicht gern gelaufen. Wenn meine Großmutter zum Markt ging, setzte sie mich auf einen Stuhl am Küchentisch, und wenn sie zurückkam, hatte ich mich nicht vom Fleck gerührt. Ich weiß nicht, warum ich nicht laufen wollte, aber ich glaube, es hat etwas damit zu tun, dass ich von einer Person zur nächsten weitergereicht worden war. Ich war mir nicht sicher, wo ich hingehörte, und vermutlich dachte ich, wenn ich anfing zu laufen, würde das bedeuten, dass ich schon wieder woanders hinmusste.

Die Ehe meiner Eltern war von Anfang an schwierig gewesen, wahrscheinlich schon vor meiner Geburt. Diese unglaublich romantische Liebesgeschichte und ihr gutes Aussehen hatten sie zwar zusammengebracht – der Sex hatte sie zusammengebracht –, aber es gab auch vieles, was die beiden trennte. Meine Mutter stammte aus einer reichen Familie, sie war eine Intellektuelle, sie hatte in der Schweiz studiert. Meine Großmutter hat mir einmal erzählt, als meine Mutter sich den Partisanen anschloss, habe sie sechzig Paar Schuhe zurückgelassen und nur ein einziges Paar robuste Stiefel mitgenommen.

Die Familie meines Vaters war zwar arm, aber aus ihr sind heldenhafte Kämpfer hervorgegangen. Mein Großvater war früher ein hochdekorierter Major in der serbischen Armee gewesen. Und mein Vater war schon vor dem Krieg wegen Verbreitung kommunistischer Ideen eingesperrt worden.

Für meine Mutter war der Kommunismus ein abstraktes Konzept, mit dem sie sich an der Uni in der Schweiz beschäftigt hatte. Sie hatte sich den Partisanen aus Idealismus angeschlossen, nicht zuletzt, weil das damals schick gewesen war. Mein Vater hingegen war Partisan aus Überzeugung, er war eine Kämpfernatur. Er war von den beiden der wahre Kommunist. Für ihn war es der einzig richtige Weg, um die Klassengesellschaft aufzuheben.

Meine Mutter ging gern ins Ballett, in die Oper, in klassische Konzerte. Mein Vater dagegen wollte viel lieber in der Küche Spanferkel braten und mit seinen alten Partisanenkumpel saufen. Meine Eltern hatten also so gut wie nichts gemeinsam, und das führte dazu, dass ihre Ehe sehr unglücklich war. Ständig stritten die beiden miteinander.

Hinzu kam, dass mein Vater ein ausgesprochener Schürzenjäger war – was ihn ursprünglich mit meiner Mutter zusammengebracht hatte.

Vom Beginn der Ehe an war mein Vater meiner Mutter untreu gewesen. Meine Mutter verabscheute das natürlich, und es dauerte nicht lange, bis sie auch ihn verabscheute. Selbstverständlich wusste ich von all dem nichts, solange ich bei meiner Großmutter lebte. Aber als ich sechs war, kam mein Bruder Velimir zur Welt, und ich kehrte wieder in mein Elternhaus zurück. Neue Eltern, neue Wohnung, neuer Bruder, alles auf einmal. Schon sehr bald ging es mir schlechter als vorher.

Ich erinnere mich, dass ich unbedingt zurück zu meiner Großmutter wollte, denn dort hatte ich mich geborgen gefühlt. In ihrem Haus herrschte Ruhe. Sie hatte ihre festen Rituale fürs Aufstehen und Schlafengehen, einen bestimmten Tagesrhythmus. Meine Großmutter war sehr religiös, und ihr ganzes Leben drehte sich um die Kirche. Jeden Morgen um sechs zündete sie eine Kerze an und sprach ein Gebet. Dasselbe tat sie um sechs Uhr abends. Ich ging jeden Tag mit ihr in die Kirche und lernte alles über die verschiedenen Heiligen. In ihrem Haus duftete es immer nach Weihrauch und frisch geröstetem Kaffee. Sie röstete die grünen Kaffeebohnen selbst und mahlte sie in einer Handmühle. Ihr Haus war für mich ein Hort des Friedens.

Als ich wieder bei meinen Eltern wohnte, fehlten mir all diese Rituale. Meine Eltern standen morgens auf, gingen zur Arbeit und überließen mich den Hausmädchen. Außerdem war ich fürchterlich eifersüchtig auf meinen Bruder. Weil er ein Junge war, der erste Sohn, war er das Lieblingskind. So war das auf dem Balkan. Die Eltern meines Vaters hatten siebzehn Kinder, aber meine Großmutter bewahrte nur Fotos von ihren Söhnen auf, keine von ihren Töchtern. Die Geburt meines Bruders wurde als großes Ereignis gefeiert. Später erfuhr ich, dass mein Vater von meiner Geburt niemandem erzählt hatte, aber als Velimir auf die Welt kam, lud er all seine Freunde zum Besäufnis ein und ballerte mit der Pistole herum.

Mit meiner Tante Ksenija, meiner Großmutter Milica und meinem Bruder Velimir, 1953

© Marina Abramović

Das Schlimmste war, dass mein Bruder als Baby epileptische Anfälle erlitt, was dazu führte, dass er noch mehr Aufmerksamkeit bekam. Einmal, als niemand hinsah (ich war sechs oder sieben), habe ich ihn gebadet und hätte ihn beinahe ertränkt – ich habe ihn in die Badewanne gelegt, und er ist einfach untergegangen. Wenn meine Großmutter ihn nicht gerettet hätte, wäre ich als Einzelkind groß geworden.

Natürlich wurde ich bestraft. Ich wurde oft bestraft, für jeden noch so kleinen Verstoß gab es Schläge. Die körperliche Züchtigung übernahmen meine Mutter und ihre Schwester Ksenija, die zu uns gezogen war, nie mein Vater. Sie schlugen mich grün und blau. Aber sie hatten auch andere Methoden. In unserer Wohnung gab es einen Wandschrank (plakar auf Serbokroatisch), der groß und dunkel war. Die Tür hatte keinen Griff, man drückte sie einfach auf. Dieser Wandschrank übte eine starke Faszination auf mich aus, und zugleich machte er mir Angst. Es war mir verboten, ihn zu betreten. Aber wenn ich ungehorsam gewesen war – oder wenn meine Mutter oder meine Tante meinten, ich sei ungehorsam gewesen –, sperrten sie mich in diesen Wandschrank ein.

Ich hatte fürchterliche Angst vor der Dunkelheit. Aber in diesem plakar hausten Geister, spirituelle Wesen – schimmernd, formlos und lautlos, die nicht furchteinflößend waren. Ich redete mit ihnen. Es kam mir vollkommen normal vor, dass sie da waren. Sie waren Teil meiner Realität, meines Lebens. Und wenn ich das Licht einschaltete, verschwanden sie.

Mein Vater war, wie gesagt, ein sehr gut aussehender Mann mit einem kräftigen, strengen Gesicht und vollem Haar. Er hatte das Gesicht eines Helden. Auf Fotos von ihm aus dem Krieg sitzt er fast immer auf einem Schimmel. Er hat in der 13. Montenegrinischen Division der Partisanenarmee gekämpft, einer Guerillatruppe, die Blitzüberfälle auf die Deutschen durchführte. Das erforderte enormen Mut. Viele seiner Freunde sind neben ihm gefallen.

Sein jüngster Bruder war von den Nazis gefangen genommen und zu Tode gefoltert worden. Vojos Partisanentruppe schnappte den Soldaten, der seinen Bruder getötet hatte, und brachte ihn zu ihm. Mein Vater hat ihn nicht erschossen. Er sagte: »Niemand kann meinen Bruder wieder lebendig machen«, und hat den Mann laufen lassen. Er war Partisanenkämpfer, aber er hatte strenge Grundsätze, was das Verhalten im Krieg betraf.

Vojo am Tag der Befreiung, Belgrad, 1944

© Marina Abramović

Mein Vater hat mich nie für irgendetwas bestraft, er hat mich nie geschlagen, und dafür habe ich ihn geliebt. Und obwohl er, als mein Bruder noch ein Baby war, viel Zeit bei seiner Militäreinheit und wenig Zeit bei uns zu Hause verbrachte, standen wir uns sehr nah. Er war immer nett zu mir – ich erinnere mich, dass er mit mir auf Jahrmärkte ging und mir Süßigkeiten kaufte.

Wenn er mich zu einem Ausflug mitnahm, war meistens eine seiner Freundinnen dabei. Die kaufte mir wunderschöne Geschenke. Aber wenn ich dann nach Hause kam und meiner Mutter freudestrahlend erzählte: »Schau mal, das hat die blonde Frau mir alles gekauft!«, nahm meine Mutter mir die Sachen weg und warf sie wutentbrannt aus dem Fenster.

Mein Vater und ich, 1950

© Marina Abramović

Meine Eltern lebten in permanentem Kriegszustand – ich habe nie erlebt, dass sie sich geküsst oder auf andere Weise ihre Zuneigung zum Ausdruck gebracht hätten. Vielleicht war es ja eine Angewohnheit aus ihrer Zeit als Partisanen, aber sie schliefen beide mit geladenen Pistolen auf dem Nachttisch! Ich erinnere mich, wie mein Vater einmal zum Mittagessen nach Hause kam und meine Mutter, während einer der seltenen Phasen, in denen sie überhaupt miteinander redeten, ihn fragte: »Willst du Suppe?« Und als er Ja sagte, trat sie hinter ihn und schüttete ihm die heiße Suppe über den Kopf. Er schrie, schob den Tisch von sich weg, zerdepperte alles Geschirr in Reichweite und rannte hinaus. Immer lag Spannung im Raum. Nie redeten sie miteinander. Ein glückliches Weihnachten gab es nie.

Bei uns wurde sowieso nicht Weihnachten gefeiert; wir waren schließlich Kommunisten. Aber meine Großmutter, die sehr religiös war, feierte am 7. Januar das orthodoxe Weihnachtsfest. Es war großartig und zugleich furchterregend. Großartig, weil sie sich drei Tage Zeit nahm, um eine opulente Feier vorzubereiten – sie kochte ein Festessen, schmückte die ganze Wohnung. Aber dann musste sie die Fenster mit schwarzen Tüchern verhängen, denn damals war es in Jugoslawien gefährlich, Weihnachten zu feiern. Spitzel notierten die Namen von Familien, die für das Fest zusammenkamen; die Regierung bezahlte ihnen eine Belohnung für jede Denunziation. Wir begaben uns also einzeln und in Abständen zum Haus meiner Großmutter und feierten Weihnachten hinter schwarzen Vorhängen. Meine Großmutter war die Einzige, die es schaffte, die ganze Familie zusammenzubringen. Das war wunderbar.

Auch dass sie Traditionen pflegte. Jedes Jahr backte meine Großmutter einen Käsekuchen, in dem sich eine große Silbermünze befand. Wenn man auf die Münze biss – und sich dabei keinen Zahn abbrach –, bedeutete das, dass man im kommenden Jahr Glück haben würde. Man durfte die Münze bis zum nächsten Mal behalten. Außerdem bewarf sie uns mit Reis, und derjenige, auf dem die meisten Reiskörner haften blieben, würde im folgenden Jahr besonders erfolgreich sein.

Das Schlimme war, dass meine Eltern selbst bei diesen Weihnachtsfeiern kein Wort miteinander redeten. Und ich bekam immer nur nützliche Geschenke von ihnen, die mir nicht gefielen. Wollsocken zum Beispiel oder irgendein Buch, das ich dann lesen musste, oder einen Flanellschlafanzug, der jedes Mal zwei Nummern zu groß war, weil meine Mutter behauptete, er würde in der Wäsche einlaufen, was aber nie geschah.

Mit Puppen habe ich nie gespielt, wollte auch keine haben. Und Spielsachen mochte ich genauso wenig. Lieber spielte ich mit den Schatten von vorbeifahrenden Autos, die auf den Wänden tanzten, oder mit einem Sonnenstrahl, der durchs Fenster fiel. In so einem Sonnenstrahl wirbelten winzige Staubkörner herum, und ich stellte mir vor, sie seien kleine Planeten mit Außerirdischen, die uns besuchen kamen. Außerdem waren da noch die schimmernden Wesen im plakar. In der Welt meiner Kindheit wimmelte es von Geistern und unsichtbaren Wesen. Von Schatten und Toten, die ich sehen konnte.

Ich hatte immer schon eine fürchterliche Angst vor Blut – vor allem vor meinem eigenen. Wenn meine Mutter und ihre Schwester mich schlugen, bekam ich überall blaue Flecken, und ständig hatte ich Nasenbluten. Als mir mein erster Milchzahn ausfiel, hörte das Bluten monatelang nicht auf. Ich musste im Sitzen schlafen, um nicht an meinem Blut zu ersticken. Schließlich gingen meine Eltern mit mir zum Arzt, um mich untersuchen zu lassen, und es stellte sich heraus, dass ich eine Blutkrankheit hatte. Anfangs sah es so aus, als wäre es Leukämie. Meine Eltern brachten mich ins Krankenhaus, wo ich fast ein ganzes Jahr lang blieb. Ich war damals sechs. Es war die glücklichste Zeit meiner Kindheit.

Alle aus meiner Familie waren plötzlich nett zu mir. Ausnahmsweise bekam ich schöne Geschenke. Und auch im Krankenhaus waren alle nett. Es war das Paradies auf Erden. Die Ärzte führten alle möglichen Tests durch, und schließlich stellte sich heraus, dass ich keine Leukämie hatte, sondern irgendetwas Mysteriöses – vielleicht eine psychosomatische Reaktion auf die Misshandlungen durch meine Mutter oder meine Tante. Ich bekam alle möglichen Medikamente und kehrte schließlich nach Hause zurück, wo ich prompt wieder mit Schlägen malträtiert wurde, wenn auch vielleicht etwas weniger häufig als vorher.

Von mir wurde erwartet, dass ich die Bestrafungen klaglos über mich ergehen ließ. Ich glaube, in gewisser Weise versuchte meine Mutter, mich zu einer Soldatin zu erziehen, wie sie eine war. Als Kommunistin war sie vielleicht ambivalent, aber sie war unglaublich zäh. Wahre Kommunisten waren bereit, »durch Mauern zu gehen«, jedes Hindernis zu überwinden – sie waren willensstark wie die Spartaner. »Schmerzen kann ich aushalten«, sagte Danica in einem Interview, das ich mit ihr viele Jahre später führte, als sie schon gebrechlich war. »Niemand hat mich je schreien hören, und niemand wird mich je schreien hören.« Beim Zahnarzt bestand sie darauf, keine Spritze zu bekommen, wenn ihr ein Zahn gezogen werden musste.

Die Selbstdisziplin habe ich von ihr gelernt, und ich habe mein Leben lang Angst vor meiner Mutter gehabt.

Meine Mutter war besessen von Ordnung und Sauberkeit, was zum einen wohl aus ihrer Zeit beim Militär herrührte, zum anderen wahrscheinlich eine Reaktion auf das Chaos ihrer Ehe war. Sie bekam es fertig, mich mitten in der Nacht zu wecken, wenn sie fand, dass ich im Schlaf die Laken zerwühlte. Bis heute schlafe ich an der Bettkante und rühre mich die ganze Nacht nicht – nach dem Aufstehen am Morgen schlage ich die Decke einfach wieder zurück. Wenn ich in einem Hotel übernachte, verrät nichts im Zimmer, dass ich überhaupt da gewesen bin.

Meine Mutter während des Besuchs einer bulgarischen Delegation, Belgrad, 1966

© Marina Abramović

Irgendwann erfuhr ich, dass mein Vater meinen Namen ausgesucht hatte und dass er mich nach einer russischen Soldatin benannt hatte, in die er sich im Krieg verliebt hatte; sie wurde vor seinen Augen von einer Granate zerrissen. Meine Mutter hegte einen tiefen Groll gegen diese verflossene Liebe meines Vaters, und ich glaube, diesen Groll hat sie auch auf mich übertragen.

Danicas Ordnungswut hat sich mir ins Unterbewusstsein eingegraben. Eine Zeit lang hatte ich einen immer wiederkehrenden Albtraum, in dem es um Symmetrie ging – er war zutiefst verstörend. In diesem seltsamen Traum war ich eine Generalin, die eine riesige Formation von Soldaten inspizierte. Alle Uniformen waren tipptopp in Ordnung. Dann entfernte ich einen Knopf an der Uniformjacke eines Soldaten, und die ganze Ordnung brach zusammen. Ich wachte jedes Mal schweißgebadet auf, so sehr versetzte mich die Vorstellung in Panik, die Symmetrie zu zerstören.

In einem anderen wiederkehrenden Traum bestieg ich ein Flugzeug und stellte fest, dass es leer war – keine Passagiere. Alle Sicherheitsgurte lagen ordentlich auf den Sitzen bereit, bis auf einen. Und dieser eine nicht vorschriftsmäßig bereitliegende Gurt versetzte mich in Panik, so als wäre es meine Schuld. In den Träumen war ich immer diejenige, die die Symmetrie der Dinge störte und damit gegen ein Verbot verstieß, und es gab immer irgendeine höhere Macht, die mich dafür bestrafte.

Lange glaubte ich, meine Geburt hätte die Symmetrie der Ehe meiner Eltern zerstört – schließlich war ihre Beziehung seitdem gewalttätig und unerträglich. Außerdem hat meine Mutter mir ihr Leben lang vorgeworfen, ich sei genau wie mein Vater, der sie später verlassen hat. Meine Mutter war zwanghaft auf Sauberkeit und Perfektion fixiert. Aber auch auf alles, was mit Kunst zu tun hatte.

Schon im Alter von sechs oder sieben wusste ich, dass ich später einmal Künstlerin werden wollte. Meine Mutter bestrafte mich für vieles, doch in dieser einen Sache unterstützte sie mich. Die Kunst war ihr heilig.

Diese Kleider habe ich aus Vorhängen genäht, 1960.

© Marina Abramović

Und so hatte ich in unserer riesigen Wohnung nicht nur mein eigenes Schlafzimmer, sondern auch mein eigenes Malzimmer. Und während der Rest unserer Wohnung vollgestopft war mit Möbeln, Büchern und Gemälden, sorgte ich schon in sehr jungen Jahren dafür, dass die Einrichtung meiner beiden Zimmer spartak war – spartanisch. So leer wie möglich. In meinem Schlafzimmer standen nur das Bett, ein Stuhl, ein Tisch. In meinem Malzimmer waren nur die Staffelei und meine Farben.

Meine ersten Bilder illustrierten meine Träume, die für mich realer waren als meine Wirklichkeit – meine Wirklichkeit gefiel mir nicht. Wenn ich morgens aufwachte, war die Erinnerung an meine Träume stets sehr intensiv, und ich schrieb sofort alles auf. Später malte ich dann die Träume, und zwar immer in zwei ganz bestimmten Farben, Dunkelgrün und Nachtblau. Ich benutzte nie andere Farben.

Diese beiden Farben übten eine starke Anziehungskraft auf mich aus – ich weiß selbst nicht, warum. Für mich waren Träume grün und blau. Aus ein paar alten blau-grünen Vorhängen nähte ich mir ein langes Kleid in meinen Traumfarben.

All das klingt nach einem privilegierten Leben, und in gewisser Weise trifft das auch zu – in einer kommunistischen Welt der Tristesse und des Mangels lebte ich im Luxus. Ich habe nie Wäsche gewaschen, nie gebügelt, nie gekocht. Ich brauchte nie mein Zimmer aufzuräumen oder zu putzen. Alles wurde für mich erledigt. Von mir wurde einzig und allein verlangt, dass ich lernte und die Beste war.

Ich bekam Klavierstunden und Englischstunden und Französischstunden. Meine Mutter war ganz begeistert von der französischen Kultur – alles Französische war gut. Ich hatte viel Glück, trotzdem war ich in all dem Überfluss sehr einsam. Die einzige Freiheit, die mir zugestanden wurde, war die Freiheit des Ausdrucks. Für die Malerei war immer Geld da, aber nicht für Kleider. Nicht für das, was ich mir als heranwachsendes Mädchen wirklich wünschte.

Wenn ich andererseits ein Buch haben wollte, bekam ich es sofort. Wenn ich ins Theater wollte, kaufte man mir eine Eintrittskarte. Wenn ich klassische Musik hören wollte, besorgte man mir die entsprechenden Schallplatten. Alles, was mit Kultur zu tun hatte, wurde mir regelrecht aufgedrängt. Bevor meine Mutter morgens zur Arbeit ging, schrieb sie Anweisungen für mich auf Zettel, die sie auf den Tisch legte; da stand dann, wie viele französische Sätze ich an dem Tag zu lernen und welche Bücher ich zu lesen hatte – ich war völlig fremdbestimmt.

Sie zwang mich, den gesamten Proust zu lesen, alles von Camus und André Gide; mein Vater wollte, dass ich die Russen las. Obwohl ich zum Lesen genötigt wurde, fand ich in den Büchern eine Zuflucht. Ebenso wie meine Träume waren diese Geschichten für mich realer als die Wirklichkeit.

Wenn ich las, hörte alles um mich herum auf zu existieren. Das ganze Unglück meiner Familie – die erbitterten Streitereien zwischen meinen Eltern, die Traurigkeit meiner Großmutter darüber, dass ihr alles genommen worden war – verschwand. Ich mischte mich einfach unter die Romanfiguren.

Vor allem extreme Geschichten faszinierten mich. Ich las alles über Rasputin, den keine Kugel töten konnte – diese spezielle Mischung aus Kommunismus und Mystizismus macht einen Großteil meiner Gene aus. Eine Geschichte von Camus werde ich nie vergessen, sie trägt den Titel »Der Abtrünnige oder ein verwirrter Geist« und handelt von einem christlichen Missionar, der versucht, einen Wüstenstamm zu bekehren, und am Ende stattdessen selbst bekehrt wird. Als er eine Regel der Wilden übertritt, wird ihm die Zunge herausgeschnitten.

Auch von Kafka fühlte ich mich stark angezogen. Ich verschlang Das Schloss, es war, als lebte ich in dem Buch. Kafka hat so eine unheimliche Art, einen in das bürokratische Labyrinth hineinzuziehen, in dem sein Protagonist K. sich zurechtzufinden versucht. Es war qualvoll: Es gab keinen Ausweg. Ich litt mit K.

Rilke zu lesen war, als würde ich poetischen Sauerstoff einatmen. Er beschreibt das Leben auf eine Weise, wie ich es noch nie gesehen hatte. Seine Betrachtungen über kosmisches Leiden und universelles Wissen ähnelten Konzepten, wie ich sie später in Schriften von Zen-Buddhisten und Sufi-Gelehrten fand. Diesen Ideen zum ersten Mal zu begegnen war berauschend:

Erde, ist es nicht dies, was du willst: unsichtbar

in uns erstehn? – Ist es dein Traum nicht,

einmal unsichtbar zu sein? – Erde! Unsichtbar!

Was, wenn Verwandlung nicht, ist dein drängender Auftrag?

Das einzige gute Geschenk, das ich je von meiner Mutter bekam, war ein Buch mit dem Titel Briefe: Sommer 1926, das die Korrespondenz zwischen Rilke, der russischen Dichterin Marina Zwetajewa und Boris Pasternak, dem Autor von Doktor Schiwago, enthielt. Die drei waren sich nie begegnet, bewunderten jedoch die Werke der anderen; über einen Zeitraum von vier Jahren schrieben sie alle drei Sonette, die sie einander zuschickten. Und durch die Korrespondenz entwickelte sich eine leidenschaftliche Liebe zwischen den dreien.

Können Sie sich vorstellen, wie es einem einsamen fünfzehnjährigen Mädchen ergeht, das auf eine solche Geschichte stößt? (Die Tatsache, dass Zwetajewa denselben Vornamen hatte wie ich, war für mich von tiefgreifender Bedeutung.) Irgendwann begann Zwetajewa, für Rilke stärkere Gefühle zu empfinden als für Pasternak, und schrieb ihm, sie wolle ihn in Deutschland besuchen. »Das geht nicht«, antwortete er ihr in seinem nächsten Brief. »Du kannst mich nicht besuchen.«

Das ließ ihre Leidenschaft nur noch mehr entflammen. Sie schrieb ihm immer wieder, sie werde nach Deutschland reisen, um ihn zu besuchen – und schließlich schrieb er: »Du kannst mich nicht besuchen – ich sterbe.«

»Ich verbiete Dir zu sterben«, antwortete sie. Aber er starb trotzdem, und damit war die Dreiecksbeziehung beendet.

Zwetajewa und Pasternak schrieben einander weiterhin Sonette, sie in Moskau, er in Paris. Dann musste sie, weil sie mit einem Weißrussen verheiratet war, den die Kommunisten ins Gefängnis geworfen hatten, Russland mit ihren zwei kleinen Kindern verlassen. Sie begab sich nach Südfrankreich, doch nach einer Weile ging ihr das Geld aus, und sie war gezwungen, nach Russland zurückzukehren. Sie und Pasternak fanden, dass es nach vier oder fünf Jahren leidenschaftlicher Korrespondenz an der Zeit war, sich kennenzulernen, und so stieg sie auf dem Weg nach Moskau in Paris am Gare de Lyon aus, und die beiden trafen sich tatsächlich zum ersten Mal.

Sie waren beide fürchterlich nervös. Zwetajewa hatte einen alten russischen Koffer dabei, der so vollgestopft war, dass er aus allen Nähten platzte. Als Pasternak sah, wie sie sich damit herumquälte, besorgte er ein Seil und umwickelte den Koffer, bis keine Gefahr mehr bestand, dass er aufsprang.

Und dann saßen sie da und wussten nicht, was sie sagen sollten – in ihren Briefen waren sie einander so nahegekommen, dass ihre Gefühle, als sie sich tatsächlich begegneten, übermächtig waren. Irgendwann stand Pasternak auf, sagte, er wolle Zigaretten kaufen gehen – und kam nicht wieder zurück. Zwetajewa wartete und wartete, bis es Zeit war, in den Zug zu steigen. Dann nahm sie ihren mit dem Seil verschnürten Koffer und fuhr nach Russland.

Sie kehrte nach Moskau zurück. Ihr Mann saß im Gefängnis, und sie hatte kein Geld. Also fuhr sie nach Odessa und wandte sich dort an den Schriftstellerverband mit der Bitte, sie als Putzfrau einzustellen. Man schrieb ihr, dass ihre Hilfe nicht gebraucht werde. Aus Verzweiflung nahm sie das Seil, mit dem Pasternak ihren Koffer zugebunden hatte, und erhängte sich damit.

Wenn ich einmal ein solches Buch angefangen hatte, verließ ich das Haus erst wieder, wenn ich es zu Ende gelesen hatte. Ab und zu ging ich in die Küche, aß etwas, ging wieder in mein Zimmer, las weiter, ging etwas essen, las weiter. Manchmal tagelang.

Als ich ungefähr zwölf war, bekam meine Mutter eine Waschmaschine, ein Schweizer Fabrikat. Es war ein großes Ereignis – wir waren eine der ersten Familien in Belgrad, die eine Waschmaschine erhielten. Sie wurde an einem Vormittag geliefert, ein glänzendes, neues, geheimnisvolles Ding. Wir stellten sie ins Badezimmer. Meine Großmutter traute der Maschine nicht über den Weg. Sie ließ die Wäsche laufen, nahm sie heraus und wies das Hausmädchen an, sie noch mal per Hand zu waschen.

Einmal setzte ich mich nach der Schule ins Bad und sah der großartigen Maschine dabei zu, wie sie ihre Arbeit tat und die Wäsche mit einem monotonen Rumpeln hin und her bewegte. Ich war total fasziniert. Die Maschine verfügte über einen elektrisch betriebenen Wringer mit zwei Gummiwalzen, die sich langsam in entgegengesetzte Richtungen drehten. Ich begann, damit zu spielen, indem ich einen Finger zwischen die Walzen steckte und ganz schnell wieder herauszog. Aber einmal war ich nicht schnell genug, die Walzen erfassten meine Hand und quetschten sie ein. Es tat höllisch weh, und ich schrie wie am Spieß. Meine Großmutter war in der Küche und kam sofort angerannt, aber da sie nichts von Technik verstand, kam sie nicht auf die Idee, einfach den Stecker aus der Dose zu ziehen, sondern lief stattdessen nach draußen auf die Straße, um jemanden um Hilfe zu bitten. In der Zwischenzeit hatten die Rollen meine ganze Hand eingeklemmt.

Wir wohnten im dritten Stock, und meine Großmutter war ziemlich dick, und so dauerte es eine ganze Weile, bis sie die drei Stockwerke hinunter- und wieder hochgelaufen war. Als sie zurückkam, brachte sie einen muskulösen jungen Mann mit. Inzwischen steckte mein Arm bis zum Ellbogen zwischen den Walzen.

Der junge Mann verstand nicht mehr von Technik als meine Großmutter, und auch er kam nicht auf die Idee, den Stecker aus der Dose zu ziehen, sondern brachte seine Muskeln zum Einsatz, um mich zu retten. Mit aller Kraft zog er die beiden Walzen auseinander – und bekam einen derart heftigen Stromschlag ab, dass er quer durchs Badezimmer flog und bewusstlos liegen blieb. Auch ich sank zu Boden; mein Arm war geschwollen und blau angelaufen.

In dem Moment kam meine Mutter. Sie begriff sofort, was passiert war, und rief einen Krankenwagen für den jungen Mann und für mich. Mir verpasste sie zudem noch eine schallende Ohrfeige.

In meiner Kindheit war die Geschichte der Partisanen ein wichtiges Unterrichtsthema in der Schule. Wir mussten auswendig lernen, wo die Soldaten im Krieg ihre Schlachten geschlagen und welche Brücken über welche Flüsse sie erobert hatten. Und natürlich lernten wir alles über Stalin, Lenin, Marx und Engels. An jedem öffentlichen Ort in Belgrad hing ein riesiges Foto von Präsident Tito und rechts und links davon Fotos von Marx und Engels.

Im Alter von sieben Jahren wurde man in Jugoslawien automatisch Mitglied der »Pioniere«. Man bekam ein rotes Halstuch, das man ordentlich gebügelt immer neben dem Bett liegen haben musste. Wir lernten zu marschieren und kommunistische Lieder zu singen und an die Zukunft unseres Landes zu glauben und all so was. Ich weiß noch, wie stolz ich auf dieses Halstuch war und darauf, zu den Jungen Pionieren und zur Partei zu gehören. Ich war total entsetzt, als mein Vater einmal mein Halstuch benutzte, um seinen wilden Haarschopf zu bändigen.

Paraden waren sehr wichtig, und alle Kinder mussten teilnehmen, immer am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, und am 29. November, dem Gründungstag der Föderativen Volksrepublik Jugoslawien. Alle Kinder, die am 29. November geboren waren, durften vor Tito treten und wurden mit Süßigkeiten belohnt. Meine Mutter sagte mir, ich sei am 29. November geboren, trotzdem durfte ich nie zu Tito und mir Süßigkeiten holen. Meine Mutter fand, dass ich nicht artig genug dafür war. Auch so eine Methode, mich zu bestrafen. Später fand ich heraus, dass ich gar nicht am 29., sondern am 30. November geboren bin.

Mit zwölf bekam ich zum ersten Mal meine Periode, und sie dauerte zehn Tage. Das Blut lief einfach aus mir heraus und wollte gar nicht mehr aufhören. Es jagte mir fürchterliche Angst ein, denn es erinnerte mich an meine Kindheit, als ich so viel geblutet hatte, dass ich schließlich ein Jahr im Krankenhaus verbringen musste. Ich dachte, ich müsste sterben.

Aber nicht meine Mutter, sondern Mara, unser Hausmädchen, erklärte mir, was es mit der Menstruation auf sich hatte. Mara war eine liebe, rundliche Frau mit großen Brüsten und vollen Lippen. Und als sie mich so liebevoll in ihre Arme nahm und mir erklärte, was da mit meinem Körper passierte, verspürte ich plötzlich den unwiderstehlichen Drang, sie auf den Mund zu küssen. Es kam nicht wirklich zu dem Kuss – es war ein sehr irritierender Moment, und der Drang kehrte nicht wieder. In meinem Körper erwachten jedoch auf einmal lauter verwirrende Gefühle. Zur selben Zeit begann ich zu masturbieren, häufig, und immer mit tiefen Schamgefühlen.

Mit der Pubertät kam die Migräne. Auch meine Mutter litt daran – ein oder zwei Mal in der Woche kam sie früher von der Arbeit nach Hause und schloss sich im abgedunkelten Schlafzimmer ein. Meine Großmutter legte ihr dann etwas Kühles auf die Stirn, ein Stück Fleisch oder Kartoffel- oder Gurkenscheiben, und niemand im Haus durfte auch nur den kleinsten Mucks machen. Danica beklagte sich natürlich nie – hier zeigte sich wieder einmal ihre spartanische Haltung.

Ich konnte es nicht fassen, wie schmerzhaft meine Migräneanfälle waren; meine Mutter hatte nie über ihre Kopfschmerzen gesprochen, und selbstverständlich hatte sie kein tröstendes Wort für mich übrig. Die Anfälle dauerten volle vierundzwanzig Stunden. Ich lag im Bett und litt Höllenqualen und rannte nur ab und zu aufs Klo, weil ich kotzen oder scheißen oder beides gleichzeitig tun musste, was die Schmerzen nur noch schlimmer machte. Ich lernte, in bestimmten Positionen vollkommen reglos dazuliegen – eine Hand auf der Stirn oder die Beine komplett ausgestreckt oder den Kopf abgewinkelt –, die die Qualen ein wenig zu lindern schienen. Es war der Beginn meiner Schulung darin, große Schmerzen und große Angst zu akzeptieren und auszuhalten.

Etwa um dieselbe Zeit entdeckte ich zwischen den Laken im Wäscheschrank eine Scheidungsurkunde. Meine Eltern lebten jedoch weiterhin zusammen – in der Hölle –, und zwar drei Jahre lang. Am schlimmsten war es, wenn mein Vater mitten in der Nacht nach Hause kam und meine Mutter durchdrehte und die beiden mit Fäusten aufeinander losgingen. Dann kam sie in mein Zimmer gerannt, zerrte mich aus dem Bett und hielt mich wie einen Schutzschild vor sich, damit er sie nicht mehr schlug. Meinen Bruder nahm sie nie, immer nur mich.

Bis heute kann ich es nicht ertragen, wenn jemand im Zorn die Stimme erhebt. Wenn das passiert, erstarre ich total. So, als hätte ich eine Spritze bekommen – ich kann mich dann einfach nicht mehr bewegen. Es passiert ganz automatisch. Ich kann auch wütend werden, aber es dauert sehr lange, bis ich vor Wut schreie. Es kostet mich unvorstellbar viel Energie. Natürlich schreie ich manchmal bei einer Performance – es ist für mich eine Möglichkeit, meine Dämonen auszutreiben. Aber da schreie ich ja niemanden an.

Mein Bruder Velimir, 1962

© Marina Abramović

Mein Vater blieb mein Freund, während er für meine Mutter immer mehr zum Feind wurde. Als ich vierzehn war, wurde meine Mutter bei der UNESCO Vertreterin für Jugoslawien und musste als solche immer wieder für mehrere Monate nach Paris. Als sie das erste Mal fort war, trug mein Vater eine Leiter in den Salon, stieg hinauf und schlug mehrere lange Nägel in die stuckverzierte Decke, so dass der Putz herunterrieselte. Dann hängte er an den Nägeln für meinen Bruder und mich eine Schaukel auf. Wir waren begeistert. Es war wunderbar – die totale Freiheit. Als meine Mutter nach Hause kam, geriet sie natürlich außer sich. Die Schaukel wurde auf der Stelle weggeschafft.

Zu meinem vierzehnten Geburtstag schenkte mein Vater mir eine Pistole. Es war eine hübsche kleine Pistole mit einem mit Elfenbein beschlagenen Griff und einem silbernen, mit Gravuren verzierten Lauf. »Die ist für die Handtasche, wenn du mal in die Oper gehst«, erklärte er mir. Ich habe nie erfahren, ob das ein Scherz war oder nicht. Er wollte, dass ich schießen lernte, also ging ich mit der Pistole in den Wald und drückte ein paarmal ab. Dann habe ich sie aus Versehen im tiefen Schnee fallen lassen – und nie wieder gefunden.

Kurze Zeit später nahm mein Vater mich mit in ein Striptease-Lokal. Das war natürlich komplett daneben, aber ich stellte keine Fragen.

Ich wollte unbedingt Nylonstrümpfe haben, in den Augen meiner Mutter ein verbotenes Objekt der Begierde: Nur Prostituierte trugen Nylonstrümpfe. Mein Vater kaufte mir welche. Meine Mutter warf sie aus dem Fenster. Ich weiß, dass es von seiner Seite ein Bestechungsversuch war – ich sollte ihn lieben, ich sollte meiner Mutter nichts von seinen Eskapaden erzählen. Aber sie wusste sowieso alles.

Meine Mutter wollte auch nicht, dass mein Bruder und ich Freunde mit nach Hause brachten, weil sie sich vor Bazillen fürchtete. Wir waren so verschüchtert, dass wir in der Schule ständig gehänselt wurden. Aber in meiner Schule gab es ein Austauschprogramm mit einer Schule in Kroatien, und einmal verbrachte ich dort ein paar Tage bei einem Mädchen. Sie hatte eine großartige Familie. Ihre Eltern gingen liebevoll miteinander um, und auch zu den Kindern waren sie nett; bei den Mahlzeiten saßen sie alle zusammen um den Tisch, lachten und scherzten. Dann kam das Mädchen für ein paar Tage zu uns, und es war grauenhaft. Bei uns wurde nicht miteinander geredet, bei uns wurde nicht gelacht. Wir setzten uns nicht einmal zusammen an den Tisch. Ich schämte mich fürchterlich – für mich selbst, für meine Familie, dafür, dass es bei uns überhaupt keine Liebe gab –, und das Gefühl der Scham war die Hölle.

Als ich vierzehn war, lud ich einen Schulkameraden in unsere Wohnung ein, wir wollten Russisches Roulette spielen. Natürlich war niemand zu Hause. Wir gingen ins Wohnzimmer und setzten uns einander gegenüber an den Tisch. Ich hatte den Revolver meines Vaters aus seinem Nachttisch geholt. Ich nahm alle Patronen bis auf eine heraus, drehte die Trommel und gab meinem Freund den Revolver. Er hielt sich den Lauf an die Schläfe und drückte ab. Wir hörten ein Klicken. Dann gab er mir den Revolver. Ich hielt ihn mir an die Schläfe und drückte ab. Wieder klickte es nur. Dann richtete ich den Revolver auf das Bücherregal und drückte ab. Es gab einen Riesenknall, und die Kugel schlug in den Rücken von Dostojewskis Der Idiot. Mir brach der kalte Schweiß aus, und ich konnte nicht mehr aufhören zu zittern.

Meine Jugendjahre waren eine verstörte, unglückliche Zeit. Ich empfand mich als das hässlichste Mädchen in der ganzen Schule. Ich war mager und groß, deswegen nannten die anderen mich Giraffe. Wegen meiner Größe musste ich außerdem immer in der letzten Reihe sitzen, und weil ich nicht lesen konnte, was an der Tafel stand, bekam ich schlechte Noten. Schließlich stellte sich heraus, dass ich eine Brille brauchte. Aber ich bekam keine normale Brille, sondern eine von diesen potthässlichen, die es damals in kommunistischen Ländern gab. Ich habe immer wieder versucht, sie kaputt zu machen, indem ich sie auf meinen Stuhl legte und mich »aus Versehen« daraufsetzte. Oder indem ich sie auf die Fensterbank legte und »aus Versehen« das Fenster zumachte.

Meine Mutter kaufte mir nie Kleider, wie andere Mädchen sie trugen. Damals waren gerade Petticoats in Mode – ich hätte alles getan für so einen Petticoat, aber ich bekam keinen. Nicht, weil meine Eltern kein Geld gehabt hätten. Geld war genug da. Also zog ich sechs oder sieben Röcke übereinander an, damit es so aussah, als würde ich einen Petticoat tragen. Aber es haute nicht richtig hin, weil man die Säume der verschiedenen Röcke sah, oder weil die Röcke herunterrutschten.

Mit meinem Vater in meinem Pseudo-Petticoat, 1962

© Marina Abramović

Dann waren da die orthopädischen Schuhe. Weil ich Plattfüße hatte, musste ich spezielle Gesundheitsschuhe tragen, scheußliche, sozialistische, knöchelhohe Dinger aus dickem gelben Leder. Und nicht genug, dass die Schuhe schwer und hässlich waren – meine Mutter ließ sie vom Schuster an den Spitzen und Fersen auch noch mit halbmondförmigen Metallplättchen beschlagen, damit die Sohlen länger hielten. Dadurch machten sie beim Gehen ein ziemlich lautes Geräusch – klick klack.

Gott, alle hörten mich, wenn ich mit diesen Klick-klack-Schuhen unterwegs war. Ich hatte Angst, durch die Straßen zu laufen. Wenn jemand hinter mir ging, drückte ich mich in einen Hauseingang, um ihn vorbeizulassen, so sehr schämte ich mich in den Schuhen. Ganz besonders ist mir eine Parade zum 1. Mai im Gedächtnis haften geblieben, bei der die Schüler meiner Schule direkt vor Tito hermarschierten, was eine große Ehre war. Unsere Formation musste perfekt sein, einen ganzen Monat lang hatten wir auf dem Schulhof geübt, damit wir es genau richtig hinbekamen. Am Morgen des 1. Mai stellten wir uns auf, und kaum waren wir losmarschiert, löste sich eins der Metallplättchen von einem meiner Schuhe, und ich konnte nicht mehr ordentlich gehen. Ich wurde sofort aus der Parade herausgeholt. Vor lauter Scham konnte ich gar nicht mehr aufhören zu weinen.

Man stelle sich das vor – ich hatte dünne Beine, orthopädische Schuhe an den Füßen und eine hässliche Brille auf der Nase. Meine Mutter schnitt mir die Haare kurz und steckte mich in dicke Wollkleider. Ich hatte ein Babygesicht mit einer riesigen Nase. Die Nase einer Erwachsenen in einem Babygesicht. Ich fühlte mich abgrundtief hässlich.

Ich fragte meine Mutter immer wieder, ob ich mir nicht die Nase operieren lassen könnte, aber jedes Mal, wenn ich das Thema ansprach, bekam ich eine Ohrfeige. Dann heckte ich einen geheimen Plan aus.

Damals war Brigitte Bardot ein großer Star, und für mich war sie der Inbegriff von Sinnlichkeit und Schönheit. Ich dachte, wenn ich eine Nase hätte wie Brigitte Bardot, würde alles gut werden. Also dachte ich mir einen Plan aus, der mir perfekt erschien. Ich schnitt Fotos von Brigitte Bardot aus, die sie aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zeigten – von vorne, von links, von rechts –, so dass ihre schöne Nase zur Geltung kam. All diese Fotos steckte ich ein.

Damals lebten meine Eltern noch zusammen, und sie hatten ein riesiges, hölzernes Ehebett. Morgens ging mein Vater in ein Café, um mit Freunden Schach zu spielen, und meine Mutter traf sich mit ihren Freundinnen zum Kaffeekränzchen, und so war ich allein im Haus. Ich ging ins Schlafzimmer meiner Eltern, wo ich mich um die eigene Achse drehen wollte, bis mir schwindelig wurde und ich hinfiel und auf der Bettkante aufschlug und mir die Nase brach, so dass meine Eltern mich würden ins Krankenhaus bringen müssen. Ich hatte die Fotos von Brigitte Bardot in der Tasche und dachte, es wäre für die Ärzte ein Leichtes, meine Nase zu richten und dafür zu sorgen, dass sie aussah wie die von Brigitte. Der Plan kam mir perfekt vor.

Ich drehte mich also um die eigene Achse und fiel gegen das Bett, aber leider schlug ich mir nicht die Nase auf, sondern zog mir eine schlimme Platzwunde an der Wange zu. Ich lag ziemlich lange blutend auf dem Boden. Irgendwann kam meine Mutter nach Hause. Sie warf die Fotos ins Klo und verpasste mir eine Ohrfeige. Im Nachhinein bin ich heilfroh, dass es mir damals nicht gelungen ist, mir die Nase zu brechen, denn ich glaube, mit einer Brigitte-Bardot-Nase wäre mein Gesicht eine Katastrophe. Außerdem war Brigitte im Alter nicht mehr so schön.

Meine Geburtstage waren keine glücklichen Tage, sondern traurig. Das lag einerseits daran, dass ich nie die Geschenke bekam, die ich mir wünschte, und andererseits daran, dass meine Familie nie zusammenkam. Bei uns herrschte nie Freude. An meinem sechzehnten Geburtstag weinte ich fürchterlich, weil mir an dem Tag zum ersten Mal klar wurde, dass ich sterben würde. Ich fühlte mich vollkommen ungeliebt und alleingelassen. Ich hörte mir Mozarts 21. Klavierkonzert immer und immer wieder an – irgendetwas an der Musik ließ meine Seele bluten. Schließlich schnitt ich mir tatsächlich die Pulsadern auf. Es blutete so heftig, dass ich dachte, ich würde sterben. Aber dann stellte sich heraus, dass ich zwar tief geschnitten, aber die entscheidenden Arterien nicht erwischt hatte. Meine Großmutter brachte mich ins Krankenhaus, wo ich genäht wurde. Sie hat meiner Mutter nie ein Wort davon gesagt.

Damals schrieb ich traurige Gedichte über den Tod. In meiner Familie wurde nie über den Tod gesprochen, schon gar nicht in Gegenwart meiner Großmutter. Von ihr wurden grundsätzlich alle unerfreulichen Nachrichten ferngehalten. Jahre später, als der Bosnienkrieg ausbrach, stieg mein Bruder auf das Dach des Gebäudes, in dem meine Großmutter wohnte, und rüttelte an der Fernsehantenne, so dass sie dachte, ihr Fernseher wäre kaputt – der daraufhin »zur Reparatur« gebracht wurde. Aus diesem Grund (und auch, weil sie nie das Haus verließ) erfuhr sie nie von dem Krieg.

Als ich siebzehn war, gaben meine Eltern anlässlich ihres 18. Hochzeitstags eine Party, obwohl sie die schrecklichste, unglücklichste Ehe führten, die man sich vorstellen kann. Sie luden alle ihre Freunde zu uns nach Hause zu einem Festessen ein. Und nachdem alle gegangen waren, ging das Theater von vorne los.

Mein Vater ging in die Küche, um den Abwasch zu machen, was ziemlich merkwürdig war, weil er sonst nie irgendetwas in der Küche tat. Aber aus unerfindlichen Gründen stand er auf einmal in der Küche und sagte zu mir: »Ich spüle die Sektgläser. Du trocknest ab.«

Ich nahm mir ein Küchentuch. Als er mir das erste Glas geben wollte, das er gespült hatte, rutschte es ihm aus der Hand und fiel zu Boden. Im selben Moment kam meine Mutter herein, sah die Glasscherben und explodierte. Sie hatten gerade mehrere Stunden lang so getan, als seien sie ein glückliches Paar, und in ihr hatte sich eine Riesenwut aufgestaut. Sie schrie und tobte und warf ihm an den Kopf, er sei ungeschickt und ein miserabler Ehemann, der sie schon tausendmal betrogen habe. Er stand einfach nur stumm da, und ich stand daneben, das Küchentuch in der Hand, und schaute zu.

Sie schrie und schrie, und mein Vater sagte nichts. Er rührte sich nicht. Es war wie in einem Stück von Beckett. Nachdem sie ihn mehrere Minuten lang angebrüllt hatte, verstummte sie, weil er einfach nicht reagierte. Schließlich fragte er: »Bist du fertig?« Als sie Ja sagte, nahm er die anderen Sektgläser und warf sie nacheinander auf den Boden, alle elf. »Ich kann mir das nicht noch elfmal anhören«, sagte er und ging.

Das war der Anfang vom Ende. Kurz darauf zog er aus. An dem Abend, als er uns verließ, kam er in mein Zimmer, um sich zu verabschieden. »Ich gehe jetzt«, sagte er, »und ich komme nicht mehr zurück, aber wir werden uns weiterhin sehen.« Er zog in ein Hotel, und das war’s.

Am nächsten Tag bekam ich einen heftigen Weinkrampf und erlitt eine Art Nervenzusammenbruch. Meine Mutter musste den Arzt holen, damit er mir etwas verabreichte – ich konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Ich war wie von Sinnen vor Trauer, denn von meinem Vater hatte ich mich immer geliebt und unterstützt gefühlt. Jetzt, wo er fort war, würde ich ganz allein sein.

Doch dann zog meine Großmutter bei uns ein.

Die Küche war der Mittelpunkt unserer Welt. Hier spielte sich alles ab. Wir hatten ein Hausmädchen, aber weil meine Großmutter der Frau nicht traute, kam sie jeden Morgen ganz früh in die Küche und übernahm das Regiment. Es gab einen Holzofen und einen großen Tisch, dort saß ich immer mit meiner Großmutter und erzählte ihr von meinen Träumen. Sie interessierte sich sehr für die Bedeutung von Träumen und sah in ihnen Zeichen. Wenn einem im Traum die Zähne ausfielen und man dabei keine Schmerzen empfand, hieß das, dass jemand, den man kannte, bald sterben würde. Aber wenn man dabei Schmerzen empfand, dann bedeutete es, dass jemand aus der Familie bald sterben würde. Wenn im Traum Blut vorkam, war mit guten Neuigkeiten zu rechnen. Vom Tod zu träumen hieß, dass man lange leben würde.

Meine Mutter ging um Viertel nach sieben zur Arbeit, und wenn sie weg war, entspannten wir uns alle. Wenn sie von der Arbeit nach Hause kam (um Punkt Viertel nach zwei), hatte ich jedes Mal das Gefühl, dass die militärische Ordnung wiederhergestellt war. Ich hatte immer Angst, irgendetwas falsch gemacht, ein Buch nicht an die richtige Stelle zurückgelegt oder irgendetwas durcheinandergebracht zu haben.

Am Küchentisch erzählte meine Großmutter mir irgendwann ihre Geschichte – ich glaube, sie sprach mit niemandem so offen wie mit mir.

Ihre Mutter, die aus einer sehr wohlhabenden Familie stammte, verliebte sich in einen Hausdiener. Das war natürlich verboten, und sie wurde von ihrer Familie verstoßen. Sie zog mit dem Diener zusammen in dessen Dorf, und die beiden waren arm wie die Kirchenmäuse. Sie bekam sieben Kinder und verdiente sich etwas Geld als Wäscherin. Sie arbeitete sogar als Dienstmädchen für ihre eigene Familie und wusch deren Wäsche. Sie gaben ihr etwas Geld und manchmal auch etwas zu essen. Aber im Haus meiner Urgroßmutter war das Essen immer knapp. Meine Großmutter erzählte mir, dass ihre Mutter aus Stolz immer vier Töpfe auf dem Herd stehen hatte, falls die Nachbarn unerwartet vorbeischauten. Darin kochte jedoch nur Wasser, weil nichts zu essen da war.

Meine Großmutter war das jüngste der sieben Kinder, und sie war sehr schön. Eines Tages, sie war fünfzehn, bemerkte sie auf dem Weg zur Schule einen vornehmen Herrn, der in Begleitung eines anderen Mannes war und sie musterte. Als sie an dem Tag aus der Schule nach Hause kam, trug ihre Mutter ihr auf, Kaffee zu kochen, es sei jemand da, der daran interessiert sei, sie zu heiraten. So wurden diese Dinge damals geregelt.

Für die Eltern war es ein Segen, dass der vornehme Herr sich für meine Großmutter interessierte – wenn er sie heiratete, hätten sie nur noch sechs hungrige Mäuler zu stopfen. Der Mann war aus der Stadt und noch dazu reich – nur leider zwanzig Jahre älter als meine Großmutter. Sie erzählte mir, wie sie türkischen Kaffee aufgebrüht hatte und ganz aufgeregt war, weil sie zum ersten Mal das Gesicht ihres zukünftigen Mannes sehen würde. Aber dann, als sie ihm den Kaffee servierte, war sie zu schüchtern, um ihn anzusehen. Er besprach mit ihren Eltern die Hochzeitspläne und ging.

Drei Monate später wurde sie zu dem Ort gebracht, wo die Hochzeit stattfand, und dann war sie, mit fünfzehn, plötzlich eine verheiratete Frau und lebte mit diesem Mann zusammen. Sie war noch ein Kind, noch Jungfrau. Niemand hatte ihr erzählt, dass es so etwas wie Sex gab.

Sie berichtete mir, was in der Hochzeitsnacht passierte, als er mit ihr schlafen wollte. Sie schrie wie am Spieß, rannte zu ihrer Schwiegermutter – sie wohnten alle unter einem Dach –, kroch zu ihr ins Bett und sagte: »Er will mich umbringen, er will mich umbringen!« Die Schwiegermutter hielt sie die ganze Nacht in den Armen und sagte: »Nein, er will dich nicht umbringen, es ist etwas anderes.« Es sollten noch drei Monate vergehen, bis sie schließlich ihre Unschuld verlor.

Der Mann meiner Großmutter hatte zwei Brüder. Einer war orthodoxer Priester, der andere Geschäftspartner meines Großvaters. Sie waren eine wohlhabende Kaufmannsfamilie, die Gewürze, Seide und andere Güter aus dem Nahen Osten importierte, und besaßen Geschäfte, Immobilien und Land.

Der Bruder meines Großvaters, der Priester war, wurde später der Patriarch der Orthodoxen Kirche Jugoslawiens, der mächtigste Mann im Land nach dem König. Anfang der 1930er-Jahre – es herrschte noch die Monarchie – forderte der jugoslawische König Alexander den Patriarchen auf, die Orthodoxe und die Katholische Kirche zu vereinigen, doch der Patriarch weigerte sich.

Der König lud den Patriarchen und dessen reiche Brüder zum Essen ein, um über das Thema zu diskutieren. Aber der Patriarch rückte nicht von seiner Haltung ab. Der König ließ den drei Brüdern Essen servieren, unter das Diamantsplitter gemischt worden waren. Im Lauf der darauffolgenden Monate erlitten alle drei Brüder innere Blutungen und starben einen qualvollen Tod. So wurde meine Großmutter schon in sehr jungen Jahren zur Witwe.

Die Beziehung zwischen meiner Großmutter und meiner Mutter war sehr merkwürdig – und sehr schlecht. Meine Großmutter war dauernd wütend auf meine Mutter, und das aus allen erdenklichen Gründen. Vor dem Krieg wurde meine Großmutter, die reiche Witwe, wegen der kommunistischen Ideen meiner Mutter ins Gefängnis gesteckt und musste sich mit dem Gold, das sie zur Seite gelegt hatte, freikaufen. Als dann nach dem Krieg die Kommunisten die Macht übernahmen, musste meine Mutter auf all ihren Besitz verzichten – und auf den ihrer Mutter. Sie listete tatsächlich ihr gesamtes Erbe auf und überschrieb alles der Partei, in der Überzeugung, etwas Gutes für ihr Land zu tun. Und so verlor meine Großmutter ihre Geschäfte, ihre Wohnung, alles, was sie besaß. Sie fühlte sich von der eigenen Tochter verraten.

Und jetzt, nachdem mein Vater uns verlassen hatte, wohnte sie bei uns. Für sie und meine Mutter war es schwierig, aber für mich war es sehr wichtig.

Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an viele Eigenheiten meiner Großmutter. Seit sie dreißig war, legte sie Kleider beiseite, in denen sie beerdigt werden wollte. Wenn sich alle zehn Jahre die Mode änderte, tauschte sie ihre Beerdigungskleider ebenfalls aus. Anfangs war es ein beigefarbenes Kostüm. Dann ein Pünktchenkleid. Später war es ein dunkelblaues Kleid mit feinen Streifen, und so weiter. Sie wurde 103 Jahre alt.

Als ich sie fragte, was sie aus den beiden Weltkriegen in Erinnerung behalten hatte, erzählte sie mir Folgendes: »Die Deutschen sind sehr korrekt. Die Italiener suchen immer nach einem Klavier, damit sie ein Fest feiern können. Aber wenn die Russen kommen, bringen sich alle in Sicherheit, weil die alle Frauen vergewaltigen, junge wie alte.« Ich erinnere mich auch noch, wie meine Großmutter, als sie zum ersten Mal in einem Flugzeug geflogen ist, sich weigerte, am Fenster zu sitzen, weil sie gerade erst beim Friseur gewesen war und nicht wollte, dass der Wind ihr die Haare zerzauste.

Wie viele Menschen damals in Jugoslawien war auch meine Großmutter sehr abergläubisch. Sie glaubte, dass man, wenn man beim Verlassen des Hauses einer Schwangeren oder einer Witwe begegnete, sofort einen Knopf von seiner Kleidung reißen und ihn wegwerfen musste, wenn man größeres Unglück von sich abwenden wollte. Und wenn man einen Vogelschiss abbekam, bedeutete das Glück.

Wenn in der Schule Prüfungen anstanden, schüttete meine Großmutter mir beim Verlassen des Hauses ein Glas Wasser über den Kopf, damit ich gute Ergebnisse erzielte. Manchmal musste ich mitten im Winter mit nassem Rücken durch die Kälte laufen!

Sie las die Zukunft aus Kaffeesatz oder aus dem Muster einer Handvoll getrockneter weißer Bohnen, die sie auf den Tisch warf.

Diese Zeichen und Rituale waren für mich eine Art Spiritualität. Und sie verbanden mich mit meinem Innenleben und meinen Träumen. Viele Jahre später, als ich nach Brasilien ging, um mich mit dem Schamanismus zu beschäftigen, fand ich heraus, dass die Schamanen die Zeichen auf ähnliche Weise deuten. Wenn es einen an der linken Schulter juckt, hat es etwas zu bedeuten. Jeder einzelne Körperteil sendet Zeichen, die einem helfen, das, was im Innern passiert, zu verstehen – und zwar nicht nur spirituell, sondern auch was Körper und Geist betrifft.

Während meiner Jugend begann ich, das alles nach und nach zu begreifen. Trotzdem war mir mein schlaksiger Körper in erster Linie einfach nur peinlich.

Ich war Vorsitzende des Schachclubs in meiner Schule – ich war eine gute Spielerin. Einmal gewannen wir einen Preis, und ich wurde auserwählt, den Preis auf der Bühne entgegenzunehmen. Natürlich war meine Mutter nicht bereit, mir für die Zeremonie ein neues Kleid zu kaufen, und so stand ich auf der Bühne in meinen orthopädischen Schuhen und dem vorgetäuschten Petticoat. Man überreichte mir den Preis – fünf nagelneue Schachbretter –, und als ich ihn von der Bühne trug, blieb ich mit einem meiner großen Schuhe an etwas hängen und stolperte. Ich fiel hin, und die Schachbretter flogen in alle Richtungen. Alle lachten. Danach traute ich mich tagelang nicht mehr aus dem Haus. Und mit dem Schachspielen war es vorbei.

Tiefe Scham, extreme Selbstzweifel. Als junges Mädchen war es mir fast unmöglich, mit Menschen zu sprechen. Heute kann ich ohne Manuskript, ohne Konzept von dem, was ich sagen werde, sogar ohne visuelles Material, vor Menschen treten, ihnen in die Augen sehen und vollkommen frei reden.

Was ist passiert?

Kunst ist passiert.

Als ich vierzehn war, bat ich meinen Vater um ein paar Tuben Ölfarbe. Er kaufte mir welche und sorgte sogar dafür, dass ich bei einem seiner alten Kameraden aus der Partisanenzeit, Filo Filipović, Malunterricht nehmen konnte. Filipović