Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Muñeca Infinita

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Fielding Pierce, un joven abogado y aspirante a político, cree que si planifica su vida cuidadosamente, avanza paso a paso y trabaja dentro del sistema conseguirá algún cambio. Su pareja, Sarah Williams, es una activista convencida de que el sistema solo puede cambiarse desde fuera y que trabajar dentro de él es una traición. Cuando Sarah muere en un atentado terrorista mientras ayuda a unos exiliados políticos chilenos, Fielding queda destrozado y se vuelca en su profesión. Años después, mientras se abre camino en la oficina del fiscal, le ofrecen presentarse como candidato y seguro ganador a congresista, y su ambición entra en conflicto con su moral. Abrumado por el recuerdo de Sarah, se cuestiona no solo sus ideales sino también su cordura, y se derrumba tras una especie de vértigo. De intensidad desgarradora, esta novela es un profundo examen del idealismo, la identidad, el amor y la pérdida. Una obra política y romántica que no acaba siendo cínica.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 697

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

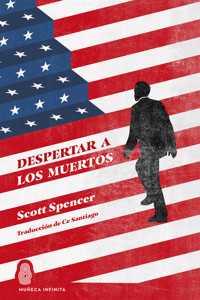

Despertar a los muertos

Despertar a los muertos

Scott Spencer

Traducción de Ce Santiago

Título original: Waking the Dead

© Scott Spencer, 1986

Primera edición en Muñeca Infinita: octubre de 2024

© Muñeca Rusa Editorial, S. L. U., 2024

Calle del Barco, 40, 3.° D ext.

28004 Madrid

www.munecainfinita.com

© de la traducción: Ce Santiago, 2024

Diseño de colección y cubierta: Juan Pablo Cambariere

Maquetación: Carmen Itamad

Edición y corrección: Esther Aizpuru

ISBN: 978-84-128171-5-7

e-ISBN: 979-13-990746-1-1

Código BIC: FA

Impresión: Kadmos

Depósito legal: M-8621-2024

Impreso en España

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier procedimiento, sin la previa autorización del editor.

Tabla de contenidos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dedico este libro a Celeste y a Asher.

Pero alguno dirá: «¿Cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo regresan?».

1 Corintios

1

Sarah Williams se fue a Minneapolis en el peor momento posible de nuestra vida juntos. Yo sabía lo suficiente sobre lo fulminantes que pueden llegar a ser las cosas como para entender que nunca debes despedirte de la persona a la que amas sin aceptar que es posible que no la vuelvas a ver. Yo quebranté esta ley emocional y veintiséis horas después, en el Minneapolis Community General Hospital, certificaron la muerte de Sarah y la introdujeron en una bolsa de goma negra.

La Policía informó a la familia de Sarah en Nueva Orleans, pero los Williams no tuvieron la decencia, o la presencia de ánimo quizás, de contactar conmigo. Al final me enteré por las noticias de la CBS de aquella noche, sentado en nuestro piso de Chicago, rodeado de los objetos que Sarah y yo habíamos acumulado durante los tres años que habíamos vivido juntos. La fotografía que apareció en la pantalla de la televisión era de Francisco y Gisela Higgins, que habían abandonado Chile cuando los generales se hicieron con el poder, y habían recorrido medio mundo describiendo los horrores del actual régimen chileno. Dio la casualidad de que Sarah llevaba en coche a Francisco y Gisela a una iglesia de Saint Paul cuyos feligreses habían dado refugio a varios chilenos que habían entrado en Estados Unidos de manera ilegal. Iban en un monovolumen Volvo de 1968, con una pegatina indestructible en el parachoques trasero, «Keep on truckin'», que no se había despegado en seis años, ni tras seiscientos días de invierno a lo largo de la frontera canadiense, ni, por último, tras la explosión de una bomba lapa en los bajos del coche detonada a distancia cuando estaban a una manzana escasa de Nuestra Señora de los Milagros. Pero de los detalles me enteré más tarde. Supe que había sucedido algo cuyo horror excedía cualquier cosa que hubiese conocido cuando vi las caras de Francisco y Gisela en la pantalla y la presentadora dijo: «Esta tarde el terror ha golpeado un apacible barrio de Minneapolis». Y luego las caras de Francisco y Gisela desaparecieron y la presentadora siguió hablando mientras se reproducían varias imágenes. Vi el Volvo blanco cubierto de espuma extintora, árboles deshojados, la nieve escasa de abril que caía, y luego un reportero de pie en la calle con un micrófono, gesto muy oficioso e indignado, un chico alto y rubio con peinado de estrella de cine y un abrigo caro con borreguillo en las solapas. Pero me había tapado las orejas con las manos y no pude oír lo que decía. Y entonces apareció una fotografía de Sarah. La misma foto antigua que había visto encima del piano en casa de sus padres en la avenida Saint Charles, una en la que salía sentada en una mecedora en el porche abrazándose las rodillas y con una sonrisa de felicidad absoluta en la cara, que rara vez mostraba tanta felicidad. El sol le iluminaba el pelo y resplandecía también en el blanco de sus ojos, en sus dientes húmedos, en la cadenita de oro que llevaba al cuello. Mi voz resonaba mientras decía no una y otra vez, y luego apagué el televisor.

Salí del apartamento sin cerrar la puerta y sin abrigo. Las nieves tardías que aún caían sobre Minnesota lo hacían ahora a través de la oscuridad gris y áspera que dominaba Chicago. Por algún motivo, me sobrevino la idea de que había algo que tenía que decidir, un curso de acción que debía establecer. Sinceramente, no sé en qué estaba pensando; lo cierto es que la mayoría de mis esfuerzos estaban puestos seguramente en evitar volverme loco.

Vivíamos en la 51 con Blackstone. Yo era alumno de Derecho en la Universidad de Chicago y Sarah trabajaba en la zona noroeste, en un sitio llamado Resurrection House. Teníamos pocos amigos y estábamos prácticamente sin blanca, o sea que la mayor parte del tiempo juntos lo pasábamos a solas, en el apartamento.

Las calles por las que caminé aquella noche aún me resultaban extrañas. Las luces de las ventanas me parecían fuertes y desagradables, y las familias que vivían en los bajos, cuya cotidianidad podía observar en porciones bien iluminadas, me parecían remotas, incognoscibles. De vez en cuando cobraba conciencia del frío que hacía. Levanté la mirada y vi cómo la nieve atravesaba parsimoniosa la luz de las farolas. A veces parecía que mi corazón no palpitaba en absoluto y a veces parecía latir muy muy deprisa. Me dirigí a la Calle 53 y encontré un bar. Tenía algunos dólares en el bolsillo y pedí una cerveza. Se suponía que estaba dejando la bebida y ni se me pasó por la cabeza que el momento podía llevarme a romper la promesa. El sabor de la cerveza era demasiado real y aquella realidad hizo que la noche se volviera incuestionable.

El camarero tenía una cara enorme, blanca y contraída, increíblemente grotesca, como un objeto sumergido. Había otra persona en la barra, un conductor de autobús sentado delante de lo que parecía ser un whisky con soda. En la pared había fotografías enmarcadas de boxeadores famosos; esa decoración desidiosa y mecánica que ponen en los bares sin ningún tipo de personalidad. Tenía algo de calderilla en el bolsillo y me acerqué al teléfono. Me había empapado y estaba tiritando. Eché una moneda, marqué el número de nuestro apartamento y oí el tono. Y con cada uno, pensaba: Ay, Dios, ha ocurrido de verdad.

Sarah y Gisela iban sentadas delante y murieron en el acto. Es probable que a las dos las enterraran con jirones de la otra en el ataúd. Francisco Higgins iba en el asiento trasero, tumbado. Lo que quedó de él lo llevaron al hospital, donde murió dos días más tarde. Para entonces yo también estaba en Minneapolis y fui a visitarlo al hospital. Lo vi pequeño en aquella cama; las máquinas eran más grandes que él. Era una habitación alegre. Nórdica y moderna, con detallitos de humanidad que empezaban a estar en boga: paredes en colores cálidos, un dibujo infantil a cera enmarcado, una silla de diseño ortopédico para las visitas.

En realidad no conocía a Higgins. Había coincidido con él una sola vez, en una cena con Sarah y varios de los demás la noche previa al viaje a Minnesota. Me cayó bien aquella noche. Parecía un miembro del Gobierno chileno en el exilio, pero su manera de hablar de ello no tenía esa seriedad tan tremenda, o al menos no te restregaba por la cara dicha seriedad. Entonces me gustó, pero en aquella habitación de hospital ya no me gustó, y en cuanto entré me di cuenta de que mi visita había sido un error. Empecé a temblar y a pensar en cosas viles y desesperadas, mi mente se sacudía a un lado y a otro como una serpiente torturada con un palo puntiagudo. Era evidente que el objetivo del ataque había sido él; su mujer era un blanco secundario y que Sarah fuese en el coche había sido casualidad. El ataque había sido premeditado, pero, en cierto sentido, la muerte de Sarah había sido accidental. Ya de entrada pareció indiscutible que la bomba la habían plantado terroristas a sueldo de los generales que gobernaban Chile, los generales que habían mantenido encarcelados a Francisco y Gisela y que, tras ceder a las presiones internacionales para que los pusieran en libertad, quisieron silenciarlos. Pero lo último que pretendían era matar a una ciudadana estadounidense. Francisco y Gisela eran famosos en el mundo entero, pero lo que acaparó las crónicas sobre el atentado fue la muerte de Sarah, fue la muerte de Sarah lo que logró que el pueblo estadounidense se preocupara. Y los amigos de Francisco no tardarían en aprovecharlo al máximo. Iban a arrebatármela y a convertirla en símbolo de algo.

El padre de Sarah estaba en Minneapolis para acompañar el féretro en el vuelo a Nueva Orleans, donde la enterrarían en el panteón familiar; en Nueva Orleans los sepelios no son bajo tierra porque el suelo es demasiado blando para albergar con seguridad a los muertos en sus embalajes de pino y caoba. Habló con la Policía y evitó a la prensa. Creía que, de un modo u otro, los periodistas conspiraban con los disidentes chilenos para usar la muerte de Sarah con el fin de desprestigiar a los Estados Unidos. Era un hombre corpulento y agresivo, el tenis y la isometría de su mal genio lo mantenían en forma, y llegó al frío primaveral de Minnesota con una camisa azul celeste, un cinturón blanco y unos zapatos blancos, como si fuesen los colores tribales de su estilo de vida superior.

Una mujer de una cadena local se fijó en mí. En realidad le traía sin cuidado. Solo buscaba ser original con su enfoque de la noticia. Al principio era el novio de la fallecida, y luego me ascendió a prometido, a tiempo para las noticias de las diez.

Pensé que le debía a Sarah decir algo, pero en realidad no quedaba nada de mí. Intenté comerme una tostada, pero la vomité. Llevaba veinticuatro horas alimentándome del azúcar del whisky. No me atrevía a dormir, ni siquiera a cerrar los ojos, y lo peor era que sabía que mi reacción a todo aquello apenas se encontraba en su estado larvario, que me las había apañado para aislar mi conmoción y mi pena, que las había repelido un poco, pero que sería incapaz de aguantar así mucho tiempo y que no tardaría en…, en fin, quién sabía qué iba a sentir o en qué iba a transformarlo.

—¿Quién cree usted que es el responsable? —me preguntó la periodista pegándome el micrófono a la boca.

Lo pensé. No pude responder enseguida.

—No lo sé —dije por fin—. El Gobierno chileno tiene una Policía secreta y se sabe que persiguen a los disidentes chilenos por todo el mundo para silenciarlos.

Hizo al cámara un gesto con la mano y meneó la cabeza tras llevarse el micrófono a un costado.

—Eso suena a propaganda —dijo—. ¿No podemos…? No sé, ceñirnos a lo personal y a lo inmediato…

—Lo intentaré.

—Bien —dijo—. Así parecerá más real.

En el vuelo a Nueva Orleans me senté a lado del padre de Sarah. A ninguno de los dos le apetecía la compañía del otro, pero no nos quedó otra. Se llamaba Eugene, como su padre. Vendía seguros y se comportaba como si aquello le otorgara cierto conocimiento y competencia en los asuntos de la vida y la muerte, como si fuese cirujano o sacerdote. Era un hombre de éxito, pero caía mal. Sara era una de sus tres hijas, todas niñas. Le había puesto Sara pensado que sonaba señorial, cautivador; más tarde, ella le añadió la hache. La madre de Sarah se llamaba Dorothy, tenía miedo de Eugene y en su presencia se mostraba evasiva. No se sabía bien en qué consistían sus lealtades. Parecía preocupada sobre todo por las apariencias, y aunque preocuparse solo por la superficie de la vida seguramente sea una imposibilidad emocional, eso parecía hacer Dorothy.

Eugene y yo observamos a la azafata durante su demostración con los dispositivos de seguridad del 727. Fue un despegue movidito, con el viento en contra. Me sorprendió el fervor con que deseé que el avión se estrellara. Las nubes pasaban a toda velocidad como jirones de trapos sucios. Se podía oír el empeño de los motores. Luego se apagó el símbolo de «Prohibido fumar» con un leve ping y el avión se estabilizó en el aire. Eugene encendió un Kool y reclinó el asiento. Se quitó los mocasines con las punteras y echó el humo por la nariz. El cuerpo de Sarah iba en la bodega del avión. Debajo de nosotros Minneapolis parecía limpia, ordinaria, remota. Luego desapareció trazando una curva, como si la rotación terrestre se hubiese acelerado de repente, y debajo de nosotros surgieron los rastrojales congelados de las granjas y pequeñas protuberancias esmaltadas de azul: los silos. Volábamos. Íbamos hacia los cielos.

Cuando se acercó la azafata, Eugene le pidió un vodka con tónica. Aún no estaban sirviendo bebidas, pero por lo visto sabía que era el padre de la mujer, del cadáver, de la bodega. Al parecer también sabía quién era yo y me preguntó si quería alguna cosa. Dije que no, solo porque era lo más fácil. Cuando le trajeron la copa, Eugene sacó de la chaqueta un frasco de pastillas y lo agitó hasta que le cayó una en la mano, tenía una palma enorme cuyas líneas mostraban un ligero matiz rojizo.

—¿Quieres?

Me encogí de hombros.

—¿Qué es?

—El médico de Dorothy le dio unos calmantes y los estoy tomando —dijo como si fuese una ironía trágica que un hombre de una fuerza tan tremenda tuviese que tomar medicamentos de mujer.

—¿Y funcionan? —pregunté.

—Creo que sí. No estoy tan… alterado, ya me entiendes.

Le tendí la mano y me dio una. Una mitad era del mismo azul claro que la camisa de Eugene, marrón oscuro la otra. Me la metí en el bolsillo.

—Me la guardo para después.

La palabra «después» me afectó negativamente. El tiempo avanzaba, pero ahora estaba vacío. La palabra «después» hizo que cobrara conciencia de que mi vida podría llegar a ser muy muy larga y que tendría que vivir cada segundo sin Sarah.

—Toda esta mierda me provoca reacciones nerviosas —dijo Eugene—. No sé si voy o vengo.

—Vas —dije.

La inteligencia de Eugene tendía a la agudeza; consideraba lo que decían los demás como el prisionero que observa las paredes de su celda en busca de un ladrillo suelto, del parche de argamasa esponjada. Eugene me miró con los ojos entornados. Nunca dejaba de evaluarme.

—Supongo que si hubiésemos sabido cómo iba a acabar todo esto —dijo—, quizás tú y yo nos habríamos esforzado más por hacernos amigos.

—Supongo. Y supongo que también te habrías esforzado un poco más con Sarah. —Cómo suena esto lo sé ahora, pero en su momento me pareció de justicia decirlo y que, por supuesto, estaba en mi derecho de decirlo.

Los ojos de Eugene se llenaron de lágrimas, pero solo un instante.

—A mí no me vengas con tus mierdas, chaval. Nunca tendrás ni la mitad de recuerdos que tengo yo de esa chiquilla. Le cambié los pañales y la llevé de la mano cuando dio sus primeros pasitos de bebé.

Atribulado, se llenó los pulmones de aire y se hundió en su asiento. Me pareció que el calmante empezaba a hacerle efecto y me alegré de no haberme tomado el mío. Me di más o menos cuenta de que su expresión pretendía generarme culpa, culpa por mi falta de respeto ante su pérdida. Pero Sarah iba en la bodega, justo debajo de nosotros que yo supiera, y no era quién para firmar la paz que ella no había sabido negociar. Desde que cumplió los diez años, Sarah y Eugene no se lo habían puesto fácil mutuamente, y sentía que debía dejar las cosas como estaban. Supongo que era un modo de mantenerla viva un poco más, y quizás Eugene me estaba provocando por el mismo motivo.

—Sigo esperando a que me cuentes qué mierda hacía con esa pareja de chilenos —dijo Eugene—. O por qué se había involucrado en todo ese follón, así de entrada.

—No sabría por dónde empezar —dije.

—En fin, lástima que no haya podido hablarlo conmigo —dijo—. Podría haberle dicho que estaba metiéndose en algo más grande que ella.

En Nueva Orleans, Eugene me ofreció quedarme en su casa, pero no me apetecía estar con ellos y la idea de dormir en o cerca de la antigua habitación de Sarah me parecía demasiado complicada. No quería someterme a una cosa así. Reservé en un hotel modesto llamado Maison Dupuy —pintoresco por fuera, anónimo por dentro—, y en cuanto estuve allí encendí la televisión y el aire acondicionado, y empecé a llorar sin control. Fue como colisionar contra un yo que siempre había estado agazapado dentro de mí pero cuya presencia ni siquiera había imaginado, idéntico al yo que en su día me cogió por sorpresa al lograr el amor de Sarah. Yo creía en el deber, en el servicio, en los planes minuciosamente trazados, en las respuestas medidas y los riesgos calculados, pero nada de aquello existía ya y tan solo quedaba terror y amargura y la sensación de que estaba volviéndome loco.

Se me habría hecho aún más duro dispensar a mi familia de volar a Nueva Orleans. Mi padre y mi madre llegaron esa misma tarde, con mi hermano, Danny, y Caroline, mi hermana. Había salido a tomar el aire y cuando regresé tenía una nota en el buzón que decía que mi familia estaba en las habitaciones 121 y 123. Llamé a la puerta y abrió mi padre. Estaba leyendo The Times-Picayune, que tenía en la mano; llevaba gafas de montura de alambre. Tenía el pelo blanco oca, espeso, ondulado, largo. El pecho le asomaba inmenso y enrojecido por la camisa abierta; parecía que había estado cogiendo olas a pelo en el gélido Atlántico de Rockaway. Al verme, soltó el periódico y me abrazó, me estrechó contra él.

—Dios bendito —me dijo al oído con su voz profunda y porosa…, siempre había sonado como si tuviese que aclararse la garganta.

Lo abracé, y no me solté. Vi a mi madre de pie detrás de él, tocando la cama con las yemas de los dedos, como si buscara mantener el equilibrio. Tenía una cara redonda y bonita. Danny solía decir que mamá llevaba el pelo como Lesley Gore. Con la raya en medio y una ondulación drástica a cada lado. Parecía reservada, remota, un poco sola, como una viuda. Llevaba las gafas colgadas del cuello con una cadenita, y subían y bajaban pegadas a su pecho cada vez que suspiraba por la emoción.

Mi padre me llevó adentro y me dejó con mi madre, que me cogió la cara con sus manos grandes y suaves, me dio un beso en cada mejilla y luego en el mentón. Mis padres siempre habían significado para mí seguridad y lealtad, y verlos fue todo un apoyo. Empezaba a ver cómo podría superar aquello.

—Es la cosa más terrible que ha sucedido jamás —dijo mi padre.

—¿Podemos hacer algo? —dijo mi madre—. ¿Quieres que lo hablemos? Tú dinos qué podemos hacer. Estamos aquí por ti.

—Y por ella —añadió mi padre. Sarah le caía bien de verdad. Pensaba que íbamos a casarnos y a darle unos nietos maravillosos. También esperaba que Sarah pudiese ayudarme con mi carrera, insuflarme fortaleza y un poco de ambición. Los dos creían en el bien y el mal absolutos, y ambos tenían en sus corazones un pequeño tablón de anuncios del que habían colgado agravios que nunca iban a retirar—. Era una chica maravillosa, Fielding. Nada más que añadir. Una chica maravillosa y poco común.

—Eddie —dijo mi madre con un matiz de cautela.

—No pasa nada, mamá —dije—. Tiene razón.

—No es cuestión de tener razón —dijo ella en voz baja. Parecía que llevara años susurrando en un aparte la mitad de lo que decía, como si las personas que de verdad la entendían fuesen fantasmas fuera de escena.

—Ni siquiera nos llevábamos bien —dije tapándome de repente los ojos con las manos. Y entonces pensé algo desolador: cada malentendido, cada discusión, cada acalorada disputa entre voluntades estaba ahora, a causa de su muerte, destinada a convertirse en un recuerdo de dulzura inexpresable.

—Sigue en los periódicos —dijo mi padre—. Es algo que va a tardar en desaparecer. Y no solo de los periódicos locales —añadió con un gesto hacia The Times-Picayune que yacía en el suelo abierto por una página de anuncios que mostraban dibujos de mobiliario de jardín—, sino de todos. De The New York Times, de The Washington Post y, cómo no, de los periódicos de Chicago.

Mi padre seguía trabajando como impresor, y se acercaba al final de treinta años de servicio en la rotativa de The New York Times. Sin embargo, daba igual para cuántas medias verdades y retractaciones hubiese elegido tipografía, aún creía de un modo casi religioso en la palabra impresa. Leía tres periódicos al día y más o menos cada semana iba a la biblioteca pública a leer periódicos de otras ciudades. Estaba suscrito a una decena de revistas, rondaba las librerías de viejo de la Cuarta Avenida y a menudo compraba libros solo porque le gustaba la pinta que tenían.

—¿Sabes algo más sobre lo que ha pasado? —dijo mi madre.

—Nada —dije—. Lo mismo que tú. No he intentado averiguar nada más.

—Habrá una investigación exhaustiva —dijo mi padre, juntó las manos y asintió, como si acabara de decidir que iba a liderar él mismo las pesquisas—. Esto no es Tijuana ni nada por el estilo. No pueden venir y liarla así como así.

—Nos sorprendió un poco —dijo mi madre, y ladeó la cabeza de un modo que sugería tacto— al enterarnos cuánto se había… implicado Sarah. Nunca nos la habíamos imaginado así.

—Era algo reciente —dije.

—Hemos escrito cartas al senador Moynihan y al senador Javits —dijo mi madre.

—Una carta distinta a cada uno —añadió mi padre—. No puedes apelar a Javits igual que a Moynihan. Pat es muy estirado, pero salió de la calle.

—Te vendrás a casa con nosotros cuando esto acabe —dijo mi madre.

—Te voy a decir una cosa —dijo mi padre, y se sentó en la cama descansando el peso sobre las manos—. Asesinar a una chica estadounidense ha sido la estupidez más grande que podrían haber hecho esos cabrones. La gente no lo va a olvidar jamás.

—Supongo que a Sarah le habría hecho ilusión —dije. Oía mi propia voz como si llegara desde un lugar distinto de la habitación.

—Es terrible decirlo, supongo —dijo mi madre, y se acercó a mí para entrelazar su brazo con el mío al sentir, creo, que en cualquier momento podía perder el equilibrio—, pero pronto tendremos que sentarnos a hablarlo. Esto va a afectarte en todos los sentidos posibles e igual prefieres tener la oportunidad de resolver cómo vas a gestionarlo.

Mi madre había trabajado durante veinte años para un asambleísta estatal llamado Earl Corvino, cuyo lema era «Minimicemos el impacto». Corvino había tratado a mi madre bastante mal, pero mientras estuvo con él aprendió algunas cosas.

Aquella noche me cambié a la habitación de Danny y Caroline; no podía permitirme una y, además, no soportaba estar solo. Una a una, mis células no habían terminado de aceptar la verdad de la muerte de Sarah. Con Danny y Caroline me sentía protegido; ellos sabrían qué hacer si de repente me desmoronaba en mil pedazos.

Estuvimos despiertos hasta tarde, charlando. Recuerdo que nos reímos. Recuerdo que Caroline rememoró las preguntitas trampa sobre acontecimientos de actualidad a las que nuestra madre nos obligaba a responder durante el desayuno. Qué tipo de avión pilotaba el capitán Jerry Powers durante su misión en Rusia cuando los soviets lo derribaron. Respuesta: un U-2. Correcto, pero incorrecto, tontitos: no se llamaba Jerry, sino Gary. Como jardineros fanáticos trabajando un suelo de fertilidad cuestionable, nuestros padres se deslomaban por nosotros con una diligencia que sin duda incluía el amor, pero que no acababa ahí. Y allí estábamos ahora, los tres, unidos no solo por la habitual magia genética de los hermanos sino por esa narrativa más o menos desquiciada que une a los veteranos de una guerra larga. Los veteranos de las guerras asiáticas llevan esas chaquetas de satén en cuya espalda pone: «Sé que voy a ir al cielo porque he pasado una temporada en el infierno», y debajo un dibujo de Corea o Vietnam. Danny había querido que lleváramos chaquetas en las que pusiera lo mismo, pero con una foto de nuestra casa de piedra rojiza tan refinada como desgastada de Brooklyn.

La guerra de nuestra niñez había sido más peculiar y agotadora aún porque había sido financiada, de un modo tan evidente como inagotable, por nuestro propio bien. Y ahí estábamos, la suma de sus esfuerzos: Danny era un empresario chanchullero que vivía varios kilómetros por encima de sus posibilidades; Caroline era una pintora sin dinero salvo para pintar, con dos hijos y un matrimonio difícil, y yo era casi abogado. Aun así, ninguno trabajábamos el turno de noche; ninguno llevaba el almuerzo en una fiambrera. Los tres habíamos salido pitando de nuestra clase social.

Nos tomamos varias botellas de vino calentorro y nos quedamos dormidos. Pero yo me desvelé de madrugada. El corazón me latía como si me persiguieran. Me quedé en la cama escuchando el aire acondicionado, la respiración profunda y casi musical de mi hermano, las exhalaciones lentas y abundantes de mi hermana, y me pareció que mi vida siempre había sido el zarzal de horror y pérdida al que me habían arrojado. Era imposible creer que hubiese habido algo de felicidad.

El sol estaba a punto de salir e iba a dar comienzo otro día sin ella. También en Nueva Orleans, la ciudad de sus anhelos. Cuánto echaba de menos los aromas de aquel lugar, los enrejados, las casitas unifamiliares, la música, las bebidas heladas en vasos de tubo… Tendríamos que haber pasado más tiempo allí. Las lágrimas me cayeron hasta las comisuras de la boca y me froté la cara con la sábana rasposa y almidonada. Me levanté de la cama y me vestí sin hacer ruido. Luego bajé al vestíbulo, el recepcionista que había hecho el turno de noche estaba leyendo Santa María de las Flores y el botones se paseaba despacio por el suelo azulejado mientras empujaba una mopa empapada en amoníaco. Me senté con las manos entre las rodillas, con la mirada al frente. Un rato después levanté la vista y vi a Danny. No se había molestado en vestirse. Llevaba un pijama de seda azul. Parecido al color de sus ojos. Su pelo era del mismo color pardo pálido que las granjas de Minnesota que se veían desde el avión. Su rostro era anguloso, tenía la boca tensa: nunca parecía cansado.

—¿Se te está yendo la cabeza? —preguntó mientras se acuclillaba delante de mí apoyando en mis rodillas sus manos huesudas y poderosas.

—Creo que no —dije.

—Tienes una pinta horrible —dijo—. Y te queda aguantar todo el puto día. Tienes el funeral. Y va a haber periodistas, preguntas, de todo. Va a ser muy duro.

—Y es solo el principio —dije.

—Lo sé. Pero empecemos por hoy. Ven. Sígueme. Tengo una cosa para ti.

Se levantó y me tendió la mano. Me pasó el otro brazo por los hombros y me llevó de vuelta a la habitación.

Cuando entramos, Caroline se incorporó en la cama. Eran menos de las siete de la mañana. Caroline dormía en ropa interior y con una camiseta negra. Tenía el pelo castaño y los ojos negros; la mandíbula cuadrada, los pómulos altos…, nunca palidecía como el resto de nosotros. Su aspecto encajaba con su personalidad dramática.

—¿Qué hacéis, chicos? —preguntó.

Cuando éramos niños, había sido nuestra cabecilla, pero la vida había sido más dura con ella y la pobreza y la desorganización la habían vuelto indecisa.

—Voy a medicar a Fielding —dijo Danny.

Sacó el maletín Mark Cross de debajo de la cama y lo abrió de golpe. En un pequeño compartimento lateral con cremallera había un paquete de papel de aluminio. Se me revolvió el estómago pero solo un instante, como un borracho que intenta levantarse de la silla y enseguida desiste. Danny abrió el paquete de papel de aluminio y dentro había un polvo negruzco, apelmazado por arriba, suelto por debajo.

—¿En serio vais a hacerlo? —preguntó Caroline—. Sé lo que es.

—¿Tienes otra cosa para que pase el trago? —preguntó Danny, la confianza envolvía su voz como una brisa intensa.

—¿Y qué se supone que va a hacer mañana? —preguntó Caroline.

—Mañana se le puede ir la cabeza. Al menos no habrá medio mundo mirando.

—¿Es lo que creo que es? —pregunté.

—Sí. Venga, va, toma un poco.

—¿Me van a entrar náuseas?

—¿Para qué voy a darte algo que te provoque náuseas? No te pases y ya está.

—Supongo que te vas a unir —dijo Caroline.

—¿Y tú qué, hermanita? —preguntó Danny.

—Paso —dijo Caroline—. En mi barrio, poca broma con eso. La semana pasada le robaron a Rudy el dinero del almuerzo.

—Pues yo no fui —dijo Danny, y me dio un trozo de pajita a rayas blancas y rojas.

Y así llegué al funeral de Sarah bajo la tersa armadura de dos tiros de heroína, los dos del tamaño de la cabeza de una cerilla. La misa era en una iglesia católica, aunque Eugene apenas era practicante y supuestamente Dorothy era episcopaliana. Era la misma iglesia a la que había ido con Sarah para el funeral de su abuelo: Saint Matthew. De repente todo el rollo católico resultaba muy espinoso. No porque los Williams culparan a la Iglesia de lo sucedido, aunque era evidente que sí culpaban a ciertos elementos de la Iglesia. Al fin y al cabo, Sarah había ido a Minneapolis para llevar a tres chilenos refugiados a un convento de Maryknoll, donde iban a darles asilo. Los Williams la habían tenido con los curas y la habían tenido conmigo. Nadie esperaba que me sentara en el primer banco con la familia, de modo que tuve que buscar sitio entre las otras cincuenta o sesenta personas que habían conformado la periferia de la corta vida de Sarah.

Para entrar en la iglesia tuve que abrirme paso entre una cantidad sorprendente de periodistas y fotógrafos, no solo de la prensa nacional, sino también de periódicos de todo el mundo. En el coche mis padres habían intentado prepararme para las preguntas —cuyas respuestas, temían, quedarían atadas a la trasera de mi futuro político como una sarta de latitas—, pero apenas fui capaz de reaccionar a sus indicaciones. Ya cerca de la iglesia, el cuerpo empezó a sudarme a lo loco y me sentí tan mareado que eché la cabeza hacia atrás y el sol que entraba por la ventanilla trasera del taxi me dio en la frente y los ojos como un mazo amarillo y abrasador. Cuando aparcamos junto al bordillo a la sombra fracturada y caótica de un magnolio alto, la prensa se agolpó alrededor del coche. Algunos hicieron intentos decentes de parecer respetuosos, pero los demás estaban demasiado desligados o eran demasiado ambiciosos como para preocuparse.

—Bueno, vamos allá —dijo mi padre, y advertí que, en cierto sentido, no sabía o no controlaba del todo que se alegraba por aquel revuelo: siempre había querido contribuir a hacer historia, del mismo modo que algunos hombres albergan siempre la ambición de escribir una novela o pintar un gran mural, y allí estábamos por fin, los cuatro modestos, con el oído del mundo aguzado y su gran ojo vidrioso parpadeando hacia nosotros cada centésima de segundo.

—Señor Pierce…

—Eh, Fielding, Fielding…

—Un segundo, un segundo…

Al otro lado de la avenida Saint Charles, enfrente de la iglesia, montaba guardia un corrillo de personas que portaban pancartas en las que ponía «Sarah Williams víctima del imperialismo estadounidense» y «Dejad de apoyar a los nazis chilenos». Alguien se las había arreglado para ampliar una foto de Sarah, y su pancarta, enmarcada en negro, encabezaba el grupo. Alguien con voz grave y sonora gritó: CompañeraSarah Williams, y los demás respondieron: Presente. La voz grave dijo: Ahora, y los demás dijeron: Y siempre1. Sarah Williams. Aquí con nosotros. Ahora. Y siempre.

Había seguido a Danny por entre los periodistas hasta el interior de la iglesia, pero lo que coreaban en la otra acera me había dejado frío. Había confiado en que la heroína cancelaría, o ralentizaría al menos, mis procesos mentales, pero los pensamientos me acudían deslavazados, aunque envueltos en una especie de seda oscura y suave que los volvía más o menos inofensivos. Se me ocurrió que las personas de la otra acera estaban intentando arrebatarme la muerte de Sarah y luego se me ocurrió que no pasaba absolutamente nada. Si tanto la querían, que se la quedaran.

Uno de los periodistas sacó provecho de que me hubiese rezagado y me plantó el micrófono debajo de la nariz. Era un joven de gesto afable con el pelo ralo y rubio, pecas, traje milrayas, un dejo estiloso.

—¿A quién responsabiliza de la muerte de Sarah, Fielding? —me preguntó.

Respiré hondo y todos supieron que iba a responder a la pregunta: tenían ese radar activado. Otros micrófonos se elevaron en mi dirección. Sentí los dedos fieros y huesudos de Danny en la muñeca y la mano de mi padre en la zona lumbar. Fui vagamente consciente de que era el momento en que todos esperaban que culpara al Gobierno de Estados Unidos, pero fui incapaz de hacerlo; por más que quisiera, fui incapaz. En cualquier caso, la cosa era bastante más compleja.

—A mí —dije finalmente—. A mí mismo.

Y con aquello me llovieron otras cincuenta preguntas, pero Danny tiró de mí con más fuerza y mi padre no separó la mano de mi espalda, guiándome entre los periodistas, impasibles mientras nos bloqueaban el paso con los hombros, los codos e incluso las cámaras. Creí oír que mi padre me susurraba algo, algo como Así se hace, chico, pero no estoy seguro. Notaba el calor.

Estábamos subiendo los escalones de entrada a la iglesia. Por algún motivo, los periodistas se avinieron a no seguirnos hasta allí. Supongo que en pantalla quedaba mal que los vieran perseguir a gente hasta el interior de la iglesia. Tropezamos con los pies de unas personas que, me pareció, eran familiares de Sarah por parte de madre: pude ubicar aquellos rostros amplios y lechosos, aquellas bocas flexibles y ligeramente fruncidas, las muñecas gruesas, las pantorrillas carnosas. Me senté entre Caroline y mi madre y las dos me cogieron de la mano. Asentí varias veces en un intento de transmitirles la sensación de que todo iba bien, que de un modo u otro iba a superarlo y que no debían preocuparse. De repente me pareció que mi piel cobraba vida de una forma espantosa, pero me negué a deshonrarnos a todos a fuerza de desollarme allí mismo. Oí un sollozo quedo, un conato de llanto ahogado, y me incliné hacia delante para mirar a mi padre, en cuyo rostro, aunque descubierto, había una mueca de dolor. Sentí una oleada de rabia, de desprecio incluso: si yo iba a soportar todo aquello, él también podía, sin ninguna puñetera duda.

Recorrí la iglesia con la mirada, con cuidado de evitar el altar, tras el cual, lo sabía, estaba el ataúd de Sarah. No lejos de la puerta de una capilla más pequeña, estaba sentado el padre Mileski, amigo de Sarah, con el padre Stanton y la hermana Anne: los tres trabajaban en Resurrection House con Sarah, en Chicago. Mileski se daba tironcitos de la barba oscura, áspera, rusa, y lloraba abiertamente. Me pregunté cómo era posible que un sacerdote llorara de ese modo en un funeral; me pregunté si había perdido la fe. Stanton, veinte años mayor que Mileski, frágil, canoso, con los pómulos hundidos y dulces ojos azules, estaba sentado muy erguido con la mirada fija en el altar, con una expresión como si estuviesen cometiendo alguna tropelía clerical. Los ojos de la hermana Anne miraban a otra parte; parecía estar rezando, sus labios se movían deprisa, en silencio.

Al otro lado del pasillo había unas personas que, supuse, eran familiares de Eugene: ectomorfos tristes con cejas oscuras y enfadadas y dedos largos y ahusados.

Bobby Charbonnet estaba allí con su esposa, una mujer pizpireta de aspecto eficiente. Bobby vivía en la casa de enfrente de Sarah cuando eran niños. Ella había centrado en él todo el ardor excoriante de su sexualidad incipiente: arrobadas notitas de amor, revelaciones nocturnas en su habitación, cuyas ventanitas daban a las de él. A Bobby aquello lo aterraba y hasta que estuvo a salvo en la Universidad de Carolina del Norte no se atrevió a responderle; pero, obviamente, ya era demasiado tarde. La demora en su respuesta había propiciado el equilibrio emocional y dado a Sarah la oportunidad de alejarse de él. Fueron amigos a partir de entonces. En una ocasión los dos me hicieron un tour de música negra en Nueva Orleans. En un bar escuchamos a los Meters, en otro a Professor Longhair, y luego fuimos a visitar a un viejo pianista llamado Tuts Washington a su casa diminuta y fragante, donde nos sentamos con él a ver la televisión: el vicepresidente Agnew dimitía del cargo en todos los canales.

Miré a Bobby, y finalmente reparó en mí: se llevó una mano pálida y delicada a la garganta y meneó la cabeza, y Nina, su mujer, me hizo un gesto que interpreté como que hablaríamos luego, aunque cuando lo pensé, me di cuenta de que era imposible que significara eso. Apenas nos conocíamos y ya era demasiado tarde para empezar. La muerte de Sarah había incomunicado para siempre su antigua vida y la mía.

Por último, miré hacia la primera fila. Allí estaban sentados los padres de Sarah y sus hermanas, de espaldas a mí. La madre de Sarah llevaba un sombrero gris oscuro con un velo negro sujeto con horquillas a su pelo color caoba. La calva de Eugene hervía de sudor. Allí estaba Carrie con su marido, Jack. Un dúo de aspecto correoso, regentaban un par de bares de ostras en el French Quarter. Sarah y yo no les caíamos muy bien, la verdad; nos trataban como si fuésemos clientes inoportunos, con esa mezcla de cortesía y desdén que tan lacerante puede llegar a ser. Allí estaba Tammy, separada por fin de su insoportable marido. Se dio la vuelta. Tenía el rostro grávido hinchado y moteado, como si le hubiesen atacado unos abejorros. Cuando vio que estaba mirándola, levantó la mano a modo de saludo y gesto de empatía y yo hice lo propio —de repente me pareció que mi mano pesaba de un modo increíble—, como si fuese a tocarla.

De alguna parte llegaba música de órgano: tibia, vagamente religiosa, como hilo musical espiritual. Intenté descender al pozo de mis sentimientos, pero al parecer estaba cegado, helado por una oscuridad interior indeterminada. Era la droga, y sentí una punzada de vergüenza, repulsión ante mí mismo. Me pareció una mezquindad haber ido narcotizado a su funeral. Si aquel era el momento de darnos el último adiós, entonces tendría que haberme mantenido abierto a cualquier extenuante caos emocional que el día me tuviese reservado. Intenté dejar atrás la droga, que ahora parecía llenarme como una carretillada de arena, pero sin esforzarme demasiado advertí que era sencillamente imposible. La música no paraba de sonar y de repente se detuvo y oí respiraciones entrecortadas. Al otro lado de la puerta de la iglesia, en la acera de enfrente, los manifestantes seguían con sus consignas y también los oímos en aquel breve silencio eclesiástico: «Compañera Sarah Williams, presente, ahora y siempre».

Cerrad la boca y largaos, pensé, pero sin odio ni convicción. Me revolví en mi asiento, en preparación ante lo que fuese a suceder. Acababa de tener la primera noción de que el tiempo estaba avanzando…, espantosamente vacío, aunque empezaba a adquirir color y peso: las voces lejanas, las personas en aquella iglesia, mi corazón tardo, drogado. Ya había sobrevivido. Esa pérdida abrazaría mi vida para siempre, pero no la detendría, y si vuelvo con sinceridad la vista a los últimos instantes en la iglesia previos a que el padre Laroque sujetase el púlpito con su mano blanca y enrabietada para iniciar su torrente de clichés, me doy cuenta de lo que entonces no pude saber ni admitir del todo: que había empezado a reajustar mi vida sin ella. No iba a volarme los sesos ni a rajarme el cuello. Me pareció evidente que lo único sensato que podía hacer era perseverar y seguir construyendo mi vida tal y como llevaba levantándola poco a poco desde los ocho años, la edad que tenía cuando advertí que no quería ser defensa izquierdo de los Brooklyn Dodgers, sino presidente de Estados Unidos.

1Las palabras en cursiva, en español en el original. [Todas las notas son del traductor].

2

Perseveré durante cinco años, dando pasitos japoneses hacia mi objetivo, cuando de repente el destino enganchó su garfio a una de mis trabillas y me levantó de los pantalones. Terminé los estudios de Derecho y anduve un par de años de pasante en un bufé de primera, y ahora estaba atado al despacho del fiscal de condado de Cook. Evitaba que mi conciencia acuchillara mis ambiciones de medallas intentando remendar de vez en cuando los agujeros selectivos en la red de la justicia por los que tradicionalmente se colaban los corruptos más rastreros e influyentes. Pero acababan de ofrecerme un trato bastante turbio y estaba haciendo como si lo considerara, aunque supe al instante que iba a decir que sí.

Estaba de pie junto a la ventana, mirando el lago Michigan, que en estado de congelación se asemejaba a un espejo roto. Había alerta por tormenta invernal. Las cadenas de televisión llevaban todo el día con imágenes de tipos de cara reblandecida ahí plantados con sus mapas del tiempo, dibujando entusiasmados círculos concéntricos y vectores, con los ojos iluminados por la visión de una inminente fatalidad meteorológica; una que ni siquiera ellos terminaban de entender, según unas afirmaciones que había leído unas semanas antes, que revelaban que aquellos tipos estaban igual de capacitados que tú y yo para explicar el tiempo. Aun así, los creíamos, hasta tal punto que incluso pedían disculpas por el mal tiempo. Muchos de los edificios de oficinas de Chicago habían cerrado pronto; más abajo, el tráfico era denso. Pero incluso desde aquella lejanía regia —estaba a cincuenta y cinco pisos de altura— alcanzaba a oír cómo los imbéciles de abajo le daban al claxon y el ruido de las bocinas que ascendía en un abejeo de frustración.

Estaba oscureciendo deprisa y mi reflejo en el cristal era más nítido que cualquier otra cosa que hubiese más allá. Llevaba puestas mis mejores galas de fiscal, recién salido de un día en la biblioteca jurídica: traje gris, camisa blanca, corbata roja y azul. Me había crecido un poco el pelo. Cuesta parecer amenazante e imponente cuando los rizos te caen hasta el cuello de la camisa. Me hacía falta un afeitado, además. Empezaba a parecer un abogado defensor. Además, se notaba que necesitaba un descanso; una semana en alguna playa, echar un vistazo a otro mundo, palmeras, cócteles helados sin alcohol, una mirada camaleónica a todas las piernas generosas, mimadas, depiladas y bronceadas que planeaban sobre la arena blanca. Seguramente era autocompasión, me sentía más viejo de lo que era.

—¿Sigues con nosotros, Fielding? —preguntó el gobernador Kinosis.

—Estoy pensando —dije todavía de espaldas a todos—. Fijaos en la cantidad de gente que se apelotona para salir de la ciudad por una nevada de nada. Uno se pregunta qué pasaría si un misil viniese directo hacia nosotros.

—Oye, no he venido hasta aquí para hablar de eso —dijo el gobernador.

Ay, Dios, menudo imbécil.

Tenía que concentrarme en lo que estaban ofreciéndome. Tenía que prestar atención no al griego sino al regalo. Tenía treinta y cuatro años, era hijo de un impresor y una mecanógrafa de lo que hoy estaba convirtiéndose en una de las zonas exclusivas de Brooklyn pero que, en mi época, era un barrio de obreros y funcionarios. Aquí la ambición se entendía como una vanidad infantil, pero lo que nuestros denodados y simpáticos vecinos desconocían era que en casa de los Pierce los cultivos eran intensivos. Escuchábamos las noticias tres veces al día como mínimo y leíamos las ediciones matutinas del periódico que mi padre traía a casa al acabar su turno, nos repartíamos algunas secciones como si fuesen alimentos básicos, e incluso teníamos una constitución familiar, que yo redacté, ratificada, tras una semana de debates, por tres votos a dos, divididos por género. Lo raro era que, en general, mis padres estaban encantados consigo mismos: el impulso provenía de la pura energía, no del autodesprecio. Mi padre era bueno en su trabajo y un sindicalista activo, y lo respetaban como cuentacuentos y filósofo de soportal.

Mi madre trabajaba con Earl Corvino, el infausto político de Brooklyn, demasiado senil ya como para molestarse en procesarlo, y aunque la tenía explotada, mi madre obtenía cierta sensación de pertenencia que despertaba en ella una suerte de lealtad absurda hacia Brooklyn, como si fuese una nación incomprendida. Pero una vez cumplían con los meros quehaceres de sus vidas, aún les quedaba vitalidad más que de sobra, un calor físico que volcaban en nosotros. Con su guía y su apoyo, acabé por abrirme camino hasta Harvard. La energía y el genio de Danny no necesitaban la validación de una licenciatura de postín, así que se decidió por la Universidad de Nueva York, donde duró menos de un año, y Caroline, después de dos en la escuela de Bellas Artes de Boston, huyó de todos nosotros y se fue a Europa.

Acabado el instituto ingresé en la Guardia Costera y fue entonces cuando conocí a Sarah, y durante un tiempo me pareció que mi vida había cambiado de rumbo. Pero entonces Sarah murió y continué con los estudios de Derecho, y más tarde empecé a trabajar con un tipo llamado Isaac Green, que ahora mismo estaba sentado junto al gobernador, y era dueño de aquel apartamento en las alturas. Isaac había hecho cuanto había podido por adoptarme, imaginando que era un poco un perro callejero: entendiendo por esto que mi padre era incapaz de facilitarme contactos como los que Isaac tenía. La dolorosa desilusión de Isaac Green era que a su propio hijo, Jeremy (compañero mío de clase en la facultad), le horrorizaba el mundo de su padre y profesaba un desprecio complicado, sufista, por las leyes angloamericanas y ahora estaba en La Jolla personalizando motos Yamaha. Yo sabía lo que estaba pasando. Era absolutamente obvio. Y tras pensarlo durante un rato, decidí sacar provecho de la situación.

Acabé queriendo a Isaac, y le hizo bien saber que había alguien que quería todo lo que tenía que dar, que leería cada libro, que estrecharía cada mano.

Cuando Isaac tuvo edad para pensar en su carrera política, era prácticamente imposible que eligieran a un judío en Chicago. Lo más que podía hacer era ser de utilidad entre bambalinas o que lo nombraran juez. Pero las bambalinas eran un aburrimiento y, peor aún, cuando mandaba a escena a aquellos dummkopf2 de actores, los focos los deslumbraban y la mayoría de las veces la cagaban con sus líneas. Una magistratura poseía cierta grandeza sobria, pero había poca emoción, y poco dinero. Isaac tenía los gustos y la autoimagen de un noble. Tendría que haber sido uno de esos ingleses exquisitamente acomodados aunque compasivos que sesenta años atrás hablaban de socialismo con Beatrice y Sidney Webb. Necesitaba sus abonos de temporada y sus coñacs de ochenta dólares, pero también quería hacer lo correcto. Quería tener la palanca de la historia en la mano, pero que la mano asomara de la manga de un traje hecho a medida.

Yo era la carrera política de Isaac. Supervisó mi paso por la facultad de Derecho y luego me llevó a su empresa, donde me dieron más responsabilidades de las que merecía y quizás un poco más de las que podía gestionar. En el tiempo que estuve con Sarah, no pudo pasearme por sus cenas y cócteles tanto como le habría gustado, pero tras su marcha, Isaac mantuvo repleta mi agenda, y terminé conociendo a algunos de los delincuentes no encausados, soplones de colegios de curas, empresarios opacos y millonarios del cemento y la carne que componen la vida política en mi ciudad adoptiva. Entonces, un día, Isaac me informó de que el senador estatal de mi barrio se jubilaba (se iba a Key Biscayne con unos tres millones dedólares de los contribuyentes) y de alguna manera Isaac podía arreglarlo para que me presentara al cargo vacante.

Se suponía que debía lanzarme a por él, pero una carrera o incluso un episodio en el gobierno estatal nunca había entrado en mis planes. Era lo bastante joven como para dar las gracias por el más tibio de los poderes que me ofrecieran y tampoco quería negarme en redondo. Sinceramente, no tenía mucha idea de lo que hacía un senador estatal, de ahí que Isaac me organizara el viaje a Springfield para echar un vistazo y conocer al gobernador. Estuve presente en una sesión. El acalorado debate versó sobre si debía retirarse al cardenal su puesto honorífico como pájaro del estado de Illinois. El representante de Waukegan leía con tono monocorde un informe, preparado por un «eminente ornitólogo», en el que se describía al cardenal como un pájaro cobarde, a lo que siguieron unas estadísticas sobre el descenso de la población de cardenales en Illinois. Al acabar, alguien quiso proponer de nuevo una moción para cambiarle el nombre a un puente cerca de Moline y ponerle el de un muchacho de la zona al que habían matado en Da Nang. Y blablablá. Me aburrí tanto que me pareció que estaba ahogándome. Y parecía no haber una sola persona en la sala destinada ni por asomo a hacer carrera en la política nacional.

Pasé allí el fin de semana, dando vueltas por ahí, perdiendo el tiempo. El domingo me invitaron a un aperitivo en casa del gobernador. La idea que Kinosis tenía del don de gentes era invitar a los diputados estatales a un bufé en su residencia oficial, donde servía tortitas enormes tamaño tarta engalanadas con compota de fresa, entrecots pequeñitos y ensaladas griegas con aceitunas negras, queso feta y picatostes Pepperidge Farm. La hija de Kinosis, Dawn, una niña de diez años, cetrina y con ojos soñolientos y la falda azul llena de pelusas, nos hizo etiquetas identificativas con cartulinas de colores y purpurina. «Hola, me llamo Fielding Pierce», decía la mía, e incluso el gobernador llevaba una, como padre de familia que era, y teniendo, además, debilidad profesional por cualquier cosa que llevara su nombre. (Dawn era la única niña que quedaba en la casa; sus hermanos estaban ya en Chicago comiendo la sopa boba).

Kinosis no tenía mucho que decirme; me contó la historia familiar de sus humildes inicios, que su padre tenía un negocio de compra de grasa animal de los antiguos mataderos de los Back of the Yards que vendía a las empresas de cosmética, donde la usaban para hacer pintalabios. Y yo le dije que mi padre trabajaba como impresor y mi madre —algo que seguramente tendría que haberme callado— trabajaba para un político que me recordaba mucho a él. No me di cuenta hasta que lo dije, pero el viejo Earl Corvino y Kinosis formaban indudablemente parte de la misma subespecie. Tenían los mismos ojos fríos e inteligentes, las mismas sonrisas de neón, el mismo hábito desquiciante de comer del plato ajeno. Creo que el premio al más humilde lo gané yo, pero para Kinosis seguía siendo un empollón, un esnob. Supe que me vinculaba a Isaac Green y al distrito que me tocaría representar, incluida la Universidad de Chicago, además de algunos de los suburbios más horribles de la ciudad, al estilo de los guetos cuyas fotos enseñaban en los países comunistas para demostrar lo terrible que es el capitalismo. Kinosis no se entendía bien con la gente de la universidad, que lo consideraban un grosero y un corrupto, ni tampoco hallaba muchos adeptos entre los negros, quienes pese a los apremios de sus líderes políticos, no podían votar a un hombre que, cuando estaba en el instituto, se peleó con un chaval negro y lo mató de un puñetazo en la frente.

Tras pensarlo un poco, una semana más tarde le dije a Isaac que prefería no presentarme a la asamblea estatal. Se llevó una decepción, pero no le sorprendió mucho. Le expliqué que quería avanzar en una dirección distinta y al poco dejé la empresa y empecé a trabajar en el despacho del fiscal del condado. Isaac me ayudó, y en él recayó también explicarle a Kinosis por qué no iba a ir a Springfield. Según Isaac, Kinosis se había tomado mi negativa como una afrenta personal; ya tenía lo que más tarde mi madre llamó «mi primer enemigo político».

Pero ahora Kinosis estaba sentado en un sillón de orejas, al lado de mi benefactor, en la recreación que Isaac se había hecho de un antiguo estudio inglés, con su olor a cuero y a rosas, y el humo del fuego llameando en la chimenea. Como había prometido el hombre del tiempo, la nieve empezaba a caer. Desde allí arriba la vimos los primeros, como enchufados que ven el preestreno de una película. Seguí su descenso y la vi cambiar de color mientras cruzaba lenta las luces navideñas de abajo.

—¿Qué mierda miras ahí fuera? —le preguntó Kinosis a mi nuca. No sonaba tan amenazante fuera de su feudo. Había en su voz un punto de irritación.

—Está pensando, Ed —dijo Isaac—. No quieres tomar una decisión precipitada, ¿verdad que no?

—Bueno, tampoco quiero pasarme la mitad de la noche aquí sentado.

—Déjame que te traiga otra copa, Ed —dijo Isaac.

Oí cómo se levantaba y vi su reflejo en la ventana, flotando por encima del mío. Llevaba chaqueta de esmoquin y una corbata color burdeos; el pelo ralo y blanco perfectamente peinado. Empezaba a sentirme bastante avergonzado allí de pie dándoles la espalda. De repente me di cuenta de que lo había estirado demasiado y ahora parecía que estaba teniendo una especie de ataque de nervios, y no era el caso.

Kinosis había convocado esta reunión secreta para decirme que estaba dispuesto a convertirme en congresista de Estados Unidos, por si le había echado el ojo al puesto. Pero claro, los vejestorios picajosos esos que formularon la Constitución bloquearon que el gobernador ejerciera su derecho divino a nombrar a quien quisiera para que ocupara un asiento vacante en el Congreso. Lo mejor que Kinosis podía ofrecerme era unas elecciones rápidas y extraordinarias en mi distrito con mi nombre en la lista demócrata: eso sí podía controlarlo. Y era muchísimo. Si tu nombre aparecía en la lista demócrata de unas elecciones extraordinarias, seguramente no tendrías adversario. Los republicanos habían dado el distrito por perdido hacía mucho, y cualquier político demócrata local, por mínima que fuese su sensación de que Kinosis no lo había elegido para ocupar el puesto vacante, se tragaría lo que en líneas generales yo llamaría el orgullo y esperaría otra ocasión. Kinosis dirigía el partido como a una banda de música, y si uno iba y perdía el paso con su xilofonito, el del trombón que tenía detrás le pasaba por encima.

O sea que el puesto era mío, por si le había echado el ojo. Y así era. Pero lo que desbarataba toda la historia era que el puesto que me estaban ofreciendo acababa de ocuparlo un hombre al que habían forzado a dimitir. Jerry Carmichael. Tenía poco de congresista, pero lo habían elegido cinco veces. Era un tipo alegre y totalmente inofensivo, más inofensivo de lo que debería ser un político pero no más de lo que en realidad lo son. Era un congresista de Chicago; había ido a cazar codornices con Dick Daley. Sabía moverse. Pero sus contactos lo habían dejado solo, o igual había cabreado a alguien, quizás había jodido a alguna constructora que contaba con una nueva incorporación en el puente Skyway y las tropecientas toneladas de cemento que eso implicaría, o quizás se había emborrachado y le había dicho a alguien lo que de verdad pensaba de él. No vale la pena especular. Pero algo debía de haber salido mal, porque una tarde apareció una fotografía en la primera página del Sun-Times de Chicago y a la mañana siguiente salió en el Tribune la misma foto en la que se veía a un joven rubio y guapo con tanto pánico y egoísmo en los ojos que hasta transparentaba la linotipia.

Ese chaval se llamaba Ted Simon y supongo que quienes siguen la política con la obsesión estadística con que los críos siguen el béisbol sabían que Simon era asesor legislativo de Carmichael por cuarenta y ocho mil al año. O eso era antes de que la foto se publicara: ahora lo habían reducido a bardaje de Carmichael, aunque Simon no era ningún efebo, sino un tío corpulento en la treintena. Nunca se aclaró por qué había terminado contándole al mundo entero que el congresista y él eran amantes. Igual Jerry incumplió alguna promesa; igual Simon estaba pirado. Pero si lo que buscaba era acabar con la carrera de Carmichael en el Congreso, supongo que se llevó una alegría.

No solo dijo que era el novio de Carmichael sino que fue más allá; pasa siempre, como cuando llamas a la Policía o impugnas un testamento. Porque al poco Simon estaba diciendo que apenas trabajaba, que no sabía nada de decretos ni del Congreso, y que ni siquiera había aprobado la secundaria allá en Live Oak, Florida, su musgoso pueblo natal. Poco le faltó para decir que no sabía leer ni atarse los cordones, pero dejó bastante claro que su verdadera tarea en el Rayburn Building de Washington era refocilarse en las cosas interesantes que Jerry y él podían hacer en cuanto acababa la jornada laboral.

Carmichael más o menos aguantó el tipo y recuerdo que pensé que era lo que había que hacer. Emitió un comunicado un tanto escueto en el que decía que Ted Simon era un asesor valioso y respetado con muchos amigos en el Hill (un toque brillante, ese) y que, quizás por el exceso de trabajo, había sufrido una crisis nerviosa. Quizás si todo hubiese quedado ahí, Carmichael podría haber sobrevivido, pero Simon, desatado ya, no callaba. Cuando quisimos darnos cuenta, estaba en Good Morning America, a las siete y cuarto de la mañana, sollozando con sus manazas pecosas en la cara, delante de David Hartman y varios millones de estadounidenses madrugadores, y diciendo que lo que quería era hacer borrón y cuenta nueva, que amaba a su país y odiaba su vida, etcétera, etcétera. La prensa, acostumbrada a atrapar a sus víctimas, no sabía qué hacer con la feroz e insistente rendición de Simon. A fin de cuentas, ¿quién había preguntado al tipo por su vida privada? ¿Y por qué era incapaz de callarse? Igual era uno de esos locos atormentados que disfrutaban confesando delitos imaginarios. Y, la verdad, ¿aquello era delito? Estados Unidos ya era mayorcito, y seguro que sabríamos entender un ñaca-ñaca de nada. Al fin y al cabo, uno se siente muy solo en los pasillos del poder, con sus refugios antibombas en el sótano y el eco de tacones marca Florsheim por dondequiera que vayas.

De modo que durante un tiempo dio la sensación de que la prensa y todo el mundo se mostraban reticentes a creer la historia de Simon, o al menos a reaccionar, hasta que de repente Carmichael abandonó su reclusión para anunciar que dimitía del cargo por asuntos familiares; si era cierto, su familia debía de ser una tropa muy impaciente, ya que la dimisión tuvo carácter inmediato. En cualquier caso, el Congreso era ya bastante intrascendente —se acercaba el último año de Carter