21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

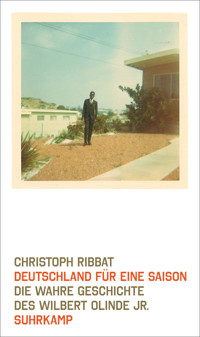

Nur ein »Ausländer« pro Mannschaft: Das ist 1977 die Obergrenze in der deutschen Basketball-Bundesliga. Der Ausländer in Göttingen heißt Wilbert Olinde und ist gerade aus Los Angeles gekommen. Die Deutschen wundern sich über ihn. Er wundert sich über die Deutschen. Nur ein Jahr will er bleiben. Doch dann kommt alles anders.

Deutschland für eine Saison erzählt von deutscher und amerikanischer Zeitgeschichte. Es führt in den Alltag Roth-Händle rauchender Basketballprofis, sektbeschwipster Damenmannschaften und im Kraftwerk-Sound singender Fans. Und es erkundet präzise den Rassismus auf beiden Seiten des Atlantiks. Vor diesem Panorama entsteht das Porträt des Wilbert Olinde: eines nachdenklichen amerikanischen Sportlers, aus dem ein deutscher Inspirationscoach, Vater und Nachbar wird.

Christoph Ribbat nimmt den Leser mit in die Sonne Südkaliforniens, in bundesrepublikanische Sporthallen und in die von Gewalt geprägte Geschichte Louisianas. Er berichtet von einer ganz besonderen Familie: von Krisen und Neuanfängen, von Diskriminierung und von Courage. Wilbert Olinde, so zeigt dieses Buch, ist ein Held der Migrationsgesellschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 335

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

CHRISTOPH RIBBAT

DEUTSCHLAND FÜR EINE SAISON

DIE WAHRE GESCHICHTE DES WILBERT OLINDE JR.

INHALT

1. Der graue Turm

2. Danach zum Altdeutschen

3. Ohne d und mit d

4. Sarahs Stadt

5. Für Helmut Kohl

6. Beste Persönlichkeit

7. Los Angeles, fast perfekt

8. Einfach daran glauben

9. Ein Coach auf Reisen

10. Der Wachmann

Gespräche

Anmerkungen

Register

1. DER GRAUE TURM

Das Kind kommt. Sarah spürt es. Sie müssen los, weg aus Baton Rouge, Richtung Süden, nach New Orleans. Das Krankenhaus ist 125 Kilometer entfernt. Die Wehen kommen und gehen. Sarah ist achtzehn Jahre alt. Eines Tages wird sie Schuldirektorin in Südkalifornien sein. Eines Tages wird sie drei Enkelkinder in Norddeutschland haben.

Seit sie ein kleines Mädchen war, hat sie im Lebensmittelladen ihrer Eltern mitgearbeitet, in der Mississippi Street in Baton Rouge. Sie hat mit sechzehn die High School abgeschlossen, mit exzellenten Noten, hat ein Stipendium bekommen und zwei Semester studiert. Dann hat sie geheiratet. Und ist schwanger geworden. Oder umgekehrt. Sie studiert nun nicht mehr. Ihr Mann sitzt mit ihr im Auto. Wilbert Olinde heißt er, er ist genau vier Jahre und acht Monate älter als sie und ein großer Geschichtenerzähler. Er hat ihr gesagt, dass er ihr den Mond schenken würde, wenn es ihn denn irgendwo zu kaufen gäbe. Seinen Nachnamen spricht man Oläähnd aus. Es gibt auch andere Olindes, deren Namen man Oläähn ausspricht, ohne d. Seine Großmutter heißt Aguillard, was manche A-gi-jar und manche Ä-gi-lard aussprechen. Sarah hieß vor der Heirat Jackson. Das spricht man nur auf eine Art aus.

Sie fahren an Prairieville vorbei, an Dutch Town, Gonzalez, Britanny. Parallel zum Mississippi. Flaches Land. Es ist Juli, 1955, die Hitze flirrt. Auf den ehemaligen Plantagen stehen noch die weißen Villen der Sklavenhalter. Im Jahr 1795 steckten an diesem Abschnitt des Mississippi dreiundzwanzig Menschenköpfe auf gut sichtbaren Pfählen. Die weiße Obrigkeit hatte die Teilnehmer eines geplanten Sklavenaufstands erst gehängt, dann enthauptet, dann die Köpfe ausgestellt, um ein Zeichen zu setzen für jene, die Ähnliches im Sinn hatten.1

Irgendwann kommt lange kein Ort mehr. Die Straße führt durch die Sümpfe. Manche Bäume leben noch. Andere stehen tot im Schlick. Links zieht sich der Lake Pontchartrain dahin, rechts erstreckt sich der Sumpf. Hier ist kein Haus, nirgendwo. Wenn jetzt etwas mit Sarah, mit dem Baby passieren würde, wären sie quasi in der Wildnis, Hilfe unerreichbar, obwohl New Orleans nur noch wenige Meilen entfernt ist.

Auch in Baton Rouge gibt es Krankenhäuser. Aber die können sie sich nicht leisten. Sie beide waren Hausgeburten. Das wollen sie nicht für ihr Kind. Das steht für andere Zeiten. In New Orleans, mitten in der Stadt, befindet sich das Charity Hospital. Es ist eines der größten Krankenhäuser der Vereinigten Staaten. Gebaut wurde es in den dreißiger Jahren, zu Zeiten Huey Longs, des populistischen Gouverneurs von Louisiana. Long war korrupt und besessen von der Macht, aber ein Kämpfer für die kleinen Leute. »Every man a king«, das war sein Slogan. Im Charity Hospital werden Arme umsonst versorgt.2 Und arm sind sie, Sarah und Wilbert. So viel ist sicher.

Vor zehn Monaten erst ist Wilbert nach Louisiana zurückgekommen, nach eineinhalb Jahren Dienstzeit in Korea. Den Krieg hat er noch miterlebt, zahlreiche Gefechte, dann den Waffenstillstand. Seine Division hatte das Motto »Can do«. Sie sollten die Jungs sein, die alles erledigt bekommen. Er hat es bis zum Sergeant gebracht. Sie haben ihm eine erneute Beförderung angeboten, wenn er sich weiter verpflichtet. Aber er wollte nur zurück nach Louisiana. »Can do« war nicht länger seine Devise. Die Befehle gingen ihm gegen den Strich. Er hat die Militärflugzeuge gehasst, wenn sie ihn durchschüttelten. Nie wieder, so schwört er sich, wird er mit einem Flugzeug vom Boden abheben. Dann die Gänge durch vermintes Gelände. Einen Fuß vor den anderen zu setzen, voller Angst. Nie zu wissen, was beim nächsten Schritt passieren würde. Weitergehen zu müssen, nur weil jemand anderes es befohlen hat.

Da, wo sie in Baton Rouge wohnen, ist ein leeres Grundstück, zwischen der 32. und der 33. Straße. Alle Passanten nehmen die Abkürzung über die Brache, einen Trampelpfad, weil das zeitsparend ist und praktisch. Wilbert erinnert das Stück Land an die Minenfelder in Korea. Er geht immer den Umweg außen herum.

Dann liegt der Sumpf hinter ihnen. Sie fahren am Flughafen von New Orleans vorbei, am westlichen Rand der Stadt. Er ist nach dem Kunstpiloten John Moisant benannt, der vor fünfundvierzig Jahren genau hier bei einem Flugzeugabsturz starb. In sechsundvierzig Jahren wird er in »Louis Armstrong International Airport« umgetauft werden. Wilbert und Sarah fahren durch die Vororte Kenner und Metairie in die Innenstadt. Dort sehen sie den grauen Turm: »Big Charity«, wie man das Krankenhaus hier nennt. Es sieht wie ein New Yorker Wolkenkratzer aus, zwanzig Stockwerke, Kalkstein aus Alabama, über dem Eingang ein dekoratives Metallrelief des gefeierten Künstlers Enrique Alférez.3

Im Innern der Klinik suchen Sarah und Wilbert die Abteilung, die für sie zuständig ist. Die Geburtsabteilung, logischerweise, aber sie müssen auch die richtige der beiden Geburtsabteilungen finden, nicht die für weiße Frauen, sondern die für schwarze. In diesem eindrucksvollen Art-déco-Gebäude werden die Patienten sorgfältig getrennt. Die Blutkonserven gibt es in zwei Versionen: Blut für »colored« und Blut für »white«. Alle Telefone sind schwarz. Aber es gibt Telefone für Schwarze und Telefone für Weiße.4 Die schwarze Geburtsabteilung ist überfüllt. Sarah wird lange warten müssen.

Wilbert lässt Sarah allein, macht sich gleich wieder auf den Weg nach Baton Rouge. Er hat zwei Jobs. Anders könnten sie nicht überleben. Freinehmen kann er sich nicht. Von einem der schwarzen Telefone bekommt er den Anruf, dass alles gutgegangen ist. Er fährt wieder nach New Orleans. Ihr Baby ist sehr groß, sehr mager und sehr hungrig. Sie sind nun eine Familie. Und nennen ihr Kind Cecil Jerome.

Dann aber, zurück in Baton Rouge, scheint es, als hätten sie etwas falsch gemacht. Alle kommen, um sich Cecil Jerome anzuschauen: Sarahs Eltern und ihre Geschwister – zumindest die, die noch nicht nach Kalifornien gegangen sind, weil sie es in Louisiana nicht mehr aushielten. Es kommt auch der Großvater aus Torbert, dem kleinen Ort, aus dem Wilbert stammt, auf der anderen Seite des Mississippi, in Pointe Coupée, in der Nähe des False River, auf dem Weg nach Opelousas. Alle sagen das Gleiche. Cecil Jerome? Passt irgendwie nicht. Das Baby sieht doch genauso aus wie Wilbert. Wie aus dem Gesicht geschnitten.

Also wird Cecil Jerome umbenannt, in Wilbert Louis Jr. Und aus dem vierundzwanzigjährigen Wilbert Olinde wird Wilbert Olinde Sr.

2. DANACH ZUM ALTDEUTSCHEN

Im Sommer 1985 wird Wilbert Olinde Jr. einen offiziellen Brief erhalten, vom Büroleiter des Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland. Der Protokollchef Franz J. Binder wird ihn auffordern, sich am 13. September 1985 um halb elf Uhr vormittags am Kanzleramt einzufinden. Am vereinbarten Tag wird ihn der Bundeskanzler, Dr. Helmut Kohl, CDU, um etwas bitten.

Heute, am 10. August 1977, sind solche Entwicklungen noch nicht abzusehen. Wilbert kommt am Frankfurter Flughafen an, nach einem langen Transatlantikflug aus Los Angeles, wo er die letzten vier Jahre gelebt hat. Zweiundzwanzig Jahre ist er alt und zum ersten Mal in Europa. Schon einen Pass zu beantragen war eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Niemand, den er kennt, hat einen Pass. Er ist in San Diego aufgewachsen. Von dort aus ist er schon einmal über die mexikanische Grenze nach Tijuana gefahren. Einen Pass brauchte er für den Abstecher nicht.

Wilbert hat einen Vertrag bei einem Basketballclub unterschrieben. Der Verein heißt SSC Göttingen. Die Abkürzung steht für Schwimmsportclub. In der deutschen Basketballbundesliga darf genau ein Ausländer pro Mannschaft antreten. Dieser Ausländer wird er sein – eine Saison lang. Er ist mit seinem zukünftigen Trainer zusammen geflogen. Der ist neunundzwanzig, ebenfalls Amerikaner und als Coach Berufsanfänger. Sein eigentliches Fachgebiet ist die englische und amerikanische Literaturwissenschaft. Der junge Mann leidet unter extremer Flugangst und hat all die Stunden zwischen Kalifornien und Deutschland mit nassen Händen neben Wilbert gelitten. Jetzt, wieder am Boden, geht es ihm besser.

Wilbert ist zwei Meter und zwei Zentimeter groß und trägt einen ziemlich engen, von seiner Schwester genähten Overall im Jeans-Look. Die Hosenbeine haben enormen Schlag. Er hat soeben seinen B. A. an der University of California in Los Angeles gemacht. Seiner Mutter hat er ein Foto geschenkt: sein Porträt, in dem Umhang und mit dem Hut, wie sie alle amerikanischen College-Absolventen tragen. Neben das Bild hat er ein paar Zeilen geschrieben. Er hat sich für die Liebe, die Fürsorge und das Verständnis seiner Mutter bedankt. Er hat ihr geschrieben, wie sehr er hoffe, dass er sie genauso glücklich und stolz gemacht habe, wie ihr das in seinem Fall gelungen sei. Das Foto steht nun in der Wohnung seiner Mutter. Auch seine Freundin wohnt in San Diego. Allerdings war in letzter Zeit nicht recht klar, ob ihre Beziehung eine Zukunft hat.

Schon hier im Flughafen merkt er, wie seltsam es ist, die Leute um sich herum nicht zu verstehen. Er hatte ein paar Jahre Deutsch an der High School, bekam hervorragende Zensuren, doch für das echte Leben scheint es wohl nicht zu reichen. Er wundert sich über den Beate-Uhse-Shop im Flughafen. In amerikanischen Airports gibt es definitiv keine Fachgeschäfte für Erotikbedarf. Er wundert sich über die Taxen: alles Mercedes-Limousinen. Das, meint er, kann nur bedeuten, dass deutsche Taxifahrer extrem wohlhabend sind. Ein Restaurant in der Nähe des Flughafens heißt »Unterschweinstiege«. Dort gehen sie essen, weil sie noch auf Radovan Dimitrijevic warten müssen. Der hat sich aus Kenosha, Wisconsin, auf den Weg gemacht und soll auch für den SSC spielen. Weil Radovan deutsche Verwandtschaft hat, gilt er nicht als Ausländer.

Als auch Radovan angekommen ist, fahren sie mit den Abgesandten des Basketballclubs in einem aus zwei Autos bestehenden Konvoi nach Göttingen. Kein Tempolimit auf der Autobahn. Eine dramatische Brücke, hoch über einem Fluss namens Werra: Sie wird ihm in Erinnerung bleiben. Als sie tanken fahren, fällt ihm auf, dass die Zapfsäule ganz anders funktioniert als in den USA. Er schaut genau hin, um es selbst hinzukriegen, wenn er das Auto bekommt, das ihm in seinem Vertrag zugesichert wurde, neben der Wohnung und den 1500 Mark im Monat. Er weiß, dass er nur ein Jahr hier bleiben wird. Viel Zeit ist das nicht. Er will das Beste daraus machen.

Die Vereinsdelegation setzt Radovan und ihn an einem etwas seltsamen Haus ab. Oben, im ersten Stock, besteht es aus Fachwerk und erinnert ihn an eines jener typisch deutschen Häuschen aus dem Märchenbuch. Im Erdgeschoss, weniger märchenhaft, befindet sich ein gläsernes Ladenlokal, in dem Autoteile verkauft werden. Nebenan ist ein Blumenladen. Auf der anderen Seite eine Zahnarztpraxis. Der Dentalmediziner wird dort noch achtunddreißig Jahre nach Wilberts Einzug seine Niederlassung betreiben. Er wird an einem regnerischen Mittwochvormittag im Januar 2016, gerade sind keine Patienten da, auf seinem Behandlungsstuhl liegen, in der Bild-Zeitung einen Artikel über einen islamistischen Terroranschlag in Istanbul lesen, wird das Blatt dann weglegen, um einem neugierigen Besucher zu antworten, dass er sich durchaus an Wilbert Olinde erinnern könne, der hier gewohnt habe. Ein guter Basketballer sei das gewesen. Habe später eine Freundin in München gehabt. Was hätte er auch anders machen sollen? Er hätte es ja nicht leicht gehabt, so als Schwarzer. Hätte ja sonst keine Frau gefunden.

Wilbert und Radovan steigen hoch in den ersten Stock. Es sind kleine, aber gemütliche Zimmer. In Los Angeles hat er in einem Stadtteil namens Palms gewohnt, zwanzig Minuten zum Strand. Jetzt schaut er hier, im südlichsten Zipfel Südniedersachsens, aus dem Fenster und sieht die B 3 vor sich, viel befahren, die Ausfallstraße Richtung Autobahn. Auf der anderen Straßenseite sieht er einen Friedhof: den jüdischen Friedhof.

Steht man direkt an der Friedhofsmauer, erkennt man das Grab der Käthe Meininger, Gattin des Kaiserlich Königlich Hoflieferanten Oskar Meininger. Sie ist 1943 in Warschau gestorben. Man blickt auf den Grabstein für Melanie Rosenberg, gestorben 1943 in Theresienstadt. In den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft wurde der jüdische Friedhof mehrfach verwüstet. 1950 schrieb Richard Gräfenberg, Holocaust-Überlebender, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde, einen Brief an die Stadt Göttingen. Diese habe »noch nicht den leisesten Versuch gemacht«, den jüdischen Friedhof instand zu setzen. Auf Gräfenberg machte es den Eindruck, »als ob es der Stadt schon jetzt wieder unangenehm« sei, dass »sich in ihrem Bereich eine Jüd. Gemeinde befindet«. Gräfenbergs Nachfolger protestierte im Herbst 1954 gegen ein SS-Kameradentreffen in der Stadt. Die Veranstaltung fand dennoch statt. Jetzt, drei Jahrzehnte nach Kriegsende, gibt es gar keine jüdische Gemeinde mehr in Göttingen – allerdings einen jüdischen Oberbürgermeister. Artur Levi, 1937 aus München nach London geflohen, ist nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt. Und an der Stelle der am 9. November 1938 zerstörten Synagoge steht nun ein Mahnmal: eine Pyramide aus Stahlrohren. Schrifttafeln zeigen die Namen der 282 jüdischen Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Kreis Göttingen, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden. Ein Schild zitiert den Propheten Jesaja: »Berge werden weichen und Hügel werden wanken, aber meine Gnade wird von dir nicht weichen.«1

Es heißt, das Haus, in dem Wilbert und Radovan wohnen, solle bald abgerissen werden. Wilbert bekommt einen hellblauen VW Passat, der ziemliche Probleme beim Anspringen hat. Er fährt tanken, versteht die Tankapparatur dann doch nicht, bekommt es aber irgendwie hin. Ein Stück die B 3 hoch Richtung A 7 ist ein Supermarkt, der Herkules heißt. Wilbert bewundert die Ampel an der Groner Landstraße, die dem Fahrer anzeigt, dass er dreißig fahren muss, um das nächste Grün zu erwischen, oder fünfzig, je nachdem. So etwas gibt es in Kalifornien nicht. Die Ampel vermittelt ihm gleich etwas sehr Deutsches, sagt er später: dieses deutliche Gefühl für Struktur.

Er ist in einem Land angekommen, in dem es kaum ein anderes Thema gibt als den Terrorismus der Roten Armee Fraktion. Er ist gerade drei Wochen in Deutschland, als die Linksterroristen den Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer entführen und drei Polizisten sowie den Fahrer Schleyers töten. Sie wollen elf inhaftierte RAF-Mitglieder freipressen. Kurz darauf kapert eine mit der RAF verbündete Palästinenserorganisation ein Lufthansa-Flugzeug, ermordet den Piloten, droht mit der Tötung weiterer Geiseln. Das Flugzeug wird gestürmt, die Geiseln befreit, drei führende RAF-Terroristen begehen daraufhin Selbstmord. Einen Tag später wird Schleyers Leiche gefunden.

Anders als möglicherweise von den RAF-Mitgliedern beabsichtigt, lösen die Gewalttaten in Deutschland keine Staatskrise aus. Viel eher trägt der Terrorismus zur Modernisierung der Polizei bei. Das Bundeskriminalamt entwickelt die computergestützte Fahndung, der Bundestag verabschiedet weitreichende Antiterrorgesetze, »Innere Sicherheit« wird zu einem bestimmenden Begriff der öffentlichen, gelegentlich hysterisch geführten Diskussion. Zukünftige Historiker werden das Jahr 1977 als einen Moment begreifen, in dem das demokratische System der Bundesrepublik seine größte »emotionale Akzeptanz« in der Bevölkerung erreichte. Bundeskanzler Helmut Schmidt gewinnt durch sein überlegtes Management des Deutschen Herbsts eine enorme Reputation. Auch international wird Schmidt bewundert – für sein Verhalten in der Terror-Krise, aber auch für die schnelle Überwindung der Rezession von 1974/75. Die Bundesrepublik gilt als »Modell Deutschland«, als Motor der Weltwirtschaft, Helmut Schmidt als »Weltökonom«.2

Einmal wird Wilbert in diesem hervorragend organisierten Land von einem unfassbaren Krach geweckt. Er schaut aus dem Fenster und sieht nicht Grabsteine, sondern Panzer, einen nach dem anderen. Sie kommen aus der Richtung des Herkules-Supermarkts. Noch nie hat er einen Panzer gesehen, geschweige denn eine ganze Kolonne. Ihm fällt ein, wie nah er an der Grenze zum kommunistischen Teil der Welt ist. Er erkundigt sich besorgt, was los gewesen sei. Nichts Besonderes, erhält er zur Antwort. Ab und zu fahren Panzer durch Göttingen.

Er wundert sich über noch einiges mehr. Etwa über die Sporthalle, in der sie trainieren und nach Saisonbeginn spielen werden. Es ist die Godehardhalle, 2000 Sitzplätze, benannt nach dem heiligen Godehard von Hildesheim, um 960 geboren. An der UCLA waren sie im Pauley Pavilion aktiv, mehr als 12 000 Plätze, benannt nach einem 1902 zur Welt gekommenen Ölmagnaten. Die Godehardhalle kommt ihm kleiner vor als seine High-School-Turnhalle. Besonders winzig wirkt sie im Vergleich zu den Arenen, in denen er mit seinem College-Team gastiert hat. Bei seinem letzten Spiel, auswärts in Idaho, sind sie vor 20 000 Fans angetreten. Die Göttinger Bundesligabasketballer trainieren mit Bällen, die aus Gummi sind, nicht aus Leder, und auf einem Hallenboden, der nicht aus Parkett besteht, sondern aus Kunststoff. Die Einwürfe vom Rand machen sie über Kopf, wie Fußballspieler. Alle möglichen Linien laufen über den Boden: Handballlinien, Volleyballlinien. Sehr verwirrend. Er beobachtet die Damen-Basketballmannschaft beim Training. Die Spielerinnen tragen Hosen aus Frottee, was ihn eher an Unterwäsche als an Sportbekleidung denken lässt. Das ist ebenfalls verwirrend.

Der Sport scheint in Göttingen eher nebensächlich. Das zeigt sich auch auf dem Trainingsplan, den sie ihm in die Hand drücken. Nur einmal täglich wird trainiert, eineinhalb Stunden. Seine deutschen Mannschaftskameraden sind als Kinder mit Fußball aufgewachsen, haben Basketball erst danach für sich entdeckt. Sie gewöhnen sich noch an die Enge des Feldes, an die vielen Regeln, viel mehr als auf dem Fußballplatz, an die Tatsache, dass jeder beides ist, Angreifer und Verteidiger. Basketball ist ein Spiel, das von der Dynamik lebt, von schnellen Schritten und Sprüngen, vom raschen Verfolgen des Gegners. Gleichzeitig aber ist Raffinesse gefragt: die Präzision der Finger, Arme, Schultern beim Wurf auf den Korb, das kontrollierte Abstoppen und Innehalten. Körpertäuschungen sind wichtig, effektiv, doch nuanciert, manchmal nur ein Zucken des Kopfes oder der Arme, um den Verteidiger in die falsche Richtung zu schicken. Basketball ist eine komplexe Sportart, die vom Zusammenspiel der Mannschaft ebenso lebt wie von individueller Kreativität. Es gibt also viel zu tun. Mittwochs wird allerdings gar nicht trainiert. Freitags manchmal auch nicht. Die Spieler des SSC Göttingen sind halbe Amateure, haben Jobs oder studieren. Auch Wilbert soll nebenbei als Hilfskraft an der Universität Konversationskurse in englischer Sprache geben. Das füllt ihn nicht gerade aus. Er hat nun sehr viel Zeit.

Basketball wird von Akademikern geschätzt. Theoretiker des Sports sehen tänzerische Elemente in den Bewegungen der Spieler, vergleichen ihre kreative Improvisation mit Jazzmusik und argumentieren, unter Körben sei Ästhetik weit wichtiger als in eher kämpferischen Ballsportarten.3

Schon leichte Berührungen können als Foul gewertet und bestraft werden, daher gilt Basketball als körperlose Sportart. Dass stets kräftig geschoben, gedrückt, gezogen wird, fällt selbst Laien auf. Dennoch begleitet das Spiel, in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts an einer evangelischen amerikanischen Hochschule entwickelt, ein klar beschriebenes Wertesystem. Beim Fünf-gegen-fünf soll es nicht kriegerisch oder ruppig zugehen, sondern tugendhaft und fair. Mit dem Sport mögen noch so viele Geschäfte getrieben werden: Immer wieder erinnern seine Vordenker an die hehren Ideen aus der Ursprungszeit. Ähnlich beliebt wie der Profibasketball sind in den USA die High-School-Teams und die College-Mannschaften. Bildung, moralische Werte und Basketball sollen stets miteinander verknüpft sein.4

Mit den amerikanischen Soldaten kam das tugendhafte, schöne Spiel 1945 in einem Land an, das dringend der Umerziehung bedurfte.5 In der Heidelberger Altstadt, es war gerade erst Frieden, spielten GIs in einer Halle am Marstall. Deutsche Kinder schauten ihnen zu, staunten über die Bälle, die Sportler, wollten selbst auf Körbe werfen. Fußball galt als Arbeiterzeitvertreib; im kultivierten Städtchen am Neckar wurde Basketball zur bevorzugten Leibesübung, so auch in Bamberg, Gießen, Marburg.6

Die Universitätsstadt Göttingen liegt in der britischen Zone und ist dennoch eine Basketballhochburg. Warum das so ist, erklären lokale Legenden. Sie handeln von einem Niedersachsen namens Emil Göing, Handballer, Oberfeldwebel der Wehrmacht, vom deutschen Reichstrainer 1936 zum Basketballer umgeschult, beteiligt an den diversen Niederlagen der deutschen Olympiamannschaft in Berlin und nach Kriegsende Gründer der Basketballabteilung eines Göttinger Turnvereins. Sie erzählen von einem amerikanischen Offizier namens Raymond, der kurz nach dem Krieg in der Stadt auftauchte und den Sportlern Basketballausrüstung stiftete. Und von einem 1946 gegründeten Schwimmverein, der sofort mit dem Problem fehlender Badeanstalten konfrontiert war, so dass die nicht schwimmenden Schwimmer den Basketball entdeckten und irgendwann gar nicht mehr ins Wasser gingen.

In den Jahren vor Wilberts Ankunft feiern die Damen des 1. SC Göttingen 05 einen Pokalsieg und fünf deutsche Meisterschaften. Sie haben »Wirbelwind« Bärbel Messerschmidt, nur 1,58 Meter groß. Sie haben als »Luftwaffe« bekannte Spielerinnen wie die 1,96 Meter lange Martha Melicharova. Die erfolgreichen Athletinnen veranstalten Autokorsos in blumengeschmückten VW-Käfern, lassen am Gänselieselbrunnen ihre schwarzgelben Fahnen wehen und werden in Hotpants beim Stadtspaziergang fotografiert. Die Göttinger Herren: weniger schwungvoll. Ende 1975 verpasst der SSC die Qualifikation für die neu gegründete eingleisige Bundesliga. Ein Jahr später gelingt der Aufstieg, der sofortige Wiederabstieg wird dann jedoch nur sehr knapp vermieden. Ein 2,05 Meter großes Talent verlässt das Team. Ecki Siefert will sich stärker seiner Arbeit in der Deutschen Kommunistischen Partei widmen. Aber immerhin: Auch in der Saison 1977/78 verkauft Emil Göing, Olympionike von 1936, in seinem Tabakladen in der Innenstadt Eintrittskarten für die Basketballerstligaspiele des Schwimmsportclubs. Jetzt mit neuem Amerikaner.7

Wilbert, die Neuverpflichtung, läuft durch Göttingen. Wenn sich in Los Angeles oder San Diego Menschen auf der Straße begegnen, dann sagen sie »Hi« und sehen sich an. Hi, hi, hi. Hier scheint das nicht zu funktionieren. Die Menschen gehen wortlos an ihm vorbei. Er weiß nicht, ob das an seinem hier ungewöhnlichen Aussehen liegt, seinem Außenseiterstatus oder daran, dass man das in Deutschland nicht macht. In den USA nicken sich Afroamerikaner zu, wenn sie sich sehen. Auch wenn sie sich nicht kennen. So ein angedeutetes »Hey, brother«. Das gibt es hier nicht. Die afrikanischen Studenten von Göttingen nicken nicht, wenn er nickt.

Ungegrüßt und unzugenickt fotografiert er die Stadt. Er macht ein Bild von der Junkernschänke. Das Gebäude ist ein halbes Jahrtausend alt. Er findet amerikanische Spuren. Knipst das Blue Note, einen Jazzclub, wo demnächst die Red Hot Beans spielen und die Dixieland Old Timers. Aus dem Dixieland, dem amerikanischen Süden, sind seine Eltern weggezogen, weil sie die Armut und den Rassismus nicht mehr ausgehalten haben.

Er geht durch die Fußgängerzone. Eine Straße ganz ohne Autos gibt es bei ihm zu Hause nicht. Versuche, in den USA Fußgängerzonen einzurichten, sind meist daran gescheitert, dass sich seine Landsleute ungern das Einkaufen mit dem Auto verbieten lassen wollten. Geschäftsleute fürchteten um den Umsatz. Befragte Bürger gaben an, wie unwohl ihnen dabei sei, auf solchen Straßen einem gewissen »element of people« zu nah zu kommen. Das Deutschland der sechziger und siebziger Jahre wird eher von oben organisiert. Hunderte von Städten richten Fußgängerzonen ein, auch gegen den Widerstand von Anwohnern oder Ladeninhabern. Deutsche Stadtplaner fordern die begehbare Ladenstraße, weil sie in amerikanischen Städten »Massenelend« und »städtebauliche Anarchie« sehen. Sie ziehen die Worte »slum« und »suburb« zusammen und sprechen von »slurbs«. Die Fußgängerzone erscheint ihnen als das beste Mittel, eine »Los-Angelisierung« deutscher Städte zu vermeiden.8

Wilbert aus Los Angeles fotografiert die bunten Luftballons bei einem Volksfest und einen Kaktusverkaufsstand. Die Fußgängerzone könnte nicht voller sein. Ein paar junge Männer blicken misstrauisch in seine Kamera. Aber das ist vielleicht nur Einbildung.

Der Trainer und Wilbert fahren nach Kassel, eine halbe Stunde entfernt. Überall hören sie Englisch, Französisch, ein internationales Stimmengewirr. Seltsam, hier in der Provinz. Aber es ist der Sommer der Documenta. Im Treppenhaus eines Ausstellungsgebäudes betreibt der Künstler Joseph Beuys seine »Honigpumpe«. Eine Kupferwelle dreht sich in einem Margarineberg. Von dort aus strömt Honig in Rohren durch das gesamte Haus. Vor dem Gebäude steht ein Bohrturm. Im Auftrag von Wilberts Landsmann Walter De Maria soll hier ein eintausend Meter tiefes Loch in die Erde gedrillt werden, mit einem Durchmesser von fünf Zentimetern. Im Dachgeschoss präsentiert die Künstlerin Ulrike Rosenbach eine Installation von Fotografien und Videofilmen zum Thema »Herakles – Herkules – King Kong«.9

Die Kunst spricht Wilbert nicht unbedingt an. Ihm fehlt die Vorbildung. Als Kind, als Jugendlicher hat er Ausstellungen nur gesehen, wenn sie Schulausflüge ins Museum gemacht haben. An den Wänden seiner Eltern hingen ein Bild von Jesus Christus, ein Bild von John F. Kennedy, eines von Martin Luther King Jr. und ein Venedig-Panorama in Öl. Das ist die Vorstellung von Kunst, die in seiner Familie gepflegt wird.

Der Coach und er verabschieden sich bald von der Documenta und fahren noch hoch auf die Wilhelmshöhe. Sie betrachten die Statue, die vor ihnen aufragt. Schon wieder ein Herkules.

Baccaras »Yes Sir, I Can Boogie« ist der populärste Song im Deutschland dieser Zeit. Das Duo besteht aus zwei ehemaligen Mitgliedern des staatlichen spanischen Fernsehballetts. Die eine Baccara-Dame ist stets ganz in Weiß, die andere immer in Schwarz gekleidet. Text und Musik stammen von zwei deutschen Produzenten. Die schwedische Gruppe ABBA hat 1977 Erfolge mit »Knowing Me, Knowing You« und »Money, Money, Money«. Der Tanzflächenfüller »I Feel Love«, in München produziert, ist eine Kollaboration zwischen Donna Summer aus Massachusetts und Giorgio Moroder aus Südtirol. Die Charts werden insgesamt von gutgelaunter, amerikanisch klingender Dance-Musik dominiert, die aus europäischen Studios stammt.10

Boney M. ist das beste Beispiel. Songs wie »Ma Baker«, »Belfast« und »Sunny« hört man in diesem Jahr überall. Die Gruppe besteht aus drei afrokaribischen Frauen und einem afrokaribischen Mann. Im Hintergrund wirkt der weiße deutsche Komponist und Produzent Frank Farian, der in einem Offenbacher Studio die beeindruckend tiefe – und technisch manipulierte – männliche Stimme und im Falsett auch einen Teil der weiblichen Parts einsingt. Die Hauptaufgabe der für das Publikum sichtbaren Bandmitglieder besteht darin, zur Musik zu tanzen. Fast nackt posieren Bobby Farell, Marcia Barrett, Liz Mitchell und Maizie Williams 1977 auf dem Cover des Erfolgsalbums Love for Sale. Ketten laufen über ihre Körper. Es ist kaum möglich, dabei nicht an Bilder der Sklaverei zu denken.11

Wie Wilbert Olinde ist auch Michael Buback an der Universität Göttingen beschäftigt. Er ist Chemiker, strebt die Habilitation an, untersucht die Hochdruck-Ethylenpolymerisation, anwendbar in der Kunststoffgewinnung. Vor einem halben Jahr, am 7. April 1977, haben RAF-Terroristen seinen Vater umgebracht, den Generalbundesanwalt Siegfried Buback.12 Vielleicht begegnet Wilbert auf dem Weg zum Konversationskurs Ursula Albrecht, erstes Semester Volkswirtschaft. Bald hört ihr Vater vom Landeskriminalamt. Die Sicherheit der Ministerpräsidententochter von Niedersachsen kann in Göttingen mit seiner ausgeprägten RAF-Sympathisantenszene leider nicht garantiert werden. Daher setzt die zukünftige Ursula von der Leyen ihr Studium bald in London fort.13 Möglicherweise sieht Wilbert einen gewissen Klaus Hülbrock in der Mensa. Der studiert Germanistik und hat Ende April einen Aufsatz in einer Studentenzeitschrift veröffentlicht, über den man nun in ganz Deutschland diskutiert. Unter dem Pseudonym »Mescalero« fordert er deutsche Linke dazu auf, die Strategie des Mordens aufzugeben. »Unsere Gewalt«, sagt er, »kann nicht die Al Capones sein.« Hülbrock, Spitzname »Tiger«, will sich mit seinem leicht schnoddrigen Artikel von den humorlosen kommunistischen Hardlinern um ihn herum absetzen, etwa von seinem Göttinger Kommilitonen Jürgen Trittin. Allerdings beginnt der Essay mit der Bekundung »klammheimliche[r] Freude« über den Tod Siegfried Bubacks. Daher gilt er als skandalös, gewaltverherrlichend, als Billigung des Terrorismus – und die, die den Artikel des »Mescalero« nachdrucken oder verbreiten, werden angezeigt, angeklagt, erhalten Geldbußen, Suspendierungen, Haftstrafen.14

Die Mitglieder der RAF selbst interessieren sich sehr für die Black Panther Party und deren Kampf in den Vereinigten Staaten. Besonders faszinieren sie die zur Schau gestellten Maschinenpistolen und die Selbstdefinition der Panther als Guerillakrieger der Großstadt. Schwarze Aufständische sollen der deutschen Linken als Vorbilder dienen. Die »Afro-Amerikaner«, so die RAF, hätten »ihre Gewalttätigkeit gegen ihre Unterdrücker gekehrt«. Sie hätten »das Feuer der Revolution entzündet, das bis zu ihrem endgültigen Sieg nicht ausgehen wird«. Sogenannte Black-Panther-Solidaritätskommittees werden von der RAF als Umfeld genutzt. Das Gründungsdokument ihrer Organisation, es heißt »Die Rote Armee aufbauen!«, schmückten im Jahr 1970 eine Maschinenpistole und ein schwarzer Panther.15

Wilbert ist kein politischer Mensch. Und im »Deutschen Herbst« liest er noch keine deutschen Zeitungen, schaut kein deutsches Fernsehen. Aber er kennt eine Familie, deren Sohn in San Diego zum Black Panther geworden und in einer Schießerei mit der Polizei umgekommen ist. Um die Revolution zu ermöglichen, wollten die Panther in den späten sechziger Jahren die verarmten Massen unterstützen. In Kalifornien organisierten sie Gratislebensmittel für finanziell klamme Senioren. Sie verteilten Schuhe und Kleidungsstücke. Sie gründeten Schulen. Sie boten ärztliche Betreuung in den ärmsten Gegenden der Städte an und Gratistests zur Erkennung von Sichelzellanämie. Sie vermittelten kostenlose Klempnerdienste und sonstige Wohnungsreparaturen. Ganz in der Nähe der Olindes, in der Kirche Christ the King in San Diego, bereitete die Black Panther Party armen Kindern Frühstück zu. Diese Teile des revolutionären Programms scheinen den RAF-Mitgliedern nicht ganz so wichtig zu sein.16

Für Wilberts Team wurde eine Sperrstunde verhängt. In ihrem ersten Spiel treffen sie auf den MTV Gießen. Darauf sollen sie sich konzentrieren. Zwei Nächte vor der Partie haben die Spieler um ein Uhr morgens zu Hause zu sein, am Abend vorher um Mitternacht. Um die Maßnahme durchzusetzen, durchkämmt der Trainer Kneipen und Diskotheken. Am Abend vor dem Saisonauftakt trifft der Coach um kurz vor zwölf einen seiner Leistungsträger im Zirkel. Dirk Weitemeyer ist dort Geschäftsführer. Wobei der tatsächliche Zirkel-Chef eigentlich nur so tut, als sei Weitemeyer der Geschäftsführer. Der stadtbekannte Basketballer soll am Tresen herumstehen, Bier trinken und durch sein Herumstehen und Trinken andere Göttinger dazu animieren, ebenfalls im Zirkel herumzustehen und zu trinken. Weitemeyer hat in einem Jugendspiel einmal mehr als hundert Punkte erzielt, sich danach Dutzende Exemplare des Göttinger Tageblatts gekauft und sein Jugendzimmer mit dem Artikel über seinen Triumph tapeziert. Seine Aufgabe im Zirkel nimmt er ähnlich ernst. Dem an der Theke aufgetauchten Trainer bietet er an, ihm einfach einen Hundertmarkschein in die Hand zu drücken, wenn dieser ihn hier in Ruhe arbeiten lasse. Der Trainer statuiert ein Exempel. Er wirft den pflichtbewussten Pseudogeschäftsführer für dieses Spiel aus dem Kader.

Wilbert war vor Mitternacht zu Hause und muss am Vormittag vor dem Spiel einer Krisensitzung beiwohnen. Einziger Tagesordnungspunkt: Weitemeyers Verhalten am Zirkel-Tresen. Dann, am Samstagabend, beginnt Wilbert Olindes Profilaufbahn in Deutschland.

Die Zuschauer in der Godehardhalle lesen Wilberts Namen im ausliegenden Programm, dahinter das (A) für Ausländer. Sie sehen die Anzeigen der Boutique Jeanette, des Strickwaren-, Hemden-, Krawatten- und Hosengeschäfts Parschau und der Feinbäckerei Küster, die auf ihre Spezialität hinweist: Buttersahnekuchen. Sie sehen auch, dass es sich bei einem Flügelspieler des Gegners um einen Akademiker handelt. Dr. Ampt ist promovierter Zahnmediziner. Der Trainer des heutigen Kontrahenten ist noch höher qualifiziert. Prof. Dr. Hannes Neumann bekleidet einen Lehrstuhl am Sportwissenschaftlichen Institut der Universität Gießen. Er sei ein »Basketball-Fuchs«, sagt man über ihn. Beim Frühstück im Trainingslager stellt Professor Neumann die Spieler des Gegners mit Zuckerwürfeln nach. Einen Zuckerwürfel taucht er in Kaffee, bis er braun anläuft. So will er den Spielern erklären, dass es sich um den »dunkelhäutigen Ami« handelt, auf den sie besonders achtgeben sollen.17

Deutsche Musikfans der siebziger Jahre bewundern schwarze Tanzstile und Gesangstalente. Die Linksalternativen dieser Zeit verkünden gern, dass Schwarze irgendwie authentischer seien, emotionaler, subversiver als Weiße.18 Diverse junge weiße Deutsche meinen zudem, dass schwarze Sportler ganz andere körperliche Potenziale hätten. Diese Gedanken beeinflussen möglicherweise das fachkundige Göttinger Publikum. Dass Wilbert Afroamerikaner ist, gilt als zusätzliches Qualitätsmerkmal. Die Experten werden das Fachblatt Basketball gelesen haben, das ihn vor der Saison angekündigt hat. Das Magazin sprach konsequent vom »schwarzen Amerikaner Wilbert Ulinde«, vermerkte, dass er »für die berühmte UCLA-Studentenmannschaft« gespielt habe, und pries ihn als »US-Star«.19

Daher hat man darauf gebaut, dass dieser Wilbert Ulinde oder nun eben: Olinde das Spiel dominieren würde. Das Spiel läuft, seine Mitspieler passen ihm den Ball zu – und er passt ihn wieder zurück, statt den Wurf zu versuchen. Das verwirrt sein Team. Die Zuschauer beobachten einen zwar großen, aber eher schmächtigen, zudem leicht schüchtern wirkenden jungen Mann, der die Mannschaft nicht mitzureißen vermag. Schnell führen die Gießener Gäste, mal mit acht, mal mit zehn Punkten. Die Göttinger kommen in der 34. Minute heran, es steht 72:72, die Godehardhalle wird lauter, aber dann ist der SSC schon wieder sechs Punkte hinten. Der Gegner, notiert der Basketball-Berichterstatter, stellt auf die »Voll-Pressdeckung« um. Nun verliert Göttingen Ball um Ball. Ted Hundley, Gießens Amerikaner, knapp 2,10 Meter groß, verhält sich so, wie man es erwartet. Er erzielt 28 Punkte, wird nach der Partie als »prächtiger Vollstrecker« beschrieben.20 Wilbert Olinde dagegen, 14 Zähler, bemüht sich darum, mannschaftsdienlich zu spielen. Hier ist der erste afroamerikanische Profi in der Göttinger Geschichte. Und man bemerkt ihn kaum. Man lässt den »US-Star« wissen, dass man sich mehr von ihm erwartet.

Wilbert ist niedergeschlagen. Er weiß, dass sich dieses Problem nicht so einfach wird lösen lassen. Weil er nun mal kein Spielmacher ist, der die ganze Partie organisieren kann. Auch kein Center, der direkt am Korb dominiert. Er ist Flügelspieler, macht von allem ein bisschen, agiert flexibel, je nach Situation. So ist es gedacht, so hat er seine Position in den USA interpretiert. Aber auch er ist von seiner persönlichen Leistung enttäuscht. Er hat zu vorsichtig gespielt, hat Angst gehabt, Fehler zu machen.

Das Basketballteam des SSC Göttingen zu Beginn der Saison 1977/78.

Seinen deutschen Mitspielern fehlen einige Grundlagen des Basketballs. Sie sind jung, enthusiastisch, aber auch ziemlich naiv. Er hat keinen Partner, mit dem er das Spiel organisieren könnte. Es mangelt an strategischem Denken, an Stabilität, an Ordnung. Sie spielen ein paar Wochen später gegen Bayer Leverkusen, eine Spitzenmannschaft. Wilbert macht 40 Punkte, wird kurzzeitig zu dem dauertreffenden Amerikaner, der er sein soll. Sie verlieren dennoch mit 13 Zählern Abstand. Von »ungeduldig werdenden Zuschauern« spricht der Verein im Oktober. Das fünfte Spiel gewinnen sie, gegen Bamberg, 28 Punkte Olinde, Endstand 79:76. »Es ist sehenswert«, konstatiert Basketball, »wie US-Boy Olinde mit Ball und Gegnern umgeht.« Aber nicht alles wendet sich zum Guten. Als »leidgeprüften SSC« beschreibt sie das Fachmagazin in einem anderen Bericht. Und daran wird sich erst einmal nichts ändern.21

Der Trainer verbietet das Kartenspielen auf dem Weg zu Auswärtspartien. Er sagt, sie sollen sich ihren Wettbewerbsgeist für den Basketball aufsparen. Im Bus zu rauchen ist allerdings nicht untersagt. Nichtraucher Wilbert sitzt in dichtem Zigarettenqualm, stundenlang, hin und zurück. Nach Wolfenbüttel, Hagen, Leverkusen, Bamberg und Bayreuth: Autobahnfahrten im Dunst. Er spricht den Coach an. Ob sich da etwas machen ließe? Und der Trainer ist ganz seiner Meinung. Sie argumentieren der Mannschaft gegenüber, wie ungesund das Rauchen an sich schon sei und wie doppelt ungesund, wenn man sich gleich nach dem Leistungssport diverse Zigaretten gönne. Man erreicht einen Kompromiss. Geraucht werden darf ab jetzt erst nach einer Stunde Fahrtzeit. Nach 59 Minuten und 59 Sekunden flackern die Feuerzeuge des Göttinger Bundesligateams alle gleichzeitig auf.

Auch der Alkohol spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht ist er wichtiger als der Sport, vielleicht nicht. Im Mannschaftsbus jedenfalls warten immer zwei Kisten Bier auf das Team. Mehr Zeit als beim Training in der Godehardhalle verbringen Wilberts Mitspieler im Erdgeschoss eines schiefen Fachwerkhauses schräg gegenüber der Universitätsbibliothek. Zum Altdeutschen heißt ihre Stammkneipe. Dort ist es auch dann dunkel, wenn draußen grell die Sonne scheint. An einer Wand hängt die Mona Lisa. An einer anderen der Mann mit dem Goldhelm. Hinter dem Tresen steht eine Tortenplatte mit Frikadellen, 1,50 DM das Stück. Es handelt sich um Originale: stets am Vormittag frisch gebraten. Neben den Buletten befindet sich ein Plattenspieler. Die Bedienungen legen LPs auf, meist amerikanische Rockmusik, Chicago etwa und Blood, Sweat, and Tears, gelegentlich Joe Cocker, ab und zu Aretha Franklin. Die Basketballer trinken hier Bier, sehr viel Bier, das sie nur in seltenen Fällen bezahlen müssen. Die Damen im Altdeutschen wählen meist Bacardi mit Bananensaft.

Wilbert weiß, dass er nur ein Jahr bleiben wird. Er nimmt sich vor, so viel wie möglich mitzunehmen. Er will Deutsche kennenlernen, ihre Vorlieben, ihre Kultur.

Radovan und er bekommen Freikarten für ein Klassikkonzert. Sie machen sich auf in die Stadthalle. Wilbert hat noch nie Orchestermusik gehört, findet das alles komplett neu und sehr interessant. Sie lauschen, dann endet die Musik auch schon wieder, das Publikum steht von den Sitzen auf, wandert aus dem Saal – also erheben sich auch Radovan und Wilbert aus den Stühlen, verlassen die Stadthalle, beeindruckt von diesem kulturell sicher wertvollen, wenn auch recht kurzen Ereignis. Ein paar Tage später fragt ihn jemand, der sie dort gesehen hat, ob ihnen das Konzert denn nicht gefallen habe. Doch, doch, sagt Wilbert, warum? Sie sind in der Pause gegangen.

Er bittet die Göttinger darum, nicht englisch mit ihm zu reden, sondern deutsch. Er macht einen Sprachkurs, ist einer der fleißigsten Teilnehmer. Wo er auch hingeht: Er hat immer ein Wörterbuch dabei.

Ihm fällt auf, was für interessante Dinge die Deutschen so machen: auch Dinge, die nichts mit Biertrinken zu tun haben. Deutsche besuchen sich etwa gegenseitig in ihren Wohnungen, um zusammen zu frühstücken. Das ist ein Konzept, das ihm völlig unbekannt ist. Noch viel seltsamer ist, was sie dabei zu sich nehmen. Sie essen im Grunde nur Brötchen. Diese beschmieren sie mit Butter. Darauf legen sie geschnittene Wurst. Oder bestreichen das Brötchen mit Marmelade. Als Frühstück scheint ihm das recht eintönig. An einem Abend wird er zu Leuten eingeladen, die Pizza zu Hause zubereitet haben. Das wirkt komplett ungewöhnlich auf ihn. Pizza wird seiner Meinung nach nur in Pizzerien produziert. Aber er ist begeistert und lässt das seine Gastgeber wissen.

Worauf er sich nicht einlässt, ist Mett. Die Göttinger geben ihm einen Tipp. Zusammen mit ebenfalls rohen Zwiebeln sei das rohe Fleisch besonders gut. Wilbert bleibt skeptisch.

Die Deutschen haben ein seltsames Verhältnis zum Fernsehen. In Los Angeles hat er, wenn er nach Hause kam, immer den Fernseher angestellt, bevor er das Licht angemacht hat. Auch bei ihnen daheim in San Diego lief das Gerät eigentlich ständig. Der Fernseher war an, ob Besuch da war oder nicht, ob man sich unterhielt oder nicht. Wobei: Man unterhielt sich immer – zumindest in seiner Familie. Deutsche scheinen das nicht zu brauchen. Wenn er bei ihnen zu Gast ist, ist der Fernseher aus. Wenn er dann aber an ist, sich die Bilder bewegen, dann schauen die Deutschen immer hin. Das wiederum machen die Amerikaner nicht. Sie können beides, fernsehen und reden.

Umgekehrt finden die Deutschen auch ihn ein bisschen seltsam. Wie man den Namen ausspricht: Das bereitet schon mal Probleme. Gut, dass es Nick Nolte gibt, den Schauspieler aus dem Tauch-Thriller Die Tiefe. Der wird »Nick Noltie« ausgesprochen, das weiß jeder, so kann man sich merken, dass der Basketballer »Wilbert Olindie« heißt. Typisch amerikanisch sieht er aus, sagen die Deutschen. Diese Tennisschuhe. Diese dicke Daunenjacke. Ob er denn nicht wisse, wie ungesund Tennisschuhe für die Füße seien. Wilbert registriert das. Er merkt aber auch, einige Zeit später, dass um ihn herum immer mehr Deutsche Daunenjacken tragen und Tennisschuhe.

Es überrascht ihn, wie viel sie hier über Amerika wissen – und welch großer Anteil dieses Wissens aus Spielfilmen und Musikstücken stammt. Sie fragen ihn, was eigentlich »ain't« bedeute: das »ain't« aus Bob Dylans »It Ain't Me Babe«. Wilbert sagt ihnen, dass »ain't« kein englisches Wort sei. Die Deutschen erwidern, dass es sehr wohl ein englisches Wort sein müsse, wenn Bob Dylan es verwende. Und benutzen es selbst. Der zweiundzwanzigjährige Leiter des Konversationskurses am Englischen Seminar bleibt streng. »Ain't ain't a word«: Das lernt man bei Wilbert Olinde.

In einem Buchladen in Los Angeles ist Wilbert schon einmal der amerikanischen Schriftstellerin Erica Jong begegnet. Laut Spiegel-Bestsellerliste hat sie das zweitpopulärste literarische Werk im Deutschland des Jahres 1977 geschrieben, übertroffen nur von Reiner Kunzes Die wunderbaren Jahre. Jongs Roman Die Angst vorm Fliegen entwickelt das feministische Konzept des »Spontanficks«. So hat sie, was die Verkaufszahlen betrifft, die aktuellen Werke von Günter Grass und Elias Canetti hinter sich gelassen. Auch in anderen Gattungen vertrauen deutsche Leser den Amerikanern. Das meistverkaufte Sachbuch des Jahres stammt von Charles Berlitz, der das Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Bermuda-Dreieck mit dem immer noch wirksamen Einfluss des Unterwasserstaats Atlantis erklärt. Sehr beliebt ist aber auch ein Buch des Schweizer »Prä-Astronautikers« Erich von Däniken, das die These von regelmäßigen Außerirdischen-Besuchen auf der Erde erhärten soll. Auf soliderer Grundlage steht Herbert Gruhls Der Planet wird geplündert, ein Pionierwerk der ökologischen Bewegung. Erich Fromms Haben oder Sein ist ebenfalls eins der meistverkauften Bücher des Jahres. Die Deutschen interessieren sich 1977 für alternative Gesellschaftsmodelle.22 Fromm deutet die Hoffnung auf eine neue Welt an, in der nicht mehr »Profit, Macht, Intellekt« zentral wären, sondern »Sein, Teilen, Verstehen«. Aber derzeit sieht Fromm »eine Gesellschaft notorisch unglücklicher Menschen« vor sich: »einsam, von Ängsten gequält, deprimiert, destruktiv, abhängig«.23

Wilbert wundert sich über die Intensität der Freundschaften hierzulande. Die Deutschen sind »into each other«, so drückt er es aus. In Los Angeles hatte er einen einzigen Freund im Team, Jimmy Spillane, die anderen waren allerhöchstens Bekannte. In Göttingen ist anscheinend die ganze Mannschaft miteinander befreundet. Sie essen zusammen zu Mittag, in der Uni-Mensa. Sie machen Sonntagsspaziergänge. Das ist eine ihm komplett unbekannte Aktivität. Er profitiert davon, dass er Teil der Basketballfamilie ist. Sportlich mag es nicht laufen, aber sein Deutsch wird von Tag zu Tag besser. Er lernt, dass man erst »Ich mag dich« sagt, dann eventuell »Ich hab dich lieb« und erst danach »Ich liebe dich«. Ihm fällt auf, dass viele Deutsche ein bisschen melancholisch sind.