Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: J. Kamphausen Mediengruppe GmbH

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Dies ist die Geschichte von Noah Levine, eines jungen Mannes, der gegen seine Eltern und die unerfüllten Versprechen der 60er Jahre rebelliert. Seine Suche nach Sinn endet in Gewalt, Drogen und Alkohol. Am Rand des Suizids beginnt er zu meditieren. Erfüllt von Wut versucht er seinem Widerstand gegen eine verlogene Gesellschaft ein konstruktives Gesicht zu geben. Es ist ein steiniger Weg, geprägt von Verzweiflung, Rückschlägen und Enttäuschungen. Doch schließlich findet er zu der inneren Freiheit, nach der er gesucht hat. Dies ist ein provokanter, ehrlicher Bericht, der uns tief in die Punk Szene führt. Eine Geschichte von Wut, Rebellion und Selbstzerstörung, aber auch von Heilung, Selbstlosigkeit und spirituellem Wachstum.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 498

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

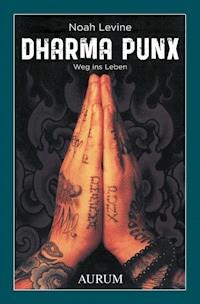

Dharma Punx: A Memoir

Copyright © by Noah Levine

Published by Arrangement with Noah Levine

All rights reserved.

Dieses Werk wurde vermittelt durch die

Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen

Copyright der deutschen Ausgabe: AURUM

in J. Kamphausen Verlag & Distribution GmbH, Bielefeld 2013

www.weltinnenraum.de

ISBN Print 978-3-89901-636-9

ISBN E-Book 978-3-89901-743-4

Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch: Frances Hoffmann

Gestaltung Innenteil+ Umschlag: Kerstin Fiebig | ad department

Foto (Titel+ Rückseite): Elisabeth Fall

Lektorat: Otmar Fischer

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen

und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte

Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten.

FürToby Munyon,Theresa Ferraro,meine Elternund alle spirituellen Revolutionäre –die von gestern, die von heuteund die von morgen.

Vorwort

Danksagungen

Kapitel 1

Suicide Solution

Kapitel 2

Kids of the Black Hole

Kapitel 3

It’s in my Blood

Kapitel 4

Fuck Authority

Kapitel 5

Teenage Wasteland

Kapitel 6

No Remorse

Kapitel 7

Live Fast, Die Young

Kapitel 8

Nailed to the X

Kapitel 9

I Need Your Shelter

Kapitel 10

Serve the Truth, Defy the Lie

Kapitel 11

My Friends Look Out for Me Like Family

Kapitel 12

No Spiritual Surrender

Kapitel 13

Who Killed Bambi?

Kapitel 14

Love Sick

Kapitel 15

The Inner Revolution

Kapitel 16

Wanderlust

Kapitel 17

Meditate and Destroy

Kapitel 18

Die, Die, My Darling

Kapitel 19

Reincarnation

Kapitel 20

Inside Out

Kapitel 21

Being Here Now

Kapitel 22

Death Is Not The End My Friend

Kapitel 23

Stay free

Epilog

Achtsamkeitsmeditation

Vorwort

Dharma Punx ist meine Geschichte, und es ist eine Geschichte über meine Generation: die Punks, die Kids, die in Zeiten Reagans, Thatchers und des Kalten Krieges mit der ständigen Bedrohung nuklearer Vernichtung überall auf der Welt nach Sinn und Freiheit suchten.

Ich suchte nach einem anderen Weg als dem meiner Eltern. Ich lehnte Meditation und den ganzen spirituellen Scheiß, auf dem sie ihr Leben aufbauten, total ab. Wenn wir uns die einst so idealistische Hippie-Generation vor Augen hielten, die längst ihre Haare abgeschnitten, die Kommune verlassen und sich dem System angepasst hatte, wurde uns klar, dass Frieden und Liebe die Welt überhaupt nicht verändert hatten. Aus unserer Verzweiflung darüber und dem Verlust jeder Hoffnung entstand die Punkrock-Bewegung. Wir wollten gegen den Pazifismus unserer Eltern und gegen das faschistische, auf Unterdrückung und auf kapitalistischer Propaganda beruhende Gesellschaftssystem rebellieren und taten das auf unsere Weise, anders als die, die vor uns da waren; wir wollten eine neue Revolution für eine neue Generation auslösen. Wir waren uns der Korruption in unserer Regierung und der Ungereimtheiten in den Machtverhältnissen im eigenen Zuhause schmerzlich bewusst und rebellierten in einem einzigen lauten und schnellen Aufschrei jugendlicher Angst gegen unsere Familien und die Gesellschaft. Wir wollten uns nicht dem Diktat des Systems beugen und rebellierten, wo wir nur konnten. Wir verlangten Freiheit und waren bereit, dafür zu kämpfen.

Noch verschlimmert wurde die Lage durch die persönliche Verzweiflung, die ich und so viele andere Menschen meiner Generation verspürten: kaputte Familien, süchtige Eltern, nutzlose Lehrer und ein völliger Mangel an Älteren, die uns als Vorbild hätten dienen können. Den meisten unserer Eltern fehlte die Zeit, sich mit uns zu beschäftigen: Sie mussten mit den Nachwehen der Sechzigerjahre klarkommen oder sich in den Siebzigern und Achtzigern im Wettbewerb um Wohlstand behaupten.

Meine eigene Mutter kämpfte gegen die Sucht, litt unter zwei zerbrochenen Ehen und gab dennoch ihr Bestes, um ihre vier Kinder großzuziehen. Mein Vater hatte sich seiner spirituellen Praxis so sehr verschrieben, dass er es manchmal nicht schaffte, sich so um mich zu kümmern, wie ich es wohl gebraucht hätte.

Also geriet ich wie viele andere auf die Straße, angetrieben von der Musik der Revolution, von Zorn, Angst, Furcht, Verzweiflung, Hass und der totalen Unzufriedenheit mit den Verhältnissen. Wir färbten unsere Haare oder rasierten uns den Kopf, legten eine neue Uniform an, die uns von der geistlosen Masse der Erwachsenen und den hirntoten Herden von Kids unterscheiden sollte, die sich weiter belügen ließen, an die große amerikanische Illusion glaubten, Sport trieben, zur Schule gingen und sich die furchtbare Popmusik der Achtziger mit ihren sinnfreien Texten reinzogen, die nur ein weiteres Symptom der Apathie und des Materialismus war, an denen unsere Gesellschaft krankt.

Der einzige gangbare Ausweg aus dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und der Verzweiflung schienen Drogen und Alkohol. Viele von uns griffen schon als Teenager zu Betäubungsmitteln. Wir aßen LSD wie Schokolade und soffen billigen Wodka um die Wette, rauchten ganze Wagenladungen Gras, schütteten literweise billiges Bier in uns hinein, und alles nur in dem vergeblichen Versuch, uns zu betäuben und betäubt zu bleiben. Unsere Lebensanschauung war nihilistisch. Am Rande der Mainstream-Gesellschaft waren wir ein beständiges Ziel von Gewalt und Hohn. In unserem Kampf ums Überleben, im Kampf für unsere Ansichten und das Recht, anders zu sein, waren wir ständig in irgendwelche Schlägereien verwickelt, wenn wir uns nicht mit der Polizei schlugen, dann mit den Jocks oder Hicks1) oder eben miteinander. Dieses von Drogen und Gewalt bestimmte Leben brachte vielen den frühen Tod: durch eine Überdosis, durch Mord, durch einen Autounfall und unzählige Male durch Suizid. Tod und Trauer waren immer gegenwärtig im Leben all jener Kids, die der frühen Punkrock-Szene angehörten. Unsere Vorbilder waren Sid Vicious und Darby Crash, unser Ziel war es, schnell zu leben, jede Menge Drogen zu nehmen und auf das System zu scheißen, indem wir jung starben. Die Hälfte der Kids aus den Punk-Banden, mit denen ich in den Achtzigern rumhing, ist inzwischen tot.

Dieses Buch handelt von diejenigen von uns, die nicht jung gestorben sind und immer noch leben, aber nicht von denen, die überall erzählen, der Punk sei nur eine „Phase“ unserer Teenager-Zeit gewesen. In Dharma Punx geht es um diejenigen von uns, die sich, motiviert von derselben Unzufriedenheit mit dem Leben, die uns einst zur Punkrock-Szene stoßen ließ, inzwischen eine spirituelle Praxis als gewaltlosen Weg der Revolution gewählt haben. Es ist eine wahre Geschichte darüber, wie ich durch Meditation und den Dienst an der Gemeinschaft endlich genau jene Freiheit fand, nach der ich mich als junger, idealistischer Punkrocker so gesehnt hatte. Nachdem wir eingesehen hatten, wie nutzlos Drogen und Gewalt sind, fanden ich und andere von uns positive Wege, gegen die Lügen der Gesellschaft aufzubegehren. Immer noch treibt uns der Zorn über die Ungerechtigkeit und das Leiden an, aber heute nutzen wir diese Energie, um unsere eigene natürliche Weisheit und unser Mitgefühl zu erwecken, anstatt uns selbst zu zerstören.

Dies ist eine Geschichte über diejenigen von uns, die nicht länger auf der Straße leben und kämpfen. Heute führen wir den inneren Kampf gegen Verblendung und Ignoranz; doch nach außen hin drücken wir uns weiter auf unsere ganz eigene Punkrock-Weise aus. Dem Alkohol und den Drogen haben wir entsagt, Gewalt und Hass losgelassen, viel zu viele Freunde an den Tod oder das Gefängnis verloren; doch wir haben die höchste spirituelle Wahrheit entdeckt, den Dharma. Den spirituellen Pfad, den Buddha als ein Leben „gegen den Strom“, gegen all die selbstsüchtigen Begierden und die Unwissenheit beschrieb. Dies passt genau zur Punkrock-Ethik. Unsere äußere Rebellion haben wir in eine innere Revolution verwandelt.

Spirituelle Wahrheit findet sich in vielerlei Gestalt und in vielen verschiedenen spirituellen Traditionen. Ich selbst bin zu einem praktizierenden Buddhisten geworden, während andere Dharma Punx sich dem Sufismus der islamischen Mystik, einer persönlichen Beziehung zu Christus oder dem hinduistischen Weg der Hingabe und des Dienens verschrieben haben. Wenn ich das Wort „Dharma“ verwende, meine ich damit die Wahrheit schlechthin, und wie mein Vater mir oft in Erinnerung ruft: „Was wahr ist, findest du in allen spirituellen und religiösen Traditionen.“ Niemand hat die Wahrheit für sich gepachtet.

Dieses Buch nimmt dich mit auf eine spannende Reise von der Straße ins Jugendgefängnis und vom Jugendgefängnis in den Meditationsraum. Es beschreibt das Leben eines verwirrten Teenagers und seine Suche nach Klarheit. Es ist die Geschichte des Lebens nicht eines Einzelnen, sondern mehrerer Menschen, die nun unsere Gruppe bilden: die Dharma Punx. Eine Gruppe von Männern und Frauen, die sich einer spirituellen Praxis und dem engagierten Dienst an der Welt verschrieben haben. Sie sind die neuen Gesichter der Punkrock-Szene, Menschen, die hingebungsvoll den Dharma praktizieren, die du auch heute noch in der örtlichen Musikkneipe treffen kannst, wo sie mit ihren Lieblingsbands mitsingen und auch hin und wieder einen Stage-Dive2) riskieren.

Das hier ist keine erfundene Geschichte von romantischem Leid, auch keine Hollywood-Liebesgeschichte. Hier geht es um echte Menschen, echten Verlust und echtes spirituelles Wachstum. Es ist eine Geschichte über Transformation, die Transformation eines Teils einer Generation, die oft Generation X genannt wird, die inzwischen ihren Sinn und ihre Erfüllung in der spirituellen Praxis und im Dienen gefunden hat. Hier schließt sich ein Kreis: vom Aufenthalt in Erziehungsheimen zum Unterrichten der Meditationspraxis in solchen Heimen, von Raub und Diebstahl zum Geben und Vergeben.

Diese Geschichte handelt davon, wie wir die Freiheit gefunden und dann den Rest unseres Lebens damit zugebracht haben, sie wieder loszulassen.

1) Im Original jocks and hicks. Die Jocks und Hicks bilden in der amerikanischen Highschoolszene den Gegenpol zu den von ihnen so bezeichneten „Freaks“ oder „Spinnern“ (u. a. Punks, Skinheads, Goths usw.). Die Jocks [von jockstrap: Sportsuspensorium] entsprechen dabei den systemkonformen, sportlich aktiven, aus (weißen) Mittelklassefamilien stammenden (Highschool-)Sportlern. Die Hicks dagegen sind die eher minderbemittelten, kleinkarierten „Normalos“ oder „Spießer“.

Danksagungen

Auch wenn einige Namen und die Reihenfolge der Ereignisse verändert wurden (um die Schuldigen zu schützen), ist dies eine wahre Geschichte, die Geschichte meines Lebens, soweit ich sie aus meiner unvollständigen Erinnerung und meiner ichbezogenen Wahrnehmung heraus rekonstruieren konnte.

Zuallererst gilt mein Dank meinen Eltern: Patricia Washko, die mich zur Welt gebracht und sich um mich gekümmert hat, als ich mich noch nicht um mich selbst kümmern konnte, ich hab dich lieb, Mom, und Stephen Levine und meiner zweiten Mutter, Ondra Levine, die mir das größte Geschenk überhaupt gemacht haben – Leben, Liebe und Dharma, ihr habt mir das Leben gerettet.

Von Herzen grüße ich meine Geschwister Tara Levine, Luke Valentine, Rebecca Silberman und Aaron Silberman.

Ein Riesendank an meine Freunde, die mich über all die Jahre hinweg unterstützt haben: Toby Munyon, Vinny Ferraro, Micah Anderson, Joe Clements, Scott Sylvia, Jimmy Clarke, Mike Haber, Noelle Watkins, Russ Rankin, Jennifer Clark, Lars Fredericksen, Drew Phillips, Baron Dupont, Jason Freeland, Jason Oliver, Jason Murphy, Margie Way, Ian Clark, Mike Murnane, Gary Kosmala, Anna Sophie Lowenburg, Dave Davis, Michele Fischer, Lolly Holloway, Giovanna Windrose, Keri Richard, Brant Dobson, Darden Thompson, David Carberry, Eric Rodriquez, Vanessa Giano, Rebecca Tupper, Diana Winston, Mark Coleman, Kevin Griffin, Lisa McCool, Loch McHale, Mathew Gould, Monique Duncan, Claudine Gossett, Bubbles, Stinky, Shooter, Mark, Darren, Dave, Chris, Claudia, Gary, Adrienne, Steve, Don, Stuart und alle anderen Kumpel, die ich zu erwähnen vergessen habe.

Einen herzlichen Dank meiner Agentin, Loretta Barrett, und meiner Lektorin, Liz Perle, ohne euch zwei wäre dieses Buch echt scheiße geworden.

Mit erhobener Faust grüße ich all die Punkrock- und Hardcore-Bands, die mich über die Jahre inspiriert und motiviert haben. Da es viel zu viele sind, um sie alle zu erwähnen, nenne ich nur die wichtigsten: The Ramones, The Clash, The Sex Pistols, Minor Threat, Black Flag, Bad Brains, Bl`ast, GBH, Agnostic Front, Judge, Shelter, 108 und ein dicker Stinkefinger an meine Freunde bei Good Riddance und Rancid.

Ich verneige mich tief vor meinen Lehrern, die mir den Weg zur Befreiung gewiesen haben: Jack Kornfield, Mary Orr, Ajahn Amaro, Howard Cohn, Eugene Cash, Bo Lozoff, Steven Goodman, Seiner Heiligkeit dem Dalai-Lama, Ram Dass, Thich Nhat Hanh, Suzuki Roshi, Ramana Maharshi, Hazrat Inayat Khan, Maharaji, Robert Thurman, Mark Epstein, Joseph Goldstein, Sharon Salzberg, Stephen und Ondrea Levine und allen anderen Lehrern und Praktizierenden auf dem Weg bis hin zu Siddharta Gotama, dem Buddha, selbst.

Kapitel 1. Suicide Solution3)

Ich erwache in einer Gummizelle, mein Kopf ist blutig und voller blauer Flecken, und ich schreie wie von Sinnen einen unsichtbaren Angreifer an. Meine Handgelenke sind noch ganz wund und empfindlich von meinem Selbstmordversuch gestern Nacht. Die gepolsterten Wände und der gummierte Boden sperren mich mit meinem schlimmsten Feind überhaupt ein, mit mir selbst. Der Tod scheint der einzige Ausweg; ich muss den töten, der so lange schon so viel Leid verursacht hat. Den Körper zerstören, der nichts vollbracht hat, als nach immer mehr von dem Zeug zu verlangen, das mich jeden einzelnen Augenblick meines Dasein lügen, stehlen und kämpfen lässt. Es gibt keinen Schutz, keine Zuflucht, keine Hoffnung auf Erlösung. Alles, was mir jetzt noch bevorsteht, ist dasselbe Spiel wie zuvor, und es wird immer schlimmer. Ich habe keine Kraft, diesen Kampf weiterzuführen, und auch keinen Lebenswillen mehr. Ich muss diesen bösartigen Geist und diesen wertlosen Körper auslöschen, will ich jemals Frieden finden.

Die Jahre der Gewalt und des Lebens auf der Straße haben mich schließlich eingeholt. Ich kann mich nirgends mehr verstecken vor diesem Leben in der Sucht und den Verbrechen, die ich begangen habe. Ich bin als Mensch gescheitert. Ich bin sogar darin gescheitert, mir das Leben zu nehmen. Man hat mich in einen Käfig gesperrt, um die Welt vor meinen schrecklichen Taten zu schützen, die Wände sind mit Hartgummi ausgekleidet, damit ich mich nicht selbst bestrafen kann. Das trübe Neonlicht lässt nicht ahnen, ob es gerade Tag oder Nacht ist. Ich habe mich im Bardo4) verirrt, zwischen den Welten, unfähig zu sterben und doch nicht mehr am Leben.

Es ist so weit. Das ist der Tiefpunkt, der endgültige Sturz eines halbwüchsigen Drogenabhängigen in die Bodenlosigkeit. Ich habe jeglichen Bezug zur Realität, zur Liebe, selbst zum Hass verloren, der einst der Treibstoff für meine Punkrock-Rebellion war. Ich habe nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Früher hatte ich den Zorn meiner antiautoritären, gegen das Establishment, ja gegen alles gerichteten Moral – die Punks gegen die Welt –, der durch meine Adern strömte. Aber all das habe ich verloren durch das Dope, das Crack und den billigen Alkohol, die mich aufgefressen haben, die irgendwann mein einziger verbliebener Freund waren und zugleich mein verräterischer Feind. Ich habe meinen Irokesenhaarschnitt, meine Doc Martens und meine Lederjacke für eine verdammte Crack-Pfeife verkauft. Ich habe meinen Glauben an die Anarchie und die Revolution für eine Fahrt auf dem Night Train Express5) verkauft, für einen Rausch nach dem anderen, für stetes Stoned-Sein, ohne Ziel, ohne irgendetwas zu tun oder irgendjemand zu sein. Alles, was ich kenne, sind der Schmerz und der flüchtige Rausch oder die tröstende Taubheit, die die ewige Monotonie des Leidens unterbrechen.

Hier liege ich nun, gefoltert von meinen Erinnerungen an ein Leben, das ich nur halb gelebt habe und das fast schon vorbei ist. Siebzehn Jahre alt und dem Tode geweiht. Eingesperrt, gefangen in einer Gummizelle, heule und schreie ich. Geblendet vom kalten Entzug, während jede Zelle meines Seins das Gift ausstößt. Immer wieder verliere ich das Bewusstsein, während die Wände durch meine gebrochene Seele atmen. Ich bin zu müde zum Atmen, zu kaputt, um weiterzumachen, zu schwach zum Kämpfen.

Ich rolle mich wie ein Fötus zusammen, halte dieses einst so unschuldige Kind fest, das vor all den Jahren geboren wurde, nach wie vor bereit, mit allem wieder von vorn zu beginnen. Lasst mich einfach sterben.

Im Schlaf bin ich dem Tod am nächsten, aber die Träume, die von den Drogen kommen, sind noch schlimmer als die Zelle. Die giftigen Schrecken foltern mich im Schlaf, es gibt keine Ruhe für den Bösen, kein Entrinnen vor den hungrigen Gespenstern und dämonischen Wächtern der Unterwelt in meinen Träumen.

Tim, der Wachposten, den ich nur allzu gut kenne, weckt mich auf und sagt mir, mein Vater sei am Telefon. Sein Blick ist voller Argwohn und Sorge, er sagt mir, ich dürfe den Anruf entgegennehmen, aber er müsse bei mir bleiben.

Mein Vater hört sich mein Gezeter und meine Hilfeschreie eine Weile an und erzählt mir dann von seiner eigenen kriminellen Jugend und seiner Zeit im Gefängnis. Er spricht über seine eigene Sinnsuche und erklärt mir ein paar einfache Meditationsübungen, das Einzige, was ihm je geholfen habe. Ich höre ihm zu, so gut ich kann, und danke ihm, dass er mich nicht aufgibt.

Tim sagt, ich könne in eine normale Zelle umziehen, wenn ich wolle. Was für ein bescheuerter Deal: von einem Käfig in den nächsten. In meiner Zelle denke ich dann darüber nach, was mein Vater mir über Meditation erzählt hat. Wie soll denn dieser Hippie-Scheiß mir hier drin helfen? Nach wie vor scheint Selbstmord die einzige Lösung. Ich muss meinen Kopf zum Schweigen bringen; ich halte diese Folter nicht mehr aus.

Weil mir aber die Mittel zur Selbstzerstörung fehlen, liege ich nur auf meinem harten Plastikbett und starre die von Graffiti übersäte Wand an. Weil ich nichts anderes zu tun habe, versuche ich, meine Aufmerksamkeit auf meinen Atem zu richten.

Ungefähr eine Woche später kommen ein paar junge Kerle in den Knast und bieten an, mit uns darüber zu reden, wie man von den Drogen und vom Alkohol wegkommt. Früher habe ich mit einem von denen Crack geraucht, darum beschließe ich, mal reinzuschauen, denn ich weiß, dass ich aufhören muss, dass ich aufhören will, aber ich weiß nicht wie. Einer von ihnen erzählt meine eigene Lebensgeschichte: ein hoffnungsloser Junkie, der auch mal Punk gewesen ist; heute ist er clean und trocken und erzählt, dass er einfach nur sterben wollte, bis ihm klar wurde, dass in Wirklichkeit seine Sucht ihn umbringen wollte. Inzwischen sei sein Leben eigentlich ganz gut. Jetzt will er nicht mehr sterben, jetzt will er auf jeden Fall leben und versucht sein Leben dazu zu nutzen, auch uns zum Leben zurückzuführen. Sie haben mir so eine Art Entziehungsbibel gegeben. Ich habe ihnen gesagt, ich sei nicht interessiert an irgendwelchem religiösen Scheiß, habe das Buch aber doch mitgenommen.

An diesem Abend lese ich in meiner Zelle ihr blödes Buch und mache die dämlichen Atem-Meditationen meines Vaters. Wenn ich, um wieder ein Mensch zu werden, diesen ganzen verdammten Schwachsinn machen muss, dann kann ich eigentlich auch gleich sterben. Doch ich bin eingesperrt und habe nichts Besseres zu tun, also scheiß drauf, probiere ich eben diesen Mist mal aus. Bisher hat nichts, was ich versucht habe, gewirkt, und einen anderen Ausweg sehe ich auch nicht, also sollte ich es mal damit versuchen. Die Meditationen scheinen ein bisschen zu helfen, zumindest ab und zu mal ein paar Sekunden lang; wenn es mir gelingt, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, fühle ich mich besser und vergesse, dass ich eingesperrt bin. Das Buch dagegen verwirrt mich, es geht um diesen ganzen Scheiß mit Gott, aber irgendwie gefallen mir die Geschichten auch. Da gibt es Typen, die wie ich völlig unkontrolliert saufen und Drogen nehmen. Eine Stelle gefällt mir besonders, es ist da die Rede von „erbärmlicher und unbegreiflicher Demoralisierung“. Ich weiß zwar nicht, was das sein soll, aber es klingt ganz so, wie ich mich fühle, wann immer ich Drogen nehme, saufe, stehle oder mich prügle.

3) Wörtlich: Selbstmordlösung. In der Szene bekannter Songtitel von Ozzy Osbourne von dem Album „Blizzard of Ozz“ aus dem Jahr 1980.

4) Begriff aus dem tibetischen Buddhismus, der für gewöhnlich die Phase zwischen dem einen Leben und dem nächsten meint, also die Zeitspanne zwischen Tod und Wiedergeburt. Die eigentliche Bedeutung des Wortes lautet jedoch „Zwischenzustand/das, was dazwischenliegt“ und geht damit weit über die allgemeine Bedeutung hinaus.

5) Der Night Train Express ist ein billiger Süßwein mit einem Alkoholanteil von 17,5%. Im Englischen wird er auch als typischer „Bum-Wine“ – wörtlich „Penner-Wein“ – bezeichnet.

Kapitel 2. Kids of the Black Hole6)

Ich saß auf der Eingangstreppe und hörte das Weinen meiner neugeborenen kleinen Geschwister und wie meine Mom und mein neuer Stiefvater wieder mal miteinander stritten. Sie waren sich vor gut einem Jahr während eines Meditationsretreats begegnet. Er zog bei uns ein, und dann wurde alles anders.

Ich sah mich um, ob ich auch wirklich allein war, dann kroch ich unter die Veranda und zu der Stelle, an der ich das Steakmesser versteckt hatte, das ich aus der Küche gestohlen hatte. Das Sonnenlicht drang durch die Lücken der Redwood-Bohlen und warf horizontale Linien auf die Erde, so viel Licht spendeten, dass ich einigermaßen sehen konnte. Ich machte mich auf den Weg zu meinem Geheimversteck, mein Herz schlug schnell, und ich hatte Angst, entdeckt zu werden.

Das Messer hatte ich unter der Treppe versteckt, einem Ort, zu dem nur ich Zugang hatte. Ich hatte es vor ein paar Tagen dort im Dreck verbuddelt. Zuerst fand ich es nicht und fürchtete schon, irgendwer, vielleicht meine große Schwester Tara, könne es entdeckt haben. Ich scharrte verzweifelt im Dreck, und schließlich fand ich es. Der schwere Metallgriff fühlte sich kühl und seltsam tröstlich an in meiner Hand. Ich streifte den Dreck ab und wischte die Klinge sorgsam an meinen Hang-Ten-Shorts ab. Ein paar Augenblicke lang saß ich einfach nur da und betrachtete mein Messer. Es war eines meiner Lieblingsmesser; Mom hatte vier davon. Ich glaube, früher hatten sie Großmutter gehört. Die Klingen glänzten und waren äußerst scharf. Wir benutzten sie immer nur, wenn es Fleisch zu essen gab, für gewöhnlich Leber mit Zwiebeln oder etwas Ähnliches. Die Griffe waren aus Metall, waren aber so gearbeitet, dass sie wie eine Art Stein oder vielleicht auch Holz aussahen. Ich hatte diese Messer immer sehr gemocht, darum hatte ich auch eines von ihnen in mein Versteck gebracht.

Die Klinge reflektierte die Sonnenstrahlen und warf einen Lichtschein auf den Boden vor mir. Ich spielte mit dem Licht, erstaunt darüber, dass ich mit meinem Messer Licht ins Dunkel bringen konnte. Als ich plötzlich weitere Schreie vom Hausinneren her hörte, als meine Mom ihren neuen Mann anbrüllte und die Zwillinge weinten, fiel mir wieder ein, warum ich es überhaupt gestohlen hatte. Ich richtete die Klinge auf meinen Bauch, umschloss dabei den Griff mit beiden Händen und saß zitternd und von tiefer Verzweiflung erfüllt da. Mit bebenden Händen erwog ich, sie mir in den Bauch zu stoßen, denn ich glaubte, davon würde ich augenblicklich sterben, so wie es in den Comics und im Trickfilm immer der Fall war. Doch ich hielt inne. Irgendwie genügte es, einfach nur das Messer zu besitzen und jederzeit die Möglichkeit zu haben, aus diesem Leben zu scheiden, wenn ich das wollte. Schon mit fünf Jahren hatte ich das Gefühl, dass, sollte ich sterben, dies nicht unbedingt das Ende wäre, sondern auch nur ein neuer Anfang, ein Übergang zur nächsten Ebene der Existenz oder zum nächsten Leben.

Vielleicht hatte ich dieses Gefühl von all den sterbenden Menschen gelernt, denen ich begegnete, wenn ich mit meinem Vater dessen Patienten besuchte, die er psychologisch betreute und die er meditieren lehrte. Manchmal wusste ich, wenn wir das Haus eines dieser Patienten betraten, dass der Tod nahte, ich konnte ihn riechen. In meinem nächsten Leben würden sich meine Eltern hoffentlich nicht scheiden lassen, wenn ich zwei Jahre alt war, und ich würde keinen gemeinen Stiefvater und zwei kleine Geschwister bekommen, die alle Aufmerksamkeit auf sich zogen. Vielleicht wäre es ja am einfachsten, wenn ich mir einfach dieses Messer ins Herz stieße und von vorn anfinge.

In diesem Moment hörte ich einen lauten Knall aus dem Haus und wie etwas zu Bruch ging. Mein Stiefvater warf wieder mal mit Sachen um sich. Ich hörte, wie mein Name gebrüllt wurde. „Wo ist Noah? Gottverdammt! Noah?“, schrie er. Ich hörte, wie Tara ihm sagte, sie habe mich aus der Hintertür gehen sehen. Ich versteckte rasch mein Messer wieder unter der ersten Stufe und kroch unter der Veranda hervor. Ich klopfte mich sauber und stieß den Dreck von meinen Schuhen. Ich zögerte an der Vordertür, ehe ich sie aufstieß, voller Angst, in Schwierigkeiten zu sein oder ebenfalls angeschrien zu werden. Als ich hörte, wie erneut mein Name gerufen wurde, öffnete ich die Tür und sah meine Mom, wie sie das Abendessen zubereitete, eine Zigarette in der einen und ein Glas Wein in der anderen Hand.

Ich sagte nur: „Was?“

„Wo hast du gesteckt?“, brüllte mein Stiefvater.

Ich sagte ihm, dass ich draußen gespielt hätte.

Meine Mom bat mich, den Kompost hinauszubringen. „Wieso kann Tara das nicht machen?“, fragte ich. Da fing mein Stiefvater wieder an, mich anzubrüllen. „Du machst, was deine Mutter dir sagt, gottverdammt!“

Daraufhin brüllte meine Mutter ihn an, er solle mich gefälligst nicht anschreien.

Und da fing er an, mit Sachen zu werfen. Zuerst waren es die Babyschuhe, einer flog in meine Richtung, der andere auf meine Mutter zu. Ich nahm einfach die alte Kaffeekanne voller Kompost und knallte die Tür hinter mir zu. Auf dem Weg zur Einfahrt fing ich an zu weinen und beschloss, dass ich das Messer nächstes Mal auch benutzen würde, dann hätte ich es ihnen gezeigt. Wenn ich erst tot wäre, würden sie mich vermissen. Dann würden sie vielleicht verstehen, wie ich mich fühlte. Hinter meinen Tränen und meiner Verwirrung begann ich, zu glauben, dass ich vielleicht lieber meinen Stiefvater umbringen sollte. Ich könnte mich ja in sein Zimmer schleichen, wenn er schlief, und ihm mein Messer reinrammen. Wenn ich ihn nur irgendwie loswerden würde, könnten Mom und ich wieder glücklich sein.

Ich habe meinen Stiefvater nicht umgebracht und offensichtlich auch mich selbst nicht. Aber ich versteckte mich weiter unter der Treppe und spielte mit dem Gedanken und mit dem Messer, während ich mich vor meinem Leben versteckte.

Das war 1976. Ich war gerade erst fünf Jahre alt und wollte schon sterben. Ich wusste noch nichts von der Punkrock-Bewegung, die sich in New York und London herausbildete, aber ein paar Jahre später sollte sie genau das Ventil werden, das ich brauchte, um meiner Unzufriedenheit Ausdruck zu geben. Ich hatte noch keine Ahnung von den Drogen, die bald schon mein bevorzugtes Mittel sein sollten, um mit den Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens fertig zu werden, und die mich am Ende fast umbringen würden. Und ich hätte mir gewiss nicht vorstellen können, dass ich mich jemals mit Meditationen und spirituellen Praktiken beschäftigen würde. Meine Eltern betrieben diesen Quatsch, und wohin hatte uns das geführt?

Doch all dies stand mir bevor, und in der Zwischenzeit rauchte ich Moms Zigaretten und legte Feuer auf dem Felde hinter unserem Haus. In diesem Jahr fing ich auch an zu stehlen, zu Hause und in der Schule, und ich brach sogar ins Haus der Nachbarn ein, wenn sie nicht da waren, verputzte ihre Cookies und Zitronenbaisers und lauschte ihrem automatischen Klavier.

Ungefähr ein Jahr darauf begegnete mein Dad, bei dem ich damals nur an den Wochenenden und gelegentlich für längere Zeit zu Besuch war, Ondrea, die seine Lebensgefährtin und seine neue Ehefrau wurde. Man beschloss, dass ich eine Zeit lang bei ihnen in New Mexico leben würde. Ich zog mit meinem Dad nach Santa Fe und begegnete meinem neuen großen Bruder, James. Mein Sicherheitsmesser ließ ich in der Hoffnung, es nicht mehr zu brauchen, unter der Treppe des Hauses meiner Mom zurück.

Ich hatte mir immer schon einen großen Bruder gewünscht, doch James war nicht daran interessiert, mit mir rumzuhängen. Er schien mich überhaupt nur dann zu beachten, wenn ich ihm so lange auf die Nerven ging, dass er mich schließlich rumschubste oder irgendwie misshandelte. Zuerst habe ich Ondrea wirklich gehasst. Sie war nicht gemein wie mein Stiefvater, aber ich wusste, dass es ihre Schuld war, dass wir in dieses beschissene Haus mitten im Nirgendwo ziehen mussten, so weit weg von all meinen Freunden und den Mammutbäumen und den Santa-Cruz-Stränden meiner Kindheit. Sie gab sich wirklich alle Mühe, mir eine Freundin zu sein, aber ich brauchte eine ganze Weile, ehe ich das zuließ. Ich war so eifersüchtig und hatte das Gefühl, mein Dad liebte sie mehr als mich.

In diesem Jahr begann ich, Pott zu rauchen, beging meinen ersten Fahrraddiebstahl und hatte meinen ersten Faustkampf mit einem Menschen, der nicht mit mir verwandt war. In der Schulaufführung von Peter Pan besetzte man mich als Kapitän Hook. Ich war auf dem besten Weg in ein Leben der Kriminalität und der Piraterie.

Während der nächsten Jahre wurde ich zwischen Mom (die sich, kurz nachdem ich fort war, von meinem bösen Stiefvater hatte scheiden lassen) in Kalifornien und Dad und Ondrea in New Mexico oder Colorado hin- und hergereicht. Nebenbei lernte ich neue Wege kennen, high zu werden, unter anderem Saufen, Schnüffeln, Rauchen, Schnupfen und Schlucken. Das bringt uns zum eigentlichen Beginn meiner Geschichte im Jahr 1980, als ich schließlich den Punkrock entdeckte und Toby, dem besten Freund meines Lebens, begegnete.

Als der gelb-weiße VW Bus meiner Mom sich in die Parklücke vor dem Spielfeld der Capitola Soquel Little League quetschte, stritten wir uns immer noch darüber, ob ich mein Skateboard mit zum Training der Jugendliga bringen durfte oder nicht. Mom war überzeugt, ich würde es am ersten Trainingstag bestimmt nicht brauchen, ich dagegen war mir todsicher, dass ich ohne mein Skateboard nirgendwohin gehen würde, und so waren wir in einem Machtkampf gefangen. Schließlich gab sie aus lauter Frust nach, und ich sprang in meinen neuen karierten Vans, OP-Shorts und einem T-Shirt aus einem örtlichen Surfshop aus dem Bus, mein Duane-Peters-Skateboard unter den einen Arm geklemmt und einen Rucksack mit meinen Sportklamotten und den Stollen im anderen. Noch bevor ich das Spielfeld auch nur betrat, war mir schon klar, dass mich Skaten viel mehr interessierte als Baseball, aber aus irgendeinem Grund hatte ich mich bereit erklärt, der Mannschaft beizutreten. Es lag wohl daran, dass ich zehn Jahre alt war und ein älterer Junge aus der Nachbarschaft Baseball spielte; ich fand ihn cool, was mich glauben ließ, wenn ich auch spielte, wäre ich so wie er.

Doch sobald ich auf dem Feld ankam und nach nur einem einzigen Blick auf die anderen Kids mit ihren Kurzhaarschnitten und ihren nagelneuen Schuhen, die bereits ihre Trainingsuniformen anhatten, war mir klar, dass ich einen großen Fehler gemacht hatte. Ich hatte einen Topfschnitt wie alle anderen Surfer und Skater in den späten Siebzigern auch. Ich wollte nicht mit diesen Kids spielen. Ich wollte auf dem Parkplatz Skateboard fahren. Wenige Minuten später tauchte noch ein weiterer Junge auf; er hatte nicht nur einen Topfschnitt und OP-Shorts wie ich, sondern trug auch noch ein Skateboard unterm Arm, und zwar ein neues Rob Roscop, das beste Skateboard überhaupt. Er war darauf von seinem Haus am Ende der Straße bis hierher zum Training gefahren. Er hieß Toby. Ich stand abseits von den anderen; er kam direkt auf mich zu und fragte: „Hey Alter, was geht ab?“

„Nichts, häng hier nur rum, nettes Skate, kann ich’s irgendwann mal ausprobieren?“, erwiderte ich.

Er sagte: „Klar, nach dem Training könnten wir doch den Hügel runterfahren.“

Da wusste ich, dass das mein neuer bester Freund war.

Nach der ersten Trainingswoche lud er mich übers Wochenende zu sich nach Hause ein. Unsere Eltern waren einverstanden. Bei diesem ersten Besuch bei Toby stellte sich heraus, dass wir noch viel mehr gemeinsam hatten, als wir dachten. Wir skateten nicht nur beide, wir wurden auch beide gern high. Ich weiß nicht mehr, wer von uns damit angefangen hat, aber schon nach kurzer Zeit pafften wir am Filter eines Joints, den er seiner Tante gestohlen hatte. Ich kannte das Highsein nun schon seit einigen Jahren und er ebenfalls.

Danach waren wir ständig zusammen – jedenfalls so oft wie möglich, denn wir gingen auf verschiedene Grundschulen. Fast jedes Wochenende hingen wir zusammen rum. Nach dem Training fuhren wir Skateboard, gingen an den Strand, stromerten in den Bergen hinter dem Haus meiner Mutter oder am Bach hinter dem Haus seiner Eltern herum. Doch vor allem versuchten wir, so oft wie möglich high zu sein. Mit zehn Jahren kommt man nur ziemlich schwer an Drogen heran, also stahlen wir, so viel wir konnten, von unseren Verwandten und begnügten uns damit, Lack oder Motorreiniger zu schnüffeln, rauchten Nelken und kauten Tabak. Egal was, Hauptsache wir wurden davon high.

Irgendwann im selben Jahr vertraute mir meine große Schwester an, dass meine Mom ein paar Einkaufstüten voller Zeug hatte, das man „Pilze“ nannte. Meine Schwester sagte, dass man die Dinger nicht rauchte, sondern essen musste und dass man davon cooles Zeug sah. Sie wollte, dass ich ihr etwas davon klaute, damit sie, falls man uns erwischte, die Schuld auf mich schieben konnte. Also besorgte ich ihr die Pilze und legte auch gleich ein paar davon für Toby und mich beiseite, damit wir sie am nächsten Wochenende probieren konnten. Das passte ausgezeichnet, denn an diesem Wochenende wollten wir uns mit Tobys Cousin Jason einen Surferfilm ansehen.

Tobys Cousin war ein paar Jahre älter als wir. Ich glaube, meine Schwester kannte ihn aus der Schule oder so. Jason war der erste Punkrocker, den ich je getroffen habe: Er trug einen weiß gebleichten, aufgestellten Bürstenhaarschnitt und riesige, spitz zulaufende Schuhe, die man Creepers nannte. Aber er war auch ein echt guter Surfer und Skater. Auf dem Weg ins Kino spielte Jason uns eine Kassette von einer Band mit dem Namen Sex Pistols vor. Ich konnte es nicht fassen, es war, als hätte ich die Stimme Gottes vernommen. Die starke Energie und die Schnelligkeit der Musik weckte in mir das dringende Bedürfnis, irgendetwas kaputt zu machen, ein Gefühl, das ich ohnehin meistens verspürte. Von diesem Augenblick an war mir klar, dass ich auch ein Punkrocker sein wollte.

Während des Surferfilms aßen wir die Pilze, jeder einen. Noch nie hatte ich etwas so Ekelhaftes, Erbärmliches und Widerliches gegessen. Ich hätte beinah in den Kinosaal gekotzt. Wir holten uns Cola zum Runterspülen. Als der Film anfing, rauchten wir ein wenig Pott und warteten darauf, dass die Pilze ihre Magie entfalteten. Denn so hatte meine Schwester die Dinger bezeichnet: Magic Mushrooms. Ich merkte allerdings nichts, außer dass mir übel und ich vom Pott ein bisschen stoned war. Ich musste immer wieder an die Musik denken, eine Zeile ging mir dauernd durch den Kopf „There’s no future, there’s no future for me“7), und ich sagte sie im Geiste immer wieder vor mich hin. Ich weiß nicht mehr genau, wann die Magie bei mir wirkte, doch als ich plötzlich auf die Leinwand blickte, war ich schockiert, anstatt der erwarteten Surfer und Wellen nur einen Farbenwirbel und verschlungene Formen zu sehen, die von der Leinwand zu tropfen und das ganze Kino zu überfluten schienen, wie in The Blob, einem alten Horrorfilm, den ich einmal gesehen hatte. Es war gleichzeitig beängstigend und überwältigend. Ich fühlte mich so durch und durch lebendig und zugleich völlig außerhalb meiner Erfahrung stehend. Es war, als wäre ich selbst zum Film, zu den Farben und den Bewegungen geworden.

Toby und ich begannen, ein paar Monate lang fast jedes Wochenende Pilze zu essen. Jason kopierte mir ein paar Punkrock-Kassetten, die ich mir die ganze Zeit reinzog. Meine große Schwester und ich stritten uns fast jeden Tag, aber ich blieb so weit wie möglich an ihr dran, um ihre Freunde kennenzulernen und mehr über Punk und Ska-Bands zu erfahren. Meine Mom entdeckte schließlich, dass etliche Gramm ihrer Pilze fehlten; meine Schwester beschuldigte mich sogleich, und ich nahm die Strafe auf mich. In der Schule lief es schlecht und immer schlechter. Als ich mich in Mr. Hersheys Büro – er war der Direktor meiner Grundschule – wiederfand, wusste ich, dass ich in Schwierigkeiten steckte. Man hatte mich im Laufe des Jahres schon oft hierher geschickt, weil ich den Unterricht gestört hatte, doch dieses Mal hatte man mich dabei erwischt, wie ich gerade die kostbaren Kunstwerke der beliebtesten kleinen Fingermaler der ganzen Schule zerstörte. Mein Freund Keith und ich hatten, nachdem wir nach dem Kunstunterricht dazu verdonnert worden waren, alle Pinsel zu reinigen, sämtliche Bilder der anderen Kids, die in der Aula ausgestellt waren, mit Farbe bespritzt. Mr. Hershey war außer sich; dieses Mal war ich zu weit gegangen. Ich war ein Kunstfeind, ein zehnjähriger Anarchist. Er hielt mir eine lange Strafpredigt, in der er mich von meinem Fehlverhalten zu überzeugen versuchte und mich mit einem verächtlichen Blick bedachte; danach erwartete er, ich würde mich entschuldigen oder um Vergebung flehen, doch von mir bekam er nichts weiter als ein verbissenes Grinsen, während ich leer vor mich hinstarrte.

Ich wurde im fünften Schuljahr von der Schule verwiesen, ich war in der Mountain School nicht mehr erwünscht. Meine Mom war am Ende ihrer Weisheit. Und da sie nicht wussten, was sie sonst mit mir anstellen sollten, beschlossen meine Eltern, ich solle wieder bei meinem Vater und Ondrea wohnen.

Am Strand von Capitola berichtete ich Toby, dass ich nach dem Sommer wieder zu meinem Dad sollte. „Wow, das ist echt scheiße“, sagte er. „Dann machen wir uns jetzt den besten Sommer unseres Lebens.“ Ich musste meine Tränen zurückhalten und möglichst cool tun, aber ich hatte noch nie so einen guten Freund gehabt, und ich würde ihn wirklich schwer vermissen.

Ich lebte zwei Jahre bei meinem Dad und verbrachte den Großteil der Sommermonate bei meiner Mom in Santa Cruz. In New Mexico war leicht an Drogen zu kommen, nur Punkrock suchte man vergebens. Ich musste die Kassetten im dortigen Plattenladen erst bestellen. In der Schule war ich der einzige Junge mit gefärbtem Haar und Springerstiefeln. Ich hasste das Leben hier zutiefst und flehte meine Eltern an, mich wieder in Kalifornien leben zu lassen.

Als ich im nächsten Sommer nach Santa Cruz kam, hatten Toby und ich unseren ersten LSD-Trip. Chris, ein älterer Junge, mit dem wir immer Gras rauchten, hatte es uns verkauft. Es war schwer zu glauben, dass diese kleinen quadratischen Pappstückchen mit Bildern von Mickeymaus darauf so eine krasse Wirkung haben sollten. Sie sahen mehr nach Briefmarken oder Schokolade aus als nach Drogen. Wir liefen durch die Straßen von Capitola und lachten uns ohne jeden Anlass kaputt. Wir versteckten uns vor imaginären Nazis, die hinter uns her waren. Wir tauchten in den Sand am Strand, als flüchteten wir uns in einen Sicherheitsbunker. Am Strand waren wir sicher und konnten uns ein wenig ausruhen, bevor wir ins Dorf zurückkehrten und weiter den Truppen aus dem Weg gingen.

6) Wörtlich: Kinder vom schwarzen Loch. In der Szene bekannter Songtitel vom Debütalbum der Band The Adolescents aus dem Jahr 1981.

7) Wörtlich: Es gibt keine Zukunft, keine Zukunft für mich. Textzeile aus dem Song „God Save the Queen“ von den Sex Pistols. Hier wird die Königin als nicht-menschliches Wesen und ihr Reich als faschistisches Regime bezeichnet; weiterhin heißt es, „Englands Träumerei“ sei zukunftslos.

Kapitel 3. It’s in my Blood8)

Mit jedem langsamen Zug der Rasierklinge auf meinem Schädel jagte die kühle Brise, die durch das offene Fenster hereinwehte, mir Schauer über den Rücken. Aus der Stereoanlage in Tobys Zimmer dröhnte Black Flag, und es fiel mir echt schwer, still sitzen zu bleiben, während er mir den Kopf rasierte. Wir wollten zu einem Punk-Konzert, darum brauchte ich eine frische Rasur. Normalerweise nahm ich nur die Haarschneidemaschine, aber heute wollte ich richtig kahl sein. Als er meinen Schädel fertig rasiert hatte, wandte Toby sich mir zu und sagte: „Jetzt siehst du echt aus wie ein Pimmel mit Ohren.“

Nachdem ich meinen Kopf abgespült hatte, war Toby an der Reihe. Er hatte einen Bürstenhaarschnitt und wollte ihn bleichen, also mischten wir ein bisschen Wasserstoffperoxid und Bleichmittel, und ich begann, es ihm über den Kopf zu schütten. Nach etwa zehn Minuten beschwerte er sich, seine Kopfhaut brenne, und mir fiel auf, dass seine Stirn ganz rot geworden war. Wir wuschen das Bleichmittel herunter. Sein Haar war noch nicht weiß geworden, aber seine Kopfhaut und sein Nacken warfen schon Blasen, und so beließen wir es bei dem rostigen Orange eines versauten Bleichversuchs. Es gefiel ihm sogar ganz gut, er meinte, das sei „verdammt punkig“. Ich nannte ihn Karottenkopf, Chicken Little, Q-Tipp und rostige Arschschlampe. Er hatte für mich so innovative Spitznamen wie Glatzenlocke, Ko-Jack und Babyarschkopf. Es war toll, wieder mit meinem besten Freund zusammen zu sein. Wir machten einfach dort weiter, wo wir aufgehört hatten.

Seit ich aus New Mexico zurück war, hatten wir fast jeden Tag miteinander abgehangen. Es hatte zwar eine Weile gedauert, aber schließlich konnte ich meine Eltern doch noch überzeugen, dass ich nach Kalifornien, wohin ich nun einmal gehörte, zurückkehren durfte. Meine Mom hatte ihr Haus in den Bergen verkauft und war nach Pleasure Point, dem Surferghetto im Osten von Santa Cruz, gezogen. Das war für mich ziemlich cool. Wir wohnten nur einen halben Block vom Strand entfernt, und es gab dort viel mehr Kids, die die ganze Zeit surften und skateten.

Toby und ich hatten nun schon seit mehreren Jahren Punkrock gehört, aber keiner von uns war schon einmal auf einem Punk-Konzert gewesen. Durch die Musik wusste ich bereits, dass die Punks genau wussten, wie ich mich fühlte, und ich war entschlossen, wie Sid Vicious schnell zu leben und jung zu sterben. Die Skate- und Surf-Punks, die ich kannte, brachten mir bei, dass ich die ganzen friedliebenden, protestierenden Schwächlingspunks zu hassen hatte. Punkrock ließ sich für mich in drei Worten zusammenfassen: Scheiß auf Autoritäten.

Nachdem wir mit unserer Punkrock-Schönheitspflege fertig waren, wurde es Zeit, uns auf die Show vorzubereiten. Wir mussten ein paar Hemden präparieren und ein paar Drogen einwerfen. Ich befreite ein Hemd der US-Post, das ich von der Wohlfahrt gestohlen hatte, von seinen Ärmeln und klebte einen Bl’ast-Sticker über das Post-Logo auf der Brust. Auf dem Rücken malte ich mit einem dicken schwarzen Filzstift die Balken von Black Flag auf und schrieb „Skate and Destroy“9) darunter. Ich war sehr zufrieden mit meinem Werk. Im Derby Skate Park hatte ich schon ein paar ältere Kids mit ähnlich gestalteten Hemden rumlaufen gesehen. Toby malte ein großes Dead-Kennedys-Symbol auf sein Holzfällerhemd und zog ein Minor-Threat-T-Shirt an, das er sich von seinem Cousin geborgt hatte.

Wir nahmen den Bus in die City und holten uns von ein paar Hippies im Park ein bisschen LSD. Wir waren spät dran, und so steckten wir uns die Trips einfach in den Mund und gingen rüber zur Pacific Garden Mall, um zu sehen, wer alles gekommen war. Wir entdeckten Chris, einen älteren Punk, der gerade im Eingang eines geschlossenen Ladens seinen Irokesenschnitt mit Haarspray bearbeitete. Er sagte: „Ihr kleinen Scheißer wollt wohl auch zur Show?“ Ich blickte zu ihm auf, hatte aber zu viel Angst vor ihm, um etwas zu erwidern. Er hatte mir schon ein paar Mal Bier gekauft, was ziemlich cool war, aber er hing auch immer viel mit den Mädels rum und hatte mir auch einmal gesagt, ich solle mich verpissen, als ich versucht hatte, mich in seinem Schlepptau auf einer Party einzuschleichen. Toby sagte: „Ja, wir wollen zur Show, du auch?“ Er stand vornübergebeugt und sprühte sein Haar ein, darum dachte ich, er dass er uns eh nicht hören konnte oder sich für uns interessierte, und so gingen wir einfach weiter. Auf der Straße waren kaum Punks zu sehen, also gingen wir gleich rüber zum Club Culture. Auf dem Weg durch die Bushaltestelle schien uns einer der Wachleute zu beobachten. Ich spürte noch immer, wie sich das kleine Stück Löschpapier mit dem LSD unter meiner Zunge auflöste, das vertraute Kribbeln und den chemischen Geschmack im Mund. Einen Moment lang fragte ich mich, ob er wohl wusste, dass wir auf Drogen waren.

Als das LSD zu wirken begann, prickelte meine Haut, und ich konnte die Finger nicht von meinem frisch rasierten Schädel lassen. Ich stellte mich in die Schlange vorm Club Culture und wartete auf das erste Punk-Konzert meines Lebens, bei dem ich live dabei sein sollte. Mein Magen war hin- und hergerissen zwischen Schmetterlingen und Übelkeit.

Toby quatschte mit ein paar Mädels hinter uns, aber ich war viel zu high, um auch nur zu versuchen zu sprechen, schon gar nicht mit diesen süßen Punkerinnen. Ich kannte eine von ihnen aus der Schule, wir besuchten dieselbe Junior High, und ich glaube, wir waren auch im selben Jahrgang, aber ich hatte noch nie mit ihr geredet. Sie trug einen blauen Pullover mit ein paar Ansteckern auf der Brust und enge schwarze Jeans, die an den Beinen umgekrempelt waren und gut fünf Zentimeter oberhalb ihrer gelb-pinken Rautenmustersocken und den weißen Frankenstein-Creepers endeten. Ich wusste, dass sie Carrie hieß, aber aus irgendeinem Grund hingen wir in der Schule nie zusammen rum. Im vergangenen Jahr hatte ich ja noch in New Mexico gelebt, und als ich nach Santa Cruz zurückkehrte, besuchten die meisten meiner Freunde eine andere Junior High. In der Schule war ich eigentlich immer high und blieb für mich, wenn ich nicht gerade mit den Skatern herumhing.

Als die Schlange sich endlich in Bewegung setzte, sagte Toby, wir könnten nach der Show mit den Mädels ein paar Bier trinken gehen. Das hörte sich toll an, aber in diesem Moment war mir alles egal, mein Kopf fühlte sich echt merkwürdig an, die kahle Haut so glatt unter meinen Fingern. Als wir an dem großen Fenster des Clubs vorbeikamen, erhaschte ich einen Blick auf mein Spiegelbild und war völlig perplex über das breite Grinsen in meinem Gesicht. Ich war so überrascht, dass ich, als ich mein Gesicht mit dem dämlichen Grinsen sah, versuchte, mit dem Grinsen aufzuhören. Ich wollte hart aussehen, nicht albern. Aber es hatte keinen Zweck, immer wenn ich versuchte, mit dem Grinsen aufzuhören, fing ich an zu kichern. Ich gab mir die größte Mühe, einen ernsthaften Raubein-Look aufzusetzen, indem ich die Augen zusammenkniff und mein Spiegelbild anfunkelte, aber ich musste nur jedes Mal mehr lachen. Schon bald fing auch Toby an zu lachen und dann die Mädels hinter uns, und dann dauerte es nicht lange, und die ganze Schlange brach in hysterisches Gelächter aus. Das heißt alle bis auf ein paar streng dreinblickende Skinheads, die uns mit finsteren Blicken bedachten. Wahrscheinlich dachten sie: „Diese dämlichen kleinen Skate-Punks, haben wohl LSD eingeschmissen oder so was“. Falls sie das dachten, hatten sie jedenfalls Recht. Das Lachen hielt mehrere Minuten lang an, und ich war nicht ganz sicher, ob sie alle mit mir oder eher über mich lachten, aber im Grunde war es mir egal.

Als wir zum Eingang kamen, begrüßten uns zwei Mädels und ein großer schwarzer Mann, der die Leute beim Einlass zu zählen schien. Die eine verlangte die vier Dollar Eintritt, während die andere mir den Stempel auf die Hand drücken wollte. Dieser ganze Vorgang war beinahe zu viel für mich. Ich hatte zwar aufgehört zu lachen, aber ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen. Das Innere des Clubs war voller Menschen, Streetpunks10) mit grell gefärbten, aufgestellten Irokesenschnitten, Mädchen mit allen möglichen Haarfarben, die karierte Röcke oder umgekrempelte Hosen, Lederjacken oder Pullover trugen. Es gab auch ein paar Skinheads in engen Hosen, sauberen, geknöpften Hemden und glänzenden Stiefeln und jede Menge Skater und Surf-Punks mit Topfschnitten und Locken in Shorts und Sweatshirts, wie man sie auch beim Skaten oder am Strand tragen würde. Der unvermeidliche Heavy-Metal-Teen mit langem Haar, einem Tour-T-Shirt, Jeans und Holzfällerhemd. Trotz meines rasierten Schädels gehörten wir eindeutig zu den Skate-Punks, nicht zu den Skinheads. Am beeindruckendsten fand ich die Typen, die ihre langen Haare aufgestellt trugen, so dass sie in alle Richtungen abstanden, als hätten sie in eine Steckdose gefasst.

Jetzt war ich nicht mehr der merkwürdigste Typ im Raum. Endlich befand ich mich an einem Ort, wo ich einfach ich selbst sein konnte und mir keine Gedanken machen musste, ob mich vielleicht irgendwelche Jocks oder Hicks verprügeln wollten. In der Schule war ich ständig dem Hohn ausgesetzt, aber hier war ich nur einer von vielen Kids, die zusammen abhingen. Ich fühlte mich akzeptiert und unter meinesgleichen. Dass wir bei diesem Konzert die Jüngsten waren, schien überhaupt keine Rolle zu spielen.

Als die erste Band zu spielen begann, intensivierte sich die Energie im Raum; Körper begannen in alle Richtungen zu fliegen. Irgendwann wurde das Chaos zu einem Circle Pit11) aus umherfliegenden Armen und ineinanderprallenden Körpern. Tobys Vetter Jason kam zu uns rüber. Er starrte uns eine Minute lang an und sah mit seinem fiesen Grinsen ziemlich bösartig aus. „Habt ihr etwa Drogen genommen?“, fragte er. Wir begannen beide zu lachen und sagten gleichzeitig: „Nein“, hörten aber nicht auf zu lachen. Er packte uns am Genick und schleifte uns mitten hinein in die Pogo-Menge. Ich bekam einen Faustschlag auf den Hinterkopf, doch der Schmerz wirkte belebend, mein ganzer Körper füllte sich mit beruhigendem Zorn, eine angenehme Erlösung für meine Aggressionen. Ich begann, so schnell ich konnte, im Kreis zu laufen, und krachte dabei in alle möglichen Leute auf der Tanzfläche. Immer, wenn ich hinfiel, wurde ich sofort wieder auf die Beine gestellt.

Ein Typ fiel mir besonders auf, vielleicht weil er zu den wenigen schwarzen Punks hier gehörte. Er hatte einen Iro aus Dreadlocks und sprang die ganze Zeit so hoch, dass er auf der wogenden Menge vor der Bühne landete. Ich war so beeindruckt davon, wie er die Schwerkraft zu überwinden schien, dass ich es selbst ausprobierte. Ich lief, so schnell ich konnte, stützte mich auf irgendwelchen Schultern ab und hob mich über die Köpfe der Menge, bis ich entweder in der Menge selbst oder aber auf dem Fußboden landete.

Die ganzen älteren Punks schienen ein Auge auf uns zu haben. Immer, wenn einer von uns in der Menge hinfiel, wurden wir sofort wieder auf die Füße gezogen. Es waren auch ein paar Mädchen auf der Tanzfläche, einige von ihnen hatten ziemlich viel Kraft und waren echt wild. Eines mit schwarzem Eyeliner und kahlrasiertem Kopf versuchte immer wieder, rückwärts gegen den Fluss der wirbelnden Menge anzugehen, wobei sie jeden aus dem Weg stieß und den massigen Circle Pit aus stoßenden Körpern teilte.

Zwischen den Songs versuchten wir, Atem zu schöpfen und gleichzeitig Zigaretten zu rauchen. Das war wirklich der größte Spaß meines Lebens. Das war genau mein Ding: die Energie, der Zorn und die Freiheit, wir selbst zu sein.

Zwischen den Bands merkte ich, wie high ich war. Die mit Graffiti übersäten Wände atmeten, und obwohl der Pit aufgehört hatte zu rotieren, sah ich immer noch einen gigantischen Wirbel aus Farben und Rauch in der Mitte des Raumes. Ich saß, mit dem Rücken zur Wand, einfach nur da und starrte auf das Geschehen vor mir. Punks, Skater, Skinheads, New-Wave-Girls und wenige Metaller alle miteinander vermischt. Toby und Jason saßen neben mir und unterhielten sich über irgendwas; hin und wieder blickten sie zu mir herüber und fingen an zu lachen. Wahrscheinlich trug ich immer noch dieses dämliche Grinsen im Gesicht: der glücklichste Mensch der Welt und voll auf LSD.

Als nächste Gruppe spielte die örtliche Band Bl’ast, deren Name auch mein Hemd zierte. Jason hatte mir eine Kassette von ihnen aufgenommen. Sie waren spitze, eine der härtesten Bands, die ich je gehört hatte. Ich hörte mir das Band fast jeden Tag an; auf der einen Seite war Bl’ast und auf der anderen Black Flag. Ich konnte kaum glauben, dass ich sie jetzt live erleben sollte. Als sie ihr Equipment aufgebaut hatten, begann sich eine riesige Menge vor der Bühne zu versammeln, um dabei zu sein, wenn diese lokalen Legenden den Hardcore-Surf-Punk spielten, für den sie im ganzen Land berühmt waren. Der Sänger war ein großer, kahl geschorener Kerl; er trug schwarze Boardshorts und weder T-Shirt noch Schuhe. Er hatte ein Tattoo auf der Schulter und eines auf dem Rücken. Als die Basslinie begann, fing er an, vor und zurück zu schaukeln und den Kopf mit einem bösen Grinsen im Gesicht von einer Seite zur anderen zu schütteln. Er starrte mitten in die Menge und blickte doch durch uns hindurch. Als der mächtigste Sound, den ich je gehört hatte, aus der Gitarre explodierte, sprang er mit hoch über die Bühne und landete auf dem Trommelschlag mit einem Brüllen, das den ganzen Raum in völliges Chaos stürzte. Im Saal herrschte völliges Durcheinander, Leiber flogen in alle Richtungen und wurden schließlich zu einer wuchtig kreisenden Masse, die hin und wieder jemanden zur Seite oder über die Köpfe der Menge ausspie, der dann auf der Bühne landete, nur um von dort augenblicklich wieder in die Menge zu tauchen. Die Tanzfläche war zu einem pulsierenden Wirbel geworden, der die gesammelte Wut aller Anwesenden in sich aufsog.

Ich rannte wild umher, und mich überkam das dringende Bedürfnis, meinen Kopf aus der Masse emporzuheben. Ich fing an, mich immer wieder über Jasons Schultern zu werfen. Ich keuchte nach Luft. Schließlich sprang ich einem großen Suicidal12) Skatepunk auf den Rücken, und er trug mich über die Tanzfläche, während ich wild mit den Armen ruderte und alle Songs, die ich kannte, lauthals mitgrölte. Ich fühlte mich so lebendig wie nie zuvor. Der Pit war wie eine Erlösung für mich. Ich spürte fast keine Schmerzen und war mir der Schläge, die auf meinen Körper trafen, kaum bewusst. Ich bekam einen Ellenbogen ins Auge und fiel hin, nur um sofort von einem älteren Punk mit Iro wieder auf die Beine gezerrt zu werden. Bl‘ast hämmerten die härteste Musik heraus, die ich je gehört hatte. Ich spürte, wie sie durch meine Adern strömte; nun hatte ich den Hardcore-Punk für immer im Blut.

Seit diesem Abend war mir klar, wohin ich gehörte. Ich hatte meinen Platz in dieser beschissenen Welt gefunden.

Auf dem Weg nach draußen hielt mich Ritchie, der große schwarze Kerl, der den Laden führte, am Arm fest und sagte: „Hey Kleiner, wie wär’s, wenn du und deine Freunde kostenlos alle Konzerte sehen könntet?“

„Klasse, was muss ich dafür tun?“, antwortete ich.

„Ganz einfach. Du kommst jeden Donnerstagnachmittag hierher, und ich gebe dir einen Stapel Flyer für die nächsten Konzerte, die du dann in der ganzen Stadt verteilst. Dafür lasse ich dich und ein paar Freunde in jedes Konzert, das ihr sehen wollt“, erwiderte er.

„Super, dann sehen wir uns Donnerstag gegen halb vier“, sagte ich.

Ich konnte es nicht fassen. Mein allererstes Konzert, und ich hatte gleich einen Job bekommen. Toby meinte nur: „Wow, krass, jetzt arbeitest du hier.“ Draußen informierte er auch gleich noch Jason. „Noah soll ab jetzt Flyer verteilen. Dafür kommen wir kostenlos in die Konzerte.“ Jason grinste nur, denn ihm war klar, dass auch er selbst von nun an kostenlos in die Shows kam. Wir suchten die Mädels, mit denen wir zuvor in der Schlange gestanden hatten, um noch ein paar Bier mit ihnen zu kippen und ein bisschen rumzuhängen, aber sie waren nirgends zu entdecken. Es war schon spät, und die Busse fuhren nicht mehr. Die Mädchen waren vermutlich schon eher gegangen, um noch einen Bus zu erwischen. Wir steckten ohne unsere Skateboards in der City fest, also beschlossen wir, auf den Bahnschienen nach Hause zu laufen. So würden wir wenigstens nicht von den Bullen genervt werden, weil wir um diese Zeit noch draußen waren. Wir mussten lediglich von der City bis zur Strandpromenade kommen, und dann konnten wir einfach den Schienen bis zum Haus meiner Mom in Pleasure Point folgen. Am schwierigsten war es, erst einmal zur Strandpromenade zu kommen. Wir beschlossen, so lange wie möglich auf dem Uferdamm zu bleiben, obwohl die Bullen dort oft auf Streife waren. Aber zumindest würden wir sie von dort aus rechtzeitig sehen und uns verstecken und weglaufen können, wenn es drauf ankäme. Der Damm verlief direkt hinter dem Club, also gingen wir zu seiner Rückseite, wo die Bands gerade damit beschäftigt waren, ihren Kram zusammenzupacken. Auch ein paar Ältere hingen dort rum und tranken. Toby kannte ein paar von ihnen, es waren Freunde seines Vetters. Einer von ihnen gab uns ein paar Bier für den Nachhauseweg.

Auf dem Uferdamm hingen mehrere kleine Grüppchen von Punks rum, tranken und rauchten und unterhielten sich über die Show. Ich glaubte, die Mädels, mit denen wir uns treffen wollten, mit ein paar älteren Punks zu sehen, aber ich sagte Toby nichts davon, denn ich wollte einfach nur weiterlaufen. Unter der Brücke an der Laurel Street sahen wir ein Pärchen beim Sex. Sie stöhnten und atmeten schwer. Ich fand das gleichzeitig peinlich und aufregend, aber wir gingen an ihnen vorbei und wünschten nur, wir selbst könnten diese herrliche Nacht auch auf diese Weise beenden, anstatt den langen Heimweg zur East Side auf uns nehmen zu müssen.

Als wir endlich bei mir zu Hause angekommen waren, war es fast drei Uhr morgens. Meine Mom und ihr Freund schliefen fest. Ganz leise holten wir uns aus der Küche was zu essen und verzogen uns in mein Zimmer. Wir aßen Müsli und Brot und versuchten danach zu schlafen. Da wir aber beide nicht einschlafen konnten, unterhielten wir uns noch eine Weile. Toby sagte: „Hörst du das auch?“ Ich sagte: „Was?“ Er sagte nur „Hörst du das auch?“, und ich fragte noch einmal: „Was soll ich hören?“ Er sagte „Na, wie deine Gehirnzellen platzen?“ Ich saß eine Minute lang einfach nur da und dachte darüber nach, wie es sich wohl anhörte, wenn einem die Gehirnzellen platzten. Plötzlich hörte ich es tatsächlich. Ich hörte winzige Knallgeräusche wie die von Reiscrispies, kurz nachdem man sie mit Milch übergossen hatte. Ich sagte: „Scheiße, ich glaube, ich hör’s auch.“

„Ob wir dann wohl hirntot sind oder so was, wenn sie alle zerplatzen?“, fragte Toby.

„Nein, ich habe mal gehört, dass wir sowieso nur ein Zehntel unseres Gehirns nutzen, hoffen wir mal, dass es der andere Teil war, den wir zerstört haben.“ Ich sagte das im Scherz, aber für mich klang es plausibel. Ich hätte schwören können, dass ich da wirklich meine Hirnzellen hatte platzen hören. Es war schon seltsam, so dazuliegen und der Zerstörung meines Gehirns zu lauschen.

Das war es wert gewesen, den Schmerz, den Kater und das ganze tote Hirn. Ich hatte endlich meinen Platz in dieser Scheißwelt gefunden.

8) Wörtlich: Ich hab’s im Blut. Albumtitel der Punkband Bl’ast von 1987.

9) Wörtlich: Skaten und Zerstören. In der Szene bekannter Songtitel der Band The Faction. Außerdem Motto der Skatepunk Bewegung, die in den frühen Achtzigerjahren aufkam.

10) Der Streetpunk bezeichnet eine Subszene innerhalb des Punkrocks, die in den 1970er Jahren in Großbritannien aufkam. Die Streetpunks oder Realpunks verabscheuten Poser und die extreme Vermarktung von Punk und seiner Mode und favorisierten eine Version von Punk, die von musikalischer Professionalität „unverdorben“ war.

11) Der oder das Circle Pit (auch „Moshpit“, „Pogopit“) ist ein häufig auf Metal-, Hardcore- oder Punk-Konzerten vor der Bühne entstehender Kreis, in dem die Zuschauer tanzen. Der Circle Pit bezeichnet dabei vor allem die Kreislinie, entlang deren die Zuschauer tanzen; nach außen hin erscheint ein Pit wie eine große Menschentraube.

12) Anhänger eines „suizidalen“ (halsbrecherischen, bis aufs Letzte gehenden) Lebensstils innerhalb der Punkbewegung. Geprägt wurde dieser Lebensstil in den Achtzigerjahren von der kalifornischen Hardcore Band Suicidal Tendencies.

Kapitel 4. Fuck Authority13)

Am nächsten Tag in der Schule konnte ich an nichts anderes denken, als am Donnerstag in den Club zu gehen und die Flyer abzuholen. Ich konnte es kaum erwarten, rauszufahren und auf meinem Skateboard durch die ganze Stadt zu rollen und an sämtlichen Telefonzellen die Flyer aufzuhängen. Ich war total aus dem Häuschen über meinen neuen Job. Doch am Mittwoch wurde ich in der Schule mit Gras erwischt. Ich hatte mich schon vor dem Unterricht zu Hause völlig zugedröhnt und saß nun einfach in meinem Klassenzimmer rum. Der Wachmann der Schule kam in meine Klasse und nahm mich mit ins Büro, wo er und der stellvertretende Direktor mich aufforderten, meine Taschen zu leeren.

Sie fanden drei Dollar Bargeld, eine Packung Kaugummi, Zigarettenblättchen und eine Filmdose voller Gras, die ich dem Freund meiner Mutter gestohlen hatte. Später erfuhr ich, dass das Gras so stark duftete, dass meine Lehrerin es in meiner Tasche gerochen und den Wachmann gebeten hatte, mich zu durchsuchen. Ich war so stoned und so sehr an den Geruch dieser klebrigen grünen Duftknospen gewöhnt,