Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renacimiento

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Spanisch

Los Diarios españoles del diplomático chileno Carlos Morla Lynch (1885-1969) publicados hasta el momento (En España con Federico García Lorca y España sufre) son todo un hito dentro del género, por lo que la presente edición de los Diarios de Berlín, continuación de los anteriores y tan esperados por público y crítica, constituye sin duda un éxito editorial, considerando, además, que se ofrecen por vez primera íntegramente y en edición crítica. El presente volumen saca a la luz el periodo correspondiente a los últimos días de Morla Lynch en España y su traslado a Alemania una vez terminada la Guerra Civil: una breve estadía en París –su ciudad natal y anterior destino– y su estancia en Berlín entre mayo de 1939 y julio de 1940, donde le tocó vivir en primera fila, debido a su cargo, el acontecimiento histórico más trascendental de nuestra historia reciente, el tercer Reich y la II Guerra Mundial. Los Diarios de Berlín son un testimonio excepcional, vibrante y conmovedor, narrado con espontaneidad, gravedad, sinceridad, y también gracejo e íntimo lirismo. Inmerso entre sus páginas, el lector, instalado entre las bambalinas de la Embajada de Chile, revivirá estos sucesos y sentirá estar asistiendo a ellos en directo y por primera vez. «Tienes en las manos, lector, lectora, un documento fascinante. Este diario podrás leerlo sin mediaciones ni viciados prejuicios. Será para ti, como lo ha sido para mí, una experiencia única: la de creer que has sido transportado a aquel tiempo y a aquella ciudad en el momento más crucial de su historia, uno de los más decisivos para la Humanidad». Andrés Trapiello

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1512

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

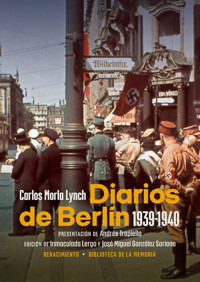

Carlos Morla Lynch

Diarios de Berlín

1939-1940

Presentación de Andrés Trapiello

Introducción de Inmaculada Lergo

Edición de

Inmaculada Lergo yJosé Miguel González Soriano

© Herederos de Carlos Morla Lynch

© Edición: Inmaculada Lergo y José Miguel González Soriano

© Presentación: Andrés Trapiello

© Introducción: Inmaculada Lergo

© 2023. Editorial Renacimiento

www.editorialrenacimiento.com

polígono nave expo, 17 • 41907 valencina de la concepción (sevilla)

tel.: (+34) 955998232 • [email protected]

Diseño de cubierta: Equipo Renacimiento

isbn ebook: 978-84-19791-57-3

LA VIDA ACELERADA DE MORLA LYNCH EN BERLÍN

«Berlín, 1 de septiembre de 1939. Despierto con una extraña invitación telefónica del Ministerio de Negocios Extranjeros, Auswärtiges Amt, para que acuda a las diez al sitio donde se reúne el Reichstag en verano. Citación apresurada a los jefes de misión. […] Danzig ha sido anexada al Reich hoy, a las 5:45 de la mañana».

Acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial.

Una semana antes Morla había oído de boca de su colega y amigo el embajador alemán en París, el conde Welczeck: «El pacto de no agresión germano-ruso es mucho mayor de lo que se cree; no habrá guerra europea, apenas una breve guerra con Polonia». Cinco años y medio de devastación, cincuentaicinco millones de muertos, media Europa, medio Japón y mil islas del Pacífico destruidas y los judíos a punto de ser exterminados y borrados de la faz de la Tierra.

Nadie ignora hoy lo que siguió a ese 1 de septiembre. Hasta los niños de la más remota yurta de Mongolia o los bereberes nómadas han oído hablar de Hitler y del pueblo fanatizado que le siguió en su vesania. Todos hemos visto también centenares de películas y documentales sobre el nazismo, leído libros sobre la shoah, escuchado testimonios escalofriantes a los supervivientes, pero en 1939 Alemania era para muchos solo un país al que se había humillado en el Tratado de Versalles, con el que quizá era mejor entenderse que combatir (Chamberlain): era el momento de la diplomacia.

Mientras Hitler prepara la guerra, Berlín es un hervidero de legaciones volcadas en las intrigas y entretenidas con sus famosos cabarets y continuas recepciones y fiestas elegantes. A ese Berlín llegó Morla como ministro plenipotenciario mientras el recién elegido Frente Popular chileno enviara un embajador afín (pese a haber dejado en la Embajada de Madrid a diecisiete asilados comunistas, Morla pasaba por ser un diplomático de derechas, gracias, en parte, a los venenosos y falsos informes de Pablo Neruda).

«Vida rapidísima» anotará en su diario en cuanto pone los pies en Berlín. Y sí, vida vertiginosa de dos mundos que convivían allí, en la realidad, y aquí, en sus cuadernos: el grande y abigarrado de las embajadas, y el pequeño e íntimo mundo de los Morla, de apenas una docena de personas.

Tienes en las manos, lector, lectora, un documento fascinante. Tienes incluso la suerte de posar tus ojos en él antes de que lo haya hecho nadie. Quiero decir que este diario permanecía inédito desde que se escribió, en 1939 y 1940, y tú podrás leerlo sin mediaciones ni viciados prejuicios. Podrás juzgarlo por ti mismo. Será para ti, como lo ha sido para mí, una experiencia única: la de creer que has sido transportado a aquel tiempo y a aquella ciudad en el momento más crucial de su historia, uno de los más decisivos para la Humanidad.

¡Qué personaje proustiano Carlos Morla Lynch, atractivo y complejo!

No se sabe qué llama más la atención de él, si lo que vivió o lo que contó; su intimidad o su máscara. Recuerdan sus diarios a los finlandeses del también diplomático Agustín de Foxá, mejor escritor que Morla quizá, pero infinitamente menos cínico y más expuesto.

Discreto, observador, perseverante. Sin estas tres cualidades Morla no habría sobrevivido. De no haber sido discreto, no habría podido culminar con éxito una de las mayores gestas de la guerra civil española (asilar en su Embajada a más de dos mil personas, a muchas de las cuales libró de una muerte segura en el «paseo», en la cheka). Nadie duda tampoco de sus dotes de observador y de su curiosidad, que le permitieron hacerse siempre una idea bastante aproximada de lo que sucedía a su alrededor. En cuanto a su perseverancia, igual: sin ella no habría podido llevar puntualmente sus diarios, a veces con una minucia científica, venciendo la pereza o vencido por el desánimo (cosas ambas que bien hubieran podido sucederle, dadas las circunstancias). Porque así es como pueden leerse sus cuadernos, magna obra del género diarístico: como un campo de cultivo y de estudio de hechos y de pasiones.

1.

Conocíamos los diarios anteriores a estos, que aparecieron con el nombre de España sufre, escritos en el Madrid de la Revolución, de 1936 a 1939, testimonio extraordinario donde los haya. Se publicaron por vez primera en 2008. Narra en ellos la peripecia de su Embajada, al frente de la cual se puso, tras haber huido por cobardía el titular, el filofranquista Núñez Morgado, «un estafador», y el cónsul, el comunista Pablo Neruda, un farsante.

Conocíamos también, claro, los diarios que van desde su llegada a Madrid, en 1928, como encargado de negocios de Chile, hasta el comienzo de la guerra en 1936. Basándose en ellos, escribió En España con Federico García Lorca, el único libro que publicó (Madrid, 1957). Es una espléndida crónica de la vida cultural de la España de entonces, cuando conoció a muchos de los escritores, músicos, poetas e intelectuales más importantes. Trató a bastantes y fue amigo, y muy amigo, de algunos. No sabemos (o yo no sé) si Morla conservó esos cuadernos originales o, publicado ya el libro, se deshizo de ellos. Por comparar lo que quitó, conservó y añadió.

No sabemos tampoco a qué libro habrían dado lugar los diarios de la guerra. Escribió, basada en ellos, una Memoria de España, de la que hizo una corta edición de cien ejemplares no venales en una imprenta de Berna (Suiza), su siguiente destino. Le importaba mucho salir al paso de las maniobras de Núñez Morgado y de las mentiras de Neruda. Al estar destinada a sus superiores, y tener un carácter profesional, la mayor parte de los detalles personales, impresiones y anécdotas que figuran en ellos, y que le dan un valor literario y humano de primer orden, desaparecieron. Fue en cierto modo un desahogo; más que un «tienen que oírme», un «me van a oír». Su ecuanimidad a la hora de escribir de la guerra ha hecho de él, junto a Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, un testigo excepcional de lo que se ha llamado la Tercera España.

A los diarios madrileños de la guerra, siguieron estos, empezados en París y continuados en Berlín (con algunas escapadas a Praga, Múnich o Roma). Algo más de un año de vida, y qué vida.

¿Son diferentes los diarios de estas tres etapas? En cierto modo sí, como también su autor.

En Berlín Morla es un hombre maduro (cincuentaitrés años), con experiencia y muy desengañado: ha sufrido la ingratitud de su gobierno, del gobierno de Franco y de la mayoría de los dos mil asilados («me indigna la actitud de los españoles ingratos y torpes»), y por si fuera poco ha tenido que pasar por tragos difíciles, como el asesinato de su amigo y confidente García Lorca y el exilio en las peores condiciones de muchos de los amigos con los que había vivido los mejores y más alegres años de su existencia, durante la República.

No obstante, es también una persona animosa y jovial, dispuesta en todo momento a recuperar la joie de vivre. Lo veremos en ese mes que pasa en París, después de dejar atrás la España sedienta de sangre y de venganza de los vencedores: todo le sonríe.

Cierto que los primeros días que pasea por Berlín observa algunas cosas preocupantes: «“No se admite la entrada a los judíos”. Odio a muerte. ¡Pobre gente! Me aseguran que los asesinan. La persecución de los judíos es inicua». Es triste, desde luego, pero esas escenas no empañarán el placer de una de sus aficiones recién recuperadas, después de tres años de abstinencia, los baños turcos, ni sus paseos por Tiergarten en compañía de su querida perrita para dar de comer a las ardillas. Ni el temor a la guerra le resta ímpetu para organizar la cancillería, los almuerzos y cenas y fiestas con unos y con otros.

De acuerdo que «el Führer me parece sencillamente grotesco, y su nariz de cartón y su bigotín caricaturesco a lo Chaplin da la impresión que fuera de aquellos que se hacen en carnaval, sujetos con un elástico detrás de la cabeza, esto es, postizo». Pero ¿a cuántos gobernantes ridículos o criminales no tendrá que sonreír y dar la mano un diplomático? Sin ir más lejos, acababa de dejar atrás a Franco, ese personaje que «jamás se retrata de cuerpo entero porque es bajo de estatura. Estoy convencido de que el Generalísimo tiene un espíritu burdo y una fatuidad que lo perderá […]. Me hace el efecto de la rana de la fábula que se hincha para parecerse lo más posible a Hitler y a Mussolini. Además, he visto demasiados retratos de él en Madrid, tratando siempre de disimular sus condiciones de mampato […]. Al lado de Hitler y Mussolini lo encuentro ridículo y pigmeo»).

2.

Morla pertenecía a una familia patricia chilena. Se había educado en muy buenos colegios europeos, hablaba inglés, francés y alemán como su lengua materna, y había entrado en la carrera diplomática muy joven. Estaba casado, su matrimonio era una sólida corporación a la que no había hecho mella la tragedia de la muerte de dos hijas, y adoraban a su hijo, un puntal decisivo en la dramática experiencia diplomática madrileña. Con su mujer, Bebé Vicuña, importantísima en su vida, se entendía bien (inteligente, culta y sensible, y aunque raramente desvela nada de ella ni de la relación que mantienen, se ve que más que amarse, se necesitan y responden con generosidad uno y otra a ese compromiso). Les une, además, la veneración que sienten por su hijo Carlos, Carlitos, a la sazón a punto de terminar Medicina en Madrid. En 1939 Morla creía haberse ganado el ascenso, pero acogió los desplazamientos profesionales de Madrid y Berlín con estoicismo (solo al final de su carrera alcanzó en París el grado de embajador).

Su origen social y el de su mujer les relacionó siempre con las aristocracias europeas y clases altas de su país y de los países en los que ejerció. Su temperamento artístico (además de escribir estos diarios, cultivó la música como compositor y pianista de mérito) fue para él más que una tabla de salvación (como es corriente en la carrera diplomática con otros parecidos a él). Abrieron su casa a quienes compartían con ellos esas inquietudes artísticas y con algunos compartió su otra gran afición: la de perderse por tabernas populares, saraos, teatros, bares de hoteles, buscando la amistad y el trato con las gentes del pueblo, que encontraba con frecuencia bastante más interesantes que las tediosas élites. Pero no hay que engañarse: ni hubieran vivido permanentemente con «gente de clase baja» ni habrían podido prescindir de sus aburridos colegas y parientes de clase alta.

Le importaba (muchísimo) la belleza física de las personas, hombres y mujeres. Le importaba (mucho también) su clase social y el estamento al que pertenecían, pero era igualmente severo con quien no actuaba conforme a las reglas y, como suele decirse, no soportaba a quien estaba «fuera de lugar», fuese de la clase alta o baja: «En nuestra tribuna [durante un desfile nazi «épico, apoteósico, arrebatador»], la mujer del representante de Guatemala, una vieja mamarracha, vestida de verde, despelucada, extrae de su saco un paquete de galletas, come y le ofrece a todo el mundo, como quien ha tenido “una gran idea”. Es grotesco», o «¡Qué vestimenta, Dios de Misericordia! Un obispo. Morado el sombrero, morado el vestido, morados los guantes. La condesa de Rocamora se persigna: ¡Jesús! Es lamentable que una mujer simpática y que no es fea, se perjudique de esa manera, se afrente así. Sombrero lila y guantes morados» (y, por supuesto, solo faltaba, Morla llevará personalmente a su criada una copa de champán en Nochevieja, pero ni loco la invitaría a que se la bebiera de pie junto a la mesa de los señores).

¿Esnob? Lo justo. Yo diría que no. Eso sí, rodeado de todos los esnobs, amorales y sinvergüenzas habituales en el mundo diplomático.

Era una persona conservadora, desde luego, pero en absoluto mojigata.

En materia política es un demócrata liberal, aunque sus ideas, como les sucede a tantos diplomáticos, no siempre son del todo firmes en ese terreno, acaso por una cuestión de supervivencia: el medio hace mucho, y el medio en el que él se mueve es a menudo de gente muy fina, donde abundan gentecillas, «trogloditas» y «mamarrachos».

Era también sensitivo y sibarita, amante de la vida muelle, pero también alguien que puede prescindir de todo ello sin un lamento. Lo demostró en Madrid durante tres años. Es más, le revienta aquel que se queja, a quien no soporta con estoicismo las penalidades y privaciones impuestas por el destino.

Hemos de convenir, pues, que Morla fue alguien especial. A muchos podría desconcertar la ondulación de su carácter, sin duda, pero no debería llamarse a engaño: llevaba dentro más energía que la mayoría con los que hubo de tratarse.

Y esta observación técnica: cualquier diario pide del diarista una cierta introversión, soledad y ascetismo. No puede perderse de vista esto. Se diría que Morla necesita escribir su diario tanto como respirar. No falla día sin escribirlo.

¿Introvertido o extrovertido? ¿Solitario o mundano? ¿Austero o indolente y regalón? ¿Indiscreto o reservado? No es fácil tampoco decirlo. Un poco de todo.

No fue, desde luego, de los que le hacen confidencias íntimas de sí mismo a su diario. Las que hace de los demás suelen estar justificadas en la hipocresía de aquel a quien critica, en esa doble moral para él más injustificable que el amoralismo. Con eso Morla no transige, aunque siga relacionándose con todos ellos: son sus amigos. Lo dirá en otra parte: yo «todo lo perdono».

De los que viven y dejan vivir. Huye de los conflictos. ¡Es diplomático! Y si está en su mano, trata de resolverlos y agradar. Y ponerse al servicio de las personas a las que reconoce una superioridad, sobre todo si es artística. Más que un dandy, que lo era, todo un señor. ¿Que parece a veces un hombre débil y sumiso? Es verdad. Pero también es posible que gracias a ello tengamos este diario. Los diarios son crónica de un desplazamiento y restauración de la personalidad. Y por eso decimos que Morla es obra de la posteridad. Para ser exactos, de estos últimos quince años, cuando hemos podido leer estos cuadernos.

3.

Hay tres cosas que hacen de estos diarios algo especial, desde mi punto de vista, algo diferente de los anteriores.

La primera es una especie de metaliteratura.

Mientras los escribe, Morla relee los diarios madrileños, base de su Memoria de España, que tanto le importa acabar; mientras vive el presente alemán, está dando forma al pasado español; mientras hace un repaso a todo lo que se ha ido (los mejores años de su vida, los de la República, y los más trágicos de la guerra, duros pero únicos), se dispone a afrontar algo que intuye puede ser aún más importante que lo vivido hasta ese momento, una guerra, si lo que dicen todos los más inteligentes es verdad, que cambiará la faz de la tierra; mientras se relaciona con colegas nuevos de Chile, de Europa o de Sudamérica, sigue estrechando lazos con los de un país, España, que son en la práctica su familia en Berlín, o la parte más importante de ella (lo que quiera que signifique esa palabra, «familia», para un diplomático, habituado a bienvenidas y adioses intensos); mientras un Morla escéptico, cansado y descreído (y poco o nada religioso) mira la vida como cosa cada vez más pasada, un Morla joven pide al Niño Jesús de Praga un amor que vuelva a ilusionarle.

Está en segundo lugar la distancia o punto de vista del que escribe estos diarios.

La vinculación que siente Morla por Alemania y los alemanes y la vida alemana no es en absoluto comparable con la que nunca perdió con España. Todo lo que Berlín le da, salvo la música (esa, sí, muy importante para Morla y recibida por él en todo su esplendor con la Filarmónica de Furtwängler o por su trato con su amigo Claudio Arrau), todo eso, no es nada comparable a lo que ha perdido: «Los alemanes son educados, limpios y le tratan a uno con una cordialidad respetuosa que tiene su encanto. No puedo evitar que me digan, a cada paso, Excellence, y siento algo distinto a lo que me inspiraban los chicos españoles: a estos los quería –hablo del pueblo–, a pesar de que eran maleducados y bruscos. Es otra cosa. Sigo cerca de ellos, de esos milicianos, lustrabotas, estanqueros, novilleros, camareros, etc. Pero cada vez más alejado de esa casta llamada aristocracia donde no se encuentra más que un señoritismo fatuo y engreído e inculto, a pesar de sus polainas blancas». Así que Morla se dedica, más que nunca, a ser un observador, y dar rienda suelta a su espíritu crítico.

Y está, en tercer lugar, lo que es el tono general del diario, la mezcla, diríamos. Sus anotaciones se suceden a gran velocidad, contrapunteadas por unas divertidas «crónicas escandalosas» como de comedia burguesa.

El resto serán fogonazos, algunos de una gran intensidad, desde luego, pero sepultados por las anotaciones del día siguiente. Todo va muy rápido, sí, y es fácil imaginar que no siempre le resultará fácil a Morla sacar tiempo para sus anotaciones. Se trate de la cuestión judía o el proceso en Madrid contra Besteiro, con informaciones impactantes de primera mano; de su relación con Neville (con el que piensa filmar Asilados, una película sobre la experiencia de la Embajada de Chile en España) o de sus amigos de la república, los Alberti, Martínez Nadal o Concha Méndez (triste retrato el suyo).

Como en España sufre, los detalles tienen un valor extraordinario: «Noticias de España; las cosas van mal: intransigencias, matanzas, crueldades; las monjas y los curas mandan otra vez. [En Madrid] se come poco y mal. […] ¡El sacrificio de centenares de miles de vidas para llegar a este resultado! Cosas horribles: de la cárcel de Porlier salió un día un gran camión cubierto por una lona. Chocó con otro camión y el primero volcó. Entonces aparecieron numerosos cadáveres de mujeres ahorcadas en la prisión. El macabro hecho causó gran impresión y fue necesario acuartelar a muchos miembros de Falange que manifestaban su indignación. […] A Pedrero, aquel bandido, no lo han matado todavía, pero lo apalean concienzudamente para obligarlo a denunciar a sus cómplices. Lo van matando poco a poco, lo que tampoco me parece tolerable». Todas estas noticias va trasladándolas a sus diarios de Berlín, que sigue siendo el de Madrid. Imposible salir de él, ni nosotros tampoco: «Impresión de que [en Madrid] fusilan a mucha gente. Listas enormes de detenidos a quienes culpan de todo género de crímenes y desacatos. Fusilan de 60 a 70 diarios, declaró anoche Barzanallana, sin inmutarse», anota Morla en octubre del 39.

Algunas de las anotaciones impresionan. Otras son falsas, fruto de malas informaciones o de la propaganda. Pero dan el carácter de lo que sucede en un momento en que todo es propaganda. Lo interesante no es lo que dice Göring, por ejemplo, sino habérselo oído decir a él personalmente: «Según H. W. Göring, le ha manifestado al generalísimo Franco su protesta por los cuarenta mil fusilados en Madrid: “Así no se puede gobernar”. Franco contestó que elevaría la suma de fusilados a cien mil si así lo estima conveniente», escribe Morla, que añade: «Los nacionalistas sumergen nuevamente a España en un mar de sangre. Se colocan, pues, a la altura de los rojos, con la diferencia de que estos se hallaban ofuscados por una rebelión que tenía por fin arrebatarles el poder, legalmente adquirido, en tanto que estos obran fríamente sobre la base de su victoria, sin magnanimidad alguna y con un espíritu de venganza que sumirá a toda la nación en el abismo de los odios recíprocos»; por no hablar de sus visitas a los cabarets de Berlín, los restaurantes de lujo o sus melancólicos paseos por el parque, al atardecer, poéticos y solitarios.

Y lo mismo sucede con lo que en ese momento está viviendo en Berlín, hechos siempre de los que es testigo directo o con informaciones de primera mano. Y desconcierta, desde luego, verle a veces tentado por la estetización nazi de la política, de la que le saca a duras penas la estética (Morla, ante todo, es un esteta). Un día será el desfile del Führer («Por encima de nuestra cabeza pasa haciendo un grandioso estruendo, un verdadero regimiento de aviones, maravillosamente disciplinados... Son alrededor de trescientos, y el espectáculo es absolutamente grandioso, de una magnificencia épica apoteósica, arrebatadora, anonadante, vertiginosa. Me siento como levantado en alto, como si me arrebatara un hálito gigantesco de epopeya irresistible; sensación de fuerza indómita... Este espectáculo lo ha presenciado Hitler de pie y una vez terminado las tribunas aplauden, aplauden a los aviones. En cuanto al entusiasmo popular por el prohombre, no lo encuentro “delirante”. Los brazos tendidos y los gritos de ¡Heil! ¡Heil! no me convencen»).

Sí, lo fascinante de estos diarios es la mezcla. Estar un día en las dependencias del gobierno, bajo esas gigantes banderas con la esvástica que ha popularizado el cine, y al mismo tiempo en un parque paseando solo, despreocupado y feliz, incluso después de que Hitler haya invadido Polonia o hayan empezado las deportaciones judías (cuyas consecuencias sufre en su propia Embajada, dedicada a expedir pasaportes judíos, gran negocio); en el haman o en una fascinante recepción; maniobrando para conseguir peteretes con que obsequiar a unos amigos (hambre y caviar se dan aquí al mismo tiempo y en la misma intensidad, un día falta mantequilla y otro sobra el caviar) o leyendo «hasta tarde periódicos españoles».

Muchos días son anotaciones superficiales. ¿En qué diario no?, pero otros, en cambio, el apunte vale por todo un cuadro de historia.

Como Proust, ha sembrado sus páginas de finas observaciones sicológicas y descriptivas y estos diarios acaban siendo una pequeña comedia humana (y de Balzac tuvo Proust tanto como de Stendhal: «Carlitos vuelve de un pícnic invitado por las niñas Sampognaro, que se mueven, salen. Hacen vida social intensa. Son las tres hijas típicas de un diplomático, aún jóvenes y que no se casarán nunca. Las encontraremos, más tarde, en otras partes, avejentadas, marchitas, deprimidas»). Sus personajes, desconocidos al principio para el lector, acabarán haciéndosele familiares, dotados de la personalidad que Morla les ha ido dando. Unos tendrán más papel que otros. Da lo mismo. Lo importante es su mirada y el conjunto. Y si su importancia histórica es indudable, no lo es menos la literaria («Es una mujer muy comentada: le molesta que le digan tanto que es “linda”, y cuando se mira en un espejo le “molesta” verse tan preciosa. Pero si no le dicen nada, también le desagrada»). ¿De quién habla? Da igual. ¿A cuántas personas no hemos conocido como esa dama?

Pero basta ya de citas, de momentos, de escenas, de retratos.

Como sucede en toda obra importante saldrás de aquí, supongo, como yo mismo, anonadado ante el esfuerzo descomunal que hizo ese hombre, llamado al anonimato (como la inmensa mayoría de los diplomáticos y de los no diplomáticos). Finalmente supo estar a la altura de las circunstancias históricas, primero, y de la literatura después. Y ambas cosas fueron en él dos grandes logros. Y si en cada una de estas páginas hallarás algo siempre de interés, el conjunto te asombrará más todavía.

Andrés Trapiello

Introducción

En el vórtice del nazismo: los Diarios de Berlínde Carlos Morla Lynch

El día 1 de septiembre de 1939, muy temprano, Carlos Morla Lynch, en ese momento a cargo de la Embajada de Chile en Berlín, es llamado al Reichstag junto con el resto de ministros de las distintas embajadas en la ciudad. Todos escuchan expectantes las declaraciones de Göring informando sobre la invasión germano-rusa de Polonia y la anexión del corredor del Danzig a las 5:45 de esa misma mañana; y el discurso de Hitler a continuación. La declaración de guerra se hace pública, aunque no se pronuncia directamente tal palabra. Las maneras del Führer y la puesta en escena sobrecogen a todos. Antes de salir para la cita, Morla anota en su diario: «Pienso en que la sesión que me cabe presenciar y este 1.º de septiembre será eternamente inolvidable». Y al final del día: «Así llega la noche de este primer día de guerra que nos toca vivir dentro del corazón que concibió el conflicto».

Puede que se haya hablado, escrito, filmado, visionado, debatido, etc., sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial más que sobre cualquier otro gran suceso del siglo xx, pero, pese a ello, a través de estas páginas uno siente estar asistiendo a los acontecimientos por primera vez. Y lo hace, además, desde una posición más privilegiada aún que la del espectador de butaca de primera fila; lo hace metido en el propio escenario, de una obra que se va creando a la par que se escenifica. Esta nueva entrega de los diarios de Carlos Morla Lynch, correspondiente a su periodo berlinés, describe el día a día en la inmediatez de los acontecimientos del periodo comprendido entre 20 de abril de 1939 y el 2 de julio de 1940. En ella tienen cabida no solo los momentos «históricos», sino igualmente el resto de sucesos y cuestiones que llenan cualquier vida; de esta forma, se entremezclan en él los episodios trascendentales junto a los más nimios y cotidianos, y también los más banales, propios de las continuas recepciones y comidas de la alta sociedad, con sus correspondientes cotilleos y frivolidades. Todo ello con la naturalidad y franqueza de un diario íntimo. Pero no de cualquier tipo de diario, sino del diario de Carlos Morla Lynch, con esa espontaneidad, gracejo, emoción, ironía, inocencia, intimismo, sinceridad... junto a un gran lirismo en algunos momentos, con esa manera tan personal que ya conocemos gracias a las anteriores entregas: El año del centenario (1921), publicado en Chile por Minerva y que recoge las entradas de 1910; En España con Federico García Lorca (Renacimiento, 2008) y España sufre. Diarios de guerra en el Madrid republicano (Renacimiento, 2008), títulos estos últimos reeditados en edición de bolsillo con algunos añadidos bajo el título de Diarios españoles. Vol. i, 1928-1936 (2019) y Vol. ii, 1937-1939 (2020). A los que hay que añadir los Informes diplomáticos y diarios de la Guerra Civil (Espuela de Plata, 2010).

Durante los últimos días descritos en los Diarios españoles, las tropas franquistas han entrado en Madrid. La guerra ha llegado a su fin, y con ello el asilo que la Embajada de Chile había ofrecido a más de dos mil personas durante los años de contienda, de las cuales se había hecho cargo en una titánica y a la vez casera labor humanitaria. Todos salieron a la calle –en su mayoría sin volver la vista atrás–, y las puertas se abrieron de nuevo para acoger entonces a exilados republicanos. Fueron pocos los que acudieron, pues según se fueron desarrollando los hechos y a la vista de la actuación de los vencedores –que amenazaban con no respetar el derecho de asilo, pues Chile no había admitido la legitimidad del nuevo Gobierno– lo único seguro para ellos era el exilio.

Los Morla aún se quedarán en España casi un mes, periodo que se ha incluido en la presente edición por el indudable valor tanto testimonial como personal de estos últimos días en nuestro país, así como de su viaje hasta París, una breve estancia en la capital francesa y el trayecto hasta Berlín.i Morla había nacido en París, ciudad que, más tarde, fue su residencia familiar entre 1921 y 1928, pues trabajaba en la Embajada chilena. Al llegar se reencontrará con viejos amigos, así como con españoles republicanos exiliados, entre los que se hallaban algunos de los que habían compartido su casa y su tertulia, como Pablo Neruda, Gustavo Pittaluga, María Teresa León, Rafael Alberti, Corpus Barga, Manuel Ángeles Ortiz y otros muchos.

El 17 de mayo, junto a su mujer Bebé Vicuña y su hijo Carlos, cruzará la frontera alemana. Unos días antes, y tras once años como encargado de negocios de la Embajada de Chile en Madrid, había cruzado de nuevo los Pirineos, y solo otras pocas jornadas atrás, el 28 de marzo, las tropas de Franco habían entrado en Madrid, precipitando el final de la guerra. Morla tomó nota entonces del bullicio que recibió a los soldados victoriosos y del entusiasmo delirante de los asilados al salir a la calle, pero también del momento íntimo en que se cruzaron con los que pedían ahora asilo. En la Memoria elaborada para los informes que ha de enviar a su país, escribe: «... la alegría, los gritos, las exclamaciones de júbilo se confunden con los sollozos convulsivos de los que llevan dentro de sí el abismo de un dolor sin esperanzas; las risas nerviosas de los liberados van mezclándose con las lágrimas invencibles de los que todo lo han perdido» (Informes diplomáticos..., p. 257).

Dos días antes había recibido de manera sorpresiva el anuncio de su nuevo destino como encargado de negocios de la Embajada en Berlín, hasta que se nombrara un embajador; y, al terminar esa estancia, de ministro en la Embajada de Chile en Portugal. Se disponía a dejar atrás los años más intensos de su vida, el recuerdo de Federico García Lorca, las incontables amistades que pasaron por su casa, el contacto con el pueblo llano español, que lo enamoró desde el primer momento, y tantas cosas más. Por eso, y aun a pesar de los años de guerra, no deseaba marcharse. Sabe que la España que disfrutó y que sufrió quedó atrás, y es un hombre siempre dispuesto a celebrar las circunstancias que se le ofrecen al paso, sean cuales sean. Al recibir la noticia escribe: «No sé si estoy contento o no». Podemos imaginar la desazón que se llevó en su breve maleta al ser trasladado de una España que amaba y adoraba pese a todo, a una Alemania que daba indicios de estallar. Nuevamente, pues, una personalidad pacífica y pacificadora, amante de la amistad y la tolerancia, alegre y vitalista, se vio instalada en el vórtice del mayor torbellino conocido por Europa y el mundo en su historia, la expansión de la Alemania nazi y la II Guerra Mundial.

Como postulaba Arnold Toynbee, la historia objetiva y subjetiva son una misma cosa, ya que el historiador, que observa y analiza, no puede existir sin los hechos, y viceversa, su visión está condicionada por su propia ubicación en el tiempo y en el espacio. De ahí que pueda afirmar sin equivocarme que estas páginas, surgidas de la pluma de un espectador –también actor– en un lugar de privilegio y dotado de cualidades extraordinarias para la observación, son un documento histórico de primer orden. El subjetivismo ineludible, pero indispensable y enriquecedor, de este diario personal es un tesoro antes que un escollo. Muchos años después de ser conocidos los sucesos que el lector irá viviendo en directo, su interpretación y valoración adquieren la distancia necesaria para su discernimiento, pero hacerlo en su momento, manteniendo una difícil equidad y distanciamiento es casi un milagro. Sin embargo, eso es lo que mostraban los Diarios españoles y es lo que observamos nuevamente en estos. Se pregunta igualmente Toynbee en La Europa de Hitler si no podría un dictador omnipotente, armado con las herramientas de la técnica psicológica, imponer una visión de la historia completamente subjetiva cuyo punto de vista no fuese el de la propia gente, sino el suyo.ii A la vista de los totalitarismos vigentes en estos años y de nuestra historia más reciente, podemos responder de forma contundente –por desgracia y cada vez con menos posibilidades de escapar a ello– que sí. Pero la sugestión, para algunos como Morla, nunca llega a ser completa, de ahí los juicios siempre balanceados, ecuánimes y sin sectarismo que es capaz de mantener en esos momentos de las certitudes de partido del pensamiento único.

Nada más llegar a la Embajada en Alemania, se encuentra un problema diplomático que necesita de alguien de perfil moderado y conciliador. Casi me atrevo a conjeturar que lo enviaron a Berlín precisamente por eso. Chile había expulsado del país a un alemán que era el jefe de los nazis allí, encargado de la propaganda del Reich, acusándolo de hacer campaña antisemita. Un asunto en el que se mezclaban igualmente cuestiones económicas en torno al salitre. El gobierno chileno comenzó el año 39 bajo la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, del Frente Popular, por lo que había cambiado todo el personal de la Embajada.

Los pasos previos

Se ha especulado sobre las razones que llevaron a Carlos Morla a Berlín tras su labor en la Embajada en Madrid, el escaso número de asilados republicanos y la falaz acusación en torno a la negativa a la petición de asilo de Miguel Hernández. A la espera de que los diarios españoles se publiquen en su integridad –lo cual es imprescindible para poder hacerle justicia–, es necesario detenerse, aunque sea someramente, en cuestiones anteriores a la llegada de Morla y su familia a Berlín.

Carlos Morla Lynch había nacido en París en 1885.iii Su padre, Carlos Morla Vicuña, político y diplomático, era también escritor, poeta, traductor e historiador. Su madre, María Luisa Lynch del Solar, era una mujer adelantada a su tiempo: escritora, feminista, coleccionista de arte..., una mujer de fuerte personalidad que no se ajustaba a las convenciones propias de su género.iv Viven un tiempo en París y allí desarrollan una intensa vida social. También en Chile, ya viuda, Luisa Lynch reúne en su casa a todo tipo de artistas, escritores e intelectuales. Los Morla tuvieron seis hijos de los cuales Carlos era el segundo. Como la familia había pasado por diversos países, Morla Lynch dominó desde joven varios idiomas (francés, alemán, inglés y japonés) y su personalidad se moldeó en este ambiente, pese a la temprana muerte de su padre en 1901.

Carlos se acostumbró desde muy pequeño a escribir las impresiones de cada día, de forma que se fueron acumulando numerosos cuadernos que, debido a los momentos históricos que le tocó vivir, las personalidades de que se rodeó tanto del mundo de la política como, especialmente, del mundo de la cultura y las artes, se han convertido en únicos y valiosísimos documentos. Morla tenía alma de artista, desde siempre sintió vocación por la música, inclinación hacia la literatura y buenas cualidades para las artes plásticas, como puede apreciarse en los dibujos espontáneos con los que ilustraba sus anotaciones los primeros años, siendo aún un niño. Pese a ello, como era habitual, se le encaminará hacia una actividad «provechosa». Cuenta en sus diarios que justo el día en que iba a comenzar, con dieciocho años, su primer trabajo, que era en el Banco de Chile y al que iba como res que llevan al matadero, tuvo un encuentro fortuito que determinó su futuro. Se topó con Federico Puga, antiguo amigo de su padre y en ese momento ministro de Relaciones Exteriores, que lo vio tan abatido que esa misma tarde le ofreció un puesto en el Ministerio. No es que la vida diplomática le entusiasmara tampoco demasiado, porque en ella se hallaba, además –como apunta Juan Eduardo Vargas Cariola–, la alargada sombra de la figura de su padre, que «había dejado una huella profunda en el Ministerio y, por lo mismo, no faltarían los que lo compararan con él». Y así fue: un día desde su despacho oyó que en la habitación contigua decían: «Este niño [...] anda pensando en pipiripaos. Diríase que vaga en la luna. [...] No ha heredado el talento de su padre».v Se equivocaban.

Comenzó con trabajos secundarios hasta su nombramiento de primer secretario de la Embajada de Chile en París. Entretanto, en 1912, se había casado con María Manuela Vicuña Herboso (1892-1961), familiarmente llamada Bebé, y habían tenido tres hijos: Carlos, Verónica y Colomba. Verónica falleció con solo tres años, antes de su traslado y, más tarde, en París, con doce años y sorpresivamente, lo hizo Colomba, poco antes de viajar a España en 1928. Era ya una promesa del piano, y fue un nuevo golpe del que el matrimonio nunca se recuperó. En la capital francesa había sido encargado de negocios de la Embajada chilena desde finales de 1921. Allí se había movido en el mejor ambiente intelectual y había trabado amistad con los escritores y artistas más acreditados del momento como el cineasta Jean Cocteau, el escritor Blaise Cendrars, pintores como el español Juan Gris o el japonés Foujita, que retrató a su mujer, el ruso Boris Gregoriev, músicos como Strawinsky o Nadia Boulanger, y otros muchos, y se encontraba muy a gusto. Pero por cuestiones de política interna chilena lo trasladan a España. En un primer momento no le cae bien la noticia: «Estoy bajo el peso de mi traslado a Madrid. Del mal el menos, pero es un trastorno total de mi existencia. [...] Se desvanecen así todas las vinculaciones y raíces de casi ocho años de vida en París» (Diarios españoles, v.I, p. 29). Finalmente, parte deprimido y desanimado, sin poder adivinar que allí pasará los mejores momentos de su vida. El rico ambiente intelectual del Madrid de los años 20 fue el espacio que lo acogió. Morla sintió desde el principio y cada vez más un gran amor por España, y sintió profundamente que el gobierno de su país lo enviase fuera tras la guerra, aunque sabía que su persona y posición no eran gratas al gobierno de Franco.

Morla Lynch se nos muestra con una personalidad discretamente cautivadora, que muy pronto consiguió que su casa fuera lugar de encuentro de creadores, intelectuales y artistas de todo tipo y condición; y él mismo se convirtió en un amigo siempre dispuesto a recibir, escuchar y a atender a todos los intelectuales chilenos que pasaron por España, como, por ejemplo, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral (que fue cónsul en Madrid entre 1933 y 1935) o Pablo Neruda, a quien le consiguió un puesto para que pudiese trasladarse desde Java a España, el músico Acario Cotapos, Carmen Alcade o Cruz-Coke principalmente. Todos fueron acogidos en el hogar de los Morla y les facilitó contactos. Junto con García Lorca, cuya presencia en casa de los Morla era diaria, eran habituales los escritores Rafael Alberti y su mujer María Teresa León, Manuel Altolaguirre y Concha Méndez, que se casaron en estos años, Luis Cernuda, Santiago Ontañón y Agustín de Figueroa. Era asiduo también Francisco Iglesias, que había atravesado el Atlántico sin escalas. Su tertulia acogió a todos los personajes conocidos del momento, con mucho de los cuales trabó una estrecha amistad. La relación es larga y muy variada su etiología: poetas, pensadores, escritores, pintores, músicos y compositores, cantantes y artistas de moda, científicos, arquitectos de fama, bailarines, diseñadores, escenógrafos, diplomáticos, políticos, etc., etc. El grupo del 27 al completo pasó por su casa e hicieron amistad con él: Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Rosales, Pedro Salinas..., así como Juan Ramón Jiménez (Morla puso música a poemas de varios de ellos), Maruja Mallo, pintora de los decorados de las obras de teatro de Alberti. También Salvador de Madariaga, el arquitecto español Juan Martínez, autor del pabellón chileno en la Exposición Hispanoamericana de Sevilla, Marcelle Auclair, escritora francesa esposa de Jean Prévost, el director y compositor Arthur Rubinstein, amigo de muchos años, que ensaya en su casa, María de Maeztu, Eugenio D’Ors, Azorín, Rafael Martínez Nadal, el músico y compositor Gustavo Pittaluga, el escritor Eugenio Montes, la bailarina Anna Pávlova, Norah Borges, el músico Regino Sáinz de la Maza, casado con la hija de Concha Espina, Rafael Sánchez Mazas, Rosa Chacel, Juan Lafitte, Edgar Neville, la argentina Victoria Ocampo, el poeta Salvador Quinteros, el conocido periodista Fernando Ortiz Echagüe, Alfonso Olivares, los escritores rusos Anna Kachina y su esposo, Nicolai Evreïnoff, a quien Morla tradujo al español su obra El teatro en la vida; el pintor Max Band, el escultor valenciano Mariano Benlliure, Jean Cocteau, Antonio de las Heras, el compositor francés de vanguardia Francisco Poulenc, Stanley Richardson, etc. Figuran también entre los asiduos algunos pocos intelectuales de la aristocracia española, como el citado Agustín de Figueroa, marqués de Santo Floro –padre de Natalia Figueroa–. Pero Morla se encontraba especialmente a gusto con la gente común. Son habituales Serafín Fernández –«el chiquillo Serafín»–, muy amigo también de Cernuda y de Altolaguirre, en cuya imprenta trabajaba; o Rafael Rodríguez Rapún, un «chico de ideología socialista», hijo de obreros. Todas las virtudes de España las ve en el pueblo: la nobleza, la hidalguía, el valor de la amistad... Los testimonios en este sentido se multiplican. Y sus preferencias se inclinan por todo lo popular, de ahí su afición y gusto por el flamenco, el folklore español, la zarzuela, etc. Y se siente libre y feliz cuando pasea por las calles de Madrid «confundido con la multitud», cuando se detiene a charlar con unos y con otros, o cuando se para en una tasca. Y en su caso, esta postura no era el «plebeyismo» puesto de moda entre las clases dirigentes del momento, como lo demuestran algunas anotaciones en su diario.vi Tanto Morla como estos habituales eran amigos también de toreros de moda, sobre todo de Ignacio Sánchez Mejías, cuya muerte fue un verdadero impacto. Otros fueron Cagancho, Gitanillo de Triana (Francisco Vega de los Reyes) y su hermano también torero Rafael Vega de los Reyes (Gitanillo de Triana II). Le fascinan las maneras de los gitanos; los observa desde una perspectiva alejada de prejuicios.

Conoce y se relaciona con otros muchos personajes, como Julián Besteiro, presidente de las Cortes, el presidente de la República Manuel Azaña, Américo Castro, Miguel de Unamuno, el pintor Pancho Cossío, el escritor y embajador de México Genaro Estrada, el escritor Wenceslao Fernández Flórez, Agustín de Foxá, la actriz Celia Gámez, Federico García Sanchiz, Victoria Kent, que le merece admiración por su labor para mejorar las condiciones de vida en las prisiones, Ramiro y María de Maeztu, la Argentinita, Yehudi Menuhin, la pedagoga Montessori, José Ortega y Gasset, José Antonio Primo de Rivera, Eugenio D’Ors, Fernando de los Ríos, Rivas Cherif, renovador de la escena española... También a Lindbergh el día que volvía de su travesía sin escalas a través del Atlántico, y a Valle-Inclán, a quien había conocido en Chile, donde frecuentaba asiduamente la casa de su madre.

Una buena parte del éxito de la tertulia en casa de los Morla era la presencia continua de Federico García Lorca. Fueron muchas las cosas que compartieron: sus creaciones, sus proyectos, sus estrenos teatrales, su pasión por la música... y también sus sentimientos más íntimos, sus temores y sus afectos. Hubo lugar para toda clase de momentos, alegres y sombríos. Era en su casa donde García Lorca leía sus obras antes de editarlas o de estrenarlas en el teatro. Morla comenta largamente estas veladas. Las vivencias vertidas son tantas, tan diversas y emotivas que es obligada la lectura de estas memorias para calibrar el peso de la estrecha relación que hubo entre ambos. En definitiva, la vivienda de los Morla no solo se inundó del Madrid de la época, sino que se convirtió muy pronto en artífice del impulso que la movía. Pero los acontecimientos se impusieron, y el 18 de julio de 1936 tiene lugar la sublevación militar, que trastocaría la vida de los españoles y la historia misma de nuestro país por muchos años.

Morla Lynch había trabajado en Madrid para tres embajadores: Emilio Rodríguez Mendoza, Enrique Bermúdez de la Paz, nombrado en 1930 y con quien mantuvo excelentes relaciones, y Aurelio Núñez Morgado. Cuando Bermúdez dejó el cargo todos pensaron, también él mismo, que lo nombrarían embajador, pero no fue así. En enero de 1934 fue designado Núñez Morgado, que no llegó a Madrid hasta 1935. Morla se hizo cargo de la Embajada durante ese tiempo. Tras el golpe de estado en el verano de 1936, la Embajada chilena comenzó a atender peticiones de asilo, no solo de afectos a los golpistas, sino también de izquierdas como, entre otras, las hijas de Francisco Largo Caballero. En un primer momento se pensó que sería cosa de pocas semanas; al reforzarse la defensa de la capital, los asilados de izquierda fueron saliendo a la vez que entraban los que en Madrid veían más amenazadas sus vidas, de forma que la Legación chilena terminó acogiendo a más de dos mil refugiados y hubo de alquilar varios locales para ello.vii Entre los refugiados estuvieron Joaquín Calvo Sotelo, Samuel Ros, militante de Falange Españolaviii o Rafael Sánchez Mazas, uno de sus primeros fundadores. En 1937, a Núñez Morgado, que había salido al extranjero, el Gobierno republicano, con el que no mantenía buenas relaciones, le negó el regreso a Madrid, alegando que llevaba en su maleta dinero para financiar a la oposición. Desde ese momento (17 de abril) Morla asumió toda la responsabilidad de la Embajada, aunque únicamente con el cargo de encargado de negocios. Rechazó la posibilidad de volver a Chile que le ofreció el Ministerio de Asuntos Exteriores, así como las instrucciones de su país para dejar la Embajada y salir de España. Consideraba que debía terminar su misión y llegar hasta el final: «No me quiero ir precipitadamente, lo que parecería una huida y el abandono de los asilados» (Diarios españoles, v. II, p. 471). Con la toma de Madrid y el triunfo definitivo de los sublevados tuvo lugar un nuevo asilo, esta vez de republicanos. De esta forma, Morla tuvo que enfrentarse primero a las autoridades republicanas por acoger a nacionalistas y por la sospecha de la existencia de una «quinta columna» operando desde dentro contra el gobierno legítimo,ix y después al gobierno de Franco por acoger a republicanos. De todo ello se hizo cargo con la mayor honestidad. Hubo de organizar la vida cotidiana para estas miles de personas encerradas durante muchos meses, mantener la calma ante las numerosas amenazas de asalto a las sedes, atender a los heridos que se produjeron al ser alcanzados por algunos bombardeos, a las embarazadas que daban a luz, pactar con unos y otros la evacuación y el intercambio de asilados, además de tener que ir haciéndose cargo de los de otras embajadas que fueron cerrando sus sedes. Temieron por su vida y por la de los asilados en muchas ocasiones, sobre todo en los momentos más virulentos de la campaña desatada por la prensa –especialmente por Castilla Libre, pero también por ABC y Mundo Obrero– incitando a los madrileños al asalto.x

En toda esta labor fue igualmente valiosa la actuación de su mujer y la de su hijo Carlos, que trabajó para la Embajada e hizo de médico para enfermos y heridos, aunque le faltaba un año para completar sus estudios de Medicina. Tras la guerra permaneció en España para concluirlos; pudiendo viajar a Berlín en un par de ocasiones a reunirse con sus padres –junio-julio y Navidades de 1939–. Comparte con ellos la indignación por las presiones del nuevo Gobierno y las amenazas de conculcación del derecho de asilo. De hecho, el mismo 2 de abril habían penetrado en la de Panamá, sacando por la fuerza a veinte asilados, entre los que se encontraba el escritor Javier Bueno; y al poco, el 17, lo intentaron en la chilena: «Gajardo evitó esta tarde la “sacada” de los asilados que tenemos. De milagro salió al pasillo en los momentos en que un grupo subía la escalera para detenerlos, así, sin orden de nadie. Se produjo el altercado, la protesta y la evocación de los dos mil asilados de derechas que habíamos tenido». El general Jordana, ministro de Asuntos Exteriores, no lo recibe: «un funcionario del Gobierno le insinuó a Gajardo que “el deseo de este era que saliera todo el personal de la Embajada y de España, por haber sido acreditado previamente ante los rojos”». Y en Chile considerarían igualmente que está «mal colocado ante el gobierno de Franco» (Diarios españoles, v. II, pp. 928, 925 y 918).

Pienso que Morla hubiera sentido más afinidad con estos diecisiete asilados, hubiera disfrutado colaborando con ellos en la elaboración de Luna,xi revista que puede considerarse como la primera del exilio. Se salvó gracias a que Germán Vergara sacó de España a escondidas los treinta números que se compusieron. No corrió igual suerte otra de sus realizaciones, el diario El Cometa, que ellos mismos se vieron en la penosa tesitura de destruir.

Pese a todo lo dicho, Morla hubo de sufrir la calumniosa acusación de no haber atendido la petición de asilo de Miguel Hernández y, como consecuencia de ello, la responsabilidad de su encarcelamiento y muerte en la cárcel.xii La recriminación, falta absoluta de fundamento, partió de Pablo Neruda, aunque unos años antes Morla había atendido su anhelante petición para que le buscara trabajo en España y poder dejar la isla de Java, donde estaba destinado: «... me siento solo. Quisiera que me llevaran a España [...]. La vida es aquí tan terriblemente oscura. Hace años que muero de asfixia, de disgusto [...]. [¿]Ud. y el embajador podrían hacer algo por mí? Le ruego me conteste pronto» (Weltevrenden, Java, 8 de noviembre de 1930); «Te escribo con la muerte en el alma, pues me he casado hace tres meses solamente y no sé qué hacer. Con lo que tenía érame muy difícil vivir, ahora es imposible. [...] [¿]Quisieras decirme si puedes arreglarme algo[?]» (Batavia, 19 de marzo de 1931).xiii Morla conocía, por otro lado, desde muy cerca, la vida íntima del poeta durante sus años en España; el abandono de su mujer y de su hija hidrocefálica bajo el engaño de que las seguiría a Barcelona tras su traslado previo, y otras cuestiones. Estando ya Morla en Berlín, Neruda, aun sabiendo que ante el gobierno de Franco no tenía ninguna posibilidad, le hizo una llamada en junio del 39 para comunicarle la detención de Miguel Hernández, junto a la de González Haro y otros tres. Morla sale para un almuerzo oficial en ese momento, la comunicación se corta y no vuelven a hablar. De ahí quizá la tergiversación de los sucesos. A buen seguro no se fiaría mucho de la gestión que pudiera querer de él.

Por sus desavenencias con Núñez Morgado, ya en Suiza, costeando él mismo la edición, publicó los informes que había enviado a su Gobierno.xiv Morla se sentía dolido y quería que al menos se le reconociera lo que había hecho. Dice Andrés Trapiello que «es fácil suponer» lo que pasó con estos informes. Las autoridades chilenas los obviaron y en España «ni a las del exilio republicano ni a las franquistas agradaría leer lo que se dice de uno y otro bando».xv En carta privada recibida por Morla en abril de 1940 –incluida en el Apéndice gráfico–, Fausto Soto, que fue secretario de la Embajada en Madrid durante la guerra, confiesa a Morla que ha sido «uno de los poquísimos con interés por leerlas», como también que «son muy pocos o nadie los que se dan cuenta de lo que ellas encierran de tragedia pavorosa para muchos seres humanos y de sacrificios para nosotros». Es este un tema doloroso que aparece reiteradamente en los Diarios de Berlín, mezclado con un arraigado sentimiento de ingratitud, así como la preocupación y enfado por la situación de los asilados republicanos que continúan en la Embajada («En cuanto a la actitud de la España actual, con relación a los diecisiete asilados que tenemos albergados en la Embajada, no encuentro calificativo suficientemente severo. La actitud es sencillamente indigna, asquerosa y hasta cobarde», p. 245). Ante el desengaño, él se responde a sí mismo que se queda con la satisfacción del premio de su conciencia. El Gobierno alemán sí concedió unas condecoraciones de reconocimiento, hecho que comenta y registra en el diario el día 1 de agosto de 1939. Y finalmente, en España, ya en 1968, poco antes de morir, recibió por su labor humanitaria la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (BOE 29-10-1968).

Antecedentes y primeros meses de la Segunda Guerra Mundial

En 1918, al finalizar las hostilidades de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba dispuesta a aceptar, con la mediación del presidente estadounidense Thomas W. Wilson, un acuerdo de catorce puntos al que habían llegado Gran Bretaña, Francia, EE. UU., Italia y Japón. Sin embargo, los aliados europeos quisieron sumar más tarde sus propias condiciones. De esta forma, las que se fijaron finalmente con las exigencias añadidas de Gran Bretaña y Francia, y que evidenciaron el carácter imperialista que había tenido la contienda, pueden resumirse con respecto a Alemania en: reajuste de las fronteras germanas; reparto de sus antiguas colonias; Danzig pasaba a ser «ciudad libre» bajo tutela de la Sociedad de Naciones; desmilitarización de la zona izquierda del Rin; reducción del ejército a cien mil hombres sin armamento bélico, sin aviación, sin Estado Mayor y reduciendo sus fuerzas navales, con prohibición de tener submarinos; y desmantelamiento de las zonas militares del Rin. Por la parte económica, Alemania se hacía responsable de los daños de guerra en los Estados aliados y se fijaba una reparación desmesurada en capital monetario –269.000 millones de marcos a pagar en 42 años–, así como la entrega de gran parte de los buques mercantes, flota pesquera, ganado, carbón, trenes, etc.

Tan onerosas condiciones y sus formas resultaron humillantes; sentimiento que, junto a la crisis económica sobrevenida, fue un firme y convincente argumento para la propaganda nacionalista, que atribuyó la situación de inestabilidad política y social a la instaurada República de Weimar, a los demócratas, socialistas y judíos. Cuando el país comenzó a recuperarse tuvo lugar el crac bursátil del 29, con el agravante para Alemania de que su industria dependía mayoritariamente de la exportación. En los años 30 se llegó a los seis millones de parados, y la inestabilidad social fue en aumento. Con ese caldo de cultivo era realmente previsible el auge de un discurso como el del partido nacionalsocialista –racista, anticomunista, anticapitalista, de gobierno fuerte y populista–, que supo manejar y atraerse con ello a las bases sociales, a la burguesía y al capital financiero, que lo apoyó desde el principio, aunque los acontecimientos posteriores les hicieran ver que los intereses de Hitler diferían de los suyos y que la guerra sería de nuevo un desastre económico. Ejemplo claro y simbólico lo tenemos en la figura de Fritz Thyssen, que pasó de financiar a Hitler a ser víctima del nazismo.xvi Se comprende que muchos alemanes, también Morla al principio, podían considerar, sin estar ni remotamente cercanos al fascismo, que Alemania necesitaba una reparación por las condiciones de excesiva dureza del Tratado de Versalles. No hay que olvidar tampoco que es un momento de pleno auge y encandilamiento de los regímenes totalitarios, que cubrieron el espectro político en todo el mundo de la derecha a la izquierda, abogando por la abolición de todo individualismo y la gestión de lo público por un estado fuerte y protector. No eran opiniones aisladas y singulares, sino frecuentes en las conversaciones. Por ejemplo, el embajador de Grecia, el 5 de julio del 39, le manifiesta a Morla que el mejor régimen es la dictadura, pues la monarquía es ya un régimen viejo y obsoleto. De esta forma, el NSDAP (Partido Nacionalista Obrero Alemán, o partido nazi) se convirtió en el de mayor representación en el Reichstag y consiguió gobernar con otros apoyos; se nombró a Hitler canciller en 1933, asumiendo pronto la totalidad de los poderes. Con el conocimiento de los hechos posteriores y una vez que salen a la luz tanto las verdaderas intenciones de Hitler como los horrores de los campos de concentración, el juicio histórico es ya palmario, pero en aquellos momentos había que ir fabricándoselo entre la falsa propaganda y las noticias manipuladas. Como dato significativo podemos señalar, por ejemplo, que la emisora Voz de la Paix, que emitía desde Francia y que Morla escucha a escondidas para tener una información contrastada, era en realidad una creación nazi, una estrategia y herramienta más de la llamada «propaganda negra».xvii El manejo de los medios y la propaganda, con Joseph Goebbels como artífice, fue otro de los aspectos entre los que el Reich fue un adelantado a su tiempo, de forma que hoy día las grandes empresas de marketing y gran parte de las estrategias mediáticas y de propaganda utilizan sus puntos básicos.

Pese a todos los condicionantes, y quizá precisamente debido a ese orgullo mancillado, cuando Alemania comenzó la guerra a finales de la década, «era el país más industrializado y tenía la mayor cantera de mano de obra técnicamente preparada. [...] su potencial industrial era mayor que el de cualquier otro país del mundo, con la única excepción de los Estados Unidos».xviii

Desde antes de llegar, Morla va recibiendo noticias de la falta de libertades impuesta. Al cruzar la frontera, los funcionarios llevan la esvástica en el brazo; y enseguida le advierten de la existencia de micrófonos y de que esconda bien su diario. Siente el miedo de todos a hablar de Hitler y de cuestiones políticas. Y lee en los periódicos la última decisión del gobierno de Berlín, «prohibir la estancia de judíos en ciertos barrios de la ciudad. Se les da un plazo, a los que viven en ellos, para que desalojen sus casas y emigren a los distritos donde se les “tolera”. Esta persecución –continúa Morla– es verdaderamente indigna y subleva a todo ser que tenga algún sentimiento cristiano» (p. 110). Su talante es siempre de observador imparcial. El cargo que debe ejercer, además, lo obliga a serlo, pero cuando da rienda suelta a sus sentimientos personales es donde calibramos lo que realmente piensa.

La vida social de los representantes extranjeros en Berlín, a la que asistimos detalladamente en este diario, se resuelve en cenas, recepciones, fiestas, conciertos..., alejada de la realidad de la calle. Es la imagen de una Alemania –facilitada por un gobierno a quien interesaba que a través de ellos se transmitiera al resto de potencias del mundo– avanzada socialmente, puntera en cuestiones técnicas, de comunicaciones, de trabajo, arquitectura, artes musicales, etc. Al incorporarse a la Embajada, Morla se resiste a creer en los rumores de guerra, no intuye –o prefiere no hacerlo después de haber dejado atrás la de España– el alcance de las ambiciones de Hitler y el Reich. «¡Sería un crimen!», dice ingenuamente. Mientras tanto, noticias falsas y acusaciones contra –principalmente– Inglaterra y también, hasta que se la invade, contra Francia, van inflamando el ánimo de los que han de ir a luchar. Su opinión y la de muchos era que la acción bélica se restringiría a la restitución de Danzig y del corredor de la Silesia. Sorprende a todos el pacto con la URSS para la invasión de Polonia y pronto se hace patente que este iba mucho más allá de un convenio de no agresión. No entiende la postura alemana ni la pasividad de Inglaterra y Francia. Ribbentrop y Molotov se ocupan ahora de establecer las líneas fronterizas germano-rusas: «La invasión de la desgraciada Polonia por todos lados me llena de asco por la falta de humanidad y las cobardías de que está llena: un gigante destrozando a un niño en presencia de otro gigante, el cual, en vez de defenderlo, se abalanza para apoderarse de lo poco que de él queda» (p. 312). Dos días más tarde se produce el discurso de Hitler, esperado con expectación, y si confiaba en escuchar palabras de paz, enseguida ve que no es así, y que Gran Bretaña se encuentra en una posición difícil:

Concertar la paz, en estos momentos, significaría un rotundo fracaso de su política internacional y equivaldría a una derrota. Seguir la guerra es jugar el todo por el todo. Si Italia se une a Alemania y Rusia y lanzan su aviación poderosa sobre la escuadra inglesa, el peligro que corre la vieja Albión es de una gravedad inconmensurable. De todas maneras, la criticará el mundo entero, tanto si va a la prosecución de la guerra como si no lo hace. El hecho contundente es que Polonia ha dejado de existir y que contra ese aniquilamiento nada han podido hacer los aliados del occidente.

Solo un reconocimiento por parte de Rusia y Alemania de una Polonia independiente, aunque mondada por todos lados, sería capaz de terminar con la guerra (p. 327).

Tras las noticias de la anexión, sale a la calle a pulsar la reacción de la población ante un acontecimiento de tamaña trascendencia. A su vuelta escribe:

Salgo en la tarde. Tengo curiosidad de mezclarme con la gente que llena Wilhelmstrasse, estacionada frente a los ministerios. ¡Cuán distinto este pueblo a mi pueblo de España! Mudo, frío, sin emoción, exento de matices. Ni una manifestación a favor ni en contra, en esa hora de tan inmensa trascendencia.

Ni un chiste. Alineados, sin moverse esperan «algo», al Führer o a Ribbentrop, frente al Auswärtiges Amt. Pasa un carretón, dentro del carretón una mesa y sobre la mesa un hombre sentado. En España se habrían reído, le habrían gritado cosas, etc. Aquí, nada: impertérritos.

Un hombre vende unas tarjetas postales con una alegoría de la ciudad de Danzig, «anexada al Reich». Otro hombre vende helados y, otro más, las hojas especiales de la prensa (p. 295).

Antes de que termine el mes, se percata ya de que todo lo dicho en torno a negociaciones de paz no correspondía a una determinación real. Pese a las noticas y a la propaganda, se va mostrando la cara real del nazismo. Tras una charla con el embajador de Brasil, Graça Aranha, a su regreso de Varsovia, exclama: «Esta enormidad me ha impresionado y empiezo a tener sensaciones vandálicas cuando pienso en los alemanes guerreros: “los bárbaros de Atila”» (p. 348);y al día siguiente, tras el hundimiento de un submarino inglés: «El comandante, capitán-teniente Günther Prien, es joven, risueño; aparece en la fotografía riéndose, como quien ha realizado un chiste. 830 ahogados».

A partir de ahí, la expansión de los ejércitos alemanes es imparable: «Las cosas son como son –comenta–, por encima de mi cariño a Alemania» (p. 538). Ese cariño es en realidad admiración por el grado de desarrollo y progreso técnico al que había llegado. Berlín, con su iluminación eléctrica y modernidad en las calles, le parece un Luna Park. Un día están en el Dachgarten del Eden Hotel, donde hay jazz y baile. De pronto se desencadena una tormenta y empieza a llover. Entonces, «como por obra de encantamiento se cierra todo el recinto por medio de una maquinaria que hace avanzar una techumbre de vidrio y una pared de ventanales a los lados» (p. 209). Otro día le hacen una visita a la Siemens, buen ejemplo del desarrollo de la industria alemana, adelantada en técnica y organización sobre el resto de Europa, y también en el trato al obrero. La muestran con legítimo orgullo: «Nos reciben como no se recibiría a un príncipe de sangre real. [...] quedamos maravillados con las maquinarias colosales que nos muestran. Todo esto lo realizan las fábricas alemanas con materiales que el mismo país produce». La propaganda ante el mundo es un empeño para el Reich, de ahí que al final de la visita le pidan que pronuncie algunas palabras manifestando las impresiones que le ha producido la visita y que serán radiadas a toda América (p. 447).

En ocasiones encontramos frases admirativas hacia la parafernalia desplegada por los nazis, de la misma manera que admiró la estética del flamear de banderas rojas en pleno «Faubourg Saint Germain» en la recepción a