4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Editorial Alfa

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

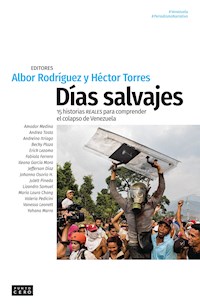

La tragedia acaecida en Venezuela desde los albores del siglo XXI ha sido tan inconmensurable que terminó por engullirlo todo y ha dejado poco menos que una tierra baldía, un espacio sin referentes lógicos, un país desdibujado. De entre los millones de hombres y mujeres que han padecido el desmoronamiento de su entorno y la conculcación de sus derechos hasta verse reducidos a la supervivencia diaria, surge la necesidad de dejar un testimonio, un aporte a la memoria colectiva para cuando haya de hacerse, tal vez, el gran inventario de esta debacle. "Días salvajes" no es un libro más de crónicas sobre el país que sucumbió ante el horror: las 15 historias compiladas en este volumen, aproximación a las víctimas del desastre, están contadas por jóvenes valores del periodismo y la literatura nacionales que ofrecen su mirada lúcida buscando entender la vida que les tocó vivir. Son voces que han presenciado el desplome de una sociedad bajo el peso de la barbarie y, desde la empatía con el otro, exponen con emoción y garra la urgencia de trascender el dolor de toda una nación.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Prólogo

ALBOR RODRÍGUEZ HÉCTOR TORRES

Escribir es una de las formas que conoce el ser humano de poner orden a la vida. Cuando la realidad parece desdibujarse, cuando las bases de lo dado por cierto comienzan a crujir, surge el impulso de asentar los hechos para poder verlos desde cierta distancia. La distancia necesaria para entenderlos.

Es por esto que, en los momentos de mayor crisis, cuando nada parece estar a salvo, surge la necesidad de dejar un testimonio, ese que guarda con celo la memoria de lo vivido, como si fuese el mapa que señala el camino de vuelta a casa. No en vano, los momentos más duros de la historia de la humanidad han llegado hasta nuestros días gracias a cartas, diarios, memorias, bitácoras que el hombre se ha empeñado en alimentar como la única forma de darle sentido a todo ese dolor.

La tragedia que ha vivido Venezuela durante estos veinte años no solo es de proporciones inimaginables, sino que, además, es una especie de organismo vivo que ha ido devorando todo a su paso, creciendo en todas direcciones, avanzando a diversas velocidades, arrasando con el paisaje que había en el horizonte, hasta hacer desaparecer las referencias de lo que era la vida «antes de esto». Miles de ciudadanos detenidos por protestar o disentir, decenas de miles de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, millones de personas abandonando su hogar para llevarse la vida en una maleta, enfermedades que habían desaparecido volviendo con virulencia para cobrar vidas de niños, una nación petrolera quebrada por la corrupción, un sistema de salud pública vuelto una ruina, una inflación que se llevó por delante cualquier intento de vida cotidiana. ¿Cómo contar eso? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo registrar el dolor de las madres que debieron enterrar a sus hijos muertos durante protestas ciudadanas? ¿Cómo narrar la historia de muchachos que deberían estar haciendo lo que hace la gente de su edad y que, sin embargo, están presos o enfermos o arriesgando su vida tras el sueño de tener un país para el futuro? ¿Cómo contar que tienen que irse lejos de casa porque resulta económicamente imposible independizarse en su propia tierra? ¿Cómo describir la soledad de los que se quedaron atrás? ¿Cómo relatar esas vidas que debieron ir abandonando sus pequeñas felicidades para adaptarse a una crisis que parece no tocar fondo? ¿Cómo retratar la entereza con la cual esas familias enfrentan las áridas cotidianidades que les toca vivir con sus enfermos? ¿Cómo explicar que se niegan a verse como víctimas? ¿Cómo decir que llevan el asfixiante peso de las circunstancias como parte de una vida que no se rehúsa a la ternura, a la alegría, a la esperanza en medio de la tragedia? ¿Cómo hablar de esa vida que se desmorona por todos los frentes, como arena en el desierto, pero que persiste en existir? ¿Cómo describir las infinitas formas de violencia que puede ejercer el Estado contra sus ciudadanos?

El reto que nos propusimos en La vida de nos fue contar esas vidas, sumando la mayor cantidad de voces posibles, buscando un acercamiento entre lectores, autores y protagonistas de esas historias, propiciando un encuentro entre ellos. Demostrar que las diferencias que nos separan son, en buena medida, ilusorias: cada tanto nos toca jugar el papel de padres, hermanos, hijos que enfrentan obstáculos y anhelan superarlos para reencontrarse con la vida. Y lo único que podemos hacer es desempeñarlo.

Eso es lo que nos recuerdan esas historias.

Asumir ese reto y hacerlo manteniendo un enfoque común en esos textos supuso establecer un estilo. Un uso mínimo de los datos de contexto, buscar explicar el país a partir de las miradas de la gente común, apelar a la emoción para involucrar al lector con esas vidas que se cuentan, son algunos de los rasgos comunes que caracterizan lo que hemos dado en llamar «historias», bajo cuyo nombre pretendemos darnos una libertad que, por momentos, deja de tener la crónica periodística en sus formas más ortodoxas. Hacer uso de todas las herramientas del reporterismo y de todos los recursos de la literatura para contar piezas bien cuidadas en forma y fondo para hablar de personas que están contando, con sus historias, la historia de la Venezuela de estos días terribles.

El presente volumen es una compilación de 15 historias aparecidas en nuestro sitio web, contadas por jóvenes voces del periodismo y de la literatura de Venezuela. Miradas lúcidas que se esfuerzan por entender la vida que les tocó vivir y dejar testimonio de ello. Jóvenes que quieren contar su época. Y hacerlo con garra, para que no se olvide.

Los autores compilados en esta muestra tienen una edad promedio de 29 años. Se trata de jóvenes que tenían entre 5 y 15 años cuando en los televisores de sus casas apareció la figura de un militar exaltado prometiendo un paraíso que poco a poco fue convirtiéndose en infierno. Niños y adolescentes que vieron a sus padres celebrar o preocuparse ante ese futuro que intuían pero que no tenían manera de ver. Les tocaría a ellos crecer y atravesarlo para poder hacerlo. Y en efecto lo hicieron. Y se dedicaron a contar esa lacerante experiencia, para que en un futuro esa historia no vaya a ser tan brumosa como lo fue ese futuro que los alcanzó.

Textos como los que están incluidos en la presente muestra nos dicen que parte de la buena literatura que se está haciendo en estos momentos en Venezuela, entre las nuevas generaciones, se está produciendo (no podría ser de otra manera) en el ámbito de lo testimonial, del periodismo narrativo. Son autores que, por haber vivido en un espacio en que la vida se desarrolla en todo su esplendor y en todo su horror, mostrando lo mejor y lo peor de la condición humana, han desarrollado la intuición de poner el ojo donde se va a manifestar la revelación de la historia, que es una forma de decir donde se va a manifestar la vida. ¿No es eso acaso lo que hace la buena literatura?

Han vivido en el sitio y en el momento. Les tocó conocer todo el catálogo de las emociones que depara la experiencia de vivir y ninguna la van a devolver sin uso.

Toda antología es una muestra. Esta la conforman autores que no superan los 35 años de edad, que han publicado en La vida de nos durante los dos primeros años de existencia del sitio. Como suele suceder, hay omisiones. Hay nombres dentro de ese mapa de voces nuevas que no se encuentran en esta selección. Y no porque no lo merezcan, sino porque quisimos que esta fuera, además de una muestra de autores, una muestra de las diversas aristas que componen ese complejo tapiz llamado Vivir en la Venezuela del Siglo XXI.

En una ocasión, Mircea Cărtărescu señaló que «alguien puede haber leído todos los libros del mundo y no llegar a ser escritor, porque el autor no puede brotar fuera de la existencia de una herida interna». Este tomo es nuestra apuesta a estas voces que crecieron asistiendo al paulatino desplome de la vida en una de las naciones más prósperas del continente. El conocimiento del dolor, de la compasión, de la necesidad ajena, del asombro propio, en fin, el conocimiento del alma humana, es el requisito fundamental para desarrollar una obra propia. Y estos jóvenes se están curtiendo en eso. Algunos se animarán a abordar también géneros de ficción, otros seguirán en el ámbito estrictamente de lo real, pero todos ya se iniciaron en el oficio de desentrañar la vida tumultuosa que les tocó presenciar y algún día podrán decir, por increíble que les pueda parecer pasado el tiempo, que vivieron y sobrevivieron a aquellos días salvajes.

Una tierra prometida flanqueada por armas largas

FABIOLA FERRERO

Mientras nos acercábamos, el Hermano Ramón estaba de espaldas. Ese mediodía el sudor le resbalaba hasta quedar atrapado en los pliegues de su nuca. Nunca está solo. De frente, tres mujeres con los brazos abiertos, las palmas hacia el cielo y los ojos cerrados rezaban al unísono: «Señor Jesús, protege esta mina. Señor Jesús, protege al Hermano Ramón».

La mina de oro La Arenosa, en los alrededores de la reserva del Guri, en el estado Bolívar, se paraliza por unos minutos para que el jefe almuerce. En el plato rebosa arroz, algún tipo de carne guisada y frijoles. A su lado, una Biblia.

A pesar de estar siempre rodeado de sus pistoleros, él no confía en nadie. Entre la ingle y su short playero guarda una pistola. Encima de la Biblia, quién sabe si para protegerla o para pedirle protección, reposa otra arma más pequeña. Dice tener cerca de 30 años, pero su mirada es más bien aniñada, igual que su tono de voz. Es de movimientos lentos y tímidos. Dice que no tiene problema en soltar las armas con las que custodian el oro si alguien se lo llegase a pedir. Pero mientras no sea así, debe estar listo para defender a su gente. Mujeres, mineros y niños enfermos están bajo su cuidado. No les puede fallar.

Nadie habla durante los rezos. Tampoco se mueven. Pero mantienen las pupilas bailando de derecha a izquierda repasando el área. Cuando el jefe de El Sindicato abre los ojos, toma el tenedor y se dispone a comer. La pausa termina. La Arenosa retoma su ritmo.

La mina parece estar oxidada. El desierto con tierra de color cobre rojizo, como una tubería vencida, no conoce la brisa. Los enormes huecos de donde extraen el oro con la técnica de cielo abierto están rodeados de árboles secos y esqueléticos. Los mineros chorrean sudor, pero no dejan de trabajar. No pueden. Un ir y venir constante de motos con custodios vigila que todo esté en orden. Que nadie robe ni una gramita de oro, porque en La Arenosa ese delito puede salir muy caro.

Tampoco querrían hacerlo. Quienes toman el bote, que tarda dos horas desde la orilla del lago de Guri hasta la mina, lo hacen porque quieren, o porque «el hambre puede más que el miedo», como dice el mandamás. Porque en Caracas o alguna otra ciudad oyeron de un paraíso en el que hacen dinero, no escasean los alimentos y consiguen a un hermano que los cuida. Ramón los acoge luego de que pasan la «garita de seguridad» donde sus hombres, con armas largas, los revisan. Les da una pala a los que pueden trabajar como mineros y, a los que no, les busca otro oficio.

En Venezuela hay unas 15 mil personas que se dedican a la minería. Desde el decreto de creación del controvertido Arco Minero del Orinoco, en febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro ha invitado sobre todo a firmas internacionales a explotar las reservas de oro de un país que, acostumbrado a 100 dólares por barril de petróleo, ha experimentado el colapso de su economía. Pero la región –y el oro– está hoy en manos de otros, como Ramón, con quienes supuestamente el Gobierno no ha conversado.

Para llegar a La Arenosa hay que manejar cerca de una hora por un camino de arena lleno de desvíos que pueden hacer perder al conductor. Donde salen los botes, en las orillas de la reserva hidrológica del Guri, hay un grupo de pistoleros atentos a la llegada de desconocidos. En un papel escrito a mano pedimos permiso para que Ramón autorizara nuestra visita luego de una extensa sesión de preguntas y advertencias sobre los riesgos del lugar. «El que no se porta bien, bum», dice una niña mientras se apunta en la sien con una mano que hace las veces de revólver. «Usted no sabe, usted nunca ha estado ahí», le recuerda uno de los hombres a la niña, invitándola a callarse.

«Él es un pan de Dios», repite cada tanto su mano derecha, un joven de unos 20 años que se encarga de leerle a Ramón los recados que llegan de la civilización y de ponerlo al tanto de todo lo que escucha y ve. A veces, dice, lo tiene de ambulancia: le toca llevar a los mal portados en la lancha luego de su castigo. Algunos llegan a la orilla. Otros se quedan antes.

El día de nuestra visita –5 de abril de 2016–, el joven tenía algo importante que decirle. Alguien había intentado estafar a dos personas especialmente invitadas por él. Dudaba. No sabía cómo contarle. Tal vez por eso decidió hacerlo en voz baja, casi inaudible. Ramón no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza: no es de mirar a los ojos. Solo asintió y dijo «luego lo hablamos» viendo su plato, y pidió que trajeran otros dos como el suyo para los extranjeros.

El estafador jamás volvería a pisar La Arenosa.

La mina existía gracias a la sequía en las cabeceras del río Caroní, que hizo descender la cota del embalse de Guri hasta su punto más bajo, en abril de 2016. El Sindicato, como se hacen llamar estos grupos comandados por un líder y regidos por sus leyes propias, había aprovechado un año antes que el oro empezaba a asomarse y se instaló con sus carpas improvisadas y sus armas a inicios de 2015. Desde entonces construyeron todo un pueblo: tienen iglesia, bodegas y hasta una escuela en construcción. Durante el día se reparten las actividades: algunos trabajan vendiendo, otros en las minas a cielo abierto, otros buscan el oro de la tierra recogida. Le agregan mercurio, unas bolas de metal y lo mezclan todo hasta que las pepitas empiezan a hacerse visibles. Una minúscula parte de los 133 millones de onzas de oro en reserva que se calculan en Venezuela.

Por la noche, cuentan, la vida es otra. El alcohol hace de las suyas hasta en el área de los pemones que comparten espacio con los foráneos. «Esos son los más borrachitos. En la noche lo que oyes es a puro indígena haciendo “jijiji” y caminando doblaos», dice un joven de 26 años, también cuidador del Patrón. Él no puede beber. Ninguno que porte un arma tiene permiso. Tampoco duermen mucho: deben estar siempre alertas. Cuando no están de guardia, se acuestan en la hamaca con un ojo entreabierto y bien abrigados por las bajas temperaturas de la noche.

José, el pistolero que porta el arma más limpia y plateada, es otro de ellos. Luce unos dientes blanquísimos que contrastan con el color café de su piel y una tez perfectamente afeitada. A todos los de Caracas, sus «parroquias», los cuida con especial interés. Es uno de los encargados de custodiar a los visitantes de ese día.

Ricardo, un recién llegado, no para de halagarlo. Ha ido perdiendo el miedo a las armas que lo hicieron dudar el primer día. El hombre cojea, camina lento, se cansa rápido. No sirve para ser minero.

—Pero eso no le importó al Patrón. Él me pagó el entierro de mi hijo que murió de dengue –dice con la voz entrecortada–. Y aquí me tiene: voy de aquí para allá, lo ayudo, le colaboro. Hasta que pueda ahorrar para operarme. Él es un santo. El Hermano Ramón es un santo.

Toma otra larga bocanada de aire, quién sabe si por el cansancio de su cuerpo o porque la emoción le cerró la garganta. En el cielo sobrevuelan helicópteros verde oliva que inquietan a los habitantes de La Arenosa. «Los pájaros», como los llaman. La visita ha terminado. Ese día se había instalado el Estado Mayor Eléctrico en la represa de Guri para, según el presidente Nicolás Maduro, «operar desde el lugar de los hechos». Había informado, también, que a partir de ese día y por otros 60 no se trabajaría los viernes en todo el territorio nacional, para ver si la cota del embalse detenía su descenso, que para entonces estaba por debajo de los 244 metros sobre el nivel del mar y tenía al país bajo un severo racionamiento de energía eléctrica.

De ser así, el Patrón tendría que buscar otro espacio donde instalarse con sus protegidos. Son los nómadas del oro al sur de Venezuela.

Ramón sugiere a sus hombres que regresen a los visitantes a la otra orilla, varios metros más recogida que el día anterior. Cada vez el lago se reduce más. Cada vez el oro se asoma otro poco. Los encargados de la faena no están contentos porque dicen que en esas aguas se ahogan demasiados luego de las 3:00 de la tarde. Y son las 5:00.

La marea antoja a las olas como si fuese un mar marrón. La única salvación en caso de que se voltee un bote es llegar a uno de los árboles raquíticos que los circundan, pero antes la corriente termina por hundir a las personas. La lancha para el viaje es más pequeña que el resto, empieza a oscurecer y los custodios no tienen linterna. No la necesitan para ver, sino para evitar que les disparen en la noche cuando regresen a la mina. Se anuncian prendiendo y apagando luces a lo lejos, para que el ruido del motor no sea su condena.

El vigilante de la garita devuelve las pertenencias intactas a los visitantes. Le cuelga del hombro un arma larga y oxidada con un «AK 47» escrito como con una llave en el metal. Los minutos se extienden, el sol se esconde y el conductor no logra encender el motor. Le falta gasolina y destreza. El vigilante se burla, canta, hace chistes. El motor finalmente enciende y él se despide justo antes de que por fin arranque a medias el bote enclenque, casi de noche, sobre el agua con mercurio de donde sale la energía de gran parte del país. Y atrás quedan los pistoleros, los protegidos de Ramón, las armas listas para la defensa del oro, y los árboles raquíticos de los alrededores del embalse de Guri.

15 de abril de 2017