Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

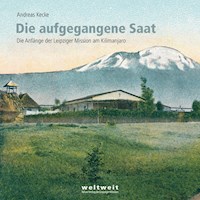

1892 entschied sich die Leipziger Mission, eine Expedition in die damalige Kolonie Deutsch-Ostafrika zu schicken und damit neben Südindien ein neues Missionsgebiet zu begründen. Die ersten Missionare schafften es innerhalb weniger Jahre, lebendige Gemeinden aufzubauen, die das Fundament der heutigen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania bilden. Wie war das möglich? Wer waren diese Männer? Was prägte ihre Arbeit? Den Autor, Pfarrer Andreas Kecke, führten seine historischen Recherchen zu der Einsicht, dass wir für die heutige Arbeit in einem weitgehend entchristlichten Umfeld viel lernen könnten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 189

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

„Dient dem Reich Gottes und nicht dem Deutschen Reich“*

„Gehet hin in alle Welt“

Warum zum Kilimanjaro?

Mission und Kolonialismus am Kilimanjaro

Eine Reise ins Ungewisse

Auszüge aus dem Reisetagebuch

Gerhard Althaus

Albin Böhme

Robert Faßmann

Emil Müller

Traugott Paesler

Geburtshilfe aus Indien

Die Missionsstation Madschame und ihr Leiter Emil Müller

Die Missionsstation Mamba und ihr Leiter Gerhard Althaus

Die dritte Missionsstation Moschi und ihr Leiter Robert Faßmann

Lernen aus der Vergangenheit

Warum ist die Kirche gewachsen?

Das Für und Wider von Traditionen

Anfänge in der Region Arusha

Zur Tötung von zwei Missionaren

Die tansanische Kirche heute

Exkurs: Heimatliche Unterstützung

Literaturverzeichnis

Anmerkungen zu verwendeten Schreibweisen

Während der Kolonialzeit entstandene Texte und Bildunterschriften werden im Original zitiert. Sie spiegeln die damals übliche Sprache wider, die wir heute teilweise rassistisch, sexistisch oder anderweitig anstößig empfinden. Auch die Ortsnamen und Namen ethnischer Gruppen wurden überwiegend in einer eingedeutschten Schreibweise verwendet.

Heute wird normalerweise auch in deutschsprachigen Kontexten die in Tansania ortsübliche Bezeichnung genutzt. Diese Form wird auch in diesem Buch verwendet, außer es handelt sich um eine historische Stationsbezeichnung (zum Beispiel Missionsstation Moschi). Auch wenn wir damit keine Einheitlichkeit mit den Originaltexten wahren können, ist es uns wichtig, jene oben genannten Ismen in unserer aktuellen Sprache nicht zu reproduzieren.

Für die Ortschaften werden heute folgende Schreibweisen verwendet:

Danksagung

Dieses Buch ist unter tatkräftiger Mithilfe von folgenden Personen entstanden:

Antje Lanzendorf hat das Layout erstellt und in ausführlichen Gesprächen die Perspektive der Lesenden eingebracht. Elke Bormann vom Bildarchiv des Leipziger Missionswerkes war die erste Person, die meine Recherche zu den rund 400 wiederentdeckten Fotoplatten von Emil Müller tatkräftig unterstützte. Professor für Geschichte und Kultur in Afrika Dr. Adam Jones von der Universität Leipzig sorgte für deren Veröffentlichung im International Mission Photography Archive (IMPA) und gab wichtige Hinweise. Prof. Dr. Peter Zimmerling, tätig als Professor für praktische Theologie an der Universität Leipzig, ermutigte mich nach kritischer Durchsicht des Manuskriptes zur Veröffentlichung der Arbeit. Birgit Pötzsch erstellte die Wanderausstellung zum Thema dieses Buches mit und gab wertvolle Verbesserungsvorschläge. Ingrid Schnippa überprüfte die Transkription der Handschriften und mit Katharina Reichl arbeitete ich die Korrekturen ein. Direktor Ravinder Salooja sowie Maja und Dr. Günter Kohler unterbreiteten wertvolle Verbesserungsvorschläge.

Meine Frau Maria Kecke stand mit großer Geduld hinter der Arbeit, ermutigte und lektorierte.

Allen gilt mein herzlicher Dank.

Grußwort des Leipziger Missionswerkes

Im Oktober 2018 jährte sich die Ankunft der ersten Missionare der Leipziger Mission am Kilimanjaro zum 125. Mal. Aus diesem Anlass entstand unter der Leitung von Antje Lanzendorf und Mitwirkung von Birgit Pötzsch, Harald Bollermann, Elke Bormann und Andreas Kecke sowie begleitet durch Dr. Adam Jones, Klaus-Peter Kiesel und Michaela Unterholzner die Wanderausstellung „Dient dem Reich Gottes und nicht dem Deutschen Kaiserreich“.

Sie wird seit Mai 2018 in verschiedenen Gemeinden und Einrichtungen in Mitteldeutschland gezeigt und ist auch weiterhin über das Tansaniareferat im Leipziger Missionswerk ausleihbar.

Eine Fassung in Swahili und Englisch wurde bei der Weltmissionskonferenz im März 2018 in Arusha, Tansania, präsentiert und anschließend der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania als Geschenk übergeben.

Auf der Grundlage der für diese Ausstellung erarbeiteten Texte und ausgewählten Zitate und Bilder ist das vorliegende Buch entstanden. Grau hinterlegt bilden sie den Rahmen für die kommentierenden Texte von Andreas Kecke. Die Texte der Ausstellung wurden für diese Publikation teilweise ergänzt oder leicht verändert.

Hinzugekommen sind auch einige bisher nicht veröffentlichte Bilder. Darunter sind zum Beispiel die Aussendungsfotos der vier ersten Missionare von 1893 aus dem Portraitalbum des Historischen Bildarchivs sowie historische Fotos aus dem Nachlass von Missionar Gerhard Althaus, der sich im Privatbesitz seiner Enkelin Dorothea Althaus-Pultke befindet. Diese Bilder wurden im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten „125 Jahre Lutherische Mission am Kilimanjaro“ digitalisiert und ergänzen nun den digitalen Bestand der historischen Afrikafotos des Leipziger Missionswerkes. Wir danken Familie Althaus für die Einwilligung zur Veröffentlichung dieser Bilder.

Als Tansania-Referent des Leipziger Missionswerkes freue ich mich, dass sich Pfarrer Andreas Kecke aus persönlichem Interesse heraus um weiterführende Recherchen zu den Anfängen der Leipziger Mission in Ostafrika verdient gemacht hat. Es ist ihm gelungen, teilweise unveröffentlichte und/oder in Vergessenheit geratene Dokumente zu verarbeiten. Dabei ist es ihm ein deutliches Anliegen, die Arbeit der Leipziger Missionare vor ungerechtfertigten Vorwürfen in Schutz zu nehmen.

Die Forschungsschwerpunkte von Pfarrer Andreas Kecke lagen einerseits auf dem Leben und Wirken von Missionar Emil Müller und der Verknüpfung von Mission und Kolonialismus, andererseits auf der Frage, warum sich das Christentum in Tansania so schnell erfolgreich ausgebreitet hat.

Das Buch „Die aufgegangene Saat“ von Andreas Kecke ist ein gutes Beispiel, wie sich aus der heutigen Partnerschaftsverbindung zwischen deutscher und tansanischer Kirche heraus ein Interesse für historische Zusammenhänge entwickeln kann.

Pfarrer Daniel Keiling, Tansania-Referent

Antje Lanzendorf, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit

Vorwort des Autors

Wenn man heute in Deutschland auf die Frage der christlichen Mission zu sprechen kommt, so hat man üblicherweise zwei Reaktionen zu erwarten: Erstens: Die Missionare sind durch das Kolonialsystem korrumpiert worden. Zweitens: Die Missionare haben unsere Kultur den „Eingeborenen“ übergestülpt.

Damit sind nahezu alle Haltungen zusammengefasst, egal ob man mit Schülerinnen und Schülern der zehnten Klasse oder mit Pfarrern und Pfarrerinnen im Konvent spricht. Die negative Rolle der Mission scheint so klar zu sein, dass darüber gar keine Diskussion mehr lohnt. Selbst von evangelistisch gesinnten Christinnen und Christen wird die Mission in einem Glaubensgespräch zu den großen Fehlern der Kirchen gezählt. Man möchte nicht annähernd in den Verdacht geraten, da etwas schön zu reden. Lieber nickt man zu allen Vorurteilen, um erklären zu können, was jetzt alles zu tun ist.

Eigentlich müsste man die Einsicht voraussetzen, dass es auch positiv zu bewertende Arbeit gegeben haben könnte. Schließlich ist die Zeit missionarischer Aktivitäten lang und sie geschah an unterschiedlichsten Orten und ging von verschiedensten Konfessionen aus. Letztlich dürfte doch auch ein gewisses Maß an Lernfähigkeit bei den aussendenden Stellen denkbar sein.

Angeregt durch ein geradezu entgegengesetztes Urteil von in Tansania lebenden Menschen versucht die vorliegende Arbeit der Frage nachzugehen: Was sind die Ursachen für das seit Beginn anhaltende Wachstum der lutherischen Kirche in Tansania?

Besondere Berücksichtigung sollen dabei die beiden Aspekte erhalten, wie sich die ersten von Leipzig ausgesandten lutherischen Missionare zum Kolonialsystem verhalten haben und wie sie mit der Kultur der Menschen vor Ort umgegangen sind.

Die lutherische Kirche in Tansania hat nicht nur die deutsche und englische Kolonialzeit überdauert, sondern ist auch aus der sozialistischen Phase gestärkt hervorgegangen. Entweder diejenigen, die den Samen gelegt haben, machten doch nicht alles falsch und wir können manches lernen, oder wir haben es hier mit einem Gottesbeweis zu tun. Der würde dann lauten: Gott existiert, weil nur er aus den großen Fehlern seiner Missionare die zweitgrößte lutherische Kirche schaffen kann.

Dieses Buch ist für Personen gedacht, die mit christlichen Gruppen arbeiten, einschließlich Religionslehrerinnen, Gemeindepädagogen, Pfarrerinnen und Pfarrer, überhaupt für jeden, der den Mut hat, mit anderen über die Wirkungsgeschichte der christlichen Botschaft ins Gespräch zu kommen.

Ich wünsche mir, dass die Leserschaft im Aussendungsland der Leipziger Missionare die zumeist aufrichtige christliche Gesinnung und den großartigen Einsatz der Männer und Frauen zur Kenntnis nimmt. Natürlich waren sie Kinder ihrer Zeit und hatten mit den politischen Gegebenheiten umzugehen. Wer nicht in einer Diktatur als Christ lebte und sich für die Menschen vor Ort einsetzte, sollte den Willen haben, die Zwänge, die Notwendigkeit zwischen mehreren Übeln zu wählen und strategische Überlegungen zur Erreichung eines guten Zieles zur Kenntnis zu nehmen.

Ich möchte auch gern eine Diskussion und ein damit verbundenes Nachdenken darüber anregen, ob es nicht doch kulturelle Praktiken gab und gibt, deren Überwindung sinnvoll war und heute auch noch ist.

Letztendlich führte mich diese historische Recherche zu der Einsicht, dass wir für die heutige Arbeit in einem weitgehend entchristlichten Arbeitsfeld viel lernen können.

Pfarrer Andreas Kecke

Die ersten vier Leipziger Missionare zu Besuch bei Missionsfamilie Hofmann, Mbungu, 23. Juli 1893

Bevor die fünf Leipziger Missionare ihren Fußmarsch in Richtung Kilimanjaro beginnen konnten, verbrachten sie mehrere Wochen in Mombasa. Von dort aus besuchten sie auch Familie Emilie und Johannes Hofmann, die 1886 von der Hersbrucker Mission zu den Wakamba im heutigen Kenia entsandt wurden. Mit dem Wiederbeitritt der Hersbrucker zur Leipziger Mission 1892 wurden auch sie Leipziger Mitarbeiter. hintere Reihe von links: Albin Böhme, Emil Müller, Robert Faßmann

vordere Reihe von links: Gerhard Althaus, Emilie Hofmann, Johannes Hofmann, Traugott Paesler

Nachlass Missionar Gerhard Althaus, Privateigentum Dorothea Althaus-Pultke

„Dient dem Reich Gottes und nicht dem Deutschen Reich“ 1

Missionsexpedition! Das klang abenteuerlich und spezifisch christlich. Ruf und Planung, Gott und Mensch steckten dahinter, Entscheidungen, Gehorsam, Fragen und Gebete. Am 30. Mai 1893 reisten wir in Leipzig ab, Faßmann, Emil Müller, Böhme und ich [Gerhard Althaus].

Gerhard Althaus, Mamba – Anfang in Afrika, 1935

Es dauerte gut zehn Jahre, bis das Kollegium der Leipziger Mission dem Drängen von verschiedenen Seiten nachgab, neben Indien ein weiteres „Missionsfeld“ zu betreten. Dass es 1892 zu diesem Entschluss kam, hing unleugbar mit der kolonialen Eroberung Ostafrikas zusammen. Man war sich durchaus bewusst, dass diese Verbindung auch Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Deshalb wurde den vier „jungen Glaubensboten“ die Weisung mitgegeben: „Denkt daran, dass ihr dem Reich Gottes und nicht dem Deutschen Reich dient“.

Aus der Arbeit der Leipziger Missionare im Norden des heutigen Tansanias sowie Berliner und Herrnhuter Missionare im Süden ist eine der mitgliederstärksten lutherischen Kirchen der Welt hervorgegangen – die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania (ELCT).

Zahlreiche Partnerschaften zeugen von einer über Jahrzehnte gefestigten Beziehung. Mit Dankbarkeit erinnert man sich in den tansanischen Gemeinden an die „Väter“, die ihnen vor 125 Jahren nicht nur das Evangelium, sondern auch Schulbildung und Gesundheitsversorgung gebracht haben.

Die kleine Missionsglocke. Illustriertes Missionsblatt für die Jugend herausgegeben von der Evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig

„Die kleine Missionsglocke“ erschien erstmals 1900 als monatliches Missionsblatt der Leipziger Mission für die Jugend. 1939 wurde sie mit Beginn des Zweiten Weltkrieges eingestellt. Besonders interessant sind die Beschreibungen der Illustrationen, die für die jüngere Zielgruppe umfangreicher ausfallen als sonst üblich. Sie sind heute wertvolle Quellen für die Erforschung des Historischen Bildarchivs.

Wie der Wunsch geweckt wurde, Missionar zu werden

Die Missionsgesellschaften gaben eine Vielzahl an unterschiedlichen Publikationen heraus. Zu ihren Zielgruppen gehörten auch Kinder und Jugendliche, die frühzeitig mit der Missionsarbeit vertraut gemacht werden sollten. Sie sollten zum einen selbst für den Missionsdienst begeistert werden („Die Ernte in der Heidenwelt ist groß, aber der Arbeiter sind wenig.“) und zum anderen die Arbeit mit Spenden unterstützen. Um persönliche Nähe zu schaffen, wurden anrührende Kinderschicksale erzählt, mit denen sich die gleichaltrigen Leserinnen und Leser identifizieren sollten.

Albin Böhme schildert, wie er schon in der Schulzeit durch die Lektüre von Missionsblättern vom Dienst in der „Heidenwelt“ erfahren hatte und tief berührt wurde:

„Durch diese erhielt ich manche Kenntnis von den traurigen Zuständen in der Heidenwelt, die allesamt einen tiefen Eindruck auf mich ausübten. Die schmerzlichsten Gefühle jedoch durchdrangen mein Herz, wenn ich mir einen Heiden vorstellte, wie er sich den größten Qualen und Martern unterzog, um von seinen Sünden freizuwerden und doch nicht zur inneren Ruhe kam. […] Durch solche inneren Vorgänge wurde oft in mir der Wunsch laut, doch auch ein Missionar zu werden und mich ganz in den Dienst meines Heilandes zu stellen, um den armen Heiden das alleinige Heil in Christo zu verkünden.“

Bewerbungsschreiben von Albin Böhme bei der Leipziger Mission

Das Missionshaus in Leipzig, heute Paul-List-Straße 19

1848 zog die 1836 in Dresden gegründete Missionsgesellschaft in die Universitätsstadt Leipzig um. 1855 wurde der Grundstein des Missionshauses gelegt. Prof. Dr. Karl Friedrich August Kahnis, Vorsitzender des Missionskollegiums, erklärte den fast 2.000 Gästen: „Es soll dies Haus ein Vaterhaus sein für unsere Sendboten in der Ferne, für die Zöglinge, die wir noch senden wollen, […] der Mittelpunkt aller Missionskräfte unserer Gesellschaft“. Condirector Dr. Besser ergänzte: „Unser Seminar soll werden – nicht eine Fabrik […] zur Herrichtung von Säemaschinen, in welche die Confession nur so eingeschüttet würde, sondern eine Wachstumsstätte lebendiger Säeleute […] selber getragen von Seiner widergebärenden, kirchenzeugenden und kirchenerhaltenden Kraft.“ Am 24. Juni 1856 erfolgte die Einweihung.

Foto, vermutlich um 1936, Historisches Bildarchiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.

1 Auf der Generalversammlung 1892 wurde ausdrücklich betont, dass man sich „nicht in den Dienst der kolonialen Bewegung in Deutschland stellen, nicht statt dem Reiche Gottes dem Deutschen Reiche dienen wolle.“ (Paul Fleisch: Hundert Jahre lutherischer Mission, Leipzig 1936, 267); „Es braucht deshalb kaum angesprochen zu werden, daß mit der Inangriffnahme eines neuen Missionsgebietes sich unsere Mission keineswegs in den Dienst der kolonialen Bewegung in Deutschland stellen und Geistliches und Weltliches vermengend, etwa statt dem Reich Gottes dem deutschen Reiche oder beiden zugleich dienen wolle. Sie will sich auch in Zukunft kein anderes Ziel setzen als das in ihren Grundbestimmungen Hervorgehobene: Sammlung von selbstständigen Gemeinden evangelisch-lutherischen Bekenntnisses unter den Heiden.“ (Unser Jahresfest am 8. Juni 1892; in Evangelisch-Lutherisches Missionsblatt, Leipzig 1892, 194)

„Gehet hin in alle Welt“

Die Entscheidung darüber, wo Sie sich niederlassen, soll und kann von hier aus ebensowenig getroffen werden, wie die nähere Bestimmung darüber, welche Arbeit geistiger und körperlicher Art gerade von Ihnen auf der Reise, bei Gründung einer Station und demnächst im eigentlichen Missionsdienst getan werden soll.

Vokationsschreiben des Missionkollegiums

Am 24. Mai 1893 standen vier junge Männer vor dem Altar der Leipziger Nikolaikirche: Gerhard Althaus, Albin Böhme, Robert Faßmann und Emil Müller. Sie folgten der Einladung Jesu, die bis heute an der Fassade des Leipziger Missionshauses zu lesen ist und die für alle Nachfolgerinnen und Nachfolger gilt: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Creatur! Marci 16,15.“

Für die vier „Pioniermissionare“ war es eine Reise ins Ungewisse. Unterwegs würde man auf sich selbst gestellt sein, unbekannte Gefahren, Krankheiten, Strapazen mussten aus eigener Kraft und Umsicht bewältigt werden. So hieß es im Vokationsschreiben des Missionkollegiums: „Die Entscheidung darüber, wo Sie sich niederlassen, soll und kann von hier aus ebensowenig getroffen werden, wie die nähere Bestimmung darüber, welche Arbeit geistiger und körperlicher Art gerade von Ihnen auf der Reise, bei Gründung einer Station und demnächst im eigentlichen Missionsdienst getan werden soll.“ Die Verantwortung für das Gelingen des Unternehmens lag auf den Schultern der vier Männer, von denen der jüngste 24, der älteste 27 Jahre alt war.

Missionsdirektor Dr. Karl von Schwartz

Karl von Schwartz, geboren 1847 in Benkendorf bei Halle/Saale, wird als bewusster Lutheraner beschrieben. In Braunschweig gründete er 1887 die Evangelisch-lutherische Vereinigung, die bis 1941 bestand. 1891 wurde er, damals Superintendent im Braunschweigischen, zum Nachfolger von Julius Hardeland als Missionsdirektor berufen. Ihm schien die „Zeit für eine ostafrikanische Mission“ gekommen, sodass er unter anderem die Wiedervereinigung mit der Hersbrucker Mission bei der Generalversammlung 1892 vorantrieb. Zehn Jahre nach der Aussendung der ersten Leipziger Missionare an den Kilimanjaro unternahm er 1903 eine Visitationsreise nach Ostafrika. Im selben Jahr wurde er von der Universität Rostock zum Doktor der Theologie promoviert. Aus gesundheitlichen Gründen übernahm er 1911 eine Pfarrstelle in Querum bei Braunschweig. Er starb 1923.

Foto, vermutlich um 1910, Historisches Bildarchiv des Evangelisch-Lutherischen Missionswerkes Leipzig e.V.

Warum zum Kilimanjaro?

Wir haben lange gezögert, ehe wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Aber wir mußten uns zuletzt sagen: „Gott will es“. So geht denn hin in Gottes Namen. Wir lassen euch nicht gehen mit fliegenden Hoffnungen; wir wissen wohl, es ist Geduldsarbeit, wir rechnen nicht auf rasche Erfolge – es ist Gründungsarbeit.

Prof. Dr. Christoph Ernst Luthardt, Vorsitzender des Missionskollegiums, bei der Abordnung in der Leipziger Nikolaikirche am 24. Mai 1893

Die Entscheidung, eine Mission in Deutsch-Ostafrika unter den Wachagga am Kilimanjaro zu begründen, war maßgeblich auf die Mitglieder, Förderer und Unterstützer der Mission im Kaiserreich zurückzuführen – begünstigt durch einen Wechsel im Direktorat zu Karl von Schwartz, der 1891 berufen wurde. Eine Mission in den Kolonien wurde einerseits als „Beruf“ im „lutherischen Sinne“ und andererseits auch als Möglichkeit gesehen, das Dasein der Mission als „Winkelsache“ zu beenden.

Als 1892 die von den Anglikanern (Church Missionary Society, CMS) verlassene Station Moshi-Kitimbirihu am Kilimanjaro erworben wurde, stand endgültig fest, dass Leipzig diese Missionsarbeit fortsetzen wird. Gleichzeitig wurde die 1886 im bayrischen Hersbruck gegründete „Gesellschaft für ev.-luth. Mission in Ostafrika“ von der Leipziger Mission rücküberführt. Diese hatte bis 1891 drei Stationen im Kambaland innerhalb der benachbarten englischen Kolonie, dem heutigen Kenia, gegründet.

„Protocoll über die Beschlüsse der Generalversammlung der evangelischlutherischen Mission dahier“ 8. Juni 1892

Am 8. Juni wurde in der Generalversammlung der evangelisch-lutherischen Mission der Beschluss gefasst, ein neues Missionsgebiet in Ostafrika in Angriff zu nehmen:

„Bezüglich der Inangriffnahme eines neues Missionsgebietes:

Das Missionskollegium wird ermächtigt, ein neues Missionsgebiet und zwar in Ostafrika in angriff zu nehmen und ersucht, die Vorbereitungen hierzu baldmöglichst zu treffen;Das Collegium wird ermächtigt, mit den Vertretern der bayerischen Mission für Ostafrika ins Benehmen zu setzen, um eine Verbindung mit dem Hersbrucker Verein herzustellen.Die Art und Weise der Verbindung mit Hersbruck festzustellen, wird dem Collegium überlassen unter der Voraussetzung, daß die oberste Leitung beider Missionsgebiete für das Missionscollegium in Leipzig gewahrt wird.Der Beschluss Nr. 4 wird mit Ausnahme der schwedischen Abgeordneten, welche sich der Abstimmung enthält (sic!), einstimmig gefaßt.“

Digitalisat: Franckesche Stiftungen zu Halle

Ein entscheidender Wendepunkt der Geschichte

„Das Jahresfest am 24. Mai 1893 bedeutete für die Leipziger Mission einen entscheidenden Wendepunkt ihrer Geschichte. An diesem Tage standen vor dem Altar der alten, ehrwürdigen Nikolaikirche in Leipzig die vier Missionare Althaus, Müller, Faßmann und Böhme, um nach Deutsch-Ostafrika abgeordnet zu werden. [...] Als Deutschland in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts überseeische Kolonien erwarb, ergab sich damit die ernste Frage, ob es nicht Pflicht der deutschen Missionsgesellschaften sei, vor allem den Heiden in den eigenen Schutzgebieten das Evangelium zu bringen, nach dem Worte des Apostels Paulus: ‚So jemand seine Hausgenossen nicht versorgt, der ist ärger als ein Heide.‘ [...]

Unsere Mission konnte sich lange nicht entschließen, den gleichen Weg zu gehen, zwar hatte man schon im Jahre 1882 die Frage erwogen, aber die hohen Kosten und die Erfahrungen anderer Gesellschaften, die gleichzeitig auf mehreren großen Gebieten arbeiten, schreckten zurück.

[...] als im Jahre 1892 die Englische Kirchenmission sich durch politische Schwierigkeiten genötigt sah, ihre Station Moschi am Kilimanjaro abzugeben, erblickte die Generalversammlung darin einen deutlichen Fingerzeig und beschloss in Gottes Namen und im Vertrauen auf die tatkräftige Hilfe der alten, treubewährten Freundeskreise in Ostafrika mit der Arbeit einzusetzen. “

Missionsinspektor Martin Weishaupt, Gottes Spuren im afrikanischen Bergland. Bilder aus der Leipziger Missionsarbeit in Ostafrika, 5

Mission und Kolonialismus am Kilimanjaro

An der Stirnseite des Missionshauses in Leipzig steht bis heute dieser Befehl: „Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Creatur! Marci 16,15“ Es ist gleichsam die Funktionsbeschreibung des Hauses. Jesus hat dieses Vermächtnis seinen Jüngern mitgegeben. Er hat ihnen damit in aller Verzagtheit und trotz ihres scheinbaren Unvermögens den Mut und die Kraft gegeben, zu Botschaftern des christlichen Glaubens zu werden.

Die Aussendung der vier Pioniermissionare geschah aufgrund des Beschlusses der Generalversammlung2, neben Indien ein zweites Missionsfeld in Ostafrika zu eröffnen. Als konkrete Gründe für die Inangriffnahme eines neuen Missionsgebietes nannte Missionsdirektor Karl von Schwartz die vielen Missionare in Ausbildung, die „nicht alle in Indien verwendet werden können“3 und die Beobachtung, dass„die Stimmung der heimatlichen Missionsgemeinden darauf hinweise“ und „sie zu neuem Missionseifer anregen würde“4.