Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien

- Sprache: Deutsch

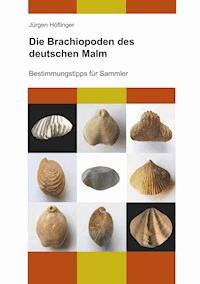

Das Buch wendet sich vorwiegend an Fossiliensammler. Es behandelt kompakt und anschaulich den größten Teil der deutschen Brachiopodenfauna des Malms (Oberer Jura). Es gibt umfangreiche Tipps zur Bestimmung eigener Funde. Auf 132 Seiten werden 74 Brachiopodenarten vorgestellt. Mit mehr als 1.000 Einzelfotos werden hierzu Belegexemplare in meist 4 Ansichten präsentiert. Soweit möglich wird für jede Art die historische Abbildung der Erstveröffentlichung oder eine vergleichbare historische Abbildung wiedergegeben. Eine stratigrafische Reichweitentabelle erleichtert das Auffinden von möglichen Arten in einer bestimmten Formation. Lediglich das für den normalen Sammler kaum zugängliche Armgerüst wurde bei den Beschreibungen ausgespart. Die Beschrei-bungen beschränken sich auf die äußerlich erkennbaren Merkmale des Brachiopodengehäuses. Dieses Buch dient hervorragend als Einstieg in das Thema Brachiopoden. Aber auch für Studenten und Wissenschaftler kann es als einfach zu handhabende Gesamtübersicht über die Brachiopoden des Malms nützlich sein.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 101

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

Vorwort

Bestimmung

Grundbegriffe

Umriss

Seitenkommissur

Frontkommissur

Schnabelkrümmung

Armgerüst

Schichtenfolge des Malm

Lingula

Lingula zeta

(QUENSTEDT, 1871)

Discinisca

Craniscus

Craniscus corallina

(QUENSTEDT, 1852)

Craniscus tripartitus

(MUENSTER, 1840)

Craniscus bipartitus

(MUENSTER, 1837)

Craniscus velatus

(QUENSTEDT, 1858)

Craniscus porosus

(MUENSTER)

Lacunosella (Lacunosella)

Lacunosella (L.) lacunosa

(SCHLOTHEIM, 1813)

Lacunosella (L.) arolica

(OPPEL, 1865)

Lacunosella (L.) cracoviensis

(QUENSTEDT, 1871)

Lacunosella (L.) prosimilis

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) multiplicata

(ZIETEN, 1832)

Lacunosella (L.) subsimilis

(SCHLOTHEIM, 1820)

Lacunosella (L.) amstettensis

(FRAAS, 1858)

Lacunosella (L.) sparsicosta

(QUENSTEDT, 1858)

Lacunosella (L.) pseudoacuta

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) sp.

Lacunosella (L.) dilatata

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) polita

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) silicea

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) exaltata

(ROLLIER, 1917)

Lacunosella (L.) trilobataeformis

WISNIEWSKA, 1932

Lacunosella (L.) trilobata

(ZIETEN, 1832)

Lacunosella (L.) vaga

(CHILDS, 1969)

Lacunosella (L.) visulica

(OPPEL, 1866)

Lacunosella (Dichotomasella)

Rhynchonelloidella

Rhynchonelloidella fuerstenbergensis

(QUENSTEDT, 1858)

Monticlarella

Monticlarella strioplicata

(QUENSTEDT, 1858)

Monticlarella triloboides

(QUENSTEDT, 1852)

Monticlarella striocincta

(QUENSTEDT, 1858)

Capillirostra

Capillirostra finkelsteini

(BOESE, 1894)

Echinirhynchia

Echinirhynchia senticosa

(SCHLOTHEIM, 1820)

Septaliphoria

Septaliphoria pinguis

(ROEMER, 1836)

Septaliphoria corallina

(LEYMERIE, 1846)

Somalirhynchia

Somalirhynchia moeschi

(HAAS, 1890)

Torquirhynchia

Torquirhynchia speciosa

(MUENSTER, 1839)

Isjuminelina

Isjuminelina pseudodecorata

(ROLLIER, 1917)

Neothecidella

Neothecidella ulmensis

(QUENSTEDT, 1858)

Neothecidella antiqua

(MUENSTER in GOLDFUSS, 1840)

Parabifolium

Parabifolium priscum

PAJAUD, 1966

Loboidothyris

Loboidothyris gigas

(QUENSTEDT, 1871)

Loboidothyris subselloides

WESTPHAL, 1970

Colosia

Colosia zieteni

(LORIOL, 1876-1878)

Dictyothyris

Dictyothyris alba

(QUENSTEDT)

Dictyothyris kurri

(OPPEL, 1857)

Argovithyris

Argovithyris birmensdorfensis

(MOESCH, 1867)

Argovithyris baugieri

(d‘ORBIGNY, 1849)

Argovithyris stockari

(MOESCH, 1867)

Argovithyris lucerna

(WESTPHAL, 1970)

Argovithyris lucerna var. globulosa

Argovithyris bisuffarcinata

(SCHLOTHEIM, 1820)

Habrobrochus

Habrobrochus subsella

(LEYMERIE, 1846)

Heterobrochus

Heterobrochus incultus

COOPER, 1983

Juralina

Juralina insignis

(SCHUEBLER in ZIETEN, 1832)

Juralina sp.

Placothyris

Placothyris rollieri

(HAAS, 1893)

Nucleata

Nucleata nucleata

(SCHLOTHEIM, 1820)

Terebratulina

Terebratulina substriata

(SCHLOTHEIM, 1820)

Terebratulina silicea

(QUENSTEDT, 1858)

Aulacothyris

Aulacothyris impressa

(ZIETEN, 1834)

Cheirothyris

Cheirothyris fleuriausa

(D’ORBIGNY, 1850)

Ornithella

Ornithella lampadiformis

(ROLLIER, 1919)

Ornithella moeschi

(MAYER in MOESCH, 1867)

Ornithella pentagonalis

(BRONN, 1841)

Ornithella waageni

(ZITTEL, 1870)

Ornithella pseudolagenalis

(MOESCH, 1867)

Zeillerina

Zeillerina humeralis

(ROEMER, 1839)

Dictyothyropsis

Dictyothyropsis loricata

(SCHLOTHEIM, 1820)

Dictyothyropsis

?

guembeli

(OPPEL, 1866)

Dictyothyropsis pectunculus

(SCHLOTHEIM, 1820)

Dictyothyropsis runcinata

(OPPEL & WAAGEN, 1866)

Zittelina

Zittelina orbis

(QUENSTEDT, 1858)

Zittelina gutta

(QUENSTEDT, 1858)

Zittelina friesenensis

(SCHRUEFER, 1863)

Ismenia

Ismenia pectunculoides

(SCHLOTHEIM, 1820)

Ismenia recta

(QUENSTEDT, 1858)

Terebratuliden-Tabelle

Terebratuliden-Schlüssel

Lacunosellen-Tabelle

Lacunosellen-Schlüssel

Zeittafel

Stratigraphie der Fundorte

Systematik

Literatur

Index der Fossilnamen

Vorwort

Die meisten Sammler fangen klein an – ausgenommen natürlich diejenigen, die eine Sammlung geerbt haben. Wie der Name schon sagt, sammeln sie zunächst nur, d.h. sie tragen Stück für Stück Dinge zusammen, die ihnen aus dem einen oder anderen Grund attraktiv erscheinen. Mit zunehmendem Umfang der Sammlung erwächst dann oft ein ernsthaftes Interesse an der Natur der Sammlungstücke. Mit der intensiveren Beschäftigung kommt aber auch sehr schnell die Erkenntnis, dass man die Sammeltätigkeit in Bahnen lenken muss, wenn man noch die Chance wahren will ein tieferes Verständnis für seine Sammlung zu entwickeln und die Sammlung zu einem höheren – wenn auch meist ideellen – Wert zu führen. Man wird also seine Sammlung strukturieren und in der Regel auch begrenzen.

Fossiliensammlungen werden dabei gerne an der Systematik, einem Erdzeitalter oder an einer bestimmten Region ausgerichtet. Mit der gewählten Einschränkung entsteht aber auch sehr schnell der Wunsch innerhalb dieser Grenzen eine Vollständigkeit zu erreichen. Dazu ist es erforderlich zu wissen, was man denn schon hat und was nicht. Die Bestimmung der Fundstücke ist hierzu die unabdingbare Voraussetzung.

An diesem Punkt angekommen beginnt die Suche nach entsprechender Literatur oder anderen Quellen der Erkenntnis. Es werden Bücher und wissenschaftlicher Aufsätze gewälzt, das Internet durchwühlt und erfahrene Sammler konsultiert. So nach und nach wächst das Wissen aber auch die Einsicht, dass die Bestimmung keine in vollem Maße erlernbare Kunst ist, sondern dass man mit wachsender Erfahrung zwar besser aber wohl niemals perfekt werden kann.

Im Falle der Brachiopoden hat das auch gut nachvollziehbare Gründe. Das 19. Jhd. war das Jahrhundert der Naturforscher. Mit enormem Elan wurde in allen Ecken der Welt geforscht, gesammelt und beschrieben. Unzählige Brachiopodenarten wurden aufgestellt und mehr oder weniger gut bebildert und beschrieben. Zunächst unterschied man die Arten ausschließlich nach äußeren Gehäusemerkmalen, die sich oft in den Artnamen widerspiegeln. Die Abbildungen in Veröffentlichungen waren dabei leider nicht immer präzise am Original ausgerichtet, und es wurde auch nicht immer ein sehr typisches Exemplar einer Art ausgewählt, in vielen Fällen aus Mangel einer ausreichenden Anzahl von Fundstücken. Zudem waren die Angaben der Fundschicht und des Fundortes oft vage oder fehlend.

Da man sich aber im Laufe der Zeit auf das Prioritätsprinzip verständigt hat, wird auch heute noch auf diese ganz alten Erstbeschreibungen Bezug genommen und viele der alten Namen bleiben noch gültig und auch in Gebrauch, solange keine wissenschaftliche Revision der Art oder Gattung durchgeführt wurde, die eventuell eine Änderung notwendig machen würde.

Mit fortschreitendem 19. Jhd. wurden nicht nur die Abbildungen originalgetreuer sondern es gewannen insbesondere bei den terebratuliden Brachiopoden die inneren Merkmale des Gehäuses - vorwiegend das Armgerüst - zunehmend an Bedeutung. Sehr ähnliche oder homöomorphe Brachiopoden konnten sich durch deutlich verschiedene Armgerüste unterscheiden. Konsequenterweise wurden etliche neue Brachiopodenarten und –gattungen kreiert. Dieser Trend ist bis heute ungebrochen. Oft werden winzigste Unterschiede im Aufbau des Armgerüsts zum Anlass für die Aufstellung neuer, die Umdefinition alter Arten oder die Änderung der Zuordnung zu Gattungen genommen.

Die Konzentration auf das Armgerüst beschert nicht nur dem Sammler das Problem, dass er kaum die Möglichkeit hat an Hand des Armgerüsts seine Funde zu bestimmen, es hat birgt auch noch eine andere Problematik. Das terebratulide Armgerüst ist eine komplizierte Schleife im Innenraum, die sich bereits in einem frühen Entwicklungsstadium herausbildet. Mit wachsendem Gehäuse wächst dabei auch das Armgerüst. Damit eine kalkige Schleife wachsen kann, sind komplexe Prozesse erforderlich. Es muss an bestimmten Stellen Material abgebaut und an anderen Stellen wieder angebaut werden. Das führt dazu, dass das Armgerüst in verschiedenen Entwicklungsstadien immer etwas unterschiedlich aussehen kann. Wie leicht einzusehen, kann dies leicht zu Fehlinterpretationen führen und wird auch sicher gelegentlich zu unnötigen oder fehlerhaften Artfestlegungen geführt haben.

Neben der Auswertung des Armgerüsts haben im 20. Jhd. aber auch statistische Methoden Einzug gehalten. Dabei wird die Geometrie des Gehäuses möglichst vieler ähnlicher Exemplare eines Fundortes oder einer Fundschicht mit bestimmten Messwerten erfasst und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten grafisch aufgetragen. Entstehen dabei deutlich voneinander abweichende Punktwolken, so wird es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um verschiedene Arten handeln. Im Zentrum einer Punktwolke kann man auch leicht ein sehr typisches Exemplar einer Population finden und zum Typus einer Art erheben.

Diese Methode ist insbesondere sinnvoll, wenn die Unterschiede im Inneren des Gehäuses gering sind. Dies ist z.B. bei den rhynchonelliden Brachiopoden der Fall. Leider steht diese statistische Untersuchung für viele Malmbrachiopoden noch aus. Gerade die in Deutschland sehr häufigen und weit verbreiteten Vertreter der Gattung Lacunosella sind bislang so gut wie gar nicht statistisch ausgewertet worden.

Da man sich in der Wissenschaft für stratigraphische Zwecke im Wesentlichen auf Ammoniten verständigt hat, die bei wechselnden Umweltbedingungen sehr schnell neue Arten hervorgebracht haben, ist das Interesse der Universitäten an der Fortschreibung und Verbesserung der Brachiopoden-Systematik nicht sehr hoch, um nicht zu sagen äußerst gering und innerhalb der knappen Budgets nur schwer zu begründen. Es besteht deshalb nur wenig Hoffnung, dass in absehbarer Zeit notwendige Revisionen durchgeführt werden.

Natürlich haben sich auch Brachiopoden veränderten Lebensbedingungen anpassen müssen. Heute zu einer Art gezählte Brachiopoden im Malm α gesammelt sehen schon verschieden aus von denen im Malm γ zu findenden. Nur ist es wegen der recht großen Variationsbreite schwierig Kriterien hierfür festzulegen. Dafür sind genau horizontierte Aufsammlungen in größerer Menge und umfangreiche Analysen notwendig. Es bleibt für nachfolgende Generationen also noch viel zu tun. Es kommt deshalb nicht selten vor, dass mangels klarer Kriterien leicht verschiedene Formen zeitlich unterschiedlicher Schichten in eine Art gepresst werden.

Es ist nun nicht so, dass noch gar nicht versucht worden wäre Brachiopoden für stratigraphische Zwecke zu benutzen. In Einzelfällen für bestimmte Schichten und Regionen ist das schon gemacht worden. Allerdings wurden dazu meist sehr geringe Veränderungen der Arten herangezogen, die nicht immer einfach nachzuvollziehen und für uns Sammler in der Regel kaum erkennbar sind. Wir werden deshalb Mut zur Lücke haben müssen und nicht alle jemals beschriebenen Arten berücksichtigen können.

Da auf der eine Seite das Armgerüst als Bestimmungsmerkmal für den Sammler ausfällt auf der anderen Seite gründliche Revisionen auch unter Berücksichtigung statistischer Methoden noch ausstehen, bleibt oft nur der Weg uns an den alten Originalabbildungen und –beschreibungen zu orientieren. Deshalb wurde in diesem Buch versucht zu vielen vorgestellten Arten immer möglichst die erste oder zumindest eine klassische Abbildung zur Orientierung zu bieten.

Jürgen Höflinger

Für die Überlassung von Belegstücken danke ich Dr. Dietmar Greifeneder, Nils Jung, Manuel Pauser, Peter Rümpelein, Stephan von Salviati, Bernd Wegener und Matthias Weißmüller.

Bestimmung

Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass

Fundort und

Fundschicht

möglichst genau bekannt sind. Dabei ist es nicht immer erforderlich den ganz genauen Horizont zu kennen, da viele Malm-Brachiopodenarten – aus unserer notgedrungen groben Sammlersicht gesehen - „Langläufer“ waren, d.h. die Arten haben nur mit geringen Veränderungen eine relativ lange Zeit überdauert.

Will trotzdem eine Zuordnung auf die hier beschriebenen Arten nicht gelingen, ist es hilfreich sogenannte Sammelnamen zu benutzen, die verschiedene nicht so leicht zu trennende Arten zusammenfassen oder auch auf historische nicht mehr gültige und deutlich weiter gefasste Namen als „Notanker“ zurück zugreifen. Das ist weniger verwerflich als es sich anhört, denn was eine Art ist und wie sich Arten voneinander unterscheiden ist bei fossilen Lebewesen auch unter Wissenschaftlern durchaus noch nicht ausdiskutiert. Bei heute lebenden Tieren ist damit eine Fortpflanzungsgemeinschaft gemeint. Bei fossilen Tieren ist diese Definition aus naheliegenden Gründen so nicht brauchbar. Einen allgemeingültigen Ersatz gibt es nicht.

Für uns Sammler sollten deshalb verschiedene Arten auch äußerlich möglichst klar unterscheidbar sein. Die wichtigsten äußeren Eigenschaften von Brachiopoden sind dabei:

Größe

Umriss

Gehäusewölbung

Gehäuseornamentierung (z.B. Rippen, Falten, Stacheln, Anwachslinien)

Seitenkommissur

Frontkommissur

Schnabelform und –stellung

Stielloch

Arialkanten

Bei einem zu bestimmenden Brachiopoden sollte man diese Merkmale genau analysieren und festhalten, denn der Vergleich mit Abbildungen ist wegen der Variabilität der Arten nicht immer ausreichend. Man sollte auch die Beschreibung stets mit berücksichtigen. Hier gibt es oft wichtige Hinweise auf ganz spezifische Eigenschaften einer Art oder Gattung.

Da im deutschen Malm bis auf wenige, eher unscheinbare Brachiopoden der Ordnungen Lingulida, Craniida und Thecideida nur Brachiopoden der Ordnungen Rhynchonellida und Terebratulida vorkommen, können wir uns auf die im Folgenden definierten Gehäuseeigenschaften beschränken.

Grundbegriffe

Umriss

Der Umriss ist das Profil des Gehäuses, wenn man auf die Armklappe sieht.

Typische Umrissformen

Seitenkommissur

Die Seitenkommissur ist die Form der Trennlinie der beiden Klappen von der Seite aus gesehen.

Typische Seitenkommissuren

Frontkommissur

Die Frontkommissur ist die Form des Stirnrandes, die durch die Trennlinie der beiden Klappen gebildet wird, dabei ist das Stielloch stets nach oben gerichtet (Stielklappe unten, Armklappe oben).

Typische Frontkommissuren

Schnabelkrümmung

Schnabelkrümmung im Verhältnis zur Seitenkommissur

Armgerüst

Im Innern des Brachiopodengehäuses befindet sich das Armgerüst. Dies ist ein kalkiges, filigranes Skelett, an dem die Weichteile Halt finden, insbesondere die vielen tentakelartigen Fortsätze, mit denen das Wasser zur Ausfilterung der Nahrung herbei gestrudelt wird. Das Armgerüst ist an der Armklappe befestigt, daher der Name dieser Schale.

Bei den Malm-Brachiopoden gibt es zwei Armgerüsttypen: das rhynchonellide und das terebratulide Armgerüst. Die Brachiopoden der Gattungen Lingulida, Craniida und Thecideida bilden kein Armgerüst aus.