Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: E.S. Mittler & Sohn

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

"Am 12. November 1955 - dem 200. Geburtstag des preußischen Heeresreformers Gerhard von Scharnhorst - erhielten die ersten 101 Soldaten der Bundeswehr in einer Garage in Bonn ihre Ernennungsurkunden. Die Soldaten steckten noch in umgeschneiderten amerikanischen Uniformen. Im Geiste Scharnhorsts sollten sie gemeinsam mit ihren rund 495.000 Kameraden, die im Kalten Krieg hinzukamen, in den nächsten Jahrzehnten als Bürger in Uniform für ihre Heimat eintreten. Die Bundeswehr alter Prägung mit dem Auftrag der grenznahen Verteidigung ist inzwischen zu einer modernen Kriseninterventionsarmee geworden. Die Bundesrepublik Deutschland stellt 50 Jahre nach Gründung ihrer Armee das zweitgrößte militärische Kontingent bei internationalen Missionen - nach den Vereinigten Staaten. Nie zuvor war eine deutsche Armee so erfolgreich in der Bewahrung des Friedens, so tief verwurzelt in der Demokratie, so anerkannt von den Nachbarn und so akzeptiert von der Bevölkerung. Die Bundeswehr - eine Erfolgsgeschichte? Diese Frage versucht dieses Buch zu beantworten. Es zeichnet eine Entwicklung einer ganz besonderen Armee nach. Und es erzählt von den Geschichten hinter der Geschichte - informativ und faktenreich."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 391

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

André Uzulis

Die Bundeswehr

Eine politische Geschichte von 1955 bis heute

Verlag E.S. Mittler & Sohn

Hamburg · Berlin · Bonn

Impressum

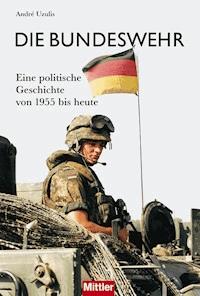

Titelabbildung: Deutscher KFOR-Soldat im Einsatz (Foto: BMVg)

Ein Gesamtverzeichnis der lieferbaren Titel der Verlagsgruppe

Koehler/Mittler schicken wir Ihnen gern zu. Senden Sie

eine E-Mail mit Ihrer Adresse an: [email protected]

Sie finden uns auch im Internet unter: www.koehler-mittler.de

Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.

eISBN 978-3-8132-1010-1

ISBN 3-8132-0847-8

© 2005 by Verlag E.S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg · Berlin · Bonn

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten.

Produktion: Inge Mellenthin

e-Book Produktion: rombach digitale manufaktur, Freiburg

Inhalt

Titel

Impressum

Inhalt

Einleitung

Deutschland unbewaffnet (1945–1955)

Vorgeschichte der Bundeswehr

Die Bundesrepublik tritt der NATO bei

Die Armee im Aufbau (1955–1957)

Die Debatte um die Wiederbewaffnung

Gründung der Bundeswehr

Gründung der Nationalen Volksarmee der DDR

Rechtliche Grundlagen der Bundeswehr

Unterschiede zu anderen Armeen

Innere Führung und Traditionsbildung

Militärseelsorge

Die Armee im Kalten Krieg (1958–1989)

Atomwaffen für die Bundeswehr?

Jahre der Gestaltung: 1957–1965

Die Spiegel-Affäre

Diskussion um eine Multilaterale Atomstreitmacht (MLF)

Der Starfighter

Generale gegen den Minister

Die NATO-Strategie der »Flexiblen Antwort«

1968 – frischer Wind auch in den Streitkräften

Abschreckung und Verhandlungen

Der NATO-Doppelbeschluss

Die Armee der Einheit (1990–1995)

Die deutsche Wiedervereinigung

Teilintegration der NVA

Die Bundeswehr im vereinten Deutschland

Von der Reform zur Transformation

Die Armee im Einsatz (1995–2005)

Deutschland in der neuen NATO

Hilfe bei Katastrophen

Friedensmissionen und Krisenreaktionen

Kosovo-Krise

Internationaler Terrorismus – die neue Bedrohung

Die Armee der Zukunft

Frauen an den Waffen

Reserve – gestern, heute, morgen

Die Frage nach der Wehrpflicht

Sicherheit im 21. Jahrhundert

Anhang

Die Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland

Die Generalinspekteure der Bundeswehr

Die Wehrbeauftragten des Bundestages

Chronik

Literaturverzeichnis

Personenregister

Einleitung

Die Bundeswehr hat 2005 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Sie ist die friedfertigste Armee, die in Deutschland jemals aufgestellt wurde. Nie zuvor waren deutsche Streitkräfte so erfolgreich in der Bewahrung des Friedens, so tief verwurzelt in der Demokratie, so anerkannt von den Nachbarn und so akzeptiert von der Bevölkerung. Die Bundeswehr ist unumstritten ein Teil der Gesellschaft. Die Landesverteidigung durch die Bundeswehr findet bei 95 Prozent der Deutschen nach einer repräsentativen Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts TNS Emnid vom Sommer 2004 mit 2.000 Befragten Zustimmung. Jeweils über 90 Prozent liegen die Zustimmungswerte für Hilfseinsätze im In- und im Ausland. Und für friedenssichernde Einsätze der Bundeswehr sind immerhin noch 81 Prozent. Zu keiner Zeit in der Geschichte der Bundesrepublik hatte die Truppe eine höhere Reputation.

Seit fünf Jahrzehnten hat die Bundeswehr entscheidenden Anteil an der Friedenssicherung in Europa im Rahmen des Nordatlantischen Bündnisses. Seit zehn Jahren trägt sie außerdem maßgeblich zur internationalen Krisenbewältigung bei. Deutsche Soldaten sind inzwischen weltweit präsent. Sie sind nicht als Eroberer wie in früheren Zeiten gekommen, sondern mit dem Auftrag, Frieden zu sichern, und nicht selten auch als Entwicklungshelfer – hoch anerkannt und geschätzt von der Mehrheit der Menschen in den Ländern, in denen sie Dienst tun. Proteste gegen öffentliche Gelöbnisse oder »Mörder«-Rufe wie noch zehn Jahre zuvor bei den Feierlichkeiten zum 40. Gründungstag der Bundeswehr, gab es 2005 nicht.

Von den ersten Freiwilligen in den nicht so recht passen wollenden »Affenjäckchen« in rheinischen Kasernen bis zu den High-Tech-Kämpfern des Kommandos Spezialkräfte im Flecktarn im Hindukusch war es ein weiter Weg. Die Bundeswehr ist – obwohl verfassungsrechtlich dem Parlament unterworfen – stets ein behutsam genutztes Instrument der Regierung gewesen, die Rolle der Bundesrepublik in der internationalen Politik zu definieren und zu unterstützen. Seit Adenauer spielten alle Bundeskanzler mal mehr, mal weniger die Karte »Bundeswehr«, um sich auf internationalem Parkett zu positionieren, um den Wert der deutschen Außenpolitik zu steigern. Sie taten dies ohne Überheblichkeit. Sonst wäre das so schwierig gewonnene Vertrauen in die deutsche Politik rasch zerstört worden. Die Militärpolitik der Bundesrepublik war stets eingebunden in das Bündnis und abgestimmt mit den Partnern. Darin unterscheidet sie sich deutlich von früheren deutschen Staaten, und das erklärt ihren Erfolg. Zug um Zug hat die Bundesrepublik in der Sicherheitspolitik mehr Verantwortung übernommen. Nach den stürmischen Aufbaujahren war es vor allem das Jahrzehnt ab Mitte der 90er Jahre, in denen die Dynamik der Entwicklung immer atemberaubender wurde.

Die Zeitenwende der Jahre 1989/90 hat kaum eine deutsche Institution derart verändert wie die Bundeswehr. Nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes schien es für die mit ihrem Auftrag zur Landesverteidigung so erfolgreich gewesene Truppe, als sei ihr nicht nur der Gegner abhanden gekommen, sondern auch die Zukunft. Dem war nicht so, das zeigten rasch die neuen Aufgaben in der internationalen Krisenbewältigung und Terrorismusbekämpfung. 1995 wurden für den Bosnien-Einsatz erstmals Bundeswehrsoldaten unter Kriegsbedingungen in eine Krisenregion außerhalb des NATO-Gebietes geschickt. 1999 nahm die Bundeswehr mit den NATO-Luftangriffen gegen Serbien im Zusammenhang mit der Lage im Kosovo zum ersten Mal an einem – humanitär zwar zu rechtfertigenden, völkerrechtlich aber umstrittenen – Krieg teil. Nach den Terrorangriffen vom 11. September 2001 schickte Deutschland Soldaten ans Horn von Afrika und nach Afghanistan. Das künftige Aufgabenspektrum der Bundeswehr wird mehr denn je durch globale sicherheitspolitische Entwicklungen bestimmt sein. Schon heute ist die Bundesrepublik Deutschland nach den Vereinigten Staaten die Nation mit den meisten Soldaten in internationalen Missionen.

Mit 50 Jahren ist die Bundeswehr doppelt so alt wie der Offiziernachwuchs, der zurzeit an den Offizierschulen von Heer, Luftwaffe und Marine ausgebildet wird. Ein Offizieranwärter, der heute in die Bundeswehr eintritt, kann sich nicht sicher sein, in welche Missionen und Länder er während seiner Laufbahn geschickt wird. Schon gar nicht vermag er sich die Struktur der Truppe vorzustellen, die sie dereinst am Tage seiner Pensionierung haben wird. Dafür haben sich die Anforderungen an einen Offizier dramatisch erweitert. Er – oder seit dem Januar 2001 auch: sie – muss heute kämpfen, stabilisieren und helfen können, und das auch noch in unterschiedlichen Regionen und Kulturen. Das war für einen jungen Mann, der sich Ende der 50er Jahre für den Dienst an der Waffe entschied, vollkommen anders. Die Blöcke waren fest gefügt, die Risiken in einer Welt des Undenkbaren und doch Möglichen – des atomaren Schlagabtausches – für den Einzelnen überschaubar. »Kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen«, lautete damals die Devise. Der große, alles vernichtende Krieg in Europa ist heute ausgeschlossen. Paradoxerweise ist aber das Risiko für einen Bundeswehr-Soldaten, im Einsatz verletzt oder getötet zu werden, durch die zunehmende Zahl an Auslandseinsätzen gestiegen.

Vor diesem Hintergrund ist eines der in Verteidigungspolitik und Streitkräften am meisten diskutierten Dauerthemen das der Wehrpflicht. Mit dem Ende des Kalten Krieges und der Umstrukturierung der Truppe wurde die Wehrpflicht immer wieder in Frage gestellt. Beim Start der rot-grünen Bundesregierung 1998 verlangten die Grünen die Abschaffung dieses Zwangsdienstes für Männer. Bis zum Ende ihrer zweiten Amtsperiode wollten die Koalitionspartner eine Entscheidung herbeiführen. Tatsache ist, dass heute nur noch ein kleiner Teil der wehrpflichtigen Männer eines Jahrgangs einberufen wird. Kritiker beklagen daher die fehlende Wehrgerechtigkeit.

Ob mit oder ohne Wehrpflichtige, vieles spricht dafür, dass die Bundeswehr trotz ihrer immer beschränkteren finanziellen Ressourcen in naher Zukunft noch mehr wird leisten müssen – womöglich in Weltgegenden, die der durchschnittliche Zeitungsleser erst einmal im Weltatlas nachschlagen muss. Die Bundeswehr begegnet diesen neuen Herausforderungen mit veränderten Strukturen und einer neuen Art von Professionalisierung. Sie baut nach 50 Jahren auf ein Fundament an Erfahrungen in militärischer und rechtsstaatlicher Praxis auf, das beeindruckt. Bislang konnte sich noch jede Bundesregierung auf die Truppe verlassen – und jede Bundesregierung hat ihr je nach den Erfordernissen ihrer Zeit viel abverlangt. Von den Wegmarken und Meilensteinen ihrer Entwicklung, von den politischen Hintergründen und Entscheidungen, von manchen Geschichten in der Geschichte, von den wechselhaften 50 Jahren, in denen die Bundeswehr zu dem wurde, was sie heute ist, berichtet dieses Buch.

Neubrandenburg, Herbst 2005

Andrè Uzulis

Deutschland unbewaffnet (1945–1955)

Vorgeschichte der Bundeswehr

Als am 23. Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland gegründet wurde, dachte niemand daran, eine Streitmacht aufzustellen. Nach den Erfahrungen des erst vier Jahre zurückliegenden Zweiten Weltkrieges schien es unmöglich, dass Deutsche wieder eine Uniform anziehen und Waffen in die Hand nehmen könnten. Die mehr als 50 Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges mahnten, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen dürfte. Alleine fast 8 Millionen Deutsche waren durch Krieg und Vertreibung umgekommen. Noch lag Mitteleuropa in weiten Teilen in Trümmern. Vor allem in Deutschland waren die äußeren Spuren der Zerstörung sichtbar. Es gab kaum eine Familie, die keinen Verlust zu beklagen hatte. Deutsche Kriegsgefangene saßen in sowjetischen Lagern. Deutsches Militärmaterial gab es nicht mehr. Im Jalta-Abkommen vom 11. Februar 1945 hatten Churchill, Roosevelt und Stalin vorgesehen, »alle deutschen bewaffneten Kräfte zu entwaffnen und aufzulösen, für alle Zeit den deutschen Generalstab zu zerbrechen, die deutsche militärische Ausrüstung entweder wegzunehmen oder zu zerstören, die gesamte deutsche Industrie, die für militärische Zwecke gebraucht werden könnte, zu beseitigen oder unter Kontrolle zu stellen«. Nach der bedingungslosen Kapitulation setzte das Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 die Ziele von Jalta um.

In Europa waren 1949 immer noch rund 880.000 Soldaten alleine der West-Alliierten stationiert – gegenüber 1945 war das eine Reduzierung um immerhin mehr als 4 Millionen. Die Sowjetunion hatte ihre Rote Armee indessen nicht verkleinert; sie behielt auch vier Jahre nach der Kapitulation des Deutschen Reiches eine Kriegsstärke von rund 4 Millionen Mann bei und ließ außerdem ihre Rüstungsindustrie weiter in vollem Umfang produzieren. Bis zum Ende der 50er Jahre schätzten amerikanische und bundesdeutsche Stellen in ihren Lagebeurteilungen die Zahl der sowjetischen Divisionen auf 175 bis 180, was über das Verteidigungsbedürfnis der Sowjetunion weit hinausging und ein beträchtliches Bedrohungspotenzial darstellte. Auf westlicher Seite wurde stets die Möglichkeit eines sowjetischen Angriffs aus dem Stand heraus angenommen.

Die Weltkriegskoalition zwischen den Westmächten und der UdSSR war schon bald an ihren inneren und ideologischen Widersprüchen zerbrochen. Moskau zeigte mit der Berlin-Blockade 1948/49, zu welch gefährlicher Konfrontation es bereit war. Kommunistische Unterdrückung und Expansion sowie die bis weit nach Mitteleuropa reichende sowjetische Militärmaschinerie bereiteten den westlichen Staaten zunehmend Sorge. Eine neue bipolare Weltordnung zeichnete sich ab, und ein nicht erklärter Kalter Krieg zwischen West und Ost zog herauf, in dem Deutschland eine Schlüsselrolle spielen würde.

Bundeskanzler Konrad Adenauer hatte bereits in seiner ersten Grundsatzrede als Vorsitzender der CDU am 24. März 1946 festgestellt, dass Staat und Macht untrennbar verbunden seien und dass sich diese Macht am »sinnfälligsten und eindrucksvollsten« im Heer zeige. Er wies aber auch darauf hin, dass in Deutschland der nationalsozialistische und militaristische Geist ausgemerzt werden müsse, wobei er unterstrich, dass Soldaten, die »in anständiger Weise ihre Pflicht erfüllt hatten«, für ihn keine Militaristen seien. In seiner ersten Regierungserklärung am 20. September 1949 betonte Adenauer, dass er die Bundesrepublik so schnell wie möglich in die westliche Welt integrieren und ihr militärische Sicherheit und internationale Handlungsfähigkeit verschaffen wolle.

In der Operationsabteilung der US-Army gab es 1947 erste interne Überlegungen zur Einbeziehung Spaniens und Deutschlands in ein westeuropäisches Sicherheitssystem. Auch US-Präsident Harry S. Truman sah es bald als eine prinzipielle Möglichkeit, deutsche Truppen in eine amerikanisch-westeuropäische Verteidigungsorganisation einzubeziehen. Ihm war klar, dass eine mögliche militärische Konfrontation mit der Sowjetunion in Europa ohne einen substanziellen Beitrag Westdeutschlands nicht zu bestehen wäre. Auch britische Überlegungen wiesen in diese Richtung. Gleichwohl betonten die Alliierten in offiziellen Stellungnahmen, dass sie gewillt seien, ihre Entmilitarisierungspolitik in Deutschland fortzusetzen. Hinter verschlossenen Türen jedoch gingen die Gedanken weit über die Tagespolitik hinaus.

Für Adenauer bedeutete der insgeheime Sinneswandel der Westalliierten die Gunst der Stunde: Er nutzte die Chance, um über die Aufstellung von Streitkräften der Bundesrepublik zu dem angestrebten größeren Gewicht in der internationalen Politik zu verhelfen. Dabei kam es ihm, der nie Soldat gewesen ist und dem alles Militärische fremd war, nicht auf die Streitkräfte an sich an. Für ihn war ein militärisch starkes, geschlossen agierendes westliches Bündnis mit deutscher Beteiligung – wie immer diese aussehen mochte – wichtig. Doch noch war die Zeit nicht reif, in dieser Frage konkrete Angebote zu machen. Ja, es war fraglich, ob die deutsche Politik überhaupt Angebote machen sollte – zu heikel war das Thema, zu emotional aufgeladen.

Das erste frühe Nachdenken über einen deutschen Verteidigungsbeitrag in Deutschland selbst stammte aus einer Zeit – Ende der 40er –, als in der Bundesrepublik das Fechten und der Segelflug als »militärisch« galten und verboten waren. Halboffizielle deutsche Überlegungen zur Verteidigung der Westzonen wurden 1947 angestellt, als am 15. April von den Ministerpräsidenten der amerikanischen Besatzungszone mit Zustimmung der US-Regierung ein »Deutsches Büro für Friedensfragen« eingerichtet wurde. Es sollte zwar ursprünglich die Vorstellungen der Besatzungsmächte zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung unterstützen, jedoch beschäftigte es sich sehr schnell auch mit einer möglichen deutschen Wiederbewaffnung.

Im Mai 1948 erstellte ein Gremium hoher Wehrmachtsoffiziere unter Leitung des früheren Generalleutnants Hans Speidel für das »Deutsche Büro für Friedensfragen« ein erstes vertrauliches Gutachten zur »Sicherheit Europas«. Speidel hatte während des Krieges als Stabschef der Heeresgruppe B in Nordfrankreich maßgeblichen Einfluss auf die dortigen Entscheidungen gehabt und kam als Angehöriger des militärischen Widerstandes gegen Hitler in Haft. Er war ein Militärexperte ersten Ranges und stand dem nationalsozialistischen Regime kritisch genug gegenüber, um als militärischer Ratgeber glaubhaft zu sein. In dem Memorandum rieten die Autoren von einer Neutralität Deutschlands ab und sahen in einer (west-)deutschen Beteiligung an einem Sicherheitssystem für Westeuropa eine reale politische Option. Konrad Adenauer, damals Vorsitzender der CDU in der britischen Besatzungszone, erhielt von dieser Denkschrift Kenntnis und bat um weitere Ausarbeitungen zu einem westdeutschen Verteidigungsbeitrag. Bis Dezember 1948 entstanden so unter Speidels Führung insgesamt sechs Denkschriften zur sicherheitspolitischen Lage im Nachkriegsdeutschland. In einer gemeinsam mit dem 1937 bis 1944 im Oberkommando der Wehrmacht tätigen, dann inhaftierten Adolf Heusinger vorgelegten Expertise stellten die beiden früheren Generale beispielsweise 1949 fest, dass die Volkspolizei in der sowjetischen Besatzungszone mit dem Ziel aufgebaut worden sei, eine Armee aufzustellen, die Westdeutschland in einem Bürgerkrieg bezwingen sollte.

Die Memoranden für das »Deutsche Büro für Friedensfragen« gingen grundsätzlich davon aus, dass ein westeuropäisches Verteidigungsbündnis sich abzeichne, dass eine westdeutsche Beteiligung daran sinnvoll und notwendig sei, dass die Initiative hierfür allerdings von den Westmächten ausgehen müsse. Als Gegenleistung für einen westdeutschen Verteidigungsbeitrag wurde die Gleichberechtigung des entstehenden westdeutschen Staates genannt. Adenauer war als Vorsitzender des Parlamentarischen Rates von diesen Denkschriften in seinem sicherheitspolitischen Denken stark beeinflusst. Um die Sensibilität des Themas Wiederaufrüstung wissend, verzichtete er jedoch weitgehend auf öffentliche Äußerungen hierzu. Die öffentliche Meinung in Deutschland ließ noch kein Nachdenken über den Nutzen deutschen Militärs zu. Adenauer bewegte sich in einem Minenfeld politischer Rücksichtnahmen und thematischer Tabus. Er überließ es den Westalliierten, zum richtigen Zeitpunkt die Initiative zu ergreifen. Allerdings forderte er von ihnen mehrfach eine alliierte Sicherheitsgarantie ein – wohl wissend, dass diese nur in Zusammenarbeit mit den Deutschen, im besten Falle mit einer deutschen Streitkraft, zu gewährleisten sei. Somit drängte Adenauer den Westmächten ebenso subtil wie geschickt das Thema immer wieder auf.

Im November 1949 – Adenauer war seit einem halben Jahr Bundeskanzler – verärgerte er die Alliierten mit einem in Deutschland weitgehend unbekannt gebliebenen Interview in der französischen Regionalzeitung »L’Est Républicain«, in dem er die Bereitschaft der Bundesrepublik erklärte, einen Beitrag zur Verteidigung Europas im Rahmen einer europäischen Streitmacht zu leisten. Auch wenn die öffentliche Meinung strikt gegen eine neue Streitmacht war, so ließ sich Adenauer nicht von seiner Politik der kleinen Tabubrüche und Nadelstiche beim Thema Wiederbewaffnung abbringen. Verdeckt, aber seit 1950 immer konkreter werdend, trieb der Kanzler die Planungen für den Aufbau einer westdeutschen Armee voran. Adenauer gründete dazu eine Organisation mit dem nichtssagenden Namen »Zentrale für Heimatdienst«, deren Leitung der militärpolitische Berater des Kanzlers, General der Panzertruppe a.D. Gerhard Graf von Schwerin, übernahm. Ihm schwebte eine Art Bundespolizei als Kern einer künftigen deutschen Armee vor, wie er in seiner Schrift »Gedankenbeitrag für den Aufbau einer mobilen Bundesgendarmerie« vom 29. Mai 1950 ausführte. Diese sollte im Falle eines »nationalen Notfalls« – wie er den möglichen Überfall sowjetischer Truppen auf Westdeutschland nannte – invasionsgefährdete Gebiete evakuieren, Flüchtlingsströme lenken und Aufstände niederschlagen. Besser wäre es jedoch, so Schwerin, eine reguläre Streitmacht mit 10 bis 12 Panzerdivisionen aufzustellen; er glaubte aber nicht, dass ein derart ehrgeiziges Projekt Aussicht auf Verwirklichung hätte.

Adenauer ließ sich in dieser Frage auch von dem ehemaligen Chef des Stabes des Heeres, Generaloberst a.D. Franz Halder, beraten. Halder war wegen seiner Beteiligung an Staatsstreichplänen von Hitler abgesetzt worden und musste mehrere Monate im Konzentrationslager verbringen. Auch Halder sprach sich für eine Bundespolizei aus, wobei er diesen Begriff aber lediglich für eine taktische Benennung hielt. Adenauer übernahm die Auffassung der beiden Berater, da sie seinem politischen Kalkül entsprach: eine Bundespolizei wäre mit dem Grundgesetz konform und auch bei den Alliierten durchsetzbar. Sie würde ein Gegengewicht zu der in der Ostzone aufgestellten Kasernierten Volkspolizei darstellen und könnte gleichzeitig die Keimzelle einer regulären westdeutschen Armee werden.

Als am 25. Juni 1950 das kommunistische Nordkorea von Moskau unterstützt den Süden des Landes angriff, schien es den Staats- und Regierungschefs im Westen, als habe der Kreml eine globale Offensive begonnen, die in einen dritten Weltkrieg münden könnte. Für die Deutschen war die Parallele zu ihrem eigenen Land offensichtlich: Könnte Deutschland ein zweites Korea werden? Der amerikanische Präsident Truman appellierte angesichts der Geschehnisse in Korea an die freie Welt, ihre Kräfte zur Verteidigung der gegen Hitler errungenen Freiheit zu bündeln. Europäische Sicherheit und Stabilität war nur zu erreichen, wenn das geschlagene Deutschland in die Gemeinschaft der westlichen Staaten aufgenommen würde. Nur ein stabiles Westdeutschland konnte einen Beitrag zum Frieden in Europa leisten. Dazu würde zweifellos auch die militärische Einbindung der jungen Bundesrepublik gehören. Der Ausbruch des Koreakrieges wirkte auf die sicherheitspolitische Diskussion wie ein Katalysator: Nur 48 Stunden nach Kriegsbeginn diskutierte der amerikanische Generalstab die Frage einer Wiederbewaffnung Westdeutschlands – und auch Japans – ernsthaft und empfahl dem Präsidenten die frühestmögliche Aufstellung westdeutscher Streitkräfte. Mit dem Koreakrieg war eine dauerhafte Entmilitarisierung Deutschlands obsolet geworden.

Am 17. Juli 1950 schlug Graf Schwerin in einer Unterredung mit dem stellvertretenden Hohen Kommissar der USA für Deutschland, General George P. Hays, die baldige Einberufung von ehemaligen Truppenführern der Wehrmacht, die den Amerikanern tragbar erschienen, vor. Hays akzeptierte die vorgeschlagenen Experten, achtete jedoch darauf, dass keinesfalls die Begriffe »Generalstab« oder »Generalstabsoffiziere« auftauchten.

Am 28. Juli 1950 informierte die Alliierte Hohe Kommission Adenauer offiziell darüber, dass sie bereit sei, einer mobilen Polizei mit insgesamt 10.000 Mann zuzustimmen. Doch kaum, dass Adenauer über dieses erste Ziel frohlocken konnte, überschlugen sich die Ereignisse.

Im August 1950 stimmte die Beratende Versammlung des Europarates einer von Winston Churchill eingebrachten Resolution zur Bildung einer »Vereinigten Europäischen Armee« unter Einbeziehung Westdeutschlands mit großer Mehrheit zu. Einen Monat später befassten sich sowohl der NATO-Rat in Washington als auch die Außenminister der Westmächte in New York mit der Frage der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Im Auftrag der Außenminister sondierte General Hays diese Frage bei Adenauer, der durch den Fortgang der internationalen Ereignisse in Korea schneller seine sicherheitspolitischen Ziele verwirklichen konnte, als es sich die Jahre zuvor abgezeichnet hat.

Graf Schwerin hatte inzwischen alle Wehrmachtsangehörigen erfassen lassen, die als unverzichtbar für die Truppenpläne der Bundesrepublik galten, und die Einberufung eines »Studienausschusses für deutsche Sicherheitsfragen« vorbereitet, dessen Präsident Generaloberst a.D. Heinrich von Vietinghoff werden sollte. Als Vizepräsident fungierte General a.D. Gustav von Wietersheim und als Generalsekretär General a.D. Heusinger – allesamt hochrangige Truppenführer der Wehrmacht, die Distanz zum Nationalsozialismus gewahrt hatten und einen Neuanfang bei der Aufstellung westdeutscher Streitkräfte ermöglichen konnten.

Adenauer ließ im Oktober 1950 durch Graf Schwerin den Studienausschuss in das Kloster Himmerod einberufen. In der Abgeschiedenheit der im Salmtal in der Eifel gelegenen Zisterzienserabtei trafen sich 15 ehemalige Offiziere, um innerhalb von drei Tagen organisatorische und operative Empfehlungen zum künftigen westdeutschen Verteidigungsbeitrag zu erarbeiten. Prägend erwiesen sich dabei die früheren Generale Adolf Heusinger und Hans Speidel. Oberst a.D. Johann Adolf Graf von Kielmannsegg redigierte das Ergebnisprotokoll des Himmeroder Konvents, das auf 50 Seiten die Grundüberlegungen zur westdeutschen Armee zusammenfassen sollte, Titel: »Denkschrift über die Aufstellung eines deutschen Kontingents im Rahmen einer internationalen Streitmacht zur Verteidigung Westeuropas«. Weitere prominente Namen in Himmerod waren Major a.D. Wolf Graf Baudissin, General a.D. Hermann Foertsch und General a.D. Friedo von Senger und Etterlin. Aus dem Himmeroder Kreis sollten später sechs Generale und ein Admiral der Bundeswehr hervorgehen, die zum Teil höchste Ämter innerhalb der NATO einnehmen würden.

Die Militärexperten stellten fest, dass »ohne Anlehnung an die alten Formen der Wehrmacht heute grundlegend Neues zu schaffen ist« und definierten den Umfang dieser gänzlich neuen Streitkräfte der Bundesrepublik, indem sie sich nach der von den Westmächten festgestellten Deckungslücke zwischen der angenommenen sowjetischen Bedrohung und den eigenen Verteidigungsleistungen richteten: 12 Divisionen, die gleichmäßig in den drei Besatzungszonen stationiert werden sollten. Die Truppe sollte von Anfang an Teil des westlichen Bündnisses sein; dies war gleichsam die unabdingbare Voraussetzung des deutschen Verteidigungsbeitrages. Diese Conditio sine qua non war das Gründungsgesetz des neuen deutschen Militärs: Sein Selbstverständnis, aber auch sein Bild in der Öffentlichkeit sollten sich künftig wesentlich von seiner Funktion innerhalb eines übergeordneten Militärbündnisses ableiten.

Die operativen Überlegungen der Himmeroder Denkschrift vom 9. Oktober 1950 entstammten der Erfahrungswelt des Zweiten Weltkrieges; viel war von großflächigen Panzeroperationen die Rede, aber wenig von den noch nicht recht ins Bewusstsein gedrungenen Atomwaffen, mit denen sich die USA und die Sowjetunion gegenseitig bedrohten. Luftwaffe und Marine sollten dem Heer untergeordnet werden. Die Verfasser gingen davon aus, dass das Schwergewicht des Kampfes in der Luft und auf See bei den USA und bei Großbritannien liegen würde. Hauptaufgabe des deutschen Heeres würde es sein, gemeinsam mit den Landstreitkräften der anderen beteiligten Staaten dem ersten Angriff der Roten Armee standzuhalten. Eine deutsche Luftwaffe war nur vorgesehen als reine Heeres-Luftwaffe, die den am Boden agierenden Heerestruppen unmittelbare Unterstützung bieten und den Heeresverbänden unterstellt sein sollten.

Graf Schwerin erhielt die Himmeroder Denkschrift, leitete sie aber nicht unverzüglich an Adenauer weiter, da sie nicht seinen eigenen Vorstellungen entsprach. Das führte am 28. Oktober zu seiner Entlassung. Erst am 2. November bekam Adenauer das Dokument im Kanzleramt zu Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt hatten auch die USA einen Vorschlag für die deutsche Aufrüstung ausgearbeitet. Dieser sah die Schaffung einer »European DefenceForce« mit einem deutschen militärischen und wirtschaftlichen Beitrag vor. Heeresverbände sollten mit Truppen aus anderen europäischen Staaten gemischt werden, eine Luftwaffe war nicht vorgesehen, da die Luftunterstützung von alliierten Verbänden geleistet werden sollte. Die Größe des deutschen Beitrages sollte sich auf maximal ein Fünftel der Gesamtstärke belaufen. Die Auswahl der Offiziere sollte überwacht, die deutsche Industrieproduktion beschränkt bleiben. Die Beschränkungen entsprachen dem französischen Sicherheitsbedürfnis; sie widersprachen aber den Zielen der Bundesregierung nach vollständiger Gleichberechtigung im Gegenzug für einen deutschen Wehrbeitrag. Da Frankreich in Indochina große militärische Probleme bekommen hatte und geschwächt worden war, zeigte es sich bereit, den eher mit der Bundesregierung übereinstimmenden Vorstellungen der US-Regierung sein Placet zu geben, bevor – das hatte Washington angedroht – der gesamte Plan scheiterte.

Aus diesem Grunde entschied sich der französische Ministerrat am 21. Oktober 1950 für eine supranationale Lösung der westeuropäischen Verteidigung mit westdeutschem Beitrag: die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG).

Dieser so genannte Pleven-Plan – benannt nach dem französischen Ministerpräsidenten René Pleven – sah eine integrierte europäische Armee der späteren Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande, Luxemburg und Bundesrepublik) vor. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft sollte die Risiken einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik durch eine supranationale Organisation auffangen, die westliche Position im Kalten Krieg stärken und gleichzeitig die europäische Einigung fördern. Parallel dazu wurde eine Europäische Politische Gemeinschaft (EPG) ins Auge gefasst als eine den Nationalstaaten übergeordnete Institution für eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Die EVG war ein höchst moderner Entwurf: Ihre Verwirklichung hätte einen Quantensprung in der europäischen Integration und eine fast vollständige Kontrolle des deutschen Militärbeitrags zur Folge gehabt. Ihr Preis wäre ein weitgehender Verzicht auf nationale Souveränität aller an der EVG beteiligten Staaten gewesen. Nur die Bundesrepublik hätte an Souveränität gewonnen.

Im Bundestag stimmten am 8. November 1950 die Regierungsparteien CDU/CSU, FDP und DP dem deutschen Verteidigungsbeitrag auf der Basis des Pleven-Plans zu. Die Verteidigungsminister der NATO billigten am 19. Dezember 1950 die Teilnahme deutscher Kontingente an einer europäischen Armee. Offen blieb jedoch, ob dies im Rahmen des Pleven-Planes oder in der Form deutscher Divisionen im Atlantischen Bündnissystem erfolgen sollte. In der Bundesrepublik meldeten sich Ende 1953 schon mehr als 100.000 Freiwillige für den deutschen Anteil an der EVG.

Die durch den EVG-Vertrag vom 27. Mai 1952 in Paris abgeschlossenen Verhandlungen sahen die Verschmelzung der nationalen Streitkräfte unter einem gemeinsamen Oberkommando vor. Die Einheiten bis zur Division sollten national, die größeren Verbände, die Kommandobehörden und die Logistik supranational organisiert werden. Ausrüstung, Ausbildung und Dienstzeit der Soldaten sollte in allen sechs Teilnehmerländern gleich sein. Frankreich sollte 18 Divisionen stellen, Italien 16, die Bundesrepublik 12, Belgien und Luxemburg 6, die Niederlande 5. Der deutsche Anteil sollte zu 70 Prozent aus Wehrpflichtigen, zu 10 Prozent aus längerdienenden Mannschaften, zu 15 Prozent aus Unteroffizieren und zu 5 Prozent aus Offizieren bestehen.

Adenauer wollte den großen Deal mit dem Westen, er wollte eine demokratische, westliche und – das war ihm besonders wichtig – mächtige Bundesrepublik. Und ein eigener Verteidigungsbeitrag war das Pfund, mit dem er wuchern konnte. Politisch hatte die Bundesregierung in den entsprechenden Verhandlungen auf dem Petersberg bei Bonn genau das durchsetzen können, was dem Kanzler vorschwebte: als gleichberechtigter Partner anerkannt zu werden. Am 15. März 1951 hatte Adenauer eine Revision des Besatzungsstatuts durchsetzen können und übernahm selbst das Amt des Außenministers. Am 9. Juli 1951 erklärten die Westmächte den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet. Nach zähen Verhandlungen wurde der EVG-Vertrag von den Außenministern der USA, Großbritanniens, Frankreichs und der Bundesrepublik unterzeichnet und musste nun von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden. Neben der Bundesrepublik stimmten auch die Benelux-Staaten und Italien zu, das französische Parlament zögerte.

Die Sowjets waren von der Absicht einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft schockiert. Offensichtlich um die Integration der Bundesrepublik in ein westliches militärisches Bündnis zu verhindern, bot Stalin am 10. März 1952 die Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten zu einem neutralen Gesamtdeutschland an. Dazu sollten unter anderem unverzüglich Verhandlungen über einen Friedensvertrag aufgenommen und mittelfristig die Besatzungstruppen abgezogen werden. Sowohl die Westmächte als auch die Bundesregierung lehnten dieses Angebot ab. Für die Westalliierten ebenso wie für Adenauer war eine starke, im Westen verankerte Bundesrepublik wichtiger als ein zwischen den Blöcken schwankender Gesamtstaat. Die deutsche Demokratie war noch schwach entwickelt, und schon wieder sollte Deutschland eine Sonderrolle spielen? Für Adenauer kam das nicht in Frage. Gegenüber den zukünftigen EVG-Partnern stärkte die Stalin-Note eher die deutsche Position, denn es zeigte Frankreich und den anderen westeuropäischen Staaten, dass es zumindest theoretisch eine Alternative zur Politik der deutschen Westintegration gäbe. Sie mussten sich schon auf Adenauers geschickte Verhandlungstaktik und seine Forderungen einlassen, wollten sie nicht dieses andere, große, neutrale und daher potenziell gefährliche Deutschland, mit dem Stalin lockte.

Im Verlauf des Ratifizierungsprozesses scherte dann Frankreich überraschend aus. Die französische Nationalversammlung ließ am 30. August 1954 trotz massiven Drucks aus den USA die Pläne einer gemeinsamen europäischen Verteidigung platzen; zu groß waren in Frankreich die Bedenken gegen einen französischen Souveränitätsverzicht gerade im sensiblen militärischen Bereich. Wohl wirkte bei der Ablehnung auch ein starkes Prestigedenken mit, das es nicht duldete, die französische Armee in einer supranationalen Gemeinschaft aufgehen zu lassen, die – verglichen mit der NATO – den nationalen französischen Spielraum noch mehr einengen musste. Auch schien den Franzosen nach dem Tode Stalins 1953 eine Phase der Entspannung im Ost-West-Konflikt gekommen, die genutzt werden sollte. Gegen eine deutsche Wiederbewaffnung war das französische Votum aber nicht gerichtet, deshalb kam es relativ schnell zu einer von Großbritannien ausgehenden Ersatzlösung, der sich Frankreich nicht widersetzte. Die neue Linie lautete: eine eigene deutsche Armee und die Mitgliedschaft in der NATO. Mit der EVG wurde auch das Projekt der Europäischen Politischen Gemeinschaft ad acta gelegt. Erst fast 40 Jahre später, mit dem Vertrag von Maastricht 1992, bekam die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wieder Konturen. An einer gemeinsamen Armee war Europa allerdings nie näher dran als zu Beginn der 50er Jahre. Heute ist dieses Thema höchstens noch eine Wunschvorstellung. Die inzwischen existierende Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) der Europäischen Union ist lediglich auf dem zwischenstaatlichen Prinzip aufgebaut und hat nichts mit dem zu tun, was einst mit der EVG eingeführt werden sollte.

EVG hin, NATO her – Adenauer war entschlossen, den deutschen Verteidigungsbeitrag dem Westen in welcher Form auch immer anzubieten. Um vorbereitet zu sein, richtete er am 26. Oktober 1950 in der Bonner Ermekeil-Kaserne offiziell die Dienststelle des »Bevollmächtigten (später: Beauftragten) des Bundeskanzlers für die mit der Vermehrung der alliierten Truppen zusammenhängenden Fragen« ein – das »Amt Blank«. Die Entlassung des Sicherheitsberaters Graf Schwerin mit der gleichzeitigen Auflösung der »Zentrale für Heimatdienst« und die Installierung des »Amtes Blank« bedeutete das Ende des geheimen Planens deutscher Streitkräfte. Von nun an sollte deren Aufbau offiziell vorangetrieben werden.

Der CDU-Politiker und Gewerkschafter Theodor Blank hatte den Auftrag Adenauers, mit einem wachsenden Stab aus Beamten und früheren Offizieren auf Grundlage der Himmeroder Empfehlungen einen westdeutschen Wehrbeitrag vorzubereiten. Blanks Berufung durch Adenauer erwies sich als kluger Schachzug, denn dem christlichen Gewerkschafter und Gegner der Nationalsozialisten konnte niemand militaristische oder restaurative Tendenzen unterstellen. Außerdem wurden die internationalen Verhandlungen mit Blank als direktem Bevollmächtigten des Bundeskanzlers auf eine höhere politische und diplomatische Ebene gehoben. Als wichtigste militärische Berater standen Blank die Generale Heusinger und Speidel zur Seite.

In einer »Prüfstelle Godesberg« ließ Blank Richtlinien für die Wiedereinstellung von Offizieren ausarbeiten, für den künftigen Beförderungsgang, für die Gestaltung des Dienstes und für die allgemeine Personalpolitik. Die Bundesregierung bereitete sich damit auf die konkreten Erfordernisse der Truppenaufstellung vor.

1951 wurde die lang diskutierte militärisch aufgebaute Sonderpolizei des Bundes geschaffen, der Bundesgrenzschutz. Am 21. März 1951 trat das Gesetz über den Bundesgrenzschutz in Kraft. Um die Zustimmung der SPD zu erhalten, hatte die CDU einer Begrenzung der Stärke auf 10.000 Mann zugestimmt. Nach dem Volksaufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 stimmte der Bundestag jedoch einer Verdoppelung der Stärke des Bundesgrenzschutzes auf 20.000 Mann zu, was seit der New Yorker Außenministerkonferenz vom 16. März 1951 grundsätzlich möglich war; die Bundesrepublik hätte demnach sogar eine 30.000 Mann starke Polizeitruppe aufstellen dürfen. Zu den Aufgaben des Bundesgrenzschutzes gehörten die Überwachung der Grenzen und der Grenzgebiete sowie der Schutz der Bundesorgane. Erster Inspekteur des Bundesgrenzschutzes wurde der frühere General der Infanterie Gerhard Matzky; die meisten Angehörigen der Bundespolizei rekrutierten sich aus früheren Offizieren und Unteroffizieren der Wehrmacht, sodass ganz im Sinne Adenauers ein militärisch ausgebildeter Personalkader für die künftigen Streitkräfte zur Verfügung stand.

Die Bundesrepublik tritt der NATO bei

Die zunehmenden Spannungen zwischen Ost und West nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führten zur Bildung von militärischen Bündnissen im Westen. Den ersten Beistandspakt schlossen Großbritannien und Frankreich mit dem Vertrag von Dünkirchen am 4. März 1947. Er war gegen mögliche kriegerische Absichten Deutschlands gerichtet und sah vor, dass sich beide Partner im Falle des Wiederauflebens einer deutschen Aggressionspolitik gegenseitig unterstützten. Im Falle eines Angriffs Deutschlands auf einen oder beide Vertragsstaaten galt die unmittelbare Beistandspflicht.

Bereits ein Jahr später, am 17. März 1948, hatten fünf westeuropäische Staaten – Belgien, Luxemburg, Frankreich, die Niederlande und Großbritannien – den so genannten Brüsseler Vertrag unterschrieben, in dem sie sich verpflichteten, ein gemeinsames Verteidigungssystem, die Westeuropäische Union (WEU), zu errichten und ihre gegenseitigen Bindungen so zu festigen, dass sie künftigen ideologischen, politischen und militärischen Bedrohungen ihrer Sicherheit wirksam entgegentreten konnten. Der Brüsseler Vertrag war der erste nach dem Krieg vollzogene Schritt zur Wiederherstellung der Sicherheit in Westeuropa angesichts der Weigerung der Sowjetunion, ihre Armee auf eine angemessene Friedensstärke zurückzuführen. Die Prinzipien Demokratie, Menschenrechte und »gemeinsames Leben« wurden festgeschrieben. Die Basis für eine wirtschaftliche Erholung Europas sollte durch Vertiefung bereits bestehender kultureller Beziehungen sowie wirtschaftlicher und sozialer Kooperation geschaffen werden. Die gegenseitige militärische Unterstützung gegen jede Angriffspolitik wurde in einer automatischen Beistandspflicht festgelegt. Der Brüsseler Vertrag stellte eine Vorstufe zum Nordatlantikvertrag und damit zur Gründung der NATO 1949 dar. Außerdem bot er Schutz vor Deutschland, vor dem nach den Erfahrungen des Krieges die Furcht trotz Demilitarisierung und Besatzungsregimes zunächst groß blieb, und erleichterte den beteiligten Staaten, der Gründung eines westdeutschen Staates zuzustimmen.

Es folgten Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und Kanada über die Schaffung einer großen nordatlantischen Allianz, denn den fünf Staaten des Brüsseler Vertrages war von vorneherein bewusst, dass es Sicherheit ohne die USA für Westeuropa nicht geben könnte. Dänemark, Island, Italien, Norwegen und Portugal wurden eingeladen, sich an der Schaffung eines nordatlantischen Verteidigungsbündnisses zu beteiligen. Die Verhandlungen führten schließlich am 4. April 1949 zur Unterzeichnung des Washingtoner Vertrages, dem Grundlagendokument der NATO. Drei Jahre später, 1952, traten Griechenland und die Türkei dem Bündnis bei.

Der Nordatlantikpakt ist ein Bündnis souveräner Staaten, die ihren Anspruch auf selbstständige und unabhängige Beurteilung außenpolitischer Fragen aufrechterhalten. Die zwölf Gründerstaaten wurden von der Vision einer friedlichen Welt ohne Furcht und Not geleitet. Der dem Bündnis zu Grunde liegende Washingtoner Vertrag ist in seinem geografischen Geltungsbereich beschränkt. Er erstreckt sich über alle Mitgliedsstaaten in Europa, Nordamerika und Vorderasien und umfasst die Inseln nördlich des Wendekreises des Krebses, die unter Rechtshoheit der Mitgliedsstaaten stehen. Der Nordatlantikvertrag entspricht den in der Charta der Vereinten Nationen festgelegten Verpflichtungen:

– den Frieden und die internationale Stabilität zu fördern,

– auf Gewaltanwendung zu verzichten, es sei denn das in Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen verbriefte Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung müsste wahrgenommen werden,

– im Interesse aller Mitgliedsländer das Wohlergehen der Menschen zu verbessern.

Die NATO ist eine Wertegemeinschaft freier Staaten, die sich zur Wahrung des Friedens und zum Schutz von Demokratie und Menschenrechten zusammengeschlossen hatten. Nationale Streitigkeiten sollen mit friedlichen Mitteln beigelegt werden. Ein Mitglied kann nach 20 Jahren Zugehörigkeit ausscheiden; von diesem Recht hat bislang kein Staat Gebrauch gemacht, im Gegenteil: Im Laufe ihrer Geschichte wurde die NATO immer wieder um neue Mitglieder erweitert.

Das nordatlantische Bündnis ist sowohl ein Militärpakt als auch ein politisches Bündnis. Im politischen Bereich beschäftigt es sich mit einer Vielzahl von Fragen, zum Beispiel Wirtschaft, Umwelt, Haushalt, Investitionen, Wissenschaft. Den politischen Gremien nachgeordnet sind die militärischen Führungsstrukturen. Dort ist Integration das wesentliche Charakteristikum. Nicht erst im Verteidigungsfall entstehen gemeinsame Kommandobehörden, sondern sie sind bereits in Friedenszeiten vorhanden; sie erlauben die koordinierte Planung und Kontrolle der gemeinsamen Verteidigungsaktivitäten. Integration bedeutet permanente Überprüfung der Qualität der kollektiven Führung, Einsatzbereitschaft und der Lastenteilung. Im Frieden verbleibt die Masse der Streitkräfte der Mitgliedsländer jedoch unter dem jeweiligen nationalen Oberkommando. Im Spannungsfall werden die nationalen Streitkräfte entsprechend ihrem Status für den Verteidigungsfall den NATO-Kommandobehörden unterstellt.

Der NATO stand jahrzehntelang der Warschauer Pakt gegenüber, ein Bündnis sozialistischer und kommunistischer Staaten. Die Sowjetunion hatte alle wesentlichen im Zweiten Weltkrieg eroberten oder unterstützten Länder mit Ausnahme Jugoslawiens in das Warschauer Vertragssystem gezwungen, das am 14. Mai 1955 in Warschau geschlossen wurde. Dem Warschauer Pakt gehörten neben der Sowjetunion Polen, die DDR, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien an. Zur Zeit seiner Gründung stellte der Warschauer Pakt eine eher lose Militärkoalition dar, die zur Abwehr einer »imperialistischen Aggression« ins Leben gerufen worden war. Enge zentralistische Strukturen wurden erst zwischen 1961 und 1969 durch gemeinsame Institutionen geschaffen. Wie die NATO, verfügte auch der Warschauer Pakt über eine politische und eine militärische Ebene. Die militärische Koordination erfolgte im Komitee der Verteidigungsminister. Ihm unterstellt war das Vereinte Oberkommando mit Sitz in Moskau und Lemberg. Oberbefehlshaber war stets ein sowjetischer General. Ihm oblag die Führung und Koordination der Streitkräfte, die operative Einsatzplanung und die Steuerung von Ausbildung und Ausrüstung. Dem Oberkommando direkt unterstellt waren alle Truppen der Nationalen Volksarmee der DDR, die sowjetischen Truppen im Ausland, die gesamte Luftverteidigungsorganisation der Warschauer-Pakt-Staaten, die Volksmarine der DDR, die polnische Seekriegsflotte und die sowjetisch-baltische Flotte.

Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft entschlossen sich die Unterzeichnerstaaten des Brüsseler Vertrages auf Vorschlag des britischen Außenministers Anthony Eden, den Vertrag auf Italien und die Bundesrepublik auszudehnen und Westdeutschland in die NATO aufzunehmen, um möglichen neuerlichen Neutralisierungstendenzen in der Bundesrepublik zuvorzukommen. Auch aus der damals gültigen NATO-Strategie der Vorwärtsverteidigung (»Forward Strategy«) ergab sich zwangsläufig die Frage nach einer NATO-Mitgliedschaft Westdeutschlands. Diese Strategie sah vor, dass jedem Angriff so weit östlich wie möglich begegnet werden sollte, um die Verteidigung der europäischen NATO-Mitglieder zu gewährleisten. Dies bedeutete, dass die Verteidigung vom Boden der Bundesrepublik aus begonnen werden musste – ein schwer zu lösendes Problem, solange die Bundesrepublik selbst nicht NATO-Mitglied war. Adenauer erkannte schnell, welche Chance ein deutscher NATO-Beitritt für die Wiedererlangung der Souveränität bedeuten würde, die mit dem Nein der Franzosen zur EVG wieder auf die lange Bank geschoben schien.

Nicht einmal zwei Monate nach dem Scheitern der EVG fanden die Außenpolitiker und Regierungschefs der europäischen Kernstaaten bereits eine Alternative: Die Bundesrepublik sollte gewissermaßen als Vorstufe zur NATO dem der Westeuropäischen Union (WEU) zu Grunde liegenden Brüsseler Vertrag beitreten. Sie war bereit, 500.000 Mann in das Bündnis einzubringen.

Die Zahl von 500.000 Mann für die künftigen westdeutschen Streitkräfte hatten die Experten des »Studienausschusses für deutsche Sicherheitsfragen« schon auf der Himmeroder Tagung ins Spiel gebracht; es handelte sich um eine politische Zahl, um die Verteidigung möglichst des gesamten Bundesgebietes bis zur Elbe zu gewährleisten. Hintergrund waren Befürchtungen, den westlichen Alliierten könnte eine Hauptverteidigungslinie am Rhein genügen, was deutschen Interessen massiv widersprochen hätte. Die Befürchtungen stellten sich rasch als unbegründet heraus, denn auch die Alliierten gingen von 500.000 Mann und einer möglichst weit im Osten beginnenden Verteidigung aus. Eine halbe Million Soldaten waren für die bundesdeutsche Politik auch deshalb wichtig, weil damit eine zahlenmäßige deutsche Dominanz auf deutschem Boden begründet werden konnte, aus der sich wiederum im Bündnis Ansprüche ableiten ließen. Nicht einverstanden mit dieser Zahl war die deutsche Wirtschaft, die auf die Knappheit an Arbeitskräften Mitte der 50er Jahre verwies. Sie erreichte in der schon bald beginnenden Diskussion um die Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht, dass der Grundwehrdienst nicht wie zunächst auf 18, sondern auf 12 Monate festgelegt wurde. Dies wiederum kritisierte postwendend der ständige NATO-Rat, weshalb die Bundesregierung einen Kompromiss fand, indem sie gleichzeitig mit der 12-monatigen Dienstzeit die Zahl der freiwillig länger dienenden Soldaten von ursprünglich 250.000 auf 300.000 erhöhte.

Am 23. Oktober 1954 wurden unter großem Zeitdruck die Pariser Verträge unterzeichnet. Mit der Aufnahme in die NATO sollte das Besatzungsregime in der Bundesrepublik beendet werden, die Bundesrepublik wurde eingeschränkt souverän. Die Eckpunkte der deutschen Verpflichtungen lauteten:

– Verzicht auf ABC-Waffen,

– Aufstellung von 12 Divisionen,

– Höchststärke 500.000 Mann,

– Unterstellung unter NATO-Befehl,

– Integration auf Ebene der Heeresgruppen,

– Stationierung der Truppenteile in Übereinstimmung mit der NATO und ihrer Strategie.

Bundeskanzler Adenauer hatte kurz zuvor in einer wegweisenden Erklärung anlässlich der Unterzeichnung der Schlussakte der Londoner Neunmächtekonferenz am 6. Oktober 1954 die Grundzüge der bundesdeutschen Außen- und Sicherheitspolitik umrissen. Der Kanzler stellte dabei fest, dass die Bundesrepublik sich aller Maßnahmen enthalten werde, die mit dem streng defensiven Charakter der (Pariser) Verträge unvereinbar sind. Insbesondere verpflichtete sich die Bundesregierung, die Wiedervereinigung Deutschlands oder die Änderung der Grenzen der Bundesrepublik niemals mit gewaltsamen Mitteln herbeizuführen und alle entstehenden Streitfragen mit friedlichen Mitteln zu lösen. Damit war die Politik vorgezeichnet, die die Bundesrepublik während des gesamten Kalten Krieges verfolgte und die auch handlungsbestimmend während der kritischen Phase der Wiedervereinigung 1989/90 blieb.

Um das Pariser Vertragswerk tobte am 27. und 28. Februar 1955 eine Redeschlacht im Bundestag, die nicht weniger als 40 Stunden dauerte – ein Höhepunkt der deutschen Parlamentsgeschichte. Die Würfel fielen am Ende eindeutig: Zwei Drittel der Abgeordneten stimmten für das Pariser Vertragswerk. Am 5. Mai 1955 trat es in Kraft. Zuvor aber musste die Bundesrepublik noch ein Zugeständnis an Dänemark machen, damit die Dänen dem NATO-Beitritt der Bundesrepublik zustimmten: In den Bonn-Kopenhagener Erklärungen vom 29. März 1955 wurde die Aufhebung der 5-Prozent-Sperrklausel bei Landtagswahlen für die Partei der dänischen Minderheit, dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW), in Schleswig-Holstein festgeschrieben, was der Opferung eines Grundsatzes der repräsentativen Demokratie gleichkam: der Gleichheit aller Wähler. Adenauer war aber für sein großes Ziel der Westintegration bereit, diesen regional begrenzten Ausnahmefall im deutschen Wahlgesetz hinzunehmen.

Der Bundeskanzler hatte den deutschen NATO-Beitritt geschickt ausgehandelt, indem er einen strategischen Gewinn auf die Zukunft einfahren konnte. Denn die der NATO versprochenen Truppenkontingente gab es zum Zeitpunkt der Vertragsschließung im Mai 1955 noch gar nicht. Wohl aber erhielt die Bundesrepublik ab sofort neue und wichtige Rechte, vor allem aber die – wenn auch eingeschränkte – Souveränität. Vorbehaltsrechte der Alliierten bezogen sich weiterhin auf die Stationierung ihrer Truppen in der Bundesrepublik und auf den Verzicht Bonns auf strategische Waffensysteme einschließlich Atomwaffen sowie die Produktion und Lagerung von biologischen und chemischen Kampfstoffen. Auch die Luftraumüberwachung blieb Sache der Westalliierten.

Genau zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches und der Kapitulation der Wehrmacht wurde die Bundesrepublik am 9. Mai 1955 als 15. Mitglied in die NATO aufgenommen. Damit kehrte sich die ursprüngliche Absicht der französischen Regierung um, die die Europäische Verteidigungsgemeinschaft als Ersatz für einen deutschen NATO-Beitritt vorgeschlagen hatte. Nun trat die Bundesrepublik gleichsam als Ersatz für die EVG in die NATO ein. Für die Regierung Adenauer war der NATO-Beitritt die Krönung der Westbindung, für die NATO-Partner der akzeptable Rahmen für die deutsche Wiederbewaffnung. Von nun an würden alle Bundesregierungen in der NATO den wichtigsten Garanten der Sicherheit der Bundesrepublik, den eigenen sicherheitspolitischen Handlungsrahmen und das zentrale euro-atlantische Bindeglied sehen. Als problematisch für die künftige deutsche Sicherheitspolitik sollte sich allerdings immer wieder der Spagat zwischen den guten Beziehungen zu den USA einerseits und der Freundschaft zu Frankreich andererseits erweisen, denn Frankreich war stets bestrebt, eine Art europäische Gegenmacht zum amerikanischen Einfluss aufzubauen. Jede Bundesregierung musste bestrebt sein, diese divergierenden Interessen auszugleichen und gute Beziehungen zwischen beiden Partnern zu pflegen. Im Zweifel optierte die Bundesrepublik für die transatlantischen Beziehungen – bis zur Irak-Krise 2002/2003, als Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) eine deutsche Beteiligung am Golfkrieg ablehnte.

Am 9. Mai 1955 begrüßte der amerikanische NATO-Oberbefehlshaber General Alfred Gruenther den früheren deutschen General Hans Speidel als Repräsentanten der künftigen westdeutschen Streitkräfte im Palais de Chaillot, dem damaligen NATO-Hauptquartier in Paris. Auf Wunsch Adenauers wurde der Beitritt der Bundesrepublik zum Bündnis mit großem militärischen Zeremoniell vollzogen. Die NATO hisste vor ihrem Hauptquartier die schwarz-rot-goldene Flagge. Das Deutschlandlied erklang, gespielt von einer britischen Kapelle in Paradeuniform. Erster offizieller deutscher Vertreter bei SHAPE, dem Oberkommando der Alliierten Streitkräfte in Europa, wurde Johann Adolf Graf von Kielmannsegg. General Speidel nannte diesen Tag später »ein Wunder im Rückblick auf die schwere Vergangenheit«. Aus dem Gegner im Krieg war ein Freund im Frieden geworden, das 15. NATO-Mitglied. Viele Deutsche sahen indes in diesem symbolträchtigen Schritt ein Desaster, denn nun sollten in großer Eile die lang geplanten deutschen Streitkräfte aufgestellt werden, und das bedeutete, dass nun bald Deutsche (West) Deutschen (Ost) bewaffnet gegenüberstehen würden.

Die Armee im Aufbau (1955–1957)

Die Debatte um die Wiederbewaffnung

Die meisten Deutschen hatten in den ersten Nachkriegsjahren nach der Zeit der Hitler-Diktatur und dem von den Nationalsozialisten herbeigeführten und verlorenen Krieg mit Militär wenig am Hut. Doch schon um die Jahreswende 1949/50 änderte sich dies grundlegend, weil die Westdeutschen in ihrem soeben gegründeten freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat feststellten, dass Demokratie ein Wert ist, der durchaus von außen bedroht sein könnte, und der es wert ist, verteidigt zu werden. Die internationale Politik führte ihnen jedenfalls mit dem Koreakrieg, der Machtübernahme der Kommunisten in der Tschechoslowakei 1948 und besonders durch die Berlin-Blockade 1948/49 vor Augen, dass ein zwar edler, aber wehrloser Pazifismus in einer Welt der Konfrontation nicht viel wert sein würde.

Freilich gab es auch genügend Westdeutsche, die einer Wiederbewaffnung kritisch bis ablehnend gegenüberstanden. Die Wiederbewaffnungsdebatte spiegelt eine der schärfsten Kontroversen wider, die in der Bundesrepublik jemals um einen politischen Gegenstand ausgetragen wurde. Es tat sich eine Meinungskluft auf, die quer durch alle Schichten der Bevölkerung ging. Der Streit um die Wiederbewaffnung wurde zur ersten großen öffentlichen Debatte des jungen Teilstaates, die gleichermaßen sachlich wie polemisch in Presse und Parlamenten ausgetragen wurde. Gewerkschafter, Kirchenvertreter, Jugendorganisationen, Medien beteiligten sich an dieser Diskussion ebenso wie ehemalige Soldaten und die politischen Parteien. Bei vielen von ihnen stießen die Militärpläne Adenauers auf Skepsis und Ablehnung.

Der Widerstand gegen die Wiederbewaffnung reichte sogar bis ins Bundeskabinett, auch wenn die offizielle Sprachregelung »Eingliederung in die europäische Abwehrfront aus Notwehr« lautete. Aus Protest gegen Adenauers Pläne trat Bundesinnenminister Gustav Heinemann – immerhin einer der Mitbegründer der CDU und neben seinem Ministeramt Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland – am 11. Oktober 1950 zurück. Heinemann sah keine Chancen mehr für eine Wiedervereinigung unter den Bedingungen der deutschen Aufrüstung. Mit seinem Rücktritt wurde der konfessionelle Proporz im Kabinett gestört, und Adenauer musste fürchten, große Teile der protestantischen Wählerschaft bei den nächsten Wahlen zu verlieren. Heinemann schloss sich den Gegnern einer Aufrüstung an und gründete am 21. November 1951 die »Notgemeinschaft für den Frieden Europas«, aus der die Gesamtdeutsche Volkspartei hervorging, die die Wiedervereinigung bei gleichzeitiger Neutralität Deutschlands anstrebte. 1957 trat Heinemann zur SPD über. Auch der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser (CDU), stand der Wiederbewaffnung mit dem Hinweis auf mögliche negative Folgen für eine Wiedervereinigung kritisch gegenüber. Nach einer Allensbach-Umfrage war die CDU in dieser Frage tief gespalten. 1952 waren nur 50 Prozent der CDU-Mitglieder für einen deutschen Verteidigungsbeitrag.

Die FDP-Anhänger teilten sich in einen national-konservativen und einen liberal-demokratischen Flügel. In der Wehrfrage setzten sich die Konservativen um Vizekanzler Franz Blücher durch, der einer gemeinsamen Verteidigung Europas das Wort redete und sich damit auf der Linie Adenauers befand. 1954 akzeptierten 59 Prozent der FDP-Mitglieder den Beitritt der Bundesrepublik zum Atlantikpakt. Auch die Deutsche Partei als weiterer Regierungspartner machte in der Wehrfrage Adenauer keine Schwierigkeiten. Im zweiten Kabinett Adenauer kam ab 1953 noch der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) als Koalitionspartner hinzu; auch er stand der Wiederbewaffnung positiv gegenüber.

Die Unterstützer eines deutschen Wehrbeitrages in allen Lagern sahen in westdeutschen Streitkräften nicht nur ein Mittel, der sowjetischen Aggression entgegenzutreten, sondern auch die Gelegenheit, den westdeutschen Rumpfstaat über seinen Militärbeitrag im Kreis der Westmächte als mehr oder weniger gleichberechtigten Partner zu integrieren. Sie sollten schließlich Recht behalten, denn in den Pariser Verträgen von 1954 wurde genau dieses Junktim geschlossen: Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO bei gleichzeitiger Beendigung des Besatzungsregimes.

Bei der SPD-Opposition fand sich dagegen eine breite Ablehnungsfront und bei der DDR-hörigen KPD sowieso. Der Hamburger Bundesparteitag der SPD bestätigte 1950 einen Vorstandsbeschluss, »sich jeder Remilitarisierung Deutschlands mit allen Mitteln zu widersetzen«. Einen positiven Vorschlag zur Gestaltung der bundesdeutschen und westeuropäischen Sicherheitspolitik konnte die SPD aber der Öffentlichkeit nicht anbieten. Die SPD sah – auch nach Beginn des Korea-Krieges – Westeuropa militärisch nicht akut bedroht, weshalb man nach ihrer Auffassung beim deutschen Verteidigungsbeitrag auch nichts zu überstürzen brauchte. Die Sozialdemokraten durchlebten rückblickend einen schmerzhaften Prozess von der strikten Ablehnung jeglicher Wiederbewaffnung über Kritik an den Modalitäten bis zur begrenzten Hinnahme. Erst im Godesberger Programm von 1959 machte die SPD ihren Frieden mit der Bundeswehr und bekannte sich zur Westintegration der Bundesrepublik. In ihrem neuen Parteiprogramm hieß es: »Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands bekennt sich zur Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Sie bejaht die Landesverteidigung.«

Außerhalb des Parlaments sammelten sich die Gegner der Adenauerschen Sicherheitspolitik unter anderem in der »Paulskirchen-Bewegung«. Am 29. Januar 1955 kamen etwa 1.000 Menschen an historischem Ort in der Frankfurter Paulskirche zusammen und verabschiedeten ein »Deutsches Manifest«. Darin stellten sie fest, dass die Aufstellung von Streitkräften in der Bundesrepublik und der DDR die Chancen auf Wiedervereinigung »auf unabsehbare Zeit auslöschen und die Spannung zwischen Ost und West verstärken«.

Widerstand formierte sich weiterhin in der evangelischen Kirche und bei den Gewerkschaften. Zwar hatte Adenauer mit dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Hans Böckler, am 28. August 1950 ein Stillhalteabkommen geschlossen: Böckler sicherte Adenauer zu, in der Frage der Wiederbewaffnung stillzuhalten, wenn dieser sich im Gegenzug sich zu Reformen bei der Mitbestimmung bereit erklärte. Doch schwächte dies den Protest aus den Gewerkschaften höchstens ab, unterbunden werden konnte er nicht.