8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Staatsminister Stein ist von seiner Parteichefin, der Bundeskanzlerin Christina Böckler, abserviert worden. Nun lebt er seine Leidenschaft zu klassischer Musik aus. Als er die Dirigentin Maria Bensson kennenlernt, beginnt er, ihr nachzureisen. Ist ihre Macht über die Musik das schöne Gegenbild zur kalten Macht der Kanzlerin? In Berlin erlebt Stein die Produktion von Wagners »Rheingold«, einer Oper über den Missbrauch von Macht. Als sich eine Intrige entspinnt, deren Opfer Maria zu werden droht, verschafft er ihr die Bekanntschaft der Kanzlerin. Aber statt ihm dankbar zu sein, verbündet sich die Dirigentin mit der Politikerin. Steins Schicksal ist besiegelt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 241

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

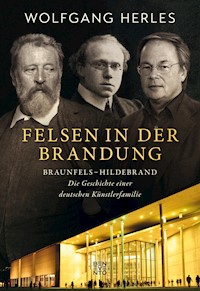

Wolfgang Herles

Die Dirigentin

Roman

Über dieses Buch

Staatsminister Jakob Stein ist von seiner Parteichefin, der Bundeskanzlerin Christina Böckler, abserviert worden. Nun lebt er seine Leidenschaft für die Oper und für klassische Musik aus. Als er in Salzburg die Dirigentin Maria Bensson kennenlernt, beginnt er, ihr durch ganz Europa nachzureisen. Ist ihre Macht über die Musik das schöne Gegenbild zur kalten Macht der Kanzlerin?

In Berlin erlebt Stein die Produktion von Wagners »Rheingold«, einer Oper über Liebe und Macht, über den Missbrauch von Macht. Als sich eine Intrige entspinnt, deren Opfer Maria zu werden droht, verschafft er ihr die Bekanntschaft der Kanzlerin. Aber statt ihm dankbar zu sein, verbündet sich die Dirigentin mit der Politikerin. Steins Schicksal ist besiegelt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Covergestaltung: R.M.E., Roland Eschlbeck und Anna Schlecker unter Verwendung eines Bildmotivs von © FABRIZIO BENSCH/Reuters/Corbis.

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2011

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400762-5

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Es gibt keinen anschaulicheren [...]

EINS

ZWEI

DREI

VIER

Danksagung

Es gibt keinen anschaulicheren Ausdruck für Macht als die Tätigkeit des Dirigenten.

Elias Canetti,Masse und Macht

EINS

ALBERICH

Stör ich eu’r Spiel,

wenn staunend ich still hier steh?

Das Rheingold, erste Szene

Vom Mozarteum her wehen Klavierklänge über den Mirabellgarten. Stein legt den Kopf in den Nacken und blinzelt hinauf zur blassblauen Himmelsseide. Der olivgrünen Salzach blickt er nach, dann hinüber zur weißen Burg und zu den Hauben und Spitzen der vor dem Nagelfluhfels sich staffelnden Türme. Gleich gehen wieder die Glocken los, fallen vielstimmig einander ins Wort. Und die Steine sind grau, die Gassen eng.

Stein überquert den Makartsteg und spaziert durchs Gewinkel der Altstadt. Am schattigen Waagplatz stößt er auf Trakls Geburtshaus. Die Gedenkstätte ist geschlossen. Geöffnet nur werktags zwischen elf und vierzehn Uhr, zu besichtigen nur mit Führung. Mozart hat immer geöffnet. Sein Denkmal steht einen Steinwurf entfernt im Sonnenlicht. Mozart wie Trakl haben es in Salzburg nicht ausgehalten. Wo kalt und böse / Ein verwesend Geschlecht wohnt. Das menschenleere Döllerergässchen mündet in die belebte Judengasse und die in die überfüllte Getreidegasse. Touristen und Festspielbesucher. Es riecht nach Gewitter, Kaffee, Pferdemist. Unter das Schlurfen der Flipflops mischt sich das Geklapper der Stöckelschuhe. Frauen im Dirndl und Männer in dunklen Anzügen, die Jacken noch lässig über der Schulter. Die Herausgeputzten geben das Vorspiel zum Spiel vom Sterben des reichen Mannes auf dem Domplatz.

Stein verdrückt sich in ein Kirchenschiff, ein geducktes romanisches Langhaus, dem sich ein gotischer Hallenchor anschließt. Die Madonna am Hochaltar, umhüllt von einem Kranz goldener Strahlen. Stein gefällt die Bewegung ihrer rechten Hand, es ist die Geste einer Dirigentin. Erst aus der Nähe ist zu erkennen, dass die Hand eine Traube hält. Lange sieht er sie sich an, genießt die Kühle, den Glanz.

Im Freien begegnen ihm wieder Jedermänner und Jederfrauen, jetzt in Abendkleidern und Smokings. Schon ist das Don Giovanni-Publikum auf dem Weg. Es füllt die Champagnerbars vor dem Festspielhaus. Stein aber zieht das Triangel vor, wo die Gerichte auf der Speisekarte Forelle Netrebko heißen oder Flimm-Schnittchen oder Farfalle Muti. Zwei Reihen einfacher Biergartentische, geteilt von der Wiener-Philharmoniker-Gasse. Dort ist er mit Franz verabredet.

Deine beste Freundin ist in der Stadt, sagt Franz.

Du hast sie gesehen?

Hat Franz nicht. Bloß gelesen hat er es.

Womöglich siehst du sie im Don Giovanni, sagt Franz.

Es ist nicht einmal eine Premiere, wundert sich Stein, kein roter Teppich, keine Fotografen. Sie wird doch nicht bloß der Musik wegen da sein.

Du lässt an ihr wirklich kein gutes Haar.

Warum sollte ich?

Weil es dir gutgeht, sagt Franz.

Stimmt, sagt Stein.

Auch wenn er anders als früher keine Premierenkarten mehr kriegt, weder geschenkt noch sonstwie. Mit der Böckler ist er ein einziges Mal in der Oper gewesen, in Bayreuth, in ihrem Schatten, im Dienst. Höchstens vier-, fünfmal im Jahr ist er während seiner Politikerzeit in die Oper gekommen. Mehr wäre möglich gewesen, hätte Beate Interesse gezeigt. Aber in den sommerlichen Parlamentsferien hatte sie auf Urlaub an der See bestanden, war verrückt gewesen nach der Insel, nach Dünen, die er verabscheute, die unausschaltbare Windmaschine, das kackbraune Watt, die trostlosen Horizonte, auch die Schönsaufrituale unter geducktem Reetdach. Bitte! Es ist Beates Haus gewesen. Für den Fuschlsee hätten ihm Nordsee plus Ostsee gestohlen bleiben können. Doch für Salzburg war Beate nicht zu haben gewesen. Zwei, drei Tage sind ihm immer für die Festspiele geblieben, mehr nicht. Ende August, im Schlepptau von Franz, dessen Frau und ihren vier Töchtern. Stein solo. Beate mochte weder Oper noch Franz, den sie als »deinen Paartherapeuten« schmähte. Daran war nichts. Stein hätte unter keinen Umständen vorgeschlagen, sich vor Franz über ihre Ehe auszulassen. Und Franz, den Stein seit den Jahren im Internat kannte, umging feinfühlig genug das Thema, das eigentlich nicht zu umgehen war. Das so demonstrativ Geglückte am Salzburger Familienidyll war deshalb für Stein nicht immer leicht zu ertragen gewesen. Es wirkte auf ihn wie ein unausgesprochener Tadel. Franz musste es gespürt haben. Er belästigte ihn nicht mit Ratschlägen oder gar Ermahnungen oder besorgten Fragen nach dem Zustand seiner Ehe. Stein empfand auch dies als ein Zeichen von Freundschaft.

Nachdem dann Beate gegangen war, hatte er zwar die Insel nicht mehr betreten müssen, aber für Salzburg war nun erst recht keine Zeit mehr gewesen. Denn die Böckler hatte sich seiner bemächtigt.

Franz hatte ihn nicht gewarnt. Wie auch? Stein hätte es sich so wenig gefallen lassen wie Ratschläge in Beziehungsangelegenheiten. Offenkundig war er ja auch mit Christina Böckler eine Beziehung eingegangen. Sie war, wie sich schnell herausstellte, einseitig gewesen, hatte ihn aber total beansprucht. Stein wäre trotzdem nicht zu bremsen gewesen. Sein neues Glück hieß Erfolg. Und Erfolg war damals: Wichtigsein. Wichtigsein wiederum bedeutete: wichtig für Christina. Für die Böckler. Für die Kanzlerin.

Du bist nicht gerade gesprächig, sagt Franz.

Aber zufrieden, sagt Stein. Solange mir die Böckler nicht in die Quere kommt.

Also doch, sagt Franz. Du leckst deine Wunden!

Mag sein, dass Stein der Sturz noch immer wie Hundedreck an den Schuhen klebt. Man kratzt ihn sich aus der Profilsohle, aber der Gestank ist damit noch lange nicht weg. Der bloße Gedanke daran sticht in die Nase.

Nach der Trennung von allen Ämtern hätte er sich sofort einer Anwaltsfirma anschließen, als Lobbyist anheuern, als Rächer durch die Talkshows ziehen, sein Comeback planen oder Golfstunden nehmen können. Aber er war bei seinem Sturz auf etwas geprallt, das ihm vor langer Zeit abhandengekommen war, etwas, das sich angefühlt hatte wie er selbst. Deshalb waren das alles keine brauchbaren Alternativen gewesen. Er will sich weder gepflegt hängenlassen, noch als Märtyrer bemitleiden. Das alles hat er nicht nötig, denn er hatte sich selbst gefunden. Sein Bundestagsmandat hatte er aufgegeben, sogar seinen Wohnsitz im oberschwäbischen Wahlkreis. Abschied von Ravensburg. Die Wohnung in Berlin hatte er behalten. Er ist jetzt immer da, wo die Musik spielt. Die echte. Er kann und er will es sich leisten, den Rest seines Lebens dem Wahren und Schönen zu widmen.

An deinem Gefühlsmanagement müssen wir noch arbeiten, sagt Franz.

Was verlangst du von mir?

Mein Rat ist honorarfrei und nicht verpflichtend.

Lass gut sein, sagt Stein. Ich bin weder wehleidig, noch quäle ich mich mit meinem Schicksal. Ich führe nicht einmal Tagebuch.

Franz findet, ein Tagebuch wäre keine schlechte Idee.

Aber nur, wenn ich mein Gefühlsleben aus dem Text heraushalte.

Ach komm!, sagt Franz. Sieh es als glückliche Fügung. Hast du nicht immer beklagt, deine Lebenszeit mit Politik zu verschwenden? Schon vergessen? Was hast du nicht gejammert!

Ja, Stein hatte nach den ersten zwei Jahren im Kanzleramt zu jammern begonnen. Und Franz hatte damals ganz anders geredet als heute: Weißt du eigentlich, was du willst? Deutschland regieren oder Frieden mit dir selbst?

Franz hatte ihn in seinem Ministeramt sogar bewundert.

Stein war der Illusion erlegen, eine politische Beziehung sei leichter zu führen als eine Ehe, unabhängig von den beteiligten Personen, allein auf der Basis gemeinsamer Ziele. Er hatte tatsächlich geglaubt, praktische Politik werde von Vernunft gesteuert.

Jetzt will ich mich nur noch für das Schönste verschwenden, sagt Stein.

Sapperlot, sagt Franz, der Therapeut.

Wenn aber Stein zu etwas partout keine Lust hat, dann zu politischen Debatten mit Franz. Schon deshalb, weil es dem, bei aller Freundschaft, an professionellem Verständnis mangelt. Gewöhnliche Wähler, ob gebildet oder nicht, neigen einfach dazu, das Geschäft zu simpel zu sehen. Es gibt Küchenpsychologen, aber auch Küchenpolitologen.

Franz, der Wähler, besteht darauf, die Kanzlerin zu preisen. Du hast so von ihr geschwärmt, sagt er.

Von ihrem Instinkt für das Mögliche. Mag sein.

Von ihrem Charme. Du willst dich nur nicht erinnern.

Eine Maschine, die crushed ice ausspuckt, sagt Stein.

Der Zauber war schnell erloschen. Er musste verhext gewesen sein von ihr.

Sie ist die Mächtigste!, schwärmt der Freund. Nenn mir eine Mächtigere seit Maria Theresia!

Ach Franz.

Das ist sie, ob es dir passt oder nicht.

Willst du wissen, was Christina an meinem ersten Tag im Kanzleramt gesagt hat? Sie hat gesagt: Du bist einer von fünf, die mir immer mit der Wahrheit kommen dürfen. Sie hat das wirklich gesagt.

Von diesem Augenblick an hatte Stein gewusst, dass er ihr niemals mit der Wahrheit kommen konnte. Er hatte es nur nicht wahrhaben wollen.

Ich hätte es wissen müssen, sagt Stein.

Nicht so laut! Die Leute …

Sie hat ein harmloses Gesicht, aber Augen, kalt wie ein Nachtsichtgerät, sagt Stein. So ist sie. Genau so.

Sie hatte ihm sein Todesurteil per SMS zugestellt. Auf eine merkwürdige Art persönlich.

Du warst einer ihrer engsten Vertrauten. Und stolz darauf, erinnert ihn Franz.

Sie vertraut nicht mal sich selbst.

Aber du hast es jahrelang akzeptiert.

Jahre habe ich damit zugebracht, faule Kompromisse zu inszenieren. Die faulsten Kompromisse sind die mit mir selbst gewesen.

Ist es das, was du dir nicht verzeihen kannst?, fragt Franz. Dass du dich geirrt hast in ihr?

Ich wollte nicht wahrhaben, dass sie keinen Bedarf hat für etwas, das Richtung oder Haltung genannt werden könnte. Für dergleichen hat sie keine Verwendung. Wo sie doch sich selber hat.

Für Haltungen wird sie nicht gewählt. Die Leute mögen sie, weil sie das Volk vor Politik verschont.

Das ist wahrscheinlich tatsächlich das Geheimnis ihres Erfolgs, sagt Stein.

Ihr Geheimnis ist, dass sie keines hat, sagt Franz.

Du solltest in die Politik wechseln. Ich will nichts mehr mit ihr zu tun haben.

Beim Überqueren der Hofstallgasse läuft Stein beinahe in einen Fiaker. Im letzten Moment hält Franz ihn zurück. Stein spürt, wie er angestarrt wird, spürt die Blicke im Rücken. Er ist erkannt worden. Noch immer wird er erkannt. Wie beunruhigt wäre er erst, würde er es nicht. Spräche ihn aber jemand an, wüsste er nicht, wie er antworten sollte. Will er vermisst werden? Es wäre doch das Peinlichste. Es ist nicht einfach, ein anderer sein zu wollen.

Weshalb das Höllenspektakel am Ende? Don Giovanni ist längst gerichtet. Verblutet ist er, langsam und qualvoll. Ist von Beginn an, seit dem Duell mit dem Komtur, tödlich verwundet und lehnt sich mit all seinen Verführungskünsten gegen das Sterben auf. Sein Griff nach jedem Rock ist ein Aufstand gegen das Elend der Vernunft. Ist Notwehr. Aber die Liebe ist auch nicht stärker als der Tod. Wer das glaubt, betrügt sich selbst. Don Giovanni benutzt Frauen als Druckverband gegen das Ausbluten. Das sind Frauen: Druckverbände. Steins Gedanke: Sich verausgaben, solange noch Blut in den Adern fließt.

Dann geschieht es. Etwas in Stein steigt im Rücken nach oben, füllt den Brustraum aus. Es ist ihm, als ob die Atmung aussetze und zugleich ein leichterer Stoff in die Lunge ströme.

Dann sind sie eben nass, die Augen. Stein wischt sich nichts verstohlen weg. Für gewöhnlich sind ihm Tränen selbst auf Beerdigungen peinlich. Gegen das aber, was die Musik mit ihm anstellt, setzt er sich nicht zur Wehr. Sie darf alles verschlingen, alles, was er mit sich in den Saal geschleppt hat, selbst die Zeit. Es geschieht, und es ist ihm gleichgültig, wie und weshalb. Er, der sonst immer genau wissen muss, was mit und in ihm geschieht, will jetzt nur noch bewegt werden. Unerklärbare Klarheit. Kontrollierteste Fassungslosigkeit. Total beherrschte Raserei.

Am Ende steht die Bewegerin auf der Bühne. Sie breitet die Arme aus, bezieht das Orchester im Graben in den Applaus ein. Sie sinkt nicht mit über der Brust gekreuzten Armen in die Knie wie Donna Elvira, wirft nicht mit Kusshändchen um sich wie Donna Anna. Sie winkt. Aber anders als die Böckler, die immer beide Arme über dem Kopf hin und her schwenkt, als wolle sie sich einem Schiff am Horizont bemerkbar machen. Diese Frau im Frack dreht nur die Hand ein paarmal rasch hin und her, auf Schulterhöhe. So entspannt steht sie da, so kühl, als habe Don Giovanni nicht alle ihre Kräfte gefordert, ihre Energie erschöpft. So kommt es Stein vor.

Die beeindruckenden Fakten aus ihrem Leben liest Stein im Programmheft nach. Maria Patricia Bensson entstammt einer schweizerisch-kanadischen Musikerfamilie, studierte Klavier und Komposition in Toronto, Dirigieren an der Juilliard-School in New York. Meisterschülerin von Jorma Panula, Preisträgerin des Mitropoulos-Wettbewerbs, Assistentin von Jonas van Bloomweghe, Kapellmeisterin in Melbourne und Oslo, Generalmusikdirektorin in Basel. Regelmäßige Gastdirigate an den Opernhäusern von München, Wien, Berlin, Zürich. Jetzt ihr Debüt in Salzburg. Das Alter wird in Programmheften leider immer verschwiegen. Stein schätzt sie auf Anfang vierzig.

Franz ist es zu dunkel gewesen. Und zu viel Wald. Von Anfang bis Ende nächtlicher Wald. Da kriege man Depressionen, und das bei Mozart!

Sie sitzen wieder im Triangel.

Franz hat an allem etwas auszusetzen. Wenn schon die Regie ein zappendusteres Melodram aus dem Don Giovanni mache, müsse die musikalische Interpretation wenigstens dazu passen. Das aber sei nicht der Fall. Die Musik zu leicht, zu vergnügt, zu rasch. Und am Schluss keine Höllenfahrt, weder im Orchester noch auf der Bühne.

Stein widerspricht. Die Genialität der Inszenierung sei ein Don Giovanni, der den Höllensturz nicht mehr nötig habe, weil der vom ersten Takt an vernichtet sei, bloß noch verröcheln müsse, ganz irdisch krepieren. Dazu brauche man keine romantischen Exzesse in der Musik, bloß erbarmungslose Brillanz.

Also crushed ice, sagt Franz.

Stein überhört es.

Mir ist das in die Knochen gefahren, sagt er.

Mir nicht, sagt Franz. Macht aber nichts.

Das ist der Unterschied zwischen uns, sagt Stein. Mir macht es schon was aus. Nichts ist mir jetzt wichtiger. Gibt es einen schöneren Beweis dafür, dass ich von der Böckler kuriert bin?

Franz schaut ihn über den Rand seiner Brille hinweg ungläubig an. Ein Therapeut glaubt nie, der Patient komme ohne ihn aus.

Musik hat mich kuriert, sagt Stein.

Aber Franz kann es nicht lassen: Er muss anmerken, die Kanzlerin sei wohl doch nicht in der Vorstellung gewesen, jedenfalls habe er sie nicht entdeckt.

Es wäre zu schön gewesen, die Böckler mit Mozarts Macht aus dem Gehirn zu löschen, wenigstens für ein paar Stunden. Auch Stein hatte zunächst nach ihr gespäht und war auf sie gefasst gewesen. Doch nach der Pause war sie vollständig aus ihm gewichen, hatte keinen Winkel mehr in ihm besetzt gehalten. Nichts anderes mehr hatte in ihm Platz gefunden als Mozarts Musik.

Aber nun muss Franz, sein Therapeut, sein Freund, die Böckler wieder in ihn hineinlassen! Auch wenn er nur findet, sie sei in Bayreuth besser aufgehoben als in Salzburg.

Dem will Stein nicht widersprechen und nichts hinzufügen. Sein Schweigen würde selbst von weniger Feinfühligen als Franz verstanden. Weil der aber zu meinen scheint, Steins haltlose Begeisterung über einen, wie er es sieht, weiß Gott mittelmäßigen Don Giovanni nicht stehenlassen zu dürfen, gönnt er ihm seinen Frieden nicht.

Franz sagt: Du dagegen, ein Bayreuth-Verächter!

Das ist nicht falsch. Franz hatte sich wirklich bemüht, ihn zu bekehren. Warum er ihn unbedingt für Wagner hatte begeistern wollen, kann Stein sich nur so erklären, dass Wagnerianer eben missionieren müssen. Desinteresse können sie nur als gegen sie persönlich zielende Borniertheit begreifen und darüber hinaus als Irrglauben, der zwar nicht unbedingt mit ewiger Verdammnis bestraft wird, aber doch mit einem Leben, das kein rechtes sein kann. Wagnerianer sind Monotheisten, die keinen anderen Gott neben oder gar über ihrem Gott zulassen wollen.

Stein dagegen zählt viele Götter auf seinem Olymp. Mozart und Bach, Beethoven, Schubert und Verdi, Händel und Haydn stehen über Wagner und andere neben ihm. Er wird niemals vor Wagner in die Knie sinken, das hat er Franz mehr als einmal versichert und dafür ein »Ach komm!« geerntet. Franz hat ihm einzureden versucht, dass die Wagner-Immunität mit seiner zunehmenden Böckler-Aversion zusammenhänge.

Zu Tristan und Isolde hatte er ihn geschleppt, ins Münchner Nationaltheater.

Erinnerst du dich an Waltraud Meier als Isolde?

Natürlich erinnert er sich.

Wenn du die Meier hörst und siehst, wird es dir anders!

Franz hatte ihn zu erotisieren versucht mit der Meier.

Stein dreht die Augen zum sanften Salzburger Sommernachthimmel. Man muss ihn nicht daran erinnern. Tatsächlich hatte ihn Wagners Musik auf eine gewisse, unerklärliche Weise erfasst, das muss er zugeben. Sie hatte ihn nicht berauscht, das zu behaupten, wäre eine Übertreibung, aber für ein paar Stunden im Nationaltheater hatte sie ihn für die übrige Welt hinreichend betäubt.

Was die Meier nicht geschafft hat, sagt Franz, wäre der Bensson womöglich gelungen, so wie du dich für sie ins Zeug legst.

Könnt ihr Seelenklempner nicht einfach akzeptieren, dass etwas ist, was es ist und nichts sonst? Musik ist Musik. Als ob das nicht genügt! Nur du bezweifelst das. Musik ist kein Ersatz für das, von dem du annimmst, es könne mir fehlen.

Ob er sich da ganz sicher sei? Ob in seinem Leben nicht doch etwas fehle? Beispielsweise eine Frau?

Ich bin eine sexfreie Zone, bin es nun mal. Schleudert Stein dem Therapeutenfreund entgegen. Diese in dessen Weltbild nicht vorkommende Erfahrung ist eine mehr als nur erträgliche, er würde so weit gehen zu sagen, eine glückliche. Dank der Musik.

Er ist wieder laut geworden. Franz dämpft die Stimme, raunt ihm besänftigend zu, wie schön es sei, wenn Musik ihm über alles andere gehe.

Aber Stein ist nicht zu beschwichtigen. Er werde weder den Jakobsweg beschreiten noch der Esoterik verfallen, noch sich in eine sonstige gesellschaftlich akzeptierte Form der Verzweiflung stürzen. Er habe kein Keuschheitsgelübde abgelegt, aber auch nicht vor, in der ihm fälschlich unterstellten Not Bekanntschaftsanzeigen aufzugeben. Privatier, Anfang fünfzig (großzügig ausgelegt), unabhängig, gut erhalten, wünscht lebensfrohe, attraktive Frau, die seine Leidenschaft teilt: Musik, Musik, Musik.

Den Ex-Politiker ließe man besser unerwähnt.

Franz will das immer noch nicht glauben und rät Stein, seinen Fall, er sagt tatsächlich Fall, nicht geschlechtlich zu nehmen.

Ich nehme gar nichts geschlechtlich, ruft Stein.

Am Nachbartisch dreht man sich nach ihm um.

Was, bitte, soll an der Böckler geschlechtlich sein?

Er meine doch nur, sagt Franz, dass es einen Mann doppelt treffen müsse, von einer Frau gestürzt zu werden.

Blödsinn, brüllt Stein. Vollendeter Blödsinn!

Die Bensson, sagt Franz, um ihn zu besänftigen.

Er deutet auf einen Tisch jenseits der Philharmonikergasse, direkt neben dem Eingang des Lokals. Dort sitzt sie. Stein blickt sich über die Schulter hinweg nach ihr um.

Willst du dich auf meinen Platz setzen?, sagt Franz, der sich nicht umblicken muss, um sie zu sehen.

Stein starrt stumm hinüber. Er erkennt auch Donna Elvira, Leporello und den zottelbärtigen Intendanten Flimm.

Soll ich dir ein Autogramm besorgen?, spottet Franz.

Leilah, ma chérie,

da ich dich nicht erreiche, muss ich mailen. Es ist geschafft, auch die letzte der sieben Vorstellungen gelungen. Das Ensemble bester Laune. Auch wenn die Röschmann nicht alle Töne getroffen hat. (Ist womöglich über den Zenit.) Schrott wird nie nur mit seiner Stimme glänzen. Freu mich über die junge Prohaska. Die hat es in sich. Ihre Salzburger Zerlina ist der Durchbruch. Bin selbst genug gelobt worden (wenn auch nicht von allen Kritikern). Wie auch immer: Die Lorbeeren sind niemals weich genug, um darauf ruhig zu schlafen. Nächste Woche warten in München schon die Radiosymphoniker. Proben, zwei Konzerte, dann das Gastspiel an der Seine. Das nächste Hochgebirge türmt sich auf. Und wieder ohne dich? (Sag, dass es nicht wahr ist!) Es wäre doch nur für 1 Abend. George wird für dich sorgen, als wärst du das kostbarste Pferd in seinem Stall. (Sweetheart, wärst du wenigstens ein bisschen eifersüchtig.) George hat mir übrigens gerade einen seiner Bewunderungssätze gemailt, einen seiner Verklärungssätze, die mit einer mahnenden Wendung enden. Damit ich nur ja nicht abhebe. Und damit ich mich an seine Unverzichtbarkeit erinnere. Habe ihn durchschaut. Seine Methode besteht darin, mich gleichzeitig anzubeten und zu verunsichern. (Was ihm nicht gelingt. Weiß, wo ich stehe, was ich kann und was mir noch fehlt.) Für George also bin ich heute ein »Empfindungsgenie« (frag nicht, woher er den Ausdruck hat), jedoch gefährdet und ohne ihn verloren.

Genug. Du hast mir so gutgetan, solange du da warst!

MP

Stein hält den Stab auf der Kuppe des linken Zeigefingers horizontal in der Waage, das Gewicht ist kaum zu spüren. Am Schwerpunkt, dort, wo der tropfenförmige Griff aus Kork ansetzt, verrät ein winziges Etikett, dass das Stöckchen nicht wie üblich aus Holz gefertigt ist, sondern aus Karbon, ein japanisches Fabrikat, mit 380 Millimetern von mittlerer Länge.

Zum Dirigieren hält Stein den Stab zum ersten Mal in der Hand. Das ist jetzt ein ganz anderer Don Giovanni als der im Festspielhaus. Dort begann die Ouvertüre mit zwei wilden Donnerschlägen, denen ein Echo aus tiefstem Höllenschlund nachhallte. Jetzt ist es eher ein unheimliches Beben. Zwei lang anhaltende Erdstöße kündigen das jüngste Gericht an. Den schnellen Teil nimmt Stein nicht berstend vor Lebenslust, sondern eher schwer keuchend. Durchaus furios, doch tragen die Furien schwere Panzer. Steins Rechte stößt den Taktstock gegen den Himmel, als wolle er Blitze herabbefehlen. Zum Marschallstab wird das Stöckchen, geradezu triumphal geraten die Gesten und Stein ins Schwitzen. Wie ein richtiger Dirigent sieht aus, was sich vor der Dunkelheit der Nacht im Fenster spiegelt. Die Rechte ist für den Impuls zuständig, die Linke formt und phrasiert. Selbstverständlich schlägt Stein dem Orchester nicht hinterher, sondern wie ein echter Maestro voraus. Der Stab, der auf dem CD-Cover des Live-Mitschnitts aus der Met von 1942 Bruno Walter aus der Faust ragt, ist länger und dicker als Steins Stäbchen. Er besitzt auch die Einspielungen von Nikolaus Harnoncourt und René Jacobs, aber beide dirigieren mit bloßen Händen.

Auf die Idee, ihm einen Taktstock zu schenken, ist die Böckler bestimmt selbst gekommen, das musste ihr niemand einflüstern. Endlich dürfe er nach Herzenslust herumdirigieren, hatte sie gesagt. Die Erinnerung an den schmählichen Abschied fährt in die herrliche Musik und macht sie mit einem Mal unerträglich. Stein schleudert den Stab gegen die Wand. Unzerbrechlich wie Böcklers Humor auf Kosten anderer, fällt er zu Boden. Stein stoppt die CD, schaltet das Gerät aus, hebt den Stab auf und schiebt ihn zurück in die transparente Plastikhülse. Wen auch immer die Kanzlerin mit der Besorgung beauftragt hat, er vergaß das Preisschild zu entfernen. Dreiundsechzig Euro fünfzig hat sie sich den Spaß kosten lassen. Beziehungsweise die Staatskasse.

Seinen nach wie vor besonderen Beziehungen zur Lufthansa ist es zu danken, dass Stein einen Platz im Flugzeug bekommen hat, obwohl schon ein halbes Symphonieorchester eingebucht ist. Die andere Hälfte fliegt mit der nächsten Maschine. Instrumente, die nicht größer sind als eine Bratsche, gehen als Handgepäck mit. Bässe, Posaunen, Pauken, Fräcke werden über Nacht im Lastwagen transportiert. Das erzählt ihm eine gesprächige Geigerin am Gate.

LH 4244 ab München 10 Uhr 45. Das Einsteigen ist schon im Gang, als Maria Bensson erscheint. Auf Stein wirkt sie schmächtiger als in Salzburg auf der Bühne. Sie trägt eine grüne Barbourjacke, cognacbraune Stiefel, Jeans. Wer würde in dieser noch immer jungen Frau eine Weltklassedirigentin vermuten? Sie ist ungeschminkt, die Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden. Ein stabiles Lächeln scheint ihrem Gesicht eingeschrieben. Wenn sie die Hände ihrer Musiker schüttelt, bekommt es für Sekundenbruchteile etwas Raubtierhaftes.

Als einziges Orchestermitglied nimmt sie in der Business Class Platz. Das hat Stein erwartet. Sie: 1F. Er: 2C. Trotz der Nähe kann er sie nicht beobachten. Kaum sind sie in der Luft, geht er in den Waschraum, damit er sie auf dem Rückweg sehen darf. Sie ist in eine Partitur vertieft. Am blauen Jeanshemd sind die beiden oberen Knöpfe geöffnet. Sie bestellt Cola. Er bestellt Cola.

Am Flughafen wird sie von einem Mann im dunkelblauen Anzug begrüßt, der sie auf die Wangen küsst. Stein zählt drei Küsse, wohl die übliche französische Dosis. Der Mann will ihr die Tasche abnehmen, was sie ablehnt. Für die übrigen Musiker stehen Busse bereit, die sie ins Hotel bringen, weiß Stein von der Geigerin.

Er erreicht es im Taxi. Das Concorde Lafayette ist ein riesiges, hässliches Betonmonster. Am Empfang erkundigt er sich, ob Frau Bensson schon eingetroffen sei. Man sagt ihm, ein Gast dieses Namens sei nicht registriert. Damit hat er gerechnet. Dirigenten ihres Kalibers steigen in gediegeneren Häusern ab, im Plaza Athénée in der Avenue Montaigne vielleicht, weil das nur ein paar Meter vom Théâtre des Champs-Elysées entfernt liegt.

Dorthin lässt Stein sich bringen, wagt aber nicht, noch einmal nach der Bensson zu fragen. Im Bistro des Hotels, in dem auch der legendäre Ducasse sein Restaurant betreibt, nimmt er ein Stück Quiche Lorraine und ein Bier zu sich und entschließt sich zu einem ausgedehnten Spaziergang hinunter zur Seine. Er folgt ihrem Lauf, überquert die nächste, die übernächste und eine weitere Brücke, bis die Dämmerung hereinbricht. Dann bringt ihn ein Taxi zum Konzerthaus.

Ein Glas Champagner steigert die Vorfreude. Er hat einen schönen Platz auf dem Balkon in der Mitte der zweiten Reihe. Festlichstes, nobelstes Rot. Der Saal ist nicht wie üblich mit Klappsitzen ausgestattet, sondern mit einzelnen Sesseln, vergoldete Art-déco-Ornamente schmücken die Armlehnen. Im Programmheft ist von dem wilden Tumult zu lesen, den Strawinskys Sacre du Printemps hier bei der Uraufführung ausgelöst hat. Dass er sich an einem Ort von historischer Bedeutung befindet, stimmt Stein noch höher. Allenfalls irritiert ihn, dass das Konzert nicht ganz ausverkauft ist. Verwöhntes Paris!

Maria Bensson stürmt auf die Bühne und wartet gar nicht erst ab, bis der Beifall verebbt. Ihr schulterlanges, messingblondes Haar ist nun geföhnt und will immer wieder mit Schwung aus dem Gesicht geworfen werden. Stein würde sich wünschen, es sehen zu können, ihre fordernden, anfeuernden, inspirierenden Blicke. Gottlob ist er kein Kritiker, der sofort entscheiden muss, wie sehr ihm das gefallen darf, was er da hört; ob sie den Geist von Haydns letzter, der Londoner Symphonie, trifft oder nicht. Es ist keine Frage, die ihn bewegen muss. Er darf auf einfache Weise hingerissen sein. Der Beifall ist lebhaft.

Das zweite Glas Champagner, in der Pause getrunken, mag es begünstigen, dass Bruckners Siebte Stein nun mit unerklärbarer Macht erfasst. Er weiß natürlich, was im Verlauf des zweiten Satzes geschieht. Bruckner trifft die Nachricht vom Tod Richard Wagners, seines irdischen Gottes. Bruckners Entsetzen ist zu hören. Fahle, klamme Klänge, als schnüre es einem den Hals zu. Danach eine Steilwand aus tönendem Erz, ein Massiv himmelhoch sich türmender Akkorde. Der Gipfel ist ein Beckenschlag, der einzige der ganzen Symphonie. Die ganz großen, altgold leuchtenden Tschinellen strahlen den Ton ab wie Sonnen ihr Licht. Im Magen ein Gefühl wie beim freien Fall.

Mit dem letzten Ton steht Maria Bensson leicht nach vorn gebeugt vor den Symphonikern. Sie hält die Spannung, kostet die lautlose Ergriffenheit aus, ehe sie den Stab sinken lässt und der Saal toben darf. Was sie jetzt spürt? Erschöpfung? Erleichterung? Dankbarkeit? Glück?