9,99 €

Mehr erfahren.

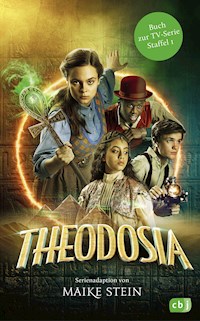

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Erben der Nacht – Die Filmbuch-Reihe

- Sprache: Deutsch

Das Buch zum großen TV-Serienhighlight »Erben der Nacht«

Ende des 19. Jahrhunderts haben sich die letzten Vampirclans über ganz Europa verbreitet. Sie sind bis aufs Blut verfeindet, aber weil sie vom Aussterben bedroht sind, gibt es für sie nur eine Möglichkeit zu überleben. Die letzten Erben eines jeden Clans müssen gemeinsam ausgebildet werden, um die Fähigkeiten aller Clans in sich zu vereinen. Eine der jungen Erben hat besondere Macht: Alisa hat als Einzige von ihnen ein menschliches Herz. Gefahr droht nicht nur von Vampirjägern, sondern auch von Dracula, dem Urvater aller Clans …

Basierend auf der erfolgreichen Reihe »Die Erben der Nacht« von Ulrike Schweikert, erzählt nach der Handlung der TV-Serie mit farbigen Filmfotos im Innenteil

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 413

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

MAIKE STEIN

DRACULAS ERWACHEN

Das Buch zur TV-Serie (Staffel 1)

basierend auf den Romanen

von Ulrike Schweikert

Das Zitat stammt aus dem Gedicht

»She Walks in Beauty« von Lord Byron aus den »Hebräischen Melodien«

in der Übersetzung von Otto Gildemeister, aus: Lord Byron’s Werke

in sechs Bänden, Georg Reimer, Berlin 1865, Band 3., S. 93.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe Oktober 2020

© 2020 cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Licensed by ZDF Enterprises GmbH, Mainz

© Lemming Film HON BV, Maipo Films A.S.,

Maze Pictures GmbH, ZDF Enterprises GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: Linda Sturm

Umschlaggestaltung: Geviert, Grafik und Typografie, unter Verwendung von Motiven von © Lemming Film/Rolf Dekens und Shutterstock.com (dwph, Independent birds, Chatchai.J)

Fotos im Bildteil: © Lemming Film/Rolf Dekens

kk · Herstellung: bo

Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach

ISBN 978-3-641-25563-3V001

www.cbj-verlag.de

Aus dem Buch Dracul, eine Vampirgeschichte, Band I:

Der Beginn der Dämonenplage

(Autor: Abraham van Helsing, Vampirjäger und Gründer der Rotmasken)

… und Graf Draculas Tränen vermischten sich mit dem Blut, und aus Blut und Tränen formten sich dreizehn Rubine. Die Rubine leuchteten in einem dunklen Rot und pulsierten tief in ihrem Inneren. Aus jedem Rubin wurde einer der dreizehn Vampirclans geboren. Und jeder Clan erhielt die Gabe seines Geburtssteins, der jedem Clan auch seinen Namen gab. Solange die Ehrwürdigen der Clans den Rubin tragen, verfügen alle im Clan geborenen Vampire über die Gabe, die der Rubin verleiht:

•Die Dracas aus Norwegen können Gedanken lesen und in Gedanken miteinander kommunizieren.

•Die Nosferas aus Italien können die tödliche Wirkung geweihter Gegenstände überwinden.

•Die Vyrad aus England können das Wetter kontrollieren.

•Die Pyras aus Frankreich beherrschen alle Tiersprachen.

•Die Lycana aus Irland können ihre Gestalt wandeln.

•Die Upiry aus Rumänien können ihren Schatten unabhängig von ihrem Körper handeln lassen.

•Die Belov aus Russland vertragen das Sonnenlicht.

•Die Arrufat aus Spanien können mit den Toten sprechen.

•Die Tova aus Holland können die lähmende Wirkung von Wasser überwinden.

•Die Caminada aus der Schweiz können sich unsichtbar machen.

•Die Vikla aus Griechenland können Gegenstände durch Gedankenkraft bewegen.

•Die Grimur aus der Türkei können das Sonnenlicht einfangen.

•Die Vamalia aus Deutschland schließlich erhielten die Gabe der Liebe – und dieser Clan ist der Hüter des Funkens, der alles Vampirleben in der Welt auslöschen kann, wenn …

Alisa

Hamburg

Sie träumt. Denn so muss sich träumen anfühlen. Sie weiß genau, wo sie ist. In ihrem Sarg, schlafend, wie jeden Tag. Sie weiß, wer sie ist. Alisa von Vamalia. Und doch sieht sie sich von außen, als wäre sie eine andere, die hoch oben an der Zimmerdecke schwebt und in der heraufziehenden Abenddämmerung auf sich hinabblickt. Was unmöglich ist, denn dafür müsste sie durch den geschlossenen Sargdeckel sehen können. Vielleicht ist in Träumen alles möglich? Woher soll sie das wissen, Vampire träumen nicht. Auch nicht eine Vampirin mit einem menschlichen Herz, das schlägt wie verrückt. So verrückt, dass sie davon aufwachen sollte. Aber sie wacht nicht auf. Sie schwebt und blickt auf sich hinunter. Ein blasses Mädchen mit langen dunklen Locken. Einen Arm über das Gesicht gelegt, die Nase in der Armbeuge vergraben. Der andere Arm liegt quer über ihrer Brust. Als würde das dabei helfen, ihr Herz zu verbergen.

Graublaues Licht dringt durch die Ritzen zwischen den Brettern, die die Fenster verschließen. Nicht einmal ein Traum gönnt ihr einen anderen Anblick als den der immer gleichen Zimmer. Doch plötzlich verdrängen gleißend helle Strahlen das Dämmerlicht – streichen über den Boden, tasten die Wände entlang, suchen, suchen.

Sie muss weg! Sie muss in den Sarg. In Sicherheit. Fort von dem Licht, bevor es sie berührt. Bevor es sie verbrennt. Bevor sie als Asche von der Decke rieselt. Tammo wäre so wütend auf sie, wenn sie ihn allein zurückließe. Doch sie kann sich nicht rühren.

Alles nur Einbildung. Sie kann nicht gleichzeitig hier oben und dort unten sein. Logisch betrachtet muss sie in ihrem Sarg liegen. Alles andere muss Einbildung sein. Auch das Licht.

Doch keiner der Gedanken beruhigt sie. Das Licht kommt näher. Sie starrt auf das Mädchen hinab, auf sich, wie sie friedlich daliegt, wünscht sich auch dorthin unter den sicheren Sargdeckel.

Und schon fällt sie. Stürzt. Rast auf den Sarg zu, auf sich selbst, immer schneller, sie wirbelt herum, starrt an die Decke, ein dumpfer Schlag.

Dunkel. Vertraute Wände um sie herum. Sicherheit. Alisa liegt still und lauscht ihrem rasenden Herzschlag – so laut, dass alle im Haus davon aufwachen müssten. Aber ihr Herzschlag bleibt das einzige Geräusch.

Ihre linke Handfläche kribbelt. Sie reibt mit dem Daumen darüber. Wenn sie das alles fühlt, muss das bedeuten, dass sie wach ist. Alles wieder normal. Vielleicht.

Das Kribbeln wird zu einem Pochen. Sie drückt den Daumen dagegen. Das Pochen verstärkt sich, hat denselben Takt wie ihr Herz. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf – sogar ihre Gedanken setzen den Rhythmus fort. Gleißendes Licht löscht das Dunkel aus. Sie will schreien, doch bringt keinen Ton hervor. Alles ist so grell, dass sie nichts mehr sieht. Gleich wird sie zerbersten. In Flammen aufgehen. Sie presst die Augen zu.

Reißt sie wieder auf. Dunkelheit umgibt sie. Einzelne helle Sterne tanzen darin. Verblassen. Nur das samtweiche Dunkel umfängt sie jetzt. Keine Explosion. Sie ist noch da. Gerade will sie sich erleichtert strecken, da kippt das Dunkel in eine noch tiefere Dunkelheit. Ein Loch tut sich unter ihr auf, saugt sie in einen Schlund hinab, sie fällt-stürzt-schleudert-schwebt-stoppt.

Stille. Endlich Stille.

Weite um sie herum. Eine verschneite, unbekannte Landschaft. Felswände mit einer Tür darin. Sie geht darauf zu. Neben der Tür ist eine Säule aus Stein. Alisa beugt sich darüber. Der Abdruck einer Hand – so groß wie ihre eigene – und kreisförmig darum herum mehrere kleine Vertiefungen. Bevor sie genauer hinsehen kann, wird sie vorwärtsgerissen. Die Tür in der Felswand schwingt auf, schlägt hinter ihr zu. Unsichtbare Kräfte treiben Alisa vor sich her.

Die Luft ist kühl, trocken und grau. Alisa weiß, dass sie in einer Höhle tief unter der Erde ist. Weiß es, ohne zu wissen, woher. Wenige Schritte vor ihr erhebt sich ein Podest, auf dem eine kurze, breite Säule steht. Sie geht darauf zu. Widerstrebend. Aber sie kann nicht stehen bleiben.

Auf der Säule liegt ein dickes Seil, das zu einem einfachen Knoten geschlungen ist. Sie streckt eine Hand danach aus. Und wird zurückgerissen, als hätte jemand sie von hinten gepackt. Sie wird rückwärts durch die Dunkelheit gezogen, um Ecken geschleudert. Ihr schwindelt. Sie wird nach oben gewirbelt. Ein Ruck. Ein Windstoß. Sie fällt, aber nur kurz. Landet weich.

Über ihr erstreckt sich ein weiter Sternenhimmel. Sie stützt sich auf, ihre Ellbogen versinken in Schnee. Vor ihr schlägt die schwere Felstür zu. Der dumpfe Schlag hallt in ihr wider.

Alisa blinzelte. Um sie herum war es dunkel. Die vertrauten Wände ihres Sarges schlossen sie ein. Alles wie immer. Nur ihre Handfläche kribbelte.

Ivy

Transsilvanien

Ivy duckte sich tiefer hinter den Busch, schmiegte sich enger an den Wolf. Sie presste eine Faust auf ihre Brust, als schlüge dort noch immer ein Herz, das sie beruhigen musste, und legte dem Wolf die andere Hand um die Schnauze. Bestimmt wusste Seymour, dass er leise sein musste, aber sicher war sicher. Ivy zupfte ein paar ihrer roten Haarsträhnen von seiner Nase, damit die ihn nicht zum Niesen brachten und sie verrieten. Gemeinsam spähten sie über die Lichtung zu der Burg, die ihnen gegenüber aufragte. Graue rissige Mauern und halb eingefallene Türme.

So nahe waren sie dem Dieb ihres Clan-Rubins schon lange nicht mehr gekommen. Sie brauchten einen Plan, einen guten, um ihn auszutricksen und ihm den Rubin endlich wieder abzunehmen. Sonst würde Seymour für immer ein Wolf bleiben müssen.

Ivy wollte sich nicht verstecken, sie wollte zur Burg stürmen und dem verdammten Upiry-Vampir den Ring mit ihrem Rubin entreißen. Doch wenn er sie sah, würde er sofort die Gabe des Rubins nutzen, sich verwandeln und fortfliegen. So, wie er ihnen in den vergangenen Monaten wieder und wieder entkommen war. Seymours Kehle bebte in einem unterdrückten Knurren. Ivy verstand ihn nur zu gut.

Der Upiry kniete sich an der Burgmauer auf den Boden und zerrte an einem Gitter, das in die Mauer eingelassen war. Von dort kam ein aufgeregtes Fiepsen. Fledermäuse?

Seymour stieß mit der Schnauze nach vorn, als wollte er sie auffordern loszurennen, solange der Dieb abgelenkt war. Die Bewegung brachte den Busch zum Rascheln. Ivy verkrampfte sich und Seymour winselte. Leise. Aber laut genug, dass der Upiry erstarrte und dann langsam den Kopf in ihre Richtung wandte. Jetzt hielten sie beide still. Ganz still. Nur weggucken konnte Ivy nicht. Ihr war, als blickte der Upiry sie direkt an.

Nicht einmal die Luft bewegte sich noch. Die Stille lag wie eine Decke aus Eis über ihnen allen. Noch konnte alles gut werden. Solange sich nur niemand rührte.

Ein Quietschen rostiger Eisenscharniere brach wie ein Donnerschlag über sie herein. Der Upiry drehte den Kopf mit einem Ruck zur Seite, zerrte dabei aber weiter an dem Gitter, hektischer als zuvor. Die hohen, spitzen Schreie der Fledermäuse vermischten sich mit dem Quietschen der Scharniere. Es kam von der schweren Tür in dem Turm an der linken Burgseite. Langsam schwang sie auf.

Unmöglich. Ivy starrte auf die Tür. Die Burg war seit Jahrhunderten verlassen. Der Upiry fauchte und zeigte seine Fangzähne, als ein alter Mann aus der Tür trat. Ivy spürte ihre eigenen Zähne hervorschießen, und Seymour zog die Lefzen hoch. Der Upiry war aufgesprungen, doch er zögerte. Der alte Mann trat ins Mondlicht.

Das konnte nicht sein. Ivy schluckte. Er sah viel älter aus als auf den Zeichnungen, die sie von ihm kannte. Trotzdem gab es keinen Zweifel. Er war es. Und er war wach. Dabei sollte Graf Dracula im Tiefschlaf liegen, weit fort von hier, in einem mit Ketten gesicherten Sarg.

Der Upiry schien genauso fassungslos wie sie. Und das war sein Verhängnis. Schon war Graf Dracula bei ihm und packte ihn an der Kehle. Ein silbernes Aufblitzen. Der Upiry sackte in sich zusammen, eine Hand um den Griff eines Silberdolches gekrampft. Graf Dracula hielt die andere Hand fest, die mit dem Ring. Er streifte ihn dem Upiry vom Finger und hielt ihn lachend hoch. Der Upiry stürzte zu Boden, regte sich nicht mehr. Graf Dracula sah ihn nicht einmal an. Er ließ den Rubin im Mondschein auffunkeln.

Neben ihr spannte Seymour alle Muskeln an. Bereit zur Flucht. Bereit zum Angriff. Bereit zu allem, was Ivy befehlen würde. Aber was sollten sie jetzt tun?

Ivy strich mit dem Daumen über Seymours kalte Schnauze. Sie waren ihrem Ziel so nah, doch jetzt schien es unerreichbarer als je zuvor. Ihr musste etwas einfallen!

Graf Dracula hockte sich dorthin, wo eben noch der Upiry gekniet hatte. Die Fledermäuse waren verstummt. Wo der Upiry sich abgemüht hatte, riss Graf Dracula mit Leichtigkeit das Gitter auf und griff in die Öffnung. Als er sich aufrichtete, hielt er eine Fledermaus in der Faust, sein Daumen lag über der winzigen Kehle. Mit einem Tritt ließ er das Gitter wieder ins Schloss krachen. Dann hob er die Fledermaus vor sein Gesicht. »Welches Jahr schreiben wir?«

Die Fledermaus kreischte und schrie. Graf Dracula schüttelte die Faust, in der er sie gefangen hielt. »Verfluchte Pyras! Ich sollte ihren Rubin haben, dann könnte ich dich verstehen.«

In ihrem Versteck drückte der Wolf sich enger an Ivy, als verstünde auch er jedes Wort. Wenn es doch nur so wäre. Ivy lehnte die Stirn an Seymours Kopf und flüsterte so leise in sein Ohr, dass nicht einmal die geschärftesten Vampirsinne sie hören konnten: »Wir schaffen das. Wir sind schon so weit gekommen. Wir schaffen das.« In Wirklichkeit hatte sie keine Ahnung, wie sie ihren Rubin jetzt noch zurückbekommen sollten.

Die hellen Schreie der Fledermaus hallten noch immer zu ihnen hinüber, während Graf Dracula sich ihr mit dem Ring näherte. Ivy sah wie gebannt zu, als der Rubin die Fledermaus berührte, als sie bebte und sich wand und sich krümmte und sich ausdehnte, sich streckte und – wandelte. Dann lag sie in ihrer menschlichen Gestalt nackt auf dem Boden, stützte sich mit beiden Händen auf und blickte zu Graf Dracula hoch.

Ivy wollte heulen, wie Seymour es tat, wenn seine Verzweiflung zu groß wurde. Doch sie unterdrückte das Verlangen und konzentrierte sich ganz auf das Geschehen vor ihnen.

Graf Dracula warf der nackten Frau eine Robe zu. Sie zog sie mit ruckartigen Bewegungen über ihren knochigen Körper, bis nur noch der Kopf mit den kurzen schwarzen Haaren daraus hervorlugte.

»Prinzessin Tonka von Upiry«, murmelte Graf Dracula.

»Graf Dracula. Ihr seid erwacht.« Tonka blickte zu dem toten Vampir ihres Clans, schluckte deutlich. Dann blinzelte sie und sah wieder zu Graf Dracula hoch. »Danke, dass Ihr mir meine Gestalt zurückgegeben habt, mein Gebieter.« Sie blieb in ihrer geduckten Haltung am Boden, die Muskeln wie zum Sprung angespannt.

Ivy wusste nicht, ob sie sich wünschen sollte, dass Tonka auf Graf Dracula losging oder dass sie sich beherrschte. Den Geräuschen nach waren hinter dem Gitter in der Mauer noch mehr Vampire ihres Clans gefangen. Wenn erst ein ganzer Clan im Besitz ihres Rubins war, würden sie ihn niemals wiederbekommen. Obwohl sie Seymour so nah neben sich spürte, hatte Ivy sich nie zuvor einsamer gefühlt.

Graf Dracula starrte auf Tonka hinab. »Welches Jahr schreiben wir?«

»Achtzehnhundertneunundachtzig.«

Graf Dracula stieß einen Schrei aus, den die ganze Welt hören musste. »Dreihundert verlorene Jahre!«

Ivy krallte eine Hand in Seymours Fell. Wenn Graf Dracula sich mit den Upiry zusammentat, standen ihre Chancen schlechter denn je. Aber ganz egal, wie mächtig der Graf war, gleichgültig, wie viele Verbündete er hatte, sie mussten ihren Rubin zurückbekommen.

Leo

Norwegen

Leo hasste es, wie ein Kleinkind beiseitegeschoben zu werden. Nur weil sein Vater ihn von dem Treffen mit der Noaidi ausschließen wollte, würde er ganz bestimmt nicht zu Hause hocken bleiben. Mit langen Schritten rannte er über den Schnee auf das Zelt zu, aus dem die Trommelschläge bis weit über den Fjord klangen. Die Nordlichter tanzten über den Nachthimmel, warfen ihr grünes, blaues, violettes Licht über Meer und Schnee. Leo lief so schnell und leicht, dass der Schnee nicht einmal unter seinen Stiefeln knirschte.

Erst kurz vor dem Zelt wurde er langsamer. Im Schutz der lauten Trommelschläge schlich er dicht an die Zeltbahnen heran und schob zwei von ihnen vorsichtig auseinander. Das war der gefährlichste Moment. Wenn er die falsche Stelle gewählt hatte, wenn sein Vater ihm genau gegenüberstehen sollte, wenn die Trommel ausgerechnet jetzt verstummte – mit starren Fingern öffnete er einen kleinen Spalt, nur so schmal, dass er hineinspähen konnte.

Sein Vater stand ganz im Bann der Noaidi und ihrer Trommel, so wie alle anderen im Zelt. Auch Leo konnte sich ihm nicht entziehen. Der Rhythmus der Trommelschläge hallte durch seinen Körper wie ein warmes Beben. Dann brach er ab.

Leo hielt still. Die Noaidi schlug die Augen auf, und obwohl sie ihn nicht ansah, hatte er das Gefühl, ihr Blick würde die Zeltwand durchdringen. Ihre Augen hatten zwar eine sanfte braune Farbe und nicht das stechende Eisblau seines Clans, doch die Sanftheit täuschte. Leo stand regungslos da, als wäre er ein Teil der gefrorenen Landschaft. Aber die Noaidi hob nur die mit Tattoos überrankten Arme und sagte genau ein Wort: »Ende.«

Im Zelt fing sich sein Vater als Erster. Wer sonst. Leo grinste. Doch sein Vater wirkte besorgt. »Das Ende wovon?«

»Von allem.«

Prophezeiungen hatten offenbar nichts mit Klarheit zu tun. Leo wünschte, er könnte ins Zelt stürmen, die Noaidi packen und schütteln, bis sie sich verständlich ausdrückte.

»Die Elisabetha wird wieder über die Meere segeln.«

»Was soll das heißen?« Sein Vater klang genauso verwirrt, wie Leo sich fühlte. Was hatte ein Segelschiff mit dem Ende von allem zu tun? Was sollte ›das Ende von allem‹ überhaupt bedeuten? Das Ende der ganzen Welt? Seines Clans? Leo verzog den Mund gleichzeitig mit seinem Vater. Als ob irgendjemand oder irgendetwas die Dracas vernichten könnte.

Die Noaidi beachtete seine Frage nicht. »Die Kinder aller Clans müssen zusammenkommen«, fuhr sie fort.

Wenn jemand anders als eine Noaidi seinem Vater so einen absurden Vorschlag gemacht hätte, wäre dieser handgreiflich geworden. Der Ehrwürdige der Dracas verstand keinen Spaß, das hatte Leo selbst schon oft genug erfahren müssen. Doch jetzt im Zelt fragte sein Vater nur nach dem Warum.

Die Noaidi nahm sich Zeit mit ihrer Antwort und sagte dann wieder nur ein Wort: »Rotmasken.«

Leo unterdrückte gerade noch ein verächtliches Schnauben. Als wären Menschen eine Bedrohung für seinen Clan! Das Lachen seines Vaters dröhnte durch das Zelt. »Die Rotmasken sind hier so gut wie ausgerottet. Selbst ihr berüchtigter Gründer hat sich verkrochen.« Er lachte erneut auf. »Nicht einmal die Rotmasken wissen, wo seine Knochen verrotten.«

Die Noaidi beugte sich über ihre Trommel. »Du bist zu überheblich geworden, Magnus, zu leichtfertig. Eure Clans sind klein geworden, ihr zählt längst nicht mehr so viele wie früher. Während ihr nur euch selbst seht, wächst die Zahl der Rotmasken in vielen Ländern. Sie werden sich vereinen. Und dann werden sie deinen Clan ausrotten, Magnus. Alle Clans.« Sie strich mit einer Hand über das Trommelfell. »Du musst die Clans einen. Eure Erben müssen zusammenstehen. Einzeln werdet ihr untergehen. Vom Angesicht der Erde verschwinden.« Die Noaidi schwieg, und niemand im Zelt durchbrach die Stille. Unter dem plötzlichen Trommelschlag zuckte Leo ebenso wie die Vampire im Zelt zusammen. Die Noaidi stand aufrecht hinter ihrer Trommel, die sie kaum überragte, und sprach durch den verhallenden Klang. »Nimm deinen Rubin, Magnus.«

Als er sah, wie sein Vater ohne jedes Zögern gehorchte, fühlte Leo sich mit einem Mal ganz klein. Kleiner als die Noaidi. Das Gefühl gefiel ihm ganz und gar nicht. Er war Leo af Dracas, Sohn und Erbe des mächtigen Baron Magnus, Ehrwürdiger des Dracas-Clans. Es gab nichts, wovor er sich fürchten musste, niemanden, dessen Befehlen er gehorchte.

Doch nun konnte er nur zusehen, wie sein Vater die Botschaft der Noaidi in den Rubin des Clans raunte, der rot pulsierte und seine Worte an alle verbliebenen Clans aussandte. »Wir müssen uns zusammenschließen, um zu überleben.«

Als wären die Dracas auf andere angewiesen! Leo wollte sich schon abwenden, da erhob die Noaidi erneut ihre Stimme.

»Wir haben einen neugierigen Beobachter.«

Leo wartete nicht erst ab, ob sein Vater ihn sah und erkannte. Er drehte sich um und stürmte davon. Wenn er vor ihm den Wald erreichte, hatte er eine Chance, unerkannt zu entkommen. Leo rannte schneller. So sehr er sich auch anstrengte, hinter sich zu lauschen, sein Verfolger blieb lautlos. Erst im Schutz der Bäume wagte er einen Blick zurück. Nur eine leere Schneefläche. Nicht gut.

Ein Krachen in den Ästen über ihm. Schnee rieselte auf seinen Nacken – und dann stand auch schon sein Vater vor ihm, packte ihn. Leo schrie auf, als er plötzlich keinen Boden mehr unter den Füßen spürte. Sein Vater hielt ihn mühelos in der Luft.

»Wenn ich eine Rotmaske wäre, wärst du jetzt tot.« Er grinste.

Leo knurrte und ließ seine Fangzähne aufblitzen. »Eine Rotmaske wäre zu langsam, um mich zu fangen.«

Sein Vater lachte. »Aber eine Rotmaske kommt nie allein.« Er stellte ihn zurück auf den Boden und zog den Kragen von Leos Jacke gerade. Leo schlug seine Hände weg.

»Es sind nur Menschen. Die werden mich nie töten.«

Das Lachen seines Vaters ließ die Äste über ihnen erzittern. »Ah, wir Dracas.« Er brach sein Lachen schlagartig ab. »Du hast keinen Krieg erlebt, Junge. Vampir gegen Vampir ist –« Er schüttelte den Kopf. »Die Rotmasken hatten am Ende leichtes Spiel mit den noch übrigen geschwächten Vampiren. Du bist mein Erbe, Leo.« Sein Vater wechselte in die Gedankensprache. Ich werde nicht zulassen, dass mein Erbe für dich eine Welt ohne Vampire ist.

Leo musterte den Schnee zwischen ihren Stiefeln, zu verblüfft für Worte, selbst in Gedanken.

Sein Vater klopfte ihm auf die Schulter. »Jetzt machen wir erst einmal die Elisabetha seeklar – wir segeln noch heute Nacht.« Schweigend stapften sie nebeneinander durch den verschneiten Wald. Eine Hand seines Vaters ruhte schwer auf Leos Schulter. Sollte ihm das Mut machen oder ihn an die Verantwortung erinnern, die auf einem Erben und zukünftigen Clan-Ehrwürdigen lastete? Es war nichts, was er fragen konnte, weder laut noch in Gedanken.

Wochen später, als sie tief in der Nacht auf der Themse vor Anker gingen, hatte er immer noch keine Antwort auf diese Frage gefunden. Dafür hatte er sich längst an das Schwanken des großen Segelschiffs gewöhnt. Dass er beim ersten Aufstehen unter Deck erbärmlich gestolpert und lang hingeschlagen war, würde er für sich behalten. Zum Glück schliefen seine Cousinen in einem anderen Raum und hatten davon nichts mitbekommen.

Jetzt standen Fanny und Inger neben ihm und blickten zum Hafen hinüber. Es stank. Schon allein vom Fluss stiegen übelste Gerüche auf, und was von der Stadt herübergeweht kam, war nicht viel besser. Wie hielten Vampire es hier nur aus? Leo konnte es nicht erwarten, wieder abzulegen. Die Dunkelheit wurde von Gaslaternen und Feuern auf den Docks gestört, als hätten sie dort drüben etwas gegen das natürliche Licht von Sternen und Mond.

Menschen halt. Nachtblind und geruchsgestört. Leo verschränkte die Arme und lauschte auf das Knarren der Riemen, mit dem sich ein Ruderboot näherte. Die zwei Vampire hinten im Boot, Sir Milton of Vyrad und sein Sohn Malcolm, saßen regungslos da, während die Schattenvampire sich in die Ruder legten. Der Ehrwürdige und sein Sohn blickten misstrauisch auf das dunkle Wasser, als fürchteten sie, jeder Ruderschlag könnte das Boot kentern lassen. Leo wandte keinen Blick von den beiden ab und lauschte den Kommentaren, die Inger und Fanny in Gedanken austauschten.

Ich hab noch nie so dunkelhäutige Vampire gesehen, meinte Inger.

Vielleicht sind ja alle Vampire in der Stadt so. Fanny zuckte mit den Schultern. Dieser Malcolm sieht wirklich nicht schlecht aus.

Na ja. Inger schien nicht weiter beeindruckt.

Leo verdrehte die Augen. Seid froh, dass nur wir Dracas Gedanken lesen können.

Nur kein Neid, du bist auch hübsch, Cousin, gab Fanny spöttisch zurück.

Neid? Als ob. Leo schüttelte den Kopf.

Fanny lehnte sich weit über die Reling. Aber er ist älter als du. Fast achtzehn. Sehnsucht lag in ihren Gedanken.

Siebzehn, korrigierte Leo sie leicht genervt. Und niemand ist einem Dracas überlegen.

Ihr seid alle beide so peinlich! Inger stieß sich von der Reling ab und lief Richtung Treppe.

Warte! Fanny rannte ihr hinterher, und die Gedanken der beiden verschwanden aus seinem Kopf, sobald sie außer Sichtweite waren.

Mädchen. Leo seufzte. Und grinste gleich darauf, als das Ruderboot längs der Elisabetha stoppte. Mit Malcolm kam endlich noch ein Junge an Bord. Auch wenn er bloß ein Vyrad war. Er hatte den Gedanken kaum zu Ende gebracht, da landete Malcolm auch schon vor ihm auf dem Deck. Empörte Stimmen klangen von unten herauf, wo das Ruderboot heftig schaukelte.

»Netter Sprung.« Leo nickte dem Neuankömmling zu.

Malcolm zog die Augenbrauen hoch. »Nett?«

»Nett.« Mit mehr Worten hielt Leo sich nicht auf. Ja, vom Ruderboot bis hoch zur Elisabetha war es ein anständiger Sprung, aber – er ging leicht in die Knie und drückte sich vom Deck ab, schnellte in die Höhe, schoss an der Takelage entlang hinauf. Segel und Taue verschwammen vor seinen Augen. Er packte gerade noch eine Strebe des Ausgucks, schwang sich hinein, blickte hinunter. Aber unten standen nur die Schattenvampire, die eine Strickleiter über die Reling hinabließen. Jemand tippte ihm von hinten auf die Schulter.

»Netter Sprung.« Malcolm lehnte an der anderen Seite des Ausgucks. »Meinst du, wir können hierbleiben, bis mein Vater sich wieder beruhigt hat?« Sir Milton war gerade auf halber Höhe der Strickleiter und ließ niemanden im Zweifel darüber, was er von seinem rücksichtslosen Sohn hielt.

»Wenn das vor Sonnenaufgang der Fall ist, sehe ich da kein Problem.« Leo hockte sich auf den Boden des Ausgucks und klopfte einladend neben sich. Mit aufbrausenden Vätern kannte er sich aus.

Alisa

Hamburg

Alisa blieb an ihrer Zimmertür stehen und musterte noch einmal ihre Handfläche. Zu sehen war nichts, doch das leichte Kribbeln ließ sich nicht vertreiben. Trotzdem – sie musste sich das alles eingebildet haben.

»Zufall – coincidence. Fluch – curse.« Nein, Englisch war zu einfach, damit konnte sie sich nicht wirklich ablenken. Sie lehnte den Kopf an die Tür. »Zufall, italienisch coincidenza, holländisch toeval, französisch hasard oder coïncidence, tschechisch náhoda, rumänisch coincidenţă, türkisch tesadüf, griechisch –« Es half alles nichts. Sie schlug ihre Stirn gegen das Holz, als könnte sie damit ihren seltsamen Traum vertreiben. Traum – norwegisch drøm.

Aber Vampire träumten nicht. Alisa rieb sich die Stirn und lehnte sich mit dem Rücken gegen die Tür. Es reichte doch, dass sie ein menschliches Herz hatte, sie brauchte wirklich nicht noch etwas, das sie von anderen Vampiren unterschied.

Vielleicht war in der Dämmerung, während sie alle noch schliefen, jemand ins Haus eingebrochen und hatte ihr diese merkwürdigen Bilder, diese Vision aufgezwungen. Sie sah sich in ihrem Zimmer um. Die Fenster waren nach wie vor mit dicken Holzbrettern verschlossen. Auf dem Fußboden stapelten sich die Bücher, die nicht mehr in die Regale passten, zu hohen Türmen auf. Niemand hatte auch nur ein Buch verschoben, geschweige denn einen der Türme umgeworfen. Staub sammelte sich in den Ecken und Asche im Kamin. Alles wie gewohnt.

Alisa hob ihr Handgelenk und sog den leichten Duft ein. Veilchen, italienisch viola, norwegisch fiol, französisch violette. Sie ließ den Arm sinken.

Vielleicht würde Großmutter etwas wissen. Vielleicht würde Großmutter sich über ihr Wissen aber auch ausschweigen. Wie so oft. Und vielleicht war es ohnehin besser, diese Sache für sich zu behalten. So wie das Norwegischlernen. Hindrik hatte ihr zwar heimlich die Bücher dafür besorgt, sie jedoch davor gewarnt, jemals vor ihrer Großmutter Norwegisch zu sprechen. Vielleicht konnte sie Hindrik von ihrem Traum erzählen. Der rief bereits das dritte Mal nach ihr, und Tammo stimmte ein, setzte den Ruf als Singsang fort: »Alisa-Essen-Alisa-Hunger-Alisa-Essen-Alisa-«

»Ruhe jetzt!«, übertönte Großmutter ihn.

Alisa seufzte, eilte aus ihrem Zimmer über den Flur ins Wohnzimmer, wo sich alle schon versammelt hatten. Tammo saß am Tisch und hielt einen Löffel in der Hand wie ein Zepter. Hindrik stand an ihrem Stuhl bereit, nickte ihr still zu.

Großmutter blickte nicht einmal von ihrer Lektüre auf. Sie hatte es sich im Sessel vor dem Kamin bequem gemacht und las im Licht des flackernden Feuers. Die Flammen brachten den dunkelroten Rubin ihrer Brosche zum Leuchten, als wäre der Stein lebendig. Erst als Alisa bei ihr stehen blieb und sich hinabbeugte, um ihr wie jeden Abend einen Kuss auf die Wange zu geben, kam ein kurzes Lächeln.

»Was liest du?«

Großmutter strich über die Seiten auf ihrem Schoß. »Sir Milton hat mir das Manuskript eines neuen Autors geschickt, den er entdeckt hat. Bram …« Sie blätterte ein paar Seiten zurück. »Stoker.« Ein verschmitztes Lächeln überzog ihr Gesicht. »Er schreibt über Vampire, und Sir Milton ermuntert ihn zu den abenteuerlichsten Behauptungen. Er ist so ein …« Ihr Lächeln vertiefte sich. »Es ist wirklich sehr amüsant.«

»Darf ich es lesen, wenn du fertig bist?« Bevor ihre Großmutter antworten konnte, fing Tammo an, mit dem Löffel auf seinen Tellerrand einzuschlagen.

Großmutter hielt sich die Ohren zu. »Setz dich, damit dieser infernalische Lärm aufhört, sei so gut.«

Alisa gehorchte. Wie immer. Alles hier war wie immer. Tammos Ungeduld. Hindriks stille Aufmerksamkeit. Die Geräusche von draußen: Wellen, die gegen Kaimauern schlugen, die knarrenden Masten von Segelschiffen, feuchte Taue, die auf Stein klatschten. Darüber schrien Möwen lauter als die Menschen, die abends noch am Hafen arbeiteten.

Drinnen knackte jetzt nur noch das Feuer, flüsterten Stuhlbeine über den Teppich, als Hindrik den Stuhl für sie zurückzog. Sie setzte sich, hörte zu, wie Tammo sein Essen schlürfte. Das Rot auf ihrem Teller leuchtete satt im Schein der Öllampe. Rot, red, rød, rouge, rosso – das Wort drehte sich in ihrem Kopf, bis sie es nicht länger für sich behalten konnte. »Rot, rot, rot – können wir nicht mal was anderes essen?«

Tammo ließ den Löffel sinken. »Und kannst du nicht ein einziges Mal essen, ohne herumzunörgeln?«

Konnte sie nicht. »Wenn wir wenigstens ein einziges Mal ausgehen würden zum Essen. Was anderes sehen«, grummelte sie. Und Tammo könnte ruhig auch ein einziges Mal auf ihrer Seite sein, statt in sich hineinzugrinsen, während Hindrik sie leise zurechtwies.

Alisa schob den Teller von sich weg, blieb aber sitzen. Von Tammo durfte sie offenbar keine Unterstützung erwarten – und Hindrik konnte letzten Endes nichts für sein Verhalten. Er tat nur, was Großmutter ihm auftrug. Er konnte gar nicht anders. Nicht zum ersten Mal fragte Alisa sich, wie er das aushielt. Sie hatte wenigstens die Aussicht, irgendwann ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sobald sie endlich volljährig war. Dann konnte Großmutter sie nicht mehr drinnen einsperren. Allerdings schien ihr das noch eine Ewigkeit entfernt. Vielleicht hatten Schattenvampire einfach mehr Geduld. Oder waren eben daran gewöhnt, sich unterzuordnen. Sie starrte auf ihren Teller und ärgerte sich darüber, dass sie plötzlich doch so hungrig war. Tammos Schlürfen machte es auch nicht besser.

Kleiner Bruder, lillebror. Großmutter, nonna. Ehrwürdige, clan elder. Rubin, ruby. Pulsieren, pulse. Alisa blinzelte. Aber es war keine Täuschung: Der Rubin auf der Brosche ihrer Großmutter leuchtete, verlosch, leuchtete, verlosch. Und Großmutter las einfach weiter.

Alisa lehnte sich näher zu Hindrik. »Wieso pulsiert unser Rubin?«, wisperte sie.

»Junges Fräulein, mein Gehör hat nicht nachgelassen, im Gegensatz zu vielem anderen.« Großmutter legte eine Hand auf die Brosche. »Das kommt vom Dracas-Clan. Die schicken seit Wochen Nachrichten.« Sie vertiefte sich wieder in das Manuskript. Als wäre nichts.

»Könnte das nicht wichtig sein?«

»Wenn es wichtig ist, wissen sie, wo sie mich finden.«

»Bist du denn gar nicht neugierig?«

In Großmutters Seufzer schienen alle Jahrhunderte ihres Lebens mitzuschwingen. »Nichts, was der Dracas-Clan zu sagen hat, interessiert mich. Sie haben dieser Familie mehr als genug angetan.«

Alisa kannte diesen Tonfall. Das Thema war beendet. Dead. Genauso tot wie ihre Eltern. Sie senkte den Kopf.

»Ich muss mich ausruhen.« Großmutter streckte eine Hand nach Hindrik aus und ließ sich von ihm aufhelfen. »Weckt mich nächstes Jahr wieder auf. Aber nur, wenn es unbedingt nötig ist.«

Die Widerworte, die ihr auf der Zunge brannten, hielt Alisa zurück. Sinnlos, meningsløs. Die Stille legte sich noch erdrückender über sie als zuvor.

Vom anderen Ende des Flurs hörte sie, wie Hindrik Großmutters Sarg öffnete und ihr hineinhalf. Bestimmt gab sie ihm noch Anweisungen, doch die musste Alisa nicht belauschen, um sie zu kennen.

Lass sie nicht nach draußen.

Sorge für ihren Unterricht.

Achte darauf, dass sie genug essen.

Wenn sie nach Anna und Pieter fragen, erzähle ihnen von den guten Erinnerungen.

Beschütze sie.

Und Hindrik würde lächeln und nicken und alles tun, was Großmutter verlangte. Alisa presste die Finger fester um den Löffelstiel, bis dessen Ende sich in ihre Handfläche bohrte und der Druck sie davon abhielt, zu schreien. Genauso fest, wie sie die Hände ihrer Mutter gehalten hatte, als diese zum letzten Mal gegangen war. Ihre Worte klangen ganz nah in ihrer Erinnerung, als wäre sie noch immer so klein, dass ihre Mutter sich vor sie knien musste, um auf einer Höhe mit ihr zu sein. Eine Stimme, heller als die von Großmutter, dunkler als ihre eigene. Ein Lächeln, das die Trauer in den Augen überspielen sollte. Und die Worte, an denen sie sich bis heute festhielt. Wo auch immer dein Vater und ich hingehen, unsere Liebe für dich, für Tammo wird ewig bleiben. Kümmere dich um deinen kleinen Bruder. Und vertraue in allem auf Hindrik. Erinnere dich an alles andere erst, wenn du stark genug dafür bist.

Der Sargdeckel in Großmutters Zimmer klappte zu, Hindriks Schritte klangen über den Flur, bogen zur Treppe ab, verschwanden nach unten.

Sosehr Alisa sich bemühte, sich an mehr zu erinnern, es gelang ihr nicht. Offenbar war sie nicht stark genug. Sie konzentrierte sich darauf, ihren Griff um den Löffel zu lösen. Jetzt gab es nur noch Tammos Schlürfen, das helle Klirren des Löffels bei jedem Eintauchen ins Rot. Das Trippeln von Mäuseschritten in den Wänden. Das Brummen einer Fliege, die sich in einem Spinnennetz zwischen zwei Bücherregalen verfangen hatte und ihr Leben aussummte. Ein Zweig knackte im Feuer.

Plötzlich zuckte Tammo zusammen. »Hörst du das?«, flüsterte er.

Natürlich. »Dachboden«, flüsterte sie zurück.

Tammo war schon aufgesprungen und zerrte an ihrem Arm. Sie schnappte sich die Öllampe vom Tisch, lief mit ihm auf den Flur, leise, lauschend. Ja, das kam von oben. Das war ein Draußengeräusch, das sich nach drinnen verirrt hatte. Es trillerte und pfiff hinter der Klapptür, die in die Flurdecke eingelassen war. »Halt mal.« Sie drückte Tammo die Lampe in die Hand. Dann sprang sie hoch und zog die Holzleiter hinab.

»Wir dürfen da nicht rauf.« Tammo blickte den Flur entlang, musterte mit großen Augen jede Tür.

»Dann komm halt nicht mit.« Alisa nahm ihm die Lampe wieder ab und setzte einen Fuß auf die erste Sprosse. Sie würde ihn bestimmt nicht zwingen, ihr zu folgen. Die Klapptür ächzte und quietschte beim Aufdrücken. Wie jede Tür in diesem Haus, redete Alisa sich beruhigend ein. Hindrik würde aus dem Quietschen nicht schließen können, welche Tür sie öffnete. Staub stieg ihr in die Nase, und sie wirbelte noch mehr davon auf, als sie den Dachboden betrat.

Offenbar hatte Tammo sich entschieden, denn hinter ihr stieg eine zweite Staubwolke auf. Sie niesten beide. Und mussten kichern. Alisa hielt sich eine Hand vor den Mund. »Leise, du verschreckst den Vogel.« Sie stellte die Lampe auf eine der zahlreichen Holzkisten. Tammo drängte sich an sie.

»Was meinst du, wann zuletzt jemand hier oben gewesen ist?« Selbst seine leise Stimme brachte noch mehr Staub zum Tanzen.

»Muss ewig her sein.« Alisa strich ihm ein paar besonders große Staubflocken von den Haaren. »Komm.« Sie zog ihn weiter in den Raum. Der Gesang war verstummt, aber das Flattern kleiner Flügel verriet den Vogel, der hektisch zwischen den Dachbalken umherflog, sich schließlich auf einem davon niederließ und sie von oben beschimpfte. Die hellrot leuchtende Brust kannte Alisa aus einem ihrer Tierbestimmungsbücher.

»Keine Angst«, sprach sie dem kleinen, zwitschernden Geschöpf zu, »wir beißen nicht.« Sie reckte sich, wollte ganz langsam vorgehen, damit der Vogel nicht noch mehr Angst bekam, doch er breitete schon die Flügel aus, duckte sich – Alisa sprang. Sie war schneller, schloss ihn mit beiden Händen ein. Vorsichtig. Das Köpfchen freilassen. Federn zitterten gegen ihre Finger, als sie wieder landete.

»So ein Schöner.« Tammo strich dem zeternden Vogel über den Kopf.

»Ein Rotkehlchen.« Sie öffnete die Hände ein wenig, um ihm mehr von dem Gefieder zu zeigen, ohne dem Vogel Gelegenheit zur Flucht zu geben. »Erithacus rubecula. Gehört zur artenreichen Familie der Drosseln, Turdidae.«

»Du liest zu viel.«

»Blödsinn. Man kann nicht zu viel lesen.« Aber keines der Bilder oder Worte in ihren Büchern hatten sie auf die Berührung an ihren Handflächen vorbereitet, dieses schnelle Zittern, dieses flattrige Kitzeln, weich und kratzig zugleich, dieses drängende Fort, Fort, Fort. Es machte ihre Brust ganz eng, ließ sie das eigene, unnatürliche Pochen darin überdeutlich spüren.

»Können wir ihn behalten?«, fragte Tammo.

Sofort schüttelte Alisa den Kopf. »Er gehört nicht zwischen Wände.«

»Aber da draußen ist es doch viel zu gefährlich für so ein kleines Wesen.« Tammo strich dem Rotkehlchen wieder über den Kopf. »Sieh nur, wie er zittert.«

»Er zittert, weil unser Haus für ihn ein Käfig ist.«

»Aber –«

»Kein Aber.« Auch wenn sie Tammos Wunsch verstand. »Im Gegensatz zu uns ist er da draußen zu Hause.« Sie nickte zu dem winzigen Dachfenster hinüber, in dessen Glasscheibe eine Ecke fehlte, eine Öffnung, die gerade groß genug für den Vogel war.

»Ich wünschte …« Tammo brach ab.

Sie wusste genau, was er sich wünschte. Alisa stieg auf eine Kiste und streckte die Arme, bis das Rotkehlchen nah vor der Fensteröffnung war. Sie öffnete die Hände. »Raus mit dir, Kleiner. Das hier drinnen ist kein Leben für dich, glaub mir.«

Runde, dunkle Augen blickten sie kurz an, winzige Krallen kratzten über ihre Haut, als der Vogel den Kopf Richtung Himmel ruckte, die Flügel streckte, sich von ihrer Handfläche abstieß. Draußen verschluckte ihn bald die Dunkelheit, aber sein Zwitschern klang noch zu ihnen hinein. Alisa drückte das kleine Dachfenster auf.

»Was machst du da?« Tammo zupfte an ihrem Kleid.

»Ich will nur …« Sie streckte den Kopf nach draußen. Der Wind strich kühl über ihre Wangen, und von weit unten leuchtete das Licht der Straßenlaternen hinauf.

»Bist du verrückt?«

»Lass mich los.« Alisa zog den Kopf wieder hinein, als Tammo immer heftiger an ihrem Kleid zerrte. »Ich will doch nur mal –«

»Das ist viel zu gefährlich!« Tammo hielt sie weiter fest.

»Woher willst du das wissen? Wir kennen nur Großmutters Warnungen vor allem dort draußen.«

»Warum sollte sie uns anlügen?«

»Keine Ahnung.« Alisa schüttelte seine Hände ab. »Dem Vogel jedenfalls schien es gut zu gehen. Und was glaubst du, woher unser Essen kommt? Hindrik muss das von draußen holen. Oder glaubst du etwa, die Mäuse in den Wänden geben genug Blut für uns alle ab?«

Tammo ließ den Kopf hängen. »Wenn du da rausgehst und Großmutter das herausfindet, bekommt Hindrik Ärger«, murmelte er und sah sie nicht an.

Das mit Hindrik drückte ihr aufs Gewissen, aber trotzdem konnte Alisa nicht anders, als sich wieder hinauszubeugen. Tausend Gerüche stürmten auf sie ein. Feucht-salzig-faulig-stechend-rußig-scharf. Sie zog sich ein wenig zurück, blinzelte. Die Fenster im Haus gegenüber waren dunkel, Dachziegel schimmerten feucht im Mondlicht. Eng an die Fensterbank gedrückt spürte Alisa ihr Herz pochen. Und das war nur ein kleiner Ausschnitt vom Draußen!

Entschlossen drehte sie sich zu Tammo und nahm seine Hände. »Du verstehst das nicht. Ich muss mehr von der Welt sehen. Vielleicht bin ich da draußen nicht so anders wie hier, vielleicht gehöre ich da eher dazu.« Sie verstummte.

Tammo hielt ihre Hände ganz fest. »Ich will nicht, dass du dich anders fühlst. Warum glaubst du, dass du anders bist?« Er sah sie aus seinen dunklen Augen mit diesem Kleiner-Bruder-Blick an. »Bleib hier. Bitte.«

Aber etwas lockte sie hinaus. Auch wenn sie selbst nicht genau wusste, was es war. Auch wenn Tammo so verloren vor ihr stand und sich an sie klammerte. »Tamm, bitte. Ich bin nicht wie du.«

»Was meinst du damit?« Er schluckte, aber er lockerte seinen Griff.

»Du sagst doch immer, dass ich zu viel lese.« Sie strich ihm schnell über die Haare, suchte nach Erklärungen, die nicht Ich habe ein menschliches Herz lauteten. »Wenn ich zurückkomme, kann ich dir eine echte Geschichte erzählen.« Bevor er weitere Fragen stellen konnte oder sie sich doch noch von seinem besorgten Gesichtsausdruck zurückhalten ließ, zog sie sich hinauf und zwängte sich durch das Dachfenster. Sie musste sich kräftig vom Fensterrahmen abdrücken, bekam zu viel Schwung, taumelte, rutschte über die Dachschräge, griff um sich, bekam nichts zu fassen, woran sie sich hätte festhalten können, rutschte über die Dachziegel, plötzlich war nur noch Leere unter ihr, sie fiel – bekam das Regenrohr zu packen, hielt sich mit pochendem Herz daran fest.

Vorsichtig spähte sie hinunter. Alles schien sich zu drehen. Alisa wartete, bis ihr Herz sich ein wenig beruhigte. Dann erst kletterte sie an dem Rohr hinab, bis sie sicher auf der Straße stand.

Geschafft. Alisa lehnte sich gegen die Hauswand. Hier draußen war alles intensiver. Das Licht grell, die Luft salzig-feucht. Der Wind packte sie an wie Hände, Stimmen brandeten von allen Seiten gleichzeitig heran, obwohl sie niemanden sah. Und dann war da diese Weite, in der das Licht der Straßenlaternen sich immer mehr ausdehnte, aufgehalten nur von den Häusern gegenüber und einer Mauer, die kurz hinter ihrem Haus die Straße versperrte, doch von keiner Decke. Alisa legte den Kopf in den Nacken, und ihr schwindelte von der Weite des Nachthimmels mit seinen unzähligen Sternen. Keine der Beschreibungen, die sie gelesen hatte, kam diesem Anblick auch nur nahe. Sie musste mehr davon sehen.

Das Haus gegenüber war etwas niedriger als ihr eigenes – und trotzdem höher als jeder Sprung, den sie bisher im Leben gemacht hatte. Alisa ging in die Knie und stieß sich vom Straßenpflaster ab. Sie rauschte-pfiff-flog hinauf, schleuderte ihr Lachen dem Wind entgegen, ließ sich von ihm mitreißen, höher und höher, den Sternen entgegen. Die Landung war so abrupt und enttäuschend, dass sie gar nicht erst innehielt, dass sie die Sterne und den Nachthimmel vergaß und rannte, das Dach weiter hinaufrannte, den schmalen First entlang, bis zum Ende, bis zum nächsten Sprung, zum nächsten Flug und immer weiter. So musste sich das Rotkehlchen gefühlt haben, als es wieder freigekommen war. Alisa wollte nie wieder stehen bleiben.

Und stoppte doch, als sie auf dem nächsten Dach landete und plötzlich ein Junge vor ihr stand.

»Himmel!«, rief er und wich vor ihr zurück. Sie blieb in der Hocke, so wie sie gelandet war. Er starrte sie erschrocken an und umklammerte mit beiden Händen ein Buch.

Alisa konnte sein Herz schlagen hören. Es war lauter als ihres. Sie stand langsam auf. »Ich wollte dir keine Angst machen.«

»Hast du nicht«, sagte er schnell. »Hab nur nicht erwartet, hier oben jemanden zu treffen.«

»Ich auch nicht.« Mehr fiel ihr nicht ein. Was sagte man zu einem Menschen? Er hatte dunkle Locken wie sie, nur viel kürzer, und betrachtete sie neugierig. War es unhöflich, auf seinen Herzschlag zu lauschen? Aber es war unmöglich, dieses schnelle Pochen nicht zu hören. Sie räusperte sich. Fuhr sich durch die Haare. Wusste nicht, wohin mit ihren Händen. Er hingegen stand still da, strich nur mit den Daumen über den Bucheinband. Womöglich begegneten Menschen sich ständig auf Dächern. »Was machst du hier oben?«

»Konnte nicht schlafen.« Er deutete hinter sich auf ein offen stehendes Fenster. »Ich wollte hier draußen ein bisschen lesen.« Wie zum Beweis hob er sein Buch.

Alisa erhaschte einen Blick auf den Titel. »Don Juan? Wirklich?«

Er wandte den Blick ab, aber er lächelte. Warum, war ihr nicht klar. Vielleicht gefiel ihm, dass sie Byron kannte. Vielleicht teilte er ihren Spott über Don Juan. Vielleicht war es etwas ganz anderes. »Mir gefällt Heaven and Earth besser. Kennst du das auch?«, fragte sie.

»Klar.« Er grinste und deutete mit einer Hand nach oben. »Himmel.« Er deutete mit der anderen Hand nach unten. »Erde.«

Sie verdrehte die Augen, musste aber lachen. »Ich meine, hast du das gelesen? Ist auch von Byron.« Sie wusste schon nicht mehr, wieso sie sich gesorgt hatte. Es war wirklich ganz leicht, sich mit diesem Jungen zu unterhalten. Großmutters ständige Warnungen vor den Menschen waren eindeutig übertrieben. Während sie hier mit ihm stand, fühlte sie sich so leicht wie bei ihren Sprüngen. Und noch leichter, wenn der Junge lächelte. So wie jetzt wieder.

»Ich kenne nur ›She Walks in Beauty Like the Night‹.«

Sie hätte das Gedicht mühelos aufsagen können –

In ihrer Schönheit wandelt sie

Wie wolkenlose Sternennacht;

Vermählt auf ihrem Antlitz sieh

Des Dunkels Reiz, des Lichtes Pracht:

Der Dämmrung zarte Harmonie,

Die hinstirbt, wenn der Tag erwacht –

wenn ihr Mund nicht plötzlich so trocken gewesen wäre und alle weiteren Zeilen einen wilden Tanz in ihrem Kopf aufgeführt hätten. Die Augen des Jungen waren dunkel wie die Nacht, von der Byron sprach, und Alisa fiel mitten hinein.

Sie zuckte zusammen, als eine Bewegung ihr Blickfeld streifte. Er streckte ihr eine Hand hin. »Entschuldige, wie unhöflich von mir. Meine Mutter würde – nein, vermutlich nicht. Egal. Ich bin Nicu.« Er streckte seine Hand noch etwas weiter vor und schien auf etwas zu warten. Aber worauf?

»Alisa.«

»Freut mich.« Trotz seiner Worte runzelte er die Stirn. Sie musste etwas falsch machen. Womöglich etwas, das sie verriet. Gleich würde er Vampir schreien und die Rotmasken alarmieren. Nicu beugte sich näher zu ihr, und Alisa spannte fluchtbereit die Muskeln an. Er berührte ihre Hand und schloss seine Finger darum. Warm und fest. Und keinerlei Erschrecken im Blick. »Hallo, Alisa.« Nur weiter dieses Lächeln.

»Hallo, Nicu.«

Sie spürte seinen Pulsschlag unter ihren Fingerspitzen. Seine Haut war ganz weich. Sie musste mit dem Daumen darüberstreichen. Das ging gar nicht anders. Sein Lächeln vertiefte sich. Und dann streichelte auch er mit dem Daumen über ihren Handrücken. Alles in ihr flatterte wie vorhin das Rotkehlchen in ihren Händen. Vielleicht gehörte sie wirklich hierher, gehörte unter Menschen.

Alisa spürte ihr Lächeln weiter werden als den Sternenhimmel – und dann brachte ein leises Geräusch das Flattern zum Stillstand, und sie riss die Hand hoch, verdeckte ihren Mund, wirbelte herum, weg, nur weg, damit er nicht sah, damit er sie so nicht sah. Sie presste die Daumen gegen ihre Fangzähne, aber die bewegten sich keinen Millimeter zurück.

»Hab ich was …« Nicu stand dicht hinter ihr, doch er berührte sie nicht. »War das zu … Es tut mir leid, ich wollte nicht –«

»Nein.« Nichts davon. Gar nichts. Nur … »Sind nur Zahnschmerzen.« Sie drückte die Hand fester gegen ihren Mund.

»Soll ich … ich kann dir etwas Knoblauch holen. Wir haben genug davon, stinkt zwar, aber es hilft, wenn du eine Zehe auf den Zahn legst. Warte, ich bin gleich zurück!« Seine Worte stolperten übereinander, während seine Schritte sich von ihr entfernten.

Alisa wartete, bis sie hörte, wie er durch das Fenster kletterte. Dann rannte sie los. Sie lief zum Rand des Daches und sprang. Rannte weiter.

Sie zählte die Dächer nicht und blieb erst wieder stehen, als sie meinte, genug Abstand zwischen Nicu und sich gelegt zu haben. Hinter einem Schornstein duckte sie sich und spähte hinab. Unter ihr breitete sich der Hafen aus, wo trotz der späten Stunde noch immer Schiffe be- und entladen wurden. Arbeiter fluchten und schleppten Kisten, stapelten sie auf den Docks, wo andere sie aufstemmten, den Inhalt prüften, nickten und sich gegenseitig mit Preisangeboten überschrien. Zum Glück schaute niemand nach oben.

Die Vernunft riet ihr umzukehren, nach Hause zu gehen. Wo sie zugeben müsste, dass Tammo recht gehabt hatte. Die Welt hier draußen war nichts für sie. Aber nachdem sie ihre Weite gespürte hatte, fand sie schon den Gedanken an Wände, die sie einschlossen, so beklemmend, dass sie sich nicht überwinden konnte zurückzugehen.

Außerdem waren die Kisten mit all ihren darin verborgenen Waren zu verlockend. »Nur kurz«, murmelte sie vor sich hin. Nur ein wenig durch den Hafen schlendern, den ein oder anderen Blick in die Kisten wagen, dann hätte sie etwas, von dem sie Tammo erzählen konnte.

Bevor sie wieder ins Zweifeln geraten konnte, kletterte Alisa an Mauervorsprüngen und Fensterbrettern hinab. Unten angekommen, wünschte sie sich, Nicus Hand wieder in ihrer zu spüren. Aber es wäre viel zu gefährlich, ihn wiederzusehen. Alisa fuhr sich durch die Haare, strich das vom Klettern zerknitterte Kleid glatt, so gut es ging. Los jetzt.

Hier unten fühlte sich die Stadt ganz anders an. Nicht so abgeschlossen wie das Innere ihres Hauses, aber enger als auf den Dächern. Die Gerüche drängten sich näher an sie heran, ähnlich wie die Häuser. Und dann war da all die Bewegung um sie herum. Sie blieb neben einem niedrigen Schuppen stehen, um sich zu orientieren. Stimmen, Schritte, Stöße, Flüche, Klappern, Rattern, Knistern – sie stand still, ließ alles auf sich einströmen. Aus den geöffneten Kisten und Fässern stiegen die unterschiedlichsten Gerüche auf. Süß und scharf, stechend, bitter, salzig – und über allem der feucht-modrige Geruch des Wassers. Alisa wollte alles sehen und anfassen und betasten und kosten, erfahren, welcher Geruch wie schmeckte. Langsam wagte sie sich weiter vor.

»Das ist doch kein Preis für Blutorangen!«, schrie ein Händler aufgebracht auf einen anderen ein. Sie standen sich bei mehreren aufeinandergestapelten Kisten gegenüber und warfen sich weiter Zahlen hin und her. Neugierig trat Alisa näher. Von Blutorangen hatte sie gelesen. Die Blutorange ist eine natürliche Mutation der Orange, die selbst eine Kreuzung ist, vermutlich aus der Pampelmuse und der Mandarine, rief sie sich ins Gedächtnis. Nichts davon verriet ihr etwas über den Geschmack – oder die kompakte, runde Form der Früchte, die sie in einer offenen Kiste erkennen konnte.

Die beiden Händler waren ganz in ihren Streit um den Preis vertieft, und auch sonst schien niemand Alisa zu beachten. Die Gelegenheit war einfach zu verlockend. Alisa streckte blitzschnell eine Hand aus und schnappte sich eine der orangefarbenen Kugeln.

Trotz der vielen kleinen Knubbel und Vertiefungen auf der Oberfläche fühlte die Orange sich glatt an. Sie wog die Frucht in ihrer Hand, strich immer wieder darüber, roch daran – eine Mischung aus süß, frisch, spitz, warm. Vielleicht war das der Geruch von Sonnenlicht? Das brauchten die Früchte zum Wachsen, so viel wusste sie. Neugierig drückte Alisa die Frucht zusammen. Eine Flüssigkeit spritzte heraus, brannte in ihren Augen. Sie schrie auf.

»Diebin!«, rief einer der Händler. »Haltet sie!«

Sie konnte nichts sehen. Ihre Augen brannten noch immer. Hatte die Frucht flüssiges Sonnenlicht in sich?

Jemand packte sie am Arm.

Sie schrie erneut auf, fuhr sich mit der freien Hand über die Augen. Blinzelte. Etwas Feuchtes rann über ihre Wangen. Noch einmal blinzelte sie, dann konnte sie wieder verschwommen sehen. Sie starrte direkt in die Augen des wütenden Händlers.

»Dachtest wohl, du kämst davon, was? Wir werden jetzt einen Schwatz mit der Polizei halten, min Deern.«

»Nein … Bitte … Ich wollte doch nur …« Alisa riss ihren Arm zurück, doch der Händler gab sie nicht frei. Sie musste von ihm wegkommen. Der andere Händler rief bereits nach der Polizei. Voller Panik spürte Alisa, wie ihre Fangzähne hervorschossen. Sofort stieß der Händler sie von sich fort und bekreuzigte sich.

»Gütiger Gott! Ein Vampir!«

Einen Moment lang stand sie da wie gelähmt. Sah Nicu vor sich statt des Händlers, sah, wie sein warmes Lächeln sich in Entsetzen verwandelte wie bei dem Händler vor ihr. Ihr dummes Menschenherz pochte.