1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €

Mehr erfahren.

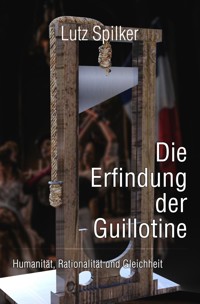

Sie gilt als Symbol der Französischen Revolution, als Sinnbild radikaler Gerechtigkeit – und als technisches Instrument einer neuen Zeit. Doch war die Guillotine wirklich eine Erfindung des 18. Jahrhunderts? Oder wurde sie nur zum Ausdruck einer längst vorhandenen Idee: der mechanisierten Bestrafung? Dieses Buch verfolgt die Spuren eines Werkzeugs, das mehr ist als ein Fallbeil. Es beleuchtet die medizinischen, juristischen und philosophischen Debatten, die zu ihrer Einführung führten, und fragt, in welchem kulturellen Klima ein solches Instrument nicht nur denkbar, sondern wünschenswert erschien. Wie wurde aus einer technisch-präzisen Hinrichtung ein politisches Ritual? Warum galt der gleich schnelle Tod plötzlich als Fortschritt? Und wie veränderte sich die Wahrnehmung des Strafens, als der Mensch dem Menschen die Exekution über eine Maschine übertrug? Die Untersuchung führt von frühneuzeitlichen Enthauptungsgeräten über die Aufklärung bis in die moderne Strafrechtsdiskussion – immer mit dem Blick auf jene Grenzlinie zwischen Moral, Technik und Macht. So entsteht das Porträt einer Erfindung, die weit über ihre physische Konstruktion hinausreicht: ein Instrument, das Geschichte schrieb, weil es Geschichte auffing. Ein Buch über Gleichheit im Tod, über die Ästhetik der Exekution – und über den Moment, in dem ein mechanischer Schnitt zur Zäsur einer Epoche wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die Erfindung

der Guillotine

•

Humanität, Rationalität und Gleichheit

Eine Betrachtung

von

Lutz Spilker

DIE ERFINDUNG DER GUILLOTINE

HUMANITÄT, RATIONALITÄT UND GLEICHHEIT

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by Lutz Spilker

Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker

Verlag:

Lutz Spilker

Römerstraße 54

56130 Bad Ems

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den

Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der

Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Inhalt

Das Prinzip der Erfindung

Vorwort – Einleitung

Enthauptung als Privileg

Mechanik des Richtens

Die schottische Jungfrau

Moralische Erwägungen vor der Aufklärung

Schauspiel des Schreckens

Aufklärung und Strafrecht

Joseph-Ignace Guillotin

Die französische Nationalversammlung und die Suche nach einem humanen Tod

Technische Umsetzung

Namensgebung und Missverständnisse

Die erste Hinrichtung mit der Guillotine

Die Guillotine im Dienst der Republik

Das Schreckensregime

Das rasende Beil

Die Hinrichtung Ludwigs XVI.

Marie Antoinette und die Erschütterung des weiblichen Mythos

Publikum und Spektakel

Karikaturen, Lieder und Gerüchte

Das letzte Fallbeil

Im Schatten des Adlers

Der Vormärz und die Guillotine als staatliche Normalität

Guillotine und Literatur

Koloniale Exekutionen

Medizinische Fragen

Die Guillotine im 20. Jahrhundert

Letzte öffentliche Hinrichtungen

Ein letzter Schnitt

Robert Badinter

Musealisierung

Nachleben eines Symbols

Über den Autor

In dieser Reihe sind bisher erschienen

Die Natur betrügt uns nie.

Wir sind es immer, die wir uns selbst betrügen.

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (* 28. Juni 1712 in Genf; † 2. Juli 1778 in Ermenonville bei Paris) war ein Genfer Schriftsteller, Philosoph, Pädagoge, Naturforscher und Komponist.

Das Prinzip der Erfindung

Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.

Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.

Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.

Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.

Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.

Eine Erfindung ist keine Entdeckung.

Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.

Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.

Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.

Vorwort – Einleitung

Es gibt Erfindungen, deren Funktion klar ist, deren Zweck sich ohne Umwege erschließt – und doch bleibt ihr kultureller Nachhall nicht auf diesen einen Zweck beschränkt. Die Guillotine gehört zu jenen Konstruktionen, die mehr sind als ihre Mechanik. Sie steht – nüchtern betrachtet – für eine technische Lösung: das schnelle, scheinbar humane Töten. Doch in ihrer gesellschaftlichen Rezeption, ihrer politischen Verankerung und ihrer fortdauernden Präsenz im kollektiven Gedächtnis zeigt sie sich als weit mehr. Die Guillotine ist Symbol, Projektionsfläche, Mythos. Sie berührt den Menschen nicht nur am Hals, sondern an einem neuralgischen Punkt seines Denkens über Recht, Gerechtigkeit und Gewalt.

Was bedeutet es, eine Tötung zu standardisieren? Welche kulturellen Bedingungen mussten erfüllt sein, damit ein derart funktionaler Apparat als Fortschritt galt – ja, sogar als Akt der Humanität verstanden wurde? Welche Rolle spielt der Körper, wenn er zum Objekt eines politisch legitimierten Eingriffs wird? Und weshalb übt der Akt der Enthauptung, gerade in seiner vermeintlich entpersonalisierten Form, bis heute eine derart ambivalente Faszination aus?

Die Guillotine ist kein zufälliges Artefakt, keine bloße technische Episode. Ihr Erscheinen fällt in eine Zeit tiefgreifender Umbrüche: Aufklärung, Revolution, Säkularisierung – ein Zeitalter, das sich mit der Tradition bricht und zugleich neue Rituale schafft. Sie wird eingeführt als Instrument rationaler Gerechtigkeit, wird eingesetzt als Mittel der politischen Reinigung, und bleibt bestehen als stummer Zeuge einer Gewalt, die sich auf Ordnung beruft.

Dieses Buch folgt der Spur der Guillotine – nicht bloß durch Archive, sondern durch kulturelle Codierungen, durch ideengeschichtliche Verschiebungen, durch symbolische Tiefenschichten. Es stellt sich die Frage, was es über eine Gesellschaft aussagt, wenn sie das Töten perfektioniert, um es zu zivilisieren. Welche Ängste, welche Hoffnungen, welche Selbstbilder verbergen sich in einem Fallbeil, das nicht nur fällt, sondern auch einordnet?

Der Leser ist eingeladen, sich dieser Konstruktion in ihrer Vielschichtigkeit zu nähern. Nicht als technisches Detail, nicht als makabres Relikt, sondern als Fenster in ein Menschenbild, das sich zwischen Vernunft und Gewalt, zwischen Fortschrittsglaube und Strafbedürfnis formt – und das womöglich bis heute darin erkennbar bleibt.

Enthauptung als Privileg

Todesstrafen im Altertum

In der langen Geschichte menschlicher Herrschaft und Ordnung war das Töten im Namen des Gesetzes stets mehr als ein bloßer Vollzug. Es war Zeichen von Macht, Spiegel gesellschaftlicher Struktur – und nicht selten Ausdruck eines tief verwurzelten Gerechtigkeitsverständnisses, das sich über Jahrhunderte hinweg wandelte, aber nie gänzlich verschwand. Die Enthauptung galt in vielen antiken Gesellschaften nicht etwa als grausamste, sondern als würdevollste Form der Hinrichtung – ein Umstand, der mehr über diese Kulturen verrät, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.

Die Vorstellung, einem Verurteilten den Kopf vom Rumpf zu trennen, erscheint aus heutiger Sicht archaisch, doch war sie im Altertum vielfach der bevorzugte Weg, einem Leben ein gesetzlich legitimiertes Ende zu bereiten. Entscheidend war dabei weniger die Methode selbst, sondern wem sie zuteil wurde. Enthauptung bedeutete, so widersprüchlich es klingen mag, eine Art Ehre im Sterben. Nicht jedem war sie gewährt.

In den Reichen des Altertums – ob im Rom der Cäsaren, im Athen der Philosophen oder im Persien der Großkönige – war die Art der Hinrichtung eng mit der gesellschaftlichen Stellung eines Menschen verknüpft. Bürgerrecht, Geburt, Rang oder militärische Verdienste bestimmten nicht nur das Leben, sondern auch den Tod. Die Enthauptung war, so zynisch es sich liest, eine privilegierte Form der Bestrafung. Sie versprach im Vergleich zu anderen Strafarten einen raschen, möglichst schmerzfreien Tod – zumindest im Idealbild.

Im antiken Griechenland etwa wurde die Enthauptung oft als bürgerliche Todesart verstanden. Wer als freier Bürger Athens in Ungnade fiel, etwa durch Hochverrat oder schwere Vergehen gegen die Stadt, konnte auf eine Hinrichtung hoffen, die als relativ würdig galt. Anders verhielt es sich mit Sklaven oder Nichtrömern in anderen Teilen der antiken Welt – ihnen war diese Art der Vollstreckung zumeist verwehrt. Stattdessen wurden sie gekreuzigt, gesteinigt, verbrannt oder wilden Tieren überlassen – Verfahren, die auf maximale Abschreckung abzielten und nicht selten eine Demonstration staatlicher Gewalt darstellten.

In Rom, dem vielleicht eindrucksvollsten Beispiel für institutionalisierte Todesstrafen, war die Enthauptung ein fest verankerter Bestandteil des Rechtswesens – allerdings vorbehalten jenen, die als römische Bürger galten. Der berühmteste Fall, der diese Praxis illustriert, ist jener des Apostels Paulus. Als römischer Staatsbürger wurde er, der wegen seines christlichen Glaubens verurteilt war, nicht gekreuzigt – eine Todesart, die gewöhnlich für Sklaven und Aufständische reserviert war –, sondern enthauptet. Diese Differenzierung zeigt: Die Todesstrafe war nicht bloß ein Urteil, sie war ein Spiegel der Zugehörigkeit.

Selbst die Hinrichtung an sich war im alten Rom ein Akt der sozialen Unterscheidung. Der Ort der Vollstreckung, die Anzahl der Zeugen, das Verhalten der Vollstrecker – all dies war kodifiziert und zeugte vom Rang des Delinquenten. Wer durch das Schwert starb, tat dies in einer Umgebung, die zumindest symbolisch Respekt suggerierte. Manchmal durften sich Angehörige vom Todgeweihten verabschieden, ein letztes Mahl wurde gereicht, das Urteil wurde öffentlich und mit geregelten Formeln verlesen – Rituale, die nicht zufällig an Bestattungszeremonien erinnerten. Der Tod durch das Schwert war nicht nur ein Urteil, sondern ein geregelter Übergang.

Die Idee, dass die Art des Sterbens zur Identitätsstiftung beiträgt, war auch im persischen Großreich zu finden. Im Achämenidenreich war die Hinrichtung durch Enthauptung eine Möglichkeit unter vielen, die einem Höfling, einem Feldherrn oder einem in Ungnade gefallenen Berater zuteilwerden konnte – sofern er denn einen gewissen Rang innehatte. Für einfache Untertanen standen hingegen andere Strafen bereit: das Erhängen, das Begraben bei lebendigem Leib oder das Verstümmeln. Die Enthauptung war also nicht nur ein Akt der Exekution, sondern auch eine Bestätigung des einstigen Status.

Auch in der Han-Dynastie Chinas gab es eine Hierarchie der Strafen, die in unzähligen Gesetzestexten minutiös geregelt war. Selbst dort, wo die Todesstrafe längst zur Staatsräson gehörte, war die Enthauptung nicht beliebig. Während die Verstümmelung, das Rädern oder gar die öffentliche Zurschaustellung des Körpers den unteren Schichten vorbehalten blieb, wurde bestimmten Verurteilten das Privileg der sauberen, kontrollierten Enthauptung eingeräumt – eine Geste, die symbolisch für die Anerkennung ihrer Verdienste, Herkunft oder Loyalität stand.

Der Gedanke, dass die Todesstrafe etwas über die gesellschaftliche Ordnung offenbart, zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Nicht nur das Leben, sondern auch der Tod war unterteilt in Kategorien. Die Hierarchien des Alltags setzten sich fort – bis zum letzten Atemzug. Der Gedanke, dass der Tod durch das Schwert ein Vorrecht sei, mag heute befremden, doch war er im Altertum tief verwurzelt. Ehre, Stand und Ansehen begleiteten den Einzelnen bis an die Schwelle des Todes – und manchmal darüber hinaus.

Denn nicht nur der Tod selbst war differenziert, sondern auch der Umgang mit den Körpern. Wer enthauptet wurde, dem wurde – in vielen Fällen – eine ordentliche Bestattung gewährt. Das Haupt wurde zum Körper zurückgeführt, man kleidete ihn in seine letzte Robe, und Verwandte durften anwesend sein. Im Gegensatz dazu wurden andere Hingerichtete, etwa durch Kreuzigung oder Verbrennung, häufig dem öffentlichen Verfall überlassen, in Gruben geworfen oder gar als Mahnung liegen gelassen.

Im Lichte dieser Beobachtungen wird deutlich, dass die Enthauptung im Altertum mehr war als eine Methode. Sie war ein Symbol. Sie verkörperte den Versuch, Ordnung selbst im Strafvollzug zu wahren. Sie war Ausdruck eines gesellschaftlichen Selbstverständnisses, in dem selbst die Strafe nach Maßgabe der Herkunft gewährt oder verweigert wurde. Der Tod war nicht gleich – er war gestaffelt, gerahmt, gerichtet.

Die spätere Entwicklung der Guillotine, als rationalisierte und demokratisierte Form der Enthauptung, wird vor diesem Hintergrund noch bedeutsamer. Sie brach mit genau jener exklusiven Logik, die über Jahrtausende bestimmend war. Sie versprach Gleichheit im Sterben – ein Anspruch, der im Altertum undenkbar gewesen wäre. Doch davon zu berichten, bleibt einem späteren Kapitel vorbehalten. Hier, im Raum der antiken Gesellschaften, war der Tod durch das Schwert kein Werkzeug der Gerechtigkeit im allgemeinen Sinn, sondern ein Mittel, um Unterschiede zu markieren – selbst im Angesicht des Unvermeidlichen.

Mechanik des Richtens

Vorläufergeräte im Mittelalter

Bevor sich die Guillotine als Symbol einer neuen Zeit etablierte – präzise, vermeintlich human und erschreckend effizient –, war das Mittelalter bereits eine Bühne für mechanisch gestützte Hinrichtungsverfahren, die sich, so primitiv sie auch erscheinen mögen, in Aufbau und Funktion als unmittelbare Vorläufer der späteren ›Fallbeiltechnik‹ lesen lassen. Manches davon war regional gebunden, manches wurde durch Kriege, Wanderprediger oder politische Repressionen weitergetragen. Und nicht selten war der Mechanismus selbst Ausdruck eines sich wandelnden Gewaltbegriffs: weg von der individuellen Handarbeit des Scharfrichters, hin zur technisierten, geregelten Exekution.

In der Vorstellung vieler ist das Mittelalter ein Reich stumpfer Äxte und zitternder Hände – doch das greift zu kurz. Bereits im 13. Jahrhundert lässt sich in Schottland ein Gerät nachweisen, das in seiner Grundform frappierend an spätere Konstruktionen erinnert: die ›Scottish Maiden‹. Der Name täuscht über den Zweck hinweg, denn diese ›Jungfrau‹ war nichts anderes als ein hölzernes Gerüst mit einer in Schienen geführten schweren Klinge, die senkrecht herabstürzte. Betrieben wurde sie vermutlich durch ein einfaches Seilzugsystem, ausgelöst durch das Ziehen eines Bolzens – ein Verfahren, das man so ähnlich später in Frankreich, Deutschland und Italien wiederfinden sollte. Die ›Scottish Maiden‹ war keine Eintagsfliege. Sie wurde zwischen 1564 und 1710 über 150 Jahre lang eingesetzt, unter anderem in Edinburgh. Sie zeigt, dass auch nördlich des Kontinents die Idee einer standardisierten, vom Körper des Henkers abgelösten Enthauptung bereits als sinnvoll galt.

Im kontinentalen Europa wiederum war es vor allem das Gebiet des heutigen Italiens, das mit Konstruktionen experimentierte, die einen maschinellen Eingriff in das Vollstrecken der Todesstrafe erlaubten. Besonders im 15. Jahrhundert finden sich Hinweise auf ›Mannaia‹-artige Vorrichtungen, etwa in Genua oder Mailand, bei denen eine schwere Klinge – häufig sichelförmig, aus massivem Eisen – in eine Holzkonstruktion eingelassen war. Auch hier diente das Prinzip der Senkrechtführung, der Fallbewegung, der Steuerbarkeit über Seil oder Gegengewicht. Doch das Entscheidende war nicht nur die Mechanik, sondern der damit verbundene Gedanke: Die Hinrichtung sollte kalkulierbar sein. Kein unkontrollierter Axtschlag, kein erbarmungsloser Muskelversuch mehr – sondern eine kalkulierte Bewegung. Die Entmenschlichung des Richtens begann lange vor der Guillotine, aber sie war nicht Abwesenheit, sondern das Gegenteil: Übersteigerung der Ordnung, Rechenhaftigkeit im Dienste der Strafe.

In Frankreich selbst, wo später mit Dr. Joseph-Ignace Guillotin die Mechanik zum politischen Sinnbild geriet, lassen sich bereits im 16. Jahrhundert ähnliche Geräte belegen. Ein Beispiel ist das Fallbeil von Montfaucon – eine Vorrichtung, die teils mit der sogenannten ›Louisette‹ in Verbindung gebracht wird, auch wenn gesicherte Quellen hierzu rar bleiben. Was jedoch sicher scheint: Die Idee einer mechanisch gesteuerten Hinrichtung war bereits im Umlauf, bevor die Revolution sie zum Staatsakt erhob. Sie war kein Produkt eines genialen Geistes, sondern das Ergebnis eines jahrhundertelangen Gewöhnungsprozesses an das maschinell Machbare.