1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

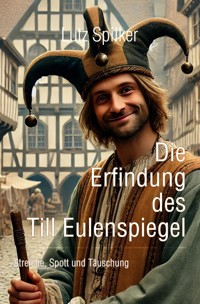

Er ist Spötter, Schelm und Spiegelhalter zugleich – Till Eulenspiegel gehört zu den schillerndsten Gestalten des deutschsprachigen Kulturerbes. Doch wer war er wirklich? Gab es ihn überhaupt? Und warum hat sich ausgerechnet diese Figur über Jahrhunderte hinweg ins kollektive Gedächtnis eingeschrieben? Dieses Buch geht den Ursprüngen, Wandlungen und Wirkungen des Eulenspiegel-Mythos nach. Es zeigt auf, wie sich aus vereinzelten Anekdoten des 14. Jahrhunderts eine literarische Figur formte, die durch ihre derben Streiche nicht nur zum Lachen reizt, sondern stets auch entlarvt, hinterfragt und demaskiert. Dabei wird deutlich: Hinter dem Narrenkostüm verbirgt sich ein tieferer Sinn – ein satirischer Spiegel der Zeit, in dem Macht, Moral und menschliche Torheit sichtbar werden. Anspruchsvoll recherchiert und zugleich zugänglich erzählt, beleuchtet dieses Sachbuch die vielschichtige Erfindung eines Volksnarren, der mehr war als ein Witzbold. Till Eulenspiegel bleibt bis heute ein Meister der Täuschung – und vielleicht gerade deshalb so verblüffend aktuell. Dieses Buch behandelt nicht den Untergang der Titanic – es behandelt das, was aus ihm gemacht wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Die Erfindung des

Till Eulenspiegel

•

Streiche, Spott und Täuschung

Eine Betrachtung

von

Lutz Spilker

DIE ERFINDUNG DES TILL EULENSPIEGEL

STREICHE, SPOTT UND TÄUSCHUNG

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen

Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://dnb.dnb.de abrufbar.

Texte: © Copyright by Lutz Spilker

Umschlaggestaltung: © Copyright by Lutz Spilker

Verlag:

Lutz Spilker

Römerstraße 54

56130 Bad Ems

Herstellung: epubli - ein Service der neopubli GmbH, Köpenicker Straße 154a, 10997 Berlin

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Die im Buch verwendeten Grafiken entsprechen den

Nutzungsbestimmungen der Creative-Commons-Lizenzen (CC).

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der

Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.

Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]

Inhalt

Inhalt

Das Prinzip der Erfindung

Vorwort

Mittelalterliche Narrenkultur als Nährboden

Sprachspiele und Redewendungen im 14. Jahrhundert

Das soziale Klima im deutschsprachigen Raum vor 1500

Namen, Herkunft und Legenden – die erste Gestaltbildung

Das Jahr 1515 – Der Druck der Erstausgabe bei Johannes Grüninger

Einflüsse des Humanismus auf die Figur Eulenspiegels

Die Rolle der bäuerlichen Lebenswelt in den Schwänken

Das Verhältnis zu Kirche und Klerus im Eulenspiegel-Bild

Till Eulenspiegel als Sprachverdreher und wörtlicher Ausleger

Narrheit als Strategie – List, Täuschung und Doppelsinn

Eulenspiegel als Spiegel gesellschaftlicher Machtverhältnisse

Unterscheidung von der Fastnachts- und Karnevalskultur

Der Einfluss des Buchdrucks auf die Popularisierung

Eulenspiegel im Vergleich mit europäischen Trickster-Figuren

Moral, Unmoral und das subversive Gelächter

Veränderungen in der Rezeption während der Reformation

Der Einbruch in den Schulunterricht: Pädagogisierung im 18. Jahrhundert

Eulenspiegel als Kinderfigur: Entschärfung und Umdeutung

Till Eulenspiegel in der nationalen Identitätsbildung des 19. Jahrhunderts

Die Figur in der Karikatur und im politischen Spott

Film, Theater und Illustration – Eulenspiegel als visuelle Figur

Wandlungen im 20. Jahrhundert – Vom Schalk zum Schelm

Der Eulenspiegel im Dritten Reich – Missbrauch und Instrumentalisierung

DDR, BRD und das geteilte Bild eines Narren

Der Volksnarr als sozialistischer Held

Der Schelm in der westdeutschen Konsumkultur

Symbolische Wiedervereinigung eines literarischen Unruhestifters

Von der Dialektik des Narren in einer pluralistischen Gesellschaft

Zwischen Regionalmythos und nationaler Kulturgeschichte

Till Eulenspiegel in Redensarten, Ortsnamen und Brauchtum

Sprachliche Schatten eines Narren

Geografische Verankerungen und Ortsbezüge

Vom Gaukler zum Kulturträger

Nachklang einer kulturellen Beharrung

Psychologische Deutung: Archetyp des Schelmen und Außenseiters

Der Schelm als seelischer Grenzgänger

Außenseitertum als Identitätsmodell

Die Sprache des Unbewussten

Das Lachen des Subjekts

Der Narr in uns

Vergleich mit literarischen Narrenfiguren von Shakespeare bis Voltaire

Weisheit im Gewand der Torheit

Der Philosoph als Spötter

Zwischen Respektlosigkeit und Wahrheitssuche

Ein Erbe, das weiterwirkt

Eulenspiegel als literarisches Zitat im 21. Jahrhundert

Die stille Präsenz in gegenwärtiger Literatur

Der entschärfte Spiegel

Die Wiederkehr des Schelms

Die Figur als kulturelles Gedächtnis

Ein Narr ohne Verfallsdatum

Der Verlust des Spottpotentials in der Gegenwart

Der verunsicherte Spötter

Von der Lächerlichkeit zum Lächeln

Digitale Empfindlichkeit und das Verschwinden der Ambivalenz

Die Sehnsucht nach Deutungssicherheit

Eine stille Gegenwart

Narrheit im digitalen Zeitalter: Gibt es neue Eulenspiegel?

Der Narr als Algorithmusfutter

Die Maske des Anonymen

Der moderne Schelmen-Streich?

Die Satire unter Druck

Zwischenmenschliche Irritationen

Neue Bühne, alte Sehnsucht

Zwischen Figur und Funktion – Eine abschließende Entflechtung

Der Körper des Narren

Die Idee der Narrheit

Eulenspiegel als Leerstelle

Ein letzter Blick zurück

Über den Autor

In dieser Reihe sind bisher erschienen

»Ick bin ulen spegel«

(soll so viel bedeuten wie ›Ich bin euer Spiegel‹,

also ›Ich halte euch den Spiegel vor‹.)

Till Eulenspiegel

Nach einer Überlieferung wurde Till Eulenspiegel im Jahr 1290 oder 1300 in Kneitlingen am Elm geboren und in dem Nachbardorf Ampleben in der Schlosskapelle seines Taufpaten Till von Uetze getauft. Die Taufe soll von dem Abt Arnold Pfaffenmeyer (oder Arnold Papenmeyer) des Aegidienklosters vollzogen worden sein. Laut Götzinger hieß es im Volksbuch zu seiner Herkunft: »Bei dem wald Melme genannt, in dem land zuo Sachsen, in dem Dorf Knetlingen, da ward Ulnspiegel geborn, und sein Vater hieß Claus Ulnspiegel und sein Mutter Ann Witcken.«

Das Prinzip der Erfindung

Vor etwa 20.000 Jahren begann der Mensch, sesshaft zu werden. Mit diesem tiefgreifenden Wandel veränderte sich nicht nur seine Lebensweise – es veränderte sich auch seine Zeit. Was zuvor durch Jagd, Sammeln und ständiges Umherziehen bestimmt war, wich nun einer Alltagsstruktur, die mehr Raum ließ: Raum für Muße, für Wiederholung, für Überschuss.

Die Versorgung durch Ackerbau und Viehzucht minderte das Risiko, sich zur Nahrungsbeschaffung in Gefahr begeben zu müssen. Der Mensch musste sich nicht länger täglich beweisen – er konnte verweilen. Doch genau in diesem neuen Verweilen keimte etwas heran, das bis dahin kaum bekannt war: die Langeweile. Und mit ihr entstand der Drang, sie zu vertreiben – mit Ideen, mit Tätigkeiten, mit neuen Formen des Denkens und Tuns.

Was folgte, war eine unablässige Kette von Erfindungen. Nicht alle dienten dem Überleben. Viele jedoch dienten dem Zeitvertreib, der Ordnung, der Deutung oder dem Trost. So schuf der Mensch nach und nach eine Welt, die in ihrer Gesamtheit weit über das Notwendige hinauswuchs.

Diese Sachbuchreihe mit dem Titelzusatz ›Die Erfindung ...‹ widmet sich jenen kulturellen, sozialen und psychologischen Konstrukten, die aus genau diesem Spannungsverhältnis entstanden sind – zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit, zwischen Dasein und Deutung, zwischen Langeweile und Sinn.

Eine Erfindung ist etwas Erdachtes.

Eine Erfindung ist keine Entdeckung.

Jemand denkt sich etwas aus und stellt es zunächst erzählend vor. Das Erfundene lässt sich nicht anfassen, es existiert also nicht real – es ist ein Hirngespinst. Man kann es aufschreiben, wodurch es jedoch nicht real wird, sondern lediglich den Anschein von Realität erweckt.

Der Homo sapiens überlebte seine eigene Evolution allein durch zwei grundlegende Bedürfnisse: Nahrung und Paarung. Alle anderen, mittlerweile existierenden Bedürfnisse, Umstände und Institutionen sind Erfindungen – also etwas Erdachtes.

Auf dieser Prämisse basiert die Lesereihe ›Die Erfindung …‹ und sollte in diesem Sinne verstanden werden.

Vorwort

oder: Wie ein Narr der Welt den Spiegel vorhielt.

Es gibt Figuren, die sich unauslöschlich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, ohne dass man genau sagen könnte, warum. Till Eulenspiegel ist eine solche Gestalt. Wer ihn nennt, ruft augenblicklich ein Bild hervor: einen spitzbübisch grinsenden Mann mit Narrenkappe, der mit List und Listigkeit durch eine Welt voller Torheit zieht – immer auf der Suche nach einem Opfer, das seiner Täuschung erliegt, und stets bereit, selbst über den eigenen Spott zu stolpern. Doch kaum stellt man sich diese Figur etwas genauer vor, geraten die Konturen ins Wanken. War Eulenspiegel ein realer Mensch? Ein literarisches Konstrukt? Ein Sprachspiel mit aufklärerischem Unterton? Oder schlicht das Echo einer Gesellschaft, die sich selbst nicht in Worte fassen konnte, ohne zu lachen?

Dieses Buch begibt sich auf die Spur einer der seltsamsten, widersprüchlichsten und dabei tiefgründigsten Erfindungen des Mittelalters – einer Figur, die sich scheinbar jeder festen Einordnung entzieht und gerade dadurch so universell verstanden wird. Die Streiche, die dem Till Eulenspiegel zugeschrieben werden, sind weit mehr als bloße Albernheiten. Sie sind gezielte Nadelstiche gegen Autoritäten, gegen starre Moralvorstellungen, gegen soziale Ungerechtigkeit – verpackt in Possen, Täuschungen und Sprachspiele. Wo andere schweigen mussten, lachte Till. Wo andere demütig gehorchten, stellte er sich dumm – und entlarvte durch diese gespielte Dummheit die wahre Torheit der Mächtigen.

Die erste überlieferte Sammlung seiner Geschichten stammt aus dem Jahr 1515 – gedruckt in einer Zeit, in der sich das Abendland im Übergang befand: vom Mittelalter zur Neuzeit, von der Ständegesellschaft zum aufstrebenden Bürgertum, von göttlicher Ordnung zum kritischen Denken. Till Eulenspiegel scheint genau zwischen diesen Welten zu stehen. Derb und bäurisch im Ton, doch mit dem Scharfsinn eines Frühaufklärers, spielt er mit den Erwartungen seiner Zeitgenossen – und mit unseren eigenen bis heute.

Dieses Buch versteht sich nicht als Nacherzählung seiner Späße. Es ist auch kein Versuch, den ›wahren Eulenspiegel‹ hinter den Legenden zu rekonstruieren – zu groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ihn nie in dieser Form gegeben hat. Vielmehr geht es um die kulturelle, soziale und psychologische Erfindung dieser Figur. Wer erfand ihn – und warum? Was sagt sein literarisches Auftreten über die Gesellschaft aus, in der er populär wurde? Welche Deutungen haben ihn über die Jahrhunderte hinweg verändert, instrumentalisiert oder banalisiert? Und nicht zuletzt: Warum hält er uns auch heute noch den Spiegel vor, obwohl sich die Welt grundlegend verändert hat?

Im Laufe der folgenden Kapitel wird sich zeigen: Till Eulenspiegel ist kein Überbleibsel aus einer belustigten Vergangenheit. Er ist ein Seismograph des Menschlichen – ein Narr, der mehr Wahrheit in einem einzigen Hohnlachen unterbringen kann als ganze Bibliotheken belehrender Bücher. Seine Streiche sind keine Ausflüchte, sondern Angriffspunkte. Seine Täuschungen keine Spielereien, sondern Strategien. Und seine Spottlust kein Selbstzweck, sondern das Ergebnis einer Haltung, die nicht akzeptiert, was sich bloß eingerichtet hat.

In einer Zeit, in der Wahrheit verhandelbar scheint, Autorität sich neu definiert und Sprache selbst zur Arena des Streits geworden ist, erscheint es fast zwingend, sich jener Figur zuzuwenden, die schon vor Jahrhunderten all das unterlief, was man für unantastbar hielt – mit einem Lächeln im Gesicht und einem Spiegel in der Hand.

Dieses Buch ist daher keine biografische Spurensuche, sondern eine Einladung zum Nachdenken über eine Erfindung, die zugleich befremdlich und vertraut wirkt. Die Figur Till Eulenspiegel steht exemplarisch für die Kraft des Narrativen, des subversiven Humors, des Widerstands durch Witz. Und wenn wir genau hinsehen, entdecken wir vielleicht, dass sich hinter dem Spiegelbild des Narren nicht nur andere – sondern auch wir selbst verbergen.

Mittelalterliche Narrenkultur als Nährboden

Von Masken, Mummenschanz und der Freiheit im Spott

Wer das Mittelalter nur als düstere Zeit voller Pest, Aberglauben und Inquisition versteht, unterschätzt jene Kraft, die im Lachen steckt. Jenseits der klerikalen Strenge und der weltlichen Machtapparate entwickelte sich ein kultureller Unterstrom, der nicht nur überlebenswichtig war, sondern tief in die Psyche des Menschen reichte: die Narrenkultur. Sie war kein bloßes Spektakel zur Unterhaltung, kein beiläufiges Beiwerk auf dem Marktplatz oder am Hofe – sie war ein Ausdrucksmittel. Ein sozialer Reflex. Ein Schutzraum für Unangepasstes. Und eben dieser Raum wurde zum Humus für Figuren wie Till Eulenspiegel.

Die Narrenkultur des Mittelalters lässt sich nicht mit heutigen Vorstellungen vom Komiker oder Clown gleichsetzen. Der Narr war kein Berufslacher, kein bloßer Spaßmacher im Dienste der Entspannung. Vielmehr nahm er eine paradoxe Position ein: innerhalb und außerhalb der Gesellschaft zugleich. Der Narr durfte Dinge sagen, die anderen den Kopf gekostet hätten. Er verspottete den König – und wurde dafür nicht gehängt, sondern bezahlt. Er imitierte die Priester – und war dennoch kein Ketzer. Die Narren standen gewissermaßen außerhalb der Ordnung, ja, sie verkörperten die Negation der Ordnung, und wurden genau deswegen geduldet. Was wie ein Widerspruch klingt, war ein funktionierendes soziales Ventil: der kontrollierte Kontrollverlust.

Die großen Fastnachtsspiele, das Treiben der Zünfte, die Umzüge mit Narrenfiguren – all dies waren weit mehr als folkloristische Eigenheiten. Sie bildeten symbolische Umkehrwelten. Für kurze Zeit war die Welt auf den Kopf gestellt. Diener wurden Herren, Bauern wurden Bischöfe, Frauen trugen Männerkleidung, und das Alltagsregime aus Fleiß, Demut und Gehorsam wurde in einer Art kulturellem Delirium aufgehoben. Der Narr, mit Schellen und Kappe, wurde zur Stimme dessen, was sich nicht sagen ließ. Und genau diese Auflösung der Rollen – dieses bewusste Spiel mit der Welt als Bühne – ist der Nährboden, aus dem später eine Figur wie Till Eulenspiegel sprießen konnte.

Die Literatur- und Mentalitätsgeschichte zeigt, dass der Narr nicht isoliert gedacht wurde. Er war ein fester Bestandteil des Denkens – als Mahner, als Spötter, als Schattenfigur des Weisen. Man begegnet ihm in Predigten, in Volksliedern, auf Fresken, in Kirchenportalen – oft zusammen mit anderen grotesken Gestalten. Die mittelalterliche Gesellschaft – so sehr sie nach Ordnung strebte – duldete auch das Ungeordnete, wenn es einer höheren Wahrheit diente. In dieser Toleranz gegenüber dem kontrollierten Wahnsinn liegt ein Schlüssel für das Verständnis des Eulenspiegel-Phänomens.

Denn bevor Till Eulenspiegel als Buchfigur Gestalt annahm, gab es ihn als Möglichkeit. Als Möglichkeit, über Sprache zu stolpern. Als Möglichkeit, im wörtlichen Missverstehen eine Wahrheit aufzudecken, die niemand hören wollte. Als Möglichkeit, mit List gegen die Torheiten der Welt anzugehen, ohne das Schwert zu ziehen. All dies waren Elemente, die in der Narrenkultur bereits enthalten waren – sie mussten lediglich gebündelt und literarisch gerahmt werden.

Dass sich diese Form des Spotts so tief verankern konnte, hängt auch mit der Geisteshaltung des Mittelalters zusammen. Anders als in der Moderne, wo Individualismus und Subjektivität als zentrale Werte gelten, war das mittelalterliche Weltbild kollektiv und symbolisch geprägt. Die Welt war eine von Gott gegebene Ordnung – jeder Mensch hatte seinen Platz, jede Rolle ihren Sinn. Wer aus dieser Ordnung heraustrat, wurde entweder als Heiler oder als Narr gelesen. Der Heiler mit dem Anspruch auf Wahrheit; der Narr mit dem Anspruch auf Wahrheit durch Verstellung.

Spott wurde nicht als sinnfreie Herabsetzung verstanden, sondern als Kommunikationsform. Man lachte nicht über, sondern durch jemanden. Die Spottfigur wurde zur Projektionsfläche, über die sich tiefere Einsichten transportieren ließen. Der Narr war somit auch ein Vermittler – nicht selten ein kritischer Theologe im Gewand des Schelms. Er hielt der Gesellschaft den Spiegel vor, allerdings nicht, um sie zu zerstören, sondern um sie an ihre Abgründe zu erinnern.

In diesem Kontext sind auch die sogenannten ›Narrenspiegel‹ zu sehen – populäre Schriften, die ab dem 15. Jahrhundert kursierten und in denen typische gesellschaftliche Missstände in satirischer Form dargestellt wurden. Einer der bekanntesten ist der Narrenschiff-Text von Sebastian Brant (1494), in dem 112 Typen von Narren karikiert werden. Zwar erscheint Till Eulenspiegel dort noch nicht, doch die Richtung ist klar: Das Lachen wird zum Mittel der Aufklärung, nicht der Vernebelung.

Die Rolle des Narren reichte über die volkstümliche Sphäre hinaus bis an die Höfe. Der Hofnarr war keine Kuriosität, sondern oft ein hochgebildeter Spieler mit Worten, mit Inszenierung, mit Wissen. Einige besaßen sogar diplomatische Funktionen. Ihre Nähe zum Herrscher war ambivalent – einerseits geduldet, andererseits gefürchtet. Denn wer den König verlachen kann, nimmt ihm ein Stück seiner Unantastbarkeit.

Was in diesen Figuren angelegt war, wird im Eulenspiegel-Buch von 1515 dann zur Verdichtung gebracht. Eulenspiegel wird zum Muster-Narren, der nicht nur situativ spottet, sondern ein ganzes Leben der Täuschung führt. Die überlieferten Schwänke wirken dabei wie eine Kulmination jener erzählerischen und performativen Narrenpraktiken, die über Jahrhunderte gereift sind. Till Eulenspiegel erfindet nichts Neues – vielmehr führt er das bisher Unsichtbare in der Literatur zur Blüte. Seine Erfindung ist weniger Schöpfung als Verdichtung. Er ist die literarische Antwort auf eine jahrhundertealte Erfahrung mit der Kraft des Lachens.

Auffällig ist dabei, dass Eulenspiegel weder als moralisch gut noch als radikal böse erscheint. Er steht außerhalb dieser Kategorien. Er ist ein Spielverderber, ja – aber gerade dadurch ein Spielerneuerer. Er zerstört keine Welt, sondern macht sichtbar, dass sie sich selbst ad absurdum führt. Diese Art von Kritik – verdeckt, witzig, scheinbar harmlos – konnte nur in einer Welt entstehen, in der die Narrenfreiheit nicht als Belustigung, sondern als symbolische Macht begriffen wurde.

Dazu gehört auch ein zutiefst europäischer Gedanke, der später von Philosophen wie Michel Foucault aufgenommen wurde: dass das Abweichende, das Verrückte, das Spöttische nicht etwa das Andere der Vernunft ist, sondern ihre unauflösliche Kehrseite. Der Narr war im Mittelalter kein Außenseiter, sondern Teil der Weltordnung – als ihr doppelter Boden.

Wenn man also davon spricht, dass Till Eulenspiegel erfunden wurde, so muss man zugleich anerkennen, dass er nicht aus dem Nichts kam. Er ist ein Produkt der Zeit, aber kein Zufallsprodukt. Die mittelalterliche Narrenkultur war der Nährboden, auf dem seine Gestalt gedeihen konnte – wild, widersprüchlich, wortgewandt. Eine Kultur, die wusste, dass der Mensch nicht allein durch Gehorsam lebt, sondern durch Spott über den Gehorsam. Eine Welt, in der der Narr nicht am Rand stand, sondern in der Mitte tanzte – mit einer Schelle an der Mütze und einer Wahrheit auf der Zunge.

Dort steht auch Till Eulenspiegel – nicht als einer, der sich über andere erhebt, sondern als einer, der sich so tief beugt, dass er den Grund berührt, auf dem das Menschliche wächst.