6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Das sagenumwobene Dorf Holligau im Mecklenburgischen gerät in Unruhe. El Campo, sein sowjetischer Kollege Jegor Iwanowitsch und andere Spezialisten bohren nach Erdgas. Die Einwohner Holligaus beobachten das lärmende Treiben der einziehenden Technik anfangs nicht gerade wohlwollend. So hat es der Junge Lüder Belling nicht leicht. Einerseits möchte er die lieb gewordenen Flecken um Holligau — vor allem die Reiherkolonie — vor den rauen Bohrleuten schützen. Andererseits: diese Fremden wollen ebenso wie Lüder und Vater Hotopp den einäugigen Riesen vom Buerkamp bezwingen. Und da ist auch noch die Großmutter, die dem ganzen Treiben auf dem Buerkamp mehr als skeptisch zuschaut ... Das spannende Buch für Kinder ab 10 Jahre erschien erstmals 1977 bei Der Kinderbuchverlag Berlin. INHALT: Ankunft in Holligau Begegnung mit einer Sirene Kein Zirkuswagen Brasilien Der einäugige Riese vom Buerkamp Der Flug der großen Vögel Ein geheimnisvoller Hund Am Hafen Der Jaguar Das Gastmahl im Wohnwagen Der Fußmarsch Der Frack auf dem Acker Die Falle Die Geige an der Wand Die Hexenküche Ein Blick in den Erdenschlund Der Herr des Regens Die Verwandlung Die Rettung Der unbezahlbare Blumenstrauß Die kleine Karawane Der Saurierzahn Der Klettersalamander Die Havarie Der übermütige Riese Der Sieg über den Riesen Das Erdbeben im Böddenthiner Moor Die Feuerfontäne

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 154

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Impressum

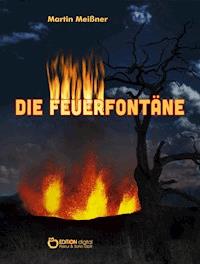

Martin Meißner

Die Feuerfontäne

ISBN 978-3-86394-210-6 (E-Book)

Die Druckausgabe erschien erstmals 1977 bei Der Kinderbuchverlag Berlin

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta Foto: Foto Hille

© 2013 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern Tel.: 03860-505 788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de

Ankunft in Holligau

Lüders erster Tag in Holligau endet mit einem Missgeschick.

Vor seiner Abreise hatte die Mutter von nichts anderem als der Schule dort in dem fernen Dorf gesprochen, in dem sie zukünftig wohnen wollten. Die Nachtruhe dagegen hatte sie mit keinem Wort erwähnt.

So enthält der Campingbeutel zwar die Hefte und all die Sachen für den Unterricht, aber an den Schlafanzug hatte keiner gedacht.

Die Großmutter weiß Rat.

„Ziehst du solange ein Nachthemd vom Großvater an“, sagt sie. ,,Es ist Barchent. Der Opa hatte es gern ein bisschen angeraut.“

Als Lüder dann in seinem Zimmer steht und es übergezogen hat, findet er sich nicht sofort. Er sucht sich in der Scheibe des Fensters, in der die verschiedenen Einrichtungsgegenstände zu erkennen sind. Endlich entdeckt er sich. Er muss dieser große weiße Fleck zwischen Tür und Ofen sein, denn das ist das einzige, was sich hier bewegt.

Er löscht schnell das Licht. Aber es dauert eine ganze Weile, ehe er sein Bett erreicht. Mehrmals tritt er hinten auf das Hemd.

Im Bett weiß er sich zwar in Sicherheit, aber der Schlaf will nicht kommen. Vielleicht liegt es an der Stille hier. Er vermisst das Quietschen der Straßenbahn und dieses ferne ungenaue Rollen der Stadt. Vielleicht halten ihn die vielen Eindrücke dieses Tages wach. Oder es kann das ungewohnte Nachthemd sein, das ein wenig kratzt.

Er muss zuerst an Tante Irmelin denken, die nun ihre Wohnung für sich allein benutzen kann.

Anfangs wollte er es nicht glauben, dass sie die feste Absicht hatte, zu heiraten. Es schien ihm nicht mehr als einer ihrer kühnen Pläne zu sein, die sie in regelmäßigen Abständen vor der Mutter und ihm ausbreitete, dann aber niemals in die Tat umsetzte. Denn genauso wenig, wie sie es verwirklichte, die Fahrerlaubnis für motorgetriebene Binnenwasserfahrzeuge zu erwerben oder eine Nutriazucht einzurichten, käme sie dazu, eine Ehe zu schließen.

Um so überraschter war Lüder, als eines Tages tatsächlich ein Mann erschien. Und als er wieder gegangen war, sagte Tante Irmelin zur Mutter: „Ich heirate nun. Du siehst dich nach einer eigenen Wohnung um. Oder besser noch, du ziehst nach Holligau, wo ihr genau wie bei mir eure Ordnung habt.“

Über diesen Umzug aufs Dorf nun dachte der Junge mal so und mal so.

Mitunter kam es ihm wie ein anderes, neues Leben vor. Sehr verlockend. Wie ein tiefer trüber See würde die Vergangenheit sein, und er allein entschied, was er heraufholte.

Für die Schule beispielsweise würde er sich neue Hefte einrichten. Vor allem wollte er es zukünftig vermeiden, das Merkbild vom Sklavenhalterstaat ins Biologieheft und ins Rechtschreibheft den Blutkreislauf der Lurche einzuzeichnen, wie es ihm leider bisher passierte.

Tante Irmelin würde er nicht sehr vermissen.

Dagegen den Heiko schon.

Er hatte Lüder zum Bahnhof gebracht und noch ein paar Tipps gegeben, wie er sich auf dem Dorf verhalten soll.

„Und die Pferde, du“, waren seine Worte des Abschieds, „vor den Pferden brauchst du keine Angst zu haben. Sie treten nie auf einen Menschen drauf. Die Kühe überrennen und zertrampeln einen. Aber ein Pferd nicht.“

So gut kannte sich Heiko auf dem Lande aus.

Ehe ihn der Schlaf überfällt, denkt Lüder noch über die Mutter nach.

Ob sie froh ist, dass wir zur Großmutter gezogen sind? Vielleicht findet sie es gut, dass sich Tante Irmelin nun einen Mann nimmt, bei dem sie alles bestimmen kann und der ihre kühnen Pläne anhören muss ...

Begegnung mit einer Sirene

Mit Heikos Belehrungen über das Dorf kann Lüder die ersten Tage wenig beginnen. Denn er begegnete bisher weder einem Pferd, um ihm zu vertrauen, noch einer stampfenden Rinderherde, um sich vor ihr rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

Vielleicht war es auch besser, dass er klein anfing und zuerst einen toten Vogel fand. Den legte er in Großmutters Speisekammer, weil es der einzige Raum des Hauses war, der über Nacht verschlossen wurde und sogar vergitterte Fenster besaß.

Nicht auszudenken, wenn es ein Pferd gewesen wäre, denn der Großmutter gefiel schon der Vogel nicht.

Zuerst dachte sie wohl, es wäre eine Gans, die ihnen jemand gebracht hatte, weil nun ein Esser mehr im Hause war. Bis sie dann das leichte Gewicht spürte und den Irrtum gewahr wurde.

„Der Kranich verschwindet mir sofort“, ordnete sie an. „Und nicht nur aus dem Haus, sondern vom ganzen Gehöft. In der Stadt mögen sie die wilden Tiere in den Kühlschrank legen. In Holligau nicht. Jedenfalls nie und nimmer auf Bellings Hof.“

Lüder kam sich die erste Zeit in seiner neuen Heimat wie ein Weltumsegler vor. Er durchstreifte die Felder und Wiesen und ging an den Rändern der Wälder entlang. Auf einem dieser Entdeckungszüge hatte er den toten Vogel gefunden, dem durch eine Falle beide Beine abgeschlagen waren.

Er trug ihn heim, und nicht umsonst schloss er ihn in den sichersten Raum des Hauses ein. Der Fund kam ihm sehr bedeutsam vor, und er hoffte, dieser Besitz könnte ihm noch gute Dienste tun.

Als er nun gezwungen ist, sich wieder von ihm zu trennen, nimmt er aus der Futterküche einen Sack, tut den Vogel hinein und schlendert mit ihm erst mal ohne ein rechtes Ziel die Dorfstraße entlang.

In der Höhe des Spritzenhauses hört er plötzlich einen eigenartigen Gesang. Er geht der Stimme nach und kommt auf einen Bauernhof, dessen großes Tor weit geöffnet ist.

„Man kann es nicht sehen, hab Krallen statt Zehen. Flieg über Feld und Hügel, denn ich besitze auch Flügel. O Liebster, hör den Gesang. Komm her, sei nicht bang.“

Die schauerlichen Töne kommen von einem Balken unter dem Schirm. Das ist eine Überdachung vor dem ehemaligen Kuhstall, die zum Unterstellen der Getreidefuder diente.

„Wer singt denn da?“, fragt Lüder.

„Ich bin die Sirene“, erklärt das Mädchen, das er nun in schwindelnder Höhe kauern sieht.

„Sirene?“

„Ja. Eine Frau mit einem herrlichen Gesang, der den Männern die Sinne raubt.“

„Die kenne ich nicht. Und das bist du?“

„Ja. Das bin ich. Und dies hier sind die Knochen meiner Geliebten. Ich sitze auf einem ganzen Berg davon.“

Dabei zeigt das Mädchen ein abgenagtes Hühnerskelett nach unten.

„Du gehst mit ihnen nicht zimperlich um“, sagt Lüder.

Dann stellt er sich seinerseits dem Mädchen vor.

„Für mich bist du kein Belling“, unterbricht sie ihn aber gleich. „In meinen Augen bist du kein anderer als Odysseus.“

„Der wird wohl auch abgenagt?“, erkundigt sich Lüder zaghaft.

„Nein, der entgeht mir. Er fährt mit seinem Schiff an meinem Felsen vorbei. Aber vorher müssen sich seine Gefährten ihre Ohren mit Talg zustopfen, damit sie den herrlichen Gesang nicht hören können. Ihren Anführer Odysseus jedoch binden sie an einem Mast fest, damit er meine Stimme vernimmt, aber nicht zu mir gelangen kann.“

„Gut, ich binde mich fest“, sagt Lüder.

Dann nimmt er ein Heureep von der Stalltür und schnürt sich an die Leiter, die in der Luke zum Boden lehnt.

Von Neuem erklingt die Stimme der Sirene:

„Odysseus, sei mein, lass dich nicht stören von Totengebein. Mach dich los von dem Maste da. Schau meine Schulter, so schön wie Alabaster. O Liebster, hör den Gesang. Komm her, sei nicht bang.“

„Freunde, bindet mich noch mit Ketten!“, ruft Lüder, der sich in den Seilen schrecklich windet. „Der Gesang raubt mir den Verstand!“

Geschickt lässt sich das Mädchen von dem Balken herunter, um den Jungen zu befreien. Er hat sich selbst so gründlich gefesselt, dass er von allein kaum wieder loskommt.

„Du warst besser als der echte Odysseus in der Sage von Homer“, lobt ihn das Mädchen und lacht.

Lüder winkt bescheiden ab.

„Aber sehr groß bist du nicht“, stellt sie fest, als sie neben ihm steht.

„Gibbonaffen sind größer“, gibt Lüder zurück. „Aber sie können nicht so gut nachdenken wie ich.“

„So war es nicht gemeint“, lenkt das Mädchen ein. „Wenn du willst, können wir öfter zusammen spielen.“

„Einverstanden“, sagt Lüder. „Wenn du mir versprichst, dass Odysseus nicht doch noch gefressen wird.“

Aber den Vogel schenkt er ihr nicht mehr, wie er es schon vorhatte, als er mit den Fesseln rang. Er wirft sich den Sack wieder über die Schulter und beschließt, das tote Tier dort hinzutragen, wo er es gefunden hat. Vielleicht lässt er es auch auf dem Wasser des Flusses davontragen.

Kein Zirkuswagen

Die Großmutter lebte in Lüders Erinnerung bislang vor allem dadurch, dass sie bei ihren Besuchen in der Stadt dauernd an seiner Körpergröße und der Hautfarbe etwas auszusetzen hatte. Ihre Worte erweckten bei dem Jungen immer den Eindruck, in diesem fernen Dorf wüchsen die Kinder bis an die Dächer und in den Gesichtern sähen sie aus wie die Einwohner von Betschuanaland.

„Wir Bellings waren alles stattliche Kerle“, sagte sie gern. Und die Frau schien sich selbst dazuzuzählen.

Inzwischen hatte Lüder die Holligauer gesehen, und somit gab er auch die seltsamen Vorstellungen von ihnen auf.

Dafür hatte er eine ihrer Beschäftigungen kennengelernt, die nicht weniger merkwürdig war, als bis an die Dachrinnen in die Höhe zu schießen.

Als Lüder von der Schule kam, traf er die Großmutter auf dem Hof an. Sie hatte einen langstieligen Rechen in der Hand und lief damit schreiend hinter einem Huhn her, das ihr halb rennend, halb fliegend auszuweichen versuchte. Sie trug ein Kopftuch und einen langen Rock, der ihr wild flatternd um die Beine schlug, sodass sie selbst einem großen Vogel glich.

„Schneid ihr doch den Weg ab!", rief sie Lüder zu und erhob die Harke gegen ihn, als wollte sie sich mit dem gleichen Geschrei statt auf das Huhn nun auf den Jungen stürzen.

Er stellte seine Schultasche hin und baute sich zwischen der Scheunenwand und einem runden Holzdiemen auf, wohin sich das gejagte Tier geflüchtet hatte.

Lüder fürchtete sich bei der Vorstellung, die Henne könnte mit vorgestreckten Krallen und weit aufgerissenem Schnabel auf ihn zufliegen.

Zum Glück war sie inzwischen so verängstigt, dass sie sich Schutz suchend flach auf den Boden duckte. Die Großmutter huschte heran und nahm sie in Gefangenschaft.

Dem Jungen würgte es in der Kehle bei dem Gedanken, dass aus dem Huhn Frikassee bereitet werden sollte. Noch dazu der Mutter zur Ehre.

Da Lüder die Großmutter am Tag seiner Ankunft bei genau derselben Beschäftigung antraf, zwang sich ihm die Vorstellung auf, große Ereignisse kündigten sich bei den Holligauern dadurch an, dass sie die Jagd nach einem Huhn aufnahmen.

Als die Großmutter die Beute ins Haus getragen hatte, rannte der Junge vor das Dorf. Er stellte sich auf die kleine Anhöhe mit der siebenstämmigen Birke und dem Lesesteinhaufen, von wo man den Verlauf der Straße ein gutes Stück durch die Felder verfolgen konnte, bis sie weit hinten im Forst verschwand.

Lange hielt er die Hand über die Augen, um nach einem Fahrzeug Ausschau zu halten, das groß wie ein Zirkuswagen aussehen musste.

Vielleicht kamen sie nicht über jede Brücke und mussten eine Umleitung nehmen, dachte er, als immer noch nichts zu sehen war. Es konnte sein, die Last war zu schwer. Er hoffte, sie kämen vor der Dunkelheit an, damit man im Dorf das große Möbelauto noch sah.

Am Ende war er aber froh, dass es dunkel geworden war. Denn vor dem Haus der Großmutter stand ein LKW, den er gar nicht für voll genommen hatte. Die Sachen waren mit einer Plane bedeckt.

Wie konnten ihm nur die Worte von Tante Irmelin entfallen sein?

„Fühlt euch wohl bei mir. Betrachtet alles wie euer Eigentum, wenn es euch auch nicht gehört.“

Der Großmutter waren unsere wenigen Möbel dennoch zu viel.

„Es ist doch alles reichlich da“, sagte sie immer wieder. „Die Truhen sind bis oben voll. Und das Silber und das Meißner Porzellan.“

Am liebsten hätte sie es wohl gesehen, wenn der Fahrer alles wieder mitnahm.

Besonders schien sie der Rauchtisch zu stören. Sie ließ ihn nicht wie die anderen Sachen zunächst im Flur abstellen, sondern nahm ihn dem Fahrer des Lkws aus der Hand und trug ihn auf den Hausboden.

„Vielleicht kauft ihn mal einer ab“, sagte sie.

Als die Mutter in Lüders Zimmer kommt, um den Schlafanzug zu bringen, sitzt er am Tisch und liest den Brief von Heiko, den der sicherheitshalber dem Möbeltransport mitgegeben hat. Lüder bereitete es große Mühe, des Papiers habhaft zu werden, denn Heiko hatte sich ein kompliziertes System der Versiegelung ausgedacht. In einer Kondensmilchdose ist der Brief kunstvoll verschlossen. Ein sehr hoher Aufwand, findet Lüder, für den Inhalt dieser Schrift, deren größtes Geheimnis darin besteht, dass Heiko noch einmal einen Hinweis auf die Gefährlichkeit der Rinderherden gibt.

Die Mutter lässt die Tür einen Spalt weit offen und sieht sich um, als erwarte sie, dass ihr die Großmutter folgt.

„Hier der Schlafanzug“, sagt sie und legt ihn aufs Bett. Sie bleibt noch einen Moment unschlüssig stehen.

Lüder schaut sie an.

Wie groß sie wirkt, wenn sie allein ist, überlegt er. Und er erinnert sich an ihre Eigenart, neben anderen fast unsichtbar zu werden.

„Großmutter hat viel von Tante Irmelin“, sagt er nach einer Weile.

„Aber ein Unterschied ist doch“, erwidert die Mutter. „Großmutter ist mehr wie das Barchenthemd.“

„Das Hemd ist sehr rau.“

„Aber es hält auch warm.“

„Das ja. Aber warum hat Großmutter den Rauchtisch auf den Boden gebracht, wo du ihn gern in der Wohnung behalten hättest?“

Die Mutter antwortet darauf nicht. Sie hebt nur ein wenig ihre Schultern an.

Als sie gegangen ist, bedauert der Junge, dass die Großmutter das Loch im Pulli schon gestopft hatte, das von seinen Streifzügen stammt. Nun sah die Mutter keinen Grund, an ihn heranzutreten, um den Schaden genau zu betrachten und dabei wie aus Versehen über sein Haar zu streichen. Einfach so tat sie es ja nie.

Lüder wollte ihr noch sagen, dass sie den Rauchtisch wieder vom Boden holen und ihn solange in sein Zimmer stellen könnten.

Aber so war es meistens. Es fiel ihm erst immer etwas ein, wenn sie fort war oder wenn ein anderer im Wege stand.

Brasilien

Mit der Zeit schienen sie Lüder zu beneiden. Die Kleinen aus der ersten und zweiten Klasse traten ganz nahe an ihn heran. Er selbst wurde richtig fröhlich dabei und fühlte einen Stolz, wie er ihn noch niemals verspürt hatte.

Die Kinder von Holligau standen am Schlauchturm des Spritzenhauses und warteten, dass sie noch mehr wurden. Bis es sich lohnte, mit irgendeinem Spiel anzufangen oder sich in der Gewissheit wieder aufzulösen, dass man an diesem Nachmittag nichts mehr verpasste.

Zunächst war Lüder sehr in Verlegenheit gewesen, als Gabriele sagte: „Was ist denn dein Vater nun eigentlich? Du machst ein Geheimnis daraus, als wenn er sonst was war.“

Dem Jungen fiel ein, was die Großmutter neulich in ihrem Zorn gesagt hatte.

„Du bist wie dein Vater. Ein Vagabund war er, der seinen Sohn schon im Stich ließ, bevor der überhaupt geboren war.“

„Brasilien“, antwortete Lüder auf die Frage des Mädchens, weil es ihm gerade eingefallen war.

Und dann erzählte er, wie der Vater dort wochenlang in einem Kajak stromaufwärts gefahren war.

Als er die verwunderten Gesichter sah, kam auch ihm die Geschichte nicht mehr so unwahrscheinlich vor, und an die nächste Begebenheit glaubte er schon beinahe selbst.

Besonders gefiel ihm sein Vater, wie er in der Steppe stand, die vielhufige Rinderherde auf ihn zupreschte, und er teilte sie in zwei Ströme, ohne dass ihm auch nur ein Haar gekrümmt wurde.

„Eine Herde, bis an den Horizont“, sagte er.

Schön ist es, so zu stehen, und Lüder schaut sich in der Runde um, sich zu vergewissern, wen er unter den Zuhörern schon kennt.

Gabriele sowieso, die die Frage gestellt hat. Dann ist aus seiner Klasse noch Detlev hier, der gern ein Anschauungsstück von zu Hause in die Schule mitbringt. Auch die Sirene ist herangetreten und schaut ihn mit bewundernden Augen an.

Einen sieht Lüder zuletzt, weil er etwas abseitssteht, den Blick abgewandt, als wolle er schon fort und das hier interessiere ihn alles nicht. Es ist Salamander, der auch in die fünfte Klasse geht. Er trägt eine ruppige Jacke aus Fell, aus der schon büschelweise die Haare herausgefallen sind.

Lüder wünscht, dass er seine Geschichten mit angehört hat. „Dein Vater war wirklich in Brasilien?“, fragt Detlev nach einer Weile zweifelnd. Auch die anderen scheinen es für einen Augenblick nicht mehr zu glauben.

Bis plötzlich Salamanders Stimme ertönt.

„Klar, Brasilien. Du Hammel, warum denn nicht?“

Er hat die Ellenbogen nach rückwärts auf den Zaun gelehnt, der den Dorfteich umgibt, und stützt sich mit dem Fuß ab. Seine langen Haare sind nach hinten gestrichen, sodass es den Eindruck erweckt, er gehe gegen einen starken Wind.

Plötzlich stehen alle für den Neuen ein.

„Ja, damit du es weißt, nach Diamanten schürfen sie dort“, antwortet ihm einer aus der Runde, etwas dazu erfindend, was Lüder gar nicht erzählt hatte.

„Da kann sich dein Vater mit seiner Kooperationsgemeinschaft verstecken“, setzt ein anderer hinzu.

Und sie lachen Detlev aus.

Aber mit einem Mal ändert sich doch alles.

Es beginnt damit, dass sich Salamander vom Zaun abstößt und langsam davongeht, ohne sich nach den anderen umzusehen. „Brasilien?“, fragt Detlev noch einmal, als Salamander hinter der Biegung nicht mehr zu sehen ist. „Wohl zum Affenfangen, was?“ Und eigenartig! Da glauben sie Lüder nicht mehr. Im Gegenteil. Jetzt sind alle gegen ihn. Am meisten mag es sie kränken, dass sie die erlogenen Geschichten die ganze Zeit geglaubt haben. Der Neue hat ihren Stolz verletzt.

„Vielleicht erzählt er es euch selbst, wenn er wieder zu Hause ist“, sagt Lüder nach einer Weile zu den Kleinen, die noch stehen geblieben sind, weil sie die plötzliche Wandlung nicht begreifen können.

Auch für Lüder ist der schöne Traum vorbei. Ihm fallen die Worte der Großmutter ein. Er wird sehr traurig. Da hilft es auch nichts, dass einer der Kleinen sagt: „Mut hat er trotzdem, dass er sich da mitten in die Rinderherde stellt.“

Als er die Dorfstraße entlanggeht, schaut er auf den Boden und will das Mädchen nicht sehen, das in der Toreinfahrt zu ihrem Hof steht. Zwischen den anderen und der Sirene war kein Unterschied. Genau wie alle hatte sie sich abgewandt und ihn mit den Kleinen zurückgelassen.

Ein Glück, denkt er, dass ich mich rechtzeitig besonnen hab und den Vogel auf der Beetze davonschwimmen ließ.

Dann fällt ihm Salamander wieder ein, und er wünscht sich, dass er mit dem jetzt eine Strecke gehen könnte. Wie leicht muss alles sein, wenn man so stark ist wie der. Er scheint beinahe die Kraft zu besitzen, dass aus den ersonnenen Geschichten Wahrheit wird. Solange er am Zaun lehnte, wurden sie von allen geglaubt, und sogar Lüder selbst kamen sie nicht mehr so ausgesponnen vor.

Wenn man den Salamander zum Freund haben könnte, dann ließ es sich leben in der neuen Heimat. Aber es wird aussichtslos sein. So einer ist allein stark genug. Was braucht er da einen Freund.

Der einäugige Riese vom Buerkamp

Es scheint im Dorf jemanden zu geben, den auch der Salamander fürchten muss.

„Wenn sich dein Vater in den tiefsten Urwald Brasiliens traut, dann nimmt er es wohl mit dem einäugigen Riesen vom Buerkamp auf!“, hatte einer der Davongehenden von Weitem zum Spritzenhaus zurückgerufen.

Lüder ärgerte sich über das anschließende Gelächter der anderen vor allem deshalb, weil er nicht hinter den Sinn dieser Worte kam. Wer mag das nur sein? Und warum wird er der Riese vom Buerkamp genannt?

Sicher weiß die Großmutter eine Erklärung dafür.

Es stimmt schon, findet Lüder, ein bisschen hat sie von Tante Irmelin. Aber sie ist doch wieder anders.

Während der Tante immer etwas einfiel, was sie in der Zukunft bewältigen wollte, erzählte die Großmutter gern aus der Vergangenheit. Aber der wichtigste Unterschied: Man konnte es sich nicht vorstellen, wovon Tante Irmelin sprach. Es waren nur die Worte. Und da sie es zu ahnen schien, wiederholte sie alles ein paarmal. Man behielt es trotzdem nicht.

Bei der Großmutter ist es umgekehrt.