10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Reclam Sachbuch premium

- Sprache: Deutsch

Die Normannen waren nicht nur räuberische Seekrieger. Die Nachfahren der Wikinger ließen sich im 9. Jahrhundert zunächst in der nach ihnen benannten Normandie nieder und hatten einen nachhaltigen Einfluss in Kontinentaleuropa: Sie haben das Rittertum erfunden und manche Regionen Europas wirtschaftlich wie politisch reformiert. Sie förderten das mittelalterliche Klosterleben und den Austausch mit der islamischen Hochkultur des Mittelalters. Wilhelm der Eroberer, Herzog der Normandie, wurde König von England. Doch auch auf Sizilien, in Spanien und selbst im Nahen Osten haben die Normannen Spuren hinterlassen, die zu ihrem Mythos beitrugen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Rudolf Simek

Die Geschichte der Normannen

Von Wikingerhäuptlingen zu Königen SiziliensMit 16 Abbildungen und 5 Karten

Reclam

Durchgesehene Ausgabe

2018, 2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

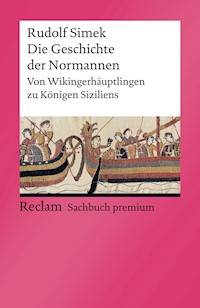

Coverabbildung: Ausschnitt aus dem »Teppich von Bayeux« © akg-images / Erich Lessing

Kartenzeichnungen: Inka Grebner

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2021

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN978-3-15-961379-6

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014185-4

www.reclam.de

Inhalt

Vorwort

Die Vorfahren der Normannen: Wikinger und Wikingerzeit

Normannische Vorgeschichte: Die wikingische Expansion im Frankenreich und England im 9. Jahrhundert

Von Söldnerbanden zur Herzogswürde: Siedlung in der Normandie

Die Normannen und ihre Mönche

Der Zug nach Süden: Normannische Söldner in Italien

Die Eroberung Siziliens

Das Königreich unter südlicher Sonne

Die Normannen und der Anspruch auf die englische Krone

Die Eroberung Englands durch Wilhelm den Bastard

England, die Normannen und die Folgen

Normannen als christliche Krieger auf den Kreuzzügen

Der Mythos der ›normannischen Schlauheit‹ und die normannische Identität

Das Ende der Normannenherrschaften im 13. Jahrhundert und ihr Erbe

Literaturhinweise

Nachweis der Karten, Tafeln und Abbildungen

Dank

Register

[7]Vorwort

Der Name ›Normannen‹ ruft sehr unterschiedliche Bilder bei verschiedenen Menschen hervor: Die Engländer verbinden mit dem Begriff zuallererst die Eroberung Britanniens – die einzige nach den Invasionen Julius Caesars – durch den Normannenherzog Wilhelm den Eroberer im Jahre 1066. Sie führte zu einer weitgehenden Romanisierung Englands durch die aus der Normandie stammenden Eroberer, die allerdings ursprünglich aus Skandinavien kamen. Das Ereignis wird daher auch heute noch mit einer gewissen Skepsis betrachtet.

In den deutschen Rheinlanden finden sich mitunter in Kirchen und Klöstern Hinweisschilder, denen zufolge die karolingischen Gebäude »in den Normannenstürmen des 9. Jahrhunderts« zerstört wurden. Dort wird also der Begriff Normanne mit den traumatischen Wikingerüberfällen und Plünderungen des Frühmittelalters während der Herrschaft der ineffizienten Nachfahren Karls des Großen (gest. 814) in Verbindung gebracht.

In Sizilien hingegen wird der Tourist auf die normannische Architektur der Insel hingewiesen und bewundert die Hochkultur des 11. und 12. Jahrhunderts, in der sich unter der Herrschaft normannischer Eroberer das Beste aus arabischer, byzantinischer und nordischer Kultur zu einer einzigartigen Blüte vereinigte. In der Normandie wiederum wird die namengebende Siedlungsgeschichte der französischen Halbinsel mit der Romanisierung, Christianisierung und beständigsten Reichsgründung assoziiert, die die Skandinavier im Ausland etablierten.

Ein völlig hybrides und reichlich unhistorisches Bild [8]vermittelt schließlich ein Comic-Heft wie Asterix und die Normannen, dessen Autoren ein in Frankreich im 19. Jahrhundert gängiges Wikingerbild auf die Zeit Julius Caesars (also 1000 Jahre zu früh!) zurückprojiziert haben, das sie um des komischen Effekts noch dazu drastisch überzeichnet haben.

Aber was waren die Normannen wirklich? Sie sind sicherlich all das oben Genannte (allenfalls mit Ausnahme der Asterix-Normannen), und die jeweilige Definition hängt sehr stark von der Nationalität oder dem Zugang des Betrachters zu den Skandinaviern des frühen Mittelalters ab.

Gleichwohl hat die wissenschaftsgeschichtliche Entwicklung die Definitionen des Begriffs ›Normannen‹ deutlich verändert, so dass jede Definition vor dem Hintergrund ihrer Zeit zu sehen ist. Noch in den deutschen Enzyklopädien des früheren 19. Jahrhunderts waren die Normannen nach dem älteren, durchaus sogar schon mittelalterlichen Sprachgebrauch mit den Wikingern synonym, da Letztere in den kontinentalen Quellen fast immer als Nortmanni, Nordmanni, Normanni o. Ä. bezeichnet wurden. Heute spricht man von Wikingern statt von Normannen, wenn es um die Bezeichnung der Skandinavier des frühen Mittelalters geht. Als Normannen werden nur noch diejenigen Skandinavier bezeichnet, die durch ihre Ansiedlung in Frankreich – besonders eben der späteren Normandie – die fränkische Kultur, die französische Sprache und das Christentum angenommen hatten. Im Englischen wurde der Begriff Normans sowieso nie für die Wikinger verwendet, sondern nur für die aus der Normandie stammenden Eroberer Englands und deren Nachfahren.

In diesen modernen Bedeutungen des Wortes soll der Begriff auch im vorliegenden Buch gebraucht werden, egal [9]ob für die skandinavischen Siedler in Frankreich selbst oder ihre Nachfahren im von ihnen eroberten England. Gemeint sein können aber auch die Eroberer des normannischen Reichs in Süditalien und Sizilien sowie selbst die von diesen südlichen Normannen abstammenden Kreuzzugsritter im Nahen Osten.

[10]Die Vorfahren der Normannen: Wikinger und Wikingerzeit

Das erste, wichtigste, und schließlich auch bis heute namengebende Gebiet eroberten die späteren Normannen im äußersten Westen des westfränkischen Reichs, also in der heutigen Normandie. Zu Beginn der Wikingerzeit wäre aber wahrscheinlich niemand auf die Idee gekommen, dass ausgerechnet in diesem Küstenstreifen von nicht einmal 300 Kilometer Länge und 200 Kilometer Breite, gegenüber der englischen Südküste gelegen, eines der bedeutsamsten und einflussreichsten Reiche des mittelalterlichen Westeuropa entstehen sollte. Die Anfänge des Reichs hängen direkt mit den anderen skandinavischen Siedlungen des Frühmittelalters zusammen; sie alle sind das direkte Produkt dieser Periode von etwa zweieinhalb Jahrhunderten, die wir heute Wikingerzeit nennen.

Diese expansionistische Phase in der Geschichte Skandinaviens und ganz Westeuropas begann im letzten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts. Die eigentlichen Gründe aber für den von Zeitgenossen als ›plötzlich‹ empfundenen Aufbruch der Skandinavier aus ihrer Heimat liegen teilweise noch immer im Dunkeln. Sicher ist nur, dass es sich nicht um einen einzigen Grund gehandelt hat, sondern dass ein ganzes Bündel von Ursachen zusammengespielt hat, das diese Periode noch heute als unverwechselbar erscheinen lässt. Damit stellt sich die Frage, welche dieser Gründe für den Beginn der Wikingerzeit für uns heute noch erkennbar und relevant sind. Letztlich gab ein komplexes Zusammenspiel aus politischen und sozialen Faktoren den Ausschlag [11]für die Expansionsbewegungen der Wikinger, wobei es zwischen Voraussetzungen einerseits und Auslösern andererseits zu unterscheiden gilt.

Zu den Voraussetzungen ist vor allem die Entwicklung von brauchbaren, seegängigen Segelschiffstypen zu zählen. Hinzu kommen die navigatorischen Fähigkeiten, die sich die Skandinavier über Jahrhunderte aufgrund ihrer geografischen und topografischen Situation hatten erwerben können. Nur so wurden die Reisen der Wikinger möglich. Angesichts seiner in Europa einzigartigen topografischen Lage, einer Welt aus Inseln, Fjorden, Seen und Flüssen, war in Skandinavien der Wasserweg fast immer die einfachste Verbindung zwischen Siedlungen. Egal ob in den Fjorden Norwegens, den Sunden zwischen Dänemarks Inseln oder dem Schärengarten an Schwedens Küsten, überall kam man mit dem Boot am einfachsten und auch schnellsten voran. Entsprechend entwickelte sich schon seit der späten Bronzezeit ein seetüchtiger Schiffstyp mit geklinkerten (d. h. dachziegelartig überlappenden) Planken und zwei spitzen Enden. Derartige Boote hatte man vor der Zeitenwende noch gepaddelt, bewegte sie aber in der späten römischen Eisenzeit jedenfalls schon mit Rudern fort, und schließlich begann man irgendwann zwischen dem 7. und 8. Jahrhundert auch zu segeln. Diese Schiffe des ersten germanischen Jahrtausends weisen alle bereits auf die Form des Wikingerschiffs voraus, das somit als Höhepunkt einer wohl 1500 Jahre alten Tradition des nordischen Plankenschiffs gelten muss.

Mit der topografischen Lage Skandinaviens hängt auch die ebenfalls über viele Generationen von Seefahrern hinweg erworbene Kenntnis der Navigation mit einfachsten [12]Mitteln zusammen. Zwar bevorzugte man in aller Regel die küstennahe Fahrt, aber auch Hochseenavigation war ganz ohne die immer wieder vermuteten ›geheimen‹ Navigationsinstrumente der Wikinger durchaus möglich, auch wenn sie natürlich mit erheblichen Risiken behaftet war. Die seegängigen Schiffe und die navigatorischen Fähigkeiten waren also eine Grundvoraussetzung für die weitausgreifenden Fahrten der wikingerzeitlichen Skandinavier, aber sie erklären natürlich nicht, warum gerade zum Ende des 8. Jahrhunderts diese Reisen massiv einsetzen.

Segelndes Schiff der Eroberungsflotte von 1066 mit Pferden an Bord auf dem Teppich von Bayeux

Schon die Verfasser der zeitgenössischen oder wenig später entstandenen mittelalterlichen Quellen hatten sich über dieses Phänomen ihre Gedanken gemacht, ohne es schlüssig erklären zu können. Sie kamen auf immerhin drei für sie einsichtige Gründe dafür: Erstens die auf allzu großem [13]Kinderreichtum beruhende Überbevölkerung, zweitens die Armut der Skandinavier aufgrund der Kargheit der Landschaft, und schließlich die angebliche Freiheitsliebe der skandinavischen Freibauern, die anscheinend lieber auswanderten, als sich der zentralen Herrschaftsgewalt eines Königs zu unterwerfen. Alle drei Annahmen sind, obwohl sie von ganz unterschiedlichen Autoren und Perioden stammen, direkt für die Geschichte der Normannen in der Normandie relevant, wie noch zu zeigen sein wird.

Vor allem die erste dieser Erklärungen ist durchaus bedeutsam: Nicht nur wurde sie in der Forschungsgeschichte immer wieder aufgegriffen, obwohl es keine belastbaren Daten dafür gibt, sie stammt noch dazu von einem der ältesten normannischen Geschichtsschreiber, nämlich dem um 1020 im Auftrag der normannischen Herzöge schreibenden Dudo von St. Quentin, der in seinem Werk De moribus et actis primorum Normanniae ducum in erster Linie seinen Auftraggebern nach dem Mund schrieb und daher auch deren Virilität und die ihrer Vorfahren besonders hervorhob:

Diese Menschen geben sich unverschämt den Ausschweifungen hin, leben in Gemeinschaft mit mehreren Frauen und zeugen durch diesen schamlosen und gesetzlosen Verkehr eine zahllose Nachkommenschaft. Wenn sie aufgewachsen sind, streiten die Jungen gewaltsam mit ihren Vätern und Großvätern oder untereinander um Besitz, und wenn sie zu zahlreich werden, und sich nicht mehr ausreichendes Land für ihren Lebensunterhalt erwerben können, wird nach altem Brauch durch das Los eine große Gruppe junger Menschen ermittelt, welche zu fremden Völkern und [14]Reichen getrieben wird, wo sie sich durch Kampf Länder erwerben können und wo sie in dauerhaftem Frieden leben können.1

Diese Betonung der Manneskraft der normannischen Adeligen wird zu einer Zeit, als das normannische Herzogsgeschlecht noch in der Frühphase seiner dynastischen Entwicklung steckte und wenig später die Normandie als Ausgangspunkt für Eroberungen in Süditalien und später Großbritannien eine wesentliche Rolle zu spielen begann, schwerlich überraschen.

Ein halbes Jahrhundert später schrieb in Norddeutschland Adam von Bremen seine ›Hamburgische Kirchengeschichte‹ (Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, etwa 1072) im Auftrag des Erzbischofs Adalbert von Bremen. Er hatte ganz andere Interessen bei der Beschreibung der zu seiner Erzdiözese gehörigen Skandinavier. Er versuchte nämlich, sie als gute, aber arme Christen hinzustellen und damit die wohlbekannten Raubzüge der Wikinger zu entschuldigen:

Die Armut hat sie gezwungen, in der Welt herumzuziehen, und von ihren Piratenzügen bringen sie die Reichtümer aller Länder nach Hause, um auf diese Art die Unfruchtbarkeit ihres eigenen Landes auszugleichen. Seit der Annahme des Christentums haben sie jedoch durch bessere Erziehung gelernt, Frieden und Wahrheit zu lieben und sich mit ihrer Armut abzufinden.2

Dieses zweite, auf den ersten Blick sicher plausible Argument war in seiner Zeit durchaus überzeugend, auch wenn [15]die Archäologie und die historische Klimaforschung bislang keine schlüssigen Hinweise auf Hungersnöte oder weitreichende Mangelernährung haben finden können. Aber auch für die neuangesiedelten Normannen in der Normandie war dieses Argument zweckdienlich, konnte es doch ungeachtet aller Plünderfahrten die Auswanderung aus Skandinavien in die klimatisch und landwirtschaftlich wesentlich freundlichere Normandie erklären.

Der dritte erwähnte Grund für die wikingische Expansion, nämlich die angebliche Freiheitsliebe der skandinavischen Bauern, wird zwar erst in den isländischen Texten des 12. und 13. Jahrhunderts angeführt, kann aber wohl schon von der Wikingerzeit an zu den beliebten Mythen der Skandinavier gezählt werden. In erster Linie handelte es sich um einen nützlichen Geschichtsmythos der Isländer, den die Siedler des 9. und 10. Jahrhunderts für sich und ihre Nachkommen geschaffen hatten, machte er doch aus den ›Wirtschaftsflüchtlingen‹, die auf der Suche nach besserem, billigerem und größerem Land gewesen waren, ›politische Flüchtlinge‹ auf der Flucht vor einem (angeblich) tyrannischen König. Als Fluchtursache musste der norwegische König Harald Schönhaar herhalten, der angeblich im Zuge der zehn Jahre dauernden Reichseinigung in Norwegen die Freibauern unterdrückt und so die besonders Freiheitsliebenden zur Auswanderung getrieben hatte.

Diese auch heute in Island noch sehr beliebte These lässt völlig außer Acht, dass sich keineswegs schon in der Mitte des 9., sondern erst in der Mitte des 11. Jahrhunderts eine königliche Zentralmacht in Norwegen zwischen den Interessen des westnorwegischen Bauernadels und den Hegemoniebestrebungen dänischer Könige einigermaßen [16]konsolidieren konnte. Ganz abgesehen davon zeigen die Untersuchungen der letzten Jahrzehnte deutlich, dass zum Zeitpunkt der Besiedlung Islands viele der Familien von anderen Atlantikinseln sowie nicht zuletzt aus Schottland und Irland kamen, denn der hohe Anteil an Kelten unter den Siedlern, besonders unter den Frauen, lässt sich heute mithilfe der Genforschung gut nachweisen. Aber auch den Normannen konnte ein Mythos von der angeblichen Freiheitsliebe der Skandinavier gelegen kommen, versuchte sich doch das Herzogsgeschlecht in der Normandie gegen die Vormachtbestrebungen der französischen Könige abzugrenzen.

Will man über die mittelalterlichen Erklärungsansätze hinausgehen, gilt es heute die gesamten sozioökonomischen Voraussetzungen am Beginn der Wikingerzeit zu betrachten, um die Hintergründe für ein ansonsten kaum verständliches Phänomen wie die plötzliche Wikingerexpansion zu klären – ob dieser Aufbruch wirklich so überraschend 793 erfolgte, wie es die englischen Chroniken darstellen, ist noch eine ganz andere Frage.

Auch heute werden mitunter noch meist stark vereinfachende Erklärungsversuche unternommen. So vermutet man etwa gern eine Klimaverschlechterung am Beginn der Wikingerzeit bei gleichzeitiger Überbevölkerung, was zu Hungersnöten geführt und somit die Auswanderung nach Süden und Westen notwendig gemacht habe. Aber bezüglich des Klimas ist das Gegenteil der Fall: Der Beginn der Wikingerzeit fällt mit dem Beginn der mittelalterlichen Wärmeperiode zusammen, die erst Mitte des 14. Jahrhunderts und besonders im 15. Jahrhundert von der sogenannten Kleinen Eiszeit der frühen Neuzeit abgelöst wurde.

[17]Unter den längerfristigen Voraussetzungen für den Ausbruch der Wikingerzeit mag neben den schon genannten schiffbautechnischen und nautischen Errungenschaften auch ein juristischer Aspekt im Norden eine Rolle für die Entstehung der Wikingerzeit gespielt haben, nämlich das skandinavische Erbrecht. Es bevorzugte den erstgeborenen männlichen Nachkommen einer Familie als Erbnehmer deutlich, was zwar im wirtschaftlichen Interesse lag, da so der Familienbesitz zusammengehalten wurde, aber jüngeren männlichen Nachkommen wenig Chancen auf eigenes Land eröffnete. Notgedrungen zog daher der Überschuss an jüngeren, vom Erbrecht benachteiligten Söhnen eine rein kriegerische Karriere in den Söldnerbanden sogenannter ›Seekönige‹ (also temporärer Anführer mit einem kleinen Flottenverband) oder im Dienst von miteinander konkurrierenden Thronanwärtern dem Leben als Pächter auf dem Land vor.

Noch ein anderer Aspekt des Rechtssystems mag eine Rolle gespielt haben, nämlich das System von Wergeldzahlungen. Indem man den Wert des menschlichen Lebens in Geld umrechnete, wurde aus Verwundungen und Totschlägen ein mit Geld zu büßendes Delikt, was der gewaltsamen Austragung von Konflikten entgegenkam. Ob das tatsächlich eine Rolle für die Wikingerexpansion gespielt hat, ist natürlich fraglich, aber eine weitere, verwandte Einstellung der frühmittelalterlichen Skandinavier mag sich sehr wohl ausgewirkt haben, nämlich die vor allem in der Dichtung zu findende und dort mitunter hochstilisierte Todesverachtung.

Für die Häuptlinge und Herrscher war ein Leben im Kampf oder auf kriegerischen Seefahrten ohnehin die [18]einzig akzeptable Existenzform, und dass die Krieger der fürstlichen Gefolgschaft sie in dieser Hinsicht weitgehend kopierten, kann angenommen werden. Dass es ein ›wikingisches Lebensgefühl‹ gab, obwohl es heute wenig zeitgemäß erscheint, wird man also nicht völlig leugnen können, wenn in den heroischen Gedichten der Lieder-Edda und mancher Heldensaga sich Verse finden lassen wie der folgende:

Ich bin auf See der Sommer achtzehn

dem Weisen gefolgt, die Waffe zu röten.

Ich will nicht folgen anderem Fürsten,

der auszieht zur Fahrt, und alt nicht werden.3

Zudem waren Auslandsfahrten für junge männliche Skandinavier beinahe unerlässlich – zwar wohl nicht als eine Art von Initiationsritus, wie man es in der älteren Forschung sehen wollte, aber als eine für notwendig erachtete ›Erfahrung‹ der Welt als Quelle der Bildung. Nicht von ungefähr heißt auf altnordisch, der Sprache des frühmittelalterlichen Westskandinavien, heimskr ›dumm‹ und bedeutet somit eigentlich ›zu Hause geblieben‹.

Abgesehen von solchen mentalitätsgeschichtlichen Aspekten müssen auch ökonomische Voraussetzungen in Betracht gezogen werden. Dazu zählt eine große Vertrautheit der Skandinavier sowohl mit den Produkten der Länder im Süden als auch mit den Handelswegen, auf denen solche Produkte spätestens seit der Merowingerzeit, also schon zwei Jahrhunderte vor der Wikingerzeit, nach Skandinavien kamen. Es darf nicht vergessen werden, dass auch während der Wikingerzeit die regulären [19]Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Frankenreich oder Großbritannien mit Skandinavien nicht zum Erliegen kamen, sondern einfach immer wieder durch Akte der Piraterie oder des organisierten Raubs unterbrochen wurden.

Die schon immer gehandelten teureren Produkte des Südens, wie Glaswaren, Waffen oder Wein, lockten nun wikingische Räuberbanden an, die sich wohl kaum mit anderen, billigeren, und noch dazu schwerer transportablen Gütern wie Mühlsteinen, Weizen und eisernen Halbfertigprodukten zufriedengeben wollten. Wenn man aber schon am Plündern war, machte man auch vor Kirchen und Klostermauern nicht halt, in denen es goldene liturgische Gegenstände und reich mit Edelsteinen verzierte Bücher und Reliquare ohne entschiedene Gegenwehr zu holen gab. Vor allem kannten die Skandinavier aufgrund ihrer jahrhundertelangen Handelsbeziehungen gut besuchte Handelsflecken (wie Dorestad oder Quentowic), wohlhabende Städte (wie Köln oder London) und reich bestückte Abteien (wie Lindisfarne, Prüm oder Cornelimünster), die lohnende Ziele sein konnten.

Funde in den skandinavischen Handelsorten wie Kaupang, Birka, Ribe und Haithabu belegen, dass etwa teures Importglas vom Oberrhein, Waffen und Wein vom Mittelrhein sowie Keramik vom Niederrhein in Skandinavien schon seit Jahrhunderten hochgeschätzt wurden. Diese durch den Handel vorhandenen Kenntnisse über die Quellen der Handelsgüter bildeten also sicherlich eine der Grundvoraussetzungen für gezielte Plünderungsfahrten auf dem Kontinent, denn es ist kaum davon auszugehen, dass man mit kleinen Mannschaften und Flotten Skandinavien verließ, nur um auf gut Glück irgendwo Beute zu [20]machen. Vielmehr wussten die meisten weit gereisten Skandinavier ganz genau, wo Plünderungen profitabel sein konnten.

Ebenfalls als Voraussetzung der Wikingerexpansion ist die lange Tradition der Piraterie auf der Nordsee selbst zu sehen, die keineswegs eine Erfindung der Wikinger oder auch nur ihrer Epoche war. Schon die Franken waren in ihrer Frühzeit als Piraten vor der Nordseeküste in Erscheinung getreten, und skandinavische Piraten machten im Kattegatt und Öresund bereits vor der Wikingerzeit dem baltischen Handel zu schaffen. Sowohl vor als auch während der Wikingerzeit scheinen jedoch die meisten dänischen Herrscher die Piraterie aktiv bekämpft zu haben, war diese doch den steuerlichen Einkünften aus den Handelsplätzen in Groß-Strömkendorf (dem Vorgänger von Haithabu), Ralswik, Wollin und Truso höchst abträglich. Es wäre jedenfalls allzu vereinfachend, die Wikingerzeit bloß als massive Erweiterung des vorherigen Piratenwesens sehen zu wollen.

Sowohl mit dem Handel als auch mit der Piraterie hängt eine weitere Grundlage der Wikingerzeit zusammen, auch wenn sie vielleicht nicht allzu prominent sein mag. Gemeint ist die lange Tradition der Nord-Süd-Migrationen, wie sie sich schon in der frühesten Phase der Eisenzeit mit der Auswanderung der Kimbern und Teutonen aus Jütland oder der Goten aus Südschweden manifestierte. Diese Migrationsrouten waren in der Regel Einbahnstraßen hin zum Römischen Reich, und dessen militärische Abwehr wurde meist erst an der Grenze aktiv.

Andere Formen der kriegerischen Konfrontationen spielten sich jedoch innerhalb Skandinaviens offenbar über [21]Jahrhunderte in einem überschaubaren Gebiet ab: Die kleinräumigen südskandinavischen Fürstentümer der späteren Eisenzeit lagen miteinander offenbar permanent in Konkurrenz und Konfrontation, da sie zur Aufrechterhaltung eines stehenden militärischen Gefolges darauf angewiesen waren, die eigenen Ressourcen durch kriegerische Raubzüge in andere (Klein-)Fürstentümer aufzubessern, die anscheinend häufig über das Meer hinweg unternommen wurden. Ferner ist zu bedenken, dass derartige Auseinandersetzungen nicht nur in den notorisch militanten Gesellschaften Skandinaviens oder auch Irlands gang und gäbe waren, sondern im völkerwanderungszeitlichen Europa die gewaltsame Lösung territorialer Konflikte und ökonomischer Probleme keineswegs auf Skandinavien beschränkt war.

Den zumindest von den angelsächsischen Chronisten als so plötzlich und unerwartet empfundenen Beginn der Wikingerzüge am Ende des 8. Jahrhunderts können alle diese Aspekte nicht ausreichend erklären. Schon der Überfall auf Lindisfarne im Jahre 793 erfolgte offenbar doch nicht ganz so aus heiterem Himmel, wie im Anglo-Saxon Chronicle dargestellt, weil für England und Irland schon einige Jahre früher vereinzelte Kämpfe mit Skandinaviern dokumentiert sind. In jedem Fall wurde ab dem Ende des 8. Jahrhunderts eine ganz andere Intensität und Häufung der Überfälle fühlbar, für die man auch punktuelle Auslöser zu suchen hat.

Eine vielleicht nicht ganz unwichtige Rolle spielten zu dieser Zeit Thronstreitigkeiten in Dänemark, die sich bis weit in das 9. Jahrhundert hineinzogen. Zwar wissen wir ausgesprochen wenig über die Details dieser Konflikte, [22]aber der Kampf um die Herrschaft in Dänemark manifestierte sich nicht zuletzt in zahlreichen Gesandtschaften an den karolingischen Hof, da sich die Thronprätendenten immer wieder der Unterstützung der mächtigen Herrscher des Karolingerreichs versichern wollten. Die Dänen bekamen zwar trotz ihrer angeblichen Bereitschaft, zum Christentum überzutreten, nie die erhoffte militärische Unterstützung, aber immerhin wurden in der Folge von solchen Gesandtschaften erstmals Wikinger mit Gebieten im Nordwesten des Karolingerreichs belehnt.

Diese Gunstbezeugungen begannen mit der Belehnung eines gewissen Harald Klak mit der Grafschaft Rüstringen in Friesland und setzten sich später mit den verzweifelten Versuchen Karls des Kahlen fort, durch Zahlungen und Belehnungen von Wikingern sich anderer Wikinger zu erwehren – eine Vorgangsweise, die weder zu diesem Zeitpunkt noch später (am Ende des 10. Jahrhunderts) in England funktionierte. Schließlich wurde gar der Wikinger Rollo mit Teilen der späteren Normandie am Unterlauf der Seine durch den westfränkischen König Karl der Einfältiger im Jahre 911 belehnt.

Während also Karl der Große um 800 offenbar nur ungern bereit war, sich in der dänischen Innenpolitik zu engagieren, was sicherlich die Lage weiter destabilisierte, beobachteten die dänischen Fürsten seine Expansionspolitik in Friesland und in Sachsen mit Sorge. Inwieweit aber Wikingerüberfälle auf das Frankenreich auf eine systematische Guerillataktik von Machthabern zurückgingen oder einfach durch chaotische innenpolitische Zustände provoziert wurden, in denen die Piraterie überhandnahm, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Jedenfalls konnte Karl der Große sein [23]Reich noch effizient verteidigen, während seine weniger fähigen Nachfolger den durchaus nur punktuellen und wohl auch nicht zentral organisierten Überfällen kaum etwas entgegenzusetzen hatten.

Ein weiterer Auslöser mag sein, dass unter Karl dem Großen der missionarische Druck auf Skandinavien immer stärker wurde. Zwar machten Ebo und Ansgar 823 und 825–827 auch immer wieder friedliche Missionsversuche, aber die brutale Sachsenbekehrung mit dem Blutbad von Verden im Jahre 782 mag den Dänen vor Augen geführt haben, dass die Mission für Karl unmissverständlich auch eine Kapitulation des Missionierten umfasste und er dieses Ziel mit allen Mitteln verfolgte. Vielleicht sahen sich daher dänische Fürsten veranlasst, Überfälle auf das Reich entweder zu fördern oder wenigstens nicht zu unterbinden, um den mächtigen Gegner im Süden in Atem zu halten.

Auch wenn die Wikingerzeit zu keiner Zeit als Religionskrieg missverstanden werden darf, ist doch zu berücksichtigen, dass sich gerade die allerersten Wikingerüberfälle gegen Klöster richteten, natürlich auch wegen ihrer ungeschützten Lage, besonders aber wegen der dort winkenden reichen Beute an Kirchenschätzen und Kultgeräten wie Kelchen, Patenen, Reliquiaren, Buchbeschlägen, Messkleidern usw. Eine Schwächung christlicher Strukturen mag also im Interesse dänischer Machthaber gelegen haben, aber diese Erklärung setzt eben das Einverständnis dänischer Fürsten voraus. Wenn die Annales Bertiniani (ad anno 845) mit der Nennung von 600 Wikingerschiffen auf der Elbe auch völlig übertrieben haben mögen, so ist es doch bezeichnend, dass diese Quelle gerade hinter so einer großen Flotte einen dänischen König sieht, nämlich Horik.

[24]All diese Auslöser der frühmittelalterlichen Krisenzeit in Westeuropa, welche wir heute nach den skandinavischen Piraten als Wikingerzeit bezeichnen, mag es gegeben haben. Gleichwohl sind diesbezügliche Thesen allzu sehr auf die Zustände auf dem Kontinent fokussiert, um alle Aspekte klären zu können, denn schon von Anfang an hatten England und Irland noch mehr unter den Überfällen zu leiden als das Frankenreich. Allein die effiziente Küstenabwehr Karls des Großen bis zu seinem Tod 814 kann den Ausschlag für eine Umlenkung der nordischen Piraten nach Westen hin nicht gegeben haben. Alles in allem sehen wir auf beiden Seiten der Nordsee eine gewisse Kontinuität von der Merowingerzeit bis in die Wikingerzeit hinein: Enge wirtschaftliche Kontakte mit Skandinavien sind allerorten und für die ganze Periode zu konstatieren, aber ab etwa 800 wurden diese wirtschaftlichen Beziehungen von Seiten skandinavischer Räuberbanden mit militärischen Mitteln gepflegt.

Weder die Anfänge der Wikingerzeit noch ihre Höhepunkte waren aber ausschließlich durch diese Plünderungszüge (erst später Eroberungszüge) der Skandinavier an Europas Westkante geprägt.4 Im Gegenteil, die im Mittelalter und teilweise auch noch in der Neuzeit wesentlichsten Folgen hatte die skandinavische Expansion in ihren anderen beiden Stoßrichtungen: nach Nordwesten mit der Besiedlung Islands und Grönlands und letztendlich der Entdeckung Amerikas, im Osten mit der Erschließung des osteuropäischen Tieflands und der Gründung des Großherzogtums Kiews, der Keimzelle Russlands.

Die Anfänge der Fahrten über die russischen Flüsse lassen sich nur schwer datieren: Die Schweden, die diese Ostlandreisen in erster Linie unternahmen, hatten schon über [25]zwei Jahrtausende vor Beginn der Wikingerzeit, also in der nordeuropäischen Bronzezeit, intensive Kontakte mit Nordosteuropa und den angrenzenden asiatischen Gebieten, was eine Schifffahrt über die Ostsee und die russischen Flüsse voraussetzte, weil es praktisch keine anderen Fernhandelswege gab. Als Waräger (altnord. varingjar) bezeichneten sich die Skandinavier im Osten, während die Griechen und Araber sie Rus’ nannten – wovon noch der Name des heutigen Russlands stammt.

Die Handelsrouten der Waräger veränderten sich wohl über lange Zeit nicht wesentlich, da sie ab dem Finnischen Meerbusen den großen russischen Seen und Flüssen folgten. Der Handel über diese langen Strecken, sei es mit Fellen und Bernstein oder mit den weitaus einträglicheren Sklaven, dürfte sich sehr rentiert haben, denn in der Wikingerzeit gehören die Händler schon zu einer kleinen ökonomischen Elite in den Handelsniederlassungen entlang von Wolga, Don und Dnjepr, die bald auch das politische Sagen hatte: Aus diesen Anfängen schufen die Nachfahren der schwedischen Händler durch Zusammenschluss der Herrschaftsgebiete um Nowgorod und Kiew das im Mittelalter reiche und mächtige Großherzogtum Kiew. Den glorifizierenden Geschichtsmythos dieser skandinavischstämmigen Fürsten findet man seit etwa 1100 in der slawischen Chronik ›Geschichte der vergangenen Jahre‹ (Povest’ vremennych let, früher fälschlich als Nestorchronik bezeichnet), in der als Erklärung der skandinavischen Einwanderung bald nach 862 Folgendes erzählt wird:

Denn so hießen diese Waräger: die Rus’. Denn wie andere [Waräger] Schweden (Svie) heißen, andere aber [26]Normannen (Nurmane), andere Angeln (Angliane), andere Gotländer (Gote), so auch diese. Und es sagten die Čud’, und die Slovenen, und die Krivičen und die Ves’ zu den Rus’: »Unser Land ist groß und hat Überfluss, aber es ist keine Ordnung in ihm. So kommt, Fürst zu sein und über uns zu herrschen!« Und es wurden drei Brüder ausgewählt mit ihren Sippen, und sie nahmen mit sich die ganze Rus’. Und sie kamen zuerst zu den Slovenen und zimmerten die Stadt Ládoga, und in Ládoga ließ sich der Älteste nieder, Rjúrik: und der zweite, Síneus, am Beloózero und der dritte, Trúvor, in Izbórsk. Und von diesen Warägern erhielt das Russische Land seinen Namen. Die Nóvgoroder sind die Leute von Nóvgorod vom Geschlecht der Waräger; zuvor nämlich waren es Slovenen. Nach zwei Jahren aber starb Síneus und sein Bruder Trúvor. Und Rjúrik übernahm die ganze Herrschaftsgewalt allein, und er kam zum Ilmensee und zimmerte eine kleine Stadt über dem Vólchow, und er nannte sie Nóvgorod und ließ sich dort als Fürst nieder und vergab Herrschaftsgebiete an seine Gefolgsmänner und [ließ sie] Städte zimmern [und gab] dem einen Pólock, einem anderen Rostóv, wieder einem anderen Beloózero. Und in diesen Städten sind die Waräger Hinzugekommene, die ersten Bewohner aber waren in Nóvgorod Slovenen, in Pólock Krivičen, in Rostóv die Merja, in Beloózero die Ves’, in Múrom die Muroma. Und über diese alle herrschte Rjúrik.5

Diesen Mythos, die Waräger seien ins Land gerufen worden, um für Frieden zu sorgen, finden wir bei den Wikingern auch im Gründungsnarrativ der Normandie im 10. [27]Jahrhundert und noch ähnlicher bei der Eroberung Süditaliens durch die Abkömmlinge der Normannen im 11. Jahrhundert wieder. Er soll in allen drei Fällen die Unterwerfung der einheimischen Bevölkerung durch eine relativ schmale skandinavische Oberschicht im Sinne dieser Elite für und durch die Geschichtsschreibung erklären und verewigen. Die Händler und Krieger der Rus’ gaben sich aber mit diesem Reich in Osteuropa nicht zufrieden, und griffen auf ihren Handels- und Erkundungsfahrten bis weit nach Osten aus: Berichte über Scharmützel mit arabischen Völkern auf dem Kaspischen Meer und recht erfolglose Angriffe über das Schwarze Meer hinweg auf die Megapolis der Antike, Byzanz, zeigen, dass den Reisen der Rus’ kaum Grenzen gesetzt waren, solange sie sich rechneten. Das war offenbar der Fall, denn ihr Besitz an Silber, das in erster Linie aus arabischen Silberdirhems bestand und entweder in Münzform oder in eingeschmolzenem Zustand Gotland, Schweden und von dort auch den Rest Nordwesteuropas erreichte, muss enorm gewesen sein.

Noch heute finden Archäologen von Gotland über Friesland bis nach England riesige Silberhorte, die die wikingerzeitlichen Profiteure des Menschenhandels versteckt hatten – aber offenbar nicht mehr abholen konnten. Bis ins 13. Jahrhundert wird sowohl von norwegischen wie schwedischen, als auch Kiewer Herrschern die ›Verwandtschaft‹ der Skandinavier mit der Rus’ beschworen. Ganz gleich, ob es nun um schutzsuchende Königssöhne, die Sammlung von Armeen für Skandinavien oder dynastische Heiratsangebote ging, man war sich in Kiew sehr wohl noch nach Jahrhunderten der skandinavischen Wurzeln bewusst.

[28]Die zweite massive Migrationsbewegung des 9. und frühen 10. Jahrhunderts verlief vor allem von Norwegen aus Richtung Westen. Zuerst waren es wohl – naturgemäß auf dem Seeweg von Norwegen nach Irland – die Inselgruppen um Schottland herum: Die Orkneys, die Inneren und Äußeren Hebriden, sowie die Isle of Man in der Irischen See wurden schon früh Ziele der skandinavischen Expansion. Jedoch geschah das unter anderem Vorzeichen als bei den nördlicheren Inselgruppen und Island, weil Erstere schon vorher von einer keltischen Bevölkerung besiedelt worden waren. Allerdings finden Archäologen auch auf den Hebriden nur wenige Anzeichen für brutale Überfälle und Kämpfe, sondern eher für ein sukzessives Verdrängen der einheimischen Bevölkerung an landwirtschaftlich attraktiven Orten. Das ist noch heute an den Ortsnamen erkennbar, denn geschützte Buchten und fruchtbare Gegenden tragen skandinavische, das kargere Hochland im Inselinneren meist keltische Flurnamen.

Ganz unblutig sind diese skandinavischen Siedlungsschübe dennoch nicht verlaufen: so berichtet die lateinische Historia Norvegiae, dass die Orkneys im Kampf mit einer – piktischen oder keltischen – Urbevölkerung von Norwegern erobert worden seien. Die Shetlands dagegen und die schon um 800 von irischen Mönchen besiedelten Färöer, die ›Schafsinseln‹, dürften jedenfalls friedlich kolonisiert worden sein, und zwar spätestens um 900. Aber nicht alles, was wir in den isländischen Sagas über die Besiedlung der Färöer wie auch Islands lesen, darf man für bare Münze nehmen. Wie wir heute wissen, kamen die meisten Siedler nicht direkt aus Norwegen, sondern nahmen den Umweg über Schottland, Irland und die [29]Inselgruppen dazwischen. Sowohl die zahlreichen keltischen Ortsnamen auf den Färöern, als auch die genetischen Untersuchungen der heutigen isländischen Bevölkerung zeigen, dass unter deren Vorfahren mit einem hohen Anteil an ethnischen Kelten gerechnet werden muss: bei den Frauen in Island beträgt der keltische Anteil immerhin über 60 Prozent, bei den Männern unter 25 Prozent. Das weist darauf hin, dass viele der norwegischen Auswanderer Männer waren, die erst aus Schottland und Irland Ehefrauen (oder auch Sklavinnen) mitbrachten.

Die größte und bleibendste Kolonisation der Skandinavier in der frühen Wikingerzeit aber war Island. Laut der heute noch immer weitgehend akzeptierten Chronologie der mittelalterlichen Landnámabók, des ›Buchs von der Besiedlung Islands‹, wurde die Insel zwischen 850 und 860 zuerst von einem zu den Hebriden segelnden norwegischen Wikinger entdeckt; die Besiedlung soll dann schon bald nach 870 begonnen haben. Aber wahrscheinlich begann der Exodus nach Island schon deutlich früher, obschon die schriftlichen Quellen darüber schweigen, denn man hat skandinavische Gebäudereste in Reykjavík und in Herjólfsdalur auf Heimaey, der Hauptinsel der Vestmanneyjar vor der isländischen Südküste, gefunden, die wohl schon aus dem 7. Jahrhundert stammen, auch wenn diese Datierung nicht ganz unumstritten ist.6

Außerdem war Island offenbar bei Ankunft der Wikinger nicht ganz menschenleer, weil sich nach Auskunft der ältesten Quellen bereits vor den Skandinaviern kleine Gruppen irischer Mönche dort niedergelassen hatten, wie sie auch auf den Aran-Inseln vor der irischen Westküste und auf den Färöern die Abgeschiedenheit gesucht hatten. [30]Die isländischen Quellen berichten zwar, diese Mönche hätten nach Ankunft der Norweger freiwillig Island verlassen, aber da sie Bücher und Glocken zurückließen, klingt das nicht sehr überzeugend. Bis heute verweist der Name der Papeyjar vor Islands Südosten auf diese frühen irischen Bewohner Islands.

Island war also im 9. Jahrhundert zwar keine völlig menschenleere Insel, bot aber doch einer beträchtlichen Zahl von Immigranten Platz und offenbar mehr und anfangs auch besseren Lebensraum als ihre Herkunftsländer, ob sie nun aus Norwegen oder den keltischen Gebieten kamen. Bis ins Hochmittelalter stieg die Zahl der Bewohner auf etwa 60 000–80 000 an. Da Island nur wenig landwirtschaftlich nutzbares Land zu bieten hatte, gab es eine Menge Konfliktstoff zwischen den Bewohnern, die außer dem Allthing, einer gesetzgebenden Versammlung der begüterten Freibauern, keinerlei staatliche Institutionen kannten. Die einzige Strafmaßnahme, die man praktizierte, war die entweder dreijährige oder lebenslängliche Verbannung von Verbrechern.

Einer solchen dreijährigen Acht verdanken wir eine weitere skandinavische Kolonie, nämlich Grönland. Letzteres hatte der notorische Eirík in rauði (Erich der Rote) während seiner kleinen Verbannung aus Island um 982 erkundet und mit dem für eine gletscherbedeckte Insel attraktiven Namen Grönland (›Grünland‹) belegt, was zur Folge hatte, dass 986 mit ihm tatsächlich 25 Schiffe voll Kolonisten nach Grönland aufbrachen. Zwar erreichten wegen eines Unwetters nur 14 Schiffe sicher den vereinbarten Treffpunkt, aber ihre Besatzungen bildeten den Kern einer Kolonie, die fast ein halbes Jahrtausend Bestand haben sollte. [31]Eirík ließ sich in Brattahlíð am Eiríksfjorð (heute: Qagssiarssuk unweit von Julianehåb) nieder, und sein Hof sollte das weltliche Zentrum der Kolonie bleiben, so wie der Bischofssitz an der Kathedrale in Garðar am gleichen Fjord ihr geistlicher Mittelpunkt war. Wenig später, also noch vor dem Jahr 1000, nutzte man zusätzlich urbares Land weiter nordwestlich als sogenannte Westsiedlung (heute um den Ort Godthåb).

Insgesamt dürfte die skandinavische Bevölkerung Grönlands kaum jemals mehr als 3000 Personen betragen haben, wobei die Ostsiedlung aus etwa 190, die Westsiedlung aus lediglich 90 Höfen bestand. Aufgrund der starken Zersiedelung gab es eine erkleckliche Anzahl von Kirchen, welche von den Bauern selbst errichtet wurden: In der Westsiedlung gab es vier, in der Ostsiedlung 12 Kirchen; in Garðar (heute Igaliko) wurde ein Männer- und ein Frauenkloster sowie sogar eine Kathedrale errichtet, die 1377 ihren letzten Bischof bekam.

Trotz der weiten Streuung der Höfe und der absolut gesehen geringen Bevölkerungszahl waren die Grönländer gezwungen, das Nahrungsmittelangebot durch Jagd- und Fischzüge entlang der grönländischen Westküste aufzubessern und auch dortige Küstenstreifen als Sommerweiden für das Vieh zu nutzen. Sie loteten zudem mit einer Reihe von Expeditionen das ungleich größere Nahrungsangebot und vor allem die Holzressourcen an Kanadas Ostküste aus. Diese Fahrten, die wir heute als die wikingische Entdeckung Amerikas bezeichnen, standen aber offenbar unter keinem allzu guten Stern. Zum einen unternahmen kleine Gruppen mit nur einem bis maximal drei Schiffen die lange Fahrt, was zu Streit um Frauen, Ressourcen und [32]religiösen Fragen führte, zum anderen war offenbar die Bevölkerung der kleinen grönländischen Kolonie mit derartigen Langfahrten überfordert. Solche Abenteuer banden ja nicht nur Arbeitskräfte, sondern kosteten auch eine beträchtliche Zahl von Menschenleben, die Schiffbrüchen, Kämpfen mit den nordamerikanischen Ureinwohnern und gegenseitigen Mordkomplotten zum Opfer fielen. Daher wurde unseres Wissens auch nur ein einziger Mensch in dem höchstens drei Jahre existierenden Lager der Skandinavier im sagenhaften Vinland geboren (es handelt sich wohl um Neufundland, wo man eine skandinavische Ansiedlung gefunden hat), nämlich Snorri Karlsefnisson, der aber sein Leben als angesehener christlicher Bauer in Island beendete.

Folglich dauerte die versuchte Besiedlung Amerikas nur ganz wenige Jahre, während die grönländische Kolonie bis ins Spätmittelalter überlebte und wohl letztendlich der sogenannten Kleinen Eiszeit ab dem frühen 15. Jahrhundert zum Opfer fiel. Weshalb die Grönländer genau ausgestorben sind, lässt sich bis heute nicht mit Sicherheit feststellen, aber die Klimaverschlechterung bedingte wohl eine Kombination von Mangelernährung, Krankheit und Parasiten, wozu noch Inzucht, der Wegfall europäischen Nachschubs und vielleicht auch Konflikte mit den Inuit traten.

Islands Siedler dagegen überlebten trotz aller wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die in der frühen Neuzeit beinahe zur Evakuierung der Bewohner unter dem dänischen König Christian IV. 1785 geführt hätten, und gewannen 1947 sogar ihre Unabhängigkeit von Dänemark zurück. Die anderen skandinavischen Kolonien im Atlantik überdauerten nicht annähernd so lange: Das kleine Wikingerreich in Irland um [33]Dublin (altnord. Dyflinarborg) herum fiel nach lediglich eineinhalb Jahrhunderten seiner Existenz nicht nur den zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Dänen und Norwegern um die Oberherrschaft, sondern letztendlich 980 den Kämpfen mit den vielen irischen Kleinkönigtümern im Hinterland zum Opfer. Auf den Hebriden dürfte die Integration der Skandinavier in die einheimische Bevölkerung friedlicher verlaufen sein, und die Orkneys erhielten sich eine gewisse Unabhängigkeit – obwohl sie offiziell ein Fürstentum (jarldómr) unter norwegischer Herrschaft waren – bis zu einem Heiratsvertrag im Jahre 1468, als Dänemark die Inselgruppe vertraglich an Schottland abtrat, weshalb sie seither Teil des Vereinigten Königreichs Großbritannien ist.

Noch viel kürzer, allerdings deutlich intensiver fiel die Lebenszeit des wikingischen Königreichs in Nordostengland um seine Hauptstadt York (altnord. Jorvik) herum aus. Die Wikinger hatten nach anfänglich nur saisonalen Raubzügen ab etwa 850 vereinzelt in England überwintert und schließlich schon beträchtliche Teile des Landes besetzt. Ein Teil des sogenannten Großen Heers (micil here) der Wikinger eroberte schließlich unter den Häuptlingen Guthrum, Oscetel und Anwend bis 877 die letzten Reste von Wessex und Mercia vollständig und teilte auch dort das Land unter den Wikingern auf. 886 wurde England endgültig zwischen König Alfred von Wessex im Südwesten und den Skandinaviern im Nordosten aufgeteilt.

Damit war die Gründung des sogenannten danelag (›Gebiet mit dänischem Gesetz‹) besiegelt, dessen Grenze der englische König Alfred in den 890er Jahren nur mehr durch eine Kette von Verteidigungsanlagen sichern [34]konnte, um dem weiteren Vordringen der Skandinavier Einhalt zu gebieten, was ihm trotz diverser Einfälle der Reste des Großen Heers auch gelang. Nach den wechselvollen Schicksalen dieses Gebiets brachte aber 1066 der Sieg des englischen (allerdings ebenfalls skandinavischstämmischen) Königs Harold Godwinson über den norwegischen König Harald den Harten bei Stamford Bridge (bei York) endgültig das politische Ende des englischen Wikingerreichs, auch wenn die Skandinavier blieben und bis heute der nordostenglischen Sprache ihren Stempel aufgedrückt haben. Harold Godwinson konnte seinen Triumph jedoch nicht lange auskosten, da er selbst keine drei Wochen später am 14. Oktober 1066 bei Hastings in Südengland gegen den Normannen Wilhelm den Eroberer (von den Skandinaviern als Vilhjálmr bastardr ›Wilhelm der Bastard‹ bezeichnet) fiel. Die Stunde der Normannen war damit auch in England gekommen.

[35]Normannische Vorgeschichte: Die wikingische Expansion im Frankenreich und England im 9. Jahrhundert

Für die spätere Normandie sind aber nicht die weiten Reisen der Wikinger nach Island oder Grönland und schon gar nicht ihre Vorstöße in die Weiten des russischen Tieflands und das Schwarze Meer von Bedeutung, sondern in erster Linie die meist küstennahen Fahrten entlang der europäischen Westküste: Von Dänemark über Friesland gelangten sie bis an die Rheinmündung, dann weiter entlang der flämischen Küste bis ins heutige Westfrankreich mit der Normandie und der Bretagne.

Die ersten nachweisbaren Wikingerfahrten hatten vor allem nach England und bald auch nach Irland geführt, was mit der erwähnten effizienten Küstenverteidigung des fränkischen Reichs unter Karl dem Großen zusammenhängt. Wir dürfen dabei annehmen, dass die Skandinavier auch jenseits der Nordsee und des Ärmelkanals ihre gewohnte Methode der küstennahen Navigation praktizierten: Am Tage segelte man die Küsten entlang, abends wurde angelegt und an Land gekocht, weil Feuer auf Schiffen immer problematisch sind. Die Überquerung des Kanals bildete wohl auch kein großes Problem, denn selbst im Norden, wo man nicht beide Küsten zugleich sehen kann, ist die Strecke bei günstigem Fahrtwind leicht in zwei Tagen und einer Nacht zu bewältigen, da selbst auf der Höhe der Rheinmündung und der Stadt Ipswich der Kanal keine 200 Kilometer breit ist. Zudem kam den Skandinaviern die Erfahrung zugute, die ihre Vorfahren als Händler [36]gesammelt hatten, so dass man die Routen nach Friesland, an den Rhein, nach Northumbria und selbst nach Kent gut kannte.

Es ist jedenfalls kein Zufall und auch nicht nur der Quellenlage geschuldet, dass die beiden traditionellen, aber natürlich simplifizierenden Daten für Beginn und Ende der Wikingerzeit beide mit England in Verbindung stehen: Man lässt ja diese bewegte Phase der westeuropäischen Geschichte meist mit dem berühmten Überfall auf die Klosterinsel Holy Island mit dem Kloster Lindisfarne vor Nordostengland im Jahre 793 beginnen, obwohl schon vorher punktuell von Scharmützeln mit Skandinaviern in englischen Küstenstädten berichtet wird. Das Ende der Wikingerzeit wiederum setzt man üblicherweise mit dem Jahre 1066 an, als der Norwegerkönig Harald der Harte, den man mit gutem Recht als den letzten Wikingerkönig bezeichnen könnte, bei dem Versuch, England zu erobern, in der Schlacht von Stamford Bridge bei York Schlacht und Leben verlor. Dass der Normanne Wilhelm der Eroberer kurz darauf von der Normandie her England eroberte, rundet dieses Bild ab, gehört aber eigentlich gar nicht mehr zur Wikingerzeit.

Die gut 250 Jahre skandinavischer Aggression, die dazwischen liegen, sind gerade für England keine kontinuierliche Periode. Man spricht deswegen heute geradezu von zwei Wikingerzeiten, eine um die Mitte des 9., die andere am Ende des 10. Jahrhunderts. Beide zeichnen sich als klar unterscheidbare Phasen ab. Die erste ist von sehr punktuellen Plünderungen gekennzeichnet, wie sie auch in Irland und Schottland vorkamen, nämlich als plötzliche Überfälle kleinerer Flotten ohne erkennbaren Zusammenhang.

[37]Schon während der ersten Periode der Wikingerzeit in England begannen die skandinavischen Räuber auf den kleinen vorgelagerten Inseln zu überwintern, nachdem sie sich schon einige Jahrzehnte vorher in Irland allmählich niedergelassen hatten. Aber in England markierten erst diese Überwinterungen den langsamen Übergang von den Plünderungsfahrten zum Eroberungskrieg sowie vom Eroberungskrieg zu dauerhafter Landnahme, aus der das englische danelag als eigenständiges, skandinavisches Reich in Nordostengland hervorgehen sollte.

Zuvor aber zogen in der erwähnten Phase des Eroberungskriegs Wikingerarmeen ab etwa 865 durch England und eroberten durch Schlachten und Verträge nach und nach den ganzen Osten des Landes, dessen Hauptstadt York schon ab 866 in den Händen der Wikinger war. Die sogenannte ›Große Armee‹ wütete bis 874 in England, bevor sie sich teilte und die eine Hälfte endgültig Northumbria unterwarf, während eine zweite Heeresabteilung das südenglische Königreich Wessex und das zentral gelegene, sich bis an den Humber erstreckende Mercia eroberte. Im Jahre 886 wurde dann England vertraglich zwischen den Skandinaviern im Nordosten und König Alfred im Südwesten aufgeteilt, was eine Phase der systematischen Landnahme in diesem Gebiet des danelag einleitete.

Die nächste Periode begann erst 902, als König Alfreds Sohn Edward begann, das danelag für die englische Krone zurückzuerobern. Um 918 war das Vorhaben abgeschlossen, so dass Edward 920 sogar von den nun ja überwiegend skandinavischen Bewohnern Nordostenglands als König Northumbrias anerkannt wurde. Allerdings wechselte die Krone noch wiederholt zwischen skandinavischen und [38]englischen Königen, bis 954 der vorläufig letzte Wikingerkönig, der unbeliebte Erik Blutaxt, verbannt wurde und bald darauf in einer Schlacht fiel.

Die nun folgende Periode vermehrter Wikingerangriffe direkt aus Skandinavien wird oft als die zweite Wikingerzeit Englands bezeichnet, allerdings richteten die Attacken sich vermehrt gegen Wales und die englische Westküste. Ab 980 nahm die Intensität dieser Überfälle zu, und spätestens ab 992 handelte es sich nicht mehr um unabhängige Plünderungszüge wikingischer Piraten, sondern um gezielte Eroberungsexpeditionen der Könige Olaf Tryggvason von Norwegen und Sven Gabelbart von Dänemark.

Diese Expeditionen hatten nicht zuletzt aufgrund der Unzufriedenheit der britischen Bevölkerung mit dem unfähigen König Ethelred the Unready (›dem Unberatenen‹) Aussicht auf Erfolg. Ethelred kaufte sich mit immer höheren Summen von den Wikingern frei, die als Danegild in die Geschichte eingingen und England beinahe in den Bankrott führten, denn die Summen stiegen bis ins Jahr 1001 auf 24 000 Pfund Silber. Dass der schlecht beratene König im darauf folgenden Jahr ein Massaker unter den alteingesessenen Skandinaviern provozierte, um die Unzufriedenheit von sich abzulenken, nutzte König Sven Gabelbart in den Jahren 1003–1007 zu Vergeltungsfeldzügen, die bis 1012 zu immer neuen, noch höheren Danegildzahlungen führten. Weihnachten 1013 konnte sich daher Sven Gabelbart nach einem kurzen Feldzug zum König von England krönen lassen.

Allerdings starb er schon nach zwei Monaten, und sein Sohn Knut wurde somit nicht nur König von Dänemark, sondern auch von England und ging als Knut der Große (gest. 1033) in die Geschichte ein. Knut, ein kluger und [39]weiser Politiker, wurde nach seinem Tod in Dänemark als Heiliger verehrt, seine drei Söhne allerdings verstarben alle innerhalb von nur neun Jahren nach seinem Tod. Deshalb wurde schließlich Ethelreds Sohn Edward englischer König, bevor am 6. Januar 1066 nach Edwards Tod mit Harold Godwinson noch einmal ein Skandinavier König von England wurde. Dieses Jahr sollte die englische Geschichte dank der Normannen nachhaltiger verändern als die ganze Wikingerzeit.

Als ab Mitte des 9. Jahrhunderts die Wikinger sowohl auf den britischen Inseln als auch im Fränkischen Reich begonnen hatten, nach ihren sommerlichen Plünderfahrten nicht mehr nach Skandinavien zurückzukehren, sondern gleich im Süden zu überwintern, zogen sie sich zuerst sicherheitshalber auf Inseln zurück. Die allerersten Niederlassungen sind ab etwa 850/860 nicht nur auf Noirmoutier vor der Bretagne, sondern auch auf Thanet und Sheppey in der Themsemündung, Oissel oder Jeufosse in der Seinemündung und Walcheren in der Scheldemündung belegt. Nicht von ungefähr findet sich das einzige bisher in Frankreich entdeckte wikingische Schiffsgrab, das 1906 entdeckte Brandgrab eines wikingischen Häuptlings, auf der Isle de Croix vor der Südküste der Bretagne.7 Solche Inseln im Mündungsdelta der großen westeuropäischen Flüsse bildeten wie die Flussinseln des Rheins und der Seine natürlich auch schon früher ideale Ausgangspunkte für Raubzüge in die Umgebung, denn die Flüsse waren die Hauptverkehrsadern des Frühmittelalters und damit auch für die Wikinger von Belang.

Der Rhein und die Maas, die Seine und die Loire wurden nun zu den wichtigsten Einfallsrouten der Wikinger in das [40]Reich der Karolinger. Auch ohne die Wikinger wurden diese Flüsse viel befahren, zwischen Utrecht und den Rheinlanden bestand etwa ein reger Binnenschifffahrtsverkehr, denn über die Vechte und die Almere (den kleineren Vorläufer der Zuidersee) führte vom damaligen Verlauf des Niederrheins eine gute Verbindung zur friesischen Küste und zur Nordsee. Der Rhein und seine Nebenflüsse waren sowohl für den Handel als auch für Angriffsfahrten der Wikinger die natürlichen Verkehrswege des Frühmittelalters.

Besonders das Rheinland wurde bald, neben dem Gebiet um die Seine, zum Hauptangriffsziel der skandinavischen Seeräuber, gab es hier doch eine ganze Reihe lohnender Ziele. Zum einen waren das selbstverständlich die schon eingangs erwähnten Handelsorte, über die der profitträchtige Warenumschlag zwischen Zentraleuropa einerseits und Friesland und Skandinavien andererseits abgewickelt wurde. Im Westen waren dies besonders Quentowic an der flämischen Küste und Dorestad in der damaligen Rheinmündung. Beide Orte wurden gerade in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts häufig, mitunter jährlich überfallen und ausgeplündert.

Dort gab es – unter diesen Umständen gratis – die begehrten Handelswaren aus dem Süden: Gerade Wein, aber auch Korn und Öl waren in Skandinavien Mangelware. Dazu gab es die aufgrund der (damaligen) Erzarmut Skandinaviens äußerst begehrten Schwerter aus den rheinischen Waffenschmieden, die sich zu Manufakturen zu entwickeln begannen. Ein ausgesprochenes Luxusprodukt von hohem Sozialprestige waren aber gläserne Trinkgefäße aus den Glasschmelzen des Schwarzwalds, die ebenfalls rheinabwärts vertrieben wurden. Solche gläsernen Sturzbecher [41]oder Rundbecher nach römischen Vorbildern gehörten zu den Exportschlagern des Frankenreichs, aber damit auch zu den begehrtesten Objekten der Seeräuber.

Zum anderen boten sich die Kirchen und Klöster als Ziel von Plünderungen an, weil sie in der Regel nicht befestigt und daher ein leichtes Opfer von Angriffen waren. Wie schon am Beginn der Wikingerzeit die englischen und irischen Inselklöster Lindisfarne (793) und Lambey Island (795) zu den allerersten Zielen wikingischer Überfälle gehörten, so gerieten nun die wohlhabenden Reichsabteien der Karolinger ins Visier der Seeräuber. Cornelimünster bei Aachen und Prüm in der Westeifel gehörten zu den reichsten, aber auch Kaiserswerth, Stavelot und Malmedy waren gut ausgestattete Abteien.

Dort fand sich auf engstem Raum vieles, was die Wikinger anzog: beträchtliche Weinvorräte in den Kellern, Kammern voller Lebensmittel, dazu Sakristeien mit liturgischem Gerät aus Edelmetall, ›Heiltumskammern‹ (also die Schatzkammern mit den Reliquien) mit ihren schwer vergoldeten Reliquaren, welche die Gebeine von Heiligen enthielten, und schließlich Armarien (Bibliotheken) mit oft edelsteinbesetzten Codices liturgischer Handschriften. Dass man auch Teile aus minderen Edelmetallen wie bronzenen Buchdeckel oder -schließen nicht verschmähte, zeigen Hortfunde solcher Bruchstücke gemeinsam mit Münzen, Schnallen und Schmuckstücken – die aber offenbar niemand mehr abgeholt hatte.

Ein drittes Ziel der Wikinger waren aber die trotz des frühmittelalterlichen Bevölkerungsrückgangs immer noch relativ reichen linksrheinischen Städte römischer Gründungen wie Xanten, Köln, Bonn, Koblenz und Mainz. Dort [42]konnte man alles Mögliche erbeuten, auch abgesehen von den Kirchenschätzen. Am elegantesten war es jedoch, Geiseln zu nehmen und die Adeligen und Bürger selbst für das Lösegeld sammeln zu lassen, wie ein Bericht Thietmars von Merseburg über einen solchen Überfall auf eine Stadt (in diesem Fall allerdings das ferne Stade an der Elbe) vom 23. Juni 994 festhält:

Ich erwähnte schon, daß meine drei Oheims Heinrich, Udo und Siegfried samt Adalger und vielen anderen am 23. Juni [994] zu Schiff gegen Seeräuber [d.h. also Wikinger] auszogen, die in ihrem Gebiet heerten: Udo fiel im Kampfe; Heinrich aber mit seinem Bruder Siegfried und Graf Adalgar mußten sich unglücklicherweise besiegt gefangengeben und wurden von den verruchten Kerlen mitgenommen. Schnell verbreitete sich die Kunde von diesem Mißgeschick unter den Christgläubigen. Der in der Nähe weilende Herzog Bernhard entsandte sofort Unterhändler, die ihnen eine Loskaufsumme in Aussicht stellen und eine Möglichkeit zu Besprechungen über friedlichen Ausgleich erbitten sollten. Darauf eingehend verlangten sie Friedenszusicherungen und eine unerhörte Summe. … Meine Mutter gab, schmerzlichst erschüttert, für die Befreiung ihrer Brüder alles, was sie besaß oder irgendwie aufbringen konnte.

24. Als die verfluchte Räuberbande nun den größten Teil des gesammelten Geldes – ein gewaltiges Gewicht! – erhalten hatte, nahm sie für Heinrich seinen einzigen Sohn Siegfried, ferner Gerward und Wolfram, für Adalger aber dessen Oheim Dietrich und Olaf, den Sohn seiner Tante, und entließen ihre Gefangenen, um die [43]Aufbringung des Rests der ihnen zugesagten Summe zu beschleunigen; nur Siegfried hielten sie fest. Da er keinen Sohn hatte, bat er meine Mutter, ihm mit einem ihrer Söhne zu helfen. …