9,99 €

Mehr erfahren.

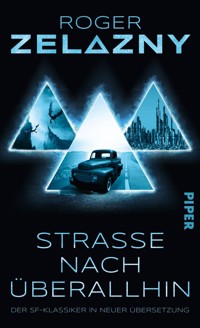

- Herausgeber: Klett-Cotta

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Chroniken von Amber

- Sprache: Deutsch

»Das Farbigste, Exotischste und Unvergesslichste, was unser Genre je gesehen hat.« George R.R. Martin Corwin ist aus dem Verließ Ambers, in das ihn sein verhasster Bruder Eric verbannt hat, geflohen. Zurück in der Schattenwelt Erde baut er heimlich eine Armee auf, um gegen Eric zu kämpfen. Da lernt er Dara kennen, die behauptet, die Enkelin von Corwins Bruder Benedict zu sein. Aber Dara verfolgt ihre eigenen Pläne und entwickelt sich zu einer noch größeren Gefahr als Eric. Prinz Corwin lebte nach einem Gedächtnisverlust auf der Erde, ohne zu wissen, wer er ist. Als eines Tages ein Mitglied seiner Familie versucht, ihn zu töten, beginnt er, nach seiner Vergangenheit zu forschen. Und so setzt er alles daran, in das Königreich Amber zurückzukehren. Bald schon erfährt er, dass seine Verwandtschaft über einige sehr ungewöhnliche Kräfte verfügt. Alle Nachfahren des Königshauses können zwischen Amber, den Schattenwelten und dem Chaos hin- und herreisen, indem sie die Realität manipulieren. Sie benutzen magische Spielkarten, um zu kommunizieren und sich an andere Orte zu versetzen. Aber vor allem sind sie alle in einen erbarmungslosen Kampf um den Thron verstrickt. Und nicht zuletzt muss das Geheimnis um das Verschwinden ihres königlichen Vaters Oberon aufgedeckt werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 339

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Roger Zelazny

Die Chroniken von Amber

2

DIE GEWEHRE VON AVALON

Aus dem Englischen von Thomas Schlück

Klett-Cotta

Impressum

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Übersetzung wurde für diese Neuausgabe vollständig überarbeitet.

Hobbit Presse

www.hobbitpresse.de

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

»The Guns of Avalon« im Verlag Gollancz, London

© 1972 by Roger Zelazny © 2015 by Amber Ltd

Für die deutsche Ausgabe

© 2017 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung

Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart

Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten

Cover und Illustration: Birgit Gitschier, Augsburg

Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde

Printausgabe: ISBN978-3-608-98128-5

E-Book: ISBN 978-3-608-10982-5

Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.

1.

Ich stand am Strand und sagte: »Leb wohl, Schmetterling!«, und das Schiff wendete langsam und glitt dann ins tiefe Wasser hinaus. Ich wusste, dass es an den Steg des Leuchtturms von Cabra zurückkehren würde, denn jener Ort lag nahe den Schatten.

Als ich mich abwandte, fiel mein Blick auf die schwarze Linie der Bäume in der Nähe. Mir war klar, dass mich ein langer Marsch erwartete. Ich setzte mich in diese Richtung in Bewegung und nahm dabei die notwendigen Anpassungen vor. Nächtliche Kühle lag über dem stummen Wald, und das war gut.

Ich hatte etwa fünfzig Pfund Untergewicht und sah immer noch gelegentlich alles doppelt, doch es wurde besser. Ich war mit der Hilfe des verrückten Dworkin den Verliesen Ambers entkommen und hatte mich in Gesellschaft des trinkfesten Jopin wieder etwas erholt. Jetzt musste ich mir einen Ort suchen, einen Ort, der einem anderen Ort ähnlich war – einem, den es nicht mehr gab. Ich machte den Weg ausfindig. Ich schlug ihn ein.

Kurze Zeit später verweilte ich an einem großen hohlen Baum, mit dem ich gerechnet hatte. Ich griff hinein, nahm meine versilberte Klinge heraus und gürtete sie um. Es zählte nicht, dass sich die Waffe irgendwo in Amber befunden hatte – jetzt war sie hier, denn der Wald, durch den ich schritt, befand sich in den Schatten.

Ich wanderte mehrere Stunden lang; die unsichtbare Sonne irgendwo links hinter mir. Dann ruhte ich mich eine Zeitlang aus, dann marschierte ich weiter. Es tat gut, die Blätter und Felsen und die toten Baumstümpfe zu sehen, die lebenden Stämme, das Gras, die dunkle Erde. Es tat gut, all die zarten Gerüche des Lebens aufzunehmen und sein Summen, Surren und Zwitschern zu hören. Bei den Göttern! Wie teuer mir meine Augen waren! Nach fast vierjähriger Dunkelheit wieder sehen zu können, war einfach unbeschreiblich. Und mich frei zu bewegen …

Mein zerschlissener Umhang flatterte im Morgenwind, während ich tüchtig ausschritt. Mit meinem faltigen Gesicht, dem abgemagerten, dürren Körper muss ich ausgesehen haben, als sei ich über fünfzig Jahre alt. Wer hätte in mir den Mann erkannt, der ich wirklich war?

Ich ging weiter, wanderte durch die Schatten, einem bestimmten Ort entgegen, aber ich erreichte ihn nicht. Offenbar war ich etwas weichherzig geworden. Es passierte Folgendes …

Ich stieß auf sieben Männer am Straßenrand. Sechs waren tot, grausig zerstückelt. Der siebente lehnte halb zurückgeneigt mit dem Rücken am moosbedeckten Stamm einer alten Eiche. Er hielt die Klinge im Schoß, und an seiner rechten Seite hatte er eine große Wunde, aus der Blut strömte. Im Gegensatz zu einigen der anderen Toten trug er keine Rüstung. Seine grauen Augen waren offen, wirkten allerdings glasig. Die Knöchel seiner Schwerthand waren zerschunden, und er atmete nur langsam. Unter buschigen Brauen beobachtete er die Krähen, die den Toten die Augen aushackten. Mich schien er nicht wahrzunehmen.

Ich streifte die Kapuze über und senkte den Kopf, um mein Gesicht zu verbergen. Dann trat ich näher.

Ich hatte ihn früher einmal gekannt – oder jemanden, der ihm sehr ähnlich war.

Als ich mich näherte, begann seine Klinge zu zucken, die Spitze wurde gehoben.

»Ich bin ein Freund«, sagte ich. »Möchtet Ihr einen Schluck Wasser?«

Er zögerte einen Augenblick und nickte dann.

»Ja.«

Ich öffnete meine Flasche und reichte sie ihm.

Er trank und hustete, trank noch mehr.

»Sir, ich danke Euch«, sagte er und gab mir die Flasche zurück. »Ich bedaure nur, dass das Getränk nicht kräftiger war. Verdammte Wunde!«

»Auch damit kann ich dienen. Wenn Ihr sicher seid, dass Ihr so etwas vertragt?«

Er streckte die Hand aus; ich entkorkte eine kleine Flasche und reichte sie ihm. Nach einem Schluck von dem Zeug, das Jopin immer trank, hustete er etwa zwanzig Sekunden lang.

Dann lächelte die linke Seite seines Mundes, und er zwinkerte mir zu.

»Viel besser«, sagte er. »Hättet Ihr etwas dagegen, wenn ich ein paar Tropfen davon auf die Wunde schütte? Ich verschwende ungern guten Whisky, aber …«

»Nehmt alles, wenn Ihr müsst. Doch wenn ich es mir recht überlege – Eure Hand scheint zittrig. Vielleicht sollte ich das lieber übernehmen.«

Er nickte, und ich öffnete seine Lederjacke und schnitt mit dem Messer sein Hemd auf, bis ich die Wunde freigelegt hatte. Es war ein tiefer. hässlicher Schnitt, der sich einige Zentimeter über dem Hüftknochen bis zum Rücken hinzog. An Armen, Brust und Schultern hatte er weitere, weniger schlimme Verwundungen.

Aus der großen quoll das Blut, ich tupfte es ab und wischte mit meinem Taschentuch die Wundränder sauber.

»Gut«, sagte ich. »Jetzt beißt die Zähne zusammen und schaut weg.« Ich ließ den Whisky herabtropfen.

Ein gewaltiger Ruck ging durch seinen Körper, dann begann er zu zittern. Doch kein Laut kam über seine Lippen, womit ich auch nicht gerechnet hatte. Ich faltete das Taschentuch zusammen und drückte es auf die Wunde. Dort band ich es mit einem langen Stoffstreifen fest, den ich mir unten von meinem Umhang gerissen hatte.

»Noch einen Schluck?«, fragte ich.

»Wasser«, sagte er. »Dann muss ich wohl schlafen.«

Er trank, dann neigte sich sein Kopf nach vorn, bis das Kinn auf der Brust ruhte. Er schlief ein, und ich machte ihm ein Kissen und bedeckte ihn mit den Mänteln der Toten.

Danach saß ich an seiner Seite und beobachtete die hübschen schwarzen Vögel.

Er hatte mich nicht erkannt. Aber wer konnte mich in meinem Zustand schon erkennen? Hätte ich mich ihm offenbart, wäre ihm mein Name vielleicht bekannt vorgekommen. Wir hatten uns wohl nie kennengelernt, dieser Verwundete und ich. Doch auf eine seltsame Weise waren wir trotzdem miteinander vertraut.

Ich schritt durch die Schatten und suchte einen Ort, einen ganz besonderen Ort. Er war vor langer Zeit zerstört worden, doch ich besaß die Macht, ihn erneut zu erschaffen, denn Amber wirft unendlich viele Schatten. Ein Kind Ambers kann sich zwischen den Schatten bewegen, auch ich hatte dieses Erbe. Nennen Sie sie Parallelwelten, wenn Sie wollen, Alternativuniversen, wenn Ihnen das lieber ist, Produkte eines verwirrten Geistes, wenn Ihnen das besser gefällt. Ich nenne sie Schatten, wie auch alle anderen, die die Macht besitzen, sich durch sie zu bewegen. Wir wählen eine Möglichkeit und gehen, bis wir sie erreichen. Auf gewisse Weise erschaffen wir sie zugleich. Lassen wir es für den Augenblick dabei bewenden.

Ich war über das Meer gefahren und hatte meinen Marsch nach Avalon begonnen.

Vor vielen Jahrhunderten hatte ich dort gelebt. Das ist eine lange, komplizierte, stolze und schmerzhafte Geschichte, auf die ich später vielleicht noch eingehe – wenn ich in der Lage sein sollte, meinen Bericht bis dahin fortzusetzen.

Ich befand mich bereits in der Nähe meines Avalons, als ich den verwundeten Ritter und die sechs Toten fand. Wäre ich vorbeigegangen, hätte ich einen Ort erreichen können, wo die sechs Toten am Straßenrand lagen und der Ritter unverwundet gewesen wäre – oder eine Stelle, wo er tot war und sie lachend um ihn herumstanden. Manche Leute sind der Meinung, dass es darauf gar nicht ankomme, da es sich bei all diesen Dingen nur um verschiedene Möglichkeiten handelte und es sie deshalb alle irgendwo in den Schatten gibt.

Niemand von meinen Brüdern und Schwestern – ausgenommen vielleicht Gérard und Benedict – hätte sich weiter um den Vorfall gekümmert. Ich jedoch bin wohl etwas sentimental geworden. So war ich nicht immer, doch es kann sein, dass mich die Schatten-Erde, auf der ich so viele Jahre verbracht habe, ein bisschen gemäßigt hat, und vielleicht hat mich auch die Zeit in den Verliesen Ambers ein wenig an die schreckliche Pein menschlichen Leidens erinnert. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht achtlos an der Qual eines Mannes vorbeigehen konnte, der große Ähnlichkeit hatte mit einem guten Freund aus der Vergangenheit. Hätte ich dem Verwundeten meinen Namen ins Ohr gesagt, hätte er mich vielleicht verflucht, auf jeden Fall hätte ich eine Leidensgeschichte zu hören bekommen.

Das war die Lage. Ich war bereit, einen gewissen Preis zu zahlen: Ich wollte ihn wieder aufpäppeln, dann meines Weges ziehen. Das richtete keinen Schaden an, und vielleicht wurde sogar etwas Gutes getan.

Ich saß da und beobachtete ihn, und nach mehreren Stunden erwachte er.

»Hallo«, sagte ich und öffnete meine Wasserflasche. »Noch etwas zu trinken?«

»Vielen Dank.« Er streckte die Hand aus.

Ich sah ihm beim Trinken zu, und als er mir die Flasche zurückgab, sagte er: »Entschuldigt, dass ich mich nicht vorgestellt habe. Ich war nicht ganz bei mir …«

»Ich kenne Euch«, sagte ich. »Nennt mich Corey.«

Er sah mich an, als wollte er fragen: »Corey von Woher?«, doch er überlegte es sich anders und nickte.

»Sehr wohl, Sir Corey«, degradierte er mich. »Ich möchte Euch danken.«

»Mein Dank ist die Tatsache, dass Ihr schon besser ausseht«, erwiderte ich. »Möchtet Ihr etwas zu essen?«

»Ja, bitte.«

»Ich habe Trockenfleisch dabei und auch Brot, das nicht mehr ganz frisch ist. Außerdem ein großes Stück Käse. Esst so viel Ihr wollt.«

Ich reichte ihm alles, und er griff zu.

»Was ist mit Euch, Sir Corey?«, fragte er.

»Ich habe gegessen, während Ihr schlieft.«

Vielsagend sah ich mich um. Er lächelte.

»… Und Ihr habt die sechs allein erledigt?« fragte ich.

Er nickte.

»Ein großartiger Kampf. Was soll ich jetzt mit Euch machen?«

Er versuchte mir ins Gesicht zu schauen, vergeblich.

»Ich verstehe nicht, was Ihr meint«, sagte er.

»Wohin wolltet Ihr?«

»Ich habe Freunde, etwa fünf Längen nordwärts. Ich war dorthin unterwegs, als diese Sache passierte. Und ich bezweifle sehr, dass mich ein Mensch, und sei er der Teufel selbst, auch nur eine Meile weit auf dem Rücken schleppen könnte. Und könnte ich stehen, Sir Corey, werdet Ihr besser erkennen, wie groß ich bin.«

Ich stand auf, zog meine Klinge und hieb mit einem Streich einen jungen Baum um, dessen Stamm etwa zwei Zoll Durchmesser hatte. Dann hackte ich Äste und Rinde ab und schnitt ihn auf die richtige Länge zurecht. Das wiederholte ich und flocht aus den Gürteln und Mänteln der Toten eine Bahre.

Er sah mir zu, bis ich fertig war, dann bemerkte er: »Ihr führt eine tödliche Klinge, Sir Corey – und eine silberne, wie es aussieht …«

»Seid Ihr bereit für eine Reise?«, fragte ich.

Fünf Längen sind in dieser Welt etwa fünfzehn Meilen.

»Was geschieht mit den Toten?«, wollte er wissen.

»Wollt Ihr ihnen etwa ein anständiges christliches Begräbnis geben?«, fragte ich. »Zum Teufel mit ihnen! Die Natur kümmert sich um die Ihren. Wir sollten hier verschwinden. Sie stinken ja schon.«

»Ich würde sie zumindest gerne bedecken. Sie haben gut gekämpft.«

Ich seufzte.

»Also gut, wenn Ihr dann besser schlafen könnt. Ich habe keinen Spaten und muss ihnen daher ein Steingrab bauen. Das Begräbnis wird sich allerdings sehr einfach gestalten.«

»Einverstanden«, sagte er.

Ich legte die sechs Leichen nebeneinander. Ich hörte ihn etwas murmeln, vermutlich ein Gebet für die Toten.

Dann zog ich einen Ring aus Steinen um sie. Es gab genügend Felsbrocken in der Nähe. Ich suchte mir die größten aus, damit ich schneller vorankam. Und das war ein Fehler. Einer der Steine muss gut vierhundert Pfund gewogen haben, und ich verzichtete darauf, ihn zu rollen. Ich stemmte ihn hoch und setzte ihn an Ort und Stelle ab.

Ich hörte ein erstauntes Schnaufen aus seiner Richtung und begriff, dass er das bemerkt hatte.

Sofort fluchte ich los.

»Hätte mich an dem fast verhoben!«, schimpfte ich und wählte danach nur noch kleinere Steine aus.

»Also gut«, sagte ich, als ich fertig war. »Seid Ihr bereit loszuziehen?«

»Ja.«

Ich nahm ihn auf die Arme und legte ihn auf die Bahre. Dabei biss er die Zähne zusammen.

»Wohin?«, fragte ich.

Er machte eine Handbewegung.

»Zurück auf den Weg. Folgt ihm nach links bis zur Gabelung. Dort geht nach rechts. Wie wollt Ihr denn überhaupt …?«

Ich nahm die Bahre in die Arme und hielt ihn wie einen Säugling in einer Wiege. Dann machte ich kehrt und ging so auf den Weg zu.

»Corey?«

»Ja?«

»Ihr seid einer der kräftigsten Männer, die ich je gesehen habe – und mir will scheinen, dass ich Euch kennen sollte.«

Ich antwortete nicht sofort. Dann sagte ich: »Ich versuche in Form zu bleiben. Ein gesunder Lebenswandel und so.«

»… Und Eure Stimme kommt mir auch ziemlich bekannt vor.«

Er starrte nach oben, versuchte noch immer mein Gesicht zu erkennen.

Ich wollte so schnell wie möglich das Thema wechseln.

»Wer sind die Freunde, zu denen ich Euch bringe?«

»Unser Ziel ist die Burg von Ganelon.«

»Dieser falsche Rotzeck!«, sagte ich und hätte meine Last beinahe fallen gelassen.

»Ich verstehe zwar den Ausdruck nicht, den Ihr gebraucht habt, doch es scheint sich um eine Beschimpfung zu handeln«, erwiderte er. »Jedenfalls nach Eurem Tonfall zu urteilen. Wenn das der Fall ist, muss ich zu seiner Verteidigung eintreten …«

»Haltet ein«, sagte ich. »Ich habe das Gefühl, dass wir über zwei verschiedene Männer sprechen, die nur denselben Namen tragen. Tut mir leid.«

Durch die Bahre spürte ich, wie sich eine gewisse Anspannung verflüchtigte.

»Das ist zweifellos der Fall«, sagte er.

So trug ich ihn, bis wir den Weg erreichten, und dort wandte ich mich nach links.

Er schlief wieder ein, und während er schnarchte, bewegte ich mich im Trab dahin und wandte mich an der Weggabelung nach rechts, wie er gesagt hatte. Ich begann mir Gedanken über die sechs Burschen zu machen, die ihn angefallen und fast besiegt hatten. Ich hoffte, dass sich nicht noch Freunde von ihnen in der Gegend herumtrieben.

Als sich sein Atemrhythmus veränderte, ging ich wieder langsamer.

»Ich habe geschlafen«, sagte er.

»… und geschnarcht«, fügte ich hinzu.

»Wie weit habt Ihr mich getragen?«

»Etwa zwei Längen, denke ich.«

»Und Ihr seid nicht müde?«

»Ein bisschen«, sagte ich, »aber noch nicht genug, um schon auszuruhen.«

»Mon Dieu!«, sagte er. »Ich bin froh, dass ich Euch nie zum Feind gehabt habe. Seid Ihr sicher, dass Ihr nicht der Teufel seid?«

»Oh ja, ganz sicher«, antwortete ich. »Riecht Ihr nicht den Schwefel? Und mein rechter Huf bringt mich noch um.«

Er schnüffelte tatsächlich ein paarmal, bevor er zu lachen begann, was mich etwas kränkte.

In Wirklichkeit hatten wir nach meiner Berechnung bereits über vier Längen zurückgelegt. Ich hoffte, dass er wieder einschlafen würde und sich keine weiteren Gedanken über die Entfernungen machte. Meine Arme begannen zu schmerzen.

»Was waren das für Männer, die Ihr erschlagen habt?«, fragte ich.

»Wächter des Kreises«, erwiderte er. »Und sie waren keine Männer mehr, sondern Besessene. Betet zu Gott, Sir Corey, dass ihre Seelen in Frieden ruhen.«

»Wächter des Kreises?«, fragte ich. »Welcher Kreis?«

»Der dunkle Kreis – ein Ort der Schlechtigkeit, voller widerlicher Ungeheuer …« Er atmete tief ein. »Der Usprung der Krankheit, die auf diesem Land liegt.«

»Mir scheint das Land nicht besonders krank zu sein«, sagte ich.

»Wir sind weit weg von jenem Ort, und Ganelons Reich ist noch zu groß für die Eindringlinge. Doch der Kreis breitet sich aus. Ich spüre, dass die letzte Schlacht hier ausgetragen werden wird.«

»Ihr habt meine Neugier geweckt.«

»Sir Corey, wenn Ihr nichts davon wisst, wäre es besser für Euch, wenn Ihr meine Worte schnell wieder vergesst, um den Kreis einen Bogen macht und Eures Weges zieht. Zwar täte ich nichts lieber, als an Eurer Seite zu kämpfen, doch ist dies nicht Euer Kampf – und wer weiß, wie er ausgehen wird?«

Der Weg begann, sich aufwärts zu winden. Durch eine Lücke zwischen den Bäumen sah ich plötzlich eine ferne Erscheinung, die mich stocken ließ und mich an einen anderen, ähnlichen Ort erinnerte.

»Was …?«, fragte mein Schützling und drehte sich um. Dann rief er aus: »Ihr seid ja viel schneller vorangekommen, als ich ahnte. Das ist unser Ziel, die Burg von Ganelon!«

Da dachte ich an den einen Ganelon. Ich wollte es nicht, doch ich konnte nichts dagegen tun. Er war ein Mörder und Verräter gewesen, und ich hatte ihn vor vielen Jahrhunderten aus Avalon verstoßen. Ich hatte ihn durch die Schatten in eine andere Zeit und an einen anderen Ort verbannt, so wie es mein Bruder Eric später mit mir getan hatte. Ich hoffte, dass ich ihn nicht gerade hier abgesetzt hatte. Das war zwar nicht besonders wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen. Zwar war er ein Sterblicher mit begrenzter Lebensspanne, und ich hatte ihn vor etwa sechshundert Jahren aus jenem Reich verbannt, doch schien es möglich, dass nach den Gegebenheiten dieser Welt erst wenige Jahre vergangen waren. Auch die Zeit ist eine Funktion der Schatten, und selbst Dworkin kannte sich nicht hundertprozentig damit aus. Oder vielleicht doch. Vielleicht war er gerade deswegen wahnsinnig geworden. Das größte Problem mit der Zeit ist meiner Erfahrung nach die Notwendigkeit, sie zu durchleben. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass dieser Mann nicht mein alter Feind und früherer Vertrauter sein konnte, denn der hätte sich zweifellos keiner Welle der Bösartigkeit widersetzt, die sich über das Land auszubreiten drohte. Er hätte sich mit den widerlichen Ungeheuern verbündet, davon war ich überzeugt.

Schwierigkeiten machte mir auch der Mann, den ich trug. Sein Doppelgänger hatte zur Zeit der Exilierung in Avalon gelebt, was darauf hindeutete, dass der Zeitsprung stimmen konnte.

Ich hatte keine Lust, jenem Ganelon gegenüberzutreten, den ich von früher kannte, und womöglich von ihm erkannt zu werden. Er wusste nichts von den Schatten. Er würde nur glauben, dass ich Schwarze Magie angewandt hatte, als Alternative zur Hinrichtung, und obwohl er diese Alternative überlebt hatte, mochte sie die schlimmere gewesen sein.

Doch der Mann in meinen Armen brauchte eine sichere Bettstatt und Ruhe, also stolperte ich weiter.

Und ich dachte nach …

Ich schien etwas an mir zu haben, das dem Mann vage bekannt vorkam. Wenn es an diesem Ort, der Avalon zugleich ähnelte und nicht ähnelte, Erinnerungen an einen Schatten meiner selbst gab, welche Form hatten sie dann? Zu welchem Empfang meines tatsächlichen Ich würden sie führen, sollte meine Identität enthüllt werden?

Die Sonne begann unterzugehen. Ein kühler Wind machte sich bemerkbar, Vorbote einer kalten Nacht. Da mein Schützling wieder zu schnarchen begann, beschloss ich, den Rest der Strecke im Laufschritt zurückzulegen. Mir missfiel der Gedanke, dass es in diesem Wald nach Einbruch der Dunkelheit von den scheußlichen Bewohnern irgendeines verdammten Kreises wimmeln mochte, von dem ich nichts wusste, die sich aber von ihrer unangenehmsten Seite zeigten, wenn man sich in diese spezielle Gegend verirrte.

So hastete ich durch die länger werdenden Schatten und versuchte, das aufsteigende Gefühl abzuschütteln, dass ich verfolgt, beobachtet, in einen Hinterhalt gelockt würde, bis es nicht mehr ging. Das Gefühl schwoll zur Stärke einer Vorahnung an, und plötzlich vernahm ich die Geräusche hinter mir: ein leises Pat-pat-pat, wie Schritte.

Ich setzte die Bahre ab und zog im Umdrehen meine Klinge.

Sie waren zu zweit. Katzen.

Ihre Fellzeichnung war exakt die von Siamkatzen; allerdings hatten sie die Größe von Tigern. Ihre Augen waren ganz sonnengelb und pupillenlos. Als ich mich umwandte, hockten sie sich hin und starrten mich ohne zu blinzeln an.

Sie waren etwa dreißig Schritte von mir entfernt. Mit erhobener Klinge stand ich seitlich zwischen ihnen und der Bahre.

Im nächsten Augenblick öffnete die Katze links das Maul. Ich wusste nicht, ob ich mich auf ein Schnurren oder ein Brüllen gefasst machen sollte.

Stattdessen sprach es: »Mensch, höchst sterblich«, sagte es. Die Stimme hatte nichts Menschenähnliches. Sie klang zu schrill.

»Aber er lebt doch noch«, sagte die zweite Katze in einem ähnlichen Tonfall.

»Töten wir ihn hier«, meinte die erste Katze.

»Was ist mit dem, der ihn mit der Klinge bewacht, die mir gar nicht gefällt?«

»Sterblicher Mensch?«

»Kommt und findet es heraus«, sagte ich sanft.

»Er ist dünn und vielleicht alt.«

»Aber er hat den anderen vom Grab an diesen Ort getragen, schnell und ohne Rast. Wir wollen ihn umzingeln.«

Als sich die beiden Geschöpfe in Bewegung setzten, sprang ich vor, und das Wesen zu meiner Rechten schoss auf mich zu.

Meine Klinge spaltete ihm den Schädel und bohrte sich bis tief in die Schulter. Als ich meine Waffe freizerrte und kehrtmachte, huschte die andere Katze an mir vorbei. Ihr Ziel war die Bahre. Mit einer heftigen Bewegung schwang ich die Waffe.

Die Schneide traf den Rücken und fuhr durch den ganzen Körper. Das Wesen stieß einen Schrei aus, der an das schrille Quietschen von Kreide auf einer Tafel erinnerte, und stürzte, in zwei Teile gespalten, zu Boden. Dort begann es augenblicklich zu brennen. Das andere Wesen brannte ebenfalls.

Doch das Geschöpf, das ich halbiert hatte, lebte noch. Der Kopf wandte sich in meine Richtung, und die funkelnden Augen begegneten meinem Blick und ließen ihn nicht los.

»Ich sterbe den letzten Tod«, sagte die Katze, »und so erkenne ich dich, Wegbereiter. Warum tötest du uns?«

Und im nächsten Augenblick hüllten die Flammen den Kopf ein.

Ich machte kehrt, reinigte meine Klinge und steckte sie wieder in die Scheide, nahm die Bahre auf, ignorierte alle Fragen und ging weiter.

Eine erste Erkenntnis hatte sich in mir gebildet bezüglich dessen, was das Ding war, was es gemeint hatte.

Und noch heute sehe ich den brennenden Katzenkopf zuweilen in meinen Träumen, und dann erwache ich schweißgebadet und zitternd, und die Nacht kommt mir viel dunkler vor und scheint von Gestalten zu wimmeln, die ich nicht zu bestimmen vermag.

Die Burg von Ganelon hatte einen Graben ringsum und verfügte über eine Zugbrücke, die hochgezogen war. An den vier Ecken, wo die hohen Mauern zusammenstießen, erhob sich je ein gewaltiger Turm. Hinter den Mauern ragten andere Türme noch höher empor, schienen den Bauch der tiefhängenden dunklen Wolken zu kitzeln, welche die ersten frühen Sterne verhüllten und pechschwarze Schatten über den Hügel warfen, auf dem die Burg stand. In mehreren Türmen zeigte sich bereits Licht, und der Wind wehte leises Stimmengemurmel herüber.

Ich stand vor der Zugbrücke, setzte meine Last ab, legte die Hände an den Mund und rief: »Holla! Ganelon! Zwei Reisende sind in der Nacht gestrandet!«

Ich hörte Metall auf Stein stoßen und hatte das Gefühl, von oben gemustert zu werden. Mit zusammengekniffenen Augen starrte ich empor, doch mein Sehvermögen ließ noch viel zu wünschen übrig.

»Wer da?«, tönte eine laute, dröhnende Stimme.

»Lance, der verwundet ist, und ich, Corey von Cabra, der ihn hierhergetragen hat.«

Ich wartete, während er die Information einem anderen Wächter zurief, und hörte den Klang anderer Stimmen, die die Botschaft ins Innere weitergaben.

Einige Minuten später kam auf demselben Wege eine Antwort.

Dann brüllte der Wächter zu uns herab: »Tretet zurück! Wir lassen die Zugbrücke hinunter! Ihr dürft eintreten!«

Noch ehe er zu Ende gesprochen hatte, begann das Knirschen, und nach kurzer Zeit knallte das Ding auf unserer Seite des Grabens auf den Boden. Noch einmal hob ich meinen Schützling auf und trug ihn hinüber.

So brachte ich Sir Lancelot du Lac in die Burg von Ganelon, dem ich vertraute wie einem Bruder. Nämlich überhaupt nicht.

Überall waren Menschen um mich herum, und ich fand mich von Bewaffneten eingekreist. Doch sie strahlten keine Feindseligkeit aus, sondern nur Besorgnis. Ich befand mich in einem großen kopfsteingepflasterten Innenhof voller Schlafsäcke, der von Fackeln erleuchtet wurde. Ich konnte Schweiß, Rauch, Pferde und Küchendünste riechen. Eine kleine Armee hatte hier ihr Lager aufgeschlagen.

Viele waren herangekommen und hatten mich mit aufgerissenen Augen murmelnd angestarrt, doch schließlich näherten sich zwei, die voll bewaffnet waren, als wollten sie in den Kampf ziehen, und einer von ihnen berührte mich an der Schulter.

»Hier entlang«, sagte er.

Ich setzte mich in Bewegung, und sie nahmen mich in die Mitte. Die Menge teilte sich. Die Zugbrücke bewegte sich bereits wieder rasselnd empor. Wir näherten uns dem Hauptgebäude aus dunklem Stein.

Drinnen schritten wir durch einen Flur und passierten eine Art Empfangszimmer. Dann erreichten wir eine Treppe. Der Mann zu meiner Rechten bedeutete mir, dass ich emporsteigen solle. Im ersten Stockwerk blieben wir vor einer massiven Holztür stehen, und der Wächter klopfte an.

»Herein!« rief eine Stimme, die mir leider nur allzu bekannt vorkam.

Wir traten ein.

Er saß an einem schweren Holztisch vor einem breiten Fenster, durch das man auf den Hof hinabschauen konnte. Er trug eine braune Lederjacke über schwarzem Hemd, die Hosen waren ebenfalls schwarz und bauschten sich über den Schäften seiner dunklen Stiefel. Um die Hüften trug er einen breiten Gürtel, in dem ein Dolch mit Horngriff steckte. Ein Kurzschwert lag auf dem Tisch vor ihm. Sein Haar und Bart waren rot und zeigten erste graue Strähnen. Die Augen waren dunkel wie Ebenholz.

Er blickte mich an und wandte sich dann zwei Wächtern zu, die mit der Bahre eintraten.

»Legt ihn auf mein Bett«, sagte er und fuhr fort: »Roderick, kümmere dich um ihn.«

Roderick, sein Arzt, war ein alter Mann, der nicht den Eindruck machte, als könne er großen Schaden anrichten, was mich etwas erleichterte. Ich hatte Lance nicht die weite Strecke getragen, um ihn verbluten zu lassen.

Schließlich wandte sich Ganelon wieder an mich.

»Wo habt Ihr ihn gefunden?«, fragte er.

»Fünf Längen südlich von hier.«

»Wer seid Ihr?«

»Ich werde Corey genannt«, erwiderte ich.

Er musterte mich ein wenig zu eingehend, und unter dem Schnurrbart deuteten seine wurmähnlich zuckenden Lippen ein Lächeln an.

»Was ist Eure Rolle bei dieser Sache?«, wollte er wissen.

»Ich weiß nicht, was Ihr meint«, entgegnete ich.

Ich ließ absichtlich die Schultern hängen und sprach langsam, leise und stockend. Mein Bart war länger als der seine und völlig verschmutzt. Ich bildete mir ein, dass ich wie ein alter Mann aussehen müsste. Seine Haltung deutete darauf hin, dass er ebenfalls diesen Eindruck hatte.

»Ich möchte wissen, warum Ihr ihm geholfen habt«, sagte er.

»Nächstenliebe und so weiter«, erwiderte ich.

»Ihr seid Ausländer?«

Ich nickte.

»Nun, Ihr seid hier willkommen, so lange Ihr bleiben möchtet.«

»Vielen Dank. Ich werde wahrscheinlich schon morgen weiterziehen.«

»Jetzt setzt Euch aber auf ein Glas Wein zu mir und erzählt mir von den Umständen, unter denen Ihr ihn gefunden habt.«

Und das tat ich.

Ganelon unterbrach mich nicht, und die ganze Zeit über waren seine stechenden Augen auf mich gerichtet. Während mir der Vergleich »Blicke wie Dolche« bisher immer recht töricht vorgekommen war, belehrte mich dieser Abend eines anderen. Sein Blick durchbohrte mich tatsächlich. Und ich fragte mich, was er über mich wissen mochte oder welche Vermutungen er anstellte.

Schließlich fiel mich die Müdigkeit an und ließ mich nicht mehr los. Die Anstrengung, der Wein, das warme Zimmer – all das wirkte zusammen, und ich hatte plötzlich den Eindruck, in einer Ecke zu stehen, mir selbst zuzuhören und mich zu beobachten, als sei ich ein anderer. Zwar vermochte ich kurzzeitig schon wieder einiges zu leisten, doch wurde mir klar, dass mein Durchhaltevermögen noch nicht wiederhergestellt war. Auch merkte ich, dass meine Hand zu zittern begonnen hatte.

»Es tut mir leid«, hörte ich mich sagen. »Die Mühen des Tages machen sich bemerkbar …«

»Natürlich«, erwiderte Ganelon. »Wir unterhalten uns morgen weiter. Geht zu Bett. Schlaft gut.«

Dann rief er einen Wächter und gab Befehl, mich in eine Kammer zu führen. Ich muss unterwegs getaumelt sein, denn ich erinnere mich an die stützende Hand des Wächters an meinem Ellbogen.

In jener Nacht schlief ich den Schlaf eines Toten. Es war ein großes schwarzes Nichts, etwa vierzehn Stunden lang.

Am Morgen tat mir alles weh.

Ich wusch mich. Auf der Kommode stand ein Becken, und aufmerksamerweise hatte jemand Seife und Handtuch daneben zurechtgelegt. Ich hatte das Gefühl, Sägemehl im Hals zu haben und Sand in den Augen.

Ich setzte mich und überdachte meine Lage.

Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da ich Lance die ganze Strecke hätte tragen können, ohne hinterher schlappzumachen. Es hatte eine Zeit gegeben, da ich mich am Hang Kolvirs emporgekämpft hatte und ins Zentrum Ambers vorgestoßen war.

Diese Zeiten waren vorbei. Plötzlich fühlte ich mich so mitgenommen, wie ich vermutlich aussah.

Es musste etwas geschehen.

Ich hatte bisher nur langsam an Gewicht und Kräften zugenommen. Das musste nun beschleunigt werden.

Eine oder zwei Wochen vernünftiges Leben und brutales Training würden mir guttun, beschloss ich. Ganelon hatte nicht wirklich den Eindruck gemacht, mich erkannt zu haben. Also gut, dann würde ich die angebotene Gastfreundschaft zu meinem Vorteil nutzen.

Nach diesem Entschluss suchte ich die Küche auf und verschaffte mir ein herzhaftes Frühstück. Nun, eigentlich war es schon Mittag, aber wir wollen die Dinge beim richtigen Namen nennen. Ich hatte große Lust auf eine Zigarette und empfand eine gewisse perverse Freude angesichts der Erkenntnis, dass ich meinen Tabak aufgebraucht hatte. Das Schicksal half mir, meinen guten Vorsätzen treu zu bleiben.

Ich schlenderte in den Burghof hinaus. Es war ein frischer, sonniger Tag. Eine Zeitlang beobachtete ich die hier stationierten Männer, die ihr Training absolvierten.

Am anderen Ende entdeckte ich Bogenschützen, die sirrende Pfeile auf Ziele abschossen, welche an Heuballen befestigt waren. Mir fiel auf, dass sie Daumenringe verwendeten und die Bogensaite auf orientalische Art fassten, während ich die Dreifingertechnik vorzog. Diese Entdeckung weckte erste Zweifel in mir über diesen Schatten. Die Schwertkämpfer setzten sowohl die Schneiden als auch die Spitzen ein, und es waren verschiedene Schwertformen und Kampftechniken zu beobachten. Ich schätzte, dass achthundert Männer im Hof waren – ohne sagen zu können, wie viele Soldaten noch in der Burg stecken mochten. Die Färbung von Haut, Haaren und Augen war ganz unterschiedlich – von hell bis dunkel. Über dem Sirren und Klirren vernahm ich manchen Akzent, wenn auch die meisten die Sprache Avalons sprachen, die ein Dialekt Ambers ist.

Während ich die Szene beobachtete, hob ein Schwertkämpfer die Hand, senkte seine Klinge und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Dann trat er zurück. Sein Gegner machte keinen besonders erschöpften Eindruck. Das war meine Chance, mir das Training zu verschaffen, das ich brauchte.

Lächelnd trat ich vor und sagte: »Ich bin Corey von Cabra. Ich habe Euch zugeschaut.«

Dann wandte ich mich dem großen, dunklen Mann zu, der seinen ruhenden Kameraden angrinste.

»Hättet Ihr etwas dagegen, wenn ich mit Euch ein bisschen trainiere, während sich Euer Freund ausruht?«, fragte ich.

Er grinste noch breiter und deutete auf seinen Mund und seine Ohren. Ich versuchte es mit mehreren anderen Sprachen, aber keine funktionierte. Schließlich deutete ich auf die Klinge und auf ihn und dann auf mich, bis er begriff, was ich wollte. Sein Gegner schien die Idee für gut zu halten, denn er bot mir seine Waffe an.

Ich nahm sie in die Hand. Das Schwert war kürzer und weitaus schwerer als Grayswandir. Das ist der Name meiner Klinge, den ich bis jetzt noch gar nicht erwähnt habe. Damit verbindet sich eine eigene Geschichte, die ich vielleicht noch erzähle, ehe Sie erfahren, was mich zu diesem letzten Entschluss geführt hat. Also, sollte ich den Namen noch einmal verwenden, wissen Sie wenigstens, wovon ich spreche.

Zur Probe schwang ich die Klinge ein paarmal hin und her, zog meinen Mantel aus, warf ihn zur Seite und schlug en garde.

Der große Bursche griff an. Ich parierte und attackierte. Er parierte und ripostierte. Ich parierte die Riposte, fintete und griff erneut an. Und so weiter. Nach fünf Minuten wusste ich, dass mein Gegner gut war. Und dass ich besser war. Er unterbrach zweimal den Kampf, um sich ein von mir angewandtes Manöver erklären zu lassen. In beiden Fällen begriff er sehr schnell, worum es ging. Doch nach einer Viertelstunde wurde sein Grinsen breiter. Vermutlich war das der Augenblick, da er die meisten Gegner mit seinem Durchhaltevermögen zum Aufgeben zwang, wenn sie sich überhaupt so lange gehalten hatten. Er hatte Ausdauer, das muss ich zugeben. Nach zwanzig Minuten trat ein verwirrter Ausdruck auf sein Gesicht. Ich sah wohl nicht aus wie ein Mann, der so lange durchhalten würde. Doch was vermag ein Mensch über die Kräfte zu sagen, die in einem Abkömmling Ambers schlummern?

Nach fünfundzwanzig Minuten war er in Schweiß gebadet, setzte den Kampf aber tapfer fort. Mein Bruder Random wirkt und handelt gelegentlich wie ein asthmatischer jugendlicher Raufbold – doch einmal hatten wir gut sechsundzwanzig Stunden miteinander gekämpft, nur um festzustellen, wer zuerst aufgab. (Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Ich war es. Ich hatte am nächsten Tag eine Verabredung, zu der ich in einigermaßen guter Verfassung erscheinen wollte.) Wir hätten noch lange weiterkämpfen können. Zwar war ich gerade nicht zu einer solchen Leistung fähig wie damals, doch wusste ich, dass ich diesem Mann überlegen war. Immerhin war er nur ein Mensch.

Nach etwa einer halben Stunde, als er bereits schwer atmete, in seinen Gegenzügen langsamer wurde und sicher allmählich erriet, dass ich mich zurückhielt, hob ich die Hand und senkte die Klinge, wie ich es bei seinem ersten Gegner gesehen hatte. Er kam ebenfalls langsam zum Stillstand, stürzte dann auf mich zu und umarmte mich. Was er sagte, verstand ich nicht, doch ich vermutete, dass unsere Übung ihm gefallen hatte. Das galt auch für mich. Schlimm war nur, dass ich die Anstrengung spürte. Mir war etwas schwindlig.

Aber ich brauchte mehr. Ich gab mir das Versprechen, dass ich mich an diesem Tage bis zum Äußersten anstrengen, mir am Abend den Bauch vollschlagen und dann in einen tiefen Schlaf sinken würde. Und morgen dasselbe Programm.

Also begab ich mich zu den Bogenschützen. Nach einer Weile lieh ich mir einen Bogen aus und schoss im Dreifingerstil etwa hundert Pfeile ab. Meine Trefferquote war nicht schlecht. Anschließend sah ich eine Zeitlang den Berittenen zu, die mit Lanzen, Schilden und Morgensternen hantierten, und ging dann weiter, um mir die Ringkämpfe anzuschauen.

Schließlich rang ich mit drei Männern hintereinander. Danach fühlte ich mich wirklich ausgelaugt. Fix und fertig.

Schweißüberströmt und schwer atmend setzte ich mich auf eine schattige Bank. Ich dachte an Lance, an Ganelon, an das Abendessen. Nach etwa zehn Minuten begab ich mich in das Zimmer, das man mir zugewiesen hatte, und wusch mich gründlich.

Danach verspürte ich Heißhunger und machte mich schließlich daran, mir ein Abendessen und Informationen zu beschaffen.

Ich hatte mich kaum von der Tür entfernt, als ein Wächter – es handelte sich um denjenigen, der mich am Abend zuvor hierhergeführt hatte – herankam und sagte: »Lord Ganelon bittet Euch, heute Abend beim Schlag der Essensglocke mit ihm in seinen Gemächern zu speisen.«

Ich dankte ihm, sagte, ich würde da sein, kehrte in mein Zimmer zurück und ruhte mich auf dem Bett aus, bis es so weit war. Dann machte ich mich wieder auf den Weg.

Meine Muskelschmerzen waren stärker geworden und ich hatte mir einige neue blaue Flecken zugezogen. Ich kam zu dem Schluss, dass dies nur gut für mich sein könne, weil es mich älter erscheinen ließ. Ich klopfte an Ganelons Tür, und ein Page ließ mich ein und eilte dann zu einem anderen Jüngling, der in der Nähe des Kamins den Tisch deckte.

Ganelon, der von Kopf bis Fuß in Grün gekleidet war, saß in einem Stuhl mit hoher Lehne. Als ich eintrat, stand er auf und kam mir zur Begrüßung entgegen.

»Sir Corey, ich habe von Euren heutigen Leistungen gehört«, sagte er und ergriff meine Hand. »Das alles lässt mir glaubhaft erscheinen, dass Ihr Lance getragen habt. Ich muss sagen, Ihr seid ein besserer Mann, als Euer Aussehen vermuten lässt – und das soll beileibe keine Beleidigung sein.«

Ich lachte leise vor mich hin.

»Ich bin nicht beleidigt.«

Er führte mich zu einem Stuhl, reichte mir ein Glas Weißwein, der für meinen Geschmack etwas zu süß war, und fuhr fort: »Wenn man Euch so anschaut, könnte man meinen, Ihr wärt mit einer Hand zu besiegen – dabei habt Ihr Lance fünf Längen weit getragen und unterwegs noch zwei von diesen widerlichen Katzenwesen getötet. Außerdem hat er mir von dem Grabhügel erzählt, den Ihr gebaut habt, aus großen Steinen –«

»Wie geht es Lance heute?«, unterbrach ich ihn.

»Ich musste ihm einen Wächter ins Zimmer geben, damit er auch wirklich im Bett blieb. Der Muskelprotz wollte doch tatsächlich aufstehen und herumlaufen! Aber bei Gott, mindestens eine Woche lang bleibt er im Bett!«

»Dann muss er sich ja schon wieder besser fühlen.«

Er nickte.

»Auf seine Gesundheit!«

»Darauf trinke ich gern.«

Wir tranken. Dann sagte er: »Hätte ich doch nur eine Armee aus Männern wie Euch und Lance. Dann sähe die Lage vielleicht anders aus.«

»Welche Lage?«

»Der Kreis und seine Wächter. Ihr habt nicht davon gehört?«

»Lance hat den Kreis erwähnt. Das ist alles.«

Einer der Pagen kümmerte sich um ein riesiges Stück Rindfleisch an einem Spieß über dem niedrigbrennenden Feuer. Von Zeit zu Zeit goss er etwas Wein darüber, während er das Fleisch wendete. Immer wenn mir der Duft in die Nase stieg, begann mein Magen laut zu knurren, und Ganelon lachte leise. Der andere Page verließ das Zimmer, um aus der Küche Brot zu holen.

Ganelon schwieg lange Zeit. Er trank aus und schenkte sich nach. Ich war noch bei meinem ersten Glas.

»Habt Ihr schon einmal von Avalon gehört?«, fragte er schließlich.

»Ja«, erwiderte ich. »Es gibt da einen Vers, den ich vor langer Zeit von einem reisenden Barden gehört habe: ›Hinter dem Flusse der Gesegneten setzten wir uns und weinten bei der Erinnerung an Avalon. Die Schwerter in unserer Hand waren zerschmettert, und wir hängten unsere Schilde an den Eichbaum. Die schlanken Silbertürme verschlungen von einem Meer von Blut. Wie viele Meilen bis Avalon? Keine, sage ich, und doch unendlich viele. Die Silbertürme sind gefallen.‹«

»Avalon gefallen …?«, fragte er.

»Ich glaube, der Mann war verrückt. Ich weiß nichts von einem Avalon. Sein Gedicht ist mir aber in Erinnerung geblieben.«

Ganelon wandte das Gesicht ab und schwieg einige Minuten lang. Als er schließlich wieder das Wort ergriff, klang seine Stimme verändert.

»Es hat …«, sagte er, »… es hat einmal einen solchen Ort gegeben. Ich habe dort gelebt, vor vielen Jahren. Ich wusste nicht, dass er nicht mehr existiert.«

»Wie seid Ihr von dort hierhergekommen?«, fragte ich.

»Ich wurde von dem herrschenden Zauberkönig Corwin von Amber ins Exil verbannt. Er schickte mich durch Dunkelheit und Wahnsinn an diesen Ort, auf dass ich hier leide und sterbe – und ich habe viel gelitten und bin dem letzten Atemzug oft nahe gewesen. Ich habe versucht, den Weg zurück zu finden, doch niemand kennt ihn. Ich habe mit Zauberern gesprochen und sogar ein Geschöpf aus dem Kreis befragt, ehe wir es töteten. Doch niemand kennt die Straße nach Avalon. Es ist, wie Euer Barde sagte: ›Keine Meile und doch unendlich viele‹.« Er bekam das Zitat nicht genau hin. »Wisst Ihr noch den Namen des Sängers?«

»Tut mir leid, nein.«

»Wo liegt Cabra, Eure Heimat?«

»Weit im Osten, jenseits des Meeres«, antwortete ich. »Sehr weit. Ein Inselkönigreich.«

»Bestünde die Chance, dass man uns von dort mit Truppen versorgt? Ich könnte ganz gut zahlen.«

Ich schüttelte den Kopf.

»Es ist ein kleines Land mit einer kleinen Miliz, und der Weg von dort ist nur in mehreren Monaten zurückzulegen – über Meer und Land. Sie haben außerdem nie als Söldner gekämpft und sind nicht besonders kriegerisch.«

»Dann scheint Ihr Euch von Euren Landsleuten sehr zu unterscheiden«, meinte er und musterte mich wieder.

Ich nippte an meinem Wein.

»Ich war Waffenmeister der königlichen Garde«, sagte ich dann.

»Seid Ihr womöglich geneigt, Euch anwerben zu lassen und meine Truppen auszubilden?«

»Ich bleibe gern ein paar Wochen und übernehme das«, erwiderte ich.

Er nickte, und auf seinen Lippen erschien ein gepresstes Lächeln, das sofort wieder verflog. »Eure Andeutung, dass das schöne Avalon vernichtet sei, stimmt mich traurig«, sagte er schließlich. »Aber wenn das der Fall ist, kann ich hoffen, dass derjenige, der mich verbannte, wohl ebenfalls tot ist.« Er leerte sein Glas. »So hat selbst dieser Dämon einen Augenblick erlebt, da er sich nicht mehr verteidigen konnte«, sagte er nachdenklich. »Das ist ein angenehmer Gedanke. Das bedeutet, dass wir im Kampf gegen diese Dämonen hier vielleicht eine Chance haben.«

»Verzeihung«, sagte ich und riskierte meinen Kopf – aus gutem Grund, wie ich dachte. »Wenn Ihr eben Corwin von Amber meintet, so muss ich Euch sagen, dass er bei der Sache nicht umgekommen ist.«

Das Glas in seiner Hand zerbrach.

»Ihr kennt Corwin?«, fragte er.

»Nein, aber ich habe von ihm gehört«, erwiderte ich. »Vor mehreren Jahren lernte ich einen seiner Brüder kennen – einen Burschen namens Brand. Er erzählte mir von der Stadt Amber und von der Schlacht, in der Corwin und ein anderer Bruder namens Bleys eine Armee gegen ihren Bruder Eric führten, welcher die Stadt in der Gewalt hatte. Bleys stürzte dabei vom Berge Kolvir, und Corwin wurde gefangen genommen. Nach Erics Krönung wurden Corwin die Augen ausgebrannt, und er landete in den Verliesen unter Amber, wo er vielleicht noch immer dahinvegetiert, wenn er nicht gestorben ist.«

Ganelons Gesicht hatte jede Farbe verloren.