9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

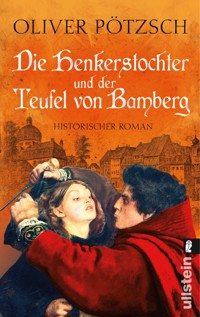

Gemeinsam mit seiner Tochter Magdalena und ihrem Mann Simon reist der Henker Jakob Kuisl im Jahre 1668 nach Bamberg. Was als Familienbesuch geplant war, wird jedoch bald zum Alptraum: In Bamberg geht ein Mörder um. Die abgetrennten Gliedmaßen der Opfer werden im Unrat vor den Toren der Stadt gefunden. Schnell verbreitet sich das Gerücht, die Morde seien das Werk eines Werwolfs. Jakob Kuisl mag sich diesem Aberglauben nicht anschließen und macht sich auf die Suche nach dem »Teufel von Bamberg«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg

OLIVER PÖTZSCH, Jahrgang 1970, arbeitete nach dem Studium zunächst als Journalist und Filmautor beim Bayerischen Rundfunk. Heute lebt er als Autor mit seiner Familie in München. Seine historischen Romane haben ihn weit über die Grenzen Deutschlands bekannt gemacht: Die Bände der Henkerstochter-Serie sind internationale Bestseller und wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

Von dem Autor sind in unserem Hause außerdem erschienen:Die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der schwarze Mönch · Die Henkerstochter und der König der Bettler · Der Hexer und die Henkerstochter · Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg · Die Henkerstochter und das Spiel des Todes · Die Henkerstochter und der Rat der Zwölf · Die Henkerstochter und der Fluch der Pest · Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna

Die Ludwig-Verschwörung · Die Burg der Könige · Der Spielmann · Der Lehrmeister · Das Buch des Totengräbers · Das Mädchen und der Totengräber · Der Totengräber und der Mord in der Krypta

Gemeinsam mit seiner Tochter Magdalena und ihrem Mann Simon reist der Henker Jakob Kuisl im Jahre 1668 nach Bamberg. Was als Familienbesuch geplant war, wird jedoch bald zum Alptraum: In Bamberg geht ein Mörder um. Die abgetrennten Gliedmaßen der Opfer werden im Unrat vor den Toren der Stadt gefunden. Schnell verbreitet sich das Gerücht, die Morde seien das Werk eines Werwolfs. Jakob Kuisl mag sich diesem Aberglauben nicht anschließen und macht sich auf die Suche nach dem »Teufel von Bamberg«.

Oliver Pötzsch

Die Henkerstochter und der Teufel von Bamberg

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage August 2014© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014Dieses Werk wurde vermittelt von der Autoren- & ProjektagenturGerd F. Rumler, MünchenUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © akg-images (Personen),© INTERFOTO / Sammlung Rauch (Stadtansicht);© FinePic®, München (Fond)Karte von Bamberg: © Peter Palm, BerlinAutorenfoto: © Frank Bauer | www.frankbauer.comE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-0743-5

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Das Buch

Titelseite

Impressum

Bamberg im Jahre 1668

Stammbaum der Kuisls

Dramatis Personae

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Epilog

Nachwort

Kleiner Reiseführer durch Bamberg auf den Spuren des Romans

Leseprobe: Die Henkerstochter und das Vermächtnis des Henkers

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

Bamberg im Jahre 1668

Widmung

Für Olivia, ein neues Mitglied in der großen Kuisl-Familie.Bleib weiter so fröhlich, und schenke der grauen Welt dein Lachen.Und wie man unter Scharfrichternachfahren sagt:Hals- und Beinbruch!

Zitat

»Was suchen wir so mühsam nach Zauberern? Hört auf mich, ihr Richter, ich will euch gleich zeigen, wo sie stecken. Auf – greift Kapuziner, Jesuiten, alle Ordenspersonen und foltert sie, sie werden gestehen. Leugnen welche, so foltert sie drei-, viermal, sie werden schon bekennen. (…) Wollt ihr dann noch mehr, so packt Prälaten, Kanoniker, Kirchenlehrer, sie werden gestehen, denn wie sollen diese zarten, feinen Herren etwas aushalten können?«

Friedrich Spee von Langenfeld, Cautio Criminalis, Anno Domini 1631

Bamberg im Jahre 1668

Stammbaum der Kuisls

Dramatis Personae

Die Familie Kuisl

Jakob Kuisl, Schongauer ScharfrichterBartholomäus Kuisl, sein Bruder, Bamberger ScharfrichterMagdalena Fronwieser (geborene Kuisl), HenkerstochterSimon Fronwieser, Schongauer BaderDie Kuisl-Zwillinge Georg und BarbaraPeter und Paul, Kinder von Magdalena und Simon Fronwieser

Stadt Bamberg

Meister Samuel, Bamberger Stadtphysicus und Leibarzt des BischofsKatharina Hauser, Verlobte von Bartholomäus KuislHieronymus Hauser, Katharinas Vater, städtischer SchreiberMartin Lebrecht, Hauptmann der StadtwacheAdelheid Rinswieser, ApothekersgattinBerthold Lamprecht, Wirt des Gasthauses »Wilder Mann«Jeremias, sein VerwalterAloysius, HenkersknechtAnswin, Lumpen- und LeichensammlerMatthias, Nachtwächter und Trunkenbold

Die Schauspieler

Sir Malcolm, Spielleiter einer reisenden SchauspieltruppeGuiscard Brolet, Spielleiter einer weiteren Truppe und Sir Malcolms größter KonkurrentMarkus Salter, Stückeschreiber und SchauspielerMatheo, jugendlicher Darsteller und Frauenschwarm

Einige Bamberger Ratsherren

Georg Schwarzkontz, TuchhändlerThadäus Vasold, RatsältesterKorbinian Steinkübler, bischöflicher KanzlerMagnus Rinswieser, ApothekerJakob Steinhofer, Wollweber

Kirchliche Würdenträger

Philipp Valentin Voit von Rieneck, Bamberger FürstbischofSebastian Harsee, Bamberger WeihbischofJohann Philipp von Schönborn, kurfürstlicher Erzbischof von Würzburg, Bischof von Worms und Mainz

Prolog

Schongau, 16. Februar Anno Domini 1626

An dem Tag, als sein Vater unter Qualen starb, beschloss Jakob Kuisl, seiner Heimatstadt für immer den Rücken zu kehren.

Es war der kälteste Februar seit Menschengedenken. Meterlange Eiszapfen hingen an den Dachfirsten, das alte Holz der Fachwerkhäuser knarrte und ächzte unter dem Frost, ganz so, als wäre es lebendig – trotzdem hatten sich entlang der Schongauer Marktgasse, die vom Rathaus hinunter zum Stadttor führte, Hunderte von Menschen versammelt. Alle waren dick vermummt mit Tüchern und Fellen, die Reicheren trugen warme Kappen aus Bären- oder Eichhörnchenpelz, viele der Ärmeren hatten Frostbeulen im Gesicht oder an den Füßen, die von zerfetzten Lumpen nur notdürftig geschützt wurden. Schweigend, doch mit funkelnden, gierigen Augen beobachteten die Schongauer die kleine Gruppe, die sich einen Weg zwischen ihnen hindurchbahnte, aus dem nördlichen Stadttor hinaus, auf der breiten, von Schneematsch bedeckten Straße, immer der Richtstätte zu. Wie Hunde, die eine blutige Fährte aufgenommen hatten, folgte die Menschenmenge dem Verurteilten, den vier gelangweilt wirkenden Bütteln mit ihren Hellebarden und dem Henker mit seinen beiden Knechten.

Jakob und sein Vater gingen voraus, wobei Johannes Kuisl immer wieder stolperte und sich an seinem großgewachsenen, fast vierzehnjährigen Sohn abstützen musste. Wie so oft hatte der Schongauer Scharfrichter vor der Hinrichtung bis weit in den Morgen gesoffen. Schon mehrmals in den letzten Jahren hatte seine Hand bei Enthauptungen deshalb gezittert, doch so schlimm wie heute war es noch nie gewesen. Johannes Kuisls Gesicht war aschfahl, er stank stechend nach Branntwein und hatte Mühe, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Jakob war froh, dass sein Vater an diesem Tag nur eine verhältnismäßig einfache Strangulation vornehmen musste. Den Scheiterhaufen konnten zur Not auch er und sein ein Jahr jüngerer Bruder Bartholomäus anzünden.

Verstohlen ging Jakobs Blick hinüber zu dem Verurteilten, der mit seinen zerfetzten Kleidern und dem zerschlagenen Gesicht mehr einer in Höhlen hausenden Kreatur als einem Menschen glich. Der Leinsamer Hans hatte die letzten Jahre wie ein Tier gelebt, nun sollte er auch wie ein Tier krepieren. Die meisten Schongauer kannten den alten Schäfer vom Holzklauben und Kräutersuchen im Wald. Hans war so dumm wie seine Schafe, nah an der Grenze zum Schwachsinn, hatte aber bis vor kurzem als harmlos gegolten. Nur die Kinder hatten sich vor ihm gefürchtet, wenn er sich ihnen mit seinem zahnlosen Maul grinsend näherte, ihnen sabbernd über den Kopf strich oder eine klebrige Süßigkeit reichte. Auch Jakob war dem Hans ein paarmal auf einer Lichtung begegnet, wenn er mit seinen beiden jüngeren Geschwistern Bartholomäus und Elisabeth durch die Wälder um Schongau streifte. Vor allem die erst dreijährige Lisl hatte dann immer ganz fest seine Hand umklammert, während Bartholomäus mit Tannenzapfen nach Hans warf, bis dieser jammernd das Weite suchte. Ihre Mutter hatte sie alle drei oft vor dem obdachlosen Vagabunden gewarnt, doch Jakob hatte bei seinem Anblick eher Mitleid empfunden, während der zwölfjährige Bartholomäus den Hans wohl am liebsten am nächsten Baum aufgehängt hätte, als Schmaus für die Raben. Seit Jakob denken konnte, waren Bartholomäus Tiere wichtiger gewesen als Menschen. Ein kranker Igel wurde von ihm liebevoll gesund gepflegt, während er gleichzeitig seinem Vater dabei half, einem verdächtigen Opferstockräuber die Knochen zu brechen. Eine Vorliebe, die Jakob nicht verstehen konnte.

Traurig musterte Jakob den alten, leicht schwachsinnigen Schäfer, der gebunden wie ein Stück Vieh zwischen ihnen der Hinrichtungsstätte entgegenhumpelte. Wie eine Kuh glotzte Hans die Schongauer an, von denen ihn einige mit Schnee und Dreck bewarfen und verspotteten. Sein Mund formte sinnlose Laute, er wimmerte und schluchzte. Jakob nahm nicht an, dass dem Hans überhaupt bewusst war, warum er heute sterben sollte. Es war kurz nach Heilig Drei König gewesen, als die achtjährige Martha, die jüngste Tochter des Schongauer Bürgermeisters, beim Rodeln im Wald den Alten versehentlich angefahren hatte. Wie ein Wolf hatte er sich daraufhin auf sie geworfen, ohne dass im Nachhinein jemand hätte sagen können, warum. Hatte er mit ihr spielen wollen? Hatte ihm der schnell heranrasende Schlitten Angst gemacht? Martha hatte wie am Spieß geschrien. Als die anderen Kinder herbeirannten, hatte er ihr bereits das Kleid vom Leib gezogen. Dazugerufene Holzfäller hatten den Hans schließlich gepackt und in die Schongauer Fronveste geschleppt, wo er auf der Streckbank die widerwärtigsten Verbrechen schilderte. Wie ein Tier habe er sich über all die Jahre mit seinen Schafen gepaart; die Martha habe er in seinen Schäferwagen schleppen und dort vergewaltigen und töten wollen.

Als Jakob den brabbelnden Hans jetzt so vor sich sah, konnte er sich jedoch nicht vorstellen, wie der Alte überhaupt ein solches Geständnis zustande gebracht haben sollte. Geschweige denn, dass es wahr war.

Mittlerweile hatten sie die Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt erreicht, ein weites, gerodetes Feld, wo Jakob und Bartholomäus bereits am Vortag neben dem Schafott einen mannshohen Scheiterhaufen aufgeschichtet hatten. Eine Leiter führte hinauf zu einem Pfahl mit Ketten, der aus dem Holzstoß herausragte und den Mittelpunkt einer kleinen hölzernen Plattform bildete. Aus dem Augenwinkel bemerkte Jakob, wie stolz Bartholomäus den Scheiterhaufen musterte, und er empfand eine leichte Abscheu. Zum ersten Mal hatte der Bartl seinem älteren Bruder bei der Vorbereitung einer Hinrichtung helfen dürfen, für ihn war der Tag, an dem Hans’ Urteil und die Todesart verkündet wurden, ein Fest gewesen. Endlich ging sein Traum in Erfüllung, in die Fußstapfen seines Vaters und seines geliebten und bewunderten Bruders zu treten. Eigentlich verstand Jakob die Verehrung nicht, die ihm Bartholomäus entgegenbrachte. Oft machte er sich über den etwas schwerfälligen jüngeren Bruder lustig, im Geheimen verachtete er ihn sogar, was aber nichts daran änderte, dass ihm der Bartl wie ein Hündchen folgte. Bartholomäus sah Jakob zu, wenn er die Folterkammer reinigte und die Stricke für das Hängen knotete oder wenn er das Richtschwert schärfte, weil der Vater einmal wieder zu besoffen dafür war. Und insgeheim wusste Jakob, dass Bartholomäus irgendwann ein besserer Scharfrichter sein würde als er.

Jakob selbst hatte schon vor Jahren beschlossen, diesen Beruf später nicht auszuüben. Doch hatte er überhaupt eine Wahl? Scharfrichtersöhne wurden Scharfrichter, wenn sie sich nicht als stinkende Schinder oder Abdecker verdingen mochten. So lautete das Gesetz, das die ehrlosen Berufe fein säuberlich von den anderen Berufen trennte. Den einzigen Ausweg bot der Große Krieg, der seit Jahren im Reich tobte und nach Söldnern lechzte, ganz egal, wie ehrlos sie waren.

»Was ist nur mit dem Vater los?«, flüsterte Bartholomäus neben Jakob und riss ihn so aus seinen Gedanken. Sie standen nun unweit des Scheiterhaufens, und die Menge gaffte sie erwartungsvoll an. Besorgt deutete Bartholomäus auf Johannes Kuisl, der sich trotz der Kälte den Schweiß von der Stirn wischte und sich bemühte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren. »Der Gute kann sich ja kaum noch auf den Beinen halten. Ist er etwa krank?«

In der Zwischenzeit waren auch die vier Bürgermeister und andere hohe Patrizier an der Richtstätte eingetroffen. Gemeinsam mit dem Gerichtsschreiber und den paar hundert Zuschauern bildeten sie einen Kreis um die drei Kuisls und den Verurteilten. Nicht zum ersten Mal hatte Jakob das unbehagliche Gefühl, man werde auch ihn gleich hinrichten.

»Was soll mit dem Vater schon los sein?«, zischte Jakob und versuchte, ruhig zu bleiben, während um ihn ein leises Murren einsetzte. »Besoffen ist er mal wieder! Wir können nur beten, dass er sich nicht aus Versehen selbst anzündet.«

Bartholomäus zuckte zweifelnd mit den Schultern. »Aber vielleicht … vielleicht ist es ja auch das Fieber«, murmelte er. »Das geht zurzeit um. Schau dir nur die Mutter zu Hause an, die hat es auch erwischt.«

Jakob verdrehte die Augen. Er hasste es, wenn sein Bruder den Vater mal wieder von allen Sünden freisprach. Vielleicht lag es aber auch daran, dass der Vater sich von Jakob schon vor längerer Zeit abgewandt hatte, nachdem er erkennen musste, dass sein Ältester nicht in seine Fußstapfen treten wollte. Zu gerne hätte Jakob seinen Vater geliebt – allein, es ging nicht. Johannes Kuisl war ein Säufer und Versager. Früher, ja, da war er ein großer Scharfrichter gewesen, fast so gefürchtet wie sein Schwiegervater Jörg Abriel, der im berühmten Schongauer Hexenprozess über sechzig Frauen gefoltert, geköpft und verbrannt hatte. Von ihrem Großvater hatten die beiden Kuisl-Brüder auch jene seltsamen bösen Bücher geerbt, die Bartholomäus fast noch mehr liebte als seine kranken Tiere und die er mit dem Vater fast jede Woche einmal aus der Truhe in der Kammer holte. Sie erinnerten die Familie an die großen blutigen Zeiten, als ihr Name noch etwas gegolten hatte. Doch diese Zeiten waren schon lange vorbei, mittlerweile war Johannes Kuisl ein Wrack. Hinter seinem Rücken spotteten die Leute bereits; sie hatten keine Angst mehr vor ihm, und das war das Schlimmste, was einem Scharfrichter widerfahren konnte.

Ohne die Angst vor ihm war er ein Niemand.

Auch jetzt sah Jakob Verachtung in den Augen vieler Zuschauer aufblitzen, während sie den zitternden, schwitzenden Säufer abschätzig musterten. In Jakob wuchs die Furcht. Schon zweimal hatte sein Vater eine Hinrichtung beinahe verpfuscht, noch einmal würden ihm die Leute das nicht durchgehen lassen. Wer als Scharfrichter patzte, landete schnell selbst am Galgen oder wurde gesteinigt.

Und mit ihm manchmal die ganze Familie.

»Nun bring es endlich zu Ende, Kuisl!«, schrie Korbinian Berchtold, der feiste Bäckermeister, mit dessen Sohn Michael sich Jakob und Bartholomäus gelegentlich prügelten. Berchtold deutete auf den zitternden, immer noch vor sich hin brabbelnden Schäfer und dann auf den Scheiterhaufen. »Oder sollen wir das etwa selbst machen, hä? Aber vielleicht haben deine Bälger ja zu feuchtes Holz genommen, dann stehen wir morgen noch hier.«

Johannes Kuisl wankte noch einmal leicht, wie eine geborstene Eiche im Sturm, dann riss er sich zusammen, packte Hans Leinsamer am Kragen und zerrte ihn hinüber zur Leiter. Jakob wusste, was nun folgen würde. Letztes Jahr war er schon einmal beim Verbrennen einer Hexe dabei gewesen. Oftmals wurde die Strafe abgemildert, indem man den Verurteilten einen Beutel Schießpulver um den Hals hängte oder sie vorher erdrosselte. Auch der dumme Hans hatte einige Fürsprecher im Rat gehabt, der Scharfrichter würde ihn vor dem Verbrennen mit einem dünnen Seil strangulieren – eine schnelle, fast schmerzlose Todesart, wenn man es richtig machte.

Doch als Jakob nun seinen Vater auf die Leiter zutorkeln sah, kamen ihm Zweifel, ob die Strangulation diesmal so schnell und schmerzlos vor sich gehen würde wie erwartet. Auch Bartholomäus war merklich verunsichert. Starren Blicks beobachtete er den Vater, wie er den jammernden Hans die Leiter zur Plattform hinaufschob und dann ächzend hinterherkletterte.

Als er den oberen Rand schon fast erreicht hatte, passierte es.

Johannes Kuisl verlor den Halt, er fuchtelte noch einmal hilflos mit den Armen, dann fiel er rücklings wie ein Sack Mehl in den Schneematsch und rührte sich nicht mehr.

»Mein Gott, der Scharfrichter ist ja voll wie ein Weinsack!«, schrie nun einer aus der Menge. »Der kann sich höchstens noch selbst ersäufen!«

Einige lachten, doch von allen Seiten erhob sich jetzt ein zorniges Brummen, das Jakob die Haare zu Berge stehen ließ. Es klang wie ein wütender Bienenschwarm, der näher und näher kam.

»Verbrennt ihn am besten gleich zusammen mit dem Sodomiten, dann ist endlich Ruhe in der Stadt!«, brüllte nun jemand anderes. Jakob ließ seinen Blick über die Menge schweifen. Es war der Bäckermeister Korbinian Berchtold, der sich nun um Zustimmung heischend an die Schongauer wandte: »Es ist eine Schande, was für ein Schauspiel der Henker hier aufführt. Seit Jahren geht das nun schon so! Bis hinter Augsburg spotten sie über uns. Wir hätten ihn schon lange zum Teufel schicken und statt seiner den Steingadener Scharfrichter nehmen sollen!«

»Schickt ihn zum Teufel! Zum Teufel mit ihm«, johlten nun andere. Erste Schneebälle, aber auch Klumpen gefrorener Erde flogen in Richtung des Henkers. Es war, als würde sich die angestaute Erwartung plötzlich in einem einzigen gewaltigen Zornausbruch entladen. Zwar wedelte der Gerichtsschreiber, dessen Kopf unter dem amtlichen Barett zornesrot leuchtete, wichtigtuerisch mit den Armen und mahnte zur Ruhe, doch niemand schien ihn zu hören. Die vier Büttel, die den Zug begleitet hatten, verharrten ratlos und ein wenig ängstlich neben dem Scheiterhaufen.

Oben auf der Plattform stand Hans Leinsamer mit offenem Mund und glotzte auf das Schauspiel unter ihm. Nun fielen die ersten braven Schongauer Bürger mit Felsbrocken und Dolchen in der Hand über den Scharfrichter her, die Menge schloss sich über Johannes Kuisl wie eine riesige schwarze Woge. Jemand schrie wie am Spieß, und kurz glaubte Jakob, zwischen den vielen Armen und Beinen ein abgetrenntes Ohr am Boden liegen zu sehen. Rotes Blut floss wie Siegelwachs über den schmutzig weißen Schnee. Dann fiel Jakobs Blick auf das zerschmetterte Gesicht seines Vaters, der mit gebrochenen Augen in seine Richtung glotzte, während weitere Steine auf ihn niederprasselten.

Mit wild klopfendem Herzen wandte Jakob sich seinem jüngeren Bruder zu, der fassungslos auf das Gewimmel vor ihm starrte. »Wir müssen hier weg!«, brüllte er gegen den Lärm an. »Schnell! Sonst sind wir die Nächsten!«

»Aber … aber … der Vater …«, stotterte Bartholomäus, »wir … wir müssen ihm helfen …«

»Himmelherrgott, Bartl, wach auf! Der Vater ist tot, verstehst du? Wir können uns nur noch selber helfen. Komm jetzt!«

Jakob zog den schreckensstarren Bruder vom Scheiterhaufen weg, als hinter ihnen plötzlich eine schrille Stimme ertönte.

»Da läuft seine Brut! Haltet sie, haltet sie!«

Schnell warf Jakob einen Blick hinter sich und sah, wie eine Meute Kinder und Jugendlicher auf der schneeglatten Straße auf sie zugestürmt kam. Vorneweg lief der Bäckerssohn Michael Berchtold, den Jakob erst vor wenigen Wochen kräftig verprügelt hatte. Nun sah der dürre, eher schwächliche Junge endlich die Möglichkeit, sich zu rächen.

»Haltet sie! Haltet sie!«, krähte er immer wieder, wobei er ein Scheit Brennholz vom Scheiterhaufen durch die Luft schwang. Jakob zweifelte nicht, dass Michael ihm damit den Schädel einschlagen würde, wenn er könnte. Die Gelegenheit war günstig, nach so einem Vorfall würde keiner mehr Fragen stellen als unbedingt nötig. Und das Leben eines Henkerskindes galt ohnehin nicht sonderlich viel.

Jakob verpasste dem noch immer wie gelähmten Bartholomäus einen Hieb, dass dieser mit einem überraschten Aufschrei nach vorne taumelte. Nun endlich schien auch der Jüngere den Ernst der Lage erfasst zu haben. Gemeinsam rannten sie auf das offene Stadttor zu, und die Meute folgte ihnen johlend.

Kurz nachdem Jakob rechts in die schmale Gasse nahe der Stadtmauer abgebogen war, wusste er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Die Verfolger hatten sich aufgeteilt, ein Teil von ihnen versperrte bereits den vorderen Zugang zur Gasse. Grinsend und mit erhobenen Knüppeln näherten sie sich ihrer Beute.

»Deinen Vater haben wir schon!«, schrie Michael Berchtold seinem Erzfeind entgegen. »Jetzt bist du dran, Jakob! Du und dein Bruder!«

»Dafür müsst ihr uns erst mal erwischen«, erwiderte Jakob keuchend.

Aus dem Augenwinkel heraus sah er einen Karren, der mit Fässern beladen vor einem der Häuser stand. Einer plötzlichen Eingebung folgend, packte er seinen Bruder an der Hand, stieg auf die Fässer und zog sich von dort an dem niedrigen Dachsims nach oben. Mit einiger Mühe tat es ihm Bartholomäus gleich, und schon bald standen sie oben auf dem schneebedeckten First, von wo aus sie die ganze Stadt bis hinüber zur Hinrichtungsstätte überblicken konnten. Doch Jakob wusste, dass sie noch lange nicht in Sicherheit waren. Johlen, Schreie und stampfende Geräusche bewiesen ihnen, dass die anderen Jugendlichen ihnen folgten. Tatsächlich tauchte bereits das grinsende Gesicht Michael Berchtolds über der Traufe auf.

»Und nun, ihr Kuisls?«, fragte er hämisch. »Wo wollt ihr jetzt hin? Etwa wegfliegen wie die Vöglein? Oder will der Bartl, dieser Tölpel, einen Adler rufen, der euch wegträgt?«

Verzweifelt sah sich Jakob um. Sie hatten sich ausgerechnet das Haus ausgesucht, das am weitesten von den anderen Gebäuden der Gasse entfernt lag! Jakob schätzte, dass es mindestens drei Schritte bis zum nächsten Fachwerkhaus waren. Er selbst war groß und athletisch gebaut, es war also zu schaffen. Aber was war mit seinem jüngeren Bruder? Bartholomäus war schwerer als er, außerdem wirkte er sehr erschöpft. Trotzdem, sie mussten es wenigstens versuchen.

Ohne Bartholomäus zu warnen, setzte Jakob zum Sprung an. Schemenhaft sah er unter sich das Grau der mit Schnee und Kot befleckten Gasse, dann spürte er wieder festen Boden. Er hatte das andere Dach erreicht.

Erleichtert drehte er sich zu seinem Bruder um, der noch immer zögernd oben auf dem First stand. Gerade wollte Bartholomäus springen, als plötzlich neben ihm wie ein Geist Michael Berchtold erschien und ihn auf das eisglatte Dach hinabzerrte. Andere Jungen folgten, sie schlugen auf Bartholomäus ein, der verzweifelt nach seinem älteren Bruder schrie.

»Jakob, Jakob! Hilf mir! Sie schlagen mich tot!«

Jakob sah die großen Augen seines Bruders, die ihn hilflos anstarrten. Er hörte die Schläge, die auf Bartholomäus einprasselten. Bestimmt sechs, sieben Jungen hatten sich auf ihn gestürzt. Es waren zu viele, selbst für Jakob, der es dank seiner Stärke ohne weiteres mit dreien von ihnen hätte aufnehmen können. Aber selbst wenn er sich kurz auf den Kampf einließ – jemand musste die Mutter und die kleine Lisl warnen, bevor noch Schlimmeres geschah! Was, wenn die Meute ihr Haus unten im Gerberviertel stürmte, während er sich hier mit den Gassenbuben eine Prügelei lieferte? Vielleicht zündeten sie ihnen bereits das Dach an! Er durfte keine Zeit verlieren.

Doch zu all diesen Bedenken kam noch etwas anderes, etwas, was Jakob sich nur äußerst ungern eingestand und was ihn wie mit feinen klebrigen Spinnweben umgarnte.

Der Eifer, mit dem Bartholomäus am Tag zuvor den Scheiterhaufen aufgeschichtet hatte, seine ständigen Lobreden auf den cholerischen Vater, die Art, wie der Bartl mitleidlos, ja fast mit sachlicher Neugierde die Tortur des alten Schäfers verfolgt hatte … das alles hatte Jakobs ständigen Widerwillen gegen seinen Bruder noch verstärkt. Es war ein fast fühlbarer Ekel, der ihn manchmal beinahe würgen ließ und der auch jetzt wie ein schlechter Geschmack in ihm aufstieg.

In diesem Augenblick wurde Jakob einmal mehr schmerzlich klar: Bartholomäus war genau wie sein Vater, wie diese ganze, von Gott verfluchte Scharfrichtersippe. Er selbst hatte nie zu ihnen gehört, und das würde er auch in Zukunft nicht – sosehr er sich früher nach der Anerkennung seines Vaters gesehnt hatte

Ohne es zu merken, hatte Jakob sich entschieden.

»Jakob, hilf mir!«, wimmerte Bartholomäus, während weiterhin Schläge auf ihn einprasselten. »Bitte! Lass mich nicht im Stich!«

Noch einmal sah Jakob in die vor Angst geweiteten Augen seines Bruders. Dann wandte er sich wortlos ab und rannte über die Dächer von Schongau auf die östliche Stadtmauer und das Gerberviertel zu.

Hinter ihm ertönte ein letzter verzweifelter Schrei, ein hohes enttäuschtes Klagen wie von einem verletzten Tier.

Jakob lief schneller, bis er Bartholomäus endlich nicht mehr hören konnte.

Kapitel 1

Über vierzig Jahre später, wenige Meilen vor Bamberg, 26. Oktober Anno Domini 1668

Verdammt, wenn die da vorne nicht bald ihren Arsch bewegen, pack ich sie am Schlafittchen und prügel sie eigenhändig nach Bamberg!«

Mit einem saftigen Fluch auf den Lippen erhob sich Jakob Kuisl von dem Ochsenfuhrwerk und schaute missmutig nach vorne. Eine ganze Karawane aus unterschiedlichen Karren und Fuhrwerken versperrte den schmalen Hohlweg, der nach einigen Windungen an einem Flussbett endete. Es regnete in Strömen, die vielen Bäume des dunklen Kiefernwalds ringsum waren nur als Schemen zu erkennen. Wasser tropfte von den tiefhängenden Ästen und Zweigen, und das beständige Plätschern vermischte sich mit den vielen anderen Geräuschen unten an der Furt. Schweine quiekten, Menschen schrien und schimpften, irgendwo wieherte ein Pferd. Über allem lag das dumpfe Rauschen des Flusses und des Regens.

Stirnrunzelnd beobachtete Magdalena ihren Vater, der kurz davor schien, auszubrechen wie ein Vulkan. Mit seinen über sechs Fuß überragte er den Karren wie ein Turm ein niedriges Kirchenschiff.

»Himmelkreuzsakrament, ich …«

»Du merkst doch, dass es dort vorne an der Furt Schwierigkeiten gibt«, unterbrach ihn Magdalena, die zwischen einigen Kornsäcken saß. Sie gähnte und streckte ihr vom langen Sitzen schmerzendes Kreuz durch. Der kalte Regen hatte ihren Wollumhang durchweicht, und sie fröstelte leicht. »Meinst du etwa, wir bleiben zum Spaß hier im Dreck stehen?«

Der Schongauer Scharfrichter räusperte sich und spuckte abfällig in den Morast neben dem Wagen. »Diesen gspinnerten Franken traue ich alles zu«, knurrte er, nun schon etwas ruhiger. »Ich frag mich ohnehin, aus welchen Löchern die hier alle gekrochen sind. Nicht mal bei einer anständigen Hinrichtung herrscht ein solcher Trubel wie in diesem gottverfluchten Wald. Wo sind wir überhaupt? Hieß es nicht, wir würden Bamberg noch vor Sonnenuntergang erreichen?«

»Die Furt ist nun mal die einzige Stelle, wo man den Fluss bei einem solchen Wetter überqueren kann. Und wie du siehst, sind wir wahrlich nicht die Einzigen.«

Verdrossen blickte Magdalena sich um. Der Verkehr vor und hinter ihnen übertraf alles, was sie von ihrer Heimat, dem beschaulichen Pfaffenwinkel nahe der Alpen, her kannte. Drei Wochen war es nun her, dass sie mit ihrer Familie Schongau verlassen hatte, um ihrem Onkel Bartholomäus in Bamberg einen Besuch abzustatten. Seit dem gestrigen Halt im fränkischen Forchheim war die schlammige Straße immer belebter geworden. Wandernde Gesellen zogen von Weiler zu Weiler, Hausierer schleppten auf gebeugten Rücken ihre Kraxen mit grobgeschnitzten Holzlöffeln, Schleifsteinen und billigem Tand, in teures Tuch gekleidete Reiter preschten wortlos im Regen an den Reisenden vorbei. Vor allem aber wimmelte es von Fuhrwerken, zweirädrigen Karren, ungefederten Kutschen und mit Planen bezogenen Wagen, die allesamt durch den Wald auf die bischöfliche Stadt zu zogen.

»He, was ist da vorne los?«, rief der Schongauer Scharfrichter erneut, wobei er seine breiten Hände als Sprachrohr nutzte. »Seid’s ihr Rindviecher etwa eingeschlafen?«

Auch die Fuhrknechte auf den Karren vor und hinter ihnen fingen nun langsam zu murren an, hier und da fluchte einer lauthals. Magdalena bemerkte, dass manche der Männer besorgt, beinahe ängstlich, hinüber zu den Kiefern sahen, die trotz der frühen Nachmittagsstunde dunkel und bedrohlich wirkten – fast so, als würde hinter den ersten Stämmen bereits die Nacht einsetzen. Unwillkürlich spürte sie selbst eine gewisse Unruhe.

»Vermutlich ist ein Wagen im Flussschlamm steckengeblieben, das ist alles. Oder ein paar Kälber sind störrisch und wollen nicht weiter«, beruhigte sie sich selbst und zupfte am schmutzigen Leinenhemd ihres Vaters. »Also setz dich besser, bevor du noch einen Streit vom Zaun brichst.«

»Es kann doch nicht so schwer sein, so eine schmale Furt zu durchqueren!«, erwiderte Jakob Kuisl kopfschüttelnd. »Diese Franken sind einfach zu blöd, das ist alles. Vermutlich bleiben diese depperten Weinsäcke sogar im trockenen Flussbett stecken.«

Der Henker brummte noch ein Weilchen unwillig, dann setzte er sich endlich wieder hin. Mürrisch holte er seine Pfeife hervor und begann, an dem langen kalten Stiel zu saugen. Der Tabak war Kuisl bereits kurz hinter Nürnberg ausgegangen, was seine Laune nicht gerade verbesserte. Neben ihm kauerten zwischen den Kornsäcken die übrigen Mitglieder der Kuisl-Sippe. Magdalenas jüngere Schwester, die fünfzehnjährige Barbara, starrte gedankenverloren in den nicht enden wollenden Regen. Weiter hinten balgten sich lautstark Kuisls Enkel Peter und Paul, wobei sie ständig Gefahr liefen, hinterrücks vom Karren in den Morast zu fallen. Wie so oft hatte der ein Jahr jüngere Paul seinen fünfjährigen Bruder im Schwitzkasten und schnürte ihm die Luft ab.

»Zum Kuckuck, könnt ihr nicht einmal mit dem Streiten aufhören!«, schimpfte Simon, der neben dem Besitzer des Karrens, einem buckligen alten Bauern, vorne auf dem Kutschbock saß. Auch Magdalenas Ehemann ging die Warterei sichtlich auf die Nerven. Bislang hatte der Schongauer Bader noch versucht, in einem in Öltuch eingewickelten Lederband über Hebammenmedizin zu lesen, obwohl ihm der Regen immer wieder auf die Seiten tropfte. Nun legte er das zerfledderte, durchweichte Werk zur Seite und musterte seine beiden Söhne streng.

»Seit Stunden geht das nun schon so. Wenn nicht gleich Schluss ist, sag ich eurem Großvater, er soll euch auf der Streckbank die Löffel langziehen! Ihr wisst, dass er das kann.«

»Ich könnte sie auch gemeinsam in eine Schandgeige einspannen«, mischte sich Jakob Kuisl drohend ein. »Dann kratzen sie sich vermutlich gegenseitig die Augen aus, und wir haben endlich unsere Ruhe.«

»Hört gefälligst auf mit diesem Unsinn, ihr groben Mannsbilder!« Magdalena deutete auf die kleinen Streithähne, die nun tatsächlich im Raufen innehielten. »Seht nur, wie sie dreinschauen. Ihr macht ihnen eine Heidenangst!«

Tatsächlich starrten die Enkel ihren Großvater eine Weile lang verdutzt an – um sich gleich darauf mit noch lauterem Gebrüll aufeinanderzustürzen. Schon bald darauf hielt der kleinere Paul triumphierend ein Büschel Haare in die Höhe. Sein älterer, weitaus sanftmütigerer Bruder Peter, der ihn um fast einen ganzen Kopf überragte, suchte derweil weinend und jammernd Schutz hinter seinem Vater.

»Vielleicht doch die Schandgeige?«, fragte Simon hoffnungsvoll.

Magdalena funkelte ihren Mann an. »Vielleicht solltest du ausnahmsweise mal nicht lesen und dich dafür lieber um deine Söhne kümmern. Kein Wunder, dass sie raufen. Es sind Buben, hast du das vergessen? Die sind nicht dafür gemacht, ruhig auf einem Karren zu sitzen.«

»Wir sollten froh sein, dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der uns ein Stück des Weges mitnimmt«, gab Simon zurück. »Ich für meinen Teil will jedenfalls nicht bis nach Bamberg zu Fuß laufen. Es sind bestimmt noch gut fünf Meilen. Und für eine Fahrt auf der Regnitz fehlt uns nun mal das Geld.«

Er streckte sich und seufzte, dann packte er die beiden immer noch streitenden Jungen am Schlafittchen und stieg mit ihnen vom Karren.

»Aber du hast ja wie so oft recht«, murmelte Simon. »Dieses Warten macht einen noch ganz rammdösig.« Mit dem Kopf wies er auf den dunklen Wald jenseits des Hohlwegs, wo die nadligen Äste und Zweige einen dichten Vorhang bildeten. »Ich werde mit den zwei Plagegeistern mal kurz zu den Bäumen gehen und sie ein wenig klettern und toben lassen. So wie es aussieht, wird das hier ja noch länger dauern.«

Er gab den beiden Buben einen Klaps, woraufhin sie johlend die steile Böschung hinaufkraxelten. Schon kurz darauf waren die drei zwischen den Bäumen verschwunden, und Magdalena blieb mit ihrem Vater und ihrer gelangweilt dreinblickenden jüngeren Schwester zurück.

»Der Simon ist viel zu weich mit den beiden«, grummelte Jakob Kuisl. »Den Schrazn gehört mal gehörig der Hintern versohlt. Zu meiner Zeit hätte es das jedenfalls nicht gegeben, dass man den Eltern so auf der Nase herumtanzt.«

»Das sagt einer, der den Buben ständig Naschwerk zusteckt und sie zu noch mehr Unsinn anstiftet.« Magdalena schüttelte lachend den Kopf. »Von euch dreien bist du doch der größte Kindskopf. Ich bin wirklich gespannt, was uns dein Bruder schon bald über dich damals als junger Bursche und Hallodri erzählt.«

»Ha, was gibt’s da schon viel zu erzählen? Blut, Dreck und Tod und einen Haufen Prügel von meinem Vater, dem alten Säufer. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Gerade nascht du noch als kleiner Hosenscheißer am Latwerg, und schon einen Augenblick später frisst dich der Krieg.«

Der Blick des Schongauer Henkers ging ins Leere, und Magdalenas Lächeln gefror. Es war wie so oft, wenn sie ihren Vater auf seine Vergangenheit ansprach – er wurde noch schweigsamer als ohnehin schon. Vor allem über seinen zwei Jahre jüngeren Bruder Bartholomäus hatte er bislang kaum gesprochen. Bis vor einigen Jahren hatte Magdalena nicht einmal gewusst, dass sie einen Onkel hatte, der als hauptamtlicher Scharfrichter sein Geld in Bamberg verdiente. Der in wenigen trockenen Worten verfasste Brief, den die Familie Kuisl vor gut zwei Monaten erhalten hatte, hatte sie deshalb alle ziemlich überrascht. Bartholomäus war schon vor einiger Zeit die Frau verstorben. Nun gedachte er, sich neu zu verheiraten, und hatte zum bevorstehenden Fest auch die Schongauer Verwandtschaft eingeladen.

Dass die Kuisls diese weite Reise von fast zweihundert Meilen überhaupt auf sich genommen hatten, lag vor allem daran, dass Magdalenas jüngerer Bruder Georg seit gut zwei Jahren bei seinem Bamberger Onkel in der Lehre war. Seitdem hatten weder Magdalena noch der Rest der Familie Georg wiedergesehen. Ein Umstand, unter dem vor allem Jakob Kuisl litt, auch wenn er es nicht offen aussprach – und für ihn wohl fast der einzige Grund für diese weite Reise.

Aus dem Augenwinkel betrachtete Magdalena ihren Vater, der sich mittlerweile im Herbst seines Lebens befand. Wie er da an der kalten Pfeife zog, mit seinen nassen grauen Haaren, der von roten Adern durchzogenen Hakennase und dem zerzausten Bart, strahlte er eine Unnahbarkeit aus, die sich in den letzten Jahren noch verstärkt hatte. Seinem Ruf als Schongauer Scharfrichter hatte das nicht geschadet, im Gegenteil. Noch mehr als früher schon galt Jakob Kuisl als hervorragender Henker – stark, schnell, erfahren und gesegnet mit einem Verstand, so scharf wie die Klinge seines Richtschwerts.

Und doch ist er alt geworden, dachte Magdalena, alt und verhärmt. Besonders nach dem Tod der Mutter. Und der Georg fehlt ihm auch, ebenso wie mir. Sie sind sich so ähnlich …

»Verflucht, wenn die da vorne nicht bald ihre Karren in Bewegung setzen, geschieht noch ein Unglück. Bei Gott, das schwör ich, ein Unglück!«

Erneut sprang der Henker von den Säcken auf, wobei der Wagen gehörig zu wackeln begann. Der rattengesichtige ältere Bauer, der bislang geduldig auf dem Kutschbock gesessen hatte, musterte den zornigen Hünen jetzt ängstlich von der Seite. Sein Mund formte ein lautloses Ave-Maria, dann wandte er sich Magdalena zu.

»Bei Gott, sag deinem Vater, er soll sich gefälligst hinsetzen«, flüsterte er. »Wenn der weiter so tobt, gehen mir noch die Ochsen durch.« Er machte eine abfällige Handbewegung. »Oder ihr geht besser gleich zu Fuß nach Bamberg, weit ist es ohnehin nicht mehr.«

»Keine Angst, mein Vater beruhigt sich schon wieder. Ich kenne ihn. Im Grunde ist er ein grundgütiger, friedlicher Mensch.« Magdalena senkte verschwörerisch die Stimme. »Jedenfalls so lange, wie ihm nicht der Tabak ausgeht. Du hast nicht zufällig ein paar Blätter dabei, hm?«

Der Bauer runzelte die Stirn. »Seh ich etwa so aus, als würd ich diesen teuflischen Rauch trinken? Die Kirche hat’s verboten, und das aus gutem Grund. Das Zeug kommt direkt aus der Hölle, jedenfalls stinkt’s genau so.« Er schlug ein Kreuz und musterte den Schongauer Scharfrichter nun noch eine Spur misstrauischer.

Seufzend lehnte sich Magdalena zurück und biss sich auf die Lippen. Sie hatte dem Alten, der sie in Forchheim für ein paar Kreuzer mitgenommen hatte, wohlweislich nichts vom Beruf ihres Vaters erzählt und war auch sonst eher schweigsam geblieben. Als Henkerstochter wusste sie: Sollte der erzfromme Mann je erfahren, dass er einen leibhaftigen Scharfrichter samt Familie befördert hatte, würde er vermutlich in die nächstbeste Kirche rennen und ein Dutzend Rosenkränze beten.

Die Reise hatte die Kuisls auf einem der großen Rottflöße zuerst über den Lech nach Augsburg und dann über ein paar kleinere Flüsse bis nach Nürnberg geführt. Weil ihnen dort das Geld ausging, war es dann zu Fuß weitergegangen. Mittlerweile befanden sie sich nur mehr wenige Meilen vor Bamberg, umso ärgerlicher war nun die Verzögerung.

»Wollen wir nicht mal nachsehen, warum die Karren nicht weiterfahren?«, meldete sich nun die junge Barbara von einem der hinteren Kornsäcke. Gelangweilt ließ die Fünfzehnjährige ihre Beine über den Karrenrand baumeln. »Das ist allemal besser, als hier zu sitzen und dem Vater beim Schimpfen zuzusehen.« Sie zog eine Schnute und spielte mit ihrem Haar, das genauso schwarz war wie das von Magdalena. Überhaupt sah sie ihrer älteren Schwester verblüffend ähnlich. Barbara hatte die gleichen buschigen Brauen und ebenso dunkle Augen, die immer ein wenig spöttisch in die Welt blickten. Beides hatten sie von ihrer Mutter Anna-Maria geerbt, die vor einigen Jahren an einem Fieber gestorben war.

Magdalena nickte. »Du hast recht. Lass uns vorausgehen und schauen, was dort unten an der Furt vor sich geht. Soll der Griesgram doch allein vor sich hin brummen.« Sie zwinkerte ihrem Vater zu. »Vielleicht finden wir ja sogar ein wenig Tabak für dich.«

Doch Jakob Kuisl hatte die Augen geschlossen und schien irgendeiner inneren Melodie zu lauschen. Seine Lippen bildeten Laute, die Magdalena nicht deuten konnte.

Aber sie ahnte, dass es wie so oft ein längst vergessenes Kriegslied war.

Schon bald nachdem Simon mit seinen beiden Söhnen den dichten Kiefernwald jenseits des Hohlwegs betreten hatte, waren die Schreie und Rufe vom Wagenzug nur noch gedämpft zu vernehmen. Der Boden war übersät mit vom Regen feuchten, muffig riechenden Nadeln, die jedes noch so kleine Geräusch schluckten. Irgendwo in der Nähe schrie ein Eichelhäher, ansonsten herrschte eine Stille, die nach dem Lärm von vorhin fast unnatürlich wirkte. Selbst das Prasseln des Regens klang unter dem dichten Nadeldach seltsam fern. Auch die Buben schienen die beinahe feierliche Atmosphäre wahrzunehmen. Sie hatten zu quengeln aufgehört und hielten sich an den Händen ihres Vaters fest.

Simon lächelte. Es war wie so oft. Eben noch hätte er die beiden Quälgeister windelweich prügeln können, doch nun erfüllte wieder eine Liebe, so groß wie ein Ozean, sein Herz.

»Heute Abend seht ihr endlich euren Onkel Georg wieder«, sagte er in aufmunterndem Ton. »Der hat euch früher immer Schwerter aus Eschenholz geschnitzt. Erinnert ihr euch? Vielleicht schnitzt er euch wieder welche.«

»O ja, ein Richtschwert!«, schrie der kleine Paul. »Ich will ein Richtschwert und den Hühnern den Kopf abhacken! So wie bei der Stechlin im Garten! Darf ich, Vater? Bitte!«

»Untersteh dich!« Simon sah Paul scharf an. Noch immer dachte er mit Grausen an das Blutbad, das Paul vor einigen Monaten unter den Hühnern der Schongauer Hebamme Martha Stechlin angerichtet hatte. Am meisten hatte Simon dabei das Grinsen seines kleinen Sohnes verstört. Das Abschlachten der Tiere hatte Paul sichtlich Freude bereitet, der Junge hatte seine erste Hinrichtung gefeiert wie eine Messe.

»Ist der Onkel Georg jetzt auch ein Henker?«, fragte nun Peter, der ruhiger und verständiger war als sein jüngerer Bruder. Manchmal wirkte er weit älter als die fünf Jahre, die er zählte. Simon vermutete, dass es vor allem an dem ernsten, stets aufmerksamen Blick lag, mit dem Peter alle seine Gesprächspartner unter den zerzausten schwarzen Haaren hervor musterte.

Simon nickte, froh um die Ablenkung. »Du hast recht, Peter. Der Georg ist bei eurem Großonkel in Bamberg in der Lehre. Und wenn der Großvater mal zu alt ist, wird er wohl der neue Schongauer Scharfrichter werden.«

»Und dann ich, nicht wahr?«, fragte Paul begeistert. »Ich werd auch mal Scharfrichter!«

»Ver … vermutlich«, antwortete Simon zögerlich.

Plötzlich drückte Peter fest die Hand seines Vaters und blieb stehen. »Ich will kein Henker sein. Vor dem Großvater haben die Leute Angst, das will ich nicht. Sie sagen, er ist mit dem Teufel im Bunde und bringt Unglück.« Störrisch stampfte er mit dem Fuß auf. »Ich werd ein Bader, so wie du, Vater. Einer, der den Leuten hilft.«

Unwillkürlich erwiderte Simon den Händedruck. Tatsächlich sah ihm Peter jetzt schon bei Behandlungen über die Schulter. Auch konnte er bereits die ersten lateinischen Wörter lesen. Anders als sein Bruder Paul war er ganz versessen drauf, in den Büchern der Kuisl’schen Hausbibliothek die bunten Stiche zu betrachten. Stundenlang konnte er davor sitzen, während seine kleinen Finger über die Zeichnungen glitten.

Er ist wie ich, dachte Simon. Aber sie werden ihm niemals erlauben, Arzt zu werden. Nicht als Sohn einer Henkerstochter, nicht in diesen Zeiten.

»Ich rieche den Tod, Vater. Da vorne ist der Tod.«

Pauls dünne, helle Stimme riss Simon aus seinen Träumereien. Wie so oft, wenn Paul etwas Grausiges sagte, klang er dabei seltsam unbeteiligt.

»Riechst du ihn auch, den Tod? Er riecht ganz süß, wie eine faulige Pflaume.«

»Was meinst du mit …«, begann Simon, doch Paul hatte sich bereits von ihm losgerissen und war tiefer in den Wald hineingelaufen.

»He, zum Teufel, bleib stehen!«, rief ihm Simon nach. Aber Paul war mittlerweile zwischen den Kiefern verschwunden und hörte nicht auf ihn. Fluchend schulterte der Bader seinen älteren Sohn und rannte mit ihm durch das feuchte Dickicht, wobei er einige Male ins Stolpern geriet und fast stürzte. Zweige schlugen ihm ins Gesicht und rissen an seinen Beinlingen.

Nach einiger Zeit hörte Simon schließlich das Gurgeln von fließendem Wasser. Die Kiefern dünnten aus und gingen über in ein niedriges Auwäldchen mit vereinzelten Birken, zwischen denen sich ein kleines moorschwarzes Rinnsal wand. Am Ufer stand Paul und deutete stolz auf einen massigen, aufgedunsenen Körper, der zum Großteil im Bach lag.

»Hier, hier!«, schrie er aufgeregt. »Ich hab’s gefunden!«

Erst als Simon näher getreten war, erkannte er, dass es sich um den Kadaver eines kapitalen Hirschs handelte. Die Kehle des Tiers war so weit aufgerissen, dass der Kopf mit dem riesigen sechzehnendigen Geweih wie Treibgut im Wasser hin- und herpendelte. Auch der Bauch war aufgeschlitzt, durch das nasse Fell zogen sich tiefe blutige Striemen wie von einer Sichel oder einer Harke.

»Was um alles in der Welt …«

Vorsichtig setzte Simon Peter ab und ging langsam auf den Kadaver zu. Der süßliche Geruch von Verwesung lag in der Luft. Simon vermutete, dass der Hirsch erst wenige Tage tot war. Doch die Würmer, Käfer und Insekten hatten bereits mit ihrer Arbeit begonnen. Paul zog an dem Geweih, so dass der Kopf sich ganz zu lösen drohte.

»Lass das gefälligst!«, befahl Simon barsch. »Wir wissen nicht, ob der Hirsch krank war. Vielleicht sondert er giftige Dämpfe ab und könnte dich anstecken.« Doch noch während er dies sagte, kam er sich albern vor. Mit Sicherheit war der Hirsch nicht an einer Krankheit gestorben, er war gerissen worden. Die Frage war nur, welches Raubtier in der Lage gewesen war, ihm solch schwere Verletzungen zuzufügen.

Ein Rudel Wölfe? Ein Bär?

Nachdenklich sah Simon sich um. Die Stille, die ihm zuvor noch so angenehm erschienen war, wirkte plötzlich bedrohlich. Selbst wenn es ein großes Raubtier gewesen war, es war merkwürdig, dass es seine Beute nicht gleich verzehrt oder wenigstens in ein nahes Versteck gezogen hatte.

Vielleicht, weil es noch immer in der Nähe ist?

Irgendwo knackte ein Ast, als wäre etwas sehr Großes darauf getreten. Mit einem Mal schienen die Bäume, die die Lichtung umgaben, ein Stück auf sie zugerückt zu sein. Simon verspürte eine leise Beklemmung, die er sich nicht erklären konnte. Es war, als hielte der Wald den Atem an.

»Peter, Paul«, setzte er mit beherrschter Stimme an, »wir werden jetzt wieder zurückgehen. Die Mama macht sich bestimmt schon Sorgen. Kommt.«

»Aber das Geweih!«, quengelte Paul und zog erneut an dem verwesten Kopf. »Ich will doch das Geweih mitnehmen!«

»Nichts da.« Der Bader fasste seine beiden Söhne an den Händen und zog sie von dem Bach weg. Eine feine Blutspur, dünn wie ein Faden, kräuselte im Wasser. Urplötzlich überwältigte Simon eine Angst, so mächtig wie ein Gewitter, das mit Toben und Brausen unaufhaltsam heranrast.

Da vorne ist der Tod … Er riecht ganz süß, wie eine faulige Pflaume.

»Ich habe gesagt, wir gehen.« Simon setzte ein gezwungenes Lächeln auf. »Wenn ihr brav seid, erzähl ich euch, was für Naschwerk es auf den Bamberger Märkten gibt. Und wer weiß, vielleicht kauft euch der Onkel Georg ja morgen ein paar kandierte Äpfel. Also los.«

Murrend gab Paul seinen Widerstand auf und ließ sich von dem Kadaver wegführen. Zu dritt stapften sie durch das feuchte Auendickicht, und schon bald war das Gurgeln des Baches nur noch von fern zu vernehmen.

Mehrmals glaubte Simon, hinter sich ein Tappen zu hören, wie von einem großen Tier. Doch jedes Mal, wenn er sich umdrehte, war da nichts außer den dicht stehenden Kiefern, von denen der Regen tropfte. Als sie endlich wieder den Hohlweg mit den vielen Karren und den lärmenden Bauern erreichten, war von seiner Angst nur noch ein mulmiges Gefühl geblieben.

Und der Gestank von Verwesung, der in seinen Kleidern klebte.

Neugierig wanderten Magdalena und Barbara den von Fuhrwerken gesäumten Hohlweg entlang, der steil hinabführte zur Furt. Schlamm und Kot bespritzten ihre Kleider, mehrmals mussten sie grunzenden Schweinen oder ängstlich blökenden Rindern ausweichen. Die Reihe der Karren schien kein Ende zu nehmen.

»Ich frag mich, wie die alle hinter die Bamberger Stadtmauer passen sollen«, stöhnte Barbara.

»Das ist nicht Schongau, vergiss das nicht«, belehrte Magdalena sie. »Du hättest damals mit mir und Simon in Regensburg sein sollen. Da sind allein die Gassen so breit wie bei uns der Marktplatz.« Sie runzelte die Stirn. »Aber du hast recht. Wenn es nicht bald weitergeht, werden wir Bamberg nicht vor Sonnenuntergang erreichen, und die Bauern müssen draußen vor den Mauern bleiben. Morgen ist großer Schlacht- und Markttag, da will jeder der Erste sein. Kein Wunder, dass die Menschen zornig sind und drängen.«

Die beiden Schwestern eilten vorbei an schimpfenden alten Weibern mit Bergen von Kohlköpfen, Äpfeln und Birnen, sie passierten vor sich hin stierende Pferdeknechte und lärmende Großbauern, die ihr Getreide gleich karrenweise in die Stadt brachten. Mehr als einmal sprangen ein verirrtes Zicklein oder ein Kalb an ihnen vorüber.

Endlich hatten sie die Furt erreicht, die durch das vom Regen aufgewühlte Wasser und durch die vielen Menschen braun und schlammig war. Dort hatte sich eine größere Gruppe von Fuhrknechten und Bauern versammelt, die einen Halbkreis bildeten und auf etwas zu starren schienen, was sich vor ihnen auf dem Boden befand. Neugierig drängten sich Magdalena und Barbara durch die Reihen, bis sie ganz vorne am Ufer standen.

Überrascht hielt Magdalena den Atem an.

»Um Himmels willen!«, keuchte sie schließlich. »Was ist hier nur geschehen?«

Vor ihnen im vom Wasser umspülten Schlamm lag ein abgetrennter rechter Männerarm. Noch immer hingen daran die Fetzen eines wohl ehemals weißen Hemds, ein paar der Finger waren, vermutlich von Fischen, an den Kuppen leicht angeknabbert; am Oberarm ragten einige zerfetzte Muskelstränge hervor, doch ansonsten war der Arm noch in einem verhältnismäßig guten Zustand. Magdalena vermutete, dass er erst einige Tage, sicher jedoch nicht mehr als zwei Wochen im Wasser lag.

»Und ich sage euch noch mal, das war diese Bestie!«, ließ sich eben einer der Fuhrleute aus der Gruppe vernehmen. »Dieser Arm ist eine Warnung. Wer den Fluss überquert, wird von ihr gefressen!«

»Eine … eine Bestie?«, fragte Barbara mit großen Augen. »Was für eine Bestie denn?« Sie hatte sichtlich Schwierigkeiten, ihren Blick von dem grausigen Fund abzuwenden.

»Ha, hast du noch nicht von ihr gehört?« Ein weiterer Fuhrknecht, mit Schlapphut und zerrissener Jacke, spuckte neben den beiden jungen Frauen ins schlammige Wasser. »Ein Monstrum soll hier im Hauptsmoorwald sein Unwesen treiben! Es hat schon unzählige Menschen auf dem Gewissen. Wir können froh sein, wenn wir es heil in die Stadt schaffen.«

Der erste Fuhrmann, ein großer, breitgebauter Mann um die fünfzig, schüttelte schicksalsergeben den Kopf. »In der Stadt bist du auch nicht sicher«, knurrte er. »Mein Schwager wohnt in Bamberg. Der hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Büttel einen Arm und einen Fuß aus der Regnitz gefischt haben, gleich neben der Großen Brücke. Und jetzt das hier! Bei allen Heiligen, Gott schütze uns und unsere Kinder!« Er schlug ein Kreuz, und ein altes Weib neben ihm begann hastig, ihren Rosenkranz zu beten.

»Äh, das ist alles sicherlich sehr schlimm«, begann Magdalena vorsichtig. »Aber umso mehr sollten wir weiterfahren, bevor es dunkel wird.« Sie sah hinüber zu den Bäumen, deren Wipfel bereits in Schatten getaucht waren. Unwillkürlich musste sie an Simon und ihre beiden Söhne denken, die vermutlich noch immer dort drüben im Wald spielten. »Also, auf was warten wir?«

Der große Fuhrknecht sah sie fassungslos an, dann erklärte er so langsam, als würde er mit einem Kind reden: »Verstehst du denn nicht? Wir können die Furt nicht überqueren!« Zitternd deutete er auf den abgetrennten Arm. »Siehst du nicht, dass die Hand in unsere Richtung weist, als wollte sie uns warnen? Wer an dieser Stelle hinübergeht, ist des Todes!«

»In der Nähe von München lag auch einmal eine Hand am Rand einer Brücke«, warf der Mann mit dem Schlapphut ein und rieb sich nachdenklich das unrasierte Kinn. »Sie war mit einem bleiernen Sargnagel an der Brüstung festgenagelt. Ein paar Männer machten sich darüber lustig. Sie rissen die Hand ab, warfen sie in den Fluss und ritten über die Brücke. Da stürzte sie ein, und der Fluss riss die Männer mit sich. Sie wurden nie wieder gesehen!«

»Aber … aber wir können doch nicht alle hierbleiben bloß wegen eines Arms!«, erwiderte Magdalena kopfschüttelnd. »Hinter uns stauen sich bereits die Wagen!« Trotzdem überkam auch sie ein leises Zittern, als sie noch einmal den abgetrennten, bereits leicht verwesten Körperteil im Schlamm betrachtete. Was, in Gottes Namen, war seinem Besitzer hier in Wald und Sumpf zugestoßen?

»Wir sind alle verloren«, murmelte das alte Weib neben Magdalena und Barbara. »Das ist die einzige Stelle im Umkreis vieler Meilen, wo man den Fluss queren kann. Wenn wir hier die Nacht verbringen müssen, dann gnade uns Gott! Die Bestie wird uns alle holen.« Sie schlug ein weiteres Kreuz und sah hinüber zum Wald, der mittlerweile wieder ein wenig dunkler geworden war. Der prasselnde Regen wollte nicht aufhören.

»Vielleicht solltest du mal nach dem Simon und den Kindern sehen«, flüsterte Barbara ihrer älteren Schwester zu. »Wenn hier wirklich etwas herumstreift, dann ist es sicher besser, in der Nähe des Karrens zu bleiben.«

Magdalena nickte. »Du hast recht. Ich werde gleich …«

In diesem Augenblick ertönten hinter ihnen vertraute Stimmen. Als Magdalena sich umwandte, sah sie zu ihrer grenzenlosen Erleichterung Simon mit den beiden Buben, die sich einen Weg durch die Menge bahnten. Der kleingewachsene Bader wirkte blass und ein wenig besorgt, trotzdem huschte nun ein Lächeln über seine Lippen.

»Dein Vater hat gesagt, du bist hier unten an der Furt«, sagte er und deutete nach hinten, wo sich die massige Gestalt Jakob Kuisls näherte. »Er flucht wie ein Bierkutscher, weil noch immer nichts vorangeht.«

»Nun, wenigstens kennen wir jetzt die Ursache für die Verzögerung«, entgegnete Magdalena. Sie deutete auf den Arm am Boden. »Die Leute halten das für eine Warnung, den Fluss nicht zu überqueren. Und …« Sie wollte Simon noch mehr erklären, da stand ihr Vater bereits neben ihr. Jakob Kuisl würdigte die Umstehenden keines Blickes, stirnrunzelnd sah er hinab auf den abgetrennten Körperteil. Dann beugte er sich vor, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen.

»Nicht anrühren!«, zischte der Fuhrknecht mit dem Schlapphut. »Du stürzt dich und uns alle ins Unglück!«

»Weil ich einen verschimmelten Arm anlang?« Kuisl hatte noch immer die erkaltete Pfeife im Mund, so dass seine Worte nur schwer zu verstehen waren. »Wenn’s danach ginge, müsste das Pech an mir kleben wie an Hiob.« Vorsichtig nahm er den Arm hoch und inspizierte ihn.

»Bei Gott, was macht er da?«, keuchte der zweite großgebaute Fuhrknecht. »Es sieht ja fast so aus, als würde er daran riechen!«

»Äh, nicht ganz«, erwiderte Magdalena. »Es ist nur so, dass …«

»Der Mann, dem das hier mal gehörte, war eher schwächlich und schon älter«, unterbrach Kuisl sie und nahm endlich die Pfeife aus dem Mund. »Ich schätze, um die sechzig, nein, eher siebzig. Er war ein vornehmer Herr, hat auf jeden Fall eine Menge Pergamente unterschrieben und gesiegelt. Hm …« Er hielt sich den Arm nun so dicht vors Gesicht, als wollte er hineinbeißen. »Ja, ohne Zweifel ein Patrizier, dessen Frau schon vor einiger Zeit gestorben ist und der sich nach einer jüngeren Partie umsah. Vermutlich war er gerade auf Brautschau und befand sich auf Reisen. Aber was soll’s. Er hätte ohnehin nicht mehr lange zu leben gehabt. Die Gicht machte ihm bereits schwer zu schaffen, noch ein, zwei Jahre, dann wär’s aus mit ihm gewesen.« Kuisl nickte bedächtig. »Zum Teufel, dieser Arm dient uns allen als Warnung, nicht zu viel fettes Fleisch zu essen. Nicht mehr und nicht weniger. Doch nun hat er seinen Zweck erfüllt.«

In einem weiten Bogen warf der Henker den Arm in den brodelnden und schäumenden Fluss, wo er gleich darauf unterging. Die Menge schrie auf, als hätte Kuisl jemanden aus ihren Reihen ermordet.

»Was … was hast du gemacht?«, keuchte der Mann mit dem Schlapphut. »Das Zeichen …«

»Welches Zeichen? Das war nur ein Arm, mehr nicht. Und jetzt lasst uns endlich weiterziehen, bevor ich bei dem Sauwetter richtig ungemütlich werde.«

Ohne ein weiteres Wort stapfte Jakob Kuisl wieder hinter den Karren, während ihm die Menschen am Fluss fassungslos hinterherstarrten.

»Wer um alles in der Welt war das?«, fragte schließlich der stämmige Fuhrknecht. »Ein Zauberer? Ein Dämon? Woher weiß er so genau, wem der Arm gehört?«

»Sagen wir, er hat schon etliche abgetrennte Körperteile gesehen«, erwiderte Magdalena und drehte sich um. »In dieser Hinsicht hat er, äh … einige Erfahrung. Ihr könnt ihm also glauben.« Dann eilte sie gemeinsam mit Barbara und den anderen Kuisls ihrem Vater nach.

Schon bald hatten sie Jakob Kuisl eingeholt, der grimmig und schnellen Schritts den schlammigen Hohlweg entlangmarschierte. Simon hatte die beiden Knaben seiner Schwägerin Barbara überlassen und wandte sich nun neugierig an seinen Schwiegervater.

»Mein Kompliment, das war sehr eindrucksvoll«, sagte er, während er genau wie Magdalena versuchte, mit Jakob Kuisl Schritt zu halten. »Woher wusstet Ihr so viel über diesen Arm?«

»Zefix, weil mir der Herrgott Augen zum Sehen gegeben hat«, brummte Kuisl. »Das ist alles. Dazu gehört keine Hexerei. Kannst dir also das Speichellecken sparen.«

»Na, komm schon«, drängte Magdalena, die wusste, wie sehr ihr Vater es liebte, andere hinzuhalten. Auch sie war nun neugierig geworden. »Red endlich, bevor mein Simon wieder vor lauter Grübeln nicht schlafen kann.«

Kuisl grinste. »Verdient hätte er es ja. Aber meinetwegen.« Während sie weiter voranschritten, begann er, hastig zu erklären.

»Die Haut war faltig wie die eines alten Mannes, doch an den Händen sah man keine Schwielen, im Gegenteil, sie waren weich wie der Hintern eines Säuglings. Außerdem befanden sich an den noch vorhandenen Fingerkuppen ältere Tintenflecke, die sich tief hineingefressen hatten. Ach ja, und an einem der sehr gepflegten Fingernägel klebte ein winziger Fleck Siegellack. Wie gesagt, ich habe Augen. Mehr braucht es nicht.«

»Aber Euer Gerede von Brautschau und von Gicht«, beharrte Simon kopfschüttelnd, »was in Gottes Namen hat es damit auf sich?«

»Himmelherrgott, was bist du? Ein Bader oder ein Kurpfuscher? Hast du nicht die knotigen Gelenke gesehen und die weißlichen Flecke? Was liest du Bücher, wenn du den Menschen nicht lesen kannst?« Jakob Kuisl spuckte verächtlich auf den Boden. »Die Gelenke waren so dick, dass ich die blasse, kreisrunde Stelle am Ringfinger fast nicht gesehen habe. Der Mann hat den Ehering lange getragen, vermutlich mehrere Jahrzehnte, ihn aber vor einiger Zeit abgenommen. Das macht man nur, wenn man sich nach jemand Neuem umschaut. Er war auf Reisen, suchte wohl eine Frau. Und trotzdem …«

Nachdenklich hielt Kuisl inne und blieb stehen, während sich die Karren vor ihnen nun langsam in Bewegung setzten. Auch ihr eigener Wagen kam, gelenkt von dem alten Bauern, rüttelnd und quietschend näher.

»Was hast du?«, fragte Magdalena. »Gibt es vielleicht etwas, das du uns und den anderen bislang verheimlicht hast?«

Jakob Kuisl zuckte mit den Schultern. »Nun, da ist tatsächlich etwas, was mich grübeln lässt. Man könnte meinen, der Mann sei ermordet worden. Seine Mörder haben ihn im Wald liegengelassen, wo ihn schließlich wilde Tiere gefunden und zerrissen haben. Schließlich landete der Arm im Wasser und wurde heute mit dem Regen ans Ufer gespült …«

»Aber so war es nicht«, sagte Simon leise. »Nicht wahr?«

»Nein, so war es nicht. Ich habe mir das Gelenk angesehen. Dort sind keine Bissspuren. Der Arm wurde fein säuberlich abgeschnitten. Ein Tier war das nicht. So etwas macht nur ein Mensch. Dieser arme Teufel ist zerteilt worden wie ein Stück abgehangenes Wild. Doch warum und von wem, dafür habe selbst ich keine Erklärung.«

Der Henker schüttelte sich den Regen aus den Haaren und hievte sich auf den Kutschbock, wo ihn der Bauer, der die letzten Worte zitternd mit angehört hatte, wie einen fleischgewordenen Alptraum musterte.

Sie erreichten Bamberg kurz vor Sonnenuntergang durch das Langgasser Tor. In der letzten Stunde hatten sie mehrmals Wölfe heulen hören, allerdings sehr weit entfernt in den Wäldern. Trotzdem hatten die Laute ausgereicht, dass insbesondere Barbara nach den Vorkommnissen am Fluss kalkweiß wurde. War das etwa die Bestie, von der die Leute sprachen?

Wenigstens hatte der Regen endlich aufgehört, doch die Straße war immer noch so matschig und voller Pfützen, dass die Karren nur äußerst langsam vorankamen. Die ganze Gegend rund um die Stadt war durchzogen von kleinen Flüssen, Bächen und Kanälen, das sumpfige Land glich, besonders im Süden der Stadt, einer fast undurchdringlichen Wildnis. Im Osten hingegen lagen Felder und Äcker, die jetzt, Ende Oktober, jedoch kahl und unwirtlich aussahen.

Magdalena rümpfte angeekelt die Nase, denn der Geruch, mit dem die Stadt sie empfing, war so durchdringend, dass sie würgen musste. Am rechten Straßenrand verlief ein breiter Wassergraben, der kurz vor dem Tor verlandete und einen zähen, stinkenden Morast bildete. Faules Obst und die Kadaver kleinerer Tiere trieben in den spärlichen Pfützen. Über den Sumpf führte ein breiter, morscher Steg auf die Stadtmauer zu, vor dem sich nun, kurz vor Toresschluss, die Wagen stauten. Nicht wenige ihrer Besitzer würden wohl auf den Brachfeldern vor der Stadt nächtigen müssen, eine Vorstellung, die Magdalena nach den düsteren Gesprächen der Fuhrknechte und ihrem unheimlichen Fund am Fluss erschaudern ließ. Was in Gottes Namen lauerte in den Wäldern rund um Bamberg?

Hastig verabschiedeten sich die Kuisls von dem alten Bauern, der sichtlich erleichtert war, sie endlich loszuwerden. Dann strebten sie auf das schmale Fußgängertor neben der Wagendurchfahrt zu. Sie kamen keinen Augenblick zu früh. Schon vor einiger Zeit hatten die Kirchturmglocken die Bamberger Bürger, von denen viele auf ihren kleinen Gemüsefeldern vor der Stadt gearbeitet hatten, zur Heimkehr gerufen. Nun stand der Wachmann mit dem Schlüssel neben der Pforte und winkte die Letzten herein. Seine Miene wirkte besorgt, fast ängstlich. Nur kurz fragte er die Kuisls nach ihrem Begehr und schob sie dann hastig durchs Tor.

»Nun macht schon«, blaffte er und gab der am Ende des Zuges schlendernden Barbara einen Schubs, damit sie schneller lief. Er deutete auf die Sonne, die eben hinter der westlichen Stadtmauer versank. »Bald ist’s hier dunkel wie in der Hölle.« Fröstelnd rieb er sich die Hände. »Verfluchte Herbstnächte, da verschwindet das Tageslicht schneller, als man Amen sagen kann.«

»Wenn du dir vor Angst in die Hosen scheißt, hättest du vielleicht besser Bäcker werden sollen und nicht Wachmann«, erwiderte Kuisl grinsend, während er den für ihn viel zu niedrigen Torbogen passierte. »Dann würdest du jetzt schon neben deiner Frau im Bett liegen und ihren fetten Teig walken.«

»An deiner Stelle würde ich den Mund nicht so voll nehmen, Großer. Was weißt du schon von dieser verfluchten Stadt?« Der Wächter schien noch etwas ergänzen zu wollen, doch dann zuckte er nur mit den Schultern und schlurfte die wacklige Treppe zur Wachstube hinauf, um dort seinen nächtlichen Dienst anzutreten.

Blinzelnd spähte Magdalena nach vorne in die Schatten, wo die ersten Häuser begannen. Das letzte Mal, dass sie eine größere Stadt betreten hatte, war vor einigen Jahren in Regensburg gewesen. Damals hatte die Sonne geschienen, es war Hochsommer gewesen, und die Größe und Pracht der Gebäude hatten ihr beinahe den Atem geraubt. Die Ankunft in Bamberg hingegen hatte etwas Bedrückendes. Das mochte auch an der herbstlichen Jahreszeit liegen, denn mit der plötzlich eintretenden Abendkühle war ein Nebel aufgezogen, der zunächst in kleinen Fetzen, dann in immer größeren Schwaden über die Stadt hinwegzog und sich wie eine dicke Decke auf die Häuserdächer senkte. Hinter dem Tor schloss eine breite Gasse an, die jedoch schon bald in ein Labyrinth aus verwinkelten, ungepflasterten Gässlein überging.