Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

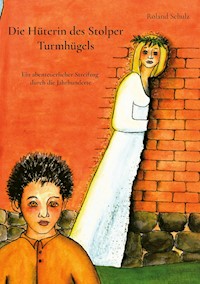

Seitdem der "Alte" Besucher durch den Stolper Turm führt, gerät er immer stärker in dessen Bann. Zehn Zeitreisen führen ihn zu Burgundern, Slawen, Wikingern bis hin zu Hohenzollern. Auf jeder Reise begegnet er der geheimnisvollen Hüterin des Stolper Turmhügels, die ihm einen Auftrag erteilt. Ein Mann mit wasserblauen Augen setzt alles daran, den Zeitreisenden zu töten. Doch da ist ja noch der treue Lato, sein junger slawischer Blutsbruder. Sie erleben Abenteuer, die sich sämtlich auf archäologische Funde rund um den heutigen Stolper Turm beziehen: Mit reich ausgestatteten Fürstengräbern, heimlich vergrabenen Schätzen, mächtigen Slawenburgen und sogar einem der sagenumwobenen Ulfberth - Schwerter. Jeder Leser wird den Stolper Turm, die Uckermark, nach diesen Zeitreisen mit anderen Augen sehen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 427

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Burgunder verlassen den Turmhügel im 4./5. Jahrhundert

Daheim – Die rätselhafte Völkerwanderung

Slawen siedeln am Turmhügel – Landnahme im 7. Jahrhundert

Daheim – Das slawische Zeitalter hat begonnen

Bärenjagd und Götterdank – 8. Jahrhundert

Daheim – Die mächtigen Jäger des Mittelalters

Die erste echte Burg im beginnenden 9. Jahrhundert

Daheim – Burgenbau und Bodenschätze

Ottonen unterjochen Slawen – Ukranen werden 934 tributpflichtig

Daheim – Die slawischen Stämme verbünden sich

Der große Slawenaufstand 983 – Lutizenbund

Daheim – Die Religion der Slawen

Im Wohlstand wachsen Hierarchien – 11./12. Jahrhundert

Daheim – Blüte von Handwerk, Handel und Landwirtschaft

Die letzten westslawischen Bastionen im 12. Jahrhundert

Daheim – Der Untergang der heidnischen Slawen

Der Turmbau zu Stolpe im 12./13. Jahrhundert

Daheim – Der eingemottete Turm

Der Turm brennt – um 1446

Daheim – Rätsel um den Turm und die Bewohner

Ostergottesdienst und Eiertrudeln 2022

Prolog

Jetzt sitze ich hier vor einem Stapel loser Blätter.

Keiner wird mir glauben, was ich bei meinen Zeitreisen erlebt habe. Ich würde mir wohl selbst nicht glauben, wenn ich nicht wüsste, dass ich alles, was auf diesen Blättern steht, gesehen, erlebt, überstanden habe. Ich füge es nun zu diesem Buch zusammen.

Es ist an der Zeit.

Lange habe ich mich vor dem Vorhaben gedrückt, bedeutet dies doch, ein letztes Mal durch Erinnerungen zu reisen, die ich gerne unter ihrer Staubschicht ruhen ließe.

Mich ein letztes Mal vergangenen Geschichten zu stellen, mutterseelenallein, die mich in jeder Nacht wasserblau verfolgen.

Angst vor den Dämmerstunden kannte ich vor diesen Geschehnissen nicht.

Ja, es ist an der Zeit.

Danach werde ich meine Erinnerungen so tief begraben, wie nur möglich.

Doch zuvor muss ich beim Schreiben noch einmal durch die Zeiten reisen. Ich habe es der Hüterin versprochen. Und Maria.

1 Burgunder verlassen den Turmhügel im 4./5. Jahrhundert

Mir ist eiskalt. Alles dreht sich, fühle mich ausgeliefert. Spüre Gefahr, müsste losrennen, doch meine Muskeln bleiben taub. Bloß weg. Lauf, lauf endlich los! Zugleich ist da etwas in mir, das denkt wie ein kleines Kind: Was ich nicht sehe, existiert nicht. Darf nicht existieren.

Mir bleibt keine Wahl. Öffne unwillig ein Auge. Gerade einen Spalt. Fühle mich wie nach zwei Stunden Achterbahnfahrt, mein Magen rebelliert, ich muss mich übergeben. Kauere auf dem Boden, würge bittere Galle. Versuche, mir mühsam zu erschließen, wo unten, wo oben ist. Liege auf nassem Boden, wie achtlos hingeworfen. Wie bin ich hier gelandet? Blicke mich um. Im Rücken irgendein düsteres Gestrüpp. Von einem nahen Hügel Feuerschein. Matte Geräusche, die ich nicht einordnen kann. Menschen wie Scherenschnitte, die ab und an davor auftauchen, vergehen. Dann trifft es mich wie ein Blitz. Das ist kein Ort, an den ich mich erinnere, an dem ich sein möchte. Will laut um Hilfe schreien, doch mir ist, als würde eine feste Hand meinen Mund verschließen. Was, wenn Menschen meine Rufe hören, denen ich hier besser nicht begegnen will? Noch kann ich mich verbergen. Nur wo?

Richte mich behutsam auf. Gott sei Dank, alles in Ordnung meine Beine tragen mich, wenn auch zitternd. Blicke an mir hinab. Barfuß, gekleidet in weite Hosen, ein kratzendes knopfloses Hemd fällt bis zu den Oberschenkeln. Um die Hüfte ein Seil, unter dem ein Messer steckt. Was soll das? Ist das alles nur ein Scherz? Bin ich in einem Laientheater gelandet, Überraschung? Gar in einem mittelalterlichen Rollenspiel? Hat mich jemand entführt, betäubt, ausgeraubt, hier abgelegt?

Versuche mich konzentriert zu erinnern, doch da kommt jemand auf mich zu. Jetzt ist es für Flucht zu spät. Energischen Schrittes, drohend, wie mir scheint. „Da bist Du ja. Musst Dich immer rumtreiben,“ und schon brandet ihre Rechte an meine Backe. „Los Bosor, los jetzt, wir verpassen noch die Versammlung.“ Eine Hand packt meinen Oberarm wie eine Stahlklaue, zieht mich neben sich her. Ihre Sprache klingt seltsam abgehackt, doch ich verstehe sie. Nein, so schmerzhaft kann kein Theater sein, das ist real. Wer ist diese Frau, deren Hände harte Arbeit gewöhnt sind? „Ich kann das nicht begreifen. Es geht um unsere Zukunft und Du hockst da am Schlehengrund und träumst vor Dich hin. Die Flussfrauen werden Dich holen und Du merkst es nicht einmal. Na warte, Deine Träumereien werde ich Dir austreiben.“ Ich ducke mich, doch kein nächster Schlag. Mit einem energischen Zug reißt sie mich nach vorne, dreht mich um, sieht mir in die Augen. Hageres Gesicht, verkniffene Augenschlitze, die sanft gebogene Nase mag so gar nicht in ihr wutverzerrtes Faltenantlitz passen.

„Los, rede gefälligst mit mir!“ „Ich wollte nur kurz austreten, dann wäre ich schon zum Feuer gekommen“, höre ich mich zu meiner Verwunderung in ihrer weichen Sprache reden. Ich kann verstehen und reden, obwohl ich nicht die leiseste Ahnung habe, welche Sprache dies sein soll. All diese Zischlaute, mit diesen sanften s-, sch- und psch-Tönen.

Die Falten in ihrem hageren Gesicht glätten sich mühsam. „Und dazu musst Du in der nassen Wiese sitzen? Naja, Deine Mutter kann Dich ja suchen gehen. Bosor, Du bist im 14. Winter, fast ein Mann! Wie soll ein Träumer wie Du eine Frau finden? Menschenskinder, jetzt los, sonst verpassen wir noch wegen Deiner Spinnereien die Entscheidung.“

Meine Mutter? Nein niemals, ich kenne meine Mutter; diese derbe Frau ist es jedenfalls nicht. „Nun komm schon, oder muss ich Dich bitten, ...“ nimmt ihre Rechte bereits wieder Anlauf.

Beim Gedanken an ihren Eisengriff setze ich mich in Bewegung, eile hinter ihr her, so schnell ich kann. Meine nackten Fußsohlen schmerzen, wenn ich auf Äste, auf scharfkantige Steine trete. Einmal rutsche ich auf dem glitschigen Boden aus, fange mich im letzten Moment, versuche krampfhaft, mit der fremden Frau Schritt zu halten. Ich muss das jetzt überleben, bloß keine Fragen stellen. Weiß nicht, wo ich hier gelandet bin. Ich weiß nur eins, wenn ich mich zu erkennen gebe, einen Fehler mache, dann ist es aus mit mir. Dann lande ich wegen Zauberei auf dem Scheiterhaufen. Ich weiß das einfach, als ob es mir jemand verraten hätte. Wach sein! Wie kann sie den Weg in finsterer Nacht so sicher finden? Oh Gott, wo bin ich hier nur gelandet?

Jetzt haben wir die leichte Anhöhe auf einem Zickzackpfad erklommen. Mannshohe Flammen beleuchten eine Menschenschar, die in vier oder fünf Kreisen auf dem bloßen Boden sitzt. Sämtliche Blicke gebannt auf einen Mann gerichtet. Der einzige, der steht. In seiner rechten einen Stab, keinen Meter lang. Wenn ich richtig sehe, sind Schnitzereien in ihn gekerbt. Ich recke mich, will mehr erkennen, schon reißt mich die bekannte Hand zu sich, zieht mich hinunter, falle neben sie, auf nackten Boden. „Mutter“ lauscht gebannt dem Redner, ich puste erst einmal durch.

Was ist nur passiert? Doch für Gedanken bleibt keine Zeit. Ich bin hier, keine Ahnung wo und fühle mit jeder Faser, dass es um mein Überleben geht. Alles andere muss ich unterdrücken. „Nicht auffallen,“ spricht eine leise Stimme in meinem Kopf. Jetzt auch noch das. Fange ich an zu spinnen? Bin ich hier in einer Anstalt gelandet? Sollte es ein Rollenspiel sein, muss ich doch aussteigen können? Muss wissen, wie ich hierhergekommen …; meine Haare stellen sich, ich fürchte mich vor mir selbst. „Schluss jetzt!“ tönt die fremde Stimme ein nächstes Mal in mir.

Mit halb gesenktem Kopf unter fast geschlossenen Lidern sondiere ich meine Umgebung. Bunt gemischt, Männer, Frauen, Kinder in der Menge. Ihre Haare überwiegend braun, wenige schwarz, einige rötlich, nur blond scheint zu fehlen. Frauen und Kinder sitzen weiter hinten, die ersten Reihen gehören den Männern. Es riecht nach Feuer, altem Fett, nassem Fell und kalter Erde. Die Männer tragen Gewänder wie ich, einige ein Fell über ihrer Schulter. Im Gesicht ein Vollbart oder wenigstens ein langfallender Schnauzer. Kein einziger bartlos. Wenige, die Lederschuhe tragen, knöchelhoch, vorne breit. Alles würde ich geben für so ein Paar.

Das Feuer drängt die klamme Nachtkälte mühsam ein Stück ins Dunkel. Sattgelbe Funken steigen auf, beleuchten Rauch, schweben noch goldfarben den einen oder anderen Meter, ehe sie wie eine Sternschnuppe silberweiß verglühen. Ab und zu ein Knall, wenn Holz stiebend kracht. Die Menge scheint dies gar nicht zu registrieren. Würden es kaum merken, wenn ein Funken in einem Pelz landen würde. Starren gebannt auf den Mann mit dem geschnitzten Stock. Wenn ich doch nur ein wenig näher an die Wärme rücken könnte. Spüre ein fieses Kratzen im Hals. Nein, so ein Dasein bin ich nicht gewöhnt. Das werde ich nicht lange überleben.

Plötzlich stupst es mich an der linken. Ich fahre zusammen, bin ich entlarvt? Sehe hin - zucke zurück. Einer der hochbeinigen kräftigen Hunde schnüffelt interessiert an mir. Wie verhält sich ein echter „Eingeborener“ in Momenten wie diesem? Ich beschließe ihn, einfach zu ignorieren. Bis ihn ein Nachbar endlich mit einem harten Klaps auf die Hinterhand fortscheucht. Ein Aufheulen und verschwunden ist er im Dunkel.

Mit was man sich alles auseinandersetzen muss, wenn man keine Ahnung von den Gepflogenheiten hat! Nein, das hier ist kein Spiel. So realistisch kann kein Spiel sein. Niemals. Ich glaube, ich bin in einer anderen Zeit gelandet. Aber, das ist doch Blödsinn. Was dann? Ein Wunder, dass ich ihre Sprache verstehe, selbst spreche.

Die Frauen sind gekleidet wie „Mutter“. Langer Rock, Hemd ähnlich dem der Männer, allerdings in den Rockbund gesteckt, manche noch einen breiten Schal um den Hals. Ihre langen Haare quer durch alle Alter zu einem dicken Zopf geflochten. Einige tragen mehrere feine Zöpfe, um ihren Kopf gelegt. Schuhe, soweit ich erkennen kann, hat keine von ihnen.

Mein Magen knurrt vernehmbar. Spüre den Seitenblick meiner „Mutter“, tue so, als ob ich ihn nicht bemerke. Sie beugt sich zu mir, flüstert erstaunlich sanft, „heb Dir deinen Hunger für das Beschlussmahl auf, mein Kleiner. Wir werden Dich schon satt kriegen.“ Ich nicke und denke, was ist denn das schon wieder für ein Begriff. Fragen kann ich nicht. Mahl jedenfalls verstehe ich und das macht Hoffnung.

Keiner der Fremden beachtet mich, so kann ich den Redner mustern. Ohne dass ich es gemerkt habe, steht nun ein anderer Mann vor dem Feuer, den Stab in seiner Hand. „Bevor wir unsere Entscheidung treffen, mögen die Händler sprechen, die an unserem Feuer Gastfreundschaft genießen.“ Ein Raunen geht durch die Menge, als ob sie wüssten, dass an den folgenden Stunden ihr künftiges Leben hängt. Einige nutzen den Moment, um sich bequemer zu setzen. Sämtliche Blicke hängen an einem großgewachsenen Krieger, Schwert über seiner Schulter, mit wallendem schwarzen Bart. Als ob er allein ihr Schicksal tragen würde. Der Hüne blickt nach links, nickt auffordernd in Richtung eines wundersam gekleideten Mannes. Dieser erhebt sich mühsam, er mag bereits 50 Winter auf dem Buckel haben; sein schulterlanges Haar leuchtet weiß, geht auf den Krieger zu, der ihm den Stab in die Hand drückt und verkündet: „Nun berichte meinem Volk, wie Du mir berichtet hast. Sprich, solange Du den Redestab in der Hand hältst. Niemand wird Dich unterbrechen.“ Sein drohender Blick gleitet durch die Runde, lässt kein Gesicht aus, verharrt auf einigen, dann erst setzt er sich in. Das muss der Chef sein!

„Seid gegrüßt, Friede in Euren Hütten, die Göttin des Regenbogens behüte Eure Felder“, beginnt der Händler. Ich mustere ihn neugierig. Schmale Statur, seine Haut scheint einen dunklen Teint zu haben, ein bodenlanges blaues Kleid, braune Weste, stattlicher Silberring im linken Ohr. Tragen Händler Frauenkleider, Frauenschmuck? Doch das Seltsamste ist seine Mütze, die mich an irgendetwas erinnert, nur was? Ja, wie eine Pudelmütze ohne Bommel, und dann noch aus leuchtendem Stoff, irgendwas mit silber, das den Feuerschein reflektiert. „Pudelmütze?“, möchte ich dieses sonderbare Wort erforschen. Doch schon hängen meine Augen wieder an den Lippen des Fremden.

„Noch sind die Wege für unsere Karren gut. Nachts herrscht Frost und wir werden noch ein Stück weiter gen Osten ziehen, ehe wir unser Lager wie jedesmal in Chromja aufschlagen.“ Was will der denn, uns mit einer Reisebeschreibung den Abend verkürzen? Das sollen die Menschen ja in Zeiten ohne elektronische Unterhaltung so gemacht haben, schießt es mir durch den Kopf.

Elektronische Unterhaltung? Woher komme ich? Wieder will sich etwas erinnern, meine Herkunft furchtsam rekonstruieren, doch ich muss zuhören, mich einfinden. Das ist meine einzige Chance. Wenn nur einer merkt, dass ich nicht dazu gehöre, ein Avatar bin, töten sie mich. Wieder so ein Wort, was ist ein Avatar? Ich spüre, wie meine Hände zittern. Kalter Schweiß am Rücken, in den Achseln. Am liebsten würde ich duschen. Was soll denn das schon wieder sein? Das führt zu nichts, ich muss ganz und gar hier sein. Sonst komme ich hier nicht lebend raus. Das jedenfalls weiß ich sicher.

„Wie Ihr wisst, haben wir Euer Lager mit vier Karren und 18 Männern im Mond der springenden Knospen erreicht. Im Namen meiner Männer danke ich ein weiteres Mal für das Gastrecht, dass Ihr uns gewährt.“ Ich kann ihn kaum verstehen. Er spricht die Sprache der Menschen hier, doch ohne „R“ und ohne Pausen. Als wären sämtliche Sätze ein einziges endlos langes Wort. Spricht wie ein unablässig plätschender Brunnen. Doch ja, wenn ich mich konzentriere, die Augen schließe, muss es gehen.

„Wir sind nun ein letztes Mal bei Euch. In Chromja werden wir handeln, wie es bereits unsere Väter gehalten haben. Unsere Bestände aufstocken. Anschließend heuern wir Begleiter zu unserem Schutz an und ziehen zurück nach Südwesten. Danach werden wir uns niemals wieder sehen.“ Hier macht der Händler eine Pause, blickt ernst in die Gesichter seiner Zuhörer. Als wollte er keinen auslassen. Ein Gemurmel schwillt an wie ein Fluss nach Starkregen, ein Mann in der zweiten Reihe springt auf und bellt „Warum? Wir brauchen Eure Ware, die Stoffe, Waffen, den Schmuck, all die Gewürze, Salz und ...“ Der Krieger mit dem wallenden Bart, ich taufe ihn für mich Schwarzbart, hebt nur seinen rechten Arm, bleibt sitzen. Diese Geste genügt und alles verstummt, selbst der aufgebrachte Mann hat sich wieder gesetzt. Puhhh, die sind aber gut dressiert, staune ich. Wie man sich täuschen kann.

„Wir haben Euer Lager in der Zeit der springenden Knospen erreicht. So wie jedes Jahr. Doch hat einer von Euch nur eine einzige geöffnete Knospe entdeckt? Ich jedenfalls nicht. Das war das letzte Jahr so und all die Jahre zuvor. Das Land ist wütend, die Götter haben sich abgewandt. Seht doch in Eure Vorratsspeicher. Sie werden bald leer sein. Ich sehe Eure Gesichter, Eure Bäuche sind schmal wie Weidenblätter. Das Wetter ändert sich, wir haben auf dem Weg zu Euch zahlreiche Siedlungen passiert, gehandelt, überall das gleiche Bild. Im weiten Kreis beklagen die Menschen Missernten und ich frage mich, wo sind Eure Neugeborenen?“ Hier macht der schmale, hoch geschossene Händler eine Pause, blickt in den Menschenkreis, eine Frau beginnt zu schluchzen, Köpfe nicken.

Sie müssen verhungert sein, schießt es mir durch den Kopf. Vielleicht setzen sie Kinder in schlechten Zeiten auch einfach aus?

„Das alles könnte uns nicht vom Handel mit Euch abhalten. Wir ziehen in guten und schlechten Zeiten auf unseren alten Routen. So wie wir und unsere Vorfahren es seit Generationen halten. Doch unsere Wege werden unsicherer. Mit sechs Karren und 31 Mann sind wir losgezogen. Wo Missernten und Hunger herrschen, gibt es Zwist, werden Männer rabiat, zu Räubern, Mördern sogar. Dreimal sind wir auf unserem Weg von den weißen Bergen überfallen worden. Zwei Karren wurden bei Überfällen zerstört, sechs unserer Männer getötet, sieben sind geflohen. Ich sage Euch, die Zeiten werden wilder und das ist noch lange nicht das Ende.“ Hier macht er wieder eine Pause. Kann das ein Orientale sein? Wir sind hier im Nordosten, hat er gesagt. Aber wo ist sein Bezugspunkt zu Nordosten. Der Nordosten kann überall sein. Und wo wachsen weiße Berge? Ob er schwindelt, uns übers Ohr hauen will, bessere Preise von uns erzielen? Ja, Händlerherzen denken so.

„Das ist längst nicht alles. Das ewige Reich der Römer steht auf schwachen Beinen. Sie ziehen sich hinter endlose Holzwälle zurück. Wollen ihr Reich schützen und wissen doch, dass es nicht reichen kann. Dort wird Land frei, gutes Siedlungsland mit zwei Ernten im Jahr. Das Wetter ist wärmer, Regen für Korn fällt genug. Das hat sich herumgesprochen. Viele Gruppen sind uns auf unserem Weg zu Euch entgegengekommen.“ Schon wieder aufgeregtes Gemurmel, das unwillig abebbt, als sich Schwarzbart stumm erhebt.

„Selbst das wäre nicht Anlass genug, unsere Handelswege zu hinterfragen. Doch von Osten nähern sich hunnische Heere, die uns vernichten werden. Ich könnte Euch grausame Geschichten von ihrem Tun erzählen, doch nur so viel: Sie töten alles und jeden, die in ihre Hände fallen. Lassen den Überfallenen einen Fluchtweg, lassen einige zum Schein entkommen, ehe sie diese dann niedermetzeln. Allein jungen Kriegern, die zu ihnen überlaufen, geben sie eine Chance. Um diese im nächsten Kampf in den Tod zu schicken. Kinder werden ausnahmslos getötet. Gefangene Frauen dienen ihrem Vergnügen. Mit ihren wendigen Pferden, ihren Bogen, mit ihrer schieren Menge walzen sie alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Das sind keine Menschen, das sind wilde Hunde.“ Er spuckt aus. Es soll verächtlich scheinen, doch in seiner Stimme schwingt Angst. Hält inne, als müsse er nach den nächsten Worten suchen, sie geschickt wählen, als hänge davon seine Zukunft ab. Kein Ton diesmal von der Menge, bebendes Schweigen lastet über dem Platz. Die Menschen blicken sich betreten an.

„Von Ostreisenden habe ich gehört, dass sie bereits den Fluss der grünen Störe erreicht haben. Für einen Reiter sind das keine 20 Tagesreisen von hier. Sie kommen langsam voran, aber stetig. Sie sagen, Attila und sein Gefolge lebten in einem fahrenden Palast, der von 100 Ochsen gezogen würde. Ich sage Euch, diese Flut wird über jeden von Euch hereinbrechen und wenn sich das Wasser zurückzieht, rot von Blut, wird keiner mehr am Leben sein.“ Jetzt branden aufgeregte Stimmen los.

„Willst Du Furcht säen, uns vom Land unserer Vorväter treiben?“ - „Wer bezahlt Dich für Deine Lügen?“ - „Was können wir tun außer kämpfen?“

Ein erstes Messer blitzt in einer Faust, erregte Männer drängen Richtung Händler. Andere versuchen Einhalt zu gebieten. Diesmal muss sich der Krieger erheben, seine mächtigen Arme ausbreiten, „Schluss“ brüllen. Ein letztes Mal schafft er Ruhe.

Der Händler steht ruhig wie eine Statue aus Eis, lediglich seine Hand löst sich widerwillig, so will es scheinen, vom Schwertknauf. Zwischen seine Augen haben sich zwei senkrechte Falten geschoben. „Wenn auch nur eins meiner Worte Lüge sei, so sollen die Götter mich strafen. Ich spreche wahr. Noch rasten die Reiterhorden. Ihre Pferde sind ausgelaugt. Ihre Vorräte verbraucht. Doch möglicherweise werden sie im Blütenmond weiterziehen. Dann wären sie im Erntemond hier bei Euch im Land der fließenden Sümpfe. Mag sein, sie kehren in ihre Heimat zurück. Ihre erbeuteten Schätze in Sicherheit zu bringen. Doch sie werden kommen. In diesem, im nächsten Jahr, später vielleicht. Sie werden kommen. Und dann gnaden Euch sämtliche Götter. So sie noch über Euch wachen.“

Gotteslästerei? Schwarzbart kann seine brodelnden Leute nicht länger zurückhalten. Sie ahnen, was die Botschaften des Händlers für sie bedeuten. Aufgeregte Stimmen peitschen durch die Nacht. „Still. Wir machen eine Pause von drei Stäben, danach kommen wir hier am Feuer zusammen und beraten, wie es sich geziemt. Die Zeit für eine Entscheidung ist nahe.“

Da konnte er im letzten Moment noch einmal Dampf aus dem Kessel nehmen, staune ich, als mich ein fieser Ellbogenstoß aus meinen Gedanken reißt. Mir will die Luft wegbleiben, doch dafür ist keine Zeit. „Soll der Häuptling zweimal sprechen? Du bist doch zu nichts. Los. Er hat befohlen, Du und Swarne sollt neues Holz bringen.“

Ich springe auf, halte meine linke Seite, folge ihrem Blick über die durcheinander redende Menge, bis ich in einem hochgereckten Spitzmausgesicht lande, das mir fordernd zunickt. Dränge in seine Richtung, folge ihm schweigend. Er mag wenig älter sein. Stolpere ihm hinterher in die nasse Dunkelheit.

Spüre erneut, wie sich Kälte durch meine nackten Sohlen bohrt. Swarne, so nannte ihn die Frau, stoppt, wendet sich um, mustert mich hastig. „Nimm trockenes Holz. Nur die großen Stücke, Du Träumer.“

Ich stehe vor einem gefällten Baum, dessen Stamm fehlt. Wir brechen im Dunkeln schweigend große Äste aus der Krone. Ab und an ein scharfer Knall. Swarne nimmt eine Axt zuhilfe, wo Armeskraft nicht ausreicht. Wo hat er die denn her? Für mich scheinen die Äste alle gleich trocken. Stapeln sie auf zwei Haufen. Meine Hände schmerzen vom brechenden Holz. Splitter brennen unter der Haut. Es riecht erfrischend sauer. „Weiter, Du faule Ratte, wir brauchen mehr“, herrscht mich Swarne an. Ich mag ihn nicht, den Schlacks. Ganz und gar nicht. Im Feuer schienen seine Haare einen Blick lang blond. Aber das ist Quatsch. Sie haben alle braunes, schwarzes und rotes, wenige weißes Haar, wenn ich richtig gesehen habe. Morgen bei Tageslicht werde ich mich besser zurechtfinden.

Au, der nächste Splitter jagt mir ins Fleisch. „Pass doch auf“, zische ich mich an. „Sonst wirst Du kein Morgen erleben.“ In Selbstgesprächen kenne ich mich aus. Seitdem ich Kind bin, rede ich mit mir in schwierigen Situationen, spreche mir Mut zu ...

Endlich scheinen die Astbündel für Swarne groß genug. Wie sollen wir die nur zum Feuer schleppen? Da werden wir wohl mehrmals gehen müssen. Auch egal, den ersten Abend muss ich überleben. In diesem Gedanken wirft Swarne mir wortlos ein Seil zu. Ich bin so überrascht, dass es mich ungeschützt an meiner Brust trifft. Zucke zusammen, lasse mir den Schmerz nicht anmerken. Auf keinen Fall darf ich Schwäche zeigen. Mache das, was er tut. Das Seil um mein Holzbündel, durch eine Schlaufe gezogen, die Last auf den Rücken geworfen und gebückt losziehen. Dabei muss ich grinsen, ich komme mir vor wie sein Schatten, jede meiner Bewegungen folgt seiner, ein paar Sekunden zeitverzögert. Nur einen Moment Leichtigkeit, dann drückt mich mein Bündel zurück in die Realität. Ich darf nicht weiter auffallen, sonst kommen sie mir auf die Schliche. bloß nicht ausrutschen, mein Bündel fallen lassen.

Ich schwitze, dann und wann fährt mir eine Böe durch die Kleider. Wie eine Eishand, die sich auf meine wehrlose Haut legt. Welches Schicksal hat mich nur hierher geführt? Klammere mich an meine letzte Hoffnung: Ich werde aufwachen und alles war nur ein Traum. Wie ein Ochse weiter, geduldig Schritt für Schritt. Ganz da sein, nicht denken. bloß nicht denken! Der Boden wird heller, Swarne wirft einen schwachen Schatten, das Feuer, endlich; Menschen öffnen uns eine Gasse, im nächsten Augenblick krachen unsere Bündel auf den Boden. Ich fast mit, doch meine zittrigen Knie knicken nicht ein. „bloß nicht auffallen!“ Wer spricht da nur in meinem Kopf?

„Los, Nichtsnutz, Äste auflegen.“ Ja, das Aas hat tatsächlich hellblondes Haar. Ich werfe Ast um Ast auf den Gluthaufen, genieße die flimmernde Hitze, möchte gar nicht aufhören, bin wie in Trance, als mich eine Hand an der Schulter greift.

„Es ist genug!“ Ich blicke mich um, Schwarzbart selbst hat mein Tun beendet. Sein Blick streift scheinbar reglos meinen, schon ist er weiter. Ob er etwas gemerkt hat?

Auf sein Zeichen nimmt die offensichtlich abgekühlte Menge wieder ihre Plätze ein. Ich sehe noch, wie er den Redestab, seine Funktion ist mir nun klar, in die Runde reicht und dann muss ich eingenickt sein.

Träume Fetzen von einer Frau, die mir von sehr weit entfernt zuwinkt. Die zu mir spricht, ihre Lippen bewegen sich, doch ich kann nichts verstehen. Was will sie mir nur sagen?

Irgendetwas weckt mich. Sehe mich um, bleibe an einem nur mit Hose bekleideten schwarz behaarten Krieger hängen, der den Redestab über sich schwingend laut brüllt „So wollen wir also leichtfertig unsere Heimat aufgeben, ins Unbekannte ziehen? Niemals, niemals, n-i-e-m-a-l-s!“

Swarne muss das Feuer frisch genährt haben, feuchtes Holz kracht, Funken fliegen und Schwarzbart brüllt, es sei gut für diesen Abend. Ab morgen würden die Ältesten zusammenkommen, immer wieder, beratschlagen, innerhalb zweier Monde ihre Entscheidung treffen. Das klingt ja vernünftig, aber ich kann nicht klar denken. Wenn ich nicht bald etwas Anständiges in meinen Magen bekomme, werde ich den nächsten Mond gar nicht erleben.

Ich mag es kaum glauben. In wenigen Tagen eine Entscheidung von solcher Tragweite treffen? So leicht gibt man Heimat nicht auf.

Warum habe ich dann meine verlassen, krabbelt ein seltsamer Gedanke vielfüssig wie eine Spinne durch den Kopf, bevor mich der nächste Ellbogenhieb in die Gegenwart zurückholt. „Mutter“ grient mich scharf an. Freude steht in ihrem Gesicht. Die Menge hat sich erhoben, eine Stimmengewirrglocke über uns, beginnt sich plappernd wie ein kleiner Fluss vom Feuer weg zu schieben. Nicht einmal 100 Schritte später, ich weiß nicht, warum ich sie zähle, mündet der Menschenstrom hinter einem geduckten Holzhaus in einen großen Platz, auf dem er sich verläuft. Im Fackelschein erwarten uns Tisch- und Bankreihen, im Viereck geordnet. Ich finde einen freien Sitz, vor mir steinere Platten mit gebratenem Fleisch, Körbe voll duftender Brotfladen, dazwischen schmucklose Tonkrüge. Der Bratengeruch macht mich fast wahnsinnig, ich muss halbverhungert sein. Wann habe ich denn das letzte Mal gegessen?

Meine Nachbarn greifen wortlos zu, laden Fleisch auf Holzplatten, füllen hohe Holzbecher, essen mit Händen und Messer, das jeder im Gürtel trägt. Ich folge ihrem Tun, schlucke ohne lange zu kauen. Verbrenne mir beim ersten Bissen am heißen Fett den Mund. Das Fleisch würzig, Majoran und Beifuß daran, außen knusprig, innen rosa. Hallelujah, ich lebe! Fladen breche ich wie die anderen, tunke sie genüsslich in Bratenfett. Den Menschen hier muss es doch gut gehen. Bei so einem Festmahl. Und da sollen sie ihre Heimat aufs Spiel setzen?

Was hat denn der Händler für Lügen berichtet. Will er an uns mehr als das Übliche verdienen? Will er gar unser Land? Jetzt rede ich schon von „uns“. Ich glaube, das alles ist zu viel für mich. Immer wieder mein verstohlener Blick zu den anderen, mich zu versichern, dass ich keinen Fehler begehe. Das Getränk ist kühl, bitter und alkoholhaltig. Ich muss achtgeben, darf nicht zu viel trinken.

„Du darfst nicht auffallen“ - erneut diese mahnende Stimme. Fange ich an, zu halluzinieren? Schweigen liegt über dem Mahl, von gelegentlichem Flüstern durchbrochen.

Endlich wischt sich mein rechter Nachbar die fettigen Hände an seinen nackten Armen ab, lehnt sich gesättigt zurück, fettet seinen hängenden Schnauzbart, dreht dessen Enden nachdenklich zu Spitzen.

„Mensch Bosor“, wendet er sich zu mir, „wir können doch nicht einfach unsere Heimat im Stich lassen. Wo sollen wir denn hin?“ „Ja, ich fürchte mich vor dem Aufbruch ins Ungewisse“, antworte ich. Er sieht mich erstaunt an. „Wir fürchten uns vor nichts. Du kennst unseren Wahlspruch. Aber wir können das Land unserer Ahnen nicht einfach aufgeben. Wir haben doch schon ganz andere Stürme überstanden.“

Ich nicke ahnungslos und bin erleichtert, als „Mutter“ auftaucht. Sie winkt mir auffordernd zu, ich folge ihr in „unsere“ Hütte. Bin so zerschlagen und voll, dass ich gar nichts mehr wahrnehme.

Tage vergehen, an die ich mich kaum erinnere. Mutter spannt mich jeden Tag ein wie einen Ochsen. „Hol Holz, sammel´ Kräuter, fang Hasen, hast Du die Ziegen gemolken, schlachte ein Huhn, mahl´ Mehl, gerbe Leder …“

Wochen verrinnen wie ein Tag. Einmal im Wald, ich war Holz sammeln, höre ich direkt neben mir aus einem Moor ohrenbetäubende Schreie. Werfe das Holz weg und renne panisch los. Noch zwei-, dreimal hallen diese Rufe durch die Baumhallen, doch sie folgen mir nicht. Ich verharre, lausche, nichts mehr. Keine Ahnung, was das war. Irgendwo ganz hinten in meinem Gehirn will sich eine Erinnerung regen. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Komme ich ohne Holz nach Hause, setzt es Schläge. Das bedeutet, von vorne anfangen. Holz sammeln, rasch, sonst wird es heißen „wo hast Du Dich bloß wieder rumgetrieben, Du bist doch zu nichts!“

Noch immer habe ich keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin. Was ich hier soll und vor allem, woher ich komme. Ich weiß, da ist irgend ein Gestern, so dunkel wie eine Neumondnacht, aber so sehr ich mich auch anstrenge, die Tür bleibt verriegelt. Eins ist klar, aufgeben werde ich nicht. Niemals. Und ehrlich, aufregend ist hier jeder neue Tag. Inzwischen bin ich sicher, das hier ist kein Traum, das ist meine neue Wirklichkeit.

Nach etwas mehr als einem Mond ist die Entscheidung der Ältesten gefallen. Eine gewaltige Spannung lag bis zum Beschluss über unserem Dorf. Frauen zeterten grundlos miteinander, Nachbarn, sogar Freunde, schlugen sich wegen Nichtigkeiten. Wir Kinder wurden ruhiger, verrichteten unsere wachsenden Pflichten, bloß kein falsches Wort. Für Spiele, und sei es nur ein gemeinsames Plantschen im Fluss, blieb kaum noch Zeit. Freunde habe ich nicht gefunden. Wir haben uns gefügt und bereiten unseren Auszug vor.

Gestern hat Mutter mich mit Axt und Strick in den Südwald geschickt. Ich sollte kräftige Äste schlagen, zusammenbinden und nach Hause schleppen. Vor dem mühsamen Heimweg hat es mir schon gegraut.

Als ich die letzte Hütte hinter mir gelassen habe, bin ich erst einmal erstaunt stehen geblieben. Nebel quollen über dem weiten Tal, immer wieder breite Baumkronen, die sich darüber erhoben wie Inseln. Über allem große Vogelschwärme, die aufgeregt rufend das Flusstal entlangzogen.

„Weiter, Du darfst nicht auffallen!“ Den staubigen Karrenweg ging ich hügelabwärts, die Axt über der Schulter, einen Strick um die andere. Plötzlich tönt ein Pfiff hinter mir, ich drehe mich um. Ein ganzes Stück hinter mir erkenne ich eine Person, die aufgeregt mit beiden Armen winkt. Ob ich umkehre, frage was los ist? Da leuchtet blondes Haar in der Sonne. So blöd müsste ich sein, beschleunige meinen Schritt.

Nicht lange, und ich bin im Wald. Ein paar schmale Pfade führen hinein, ehe sie sich allmählich verlieren. Klar, das ist unsere Holzkammer und jeder muss den besten Platz für gutes Brennholz finden. Gelbe und weiße Blütenteppiche liegen über den Hängen. Dicke Hummeln fallen von Blüte zu Blüte. Bei jedem Anflug kippen die Stengel zur Seite und pendeln mitsamt der pelzigen Last über dem Boden. Hummeln müssen schwindelfrei sein, vielleicht haben sie sogar Spaß am schaukelnden Nektarsammeln.

Doch weiter, ich bin nicht zum Beobachten hier. Oben auf einem Hügel sehe ich einen gefallenen Baum. Aus seiner Krone fehlen bereits weite Teile, für meine Zwecke scheint er genug herzugeben. Ich suche einen Tierpfad, lauter kleine und größere Hufe in blaugrauen Sand geprägt; oben angekommen setze ich mich schwer atmend hin.

Was für ein Blick. Sonne hat Nebel aufgelöst. Gelbes Schilf so weit mein Auge reicht. Gerahmt von einem dunklen Waldufer auf der gegenüberliegenden Seite, das irgendwann im Schilf versinkt. Das Tal wird sich weiten. Der Talhang, auf dem ich stehe, macht mit dem Fluss ebenfalls einen Bogen und fließt fern im Süden aus meinem Blick. Direkt unter mir am Hang ein kräftig blauer Strom. Immer wieder kann ich gischtendes Wellenweiß erahnen. Einmal entdecke ich einen großen Baum mitsamt Krone und Wurzeln in der Strömung. Seltsame schwarze Vögel reisen in dessen Gezweig, ihre Flügel weit von sich gestreckt. Von meiner hohen Warte registriere ich schmale blaue Bänder, manchmal nur durch ein Blitzen verraten, die durch Schilfdickichte leuchten. Ich versuche, ein Muster in ihnen zu erkennen, doch vergeblich. Ab und an kleine Seen. Wenn ich doch nur einmal mit den Fischern in dieses Flusslabyrinth ziehen dürfte. Doch all mein Bitten hat Mutter bislang verneint. Über allem droht unser Aufbruch in eine neue Welt. Von der wir nicht wissen, was sie uns bringen mag. Sicher scheint nur, niemand dort draußen, der uns erwarten wird. Umso mehr müssen wir gerüstet, vorbereitet sein. Ja, ich verstehe Mutter sogar. So gerne ich in einem Boot durch das Schilfreich gleiten möchte, es muss ein Traum bleiben.

Jetzt aber los, Äste aus der Krone schlagen. Im Dorf schwelen wir daraus Holzkohle, die wir mitnehmen wollen. Der Orientale meinte, auf halber Strecke kämen wir durch Gebiete, auf denen wir tagelang keine Wälder finden würden. Also hacke ich Ast um Ast aus der Krone für unseren langen Weg.

Ich dachte, eine Steigerung wäre nicht möglich. Aber jetzt, wo unser Aufbruch näher rückt, wird unser so lebendiger Ort mit jedem Tag stiller. Jeder scheint in seinen Gedanken versunken. Ob er nicht doch hierbleiben soll. Ein paar Gleichgesinnte finden. Weiter wirtschaften wie bisher. Es werden doch auch bessere Zeiten kommen. Das gab es doch immer schon, dass alles hoffnungslos schien. Und ist dann doch jedes Mal besser geworden. Auf arme Zeiten folgen reiche ...

Mehr als einmal lausche ich Gesprächen, in denen es darum geht, doch hierzubleiben. „Wenn wir nur genügend wären, vielleicht 40 Menschen, die hierblieben, dann müssten wir doch auf unserem Land überleben können.“ „Ja, wir hätten mehr Felder und könnten auch durch schwere Zeiten kommen.“ „Lasst es uns versuchen...“ Sämtliche Gespräche enden immer am selben Punkt: „Und wenn doch Attilas Horden kommen?“

Als es so weit ist, hat Schwarzbart noch den Letzten überzeugt. Abend für Abend steckte er in einer anderen Hütte, hat den Menschen erläutert, dass es nur diese eine Chance gibt. In der Gemeinschaft, für die alle zusammen stehen. Hat von anderen Händlern berichtet, die das gleiche wie der am Feuer berichtet hätten. Dass bereits erste Horden durch die Gegend ziehen, die schwache Dörfer überfallen, Wagentrecks ausrauben, töten, niederbrennen. Er sei nicht einmal sicher, ob es sich dabei bereits um Hunnen handele. Aber was mache dies für einen Unterschied? Nur in der Gemeinschaft könnten wir überleben, wenn wir zusammenhielten. Ab und an ist er laut geworden, wenn Menschen stur blieben.

Heute überwiegt in seinen Augen die Freude. Sie bleiben zusammen. Das ist ein Anfang.

Hörner tönen, das Zeichen zum Aufbruch. Keiner, der zurückbleibt. Frühsommer ist es geworden. Ich trage ein Bündel auf dem Rücken, über der Schulter einen Bogen, einen Köcher voller Pfeile. Inzwischen bin ich ein guter Schütze, treffe Eichhörnchen, Drosseln, Hasen sowieso. Ich werde zu unserer Ernährung auf dem langen Weg beitragen, denke ich stolz.

Siebenundzwanzig große Ochsenkarren ziehen ihre Spuren in den Sand, eine Handvoll Reiter drum herum. Ein Zug ins Ungewisse. Unsere Hütten, Erinnerungen, unsere vorherigen Leben bleiben zurück. Die Entscheidung des Ältestenrates ist einstimmig gefallen. Achsen knirschen, Hühner in ihren Käfigen gackern aufgeregt, ein Esel brüllt unwillig, selten das Brüllen eines Ochsen. Als wüssten sie, dass der Erfolg des Auszugs in erster Linie an ihren breiten Rücken, ihrer Ausdauer hängt. Wir haben sie gut gemästet und werden auf unserem Weg zusehen, wie sie jeden Tag schmaler werden. Bis die ersten vor Schwäche zusammenbrechen, uns als Nahrung dienen, die anderen noch mehr leisten müssen. Das ist der Preis. Doch so weit ist es noch nicht.

Es ist zu kühl für einen Sommermorgen. Unser Getreide auf den Feldern steht lückig, wer weiß, ob oder wer es ernten wird. Wir jedenfalls nicht. Feiner Nieselregen begleitet unseren Auszug. Das Land scheint zu weinen, aber das ist natürlich Unsinn.

Ich bleibe etwas zurück, drehe mich um, will Abschied nehmen. Dort, zwischen den Hütten auf unserem Dorfhügel, da steht doch ein Mensch. Eine Frau. Sie kommt mir bekannt vor, aber ich kann sie nicht einordnen. Seltsam. Steht wie in Eis gegossen, selbst ihr regenklammes Kleid scheint gefroren. Ein unnatürliches Strahlen geht von ihr aus. Als würde sie in einem Sonnenstrahl stehen. Doch die Wolken sind fest verschlossen, ziehen ohne jede Lücke. Das muss ein Versehen sein. Ich drehe mich um, bereits den Ruf auf meinen Lippen, wir haben die Frau vergessen, da verrennt sich mein Blick in hämisch grinsenden Augen, wasserblau unter Blondhaar.

Swarne, die Spitzmaus hat sich angeschlichen. „Du hast wieder mal keine Ahnung, was. Meinst wohl, wir hätten sie vergessen.“ Er schubst mich grob, boxt mit seinen Knöcheln auf meinen Oberarm. Ich will mich schon auf ihn stürzen, da höre ich in mir die bereits vertraute Stimme. „Halt, lass es sein. Und vergiss mich nicht. Wir werden uns wiedersehen. Ich bin die Hüterin. Du musst meinen Auftrag erfüllen!“ Habe immer noch kein Gesicht dazu. Aber eine Vermutung. Die Frau auf dem von uns verlassenen Hügel, die Hüterin, wie sie sich nennt, spricht mit ihrer Stimme in meinem Kopf. Sie war es, die mich gewarnt, ermutigt, angespornt hat. Was meint sie mit Auftrag? „Was guckst Du so wie ein Esel,“ höhnt Swarne. „Die Zurückgebliebene ist die Hüterin des Ortes. Das haben die Alten mehr als einmal erzählt. Aber Bosor träumt wieder vor sich hin, ist in irgendeiner anderen Welt.“

Jetzt funkelt es böse in seinem Wasserblau.„Die Hüterin des Ortes war vor uns hier und wird nach uns hier sein. Das ist ihr Gesetz, Du Dummschädel. Jeder Platz hat einen Hüter oder eine Hüterin. Ihre Prophezeiung hast Du auch vergessen, hee.“ Sein Blau trifft mich, will in mich hineinsehen.

„Na klar“, sage ich und grinse ihn an. Vor ihm darf ich keine Angst zeigen. Wenn ich auch manchmal denke, es wäre besser, ihn zu fürchten. Womit ich recht habe. Doch das kann ich jetzt noch nicht wissen. Er reizt mich bei jeder Begegnung. Von Anfang an. Wie dürfte ich da Angst zeigen? Nein. „Und jetzt renn schnell zu den Ältesten und sag ihnen, wir hätten jemanden vergessen. Na los, Du Narr!“ Ich beachte ihn nicht weiter, lasse ihn stehen, lausche wütendem Grummeln. „Ich Schafkopf, hätte ich ihn doch gelassen. Vielleicht hätten die Ältesten erkannt, was sie da für einen Kuckuck in ihren Reihen haben.“

Später frage ich Mutter nach der „Prophezeiung“. Sie schüttelt den Kopf, „Bosor, wo hast Du nur immer Deine Gedanken?“ Nach einer kurzen Pause erzählt sie mir, die Hüterin hätte ihnen mitgegeben, sie sollten sich stets am Wasser halten, zuerst entlang des heimischen Krebsflusses, zwei bis drei Tagesreisen gen Mittagssonne. Dort, wo der Krebsfluss sich zum Land der aufgehenden Sonne wendet, sollten sie in die entgegengesetzte Richtung ziehen. So würde ihre Reise gelingen. Weiter nach der Hüterin zu fragen wage ich nicht. Ich darf nicht auffallen.

Tage zerfließen in Monotonie. Späher voraus, das Dorf auf Rädern hinterher. Meist übernachten wir im Freien, um uns eine Wagenburg. Wasserfrösche veranstalten nächtliche Spektakel und ich liebe es, mit den Augen durch den Sternenhimmel zu reisen. Bei einer plötzlichen Sternschnuppe möchte ich mir staunend etwas wünschen, doch jedes Mal überrascht sie mich neu, wenn ich gebannt ihrem Fall folge, fühle ich mich wie im Himmel. Auch das Rätsel der unheimlichen Rufe im Wald beim Sammeln von Holz ist gelöst. Als ich sie das nächste Mal hörte, wieder zusammenzuckte, meinte Tjandor, ein Kumpel, nur: „Kraniche“.

Ab und an übernachten wir in aufgegebenen Siedlungen. Der Händler hatte recht. Wir sind beileibe nicht die ersten. Wo wir Vorräte finden, Feldfrüchte, füllen wir unsere gezielt auf. Wir sind Nomaden, zu viel Gepäck würde nur behindern. An guten Tagen senden wir Jäger aus, die uns Reh, Hirsch oder Schwein bescheren. Die Anderen kümmern sich um die Ausrüstung, behandeln Verletzungen, sammeln Kraft, wir Kinder angeln. Jedes Bisschen zählt. Eines Abends sitze ich auf einem Weidenstamm über einem Bach, spähe von dort tiefe Kolke, gute Angelplätze aus. Gleich morgen früh, wenn sie hungrig sind und am besten beißen, möchte ich noch vor dem Aufbruch Fische zum Frühstück bescheren. Swarne kommt zu mir, setzt sich neben mich. „Was machst Du hier, Nichtsnutz. Sammel lieber Feuerholz. Puhhh, wie Du stinkst ...“, und schon hat er mich in das Wasser gestoßen.

Ich kann nicht schwimmen, aber stehen kann ich im flachen Wasser. Mir ist wohl außer dem Schreck nichts passiert. Ich beachte sein krächzendes Lachen nicht, gehe zu unserem Wagen, reibe mich trocken. Das alles hat auch sein Gutes. Von nun an weiß ich, dass ich vor dem Wasserblauen noch mehr auf der Hut sein muss. Ihm werde ich niemals mehr über den Weg trauen. Für alle Zeiten!

Heute lenke ich den Ochsenkarren und schaukele durch all die Schlaglöcher. An feuchten Stellen verzweigt sich der Weg meist in mehrere, die dicht nebeneinander ziehen. Wie ein großer Fluss vor der Mündung. Einmal zähle ich elf benachbarte Wege. Wo die Karrenräder sich zu tief in die Erde gegraben haben, geht es einfach auf neuem Weg dran vorbei. Vor jedem Wegebündel, so nennen das die Alten, werden Kinder vorausgeschickt, die prüfen, welcher Weg befahrbar ist.

Kinder gibt es nicht mehr. Jedes hat seine Aufgaben und wenn eines einmal einen Platz auf einem Wagen ergattert, dann wird geschlafen. Einige der Kleinsten sind bereits gestorben, es ist zu viel für sie. Von den Ältesten, die den Auszug beschlossen haben, sind die meisten tot. Wir verscharren sie abends am Wegesrand, mehr können wir nicht mehr für sie tun. Auch ich bin abgezehrt, die Rippen stehen hervor. Doch es macht mir Freude, ernstgenommen zu werden, Aufgaben zu haben, Bestandteil unserer Gemeinschaft zu sein.

Neulich kam Schwarzbart zu mir, legte mir seinen Arm auf die Schulter, wir gingen ein Stück Seit an Seit. Worte waren nicht nötig. Danach war mir, als wäre ein Teil seiner Kraft in mich geströmt.

Mutter läuft mit anderen Frauen, sich die lange Zeit mit Gesprächen verkürzend. Gestern ist bei einem der Karren eine Achse gebrochen. Wir alle haben ihn entladen, aufgebockt, die Achse gewechselt. Gut, dass wir vorbereitet sind. Selbst Ersatzräder führen wir im Gepäck. Unsere Fahrt geht langsam. Die Wege sind nur Fahrspuren. Wenn es trocken ist, kommen wir voran. Doch nach Regen müssen wir oft lagern, bis sie wieder befahrbar sind.

Einmal greifen uns weißschwarze Vögel an, stürzen immer wieder auf uns herab. Größer als eine Taube, mit einem Federmützchen auf dem Kopf. Rufen dabei schrill und wir machen, dass wir weiterkommen. Während die Ochsen unbeeindruckt weiterschaukeln, zucken erste Pferde bereits nervös, die Ohren nach hinten gelegt. Denen geht es wie den Menschen.

Vor ein paar Tagen sind zwei Männer mit dem Messer aufeinander losgegangen und es wäre Blut geflossen, hätte sich Schwarzbart nicht dazwischen gestellt. Aber selbst seine Autorität bröckelt. Unsere Fahrt ins Ungewisse nagt an allen. Bei dem Geschaukel muss ich eingenickt sein.

2 Daheim – Die rätselhafte Völkerwanderung

Ich habe geschlafen. Fühle mich zerschlagen. Wie nach einer dreiwöchigen Grippe. Atme tief durch. Meine Lungen brennen. Wovon? Vorsichtig öffne ich ein Auge. Ein zweites. Durchatmen. Was ist passiert? Wo sind die Ochsen? Haben sie mich etwa alleine zurück gelassen, ausgesetzt? Bin ich eingeschlafen, unbemerkt vom Kutschbock gestürzt? Will in Panik aufspringen, um Hilfe rufen. „Um keinen Preis auffallen“, so forderte diese Stimme in mir.

Hole zweimal tief Luft, versuche mich im Dämmerlicht zu orientieren. Ja, das kenne ich. Bin zu Hause, in meiner alten Welt. Oder ist das jetzt der Traum? Wie der Auszug aus einem fremden Land, das meine Heimat sein sollte?

Ein Bick auf den Wecker zeigt zwanzig nach fünf. Ich kann noch ein Weilchen liegen bleiben. Drehe mich auf die andere Seite, schließe die Augen und aus dem Nichts überwältigen mich die Eindrücke. Bilder von eigenartig gekleideten Menschen, Gerüche nach altem Fett, Feuer, nassem Fell. Überall bekannte Stimmen in einer fremden Sprache, die ich nicht verstehe. „Bosor“, immer wieder „Bosor. Das war doch mein Name im Traum. Kann ich all die Monate in einer anderen Zeit wirklich geträumt haben? Wenn ich nur ein Pfand mitgebracht hätte, das meinen Aufenthalt in der anderen Welt belegen würde.

An Schlaf ist nicht mehr zu denken, die Lungen werden eng, richte mich auf, schnappe nach Luft. „Träume sind Schäume“, habe ich den früheren Angstlöser meiner Mutter im Ohr. Der diesmal nicht funktioniert. Ich muss aufstehen, anderfalls reißt mich die Flut der Eindrücke fort, wer weiß, wohin.

Ein Blick zu Maria, ja, sie schläft. Leise verlasse ich das Zimmer, ziehe mich an. Irgendwie fühle ich mich unwohl in dieser Kleidung. Sie sitzt so eng. Habe ich gestern zu tief ins Glas geschaut? Ich überlege, nein, keinen Schluck. Im Bad der Morgenblick in den Spiegel. Alles normal, graue Haare, grauer Dreitagebart, graues Morgengesicht, das ruckelt sich in der nächsten Stunde schon zurecht. Ich zucke zusammen, aus dem Spiegel blitzen mir wasserblaue Augen entgegen. Beim nächsten Blick sind sie verschwunden. Gefährliche Augen, das weiß ich, aber ich finde keine passende Erinnerung. Wahrscheinlich spielt mir die Müdigkeit Streiche. Erst einmal die übliche Tasse Kaffee gebrüht, in die neuen Tagesmeldungen gesehen, hungrige Katzen gefüttert, alten Hund gestreichelt.

Der Frühling zögert noch, die Sonne noch wintermüde. Auf der Straße erste Autos, um sieben, die tägliche Fahrt zur Arbeit. Unser Weiler, in dem wir leben, besitzt gerade einmal 13 Häuser, noch eins am nahen Kanal dazu, macht 14. Das war es. Seit 13 Jahren leben wir hier am Rand unserer Welt. Anfangs war ich von diesem Wohnort mäßig begeistert. An die Oder wollte ich nie. Außerdem schien mir der Wald hier zu klein. Hatte ich doch lange am Rande eines ausgedehnten mächtigen Buchenwaldes gelebt. Ausgerechnet dieser kleine Wald hat mich dann adoptiert. Als ich hin- und hergerissen vom möglichen Hauskauf zu meiner ersten Tour zwischen die Bäume aufbrach, mich dabei verlaufen hatte, war es klar. Dieser Platz wird unser neues Zuhause. Meine Frau Maria und ich haben es nie bereut. Seit langem biete ich Führungen durch die Wälder der Uckermark. Doch darum geht es jetzt nicht.

Mein Traum, ich nenne es mal so, finde kein besseres Wort, also, mein Traum hält mich fester im Griff, als mir lieb ist. Ich recherchiere wie ein Verrückter in Bibliotheken, im Internet, im Museum Angermünde - mit erstaunlichen Ergebnissen. Auf dem Turmhügel sollen schon Menschen der Steinzeit, der Eisen- und Bronzezeit, vielleicht sogar Germanen vom Stamm der Burgunder gesiedelt haben. Die Anwesenheit der Germanen auf dem Turmhügel ist nicht belegt, zumal bislang kaum Grabungen stattgefunden haben. Dass Burgunder in der Uckermark gesiedelt haben, verrät unter anderem eine bedeutende Fundstelle im Umfeld von Angermünde.

Burgunder, die leben doch in Frankreich! Ja, nach ihrem Auszug. Vom 4. bis Anfang des 5. Jahrhunderts haben sie ihre Siedlungsorte hier verlassen, ihre Heimat zwischen Weichsel und Oder aufgegeben, um über Umwege bis ins heutige Burgund zu ziehen. Historiker bezeichnen diese Wanderungen zahlreicher Stämme - meistens nach Westen oder Süden gerichtet - als Völkerwanderung. Wer so eine weite gefährliche Reise ins Ungewisse antritt, seine Heimat aufgibt, was mag den treiben außer blanker Not? Das Klima soll kühler geworden sein, Missernten Hungersnöte gebracht haben. Von Osten her drängte beginnend im ausgehenden 4. Jahrhundert der Hunnenkönig Attila mit seinen unüberwindlichen Reitern. Doch glücklich sind die Burgunder zunächst nicht geworden. Im Jahr 436 wurde ihr gerade gegründetes Burgundenreich am Rhein ausgerechnet von hunnischen Hilfstruppen Westroms vernichtet.

Die Geschichten um das alte Siedlungs- und Jagdland reichen weiter zurück. Wenige Kilometer südwestlich vom Stolper Turmhügel weitet die Lunower Bucht das Odertal. Uraltes Siedlungsland, viele 1000 Jahre alt, fruchtbarer Boden. Der Name Lunow ist slawischen Ursprungs und leitet sich von lun, zu deutsch Acker- oder Lehmerde, ab. Selbst damals, vor 1.000, 2.000 oder 5.000 Jahren war alles in Bewegung. Nichts, das sicher schien, war von Dauer.

An dieser Stelle noch eine Erklärung. Auch wenn der Stolper Turm erst viel später errichtet wurde, nenne ich ihn von Anfang an Stolper Turmhügel. Der 800 Jahre überdauernde Turm ist für mich die weithin rot leuchtende Brücke von all den unglaublich spannenden Vergangenheiten in die Gegenwart.

Bei meinen Recherchen reise ich weiter zurück. Bis zu 50.000 Jahre in die Vergangenheit. Ein südlich von Schwedt bei Criewen gefundener 64 Millimeter langer Schaber erinnert an die Zeit der Neandertaler. Er wird aus einer Warmzeit in der Weichseleiszeit stammen. Wer mag ihn geschlagen, welche Hände mögen ihn gehalten, was mag er erlebt haben? Ein paar tausend Jahre genügten, steigende Temperaturen haben die Eispanzer geschmolzen, Gras- und Kräutermeere eroberten den Boden. Nahrung im Überfluss für Herden von Mammut, Bison, Moschusochse, Pferd, Rentier. Im Gefolge große Jäger wie Säbelzahntiger, Höhlenlöwen, Neandertaler.

In einem odernahen Kieswerk bei Bielinek, auf der Höhe von Lunow, wurden weitgehend erhaltene Skelette von Mammuts und anderen eiszeitlichen Tieren gefunden. Ein Schwimmbagger hat ihre Knochen ans Licht gebracht. Ein gefundener Stoßzahn ist bei einem Durchmesser von 11 Zentimetern bescheidene 115 Zentimeter lang. Die gewaltigen Tiere haben wohl vor 13.600 Jahren an dieser Engstelle, das Odertal ist hier nur rund 1,5 km breit, versucht, das sumpfige Land zu durchqueren, sind dabei gescheitert. Im Umfeld wurden Knochen von Riesenhirschen und bearbeitete Feuersteine gefunden. Riesenhirsche waren mit bis zu vier Meter breiten Geweihen eiszeitliche Tiere weiter Steppen. Durch Wälder wären sie mit diesen gigantischen Geweihen nicht gekommen, zwischen den Stämmen stecken geblieben.

Mag sein, Steinzeitmenschen haben hier Riesenhirsch und Mammut gejagt. Als die Gletscher sich nach Norden zurückgezogen hatten, das Land vorübergehend wieder grünes Leben atmete. Für einige Mammuts brachte diese Überquerung der Odersümpfe den Tod. Was mag sie zu diesem gefährlichen Marsch getrieben haben? Der nahende Winter? Wer mag, kann diese Mammutreste im Regionalmuseum Cedynia besuchen.

Meine Phantasie will mit mir durchgehen, am liebsten würde ich all diese vergangenen Zeiten durchwandern, erleben. Um mich zu sammeln, herauszureißen, nehme ich den Hund an die Leine, wir machen eine kleine Tour zur Oder, die kaum zwei Kilometer entfernt fließt. Ins Tal leuchtet rot der Stolper Turm. „Burgunderrot“ nistet sich in meinem Hirn ein. Von irgendwoher flüstert es „Bosor“. Schon wieder mein Name aus dem Traum. Selbst hier finde ich keinen Frieden.

Zurück recherchiere ich burgundische Namen und tatsächlich, da taucht ein Boso auf. Unglaublich. Diesen Namen habe ich vor meinem Traum nie zuvor gehört. Todsicher nicht. Das alles wird mir langsam ein wenig unheimlich. Wo soll das hinführen? Ich bin 61 Jahre alt und mein Bedarf an Abenteuern in diesem Leben ist gedeckt.

Die nächsten Tage habe ich viel zu tun. Büro, Tourenplanungen für das neue Jahr und natürlich die Steuer. Dabei verblasst mein Traum.

„Hast Du schlecht geschlafen? Du siehst ja aus wie ein Greis, dem man seinen Mittagsschlaf gestohlen hat.“ So kenne ich Maria, immer geradeaus. „Nö, ich bin heute einfach nicht so fit.“ Ihre zusammengezogenen Augen verraten Skepsis, doch sie fragt nicht weiter. Ich bin sicher, dass sie dieses Thema noch einmal auf den Tisch bringen wird.

Noch immer halten mich meine Recherchen gefangen. Es ist, als trieben mich all diese Fragen wie eine riesige Welle vor sich her. Sobald ich stehenbleibe, reißt sie mich mit, schlägt mich auf den Grund, lässt mich nicht mehr los.

Für Momente wie diesen habe ich meine kleinen Fluchten. An diesem vorfrühlingswarmen Märztag zieht es mich mit Macht in „meinen kleinen Wald“ und ich folge allzu gerne seiner Aufforderung. Hoffe, dem Fragenwirrwarr zu entkommen. Kleide mich gewohnt braun, breche am frühen Nachmittag auf. Meinen Speicher mit neuen Eindrücken - Bildern, Geräuschen, Gerüchen, Begegnungen - füllen, Gedanken ausschalten. Jahreszeit einatmen. Das funktioniert immer.

Als ich hoch oben Kranichrufe höre, schlägt mein Herz höher. Ich halte meine Hand vor die blendende Sonne und suche sie. Eine ganze Weile. Da, vor einer weißen Wattewolke. Mehr als 30. Dann sind sie wieder verschwunden. Ich kann sie in ihren Kreisen nur erkennen, wenn Sonne die hellen Unterseiten beleuchtet. Kurz danach verschmilzt das Grau ihrer Rücken mit dem Himmel, macht sie jeden nächsten Halbkreis unsichtbar. Sie schrauben sich erstaunlich rasch in der Thermik nach oben, kann sie kaum noch erkennen, dann weiter, ihre Keilformation rasch gefunden, nach Norden, ins Brutgebiet.

Gerade noch unschlüssig, wähle ich meinen Weg ebenfalls nordwärts. Ein erster Spilling blüht, ich lege mich daneben in die Sonne, genieße den Moment, denke noch, vor dem Weitergehen muss ich eine Blüte kosten, freue mich auf den Geschmack von Bittermandel, bin Gottseidank weit weg von meiner Suche nach der Vergangenheit.

3 Slawen siedeln am Turmhügel – Landnahme im 7. Jahrhundert

Ich schrecke auf. Wie lange mag ich gedöst haben? Die Sonne steht noch hoch, also höchstens eine Stunde. Als ich aufstehe, fühle ich mich unendlich leicht. Das Nickerchen hat gut getan. Dann werde ich mich wohl auf den Heimweg machen. Mal sehen, ob ich noch einen Damhirsch, ein Wildschwein beobachten kann. Ah, ich wollte ja noch eine Spillingblüte kosten. Hier stutze ich, der Spilling ist verschwunden! Nicht schon wieder. Alles in mir versteift sich. Nein, bitte, nein, nicht schon wieder!