11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

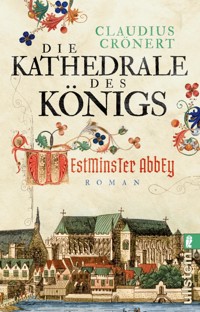

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein schicksalhafter Schwur, eine verbotene Liebe und ein Meisterwerk der Baukunst 1260 erhält Maurermeister Henri in Reims einen Brief des englischen Königs: Er soll nach London kommen, um für Heinrich III. eine Kathedrale zu bauen. Nur gilt die Aufforderung eigentlich nicht dem Maurer Henri, sondern seinem Baumeister. Auf der Fahrt über den Kanal gerät die Fähre in einen heftigen Sturm. Henri sieht darin eine Strafe für seine Lüge und schwört, eine einzigartige Kirche zu schaffen, wenn er nur heil in England ankommt. Doch brüchige Fundamente, eine Rebellion des Adels und die stete Sorge, dass sein falsches Spiel auffliegt, drohen sein Vorhaben zum Scheitern zu bringen. Dann stellt ihn die Liebe zu einer jungen Baronin vor die schwerste Herausforderung: Kann er ihre Liebe beschützen, ohne seinen Eid zu brechen? Die Westminster Abbey ist seit dem Jahr 1066 Krönungskirche und letzte Ruhestätte für mehr als 3.000 Briten. Auch heute noch werden in der Kirche die großen Ereignisse Großbritanniens gefeiert, im Mai 2023 die Krönung Charles III.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Die Kathedrale des Königs

Der Autor

CLAUDIUS CRÖNERT, geboren 1961 in Hamburg, studierte Kunstgeschichte und arbeitete als politischer Journalist, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Imposante Bauwerke und historische Stoffe haben es ihm schon immer angetan. Claudius Crönert lebt in Berlin.

Von Claudius Crönert ist in unserem Hause bereits erschienen:Das ewige Licht von Notre-Dame

Claudius Crönert

Die Kathedrale des Königs

Westminster Abbey

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de

Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2023© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2023Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © akg-images (Schnörkel); © Bridgeman Images (Stich von Westminster Abbey); © FinePic®, München (Papier, Hintergrund)Autorenfoto: © Martin KunzeE-Book powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.ISBN 978-3-8437-3019-8

Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.

Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.

Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

Inhalt

Der Autor / Das Buch

Titelseite

Impressum

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

XL

XLI

XLII

XLIII

Nachwort

Glossar

Social Media

Vorablesen.de

Cover

Titelseite

Inhalt

I

Widmung

Für Cordelia

I

Calais kam ihm wie eine Warnung vor. Als er mit seinem Begleiter aus dem Wald trat und die Küste endlich vor ihnen lag, sah er die dunkelgrauen Wolken, die sich über dem Meer aufgetürmt hatten. Einige bildeten eine Trichterform, fast wie ein Schlund, andere sahen wie Ungeheuer aus. Etwas Böses kündigte sich an, ein Zorn, der aus einer anderen Welt über sie hereinzubrechen drohte. Doch Henri war nicht bereit, auf die Zeichen zu hören. Zu sehr war sein Blick darauf gerichtet, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. An dessen Ende wartete eine Verheißung, und die lockte ihn mehr als das, sie zog ihn mit aller Macht zu sich. Darüber vergaß er alles andere. Und so gingen sie in die Stadt hinein.

Calais war ein Fischerort mit einer lang gezogenen Hafenanlage. An den Molen schaukelten bunte Schiffe in feindseligen Wellen, die eigentlich von der Hafenmauer hätten abgehalten werden sollen. Auf einem der Kais redete ein Wanderprediger zu seinem Publikum, ein hagerer Mann in Mönchskutte, der sich auf einen Stab stützte, als wäre er Johannes der Täufer. In einem Handwagen war sein irdischer Besitz verstaut: ein Beutel aus Flachs, in dem ein Stück Brot stecken mochte, eine lederne Trinkflasche und eine Wolldecke. Es war offensichtlich, dass er im Wald übernachtet hatte, an Kutte und Haar hatte sich Laub verfangen.

»Kehrt um«, rief er mit durchdringender Stimme. Ein Dutzend Zuhörer, Männer wie Frauen, Alte und Junge, hatte einen Halbkreis um ihn gebildet. »Kehrt um, sage ich, solange ihr noch könnt. Das Himmelreich lässt sich nicht erlangen, wenn ihr irdischen Gelüsten nachrennt wie eine läufige Hündin. Deshalb fordere ich euch auf: Kehrt ab vom Laster.«

Ein paar Zuhörer senkten den Blick, die übrigen sahen zu, dass sie weiterkamen, und tauchten unter im Menschenstrom der Kais. Die Leute schleppten Säcke oder Kisten auf der Schulter oder zogen Schafe und Ziegen hinter sich her, die überall ihren Kot hinterließen. Sie wollten auf eines der Schiffe, die hier vertäut waren und die ostwärts Richtung Antwerpen und Amsterdam fuhren, um Frankreich herum gen Süden oder aber über den Kanal, der die Nordsee vom Ozean trennte und an dessen anderem Ufer die britannische Insel lag.

Auf der Rückseite der Kais standen einige Hütten. Die Männer, die dort ein und aus gingen, machten ernste Gesichter. Einer war ein großer Kerl mit dickem Bauch. Sein gelber Hut zeigte an, dass er der Hafenmeister war.

Die Reisenden, deren Schiffe erst später ausliefen, waren Beute der Händler, die überall kleine Stände aufgebaut hatten und Reiseproviant darboten, Wein, Brot und Käse, helles und dunkles Bier, kalte Hähnchenkeulen oder gesalzenen Fisch. Leichte Waren hatten sie mit Steinen gegen den Wind gesichert. Henri erkannte, wie geübt sie feilschten und wie bereitwillig sie niedrigere Gebote akzeptierten, weil ihr erster Preis viel zu hoch gewesen war. Er würde nicht auf sie hereinfallen.

Die Stimme des Wanderpredigers hallte zu ihm hinüber. Er hatte sich einen Mann aus der Menge ausgeguckt.

»Auch du, Bruder. Bedenke, wie heiß das Fegefeuer ist und wie wunderbar das Paradies. Du hast die Wahl, hast sie jeden Tag, den du auf Erden weilst. Kehr um, das rate ich dir. Nimm den Pfad, den der Allmächtige dir vorgibt. Es wird zu deinem Besten sein.«

Henri drehte sich um und sah, wie der Angesprochene die Augen niederschlug. Die Worte des Predigers hatten ihn erreicht und beugten ihn, es schien, als trüge er die Last einer begangenen Sünde auf seinen Schultern.

Mit sicherem Blick erfasste der Wanderprediger die Lage. »Beichte und tue Buße. Und dann lebe Verzicht. Einfachheit ist die Lehre, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Einfachheit und Liebe.«

Henri ging weiter. Seit mehreren Tagen ließ er sich von einem englischen Mönch mit Namen Archibald führen. Auch Archibald trug eine Kutte, dennoch hätte der Unterschied zwischen ihm und dem Wanderprediger größer kaum sein können. Archibald war klein, hatte ein Bäuchlein, Tonsur, einen ordentlich gestutzten Bart, und seine hohe Stirn war voller heller Sommersprossen. Der Prediger hingegen war lang und dürr und sein Kopf- und Barthaar zerzaust. Obwohl auch Henri und Archibald gewandert waren und im Freien übernachtet hatten, sah die Kleidung des Mönchs sauber aus, und sein Gesicht war gewaschen.

»In Wahrheit«, sagte Archibald und zeigte auf den Wanderprediger, »setzt der Kerl darauf, dass ihm selbst seine Reden dereinst gutgeschrieben werden. Uneigennützig ist dieser Mensch ganz und gar nicht.«

Es war etwas an seinem Begleiter, das Henri nicht recht greifen konnte. Der Mann hatte einen strammen Schritt und schwieg die meiste Zeit. Doch dann begann er plötzlich zu reden, hatte seltsame Themen und dozierte ausführlich. Er sprach über die Lebensdauer von Bäumen, sogar über die von Steinen, stellte sie gegen die Flüchtigkeit der Wolken und wollte wissen, welche Art eine Seele hatte und welche nicht. Woran man das erkennen könne? Henri hatte nur selten über solche Probleme nachgedacht, deshalb blieb er meistens eine Antwort schuldig. Sein Eindruck war aber, dass der Mönch diese Fragen beim Gehen bedachte, und das beeindruckte ihn.

Sie kannten sich seit vier Tagen. Wie aus dem Nichts war dieser Archibald auf der Baustelle der Kathedrale in Reims aufgetaucht und hatte ihn angesprochen, in einer Mischung aus Englisch und Französisch: »Kennt Ihr Henri of Reims, den Baumeister?«

Henri zögerte. Er mochte nichts Falsches sagen. »Wer will das wissen?«

»Mein Name ist Archibald. Ich bin Mönch im Kloster von Harlesden in England und komme im Auftrag unseres Hofkaplans.« Sein Blick wanderte zu einer Papyrusrolle, die Henri unter dem Arm trug. »Seid Ihr der Baumeister Henri of Reims?«, fragte er.

Henri blinzelte gegen die Sonne. »Wenn ich es bin, was kann ich für Euch tun?«

»Dann werdet Ihr nach London gebeten. Genauer gesagt, nach Westminster.«

»Gebeten? Von wem?«

»Von unserem König.« Der Mönch zog ein Schriftstück aus seiner Tasche, auf dem ein rotes Siegel prangte. Er reichte es Henri.

»Aus welchem Grund würde der König mich zu sich bestellen?«

»Ihr sollt eine Kathedrale bauen, Sir. Die Abbey Westminster.«

Henris Verwirrung wurde nicht kleiner. »Eine Abtei?«

»Der Name ist ein wenig irreführend. Wir sind in unserem Land manchmal etwas altmodisch. Früher gab es ein Kloster mit einer Abtei. Aber nun soll dort eine Kathedrale entstehen – das ist der Wunsch des Königs.«

Henri beschloss, die Rede des Mönchs für einen Scherz zu halten. Auf den Baustellen gab es immer wieder Handwerker, die sich einiges einfallen ließen, um einen Kameraden zu verspotten. Sich dafür offenbar auch eine Kutte anzogen. Das Siegel jedenfalls war reichlich protzig und sicherlich gefälscht. Er rechnete damit, dass das Publikum des Witzbolds gleich hervorspringen und Henri auslachen würde.

Er schaute sich um. Da kam niemand.

Also erbrach er das Siegel und entfaltete den Brief. Die Schrift war klein und ausgesprochen regelmäßig, die Sprache Latein. Von einigen Pfarrern abgesehen kannte er niemanden, der Latein konnte, und er verstand das Schreiben nicht. Satz für Satz musste er sich vortasten und begann, jene Worte, die auf Französisch ähnlich klangen, zu übersetzen. Mehrmals fragte er den Mönch nach Bedeutungen. Je mehr er entzifferte, desto stärker hielt er es für möglich, dass der Mönch die Wahrheit gesagt hatte, schon allein deshalb, weil sich kaum jemand die Mühe gemacht hätte, so viele Absätze in einer Sprache zu Papier zu bringen, die kaum jemand beherrschte. Handwerker konnten doch bestenfalls ihren Namen schreiben, und Henri selbst hatte das Lesen nur deshalb gelernt, weil sie während seiner Kindheit neben einer Kirche mit einem ehrgeizigen Pfarrer gelebt hatten.

Wenn er es richtig begriff, stand in dem Brief, dass Heinrich, von Gottes Gnaden König von England, ihn aufforderte, zu ihm zu kommen, sollte er bereit sein, eine weithin sichtbare Kirche im Ort Westminster bei London zu errichten. Genau das also, was der Mönch gesagt hatte.

Henri musterte den Mann, der da vor ihm stand und sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der kahlen Stirn wischte. Konnte er ihm glauben? Trotz des Schriftstücks, das er in der Hand hielt, blieben ihm Zweifel. Kein normaler Mensch bekam einen Brief vom englischen König. Selbst wenn das Schreiben täuschend echt aussah, es konnte nur eine Fälschung sein.

Und gleichzeitig brach sich irgendwo in der Tiefe seines Kopfes ein anderer Gedanke Bahn, mehr ein Bild als eine Überlegung, und da erschien ihm dieser Brief wie eine Tür, eine Möglichkeit, die sich für einen kurzen Augenblick auftat und die man nehmen oder verschmähen konnte. Die Verlockung, auch die letzten, hartnäckigen Erinnerungen an seine verlorene Familie hinter sich zu lassen, war stark. Blitzschnell traf Henri eine Entscheidung. Es zog ihn in die Ferne, er malte sie sich in hellen Farben aus. Das Versprechen auf einen Neubeginn.

Endlich ein Neubeginn.

Im Laufe der Jahre hatte er mit unzähligen englischen Handwerkern zusammengearbeitet, deshalb sprach er deren Sprache einigermaßen gut. Zur Wahrheit gehörte allerdings auch, dass er jeden anderen für eine solche Entscheidung verurteilt hätte. Man ließ nicht einfach stehen, woran man gerade arbeitete, doch genau das tat er nun. Er wusch sich Hände und Gesicht in einer Regentonne und verließ die Baustelle, ohne sich noch einmal umzudrehen. Archibald begleitete ihn zu seiner Unterkunft, wo er seine Sachen holte und natürlich die Pläne.

An einem Marktstand kauften sie Reiseproviant und verließen Reims durch das nördliche Stadttor. Nur einmal in seinem Leben hatte Henri eine ähnlich weitreichende Entscheidung getroffen, damals mit Gisèle. Das lag eine halbe Ewigkeit zurück.

Und nun war er in Calais, und der Himmel sah bedrohlich aus.

»Habt Ihr Angst vor dem Wasser?«, fragte Archibald.

Sie schlenderten immer noch über die Mole und betrachteten die Schiffe.

Henri, der noch nie aufs Meer hinausgefahren war, tat beiläufig. »Müsste ich?«

»Nun, manchmal bringen die Wellen ein Schiff ein wenig zum Schaukeln.«

Henri war kein Mann der See. Weitab von einer Küste geboren, konnte er nicht mal schwimmen – woher auch? –, und überhaupt war ihm das Meer nicht geheuer. Es kam ihm tief, unendlich groß, kalt und vor allem düster vor.

»Wenn es Euch recht ist, Baumeister, lasse ich Euch teilhaben am Leitsatz meines Lebens«, sagte der Mönch. »Er könnte Euch nützlich sein für den nächsten Abschnitt unserer Reise.«

»Bitte.«

»Er ist in einem einzigen Wort zusammenzufassen. Dieses Wort heißt: Vertrauen.« Der Mönch sah ihn mit großen Augen an. »Versteht Ihr?«

»Nein.«

»Wirklich nicht?« Nun breitete er auch noch die Hände aus, als empfinge er eine himmlische Botschaft. »Es ist ziemlich einfach. Wir müssen Gott vertrauen. Das erwartet Er von uns, und wenn wir uns von Ihm leiten lassen, ist Er bereit, uns zu führen.«

Henri zeigte nicht, dass er enttäuscht war. Dies war die Gedankenwelt eines Kirchenmannes, sie mochte für einen Mönch passen, der sein Leben hinter Klostermauern verbrachte und dort versorgt wurde. Ein Handwerker hingegen hatte sich auf andere Dinge zu verlassen, auf sorgfältig gezeichnete Pläne und feste Fundamente, auf Nachmessen und Probieren. Wenn man eine Kirchenwand von zwanzig Fuß Höhe bauen wollte, war Gottvertrauen ein bisschen wenig. Da musste man präzise arbeiten, andernfalls würde sie einstürzen.

Archibald blieb vor einem Schiff stehen. Es hatte nur einen Mast, um den das Segel gebunden war. Rund ums Deck lief eine Art Geländer, und rückseitig gab es ein paar Stufen, die in den Bauch des Schiffes führten und die alles andere als stabil aussahen.

»Ist das unser Schiff?«, fragte er den Mönch.

»Die Northumbria. Sie wird uns sicher und schnell nach England bringen. Ihr werdet sehen, die Reise ist kurz, je nach Windrichtung nicht mehr als ein paar Stunden. Da braucht man keine Sorgen zu haben.«

Der Himmel sprach eine andere Sprache. Die Wolken waren noch dunkler geworden, ballten sich nun tiefschwarz über der aufgebrachten See. An Land trieb der Wind Staub, Dreck und manchen tänzelnden Strohrest über die Kais. Ein Stückchen weiter, an den Hütten des Hafenmeisters und seiner Leute, klapperten die Fensterläden mit solcher Heftigkeit, als würde der Teufel selbst an ihnen rütteln.

Henri schluckte. Regen setzte ein, und er zog seinen Umhang über die Rolle mit den Plänen, die er sich mit einem Gürtel um den Bauch gebunden hatte. Von seiner zweiten Toga abgesehen waren diese Kopien alles, was er besaß. Der Nachweis seines Könnens, sein Eintritt in eine neue Welt.

Über einen Steg, an dessen Seite zwar ein Seil als Handlauf gespannt war, der aber trotzdem wackelig aussah, schleppten Matrosen Kisten an Bord. In der Mitte bog sich die Holzplanke unter dem Gewicht. Die Matrosen ließen sich davon nicht beirren. Sie gingen gebückt, immer zwei von ihnen trugen eine Kiste.

Als das Gepäck verladen war, gingen die ersten Passagiere an Bord. Unter ihnen war eine Frau, die mit unglaublicher Sicherheit über den schmalen Steg ging und das Halteseil verschmähte. Ihre Röcke waren lang, sie hielt sie auf der Seite ein wenig gerafft und schritt vorwärts. Der Gedanke, dass man bei einem unbedachten Tritt zwischen Schiffsbauch und Mole ins Meer fallen konnte, schien ihr nicht zu kommen.

»Es ist wie überall«, sagte Archibald neben ihm und rollte mit den Augen. »Zuerst die hohen Herrschaften. Diejenigen, die unter Deck Tisch und Stuhl bekommen.«

»Die Familie eines Grafen?«, fragte Henri.

»Die eines Barons«, verbesserte Archibald. »Der mit den weißen Haaren ist Humphrey of Farnham, ein recht bekannter Mann in meinem Land. Die jungen Leute vor ihm sind, wenn ich richtig sehe, sein Sohn und seine Tochter.«

»Und die anderen beiden?«

»Ein Diener und eine Zofe, nehme ich an.«

Henris Sorgen vor der Überfahrt wurden kleiner, als er der Baronsfamilie zusah. Er sagte sich, dass diese Leute kein Risiko eingehen würden.

»Also los«, nickte er Archibald zu.

»Das meine ich auch. England, geliebte Heimat, wir kommen. Mit Gottes Hilfe betreten wir am Nachmittag deinen Boden.«

Oliver of Farnham stand mit seiner Schwester Carol an Deck, als die Leinen gelöst wurden. Sie hatten einen Platz am Heck, ein wenig abseits vom Pöbel, abseits selbstverständlich auch von den Ziegen und Schafen, den abgegriffenen Holzkisten mit Wein und Obst, den Getreidesäcken und Wollteppichen, die französische Bauern nach England transportierten. Von früheren Reisen kannte Oliver diesen Handel, den es auch in die andere Richtung, nach Frankreich, gab. Er fand das ziemlich sinnlos. Warum behielt nicht einfach jeder seins?

Er neigte sich zu seiner Schwester hinüber. Carol hatte ihr Kopftuch fest verknotet und den Wollumhang zusammengebunden, um sich gegen den Wind zu schützen. Ihr Blick war offenbar an einem Mönch und dessen Begleiter hängen geblieben, die ein Stück weiter an der Reling standen. Oliver verstand nicht, was an diesen Männern so interessant sein sollte.

»Der Regen«, bemerkte er und streckte die Hand aus, um einige der Tropfen aufzufangen, »gibt uns einen Vorgeschmack auf England. Frankreich mag ja ganz schön sein, ist aber im Sommer eindeutig zu heiß.«

»Da gebe ich dir recht.«

»Oh«, machte er. »Ein Tag, den ich mir merken muss.«

Carol schmunzelte.

Sie stimmten selten überein, diese Erfahrung hatte er so oft gemacht, dass er nicht darüber nachzudenken brauchte, zumal nun das Ablegemanöver begann. Knapp über der Wasseroberfläche wurden mehrere schmale, lange Ruder aus dem Schiffsbauch geschoben. Da man die Männer, die sie führten, nicht sah, wirkte es wie Zauberei. Auf ein Kommando hin tauchten sie ins Wasser und setzten das Schiff in Bewegung.

Während sich das Schiff der Hafenausfahrt näherte, machten sich die Matrosen daran, das Segel zu setzen. Sie knüpften die Knoten auf, mit denen das Tuch am Baum befestigt war, dann zog einer es den Mast hinauf. Ganz oben wartete ein anderer darauf, es dort wieder festzubinden.

Es faszinierte Oliver, wie wenig man miteinander reden musste, wenn die Handgriffe eingeübt waren. Jeder wusste, was er zu tun hatte, und verrichtete seine Arbeit. Dass die Ziegen rings um sie meckerten, schienen sie nicht einmal zu hören.

»Von Frankreich«, nahm Carol ihre Unterhaltung wieder auf, »habe ich allerdings eine bessere Meinung als du. Es ist weiter entwickelt als unser Land.«

»Nein, keineswegs.«

»Oh doch. Das Essen schmeckt besser und der Wein auch. Ihre Häuser sind solider als unsere. Die Dörfer sind sauber und die Städte längst nicht so durcheinander wie zum Beispiel London, wo jeder dort baut, wo er Platz findet.«

»Auch in London gibt es schöne Ecken. Und wir haben etwas, das sie nicht haben.«

»Und was ist das?«

»Unser Mitspracherecht«, sagte Oliver und empfand bei diesem Wort einen Stolz, der seine Brust breiter werden ließ. »In Frankreich hat der Adel außerhalb der eigenen Güter nichts zu sagen. Du musst zugeben, dass unsere Regelung viel besser ist.«

»Wenn sie friedlich arbeitet«, erwiderte Carol und zuckte mit den Schultern, »dann vielleicht.«

Der Sturm setzte nach einer Stunde ein, als sie das Land hinter ihnen nicht mehr und das vor ihnen noch nicht sehen konnten. Um sie herum war nichts als Meer, abwechselnd dunkelgrau und schaumig weiß. Es sah wütend aus, so, als wollte es sie beißen. Der Wind heulte und riss am Segel, obwohl es bereits zur Hälfte heruntergelassen war. Der Mast schwankte wie ein junger Baum, während die Wellen mit einer derartigen Wucht gegen den Schiffsrumpf rauschten, dass jedes Mal ein Wasserschwall aufs Deck klatschte. Dabei hoben die Wellen das Schiff an und ließen es gleich darauf wieder fallen wie ein Spielzeug.

Henri hielt sich mit beiden Händen an der Reling fest. Seine Beine fühlten sich schwach an, und es kam ihm vor, als rühre jemand mit einem großen Löffel in seinem Bauch herum. Viele Mitreisende hatten sich erbrochen, und auch wenn sie versucht hatten, sich dabei mit dem Wind über Bord zu lehnen, war es längst nicht jedem gelungen. Breiartige braune Masse lief über das nasse Deck. Man mochte nicht hinschauen.

Die Bauern hatten ihre Tiere zusammengebunden und die Taue am Mast verknotet. Die Schafe und Ziegen litten trotzdem. Sie mähten und meckerten immerzu. Es waren erschütternde Angstschreie, die Augen waren aufgerissen und die Beine verkrampft.

Henri tastete nach der Rolle mit den Bauplänen unter seinem Umhang und überprüfte, ob der Gürtel, der sie hielt, festsaß. Sollte der Regen weiter zunehmen, würden sie nass werden. Sein Umhang war bereits durchweicht. Der Raum unter Deck war den hochgestellten Passagieren vorbehalten. Wegen des Sturms hatte der Kapitän dieses Recht auch den einfachen Leuten zugestanden. Aber nur wenige machten davon Gebrauch. Er verstand, dass die Bauern ihre Tiere nicht allein lassen wollten und auch nicht die Kisten mit Wein und Obst. Aber die anderen? Offenbar war ihre Furcht, im Schiffsbauch nicht sehen zu können, was die Wellen mit ihnen trieben, stärker als die, hier draußen Wind und Wetter ausgesetzt zu sein.

Auch die beiden englischen Geschwister waren an Deck geblieben. Den Regen schienen sie kaum zu bemerken. Während den anderen Reisenden die Angst ins Gesicht geschrieben stand, unterhielten sie sich in aller Ruhe. Davon abgesehen waren sie ziemlich gegensätzlich, der Bruder schwarzhaarig und schlank, mit einem knochigen und blassen Gesicht, die Schwester rotblond und fülliger. Eine richtige Angelsächsin, fand Henri.

Er wandte sich ab. Archibald hatte schon lange nichts mehr gesagt. Sein Gesicht war weiß wie die Schaumkronen. Seine Augen waren geschlossen, und die farblosen Lippen bewegten sich, deshalb ging Henri davon aus, dass er betete. Der Mann, der am Hafen noch von Vertrauen gesprochen hatte, wirkte wie das Elend in Person. Henri durchschoss ein heftiges Angstgefühl. Was, wenn der Sturm eine Strafe war, die sich gegen ihn richtete?

Seid Ihr der Baumeister Henri of Reims?

Der Baumeister arbeitete nach wie vor in Reims. Wie Archibald schloss Henri die Augen, auch wenn das Schaukeln des Schiffes auf diese Weise noch unheimlicher wurde. Seine Angst hatte ihn in der Hand. Sie war größer als er.

»Lieber Gott«, begann er still. Er brach ab, weil er sich klarmachte, dass es sinnvoller war, sich an die Jungfrau Maria zu wenden, schließlich oblag ihr die Seefahrt.

»Heilige Jungfrau«, sagte er tonlos. »Bitte lass mich und uns alle heil ankommen. Ich verspreche dir, ich werde der Christenheit in England eine prachtvolle Kirche bauen, größer und schöner als alle, die es dort gibt.« Er hielt inne. »Sollte der König mich beauftragen«, fügte er schnell hinzu.

Im nächsten Moment stürzte das Schiff in ein tiefes Wellental. Henri riss die Augen auf und stieß einen Schrei aus. Auch die Leute um ihn herum schrien, während sie sich an der Reling festkrallten. Die Tiere, die am Mast festgebunden waren, rasten, wobei sie aus Leibeskräften brüllten. Sie stolperten, fielen hin, versuchten, auf dem nassen, mit Kot und Erbrochenem verschmierten Holz wieder aufzustehen, rannten wie blind ineinander. Henri bemühte sich, an seinem Gebet festzuhalten, er erlaubte sich jetzt keine Angst mehr, überhaupt keine Ablenkung, sondern wiederholte seinen stillen Eid, diesmal noch feierlicher als beim ersten Mal. »Eine Prachtkirche, wie sie sich die Christenheit in England noch nicht einmal vorstellen kann.«

Er schloss die Augen und bekräftigte mit einem Nicken, was er geschworen hatte.

Der Regen prasselte auf sie nieder, während das Schiff die nächste Welle in Angriff nahm. Henri hielt eine Hand über die Rolle unter seinem Gürtel, auch wenn er die Pläne so nicht schützen konnte. Er beobachtete, wie der Diener des Barons, ein älterer Mann in schwarzem Mantel, auf das Geschwisterpaar zuhielt. Der Mann hielt sich aufrecht, gleichwohl ging er unsicher, geradezu tastend, und suchte bei jedem Schritt etwas, woran er sich festhalten konnte. Seine andere Hand brauchte er, um zu verhindern, dass der Wind ihm die Mütze vom Kopf riss.

Als der Diener die Geschwister erreicht hatte, deutete er eine Verbeugung an und gestikulierte in Richtung der Leiter, die in den Schiffsbauch führte, und Bruder und Schwester nickten.

»Ich glaube, wir gehen ebenfalls hinunter«, schlug Archibald vor. »Auch wenn mir nicht wohl dabei ist.«

Inzwischen sah der Mönch aus, als klopfe der Tod an seine Tür. Hatte er vorher eine weiße Gesichtsfarbe gehabt, so war sie jetzt grüngelb. Seine Haut schimmerte wie Pergamentpapier. Henri sah voraus, dass sich der arme Kerl bald erbrechen müsste, weshalb es sinnvoller war, an Deck zu bleiben.

»Einverstanden«, sagte er trotzdem, denn er musste an die Baupläne denken. Inzwischen war schon die Lederhaut, in die sie gewickelt waren, durchnässt. Es war höchste Zeit, die Rolle ins Trockene zu bringen.

»Herr, steh mir bei«, stieß Archibald hervor. Das Schiff rauschte wieder in ein Wellental und neigte sich dabei so sehr, dass sich ein heftiger Wasserschwall über das Deck brach. Wer dort noch stand, war endgültig nass geworden. Archibald verlor das Gleichgewicht. Er rutschte aus, stürzte und landete auf dem Steiß, bevor es ihn weiter umschlug und er in voller Länge auf dem Rücken lag.

Da sich das Schiff wieder hob, rauschte er mit den Füßen voran über das glitschige Deck. Es ging Richtung Heck. Seine Arme waren über dem Kopf ausgestreckt, er ruderte wild, aber es gab nichts, wonach er greifen konnte.

Henri war wie gelähmt, als er dem Mönch nachschaute. Sein Weg ins Wasser war vorgezeichnet. Er führte ein Stück an den Aufbauten, die ihn hätten bremsen können, vorbei. Wenn es ihm nicht gelänge, sich an der hinteren Reling festzuklammern, wäre es um ihn geschehen. Sie war allerdings ein Geländer zum Festhalten und bot keinen Schutz in Fuß- oder Kniehöhe.

Ein weiteres Mal schrien die Mitreisenden auf.

Das Wasser vor Archibald war dunkelgrau, ein Vorgeschmack auf die Hölle. Henri erwachte aus seiner Starre. Er nahm zwei Schritte Anlauf und warf sich auf das spiegelglatte Deck. Im nächsten Moment raste er dem Mönch bäuchlings hinterher. Er spürte, wie ihm die Rolle mit den Bauplänen aus dem Gürtel rutschte.

Das Geschrei der Fahrgäste war nur noch ein fernes Brummen in seinen Ohren, ein Begleitgeräusch auf seinem Weg in die Verdammnis. Es hatte sich mit den düsteren Tönen von Sturm und Wellengang zu einem dumpfen Brei vermischt. Sein Versuch war aussichtslos, der Mönch war zu weit vor Henri, selbst wenn er seine Arme ausstreckte, bekam er ihn nicht zu packen.

Seinen Umhang hatte Henri verloren, der Kittel war aufgerissen, er spürte das scharfe Brennen von Salzwasser in einer Wunde, während er über das Deck rutschte. Vor ihm tat sich der düstere, gefräßige Schlund der See auf.

Archibalds Fuß krachte gegen einen der Pfosten der Reling. Es gab ein Geräusch von brechendem Holz, und obwohl der Pfosten den Mönch nicht zu halten vermochte, verzögerte er seinen Sturz in die wütende See. Henri war herangekommen, packte zu und bekam ein Stück Stoff zu fassen, den Kragen der Mönchskutte. Er krallte sich fest und bog gleichzeitig seinen Oberkörper aufwärts. Mit der freien Hand griff er nach der Reling.

Archibald war noch bei ihm, nur seine Beine hingen schon über dem Abgrund der See. Henri hielt ihn. Es kostete ihn alle Kraft, lange würde er das nicht durchstehen können. Er musste handeln, bevor sich das Schiff auf die andere Seite legte. Er drehte sich unter Schmerzen und stemmte einen Fuß gegen den gebrochenen Pfosten. Mit aller Kraft riss er an der Kutte, wobei er mit seiner anderen Hand Archibald unter die Achsel griff. Der kleine Mann war schwer, doch mit einem kräftigen Ruck gelang es ihm, den Mönch zurück an Deck zu ziehen.

Das Schiff senkte sich, und sie rutschten von der Reling weg. Henri stieß mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Sein Kopf dröhnte. Es war nicht der Moment, dem Schmerz nachzugeben. Er hielt Archibald im Arm. Der arme Kerl starrte ihn wirr an und schien nicht zu wissen, wo er war.

Das Schiff krachte mit einem elenden Klang von brechendem Holz ins nächste Wellental. Henri fuchtelte mit dem freien Arm in der Luft, auf der Suche nach etwas, an dem er sich festhalten konnte. Erneut schwappte Wasser über ihn, und der Rumpf hob sich. Sie glitten wieder Richtung Heck, auf die gesplitterte Reling zu. Diesmal aber wurden sie gebremst, als Henri mit der Schulter gegen einen der Leiterpfosten stieß. Der Aufprall verursachte ein übles Geräusch. Für einen Moment wurde ihm schwarz vor Augen.

Benommen blickte er auf. Über ihm stand die angelsächsische Baroness.

»Kann ich Euch helfen, Monsieur?«

Henri schaute zu ihr hoch. »Äh …«

Er hatte nicht die Muße, sich eine sinnvolle Antwort einfallen zu lassen, denn Archibald neben ihm erbrach sich, und er hatte damit zu tun, den Kopf des Mönches von der Lady wegzuhalten. Das immerhin gelang.

Als er wieder aufsah, war sie verschwunden. Der Regen ließ nach, der Sturm zog weiter. Um sie herum beruhigte sich die See.

II

Carol war erleichtert, als endlich die weißen Klippen von Dover in der Ferne auftauchten, zunächst nur als blasse Schemen im Dunst. Erst mit dem Näherkommen wuchsen sie Stück für Stück zu ihrer imposanten Größe. Bald schallten laute Kommandos über das Deck, die Matrosen nahmen ihre Plätze ein, refften das Segel, zogen es an Leinen immer tiefer, andere verschwanden in der Ruderkammer unter Deck, und schließlich waren knirschende Geräusche zu hören, als die schweren Hölzer ausgefahren wurden. Sie liefen in den Hafen ein, als sei nichts geschehen.

Carol kannte kräftigen Wind und Regen, das blieb nicht aus, wenn man in England groß wurde, und es machte ihr nichts aus, im Gegenteil, dieses Wetter bedeutete für sie Heimat. Eine Schiffsreise wie diese allerdings hatte sie noch nie erlebt. Menschen, die wie Säcke über Deck rutschten. Eine Ziege, die erwürgt wurde, als sich das Seil um ihren Hals bei einer plötzlichen Richtungsänderung straffte. Eine andere, die sich ein Bein brach und derart jämmerliche Töne ausstieß, dass der Bauer gezwungen war, ihr die Kehle durchzuschneiden. Es blieb ihm nichts übrig, als den Kadaver ins Meer zu werfen, und Carol sah am Gesichtsausdruck des Mannes, wie viel er verloren hatte – einen großen Teil des Verdienstes wahrscheinlich, den er in England zu machen gehofft hatte.

An Deck sah es aus wie auf einem Schlachtfeld. Blut und Erbrochenes hatten sich zu einer ekelerregenden Masse vermischt, die hin und her schwappte. Die erschöpften Bauern hielten ihre Tiere und die abgegriffenen Obstkisten umklammert, als wären es ihre Liebsten. Andere Passagiere saßen kraftlos an Aufbauten und Pfosten, die Köpfe gesenkt, die Beine ausgestreckt. Der Diener ihres Vater schob sich an Carol vorbei, denn seine Aufgabe war es, sich um die Gepäckkisten zu kümmern.

»Wir sollten von Bord gehen«, hörte sie hinter sich die Stimme ihres Vaters.

Sie war im Begriff, ihm zu folgen, als ihr die Lederrolle einfiel, die sie vorhin aufgehoben und unter Deck bei ihrem Stuhl verstaut hatte. Ihre Beine waren immer noch weich, trotzdem strebte sie gegen den Strom der Passagiere zurück in den Schiffsbauch. Die Rolle fand sie dort, wo sie sie abgelegt hatte. Sie würde sie ihrem Besitzer zurückgeben.

Wieder an Deck sog sie die frische Luft ein. Sturm und Wolkenbruch waren einem leichten englischen Nieselregen gewichen. Sie fühlte sich zu Hause.

Den Besitzer der Lederrolle konnte sie nicht entdecken. Sein Gesicht war ihr aufgefallen, es hatte sich ihr eingeprägt, länglich und irgendwie konzentriert, mit kräftiger Nase, klaren Augen und dunklem Oberlippenbart. Er war groß und überragte seinen Begleiter, diesen Mönch, dem er das Leben gerettet hatte, um einen ganzen Kopf. Doch nun war er verschwunden.

Achselzuckend folgte sie Vater und Bruder über die hölzerne Planke an Land. Die Lederrolle hatte sie in der einen Hand, mit der anderen hielt sie sich an dem Tau fest, das als Handlauf diente. Ihre Beine fühlten sich an wie englischer Pudding. Der Abstieg war eine Qual. Für einen Moment musste sie sogar stehen bleiben, denn ihr wurde schwindelig, in ihrem Kopf drehte sich ein Kreisel, und sie fürchtete, das Gleichgewicht zu verlieren.

»Was ist, Schwester?«, rief Oliver, der bereits Land unter seinen Füßen hatte.

»Nichts«, erwiderte sie, ohne ihn anzuschauen.

Von frühester Kindheit an waren sie dazu erzogen worden, keine Schwäche zu zeigen. »Baron und Baroness zu sein«, pflegte ihr Vater zu sagen, »ist keine Frage des Titels, sondern eine von Haltung und innerer Stärke.« Dieser Satz war ein Teil von Carols Wesen geworden.

Langsam setzte sie einen Schritt nach dem anderen und erreichte endlich festen Boden. Dover. Englische Erde.

Ihre Kutsche stand schon bereit, ein geschlossener Wagen mit Vorhängen und lederbezogenen Bänken. Die Gepäckkisten wurden festgeschnallt, eine hinten, die andere auf dem Dach. Ihr Vater stieg ein, Carol setzte sich neben ihn.

»Soll ich Zeichen zur Abfahrt geben, Mylord?«, fragte der Diener.

»Ich fürchte, so können wir nicht nach London reisen«, erwiderte Humphrey. »Schaut euch an, Kinder, wie ihr ausseht.« Er wandte sich an Oliver. »Du hast deine Mütze verloren.« Mit Blick auf Carol meinte er: »Dein Kopftuch ist feucht, und deine Röcke sind zerknittert.«

Carol strich sich über ihre Kleidung. Es half nicht viel, der Stoff wurde nicht glatter.

»Wir werden ein Gasthaus ansteuern«, erklärte ihr Vater. »Dort könnt ihr euch in Ordnung bringen. Und ein Ale nach dem Schreck ist sicher nicht verkehrt. Also los«, sagte er zu seinem Diener, »wir fahren zum Channel Inn.«

Der Diener stieg aus, brachte dem Kutscher die Anweisung und kehrte zurück. Die beiden Pferde setzten sich in Bewegung, ihre Hufe klapperten bereits über das Pflaster, als Carol den Besitzer der Lederrolle entdeckte. Zusammen mit dem Mönch, den er wie einen Blinden am Arm führte, war er auf dem Steg und bewegte sich Richtung Kai.

»Moment«, rief sie. »Diese Rolle gehört dem Mann dort. Ich bringe sie ihm.«

»Lass gut sein, Carol«, entgegnete Oliver. »Ich muss mich umziehen. Oder willst du dafür verantwortlich sein, dass ich mich erkälte?«

»Ach Gott, Oliver«, gab sie zurück. »So schnell geht das nicht.«

Doch offenbar hatte ihr Vater beschlossen, ihre Bitte zu überhören. Die Kutsche fuhr unbeirrt weiter.

»Vielleicht sollten wir nicht gleich nach London gehen«, sagte Archibald. »Ich bin müde. Meine Kutte ist nass, und mir ist kalt. Es war eine Prüfung, die uns der Herr geschickt hat. Wenn ich es richtig sehe, haben wir sie bestanden.« Er seufzte. »Genau genommen hätte ich sie nicht bestanden. Ihr habt mir das Leben gerettet.« Der Mönch streckte seine Hand aus, in die Henri einschlug. »Danke.«

»Ihr hättet das Gleiche für mich getan.«

»Wer weiß, ob ich das gekonnt hätte. Wie auch immer, jetzt muss ich mich ausruhen.«

»Und wo sollen wir hin?«, fragte Henri. Er war ebenfalls erschöpft und hatte weiche Beine. Es war ihm mehr als recht, nicht gleich wieder marschieren zu müssen.

»Es gibt in Dover ein Kloster meines Ordens.«

Das war keine gute Wahl, glaubte Henri. »Eure Brüder werden mich kaum aufnehmen.«

»Warum glaubt Ihr das?«

Henri schaute an sich herab. »Es ist offensichtlich, dass ich keiner von ihnen bin. Keiner von Euch.«

Archibald winkte ab. »Sagt so etwas nicht! Barmherzigkeit ist die Botschaft unseres Herrn. Ich gehe davon aus, dass die Brüder in Dover sie genauso gut kennen wie bei uns in Harlesden. Habt Vertrauen.«

Henri seufzte. Vertrauen war in jeder Lebenslage richtig und dies eine Einstellung, gegen die es keinen vernünftigen Einwand gab. Also folgte Henri Archibald, und nach weniger als einer halben Stunde erreichten sie das Kloster. Es lag an einem Wald außerhalb von Dover. Die umgebende Mauer war hellgrau, das Holztor verschlossen.

Archibald klopfte mit der Faust dagegen.

Nach einiger Zeit öffnete ein junger Mann und streckte seinen Kopf heraus. »Euer Begehr?«

»Habt ihr Mahlzeit und Quartier für zwei arme Seelen, die beinahe im aufgewühlten Meer ertrunken wären?«

Der Junge nickte zunächst, dann blickte er Henri genauer an. »Für ihn auch?«, fragte er.

»Aber ja.«

»Ich glaube nicht, dass der Abt Fremde …«

»Bruder, hab die Güte und teile deinem Abt mit«, erwiderte Archibald, »dass ich ohne diesen tapferen Mann nicht vor eurer Tür stünde. Dann wäre ich Fischfutter, und das, glaub mir, ist keine schöne Vorstellung.«

Sie wurden eingelassen und bekamen trockene Kleider. Henri gefiel sich nicht in der braunen Kutte. Die grobe Wolle kratzte an Hintern und Rücken. Er hatte nicht einmal Beinlinge an, denn auch die hingen zum Trocknen überm Feuer. Anstelle seiner Stiefel trug er Sandalen, die so groß waren, dass seine Füße darin schwammen.

Sie wärmten sich am Feuer auf und durften eine Stunde später mit den Mönchen im Speisesaal Platz nehmen. Henris Magen hatte sich beruhigt, er hatte Hunger, aber als er seinen Holzlöffel in den Gemeinschaftstopf tunkte und probierte, musste er sich bemühen, nicht den Mund zu verziehen. Der ungesalzene Hirsebrei schmeckte fade, das Gemüse war derart verkocht, dass er nicht sagen konnte, was es war. Den Mönchen schien das nichts auszumachen. Sie alle schaufelten sich die braune Masse in den Mund und sprachen dabei kein Wort. Henri hielt sich an das Ale. Es war von schwarzer Farbe und so stark, dass es ihm sofort zu Kopf stieg. Ihm wurde warm. Er würde schlafen wie ein Bär im Winter.

»Ich habe meine Pläne auf der Überfahrt verloren«, teilte er Archibald mit, als sie nach dem Essen im Hof standen, wo wieder geredet werden durfte. »Wahrscheinlich sind sie im Wasser gelandet. Ohne sie kann ich gleich zurückfahren.«

»Warum?«

»Weil ich mit Worten nicht zu erklären vermag, was ich vorhabe. Ich muss es zeigen. Muss mithilfe der Zeichnungen anschaulich machen, wie wir in Frankreich bauen.«

»Dann habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr fertigt neue Zeichnungen an, oder Ihr redet auf eine Art, dass der König und seine Berater es sich vorzustellen vermögen.«

»Beides ist unmöglich.«

»Warum?«

»Was das Reden angeht: Ich bin Handwerker und kein Doktor der Rhetorik. Und Zeichnungen anzufertigen dauert lange.«

Damals, nach Gisèles Tod, hatten ihn die Pläne in mancherlei Hinsicht gerettet. An den Wochentagen, wenn Betrieb auf der Baustelle war und er zu tun hatte, hielt sich der Schmerz in erträglichen Grenzen. Doch sonntags kam die Schwermut und drückte ihn nieder. Es gab Tage, da hatte er nicht einmal Lust, aufzustehen. Das Essen verschmähte er, und Wein trank er nur, um zu vergessen. Er konnte sich hundertmal sagen, Gisèle sei jetzt bei Gott, doch selbst in diesem Gedanken fand er keinen Trost. Sie fehlte ihm. Manchmal vergaß er, dass sie nicht mehr da war, begann, mit ihr zu reden, und wunderte sich, dass keine Antwort kam. Erst dann verstand er die neue Wahrheit: Sie war fort und würde nicht zu ihm zurückkehren.

Der Sonntag war für ihn auch deshalb schwer zu ertragen, weil sie an einem Sonntag gestorben war. So wurde er immer wieder an ihren Tod erinnert. Das Loch, das sie hinterlassen hatte, erschien ihm groß wie ein Krater, und es gab Stunden, da glaubte er, hineinzustürzen. Selbst kaltes Wasser, in das er seinen Kopf dann tauchte, verscheuchte diese Vorstellung nicht.

In seiner Not kam er auf die Idee, alte Pläne des Baumeisters abzuzeichnen, um die Geheimnisse des Kirchbaus zu begreifen.

Ungezählte Stunden vertrieb er sich mit seinen Studien. Die Reimser Kathedrale war ein altes, wahrscheinlich sehr altes Bauvorhaben, es gab stapelweise Pläne, die zusammengerollt und verstaubt in Regalen lagen, angefangen von den Fundamenten über die ersten Wände, die vielen Pfeiler und Träger, die Fenster und Türen an Haupt- und Seitenschiffen, bis hin zum Dach und den Türmen. Besonders interessant erschien ihm, dass auf den Skizzen einzelne Elemente aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen dargestellt waren. Henri zeichnete unzählige Entwürfe ab. Manche waren derart detailliert, dass er halbe Tage brauchte, bis er mit all den feinen Linien fertig war, andere, vor allem jene, die die konstruktiven Elemente darstellten, waren eher grob. Dafür gab es an ihnen Maße – Länge, Breite und Höhe –, und auch die übernahm er.

Anfangs waren die Pläne nur eine Möglichkeit, die Sonntage in halbwegs guter Stimmung zu verbringen. Mit der Zeit aber stellte er fest, dass er über Fragen des Baus ein fundierteres Urteil gewann. Mehr und mehr verstand er, wann eine Wand hielt und welche zum Einsturz verurteilt war. Sein Verständnis wurde mit den Monaten immer größer.

Der alte Baumeister bemerkte das ebenfalls und begann, seinen Rat zu suchen. »Sind die unteren Stockwerke stabil genug«, fragte der Weißbart, »um ein drittes zu tragen?«

»Ich fürchte, das sind sie nicht.«

»Dann müssen wir die Höhe begrenzen?«

»Wir sollten«, schlug Henri vor, »die Last besser verteilen. Lasst uns rückwärtige Pfeiler bauen. Andere Kathedralen haben auch welche. Geschickt gesetzt nehmen sie einen Teil des Gewichts auf.«

Der alte Baumeister begann, Henris Ideen als die seinen auszugeben. Henri verlangte von sich, darüber keine bösen Gefühle zu bekommen, doch auf die Dauer gelang ihm das nicht. Er war derjenige, der als wandernder Handwerker andere französische Kathedralen gesehen hatte und deshalb vergleichen konnte, und er hatte die alten Pläne studiert.

Er wandte sich an den Baumeister. »Ich helfe dir auch weiterhin, wenn du mir ebenfalls hilfst.«

»Wie das?«

»Ich will lernen, was du weißt: wie man Steine beurteilt und wo man sie kauft, wie man die nächsten Schritte plant, mit den Meistern spricht oder Ausgabenlisten führt.«

Der Baumeister sah ihn lange an, ohne eine Antwort zu geben. »Nun gut«, sagte er schließlich und hielt sein Wort.

Den Kopien aber hatte Henris erster Gedanke gegolten, als der englische Mönch an der Kathedrale vor ihm gestanden hatte: Seid Ihr der Baumeister Henri of Reims?

Deshalb hatte er seine Zeichnungen aus seinem Quartier geholt und in die Lederrolle gewickelt, bevor er sich auf den Weg gemacht hatte, längst nicht alle, dazu waren es zu viele, aber die wichtigsten. Und die waren jetzt verschwunden. Trieben im Wasser oder lagen bereits auf dem Meeresgrund.

»Was habt Ihr, Baumeister?«, fragte Archibald. »Seid Ihr trübsinnig, weil es regnet?«

»Nein, ich mag den Regen.«

»Das ist gut. Wer in England lebt, sollte sich mit ihm anfreunden. Was ist es dann?«

»Wie bereits gesagt: Ohne Pläne brauche ich nicht beim König vorzusprechen. Im Gegenteil, ich werde mich blamieren.« Er zog die Schultern hoch. »Am besten kehre ich nach Frankreich zurück.« Er versuchte ein Lächeln, das ihm nicht recht gelang. »Auch wenn ich mich nicht darum reiße, gleich wieder auf ein Schiff zu steigen.«

Der Mönch klopfte ihm auf die Schulter. »Mit Eurer Zuversicht ist es nicht weit her, habe ich recht, Baumeister?«

»Das kommt auf den Standpunkt an. Ich bin kein Mönch wie Ihr, Père Archibald.« Unbeabsichtigt hatte er den Namen französisch ausgesprochen. Er klang wie Arschibohl. Henri lachte über sich. »Euer Name ist für eine Kehle wie meine eine stete Herausforderung.«

»Sagt einfach Archie. Das machen die meisten. Überhaupt wäre es Zeit, dass wir einander duzen. Schließlich haben wir noch einen gemeinsamen Weg vor uns.«

Dieser Satz ließ Henri erneut lachen. »Deine Zuversicht, Archie, scheint mir in der Tat sehr groß zu sein. Ich sagte gerade, ich würde nach Frankreich zurückkehren.«

III

Die uralte Straße, die Dover mit London verband, war gut ausgebaut, in beide Richtungen gab es viel Verkehr. Von Ochsen gezogene Bauernwagen rumpelten genauso über die unebenen Steine wie elegante Kutschen, Fußgänger und Reiter waren unterwegs, bewaffnete Ritter, Handelsleute, Priester, Handwerker, Bettler. Am Wegesrand standen Gasthäuser, in denen man eine Mahlzeit und einen Schlafplatz bekam, der einem das Nächtigen im Wald ersparte.

Henri hatte sich von Archies Einwand breitschlagen lassen, er sei inzwischen so nahe an Westminster, dass es dumm wäre, sein Glück nicht zu versuchen. Jetzt lag er auf seinem Strohsack und lauschte dem regelmäßigen Schnarchen des Mönchs. Er verzichtete darauf, sich Stroh in die Ohren zu stopfen, denn er wollte nicht schlafen, sondern nachdenken. Wenn er Archies Gerede über Zuversicht und fehlendes Vertrauen wegließ, zeigte sich, dass er vor einer Blamage stand. Er war nun einmal kein Redner und erst recht kein Dichter, er besaß nicht die Fähigkeit, die Kathedrale allein mit Worten auszumalen. Sicher, er konnte von Wänden, Türen und Fenstern sprechen, doch vorstellbar wurde all das und vor allem die schiere Größe erst anhand von Zeichnungen. Und die hatte er verloren.

Dagegen stand, dass Archie recht hatte: Er war nur noch zwei Tage von Westminster entfernt. Selbst wenn die Chance klein war, den Auftrag zu erhalten, der Versuch war mit geringer Mühe verbunden.

Doch ihn schreckte die Peinlichkeit, die ihm bevorstand und gegen die er nichts würde tun können. Er war einfach nicht zur freien Rede geboren. Die Worte kamen ihm nur mühsam aus dem Mund, er stockte oft und musste nachdenken, und wenn man ihn zwang, vor Publikum, selbst vor einer Gruppe Handwerker, zu sprechen, wurde ihm flau und der Mund trocken.

Und trotz allem empfand er einen gewichtigen Grund, zu bleiben und sein Glück zu versuchen, selbst wenn er sich wahrscheinlich blamierte. Es lockte ihn, Baumeister zu werden. Es lockte ihn mehr als irgendetwas auf der Welt.

Am nächsten Morgen saß er mit Archie im Schankraum bei der Morgensuppe, die genauso fade war wie der Brei im Kloster. Obwohl die Fensterläden offen standen, lag ein Geruch nach schalem Bier in der Luft. Henri schaffte nicht mehr als ein paar Löffel, und während er sie herunterwürgte, dachte er, dass ein französischer Koch, der seinen Gästen eine derartige Suppe vorgesetzt hätte, verprügelt oder gleich am nächsten Baum aufgeknüpft worden wäre. Zumindest wären die Gäste fortgeblieben. Die Engländer schienen unempfindlich gegen schlechten Geschmack.

»Am Abend werden wir in London eintreffen«, erklärte Archie mit vollem Mund.

»Also los, lass uns aufbrechen«, sagte Henri ungeduldig.

»Nicht so eilig, mein Freund.« Archie zeigte auf seine Schüssel. »Der Mensch muss essen. Und das in Ruhe.«

Archie ließ die Flüssigkeit von seinem Löffel herablaufen, sodass nur noch ein Haufen Getreide übrig blieb, dann schob er ihn sich in den Mund, kaute kaum, sondern spülte mit Dünnbier herunter. Womöglich war dies die richtige Methode für diesen Pamps. Henri machte es Archie nach und spülte ihn mit Bier herunter. Es ging tatsächlich besser.

Da so viele Reisende auf der Straße nach London unterwegs waren, war sie sicher. Henri hatte zu keinem Moment Sorge vor Räubern, auch dort nicht, wo die Wälder dichter waren. Es war ein angenehmer Spätsommertag. Sie machten nur wenige Pausen und kamen, wie Archie vorhergesagt hatte, vor Anbruch der Dämmerung an das südliche Londoner Tor.

Die Stadt war ein noch stärkeres Gewimmel aus Mensch und Tier, als Henri es aus Frankreich kannte. Ob zwei oder vier Beine, alles drängte sich durch enge Gassen, in denen es nicht weniger stank als in Paris oder Reims. Die Straßengräben waren genauso voll Unrat, nur einen Unterschied gab es: Es war nicht so laut. Die Engländer, so sein Eindruck, erhoben die Stimme nicht, selbst dann nicht, wenn ein Gespann ein anderes vorlassen musste, weil der Durchgang zu eng war. Die Kutscher schienen nicht ein Mal zu streiten, sondern folgten klaren Regeln. Wer zuerst am Engpass war, hatte das Vorrecht, das der andere selbstverständlich einräumte. Henri schaute fasziniert zu.

Archie führte ihn zum Fluss, wo er sich auf einen umgefallenen Baumstamm setzte, die Sandalen auszog und die Füße ins Wasser steckte. »Das Leben«, sagte der Mönch, »hat seine Freuden. Es belohnt den, der sie auszukosten weiß.«

Die Themse war breit und floss ostwärts, sie bildete Wellen, die kleine weiße Kronen hatten. Eine Holzbrücke führte hinüber, eine solide Konstruktion, wie es Henri schien, gegründet auf einer Vielzahl von Pfeilern, an den Seiten von stabilen Balken gehalten.

Die eigentliche Stadt lag auf der Nordseite. Dort gab es einen sumpfigen Uferstreifen, der offenbar regelmäßig überschwemmt wurde. Die ersten Anlieger jenseits dieser Auenwiese waren Fischer, unschwer an den Booten und Netzen in ihren Höfen zu erkennen. Das anschließende Gassenviertel war höchst verwirrend, voller Ecken, Kurven und enger Wege, aber Archie lotste ihn so sicher hindurch, als sei er dort zu Hause. Er führte ihn zu seinem Kloster, das wie das in Dover ebenfalls außerhalb der Stadt lag. Diesmal sorgte sich Henri nicht darum, abgewiesen zu werden. Er hatte sich dem Mönch überlassen. Archie würde eine Lösung finden.

Am nächsten Morgen erwachte Henri mit einem Gefühl von Beklommenheit, das ihm auf die Brust drückte. Archie hatte angekündigt, ihn zum Palast zu führen. Henri versuchte, sich gründlich zu waschen, den Dreck von Umhang und Kittel zu klopfen und seine Stiefel zu säubern. Er war aber nicht recht bei der Sache. Sicherlich kannte der König von England den Reimser Baumeister nicht. Aber vielleicht der Hofkaplan, der den Brief veranlasst hatte. Es bestand die Gefahr, aufzufliegen, und so war Henri erleichtert, als Archie ihn darauf hinwies, dass die Fahne auf dem Palastdach nicht gehisst war. Ein Oberst der Wache beschied ihnen, dass der König auf einem seiner Landgüter weilte. In der kommenden Woche sei er aber zurück und werde den Baumeister empfangen. Sie verabredeten einen Tag.

Henri nutzte die Zeit, um sich die Baustelle anzuschauen. Sie lag in unmittelbarer Nachbarschaft der königlichen Residenz, und Henri war beeindruckt. Der weißgraue Stein war der gleiche wie am Palast und die Ausmaße der Anlage nicht kleiner als in Reims, ein langer, dabei schlanker Grundriss, dazu gedacht, in die Höhe und nicht in die Breite zu wachsen. Henri umrundete den gesamten Bau mit Haupt- und Querschiffen, was einige Zeit in Anspruch nahm. Das Mauerwerk schien ihm solide zu sein.

Seltsam war nur die Stille, die hier herrschte. Obwohl der Herbst noch nicht begonnen hatte, sah es aus wie im Winter. Überall hatte sich Dreck gesammelt. Die Aussparungen für die Fenster waren mit Sackleinen verhängt. Kein einziger Handwerker war zu sehen, und wenn man den halb verfallenen Zustand der Bauhütten als Maßstab nahm, dann lag die Baustelle schon eine ganze Zeit brach. An den Hüttenwänden und den Dächern gab es Bruchstellen, hier hing eine Tür schief, dort drang Regenwasser ins Häuschen, weil sich tiefe Bodenrinnen gebildet hatten, eine dritte Unterkunft stand derart schief, dass der nächste kräftigere Windstoß sie umwerfen würde.

Die Ost-West-Ausrichtung war nicht anders als in Frankreich, der Altar sollte dort stehen, wo die Sonne aufging. Ihm schloss sich die Apsis, der letzte Teil der Kirche, an. Sie war weitläufig, ihre Wände waren etwa hüfthoch gemauert und so angelegt, dass sie das Gefälle des Geländes ausglichen. Zwei Ecksäulen reichten sogar höher, als er mit ausgestrecktem Arm greifen konnte. Im Unterschied zu Reims war die Apsis als eigenständige Kapelle geplant, als selbstständiger, intimerer Raum innerhalb der Kathedrale. Das kannte er nicht, es war aber aus den bereits angedeuteten nach innen zeigenden Wänden am Übergang zum Hauptschiff unschwer zu erkennen. Wozu war das gut? Er würde den Grund herausfinden müssen.

Insgesamt gewann er den Eindruck, als sei hier mit großer Eile aufgemauert worden. Die Wände waren, soweit er das ohne Lot beurteilen konnte, gerade, und dennoch gab es überall Spuren fehlender Sorgfalt. An den Fugen war der überschüssige Mörtel nicht abgestrichen worden und in langen Nasen herabgelaufen, und die Steine selbst waren längst nicht so gleichmäßig geschlagen, wie er es aus Frankreich kannte, es gab kleine und große, und manche Ecke war rund. Es machte den Eindruck, als hätte jemand die Steinmetze zu schneller Arbeit angetrieben, als hätte jemand in großer Hetze viele Steine gebraucht. Warum hatte der alte Baumeister so rasch vorankommen wollen?

Er beschloss, dass es nicht nötig wäre, die Wände wieder abzutragen, er würde sie nur säubern lassen. Eines Tages erhielten sie eine eigene Verblendung, und dann war die mangelnde Genauigkeit nicht mehr zu sehen. Trotzdem würde er gegenüber den Verantwortlichen klarstellen, dass diese Wände vor seiner Zeit gebaut worden waren. Er arbeitete anders: ordentlich und präzise.

Im Außenbereich bemerkte er auf der Themseseite Feuchtigkeit im Boden. Das wunderte ihn nicht, die Kathedrale war auf einer Insel oder Halbinsel direkt am Fluss angelegt worden. Das Grundwasser zeigte sich wahrscheinlich schon nach einem oder zwei Spatenstichen. Er beugte sich hinunter und befühlte die ersten Reihen der verbauten Steine. Seltsamerweise waren sie trocken. Darauf würde er achten müssen, sollte er den Auftrag erhalten. Nasse Fundamente führten früher oder später zum Einsturz eines Gebäudes.

Die Querschiffe waren ebenfalls bereits angelegt. Allerdings lagen sie nicht achsgleich, was ihn wunderte. Symmetrie war in Frankreich ein Teil der Harmonie und damit des Göttlichen, ohne sie war Schönheit nicht vorstellbar. Hier sah man das offenbar anders. Er nahm sich vor, das zu ändern, wenn er hier Baumeister wurde.

Außerhalb der Kathedrale war ein Kreuzgang vorgesehen, der ihm gefiel, weil er schmal, geradezu zart war und etwas Geschütztes und Anheimelndes hatte. Angesichts des vielen Regens in England würde er eine Überdachung vorsehen.

Ein Stückchen weiter standen die Grundmauern eines eigenständigen Hauses. Es gab nicht vier, sondern acht Ecken, und da die Acht eine heilige Zahl war und wegen der Nähe zur Kathedrale, ging er davon aus, dass dieses Haus für besondere Bewohner gedacht war. Er tippte auf das Domkapitel.

Nun brauchte er zweimal Glück: zum einen, dass er nicht erkannt wurde, zum anderen den königlichen Auftrag. Er rieb sich mit der Handfläche über Stirn und Augen. Möglicherweise verlangte er zu viel vom Schicksal.

Dass Westminster ein sumpfiges Ufer hatte, war bekannt, erklärte ihm Archie am Abend, der Ort wurde Thorney Island, die dornige Insel, genannt. Der feuchte Untergrund war eine besondere Herausforderung. Henri hoffte, dass alte Pläne aufbewahrt worden waren, denn es galt, zu überprüfen, wie der Bau gegründet worden war. Er nahm sich vor, im Palast nach diesen Plänen zu fragen, sollte das Gespräch überhaupt bis zu diesem Punkt kommen.

Henris Beklommenheit kehrte in voller Wucht zurück, als sie sich am vereinbarten Tag dem Palast näherten, und vermischte sich mit einer kaum auszuhaltenden Aufregung. Sein Mund war trocken. Eine laute innere Stimme drängte ihn zur Umkehr.

Archie indes plapperte über das Wetter – darüber, dass sich der Herbst ankündigte und dass diese Jahreszeit in England gelegentlich etwas regnerisch sein konnte. Henri hörte kaum zu, er suchte nach einer Erklärung für den Fall, dass der Kaplan den alten Baumeister kannte. Und er suchte Worte für die Unterredung mit dem König. Doch kaum hatte er einen guten Satz gefunden und wollte ihn festhalten, entschwand er ihm wieder. Er vergaß einfach alles. Sein Mund wurde noch trockener. Es war übel, dass er die Zeichnungen verloren hatte.

Diesmal wurden sie ohne Umschweife durchs Tor gelassen. Der Oberst der Wache führte sie das kurze Wegstück zum Gebäude, der Westminster Hall, dem sich ein kleinerer Bau anschloss, die Privatgemächer, wie Henri vermutete.

Die Halle war so weitläufig, dass man ein ganzes Dorf darin hätte unterbringen können, und hoch genug, um einen Kirchturm hineinzubauen. Als sie durch einen Torbogen eintraten, entdeckte Henri ein bekanntes Gesicht. Er schaute ein zweites Mal hin. Zweifellos, es war die junge Baroness, die mit ihnen auf dem Schiff gewesen war und ihn angesprochen hatte: Kann ich Euch helfen, Monsieur?

Ganz allein stand sie an einer der Wände, was in dieser Halle bedeutete, dass sie ein ganzes Stück entfernt war. Trotzdem erkannte sie ihn genauso schnell, wie er sie, hob die Hand, winkte kurz und kam auf ihn zu. Sie trug einen grünen Umhang, der Schleier über ihrem Kopf wurde von einem goldenen Stirnring gehalten. Ihre rotblonden Haare waren zu einem Zopf gebunden.

Genau wie Archie verneigte er sich. »Mylady.«

Er richtete sich wieder auf. Aus der Nähe sah er, dass ihre Augen schmal, beinahe mandelförmig waren.

»Sir«, sagte sie, »seid Ihr Baumeister?«

Die schlechteste aller denkbaren Fragen. Seine Freude, sie wiederzusehen, verschwand schlagartig. »Wie kommt Ihr darauf?«

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.