5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

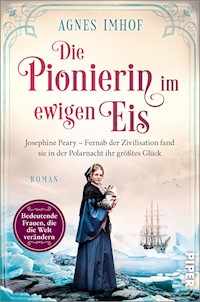

Arib muss als Mädchen den grausamen Mord an ihrer Familie miterleben. Ihr selbst gelingt zunächst die gefährliche Flucht. Doch die Feinde sind mächtiger und so wird Arib in den Palast des Kalifen Harun ar-Raschid nach Bagdad verschleppt. Mit den Jahren wird sie zur gefeierten Sängerin und Kurtisane des Orients. Ihr Ziel aber verliert die junge Frau nie aus den Augen – und so muss sie sich schließlich entscheiden: zwischen dem leidenschaftlichen Wunsch, Rache am Mörder ihrer Familie zu nehmen – und der Liebe ihres Lebens …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

PIPER DIGITAL

die eBook-Labels von Piper

Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!

Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.

Mehr unter www.piper.de/piper-digital

Für Uweund für Roman Hocke

ISBN 978-3-492-98201-6April 2015© für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2015© Piper Verlag GmbH, München 2008Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Byelikova Oksana/shutterstock.comDatenkonvertierung: psb, Berlin

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht Inhalte Dritter zu eigen macht.

Hätte Satan keine andere Schlinge um jemanden zu Fall zu bringen, kein anderes Banner, zu dem er rufen könnte, keine andere Versuchung, um zu verführen außer den Sängerinnen, so wäre es dennoch mehr als genug.

Al-Jahiz

Wer Musik macht, spielt mit den Seelen

Ibn Hindu

Bagdad, im Jahre des Herrn 819.

Eine neue schwüle Sommernacht legte sich über den Kalifenpalast. Der zum Hof hin offene Festpavillon war hell erleuchtet. Eunuchen in schwarzen Seidengewändern waren damit beschäftigt, die Reste eines Mahles abzuräumen: üppig beladene Silberplatten mit gefüllten Vögeln, Mandelhalwa und mit Walnüssen gespickte Feigen wurden zurück in die Küche geschleppt. Wenn die Diener unter den schwankenden Silberampeln hindurchliefen, blitzten die Wandmosaike wie Juwelen auf. In einem Bett duftender Schiraz-Rosen schlug ein gebratener Pfau sein lebloses Rad.

Kalif Ibrahim und seine Zechgenossen waren zum Wein übergegangen. Sklavinnen versprengten Orangenblütenwasser über die ebenhölzernen Diwane, Tänzerinnen schwangen ihre seidenschimmernden Hüften. Aber die Aufmerksamkeit der Gäste galt nicht ihnen: Zwischen den Bögen, wo sich der Raum zum Hof hin öffnete, war ein golddurchwirkter Brokatvorhang aufgespannt. Die wirbelnden Rhythmen, die dahinter hervorklangen, erhitzten die Männer weit mehr als der Wein oder die Sommernacht.

»Wartet nur auf Arib!« Salim sprach den Namen aus wie etwas Verbotenes, das ebenso reizvoll wie gefährlich ist. Der Schreiber wies auf den erhöhten Platz in der Mitte, wo der Kalif seine fleischigen Lippen über den Arm einer Sklavin gleiten ließ. »Sie ist die berühmteste Singsklavin im Reich des Kalifen. Selbst Ibrahim, der Beherrscher der Gläubigen, konnte ihrer Verlockung nicht widerstehen. Ganz Bagdad vergöttert Arib.«

Die nackten Füße der Tänzerinnen stampften auf, Seidenschleier fegten durch die ambraschwere Luft. Nur der dunkelblonde Mann, den Salim angesprochen hatte, schien dem Rausch aus Farben und Klängen nicht zu verfallen. Nicht einmal der Wein hatte die Kälte aus den hellen Augen Wolframs von Aue weichen lassen. Dennoch verriet eine kaum spürbare Anspannung, dass er hinter dieser unbewegten Maske etwas verbarg. Neben dem feingliedrigen Araber wirkte er hünenhaft. Seine sehnigen Hände wussten sichtlich ein Schwert zu führen. Und die frisch verheilte Spur eines Dolches auf dem glattrasierten Kinn verlieh ihm etwas Unberechenbares.

»Arib«, wiederholte er spöttisch. »Kein Imam, der sie nicht als das leibhaftige Laster verfluchte. Kein Mufti, der nicht dazu aufriefe, sie zu steinigen. Glaubt man den Gerüchten, hat sich die halbe Bagdader Jugend ihretwegen ruiniert. – Kennt Ihr sie?«

»Ob ich sie kenne?« Salim lachte laut auf. »Man merkt, dass Ihr zum ersten Mal das Privileg genießt, mit dem Kalifen zu zechen. Bei Allah, man könnte ihretwegen vom Glauben abfallen!«

»Wer seinen Glauben verliert, ist meistens auch bald seinen Kopf los«, erwiderte Wolfram. Geschmeidig neigte er den Oberkörper zurück, um dem Mundschenk Platz zu machen. »Aber wenn jemand seinen Kopf für eine Sängerin aufs Spiel setzt, ist es wohl auch nicht schade darum.« Er bedeutete dem Jungen, ihm aus der schweren Ritliya Wein nachzuschenken.

»Sing, Arib! Mach mich trunken, ich bin dein Sklave!«, grölte ein Alter gegenüber. Speichel spritzte von den dünnen Lippen. Das nachgefärbte Haar hob sich scharf von dem gebleichten Gesicht ab, Schweiß hatte den Puder in seinen Falten zu weißen Streifen verlaufen lassen. Er taumelte auf den Vorhang zu und verlor das Gleichgewicht. Schallendes Gelächter begleitete seinen Sturz. Wolframs Augen hatten ihn nur kurz fixiert, doch dabei fingen sie das Licht ein wie die eines Schakals.

Salim rückte ein wenig ab, als sei ihm plötzlich die Mär vom Bösen Blick in den Sinn gekommen, dem gefährlichen Zauber, den man blauen Augen nachsagte. »Seit den sagenumwobenen Sängerinnen der heiligen Stätten gab es keine mehr wie sie«, verteidigte er Arib. Vom Alkohol beschwingt wurde er poetisch: »Die Sängerinnen von Mekka trieben seinerzeit die Krieger des Propheten in die Schlacht. Aber vor Arib müssen selbst die Huri des Paradieses beschämt verstummen. Wenn sie singt, verblassen die Freuden des Jenseits, und noch die Tapfersten klammern sich ans Leben. Diese Frau sieht Euch an, als könntet Ihr allein ihre Sehnsüchte erfüllen. Sie macht Euch glücklich und traurig zugleich. Es ist Magie, mein Freund.«

Etwas durchbrach die Maske des Fremden, doch er unterdrückte die Regung sofort.

Salim wies auf den Alten, der schwankend wieder auf die Füße kam und glasig zum Vorhang stierte. »Seht es Euch an! Sie raubt einem den Verstand.«

»Ganz offensichtlich«, erwiderte Wolfram trocken. »Und wie Singsklavinnen es zu tun pflegen, gibt sie sich jedem hin, der sie sich leisten kann: Parfümeuren für Ambra und Moschus, Seidenhändlern für Damaszener Brokat. Sie mag eine angesehene Hure sein, aber sie bleibt eine Hure.« Unwillig wischte er einen Tropfen Orangenblütenwasser von seinem Ärmel.

Salim berührte beschwörend seinen Arm. Sein schwarzes, zu schulterlangen Locken gedrehtes Haar fiel unter dem Turban hervor, und der Dunst von Wein und Haschisch stieg Wolfram in die Nase. »Wer spricht bei einer solchen Frau von Hurerei? Der Kalif Harun ar-Raschid verfiel ihr, um den sich schon jetzt die Legenden ranken – Radiya llahu alayhi, möge Allah Wohlgefallen an ihm haben! Seine Söhne Muhammad und Abdallah hätten vierhundert Sklavinnen gegen eine Nacht mit ihr eingetauscht. Man munkelt, Muhammad hätte nur ihretwegen die Vorliebe für sein eigenes Geschlecht vergessen und sich den Frauen zugewandt. Sie war die Geliebte dreier Kalifen, und heute Nacht könnte der vierte dazukommen.« Er deutete mit seiner sorgsam manikürten Hand durch den Raum. »Seht Euch um, jedermann liegt ihr zu Füßen! Wenn Ihr heute ein düsteres Gesicht seht, dann nur bei einem, der ihre Gunst genossen und wieder verloren hat.«

Der Fremde blickte zum Neffen des Kalifen hinüber, der an der Seite seines Oheims finster in den Becher starrte. Salim wollte etwas einwenden, doch abgesehen vom Herrscher selbst schien in dessen Familie kaum ein Mann vor Frohsinn zu sprühen. Wolfram hob die Augenbrauen. »Nun, ich selbst habe kaum Grund, mich in Gefahr zu wähnen«, meinte er. »Ich verkaufe weder Parfüms, noch edle Stoffe, und ich gehöre auch nicht der Familie des Kalifen an. Ich bin ein Verbannter, und das Einzige, was ich noch besitze, ist mein Schwert. Sie wird wohl kaum darauf erpicht sein, dass ich ihr damit ihre glatte Kehle durchschneide.« Er deutete ein ironisches Lächeln an.

»Ah, auch Ihr werdet ihrem Zauber verfallen!« Salim lehnte sich zurück. Seine geschminkten Mandelaugen wiesen zum Vorhang, der die Musikanten vor Blicken schützte. »Dort, hinter der Sitara, wartet sie bereits. Ihr werdet Eure ketzerischen Worte noch bereuen. Sie ist eine Sirene.«

Das abfällige Lächeln des Fremden erstarrte. Abrupt wandte Wolfram sich ab und sah hinauf zur Deckenmalerei. Eine paradiesische Gartenlandschaft war dort abgebildet: Gazellen weideten friedlich, und exotische Vögel flatterten zwischen den schwarzweißen Pfeilern. Wie ein Spiegelbild zeigte der kostbare Hira-Teppich zu seinen Füßen dieselben Motive. Für einen Augenblick ließ sich Wolfram an den geheimen Ort in seinem Inneren entführen, zu dem er niemandem Zutritt gewährte.

Er konnte nicht sehen, dass die junge Frau hinter der Sitara ebenfalls zur Decke hinaufblickte. Ihre hennabemalten Hände hatten den Vorhang etwas zur Seite gezogen. Sie bemerkte den schwarzen Eunuchen, der zu ihr trat, und ihre dunklen, eng stehenden Augen verloren den sehnsüchtigen Ausdruck. »Hast du ihn gesehen?«, fragte Arib. Der Rhythmus des Tamburins in ihrem Rücken holte sie in die Gegenwart zurück und peitschte ihren Puls auf.

»Er ist hier«, antwortete Jauhar. Arib kannte den hünenhaften Eunuchen. Sie wusste, dass er trotz seiner Eigenheiten verlässlich war. Deshalb hatte sie darauf bestanden, dass er und kein anderer sie an diesem Abend bedienen sollte.

Aufatmend schob sie den rosaseidenen Vorhang noch etwas zur Seite. »Welcher ist es?« Ihre Augen folgten seinem Finger, doch in der Menge konnte sie den Fremden nicht ausmachen.

»Der junge Mann in der hellen Tracht der Zechgenossen«, erläuterte Jauhar beflissen. Arib spürte die Augen des Eunuchen auf ihren Brüsten, die das Oberteil aus goldbesticktem Brokat völlig unbedeckt ließ. Sie glaubte sogar zu hören, wie er den Rosenduft einsog, der noch vom Hammam in ihrem Haar hing. »Wollt Ihr es wirklich wagen?«, raunte er ihr ins Ohr. Ungerührt wanderte Aribs Blick durch den Raum. Sie erkannte den Kalifen, grobknochig wie ein baktrisches Lastkamel. Er musste inzwischen etwas über vierzig sein, dachte sie, während sie nach dem Fremden Ausschau hielt. Doch die Mundschenke und die wirbelnden Röcke der Tänzerinnen verstellten ihr immer wieder die Sicht.

»Dieser Mann ist eine Viper«, fuhr Jauhar fort, »schön, aber gefährlich. Und Ihr wisst, dass er Euch vernichten will.«

»Mich vernichten!« Arib lachte klirrend auf. Ein Flötenspieler warf ihr einen zornigen Blick zu, und leiser setzte sie nach: »Er durchschaut, warum ich hier bin. Meine Pläne missfallen ihm und er wird sie zu vereiteln suchen, notfalls mit Gewalt.« Ihre Augen blieben an dem mit Federn geschmückten gebratenen Pfau hängen und die markanten Lippen verzogen sich spöttisch. »Aber einmal gerupft ist auch der stolzeste Pfau nichts weiter als ein bleiches Huhn. Ich kenne diese Art von Mann. Etwas heiße Luft aus meiner geübten Kehle und aus dem hochfahrendsten Krieger wird ein williger Sklave. Du kannst versichert sein, dass ich nichts von ihm übrig lassen werde.«

Jauhars Kinn mit dem eleganten Bärtchen klappte herab. »Ihr versteht Euch darauf, die Seelen zu berühren und sprecht so kalt darüber?«

Arib antwortete nicht. Doch ihre Finger schlossen sich um das unscheinbare Glasamulett an ihrem Hals. Verzweiflung war der einzige Luxus, den sie sich nicht leisten konnte. »Was schert es dich?«, entgegnete sie und warf die schwarzen Schläfenzöpfe zurück. Die Glöckchen an den Reifen um ihre Fußgelenke klingelten, und ein Hauch des schweren Ambraparfüms stieg auf, das der beste Händler der Stadt eigens für sie mischte. »Stell dich zu dem Fremden, ich will sehen, wer es ist!«

Jauhar trat von einem Bein auf das andere. Er warf einen Blick in den Saal, wo einige junge Männer aufgestanden waren und Aribs Namen skandierten. »Ich bin für das Zeremoniell verantwortlich. Ihr werdet doch nicht etwa da hinaus …«

Arib lächelte.

Ihm brach der Schweiß aus. »Tut mir das nicht an! Eine Sängerin gehört hinter den Vorhang – Euer Herr wird es mich bitter büßen lassen!«

Sie kniff ihn in die Wange. »Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass die Leute gekommen sind, um einen Vorhang singen zu hören?«

Jauhar tupfte sich mit einem Taschentuch die Schmucknarbe auf der schwarzen Haut. »Mit Eurer Schamlosigkeit presst Ihr mir noch den letzten Saft aus den Adern.«

Arib reckte sich aufreizend und lockerte die Schultern. »Du ahnst nicht, wie viele Männer dich darum beneiden.«

Jauhar blickte sich um, als wollte er sich überzeugen, dass niemand sie hören konnte. Doch die Aufmerksamkeit des Orchesters richtete sich auf die Mitte des Halbkreises, wo der Sahib al-Musika mit seinem Tamburin den Rhythmus vorgab. »Der Fremde scheint Euch weit mehr zu interessieren als der Kalif«, zischte Jauhar. »Aber Ihr habt den Auftrag, Ibrahim zu verführen, nicht ihn. Ihr seid hier, um diesem Thronräuber das Handwerk zu legen, habt Ihr das vergessen?«

Arib lachte erneut. »Ibrahim ist kaum ein Appetithappen. Er interessiert sich ohnehin mehr für Sängerinnen als für sein Amt und ist nicht besser zum Kalifen geschaffen als seine Schuhsohlen. Ich habe meinen Auftrag nicht vergessen, doch alles zu seiner Zeit.« Wenn sie ihr Geld nicht nutzlos verschwendet hatte, hatten ihn ihre Sklavinnen schon heute Mittag im Hammam erwartet – mit dem Auftrag, ihn zu baden, an den richtigen Stellen zu massieren und in jeder Hinsicht auf das Versprechen einzustimmen, das ihre Herrin einlösen würde.

Draußen im Saal hatte sich Ibrahim erhoben. Das pockennarbige Gesicht war vom Wein gerötet, mit großer Geste trug er etwas vor. Die Männer applaudierten frenetisch, und die Tänzerinnen neigten sich vor ihm zu Boden. Doch während er den Becher hob, schweiften seine dunklen Augen zum Vorhang.

Arib lächelte. Der Mann, den man den Drachen nannte, erwartete sie begierig. Sie zwinkerte dem Eunuchen zu und griff nach ihrer Laute. Zärtlich strich sie über die silberne Einlegearbeit. Dann gab sie dem Sahib al-Musika ein Zeichen.

Der Rhythmus der Trommeln veränderte sich. Mit leichten Schritten kehrten die Tänzerinnen hinter den Vorhang zurück. Ta-tam-ta-tam-tam, summte Arib den schweren Masmudi-Rhythmus mit. Sie schlug die Laute an. Die sinnlichen Töne entrückten sie in vergangene Zeiten, als die Sänger mit magischen Urgewalten im Bunde gewesen waren. Ihr Körper wurde eins mit dem bauchigen Leib der Oud. Dann begann sie zu singen:

Reich mir den Becher und mach mich trunken,

Besser als Kummer ist der Genuss!

Der ist ein Feigling, der nie versunken

Im Rausch des Weines, in einem Kuss!

»Ahsanti, ya Jamila!«, rief eine Männerstimme. »Bravo!« Andere stimmten ein, und dann hörte sie Ibrahim: »Ich trinke auf die verführerischste Frau des Ostens!«

Arib nickte dem Orchester zu und überging Jauhars verzweifeltes Augenrollen. Dann trat sie an den Seidenvorhang und schlug die Sitara zurück.

Das Lärmen verstummte. Ibrahims noch erhobene Hand mit dem Becher sank herab. Dunkle Schweißflecken zeigten sich auf seinem Seidenhemd. Vom Kalifen bis zum Eunuchen starrten alle Männer sie an. Lächelnd hob sie die Laute und verlieh ihrer Stimme jenen dunklen Klang, der die Männer um den Verstand brachte:

Darum, Geliebter, zier dich nicht weiter,

Genieß die Freuden an meiner Brust!

Der ist der kühnste, tapferste Streiter,

Der sich nicht fürchtet vor höchster Lust!

»Es heißt, der Teufel gebe ihr die Lieder ein«, hörte sie jemanden flüstern, und ein anderer stieß hervor: »Einmal diese Frau in meinem Bett, und ich würde selbst den Teufel anbeten!«

Arib fing die Woge der Begierde ein, die ihr entgegenschlug, und ließ sich davon mittreiben. All ihre Aufmerksamkeit richtete sich nun auf Ibrahim ibn al-Mahdi.

Die Musik steigerte sich zu einem wirbelnden Tanz. Tam-tatata-tam-tam-tam pochte der Sharki-Rhythmus in ihren Adern, betäubte ihre Sinne wie der Schauer eines leidenschaftlichen Kusses. Sie warf die Laute einem Sklaven zu und näherte sich dem Kalifen. Ibrahims vierschrötige Gestalt spannte sich an. Sein stechendes Parfüm schlug ihr entgegen, und in seinem schwarzen Vollbart glänzte der Wein. Arib kannte diesen Blick, den sie auf ihrer Haut förmlich fühlen konnte. Zum ersten Mal hatte sie ihn vor Jahren bei Harun ar-Raschid gespürt. Langsam stellte sie einen nackten Fuß auf seine gekreuzten Beine.

Den Gästen stockte der Atem. Ibrahim ließ sie willenlos gewähren. Sie war sich sicher, dass er wusste, warum sie hier war. Doch es hatte keine Bedeutung mehr für ihn. Unter ihrem Fuß pulsierte das Blut in seinen Adern. Sie tastete sich zu der Stelle zwischen seinen Beinen vor und lächelte unmerklich.

Arib beugte sich zu ihm herab. Wehrlos starrte er in ihr knappes Oberteil. Sie spürte, wie sein heißer Atem sich beschleunigte. Er ließ die Linke über ihre Fesseln nach oben gleiten, und die goldenen Reife klirrten. Das Zucken der wohlbekannten Schlange unter ihren hennagefärbten Zehen verriet, dass sie ihr Ziel erreicht hatte. Man musste nicht Gedanken lesen können, um zu ahnen, wie er sie im Geiste in Besitz nahm, triumphierend auf dem Schlachtfeld der Leidenschaft. Ohne den Blick von ihm zu nehmen, strich sie ihrem Opfer über die beringten Finger und nahm ihm den Pokal aus der Hand. Sie ließ das Glas über ihren nackten Bauch und zwischen den Brüsten hinaufgleiten. Dann hob sie es an die Lippen.

Ibrahims Atem ging schwer, er kämpfte um seine Beherrschung. Sie zog ihren Fuß zurück und wandte den Kopf dorthin, wo sich Jauhar zwischen den Gästen hindurchdrängte. Bei einem Mann blieb er stehen.

Arib hob die dunkel geschminkten Lider über dem Becher. Ihr Blick traf den des Fremden.

Schlagartig wich die Farbe aus ihrem Gesicht. Wein spritzte auf ihre Kleider, und die kalte Berechnung fiel von ihr ab wie ein schlecht sitzender Schleier. Krampfhaft umklammerte sie das Glas. Das Kristall brach, die Scherben schnitten in ihre Haut. Blut quoll zwischen ihren Fingern hervor, doch sie spürte es nicht. Während Ibrahim sie mit lüsternen Blicken verschlang, überschwemmte sie eine Woge lange vergessener Zärtlichkeit. Atemloses Verlangen und Furcht stritten in ihr, als sei sie wieder das Mädchen in zerrissenen Männerkleidern, er der junge Ritter aus dem Reich des Frankenkaisers. Alles an ihm war fremd und erschreckend – und zugleich unendlich vertraut.

Wolfram erhob sich langsam, die dunkelblauen Augen ungläubig auf sie gerichtet. Nicht der gefeierten Sängerin galt dieser Blick, nicht der Hure der Kalifen, sondern dem Mädchen von damals. Und wie eine kaum hörbare Melodie kehrte die Erinnerung an dieses Mädchen zurück.

Arib war begnadet mit Schönheit und Ausstrahlung, schlagfertig und von einem unglaublichen Talent als Sängerin und Lautenspielerin. Seit den legendären Singsklavinnen von Mekka und Medina hatte es keine gegeben, die ihr glich.

Aus der Chronik des Abu l-Faraj al-Isfahani

Provinz Khorasan, Afghanistan, im Frühjahr 803.

»Arib! Wie oft habe ich dir verboten, deine Nase in meine Kochtöpfe zu stecken!«

Mit beachtlicher Behändigkeit wälzte sich die Köchin durch das Labyrinth von Töpfen und Pfannen. Nur wenige Kienspäne erhellten die Küche, und der Qualm aus den Herdfeuern tat ein Übriges, um ihre Umrisse im Nebel verschwimmen zu lassen. Sie steuerte auf die Tochter des Hausherrn zu, die sich trällernd den Hocker an einen der Kupferkessel herangezogen hatte.

Die zehnjährige Arib fuhr zurück. Scheinbar folgsam verschränkte sie die kleinen Hände hinter dem Rücken. Besser sie suchte jetzt keinen Zwist mit der Köchin. Denn heute hatte sie etwas vor, wofür ihr Vater sie streng bestrafen würde, sollte er sie dabei ertappen.

»Ich habe die Nase nicht hineingesteckt!« Zum Beweis wedelte sich Arib mit der linken Hand die Luft über dem Topf zu. Die Rechte hielt sie weiter hinter dem Körper versteckt. »Ich habe nur daran gerochen, so wie du es mir gezeigt hast, Parvane.« Ihre dunklen, etwas eng stehenden Augen blickten auf und ihre Mundwinkel zuckten. Wer immer der Köchin diesen klangvollen Namen gegeben hatte, musste Sinn für Humor gehabt haben. Ein Schmetterling war jedenfalls das Letzte, was Arib zu der dicken Köchin eingefallen wäre. Parvanes graues Wollgewand wölbte sich über ihren Speckfalten wie ein Kettenpanzer über einem Kriegselefanten.

Arib liebte die Küche im Haus ihres Vaters, und an Festtagen wie diesem liebte sie das fensterlose Gewölbe umso mehr – wenn dieses undurchdringliche Labyrinth durchwölkt war vom Duft gefüllter Vögel. Der Geruch karamelisierenden Zuckers, in dem man frisches Obst und Mandeln wälzte, mischte sich mit einer frischen Essignote. Lammpasteten in bizarren Formen standen auf Blechen aufgereiht wie die Gläubigen beim Freitagsgebet. Wie aus dem Nichts zischte das Fett eines Hammelschwanzes im Halbdunkel, und in irdenen Töpfen wartete ihr Lieblingsgericht: mit Walnüssen gefüllte Fleischtaschen, die man Kalifenbissen nannte. Parvanes Gehilfen schwatzten und sangen. Die Küche war ein Ort voller Rätsel und Geheimnisse. Hier, im Bauch der Erde, fühlte Arib sich geborgen. Heute allerdings hatte sie einen Plan.

Die Köchin wies auf den Hocker, auf dem Arib stand. »Komm herunter! – Halt, was versteckst du da?«

Arib zog den Löffel hervor, den sie hinter dem Rücken verborgen hatte. Sie duckte sich unter der Hand der Köchin hindurch und rannte davon.

»Bleib stehen!«, quiekte Parvane.

Das hättest du wohl gerne, dachte Arib, bog in eine schmale, von aufgestapelten Kupferkesseln gebildete Gasse ein – und übersah einen Turm aus Schüsseln, der krachend in sich zusammenfiel. Ihr Fuß verhakte sich irgendwo, und sie schlug der Länge nach hin. Gackernd suchten mehrere Hühner das Weite.

Arib rappelte sich auf und fand sich in einem Chaos kupferner Töpfe wieder. In manch einem hätte gut und gern sie selbst Platz gehabt, dachte sie mit einem misstrauischen Blick nach der Köchin. »Die standen gestern noch nicht da«, grinste sie verlegen, als Parvane sich vor ihr aufbaute – drohend wie der Elefantengott Ganesha auf dem Bildchen, das ihr ein indischer Reisender einmal geschenkt hatte. Die breite Gestalt versperrte den Fluchtweg, und die übrigen Kessel schwankten bedrohlich. Arib begutachtete ihren Ellbogen. Die aufgeschürfte Stelle brannte.

»Allahu Rahim – Gott ist barmherzig, wozu verbiete ich dir eigentlich etwas, wenn du doch tust, was du willst?« Die Köchin schüttelte den Kopf, aber zwischen ihren Pausbacken machte sich ein Lächeln breit. Arib schmiegte sich schmeichelnd an sie. Parvane zog sie zurück ans Feuer, setzte sie auf den Hocker, wo sie sie im Blickfeld hatte, und schmeckte dann die Brühe ab. Der beißende Qualm, der die feinen Aromen überdeckte, schien sie nicht zu stören. Sie klapperte mit den zahllosen Tiegeln im Wandregal gegenüber auf der Suche nach dem richtigen. »Ungehorsam wird aus Leidenschaft geboren«, tadelte sie, während sie mit den Töpfchen scharrte. »Das ist eine gefährliche Eigenschaft für eine Frau.«

»Eine gefährliche Eigenschaft!« Arib äffte sie hinter ihrem Rücken nach wie ein kleiner Zerrspiegel. Weniger aus Trotz als aus schlechtem Gewissen, denn was sie plante, war mehr als nur Ungehorsam. »Du redest immer von Gefahr, wenn du mir Dinge verbieten willst, die den Jungen erlaubt sind.« Neugierig blickte sie zu der Köchin auf, denn warum manche Dinge nur Jungen erlaubt waren, erklärte ihr niemand. Ihr Vater pflegte zu antworten, sie solle sich lieber früher als später damit abfinden.

»Dein Vater ist ein Barmakide«, erwiderte Parvane, wohlweislich ohne darauf einzugehen. Sie sprach laut, um das Brodeln der Kessel zu übertönen. »Damit gehört er zur wichtigsten Familie im Reiche des Kalifen Harun ar-Raschid. Das Oberhaupt eurer Sippe, der Großwesir Jafar, ist der mächtigste Mann nach dem Herrscher. So weit die schwarzen Banner der Kalifen wehen, huldigt man auch den Barmakiden. Du tätest gut daran, dir das öfter ins Gedächtnis zu rufen. Deine Mutter hat dir streng verboten zu toben und zu singen. Ein Mädchen von deiner Herkunft sollte folgsam und bescheiden sein, so wie deine Schwester Latifa.«

Arib wandte gelangweilt den Blick ab und folgte einer Maus, die sich unter dem Regal hervorwagte, blitzschnell nach einem Brotrestchen schnappte und wieder verschwand. Sie kannte diese Predigten. »Meine Katze singt besser als Latifa«, erwiderte sie umso schnippischer, da sie sich ertappt fühlte. Sie zog sich den Hocker heran, um Parvanes suchende Hand im Gewürzregal zu verfolgen. Über der Schulter der Köchin las sie die Aufschriften: Safran, Pfeffer aus Indien, Kardamom, getrockneter Ingwer und Koriander. »Theodora macht auch Musik«, wandte sie ein.

»Theodora ist eine Singsklavin. Mit so einem losen Ding wirst du dich hoffentlich nicht vergleichen.« Irgendwo im Dunkel zischte etwas, ein Schmerzensschrei ertönte und dann das langgezogene Heulen einer Küchenmagd. »Für anständige Mädchen ist das Geträller nichts. Wenn sie es doch tun, bekommen sie später keinen Mann und müssen beim Jüngsten Gericht schrecklich büßen.« Parvane strich sich das Kopftuch aus der Stirn und winkte Arib zu sich heran.

»Soll ich dir sagen, wie es der Tochter eines Mannes aus Samarkand erging? Gegen den Willen ihres Vaters hat sie heimlich gesungen. Und eines Tages kam ein Blitz vom Himmel und erschlug sie. – Lass es dir eine Warnung sein!«

»Das hat die alte Fatima auch immer erzählt«, überschrie Arib die heulende Magd. Jemand brüllte etwas, und das Geheule verstummte. »Dann wurde sie krank. Der Arzt riet uns, einen Lautenspieler zu holen, um ihre Körpersäfte wieder ins rechte Lot zu bringen. Sie hat sich geweigert, weil sie es unanständig fand, und jetzt ist sie tot.« Dennoch war Arib etwas unheimlich. Was, wenn an der Geschichte mit dem Blitz vielleicht doch etwas dran war?

Parvane überging auch diesen Einwand. Sie hatte den richtigen Tiegel gefunden und gab einen gut bemessenen Löffel in den brodelnden Topf.

»Lass mich riechen!«, bat Arib und kletterte wieder auf den Hocker. Parvane hielt ihr die Gewürzmischung hin, und genussvoll sog das Mädchen den Duft von Nelken, Kreuzkümmel und Zimt ein.

»So«, meinte die Köchin und legte den Deckel darauf. »Ich habe viel zu tun. Und du sei folgsam, sonst gehst du ins Bett!«

Arib schnitt eine Grimasse, doch sie erwiderte nichts. Sie wies auf eine kleine Jadeskulptur, die halb versteckt in einem Winkel stand: die Figur eines dicken Mannes, der mit unterschlagenen Beinen dasaß und lächelte. In seinem Schoß lag eine frische Nelke. »Wer ist das?«

Parvane fasste sie um die Taille und stellte sie auf den Boden, ohne zu antworten. Im Hintergrund gackerte ein Huhn, der Laut erstarb mit einem dumpfen Schlag. »Alle meine Ahnen haben den Buddha verehrt«, erklärte die Köchin zögernd. »Es kann doch nichts Falsches daran sein, wenn ich es auch tue.«

Neugierig beäugte Arib die Statuette. »Ich werde Vater nichts davon sagen. – Darf ich nach dem eingelegten Gemüse sehen?«, fragte sie dann lebhaft. »Ich bin gleich wieder da.«

Parvane gab ihr durch einen Wink zu verstehen, dass sie gehen konnte und widmete sich wieder dem Fleisch.

Das Mädchen rannte davon und durchquerte den Raum, der fast das gesamte Untergeschoss auf dieser Seite des Hauses einnahm. Sie schlängelte sich an den Feuerstellen vorbei, an Sklavinnen, die Gemüse putzten und raffinierte Füllungen für Pasteten herstellten. Eine ließ das Huhn ausbluten, das vorhin geschlachtet worden war. Der Knecht verschwand mit dem Kopf und hinterließ eine Blutspur. Mit klopfendem Herzen blieb Arib an der Tür stehen, die zum Hof hinausführte. Leise wehte Musik zu ihr herüber. Sollte sie es wirklich wagen?

Gegenüber lag der verbotene Saal, in dem ihr Vater seine Gäste empfing. Oft hatte Arib abends vom Harem aus Musik und Gelächter gehört und sich gewünscht, dabei sein zu dürfen. Die Singsklavin Theodora hatte ihr von diesen abendlichen Treffen erzählt: Von Gold und Silber und seidenen Stoffen, Musik und Gesang, ganz zu schweigen von den erlesenen Speisen, die den Gästen kredenzt wurden!

Arib vergewisserte sich, dass niemand sie beachtete. Dann rannte sie mit wild schlagendem Herzen hinaus in den Hof. Die Sonne sank bereits, und düster ragten die Steinmauern hinter den Maulbeerbäumen auf. Der Anblick dieser Mauern erinnerte sie daran, dass ihr Vater sie tagelang in den Harem einsperren würde, wenn er sie ertappte.

Der Raum war zum Hof hin halb offen. Eine Melodie klang heraus und zog Arib magisch an. Niemand bemerkte sie, als sie atemlos eintrat. Im rechten, offenen Bereich saßen die Männer auf dem niedrigen Diwan. Der Duft von Honig und Mandelhalwa stieg Arib in die Nase, das Parvane schon am Morgen vorbereitet hatte. Sie machte die hochgewachsene Gestalt ihres Vaters aus. Er war in ein Gespräch mit einem Alten vertieft – vermutlich einer der Philosophen, die er immer wieder einlud, damit sie sich einmal satt essen und Wein trinken konnten. Traumverloren starrte ihr Bruder Ali nach dem Vorhang, der den Teil links vom Eingang abtrennte und Raum für die Musiker bot.

Aribs Blick folgte dem seinen. Sie drückte sich in die erste Nische zur Linken, halb hinter den Vorhang. Im Schutz eines Rosenbuketts konnte sie die Frau sehen, der Alis melancholische Blicke offenbar galten: die Kayna, die griechische Singsklavin.

Hingerissen musterte Arib die Sängerin. Gewöhnlich trug Theodora einfache bunte Gewänder, lange Röcke und Jacken. Jetzt war ihre Haut nur knapp von einem braunseidenen, unter der Brust geschlossenen Oberteil bedeckt. Darunter trug sie eine Hose. Ihr blondes Haar fiel offen über den Rücken. An den Schläfen war es zu zwei Zöpfen geflochten, in denen Gold und Rubine funkelten. Die Fingerspitzen hatte sie dunkelrot gefärbt, und kühne schwarze Linien zogen sich bis weit über ihre Augenwinkel hinaus.

Als sie Arib bemerkte, stutzte sie. Dann kniff sie ein Auge zusammen, und ihr geschminkter Mund formte stumm ein Wort. Arib kicherte verstohlen. Sie konnte zwar nicht von den Lippen lesen, doch sie wusste, wie die Kayna sie liebevoll zu nennen pflegte, wenn sie ungehorsam war: Schirbacce – kleiner Tiger.

Die Musik setzte wieder ein. Der Lautenklang entführte Arib in eine verzauberte Welt. Und dann begann Theodora zu singen. Aribs Seele geriet ins Schwingen. Sie hatte dem Sog, der sie ergriff, nichts entgegenzusetzen. Die Melodie bebte in ihrem Körper, ihr Herz pochte im Rhythmus des Tamburins. Sie stand reglos da, als würde jede Bewegung etwas Unantastbares verletzen.

Ein scharfer Befehl erklang vom Eingang her. Das Klirren von Waffen riss Arib aus ihrer Verzauberung. Theodora verstummte. Widerwillig ließ sie die Laute sinken und trat an den Vorhang, um hinauszusehen. Ihre Lippen wurden bleich, die Hand klammerte sich um ihre lange Bernsteinkette. Tropfenweise versiegte die Musik, zuerst das Tamburin, dann die anderen Instrumente. Die Gäste hatten ihre Unterhaltung unterbrochen. Vorsichtig wagte sich Arib ein Stück aus ihrem Versteck.

Ein Trupp Soldaten hatte sich Zutritt zum Saal verschafft, Stahl blitzte auf. Die letzten Sonnenstrahlen umgaben den hereintretenden Mann wie ein feuriger Strahlenkranz. Erschrocken fuhr Arib zurück. Sie sah genauer hin und seufzte erleichtert. Es war nur der Afschin.

Sie alle nannten Haidar so, obwohl ihm dieser Titel eigentlich nicht gebührte, da er noch kein eigenes Fürstentum besaß. Sein Vater herrschte über ein kleines heidnisches Reich im nahen Sogdien, was den Sohn jedoch nicht daran gehindert hatte, in die Dienste des Kalifen zu treten. Und man munkelte, diese plötzliche Frömmigkeit sei das Geschäft seines Lebens gewesen.

Neugierig blickte Arib zu ihm herüber. Die schwarzen Augen des jungen Soldaten lagen tief unter buschigen Brauen. Sie verliehen seinem Blick etwas Forschendes, das ihr immer ein wenig unheimlich war. Obwohl Haidar kaum über Zwanzig war, strahlten seine bärtigen Züge eine Strenge aus, die ihn älter wirken ließ. Und heute schien es, als sei er im tiefsten Inneren unruhig. Immer wieder zuckten die sehnigen Finger zum Gürtel seiner Seidentunika.

Anas, Aribs Vater, hatte sich erhoben. »Ihr kommt überraschend, doch Ihr seid willkommen«, grüßte er. »Aber warum in Waffen, mein Freund?« Seine Stimme schwankte unmerklich. Verwundert bemerkte Arib, wie bleich er war. Die Unterhaltung war verstummt, Theodora starrte den Besucher mit weit geöffneten Augen an. Auf seinen Befehl hin verteilten sich Haidars Bewaffnete im Raum. Die Gäste rückten zusammen und raunten einander halblaute Worte zu. Langsam trat der Afschin auf Anas zu.

»Ich bin nicht zum Feiern gekommen.«

Arib bemerkte erschrocken, wie ihr Vater zurückwich. Das schwarze Haar, das ihm unter dem Turban auf die Schultern fiel, bildetet einen scharfen Gegensatz zu seiner alabasternen Haut. Seine Blässe beunruhigte Arib.

»Ihr gehört zur Familie von Jafar dem Barmakiden, dem Wesir Harun ar-Raschids«, sagte der Afschin ruhig.

Anas nickte mit bleichen Lippen. »Jeder hier weiß das«, antwortete er. Arib hatte Jafar einmal kennengelernt und mochte ihn: ein schöner Mann mit klangvoller Stimme und ruhigen Gesten. Es hieß, der Kalif schätze seinen Rat wie den eines Bruders. Auf seinen nächtlichen Ritten durch die Hauptstadt sei der treue Wesir stets an seiner Seite.

»Ich habe Neuigkeiten für Euch«, sagte der Afschin. »Aus Bagdad.« Arib bemerkte, wie die rechte Hand ihres Vaters zum Hals fuhr, als würge ihn etwas. Sie hatte ihn noch nie so gesehen.

»Harun ar-Raschid, der Beherrscher der Gläubigen, hat Jafar gestürzt«, berichtete der Afschin.

»Davon hat man mich nicht benachrichtigt«, erwiderte Anas überrascht. »Seid Ihr sicher, dass es wahr ist?«

Haidars hageres Gesicht blieb unbewegt. »Die Nachricht kam mit einer Brieftaube. Ihr wisst, was das bedeutet.«

Arib verstand nicht, was er damit sagen wollte. Doch Anas wurde noch bleicher.

»Es heißt, Jafar hinge im Geheimen noch seiner früheren Religion an, dem Buddhismus«, fuhr der Afschin fort. Seine Hand krampfte sich so fest um den Schwertgriff, dass die Knöchel weiß wurden. Offenbar kostete es ihn Überwindung weiterzusprechen: »Euer Patron wurde geköpft und die Teile seiner Leiche an drei Brücken Bagdads zur Schau gestellt.«

Bedrücktes Schweigen erfüllte den Raum. Arib presste die geballte Faust auf den Mund.

»Und Ihr?«, fragte Anas endlich. »Seid Ihr gekommen, um mich zu warnen?«

Der Blick aus den tief liegenden Augen des Afschin jagte Arib einen Schauer über den Rücken. Ohne Vorwarnung zog er das Schwert und stieß es Anas bis ans Heft in die Brust.

Arib hörte sich aufschreien. Sie stieß gegen das Blumenbukett, und die schwere Onyxvase geriet ins Schwanken. Gedämpft drangen die entsetzten Schreie der Gäste zu ihr vor.

Anas starrte seinen Mörder mit ungläubig geweiteten Augen an. Ein dünner Faden rann aus seinem Mund, zuerst farblos, dann mischte sich Rot hinein. Haidar neigte sich zu ihm und zischte ihm über die Klinge hinweg etwas zu. Anas öffnete stumm den Mund, ein ersticktes Röcheln rang sich über seine Lippen, die dunklen Augen wurden glasig. Mit einer brutalen Drehung zog der Afschin die Waffe aus dem Leib des Sterbenden. Blut schoss auf seine pelzbesetzte Hose und das Seidenwams. Anas’ Lippen färbten sich blau. Blutiger Schaum trat darauf, sein Blick erstarrte. Und dann sah Arib das kalte Lächeln des Afschin.

Ungehemmt schrie sie ihr Entsetzen hinaus. Sie stürmte aus ihrem Versteck. Plötzlich packte sie jemand. In wütender Verzweiflung schlug sie um sich. Jemand umschlang sie, etwas drückte kalt auf ihre Wange. Theodoras Bernsteinkette.

Haltlos schreiend klammerte sich Arib an die Kayna. Sie wollte die Augen vom Geschehen abwenden, doch sie konnte es nicht. Unbarmherziger als alles andere brannte sich Haidars Lächeln in ihr Gedächtnis.

Kreischend sprangen die Gäste auf, Sklavinnen liefen in Panik durcheinander. Anas brach langsam zusammen. Er glitt an Haidar herab und blieb in seiner Blutlache liegen. Erneut wollte Arib sich losmachen, doch Theodoras eiserner Griff ließ ihr keine Möglichkeit.

»Lass mich zu meinem Vater!«, brüllte Arib verzweifelt. »Lass mich los, verdammte Sklavin! Lass mich los!« Sie schrie die Worte, als müsste sie sie nur immer wiederholen, um ihren Willen zu bekommen. Die Gäste flohen zum Ausgang. Vom Geschrei angelockt, stürzten die Waffenknechte ihres Vaters herbei. Arib sah den alten Huschang bleich werden. Keuchend starrte sie ihn an. Warum unternahm er nichts?

Aus dem Gesicht des Afschin sprach ein Hohn, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ. Mit einer geschmeidigen Drehung wich er Huschangs Angriff aus und griff in seine Waffenhand. Dann hob er blitzschnell die eigene Klinge. Mit grausamer Eleganz stieß er sie oberhalb des Schlüsselbeins in Huschangs Leib. Ein erneuter Schwall Blut spritzte ihm ins Gesicht, die Augen des alten Waffenknechts traten hervor. Beiläufig zog der Afschin das Schwert zurück und wischte sich mit einem Seidentuch über die Lippen. Aus seinem Turbantuch rann Blut, und seine Hände glänzten rot im Fackelschein.

Vor Aribs Augen verschwamm alles. Vage erkannte sie das fahle Gesicht ihres Bruders. »Ali!«, kreischte sie. Ihre Stimme überschlug sich. Ein heftiger Schlag traf sie auf die Wange, und der Schmerz brachte sie wieder zu sich. »Sei still, du bringst dich um!«, schrie Theodora sie an. Sie warf einen hastigen Blick auf die in Panik auseinanderstrebenden Menschen und zog das Mädchen tiefer in die Nische. Aribs Schreien ging in Wimmern über. Ihre Lippen zitterten, ihre Glieder wurden taub. Sie spürte ihren Körper nicht mehr.

Die schwarze Durra’a des Afschin war auf der Brust von Blut durchnässt, ebenso wie seine Hose mit dem Besatz aus Marderfell. Doch seine verschmierte Hand hielt den Schwertgriff sicher. Stahl rieb auf Stahl. Mit einer kreisförmigen Bewegung wehrte er Alis Angriff ab. Die Waffe ihres Bruders flog durch den Saal und schlug klirrend auf. Ehe der Junge sie wieder aufnehmen konnte, durchschnitt Haidars Klinge die Luft. Etwas knirschte, dann prallte Alis Kopf wuchtig auf den Boden. Eine warme, klebrige Flüssigkeit spritzte bis zu Arib herüber.

Sie schrie wie von Sinnen. Theodoras Arme waren kraftlos herabgesunken. Die Frauen ihres Vaters waren vom Tumult angelockt worden, Aribs Mutter stand mit totenbleichem Gesicht im Eingang. Sie hatte nur einen einfachen Izar übergeworfen. Darunter trug sie ihr Nachtgewand, weiß wie ein Leichentuch.

»Modar!«, kreischte Arib. »Mutter!« Die Mutter fuhr zu ihr herum. Haidars Augen folgten ihrer Bewegung und trafen die Aribs. Mit ausdruckslosem Gesicht kam er auf sie zu.

»Nein!« Aribs Mutter machte Anstalten, sich auf ihn zu stürzen. Mit einer Hand gab er einem seiner Männer einen Wink. Das Mädchen bemerkte den ungläubigen Blick, den der junge Soldat zu ihm zurückschickte. Der Afschin nickte. Mit zitternden Händen bog der Soldat den Kopf ihrer Mutter zurück und stieß ihr den Dolch seitlich in den Hals. Ihr Schrei erstickte in einem Gurgeln. Blut besudelte das Gesicht des Soldaten und seine Kleider. Doch die Mutter sank nicht zu Boden, sondern umklammerte röchelnd seinen Ärmel. Entsetzt versuchte der junge Mann, sich zu befreien. Schreiend schlug er auf sie ein, zerrte an dem Stoff und wollte ihre Finger brechen, um den eisernen Griff gewaltsam zu lösen. Der Afschin stieß einen Fluch aus. Mit wenigen Schritten war er bei ihm und schnitt Aribs Mutter mit einer geübten Bewegung die Kehle durch. In einem unnatürlichen Winkel sank ihr Kopf zur Seite.

Arib zitterte so heftig, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen. Sie brüllte erneut auf, als Theodora sie an sich ziehen wollte. Wild schlug sie um sich, kratzte und biss, doch die Kayna packte ihre Arme, und hob sie hoch. Halbblind vor Entsetzen sah Arib, wie die Soldaten die Festgäste im hinteren Teil des Raums zusammentrieben. Der Afschin näherte sich ihnen über die Leichen hinweg. Theodora blieb stehen. Einen Herzschlag lang trafen sich ihre Blicke. Sein Gesicht zuckte kaum merklich.

Dann zerrte die Kayna das Mädchen hinter den Vorhang. Erst jetzt bemerkte Arib die verborgene Pforte in der Stuckverzierung. Theodora stieß die Tür auf und zog das zitternde Bündel mit sich hinaus. Kälte schlug Arib ins Gesicht. Die dunklen Schatten der Nacht verschlangen sie.

In scheinbarem Frieden brach der nächste Morgen an. Der Himmel färbte sich in einem hellen, von goldenen Streifen durchzogenen Blau. Kahl ragten die Berge des Hochlands von Khorasan empor, die Geröllfelder an den Hängen leuchteten rosa. Am dunstigen Horizont strömte der Amu Darja auf seinem Weg von den Gletschern des Pamir zum fernen Aralmeer. Noch ruhten die Schaufelräder, die das Wasser des kleineren Balkh-Flusses auf die Felder pumpten. Verloren in diesem weiten Tal lag ein Dorf. Scharfer Qualm wurde von den Herdfeuern über die Ebene getrieben. Einige Schafe und die zweihöckrigen baktrischen Kamele suchten nach Gras. Oberhalb der Umfriedung stand ein grob aus Steinen errichteter Unterstand. Doch heute waren es keine Hirten, die hier Zuflucht vor wilden Tieren suchten.

Arib erwachte mit klammen Gliedern. Ohne zu begreifen, sah sie hinauf zu dem roh zusammengefügten Dach über sich. Sie spürte nur Kälte, die sie lähmte. Um sie herrschte beängstigende Stille. Keine Sklaven schlugen im Haus Türen zu, kein Obstverkäufer pries auf der Straße seine Ware an. Ein Windstoß zerrte an der Mauer, doch die Luft duftete nicht nach frisch gebackenem Brot. Jemand kam herein. Sie erkannte das Gesicht mit dem blonden Haar und den dunkleren Brauen. Theodora.

»Gott ist gnädig, du bist wach!«, sagte die Kayna. »Ich hatte schon Angst, dich auch noch zu verlieren.« Tränen liefen ihr übers Gesicht. Wortlos nahm sie Arib in die Arme und vergrub das Gesicht in ihrem Haar. »Ich weiß, was du empfindest«, flüsterte sie. »Ich weiß es, glaube mir. Dein Vater hat mich aufgenommen, nachdem mein Herr gestorben war. Er war gut zu mir. Auch ich habe alles verloren.«

Arib spürte die Berührung kaum. Blicklos starrte sie vor sich hin und ließ die Worte an sich abperlen. Sie konnte sich nicht erinnern, wie sie hierher gekommen war, und es war ihr auch gleichgültig. Jede Bewegung kostete sie Kraft.

Die Kayna fasste sie an den Schultern und hielt sie ein Stück von sich weg, um ihr ins Gesicht zu sehen. »Du musst jetzt aufstehen, Arib. Hier können wir nicht bleiben.«

Arib reagierte nicht.

»Du musst stark sein«, beschwor Theodora sie, »sonst werden wir auch sterben.« Sie gab ihr einen Klaps auf die Wange, sodass Arib sie ansehen musste. »Ich weiß, wie schwer es für dich ist, aber wir müssen aus der Gegend von Balkh weg. Gleich kommt ein Junge. Er bringt uns etwas zu essen und andere Kleider. Haidar wird nicht aufgeben, ehe er nicht auch dich gefunden hat. Und an unseren teuren Gewändern würde man uns sofort erkennen.« Ihre Stimme versagte.

Aribs Blick wurde klarer. Die Schminke um die Augen der Kayna war verschmiert. Schwarze Streifen zogen sich über ihre Wangen, als hätte sie geweint, und auch das Rot ihrer Lippen war verwischt. Arib bemerkte, dass sich Strähnen aus den blonden Schläfenzöpfen gelöst hatten. Allmählich erinnerte sie sich, dass sie an Theodoras Hand durch die Stadt gelaufen war. Es war dunkel gewesen. Sie war gestolpert. Theodora hatte sie zurück auf die Füße gezerrt. Wieder und wieder.

Die Kayna schüttelte sie leicht: »Die Karawanenstraße ist nicht weit. Es ist gefährlich, doch wir haben keine andere Wahl. Wir müssen eine Gruppe von Reisenden finden, der wir uns anschließen können, sonst sind wir verloren.« Sie schwieg, dann brach sie in Tränen aus. »Sprich endlich mit mir, Arib! Deine Eltern sind tot, aber lass uns doch wenigstens unser Leben retten!«

Arib verfolgte die Spur der Tränen auf Theodoras verschmierten Wangen. Sie zogen sich durch die Schminke wie kleine Rinnsale von Blut – wie das Blut im Gesicht des Afschin.

»Du lügst!«, stieß Arib hervor. Sie befreite sich gewaltsam aus Theodoras Armen. »Verdammte Sklavin!«, schrie sie die Kayna an.

»Still!«, flüsterte Theodora. Sie warf einen hastigen Blick über die Schulter.

»Du lügst!«, kreischte Arib. »Ich will zu meinen Eltern! Mein Vater wird dich bestrafen …« Keuchend rang sie nach Luft, ihre Finger verkrampften sich. Sie verlor die Gewalt über ihren Körper, wollte schreien, doch sie spürte ihre Lippen nicht mehr. Alles verschwamm vor ihren Augen. Ihr wurde kalt. Theodoras Worte drangen wie durch Watte gedämpft zu ihr durch. Plötzlich sah Arib den gestrigen Abend wieder vor sich. Jedes einzelne Bild hatte sich unbarmherzig in ihr Gedächtnis gebrannt. Sie brach in Schluchzen aus, ihr ganzer Körper bebte. Sie schmiegte sich an Theodora, fühlte ihre Wärme und wie das Gefühl in ihre tauben Glieder zurückkehrte.

»Ist ja gut«, sagte Theodora erstickt. Mit zitternden Händen strich sie ihr übers Haar. »Ist ja gut.« Sie ließ Arib weinen, bis sie vor Erschöpfung verstummte.

Irgendwann kam der Junge, brachte Brot, Ziegenkäse und einige schmutzige Lumpen. Sein Kinn war erst spärlich behaart. Doch wenn Theodora ihn ansprach, nahm er eine stramme Haltung an, als sei er bereit, ganze Heerscharen von Ungläubigen für sie zu erschlagen. Die Kayna hatte ihren Schmuck abgelegt und in einen Fetzen gewickelt, den sie aus ihrem Ärmel gerissen hatte. Dann verlangte sie, dass Arib die Lumpen des Jungen anzog und ihm ihre eigenen Kleider gab. Arib war zu erschöpft, um sich zu weigern. Sie schlüpfte in eine weite, etwas zu lange Hose aus einem kratzenden Stoff. Darüber kamen ein langes Hemd in einer undefinierbaren Farbe, das nach Schweiß und Vieh roch, und ein Gürtel. Schließlich wickelte sie über alles noch die Schamla, eine Decke aus grober grauer Wolle. Auch die Kayna tauschte ihre kostbaren Gewänder ein. Dann knotete sie eine Schnur um das Säckchen mit dem Schmuck und band es auf der Innenseite ihrer Hose am Saum fest. Arib bemerkte, dass der Junge ihnen durch einen Mauerspalt heimlich zusah. Auch danach folgte er Theodora auf Schritt und Tritt und begaffte sie. Er roch wie eine ganze Herde Ziegen. Endlich trollte er sich auf ein schmeichelndes Wort der Kayna hin – wenngleich mit sichtlich enttäuschter Miene.

Theodora drückte ihr das Brot und den ranzigen Käse in die Hand. Auch etwas Obst aus den umliegenden Gärten hatte der Junge gebracht. Arib legte alles neben sich auf den gestampften Boden. Erst jetzt bemerkte sie den Schafkot in der Ecke. Sie zog ihre Lumpen enger um den Leib.

»Iss doch, ich bitte dich!«, beschwor Theodora sie. Inzwischen hatte sie sich die Schminke aus dem Gesicht gewischt. Obwohl sie beinahe Zwanzig war, sah sie nun aus, als sei sie kaum älter als Arib. »Ich weiß, dass dir nicht danach ist, aber du brauchst Kraft.«

»Das Brot ist schlecht«, sagte Arib. »Ich esse kein altes Brot.« Obwohl die Sonne längst aufgegangen war, fror sie noch immer. Die Kleider kratzten und waren schmutzig.

Theodora griff nach dem Brot und legte ihr den harten Klumpen wieder in die Hand. »Ich weiß, dass es nicht gut ist. Aber wir haben kein anderes, also iss es bitte.«

Sie hatte recht. Dennoch schien es Arib leichter, sich aufzugeben, als den Schmerz zu ertragen. Zögernd griff sie nach dem Brot. Es war steinhart, und die Kanten schnitten in ihren Mund. Sie musste es mit Speichel aufweichen und spürte Ekel. Trotzdem schluckte sie langsam. »Und nun?«, fragte sie.

Auch Theodora kaute mit sichtlichem Widerwillen. »Darüber habe ich mir die ganze Nacht Gedanken gemacht«, antwortete sie nachdenklich. »Haidar …«, sie unterbrach sich und sah Arib an. »Hier kannst du jedenfalls nicht bleiben«, meinte sie. Ihre Stimme wurde lebhafter. »Wenn es uns gelänge, die Karawanenstraße zu erreichen! Ich könnte dich nach Rey bringen, zu deinem Onkel. Natürlich würde es lange dauern. Wir sind es nicht gewöhnt, zu Fuß zu gehen. Die Straßen sind unsicher, und wir müssten sehen, wo wir den Schmuck zu Geld machen können. Aber wenn wir eine Karawane fänden, könnten wir es schaffen.« Sie brach ab und starrte auf den gestampften Lehmboden.

Arib war sich nicht sicher, ob Theodora selbst an das glaubte, was sie sagte. »Und der Afschin?«, fragte sie leise. »Er wird uns suchen, nicht wahr?«

Theodora schwieg. Dann sah sie auf und antwortete: »Es ist ein Wunder, dass er uns noch nicht gefunden hat.«

Wie eine unüberwindliche Barriere ragte das Hochland von Khorasan vor ihnen auf. Die Straße führte durch eine staubige Ebene. Unendlich klein wirkten die einsamen Wanderer, die am Fuße der steinernen Riesen dahinstolperten. Im Schatten der kahlen Hänge fühlte sich Arib verloren. Das Geröll hatte die Farbe bleicher Knochen, und die Landschaft war so leer wie ihr eigenes Inneres. Nur wenige Salzsteppensträucher und vereinzelte Bäume wuchsen hier, wo es keine künstliche Bewässerung mehr gab. Inmitten der öden Landschaft hätte sie am liebsten laut geschrien.

Die Handelswege, auf denen Seide, Jade und Tee aus China nach Westen gelangten, waren uralt. Sie spannten sich über ganz Asien wie ein magischer Teppich, in den Städte als Knoten gewebt waren. Und doch war die legendenumwobene Straße der Seidenkarawanen kaum mehr als ein Netz von mehr schlecht als recht befestigten Pfaden. Derjenige, dem Arib und Theodora folgten, führte von den Obstfeldern des Amu-Darja-Tals in die Steppe hinaus. Er mied die eisbedeckten Gipfel des Hochlands und verlief nördlich des gewaltigen Massivs gen Westen. Hin und wieder stießen sie auf brackige Flussläufe, an deren Ufer Tamarisken und andere anspruchslose Pflanzen wuchsen.

Irgendwann hörte Arib auf, die immer gleichen Tage zu zählen. Aus Furcht vor den Häschern des Afschin machten sie sich stets erst auf den Weg, wenn es dunkel wurde. Die Nächte waren eiskalt, und bisweilen heulten Stürme über sie hinweg. Der ferne Horizont ließ Arib ihre Einsamkeit noch stärker empfinden.

Das Brot des Jungen war fast aufgebraucht, und sie ernährten sich von halbvertrockneten Wurzeln, die sie am Wegrand fanden. Nach wenigen Tagen wühlte grausamer Hunger in Aribs Eingeweiden. An den Füßen hatte sie Blasen, die bei jedem Schritt schmerzten. Immer wieder liefen ihr verstohlene Tränen über das schmutzige Gesicht. Nur wenn sie an Haidar dachte, vergaß sie die Schmerzen. Der Afschin durfte nicht siegen. Alle Kraft in ihrem kleinen Körper konzentrierte sich auf den jeweils nächsten Schritt, bis sie fast glaubte, Teil dieser entsetzlichen Weite zu sein.

Tagsüber rollten sie sich im Schatten von Felsbrocken oder eines vereinzelten Baums in ihre Schamla. Nach wenigen Tagen waren Aribs Beine von der ungewohnten Anstrengung so steif, dass sie sich kaum noch rühren konnte. Die Hitze brannte herab und ließ sie nicht einschlafen. Zu Hause hätte ihre Mutter ihr etwas Kühles zu trinken gebracht, und Parvane hätte einen Kräuterverband auf die wunden Stellen an ihren Füßen gelegt. Leise schluchzte Arib in ihre Decke.

Theodora kam zu ihr herüber und nahm sie in die Arme. »Ich vermisse sie auch«, flüsterte sie. Leise begann sie zu singen: »Meiner Laute Zauberklang/ lindert selbst die tiefste Trauer./ Aber wie der Frühlingsschauer,/ den der warme Westwind bringt,/ strömen Tränen, wenn ihr Sang/ machtvoll in die Seele dringt.«

Aribs Tränen versiegten. »Was ist das für ein Lied?«, fragte sie.

»Man kennt es überall entlang der Karawanenstraße.« Theodora streichelte ihr zerzaustes Haar. »Sing mit!«

Arib erinnerte sich, dass man ihr verboten hatte zu singen und schüttelte den Kopf. Hatte Parvane sie nicht eindringlich gewarnt? Mit geschlossenen Augen sang die Kayna weiter. Es war, als würde sie die Musik mit dem Atem aus der Luft aufnehmen, als fließe sie durch sie hindurch. Der harte Schmerz in Arib begann sich zu lösen. Stockend rangen sich die Töne über ihre Lippen. Zuerst war es kaum mehr als ein verstohlenes Seufzen, dann summte sie mit. Die Tränen flossen stärker, aber dennoch fühlte sie sich auf eine seltsame Art erleichtert. Unwillkürlich blickte sie zum Himmel, doch kein Blitz fuhr herab.

»Es betäubt den Schmerz nicht«, sagte Theodora. »Doch es bewegt die Seele, sodass die Gefühle frei werden. Der Kosmos hat eine geheimnisvolle Heilkraft. Kannst du sie fühlen?«

Arib summte weiter. Sie spürte etwas – den Abglanz einer fernen Harmonie, die sie tröstete. Plötzlich unterbrach sie sich. »Warum hat der Afschin das getan?«, fragte sie.

Theodora zögerte. »Es wäre nicht das erste Mal«, antwortete sie stockend, »dass jemand einen Freund verrät, um sich dessen Vermögen anzueignen. Harun ar-Raschid ist ein gerechter Herrscher, heißt es, der noch den Geringsten seiner Untertanen vor Willkür schützt. Jemand muss die Barmakiden verleumdet haben, er hätte sie sonst nie so hart bestraft. Sie waren die mächtigste Familie des Reiches. Wenn wir nur wüssten, was in Bagdad geschehen ist!« Sie schloss die Arme fester um Arib, und ihr Blick schweifte über die Ebene die kahlen Hänge hinauf. »Ich frage mich, ob ich es nicht hätte ahnen müssen.«

Arib machte sich los, um ihr ins Gesicht zu sehen, doch Theodora schüttelte entschlossen den Kopf. »Wir können nur beten, dass es uns gelingt, Rey zu erreichen. Haidars Männer sind darauf abgerichtet, Menschen zu finden, die nicht gefunden werden wollen. Er muss sich nur an den Steuereintreiber wenden.«

Arib sah sie fragend an.

»Die Steuern sind hoch«, erklärte die Kayna. »Viele Menschen, die sie nicht bezahlen können, fliehen in die Berge und in die Wüste.« Sie verstummte, und ihre Hand schloss sich um das Glasamulett, das sie trug. Es war Arib schon vor Tagen aufgefallen. »Du glaubst nicht, dass wir es schaffen, nicht wahr?«, fragte Arib ernst.

Theodora strich zärtlich über das längliche Stück Glas. Längst waren ihre Finger schmutzig und die Nägel abgebrochen. »Ich bete jeden Tag zur heiligen Maria darum«, entgegnete sie. Sie hob das Amulett an die Lippen, und Arib erkannte das Bild einer Frau mit einem Kind darauf. Leiser setzte die Kayna nach: »Aber der Steuereintreiber kennt jeden Winkel hier. Wenn Haidar sich an ihn wendet, wird es nicht lange dauern, bis er uns findet.«

Zwei Tage später dösten, nur wenige Meilen von diesem Ort entfernt, mehrere Pferde im Schatten einer Tamariske. Verloren inmitten der Steppe war der einsame Strauch das einzige Anzeichen von Fruchtbarkeit weit und breit. Auch die Reiter hatten sich darunter ausgestreckt, denn die Sonne brannte erbarmungslos. Im Süden erhob sich das schneebedeckte Hochland, und ein spärlicher Wasserlauf versickerte zu ihren Füßen im tonigen Boden. Nur der bärtige junge Mann etwas abseits schien die Hitze nicht zu spüren. Gleißend fiel das Licht von dem Papier in seinen Händen zurück. Mit zusammengekniffenen Augen überflog der Afschin den Brief:

Meinem Freund Haidar ibn Kawus, dem Afschin,

Ihr habt mich um Nachricht gebeten, und in der Tat vermag ich wohl, Euch die gewünschte Auskunft zu geben: Gestern, kaum hatte mich Eure Brieftaube erreicht, kam ich in eines der Dörfer, wo ich die Steuern einzutreiben pflege. Es handelt sich um kaum mehr als eine Ansammlung erbärmlicher Steinhütten inmitten eines Kranzes mühsam zu bestellender Felder. Durch Kadaver und Unrat aller Art bahnt man sich den Weg. Flüssigkeiten, welche vor einem Mann von Adel zu benennen unhöflich wäre, rinnen über die Straße. Bisweilen versperren Kamele den Weg, und in ihrem verfilzten Haar hängen Dinge, die zu beschreiben die Feder sich sträubt – kurz, ein von Gott und der Welt verlassenes Dorf.

Dort, sagte man mir, hätten vorgestern zwei zerlumpte Mädchen gerastet. Dies machte mich stutzig, denn welches Mädchen reist schon ohne Schutz und Schirm eines Mannes? Darüber hinaus berichteten die Dorfleute, das jüngere habe ein hochfahrendes Verhalten an den Tag gelegt, wie es keiner Frau ziemt, nicht einmal einer edlen: Einer der Alten bemerkte, da sie männlichen Schutz ja offensichtlich verschmähten, seien sie wohl für jedermann zu haben. Darauf soll die Jüngere erwidert haben: »Jedenfalls nicht für einen Greis, der nur noch vom Dreck in seinen Kleidern aufrecht gehalten wird.« Fürwahr, dies ist nicht die Sprache eines Bauernmädchens!

Die Mädchen suchten sodann eines der größeren Häuser auf – wenngleich die Steinhütten der Dörfler diese Bezeichnung wahrlich nicht verdienen. Als ich dort nachforschte, verwehrte der Bauer mir indes jede Auskunft über seine Gäste. Ich muss dazu sagen, dass er noch jung war und ganz das Gebaren eines Liebeskranken an den Tag legte: Er ward rot und weiß, wenn ich nach den Mädchen fragte, und bald perlte Schweiß auf seiner bleichen Stirn, bald überlief ihn Kälte. Dies weckte meinen Argwohn. Ich ließ ihn also beiseite schaffen, und in der Tat: Nach einigen Schlägen ward sein Verstand flugs wieder größer als seine Männlichkeit, und er begann zu sprudeln wie ein Wasserfall. Die Mädchen hätten teuren Schmuck in bare Münze, einige kleinere Hilfsmittel und Nahrung getauscht. Zwar behaupteten sie, zwei Waisen auf dem Weg zu ihrem Onkel zu sein, doch gestand der Bauer, dass auch er dieser Mär keinen Glauben schenke. Woher hätten sie auch den Schmuck gehabt? Sie erkundigten sich nach einer Karawane, die nach Westen reise und bei der auch Frauen seien. Die Ältere muss dem armen Manne gewaltig den Kopf verdreht haben. Noch als wir ihn prügelten, weigerte er sich, sie zu beschreiben. Erst als ihm das Blut in Strömen herabrann, gestand er, sie sei eine sehr schöne blonde Frau von zwanzig Jahren gewesen. An die andere, ein unscheinbares Kind, könne er sich nicht erinnern.

Das ist alles, was ich aus dem Burschen herausprügeln konnte, und ich denke, dass es auch nicht mehr zu sagen gibt. Es scheint mir, dass diese beiden Mädchen die von Euch gesuchten sind. Fürwahr zu Recht sagt der Poet, es gebe für einen rechtschaffenen Mann nichts Schlimmeres als einer Kayna zu verfallen!

Alaikum Rahmatu llahi wa-Barakatuhu! Und möge Eure Suche von Erfolg gekrönt sein.

Fadl ibn Ali, Steuereintreiber zu Balkh.

Die Lippen des Lesenden verzogen sich zu einem Lächeln, und er ließ den Brief sinken. Arib, sagte er zu sich selbst, wer sonst könnte es gewesen sein? Die verzogene Tochter eines wohlhabenden Mannes, die nicht ahnt, woher der Luxus stammt, in dem sie bisher gelebt hat. Und an ihrer Seite eine durchtriebene Verführerin, die genau weiß, wie sie ihre Reize einsetzen muss. Er sah in die unendliche Ferne. Für die Dauer eines Herzschlags verloren seine Augen ihren harten Ausdruck, und die schmalen Lippen zitterten. Die Landschaft schien selbst Blicke zu verschlingen. Jeder Ausweg verschwamm in der endlosen Weite.

Abrupt erhob sich der Afschin und schwang sich in den Sattel. Mit der Rechten barg er den Brief auf der Brust in seinem Kaftan, mit der Linken griff er die Zügel. Überrascht rafften seine Männer sich auf, als er sie mit einem scharfen Befehl zum Aufbruch trieb.

Theodora hatte sich und Arib währenddessen nur eine kurze Mittagsrast gönnen wollen, um das Dorf so schnell wie möglich weit hinter sich zu lassen. Doch der eilige Marsch nach Westen hatte sie beide erschöpft. Als Arib erwachte, war es bereits früher Abend. Noch immer fühlte sie sich wie zerschlagen. Sie kratzte sich an der hartnäckig juckenden Stelle an ihrem Arm. Theodora schlief im vertrockneten Gras, und der spärliche Schatten eines Dornbuschs fiel auf ihr Gesicht. Es war schmaler geworden, und die edel geschwungenen Lippen waren aufgeplatzt. Schmutzspuren zogen sich über ihre helle Haut, das Haar war ungekämmt, aber Theodora würde selbst todkrank noch schön sein. Arib sah an sich selbst herab. Lang fielen ihr die schwarzen Strähnen über die magere Brust, an manchen Stellen bräunlich abgestumpft und verfilzt. Ihre Kleider waren nur noch Lumpen.

Ein Stück Papier lugte aus Theodoras Ärmel. Neugierig rückte Arib näher. Sie hatte nicht mitbekommen, dass die Kayna im Dorf auch Schreibzeug eingetauscht hatte. Vorsichtig, um sie nicht zu wecken, zog Arib das Blatt heraus und glättete es.

Theodora fuhr mit einem Schrei hoch. »Du bist es!«, seufzte sie dann erleichtert. Sie schüttelte Staub aus ihrem Haar.

»Ich konnte nicht mehr schlafen«, erwiderte Arib. Sie wies auf den Zettel. »Was bedeutet das?«, fragte sie neugierig:

Schnell stellt er sich auf, wenn er sich zuckend entblößt

Und steht, auch wenn keine Schöne ihr Hosenband löst,

Wohl vierzehn Tage, selbst wenn er nichts zum Aufreiten findet,

Wie ein standhafter Muezzin, der feuchte Tage verkündet …«

»Um Himmels willen, lass die Finger davon!« Hastig nahm ihr Theodora das Papier weg und ließ es wieder in ihrem Ärmel verschwinden. »Das ist nichts für dich!«

»Ist das von dir?«, fragte Arib neugierig. Sie wusste, dass viele Singsklavinnen ihre Texte selbst schrieben. Ein oder zwei Mal hatte sie es selbst versucht, doch mit eher bescheidenem Erfolg.

»Nein, von einem berühmten Dichter: von Baschar ibn Burd«, antwortete Theodora knapp. »Ich habe es aufgeschrieben, um es nicht zu vergessen. Aber du bist zu jung für so etwas!« Zum ersten Mal bemerkte Arib, dass die Kayna errötete. Theodora wechselte rasch das Thema. »Warum konntest du nicht schlafen?«

Arib zeigte ihren Arm: »Das hier juckt so.« Es war nicht die einzige Stelle, aber die schlimmste. Auch ihr Haar unter der fettigen Schamla schien nur noch aus Schmutz zu bestehen.

Theodora schob den Ärmel hoch. Kleine Bläschen hatten sich auf Aribs geröteter Haut gebildet, an einigen Stellen hatte sie sich blutig gekratzt. »Wie lange hast du das denn schon?«, fragte die Kayna. »Es muss dich ja seit Tagen quälen.«

»So schlimm war es nicht.« Arib schüttelte tapfer den Kopf. »Es ist doch nicht der Aussatz, oder?«, fragte sie ängstlich. Parvane hatte ihr von dieser heimtückischen Krankheit erzählt: Sie begann auf der Haut und ließ einem nach und nach Glieder und Gesicht verfaulen.

Zu ihrer Erleichterung verneinte Theodora. »Es sieht eher aus wie die Krätze.«

»Die Krätze?«, rief Arib empört. Hastig zog sie ihren Arm zurück und schlug den Ärmel wieder darüber. »Nur Straßenkinder und fahrendes Volk bekommen die Krätze!«

Theodora lachte trocken. »Und was, glaubst du, sind wir?«

Arib starrte sie an. Dann liefen ihr Tränen übers Gesicht. »Ich habe genug«, schluchzte sie. »Wie lange sollen wir denn noch auf der Straße leben?«

Theodora lächelte verstohlen. »Wir Griechen tun das seit Jahrtausenden, Liebes. Seit unser König Alexander hierherkam und seinem Traum nach Unsterblichkeit folgte. Die Schicksale so vieler Menschen sind mit dieser Straße verbunden.« Sie strich Arib das schmutzige Tuch aus dem Gesicht. »Nun lass uns zu dem Bach zurückgehen, den wir vorhin überquert haben. Du musst deinen Arm waschen. Aber nur kurz, es ist gefährlich genug.«

Nach den Tagen auf der staubigen Straße war es eine Erlösung, sich zum Bach wagen zu dürfen. Windgebeugte Büsche klammerten sich ins Geröll der Uferböschung. So nahe an den Bergen war das Wasser noch klar, wenige Meilen weiter würde es im ausgedörrten Boden versickern. Arib stieg ins kalte Wasser. Vor lauter Hast stolperte sie auf den harten Kieseln. Eifrig zerrte sie sich die Schamla vom Kopf und begann sie zu schrubben.

»Das Weib, von dem die Kleider sind, hatte nicht nur die Krätze, sondern war auch noch verlaust!«, beschwerte sie sich. »Wann erreichen wir endlich das nächste Hammam?« Bisweilen träumte sie von dem Dampfbad in ihrem Elternhaus, wo man das Brüllen der durstigen Kamele von der Straße her hörte. Ein Windstoß zerrte an ihren nassen Hosenbeinen und ließ sie frösteln.

»Wir können froh sein, wenn wir es überhaupt erreichen«, erwiderte die Kayna vom Ufer her. »Bis Rey ist es noch weit.«

Neugierig beobachtete Arib, wie Theodora einen schmutzigen Fetzen unter den Steinen verschwinden ließ. »Das war Blut«, bemerkte sie neugierig. »Hast du dich geschnitten?«

Theodora kam heran und ließ ebenfalls Wasser über Hände und Gesicht rinnen. »Nein. Alle Frauen bluten einmal im Monat«, erwiderte sie kurz. »Ich bin sogar froh, dass es angefangen hat.«

Arib erschien das seltsam, doch sie wagte nicht nachzufragen. Gedankenverloren starrte Theodora das steinige Flussbett hinauf zu den rötlichen Bergen. Dann schaute sie unruhig über die Schulter. »Nun komm weg vom Wasser!«

Sie hatten die schützenden Bäume am Ufer erreicht, als Theodora innehielt. Arib folgte ihrem Blick. Ein Stück den Weg hinab erhob sich eine schmale Rauchsäule aus dem Gestrüpp.

»Wer kann das sein?«, flüsterte Arib. »Die Karawane?«

Theodora antwortete nicht. Vorsichtig stahlen sie sich durch die Büsche zurück auf die Straße. Doch als sie sie erreichten, blieb Theodora so abrupt stehen, dass Arib gegen sie stieß. Auf dem Pfad kamen ihnen drei Männer entgegen. Derjenige, welcher der Anführer zu sein schien, war noch jung. Sein löchriger Bart war ungepflegt, auf dem Kopf thronte eine runde Filzmütze, und die Augen umgaben tiefe Ringe. Seine Kleider und die rote Schärpe waren abgetragen und fleckig. Wie ein vertrauenerweckender Händler wirkte er nicht gerade. Besorgt bemerkte Arib, dass ihm eine Hand fehlte. Hatte er schon Bekanntschaft mit dem Arm des Gesetzes gemacht?