17,99 €

Mehr erfahren.

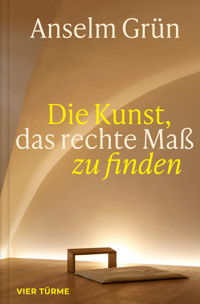

- Herausgeber: Vier-Türme-Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

In einer Welt voller Angebote und Möglichkeiten tun sich viele Menschen schwer damit, Maß zu halten. Nicht nur auf der großen Weltbühne, auch im Alltag verschwenden wir Ressourcen, plündern die Natur und beuten uns selbst aus. Wie also finden wir das richtige Maß? Bei dieser zentralen Lebensfrage geht es um Nachhaltigkeit, unseren Konsum, aber auch um unser Selbstbild, unsere psychische und physische Gesundheit, den Geiz und die Gier, die Wertschätzung anderen gegenüber, um Achtsamkeit. Anselm Grün spürt all den Facetten dieser uralten Mönchtugend nach. Ihm ist nicht an moralischen Appellen gelegen, sondern daran, einen Weg zu einem zufriedenen und uns gemäßen Leben aufzuzeigen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 167

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie. Detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Printausgabe

© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025

ISBN 978-3-7365-0684-8

E-Book-Ausgabe

© Vier-Türme GmbH, Verlag, Münsterschwarzach 2025

ISBN 978-3-7365-0704-3

Neuausgabe des 2014 unter gleichem Titel im Deutschen Taschenbuch Verlag erschienenen Buches.

Alle Rechte vorbehalten

E-Book-Erstellung: Sarah Östreicher

Lektorat: Matthias E. Gahr

Covergestaltung: Finken und Bumiller

Coverfoto: Andrea Göppel / Vier-Türme-Verlag

www.vier-tuerme-verlag.de

Anselm Grün

Die Kunst, das rechte Maß zu finden

Vier-Türme-Verlag

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Balance halten

Die Balance zwischen Geiz und Verschwendung

Die Balance zwischen Selbstentwertung und Hochmut

Die Balance zwischen Selbstsorge und Sorge für den anderen

Unsere Erwartungen an die anderen

Sich nicht so empören

Unsere Durchschnittlichkeit annehmen

Die Erwartungen der anderen an uns

Achtsam mit der Schöpfung umgehen

Nachhaltigkeit im Umgang mit der Schöpfung

Nachhaltigkeit im Umgang mit uns selbst

Genug ist nicht genug

Maß für unsere Arbeit, Maß für unsere Kräfte

Disziplin und Ordnung

Das richtige Zeitmaß

Im Rhythmus leben

Die Kraft der Rituale

Bei einer Sache bleiben

Die eigene Mitte finden

Discretio – ein Kernbegriff mit vielen Facetten

Discretio im Umgang mit Menschen

Das Wichtige vom Unwichtigen trennen

Besinnung auf das Wesentliche

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit

Demut als eine Form des Mutes

Was der Mensch braucht

Besinnung auf das Geheimnis unseres Menschseins

Sich der Arbeit hingeben

Die eigenen Bedürfnisse nicht an den Bedürfnissen anderer messen

Was macht mich reich?

In sich ruhen, sich nicht treiben lassen

Auf dem Teppich bleiben

Gut ist besser als perfekt

Schönheit und Maß

»Wie zahlreich sind doch die Dinge, derer ich nicht bedarf«

Schluss

Literaturnachweis

Guide

Cover

Impressum

Buchtitel

DIE BALANCE HALTEN

Das rechte Maß hängt für mich mit einer guten Balance zwischen den verschiedenen Polen zusammen, die unser Leben ausmachen und zu ihm gehören. So möchte ich einige dieser Pole benennen. Das rechte Maß zu finden ist die Kunst, eine gesunde Balance für sich selbst zu finden.

Die Balance zwischen Geiz und Verschwendung

Das rechte Maß hat immer auch mit der Mitte zu tun. Es gibt extremes und maßloses Verschwenden und Konsumieren. Manche Menschen wollen immer mehr. Sie sind nie zufrieden. Sie kaufen Dinge, die sie gar nicht brauchen, weil sie der Kaufsucht nicht widerstehen können. Sie finden kein Maß. Und es gibt das Gegenteil: geizige Menschen, die zwar genügend Geld haben, aber nichts ausgeben. Sie gönnen sich nichts. Sie leben übertrieben sparsam. Sie sind kleinkariert. In der Gaststätte suchen sie sich immer die billigsten Gerichte aus. Sie kaufen nur die billigsten Sachen. Ein Bankangestellter erzählte mir von einer Frau, die sehr reich war und dennoch ständig die Banken wechselte, um ein zehntel Prozent beim Festgeld »gutzumachen«. Letztlich kam sie der häufige Wechsel teurer. Aber sie war so fixiert auf die besten Konditionen, dass sie blind war für das rechte Maß.

Die Mitte zwischen Geiz auf der einen und Verschwendung auf der anderen Seite liegt in der Sparsamkeit und Großzügigkeit. Beide Haltungen sind Tugenden. Und beide Tugenden stehen in einer gesunden Spannung zueinander. Wer sparsam umgeht mit dem, was er hat, der ist auch fähig, andere an seinen Gütern teilhaben zu lassen, der kann bei einem Fest auch großzügig sein und seine Freunde zu einem guten Essen einladen. Wer geizig ist, lädt keine Freunde ein– oder höchstens zu einem Schnellimbiss. Doch dort kann keine festliche Stimmung aufkommen.

Verschwendung und Geiz sind keine Tugenden, sondern Laster. Und diese Laster sind für den Menschen schädlich. Ein verschwenderischer Mensch überschätzt seine finanziellen Möglichkeiten und verschuldet sich wegen seiner Maßlosigkeit oft so sehr, dass er irgendwann aus dieser Falle nicht mehr herauskommt. Und wohin der Geiz führt, sehen wir täglich in den Medien. Eine Elektronikfachmarktkette wollte ihre Produkte möglichst billig verkaufen, um den Geiz der Menschen zu befriedigen, und warb für sich mit dem Slogan »Geiz ist geil«. Sie wandelte damit das Laster des Geizes in eine Tugend um. Doch das geht nicht ungestraft. Letztlich ist die Firma an ihrem eigenen Anspruch (und Slogan) gescheitert. Längst hat sich die Einstellung vieler Kunden gewandelt. Sie wollen nicht mehr mit Geiz in Verbindung gebracht werden. Sie wollen nicht als Geizhals oder Geizkragen gelten.

Die Haltung »Geiz ist geil« hat fatale Auswirkungen. Lebensmittel müssen immer billiger werden, um Abnehmer zu finden. Doch der billige Preis geht zu Lasten der Erzeuger. Die Bauern bekommen immer weniger Geld für die Güter, die sie produzieren. Oder aber zu Lasten der Verbraucher. Weil viele Käufer große Mengen an Fleisch verzehren und es daher möglichst billig erwerben möchten, suchen die Produzenten und Händler nach Möglichkeiten, dies– oft genug mit illegalen Mitteln– zu bewerkstelligen. Wir entsetzen uns über die Machenschaften der Fleischindustrie und über Skandale, die unsere Gesundheit gefährden. Aber mit unserer »Geiz ist geil«-Haltung sind wir letztlich selbst schuld daran.

Der Grund für die Maßlosigkeit im Verschwenden und im Geiz ist die Gier, immer mehr haben zu wollen. Für die Buddhisten ist die Gier die Ursache allen Leids und aller Übel. Im Westen wird die Gier als Habsucht bezeichnet. Der Autor des 1. Timotheusbriefes schreibt: »Die Frömmigkeit bringt in der Tat reichen Gewinn, wenn man genügsam ist. Denn wir haben nichts in die Welt mitgebracht, und wir können auch nichts aus ihr mitnehmen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Die aber reich sein wollen, geraten in Versuchung und Verstrickung und in viele sinnlose und schädliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Denn die Wurzel aller Übel ist die Habsucht. Nicht wenige, die ihr verfielen, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich viele Qualen bereitet« (1 Timotheus 6,6–10).

Der 1. Timotheusbrief, wohl am Ende des ersten Jahrhunderts von einem Schüler des heiligen Paulus geschrieben, bezieht sich an dieser Stelle auf die griechische Popularphilosophie, vor allem auf die Philosophie der Stoa, die damals weit verbreitet war (Gier oder Begierde wird hier epithymia genannt). Schon die griechische Philosophie warnte vor der Habsucht als der Wurzel aller Übel. Und der christliche Autor übernimmt diese Warnung. Er schildert die Folgen der Begierde mit zwei Bildern. Im ersten Bild geht es um den Fallstrick: Wer seiner Gier folgt, der wird zum Gefangenen, der sich nicht mehr selbst befreien kann. Das zweite Bild ist das des sinkenden Schiffes: Einer übermäßigen Last gleich, die ein Schiff manövrierunfähig macht und zum Sinken bringt, lassen die unbeherrschten, jeder Kontrolle entglittenen Triebe den Besitzgierigen auf Grund laufen und führen zu seinem Untergang.

Die Bilder, die der 1. Timotheusbrief hier für die Gier benutzt, zeigen uns deutlich, wohin sie und die Maßlosigkeit führen. Wir werden zum Gefangenen unserer maßlosen Wünsche. Wir meinen, wir seien frei, zu kaufen und zu konsumieren, was wir möchten. Aber in Wirklichkeit sind wir vom Vergleich mit anderen getrieben und von der eigenen Gier, die immer noch mehr will und sich nie zufriedengibt. Das überlastet das Schiff unseres Lebens. Das Schiff kann uns nicht mehr sicher über das Meer fahren. Es geht unter, weil es sich immer mehr auflädt. Für manche ist dieses Bild wörtlich zu nehmen. Sie haben ihre Wohnungen zugestellt mit allen möglichen Dingen, die sie einmal unbedingt haben wollten. Obwohl sie ihnen die Luft zum Atmen nehmen, können sie sich jetzt nicht mehr von ihnen trennen. Ihr Haus ist zu schwer beladen mit unnötigen Dingen. Das beschwert auch die Seele. Unter Umständen führen Geiz und Gier gar zum »Messie-Phänomen« (Roloff, 338).

Friedrich Schorlemmer schreibt von der Gier: »Die Gier hat stets das Zeug– in vielen Varianten–, töricht zu machen, so dass der Mensch im Erfolg alles verliert. Gerade im Übermaß des Erfolgs kann das Unglück liegen– indem übermäßiger Reichtum nur zu übermäßiger Sorge um diesen Reichtum wird und so alles Seelenheil tötet« (Schorlemmer, 54).

Für den französischen Philosophen Pascal Bruckner wiederum ist die Gier ein Kennzeichen des Infantilismus, der unsere Gesellschaft heute prägt. »Der Infantilismus verbindet ein Verlangen nach Sicherheit mit einer grenzenlosen Gier, bringt den Wunsch zum Ausdruck, versorgt zu werden, ohne selbst die kleinsten Pflichten übernehmen zu müssen« (Bruckner, 13). Und er fasst diesen Infantilismus in der Formel zusammen: »Du verzichtest auf nichts!« Diese Gier hat zur Überflussgesellschaft geführt. Ihr reicht es nicht aus, dass immer genügend Dinge da sind, die man kaufen kann. Sie müssen sich auch ständig ändern und in neuem Gewand erscheinen. Doch die Überflussgesellschaft kommt an ihre Grenzen. Nicht die Angst um das Nötigste treibt sie nun um, sondern die Angst, das, was sie angehäuft hat und was zu viel ist, nicht mehr entsorgen zu können.

Die Volkswirtschaftslehre sieht in der Gier etwas Positives: den Motor unserer Wirtschaft, denn um die Gier zu befriedigen, müssen immer neue Produkte auf den Markt geworfen werden. Doch auch hier kommt es auf das rechte Maß an. Wir können die Gier nicht ganz aus uns herausreißen. Aber wir sollten uns von ihr nicht beherrschen lassen, sondern sie zu einem maßvollen Impulsgeber zähmen. Die Neu-Gier ist grundsätzlich gut. Sie hält uns lebendig. Ins Übermaß gesteigert kann jedoch auch sie zu einem Laster werden.

Die Balance zwischen Selbstentwertung und Hochmut

Eine andere Balance, die wir herstellen sollten, ist die zwischen Selbstentwertung und Hochmut. Letztlich haben beide extremen Haltungen die gleiche Ursache: maßlose Bilder von uns selbst. Wir möchten eigentlich, dass wir die größten, besten, intelligentesten, schönsten, attraktivsten, beliebtesten und reichsten Menschen sind. Doch weil wir merken, dass wir dieses Ideal nicht erreichen können, reagieren wir entweder mit Selbstentwertung oder mit Hybris. Aufgrund unserer maßlosen Ansprüche an uns selbst fühlen wir uns minderwertig und lehnen uns ab. Doch im Grunde steckt in dieser Selbstentwertung der Wunsch, dass andere uns aufwerten. Wir machen uns klein, damit andere uns größer machen. Und damit wir nicht mehr kritisiert werden können. Es sind infantile Haltungen, die uns zur Selbstentwertung treiben. Das Kind macht sich auch klein, um von Erwachsenen gelobt oder hochgehoben zu werden.

Selbstentwertung und Selbstüberschätzung erzeugen ganz bestimmte Bilder von uns. Wenn ich mich selbst entwerte, dann trage ich in mir Bilder wie: Ich bin nicht richtig. Mit mir kann es niemand aushalten. Ich bin zu langsam. Ich bin unzumutbar für die anderen. Solche Bilder der Selbstentwertung ziehen mich nach unten. Sie rauben mir meine Energie. Genauso wenig hilfreich sind aber Bilder der Selbstüberschätzung, wie: Ich kann es schaffen, immer perfekt, gut drauf, cool und erfolgreich zu sein. Ich habe alles im Griff. Ich denke immer positiv.

Viele Probleme, mit denen die Menschen bei uns ins Gespräch kommen, rühren daher, dass die großen Selbstbilder nicht mit ihrer Realität übereinstimmen. Sie können aber nicht von ihnen lassen. Lieber halten sie daran fest und nehmen es in Kauf, dass es ihnen schlecht geht. Nicht selten mündet dieses Verhalten in der Depression. Daniel Hell, ein Schweizer Psychiater, meint: Die Depressionen sind oft ein Hilfeschrei der Seele gegen diese maßlosen Bilder der Selbstüberschätzung. Die Seele spürt, dass diese Bilder zu groß sind für uns, dass sie unserem Wesen nicht entsprechen. Daher rebelliert die Seele. Die Depression ist dann als Einladung zu verstehen, sich von diesen zu großen Bildern zu verabschieden, ohne in die Selbstentwertung abzurutschen. Eine Einladung, uns so anzunehmen, wie wir sind.

In der Depression erstarren unsere Gefühle. Wir weigern uns, in den Schmerz hineinzugehen. Aber so kommen wir auch nie durch ihn hindurch. Wir bleiben immer an der Oberfläche des Schmerzes stehen. Damit berauben wir uns einer Chance, denn das Trauern darüber, dass wir so sind, wie wir sind, führt durch den Schmerz über die eigene Durchschnittlichkeit in den Grund der Seele. Dort ist ein Raum der Stille, in dem wir den Frieden mit uns selbst erahnen können. Dort reichen weder die Selbstentwertungen noch die Selbstüberschätzungen hin. Dort kommen wir in Berührung mit dem ursprünglichen Bild, das Gott sich von uns gemacht hat. Wenn wir mit diesem ursprünglichen Bild in Berührung sind, dann lösen sich alle Bilder der Selbstentwertung und Selbstüberschätzung auf. Wir werden ganz wir selbst. Und wenn wir ganz wir selbst werden, haben wir es nicht mehr nötig, uns zu bewerten oder uns unter Druck zu setzen und uns vor anderen oder vor uns selbst zu beweisen. Wir sind einfach. Dieses reine Sein ist eine tiefe innere Erfahrung von Freiheit und Frieden.