16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Die Kompanie Müller ist nur noch ein auf dreiundzwanzig Mann zusammengeschmolzener Soldatenhaufen, der auf verlorenem Posten versucht, gegen das unbarmherzige Schicksal anzugehen. Man hat den kranken Kompaniechef aus dem zerschossenen russischen Dorf mitgenommen in die unendlichen Wälder, von wo aus man, abgeschnitten von den Kameraden und höheren Dienststellen, versucht, sich der Umklammerung zu entziehen. Die Familie des Dorfältesten Alexei Kokowkin führen sie mit sich. Feldwebel Brettschneider glaubt nicht, dass man sich bis zur finnischen Grenze durchschlagen kann. Aber die Männer vertrauen auf Oberleutnant Müller. Er wagt mit der zerlumpten und von unsagbaren Leiden gezeichneten Kompanie den Gewaltmarsch.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Der Ablauf des militärischen Geschehens entspricht der geschichtlichen Wahrheit. Die handelnden Personen sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig.

LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2003

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

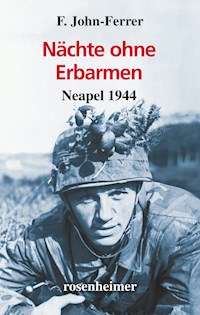

Titelfoto: © Bundesarchiv Bild 101I-114-0058-13 / Fotograf: Rehor Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling Datenkonvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

eISBN 978-3-475-54490-3 (epub)

Worum geht es im Buch?

F. John-Ferrer

Die Letzten der Kompanie Kriegswinter in Russland

Die Kompanie Müller ist nur noch ein auf dreiundzwanzig Mann zusammengeschmolzener Soldatenhaufen, der auf verlorenem Posten versucht, gegen das unbarmherzige Schicksal anzugehen. Man hat den kranken Kompaniechef aus dem zerschossenen russischen Dorf mitgenommen in die unendlichen Wälder, von wo aus man, abgeschnitten von den Kameraden und höheren Dienststellen, versucht, sich der Umklammerung zu entziehen.

Die Familie des Dorfältesten Alexei Kokowkin führen sie mit sich. Feldwebel Brettschneider glaubt nicht, dass man sich bis zur finnischen Grenze durchschlagen kann. Aber die Männer vertrauen auf Oberleutnant Müller. Er wagt mit der zerlumpten und von unsagbaren Leiden gezeichneten Kompanie den Gewaltmarsch.

Inhalt

Das Dorf kauert sich auf einem Hügel nieder. Vom Westen her, aus der tief verschneiten Tundra kommend, führt eine Schlittenspur zu dem Hügel hinauf.

Charkowka heißt der Ort, der aus etwa 15 erbärmlichen Katen besteht, in dem sich das Leben auf kleinstem Platz zusammendrängt. Strategisch gesehen ist das Dorf von großer Wichtigkeit, denn die erstarrte Frontlinie verläuft von Süden nach Norden und beschreibt um das Hügeldorf herum einen weiten Bogen. Man weiß nicht genau, was sich in dem riesigen Wald verbirgt, der bis auf 500 Meter an Charkowka herangerückt ist, und von dem man nicht mehr sieht als eine dunkle Linie. Treibende Schneestaubwolken verhüllen diesen Wald dann und wann, Skispuren streben auf ihn zu und kehren von Süden her wieder ins Dorf zurück.

Keiner traut diesem Waldungeheuer. Es belauert das Dorf von Norden, Osten und Süden; umfasst es in weitem Bogen und haucht den Deutschen jene erstarrende Kälte entgegen, die einstmals Napoleon vernichtend schlug.

Es mag sein, dass dieses Land im Sommer schön ist, dass der Wald seinen würzigen Atem verströmt und der Gesang der Vögel die Stille der Natur belebt. Es mag sein, dass die Bewohner von Charkowka glückliche Menschen waren, die weitab von den Dienststuben eintreibender Kommissare ihr beschauliches Leben führten. Es mag auch sein, dass in der winzigen, aus Holzstämmen gebauten Kirche dann und wann ein Pope im festlichen Messgewand einen Gottesdienst abhielt und die Bewohner von Charkowka in gläubiger Andacht knieten und beteten und klangvolle Choräle sangen.

Jetzt aber ist Charkowka gestorben, erstarrt unter dem eisigen Ostwind, erstickt unter den Massen des Schnees. Von den rund 60 Dorfbewohnern sind nur fünf zurückgeblieben und drängen sich im Hause des Dorfnatschalniks um den wärmenden Ofen. In den anderen Katen haben sich die Deutschen breit gemacht, ganze 42 Mann von der vierten Kompanie.

42 von einstmals über 100! Wo ist der größere Teil der Kompanie geblieben? Aufgerieben bei den Kämpfen vor zwei Monaten, verwundet oder mit erfrorenen Gliedmaßen auf Panjeschlitten davongefahren – zurück in die Etappe, in die Heimat. Das waren die, die Glück hatten. Die anderen – die in Russland bleiben mussten –, die liegen irgendwo in Schneelöchern oder in einem ordentlichen Grab aus Erde, mit einem schlichten Birkenkreuz geschmückt und einem Stahlhelm obendrauf.

Die Mittagszeit und die Strahlen der blassen Wintersonne vermögen die Kälte nicht zu verringern, die an diesem Tag herrscht. Lautlose Stille liegt über dem Dorf. Der eisige Windhauch ist eingeschlafen. Aus mehreren Stummelschornsteinen steigt schwacher Rauch empor.

Im letzten Haus am Ostausgang Charkowkas sind die Fußbodenbretter herausgerissen. Durch die untersten Holzbalken ist ein Loch geschlagen, dahinter liegt auf blanker Erde der Gefreite Hans Bromberger und lässt den Blick durch das schwere Doppelglas über den Waldrand wandern.

Bromberger trommelt mit den Fußspitzen den Boden. Die Zehen sind abgestorben, die Kälte lähmt den ganzen Körper. Aber der Befehl lautet: »Waldstreifen beobachten. Jede Bewegung melden.«

Bromberger redet sich ein, dass ihn gar nicht friert, dass dieses Loch hier gemütlich warm ist, dass er ja nur noch eine halbe Stunde Wache hat. Dann darf er in die vermiefte Stube zurück, in der die Kameraden Siebzehnundvier spielen, Kartoffelschnaps aus Feldflaschen trinken und ohne Filzstiefel, ohne Mantel rumsitzen können. Man wird dann Läuse jagen, sie aus dem Hemd lesen, auf ein Brett legen und mit dem Daumennagel zerknacken. Läusejagen ist besser, als hier vor diesem zugigen Loch zu sitzen und zwei Stunden lang zu frieren.

Die Optik des Doppelglases tastet wieder und wieder den nahen Waldstreifen ab. Niemand ist zu sehen. Keine einzige Bewegung. Der Gegner liegt vielleicht ganz woanders – weit rechts drüben bei der Ersten oder in der unendlichen Tundra. Nichts ist hier los, gar nichts! Die Nieren macht man sich nur kaputt, die Blase, die Knochen!

»Saumist, elender!«, murmelt Bromberger und hämmert wütend mit den Fußspitzen auf den Boden. Er spürt die Bewegung nicht mehr, die Füße sind wie abgestorben.

Da! Was ist das?

Bromberger setzt noch einmal das schwere Glas an die Augen. Drüben im Wald ist Schnee von den Bäumen gerieselt. Nur eine Sekunde lang hat der Gefreite Bromberger das dünne Geriesel gesehen. Kein Windhauch, die Luft steht still. Warum fällt dann Schnee von den Bäumen? Kriecht dort drüben jemand herum?

Der Gefreite rappelt sich hoch, steht aufrecht vor dem mannsgroßen Loch in der Mauer und schaut zum Wald hinüber.

Plötzlich züngelt drüben ein bläulicher Blitz auf. Fast gleichzeitig mit dem scharfen Knall spürt Bromberger einen harten Schlag gegen die Brust.

Das schwere Doppelglas fällt mit dumpfem Gepolter nieder. Bromberger tastet nach seiner Brust. Was ist das nur? Der Wald vernebelt sich, die Sonne verlöscht, der Boden beginnt unter den Füßen zu torkeln.

Mich hat’s erwischt, denkt Hans Bromberger. Erwischt … in der Brust … ins Schwarze getroffen.

Ihm wird so leer zumute, ihm ist es, als flösse das Blut aus einem breiten Loch heraus. Schwäche saust in die Knie. Es wird immer dunkler, und aus diesem Dunkel dringt Gepolter, rasselt ein MG los.

Ganz langsam rutscht Bromberger an der Mauer nieder, mit geschlossenen Augen und die Rechte gegen die linke Brustseite gepresst. Die Füße scharren am Fußboden entlang, der Körper sitzt jetzt, der Kopf wird so schwer. Ein dumpfes Dröhnen liegt in den Ohren.

Ich bin tot, denkt Bromberger, ich bin von so einem Partisanenschwein umgelegt worden … Aus …! Mutter …! Mutter! Dein Beten hat nichts genützt … Tschüss, Mutter …

Brombergers Kopf fällt schlaff nach vorne – mit ihm der Oberkörper. Die Hand ist von der linken Brustseite gesunken und liegt leblos neben dem Körper.

Draußen hämmern jetzt zwei MGs. Jemand brüllt einen Befehl. Dann erhebt sich dünnes Einzelfeuer. Schritte poltern heran. Ein weiß gekalkter Stahlhelm taucht zwischen den Balken auf – ein Kopf, ein bärtiges Gesicht. Dahinter ein zweites, ein drittes.

Oberleutnant Heinz Müller beugt sich über den Toten. Die beiden anderen Gestalten werfen sich vor dem Auslug nieder und schieben ein MG hinaus. Klirrend klappt das Schloss zu.

»Fertig«, murmelt der MG-Schütze und zieht die Waffe in die Schulter, visiert den Waldrand an und zieht durch.

In kurzen, bösen Feuerstößen jagen die Geschosse aus dem Lauf. Immer wieder. Franz Täubler, der Schütze eins, schwenkt das MG, beißt die Lippen zusammen, schießt und schießt, bis der Gurt leer ist.

Im Hintergrund kauert Kompaniechef Oberleutnant Müller neben dem Toten, hebt dessen Kopf am Kinn hoch, schaut in das starre Gesicht und lässt es langsam wieder herabsinken.

Dort, wo das MG in Stellung liegt, ertönt das Rasseln eines frisch eingelegten Gurtes.

»Stopp!«, ruft Müller zurück. »Nicht mehr schießen … Munition sparen!«

»Jawoll, Herr Oberleutnant«, grunzt Täubler.

Müller beugt sich noch einmal über den Toten, knöpft ihm mit behutsamer Hand den Mantel, die Uniform auf und berührt die warme Haut.

»Armer Kerl«, murmelt der Kompaniechef und denkt daran, dass Bromberger die am kommenden Sonntag fällige Beförderung zum Unteroffizier nicht mehr erlebt hat.

Das Schießen ist verstummt. Die Stille gähnt wieder heran. Oberleutnant Müller hat Brombergers Erkennungsmarke herausgezogen und knickt die untere Blechhälfte ab, steckt sie in die Manteltasche.

20 solcher Blechhälften, nein, noch mehr waren es, die Oberleutnant Heinz Müller in den letzten zwei Monaten abknicken musste. Und jetzt hat es Bromberger erwischt. Wieder einen! Jeden zweiten Tag schießen diese heimtückischen Hunde aus dem Wald herüber. Es ist unmöglich, die Heckenschützen zu erwischen; sie tauchen in dem Wald unter. Es nützt auch nichts, wenn man Skispuren verfolgt; der Wind verweht sie im Nu.

Aber heute ist es windstill! Heute muss man diese Banditen fangen!

Die große Gestalt des Kompaniechefs verschwindet. Wie schlafend hockt der Tote an der Mauer. Drüben am Auslug flüstert Täubler mit dem Schützen Brunkow:

»Der Hans war bestimmt gleich hinüber.«

»Glaub’s nicht, Franz … hat sich doch noch zur Seite weggeschleppt.«

Sie schauen nicht mehr ins Dunkel zurück, wo der Tote an der Mauer hockt, sie starren geradeaus, auf den Wald, in dem sich nichts mehr regt.

Indessen ist der Oberleutnant zum Ortsausgang gelaufen. Dort liegt die Gruppe Brettschneider in einem Schneeloch in Stellung. Die weißen Stahlhelme der Leute heben sich nur wenig von der Auflage ab, die in den Schnee geschaufelt wurde.

Ein leichtes MG und neun Karabiner sind auf den Waldrand gerichtet.

Da springt der Kompaniechef in den Schneegraben.

»Brettschneider!«

Eine untersetzte, im dicken Wintermantel steckende Gestalt dreht sich um, ein bärtiges Gesicht schaut unter dem weiß gekalkten Stahlhelm hervor.

»Herr Oberleutnant?«

»Wir müssen versuchen, die Kerle zu kriegen«, sagt Müller und schiebt den Stahlhelm aus der Stirn. »Es ist windstill, Spuren müssen da sein.«

Das breitknochige, feiste Gesicht des Feldwebels verzieht sich zu einem Grinsen.

»Hab auch schon daran gedacht, Herr Oberleutnant.«

»Gut. Nehmen Sie Ihre Leute, und kämmen Sie den Wald durch. Abmarsch in …« – Müller schiebt den Mantelärmel hoch und schaut auf die Armbanduhr – »Abmarsch in genau zehn Minuten. Ich werde Unteroffizier Brand ebenfalls losschicken. Sucht den Wald in einem umfassenden Bogen von Norden nach Süden ab. Brand wird mit seinen Leuten vom Süden herauf vordringen. Passt aber auf, dass ihr euch nicht gegenseitig anschießt.«

Die Männer an der Schneebrüstung drehen sich um und nicken. Feldwebel Brettschneider bespricht mit dem Kompaniechef noch einmal ganz kurz den Einsatzbefehl, dann schwingt Müller sich aus dem Graben und springt in Deckung der Häuser zum südlichen Dorfeingang, wo die Gruppe des Unteroffiziers Brand den gleichen Einsatzbefehl erhalten soll.

Man muss doch endlich einmal wissen, was in diesem verdammten Waldstück los ist! Lange genug hat man ihn belauert! Mancher Schuss ist aus ihm gefallen und hat Unheil angerichtet.

Genau zehn Minuten später lösen sich aus beiden Seiten des Dorfes Gestalten in weißen Schneehemden, huschen auf Skiern voran und tauchen alsbald im Wald unter.

Alois Brettschneider läuft voran. Er ist ein guter Skiläufer. Die nachfolgenden acht Mann haben alle Mühe, den Abstand zu halten. Weich und pulvrig ist der tiefe Schnee. Man sieht die Skispitzen nicht. Eine tiefe Spur läuft den neun Mann nach, die keuchend den Waldrand erreichen.

Brettschneider hebt die Hand. Flüsternd gibt er den Befehl: »Verbindung halten! Schnauze halten! Geschossen wird nur auf Befehl! Wir müssen versuchen, die Schweine lebendig zu kriegen! Los jetzt …!«

Brettschneider bleibt an der Spitze seiner Gruppe. Lautlos und wie Spukgestalten aussehend, tauchen sie im tief verschneiten Wald unter, um eine zangenartige Umgehung zu vollführen, die von rückwärts dann an die Partisanen heranführen soll.

Dasselbe unternimmt Unteroffizier Brand mit seinen nur sechs Männern. Es sind genaue Zeiten abgemacht worden, nach denen man den Umgehungsbogen einschlagen muss. Die Gefahr, sich gegenseitig zu beschießen, ist ausgiebig besprochen worden. Es kommt jetzt hauptsächlich darauf an, möglichst leise an die Stelle heranzukommen, von wo aus vorhin die Schüsse fielen.

Kompaniechef Müller ist im Dorf zurückgeblieben. Der Rest der Vierten liegt gefechtsbereit am Rande des Dorfes und belauert das Waldgelände.

16 Mann sind unterwegs, denkt Müller besorgt. Hoffentlich geht alles gut! Es musste doch etwas unternommen werden, um diesem täglichen Spuk ein Ende zu bereiten! Oder sind es gar keine Partisanen, die geschossen haben? Ist es etwa ein Spähtrupp der Roten Armee gewesen, der sich bis an den Waldrand vorgewagt hat?

Abwarten heißt es.

Es warten auch die in Charkowka zurückgebliebenen Zivilisten. Sie drängen sich im Haus des Starostijs zusammen: Alexei Kokowkin, der Dorfnatschalnik, und seine große Familie.

Towarisch Kokowkin sitzt auf dem Ofenplatz. Seine hellen Augen wandern über die Gestalten im vermieften Raum. Dort im Winkel sitzt Irina, die älteste Tochter Kokowkins, und stillt ihr vor 14 Tagen zur Welt gekommenes Kind. Neben ihr sitzt die Großmutter und schaut auf den Säugling im Arm. An der Wand lehnt Fjodor, ein von einer geistigen Behinderung gezeichneter junger Mann; er lässt den Unterkiefer herabhängen und schläft im Stehen.

Auf der Kartoffelkiste sitzt ein weiterer Jugendlicher. Er starrt abwesend auf die Spitzen seiner dicken Filzstiefel. Unter der Fellmütze, die Boris Kokowkin zu jeder Tages- und Nachtzeit auf dem Kopf hat, beginnt ein ovales, auffallend hübsches Gesicht mit großen, mandelförmig geschnittenen, sanften braunen Augen. Seine Haut spannt sich glatt und elfenbeinfarben über leicht vorstehende Backenknochen.

Jetzt wendet Boris den Kopf und schaut zu dem schnarchenden Fjodor auf. Er stößt den stehenden Schläfer an die Beine:

»He, du!«

Fjodor erschrickt fürchterlich – so sehr, dass er sofort auf die Knie niederfällt und bittend die Hände hebt, als gälte es, von jemandem Gnade zu erflehen.

Boris lächelt und legt ihm den Arm um die Schulter. »Komm, setz dich lieber, wenn du schlafen willst.«

Auch die Großmutter grinst mit zahnlosem Mund herüber. Das Kind im Arm Irinas mag nicht mehr trinken und dreht das schwitzende Köpfchen zur Seite.

»Mein Engelchen«, murmelt die Mutter und tupft mit einem nicht ganz sauberen Tuch über das vom Trinken erschöpfte Kindergesichtchen.

Irinas Mann ist fort. Sie weiß nicht, wo er ist. Vielleicht schon in Uniform. Vielleicht auch als Partisan. Alle jungen Männer sind davongelaufen, als die Deutschen aus dem Schneegestöber auftauchten und sich in den Häusern breit machten. Zurückgeblieben sind nur die paar Leute, die sich jetzt um den warmen Ofen aus Lehm drängen, auf dem Towarisch Alexei Kokowkin sitzt, sich kratzt und mit nachdenklichen Augen die Seinen überblickt, die er zum Hierbleiben überredet hat.

War es gut? War es schlecht?

Towarisch Kokowkin ist ein alter Mann. Er hat viele stürmische Zeiten erlebt; er weiß noch ganz genau, wie es war, als Väterchen Zar über das große Russland regierte; er weiß, wie es war, als die Revolution das Land durchstürmte; und er hat es nicht gleich verstanden, warum auf einmal statt des russischen Doppeladlers Hammer und Sichel auf den Fahnen klebten. Als der Kommissar kam und ihm befahl, der Dorfnatschalnik zu sein, hatte Towarisch Kokowkin ja gesagt. Zu allem. Und das sagt er jetzt auch zu den Deutschen, die seit ein paar Wochen in Charkowka nisten. Ein Russe muss zu allem ja sagen, egal, um was es sich handelt. Ein Nein kann Sibirien bedeuten oder einen Genickschuss, den Tod vor dem selbst geschaufelten Grabloch.

Das alles hatte Towarisch Kokowkin den Seinen zu erklären versucht, als die Deutschen auf das Dorf zukamen. Die Männer und eine Menge junger Frauen und Mädchen liefen aus dem Dorf. Wenig später kamen die Besatzer.

»Wie heißt du?«, fragte einer, der wie ein Bär aussah und bei dem es sich um den russisch sprechenden Feldwebel Brettschneider handelte.

Towarisch Kokowkin sagte seinen Namen.

»Wo sind die anderen?«, lautete die nächste Frage.

Da musste Towarisch Kokowkin mit den Achseln zucken, weil er das nicht genau wusste. Daraufhin stieß ihm der Deutsche den Lauf der MP in den Bauch und sagte:

»Wehe, wenn uns hier was passiert! Dann kriegt ihr die Schaufel in die Hand!«

Towarisch Kokowkin nickte dazu. Was sollte er auch anderes tun? Ihm war schwer ums Herz, viel schwerer als damals, als die Revolution durch das Land brüllte und in Leningrad die Anhänger des ermordeten Zaren an Laternenpfählen baumelten.

Dann kam ein anderer in die Stube, ein großer Mann mit guten grauen Augen und zerfurchtem Gesicht. Das war, wie es sich alsbald herausstellte, der Offizier. Er ließ von dem Bären den Befehl übersetzen. Der lautete etwa so:

»Das Dorf Charkowka untersteht meinem Befehl. Die Zivilbevölkerung hat Gehorsam zu leisten. Wer Waffen bei sich trägt, wer mit der Waffe in der Hand angetroffen wird, wird …« Und es folgten noch ein paar Anweisungen mehr, die Towarisch Kokowkin zu befolgen versprach.

Schlimme Zeiten! Verdammter Krieg! Towarisch Alexei Kokowkin hat nie große Ansprüche ans Leben gestellt, wollte mit seinen paar Kartoffelfeldern und dem Dutzend magerer Ziegen zufrieden sein; wollte dem Kommissar gehorchen; wollte dem Dorf ein guter Starostij sein. Jetzt war plötzlich wieder Krieg, kaum dass der letzte vorbei war; jetzt knallte es wieder im Wald, und statt Wildbret fielen Menschen um. Die Deutschen saßen im Dorf. Die Bewohner waren fortgelaufen, und Irina, die Frau des Bauern Iwan Nikitin, gab mit ihrer Milch dem Kind auch die ganze Angst zu trinken, die seit ein paar Wochen das Herz zusammenschnürte.

»Geh weg vom Fenster!«, ruft Towarisch Kokowkin dem jungen Boris zu. »Du weißt, dass die Germanski das verboten haben!«

Boris gehorcht und geht vom Fenster weg, durch das er einen Blick nach draußen geworfen hat. Die Sonne ist verschwunden. Ein kaltes Dämmerlicht ist angebrochen.

Der junge Russe hockt sich auf die Kartoffelkiste nieder und schaut zu Irina hinüber, die das Kind in den Armen wiegt. Alle schauen auf das Kind. Es ist in einer schlimmen Zeit geboren und noch nicht einmal getauft worden. In der Kirche sitzen die Deutschen und benützen den Turm als Beobachtungsplatz. Das Weihwasser ist gefroren, und der Pope traut sich schon seit Monaten nicht mehr nach Charkowka.

Irina summt ein Lied und wiegt das ungetaufte Kind auf den Armen. Dann fällt der Brummbass des Großvaters ein, dann noch ein paar Stimmen. Die ganze Familie summt das Lied; es hört sich an, als sei Ostern.

Boris Kokowkin schließt die Augen, und da sieht er plötzlich grünes, saftiges Land, viel Sonne, viele Menschen. Sie kommen den Weg herauf und sind fröhlich und singen, winken, rufen sich Grüße zu. Es ist Ostern, es ist kein Krieg …

»He!«, ruft jemand, und der Gesang bricht jäh ab. Unter der Tür steht ein deutscher Soldat, den weiß gekalkten Stahlhelm auf dem Kopf, das Gesicht halb vermummt, mit einem Karabiner in der Hand, den er jetzt anhebt.

»Du … und du … und du! Mitkommen! Los, los … dalli!«

In den Gesichtern der Menschen zuckt Angst.

Der Soldat schaut sich um, sieht eine Schaufel in der Ecke lehnen und nimmt sie, wirft sie Boris zu und blökt: »Dawai, dawai!«

»Bosche moje …«, stammelt die Frau mit dem Kind und ahnt Grässliches.

»Raus mit euch, ihr Banditen!«, schreit Soldat Brennecke. »Schaufeln sollt ihr!«

»Nje ponjemaju, Pan«, stottert Towarisch Kokowkin, obwohl er sofort verstanden hat, was es bedeutet, wenn man eine Schaufel in die Hand gedrückt bekommt.

Soldat Brennecke winkt mit dem Gewehrlauf, blökt ein ungeduldiges »Dalli, dalli, ihr Banausen« und treibt den Alten und die beiden anderen mit kraftlosen Kolbenstößen aus der Stube. Aufheulend folgen die beiden Frauen. Das Kind wimmert im Steckkissen. Die Stubentür bleibt offen stehen. Eine Dunstwolke dringt aus der Haustür in die klirrende Kälte hinaus.

Drüben bei dem Haus, in dem Bromberger erschossen wurde, liegt ein längliches Bündel im Schnee. Man hat den Toten aus dem Haus geschafft, in eine Zeltbahn eingeschlagen und in den Schnee gelegt.

Täubler und Brunkow stehen neben dem Gefallenen und schauen ergrimmt den heranstolpernden Russen entgegen.

»Umlegen sollte man die«, knirscht Täubler. Aber dazu hat er keinen Befehl bekommen – nur, dass für den Gefreiten Bromberger ein Grab geschaufelt werden soll, und das müssen die Russen tun.

Der Haufen kommt heran. Die Frauen heulen laut. Es sieht ja auch wirklich aus, als müsse man sein eigenes Grab schaufeln.

»Los, schaufeln!«, schreit Täubler.

»Bloß eine Schaufel?«, entrüstet sich Brunkow. »Noch zwei braucht ihr! Los, holt sie her! Du holst sie!«, blökt er Boris an. »Mach fix, sonst passiert dir was!«

Die Gesten, mit denen Brunkow seinen Befehl unterstrichen hat, waren eindeutig genug. Boris trabt noch einmal zurück und holt eine Spitzhacke und eine zweite Schaufel.

Zähneklappernd warten die Russen auf das, was nun kommen soll. Auch Towarisch Kokowkin ist besorgt. Scheu blickt er auf das längliche Bündel.

»Ja, guck nur, du Bandit!«, schreit Täubler den Alten an. »Den habt ihr umgebracht! Da – schaut her!« Er bückt sich und schlägt die Zeltbahnzipfel auseinander.

Friedlich liegt der tote Bromberger da, die Augen geschlossen, wie schlafend. Der Bart stoppelt in dem schmutzig-braunen Gesicht, die Lippen stehen leicht offen; es sieht aus, als lächle der Tote.

Die Frauen schluchzen. Towarisch Kokowkin schüttelt leise den Kopf.

»Bosche moje …«, stammelt die Großmutter. Irina Nikitinowa wendet sich ab, presst das Kind fest an sich und geht mit wankenden Schritten zu der offen stehenden Haustür zurück, aus der die Wärme als Dunst entflieht.

»Fangt an«, bellt Täubler die Russen an. »Dawai, dawai …!«

Die drei angstschlotternden Gestalten begreifen jetzt. Der Alte spuckt als Erster in die Hände und packt den Hackenstiel. Boris tut es dem Großvater gleich.

Es ist ein hartes Stück Arbeit, in die knochenfest gefrorene Erde ein mannsgroßes Loch zu schachten.

Neben der Zeltbahn warten die drei Soldaten und bewachen den Fleiß der Russen. Als das Grab tief genug ist, taucht der Kompaniechef zwischen den verschneiten Häusern auf; mit ihm kommen noch vier Mann. Mehr kann Oberleutnant Müller für das Begräbnis nicht abziehen.

Es wird nur ein ganz kurzer Begräbnisakt sein, den der Kompaniechef abhält.

»Legt ihn ins Loch, Leute«, befiehlt Müller.

Vier Mann heben die Zeltbahn mit dem Toten hoch. Lang und bereits vollkommen erstarrt liegt Hans Bromberger darauf. Seine Gestalt schüttelt sich, kippt zur Seite, legt sich dann wieder auf den Rücken.

Behutsam sinkt der Leichnam in das kaum ein Meter tiefe Grabloch.

Oberleutnant Müller rückt den Stahlhelm gerade, strafft sich. Seine grauen Augen gleiten über die Gesichter der sieben Mann, die ganz von selbst eine stramme Haltung angenommen haben. Müller schaut auch den drei Russen in die Augen. Zuletzt Boris.

Die dunklen Augen des Burschen ruhen mit suchendem Ausdruck auf Müllers Gesicht. Ein paar Sekunden lang. Dann senkt Boris seinen Blick.

»Haut ab!«, bellt Täubler die drei Russen an.

»Kommt«, murmelt Towarisch Kokowkin und wendet sich ab, benützt den Hackenstiel als Spazierstock und geht auf das im Schnee hockende Haus zu. Nur Boris dreht sich noch einmal um, als er die Haustür erreicht.

Drüben bei dem großen, dunklen Fleck, den die ausgeworfene, harte Erde um das Grabloch gebildet hat, beginnt Oberleutnant Heinz Müller mit der Grabrede für den gefallenen Gefreiten:

»Er war ein guter Soldat«, sagt Müller mit kratziger Stimme. »Gefallen für die Heimat. Wir werden unsern Bromberger nicht vergessen. Ruhe aus in fremder Erde, schlaf gut, Hans Bromberger.«

Kein Wort von Führer und Heldentum, von Durchhalten und Treue, keine salbungsvolle Rede über den Sinn dieses Todes. Oberleutnant Müller hat seine eigene Meinung von diesem Krieg. Die kann er natürlich hier, vor dem Grab, nicht äußern.

»Kameraden – stillgestanden!« Müllers Stimme klingt scharf.

Die sieben Gestalten zucken zusammen und stehen stramm. Müller legt die Rechte an den Stahlhelmrand.

Die letzte Ehrung für den Gefallenen dauert nur ein paar Atemzüge lang. Kein Laut regt sich. Die Kälte ist schneidend. In dieses frostklirrende Schweigen hinein fallen in der Ferne Schüsse. Gewehrfeuer. Dann das ferne Rasseln einer Maschinenpistole.

Die Stille schlägt wieder über die Männer am Grabe zusammen. Sie horchen nach rückwärts. Nur die Augen rollen lauernd zur Seite.

»Rührt euch!«

Die sieben bewegen sich und werden um ein paar Zentimeter kleiner.

»Grabt ihn ein. Proske und Kempf, ihr zwei. Beeilt euch.« Müller befiehlt das, nachdem er drei Hand voll Erde in die Grube geworfen und sich aufgerichtet hat.

»Das kann die Gruppe Brettschneider gewesen sein, Herr Oberleutnant«, sagt Täubler.

»Wahrscheinlich«, brummt Müller.

Die beiden abkommandierten Männer haben schon die im Schnee steckenden Schaufeln gepackt und werfen das Grab zu.

»Geht auf eure Plätze zurück«, befiehlt Müller seinen Leuten.

Er schaut auf die Armbanduhr. Es ist fünf Minuten nach halb fünf. Das Tageslicht schwindet. Eine pastellfarbene Stimmung liegt über dem Land.

Oberleutnant Müller will gehen, als ihn Täubler zurückhält:

»Herr Oberleutnant, ich hab die Sachen von Bromberger. Hier …«

Es sind Brombergers Brieftasche, die Müller entgegennimmt, dann noch ein großes Taschenmesser, ein rostiger Hufeisennagel und – ein zerrissener Rosenkranz.

Der Bromberger trug also einen Rosenkranz bei sich. Keiner wusste das, niemand hatte den Bromberger je mit einem Rosenkranz in der Hand gesehen, und doch trug er ihn in der Hosentasche herum.

»Danke«, murmelt Müller und nimmt die Sachen in Empfang, stopft sie in die Manteltasche und geht dann mit langen Schritten auf die linke Häuserreihe zu, in der sich die Restkompanie verkrochen hat.

Müller kontrolliert die Stellungen in und hinter den Häusern.

»Keine besonderen Vorkommnisse«, melden heisere Stimmen. »Alles in Ordnung, Herr Oberleutnant«, brummt der Geschützführer der einzigen vorhandenen Panzerabwehrkanone zwischen den zwei verschneiten Holzstößen.

Frierend, mit erstarrten Gliedern, zähneklappernd und zusammengekauert belauern die restlichen Männer der Vierten den Wald, in dem vorhin geschossen wurde.

Der Kompaniegefechtsstand ist in der kleinen Holzkirche untergebracht. Im Giebel befindet sich neben der einzigen Glocke der Beobachtungsstand. Dort oben hängt seit über einer Stunde ein Mann und schaut sich die Augen aus. Aber nichts rührt sich in dem verdammten Waldstück. Wohin man schaut, nichts als schweigender, tief verschneiter Wald und dahinter der sich schwarz verfärbende, aufziehende Nachthimmel mit beginnendem Sternengefunkel.

Müller betritt die Sakristei, in der sich der Gefechtsstand breit gemacht hat. Ein Benzinofen brennt mit kleinster Flamme und unternimmt den vergeblichen Versuch, ein bisschen Wärme zu verhauchen. Stroh liegt auf dem rohen Bretterboden. Zwei Mann kauern vor dem Funkgerät und rauchen.

Als Müller eintritt, meldet der Gefreite Scholz:

»Das Bataillon hat eben angerufen, Herr Oberleutnant.«

»Und …?«

»Ihr Gegenruf wird vom Herrn Major erwartet.«

»Stellen Sie die Verbindung her, Scholz.«

Der Gefreite schraubt mit klammen Fingern an den Knöpfen. Dann ertönt seine halblaute Stimme:

»Hier Edelweiß, hier Edelweiß, wir rufen Nachteule. Bitte kommen!«

Knack, macht der Schalthebel, und Scholz horcht auf die Antwort.

Müller kauert neben dem Gerät und setzt sich den zweiten Kopfhörer auf.

»Hier Nachteule, hier Nachteule«, ertönt die Antwort.

»Wir hören. Bitte kommen.«

Müller nimmt das Mikrofon entgegen und drückt die Sprechtaste. »Hier Edelweiß. Müller. Ich höre, bitte kommen!«

Dann ertönt die Stimme des Majors: »Was ist los bei euch? Wir hörten Schießen. Geben Sie Meldung durch, Edelweiß! Kommen!«

»Ein Mann durch Heckenschützen ausgefallen«, meldet Müller und setzt sich auf das plattgedrückte Stroh. »Den Gefreiten Bromberger hat es erwischt, tot. Ich habe zwei Erkundungstrupps losgeschickt. Es ist anzunehmen, dass sie Feindberührung bekommen haben. Nachteule, bitte kommen.«

Die Antwort klingt bedauernd. »Ein Mann also. Schade. Sie wissen, was Sie zu tun haben, wenn Partisanen eingebracht werden? Kein Pardon, Edelweiß, das ist klar. Greifen Sie hart durch, statuieren Sie drastische Exempel, verstanden? Edelweiß, erhöhen Sie Wachsamkeit. Es ist damit zu rechnen, dass wir angegriffen werden. Im Planquadrat C 4 sind Bewegungen festgestellt worden. Feuererlaubnis wird von Ihnen gegeben. Handeln Sie selbstständig, und erwarten Sie meinen Ruf in 30 Minuten. Ende.«

Es knackt im Hörer, Müller reicht dem Gefreiten das Mikrofon zurück und nimmt den Kopfhörer ab.

»Gehen Sie in 30 Minuten wieder auf Empfang, Scholz.«

»Jawoll, Herr Oberleutnant.«

»Es gibt Stunk«, murmelt Müller und erhebt sich, setzt den Stahlhelm auf und leert dann die Manteltaschen aus, in denen Brombergers Habseligkeiten stecken.

»He!«, ruft plötzlich eine Stimme aus der Höhe. »Brettschneider kommt mit seinem Haufen zurück. Sind noch ein paar Figuren dabei. Russen, wie mir’s scheint!«

»Er hat sie geschnappt!«, freut sich Scholz, und auch der andere Nachrichtenmann grinst und stolpert aus der Sakristei.

Müllers Miene wirkt alt und verfallen, als er den Kompaniegefechtsstand verlässt.

Ja, Feldwebel Brettschneider hat sie erwischt. Drei Kerle, die nach einer Zickzackjagd die Arme hoben und sich mit stumpfen Mienen in ihr Schicksal ergaben. Mit Fußtritten und Kolbenhieben sind sie durch den Schnee geprügelt worden, verfolgt von grimmigen deutschen Flüchen.

Vom Wald her nähert sich der Trupp. Die Russen haben keine Schneeschuhe an den Füßen, waten tief im Schnee, fallen hin, werden angebrüllt und dann und wann mit den Skistöcken geschlagen.

»Los, ihr Banditen – an die Wand mit euch! Gleich sind wir da … nur noch ein paar Minuten, dann könnt ihr für immer verschnaufen!«

Der eine Partisan ist fast zwei Meter groß. Er fällt auch nicht so oft hin wie die anderen, die viel kleiner sind und sich mit ihren kurzen Beinen durch den bauchhohen Schnee wühlen müssen.

Die harten Augen des Feldwebels weilen wie liebkosend auf den drei Todgeweihten. Ein grausames Lächeln spielt um seinen Mund. Ihm sind sie nicht entkommen, die drei. Er hat sie sehr geschickt umgangen und ihnen den Weg abgeschnitten. Vier andere sind im Schnee liegen geblieben, niedergestreckt von raschen Schüssen.

Brettschneider hat noch keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken, wo Unteroffizier Brand mit seinen sechs Mann geblieben ist. Über den Erfolg der Menschenjagd hat er das Schicksal der anderen Gruppe ganz vergessen – im Unterbewusstsein die Meinung aufstellend, dass Brand mit seinem Haufen vielleicht schon in Charkowka eingetroffen sei.

»Vorwärts, ihr Rübenschweine!«, blökt jemand.

Bis zum Dorf sind es nur noch ein paar Meter. Gestalten tauchen auf und grinsen den Heimkehrenden entgegen.

»Wir haben sie, Jungs!«, ruft man. »Drei Banditen! Das sind die Säue, die den Bromberger abgeknallt haben!«

»Säue, ja … Säue!«, schreien ein paar und ballen die Fäuste.

»Los, los, macht Beine, ihr Banditen!«

Oberleutnant Müller kommt langsam heran. Er wirkt grau und krank, geht vornübergeneigt und bleibt zwischen seinen Männern stehen.

Keuchend arbeiten sich die drei Russen näher und knicken, als sie heran sind, zusammen, bleiben japsend im Schnee liegen.

»Feldwebel Brettschneider mit acht Mann zurück«, meldet Brettschneider und deutet mit der MP auf die Russen. »Geschnappt. Vier erschossen worden. Die drei da hab ich für den Bromberger aufgespart und mitgenommen.«

Müller legt nur zustimmend die Rechte an den Stahlhelmrand.

Unter den Männern wird gemurmelt. Jemand geht zu einem der daliegenden Russen hin und reißt ihn am Kragen hoch, schaut ihm in das erschöpfte Gesicht und – spuckt ihn an. »Du Sau, du …!«

»Lassen Sie das, Heinecke!«, verweist Müller den aufgebrachten Mann.

Heinecke gibt dem Russen einen Stoß und tritt gehorsam zurück.

»Sperrt sie ein«, befiehlt Müller.

Er hat unangenehm helle und scharfe Augen, kalte Augen, die auf jeden losstechen. Sie bilden einen seltsam wilden Kontrast zu dem nussbraunen, feisten, stoppelbärtigen Gesicht unter dem Stahlhelm. Es sind gefühllose Augen. Alois Brettschneider verfügt über wenig Gefühl; von Beruf ist er Metzgergeselle. Das liegt aber schon weit zurück, denn Brettschneider zog es vor, zur Reichswehr zu gehen und einen Zwölfjahreskontrakt zu unterzeichnen. Er hat sich als ausgezeichneter Soldat bewährt, dieser Feldwebel Brettschneider, er ist immer vornedran. Er hat aber auch schon mehr als einmal einem Russen die MP ins Genick gesetzt und durchgezogen. Müller ist sich nicht ganz klar darüber, ob er ihn anerkennen oder ablehnen soll. Innerlich lehnt er ihn ab, äußerlich tut er so, als akzeptiere er ihn. Was soll er auch sonst machen, der Herr Oberleutnant Heinz Müller, der von Berufs wegen Schullehrer ist und seinen Kindern jede Tierquälerei verbot oder sonstige grausame Eigenwilligkeiten, wie sie unter Kindern oft gang und gäbe sind.

»Wollen wir nicht erst die Sache mit den Banditen erledigen, Herr Oberleutnant?«, fragt Brettschneider und grinst.

»Das hat noch Zeit«, erwidert Müller. »Gehen Sie mit den Leuten erst etwas Warmes essen.«

»Auch nicht schlecht«, meint Brettschneider. Plötzlich fragt er: »Ist der Brand schon zurück?«

»Nein.«

»Verdammt, verdammt«, knurrt der andere, »dann geb ich keinen Pfennig mehr für Brand und seine Leute.«

Sie schauen sich an. Müllers Miene ist sorgenschwer. Er zwingt sich zu einem Lächeln und sagt:

»Vielleicht kommt er noch.«

Dieses Vielleicht jagt Müller, kaum dass er es ausspricht, einen lähmenden Schreck ein. Hat er sieben Leute in den Tod geschickt? In die Gefangenschaft? In eine Hölle mit tausend Qualen? Sieben Mann, die besser hier geblieben wären? Acht an einem Tag! Und für was? Für einen einzigen Toten, den man vorhin begraben hat? Für vier weitere tote Russen und drei, die noch heute an die Wand gestellt werden sollen?

Brettschneider wartet noch immer auf etwas. Mit ihm die zurückgekehrten acht Männer, die sich halblaut unterhalten.

»Exekution kann ich durchführen, Herr Oberleutnant«, sagt Brettschneider.

»Gut«, murmelt Müller, »wenn Sie gegessen haben. Ich möchte aber, dass wir die Kerle vorher noch ein bisschen abhorchen.«

»Das können wir gleich machen«, erbietet sich Brettschneider, dreht sich um und ruft seinen Leuten zu: »Haut ab, Jungs – Essen fassen! Hebt mir einen Schlag auf, ich komm gleich nach!«

Die Gruppe Brettschneider zieht ab.

»Kommen Sie, Herr Oberleutnant, quetschen wir die Brüder mal aus. Am besten, wir bugsieren sie zu Gospodin Kokowkin rüber. Vielleicht hilft der uns ’n bisschen beim Verhör.«

Brettschneider scheucht die drei schlotternden Partisanen hoch und kommandiert sie mit heiserem Rufen zum Haus des Dorfnatschalniks hinüber.

Der große Russe geht aufrecht voran, mit sicheren Schritten. Hinterdrein stolpern die anderen beiden.

Am Fenster der Kate tauchen Gesichter auf. Zu Tode erschrockene Mienen. Mit weit aufgerissenen Augen starrt Irina Nikitinowa auf die Herankommenden. Dann wankt sie zurück und sinkt in die Arme der Großmutter.

Die Tür fliegt auf. Herein stolpern die drei Partisanen. Hinter ihnen taucht Feldwebel Brettschneider auf. Mit ihm Oberleutnant Müller.

»Stellt euch an die Wand!«, befiehlt Brettschneider den drei Gefangenen. Brettschneider spricht gut russisch; er hat es mehr aus Spaß gelernt und dann während des Ostfeldzuges noch um einiges verbessert. »Umdrehen!«, schnauzt er, als die drei sich mit den Rücken gegen die Wand lehnen. »Ich will eure fiesen Visagen gar nicht sehen!« Das hat Brettschneider jetzt auf Deutsch gesagt. Die drei Russen kehren ihre verstörten Gesichter der Wand zu und legen die Hände auf den Rücken.

Müllers Blick schweift über die Anwesenden. Der weißhaarige Alte steht steinern am Ofen und starrt zu den dreien hinüber. Die Großmutter hat ihre Arme um Irina geschlungen. Irina weint wild, aber lautlos an der Schulter der alten Frau.

Boris, der großäugige Bursche, steht mit hängenden Armen neben dem geistig zurückgebliebenen Fjodor.

Da macht dieser einen Schritt auf die drei an der Wand Stehenden zu, aber er wird von Boris an der Hand zurückgerissen. Auf dem Ofen schläft das Kind in einem Körbchen.

»Fangen Sie an, Brettschneider«, sagt Müller mit müder Stimme und lehnt sich neben die Tür.

Der Feldwebel wirft sich in die Brust.

»Kennt ihr die da?«, fragt er den alten Kokowkin.

Der schüttelt den Kopf.

»So?« Brettschneider fletscht die starken, weißen Zähne. »Ihr kennt also keinen? Aber ich weiß ganz genau, dass alle da aus diesem Drecknest stammen!«

Irina heult in hohen, gepressten Tönen an der Schulter der Großmutter. Mit weit aufgerissenen Augen starrt Boris auf Brettschneider und hält den zitternden Fjodor an der Hand fest.

Brettschneider fährt in seinem auf Russisch geführten Verhör fort.

»Pan Offizier lässt euch alle erschießen, wenn ihr mich weiter anlügt. Er will jetzt wissen, wo die anderen Partisanen stecken. Los, macht das Maul auf!«

Schweigen. Die junge Mutter heult immer verzweifelter. Die Großmutter streichelt sie mit zittrigen Handbewegungen.

Müller steht scheinbar gelassen an der Tür und lässt seinen Blick über die Anwesenden wandern.

»Na schön«, grunzt Brettschneider, »ihr wollt nicht. Dann machen wir einfach kurzen Prozess.« Er dreht sich zu Müller um, nimmt etwas wie eine militärische Haltung an und sagt: »Nichts zu machen, Herr Oberleutnant. Ich möchte vor dem Essen gern diese Angelegenheit erledigen.« Er deutet mit dem Daumen über die Schulter hinweg zu den an der Wand stehenden Russen.

»Fragen Sie, ob Truppen im Wald liegen«, sagt Müller mit schläfriger Stimme.

Brettschneider schnauft missmutig und wendet sich den Russen zu, geht zu dem einen hin und reißt ihn an der Schulter herum, fragt ihn etwas.

Der Mann zuckt die Schultern.

Da schlägt Brettschneider zu. Zweimal sehr rasch mit dem Handrücken. Dem Russen purzelt die Fellmütze vom Kopf, und Blut spritzt ihm aus der Nase.

»Gib du Antwort!«, blökt Brettschneider jetzt den großen Blonden an. »Pan Offizier hat fragen lassen, ob Soldaten von euch im Wald liegen.«

Der große Russe zögert. Sein Blick huscht zu der weinenden Frau hinüber, dann zum Ofen hin, wo das Körbchen mit dem Kind steht.

»Gib Antwort, du Bandit!«, ruft Brettschneider und tritt dem Blonden gegen das Schienbein.

Der Russe nimmt den Tritt ohne mit der Wimper zu zucken hin. Dann sagt er etwas.

Brettschneider gibt die Antwort an Müller weiter: »Er sagt, dass nur Partisanen im Wald wären und keine Soldaten.«

Müller nickt gedankenvoll. Er denkt an die Gruppe Brand, die noch nicht zurück ist. Dieser Gedanke brennt wie Feuer und bringt das Blut zum Kochen. Soll man diese drei Kerle dort in den Schnee stellen und zusammenschießen?

»Fragen Sie, wie viele Partisanen im Wald sind, und ob wir sie fangen können.«

Brettschneider schneidet eine Grimasse, dreht sich aber zu dem großen Russen um und übersetzt Müllers Frage ins Russische.

»Wir wollen wissen, wie viel Partisanen im Wald sind, und ob du bereit bist, uns in das Nest zu führen.«

Der blonde Russe überlegt.

»Ja, es sind noch Partisanen im Wald, aber ihr könnt sie nicht fangen.«

»Das wollen wir mal sehen, mein Lieber«, ergrimmt sich Brettschneider und gibt an Müller die Auskunft weiter. Dann schlägt er vor: »Umlegen, Herr Oberleutnant, nichts als umlegen. Bloß keine Zeit mit diesem verlausten Gesindel verlieren. Die verarschen uns nach Strich und Faden.«

»Sagen Sie den Kerlen, dass ich sie erschießen lasse, wenn sie uns nicht verraten, wo die anderen stecken.«

Es scheint Brettschneider Freude zu bereiten, den Partisanen das mitzuteilen. Er spricht lange mit ihnen, er fuchtelt dabei mit der MP in der Luft herum. Als er mit seiner Drohung fertig ist, tritt er einen Schritt zurück und legt die MP auf den blonden Russen an und sagt auf Russisch:

»Ich zähle bis drei … eins … zwei …«

Da stürzt Irina hervor und wirft sich dem blonden Riesen an die Brust. Sie schreit und gebärdet sich wie eine Irrsinnige, sie steht wie ein Schild vor dem hoch aufgerichteten Mann; ihre Augen brennen vor Angst und höchster Verzweiflung.

»So ein Affentheater«, sagt Brettschneider zu Müller. »Die Vettel da ist das Weib von dem. Ich hab’s mir doch gleich gedacht, dass die Kerle allesamt aus diesem Saunest hier sind.«

Müller antwortet nicht, schaut beklommen auf die Verzweiflungsszene. Die junge Mutter ist auf die Knie niedergesunken und rutscht mit bittend erhobenen Händen heran. Der alte Kokowkin hat ebenfalls die gefalteten Hände erhoben. Und jetzt kommt noch der junge Bursche heran und fällt vor Müller auf die Knie nieder.

»Gnade, Pan Offizier!«, plärren sie alle. Und im Körbchen am Ofen schreit das Kind los, schreit mit hoher, durch Mark und Bein gehender Stimme.

»Zurück, ihr Banausen!«, brüllt Brettschneider und entsichert die MP. »Zurück mit euch … sofort! Alle an die Wand stellen! Die Arme hoch!«

»Pan, Pan …«, wimmert die Russin auf den Knien und versucht, Müllers Beine zu umklammern.

Brettschneider stößt die Frau mit dem Fuß zurück. Dabei fragt er Müller: »Soll ich …?«

»Hören Sie doch endlich damit auf!«, braust Müller los und hebt gebietend die Arme. »Ruhe! Verdammt noch mal – Ruhe!«

Der Lärm verstummt. Nur das Kind plärrt weiter.

»Hört her«, ruft Müller in deutscher Sprache. »Mir fehlen noch sieben Soldaten. Sie sind im Wald. Wenn sie nicht zurückkehren, lasse ich euch alle erschießen! Übersetzen Sie das den Leuten«, befiehlt Müller dem Feldwebel, »und kommen Sie dann raus aus dem Miefloch.«

Oberleutnant Müller hastet aus der Stube. Als er im Freien ankommt, atmet er tief durch. Hinter ihm, drinnen in der Stube, blökt Brettschneider die Übersetzung herunter.

Müller setzt sich in Bewegung. Ihm ist hundeübel. Schweiß steht ihm auf der Stirn.

Plötzlich muss Müller husten. Ein dumpfes Stechen entsteht in der Brust. In den Ohren dröhnt das Blut.

Verdammt, denkt er, was ist denn mit mir los? Sind das die Nerven, oder werde ich krank? Das hätte mir gerade noch gefehlt.

»So«, sagt jemand hinter ihm, »das wäre erledigt, Herr Oberleutnant. Ich bin sicher, dass Brand mit seinen Leuten nicht mehr zurückkommt.«

»Wir … wir warten noch bis morgen früh«, keucht Müller und wischt mit dem Handrücken über die Stirn.

Brettschneider verzieht das Gesicht zu einer halb grinsenden, halb besorgten Grimasse.

»Was ist los mit Ihnen, Herr Oberleutnant?«

»Scheußlicher Husten.«

»Fühlen Sie sich nicht wohl?«

»Haben Sie sich in der Bude da drinnen wohl gefühlt?«

»Nee, beileibe nicht«, grinst Brettschneider. »Ich verstehe auch nicht ganz, warum Sie so nachgiebig waren, Herr Oberleutnant. Diese Säue …«

»Es sind auch Menschen, Brettschneider, vergessen Sie das nicht. Traurig genug, dass der Mensch heutzutage nicht mehr wert ist als eine blaue Bohne.«

Brettschneiders Gesicht spannt sich. »Haben Sie vergessen, warum ich die Kerle gefangen habe? Ich sehe eben, dass dort drüben ein frisches Grab ist. Der Bromberger, wie …?«

»Ja, der Bromberger«, murmelt Müller und will gehen.

»Herr Oberleutnant!«

Müller dreht sich zu Brettschneider um. »Was ist?«

Der Feldwebel kommt auf Müller zu und schaut ihn durchbohrend an. Dann sagt er gepresst:

»Herr Oberleutnant, ich und acht Mann haben heute wieder mal unsere Haut zum Durchlöchern angeboten. Es käme mir komisch vor, wenn Ihnen plötzlich so ein Russenschwein mehr wert ist als ein deutscher Landser …«

»Wie reden Sie mit mir, Brettschneider?«, braust Müller auf und reckt sich.

»Deutsch, Herr Oberleutnant, und ganz offen. Es ist meine Meinung, dass Sie diesen Banditen dort reichlich viel Gnade geschenkt haben.«

Sie messen sich stumm. Dann antwortet Müller sehr ruhig:

»Ich warte noch eine Stunde. Wenn Brand mit seinen Leuten nicht eintrifft, können Sie die drei in den Schnee stellen und erschießen.«

»Das klingt schon besser, Herr Oberleutnant.« Brettschneider grinst zufrieden. »Ich gehe jetzt etwas essen.« Er grüßt und macht kehrt.

In diesem Augenblick ertönt in der Stube des Dorfnatschalniks dumpfes Gemurmel. Es hört sich wie das Beten vieler Menschen an.

Oberleutnant Heinz Müller hat sich in seinem Gefechtsstand aufs Stroh geworfen. Nun liegt er da, mit einer Decke zugedeckt, und horcht in sich hinein. Von innen heraus drängt eine seltsame Hitze. Das Blut rauscht in den Ohren, der Kopf ist heiß.

Mit brennenden Augen starrt Müller in das ruhig schwelende Licht einer Kerze. In der gegenüberliegenden Ecke sitzt der Funker Scholz und reinigt seine MP. Ihm gegenüber hockt Pfriemelt vor dem Funkgerät und geht auf Empfang. Die 30 Minuten sind um, und gleich wird sich das Bataillon melden.

Ich werde krank, denkt Müller und schließt die brennenden Augen. Ich spür’s ganz deutlich, dass etwas mit mir los ist. Grippe vielleicht.

»Scholz!«

»Herr Oberleutnant?« Scholz schaut herüber.

»Laufen Sie doch mal zum Sani, und lassen Sie sich ’n paar Chininpillen geben.«

»Ist Ihnen nicht wohl, Herr Oberleutnant?«

»Ich weiß nicht recht, Scholz – so komisch ist mir … Ich glaube, ich habe ’n bisschen Fieber.«

Scholz legt dem Oberleutnant die Hand auf die Stirn.

»Tatsächlich … Fieber«, murmelt Scholz. »Und nicht zu knapp. Ich werde Ihnen den Sani herschicken.«

»Ich bitte darum«, sagt Müller mit geschlossenen Augen.

Der Funker setzt den Stahlhelm auf und verlässt die eiskalte, trüb erleuchtete Sakristei.

»Pfriemelt«, murmelt Müller, »drehen Sie doch den Benzinofen mehr auf.«

»Jawoll, Herr Oberleutnant«, ertönt es vom Funkgerät her, doch kann Pfriemelt den Befehl nicht ausführen, weil in diesem Augenblick das Bataillon sich meldet.

»Hier Edelweiß, hier Edelweiß. Wir hören«, sagt Pfriemelt und winkt seinen Chef an das Gerät.

Müller fällt das Aufstehen schwer. Eine Hitzewelle rast ihm über die Haut, unmittelbar darauf ein Kälteschauer. Zähneklappernd nimmt Müller den Kopfhörer, setzt ihn auf und hebt das Mikrofon an den Mund.

»Hier Edelweiß. Müller. Ich höre.«

Die Stimme des Majors ertönt im Apparat:

»Sind Ihre Gruppen schon zurück, Edelweiß?«

Pfriemelt schaltet auf einen Augenwink Müllers hin auf Senden um, und Müller sagt mit heiserer Stimme:

»Eine Gruppe vollzählig zurück. Drei Partisanen. Die andere Gruppe ist noch nicht da. Sonst nichts Neues. Bitte kommen.«

Der Schaltknopf knackt.

»Haben Sie aus den Kerlen etwas herausgebracht, was uns dienlich sein könnte?«

»Nein, nichts. Es müssen noch mehr Partisanen im Waldgebiet vermutet werden. Vier sind bei der Gefangennahme erschossen worden. Bitte kommen.«

Die Stimme des Majors klingt scharf und aufgebracht:

»Lassen Sie die Kerle sofort erschießen, Edelweiß. Ich erwarte die Vollzugsmeldung beim nächsten Anruf in 30 Minuten. Sorgen Sie für höchste Wachsamkeit. Unsere Vorposten haben eindeutig Feindbewegungen festgestellt. – Ende.«

Müller reicht dem Funker den Kopfhörer und das Mikrofon zurück.

Die Kerze brennt ruhig. Die bläuliche Gasflamme im Benzinofen zischt leise.

Müller kriecht auf seinen Platz zurück und zieht die Decke über sich. Sein Blick steigt zu dem kleinen Fenster empor, in dem ein tiefblaues Licht liegt: der Abendhimmel über Russland.

»Wo bleibt Brand mit seinen Leuten?«, geht es Müller durch den Sinn. »Sind alle tot, oder haben sie sich nur verlaufen? … Verdammt, ich habe wirklich Fieber. Ich glühe ja beinahe … und mein Puls ist ziemlich lebendig … Was passiert, wenn ich wirklich krank werde? – Na ja, dann bringt man mich fort. Ich komme von diesem Haufen los, ich liege irgendwo im Hinterland und … Nein, bloß das nicht! Es ist nur eine vorübergehende Erkältung. Wenn ich ein paar Chininpillen schlucke, wenn ich ein paar Stunden ganz ruhig liegen bleibe, bin ich wieder beisammen! Wo bleibt nur der Scholz mit den Pillen?«

Müller liegt mit geschlossenen Augen da. Er hört nur noch wie aus weiter Ferne, dass jemand in die Sakristei kommt.

»Scholz, sind Sie ’s?«

Da schnarrt eine bekannte Stimme:

»Unteroffizier Brand mit sechs Mann von Erkundungsgang zurück.«

Müller bringt mit Mühe die Lider hoch, blinzelt in die matte Helle und sieht eine Gestalt vor sich.

»Brand … sind Sie ’s wirklich?«

Der Unteroffizier beugt sich über den Kompaniechef. »Jawohl, Herr Oberleutnant. Alles wieder beim Haufen versammelt. Wir hatten uns verlaufen und hatten alle Mühe, wieder zurückzufinden.«

»Etwas … etwas festgestellt, Brand?«

»Nur Skispuren, die in östliche Richtung verliefen. Wir konnten sie nicht weiter verfolgen, weil es duster wurde. Ich hörte schon, dass Feldwebel Brettschneider mehr Erfolg gehabt hat als wir.«

»Ja, vier erschossen, drei gefangen, Brand. Macht nichts, dass Sie nichts ausgerichtet haben. Haben die Männer noch was … was Warmes vom Schmutt gekriegt?«

»Sind eben dabei, die Bäuche anzuwärmen, Herr Oberleutnant.« Brand, der Unteroffizier aus Stuttgart, kniet jetzt neben dem Kompaniechef und schaut besorgt auf ihn nieder. »Sie gefallen mir aber gar nicht, Herr Oberleutnant! Sie fiebern ja. Und wie!«

»Geht alles vorüber, Brand … alles«, lallt Müller.

Scholz kommt herein, mit ihm der Sanitätsobergefreite Helmut Regele. Regele ist Berliner, ein kesser Junge, den nichts aus der Ruhe bringt. Er sieht gleich auf den ersten Blick, dass der Alte ziemlich knieweich geworden ist.

»Na, wo haben wir denn det Wehwehchen, ha?«, beginnt er seine Untersuchung und legt erst einmal die Handfläche auf Müllers Stirn. »Ts, ts, ts!«, macht Regele, »Herr Oberleutnant muss ins Bettchen. Ganz hübsch Fieber, und ’n Schwitzerchen stellt sich ooch schon ein, ts, ts, ts …«

Müller lächelt schlaff. »Regele, Sie Biene, machen Sie mich bloß auf der Stelle gesund, sonst hau ich Ihnen den Kopf ab.«

»Nich so wild mit die jungen Pferde, Herr Oberleutnant.« Regele hat schon die Pillenschachtel in der Hand. »Ick bin nich der liebe Jott, aber ick will mir redliche Mühe jeben, den Herrn Oberleutnant … Mäulchen bitte weit auf!«

Müller sperrt den Mund auf, Regele wirft ihm drei Pillen hinein, schwenkt die Feldflasche herum und setzt sie Müller an die Lippen: »Trinken … bitte! Zwei Schluck nur! Tee – ohne. Der Schmutt aber braut schon een anständigen Trunk zusammen.«

Müller sinkt zurück. »Danke, Regele.«

»Jerne geschehen, Herr Oberleutnant. Und nu schön artig liejen bleiben.« Regele versteht etwas von Krankheiten. Hat er doch dem gefallenen Unterarzt bei vielen Behandlungsstunden assistiert. Regele ahnt auch bereits, was dem Kompaniechef fehlt; seine im Geheimen aufgestellte Diagnose lautet Lungenentzündung, wenn nicht sogar Übleres: Pleuritis. Das wäre faul!

Die Soldaten tauschen Blicke untereinander. Scholz bohrt nachdenklich in der Nase und kügelt das Ergebnis seiner Tätigkeit zwischen den Fingern. Pfriemelt hat die Kerze in die Hand genommen und leuchtet Regele beim Betasten und Abhorchen der Brust des Oberleutnants, die Regele erst von Mantel, Uniform und Hemd frei machen musste.

Dann horcht er den Kranken ab.

»Husten …«

Müller hustet.

»Noch mal, wenn ick bitten darf!«

Müller hustet ein zweites, ein drittes Mal. Regeles sommersprossiges Stupsnasengesicht legt sich in besorgte Falten. Er knöpft Müller das Hemd, die Uniform, den Mantel zu, zieht ihm die Decke bis zum Kinn hinauf und winkt Scholz nach einer weiteren.

»Janz scheen, janz scheen!«, grunzt Regele.

»Was heißt das?«, fragt Müller.

»Det heißt, dass der Herr Oberleutnant ’ne janz schöne Lungenentzündung hab’n.«

»Sie sind verrückt, Regele?«

»Nee, ick bin sicher«, verbessert der Sani und steht auf. »Nu schlafen Se man erst, Herr Oberleutnant. Ick werde dem Schmutt sagen, dass er wat Durchreißerisches braut, ’n heißen Wodka und Kamillentee. Mehr Wodka als Tee, vasteht sich.«

Müller hört Regeles Stimme wie aus weiter Ferne. Ein bleiernes Schlafbedürfnis hat sich plötzlich eingestellt. Seine Gedanken aber kreisen noch immer: Ich darf nicht krank werden. Morgen ist alles vorüber … die Pillen werden helfen … der heiße Wodka …

Es kommt ihm vor, als seien nur Augenblicke verstrichen, bis ihm etwas Heißes an die Lippen gesetzt wird.

»Trinken Se, Herr Oberleutnant«, sagt Regeles Stimme.

Müller sieht ihn wie durch einen Nebelschleier.

Der Trunk ist von betäubender Wirkung. Schon im langsamen Zurücksinken schwinden Müllers Sinne. Ein tiefer Schlaf kommt über ihn, in dem sich alles verwischt.

Oberleutnant Müller hört nicht das gegen Mitternacht einsetzende Granatwerferfeuer auf die rechts flankierende dritte Nachbarkompanie. Er schläft auch noch, als sich fernes Maschinengewehrfeuer erhebt.

Nur vor dem Dorf Charkowka bleibt alles still. Ganz von selbst hat Feldwebel Brettschneider die Befehlsgewalt über die Vierte übernommen; er ist ja der Dienstälteste, nach dem Kompaniechef sogar der Ranghöchste.

Kein Mann schläft. Alle liegen in klirrender Kälte auf Posten und in höchster Gefechtsbereitschaft.

»Dammich, wenn der Alte krank wird, dann kann’s ihm passieren, dass sie ihn zurückbringen.«

Täubler hat es gesagt. Er liegt, mit Brunkow zusammen, vor dem zugigen Mauerloch, in dem am Nachmittag Bromberger den Schuss empfing.

»Der Regele wird ’n schon hochkriegen, der ist ja ’n halber Doktor«, meint Brunkow.

Dann lauschen sie in die mondhelle Nacht hinaus. Der Wald gegenüber steht still. Keine Bewegung. Am rechten Flügel wird noch immer geschossen. Die Einschläge schwerer Granatwerfer ballern hohl und in rascher Folge.

»Dass sich bei uns nischt rührt«, wundert Täubler sich und schaut durch das Glas zum Waldrand hinüber. »Kommt vielleicht noch, Franz.«

»Bis jetzt ist nischt zu sehen.«

»Gib mir mal das Glas.«

Jetzt schaut auch Brunkow zum Waldrand hinüber. Auch er kann keine verdächtige Bewegung ausmachen.

In jedem Haus wachen die Männer der vierten Kompanie. Feldwebel Brettschneider geht von Stellung zu Stellung und ermahnt die Leute, auf dem Posten zu sein und jede Bewegung drüben am Waldrand zu melden.

Man friert scheußlich. Mindestens 30 unter Null muss das Thermometer anzeigen. Die Atemluft steht wie eine weiße Fahne vor den Mündern. Die Kälte kriecht bis ins Herz hinein.

Brettschneider geht mit knirschenden Schritten auf das Haus des alten Kokowkin zu. Vor dem schwarzen Fensterloch bleibt er horchend stehen.

Kein Laut dringt aus der Russenstube. Und doch sind Menschen drinnen, drücken sich wie verängstigte Schafe zusammen und warten auf irgendetwas.

Brettschneider überlegt: Da wäre noch die Sache wegen Bromberger zu bereinigen. Wer hindert ihn daran, jetzt das zu tun, was er vor jedem Vorgesetzten verantworten könnte? Dort drinnen in der warmen Stube nisten die Banditen. Sitzen um den Ofen herum und besprechen vielleicht leise die nächste Schweinerei. Indessen frieren die Kameraden im Schnee, frieren sich die Knochen kaputt, werden morgen wieder heimtückisch beschossen. Und da drinnen hocken die verdammten Hunde und wärmen sich den Arsch!

Es kocht in Brettschneider. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er vorhin beim Schmutt war und sich von der Wodka-Kamillen-Portion selbst ein halbes Kochgeschirr voll in den Magen gegossen hat.

Brettschneider nimmt die MP in die Hand, nestelt die Taschenlampe von der Brust und geht in die Russenhütte.

Polternd fliegt die Stubentür nach innen. Der unverhüllte Strahl der Dienstlampe sticht in das Dunkel hinein, erfasst ein seltsames Bild: Irina. Sie stillt das Kind. Schneeweiß leuchtet die Brust im grellen Lichtstrahl.

Erschrocken legt die Mutter den Arm vor die Augen und ruft: »Bosche moje …!«

Brettschneider leuchtet weiter. Neben Irina sitzt Iwan Nikitin und blinzelt geblendet ins Licht. Vom Boden erheben sich zwei Köpfe. Fjodor und Boris. Ihre weit aufgerissenen Augen glänzen angstvoll. Neben den beiden Burschen liegen schlafend und schnarchend zwei der Partisanen, die heute gefangen wurden.

Jetzt erfasst Brettschneiders Taschenlampenlicht den Alten auf dem Ofen. Auch die Großmutter hat sich dort oben verkrochen und richtet sich auf.

Der Lichtstrahl saust zu Irina zurück. Aber Brettschneider sieht keine weiß schimmernde Frauenbrust mehr. Das enttäuscht ihn, das macht ihn wütend.

»He, ihr Pestbeulen! Erhebt euch!« Brettschneiders Stimme klingt scharf wie ein Peitschenhieb durch die Luft.

In der Stube beginnt es zu wimmeln. Das Kind quäkt in den Armen seiner Mutter.

»Was sollen wir, Pan?«, fragt Towarisch Kokowkin und tastet sich lahm vom Ofen herunter.

»Ihr habt noch etwas gutzumachen«, schnarrt Brettschneider. »Oder denkt ihr etwa, wir hätten es vergessen, dass ihr uns heute einen braven Mann umgelegt habt, he?«

»Nicht wir, Pan, nicht wir …«, stammelt der Alte und ahnt wieder Schreckliches.

Hinter dem Lichtkegel steht etwas Ungeheuerliches, steht ein gnadenloser Richter und bereiter Vollstrecker.

»Zähle du drei Mann heraus«, sagt die Stimme hinter dem Licht. »Drei Mann, die jetzt erschossen werden.«

Der Alte hebt flehend die Hände, doch die Stimme hinter dem Lichtkegel peitscht die Bewegung nieder: »Drei Mann, Gospodin Kokowkin, oder ich lasse deine ganze Familie im Schnee antreten!«

»Ihr tut Unrecht, Pan«, stottert Towarisch Kokowkin. »Ihr habt ja schon vier Mann bestraft … Sie liegen im Wald.«

»Schluss jetzt!«, brüllt Brettschneider. »Zähle drei Mann ab, sonst mach ich es!«

Unbarmherzig sticht der Lichtkegel auf den Alten zu und erfasst auch die anderen. Leichenblasse Angstgesichter starren in die Helle, zuckende Mienen.

Was bleibt dem alten Kokowkin anderes übrig, als sich gebrochen umzudrehen und die beiden inzwischen aufgewachten Partisanen anzusprechen; er tut es mit halblauter, zittriger Stimme:

»Mark, Petr, steht auf. Ihr werdet jetzt bestraft, weil ihr Partisanen wart.«

»Auch ich war einer«, meldet sich eine feste Stimme, und Brettschneider lässt den Lichtstrahl auf den blonden Russen zucken. Iwan Nikitin stellt sich neben die zwei entgeistert starrenden Gestalten. »Ich gehe mit, Brüder … ich …«

»Njet!«, schreit eine grelle Frauenstimme aus dem Dunkel. »Njet!«

Irina will auf ihren Mann zustürzen, aber der alte Kokowkin verstellt ihr mit ausgebreiteten Armen den Weg. »Sei still, Irina.«

»Hilf, Großvater, hilf!«, jammert die Frau und sinkt vor dem Alten in die Knie. »Iwan ist der Vater meines Kindes … ist mein Mann.«

»Ich weiß, ich weiß«, sagt der Alte.

»Seid ihr euch bald einig?«, fragt die Stimme hinter dem Licht. »Beeile dich, Gospodin Kokowkin!«

Die beiden Partisanen neben Iwan Nikitin haben die Arme vor die Augen gehoben und schluchzen verzweifelt.

Iwan Nikitin steht wie ein Fels zwischen den beiden und wartet mit unbewegter Miene auf das Weitere.

Da richtet sich der gebeugte Alte auf und geht auf den verständnislos starrenden Fjodor zu; er streichelt ihm über das flaumbärtige, spitze Gesicht, er nimmt seinen Kopf in beide Hände und küsst ihn auf Stirn und Wange.

»Geh, mein Sohn, geh und opfere dich für den Vater eines ungetauften Kindes.«

Fjodor grinst – und nickt. Er weiß nicht, was mit ihm geschehen soll, er freut sich nur über die drei schmatzenden Küsse.

Die Frauen wimmern verzweifelt, sie brechen in jammernde Klagelaute aus, als der alte Kokowkin Fjodor an der Hand nimmt und ihn zu den anderen Delinquenten hinführt.

»Nehmt ihn mit, Mark, Petr, kniet nieder, meine Söhne, lasst euch segnen.«

Brettschneider rührt sich nicht. Unbarmherzig hält er die makabre Szene einer letzten Segnung mit dem Lichtstrahl fest. Nichts rührt sich in dem Feldwebel, als der alte Kokowkin seine Hände erst auf Marks, dann auf Petrs und zuletzt auf Fjodors Haupt legt und ein paar unverständliche Worte murmelt.

»Nehmt sie fort, Pan«, sagt der Alte dann und wendet sich ab.

Die Frauen schreien verzweifelt auf. Der große Blonde steht da und legt eine Hand über die Augen, senkt das Kinn auf die Brust. In der äußersten Ecke hockt Boris und verbirgt das Gesicht in den Händen.

»Vorwärts, ihr Banditen!« Brettschneider tritt den Ersten zur Tür hinaus, dann den Zweiten. Fjodor kichert, als er am Kragen gepackt und hinausgestoßen wird.

Brettschneider geht hinter den wankenden Gestalten her. Mit leisem Knacken legt sich der Sicherungsflügel der MP um. Brettschneider hält sie schussbereit.

Da taucht eine Gestalt aus einem der Häuser auf. Regele ist es, der noch einmal nach dem Oberleutnant schauen will.

»Du jrüne Neune, wat is dat denn?«, murmelt er, als er Brettschneiders rohes Kommandieren hört, die drei vorantorkelnden Gestalten der Russen erkennt.

Regele setzt sich in Trab und erreicht Brettschneider, als dieser eben dabei ist, die drei Russen dicht nebeneinander hinzustellen.

»He, wenn ick mir nich täusche, dann soll hier wat passieren«, sagt Regele zu Brettschneider.

»Hau ab, Quacksalber«, knurrt Brettschneider und will den Sanitäter zur Seite schieben.

»Nu hören Se mal, Feldwebel … ’n Augenblickchen nur.« Regele packt Brettschneiders Oberarm. »Mir jefällt dat jar nicht, wat Se hier machen wollen.«

»Halt den Rand, Regele, und kümmer dich um deinen Dreck. Die drei Kerle da sind schon heute Nachmittag fällig gewesen.«

»Weeß ick, Herr Feldwebel, awa ick meine, dat is ’ne Anjelegenheit, die der Alte zu regeln hat, und nich Sie!«

»Du sollst den Rand halten!«, brüllt Brettschneider. »Noch ein Wort, und ich knall dir eine vor den Latz!«

Regele duckt sich. Mit Brettschneider ist nicht zu spaßen. Der ist ja besoffen, stinkt hundert Meter gegen den Wind nach Wodka. Was hier passiert, ist, gelinde gesagt, eine Schweinerei.

»Warten Sie bis zum Morjen, Feldwebel«, versucht Regele es noch einmal. »Der Chef wird’s Ihnen übel nehmen, wenn Se ihm in eener dienstlichen Anjelegenheit vorjreifen.«

»Jetzt reicht es mir aber!«, röhrt Brettschneider. »Kehrt – marsch, marsch – und weg mit dir! Bist du noch nicht weg?«

Regele hält es für richtig, eine Kehrtwendung zu machen und sich eilig in Trab zu setzen. Dieser Brettschneider ist ein Vieh. Es ist wirklich besser, vor ihm einen Bogen zu machen – besonders, wenn er gesoffen hat.

Keine Macht der Welt kann das Schicksal der drei Russen abwenden. Mit heiseren Rufen werden sie zum Dorfausgang getrieben und in Richtung auf den Wald davongejagt.

Brettschneider ist in den Schneegraben des ersten Zuges gesprungen. Der MG-Schütze eins bekommt den Befehl, die Waffe klar zu machen. Mit verkniffenen Gesichtern stehen die anderen in der Kälte. Zwei der Männer schauen weg, als der MG-Schütze eins die drei im Schnee watenden Punkte anvisiert.

»Feuer – frei!«

Drei … vier kurze Feuerstöße rasseln los. Die dunklen Punkte im Schnee schrumpfen zusammen und bleiben liegen.

Feldwebel Brettschneider zieht den rechten Fäustling aus und streicht sich mit der Hand über die Augen. Dann murmelt er ein zufriedenes »So«.

Das Schießen am rechten Frontflügel ist verstummt. Die Nacht ist mondhell. Die Kälte macht die Männer stumm. Keiner schaut mehr zum Waldrand hinüber, wo die drei dunklen Punkte im Schnee liegen.

Wodka und Chinin haben Müllers Zustand gebessert. Er hat die Nacht hindurch tief und fest geschlafen. Er weiß nichts von dem, was sich zugetragen hat. Regele hielt es für richtig, dem Kompaniechef den Vorfall zu erzählen. Das ist eben geschehen.

Müllers Miene ist beherrscht. Langsam wirft er die vier Decken ab, die man über ihn geworfen hat, und steht auf. Er schwankt noch, taumelt zurück und muss Regeles Unterstützung annehmen, um sich vom zusammengelegenen Stroh erheben zu können.

Der Funker Scholz meldet ihm, dass in der vergangenen Nacht zwei Angriffe der Sowjets vor den Linien des Bataillons abgeschlagen wurden.

»Bei uns war nichts los, Herr Oberleutnant«, sagt Scholz dann noch und schaut weg.

»Bis uff die drei erschossenen Russen«, fügt Regele hinzu.

Müllers Gesicht ist von der kaum überstandenen Fieberstrapaze gezeichnet; es wirkt grau und verfallen. Die Augen haben einen matten Glanz. In der Brust ist noch immer dasselbe dumpfe Stechen, das jeden Atemzug zu einer Anstrengung macht. Aber Müller kann jetzt nicht mehr liegen bleiben. Regeles ermahnende Vorschläge, wenigstens einen Ruhetag einzulegen, wehrt er mit einem Wink ab.

Kurz bevor Müller den Gefechtsstand verlässt, verlangt der Bataillonschef ihn zu sprechen. Wie es Müller ginge, wird angefragt. Gut, sagt Müller, obwohl ihm Funken vor den Augen herumfliegen. Die Vierte soll weiterhin erhöhte Wachsamkeit halten, heißt es dann noch. Auch sei zur Kenntnis genommen worden, dass die drei Partisanen erschossen wurden.

»Rechnen Sie damit, dass Sie heute angegriffen werden«, sagt der Major von drüben. »Halten Sie ständig Verbindung mit uns, und sichern Sie mit allergrößter Umsicht den für uns sehr wichtigen linken Flügel ab.«

Das Gespräch mit dem Bataillonsgefechtsstand ist zu Ende. Müller duldet es noch, dass Regele ihm einen dicken Schal um den hochgeklappten Mantelkragen würgt.

»Und nich mit offenem Mund atmen, Herr Oberleutnant … durch die Neese!«

Müller tritt ins Freie. Der Himmel ist mit einer geschlossenen Wolkendecke verhangen; es ist auch nicht mehr so kalt. Die Dorfstraße ist leer.

Vor Müllers Augen ist alles in Bewegung. Ein fiebriges Flimmern ist es. In den Ohren liegt ein dumpfes Brausen. Das Chinin hält das noch im Blut kurvende Fieber nieder. Müller fühlt sich hundeelend.

Er geht die Dorfstraße entlang. Als er am Haus des Dorfnatschalniks vorbeikommt, hört er ein dumpfes Gemurmel, aus dem sich leises Schluchzen und Jammern erhebt.