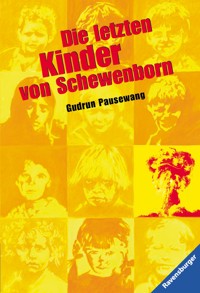

6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ravensburger Buchverlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

Über Deutschland explodiert eine Atombombe. Von nun an beherrschen Krankheit, Todesangst und Kriminalität den Alltag. Eine Zukunft gibt es nicht mehr. Gudrun Pausewang entwirft ein fiktives Szenario, das erschüttert und zum Nachdenken zwingt. Die Autorin erhielt 2017 den Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für ihr schriftstellerisches Gesamtwerk. Wichtig für den Schulunterricht: Seitenzählung unverändert! Ein Auszug aus "DIE LETZTEN KINDER VON SCHEWENBORN" von Gudrun Pausewang:Wir fuhren auf der Kasseler Autobahn bis Alsfeld, dann bogen wir in den Vogelsberg ab. Es war ein Julitag, wie man ihn sich nur wünschen kann. Mein Vater fing an zu singen, und wir sangen mit. Meine Mutter übernahm die zweite Stimme. Als wir durch Lanthen fuhren, war noch alles wie immer.Aber im Wald zwischen Lanthen und Wietig, gerade in der Kurve am Kaldener Feld, blitzte es plötzlich so grell auf, dass wir die Augen zupressen mussten. Meine Mutter stieß einen Schrei aus, und mein Vater trat so fest auf die Bremse, dass die Reifen quietschten. Der Wagen geriet ins Schleudern und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Wir wurden in den Gurten hin- und hergerissen.Sobald der Wagen stand, sahen wir am Himmel, hinter den Wipfeln, ein blendendes Licht, weiß und schrecklich, wie das Licht eines riesigen Schweißbrenners oder eines Blitzes, der nicht vergeht. Ich schaute nur einen Augenblick hinein. Trotzdem war ich danach eine ganze Weile wie blind.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 173

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Der Verlag dankt Herrn Privatdozent Dr. M.P.D. Meijering (Schlitz) für die Beratung in Sachfragen.Ähnlichkeiten zwischen Personen dieser Erzählung und lebenden Personen sind rein zufällig und unbeabsichtigt.Als Ravensburger E-Book erschienen 2015Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbHErstausgabe © 1983 Ravensburger Verlag GmbH© Jörg Zink, Am Anfang schuf Gott Himmel und Erdeaus: Die Welt hat noch eine ZukunftEine Anregung zum Gespräch.Stuttgart: Kreuz Verlag.Umschlaggestaltung und Motiv: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Fotos von © Patrick Photo / Shutterstock, © KarSol / Shutterstock, © Romolo Tavani / Shutterstock Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.ISBN978-3-473-47695-4www.ravensburger.de

Für meinen Sohn Martin

Vorwort

Am Anfang schuf Gott Himmel und ErdeAber nach vielen Jahrmillionen war der Mensch endlich klug genug. Er sprach: Wer redet hier von Gott?Ich nehme meine Zukunft selbst in die Hand.Er nahm sie,und es begannen die letzten sieben Tage der Erde.

Am Morgen des ersten Tagesbeschloss der Mensch, frei zu sein und gut, schön und glücklich.Nicht mehr Ebenbild eines Gottes,sondern ein Mensch.Und weil er etwas glauben musste, glaubte er an die Freiheit und das Glück,an die Börse und an den Fortschritt,an die Planung und an seine Sicherheit.Denn zu seiner Sicherheithatte er den Grund zu seinen Füßen gefülltmit Raketen und Atomsprengköpfen.

Am zweiten Tage der letzten Zeitstarben die Fische in den Industriegewässern,die Vögel am Pulver aus der chemischen Fabrik, das den Raupen bestimmt war,die Feldhasen an den Bleiwolken von der Straße,die Schoßhunde an der schönen roten Farbe in der Wurst,die Heringe im Öl auf dem Meerund an dem Müll auf dem Grunde des Ozeans.Denn der Müll war aktiv.

Am dritten Tageverdorrten das Gras auf den Feldernund das Laub auf den Bäumen,das Moos an den Felsenund die Blumen in den Gärten.Denn der Mensch machte das Wetter selbstund verteilte den Regen nach genauem Plan.Es war nur ein kleiner Fehlerin dem Rechner, der den Regen verteilte.Als sie den Fehler fanden,lagen die Lastkähne auf dem trockenen Grunddes schönen Rheins.

Am vierten Tagegingen drei von vier Milliarden Menschen zugrunde.Die einen an den Krankheiten,die der Mensch gezüchtet hatte,denn einer hatte vergessen, die Behälter zu schließen,die für den nächsten Krieg bereitstanden.Und ihre Medikamente halfen nichts.Die hatten schon zu lange wirken müssenin Hautcremes und Schweinelendchen.Die anderen starben an Hunger,weil etliche von ihnen den Schlüsselzu den Getreidesilos versteckt hatten.Und sie fluchten Gott,der ihnen doch das Glück schuldig war.Es war doch der liebe Gott!

Am fünften Tagedrückten die letzten Menschen der roten Knopf,denn sie fühlten sich bedroht.Feuer hüllte den Erdball ein,die Berge brannten, und die Meere verdampften,und die Betonskelette in den Städtenstanden schwarz und rauchten.Und die Engel im Himmel sahen,wie der blaue Planet rot wurde,dann schmutzig braun und schließlich aschgrau.Und sie unterbrachen ihren Gesang für zehn Minuten.

Am sechsten Tageging das Licht aus.Staub und Asche verhüllten die Sonne,den Mond und die Sterne.Und die letzte Küchenschabe, die in einem Raketenbunker überlebt hatte,ging zugrunde an der übermäßigen Wärme,die ihr gar nicht gut bekam.

Am siebten Tagewar Ruhe.Endlich.Die Erde war wüst und leer,und es war finster über den Rissen und Spalten,die in der trockenen Erdrindeaufgesprungen waren.Und der Geist des Menschenirrlichterte als Totengespenst über dem Chaos.Tief untenin der Hölle abererzählte man sich die spannende Geschichte von dem Menschen,der seine Zukunft in die Hand nahm,und das Gelächter dröhnte hinaufbis zu den Chören der Engel.

Jörg Zink

1

Es ist nicht so gekommen, wie es sich unsere Eltern und die meisten übrigen Erwachsenen vorgestellt hatten: mit immer schärferen Drohungen von beiden Seiten und gegenseitiger Kriegserklärung und genug Zeit, um sich noch schnell in ein Alpental oder auf eine Mittelmeerinsel zu flüchten.

Nein. Es kam ganz plötzlich, so plötzlich, dass es viele Leute in Badehosen oder im Liegestuhl überrascht hat. Es kam wie aus heiterem Himmel. Zwar hatte man in den letzten Wochen und Tagen vor der Katastrophe über die wachsende Spannung zwischen Ost und West* viel diskutiert. Sogar meine Mutter hatte den Fernseher eingeschaltet, wenn die Nachrichten kamen, was sie sonst nie getan hatte. Aber seit dem Zweiten Weltkrieg war die Lage schon oft gespannt gewesen, und es war trotzdem nichts passiert.

Die Urlaubs- und Ferienzeit fing gerade an. Niemand wollte gern an Unangenehmes denken und sich darüber den Kopf zerbrechen.

»Meinst du nicht, wir sollten lieber erst mal zu Hause bleiben, bis sich alles beruhigt hat?«, fragte meine Mutter den Vater, einen Tag bevor wir in Urlaub fahren wollten. Meine Mutter war schon immer etwas ängstlich gewesen, was die Politik betraf.

»Unsinn«, antwortete er. »Da könnten wir lange warten. Spannungen gibt’s immer. Die da oben werden sich schon wieder vertragen, egal, ob wir im Urlaub sind oder nicht. Außerdem haben wir uns bei deinen Eltern angemeldet. Sie freuen sich so auf die Kinder. Sie wären enttäuscht, wenn wir sie auf die nächste oder übernächste Woche vertrösten würden oder überhaupt nicht kämen.«

Also fuhren wir los, nachdem wir unseren Wellensittich und unseren Pudel bei Frau Kellermann abgegeben hatten. Frau Kellermann wohnte über uns. Schon immer, seit ich mich erinnern kann, versorgte sie unsere Tiere, wenn wir verreisten, und goss unsere Blumen. Dafür übernahmen wir ihre Katze und gossen ihre Blumen, wenn sie verreiste. Dass wir dieses Mal weder Frau Kellermann noch unseren Wellensittich noch unseren Pudel noch unsere Wohnung, ja nicht einmal unser Frankfurter Stadtviertel Bonames wieder sehen würden, ahnte keiner von uns.

Während der Fahrt waren wir in bester Stimmung, wir fünf. Das waren meine ältere Schwester Judith, meine jüngere Schwester Kerstin, meine Eltern und ich. Damals war ich zwölf Jahre alt, fast dreizehn. Judith war drei Jahre älter als ich. Kerstin war erst vier. Wir freuten uns sehr auf die vier Wochen in Schewenborn. Dort erwartete uns der Großvater mit seiner Hobbywerkstatt und seinem Garten am Fleyenhang. Dort erwartete uns die Großmutter mit Eingemachtem, das im Keller in einem großen Regal für uns bereitstand, und mit ihrer Spieluhrensammlung, die sie uns bei jedem Besuch vorführte. Meine Eltern brachten ihr diesmal auch wieder eine Spieluhr mit. Die sah wie eine Schmuckschatulle aus, und wenn man an ihrer kleinen Kurbel drehte, klimperte sie O sole mio. Mein Vater zog die Großmutter wegen dieses Ticks oft auf, aber wir Kinder fanden ihre Sammlung einfach klasse. Jeder von uns hatte eine Lieblingsmelodie.

In Schewenborn gab es noch viel mehr, worauf wir uns freuten: die Winkel und Treppchen und Tore zwischen den alten Fachwerkhäusern, wo es sich so gut Versteck spielen ließ. Den dicken alten Turm mit dem Umgang, von dem aus man die ganze kleine Stadt überblicken konnte. Das Heimatmuseum in der Burg, durch das uns der Großvater manchmal führte und alles so interessant und witzig erklärte, dass es uns nie langweilig wurde. Das Schwimmbad an der Schewe mit warmem Wasser auch an kalten Tagen. Meine Mutter freute sich auf den Schlosspark, in dem sie abends mit der Großmutter gern spazieren ging, rund um das Schloss zwischen den riesigen Kastanien. Mein Vater freute sich auf die großen Wälder, denn er war ein begeisterter Wanderer, und auf den Maldorfer See, an dem er oft mit dem Großvater angelte.

Wir fuhren auf der Kasseler Autobahn bis Alsfeld, dann bogen wir in den Vogelsberg ab. Es war ein Julitag, wie man ihn sich nur wünschen kann. Mein Vater fing an zu singen, und wir sangen mit. Meine Mutter übernahm die zweite Stimme. Als wir durch Lanthen fuhren, war noch alles wie immer.

Aber im Wald zwischen Lanthen und Wietig, gerade in der Kurve am Kaldener Feld, blitzte es plötzlich so grell auf, dass wir die Augen zupressen mussten. Meine Mutter stieß einen Schrei aus, und mein Vater trat so fest auf die Bremse, dass die Reifen quietschten. Der Wagen geriet ins Schleudern und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Wir wurden in den Gurten hin- und hergerissen.

Sobald der Wagen stand, sahen wir am Himmel, hinter den Wipfeln, ein blendendes Licht, weiß und schrecklich, wie das Licht eines riesigen Schweißbrenners oder eines Blitzes, der nicht vergeht. Ich schaute nur einen Augenblick hinein. Trotzdem war ich danach eine ganze Weile wie blind. Starke Hitze drang durch das offene Fenster herein.

»Was ist das?«, hörte ich meine Mutter schreien. Sie hatte die Hände vors Gesicht geschlagen. Der Vater hatte auch den Arm vor den Augen. Judith, die hinter der Mutter saß und zusammen mit ihr die schlimmste Hitze abbekam, ächzte und ließ sich seitwärts auf Kerstin und mich fallen.

»Fenster zu!«, brüllte der Vater.

Aber noch ehe jemand zu den Kurbeln greifen konnte, erhob sich ein rasender Sturm. Vor uns bogen sich die Bäume, ihre Wipfel neigten sich tief. Wir hörten Holz krachen und splittern. Unser Wagen wurde gepackt und gerüttelt. Wir klammerten uns aneinander, denn wir dachten, wir würden in den Graben geschoben. Judith hatte ihre Finger in mein Knie gekrallt. Ihr Haar peitschte mir ins Gesicht. Kerstin schrie so schrill, dass wir kaum das Krachen der Bäume hörten. Hinter uns stürzte eine Fichte quer über die Straße. Unser Wagen bebte.

Der Sturm ließ ebenso schnell nach, wie er gekommen war. Zugleich wurde es finster wie vor einem besonders schlimmen Gewitter. Hinter dem Wald, in der Ferne, wälzten sich dunkle Wolken in unglaublicher Geschwindigkeit empor. Die Sonne verschwand. Windstille trat ein.

»Was ist das, Klaus?«, schrie meine Mutter noch einmal und klammerte sich an den Arm meines Vaters.

»Fenster zu!«, schrie er sie an und schüttelte sie ab, um kurbeln zu können. Da kurbelte sie auch auf ihrer Seite, wobei sie so verzweifelte Laute ausstieß, dass sie mir richtig unheimlich wurde. Die Kurbelei schien endlos, aber noch ehe das Fenster zu war, fegte ein neuer Sturm über uns hin, diesmal aus der entgegengesetzten Richtung, und noch einmal stöhnten und splitterten die Bäume, noch einmal zitterte unser Wagen. Danach beruhigte sich die Luft, und die Bäume richteten sich wieder auf. Draußen dröhnte es laut und schrecklich, aber anders als bei einem Gewitter.

Der Vater drehte sich langsam nach uns um und sagte mit einer ganz fremden Stimme: »Gott sei Dank, ihr seid ja noch da.« Dann fuhr er Kerstin an, sie solle schweigen. Sie gehorchte, was sie sonst selten tat. Da wurde es still, draußen und drinnen, bis Judith ihren Kopf hob. Sie starrte mit verzerrtem Gesicht in die Dämmerung hinaus. An ihren Augen konnte ich erkennen, wie sehr sie sich fürchtete. Aber sie fing an zu lachen. Sie konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Sie schrie vor Lachen. Nie werde ich dieses Gelächter vergessen. Sie lachte, bis meine Mutter sie anschrie: »Hör auf – sofort!«

Da biss sie sich in die Hand. So machte sie’s immer, wenn sie zu lachen aufhören sollte, aber nicht konnte. Das half. Sie wurde still.

Aus verschiedenen Richtungen hörten wir Feuersirenen heulen.

Wir sahen einander an. Meine Mutter war sehr bleich. Auch mein Vater sah verstört aus, aber das konnte man nicht so deutlich sehen, weil er einen Bart trug. Kerstin kletterte zwischen den beiden Vordersitzen durch auf Mutters Schoß und klammerte sich an sie wie ein Affenkind.

»Fahr doch zur Seite!«, herrschte die Mutter den Vater an. »Wir stehen ja noch immer quer auf der Straße! Wenn jetzt was angefahren käme!«

Ich merkte, dass der Motor immer noch lief. Der Vater fuhr den Wagen zur Seite und blieb dort stehen.

»War das eine Explosion?«, fragte ich.

Der Vater nickte.

»Da muss aber ein ganzes Munitionslager in die Luft geflogen sein!«, rief ich.

Der Vater schüttelte den Kopf und sagte: »Kein Munitionslager.«

»Glaubst du –?«, fragte die Mutter den Vater. »Du meinst also –?«

»Es sieht ganz so aus«, antwortete er. »Es kann nichts anderes gewesen sein.«

»Aber das ist doch unmöglich«, jammerte sie, »das darf doch nicht sein.«

»Wir müssen ganz schnell zurückfahren, weg von hier«, sagte mein Vater, »bevor –«

»Das geht nicht«, rief ich. »Der Baum!«

Und meine Mutter fuhr auf: »Meine Eltern! Glaubst du, das war in Schewenborn?«

»Nein. Weiter weg. Wahrscheinlich in Fulda.«

»Dann lass uns schnell nach Schewenborn fahren und die Eltern holen.«

»Wenn wir bis dorthin durchkommen«, sagte er und hielt sein Taschentuch aus dem Fenster. Der Wind wehte aus der Richtung, aus der wir gekommen waren.

»Wenn er nicht dreht, könnten wir Glück haben«, sagte er.

»Beeil dich«, rief die Mutter. »Fahr, so schnell du kannst!«

Ich könnte nicht behaupten, dass ich damals nur Angst gehabt hätte, obwohl ich ahnte, dass meine Eltern eine Atombombenexplosion vermuteten. Ich fand die ganze Sache ungeheuer spannend. Ein Abenteuer! Dass Unheil in der Luft lag, spürte ich. Aber keinen Augenblick kam mir in den Sinn, dass es auch uns treffen könnte.

Niemand kam uns entgegen. Es war, als wären wir ganz allein unterwegs. Nur einmal stand ein älteres Ehepaar am Straßenrand und winkte. Sie hatten Kniebundhosen an und trugen Rucksäcke. Die Frau hielt uns stolz einen riesengroßen Steinpilz entgegen.

Sie wollten von uns wissen, was geschehen sei. Sie hatten mitten im dichten Hochwald nichts von dem entsetzlichen Licht gesehen, und den heißen Sturm hatten sie auch kaum gespürt. Nur das Dröhnen und die Sirenen hatten sie beunruhigt. Mein Vater bot ihnen an, sie bis zum nächsten Ort mitzunehmen, wenn sie uns Kinder auf den Schoß nehmen würden. Aber sie wollten lieber zu Fuß weiter.

»Ausgerechnet heute hast du unser Fernglas im Hotel liegen gelassen«, sagte die Frau ärgerlich zu ihrem Mann. »Jetzt ist es vielleicht verloren, wo es doch so teuer war.«

»Was soll denn schon passiert sein, Else?«, antwortete der Mann. »Gekracht hat’s dort, und unser Hotel ist da. Morgen werden wir’s in der Zeitung lesen.«

Kurz vor dem Waldrand war die Straße wieder versperrt: Ein paar Bäume waren auf die Fahrbahn gestürzt. Aber mein Vater schaffte es, trotzdem durchzukommen. Mit den rechten Rädern fuhr er übers Gras, auf der linken Wagenseite zerschrammten ihm die Birkenzweige den Lack. Ich wunderte mich, dass er sich nicht darüber ärgerte. Er stieg nicht einmal aus, um den Schaden zu betrachten.

Dann lag das Tal von Wietig vor uns. Wir hatten einen offenen Blick auf den Himmel. Einen so unheimlichen Himmel hatten wir noch nie gesehen. Es war dämmrig-düster, die Sonne war nicht zu sehen. Braungrauer Qualm türmte sich in der Ferne auf. Hoch darüber wälzte sich ein riesiger Kranz aus Staub und Rauch in alle Richtungen auseinander. Und ganz klein darunter, vor uns in der Mulde, lag Wietig, das letzte Dorf vor Schewenborn.

Wir konnten nur ganz langsam durch den Ort fahren. Ohne auf den Verkehr zu achten, rannten die Leute mit Schreckensgesichtern hin und her über die Straße, schleppten Säcke und Bündel, zerrten Kinder hinter sich her, legten Schläuche. Aus einer Fensterreihe quoll Rauch. Überall waren die Scheiben eingedrückt, Dächer halb abgedeckt. Eine Scheune war zusammengestürzt und auf die Straße gekippt. Wir mussten den Trümmerberg umfahren. Am Dorfende sahen wir Flammen aus den Gebäuden eines Sägewerks schlagen. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden Verletzte, notdürftig verbunden, zu einem Auto geführt. Ein Mann stoppte unseren Wagen und fragte meinen Vater aufgeregt, ob die Straße nach Lanthen frei sei. Wir berichteten ihm von der umgestürzten Fichte.

»Wahrscheinlich ist das nicht die einzige«, sagte mein Vater.

»Oh mein Gott«, sagte der Mann, »hier gibt’s Tote und Verletzte, und das Telefon funktioniert nicht –«

»Haben Sie eine Ahnung, was da passiert ist?«, rief uns eine Frau zu.

Mein Vater schüttelte den Kopf.

»Fahr weiter«, drängte meine Mutter, »wir verlieren nur Zeit!«

Wir hörten noch, wie jemand rief: »Die Straße nach Lanthen ist zu!« und darauf ein vielstimmiges Geschrei, aus dem nur »Schewenborn, Schewenborn!« zu verstehen war, dann waren wir aus Wietig hinaus.

Die Wietiger wussten wohl noch weniger als wir, denn vom Dorf aus konnte man nur einen Teil der Wolken sehen. Auch die Druckwelle war über den Ort hinweggebraust, ohne allzu viel Schaden anzurichten. Denn je höher wir wieder aus dem Tal heraufkamen, umso mehr Straßenbäume sahen wir umgestürzt liegen. Es wurde eine Slalomfahrt. Manchmal mussten wir aufs Feld ausweichen.

»Es ist ein Irrsinn«, sagte mein Vater und trat auf die Bremse, »dass wir noch auf die Katastrophe zufahren.«

»Aber die Eltern«, jammerte meine Mutter. »Wie sollen sie sich denn helfen?«

Da fuhr er weiter. Wir kamen in den Buchenwald auf der Höhe. Der hatte dem Sturm einigermaßen standgehalten. Dann ging es wieder hinunter. Wir beugten uns gespannt vor, denn hinter dem Wald lag Schewenborn. Bei jeder Reise hatten wir uns auf den Augenblick gefreut, wenn wir aus dem Wald kamen und die Stadt vor uns liegen sahen. Jetzt hatten wir Angst.

»Uns kommen ja noch immer keine Autos entgegen«, stellte Judith fest.

Das war richtig gespenstisch. Irgendwo in der Nähe heulte eine Sirene so laut, dass wir sie sogar im Fahren hören konnten.

Als wir fast am Ende des Waldes angekommen waren, lag hinter einer Kurve ein Baum quer über der Straße. Der Vater musste scharf bremsen, die Mutter schrie auf. Nur knapp vor dem Stamm kam der Wagen zum Stehen. Der Vater fuhr an den Straßenrand, und wir stiegen alle aus. Die Mutter nahm nur ihre Tasche mit, denn sie musste sich um Kerstin kümmern. Die verstand nicht, warum sie plötzlich aus dem Wagen heraussollte, und brüllte. Der Vater nahm unsere beiden Koffer.

»Lass die Koffer im Wagen«, rief die Mutter. »Wir holen doch nur die Eltern und fahren sofort mit ihnen zurück!«

»Aber die Straße ist doch zu!«, antwortete ihr der Vater gereizt. »Und meinst du, wir sähen die Koffer je wieder, wenn wir sie hier im Wagen ließen?« Und schon schleppte er die Koffer fort. Er keuchte. Er war damals ziemlich dick. Die Mutter zerrte Kerstin hinter sich her.

Kaum waren wir über den Baum geklettert, stoppte ein anderer Wagen vor der Straßensperre. Ich drehte mich um und erkannte das Auto mit den Verletzten aus Wietig. Ich hörte ein Stöhnen. Ein Mann sprang aus dem Wagen und rief uns zu: »Bitte helfen sie uns. Ich habe drei Schwerverletzte im Wagen. Sie müssen sofort in ärztliche Behandlung. Es ist ein Notfall!«

Mein Vater zögerte, aber meine Mutter sagte: »Wir sind selber zu einem Notfall unterwegs, und wir haben drei Kinder bei uns.« Und uns zischte sie zu: »Los, lauft weiter. Wenn wir uns hier einspannen lassen, können wir Oma und Opa vergessen.«

»Aber ich könnte doch –«, sagte Judith.

»Das wäre ja noch schöner!«, rief die Mutter empört. »Wo sollten wir dich dann suchen, wenn wir wieder abfahren? Wir bleiben auf jeden Fall zusammen!«

Wir alle – außer Kerstin – waren gewohnt, der Mutter zu folgen. Und so liefen wir weiter. Der Mann aus Wietig schimpfte hinter uns her.

2

Ich lief am schnellsten und erreichte als Erster den Waldrand. Als ich im Tal die kleine Stadt Schewenborn um ihren Burghügel liegen sah, erschien sie mir im ersten Augenblick wie immer, nur dass ein brauner Dunst über den Dächern lag. Das war Staub. Dann sah ich Rauchschwaden zwischen den Häusern hervorquellen.

Judith kam hinter mir. Sie sagte: »Der Kirchturm ist weg.« Da sah ich’s auch: Der Kirchturm fehlte. Nur der dicke alte Burgturm war noch da.

Als die Mutter uns erreichte, warf sie nur einen kurzen Blick auf die Stadt und schrie dem Vater zu, der noch im Wald war: »Schewenborn brennt! Mein Gott, die Eltern!«

Judith und ich wollten weiterlaufen, aber die Mutter rief: »Wir bleiben zusammen. Dass ihr mir ja nicht ins Feuer rennt!«

Der Weg hinunter bis zu den ersten Häusern kam uns entsetzlich weit vor. Wir waren diesen Weg ja sonst immer nur mit dem Auto gefahren. Während wir liefen, veränderte sich die Stadt vor unseren Augen: Es qualmte an immer mehr Stellen, Flammen schlugen aus den Dächern, wanderten weiter, vermehrten sich, und schließlich verschwand der ganze Stadthügel unter einer dichten, dunklen Rauchwolke. Aber die war nichts gegen das Gewölk, das hinter dem Kaltenberg am Himmel in Richtung Fulda stand.

Wir konnten jetzt auch erkennen, dass viele Häuser keine Dächer mehr hatten. Wir schauten in die Dachböden hinein. Als Judith und ich einmal stehen blieben, um auf Vater und Mutter zu warten, sagte Judith: »Hörst du die Schreie, Roland?«

Ja, ich hörte sie auch. Leute schrien in der Stadt. Es hörte sich schrecklich an. Aber es kam mir alles so unwirklich vor, so, als müsste ich nur aufwachen wollen, um Schewenborn wieder so sehen zu können, wie es immer war: eine malerische, gemütliche kleine Stadt mit vielen Blumen.