12,99 €

Mehr erfahren.

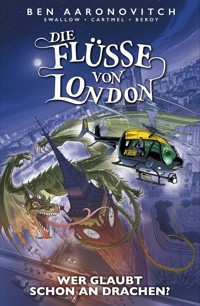

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Die Flüsse-von-London-Reihe (Peter Grant)

- Sprache: Deutsch

Ein stürmischer Tag, ein totes Schaf, eine Menge Magie – Peter Grant is back! Eigentlich wollte Peter nur Urlaub in Schottland machen – besser gesagt: Beverley wollte das. Aber dank eines Schafs mit ungeklärter Todesursache landet wenig später ein Großteil der Londoner Magiepolizei sowie Peters Familie mit erweitertem Anhang (nicht zuletzt Cousine Abigail) im schönen Aberdeenshire. Und spätestens als die Obduktion einer männlichen Leiche sehr ungewöhnliche Ergebnisse liefert, ist es mit dem beschaulichen Badeurlaub an der schottischen Küste vorbei. »Sei bloß vorsichtig«, sagte ich. »Hier in Schottland kann ich nichts für dich tun. Wenn du Probleme kriegst, bist du auf dich allein gestellt.« Und weil das Universum Ironie über alles liebt, kam in genau diesem Augenblick der Anruf von Abdul. Es stellt sich heraus: Nicht nur in den Tiefen der See leben unbekannte Wesen, auch am Himmel ist magisch einiges los. Trotzdem hält keineswegs nur der spektakuläre Fall Peter auf Trab – die zweijährigen Zwillinge sind schwerer zu hüten als eine außer Kontrolle geratene Herde Schafe … Der zehnte Band der internationalen Bestsellerreihe: ein magisches Hightlight! »Liest sich wie Harry Potter auf Speed.« Brigitte Alle Bände der Flüsse von London-Reihe: Band 1: Die Flüsse von London Band 2: Schwarzer Mond über Soho Band 3: Ein Wispern unter Baker Street Band 4: Der Böse Ort Band 5: Fingerhut-Sommer Band 6: Der Galgen von Tyburn Band 7: Die Glocke von Whitechapel Band 8: Ein weißer Schwan in der Tabernacle Street Band 9: Die Silberkammer in der Chancery Lane Band 10: Die Meerjungfrauen von Aberdeen

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 486

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Über das Buch

Der Fund eines toten Schafs mag in Schottland nicht sehr überraschend sein, aber in diesem speziellen Schaf-Fall deutet vieles auf magische Beteiligung hin. Und so beschließt Chief Inspector Thomas Nightingale, sich die Sache genauer anzuschauen.

Sein inzwischen schon recht erfahrener Zauberlehrling Peter Grant macht sich ebenfalls auf ins stürmische Schottland. Doch als Vater von zweijährigen Zwillingen hat man gewisse Verpflichtungen, weshalb nun die gesamte erweiterte Familie mit von der Partie ist. Nach einer Erholungsreise klingt das nicht, und prompt wartet in Schottland weit mehr als ein totes Schaf auf Peter …

Ben Aaronovitch

Die Meerjungfrauen von Aberdeen

Roman

Deutsch von Christine Blum

Dieses Buch ist Stuart MacBride und seinen Schöpfungen DI Roberta Steel und DS Logan McRae gewidmet, die leuchtende Vorbilder für fiktive Ermittler im gesamten Multiversum sind.

Wer träumet nicht von Stein und Gischt, Den Tiefen, den Himmeln ohne Rast?

William Pageant (1920)

1Monstertrumm

Alles fing an, als Dr. Brian Robertson, Allgemeinmediziner im Ruhestand und begeisterter Hobbyumweltforscher mit erklärtem Hang zu Kryptiden, ein paar Kilometer westlich von Mintlaw in Aberdeenshire auf ein totes Schaf stieß.

Nun sind Schafe weithin bekannt für ihr Talent, sich selbst mit äußerst kreativen Methoden ins Jenseits zu befördern, daher interessiert ein totes Schaf normalerweise niemanden bis auf den verärgerten Besitzer, der sich fragt, ob man es nicht irgendwo heimlich verschwinden lassen kann, um sich die Kosten für die Tierkadaverentsorgung zu sparen.

Doch dieser Todesfall war selbst nach Schafstandards absonderlich. Die genaue Ursache war schwer zu bestimmen, weil Gedärme und Organe in ziemlich weitem Umkreis verteilt waren, aber für Brian sah es so aus, als hätte sich etwas im Bauch des Schafs verbissen. Etwas, dessen Maul in Größe und Durchschlagskraft ungefähr einer Bärenfalle entsprach. Also machte er ein paar Fotos, sammelte so viele der Überreste ein, wie er ertragen konnte, und schickte eine Mail an einen alten Freund, der in London arbeitete. Damals an der Edinburgh Medical School hatte der Freund schlicht und einfach Ian Meikle geheißen, aber seither hatte er sich religiös und beruflich weiterentwickelt und war jetzt Dr. Abdul Haqq Walid FRCP AFSW.

Abdul hatte Brian für die Fotos gedankt und ihn gefragt, ob er es eventuell über sich bringen könne, ihm noch ein paar Proben zu schicken. Während der Frühling in den Sommer überging, hielt Brian Ausschau nach ähnlichen Vorfällen, hörte aber nichts mehr von seinem alten Freund und nahm an, dass an dem toten Schaf wohl doch nichts Ungewöhnliches gewesen war.

Daher war er ein wenig überrascht, als er eines späten Juliabends beim Blick aus dem Fenster sah, wie ein Vintage-Jaguar, ein knalloranger Ford Focus sowie ein stark individualisierter VW-Campingbus vergeblich versuchten, sich alle zusammen in seine Einfahrt zu drängen. Er riss die Haustür auf. Davor standen Abdul und ein junges schwarzes Mädchen mit Fuchsstola.

»Abend, Brian«, sagte Abdul. »Tut mir leid, dass ich so unerwartet hereinschneie, aber die Entscheidung, herzukommen, wurde ganz kurzfristig getroffen.«

»Kein Problem, schön, dich zu sehen«, sagte Brian und wollte gerade nach dem Namen des Mädchens fragen, da bemerkte er, dass ihre »Stola« in Wirklichkeit ein lebender Fuchs war – noch dazu ein ziemlich großer.

»Das ist Abigail«, sagte Abdul.

»Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Abigail«, sagte Brian. »Hättet ihr gern einen Tee?«

Bei diesen Worten hob der Fuchs den Kopf und sah Brian erfreut an. »Gibt’s auch Käsebällchen?«, fragte er.

Bevor es weitergeht, möchte ich gern betonen, dass a) nichts davon meine Schuld und b) die Auswirkungen auf die Ölförderung in der Nordsee letztendlich minimal waren. Ich bin jetzt Vater, das heißt, ich stürze mich nicht mehr so blindlings in Schwierigkeiten wie früher. Tatsächlich war es Abdul gewesen, der sich entschlossen hatte, seinen Sommerurlaub in Aberdeenshire zu verbringen, um zu schauen, was es mit den wiederkehrenden Meldungen über von »Großkatzen« gerissene Nutztiere auf sich hatte. Woraufhin mein Boss Nightingale meinte, er hätte seit den dreißiger Jahren keine richtige Jagd mehr mitgemacht, und anbot, ihn zu begleiten – und ob sein jüngster Lehrling Abigail vielleicht mitkommen könne? »Es wird lehrreich für sie sein, zu sehen, wie Magie außerhalb einer großstädtischen Umgebung gehandhabt wird.«

Und wo Abigail ist, ist der nächste Fuchs nicht weit.

Das Ganze wäre vielleicht etwas bizarr, aber halbwegs überschaubar geblieben, hätte nicht meine bessere Hälfte und Liebe meines Lebens beschlossen, dass ein Urlaub in Schottland genau das Richtige für sie, unsere zweijährigen Zwillingstöchter und mich wäre. Was wiederum nach sich zog, dass meine Mum darauf bestand, zu Babysittingzwecken mitzukommen, und weil man meinen Dad nicht unbeaufsichtigt lassen kann, wurde er auf einen der verschiebbaren Rücksitze des umgebauten VW California gepackt und spielte den Zwillingen während der Fahrt jeweils zur Gegend passende Soli auf seiner Trompete vor.

Meine Mum fand, wenn er schon mitkam, sollte er sich auch in die kleine, aber ausgeprägte Jazzszene von Aberdeen einbringen. Weshalb irgendwo hinter uns, wahrscheinlich noch südlich von Perth, ein uralter Ford Transit mit Dads Band – Lord Grants Hilfstruppen – und ihrem brandneuen Manager Zachary Palmer an Bord unaufhaltsam in unsere Richtung tuckerte.

Ich hoffte auf hohe Staudichte.

Dr. Brian Robertson war ein hochgewachsener, hagerer Mann mit scharfen Gesichtszügen, kleinen blauen Augen und einer Haarmähne, die Grau offenbar langweilig fand und daher fleißig daran arbeitete, weiß zu werden. Er wohnte westlich von Mintlaw in einer ehemaligen Scheune, die sich in steter Wandlung in Richtung Alterswohnsitz plus Biologielabor befand. Ich bemerkte mindestens drei verschiedene Baumaterialien in den Wänden, darunter etwas, was wie Granitblöcke aussah, aber das Dach war mit modernen Schieferplatten gedeckt wie so viele der hiesigen Bungalows, an denen wir vorbeigekommen waren.

Nicht weit entfernt gab es einen Wohnmobilstellplatz, und wir kündigten an, dass wir dort unser Quartier aufschlagen würden, doch Brian versicherte uns, wir könnten unser Lager gern in seinem Garten aufschlagen. Hierbei handelte es sich um die letzten Überreste des Ackerlands, das einst zu dem Hof gehört hatte. Direkt am Haus gab es eine Terrasse und geometrisch angelegte Blumenbeete, alles andere war Wiese, die sich dreißig Meter weit bis an den Waldrand erstreckte.

Das Gras war kürzlich gemäht worden, neben der Einfahrt wartete eine mit Folie zusammengehaltene Rolle Heu darauf, abgeholt zu werden. Brian erklärte, dass ein Freund, der noch Landwirtschaft hatte, ihm im Austausch für das Heu die Wiese mähte.

Er bot Mum und Dad ein freies Zimmer im Haus an, aber die beiden wollten lieber im Camper bleiben. »Erinnert mich an die Zeiten, als wir noch ständig auf Tour waren«, sagte meine Mum.

Mein Dad lachte. »Der Van damals war aber nicht halb so nett wie der hier. Und wir mussten ihn uns mit dem Schlagzeuger teilen.«

»Dein Dad und ich mussten immer sooo leise sein«, sagte meine Mum auf Krio. Was mir schon etwas zu viel Information war.

Bev, die Zwillinge und ich hatten die Glamping-Variante gewählt: riesiges Familienzelt mit aufblasbarem Gestänge, Doppelkammer-Luftmatratzen, einer Klapptischgarnitur und einem aufblasbaren Laufstall. Der Aufbau ohne die lästigen Stangen war kinderleicht, nur davor dauerte es ziemlich lange, bis meine Liebste den bestgeeigneten Platz hinten im Garten identifiziert hatte. »Wenn es regnet, soll uns ja nicht alles wegschwimmen.«

Nightingale stellte sein überraschend modernes Pop-up-Zelt zwischen unseres und das Haus, Abigail ihres ganz hinten in den Garten, mit dem Eingang zum Wald hin. Wahrscheinlich, damit Indigo, die Füchsin, nach Herzenslust ein- und ausgehen konnte. Sobald unser Zelt stand, tobten die Zwillinge fünf Minuten lang wie verrückt darin herum, plumpsten dann wie nasse Säcke auf die Luftmatratzen und schliefen umgehend ein.

Nach den fast zwanzig Stunden Fahrt hätte ich mich ihnen gern angeschlossen, aber Brian lud uns zum Abendessen ein, also baten wir Indigo, auf die Kinder aufzupassen, versprachen, ihr dafür etwas zum Knabbern aus dem Haus mitzubringen, und gingen hinein. Zwei Dinge waren sofort offensichtlich. Erstens, Brian wohnte vor allem in seiner Küche, und zweitens, er hatte den kleinen Aufschub, während wir die Zelte aufstellten, genutzt, um eilig ein bisschen aufzuräumen. Von dem zerschrammten Küchentisch aus Eiche war jedenfalls genug freigelegt, dass wir mit ein paar zusätzlichen Campingstühlen von draußen alle daran zum Essen Platz fanden.

Halb hatte ich einen uralten Aga-Ofen erwartet, aber tatsächlich war ein umweltfreundlicher moderner Elektroherd in die Granitarbeitsplatte eingepasst, die an einem Ende abrupt in etwas überging, was verdächtig nach den Arbeitstischen in Chemielaboren in der Schule aussah.

Brian nahm hastig noch ein paar Stapel Bücher und Papiere vom Tisch und deponierte sie auf den Laborarbeitsflächen. Meine Mum musterte das Chaos mit bedrohlich professionellem Blick, aber Dad, der beim Autofahren nie schläft, begann leicht auf seinem Stuhl zu schwanken, also richtete sie ihr Augenmerk auf ihn. Ich fragte mich, für wie lange.

Das Abendessen bestand aus gegrillten Käsesandwiches, ergänzt durch Reis und Maniok, den meine Mum mitgebracht hatte, und den Resten unseres Reiseproviants. Es gelang mir, wach zu bleiben, bis Brian eine Flasche Whisky aufmachte und uns allen ein Gläschen einschenkte.

»Ah, das richtig gute Wässerchen«, sagte Abdul, winkte aber dankend ab.

Ich bin kein Whiskyexperte, aber er floss feurig durch die Kehle und machte gleichzeitig die Nebenhöhlen frei, auf angenehme Weise. Mein Dad trank nicht, also teilte ich mir sein Glas mit Beverley. Das Ergebnis war, dass wir kurz darauf neben den Zwillingen auf die Matratzen fielen und im nächsten Moment im Reich der Träume waren. Bis um drei Uhr nachts die beiden aufwachten und wir ihnen die Schlafstrampler anziehen und sie wieder zur Ruhe bringen mussten.

Eltern mit zweijährigen Kindern müssen sich keinen Wecker stellen. Befeuert durch den unsäglich frühen Sonnenaufgang hier im Norden griffen die Zwillinge zur altbewährten Methode des Elternweckens, indem sie auf uns herumsprangen, bis Schlaf ein Ding der Unmöglichkeit wurde. Eine Flussgöttin zur Partnerin zu haben bedeutet zum Glück, dass sie die Kinder vom Bett aus baden kann. Während die Zwillinge jede in einer eigenen Wasserkugel schwebten, ging ich zum Haus, um uns Kaffee zu holen.

Nightingale und Brian waren schon wach. Brian erklärte, dass es ein herrlicher Tag werden würde und wir, da in Nordost-Schottland herrliche Tage selbst im Sommer dünn gesät sind, das ausnutzen und an den Strand gehen sollten. Das klang nach einem guten Ratschlag, also packten Bev und ich die Kinder und ein Picknick in den Asbo und machten uns auf den Weg ans Meer.

Beverley hatte uns einen Strand bei einem Ort namens Rattray Head ausgesucht, und ich folgte brav zwanzig Minuten lang dem Navi und bog schließlich auf einen schmalen Weg ab. Das Land um uns herum war flach und bestand aus Feldern mit kurzem, schon gelblich werdendem Gras. Silage oder Heu, meinte Bev. Hierzulande werde schon früh gemäht, weil die Sommer so kurz seien. Weiter ging es, unter einem weiten blauen Himmel, an einer Kirchenruine und einem einsamen Gehöft vorbei, nach dem mein armer Asbo einen unbefestigten Feldweg entlangholpern musste.

Ich merkte an, dass mir die ganze Umgebung übertrieben unberührt vorkam. Sie schnaubte. »Wenn wir überfüllte Strände gewollt hätten, hätten wir auch nach Southend gehen können.«

Wir fuhren über eine leichte Anhöhe, und plötzlich war der Horizont vor uns dunkelblau gesäumt. Selbst die Zwillinge, die bisher einen kleinen privaten Jodelwettbewerb abgehalten hatten, verstummten und gaben nur noch leise begeisterte Gluckser von sich.

Nach ein paar Kurven erreichten wir einen provisorischen Parkplatz hinter einem zweistöckigen weißen Gebäudeklotz mit Flachdach und natursteinverblendeten Fensterlaibungen, von dem aus früher der vor der Küste stehende Leuchtturm versorgt worden war und der heute laut Beverley als Eco-Hostel diente. In einer Ecke stand ein Wohnwagen, wahrscheinlich als preisgünstige Alternative zum Zimmer in Bioqualität.

Man hörte das Meer schon, aber noch wurde die Sicht durch drei Meter hohe Dünen blockiert, die Stoppelfrisuren aus dem recht unoriginell benannten Gewöhnlichen Strandhafer hatten.

»Ammophila arenaria«, sagte Bev, die mir gern ins Gedächtnis ruft, dass ich nicht der Einzige bin, der mit obskuren lateinischen Bezeichnungen um sich werfen kann. Dann belud sie mich mit der halben Tonne Zeug, das offenbar nötig ist, um mit Kindern an den Strand zu gehen, und wir stiegen die Dünen hinauf. Wenigstens wehte oben eine kühle Brise, und vor uns lag die See, rastlos und türkis und weit wie das Ende der Welt.

Beverley musterte Strand und Meer mit fachmännischem Blick. »Die Flut kommt grade rein. Dort drüben sollten wir uns problemlos hinsetzen können.« Sie zeigte auf eine Stelle etwa ein Drittel der Strecke zum Wasser entfernt.

Beverleys Mutter, die Göttin der Themse, behauptet, sie hätte ihren Geburtsnamen vergessen. Sie sagt, sie hätte ihn aufgegeben, als sie sich damals in den fünfziger Jahren dem Fluss schenkte. Trotz ein paar heimlicher Nachforschungen meinerseits wissen wir von ihrem Leben davor nicht viel mehr, als was sie selbst uns verraten hat – dass sie eine Schwesternschülerin aus Nigeria war. Aber schon nach fünf Minuten in ihrer Gegenwart oder der ihrer Töchter wird einem klar, dass sie als Yoruba aufgewachsen sein muss.

Und die haben ein paar besondere Traditionen, was Zwillinge angeht.

Der erste Zwilling wird immer Taiwo genannt – das Kind, das zuerst den Geschmack der Welt spürte. Das kühne. Das zweite Kind heißt immer Kehinde – das, das abwartete, bis es etwas mehr Überblick hatte. Das vorsichtige. Es war also ein bisschen ironisch, dass es Kehinde war, die nur einen Blick aufs Meer warf und sofort darauf zuzurennen begann. Sie war ganz schön schnell – sie schaffte es bis zur Brandung, bevor ich sie einholte und als wild strampelndes Bündel auf den Arm nahm. Hinter mir hörte ich ein rhythmisches Tapsen und machte hastig den rechten Arm frei, um mir Taiwo zu schnappen, die versuchte, die Ablenkung zu nutzen und sich an mir vorbeizustehlen. Ich setzte mir je einen Zwilling auf eine Hüfte und wippte ein bisschen auf und ab, bis sie kicherten. Sie wurden allmählich ganz schön schwer – sehr lange würde ich sie nicht mehr beide gleichzeitig tragen können.

»Babewanne«, rief Taiwo mit weit ausgebreiteten Armen, »Babewanne, Babewanne.«

»Droße Babewanne«, sagte Kehinde, die Intellektuelle der beiden.

»Das Meer«, sagte ich. »Das ist das Meer.«

»Monster«, sagte Taiwo und zeigte auf den Leuchtturm, der aus den Wellen ragte.

»Leuchtturm«, sagte ich. Es war ein klassischer runder weißer Turm, wenn auch ein bisschen gedrungen und niedrig, der auf einem kegelförmigen steinernen Fundament stand.

»Monstertrumm«, sagte Kehinde.

Ich trug sie zurück zu ihrer Mutter, wobei beide sich in meinen Armen wanden, um das Meer im Blick zu behalten. Beverley hatte inzwischen eine Decke ausgebreitet, Wind- und Sonnenschutzvorrichtungen aufgestellt und die Neoprenanzüge für die Kinder bereitgelegt. Sie selbst hatte ihren rot-blauen Anzug schon angezogen, samt Kopfhaube, um ihre Haare aus dem Weg zu haben. »Mach du sie fertig«, sagte sie. »Ich schaue nur eben, ob es sicher ist.«

Wir sahen ihr zu, wie sie zum Meer rannte, einen Hechtsprung hinein machte und verschwunden war. Zu Hause in London kann Beverley stundenlang unter Wasser bleiben, Mini-Flüsschen von dem Anschein nach zehn Zentimetern Tiefe der gesamten Länge nach durchschwimmen und noch ein paar andere Sachen, bei denen ich mich frage, wie das überhaupt möglich ist. Aber ein Genius loci – der Geist eines Ortes – zu sein, bedeutet, dass ihre Macht schwindet, je weiter sie vom Einzugsgebiet ihres Flusses entfernt ist.

»Und für das Meer«, sagte sie mir, »gelten noch mal andere Regeln.«

Daher mache ich mir ein bisschen Sorgen, wenn sie im Meer schwimmt.

»Ach ja?«, kommt sofort von ihr, wenn ich ihr das sage. »Dann denk mal an diese Sorgen, wenn du das nächste Mal im Dienst irgendeine heroische Aktion abziehst.«

Auf halbem Weg zum Leuchtturm kam sie an die Oberfläche, winkte uns zu und tauchte von neuem unter. Wohin sie dann schwamm, bekam ich nicht mit, weil Kehinde wieder versuchte, zum Wasser zu entkommen, und ich sie zwischen die Beine klemmen musste, um ihre Schwester fertig anzuziehen. Als ich beide startbereit hatte, entstieg Bev schon auf Bond-Girl-Art mit wiegenden Hüften den Wellen.

Allerdings fiel mir auf, dass sie ziemlich schwer atmete. Bei uns angekommen, sank sie keuchend auf die Decke. »Das war anstrengender, als ich dachte. Viel schwerer als von Southend aus.« Dann setzte sie sich auf und zog die Wasserflasche aus dem Schatten hinter der Kühltasche. »Auf dem Rückweg wurde mir tatsächlich etwas mulmig.« Sie trank in großen Schlucken und betrachtete den Leuchtturm mit zusammengekniffenen Augen.

»Sei vorsichtiger, bitte«, sagte ich.

»Ja«, sagte sie. »Wäre vielleicht ratsam.«

»Ist im Leuchtturm jemand?«

»Nein. Alles automatisch.« Was nicht ganz das war, was ich gemeint hatte.

»Aber sonst – irgendwer?«

Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn jemand mit mir hätte reden wollen, hätte er sich ja gemeldet.«

Was mir verriet, dass sie das eigentlich halb erwartet hatte.

Als sie sich erholt hatte, nahmen wir die Zwillinge mit zum Baden. Oder besser: Ich beaufsichtigte Kehinde, die mit den kleinen Wellen am Strand Fangen spielte, und Bev behielt Taiwo im Auge, die darauf aus zu sein schien, sich in den Brechern zu ertränken. Als ihnen das langweilig wurde, nahmen wir sie auf die Schultern und machten Fischerstechen, bis eine ins Wasser fiel. Als wir den Eindruck hatten, dass sie sich genug ausgetobt hatten, trotteten wir zu unseren Sachen zurück und eröffneten das Mittagessen. Beverley steckte die Hand in die Kühltasche und ließ das Eiswasser im Boden wieder gefrieren.

»Das klappt also noch?«, erkundigte ich mich.

»Einigermaßen. Es geht nur langsamer und macht mehr Mühe.« Dann bespritzte sie mich und die Zwillinge mit eisigem Wasser, so dass die beiden kreischend flüchteten, bis ich sie mit in Häppchen geschnittenen Thunfischsandwiches und Karottensticks wieder zurücklockte. Kaum war das Essen auf der Decke, da schwirrten die Seemöwen heran und ließen sich nur auf Abstand halten, indem wir Karottensticks möglichst weit weg warfen, um die sie sich zanken konnten.

Nach dem Essen war es warm genug, dass wir die Anzüge ausziehen und uns in die Sonne legen konnten, während die Zwillinge unter dem Sonnenschirm Mittagsschlaf hielten. Wir waren eben dabei, Sonnencreme aufzutragen, da kam ein zottiger heller Labrador über die Dünen gesprungen, schnüffelte kurz an Bevs mit Sonnenschutzfaktor 30 überzogenen Händen und jagte wieder los, den Strand entlang bis zu zwei Windsurfern – den ersten Menschen, die wir hier überhaupt sahen.

Im Gegensatz zu den Zwillingen fiel es mir nicht leicht, zur Ruhe zu kommen. Der leere Strand hatte etwas Trostloses. Das monotone Rauschen der Brandung, in das sich kein Kindergeschrei oder Elterngeschimpfe mischte, machte mich seltsam rastlos, deshalb legte ich mich nicht wie Beverley hin, sondern brach zu einem Spaziergang auf. Von der Kuppe der nächsten Düne aus sah ich, dass sich auf dem Parkplatz ein halbes Dutzend anderer Fahrzeuge zum Asbo gesellt hatte. Draußen, jenseits der Wellenbrecher und Felsen, schossen Windsurfer als rote, blaue und grüne Dreiecke über die Wellenkämme. Während ich sie beobachtete, fiel einer kopfüber ins Wasser. Ich behielt die Stelle im Auge, bis die Person wieder aufs Brett stieg und das Segel aufrichtete. Die Plätze, wo gepicknickt wurde, erkannte man daran, dass lauter Möwen über ihnen kreisten. Abgesehen von Pause machenden Windsurfern erspähte ich drei Pärchen und zwei Familien gleichmäßig über den Strand verteilt.

Über den Sand kam wieder der zottige Labrador auf mich zugerannt, sauste einmal um mich herum und schlitterte dann eine Düne hinunter, um zu seinen Besitzern zurückzukehren, die gerade ihre Bretter zum Parkplatz schleppten.

Da hörte ich die unverkennbaren Freudenschreie zweier Zweijähriger, die beim Aufwachen feststellen, dass sie unbeaufsichtigt sind, und eilte hin, bevor es eine Katastrophe gab.

Beverley beschloss, dass es jetzt warm genug war, um ohne die Anzüge zu schwimmen. Das Wasser war immer noch eiskalt, aber wenigstens tobten die Zwillinge sich müde. Im Auto fielen ihnen die Augen zu, sie schliefen die ganze Fahrt bis zu Brians Haus.

Dort stellten wir fest, dass meine Mum während unserer Abwesenheit die Küche geputzt und aufgeräumt hatte.

»Ich hab ihr gesagt, das bräuchte sie doch nicht zu machen«, sagte Brian. »Aber als wir zurückkamen, sah es so aus.« Sein Gesichtsausdruck war der eines Mannes, der nicht mehr so recht weiß, in welchem Schrank seine Tassen sind – das Gefühl kannte ich. Meine Mum hat eine platonische Idee von einer ordentlichen Küche im Kopf und setzt sie bei jeder Küche um, derer sie habhaft werden kann, egal was die Besitzer davon halten. Das erklärt wahrscheinlich, warum sie inzwischen fast nur noch in Gewerbegebäuden putzt.

Wenigstens hatte sie noch nicht angefangen zu kochen; angesichts des Zwei-Kilo-Sacks Basmatireis auf der Arbeitsfläche schien das aber nur noch eine Frage der Zeit.

Wir aßen draußen auf der Terrasse, wo wir die Kinder im Auge behalten konnten, die den Garten erkundeten. Brian und Abdul hatten uns etwas aus der hiesigen Bäckerei mitgebracht, um uns mit traditionellem schottischem Fastfood bekannt zu machen. Es waren verschiedene Pies, darunter eine mit Makkaroni-Käse-Füllung, die mit ordentlich Chilisauce sehr gut schmeckte. Die Zwillinge bekamen Hühnchenpastete und Kartoffelbrei – den Brian »chappit tatties« nannte –, und manches davon landete sogar in ihrem Mund. Mein Dad nahm die Hackfleischpastete, und Beverley, Brian und Abdul nahmen Steak beziehungsweise Makkaroni.

»Ich hätte ja auch Irn-Bru geholt«, sagte Abdul, »aber solches Limo-Zeug ist mir persönlich zuwider.«

Indigo mampfte eine Hackfleischpastete, ein Ei und, weil Abigail darauf bestand, ein paar von den übriggebliebenen Karottensticks.

»Ich muss sagen, ich nehme es dir ein bisschen übel, dass du mir das mit den Füchsen nie erzählt hast«, sagte Brian beim Kaffee danach. So hoch im Norden ging die Sonne zwar spät unter, aber der Himmel nahm bereits eine sattblaue Farbe an, und die Schatten unter den Bäumen am Ende des Gartens wurden länger.

»Um ehrlich zu sein«, sagte Abdul, »ich habe mich schon so an sie gewöhnt, dass ich sie gar nicht mehr als Kryptide sehe.«

»Ach, wirklich? Was meinst du, könnte es hier auch schon welche geben?«

Gleichzeitig drehten Abdul, Brian und ich uns zu Indigo um, die sich auf einem warmen Fleckchen der Terrassenmauer zusammengerollt hatte.

»Indigo«, fragte Abdul, »gibt es hier Kollegen von dir?«

»Du weißt, dass wir keine Stationierungsdetails preisgeben«, gab sie zurück, was ich als Ja wertete.

Nachdem wir die Zwillinge ins Bett gebracht hatten, fragte ich, wie der erste Großkatzenjagdtag gewesen sei.

»Bei der Jagd«, sagte Nightingale, »geht man zunächst von dem aus, was man weiß.«

Deshalb hatte Brian sie dorthin mitgenommen, wo er das angefressene Schaf gefunden hatte.

»Ich habe mir von einer Bekannten, die im Zoo von Edinburgh arbeitet, die ungefähre Maulform schätzen lassen.« Brian zeigte uns ein Bild auf seinem Tablet. Es sah ein bisschen aus wie die Zahnschemata, die einem der Zahnarzt zeigt, wenn er bohren will – allerdings wäre bei dem Wesen, das dieses Maul besaß, mehr als nur örtliche Betäubung nötig. Jedenfalls wenn man seine Hände behalten wollte.

»Starke Fangzähne«, sagte Abdul. »Und enorme Reißzähne. Was hat deine Bekannte gemeint – Leopard?«

»Ja. Aber sie war sicher, es müsste ein Fake sein.«

Denn es gibt zwar immer wieder angebliche Sichtungen von Großkatzen, aber Großkatzenlosung (das ist Jägersprache für Katzenscheiße) ist verdächtig dünn gesät.

»Wobei ich glaube, der Fund in den Chiltern Hills wurde als authentisch eingestuft«, sagte Nightingale.

»Aber heute haben Sie keine Losung gefunden?«, fragte ich.

»Nicht einen Hauch«, sagte Indigo.

»Sagt die Expertin«, ergänzte Abigail, die der Füchsin gedankenverloren den Schwanz bürstete.

Das gerissene Schaf hatte westlich von hier gelegen, am Rand des Loudon Wood. Brian war sich sicher, dass es von dem räuberischen Großmaul dorthin geschleift worden war, nach der widerstrebenden Schätzung der Zoologin eine Raubkatze von mindestens achtzig Kilo Gewicht und anderthalb Metern Körperlänge, den Schwanz nicht eingerechnet.

»In der Nähe haben nämlich keine Schafe geweidet«, sagte er.

»Wir haben die Umgebung oberflächlich abgesucht«, sagte Nightingale. Im Wald hatten sie Knochen und andere Überreste von Eichhörnchen, Dachsen und Rehen gefunden. Möglicherweise ein Anzeichen dafür, dass dort ein Raubtier unterwegs war, aber noch immer keine Katzenscheiße weit und breit.

»Dieses Schaf wurde vor einem halben Jahr gerissen«, sagte Abdul. »Seither kann die Losung längst kompostiert sein.«

»Morgen weiten wir den Suchradius aus«, sagte Nightingale.

In der Nacht erwachte ich und hatte prompt diesen Anfall krasser Desorientierung, der vorkommt, wenn man an fremden Orten schläft. Sofort ging ich die Elternparanoia-Liste durch: kein Geschrei, kein Gestank nach Babylosung, keine Erstickungsgeräusche, nichts brannte oder roch nach Campinggas. Und wenn ich genau hinhörte, konnte ich sie atmen hören.

Erleichtert, dass ich mich weiter an meine schöne warme Flussgöttin kuscheln konnte, richtete ich meine Aufmerksamkeit auf das Gespräch, das ich draußen hörte.

»Warst du schon immer ein Fuchs?« Brians Stimme, erkannte ich.

»Was denn sonst?« Das war Indigo. Ich fragte mich, ob Abigail auch wach war.

»Hätte ja sein können, dass du eigentlich ein Mensch warst und in einen Fuchs verwandelt wurdest.«

»Wäre das möglich?« Indigo klang aufgeregt und neugierig. Die sprechenden Füchse halten sich für Spione und betrachten es als Daseinszweck, Informationen zu sammeln – am liebsten über sich selbst.

»Es gibt Geschichten«, sagte Brian. »Von Menschen, die sich in Füchse verwandeln können und umgekehrt. Ich glaube, vor allem in Japan und China.«

»Kannst du sie mir erzählen?«

»Nicht auswendig, aber ich finde bestimmt Bücher darüber.« Er zögerte. »Kannst du lesen?«

»Natürlich. Nur nicht schreiben – die Tasten sind zu klein. Und umgekehrt, sagtest du? Können Füchse sich in Menschen verwandeln?«

»In Japan glaubt man das. Dass alle Füchse, die lange genug leben, irgendwann die Fähigkeit entwickeln, sich in Menschen zu verwandeln.«

»Alle Füchse?«

»Ja.«

»Wären die als Menschen nicht sehr klein?«

»Wie meinst du … ach so«, sagte Brian. »Vielleicht werden sie beim Verwandeln größer.«

Indigo machte ein skeptisches Geräusch tief in der Kehle.

»Hast du Geschwister –«, fing Brian an, aber Indigo fiel ihm ins Wort. »Wie alt, meinst du, müsste ich werden?«

»Wozu?«

»Um mich in einen Menschen zu verwandeln.«

»Weiß ich nicht. Aber falls du dich irgendwann verwandelst, versprich mir, dass du mich besuchen kommst und mir genau davon erzählst.«

Ich glaube, danach unterhielten sie sich noch über andere Themen, aber ich schlief wohl wieder ein.

Am nächsten Morgen saß Indigo in der Küche auf einem Hocker und starrte auf ein Tablet, das vor ihr an einem Bücherstapel lehnte. Auf dem Tisch neben ihr stand ein Teller erstaunlicherweise unangerührter Mini-Würstchen im Schlafrock.

»Nächste Seite«, sagte sie, und ich bemerkte, dass sie ein speziell angepasstes Headset trug. Ich hatte schon Füchse mit solchen Headsets gesehen, aber noch nicht daran gedacht, dass sie damit vielleicht elektronische Geräte steuern konnten. Mir erschien das etwas bedenklich. Mit der John-le-Carré-Nummer, die sie alle abzogen, kam ich ja gerade noch klar, aber wenn sie jetzt voll auf Mission: Impossible gingen – weiß der Geier, wohin das führen würde. Ich fragte sie, was sie las.

»Im Vorfeld des Krieges. Abwehr von Subversion und Aufruhr.«

»Und, ist es gut?«

»Steht spannendes Zeug über Aufstandsbekämpfung in einer aufgewiegelten Bevölkerung drin.«

Beverley und ich überließen sie ihrer leichten Urlaubslektüre, schnappten uns die Zwillinge und fuhren wieder ans Meer, diesmal nach Cruden Bay. Auch hier gab es einen wunderschönen Strand, nur mit einem Golfplatz statt Dünen drum herum und vor allem Läden, die Eis, Schwimmringe, Sandeimer und Schaufeln verkauften. Und nicht nur waren haufenweise andere Familien dort; nein, sobald Beverley genug davon hatte, Leute kennenzulernen, konnte man sich sogar eine Burgruine in der Nähe anschauen. Dank des Badens, der Gesellschaft und der Burg waren die Zwillinge abends noch kaputter als am Vortag, so dass Bev und ich im Zelt mal Gelegenheit für – sehr leise – Intimitäten hatten.

2Beach Boulevard

Mit Zweijährigen kann man niemals ausschlafen, aber wenn man für ausreichend Ablenkung sorgt, ist immerhin ein entspannter Morgen drin. So konnte ich, nachdem ich eine halbe Stunde lang diverse »Schätze« im Garten versteckt hatte, zwei Stunden faulenzen, während Beverley nach Peterhead zum nächsten Supermarkt fuhr. Brian war ins Aberdeen Royal Infirmary Hospital gerufen worden, um sich einen »interessanten Fall« anzuschauen, und Abdul war mitgefahren. Da Nightingale, Abigail und Indigo wieder auf Großkatzenjagd waren, hatten wir drei den Garten für uns. Kehinde wollte die Gelegenheit ergreifen, auszuprobieren, wie ein Wurm schmeckte – was ich gerade noch verhindern konnte –, und Taiwo, sich in einen Busch mit kleinen rosa Blüten hineinzuzwängen. Das gab den Ausschlag dafür, dass ich das Planschbecken aufpumpte und die beiden sauberspritzte. Leider wurde ich dann von Beverley dazu abkommandiert, die Einkäufe auszuladen, und die Zwillinge nutzten das, um nackt in den Garten auszuschwärmen und sich wieder von Kopf bis Fuß dreckig zu machen. Sie wurden also ein zweites Mal abgespritzt, eingecremt, angezogen und so weit präsentabel gemacht, dass sie sich bei der unausweichlichen Schlacht am Mittagessenstisch wieder zufriedenstellend einsauen konnten. Zufriedenstellend aus Sicht der Zwillinge klarerweise. Beverley wusch ihnen die Gesichter, beschloss aber, sie vor der nächsten Bewässerung mit dem Gartenschlauch erst noch etwas Dreck anreichern zu lassen.

Am Nachmittag war ich damit betraut, Mum und Dad zu Dads erstem Auftritt nach Aberdeen zu fahren. Meine Eltern waren beide so aufgeregt wie die Zwillinge beim Anblick des Meeres. Mein Dad liebt es, vor Publikum zu spielen, und meine Mum, bei diesen Gelegenheiten im Publikum zu sein. Hört sich nach leicht dysfunktionaler Beziehung an und ist es auch – für meine Therapeutin ein nie versiegender Quell der Unterhaltung. Sie drängt mich immer wieder, doch mal eine Familiensitzung zu arrangieren, aber ich habe den Verdacht, dass sie daraus nur einen wissenschaftlichen Artikel machen will.

Ich bin schon oft genug in der Provinz unterwegs gewesen, um zu wissen, dass man nie einfach mitten durch ein fremdes Stadtzentrum brettern sollte, egal wie einladend direkt die Straße hineinzuführen scheint. Stattdessen fuhr ich dem Navi nach, das mich westlich am Stadtzentrum vorbeiführte, über den Don hinweg zu einem riesigen Friedhof und dann einem Kreisverkehr, von dem aus ich auf eine vierspurige, von Bungalows gesäumte Straße kam. Es folgte ein Schwall von Bürogebäuden und charakterlosen modernen Luxuswohnanlagen, bis sich wieder die aus Granit gemauerten Doppelhäuser durchsetzten, die, wie ich inzwischen gemerkt hatte, typisch für die Stadt waren. Der Granit begleitete uns auch eine weitere, schmalere Hauptverkehrsstraße entlang, in Form überladen verzierter grauer viktorianischer Häuserreihen, die alle Requisiten eines schicken Vororts aufwiesen.

Zachary Palmer, Bandmanager, Kleingauner und möglicherweise ein Goblin (wobei das G-Wort bei der Metropolitan Police nicht verwendet wird), hatte damit geprahlt, er hätte eine Unterkunft aufgetan, die besser sei als jedes Fünf-Sterne-Hotel. In Anbetracht von Zachs etwas zweifelhaftem Verhältnis zur actualité war es mir gelungen, meine Erwartungen stark herunterzuschrauben – bis wir in eine Einfahrt einbogen und uns einem ausgewachsenen zweistöckigen Herrenhaus mit rechtwinklig daran gebautem Erweiterungsbau und davon eingefasstem Hof gegenübersahen, versteckt auf einem ausgedehnten Grundstück mit hohen Bäumen. Die Fenster sahen georgianisch aus, die Dachverzierung hingegen war viktorianisch, und Türfassungen und Anbau haftete ein Hauch Arts-and-Crafts-Bewegung an.

Auf dem Land kann jeder ein großes Haus haben. In einem städtischen Wohngebiet, selbst in einem Vorort, bedeutete so etwas richtig viel Kohle. Ich war sofort misstrauisch.

»Das ist aber ein bisschen sehr schnieke«, sagte mein Dad.

Wir waren jedoch richtig – vor dem Haus stand der schäbige blaue Ford Transit von Dads Drummer James Lochrane.

Ich parkte daneben. Noch während ich ausstieg, kam Zach aus einer Seitentür gestürmt. »Na, endlich kommt der Star.«

Zach war ein langer, dürrer Kerl Mitte zwanzig mit schmalem Gesicht, einem großen Mund und einer wirren braunen Mähne, die er seit neuestem mit Gel nach hinten kämmte, wodurch er aussah wie ein ausnehmend stromlinienförmiges Frettchen.

»Ich sag’s euch, dieses Haus ist der Hammer«, sagte er.

Es war in der Tat beeindruckend. Als wir hineingingen, sah ich, dass es nicht aus Ziegelstein, sondern aus Granitblöcken bestand, mit dem typisch schottischen Kalkputz überzogen – dem hiesigen Gegenstück zum Kieselrauputz.

»Du hast aber einen Schlüssel, oder?«, fragte ich, weil Zach in der Lage war, so ziemlich jedes mechanische Schloss mittels einer Haarnadel und einer, vermutete ich, latent magischen Begabung für Diebereien zu öffnen.

»Ja, klar«, sagte er. »Alles absolut koscher. Wir sind hochoffiziell die Haussitter.«

Durch einen mit dunklem Holz verkleideten Vorraum mit Kleiderhaken und Schuhregalen darin erreichten wir die warme rot geflieste Küche.

Zu meiner Enttäuschung sah sie insgesamt einfach nur standardmäßig hochwertig aus, alles darauf ausgelegt, sauber, luftig und so nichtssagend zu sein wie ein Fernsehstudio. Auf dem Frühstückstresen neben der Nespresso-Maschine standen benutzte Teller und mindestens drei offene Marmelade- und zwei Erdnussbuttergläser. Nicht mal extremer Reichtum kommt gegen den kombinierten entropischen Effekt eines Zachary Palmer und einer reisenden Jazzband an.

»Schick, was?«, sagte Zach, während meine Mum bereits stirnrunzelnd das Durcheinander beäugte. »Gibt sogar zwei Küchen«, erklärte er und führte uns durch mehrere schmale Flure mit weiß verputzten Wänden. »Aber das Beste …«

Wir betraten einen langen Raum mit großen Erkerfenstern. Den Mittelpunkt bildete ein schwarzer Stutzflügel, der so stand, dass man beim Spielen auf den Rasen und die hohen Bäume dahinter blickte. Der Boden war mit sehr hübschem, aber abgenutztem Fischgrätparkett belegt, an den Wänden standen schwarze Ledersofas, jedes mit einem Glas-Couchtisch davor. Auf weißen Einbauregalen in den taubengrauen Wänden standen Verstärker, Lautsprecher und ein antikes Magnettonbandgerät. Aus der leeren Raummitte sprossen wie Schösslinge glänzende Messingnotenständer.

»Gehört einem berühmten Rockstar, ich hab geschworen, seinen Namen geheim zu halten.« Zach zeigte auf mehrere hellere Rechtecke an den Wänden – Stellen, wo Bilder gehangen hatten.

Ich muss begriffsstutzig ausgesehen haben, denn Zach seufzte. »Hier hängen sonst die ganzen Platin-Awards.«

»Hat er so viele davon?«

»Keine Ahnung. Ich mag seine Sachen nicht so.«

Hinter mir ertönte ein Klicken, als mein Dad seinen Trompetenkasten öffnete. »Na, das passt doch perfekt«, sagte er.

»Weiß diese Rocklegende wirklich, dass ihr hier seid?«, fragte ich Zach.

»Natürlich«, sagte er viel zu schnell.

»Er weiß es nicht, stimmt’s?«

Mein Dad trat in den sonnengefluteten Teil des Zimmers neben den Flügel und hob die Trompete an die Lippen. Meine Mum setzte sich bescheiden aufs nächste Sofa und sah ihm zu, wie er sich mit ein paar Tonleitern einspielte.

Ich zog Zach in den Flur. »Weiß er es oder nicht?«

»Entspann dich«, sagte Zach. »Einmal die Woche kommt ein Hausservice, der saubermacht und die Vorräte auffüllt und alles repariert, was kaputt ist.«

»Und wird es denen nicht auffallen?«

»Ah, da kommen wir zum genialen Kern der Sache«, sagte er, während mein Vater sich My Funny Valentine vornahm. »Der Typ bezahlt sie dafür, dass sie den Mund halten und keine Fragen stellen. Solange wir uns nicht blicken lassen, wenn sie da sind, und das Haus nicht in Schutt und Asche legen, halten sie es einfach für das übliche Tun und Treiben im Showbusiness.«

»Wo ist eigentlich die Band?«

Die Band, also Lord Grants Hilfstruppen, war in der Stadt, schaute sich die Konzertlocation an und machte einen Soundcheck mit dem Tontechniker/Roadie, den Zach für die Tour angeheuert hatte – zweifellos unter falschen Angaben.

»Sei bloß vorsichtig«, sagte ich. »Hier in Schottland kann ich nichts für dich tun. Wenn du Probleme kriegst, bist du auf dich allein gestellt.«

Und weil das Universum Ironie über alles liebt, kam in genau diesem Augenblick der Anruf von Abdul.

»Hier ist was, was du dir ansehen solltest«, sagte er.

»Im Krankenhaus?«

»Im Leichenschauhaus«, sagte er und beschrieb mir den Weg.

Es ist das eine, zu wissen, dass Aberdeen »The Granite City« genannt wird, aber etwas ganz anderes, mit eigenen Augen zu sehen, was das bedeutet. Ich fuhr kilometerweit an viktorianischen und edwardianischen Häuserzeilen vorbei, nur nicht wie zu Hause an der Themse aus ordentlichem Ziegelstein, sondern aus Granitblöcken erbaut. Großen Granitblöcken. Die man nicht auf dem Rücken eine Leiter hinaufschleppen will – und erst recht will man währenddessen nicht unter der Leiter stehen.

Nur gelegentlich war eines der Häuser mit weißem Kalkputz oder hässlichem braunem Kieselrauputz verkleidet; die meisten waren naturgrau. Wenn Sonnenlicht auf den Granit fiel, glitzerte er. Aber wenn sie im Schatten lagen, sahen die Häuser aus wie aus einem alten Schwarz-Weiß-Dokumentarfilm. Als ich schließlich in die Union Street einbog, war ich so weit, dass mir sogar eine bunte modernistische Monstrosität im Gestapelte-Tupperware-Stil recht gewesen wäre, um diese Eintönigkeit zu unterbrechen. Weil der Verkehr nur noch im Schritttempo dahinkroch, hatte ich Muße, mich umzuschauen.

In der Nachmittagssonne blitzte zwar viel weiße Haut – junge Frauen in kurzen Shorts und Neckholder-Tops, die Kinderwagen schoben und ihren rosa Hüftspeck spazierentrugen, und junge Männer ohne Oberhemd und mit gefährlichem Sonnenbrand, die ihre dicht tätowierten Oberkörper zur Geltung bringen wollten. Aber insgesamt war Aberdeen deutlich weniger weiß, als ich gedacht hatte. An einer Bushaltestelle warteten zwei eindeutig afrikanischstämmige junge Männer, und eine schick gekleidete Frau mittleren Alters mit gelb-schwarzem Kopftuch schritt zielstrebig auf den Eingang eines Einkaufszentrums zu. Bei dem Anblick spürte ich, wie sich eine winzige Spannung, von der ich gar nicht gemerkt hatte, dass sie in mir war, löste.

Über die Straße war ein Banner gespannt, auf dem stand, die Aberdeener sollten unbedingt die hinreißenden Sehenswürdigkeiten ihrer Heimat wiederentdecken, und dahinter lag eine Reihe monumentaler Bauwerke mit so vielen gotischen Türmchen, Zinnen und Spitzbogenfenstern, dass ich fast die richtige Abzweigung verpasst hätte.

Anders als in London war das Leichenschauhaus von Aberdeen direkt der Polizeihauptstelle angeschlossen. Bei dieser handelte es sich um den klassisch uncharmanten siebenstöckigen Stapel schmutziggrauer Legobausteine, den die joie de vivre der siebziger Jahre umwehte. Man muss aber sagen, im Gegensatz zu London passten die schmutziggraue Betonfassade, die brutalistischen Anbauten und Aufgänge sehr gut zur granitenen Strenge der Altstadt. Hätten sie daran gedacht, noch ein paar Türmchen draufzusetzen, würde man den Unterschied gar nicht bemerken.

Gemäß Abduls Instruktionen ließ ich den Besucherparkplatz links liegen, fuhr um das Leichenschauhaus herum an einem Zufahrt nur für Befugte-Schild vorbei und stellte den Asbo auf einen der drei Parkplätze um die Ecke in der sicheren Annahme, dass bei der Aberdeener Polizei die Verkehrssparte ähnlich gründlich verschlankt worden war wie bei der Met. Dann ging ich auf die Suche nach dem Eingang für Lebende. Er entpuppte sich als stählerne Brandschutztür mit Codeschloss, Sprechanlage und Überwachungskamera. Typisch – in Leichenschauhäusern sorgt man sich grundsätzlich immer, irgendwelche Mitbürger könnten hereinkommen und etwas mit den »Klienten« anstellen. Offenbar geschieht das viel häufiger, als man sich vorstellen will. Leichendiebstahl ist da nur der Anfang, aber zum Glück betrifft mich das nur dann, wenn die Leichen sich aus eigenem Antrieb davonmachen.

Ich klingelte. Ein überarbeitet klingender Dalek, erstaunlicherweise mit Londoner Akzent, fragte mich, wer ich sei. Als ich mich ausgewiesen hatte, lachte der Cockney-Dalek, sagte: »Hereinspaziert, willkommen zur Party« und ließ mich rein.

Am Geruch erkannte ich sofort, dass hier dringend mal renoviert, grundgereinigt und alles mit dem Flammenwerfer desinfiziert gehörte. Der übliche Hauch von Verwesung unter den Gerüchen nach Desinfektionsmitteln hatte sich längst bis in die äußeren Räumlichkeiten ausgebreitet. Der Angestellte musste mir das angesehen haben, denn er beeilte sich zu sagen, dass sie seit Jahren auf ein neues Gebäude warteten. »Dieses hier ist der absolute Albtraum.«

Auf dem Weg zum eigentlichen Sektionsraum erschnupperte ich einen Hauch von modrigem Strandgutgeruch – Algen, toter Fisch, Salzwasser –, wie ich ihn in Rattray Head erwartet, aber nicht angetroffen hatte. Hier drang er selbst durch meinen Mund- und Nasenschutz, als ich die Doppeltür aufstieß und eintrat.

Sieben wie inzwischen auch ich in Einmalanzüge gekleidete Gestalten drehten sich nach mir um. Mir war, als schlüge mir ein wenig stirnrunzelnde Feindseligkeit entgegen, aber wegen der Masken, Schutzbrillen und zugezogenen Kapuzen war das schwer zu sagen.

»Hallo allerseits«, grüßte ich fröhlich.

»Ah, Peter«, sagte eine vertraute Stimme – Abdul. »Ausgezeichnet, du bist da.« Er winkte mich zu sich und stellte mich allen vor: der Staatsanwältin (was auf Schottisch die schicke Bezeichnung »Procurator fiscal« hatte) und ihrem Stellvertreter, außerdem einem DCI Mason vom Morddezernat, einem Sektionsassistenten, dem Fotografen, einer – wie vom schottischen Gesetz gefordert – zweiten Rechtsmedizinerin und Brian. Alle völlig ununterscheidbar in ihren Schutzanzügen. Ich hoffte nur, es wurde nicht von mir erwartet, sie später im Einzelnen wiederzuerkennen.

Und hinter ihnen versteckt lag der heutige »Klient«. Riechen konnte ich ihn schon.

»Ist das denn wirklich nötig?«, fragte eine der Gestalten, ein Mann, möglicherweise der stellvertretende »Procurator fiscal«. »Auf wie viele solche ›Experten‹ müssen wir noch warten?« Die Anführungszeichen um die »Experten« waren deutlich hörbar.

»Wir sollten schon so genau wie möglich wissen, womit wir es zu tun haben«, sagte die Rechtsmedizinerin mit einem schottischen Upperclass-Akzent, wie ihn die Nachrichtensprecher auf Radio 4 haben.

»Was soll ich mir denn anschauen?«, fragte ich, bevor der Vielleicht-stellvertretende-Staatsanwalt weitere Einwände erheben konnte.

Schlurfend teilte sich die Wand aus Schutzanzügen, so dass ich an den Seziertisch treten konnte.

Dort lag ein Mann. Seine Haut war sehr bleich; Nase und Mund hatten etwas vage Asiatisches, aber die Augen besaßen keine Epikanthusfalte. Er war gedrungen, auf irgendwie stromlinienförmige Weise, und haarlos bis auf den kurzen schwarzen Flaum auf dem Kopf. Die Autopsie war schon erfolgt, der Y-Schnitt mit dickem schwarzem Garn zugenäht. An Brustkorb, Armen, Oberschenkeln und im Lendenbereich hatte er Blutergüsse, nach deren Entstehen er noch lange genug gelebt hatte, dass sie sich violett verfärbt hatten, mit gelben Rändern – schätzungsweise zwei, drei Tage.

Beim Näherkommen wurde der Geruch nach Seetang und Salzwasser stärker, bis mir klar wurde, dass es sich um keinen echten Geruch handelte. Es waren Vestigia-Spuren, die von Magie hinterlassen werden. Ich musste gar nicht näher herangehen, um zu erkennen, dass hier etwas Übernatürliches im Spiel war.

In seinem Bauch war eine tiefe Stichwunde ein paar Zentimeter links vom Nabel. Die Klinge, falls es eine war, musste ungewöhnlich dick gewesen sein, und die Wundränder waren auf eine Art ausgefranst, die ich so noch nicht gesehen hatte.

»Da ist noch eine«, sagte Abdul und zeigte mit der behandschuhten Hand auf eine zweite Wunde in der Seite des Mannes, gleich unter der Achselhöhle. Sie war groß, sah aber nicht sehr tief aus.

»Sind die die Todesursache?«, fragte ich.

Es entstand eine lange, unbehagliche Stille, in der die anonymen Maskierten einander ansahen. Dann seufzte die Rechtsmedizinerin und schüttelte den Kopf. »Das ist nicht genau zu sagen. Er wurde am Samstag um 02:03 Uhr nachts mit diesen Stichwunden und schweren Blutergüssen ins Krankenhaus eingeliefert. Ohne Bewusstsein, aber sonst ließ sich sein Zustand schnell stabilisieren. Zur Sicherheit wurde er auf die Wachstation verlegt, aber der Dokumentierung zufolge war eigentlich zu erwarten, dass er sich wieder erholen würde, auch wenn es den Ärzten Sorgen machte, dass er weiter bewusstlos blieb.«

Die Besorgnis erwies sich als berechtigt: Über die nächsten achtundvierzig Stunden verschlechterte sich der Zustand des Patienten zunehmend. Und dann meldete das Labor Anomalien im Blutbild. Seine Blutgruppe war schwer zu bestimmen, und sein Ferritinspiegel war sehr hoch. Unter dem Mikroskop sah man, dass die Erythrozyten vergrößert und verformt waren.

»Und er hat Kiemen«, sagte Brian.

»Und er hat anomale Strukturen in Hals und Brustkorb, die mit seinem Atemapparat zusammenzuhängen scheinen«, korrigierte die Medizinerin.

Brian zeigte auf zwei Reihen senkrechter Schlitze seitlich am Hals des Mannes, von unterhalb des Kinns bis zum Adamsapfel. »Darf ich?«, fragte er die Medizinerin.

»Wenn’s sein muss«, sagte sie.

Er zog einen der Schlitze auseinander. Dahinter verbarg sich eine tiefe rosa Falte.

»Im Verhältnis zur Körpergröße sind sie viel zu klein, um funktional zu sein«, merkte die Medizinerin an.

»Und doch hat er sie«, sagte Brian.

»Wollen Sie damit sagen, unser Überfallopfer ist Aquaman?«, fragte DCI Mason.

»Oder Namor«, sagte ich.

DCI Mason schnaubte.

Selbst hinter Schutzbrille, Maske und Kapuze spürte ich praktisch den eisigen Blick des stellvertretenden Procurator fiscal auf mir. Er wandte sich an die schlanke Gestalt, die vermutlich seine Chefin war. »Wir verschwenden hier doch nur unsere Zeit.«

»Detective Sergeant Grant«, sagte die leitende Staatsanwältin, »gehört dieser Mann Ihrer Meinung nach der übernatürlichen Gemeinschaft an?«

Glasgow ist einer der wenigen schottischen Akzente, die ich eindeutig zuordnen kann, hauptsächlich, weil James Lochrane, Dads Schlagzeuger, ein so stolzer Spross dieser schönen Stadt ist, dass er fünfhundert Kilometer nach Süden geflüchtet ist. Dies hier war offenbar die Mittelschichtversion.

»Ja, Ma’am«, sagte ich.

»Sind Sie sich da sicher?«

»Ja, Ma’am. Abgesehen von seinen atypischen physischen Charakteristika strahlt er ein starkes, beständiges Vestigium aus, das …«

Der stellvertretende Staatsanwalt unterbrach mich. »Was bitte ist ein Vestibium?«

»Vestigium«, sagte ich. »Übernatürliche Vorgänge hinterlassen Spuren, die man forensisch bestimmen kann, wenn man sich damit auskennt.«

»Sie hatten die Augen geschlossen«, sagte der Stellvertreter, der mir langsam echt auf den Senkel ging. Was im Grunde an mir lag. Ich war es inzwischen so gewohnt, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mit Magie vertraut waren, dass ich vergessen hatte, wie man sich Skeptikern gegenüber am geschicktesten verhält.

»Es handelt sich um etwas, was man mehr spürt als sieht.«

»Klingt nach etwas, wofür man Hunde abrichten könnte«, sagte er.

»Einen Hund haben wir auch«, sagte ich. »Aber der hatte keine Lust, mitzukommen.«

»Das ist doch –«, brauste der Stellvertreter auf, aber seine Chefin hatte genug. »Ich denke, DS Grant sollte eine umfassende Ersteinschätzung vornehmen.« Sie wandte sich an DCI Mason. »Können Sie das ermöglichen, David?«

»Aber sicher«, sagte Mason.

»Damit wir alles abgedeckt haben«, sagte die Staatsanwältin.

Wir schlappten zurück in die Umkleiden, um aus den verflixten Ganzkörperkondomen rauszukommen, außer Abdul, Brian und der Rechtsmedizinerin, die noch ein bisschen stochern und pulen wollten. Besonders interessiert schienen sie an der Milz des Mannes, die offenbar extrem vergrößert war.

»Wie es vielfach bei Apnoetauchern beobachtet wird«, sagte Abdul. »Vor allem bei den Bajau auf den Philippinen.«

Von Maske und Schutzbrille befreit entpuppte sich DCI Mason als Mann mit schmalem Gesicht, verblassendem rotem Haar und unvorteilhafter Nase. Nachdem er sich eine robuste Brille mit schwarzer Fassung aufgesetzt hatte, musterte er mich mit säuerlicher Miene von oben bis unten. Ich nahm es nicht persönlich.

Der stellvertretende Procurator fiscal war eine Art weißer Hipster in schwarzen Skinny-Jeans, Converses und dem traditionellen karierten Hemd in Blau-Weiß. Er war sonnenstudiogebräunt, hatte zusammengekniffene blaue Augen und einen etwas schlaffen Mund, der sich um ein an mich gerichtetes Lächeln bemühte. »Ich hatte heute eigentlich frei«, sagte er und streckte mir die Hand hin. »Chris MacEleny. Nichts gegen Sie persönlich«, fuhr er fort, während ich sie schüttelte. »Aber Scotland Yard vergisst gern, wo sein Einfluss endet.«

Ich war versucht, das richtigzustellen, aber DCI Mason war anzusehen, dass er endlich wegwollte. Also folgte ich Mason, als er eine Tür ins Freie aufstieß und die Treppe zum Parkplatz hinter dem Gebäude hinunterstapfte.

Auf dem Weg zu dem griesgrämigen Klotz des Hauptgebäudes entschied ich, dass vielleicht etwas vorauseilende Beschwichtigung angebracht war. »Hören Sie, Sir. Ich bin eigentlich in Urlaub. Je schneller ich meine Einschätzung fertigstellen kann, desto schneller komme ich zurück zum Strand.«

Mason blieb so abrupt stehen, dass ich fast in ihn hineinrannte, drehte sich um und sah mich mit deutlichem Zweifel an. »Sie sind zum Strandurlaub nach Aberdeen gekommen?«

»Und wegen der Burgen und der Landschaft«, sagte ich. »Und der Kultur.«

»Nicht wegen dem Essen?«

»Ich hab gestern Abend eine sehr leckere Makkaroni-Pie gegessen.«

»Oh, aye?«

»In London kriegt man so was nicht.«

Er schüttelte den Kopf, drehte sich um und ging weiter. »Dann schauen wir mal, dass Sie heute Abend wieder an die sonnenverwöhnte Riviera der Highlands zurückkehren können.«

Am Hintereingang lungerte eine Handvoll uniformierter PCs herum, um die Sonne zu genießen und schnell mal eine zu dampfen. Die schottische Polizeiuniform war schwarz, vielleicht zielte das Design auf skandinavischen Schick ab, aber herausgekommen war eher etwas wie aus einer Low-Budget-YA-Dystopie. Der Rest der Ausrüstung war mir vertraut. Die gleichen Airwaves, Stichschutzwesten, ausziehbaren Schlagstöcke, Abwehrsprays und Schnellschluss-Handschellen wie bei uns im Süden. Ich nahm mir vor, mal sicherheitshalber nachzuschauen, auf welchen Frequenzen die Kollegen hier unterwegs waren.

Wie die meisten noch in Benutzung befindlichen Büroblocks aus den siebziger Jahren hatte das Divisional Police Headquarter, DHQ genannt, mehrere Renovierungsschübe hinter sich, einer dringender und schludriger als der vorhergehende. Der hintere Bereich, wo die niederen PCs, Zivilisten und die Verdächtigen untergebracht waren, war ganz in schmuddeligem Magnolienweiß mit blauen Zierleisten gehalten, hatte den gleichen preisgünstigen Terrazzoboden wie das Leichenschauhaus und war durchzogen von diesem Geruch nach nassem Hund, der von zum Trocknen aufgehängter Polizeiausrüstung ausgeht.

Mason ließ die Aufzüge links liegen; ich folgte ihm mehrere Etagen über eine Betontreppe hinauf in einen mit Teppich ausgelegten Flur mit strahlend weißen Deckenplatten und moderner Beleuchtung. Er öffnete eine der Bürotüren, bat mich höflich, draußen zu warten, ging hinein und schloss die Tür hinter sich.

Ich vernahm das leise Murmeln einer Unterhaltung und war in Versuchung, das Ohr an die Tür zu legen. Da wurde jemand hastig instruiert, wie mit mir umgegangen werden sollte.

Nach drei Minuten kam dieser Jemand hinter Mason heraus. Es war ein kleiner weißer Mann Anfang dreißig, braunes Haar, obenauf lockig und an den Seiten kurz geschoren, was nicht so recht zu seinem kantigen Gesicht mit der ausgeprägten Nase und den dünnen Lippen passte. Immerhin passte der Kopf zum Rest – breite Schultern, kurze Beine, aber ein viel besserer Anzug, als ich ihn bei der Arbeit zu tragen gewagt hätte. Dunkelbraune Wolle, von der Stange, aber nachträglich maßangepasst, schätzte ich. Trotz des Wetters trug er einen Lambswoolpullover über seinem Hemd. Mason stellte ihn mir als DS Martin Blinschell vor. Er hatte raue Maurerhände und einen festen Griff, zum Glück ohne mir demonstrativ die Finger zu zerquetschen, wie es Männer gern tun, die sich was beweisen müssen.

»Freut mich«, sagte er mit der Sprachfärbung, die ich als Aberdeen-Akzent zu erkennen begann. »Wollen Sie sich zuerst den Tatort anschauen?«

»Ja, bitte«, sagte ich.

Mason überließ uns uns selbst, und ich folgte Blinschell wieder die Treppe hinunter. Da man es an heißen Tagen tunlichst umgehen sollte, ein Auto aus dem Polizeifuhrpark zu nehmen, weil die alten Essensverpackungen, die sich über die letzten drei Monate im hinteren Fußraum angesammelt haben, dann schon mitten im Fermentationsprozess sind, bot ich stattdessen den Asbo an.

Blinschell klopfte auf das grellorange Dach. »Gilt das in London als unauffällig?«

»Das ist umgekehrte Psychologie«, sagte ich. »Bei einer so knalligen Karre vermutet kein Mensch, dass es die Polizei sein könnte.«

Ich öffnete die Verriegelung, und er ließ sich ungelenk auf dem Beifahrersitz nieder. Seine Bewegungen hatten etwas Steifes, was mich irritierte, bis mir klar wurde, dass er eine Stichschutzweste mit dem Pullover als Tarnüberzug trug. Da es normalerweise einer der Vorzüge von Zivilkleidung ist, dass man die MetVest samt den fünf Kilo dazugehöriger Ausrüstung weglassen kann, fragte ich mich, was er wusste und ich nicht. Und da ich allergisch gegen unangenehme Überraschungen bin, fragte ich ihn während des Ausparkens gleich mal direkt, warum er sie trug. »Gibt es da irgendwas, was ich wissen sollte?«

»Mich greifen ständig solche fahrenden Messerstecher an«, sagte er. »Seit dem dritten Mal trage ich die Weste.« Er lotste mich über die Queen Street zurück nach links in den dichten Verkehr der Union Street. »Dabei hab ich sieben Jahre in Uniform hinter mir, da war nie was mit einem Messer. Stöcke, Steine und einmal ein Bagger, aber nie eine Stichwaffe.«

»Ist diese Messerstechersache ansteckend?« Ich dachte an meine eigene MetVest, die sechshundert Kilometer südlich von hier lag.

»Sagen Sie bloß, Sie haben Schiss vor ein bisschen Stahl? Ich dachte, ihr bei der Met seid so harte Jungs.«

»Hart heißt nicht unbedingt blöd«, sagte ich.

Das rief ein grimmiges Kichern hervor. »Hören Sie im Zweifelsfall auf mich«, sagte er, »dann passiert Ihnen schon nichts.«

Der Tatort war ein ödes Wiesenstück neben einer breiten vierspurigen Straße mit einem baumlosen Schotterstreifen in der Mitte, die – vermutlich aus reiner Ironie – Beach Boulevard hieß. Wobei es, wie Blinschell mir versicherte, nicht einmal fünfhundert Meter weiter tatsächlich einen Strand gab.

Das Tatortuntersuchungsteam hatte einen rechteckigen Bereich vom Straßenrand bis zu einer Lücke zwischen einigen ausgewachsenen Bäumen, vielleicht Eichen, mit blau-weißem Polizeiband abgesperrt. Ein armer Kerl war augenscheinlich dazu abkommandiert worden, den Hundekotmülleimer zu leeren, und näherte sich ihm zögerlich mit einem Knäuel Beweisbeutel. Selbst in voller Spurensicherungsmontur strahlte er Widerstreben aus.

Der Rest der Spurensicherer trug weder Mundschutz noch Kapuze. Offensichtlich glaubten sie nicht so recht daran, hier Spurenmaterial zu finden.

»Es ist drei Tage her«, sagte Blinschell erklärend. »Und vorletzte Nacht hat es geregnet.«

»Haustürbefragung?«, fragte ich.

Er schüttelte den Kopf. An die Wiese grenzten die fensterlosen Rückwände einer Reihe Gewerbehallen. »An den Liefereinfahrten waren wir schon«, sagte er und deutete dann auf den nichtssagenden Block moderner »Luxusappartements« aus beigem Backstein auf der gegenüberliegenden Straßenseite. »Und da drüben hat niemand was gesehen oder gehört.«

»Wer hat denn Meldung gemacht?«

»Die Insassen eines vorbeifahrenden Autos. Unser Kandidat ist ihnen praktisch vor die Räder gefallen. Sie haben den Rettungswagen gerufen, anscheinend war sonst niemand zu sehen. Sie dachten, er wäre duhn – also, betrunken. Das passiert hier häufiger.« Er schwenkte den Arm über den Boulevard, der selbst in der hellen Nachmittagssonne öde und deprimierend aussah. Bei Nacht war er bestimmt nicht schöner. Der Spurensicherer, der im Hundekot wühlte, trat einen Schritt zurück und rang nach Luft.

»Was gefunden?«, fragte Blinschell.

Der Mann riss sich den Mundschutz ab, floh hastig drei Schritte aus dem abgesperrten Bereich heraus und erbrach sich in den Rinnstein. Einer seiner Kollegen brachte ihm eine Flasche Wasser, fühlte sich aber nicht verpflichtet, ihm das Haar aus dem Gesicht zu halten, während er sich noch einmal übergab.

»Haben Sie was gefunden?«, rief Blinschell aus sicherer Entfernung.

Der Mann schüttelte den Kopf.

Blinschell wandte sich an mich. »Würde sagen, Sie können anfangen mit was Sie auch immer machen müssen.«

Das tat ich, nachdem wir die Spurensicherungsleitung informiert hatten.

Ich spürte, wie mir Blinschells Blick folgte, als ich langsam im abgesperrten Bereich hin und her ging. Wie die meisten lebenden Organismen speichert Gras Vestigia so gut wie gar nicht. Abdul und Abigail haben die Hypothese aufgestellt, dass Pflanzen die Magie aus ihrer Umgebung ähnlich in sich aufsaugen wie Wasser und das Spezifische daran irgendwie verstoffwechseln. Nach drei Tagen war der trübselige Straßenrand magisch betrachtet knochentrocken. Und die Spurensicherer hatten nicht einmal einen Kieselstein, geschweige denn eine Stichwaffe oder einen anderen Metallgegenstand gefunden, an dem noch Magie hätte haften können.

Keine Vestigia, kein Blut, keine Fußspuren. Es sah so aus, als müsste die Locard’sche Regel heute ziemliche Prügel einstecken. Was der oder die Angreifer auch mitgebracht hatten, es war entweder mit ihnen verschwunden, oder der Regen hatte es weggespült.

Ich sah auf. Blinschell betrachtete mich mit sorgsam neutraler Miene. »Haben Sie was?«, fragte er.

»Keinen Pups. Weiß man eigentlich, wie er hierherkam?«

»Wir wissen, dass er von der Esplanade aus hergelaufen sein muss. Weil er einem armen Trottel mit Gewalt die Klamotten abgenommen hat.«

»Wo war das?«, fragte ich.

3Lemon Tree

Die Aberdeen Esplanade hatte sichtlich eine leichte Identitätskrise und wirkte unschlüssig, ob sie Shoppingmeile oder Spazierpromenade sein wollte. Auf einer Seite ging es steil zum Strand hinunter, auf der anderen schien sich eine Laden-/Vergnügungs-/Fresszeile so weit wie möglich vor dem Meer zurückziehen zu wollen. Vielleicht wetterbedingt – womöglich wurden die Ladenfronten im Winter ja ständig von Stürmen und Riesenwellen attackiert. Als ich diese Mutmaßung Blinschell gegenüber äußerte, bestätigte er, dass das ziemlich genau zutraf. »Im Frühjahr auch«, sagte er. Und nach einer Pause: »Und im Herbst natürlich.« Noch eine Pause. »Und ein-, zweimal im Sommer.«

Die Esplanade lag gut zehn Meter oberhalb des Strands. Ich hoffte, er meinte das nicht wirklich ernst.

Momentan musste Ebbe sein, denn der Strand lag frei bis zu den Felsbrocken, in denen die Wellenbrecher verankert waren, die über seine ganze Länge hinweg in Abständen in die Brandung hineinragten. Und es war ein langer Strand, der sich nach Norden erstreckte, so weit der Blick reichte, und nach Süden bis zur über einen Kilometer entfernten Hafenmole.

Möwen kreisten am Himmel und stürzten sich immer wieder in die Tiefe, auf der Suche nach einem Pommesrest oder vielleicht einer Makkaronipastete.

Alle zehn Minuten knatterte ein großer Hubschrauber über uns hinweg in Richtung offene See.

Bei uns im Süden wäre dieser Strand an einem so sonnigen Tag vollgestopft mit Leuten gewesen. Auch hier sah man zwar viele Familien, Hunde, Kinder und strategisch platzierte Windschutzwände und Sonnenschirme, aber dazwischen wäre noch genug Platz für ganze Volleyballfelder von olympischen Ausmaßen gewesen.

Ich hatte den starken Verdacht, dass die Kinder größtenteils im Vergnügungspark steckten – es gab indoor und outdoor –, der mit Spaß bei jedem Wetter, ungesunden Mengen an Kohlehydraten sowie einem Riesenrad und einer Gokart-Bahn lockte. Als Kind wäre das auch für mich der Gipfel der Seligkeit gewesen, vorausgesetzt, ich hätte meiner Mum das Geld dafür aus der Tasche leiern können.

Wie ich sah, gab es einen aufblasbaren Spielbereich, der vielleicht die Möglichkeit bot, die Zwillinge mal auf wenig energieintensive Weise zu beschäftigen (womit ich natürlich Bevs und meine Energie im Blick hatte, nicht die der Zwillinge). Ich nahm mir vor, das Ganze näher in Augenschein zu nehmen, wenn ich hier fertig war.

Aber nicht, solange Blinschell mich beobachtete, der schon am Bushäuschen stand, einem zur Landseite hin offenen Unterstand aus durchsichtigem Kunststoff.

»Hier hat er den Typen ausgezogen«, sagte er.

Der »Typ« war ein Mann namens Bernard Fontaine, der gemeldet hatte, er sei in diesem Bushäuschen überfallen und seiner Kleider beraubt worden, und zwar gegen ein Uhr in derselben Nacht, in der unser Opfer ins Krankenhaus gebracht worden war. Nachdem drei Tage später aus der Sache ein Mordfall geworden war, hatte die Ermittlungskommission sich alle Meldungen jener Nacht angeschaut, um nach eventuellen Zusammenhängen zu suchen – denn nichts ist peinlicher, als zu bemerken, dass man einen Verdächtigen schon wegen etwas anderem verhaftet hatte, aber wegen Feststellung der Geringfügigkeit wieder auf freien Fuß gesetzt hat.

So etwas bleibt nicht unkommentiert, vor allem nicht auf den Titelseiten von Boulevardblättern.

Bernard Fontaine war also nackt, betrunken und verwirrt in der Nähe der Bushaltestelle herumgewankt. Den Streifenpolizisten hatte er erzählt, er sei in dem Unterstand aufgewacht, weil ihm ein Kerl die Kleider ausgezogen habe. Laut seiner Beschreibung war der Kerl männlich, dick, IC1 – also mitteleuropäisch – und zwischen dreißig und vierzig.

»Könnte unser Opfer sein«, sagte ich.

»Aye«, sagte Blinschell. »Oder sonst einer von den zehn Prozent der Einwohner hier, die sich jeden Abend duhn saufen.«

»Der Prozentsatz ist so niedrig?«

»Damit meine ich nur die IC1-Männer unter vierzig – das Duhnsaufen wird bei uns nicht mehr so betrieben wie früher. Machen Sie jetzt endlich Ihr Voodoo-Ding?«

Obwohl beide Vorfälle mehr als drei Tage zurücklagen, bestand Hoffnung. Es war ein typischer Busunterstand, drei Kunststoffplatten mit Metallrahmen. An so etwas blieben Vestigia deutlich besser hängen als an der tristen Grasfläche am Beach Boulevard. Außerdem stand eine schmale Bank von der Sorte darin, die Obdachlosen möglichst keinen Platz zum Übernachten bieten soll.

»Ich weiß ja nicht, ob er darauf schlafen konnte«, sagte ich.

»Wahrscheinlich lag er auf dem Boden.«

Ich nahm mir den Metallpfosten vor, der der Bank am nächsten stand. Inzwischen kann ich eine Vestigia-Ersteinschätzungim Vorbeigehen mit offenen Augen machen, aber es bringt doch oft etwas, die Welt dabei ein bisschen auszublenden.

Es war schwach, aber hartnäckig, wie wenn man aus der Wohnung unter der eigenen den Fernseher hört. Wieder spürte ich Seetang und Salzwasser, wie bei Aquaman im Leichenschauhaus, nur diesmal mit weniger totem Fisch und mehr …

Ein Möwenschrei, der Geruch von Vogelmist – und etwas Fettiges wie eine Tüte alter Pommes.

Ein zweites Vestigium, erkannte ich. Und öffnete die Augen, um mich umzusehen. Über dem Strand segelten haufenweise Seemöwen wie Kinderdrachen. Gelegentlich scherte eine nach unten aus, auf der Jagd nach einem Fisch oder wahrscheinlich eher einem unbeaufsichtigten Sandwich.

Tiere hinterlassen kaum jemals Vestigia, nicht einmal die sprechenden Füchse, die definitiv selbst magisch sind – woher also kam dieser Möweneindruck?

Der Gründlichkeit halber prüfte ich auch alle anderen Metallstützen, die Bank und sogar den Boden davor. Blinschell tigerte derweil auf und ab wie jemand, der gerade mit dem Rauchen aufgehört hat. Der Vestigia-Mix blieb derselbe und ging ohne Zweifel von dem Bereich vor der Bank aus.