10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Atlantik

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

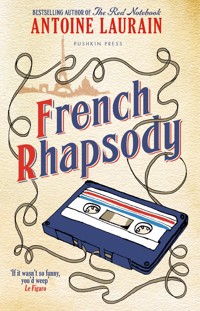

Ein Brief, der mit 33 Jahren Verspätung sein Ziel erreicht, stellt Alains ruhiges Leben auf den Kopf. Er ist Arzt und hat die fünfzig überschritten, seine Frau betrügt ihn, die Kinder sind längst aus dem Haus – trotzdem ist er eigentlich ganz zufrieden. Doch eines Morgens liegt in der Post ein Plattenvertrag für Alains Band The Hologrammes – von 1983. Alain wird zurückgeworfen in eine Zeit, als er und seine Band um ein Haar berühmt geworden wären, als noch alles möglich schien. Er macht sich auf die Suche nach den anderen Bandmitgliedern – und findet einen erfolgreichen, aber verbitterten Künstler, dessen Freundin Alain ein vieldeutiges Lächeln schenkt, einen Präsidentschaftskandidaten und einen populistischen Politiker. Nur die Sängerin, die schöne Bérangère, in die Alain heimlich verliebt war, scheint zunächst verschwunden … Humorvoll und mit feinem Gespür für Nostalgie erzählt Antoine Laurain von vergessenen Lieben, verlorenen Freundschaften und verpassten Chancen – die plötzlich neues Glück versprechen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Antoine Laurain

Die Melodie meines Lebens

Roman

Aus dem Französischen von Sina de Malafosse

Atlantik

Jeder von uns trägt Geheimnisse in sich, dunkle, tiefgründige Gefühle wie die Spuren einer früheren Existenz oder der Beginn eines zukünftigen Lebens, ein Seelenstaub aus Asche oder Samen, der etwas erinnert oder erahnt.

Henri de Régnier

Les Cahiers (1927)

Ein Brief

Der stellvertretende Filialleiter, ein kleiner müder Mann mit einem dünnen graumelierten Schnurrbart, hatte ihm in einem winzigen, fensterlosen Büro mit kanariengelber Tür einen Stuhl angeboten. Als Alains Blick auf das schön gerahmte Plakat fiel, entfuhr ihm erneut ein nervöses Lachen, das dieses Mal sogar noch heftiger ausfiel und von dem unangenehmen Gedanken begleitet war, dass Gott, wenn er existierte, einen ziemlich zweifelhaften Sinn für Humor hatte. Auf dem Plakat war eine Gruppe fröhlicher Postboten und -botinnen zu sehen, die siegessicher ihre hochgestreckten Daumen in die Kamera hielten. Darüber stand in gelben Buchstaben: Was auch immer die Zukunft für Sie bereithält, die Post bringt es Ihnen. Alain gluckste erneut.

»Finden Sie den Slogan wirklich passend?«

»Sparen Sie sich Ihre Scherze, Monsieur«, antwortete der Beamte.

»Scherze?«, fragte Alain und deutete auf den Brief. »Dreißig Jahre Verspätung. Haben Sie dafür eine Erklärung?«

»Nicht in diesem Ton, Monsieur«, entgegnete der Mann mit monotoner Stimme.

Alain schaute ihn schweigend an. Der Schnurrbärtige hielt seinem Blick einen Moment lang stand, dann griff er langsam zu einem blauen Ordner, den er feierlich aufschlug, bevor er seinen Zeigefinger anleckte und in aller Ruhe die Seiten umblätterte.

»Wie war noch Ihr Name?«, murmelte er, ohne Alain anzusehen.

»Massoulier«, antwortete Alain.

»Doktor Alain Massoulier, Rue de Moscou 38, Paris, 8. Arrondissement«, las der Beamte vor. »Sie haben sicher festgestellt, dass unsere Filiale modernisiert wird?«

»Die Ergebnisse scheinen geradezu bahnbrechend zu sein«, entgegnete Alain.

Der Schnurrbärtige runzelte die Stirn, aber Alain noch einmal zurechtzuweisen, wagte er dann doch nicht.

»Bei uns wird modernisiert, und daher wurden die Holzregale von 1954, als das Gebäude errichtet wurde, abgebaut. Die Arbeiter haben vier Briefe gefunden, die unter besagte Regale gerutscht waren. Der älteste ist von … 1963«, ergänzte er mit einem Blick auf seine Akte. »Außerdem haben wir eine Postkarte von 1978, einen Brief von 1983 – den an Sie adressierten – und einen letzten von 2002. Wir haben entschieden, die Postsendungen im Rahmen unserer Möglichkeiten den Empfängern zuzustellen, sofern diese noch leben und ihre Adressen leicht herauszufinden sind. Voilà«, sagte er und klappte seinen Ordner zu.

»Kein Wort der Entschuldigung?«, fragte Alain.

Der Mann starrte ihn an. »Wenn Sie es wünschen, können wir Ihnen ein standardisiertes Entschuldigungsschreiben zusenden. Ist das wirklich nötig?«, antwortete er nach einer Pause.

Alain betrachtete ihn, dann fiel sein Blick auf den Schreibtisch, wo ein schwerer, gusseiserner Briefbeschwerer mit dem Logo der französischen Post stand. Kurz sah er sich danach greifen und damit mehrmals auf den Schnurrbärtigen einschlagen.

»Nur um sicherzugehen«, setzte der Mann erneut an, »ist dieser Brief von juristischer Natur, sodass die verspätete Zustellung zu rechtlichen Schritten gegen die Post führen könnte, geht es etwa um eine Erbschaft, Aktiengeschäfte …?«

»Nein, nichts dergleichen«, unterbrach ihn Alain schroff.

Der Schnurrbärtige reichte ihm ein Formular zum Unterschreiben, das Alain nicht einmal durchlas. Er verließ das Gebäude und kam an einem großen Baucontainer vorbei. Bauarbeiter warfen Bretter aus massiver Eiche und Metallstangen hinein, während sie in einer Sprache diskutierten, die er als Serbisch zu identifizieren glaubte. Im Schaufenster einer Apotheke sah Alain einen Spiegel und begutachtete sich darin. Graue Haare und eine randlose Brille, die seinem Optiker zufolge »jünger machte«. Einen alternden Arzt zeigte sein Spiegelbild, einen alternden Arzt, wie es Tausende in diesem Land gab. Ein Arzt, wie sein Vater es gewesen war.

Der Brief war am Morgen mit der Post gekommen, maschinengetippt und mit türkisfarbener Tinte unterschrieben. Oben links war das Logo der legendären Plattenfirma zu sehen, über dem Namen ein Halbkreis, der eine Vinylplatte in Form einer – je nach Sichtweise – auf- oder untergehenden Sonne darstellte. Das Papier war an den Rändern gelb geworden. Alain hatte den Text dreimal gelesen, bevor er sich den Umschlag vornahm; dort stand tatsächlich sein Vor- und Nachname, auch seine Adresse. Alles stimmte, außer dem Datum. 12. September 1983. So stand es auf der Briefmarke mit der Marianne, die seit langem nicht mehr im Umlauf war. Der Stempel war halb verwischt, trotzdem war deutlich zu lesen: Paris – 12/09/83. Alain musste ein hysterisches Lachen unterdrücken. Dann schüttelte er den Kopf, ohne dass das ungläubige Lächeln aus seinem Gesicht gewichen wäre. Dreiunddreißig Jahre, dieser Brief hatte ganze dreiunddreißig Jahre gebraucht, um drei Pariser Arrondissements zu durchqueren. Die Tagespost – eine Stromrechnung, eine Ausgabe des Figaro, eine des Observateur, Werbesendungen, eine für ein Handy, die zweite von einer Reiseagentur, die dritte von einer Versicherungsgesellschaft – war gerade von Madame Da Silva, der Concierge, gebracht worden. Alain wollte schon aufstehen und die Tür aufreißen, um Madame Da Silva hinterherzurufen, woher dieser Brief käme. Aber sie war sicher schon wieder in ihrer Loge, und was sollte sie schon darüber wissen – sie hatte den Brief mit der Post hochgebracht, die der Briefträger bei ihr abgegeben hatte.

Paris, 12. September 1983

Liebe Hologrammes,

mit großem Interesse haben wir Ihr Demotape mit fünf Stücken, das Sie uns Anfang des Sommers haben zukommen lassen, angehört. Ihre Arbeit ist präzise und sehr professionell. Auch wenn Ihnen noch viel Arbeit bevorsteht, besitzen Sie bereits einen ganz eigenen Sound. Das Stück We are made the same stuff dreams are made of hat uns am stärksten beeindruckt. Sie beherrschen die Codes der New und der Cold Wave, denen Sie einen ganz eigenen rockigen Klang verleihen.

Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, um einen Termin zu vereinbaren.

Mit herzlichen Grüßen

Claude Kalan

Künstlerischer Leiter

Der Ton des Briefes war zugleich persönlich und etwas aufgesetzt. Alain fielen die Begriffe »präzise« und »sehr professionell« auf, sowie die etwas schwerfällige Wiederholung des Wortes »Arbeit«. Was folgte, war ermutigend, ja noch mehr: Es war eine Bestätigung. Ja, Sie haben recht, dachte Alain, das Stück We are made the same stuff dreams are made of war das beste, ein Schmuckstück, ein Hit mit Bérengères sanft säuselnder Stimme. Alain schloss die Augen und sah ihr Gesicht gestochen scharf vor sich; ihre großen Augen mit dem stets leicht beunruhigten Blick, ihren kurzen Haarschopf, die Strähne, die ihr in die Stirn fiel; er sah, wie sie ans Mikro trat, es mit beiden Händen umfasste und es bis zum Ende des Liedes nicht mehr losließ. Sie hatte die Augen geschlossen, und eine sanfte, ein wenig raue Stimme drang aus dem Mund des neunzehnjährigen Mädchens. Alain öffnete die Augen. Ein »Termin« – wie oft hatten sie alle fünf dieses kleine Wort wiederholt, das der Welt der Geschäftsleute entstammte. Wie oft hatten sie auf einen solchen Termin bei einer Plattenfirma gehofft: in unserem Büro, Montag um elf. Wir haben einen Termin mit Polydor. Zu diesem »Termin« war es nie gekommen. Die Hologrammes hatten sich aufgelöst. Dieser Ausdruck entsprach übrigens nicht ganz der Wahrheit: Das Leben hatte die Band einfach auseinandergetrieben. Wegen der ausbleibenden Antwort einer Plattenfirma, aus Enttäuschung oder Überdruss war jeder schließlich seiner Wege gegangen.

Véronique, in einen Morgenmantel aus blauer Seide gekleidet, hatte verschlafen die Tür zur Küche aufgestoßen. Alain sah zu ihr auf und hielt ihr den Brief hin. Mit einem Gähnen überflog sie ihn.

»Das muss ein Irrtum sein«, sagte sie.

»Natürlich nicht«, entgegnete Alain und reichte ihr den Umschlag. »Alain Massoulier, das bin ich.«

»Ich verstehe nicht«, sagte Véronique kopfschüttelnd und bedeutete ihm damit, dass komplizierte Rätsel so kurz nach dem Aufwachen nicht ihre Sache waren.

»Das Datum, schau auf das Datum.«

»1983«, las sie laut.

»Die Hologrammes, das war meine Band, meine Rockband, auch wenn wir keinen Rock gespielt haben, sondern New Wave, Cold Wave, um genauer zu sein, so wie es hier steht«, erklärte er und deutete auf die besagte Stelle im Schreiben.

Véronique sah ihren Mann stumm und mit müden Augen an.

»Dieser Brief hat dreiunddreißig Jahre für drei Arrondissements gebraucht.«

»Bist du sicher?«, murmelte sie und drehte den Umschlag um.

»Hast du eine andere Erklärung?«

»Da muss man bei der Post nachfragen«, schlussfolgerte Véronique, während sie sich setzte.

»Ganz genau. Stell dir vor, das lasse ich mir nicht nehmen«, entgegnete Alain.

Dann stand er auf und setzte die Nespresso-Maschine in Gang.

»Mach mir auch einen«, bat Véronique unter erneutem Gähnen.

Alain dachte, dass seine Frau mit den Schlaftabletten wirklich einen Gang runterschalten sollte; sie allmorgendlich mit diesem zerknautschten Spitzmausgesicht zu sehen, war ein recht trauriges Spektakel, ganz abgesehen davon, dass sie sich danach mindestens zwei Stunden im Bad aufhielt, bevor sie geschminkt und angezogen heraustrat. Es waren fast drei Stunden nötig, bis Véronique endlich wie sie selbst aussah. Seit die Kinder aus dem Haus waren, lebten Alain und Véronique wieder zu zweit, wie am Anfang ihrer Ehe. Aber seitdem waren fünfundzwanzig Jahre vergangen, und was anfangs seinen Reiz gehabt hatte, wurde langsam ein wenig mühsam, vor allem wenn sich beim Abendessen langes Schweigen einstellte. Um es zu brechen, sprach Véronique von ihren Kunden und ihren jüngsten Deko-Fundstücken, und Alain erwähnte einige Patienten oder Kollegen, anschließend diskutierten sie über bevorstehende Urlaubsreisen an Orte, auf die sie sich selten einigen konnten.

Rückenschmerzen

Alain musste eine Woche lang das Bett hüten. Am Abend des Tages, an dem der Brief eingetroffen war, hatte er heftige Rückenschmerzen bekommen, die er als Hexenschuss identifizierte, bevor er seine Diagnose zu Ischialgie oder Femoralgie abänderte. Vielleicht war es auch gar nichts Physisches. Er hatte weder schwer gehoben, noch ein verdächtiges Knacken bei einer plötzlichen Bewegung gehört. Psychosomatische Gründe waren nicht auszuschließen, aber welche Ursache die Schmerzen auch immer hatten, jedenfalls lag er jetzt im Schlafanzug im Bett, eine Wärmflasche unter den Lendenwirbel geschoben, nahm Tabletten und bewegte sich wie ein alter Mann durch die Wohnung, mit kleinen Schritten und schmerzverzerrtem Gesicht. Er hatte Maryam, seine Sprechstundenhilfe, beauftragt, bis auf weiteres alle Termine abzusagen und anschließend nach Hause zu gehen.

Der Tag hatte einfach kein Ende nehmen wollen. Als hätte der um dreiunddreißig Jahre verspätete Brief in einer Art Spiegeleffekt die Zeit infiziert: Alles verging langsamer. Um vier Uhr nachmittags hatte Alain das Gefühl, schon seit mindestens fünfzehn Stunden in der Praxis zu sein und den Klagen seiner Patienten zuzuhören. Jedes Mal, wenn er die Tür zum Wartezimmer öffnete, schien es sich erneut gefüllt zu haben. Eine Gastroenteritis-Epidemie war der Grund für den Andrang. Dutzende Male hatte er sich die Erzählungen von Durchfall und Bauchschmerzen schon anhören müssen. »Doktor, ich kacke mir die Seele aus dem Leib!«, hatte ihm der ungeschliffene Schlachter des Viertels mit ausgebreiteten Armen anvertraut. Alain hatte ihn schweigend angesehen und beschlossen, sein Fleisch nicht mehr bei ihm zu kaufen. Dabei hätte der Tag ruhig und beschaulich verlaufen sollen. Da glaubt man, dass man seine Jugendträume begraben hat, dass sie sich im Laufe der Jahre in Dunst aufgelöst haben, und merkt plötzlich, dass dem keineswegs so ist. Der Leichnam liegt offen und angsteinflößend vor einem. Es hätte ein Grab gebraucht, eine Bestattung hätte auf den Brief folgen müssen, etwas Pietätvolles und Friedliches, dazu Weihrauchstäbchen. Stattdessen war die ganze Stadt bei ihm zu Besuch, um ihm abstoßende Geschichten von Därmen, Bauchkrämpfen und Toilettenspülungen zu erzählen.

Jetzt saß ihm Amélie Berthier, acht Jahre alt, in Begleitung ihrer Mutter gegenüber. Sie hatte keine Magendarmgrippe, sondern litt an einer Angina und weigerte sich beharrlich, den Mund aufzumachen. Die kleine Nervensäge saß auf der Untersuchungsliege und entwand sich jedes Mal kopfschüttelnd, wenn Alain sich mit Holzspatel und Taschenlampe näherte.

»Wirst du wohl stillhalten!«, empörte er sich.

Da beruhigte sich das Gör auf einmal und machte, ohne aufzumucken, seinen Mund auf. Als Alain anschließend das Rezept ausstellte, herrschte betretenes Schweigen.

»Sie braucht vielleicht ein wenig Autorität«, murmelte die Mutter halbherzig.

»Das ist möglich«, antwortete Alain kühl.

»Was erwarten Sie, mit einem Vater, der nie da ist …«, fuhr die Mutter fort und ließ das Satzende in der Luft hängen, in der Hoffnung, der Arzt möge nachfragen.

Alain ging nicht darauf ein. Nachdem er sie zur Tür begleitet hatte, gönnte er sich eine kurze Pause in seinem Sessel und massierte sich die Schläfen.

Der Tag war um zwanzig nach sieben mit einem Ekzematiker zu Ende gegangen, der mit einem neuen Schub aufwartete, um auch noch etwas zu diesem Tag beizutragen. Zuvor waren ihm noch eine Ohrenentzündung, eine Blasenentzündung, mehrere Bronchitis und noch einige Magendarmgrippen präsentiert worden. Alain hatte mindestens ein Dutzend Mal den etwas geschraubten Ausdruck »Darmflora« verwendet. Er hatte festgestellt, dass es Magendarmpatienten gefiel, wenn man ihnen verkündete: Ihre Darmflora muss wieder ins Gleichgewicht kommen. Mit einem ernsten Kopfnicken pflichteten sie ihm bei: Nur zu gerne wollten sie ein sorgfältiger Gärtner ihrer Eingeweide werden.

Nachdem er den Ekzematiker selbst zur Tür begleitet hatte, wusch und desinfizierte sich Alain ausgiebig die Hände, bevor er sich anschließend in der Küche großzügig einen Whisky einschenkte, den er fast in einem Zug austrank. Dann ging er zu dem Flurschrank und räumte ihn aus: Bügeleisen, Tauchermasken, Hefter, Strandtücher und Schreibhefte der Kinder verteilten sich auf dem Boden. Eine Frage war ihm den ganzen Tag im Kopf herumgeschwirrt: Hatte er den Schuhkarton mit den Fotos der Band und die Kassette aufgehoben? Er war sich nicht sicher. Er sah ihn genau vor sich, im oberen Schrankfach, wo er jahrelang gestanden hatte. Aber hatte er ihn nur wegwerfen wollen oder hatte er es wirklich getan? Als sich ein Chaos aus unbrauchbaren Gegenständen auf dem Teppich zu türmen begann, bestätigte sich Letzteres. Und doch wollte er in diesem Augenblick nichts anderes, als die Kassette in den alten Yamaha-Rekorder im Wohnzimmer einlegen und sich das Band anhören. Und besonders We are made the same stuff dreams are made of. Er hatte die Musik und Bérengères Stimme den ganzen Tag im Ohr gehabt. »Ich bin so ein Idiot, so ein Idiot …«, jammerte Alain. So war es, er hatte sie weggeworfen, nun fiel es ihm wieder ein, vor zwei oder drei Jahren hatte er an einem langen Osterwochenende entschieden, mit einem großen Müllsack Ordnung im Schrank zu schaffen, er hatte den Karton, wohl ohne ihn überhaupt aufzumachen, hineingeworfen, zwischen alte Rechnungen und ausgetretene Schuhe, die nie wieder jemand tragen würde. Er hatte sogar Sachen von seinen Eltern weggeworfen, die seit Ewigkeiten hier gelegen hatten. Ganz hinten, hinter drei Mänteln, erblickte er jetzt die schwarze Hülle mit dem Gibson-Schriftzug, neben dem Marshall-Verstärker. Er holte sie vorsichtig hervor und öffnete den Reißverschluss. Die schwarzlackierte E-Gitarre glänzte immer noch, die Zeit hatte ihr nichts anhaben können. Vor etwa zehn Jahren hatten die Kinder die Hülle entdeckt, Alain hatte ihnen die Gitarre gezeigt, sich aber geweigert, darauf zu spielen. Dass ihr Vater eine E-Gitarre besaß und eventuell sogar einmal darauf gespielt hatte, hatte sie fasziniert. Alain fuhr mit den Fingerspitzen über die Saiten, zog dann rasch den Verschluss zu und schob das Instrument zurück hinter die Wintermäntel in den Schrank. In diesem Moment spürte er, wie der Schmerz seinen Rücken hochzog. Eine Stunde später lag er im Bett.

Sweet 80s

Alles hatte mit einer kleinen Annonce in Rock & Folk begonnen: Die New-Wave-Band Hologrammes und ihre Sängerin Bérengère suchen einen Gitarristen (elektrisch). Hohes Niveau erwünscht. Sind eine junge Band, aber echt motiviert. Kommt zum Vorspielen, bevor wir berühmt werden! Alain war zum angegebenen Ort gegangen: die Garage eines Einfamilienhauses in Juvisy, das den Eltern des Bassisten gehörte, der ein paar Wochen zuvor auf dieselbe Art rekrutiert worden war. An jenem Nachmittag hatten sich drei Jungs beworben. Alain war ausgewählt worden, nachdem er Eruption von Van Halen, ein bisschen was von Queen und The Wall von Pink Floyd gespielt hatte.

Bands haben immer dieselbe Geschichte: Leute sitzen allein bei sich zu Hause und machen Musik und wollen andere Jungs und Mädchen treffen, die auch allein bei sich zu Hause Musik machen. Weil sie Songs spielen wollen, die sie nicht im Radio zu hören bekommen, weil sie etwas von ihrer Zeit begriffen haben und es mit ihrer Generation, mit dieser großen und mysteriösen Masse, die man »Publikum« nennt, teilen wollen. Bei den Beatles, den Stones, Indochine oder Téléphone hat es genauso angefangen – mit einer Annonce, einer Begegnung, einem Zufall. Wenn man noch sein ganzes Leben vor sich hat und die Möglichkeiten unendlich scheinen, wenn man sich nicht einen Augenblick lang vorstellen kann, eines Tages dreiundfünfzig zu sein – schon der Gedanke bleibt abstrakt. Man ist zwanzig für die Ewigkeit und vor allem: Die Welt hat nur auf einen gewartet. Meist hat noch kein tragisches Ereignis das Leben auf den Kopf gestellt, man hat seine Eltern, alles ist noch intakt. Alles ist möglich.

Gesang: Bérangère Leroy

E-Gitarre: Alain Massoulier

Schlagzeug: Stanislas Lepelle

Bass: Sébastien Vaugan

Piano: Frédéric Lejeune

Musik: Lejeune/Lepelle

Texte: Pierre Mazart

Produktion: Hologrammes und »JBM«

Ein Mädchen, vier Jungs. Das waren die Hologrammes. Fünf Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund, die sich nie begegnet wären, hätte die Musik sie nicht zusammengebracht. Ein Arztsohn aus der Pariser Mittelschicht – Alain. Ein Landei aus dem Burgund, das nach Paris gekommen war, um an der École du Louvre zu studieren, und davon träumte, Sängerin zu werden – Bérangère. Der Sohn eines Zahnarztes aus Neuilly, eingeschrieben in Bildender Kunst, aber nur am Schlagzeugspielen interessiert – Stanislas Lepelle. Der Sohn eines Métro-Fahrers, der sich am Synthesizer austobte und davon träumte, Songkomponist zu werden – Frédéric Lejeune. Und schließlich der Sohn eines Schusters mit einem kleinen Geschäft für Schuh- und Schlüsseldienste, der einen Bass wie kein anderer zum Klingen bringen konnte – Sébastien Vaugan. Dann war Pierre Mazart dazugekommen, ihr Texter, ein paar Jahre älter als sie und ohne Verbindung zur Musik; er verkaufte Kunstgegenstände und wollte Antiquitätenhändler werden. Er beschäftigte sich leidenschaftlich mit Literatur und Poesie und hatte die Herausforderung angenommen, Songs auf Englisch für sie zu schreiben, darunter den, der ihr Hit hätte werden können: We are made the same stuff dreams are made of – »Wir sind aus solchem Stoff wie Träume sind«. Ein Satz von Shakespeare, geheimnisvoll wie eine Zauberformel, der perfekt in die Welt der New Wave passte. Bérangère hatte Pierre auf einer Studentenparty der École du Louvre getroffen. Ihn und seinen jüngeren Bruder, Jean-Bernard Mazart, kurz JBM.

Alain, der ausgestreckt auf seinem Bett lag, übermannten nostalgische Gefühle – sofern es kein Trübsinn war, ein erster Schritt zur nervösen Depression. Auf jeden Fall würde ihm keines seiner medizinischen Hilfsmittel – Stethoskop, Blutdruckmesser, Hustensäfte oder Pillen – dabei helfen, eine Diagnose für diesen Schmerz zu erstellen und ein Medikament dagegen zu finden.

Als es die Hologrammes noch gab, hatte er seine 45er Vinylplatten im Plattenladen oder bei Monoprix gekauft. Dann war der Plattenladen verschwunden, und ein Lebensmittelhändler hatte aufgemacht, dessen lange Öffnungszeiten das Ende des alteingesessenen Félix-Potin-Geschäfts in der Straße beschleunigt hatte – nach wechselnden Besitzern war hier nun ein Handy-Laden, der die neuesten iPhones und iPads verkaufte, auf die man die neueste Musik oder Filme runterladen konnte. Auch der Fotoladen des Viertels hatte dichtgemacht. Bei ihm hatte man Kodak-Filme mit zwölf, vierundzwanzig oder sechsunddreißig Bildern gekauft, von denen manchmal die Hälfte unscharf war, wenn man sie eine Woche nach Abgabe des Films wieder abholte. Heute konnte man mit jedem Telefon mehr als dreitausend Fotos machen, die sofort sichtbar wurden und oft von beeindruckender Qualität waren. Allein bei dem Satz »Warte, ich mache ein Foto mit meinem Telefon«, dachte Alain, hätten vor dreiunddreißig Jahren alle geglaubt, man sei aus der Klapsmühle ausgebrochen. Zu telefonieren, während man die Straße entlangging, war 1983 nicht einmal ein Traum, nicht einmal eine vage Idee gewesen. »Wozu?«, hätten die meisten wohl gefragt, wenn man ihnen ein iPhone angeboten hätte. Was blieb von den Achtzigern noch übrig? Wenig – eigentlich fast gar nichts, war Alain versucht zu denken. Aus sechs Fernsehkanälen waren inzwischen über 150 geworden, je nach Satellitenvertrag. Wo es früher eine Fernbedienung gegeben hatte, musste man nun mit dreien jonglieren (für Digitalrekorder, Flachbildschirm und VDSL-Box). Diese Geräte mussten ständig neu gekauft werden, und Dreiviertel der Knöpfe blieben unverständlich. In der digitalen Welt war alles möglich, während man allein in einem Café saß. Über das Internet hatte man unbegrenzten Zugang zu allem, von Harvard-Vorlesungen bis zu Pornofilmen. Die abwegigsten Songs, die früher nur ein paar Freaks auf drei Vinylplatten über den Erdball verstreut besessen hatten, waren nun auf Youtube jedem offen zugänglich. Lexika wurden nicht mehr verlegt – alles war auf Wikipedia zu finden. Das sehr professionelle Medizinlexikon mit seinen schrecklichen Fotos waren jedem Idioten durch wenige Klicks zugänglich. Es gab Internetforen, in denen Patienten Nachwuchsmediziner spielten. In endlosen Diskussionen, die sich manchmal jahrelang hinzogen, tauschten Laien völlig unkontrolliert falsche Diagnosen und ungeeignete Behandlungsmethoden aus. Schon seit langem musste Alain ertragen, dass seine Patienten ihn mit dem berüchtigten »Ja, Herr Doktor, aber im Internet habe ich gelesen …« unterbrachen.

Und was war von den Idolen jener Jahre übrig geblieben? David Bowie hatte sich aus seiner britischen Einsamkeit nur zurückgemeldet, um uns ausgerechnet dann für immer zu verlassen, als sein letztes Album erschien. Darauf befand sich sein Testament, der Song Lazarus, begleitet von einem Video, dessen Friedhofsstimmung niemandem entging. Bono von U2 kümmerte sich seit fünfzehn Jahren den Großteil seiner Zeit um notleidende Völker und träumte wohl davon, Generalsekretär der UNO zu werden – der Posten würde ihm vielleicht eines Tages tatsächlich angeboten werden. Durch plastische Chirurgie entstellt, hatte Michael Jackson sein Leben in der Hülle eines schlafmittelabhängigen Quasi-Transsexuellen mit einer abschließenden Überdosis beendet, nachdem die letzten Jahre seiner Karriere mit abstoßenden Geschichten über sein Verhältnis zu kleinen Jungen getrübt worden waren. Was den mysteriösen Prince betraf, so war er nur noch sporadisch auf der Bildfläche erschienen, bevor man ihn leblos in seinem Studio in Chanhassen auffand. Seine Konzerte waren nie angekündigt worden und fanden im Geheimen statt, neue Songs hatte man nur im Internet herunterladen können, falls es denn überhaupt ein Publikum dafür gegeben hatte.

Natürlich waren da die Idole von heute, Alain wusste, wer Eminem, Adele, Rihanna und Beyoncé waren, aber darüber hinaus … Von den wenigen Malen, die er sie auf den Musiksendern gesehen hatte, wusste er, dass die meisten Songs heutzutage entweder Rap oder Pop, manchmal auch eine ausgeklügelte Mischung aus beidem waren, und dass in den Videos junge, stark geschminkte Frauen, die wie Prostituierte gekleidet waren, Playback singend vor funkelnden Limousinen mit den Hüften wackelten. Die Songs ähnelten sich, hatten durchaus einen Drive, aber richteten sich nur noch an ein launenhaftes jugendliches Publikum, das sie kurze Zeit später schon wieder vergessen hatte. Mit diesem Problem waren die Hologrammes nie konfrontiert worden: Niemand hatte sie vergessen können, da sie nie jemand gekannt hatte.

Echt motiviert

Sie trafen sich an den Wochenenden. Meistens in Juvisy, in der Garage des Kalksteinhauses von Sébastien Vaugans Eltern. Dafür mussten sie den Peugeot 204 von Sébastiens Vater herausfahren und ihn in einer Nebenstraße parken. Vaugan, der gerade seinen Führerschein gemacht hatte, kümmerte sich um dieses Manöver. An der hinteren Wand der Garage hingen zahlreiche Werkzeuge, davor stand eine Drechslerbank, auf der der Schuhmacher den Tisch und die Stühle für sein Esszimmer selbst gebaut hatte. Dort hing auch ein altes Plakat der kommunistischen Partei, das aus den sechziger Jahren stammen musste und das die Arbeiter zur Revolution aufrief – Vaugans Vater war in der Partei, aber ihm war darüber nichts zu entlocken, wenn es nicht gerade um den Bass oder Schallplatten ging, hielt er sich äußerst bedeckt.

Bérangère war Lepelle eines Nachmittags begegnet, als sie ihren aktuellen Freund an der École-des-Beaux-Arts treffen wollte. Im Innenhof hatte gerade die Blaskapelle der berühmten Kunsthochschule geprobt, Lepelle war für die große Trommel zuständig. In einer Pause wagte er es, die junge Frau anzusprechen, die ihnen beim Spielen zugesehen hatte, während sie ihre Zigarette rauchte.

»Das war Mist, was du da gehört hast, ich kann mit der großen Trommel und dieser verstaubten Kapelle nichts anfangen. Schlagzeug, das ist mein Ding, ich will zu einer Band gehören, einer richtigen Band. Ich will Schlagzeuger werden.«

»Wie Charlie Watts?«, fragte Bérangère.

»Besser als Charlie Watts!«, antwortete Lepelle, »Charlie Watts ist nicht so gut, aber cool, dass du ihn erwähnt hast, von den Stones kennen die Leute meistens nur Mick Jagger oder Keith Richards. Stehst du auf Musik?«

Bérangère antwortete, dass sie singe. Vor zwei Monaten hatte sie eine Piano-Bar in einem Keller in der Nähe von Notre-Dame gefunden, L’Acajou. Das Vorsingen war gut gelaufen, und sie sang dort an zwei Abenden in der Woche von zehn Uhr bis Mitternacht für 150 Francs den Abend, ein schönes Taschengeld. Sie sang Lieder von Barbara, Gainsbourg und manchmal von Sylvie Vartan, aber ihr Ding, das war Bowie, und vor allem die Wave. Lepelle ging eines Abends vorbei und unterhielt sich mit dem Pianisten. Dieser war seinen eigenen Angaben zufolge ein bisschen »alt«, um eine Band aufzubauen, aber er kenne da einen »Kleinen« – der Sohn eines Freundes vom Militär –, der sehr gut am Synthesizer sei und Frédéric heiße. Er gab ihnen die Nummer, und Frédéric Lejeune machte mit. Synthesizer, Schlagzeug, Gesang, die ersten drei der Hologrammes spielten auf Freiluftkonzerten und auf kleinen Vorortbühnen.

Eines Abends wagte sich Lepelle vor. »Und wenn wir miteinander ausgingen?«, schlug er Bérangère vor. »Du bist schon echt hübsch.«

»Danke für das ›schon‹.«

»Nein, so war das nicht gemeint, das kapierst du doch …«

Peinliches Schweigen entstand, dann erhielt Lepelle seine Antwort: »Du bist klasse, Stanislas, aber ich stehe nicht auf dich.«

»Gut«, sagte Lepelle leichthin. »Lass uns die Band nicht damit belasten, ich habe ohnehin einiges laufen an der Hochschule, ich weiß gar nicht mehr, wohin mit all den Weibern«, log er.

Es wurde entschieden, die Band zu erweitern. Sie konnten nicht zu dritt bleiben, sie brauchten einen Bass und eine E-Gitarre. Außerdem wollten sie sich nicht mehr damit zufriedengeben, Cover zu spielen – sie mussten eigene Songs schreiben. Frédéric Lejeune komponierte zwar hübsche Melodien, aber es fehlte ihnen, Lepelle zufolge, »an Ehrgeiz«. Ein Gitarrist und ein Bassist würden einen neuen Ansatz mitbringen. Also setzten sie eine Annonce in Rock & Folk. Zehn Bassisten stellten sich vor, die meisten blieben weit hinter ihren Erwartungen zurück, bis Vaugan, ohne ein Wort zu sagen, seine Finger auf die Saiten legte.

Am Ende des Stücks schaute er auf. »Ich mach das nicht oft, das ist mein erstes Vorspielen«, murmelte er.

»Nun, es ist auch das letzte«, erwiderte Lepelle, »weil du bei uns bleibst. Findest du nicht auch, Bérangère?«

Dann fand das Vorspielen für die Gitarristen statt, und Alain wurde genommen. Die Hologrammes waren zu fünft.

Während Lejeunes Melodien sich weiterentwickelten, Bérangères Stimme immer sicherer wurde, Alain seine Soloeinlagen zwischen den Nächten, die er seinem Medizinstudium opferte, perfektionierte, Lepelle seine Kurse an der Kunsthochschule vernachlässigte, um an den »Drums« zu arbeiten, und Vaugan trotz der Vorbereitung auf seine Prüfung zum Schreinergesellen immer noch genauso gut spielte, machten ihre Songtexte ihnen nach wie vor Probleme. Lepelle hatte für drei Titel eine erste Rohfassung geschrieben, aber seine Texte waren recht erbärmlich: Es ging um geheimnisvolle Mädchen und eine endlose Nacht, im Mondschein durchwacht. Alain hatte versucht, einen Text zu schreiben, der aber niemanden überzeugt hatte, Vaugan wollte es gar nicht erst versuchen, genau wie Lejeune, und die von Bérangère hatten sie notgedrungen gespielt, auch wenn sie in der Band als zu »weiblich« galten.

Nachdem sich die Mietpreise für Studios, die diese Bezeichnung verdienten, als unerschwinglich herausgestellt hatten, hatten sie ein ganzes Wochenende lang ein paar Songs in der Garage von Vaugans Vater aufgenommen und dabei manchmal mitten im Stück unterbrechen müssen, wenn ein Motorroller vorbeifuhr oder der Hund des Nachbarn bellte. Der Klang war recht bescheiden, aber für ein Demotape reichte es. Bevor sie es an eine Plattenfirma schickten, brauchten sie ohnehin noch »ein echt fetziges Stück«, wie Alain es ausdrückte.

»Du hast recht, Alter«, hatte Lepelle entschieden, »wir brauchen einen Texter und ein richtiges Studio. Und dann müssen wir auf Englisch singen, wenn wir auf der ganzen Welt bekannt werden wollen. Indochine ist nicht genug für uns, Téléphone auch nicht. Wir werden besser als U2, besser als die Eurythmics, besser als Depeche Mode. Wir sind die Hologrammes und wollen ganz nach oben!«

Blaue Worte

Eine Idee war in ihm aufgekeimt. Eine Idee, die als Arzneimittel gegen dieses diffuse Gefühl von Schwermut und Ungerechtigkeit helfen sollte: Er würde Kontakt mit ihnen aufnehmen. Warum sollte er als Einziger wissen, dass sie einen Termin bei Polydor bekommen hatten – mit Songs, von denen er obendrein keine einzige Aufnahme mehr besaß. Unter Schmerzen stand Alain auf und ging in sein Sprechzimmer, dort stieß er sich beinahe an der Untersuchungsliege, ließ sich dann mit Mühe in seinen Sessel sinken und schaltete den Computer ein. Auch wenn sie mit der Musik keine Karriere gemacht hatten, waren manche Mitglieder der Hologrammes nicht unbekannt geblieben. Sébastien Vaugan war leicht zu orten – seine Billard-Schule, die ihm als Hauptquartier diente, stand in den Gelben Seiten, aber Alain wollte wenn möglich vermeiden, ihn um irgendetwas zu bitten. Der dicke, schüchterne Junge mit den goldenen Bassfingern war eine rechte Sau geworden. Vaugan, der nur noch mit seinem Nachnamen gerufen wurde – dreiundfünfzig Jahre alt, muskulös, schwarzes T-Shirt und Lederjacke, rasierter Schädel und loses Mundwerk –, war Kopf einer rechtsextremen Splittergruppe, genannt WMA, Weiße Macht des Abendlandes. Er trieb schon seit mehreren Jahren im Netz sein Unwesen und war wegen Volksverhetzung, Beamtenbeleidigung gegen Polizisten und Richter und sogar wegen Journalistenbeleidigung verurteilt worden. Wie ein Phantom aus vergangenen Zeiten war er mehrere Jahre hintereinander und an den verschiedensten Orten wieder in Alains Leben aufgetaucht. Zuletzt war er ihm vor sechs Monaten in einem Restaurant begegnet, davor hatte er ihn im Baumarkt, auf dem Jahrmarkt am Palais des Tuileries und ein anderes Mal am Gepäckband am Flughafen Orly getroffen. Er war nie allein gewesen, sondern stets in Begleitung von jungen kurzhaarigen Männern mit grimmigem Gesichtsausdruck. Jedes Mal wirkte Vaugan ehrlich erfreut, Alain zu sehen, jedes Mal versprach dieser, mit ihm etwas trinken zu gehen, jedes Mal meldete er sich dann doch nicht, und Vaugan schien ihm das nicht nachzutragen. Alain fand jedoch eine erneute Begegnung, die dieses Mal zudem nicht aus Zufall geschähe, nicht zwingend notwendig.

Als die bunten Buchstaben von Google auf dem Bildschirm erschienen, tippte Alain »Stan Lepelle« ein. Ihr ehemaliger Schlagzeuger hatte seinen Vornamen von »Stanislas« zu »Stan« geändert und war ein aufsteigender Stern am Kunsthimmel. Vor zwanzig Jahren hatte er mit einer Installation aus dreißigtausend Anspitzern und Bleistiften zwischen den Säulen von Burens Werk Les Deux Plateaux auf sich aufmerksam gemacht. Er hatte dort eine Woche lang gesessen, Tag und Nacht, und hatte alle Stifte bis zum letzten so lange gespitzt, bis