9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rowohlt Repertoire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Renate Dorrestein klagt in dieser spannenden autobiographischen und zugleich moralisch fiktiven Erzählung die natürliche Ordnung der Dinge an, in der Frauen, die an die romantische Lie-hi-be glauben, verrückt werden, sterben müssen oder anfangen zu schreiben. Anstoß für diese bitter-ironische Auseinandersetzung ist das unbegreifliche Rätsel, das ihr die Schwester aufgegeben hat: die Selbsttötung im Alter von zwanzig Jahren. Der Grund: Männer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 188

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.

Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.

Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire

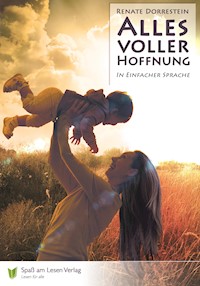

Renate Dorrestein

Die Mühlen der Liebe

Aus dem Niederländischen von Helga van Beuningen

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Über Renate Dorrestein

Renate Dorrestein, 1954 in Amsterdam geboren, ist eine niederländische Autorin, Journalistin und Feministin.

Inhaltsübersicht

Of what has been and might have been

And who was changed and who was dead

Longfellow

Alle Männer in diesem Buch sind Karikaturen.

Das hat sich historisch so entwickelt.

Für meine Eltern

Krönen Sie Ihre Liehiebe

Zu einer Musik, die nur sie hören kann, tanzt die verrückte Lydia für ihren Liebsten, den nur sie sehen kann. Mitten auf der Straße tanzt sie, und ihr marmeladenfarbenes Medusenhaar weht in Strähnen hoch, so daß es aussieht, als wüchsen ihr krumme Speichen aus dem Kopf. In den roten Holzschuhen wirken ihre nackten Beine weiß und mager.

Jedesmal wenn mein Blick von der Arbeit abschweift und ich einen Moment lang vom Schreibtisch aus hinausstarre, sehe ich, wie meine Nachbarin sich zwischen den parkenden Autos im Kreis dreht und wirbelt – paß doch auf, Lydia, in deinem Kopf herrscht doch schon so ein Durcheinander! Ich muß sie hereinrufen und ihr einen Tee kochen, bevor wieder jemand aus der Straße die Polizei oder das Gesundheitsamt anruft. Sie nennen es Nächstenliehiebe, wenn sie Ambulanzen auf meine Nachbarin hetzen. Ich frage mich oft, wo wir blieben, wenn uns keine Liehiebe zuteil würde.

Diesseits des Fensters, hinter dem Lydia tanzt, sitze ich mit meinen trübsinnigen Gedanken und schreibe meine Memoiren. Ich bin immerhin schon vierunddreißig, und man weiß nie, wann und woran man zugrunde gehen wird (meine Schwester sprang von einem Hochhaus, noch bevor sie erwachsen war). So mische ich jetzt, wo ich es noch kann, meine Erinnerungen und ziehe gespannt Karten aus dem Fächer: Alles muß mal zu Papier gebracht werden, und dieser Moment ist nicht schlechter als irgendein anderer.

Ich bin zum Beispiel neun und schrecklich unglücklich. Heulend laufe ich, meine zweijährige Schwester am Arm mitzerrend, hinter einem Auto her, das gerade aus unserer Straße fährt. Ein Auto, voll beladen mit Nachbarkindern, zehn oder zwölf an der Zahl, ein Kind ist etwas Handliches, biegsam und nicht allzu groß, von der Sorte paßt eine Menge in einen Opel Kadett. Ich weiß, wohin sie fahren, die ganze Meute. Der nette Onkel aus dem Zigarrenladen nimmt sie mit in den Wald, wie so oft Sonntag nachmittags. Er hat eine Tüte voll Speckgummis und Salzlakritz dabei. Die verteilt er, im Weidengehölz am Bach. Er gibt jedem gleich viel, aber manche Kinder bekommen noch etwas extra: Die dürfen auf seinen Schoß, die werden von ihm am Bauch gestreichelt.

Ich bin eine der Glücklichen, die oft bei ihm sitzen dürfen. Er sagt, wenn die Sonne auf mein Haar scheint, sieht es aus, als trüge ich eine Krone mit lauter Lichtern auf dem Kopf. Wie Santa Lucia, sagt er, während seine große, warme Hand liebkosend über meinen Bauch abwärts streicht. Ich lasse die Beine links und rechts von seinen Knien herabbaumeln und drehe die Zehen vor lauter Glück auswärts.

Durch einen Tränenschleier sehe ich ihn davonfahren, und ich schüttle meine kleine Schwester durch, weil ich ihretwegen zu spät gekommen bin. Mit ihren kurzen, plumpen Beinen und dem dicken Krötenleib hat sie mich aufgehalten. Ohne sie bin ich flink wie ein Wiesel, ohne sie wäre ich rechtzeitig dagewesen. Wenn ich heute nachmittag nicht auf meine gräßliche Schwester hätte aufpassen müssen, diesen Unglückswurm, Fettsack, dieses vollgestopfte, dumme, faule Ferkel, dann hätte ich heute nachmittag einen Schoß zum Sitzen gehabt. Ich gebe ihr einen Schubs, und sie fällt auf dem Bürgersteig auf die Knie. Wie ein nasser Sack. Treten und schlagen könnte ich sie, diesen Wackelpudding. Ich ziehe ihr die Schleife aus dem Haar, die Mama immer um eine mit einem Gummi zusammengefaßte Strähne bindet, damit meine Schwester von einem Schwein zu unterscheiden ist. Ich werfe das Band in den Gully. Wenn wir nachher nach Hause kommen, wird Mama sie tüchtig ausschimpfen. Geschieht ihr recht, geschieht ihr recht. Von mir aus kann meine Schwester tot umfallen!

Ich bin erst am Anfang, und schon lüge ich! Das kann nicht meine Erinnerung sein! Ich habe sie bestimmt einer gestohlen, die mir mal arglos etwas von ihrer Jugend erzählte. Blitzschnell wie immer werde ich mir diese Geschichte geschnappt haben, um sie in mein Leben einzuflechten, allein schon deshalb, weil eine Schwester darin vorkam. Jetzt habe ich nur noch meine Brüder, die alle sieben Leichtmatrosen geworden sind und in See stachen – tschüs. Und Mare natürlich, ich habe auch noch meine ältere Schwester, aber sie ist Nonne geworden, und das bedeutet, daß ich sie ebenfalls nicht zu Rate ziehen kann, da ich hier ja von der Liehiebe spreche. Wovon handeln Memoiren denn sonst schon, wenn nicht von der Liehiebe: der romantischen und der familiären, die meist die Folge davon ist – denn von Liehiebe bekommt man schließlich Kinder, nicht wahr?

Ich nicht. Schon vor zehn Jahren habe ich mir die Eileiter mit Stahlringen abbinden lassen, links ein Ring, rechts ein Ring. Eigentlich wollte ich sie nach dem üblichen Verfahren verschmort haben, aber der Arzt fand mich dafür zu jung. Diese Klemmen könne er jedenfalls ruck, zuck wieder entfernen, wenn ich’s mir später anders überlegen sollte, sagte er, wohingegen Verschmoren nicht mehr rückgängig zu machen sei. Starke Beispiele kannte der Arzt, von Frauen, die es sich anders überlegten. Schließlich komme es oft vor, daß man erst später im Leben der wahren Liehiebe begegne und diese Beziehung mit einem Kind krönen wolle, sagte er.

Zum Glück brauche ich noch immer keine Krönung meiner Liehiebe: Ich lebe allein, auch wenn das manchmal Erstaunen hervorruft, da in jeder Frau der Urwunsch nach Märtyrertum und Selbstaufgabe vorausgesetzt wird, desgleichen eine unbändige Leidenschaft fürs Backen und Braten: Die Liehiebe nicht auf die übliche Weise zu betreiben gilt als einigermaßen widernatürlich.

So fragte mich neulich ein neu zugezogener Steppke aus der Nachbarschaft argwöhnisch, ob ich hier wirklich und wahrhaftig ganz allein wohne. Drei Jahre alt! Der muß noch mehr als elfmal so lange leben wie ich, bevor er genauso gescheit ist! Er war als Ritter ausstaffiert, als er mir diese Frage stellte: mit einem Brustharnisch aus Plastik, einem Helm, einem Schild und einem schwungvollen Umhang.

So schöne Klamotten hatte ich nicht, als ich klein war. Ich war Ivanhoe in einem aufgeschnittenen Margarinekarton als Harnisch, darunter ein Badeanzug und Gummistiefel. Meine Schwester war Lady Rowena, in einer Gardine. Es war meine Aufgabe, sie zu retten. (Dies sind bessere Erinnerungen. Ich rettete sie oft. Ich war ein tapferes und zuverlässiges Kind, das seine kleine Schwester unzählige Male vor großen Gefahren bewahrte.)

«Ja hast du denn gar keinen Papa?» fragte der Knirps, der Ritter, beschützend. Ich verstand, daß Papa in seinem Vokabular Ehemann bedeutete.

«Nein», sagte ich, «ich wohne hier allein.»

Der kleine Ritter sah mich, mit bohrendem Blick unter seinem Helm hervor an. «Darf man das denn?» fragte er schließlich.

Tja, Kind, was soll ich da sagen. Ich halte es soweit wie möglich geheim und lasse mir zur Tarnung möglichst viel Post hierherschicken, auf der für jedermann deutlich zu lesen steht, daß ein Herr Dorrestein in diesem Haus der glückliche Besitzer einer ganz persönlichen Glücksnummer geworden ist.

Ich hätte dem Dreijährigen auch sagen können, daß ich tatsächlich einen Vater habe. Es wäre schließlich keine Lüge gewesen. Ich habe einen Vater, der übrigens lieber Jesuit geworden wäre. Und eine Mutter, die dazwischenkam, weil sie im Krieg Suppe für Untergetauchte kochte. Sie trug die Haare nach der damaligen Mode frisiert: vorn eine Rolle, eine Art Welle, wie im Meer. Mein Vater, der untergetaucht war, sprang hinein.

In meiner Familie kursiert das Geheimnis, daß mein Vater meiner Mutter kurz vor der Hochzeit einen Brief schickte, um die Verlobung zu lösen. Schriftlich. Also er war keiner, den man heiraten sollte. Keiner, mit dem man zehn Kinder bekommen sollte, von denen sieben in See stechen würden, eins Nonne werden, eins von einem Hochhaus springen und eins alles aufschreiben würde. Mein Vater war Schuster und hatte ein kärgliches Einkommen. So was ist ein guter Satz.

Aber nachdem mein Vater seine Bombe losgelassen hatte, wurde ihm seltsam zumute. «Wie denn, Papa?» flüsterten wir als Kinder, aber es blieb unspezifiziert seltsam, als ob darüber nicht mehr zu sagen wäre. Von allen Menschen sind Väter am unzulänglichsten, was Gefühle anbelangt, das lernt man schon als Kind. Es hat sich nun einmal historisch so entwickelt, daß Männer sich nicht auf Emotionen einlassen, sondern auf wichtigere Dinge: «Fucking whores and puking in the streets», wie Hemingway mal sagte.

Wie dem auch sei, in jener Nacht tat mein Papa kein Auge zu. Um fünf Uhr stand er auf, fuhr auf dem Rad mit den hölzernen Kriegsreifen zum Elternhaus meiner Mutter und wartete dort unter der Hecke auf den Postboten, um seinen eigenen Brief abzufangen. So hat jede Liehiebe ihre Geheimnisse.

Die Früchte dieser Liebe waren nacheinander: Mare, ich, meine Schwester und zwischen uns meine Brüder. Sie wurden übrigens keine Leichtmatrosen, die scheint es heutzutage nicht mehr zu geben, folglich wurden sie Maschinisten oder, wie sie lieber sagen, Bordmechaniker. Sie kennen sich bestens mit Kolben, Zylindern und Pumpen aus. Sie sind ewig ölverschmiert. Sie trinken gern Schnaps.

Daß ich nur noch meine Brüder und Mare habe, ist etwas, was mir hauptsächlich am Tage bewußt ist. Meine Träume kümmern sich nicht um den Tod, sie zaubern mit verwirrender Regelmäßigkeit mitten in der Nacht meine Schwester hervor, deren Anwesenheit mir, während ich schlafe, so normal und selbstverständlich erscheint, daß ich mir beim Aufwachen kaum klarmachen kann, daß die, die wir liebhatten und verloren, nie mehr dort sind, wo sie waren, sondern immer dort, wo wir sind. Wenn ich nach einem solchen Traum die Augen öffne, erwarte ich, auf dem Dachboden der Schuhmacherei zu sein, wo in drei Betten nebeneinander Mare, meine Schwester und ich schliefen.

Was Mare anbelangt – sie hatte bei uns zu Hause die schwierige Rolle der ältesten Tochter: Als erstgeborener Liebling unseres Papas und damit Feindin unserer Mama verkörperte sie das klassische Geheimnis jeder Familie. Was hat man davon, Papas Lieblingskind sein zu dürfen, wenn man von morgens bis abends mit Mama zusammensein muß? Es gibt eben mal Zoff, wenn man zwanzig Jahre lang so dicht aufeinanderhockt, in allen Varianten der Abhängigkeit. Ach, und so wuchsen wir heran und lernten das Leben kennen. Wir waren im Grunde nicht anders als alle anderen Familien damals: Meine Jugend spielte sich in der Steinzeit ab.

Aber jetzt bin ich nicht mehr klein. Ich bin vierunddreißig. Und meine Schwester ist für immer zwanzig. Ich rase ihr davon in der Zeit. Jedes Jahr fällt es mir schwerer, sie zu begreifen und zu ergründen. Mädchen ihres Alters träumen von Jungen, glaube ich.

Während ich dies schreibe, steht ihr Foto wie immer auf meinem Schreibtisch, das einzige Foto, das ich von ihr besitze. Alle Kinderfotos von uns beiden habe ich in einer Zeit zerrissen, in der mir das Bewußtsein, daß wir zwar eine gemeinsame Vergangenheit, aber keine geteilte Zukunft mehr hatten, unerträglich war.

Auf dem Foto hält sie den Kopf mit den dunkelblonden Haaren nach vorn geneigt, so daß ihr Gesicht fast verborgen ist. Wie ich diese Haltung kenne und hasse! Ein Beispiel: In den letzten Jahren ihres Lebens nahm ich sie manchmal abends mit in die Dünen, um den Nachtigallen zu lauschen. Ich sehe uns noch über den Sandweg laufen, der zu dem Vogeltümpel führte, ich unerschrocken vorneweg durch die Dämmerung. Ich möchte eigentlich, daß sie sich an meinem Rockschoß festhält: Ich werde dich sicher führen, ich kenne den Weg. Hier setzen wir uns hin. Nicht dort, hier, hör auf mich! Ich weiß, wo die Nachtigall steckt!

Ergeben setzt sie sich in den Sand und läßt den Kopf hängen, so daß ihre Haare das Gesicht verdecken. Sie zieht die Ärmel ihres Pullovers so weit hinunter, daß ihre Hände darin verschwinden. Meine Rumpfschwester. Aber so halt dich doch an mir fest! Ich bin sieben Jahre älter und klüger als du! Guck dir doch bei mir ab, wie man lebt – ich bin beliebt und habe Erfolg, und wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, sagen die entzückten Veranstalter, sie hätten keinen so vollen Saal mehr gehabt seit dem Abend über paranormale Heilmethoden – sitz doch nicht so bockig in dich selbst versunken da, mit hochgezogenen Schultern, krummem Rücken, hängendem Kopf. Laß mich rein, in diesen Kopf.

Die Nachtigall beginnt zu schlagen. Es wird ihr nicht leichtfallen, dabei unzufrieden und lebensmüde zu bleiben. Ich berühre ihr Knie. Sie schüttelt mich ab. Sie kann es nicht ertragen, wenn jemand diesen vollgestopften, purgierten, vollgestopften, purgierten, vollgestopften, purgierten Körper anfaßt, den sie selbst so haßt.

Damals glaube ich noch, daß man aus solchen Gedanken herauswächst, wie aus Kleidern, die einem zu klein werden. Ich glaube nicht, daß sie soviel ißt und deshalb so viele Abführpillen nehmen muß, wie sie behauptet. Ich glaube, daß ihr Eßproblem, wie sie es nennt, ein vorübergehendes Problem ist – so etwas wie die letzte Kinderkrankheit, die uns, so lästig sie auch sein mag, zu gesunden, starken Erwachsenen macht. Ich glaube nicht, daß jemand allen Ernstes abwechselnd hungert und exzessiv ißt, zumindest nicht auf Dauer. Ich glaube noch, daß sich obsessives Verhalten, Zwangsvorstellungen und Ängste überwinden lassen, wenn man nur will. Ich glaube noch, daß man sich glücklich preisen darf, wenn man eine Schwester hat, die sich Dünenspaziergänge in der Dämmerung ausdenkt. Ich bin noch jung genug, an all dies zu glauben, aber schon ein ganzes Stück älter, als meine Schwester je werden sollte.

Ich war damals freie Journalistin. In Opzij schrieb ich, daß die Insassen psychiatrischer Einrichtungen zu drei Vierteln Frauen sind. «Das liegt nicht an einer schwächeren geistigen Gesundheit, sondern an den vielen krankmachenden Faktoren, die es im Leben einer Frau gibt: Miteinander im Konflikt stehende Anforderungen und Beschränkungen machen es fast unmöglich, den Auftrag, eine normale Frau zu sein, zu erfüllen, was zusätzlich noch dadurch erschwert wird, daß alles, was bei Frauen als normal angesehen wird, bei anderen Menschen als nicht erstrebenswert gilt.» In Viva schrieb ich, daß Anorexia und Bulimia nervosa überwiegend Mädchenkrankheiten sind. «Ein gestörtes Eßverhalten muß als unbewußte Auflehnung gegen die Normen verstanden werden, die Frauen und Mädchen von der Gesellschaft auferlegt werden, Auflehnung gegen das Schönheitsideal der schlanken Schaufensterpuppe, aber auch gegen die geheime Ordnung dieses Ideals: Frauen dürfen vor allem nicht zuviel Platz einnehmen.»

Ich bekam manchmal Briefe von Leserinnen, die behaupteten, meine Analysen hätten ihr Leben verändert.

So stelle ich mir die Hölle vor: Ich sitze vor einem riesigen Bankett, das ich Bissen für Bissen, bis zum Erbrechen und darüber hinaus, ganz allein aufessen muß, während ich gleichzeitig meiner Schwester meine lebensverändernden Artikel vorlesen muß.

In Wirklichkeit fing ich kurz nach ihrer Beerdigung mit einer Diät an. Weil ich gut und gern sieben Kilo zugenommen habe, seit ich aufgehört habe zu rauchen. Ich lieh mir eine Waage und eine Kalorientabelle von meiner Nachbarin Lydia, die immer alles im Haus hatte, was Frauen im Haus zu haben haben. Nach einer Woche war ich so auf den Geschmack gekommen, daß ich nur noch eine Art flüssigen Kitt zu mir nahm, der als Mahlzeitersatz bezeichnet wurde. Es gab mir ein herrliches Gefühl der Kontrolle über meinen Körper, ihn so auszuhungern. Hier war ich der Boss! Was sich meiner Macht auch sonst alles entzogen haben mochte, hier hatte ich das Sagen!

Ich konnte nicht mehr aufhören.

Die Kilos purzelten nur so. Ich kaufte mir ein Rennrad, weil meine Oberschenkel auf einmal so unproportional dick waren. Ich fuhr damit durch die Stadt und sah überall Essen. In Schaufenstern, in den Händen herumschlendernder Menschen, auf Plakaten. Ich entdeckte, daß es in meinem Wohnort einen Konditor gab, der seine Waren aus Reklamegründen in einem Auto ausfuhr, auf dem ein riesiger Mohrenkopf aus Kunststoff und Styropor, fast lebensecht, prangte. Ich konnte locker mit ihm mithalten.

Manchmal kroch ich nachts fast wahnsinnig vor Hunger aus dem Bett und schaute in alle Küchenschränke. Da standen meine Dosensuppen, meine Puddingpäckchen, meine Schnittbohnengläser. Ich weidete mich an ihrem Anblick, ich mußte gewaltige Mengen an Speichel hinunterschlucken, und ich dachte mir noch etwas Subtileres aus: an einer geöffneten Thunfischdose genüßlich riechen und sie dann wegwerfen.

Ich konnte nicht mehr aufhören.

Eines Tages brach Lydia in Tränen aus, als sie mich sah. Es ließ mich kalt, daß sie meinetwegen heulte. Was bildete sie sich bloß ein? Daß es mir etwas bedeutete, wenn sie sich Sorgen um mich machte? Sie wollte sich ja nur selbst ein edles Gefühl verschaffen, genau wie all die anderen, die sich einmischten und meinten, sie kämpften um mein Glück und ich hätte das gefälligst zu würdigen. Sie wurden böse und ungeduldig, wenn ich nicht auf ihre Vorschläge, Lösungen, Beschwörungen einging. Sie fühlten sich in ihrer Ehre gekränkt, wenn es ihnen nicht gelang, meine Angelegenheiten ruck, zuck in Ordnung zu bringen. Diese Arroganz!

Ich konnte nicht mehr aufhören.

Ich hätte nie gedacht, daß ich mich so kurz nach dem Tod meiner Schwester bereits wieder so phantastisch fühlen würde, so stark, so gefaßt. Ich hätte gedacht, daß ich mindestens ein Jahr lang völlig am Boden zerstört sein würde, zu nichts fähig, in abgrundtiefer Trauer versunken. Ich hätte gedacht, ich würde mich so verlassen und allein fühlen, daß ich mit den Wänden und Möbeln sprechen würde. Aber ich war gar nicht allein. Ich hatte einen unzertrennlichen Gefährten. Mein Hunger war mir noch näher als mein Schatten, mein Hunger würde mich nie verlassen, darauf würde ich schon achten.

Mare war diejenige, die mich da herausriß. Das war mehr, als ich verdiente, denn ich war ihr nie eine nette Schwester gewesen. Sie sagte nur: «Schön einfach, du tust es schließlich aus freien Stücken.»

Ich ging sofort, ich weiß es noch genau, ins Napoli, zum besten Italiener der Stadt, und aß eine Pizza Antonio, an der meine nur noch an Kitt gewöhnten Gedärme schwer zu schlucken hatten. Meine Schwester war also wirklich tot, und es gab nichts mehr mit ihr zu teilen, was ich auch tat, es war nicht mehr möglich, mich ihr nahe zu fühlen.

In den Spiegel zu schauen hilft nicht – wir sahen uns nie sehr ähnlich. Wenn ich wissen will, wie meine Schwester aussah, muß ich mir Mare anschauen, die zu den Schwestern der Liehiebe gegangen ist, meiner Meinung nach aus dem einzigen Grund, um in Vaters Fußstapfen zu treten. Sie heißt jetzt Maria, nach der Mutter Gottes und aller Menschen. Ihr glich meine Schwester noch am meisten.

Ich besuche Mare manchmal für einige Zeit im Kloster, um über früher zu reden, obgleich uns das beide durcheinanderbringt, da sie nichts mehr von unseren Zankereien weiß – so barmherzig ist Gott zu ihr gewesen – und ich mich nicht mehr an die Dinge erinnern kann, von denen sie spricht. So sagt sie zum Beispiel, meine Schwester sei die Dornenkrone auf der Liehiebe meiner Eltern gewesen.

Hatten meine Eltern denn Probleme? Und gleich sehe ich sie vor mir, wie ich sie heute kenne, alte Leute, die ihr jüngstes Kind überleben mußten und die ich mit der ratlosen Zuneigung einer Tochter liebe, die fürchtet, sie könnte Waise werden, bevor über alle Geheimnisse gesprochen worden ist.

«Weißt du das denn nicht mehr?» wird Mare vergeblich fragen. «Ach nein, natürlich hast du nichts davon gemerkt, du warst ja viel zu sehr damit beschäftigt, von zu Hause wegzulaufen, du wolltest nie dazugehören, du dachtest dir ständig Geschichten aus, daß du jemand anders wärst, damit warst du vollauf beschäftigt.» Während ich mich derlei abenteuerlichen Dingen hingab – so behauptet Mare –, war meine kleine Schwester eine solche Enttäuschung für unsere Eltern, daß sie sie nicht einmal anfassen mochten. «Ich habe sie gewindelt und versorgt, im Grunde habe ich sie großgezogen», sagt Mare.

Laß die Finger von ihr, Mare, sie ist meine Schwester! Sie war meine Schwester. Dir ist sie mal mitsamt dem Kinderwagen in einen Teich geplumpst!

Ja, weißt du, sagt Mare, die jetzt Schwester Maria heißt. Ja, weißt du, ein Kind muß ein Bindeglied sein, dazu kommt es auf die Welt. Besonders das jüngste, das jüngste muß alles gutmachen, was eine Ehe lang schiefgegangen ist, das jüngste muß legitimieren, daß man all die Jahre trotzdem beieinandergeblieben ist, das jüngste müßte bei seiner Geburt eigentlich übernatürliche Kräfte mitbringen. Meine Schwester aber, sagt Mare, war leider ein ganz normales Kind, und ganz normale Kinder gab es bereits mehr als genug in der Schuhmacherei. Diesem Kind war das Leben in einer besonderen Absicht geschenkt worden – und als es den Erwartungen nicht entsprach, hätte man es am liebsten gleich wieder weggegeben. Mare folgert daraus, daß meine Schwester deshalb bereits als Kleinkind soviel aß und naschte, um Masse zu besitzen, um sichtbar dazusein – und um sich zu trösten und zu verhätscheln, um sich selbst zu geben, wovon sie tagtäglich zuwenig bekam, um ihr Faß ohne Boden zu füllen. In dieses vertraute Schema ist sie später wieder zurückgefallen, stellt Mare fest, als sie ihren Platz im Leben nicht finden konnte.

Woher weiß sie das alles? Manchmal will ich ihr gern glauben, da ihre Theorie alles mehr oder weniger erklären würde. Mares Version macht meine Schuld kleiner, macht unwichtig, was ich tat oder ungetan ließ. Aber hat andererseits nicht jede Jugend ihre ganz persönlichen Schrecken? Kenne ich Menschen, die finden, sie hätten bekommen, was ihnen zustand, als sie zur Krönung einer Liehiebe in dieses Leben geworfen wurden? Sind wir nicht alle in irgendeiner Weise in der gräßlichen Peristaltik der Familie zerrieben worden, diesem grauenhaften Organismus, der sich von dem ernährt, was auch die Welt im größeren Rahmen zusammenhält: sorgsam konservierte Ungleichheit? So ist das nun mal, es hat sich historisch so entwickelt, daß Menschen so miteinander leben.

Ja, und dann? Das heißt doch, daß ich damit die Ordnung aller Dinge anklage!