8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Im Jahr 1389 wird in Heidelberg die erste deutsche Universität gegründet. Carlotta Buttweiler, querköpfige Heldin dieses Romans, von der Natur ausgestattet mit roten Haaren und einer Vorliebe für mathematische Formeln, ist die Tochter des Pedells der neuen Universität. Eines Tages gerät ihr beschauliches Dasein aus den Fugen, als ihre Freundin Zölestine sich das Leben nimmt. War es wirklich Selbstmord?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Das Buch

Heidelberg im Jahr 1389: In den Mauern des provinzlerischen Heidelberg haben sich die fähigsten Köpfe des Prager Studium generale zusammengefunden, um die erste deutsche Universität zu gründen. Carlotta Buttweiler, geschlagen mit roten Haaren und eher kläglichen Kochkünsten, ist die Tochter des Pedells der neuen Universität. Carlotta versorgt – wie es ihre Pflicht ist – die Scholaren, jedoch gilt die Leidenschaft der jungen klugen Frau der Mathematik. Doch dann gerät plötzlich alles in Bewegung: Carlottas Freundin Zölestine, dumm, hübsch und verheiratet, nimmt sich das Leben. Carlotta wird mißtrauisch: Sollte sich ihre Freundin wirklich umgebracht haben? Was treiben die Scholaren Bertram und Benedikt, wenn sie sich aus der Stadt stehlen? Warum hat Benedikt Alpträume, und was ist das für ein Buch, das Bertram unter seiner Strohmatratze verbirgt? Carlotta macht sich auf die Suche nach Zölestines Mörder und findet dabei unverhofft einen scharfsinnigen Helfer: Jovan Palač, Magister der Jurisprudenz, der bei Nacht und Nebel anreist und zunächst gar nicht so respektabel wirkt, wie man erwarten sollte. Und was anfangs wie ein simples Verbrechen aussieht, entpuppt sich als handfester Skandal um Hexerei und Schwarze Kunst. Die Spur führt in die Universität, und diese beginnt zu reagieren …

Die Autorin

Helga Glaesener. 1955 geboren, hat Mathematik studiert, ist Mutter von fünf Kindern und lebt heute in Aurich. Ostfriesland. Sie avancierte mit ihrem Roman Die Safranhändlerin zur deutschen Bestsellerautorin.

In unserem Hause sind von Helga Glaesener bereits erschienen:

Du süße sanfte Mörderin • Der falsche Schwur • Im Kreis des Mael Duin • Der indische Baum • Die Safranhändlerin • Safran für Venedig • Der singende Stein • Der schwarze Skarabäus • Der Stein des Luzifer • Der Weihnachtswolf • Wer Asche hütet • Wespensommer • Wölfe im Olivenhain • Das Findelhaus

Helga Glaesener

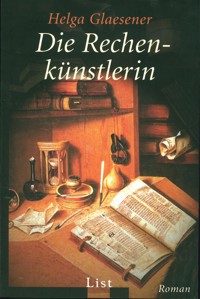

Die Rechenkünstlerin

Roman

List Taschenbuch

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-0497-7

Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch 9. Auflage 2010 © für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2004 © 2000 für die deutsche Ausgabe by Econ Ullstein List Verlag GmbH & Co. KG, München © 1998 für die deutsche Ausgabe by Paul List Verlag in der Verlagshaus Goethestraße, München Umschlaggestaltung und Konzeption: RME Roland Eschlbeck und Kornelia Rumberg (nach einer Vorlage von HildenDesign, München – Stefan Hilden) Titelabbildung: Scala, Firenze; Colantonio, S., Gerolamo et il leone, Museo Capo di Monte, Neapel

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

eBook: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Besonderer Dank gilt Uwe, der das Kochen gelernt und das Buch dadurch möglich gemacht hat.

Wir sind auf den Schultern von Riesen hockende Zwerge. Wir sehen so mehr und weiter als sie, nicht weil unsere Sicht schärfer oder unser Wuchs höher ist, sondern weil sie uns in die Lüfte heben und um ihre ganze gigantische Größe erheben.

(BERNARD VON CHARTRES)

1. KAPITEL

Circulus vitiosus – der Kreis ist falsch«, murmelte Carlotta und betrachtete das Ding, das einem Kreis ähnlich sah, aber doch keiner war, denn der Zeichner hatte ohne Zirkel gearbeitet und etwas wie ein Ei mit einer eingedellten Spitze geschaffen. Da der Kreis fehlerhaft war, stimmte die ganze Konstruktion nicht, und also konnte auch die Lösung der quadratischen Gleichung nicht gefunden werden, um die es ging. Der Zeichner hatte sie dennoch daneben geschrieben. Die Lösung. Kopiert aus dem Buch, aus dem er selbst abgeschrieben hatte. Und das …

»… ist falsch«, sagte Carlotta.

Die Flamme der Tranlampe flackerte über ihre rostfarbenen, im Nacken zusammengebundenen Locken und warf Schatten auf das aufmerksame Gesicht mit der weichen, runden Nase, auf der sich zahllose Sommersprossen tummelten. In der Wohnstube war es dunkel. Carlotta hatte die drei Fensterchen zur Gasse durch Holzläden verschlossen, weil draußen ein Unwetter tobte, aber auch, weil es Nacht war und man nie wissen konnte, wer im Schutz der Dunkelheit sein Unwesen trieb. Regen prasselte gegen die Läden, und die schweren, schwarzgefärbten Deckenbalken drückten auf das Zimmer, so daß Carlotta das Gefühl hatte, in einer Höhle zu sitzen, in der nur sie und das von der Lampe beschienene Buch mit dem mißratenen Kreis existierten.

Es war kalt geworden. Das Feuer in dem von der Küche aus betriebenen Hinterladeofen hatte seine Kraft verloren. Fröstelnd rieb Carlotta die Füße an den Waden.

Die Sache mit dem Kreis war unwichtig. Die Heidelberger Universität legte mehr Wert auf Aristoteles als auf die Mathematiker, und kaum einer der Heidelberger Scholaren hatte die Elemente bis zu dieser Stelle gelesen. Der Baccalar, von dem sie den Auftrag hatte, ihm den kompletten Euklid zu kopieren, wollte damit seinen künftigen Auftraggebern imponieren, und wenn sie ihm ebenfalls ein eingedelltes Ei hinschluderte, wie auf der Vorlage, würde er es wahrscheinlich nicht einmal bemerken.

»Trotzdem«, sagte Carlotta. »Es geht ums Prinzip.«

Sie spürte eine Bewegung. Die Katze, die auf der Holzbank vor dem Ofen gedöst hatte, wandte ihr bei den lauten Worten die grünschimmernden Augen zu. Carlotta war allein mit dem Tier, denn ihrem Vater, der ihr normalerweise Gesellschaft leistete, machte wieder der Magen zu schaffen. Und die jungen Scholaren, die bei ihnen zu Kost, Logis und Unterricht wohnten, hatten strenge Schlafenszeiten und waren längst in den Kammern.

»Wahr ist wahr und falsch ist falsch«, setzte Carlotta der Katze auseinander. »So etwas darf man nicht durcheinanderbringen. Immerzu werden aus Kreisen Eier gemacht und Eier in Kreise umgeschwindelt. Und hinterher wissen die Leute selbst nicht mehr, was richtig ist, und es gibt ein großes Geschrei.«

Die Katze maunzte – es klang eher wie das Zischeln einer Schlange – und sprang von der Bank. Ihr Körper, fett von den Ratten, die sie schlug, krümmte sich. Sie kam näher. Der Lampenschein fiel auf ihr struppiges, schwefelgelbes Fell. Stirnrunzelnd betrachtete Carlotta das häßliche Tier.

»Du bist auch eine von denen, die sich durch die Welt lügen, Katze. Nein, laß meine Beine. Wir wissen beide, daß du mich viel lieber kratzen würdest. Ich hätte auf Josepha hören und dich im Fluß ersäufen sollen, als du das erste Mal an meine Küchentür geschlichen bist. Hör auf damit! Denkst du, irgendwo auf der Welt bekommt eine Katze Milch verfüttert?«

Das Tier fauchte, und Carlotta schwieg.

Es hatte keinen Sinn weiterzuarbeiten. Ihre Augen brannten, die Buchstaben verschwammen, so daß sie kaum noch zu entziffern waren. Sie nahm die Lampe mit dem Talglicht und ging zur Küche, die den hinteren Teil des Hauses einnahm. Der Wind klapperte an den Fensterläden und riß an der Hoftür, als wäre er ein Dieb, der sich Einlaß verschaffen wollte. Regen platschte auf das Dach des Hühnerstalls im Innenhof, nicht nur ein paar Tropfen, sondern als würde jemand Wasser aus Eimern herabschütten.

Die Küche war klein. Zur rechten Hand ein gemauerter Herd, auf dem unter einem bauchigen, mit Schlitzen versehenen Gluthalter das Kochfeuer glomm und über dem an einem Schwenkhaken der Topf mit den Resten der mittäglichen Suppe baumelte. Daneben eine Tür, die in den Innenhof führte, gegenüber ein Regal, in dem das Geschirr verstaut war. Der hintere Teil des Raumes wurde von einem mit Bänken gesäumten Tisch ausgefüllt, an dem die Scholaren zu essen pflegten. Mehr paßte in die Küche nicht hinein, und mehr war auch nicht nötig. Carlotta trat zur Kochstelle, wo in einer Ecke die verbeulte Zinnschüssel mit der Schmalzmilch stand. Sie schüttelte sie vorsichtig, um zu sehen, ob die Masse schon fest zu werden begann. »Du kriegst keine Milch«, sagte sie zur Katze.

Mit Sehnsucht dachte sie an ihr Bett in der kleinen Kammer unter dem Dach. Hoffentlich hatte es nicht wieder hineingeregnet. Und hoffentlich schlug der Sturm keine Schindeln herab. Ihr Vater würde darauf bestehen, den Schaden selbst zu beheben, und dazu hatte er kein Talent, denn so klug und gewissenhaft er als Pedell die Urkunden der Universität führte, so ungeschickt war er bei allem, wozu man zwei Hände brauchte.

Sorgen, Sorgen.

Carlotta nahm das Schüsselchen mit den Pinienkernen vom Regal, dazu ein Holzbrett und ein Hackmesser, und begann im trüben Licht der Lampe die Kerne zu zerkleinern.

Etwas strich um ihre Beine. Die Katze. Aber nicht die gelbe, denn das Fell war weich und die Bewegung so geschmeidig, daß Carlotta der Versuchung nachgab und sich bückte.

»Du willst auch an die Milch, was?«

Es war die graue Katze, die seidige, die nicht für die Rattenjagd taugte, aber dafür fleißig Mäuse anschleppte. Eine mußte sie gerade gefangen haben, denn die Gelbe, die auf der Schwelle zwischen Stube und Küche lag, hielt zwischen den Pfoten ein pelziges Etwas.

»Du hast es fortgegeben, ja?« Carlotta hob die Katze an den Vorderbeinen an und schaute ihr in die sanften Augen. »Das ist dumm!« sagte sie. »Die Gelbe ist fett wie die Sünde. Und die Maus gehörte dir. Du solltest dich darauf besinnen, daß deine Krallen so scharf sind wie ihre.«

Die Katze schnurrte, und Carlotta ließ sie ungeduldig zu Boden. Ihre Schmalzmilch geriet gut, die Kerne waren gehackt, sie wollte zu Bett. »Raus!« scheuchte sie die Katzen und versperrte die Tür.

Der Sturm hatte zugenommen. Etwas klapperte draußen auf der Gasse, vielleicht ein Fensterladen, den es aus der Angel gerissen hatte. Carlotta hob die Lampe und begann, die Stiege ins Obergeschoß hinaufzuklettern. Wenn Schindeln vom Dach geweht wurden, würde sie einen der Scholaren bitten, den Schaden zu reparieren. Vielleicht Bertram. Der schuldete ihr noch etwas, denn sie hatte ihm das Schildkrötenproblem des Archimedes auseinandergesetzt, was immerhin zwei Stunden in Anspruch genommen hatte, und wahrscheinlich würde es ihm sogar Spaß machen, auf dem Dach herumzuturnen.

Mit einem Mal stockte sie.

In das Prasseln und Pfeifen des Sturms hatte sich ein fremder Laut gemischt. Ein Klopfen, das anders klang, als die Geräusche zuvor. Jemand pochte an die Haustür.

Carlotta zögerte. Sie stand bereits am Ende der Stiege. Einen Schritt den Flur entlang befand sich die Kammertür ihres Vaters. Flüchtig erwog sie, ihn zu wecken. Aber morgen war der Tag des heiligen Dionysius, und ihm zu Ehren würde die Universität eine Prozession und einen Gottesdienst veranstalten, und während der Prozession würde ihr Vater das silberne Zepter der Universität tragen müssen – was ihm schwer genug fallen würde, auch ohne daß er übermüdet war.

Unschlüssig stieg sie die Stufen hinab. Wer trieb sich in der Nacht herum? Wäre das Wetter besser gewesen, hätte sie vermutet, daß die Scharwache einen Scholaren zurückbrachte, der sich heimlich über die Galerie und den Innenhof ins Freie geschlichen und in der Stadt Dummheiten angestellt hatte. Obst aus den Gärten gestohlen, das kam öfter vor. Aber nicht bei diesem Sturm.

Aus dem Klopfen wurde ein ungeduldiges Hämmern. Sie stellte sich hinter die Tür. »Wer ist da?«

Die Antwort ging im Rauschen des Unwetters unter.

Unentschlossen nagte Carlotta an ihrem Fingernagel. Dann schob sie den Riegel zurück, öffnete die Tür und spähte in die Nacht hinaus.

Nicht nur eine einzelne Person stand dort, auf der Gasse herrschte ein regelrechtes Gedränge. Männer auf Pferden, vielleicht ein halbes Dutzend, duckten sich im Regen, der sie wie Nebel umsprühte. Sie umringten einen kleinen Reisewagen, von dessen Plane das Wasser rann und dessen Räder im aufgeweichten Gassendreck steckten. Die Männer trugen einheitliche Kleidung, aber nicht die gestreiften Schecken der Stadtwache und auch nicht die taubenblauen der pfalzgräflichen Burgmannen. Sie waren purpurrot gewandet, in Wämsern, die sich unter langen, bis zum Knie geschlitzten Reisemänteln verbargen und teuer und unendlich vornehm wirkten.

Der Mann, der geklopft hatte, schob sein Gesicht in den Schein von Carlottas Lampe. Er war der einzige, der kein rotes Wams trug, sondern das Gewand der Scharwache, und sie erkannte ihn an seiner gebrochenen Nase. Er gehörte zur Mannschaft, die den Wachdienst oben am Keltertor versah. Grimmig stemmte er sich gegen Wind und Regen. Seine Kleidung troff, der kurze Umhang flatterte, die Strümpfe klebten ihm an den Beinen, wo sie Falten zogen.

»Wohnt hier der Pedell?« bellte er.

Natürlich. Und das wußte er so gut wie jeder andere, denn Heidelberg war eine kleine Stadt und der Pedell der Universität ein wichtiger Mann. Angeber.

»Was …« Carlotta zog hastig den Kopf zurück. Ein Windstoß blies Regen durch den Türspalt. »Was wollt Ihr von meinem Vater?«

Sie versuchte, an dem Wächter vorbeizuspähen, um mehr von dem Wagen zu erkennen. Es schien ein kostbares Gefährt zu sein. Die Plane, die den Wagenkasten überspannte, war aus hellem, mit Mustern bedrucktem Leder, und das Holz, an dem ein erloschenes Windlicht hing, mit metallenen Ranken geschmückt.

Der Wächter grunzte, ohne Carlotta zu antworten. Er nickte einem der Reiter zu und sprang rasch herbei, um ihm beim Absitzen behilflich zu sein. Der Fremde, ein wahrer Riese an Gestalt, schob ihn beiseite und trat ans rückwärtige

Ende des Wagens. Er hob die Plane an. Carlotta hörte ihn etwas sagen, aber die Worte klangen fremd und wurden durch das Prasseln des Regens verstümmelt.

»Es ist der Magister aus Prag. Der neue, der an der Universität lehren soll«, schrie der Wächter, weil ihn sonst niemand beachtete, Carlotta zu.

»Was?«

»Er soll hier wohnen. Heiliger Pankratius! Hat euch das niemand gesagt? Meine Order heißt: Bring ihn zum Pedell. Kommt von meinem Hauptmann, und der hat es vom Kurfürsten persönlich. Wenn ihr davon nichts wißt, ist das eure Sache. Jedenfalls muß er hier bleiben.«

Blinzelnd, vom Regen angesprüht, sah Carlotta zu, wie der Riese die hintere Wagenwand herunterklappte. Er brüllte etwas ins Wageninnere, was sie wieder nicht verstand. Nach einer Pause, während der sich nichts rührte, beugte er sich vor. Im Innern des Gefährts befand sich tatsächlich ein Magister. Mit der Hilfe des Riesen begann er, über den Wagenrand zu klettern. Sein schwarzer Talar wurde vom Wind aufgeblasen wie ein Segel und wickelte sich um seine Beine. Er wankte, und wenn der Uniformierte ihn nicht am Arm gehalten hätte, wäre er mit dem Gesicht voran in den Gassendreck gestürzt.

Die Kapuze fiel dem fremden Gelehrten bis über die Nase, man konnte kaum die Umrisse seines Kinns erkennen. Taumelnd griff er nach der Planenstrebe und hielt sich fest. Der Wind zerrte an seinen Kleidern. Der Regen durchnäßte ihn innerhalb weniger Sekunden, daß er aussah wie eine ertränkte Katze. Er bewegte sich nicht. Warum kam er nicht zur Tür? Er stand am Wagen, als hätte er vergessen, wie man die Füße voreinander setzt.

Der Riese zischte etwas Grobes. Ohne den geringsten Respekt packte er den Gelehrten, zerrte ihn an seinem Talar zur Tür und schob ihn, als Carlotta Platz gemacht hatte, ins Haus hinein, so wie man ein lästiges Bündel von sich stößt. Der Magister wäre ihr fast in die Arme gestolpert.

Ein Befehl wurde gebrüllt. Der Riese schwang sich in den Sattel. Er hob den Arm, der Wagen rumpelte an, und Augenblicke später waren Reiter, Wächter und Gefährt im Sturm verschwunden.

Carlotta schloß die Tür und rückte umständlich, weil sie ja noch die Lampe trug, den Riegel an seinen Platz zurück. Da stand er also in der Stube, der Prager Magister.

Vielleicht war alles ein Irrtum, vielleicht sollte der gelehrte Herr bei Marsilius wohnen, dem Rektor der Universität, wie alle neuankommenden Lehrer. Vielleicht war dort aber auch im Moment kein Platz, und ihr Vater hatte über seinem Magenweh schlicht vergessen, Carlotta Bescheid zu geben. Jedenfalls würde sie mit dem Herrn lateinisch sprechen müssen, denn es war zweifelhaft, ob er sich in der deutschen Sprache auskannte, und das würde sie in Verlegenheit bringen, weil sie zwar fließend lateinisch lesen konnte, aber beim Sprechen leicht ins Holpern geriet. Und überhaupt – wollte er etwas essen? Mußte sie den Vater wecken? Vielleicht erst den Vater und dann das Essen?

Der Magister streifte mit einer fahrigen Bewegung die Kapuze vom Kopf. Er lehnte sich, oder vielmehr, er sackte gegen die Tür, als wären seine Knie aus Brei. Carlotta kam der unangenehme Gedanke, daß er etwas von der gelben Katze hatte. Die war damals genauso an ihrer Küchentür gelandet. Abgekämpft und tropfnaß, so daß man gar nicht anders konnte, als sie hereinzulassen. Sie hob die Lampe, und ihre Lippen spitzten sich zu einem stummen Pfiff. Die Frage nach dem Essen erübrigte sich. Der Magister war kreidebleich im Gesicht und seine Muskeln so angespannt, daß sich die Wangenknochen herausschoben. Anscheinend litt er Schmerzen. Schmerzen, die so derb waren, daß er sich auf die Lippe biß, um sie auszuhalten.

Ratlos stand Carlotta da. Der Mann brauchte ein Bett, das war zunächst einmal klar. Das einzige Bett in diesem Haus, in dem im Augenblick niemand schlief, war ihr eigenes. Also hinauf mit ihm unters Dach? Oder mußte man erst den Vater fragen? Aber der konnte auch nur einen der Scholaren aus seinem Bett vertreiben, und wenn die Jungen wach würden, würden sie mit ihrer Neugierde Unruhe verbreiten …

»Ihr schlaft oben in der Dachkammer«, entschied Carlotta.

Der Magister hatte den Kopf in den Nacken gelegt. Er atmete mit schwach geöffnetem Mund. Es ging ihm schlimmer als der gelben Katze. Nicht auszuschließen, daß er einfach umfiel.

»Es sind nur zwei Stiegen hinauf«, sagte Carlotta. »Ihr könnt Euch auf mich stützen, wenn Ihr wollt. Im Ernst. Ich bin stärker, als ich aussehe …«

Oder war es sinnvoller, ihn erst einmal auf die Ofenbank zu betten? Kissen unter den Kopf. Decke obenauf. Und doch den Vater wecken? Oder Bertram mit seinen Riesenkräften?

»Děkuji«, murmelte der Magister.

Carlotta nickte erfreut. Der Fremde sprach, also war er bei Sinnen. Kurz entschlossen stemmte sie ihre Schulter unter seinen Arm. »Das Dach ist nicht schlecht. Man hat seine Ruhe. Ist was wert. Es wohnen hier nämlich eine ganze Menge Scholar …« Sie umfaßte hastig seine Taille, als sie ihn schwanken spürte. »Herrje, Ihr sagt Bescheid, wenn Euch schwindlig wird? Achtung bei den Stufen! Die sind ziemlich abgetreten …«

Carlotta war kräftig, aber der Magister schwerer, als sie gedacht hatte. Er hing an ihr wie ein Sack. Sie hätte gewünscht, daß er sich wenigstens mit der freien Hand am Geländer stützte, aber der Arm baumelte nutzlos vor seinem Bauch herum, oder vielmehr, er hielt ihn so, als müsse er ihn schützen.

Am Ende der Stufen war Carlotta in Schweiß gebadet. Der Magister murmelte wieder etwas Tschechisches. Děkuji mockrat … Irgend etwas, dann sagte er: Danke. Auf deutsch. Mit einem Zungenschlag, wie betrunken. Aber Carlotta nutzte das Zeichen von Klarheit, indem sie ihm darlegte, daß es möglicherweise besser für ihn wäre, in der Kammer ihres Vaters zu übernachten, wo sie ihm einen Strohsack hinlegen konnte, was sicher nicht komfortabel war, aber besser, als die Treppe hinabzustürzen, und das würde er gewiß, denn die Stiege zum Dach war noch steiler als die andere, und man konnte sie nicht nebeneinander erklettern.

Sie machte sich von ihm los und öffnete die Kammertür. Auffordernd deutete sie mit der Lampe in den schwarzen Eingang. Aber der Magister, bisher so folgsam, schüttelte den Kopf und drehte sich beiseite.

»Es ist nur für diese Nacht«, flüsterte Carlotta hastig. »Ich werde Euch eine Decke auf das Stroh legen, und ein Federbett, so daß Ihr’s weich habt, und zwei Steppdecken für obenauf. ..«

»Dunkel …« kam es undeutlich aus des Magisters Mund.

Ja – wie sollte es denn mitten in der Nacht anders als dunkel sein? Ratlos hielt Carlotta ihre Lampe.

Der Magister hatte die Stiege am anderen Ende des Flurs erspäht und machte sich mit dem Eigensinn eines Fiebernden auf den Weg. Sorgenvoll beobachtete Carlotta, wie er begann, die Sprossen zu erklimmen. Er benutzte dazu die linke Hand und sein Körpergewicht, was ihren Verdacht bestärkte, daß mit der rechten Hand etwas nicht in Ordnung sein konnte. Sie hielt ihm das Licht, damit er wenigstens erkennen konnte, wo er hinfaßte, und folgte ihm, als er oben angekommen war, erleichtert nach.

Im Dachgeschoß gab es nur einen einzigen Raum. Den von Carlotta. Ihr Bett mit dem Baldachin aus Holz und den hohen Seitenwangen nahm das halbe Zimmer ein. In der anderen Hälfte stand eine vom Holzwurm zernagte Truhe, in der sie ihre Kleidung aufbewahrte, und ein bequem gepolsterter Stuhl mit einem Rosenmuster, der von ihrer Mutter stammte. Carlotta leuchtete, damit der kranke Magister den Weg ins Bett fand. Dort wollte er aber gar nicht hin. Statt dessen schleppte er sich zu den beiden ins Fachwerk eingebauten Fensterchen. Auch hier waren die Holzläden geschlossen, nur paßten sie nicht genau aneinander, und dort, wo sie zusammenstießen, sah man einen Streifen Helligkeit. Der Magister tastete nach den Riegeln und schob sie aus der Verankerung.

»Wenn die Fenster nicht verschlossen sind«, sagte Carlotta, »bläst der Wind den Regen herein, und morgen früh steht hier eine Pfütze.«

Der Magister stieß die Läden zurück. Schwer atmend hielt er sich am Sims fest. Carlotta sah, wie sich die Schultern unter dem Talar hoben und senkten.

»Wie Ihr wollt.« Sie stellte die Lampe auf die Truhe, faßte den Kranken unter und half ihm zum Bett. Er ließ sich ohne ein Geräusch auf die Decken fallen.

Im selben Moment quiekte es.

Wie ein Dämon fuhr die gelbe Katze aus den Kissen auf, und wahrscheinlich hätte sie dem Magister das Gesicht zerkratzt, wenn Carlotta sie nicht blitzschnell von ihm gerissen hätte. Sie raffte die Katze an die Brust und wollte sich entschuldigen, aber …

»Er … er schläft schon«, sagte sie verblüfft.

Tatsächlich rührte ihr Gast sich nicht mehr, und er tat es auch nicht, als Carlotta die Steppdecke unter ihm hervorzerrte, um sie über ihn zu breiten. Er lag auf dem Bauch, seine rechte Hand hing über den Bettrand hinaus. Carlotta hob das Licht von der Truhe. Sie stieß einen leisen Pfiff aus.

»Siehst du, Katze?« flüsterte sie. »Ich wußte, daß er da was hat. Verbrannt, hm?« Sie hob den Ärmel des Talars an. »Bis übers Handgelenk. Kein Wunder, daß es ihm übel geht, und eine Schinderei und wirklich merkwürdig, ihn so auf die Reise zu schicken. Nicht mal verbunden …« Der Stoff krümelte zwischen ihren Fingern. Er war angesengt. Und über der Brandstelle eingerissen. Carlottas Lampe beleuchtete die schlafende Gestalt bis zu den Füßen. Der Talar war an vielen Stellen zerrissen. Und so dreckig, als hätte der Magister in einem Schweinekoben gehaust.

Sie nahm mit spitzen Fingern den lädierten Ärmel, hob den verbrannten Arm damit an und bettete ihn neben dem Kopf aufs Kissen. Gedankenvoll bückte sie sich zur Katze und kraulte ihre struppige Kehle.

»Da schicken sie uns einen Magister in einem Wagen, der eines Königs würdig wäre, schützen ihn durch eine fürstliche Eskorte, aber sie verbinden ihm nicht die Wunden und lassen ihn zerrissene Kleider tragen und behandeln ihn … na, wie eine räudige Katze, will ich mal sagen, wenn es dich nicht kränkt. Was soll das bedeuten?«

Die Katze, die es haßte, gekrault zu werden, entwand sich ihr mit einem Zischen. Grämlich starrte sie zum Schlafplatz, von dem man sie vertrieben hatte.

»Es paßt nicht, Katze«, sagte Carlotta nachdenklich. »Gar nichts paßt. Circulus vitiosus – noch so ein fehlerhafter Kreis.«

2. KAPITEL

Und seitdem schläft er?« fragte Josepha.

Carlotta nickte. Sie hatte es sich mit ihrer Nachbarin auf der Küchenbank bequem gemacht und war froh, daß es endlich einen Menschen gab, der Zeit hatte, sich ihre Sorgen über den Magister anzuhören. Daß der merkwürdige Gast zu Recht vor ihrer Haustür abgeladen worden war, hatte ihr Vater am Morgen noch hastig bestätigt. Auch seinen Namen und seine Profession hatte er ihr mitgeteilt. Der Mann hieß Jovan Palač und sollte den Lehrstuhl für Römisches Recht übernehmen. Zu weiteren Erklärungen oder gar zum Zuhören war keine Zeit geblieben. Die Feierlichkeiten zu Ehren des heiligen Dionysius begannen nämlich mit einem Gottesdienst, der so früh stattfand, daß der Gesang der Frommen die Vögel aus dem Schlaf weckte, und ihr Vater brauchte Zeit, um sich anzukleiden, und mußte außerdem noch das Universitätszepter holen, das in der Truhe in der Heiliggeistkirche aufbewahrt wurde … Man hätte ihn doch schon in der Nacht wecken sollen.

Carlotta massierte der grauen Katze das Fell. Nach dem Sturm war es noch einmal erstaunlich mild geworden. Durch die offenstehende Küchentür fiel ein breiter Streifen Sonnenschein, der sommerliche Wärme ins Zimmer trug, obwohl es doch schon Oktober war und drüben in den Wäldern am Jettenbühl die Blätter glühten. Josephas Hühner gackerten im Hof. Ihr Mann, der Pergamentmacher, sang mit seiner kräftigen, tiefen Stimme von der Wankelmütigkeit der Frauen, wofür er allerdings keinen Grund hatte, denn Josepha hing mit Zärtlichkeit an ihm, und sie waren das glücklichste Ehepaar, das Carlotta kannte.

»Verbrennungen sind schlimm, da sterben die Leute weg«, sinnierte Josepha. »Aber wenn er aus Prag gekommen ist … Wie lang mag er gereist sein? Eine Woche? Oder zwei? Da sollte sich schon entschieden haben, ob er es übersteht. Er kann sich natürlich auch auf dem Weg hierher verbrannt haben. Hast du Blasen gesehen?«

Das hatte Carlotta nicht. Sie war mehrere Male hinauf in die Dachkammer gegangen und hatte auch immer wieder nach der Wunde geschaut, aber keine Blasen und auch sonst nichts akut Bedrohliches entdeckt, sondern nur rot-weiß verfärbtes, scheußlich anzuschauendes Gewebe über einer Hand, die wie eine Kralle gebogen war.

»Es gibt viel Elend«, seufzte Josepha aus der Tiefe ihrer mageren Brust. Sie stützte das Kinn in die Hände und verlor sich in Gedanken, die kaum noch etwas mit dem Magister zu tun hatten. Die Stirn unter dem eleganten wollenen Turban warf Falten. Ihre Lippen hingen bedrückt herab. Die knochigen Schultern, die sie sonst immer gerade hielt, weil sie stolz auf ihre schlanke Figur war, beugten sich vornüber, als wolle sie sich dazwischen verstecken.

»Sorgen?« Carlotta langte hinter sich nach dem Krug, der auf dem Herd stand, und goß ihrer Nachbarin Honigmet nach.

Jawohl, Josepha hatte Sorgen. Sie druckste ein wenig herum. Man war befreundet. Man kannte sich seit vier Jahren, seit Carlotta mit ihrem Vater nach Heidelberg und in das Haus an der anderen Ecke des Hofes eingezogen war. Man half sich aus und besuchte einander. Es mußte um etwas Ernstes gehen, wenn sie so schweigsam war.

Carlotta scheuchte nachlässig eine Fliege vom Met. Cord war fröhlich. Es konnte sich also um keinen Ehekrach handeln. Nachwuchs, um den man sich sorgen mußte, hatten die beiden auch nicht. Finanziell ging es ihnen gut. Damit blieb nicht mehr viel.

Josepha starrte in den Becher mit der schillernden Flüssigkeit. »Behältst du’s für dich?«

Carlotta nickte.

»Nicht, daß es ein Geheimnis wär’ oder was, wofür man sich schämen müßte, aber … Kennst du die Wallensteinerin? Drüben, wo’s zur Burg raufgeht? Das erste Haus an der Straße? Die zu Mariä Geburt entbunden hat, als das schreckliche Unwetter war?«

Carlotta nickte wieder.

»Ihr Kindlein wird sterben.«

Das war traurig. Andererseits durfte man nicht vergessen, daß die Wallensteinerin bereits fünf Kinder hatte, von denen sie kaum wußte, wie sie sie durchfuttern sollte, und dann – selbst einer vortrefflichen Hebamme, wie Josepha es war, starb ein Teil der Neugeborenen. Man konnte nicht ewig weinen, und Josepha neigte auch nicht dazu.

»War ein richtiger Schreihals«, flüsterte ihre Freundin, »ein Mädchen. Hat gekräht, sobald es den Kopf aus dem Schoß hatte. Und nach der Brust geschnappt, als gelt’s das Leben. Eine, von denen man denkt, die beißen sich durch.« Sie nippte an dem Met, als wäre es saurer Wein.

Ihr Gatte hatte aufgehört zu singen. Statt dessen hörte man, wie sein Messer über das Schaffell schabte. Jemand grüßte ihn und stieg die Hoftreppe hinauf zur Galerie, vielleicht das Weib des Fischers, das mit seiner Familie in der Wohnung über dem Pergamenter wohnte und jedem Mannsbild schöne Augen machte.

»Das Kleine ist ganz plötzlich gelb geworden«, sagte Josepha. »Man sieht, wie es sich quält. Und seine Mutter hat’s lieb und ist verzweifelt. Und will wissen, warum ihr das eine Kindlein stirbt, wo sie die anderen alle hat durchbringen können.«

»Macht sie dir einen Vorwurf?« tastete Carlotta.

»Sie nicht, nein – aber eine von denen, die ihr haben Glück wünschen wollen. Kennst du die? Die Dürre, die immer in dem bunten, zerschlissenen Rock herumläuft und sich auf dem Markt mit den Händlern zankt? Die aus Sinsheim zugezogen ist? – Ach, verdammich!« Josepha setzte den Becher mit einem Knall auf den Tisch. »Weiß von nichts und redet einem das Unglück an den Hals! Daß sie schon ein Neugeborenes so hat sterben sehen. Da, von wo sie herkommt. Und nicht nur eines, sondern viele. Und wie man nachgeforscht hat, hat man unter den Schwellen der Totenhäuser Schadensamulette gefunden. Kleine, schwarze Tiere in Stofftücher eingewickelt. Mäuse wahrscheinlich. Die Übeltäterin soll ein Weib gewesen sein, dem es keiner zugetraut hatte, weil es immer nur gekommen war, um Hilfe zu bringen. O nein, sie hat nicht gesagt, die Hebamme – dazu war sie zu vorsichtig. Aber man mußte blöd sein, um es nicht zu kapieren. Miststück!« Josepha leerte den Rest ihres Bechers in einem Zug und klopfte ungeduldig, um ihn neu gefüllt zu bekommen. »Und dann hättest du sie sehen sollen. Ich mein’ die Wallensteinerin und ihre Schwiegermutter. Sie hatten keinen Spaten zur Hand, weil der Vater damit auf dem Feld war, dafür haben sie mit Löffeln gegraben. War aber nichts. Nicht unter der Schwelle und nicht unter der Wiege. Madonna! Und immer dieses Weib. Die Hexe bei ihr daheim hätte Segenssprüche über den Kindlein ausgesprochen, die in Wahrheit verstellte Flüche waren, was man daran merken konnte, daß sie unbekannte Namen benutzte. Ich segne die Kinder, Carlotta. Aber mit dem Namen der Heiligen Jungfrau, und wenn’s vielleicht auch keinem geholfen hat, geschadet hat es auch nicht!«

»Amen«, sagte Carlotta.

»Am Ende hat die Wallensteinerin dem Weib die Tür gewiesen. Und sich wohl auch geschämt, denn sie weiß, bei welchem Wetter ich zu ihr gekommen bin, und daß ich ihr meinen Lohn gestundet habe, der armen Würmer wegen, für die sie nichts zu beißen hat. Aber … es macht mir angst, Carlotta. Eine ganz gemeine Angst. Drüben in Walldorf haben sie einer Hebamme den Prozeß gemacht.«

»Hast du es deinem Mann erzählt?«

»Cord?« Josepha lachte bitter. »Damit er mir sagen kann, ich soll daheim bleiben und die Kinder anderen überlassen? Er denkt, ich tu’s, weil ich mir gern Hauben und Gürtel kaufe. Aber in Wahrheit … Carlotta, es ist etwas Großes daran, so einem Würmchen ins Leben zu helfen. Manche kommen mit den Füßen zuerst oder haben das Gesicht nach oben. Und ich hab’ das Geschick, sie zu drehen. Ich weiß, auf welche Stelle des Leibes ich pressen muß, wenn die Geburt nicht vorangeht. Ich kenne die Kräuter, die Blut stillen oder die Wehen stärken. Soll ich das alles fortwerfen? Ist das nicht, wie eine Gabe des Herrgotts mit Füßen treten?« Ihr hageres Gesicht bekam einen trotzigen Zug. »Sollen sie doch zur Hölle fahren. Die Sinsheimerin und all die anderen mit ihren verdammten Klatschmäulern!«

»Jawohl. Und dort braten, bis sie schwarz sind. So wie der Fisch, den ich am letzten Freitag gebacken habe. Oder die Briestorte vom Sonntag. Oder der Heidenkuchen oder dieses heimtückische Quittenmus …«

Josepha begann zu lachen, hörte aber gleich wieder auf. »Es ist kein Spaß, Carlotta.«

»Ist es auch nicht, denn es würde doppelt so viele kleine Gräber auf dem Friedhof geben, wenn du dich nicht um die Geburten kümmertest. Aber denk doch mal nach. Was kann das Weib mit seinem Gerede tun? Dein Cord ist doch Pergamenter Er gehört zur Universität.«

»Und?« In Josephas Gesicht sproß ein Funke Hoffnung.

»Als Mitglied der Universität steht er mit seiner Familie unter der Gerichtsbarkeit des Rektors. Deshalb sind sie hier doch immer so aufgebracht, wenn die Scholaren etwas anstellen. Weil der Stadtrat sie nicht belangen kann. Selbst wenn die Wallensteinerin dich also verklagte, Josepha – das Stadtgericht hat keine Macht über dich. Und glaubst du, Magister Marsilius würde auch nur einen Pfifferling auf solches Geschwätz geben?«

Josepha sann nach, ihre Miene hellte sich auf. Sie erhob sich, kam hinter dem Tisch hervor und drückte einen Kuß auf Carlottas Haar. Ihre Hände waren fest, ihr Kleid weich, sie duftete nach Rosmarin und all den anderen Kräutern, mit denen sie den Frauen das Gebären erleichterte. Und es war schändlich, ihr Böses unterstellen zu wollen. Carlotta glaubte auch nicht, daß jemand in Heidelberg auf die Sticheleien der Sinsheimerin hören würde. Josepha lebte seit ihrer Geburt unter ihnen. Sie war fröhlich, offen, hilfsbereit …

»Komm, laß uns hochgehen in die Dachkammer, deinen Magister anschauen.« Josepha nahm Carlottas Arm. »Wie heißt er gleich? Jovan Palač? Was für ein merkwürdiger, heidnischer Name. Sieht er wenigstens gut aus? He! – Hör auf zu kneifen! Ich frag’ doch bloß. Kannst du einem Weib, dessen Kundschaft aus lauter runzligen, schleimigen Schreihälsen besteht, nicht einmal eine Freude gönnen?«

Der Magister lag so auf dem Bett, wie er sich in der Nacht zuvor hatte darauffallen lassen. Sein Gesicht war im Kissen versunken. Aut seinen Beinen schlief die gelbe Katze. Carlotta legte den Finger auf die Lippen, hob die Katze fort und machte Josepha Platz. Ihre Freundin hockte sich auf das Bänkchen, das vor dem Bett stand. Sie besah die unglückselige Hand und prüfte, ob die Wunde trocken war. Dann schob sie die Locken fort, die schwarz und wirr wie Schlingengewächs das Gesicht des Kranken bedeckten. Sie legte ihre Hand auf seine Wange und die Stirn, horchte auf seinen Atem und begutachtete die blasse Haut. Alles so sanft, daß er nicht einmal mit den Augenlidern zuckte.

Er war jung, der Herr Magister. Erstaunlich jung, wenn man bedachte, daß er das Studium der Freien Künste und das anschließende Rechtsstudium hinter sich gebracht hatte. Carlotta schätzte ihn auf wenig über fünfundzwanzig.

»Soll ich Magister Jacobus bitten, nach ihm zu sehen? Den Medicus von der Universität?« flüsterte sie.

Josepha schüttelte den Kopf. »Er hat Fieber, aber nicht so heiß, daß man sich sorgen müßte. Und die Wunde heilt. Da ist nichts mehr zu tun. Der schläft sich gesund und hat es überstanden.« Sie begann zu grinsen. »Madonna, was für ein zuckriges Mannsbild! Kein Wunder, daß du um ihn schleichst. Den haben sie nach Apollon geformt. Hieß er nicht so? Dieser Griechengott?« Sie erstickte ihr Kichern in der Faust und ließ sich von Carlotta in den Flur hinaus schleppen. »Was lehrt er? Jurisprudenz? Nicht im Ernst. Hast du seine Haare gesehen, Carlotta? Warum wird solch eine Lockenpracht an einen Mann verschwendet? Zu schade, daß er sie kurz trägt. Du solltest dir deine übrigens aufstecken. Die Haare, mein’ ich. Welcher Wicht hat dir ins Ohr geflüstert, sie mit diesen häßlichen Schnüren zu binden? Außerdem solltest du dir endlich hübsche Kleider kaufen. Grau, grau, als gäbe es keine Farben. Blödsinn, praktisch. Man könnte dich für einen Mönch halten … Ja. Ja doch. Ist ja schon gut …«

Sie schwieg, bis sie die Treppe hinab und unten in der Stube waren. »Ich denk’, er wird bald wieder auf den Beinen sein. Aber seine Hand wird verkrüppelt bleiben. Er muß in offenes Feuer gekommen sein. Da ist zuviel Fleisch zerstört. Ein Jammer, wo es doch seine Rechte ist. Sicher muß er viel schreiben. Verträge aufsetzen und so. Armes Magisterchen. Kommst du noch zu mir rüber, Carlotta?«

Nein, Carlotta hatte keine Zeit. Es ging auf den Abend zu, bald würde ihr Vater von dem Festmahl zurückkehren, das der Pfalzgraf oben auf der Burg für die Honoratioren der Universität hatte ausrichten lassen. Vorher würden die Scholaren heimkommen …

Hoffentlich auch Bertram und Benedikt, dachte Carlotta. Besonders die beiden. Bertram hatte nämlich angedeutet, daß sie im »Glücklichen Hühnchen« hängenbleiben könnten. Das konnte eine Prahlerei gewesen sein – mit dem Zweck, sie aufzubringen –, aber vielleicht wollte er auch ausprobieren, wieviel man ihnen in Anselm Buttweilers Burse durchgehen ließ. Carlottas Vater war ein gutmütiger Mann, der nicht gern stritt, das hatten die Scholaren schnell begriffen. Aber wenn die Brüder wirklich die Frechheit besaßen, wenn sie sich wirklich im »Glücklichen Hühnchen« betranken …

Dann werde ich darauf bestehen, daß sie das Wochenende im Karzer verbringen, dachte Carlotta. Diesmal ja!

Ach – und sie mußte auch noch für die Morgenmahlzeit vorkochen. »Du hast nicht zufällig einen Streifen Speck liegen?« rief sie ihrer scheidenden Freundin nach.

Die Scholaren kehrten in kleinen Grüppchen zur Burse zurück. Vom Augustinerkloster wehte das Abendläuten herüber, das Zeichen für den Tagesausklang. Bertram und Benedikt blieben aus.

Carlotta würfelte ihren Speck – wahrscheinlich würden alle jammern, weil sie schon den dritten Tag Schmalzmilch kochte – und ärgerte sich. Bertram rechnete mit der Nachsicht ihres Vaters, das wußte sie. Er war einer, der mit allem durchkam. Zu seinem eigenen Schaden. Und zu dem seines jüngeren Bruders, der ihm ergeben wie ein Hündchen in jede Lauserei nachtrottete, obwohl er einen klugen Kopf hatte und mit etwas Ehrgeiz ein passables Examen zustande bringen könnte. Zumindest den Abschluß als Baccalar, und damit fand man sein Auskommen.

Draußen dämmerte die Nacht herbei. Am Himmel zogen Regenwolken auf, und Cord holte seine Gestelle mit den Schaffellen ins Haus. Die Frau des Fischers schöpfte Wasser aus dem Brunnen im Hof, oben in der Wohnung hörte man den Fischer mit den Kindern brüllen. Aus Josephas Küche kroch der Duft von Gebratenem – sie kochte mit Vergnügen und Talent –, aber der Geruch wurde durchtränkt vom bissigen Gestank aus der Abortgrube neben dem Hühnerstall. Es war Zeit, den Heimlichkeitsfeger zu rufen. Die Kosten für das Entleeren der Grube würden sich auf die drei Haushalte aufteilen, die den Hof benutzten, und zwar anteilsmäßig nach Personen. Das hieß – Carlotta überschlug es in Gedanken daß sie wahrscheinlich um die drei Gulden würde aufbringen müssen. Den Lohn, den sie für die Abschrift des Euklid bekam.

Sie setzte das Dreibein auf das Feuer und schlug hastig ein paar Eier in die Milch. Gerade als sie sie unterrührte, schwoll Lärm auf. Er kam von draußen, von der Gasse her. Sie hörte Lachen und wütende Rufe, die sich mit groben Befehlen mischten. Ahnungsvoll hob Carlotta den Topf vom Feuer. Als sie durch die Stube zur Haustür ging, stürmte Moses Nürnberger die Treppe hinab, der jüngste ihrer Hausgäste, gefolgt von den drei Scholaren, die mit ihm die Kammer teilten.

Carlotta trat in die Tür.

Sie sah eine Menschenmenge, die sich wie ein bunter Wurm die Gasse hinaufwälzte, vorbei an Kellerhälsen, Laubengängen und Ziegenställen. Gegenüber und in den Fenstern der Nachbarhäuser erschienen neugierige Gesichter, und die ersten Blicke wanderten zu Anselm Buttweilers Burse.

Na schön. Na wunderbar!

Carlotta kreuzte die Arme über der Brust. Den Kern des Menschenauflaufs bildeten Männer der Scharwache. Sie führten zwei kuttenbekleidete Jungen in ihrer Mitte, die gestoßen und von der begleitenden Menge beschimpft wurden. Ab und zu wurde immer noch gelacht, aber das Gelächter hatte deutlich einen unguten Klang. Carlotta wartete. Bertram war ein großer Kerl. Sein heller Schopf mit der sauber rasierten Tonsur in der Mitte tauchte aus der Menge auf. Er blutete aus Nase und Mund, grinste dabei und sagte irgend etwas zweifellos Freches, denn es wurde ihm mit wütendem Gebrüll gelohnt.

»Sie haben ihn verprügelt«, flüsterte Moses. Das spitze Gesicht unter dem verwuselten Haar zeigte sich verklärt. Der kleine Moses hatte innerhalb der Burse am meisten unter den Brüdern zu leiden. Vielleicht, weil er Jude war – obwohl getauft, so doch immer noch Jude von Geburt. Bertram mochte keine Juden. Die ganze Stadt mochte sie nicht. Sie wohnten in einer der besten Gassen zum Fluß hinab, und einige waren so reich, daß sie sich Häuser aus Stein leisten konnten. Moses war nicht reich. Sein Vater hatte bei der Taufe alles Gut als Sühne hergeben müssen, und er konnte nur studieren, weil Magister Hermenicus ein Exempel der Vergebung statuieren wollte. Bertram mochte ihn trotzdem nicht.

»Sie haben ihnen die Fresse eingeschlagen«, wisperte Moses erfreut und bekam vom langen Friedemann einen Rippenstoß.

Die Menge teilte sich. Sie hatte Carlottas Haus fast erreicht und gab nun den Blick auf die Sünder in ihrer Mitte frei. Bertram grinste immer noch. Benedikt versuchte es ihm gleichzutun, aber seine Augen – bänglich wie bei einem Karnickel – verrieten ihn.

»Die Kerle wohnen hier?« fragte einer der Scharwächter. Vielmehr, er stellte es fest. Der Mann hatte Blut an den Fingerknöcheln. Zweifellos gehörte er zu den Schlägern.

»Sie wohnen hier, aber Ihr könnt sie gleich weiter hinauf zur Burg schaffen. Magister Marsilius feiert mit dem Kurfürsten, und er wird begierig sein zu erfahren, warum zwei seiner Scholaren mit zerschlagenen Gesichtern herumlaufen.«

»Das werden wir ihm sagen! Gern! Sehr gern sogar! Seht Ihr das, Weib?« Der Mann, der außer sich vor Zorn die Worte rief, trug derbe, graue, sandbeschmutzte Kleidung und darüber eine Lederschürze. Carlotta nahm an, daß er zu den Bauleuten gehörte, die seit Jahresbeginn an der neuen Spitalskirche bauten. Er hielt ihr eine Maurerkelle hin, auf der schlammiger Mörtel klebte.

Das Gemurmel schwoll wieder an. Die Leute begannen durcheinander zu brüllen und zu erklären. Bertram und Benedikt hatten etwas mit dem Mörtel angestellt. Was? Hineingepinkelt? In eine Wanne mit angerührtem Mörtel?

»Wie letzte Woche«, verkündete der Baumann so empört, daß er die Worte kaum herausbrachte. »Fünf Ellen Mauer sind uns unter den Händen zusammengebrochen. Und ein Stück vom Fensterbogen. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. So was gibt’s gar nicht! Drei Wannen Mörtel in drei Tagen verdorben. Davor mußten wir schon einen Bottich weggießen, weil der gestunken hat wie Sau. Aber das hätt’ ein Straßenköter gewesen sein können, obwohl ich nicht weiß, wie der die Bretter vom Bottich hat runterkriegen und hinterher wieder rauflegen können, weil wir abends abdecken. Kann ich mir im Ernst nicht vorstellen. Aber diesmal …« Er sah aus, als hätte er Bertram den Kellenmatsch am liebsten ins Gesicht geschleudert. »Wir haben gelauert und die beiden auf frischer Tat ertappt, wie sie’s abgeschlagen haben. Und jetzt wollen wir den Schaden ersetzt kriegen. Material und Arbeit. Und ob das nun die Universität oder der Kurfürst oder sonst jemand tut, ist uns egal!«

Das allgemeine Kreischen bedeutete Zustimmung.

Ach ja, dachte Carlotta resigniert. Sie haben den beiden die Fresse eingeschlagen, und Moses soll sich ruhig daran freuen. Nicht einmal für den verängstigten Benedikt hatte sie mehr Mitleid.

Sie zog das Schlüsselbund vom Gürtel. Man mußte die Menge beruhigen, und vielleicht ging das am besten, wenn sie ihnen demonstrierte, daß die Übeltäter nicht ungeschoren davonkommen würden. Sie stieg die Stufen hinab, die zum Keller führten, während die Menge zurückwich. Schweigend sah man zu, wie sie die Tür aufschloß. Daß sich unter dem Haus des Pedells der Universitätskarzer befand, war allgemein bekannt.

Der Mann, der Bertram hielt, grunzte unschlüssig. Sollte er sich zufriedengeben? Die Scholaren genossen Immunität. Die hatte der Papst ihnen in seiner Stiftungsurkunde zugesichert, und jedes Jahr zu Weihnachten wurde das Privileg vom Marktschreier in deutscher Übersetzung verlesen. Unter Umständen stand ihnen also Ärger ins Haus, wenn herauskam, daß sie den Jungen das Fell gegerbt hatten. Was scherte die hohen Herrn schon eine Wanne mit verdorbenem Mörtel.

Er lenkte ein. Mit derben Stößen drängte er Bertram und seinen Bruder die Kellertreppe hinab. Zuvorkommend hielt er die Tür auf, damit Carlotta genügend Licht hatte, den Vorratsraum zu durchqueren und das zweite Schloß zu öffnen, das den hinteren Kellerraum versperrte.

»Nein, der Karzer!« stöhnte Bertram und verdrehte in gespielter Verzweiflung die Augen. Benedikt war froh, der Menge entronnen zu sein. Flink bückte er sich und schlüpfte in das dumpfe Loch.

»Wann läßt du uns raus, Lotta?« fragte Benedikt.

»Wenn ihr anfangt zu stinken.« Sie stupste ihn und schloß

ab.

Es war Schaden entstanden. Jemand würde ihn begleichen müssen, und Bertram und Benedikt lebten von winzigen Zuwendungen, die ihnen ihre Schwester monatlich durch einen Boten überbringen ließ. Außerdem würde Magister Marsilius dem Kurfürsten erklären müssen, warum das Ansehen der Universität wieder einmal in den Schmutz gezogen worden war. Und vielleicht würden sie dann darüber nachzusinnen beginnen, ob ein butterherziger Pedell der rechte Mann war, in einer Burse übermütiger Tunichtgute für Ordnung zu sorgen.

»Lotta, Kindchen …«

Carlotta hörte die wispernde Stimme und wußte erst gar nicht, woher sie kam und was sie bedeutete, denn sie war über dem Euklid eingeschlafen, und als sie den Kopf hob, schmerzten ihre Glieder so sehr, daß sie sich kaum auf das Flüstern konzentrieren konnte.

»Lotta, ich furchte, wir werden es ihnen erklären müssen.«

»Was?«

Sie blinzelte hoch und sah ihren Vater, der gebeugt neben ihr stand und auf sie herabsah. Sein Haar, vorzeitig ergraut, aber noch immer voll, hing ihm in sanften Wellen auf die Schultern herab. Sorgen standen in seinem freundlichen Gesicht. Sie hatte ihn nicht kommen hören, und das bedeutete, daß er selbst die Tür mit seinem Schlüssel geöffnet haben mußte, was wiederum nur möglich war, wenn sie vergessen hatte, den Riegel vorzulegen. Das war aber eine gewaltige Unvorsichtigkeit, denn wenn Heidelberg auch klein und seine Einwohnerschar friedlich war, gab es doch Fremde, die auf ihrem Weg über den Rhein und die Fernstraßen in den Heidelberger Gasthöfen Station machten.

Ihr Vater sprach noch immer, die Stimme kummervoll gesenkt und drängender, als es seine Art war.

»… Zölestine«, flüsterte er. »Du weißt schon. Bertrams und Benedikts Schwester. Das Mädchen, das zur Dilsburg hin geheiratet hat. Mit den blonden Haaren. Die früher gegenüber wohnte. Ich meine, ihre Mutter ist auch erst im vergangenen Sommer verstorben.«

»Sie hat nach Landschaden geheiratet«, sagte Carlotta.

»Was?«

»Zölestine Rode. Sie hat Christof Landschad geheiratet. Und sie ist nicht nach Dilsburg, sondern zur Burg Landschaden gezogen.« Langsam wurde sie wach. »Was ist mit ihr?« Ihre Hand stieß an die Lampe, und heißer, flüssiger Talg spritzte auf den Daumen. Hastig wischte sie ihn fort und blickte fragend zu ihrem Vater hoch.

Seine traurigen Augen versenkten sich in ihre. »Na, sie ist tot, Kindchen. Die arme Zölestine ist tot.«

3. KAPITEL

Wie kann sie tot sein?« fragte Bertram. Sein hübsches Jungengesicht blickte ratlos. Nein, verängstigt. Wütend. Wohl von allem etwas.

Carlotta wusch den blutigen Lappen in der Schüssel aus und tupfte erneut über Benedikts Nase. Der Junge heulte leise vor sich hin. Ob über den Tod seiner Schwester oder weil ihn die Reinigungsprozedur schmerzte, war nicht auszumachen. Das Blut hatte sein Gesicht bis zum Hals hinab verschmiert. Unten hatte sie ihn schon sauber bekommen, aber an der Nase mochte er sich kaum berühren lassen. Möglicherweise war sie gebrochen. Die Bauleute hatten bestimmt hübsch hingelangt.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!