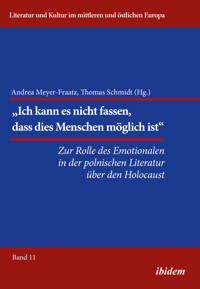

Die Rolle des Emotionalen in der polnischen Literatur über den Holocaust E-Book

22,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ibidem

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Literatur und Kultur im mittleren und östlichen Europa

- Sprache: Deutsch

Literatur besitzt vielfältige Möglichkeiten, nicht nur Emotionen zu gestalten, sondern auch emotional auf ihre Leser zu wirken. Diese Emotionalität trifft auf besondere Art auf die Holocaustliteratur zu: Nicht nur evoziert das Thema von sich aus bereits starke Emotionen, angesichts der Unfassbarkeit des Grauens tritt die Problematik des Emotionsausdrucks, der emotionalen Bewältigung, der Erzählbarkeit sowie des emotionalen Nachvollzugs beim Leser in verschärfter Weise zu Tage. Der vorliegende Band versammelt acht deutschsprachige Beiträge, die sich alle mit dem weiten Feld der Emotionalität von und in Holocaustliteratur mit dem Schwerpunkt Polen befassen. Neben einer Überblicksdarstellung zur polnischen Literatur über den Holocaust unter dem Aspekt des Emotionalen finden sich Untersuchungen zu Emotionsdarstellungen in Holocausttagebüchern, zu Texten von und über Kinder aus dem Warschauer Getto sowie zu Werken einzelner Autoren quer durch alle Generationen wie Zofia Nałkowska, Tadeusz Borowski, Ida Fink, Michał Głowiński, Hanna Krall und Andrzej Bart. Dabei wird neben verschiedenen emotionstheoretischen Zugängen auch die Bandbreite der Fragestellungen aus literaturwissenschaftlicher und linguistischer Perspektive in den Beispieluntersuchungen deutlich. Nicht zuletzt versteht sich der Band auch als ein Plädoyer dafür, Holocaustliteratur unter dem produktiven und erkenntnisfördernden Aspekt des Emotionalen zu untersuchen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 382

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

ibidem-Verlag, Stuttgart

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber

In den vergangenen 30 Jahren ist weltweit eine beachtliche Forschung zumThemaHolocaustentstanden. Neben viel diskutierten Fragen nach der Darstellbarkeit bzw. der Nichtdarstellbarkeit ist immer wieder auch die Frage aufgeworfen worden, auf welche Weise eine angemessene Auseinandersetzung mit dem Thema angebracht ist. Dabei ist zu beobachten, dass sich die Forschung des Öfteren historiographischen Fragen widmet – wie unter anderem auf der Jenaer Tagung „Erzählen des Holocaust“ im Jahre 2012 mit international angesehenen Forschern zur Holocaustproblematik bzw. zur Narratologie (Frei/ Kansteiner 2013). Das Verhältnis von Historiographie und Literatur erscheint vor allem beim Thema des Holocaust brisant: Manche Positionen formulieren eine Kritik an dem Versuch, das Thema der Judenvernichtung mit den Mitteln der Literatur aufzuarbeiten und plädieren für eine ausschließlich auf Zahlenmaterial, Dokumenten, Memoiren basierende, mithin historiographische Auseinandersetzung mit dem Holocaust (prominent etwa bei Berel Lang 1990 und 2000). Eine entgegengesetzte Position, z.B. bei Hayden White (1991 und 1992), betont die narrative und rhetorische Verfasstheit einer jeden „Erzählung“ von Ereignissen und somit auch die der Historiographie. Doch besteht die Gefahr, dass diese homogenisierende Tendenz die Erkenntnisleistungen des historiographischen und literarischen Diskurses nivelliert und die Abgrenzung zwischen den beiden Diskursen aufgehoben wird. Auf diese Weise wird die Literaturwissenschaft entweder aus dem Diskurs über den Holocaust ausgeschlossen, oder – wie zuweilen kritisiert – sie betreibt eine Parallelhistoriographie, deren Daseinsberechtigung in Zweifel gezogen werden kann, etwa wenn belletristische Texte zu Dokumenten bzw. Quellen erklärt werden, wenn das primäre Interesse nicht mehr am Text liegt, wenn Literatur auf die Vermittlung von Informationen und Fakten reduziert wird. Damit wird letztlich der historische Diskurs dupliziert, die Literatur mit ihrer spezifischen Erkenntnisleistung erscheint überflüssig (vgl. Taterka 1999).

Ohne die jeweiligen Erkenntnisleistungen beider Disziplinen aufgeben zu wollen – sowohl entgegen ihrer Homogenisierung als auch der Sekundarisierung der Literaturwissenschaft – sollte es letzterer um die literarischen Texte selbst gehen, ohne diese auf bloße Dokumente zu reduzieren und diese in Propositionen aufzulösen. Hierfür – so der Ausgangspunkt – scheint das Starkmachen der emotionalen literarischen Kommunikation ein gangbarer Weg. Denn während die Geschichtswissenschaft in ihrer Darstellung der historischen Fakten auf Emotionalität verzichten muss (wenn auch zweifellos nicht auf eine emotionale Wirkung, erst recht nicht bei einem emotional so stark aufgeladenen Thema wie dem Holocaust), ist die emotionale Darstellungsweise eines der Merkmale, die Literatur von Sachtexten unterscheiden. Literatur stellt dabei nicht nur Emotionen an der Textoberfläche dar, in ihr geht es auch um emotionale Effekte, die veranlassen, dass dem Leser nicht nur entsprechende Gefühle einfach mitgeteilt werden, sondern sie versucht, ihn durch vielfältigste Mittel bestimmte Emotionen auch nachvollziehen zu lassen bzw. emotionale Reaktionen hervorzurufen. Diese der Literatur inhärente Erkenntnisleistung soll am Beispiel der Holocaustliteratur untersucht werden.

Die Emotionsforschung ist mittlerweile fest etabliert und breit aufgestellt: in den Geisteswissenschaften, in Psychologie und Neurowissenschaften – nicht zuletzt durch das Exzellenzcluster „Languages of Emotion“ an der Freien Universität Berlin. Dem Germanisten Thomas Anz zufolge ist der „Emotional Turn“ auch in der Literaturwissenschaft vollzogen, da der Umschlag auf der Ebene von Analysekategorien und Konzepten bereits erfolgt ist. Die Redeweise des „Turn“ meint keinen radikalen Paradigmenwechsel, sondern eine neue Perspektive auf Literatur, nicht eine Wende der Literaturwissenschaft, sondern in der Literaturwissenschaft, wie Thomas Anz (2006) konstatiert. Einige im Bereich der sprach- und literaturwissenschaftlichen Emotionsforschung bestehende und ausgearbeitete theoretische Forschungs- und Analyseansätze sollen hierbei fruchtbar gemacht und weiter ausgearbeitet werden. Der zweifellos bedeutsame Aspekt des Emotionalen in der Holocaustliteratur ist in der Forschungsliteratur zwar immer wieder angesprochen, systematisch und in größerem Umfang jedoch noch nicht erforscht worden. Dieses Forschungsdesiderats hat sich die Tagung „Die Rolle des Emotionalen in der (polnischen) Literatur zum Holocaust“ angenommen.

Gerade die polnische Literatur über den Holocaust verdient eine besondere Beachtung: Zu einem Großteil war Polen Schauplatz der Judenvernichtung; zwar war das polnische Volk nicht dafür verantwortlich, aber es war Zeuge dieser Tragödie. Immer wieder wurde darauf hingewiesen,dass dadurch von der polnischen Literatur – als Literatur der Zeugen – mehr als von anderen Literaturen verlangt wird, so etwa von Jan Błoński (1994). Nicht nur zählt sie zu einer der ersten Literaturen, die sich künstlerisch mit dem Holocaust auseinandersetzt (erste Texte – z.B. Jerzy Andrzejewskis ErzählungWielki tydzień(dt.Die Karwoche) – entstehen mitten im Zweiten Weltkrieg), auch ist ihre Leistung im stetig wachsenden Korpus des Genres der Holocaustliteratur immer wieder als sehr hoch eingeschätzt worden, und dies nicht allein aufgrund der großen Zahl an polnischsprachigen literarischen Werken. Henryk Grynberg (1984) war einer der Ersten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus ist das Thema des Holocaust nach 70 Jahren nach wie vor in der polnischen Öffentlichkeit und Literatur aktuell, wie zahlreiche Neuerscheinungen auch der jüngsten Generation beweisen, z. B. die RomaneFabryka muchołapek(dt.Die Fliegenfängerfabrik) von Andrzej Bart (2008) oderPensjonat(dt.Die Pension) von Piotr Paziński (2009).

Die Jenaer Tagung hatte sich zum Ziel gesetzt, die Ergebnisse der mittlerweile etablierten Emotionsforschung – genauer: theoretische Ansätze der Emotionsforschung v.a. aus dem Bereich der Sprach-, Kultur- und Literaturwissenschaft (etwa bei: Simone Winko (2003), Monika Schwarz-Friesel (2007), Gesine Schiewer (2007), Thomas Anz (2007)) – auf literarische Texte der polnischsprachigen Holocaustliteratur anzuwenden. Dabei sollte mithilfe der Untersuchung der Emotionalität – der spezifisch emotionalen Kommunikation von Literatur – sowohl ein neuer Blick auf die literarischen Texte frei werden als auch die Erkenntnisleistung von Literatur als solcher innerhalb der Holocaustforschung beispielhaft ausgearbeitet werden, sodass die einzelnen Beiträge auch als Bausteine einer künftig zu schreibenden Geschichte der polnischen Holocaustliteratur verstanden werden können. Einschlägig ausgewiesene Fachkolleginnen und Fachkollegen untersuchten in Form von Einzelbeiträgen den Aspekt der Emotionalität in der Holocaustliteratur systematisch und arbeiteten sie in gemeinsamer Diskussion auf.

Der historiographischen Erkenntnis wird mit den vorliegenden Untersuchungen eine literarische, mithin emotionale zur Seite gestellt: Holocaustliteratur wird als Komplementärsystem zur Historiographie betrachtet, indem sie „Anschauungsunterricht“ gibt, wo sich die Faktizität der Zahlen im Abstrakten zu verlieren droht. Literarische Kommunikation als ein höchst emotionales Geschehen prädestiniert gerade die Literatur (freilich neben anderen Künsten) dazu, Emotionen auf vielfältigste Weise zu gestalten, darzustellen und Emotionen beim Leser hervorzurufen. Die Erkenntnisse, dass Literatur auch der Erinnerung dient, dass Emotionen und Erinnerung in enger Verwandtschaft stehen, dass Emotionen und Affekte der Gedächtnisbildung dienen, gelten mittlerweile als unumstrittene Befunde. Von der Emotion als instrumentellem Erinnerungsverstärker bis hin zum harten Kern von Erinnerungen, wie es bei Aleida Assmann (2006: 253) heißt, können sie viele Funktionen bei der Gestaltung des literarischen und kulturellen Gedächtnisses erfüllen.

Für die Untersuchung der Rolle der Emotionalität in der polnischen Literatur über den Holocaust waren ferner folgende erkenntnisleitende Fragen von zentraler Bedeutung: Welche Emotionen werden in den literarischen Texten über den Holocaust dargestellt? Auf welche Art und Weise werden diese gestaltet und mit welcher Funktion? Welche Rolle spielt hierbei der Leser? Soll er die gestalteten Emotionen im Text verstehen, nachvollziehen oder gar übernehmen? Welche Wirkungspotenziale sind im Text damit verbunden? Welche emotionale Haltung des Autors tritt dabei zutage? Welche emotionalen Strategien werden erkennbar, um den Holocaust in Erinnerung zu halten, welche um das Nicht-Erfahrbare darzustellen? Wo stiftet der literarische Text die Empathie, die Dokumente nicht zu evozieren vermögen? Welche Art der Emotionsdarstellung war in den einzelnen Phasen der polnischen Holocaustliteratur dominant? Welche Periodisierung der polnischen Holocaustliteratur ergibt sich daraus? Welche dominanten Emotionen sind im Vergleich der einzelnen Generationen auszumachen? Welche Funktion spielen die Emotionen für das kulturelle Gedächtnis? Welche Rolle spielen die Emotionspotenziale der Literatur bei der Schaffung von Gegenerinnerung?

Die Bandbreite der hier kurz skizzierten Leitfragen und unterschiedlichen Ansätze spiegelt sich auch in den einzelnen Beiträgen, die zwar alle eine gewisse Heterogenität aufweisen – was in der Natur des Themas und nicht zuletzt in unterschiedlichen disziplinären Ansätzen (Literatur- und Sprachwissenschaft) bzw. bezogen auf die polnischen Beiträge in unterschiedlichen literaturwissenschaftlichen Traditionen begründet liegt – sie alle aber eint die Untersuchung des Emotionalen in den jeweils behandelten Werken über den Holocaust.

So gibt Dariusz Kulesza in seiner essayhaften „Erkundung“ einen literaturhistorischen Überblick über die polnische Holocaustliteratur unter dem Aspekt der Emotionen, wobei er drei Phasen unterscheidet: 1944-1948, 1956-1989 und die Zeit nach 1989. Während die erste Phase, die laut Kulesza von einer gewissen Ratlosigkeit angesichts der Darstellung des Holocaust geprägt ist, werden in der zweiten Phase die Emotionen „maskiert“, mit Ausnahme von Autotren wie etwa Stryjkowski, Wojdowski, Grynberg und Krall. Auf die Wichtigkeit von Grynberg und Krall für die polnische Literatur weist Kulesza deutlich hin, auch weil beide Autoren in der dritten Phase eine bedeutende Rolle spielen. Erst nach 1989, frei von politischen und kulturellen Einschränkungen, eröffnet sich für die polnische Literatur die Möglichkeit, die Shoah darzustellen, ohne den emotionalen Aspekt zu vernachlässigen und bisher nicht präsentierte zentrale Emotionen wie etwa Angst oder Entsetzen unmittelbar darzustellen. Anhand des Beitrags von Kulesza lässt sich aber auch ein anderer wichtiger Aspekt erkennen: Gelten Emotionstheorien bzw. emotionstheoretische Ansätze in der Literaturwissenschaft als etabliert, so scheinen diese in der Polonistik (noch) nicht breit rezipiert worden zu sein, worin sich auch das Thema als Forschungslücke innerhalb der Polonistik zeigt.

Markus Roths Aufsatz, der im Rahmen des ProjektesGeoBib. Frühe deutsch- bzw. polnischsprachige Holocaust- und Lagerliteratur (1933-1949) – annotierte und georeferenzierte Online-Bibliographie zur Erforschung von Erinnerungsnarrativen der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Universität Gießenentstand, untersucht die frühe polnischsprachige Holocaustliteratur, die sich einem Thema widmet, das starke Emotionen evoziert hat und evoziert, zugleich aber auch eine Forschungslücke darstellt, die langsam erst geschlossen wird: Texte von und über Kinder im Holocaust exemplarisch an Selbstzeugnissen und nachträglichen Erinnerungen aus dem Getto in Warschau. Nicht nur zeigen diese im vorliegenden Aufsatz ausschließlich in ihrer dokumentarischen Funktion betrachteten Texte das Leid der Kinder und damit verbundene Emotionen auf, sondern häufig auch eine unterdrückte Emotionalität, die als Schutzmaßnahme während der Verfolgung notwendig war, aber, wie zahlreiche Texte belegen, erst viel später aufbrach.

Maria Bewiloguas dezidiert linguistisch orientierter Beitrag widmet sich der Opfersprache des Holocaust in Tagebüchern zwischen 1933 und 1945. Es wird nicht nur deutlich, dass Emotionen als ein bedeutender Teil menschlicher Erlebenswelt auch während der extremen Erfahrungen der Verfolgung und Diskriminierung oder später in den Gettos und Konzentrationslagern präsent waren, die Autorin arbeitet auch mithilfe ihres kognitionslinguistischen Zugangs die Besonderheiten der Opfersprache von Holocausttagebüchern heraus. An Bewiloguas Beitrag wird deutlich, dass gerade linguistische Ansätze zur Erforschung von Emotionalität fruchtbar und mit Gewinn auch in der Literaturwissenschaft Anwendung finden können.

In ihrem Aufsatz widmet sich Krystyna Jakowksa dem Aspekt der Ironie in Texten von Tadeusz Borowski und Hanna Krall. Ironie, die auf der Allusion und dem Schweigen beruht und mittels derer gleichzeitig Emotionen zum Ausdruck kommen, dient als eine Antwort auf die Problematik der Unsagbarkeit des Holocaust. Während bei Krall verschiedene Themenfelder herausgearbeitet werden, in denen eine ironische Haltung und damit verbunden auch eine Emotionalisierung zum Tragen kommt, verhält es sich bei Borowski gänzlich anders. Borowskis Lagerliteratur fehlt weitgehend Ironie, vor allem weil sein Erzähler aus dem Lager heraus spricht, seine Normen und Regeln annimmt und damit keine Distanz, die für ein ironisches Sprechen nötig wäre, möglich ist. In Borowskis späteren Texten (Kamienny świat/Die steinerne Welt), und dies stellt in gewisser Weise ein überraschendes Ergebnis dar, ist hingegen eine ironische Haltung auszumachen, die Emotionen wie Hass und Verachtung ausdrückt.

Andrea Meyer-Fraatz stellt Zofia NałkowskasMedaliony(dt.Medaillons) in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Unter Rückgriff auf neuere theoretische Ansätze zur Kodierung von Emotionalität in der Literatur sowie auf traditionelle rhetorische Begriffe arbeitet sie das emotionale Wirkungspotenzial heraus. Wird Nałkowskas Zyklus häufig eine gewisse Emotionslosigkeit der Darstellung zugeschrieben, so kommt Meyer-Fraatz zu einem anderen Ergebnis: Weder berichtet die Erzählinstanz vollkommen emotionslos, noch kommt eine reine Ethosstrategie zum Tragen; vielmehr werden mittels einer Pathosstrategie im Sinne der Rhetorik im Leser Emotionen wie Abscheu, Grauen, Schrecken, aber auch Mitleid evoziert.

Claudia Hillebrandt und Juliane Köster beschäftigen sich in ihrem Beitrag mit dem RomanPodróż(dt.Die Reise) von Ida Fink, wobei sie das wechselnde und problematisierte Verhältnis von erlebendem und erzählendem Ich der retrospektiv angelegten Erinnerungserzählung in den Mittelpunkt stellen. Dieses Verhältnis und damit auch das zwischenerinnerter Emotion und distanzierter erzählerischer Einbettung erweist sich als labil. Auf diese Weise werden im Roman die präsentierten Emotionen, die mit Flucht und Verfolgung verbunden sind, intensiviert. Gerade dadurch kommt das Exzeptionelle der Erinnerungserzählung von Fink zum Tragen. Rezeptionsseitig gewendet wird damit auch die essentielle Frage nach Möglichkeiten der Vermittlung von Emotionen in Texten über den Holocaust berührt: Wie lassen sich extreme Erfahrungen samt ihrer Spezifik nachvollziehen, wenn von einer gemeinsam geteilten Lebenspraxis und gemeinsamen Erfahrungshorizont zwischen nachgeborenen Lesern und Autoren keine Rede sein kann?

Katarzyna Sokołowska untersucht in ihrem Beitrag die emotionalen Reaktionen der Polen auf die Schicksale von Juden im Holocaust und damit verbundene Haltungen aus der Perspektive der Opfer. Anhand von Ida Finks ErzählbandSkrawek czasu(dt.Eine Spanne Zeit) und Michał Głowińskis ErinnerungserzählungCzarne sezony[dt.Schwarze Zeiten] arbeitet dieAutorin die jeweils dominanten Emotionen und die Art und Weise ihrer Präsentation in den untersuchten Texten heraus und verknüpft die gewonnen Erkentnisse mit soziologischen und psychologischen Untersuchungen. Während in Ida Finks Erzählungen v.a. durch eine starke Reduzierung der Kommentierung seitensder erzählenden Instanz ein vielsagendes Erstaunen zutage tritt, präsentiert Głowińskis Erinnerungserzählung Emotionen unmittelbarer, nämlich dominant Angst und Entsetzen, die Głowiński als Kind in den Gettos und auf der „arischen Seite“ in Warschau empfand. Sokołowska verknüpft ihre Fragestellungen und Befunde mit soziologischen und psychologischen Untersuchungen und liefert damit Erklärungsversuche der verschiedenen Reaktionsweisen der polnischen Gesellschaft auf jüdische Schicksale im Holocaust.

Mit dem RomanFabrykamuchołapek(dt.Die Fliegenfängerfabrik)befasst sichThomasSchmidts Beitrag mit dem jüngsten hier vertretenen Werk des nachgeborenen Autors Andrzej Bart. Entgegen einer Vereinnahmung des Romans durch den historiographischen Diskurs und einer Kritik seiner vermeintlichen dokumentarischen Authentizität wird das emotionale Potenzial des Romans herausgearbeitet, in dem der kontroversen Figur des Vorsitzenden des Judenrats im GettoŁódź,Chaim Rumkowski, einfiktiverGerichtsprozess gemacht wird.Mittelsdieser Erzählkonstruktion wird nicht nur anhand von Zeugenaussagen fragmentarisch die Geschichte des Gettos entfaltet, vielmehr wird Rumkowskieiner moralischen Bewertung ausgesetzt.Dabei macht der Text hinsichtlich der emotionalenLenkung dem Leser ein Angebot, das zunächstals ein „Wechselbad der Gefühle“ umschrieben werden kann, worin sich auch der kontroverse Status der Figur widerspiegelt. Durch verschiedene literarische Verfahren und die Art der Informationsvergabe wird dieses Potenzial aber gebrochen und führt zu einer Verunsicherung bzw. Desorientierung auf Leserseite: Barts Roman bringt vielmehr die Schwierigkeit bzw. Unmöglichkeit der moralischen Bewertung ästhetisch zur Darstellung.

Um mit diesem Sammelband die Leserfreundlichkeit auch für Nichtslawisten zu gewährleisten, haben sich die Herausgeber dafür entschieden, bei der ersten Nennung von Primärtexten den Originaltitel anzugeben, in runden Klammern den Titel der deutschen Übersetzung und in eckigen Klammern den deutschen Titel, sofern keine Übersetzung vorliegt; danach wird nur noch der deutschsprachige Titel genannt. Analog erscheinen direkte Zitate zuerst in der deutschsprachigen Fassung, im Original in Klammern dahinter. Die Orthographie folgt der vom Duden empfohlenen Schreibweise „Getto“ statt „Ghetto“. Großer Dank gilt all denen, die durch ihre Beiträge diesen Band ermöglicht haben, Ewa Krauß für die Übersetzung des Aufsatzes von Dariusz Kulesza aus dem Polnischen ins Deutsche, der „Fritz Thyssen Stiftung“ für die Finanzierung des Workshops, Valerie Lange vom ibidem-Verlag für die Betreuung des Manuskriptes sowie Reinhard Ibler für die Aufnahme des Sammelbandes in die VerlagsreiheLiteratur und Kultur im mittleren und östlichen Europa.

Die Herausgeber

Literaturverzeichnis

Anz, Thomas, 2006: Emotional Turn? Beobachtungen zur Gefühlsforschung, in:literaturkritik.de, 12, abrufbar unter: www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=10267&ausgabe=200612 (letzter Zugriff: 17.07.2015).

Anz, Thomas, 2007: Kulturtechniken der Emotionalisierung. Beobachtungen, Reflexionen und Vorschläge zur literaturwissenschaftlichen Gefühlsforschung,in: Karl Eibl, Katja Mellmann, Rüdiger Zymner (Hgg.):Im Rücken der Kulturen. Paderborn, S. 207-239.

Assmann, Aleida, 2006:Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München.

Błoński, Jan, 1994:Biedni Polacy patrzą na getto. Kraków.

Frei, Norbert/ Kansteiner, Wulf, 2013:Den Holocaust erzählen. Historiographie zwischen wissenschaftlicher Empirie und narrativer Kreativität. Göttingen (= Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts. Vorträge und Kolloquien, Bd. 11).

Grynberg, Henryk, 1990:Prawda nieartystyczna. Katowice.

Lang, Berel, 1990:Act and Idea in the Nazi Genocide. Chicago.

Lang, Berel, 2000:Holocaust representation: Art within the limits of history and ethics. Baltimore.

Schiewer, Gesine Leonore, 2007: Sprache und Emotion in der literarischen Kommunikation. Ein integratives Forschungsfeld der Textanalyse, in:Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes. 3. Literatur und Gefühl, hg. v. Thomas Anz/ Martin Huber, S. 346-361.

Schwarz-Friesel, Monika, 2007:Sprache und Emotion. Tübingen.

Taterka, Thomas, 1999:Dante Deutsch. Studien zur Lagerliteratur. Berlin.

White, Hayden, 1991:Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen: Studien zur Tropologie des historischen Diskurses. Stuttgart.

White, Hayden, 1992: Historical Emplotment and the Problem of Truth,in: Saul Friedländer (Hg.):Probing the Limits of Representation: Nazism and the „Final Solution“. Cambridge u.a., S. 37-53.

Winko, Simone, 2003:Kodierte Gefühle. Zu einer Poetik der Emotionen in lyrischen und poetologischen Texte um 1900. Berlin.

Die polnische Holocaust-Prosa und die Emotionen.Eine essayistische Erkundung

Dariusz Kulesza (Białystok)

Die Begriffe Vernichtung, Holocaust oder Shoah stehen für eine einzigartige Erfahrung in der Geschichte der Gattung desHomo sapiens. Einzigartig ist auch die Literatur, darunter auch die polnische, die sich mit dieser Erfahrung befasst. Es deutet auch nichts darauf hin, dass sich dieses Thema erschöpft hätte. Ganz im Gegenteil, scheint es immer noch offen und unergründlich zu sein und verlangt ständig nach neuen Perspektiven und neuen Untersuchungen. Mögen die Untersuchungen zur Rolle der Emotionen in der polnischen Holocaust-Literatur zu wesentlichen Erkenntnissen in diesem Bereich führen.

Mimetisch historische Lektüre und Psychologie der Emotionen

Zweifelsohne sind die neuesten Erkenntnisse der Geschichtsforschung zum Holocaust beeindruckend. Kann aber in diesem Zusammenhang von einer Marginalisierung der schönen Literatur über die Vernichtung der europäischen Juden die Rede sein? Findet die Emotionalität als wesentliche Kategorie der Holocaustliteratur tatsächlich zu wenig Beachtung?

In polnischen literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu Texten über die Shoah dominiert nach wie vor eine mimetische Perspektive, auf der die sogenannte„historische Lektüre“ fußt (vgl. Buryła 2006: 12)[1]. Den Grenzfall einer solchen Haltung stellen Lektüren dar, die Texte über Konzentrationslager ohne Rücksicht auf ihren literarischen Wert als eine spezifische Form der Geschichtsschreibung behandeln[2]. Offen gesagt: In Polen wird die Holocaustliteratur immer noch eher „historisch“ (die Geschichte betreffend, auf sie bezogen) als „literarisch“ (sich typisch literarischer Mittel bedienend, darunter auch der des Gefühlsausdrucks) aufgefasst und behandelt.

Den sich mit Emotionalität befassenden Kunsttheorien wird innerhalb der Literaturwissenschaft, und das nicht nur in Polen, der Wert von kostbaren musealen Artefakten zugeschrieben. Geschätzt wird in erster Linie ihr historischer Wert[3]. Viel seltener werden sie praxisbezogen angewendet. Die Untersuchung von Emotionen in der Literatur kann dagegen vom Literaturwissenschaftler Kompetenzen verlangen, über die er nicht verfügt. Es handelt sich dabei um komplexe Kompetenzen, denn die Emotionspsychologie ist ein Bereich, der weder auf eine umfangreiche wissenschaftliche Tradition zurückschauen kann noch über unumstrittene und anerkannte Grundlagen verfügt[4]. Wenn die psychologischen Wissenschaften bis dato in Zusammenhang mit dem Holocaust in Erscheinung traten, dann in Gestalt der Sozialpsychologie (vgl. Newman, Erber 2002)[5], wie in den Experimenten von Stanley Milgram oder Philip Zimbardo. Die Emotionspsychologie, die naturgemäß in sich auf Emotionalität beziehende Kunsttheorien eingebunden ist, bleibt nach wie vor unbestimmt und stellt eine neue Herausforderung dar [zumindest in Polen, Anm. d. Hgg.]. Als eine solche kann sie besonders reizvoll erscheinen. Will sich aber ein Literaturwissenschaftler dieser Herausforderung stellen, muss er vor allem die Spezifika der polnischen Holocaustliteratur und ihrer Erforschung im Blick haben.

Ratlosigkeit der Jahre 1944-1948

Die Folge der ersten Konfrontation der polnischen Literatur mit dem Holocaust war die Ratlosigkeit. Adolf Rudnicki drückt sie direkt aus, indem er einerseits einen großen Zyklus über die „Epoche der Öfen“ entwirft, andererseits aber sich immer wieder den Fragen nach der Möglichkeit (Unmöglichkeit?), die Shoah darzustellen, zuwendet. Er ist der Erste, der sich der Beschreibung des Holocaust in der polnischen Literatur widmet, und als Erster stellt er auch die Unzulänglichkeit der verfügbaren literarischen Mittel fest, diesem Thema gerecht zu werden.

Die meisten polnischen Schriftsteller, die unmittelbar nach dem Krieg oder noch während des Krieges diesen schwierigen Stoff zu bearbeiten versuchen, behandeln ihn als Hintergrundthema. Im Laufe der Zeit hat sich diese Situation gewandelt, aber diese Tatsache wurde ohnehin zu einem der beiden wichtigsten Probleme, mit denen sich die polnische Literatur derzeit auseinandersetzt[6]. Über die Shoah schrieben vor allem Schriftsteller jüdischer Abstammung[7]. Schriftsteller polnischer Abstammung verfassten keine Holocaustliteratur, sondern herausragende Lagerliteratur. Während sie das KZ Auschwitz-Birkenau oder ein beliebiges anderes Konzentrationslager beschrieben, blieben sie eher dem Motto verpflichtet, das dem ZyklusMedaliony(dt.Medaillons) von Zofia Nałkowska vorangestellt ist: „Menschen haben Menschen dieses Schicksal bereitet“, als dass sie die Perspektive annahmen, die die Texte von Henryk Grynberg prägen: Nicht Menschen haben Menschen, sondern Menschen haben Juden und zwar nicht dieses Schicksal, sondern eine Hölle bereitet (vgl. Grynberg 1984, Grynberg 1994).

Auch der namhafteste unter den Autoren der polnischen Lagerliteratur, Tadeusz Borowski, beschreibt eher das System der Konzentrationslager als die Einmaligkeit der jüdischen Erfahrung[8]. Noch viel schlimmer steht es um die typischeren und folglich auch zahlreicheren Lagertexte, die im patriotisch-pathetischen Ton vom Martyrium der Lagerinsassen sprechen. Bei Seweryna Szmaglewska inDymy nad Birkenau(dt.Rauch über Birkenau) oder bei Zofia Kossak inZ otchłani(dt.Aus dem Abgrund) werden die Juden aus der xenophoben Perspektive polnischer nationaler Überlegenheit beschrieben und nicht als besondere Opfer eines beispiellosen Verbrechens dargestellt.

Die Angelegenheit wird nochkomplizierter, wenn man berücksichtigt, dass das Bild des Krieges in der polnischen Literatur der Jahre 1944-48 nicht beispielsweise von Adolf Rudnicki, sondern von Tadeusz Borowski und Tadeusz Różewicz festgehalten wurde[9]. Infolge dessen existierte in Polen unmittelbar nach dem Krieg praktisch keine Holocaustliteratur. Noch schlimmer: Dieser Sachverhalt wurde gar nicht problematisiert, das Ringen dieser Literatur mit der Unmöglichkeit, die Shoah auszudrücken, wurde stillschweigend übergangen, denn dank Borowskis hervorragender Lagerprosa und Różewicz’ Gedichten aus den BändenNiepokój(dt.Unruhe) undCzerwona rękawiczka(dt.Roter Handschuh), die die polnische Dichtung revolutioniert haben, entstand der Eindruck, die polnische Literatur sei mit der Kriegsproblematik zurechtgekommen, sie hätten den Krieg schriftlich festgehalten. Erfolgreich und ohne die Shoah. Wie kann man unter solchen Umständen über die Emotionalität in Rudnickis Erzählungen aus dem BandSzekspir(dt.Shakespeare) schreiben? Wie soll man der Emotionalität im ZyklusŚmierć liberała(dt.:Der Tod eines Liberalen) von Artur Sandauer oder im RomanOczekiwanie[Erwartung] von Jerzy Broszkiewicz beikommen?[10]Die erwähnten Werke stammen aus den Jahren 1944-1948. In allen wurde nicht der Holocaust, sondern vielmehr die Ratlosigkeit der Literatur ihm gegenüber festgehalten. Und trotzdem kann eine Literaturgeschichte der Shoah auf sie nicht verzichten.

Adolf Rudnicki

In seinem EssayPiękna sztuka pisania(dt.Die schöne Kunst des Schreibens) aus dem BandShakespeareschildert Rudnicki ein Gespräch zweier Schriftsteller. Vergessen wir für einen Augenblick solche Kategorien wie Figur, Erzähler oder Werksubjekt. Es ist ein Gespräch zwischen Adolf Rudnicki und Czesław Miłosz.

Wir Kunstliebende fühlten uns betrogen, denn die Kunst hatte uns Respekt dem Menschen und Demut der menschlichen Seele gegenüber [...] beigebracht. Und worauf schauten wir? Auf eine Welt, in der Menschen zur Seife verarbeitet wurden [...], eine Welt, die so war, dass man für sie keine Metapher fand. Von einer solchen Welt [...] hatte uns die Kunst bis dahin nichts erzählt. [...]

Die Kunst erfüllte ihre Aufgaben nicht. [...] sie ist daher mitschuldig, mitverantwortlich für die Krematorien mit ihren Öfen [...] die Kunst entwickelte sich in eine falsche Richtung[11].

My, którzyśmy kochali sztukę, czuliśmy się oszukani, bo sztuka uczyła nas szacunku dla człowieka, pokory wobec bogactwa ludzkiego wnętrza [...]. A my na cośmy patrzeli? Na świat, gdzie z ludzi robiono mydło [...], na świat, który był taki, że się nie znajdowało porównania. O świecie takim [...] nigdy dotąd sztuka nam nie mówiła. [...]

Sztuka nie wypełniła swych zadań. [...] jest współwinna przeto, współodpowiedzialna za piece krematoryjne [...] sztuka popłynęła w fałszywym kierunku. (Rudnicki 1948b: 214)

Wie sollte sie sich aber dem Holocaust gegenüber verhalten? Rudnicki schreibt über das Bedürfnis nach Moral und Wahrheit (vgl. Rudnicki 1948b) und stellt die literarischen Traditionalisten den Revolutionären gegenüber[12]. Hatte er aber selbst eine glaubwürdige literarische Ausdruckskraft der Shoah gegenüber gefunden? Ich denke nicht. Seine Experimente mit den „Blauen Blättern“[13]retteten ihn nicht als Schriftsteller, auch seine biographische Essayistik der letzten Lebensjahre waren nicht von Dauer. Den höchsten Wert in seiner Prosa behielt die Spur des Jüdischen, Biblischen und Kabbalistischen. Sowohl seine ersten Texte über den Holocaust als auch die späteren verstecken ihren emotionalen Gehalt in kleinen und großen Parabeln, in den Bezügen zu den Büchern desAlten Testaments. Diese Art von Intertextualität stellt eine überaus verlockende Herausforderung für Analysen oder Interpretationen dar. Viele Forscher stellen sich ihr[14]. Und wenn Rudnicki immer noch populär und angesehen unter den Polonisten bleibt, dann hat er das nicht dem Wert seiner Prosa zu verdanken, sondern vielmehr dem Status eines Schriftstellers, der sich als Erster der Herausforderung stellte, über den Holocaust zu schreiben. Auch wenn er dieser nicht gerecht wurde, so hat er eine glaubwürdige, geradezu durchdringende Beschreibung der Ohnmacht der Literatur gegenüber der Shoah geliefert.

Am wichtigsten in der Belletristik Adolf Rudnickis über den Holocaust, im Hinblick auf die Emotionalität, scheinen die autothematischen Elemente dieser Prosa zu sein, die auf die in der Tradition der Zwischenkriegsliteratur verankerte Einstellung des Schriftstellers zum eigenen Schaffen zurückgehen: „Meine Kunst kommt mir armselig vor“ („Moja sztuka wydaje mi się nędzna“ (Rudnicki 1948a: 71)).

Jerzy Broszkiewicz

Broszkiewicz und Sandauer gehen in ihrer Prosa nicht das Risiko ein, sich unmittelbar mit dem Holocaust zu konfrontieren. Wie sollen in einem solchen Fall der Darstellung durch die Nicht-Darstellung die mit dem Holocaust verbundenen Emotionen untersucht werden? Ersterer schreibt einen wichtigen psychologischen Roman über die Apokalypse, die noch nicht vollbracht, obwohl sie schon da ist. Es ist das Jahr 1942. Das Getto gibt es bereits, es ist aber noch nicht geschlossen. Daher schreibt Broszkiewicz darüber, was erst geschehen wird. Darüber, was zwar schon da ist, was aber als nicht existent angesehen werden kann. Noch ist Zeit – auch wenn es die letzte Stunde ist – für konventionelle Literatur, für eine Welt aus der Zeit vor dem Holocaust. Für eine schicksalsschwere Wahl, wie bei Doktor Grossmeier, im Getto zu bleiben oder die eingeschlossenen jüdischen Mitbrüder zu verlassen[15].

Sogar die im Roman festgehaltene Lagererfahrung (Bełżec) gehört zur Literatur und einer Welt, die eher von der titelgebenden Erwartung als von der Verwirklichung der Apokalypse bestimmt ist. Aus diesem Lager kann man gerettet werden, und dies gelingt dem Medizinstudenten Stefan Bergman. Mit Liebe und Ehrgefühl versucht er sich vor Verzweiflung zu schützen, denn diese aus der Literatur des 19. Jahrhunderts stammenden Gefühle sind in Broszkiewicz’Roman noch möglich.

Erwartungist jedoch nicht als ein Ausweichmanöver der Shoah gegenüber zu werten, sondern als ein Ausdruck des Bewusstseins dafür, dass das behandelte Thema außergewöhnlich ist und dass ein Schriftsteller nur über eingeschränkte Möglichkeiten verfügt, ihm gerecht zu werden.Erwartungdokumentiert aber nicht nur die literarische Ratlosigkeit, die wir schon aus den autothematischen Fragmenten von Rudnickis Prosa kennen: Die wichtigste emotionale Erfahrung der Figuren in der dargestellten Welt dieses Romans ist eben die Erwartung. „Die Erwartung ist einfach eine Form der Unruhe“ („Oczekiwanie jest po prostu niepokojem“ (Broszkiewicz 1948: 68)),sagt Stefans Mutter. Eine andere Form davon ist die Ratlosigkeit, die die Figuren neben der Einsamkeit und den Prophezeiungen am meisten demütigt (vgl. ebd.: 144).

Eine emotionsbezogene Analyse des Buches von Broszkiewicz verlangt, dass man sich sowohl auf die Emotionen, die sich aus der Entscheidungssituation ergeben, als auch auf die von Unruhe und Ratlosigkeit geprägte Erwartung konzentriert. Dr. Grossmeiers und Stefan Bergmans Entscheidungen können mit derAntigonedes Sophokles in Zusammenhang gebracht werden, der das Klassische und das Tragische zur höchsten Form gebracht hat. Sowohl in der griechischen Tragödie als auch im polnischen Nachkriegsroman geht es um die Erinnerung an diejenigen, die umgekommen sind, weiterhin umkommen oder zum Tode verurteilt wurden. Der Preis für diese Erinnerung ist das Leben derjenigen, die zur Gemeinschaft der Getöteten und Sterbenden gehören und diese weder vergessen können noch zurücklassen wollen.

Die emotionale, humanistische Dimension der erwähnten Entscheidungssituationen wird noch wichtiger, da bei Broszkiewicz die Bedeutung des Konflikts zwischen der Staatsräson und der Religion gemindert ist. Der Staat erscheint hier nur als eine unter deutscher Besatzung stehende institutionelle Einheit. Der Glaube an eine transzendente Weltordnung spielt inErwartungkeine wesentliche Rolle. Es sind Menschen, die in der dargestellten Welt des Romans über alles Entscheidungen treffen, auch wenn das Fatum des herannahenden und unausweichlichen Holocausts auf ihnen lastet.

Artur Sandauer

Der ProsazyklusDer Tod eines Liberalenvon Artur Sandauer ist weit entfernt von einer emotionalen Zurückhaltung und anders als der RomanErwartungfrei von Pathos. Beide Bücher beschreiben dieselbe Zeitspanne, für die das Jahr 1942 eine Zäsur setzt[16]. Broszkiewicz aber neutralisiert (sublimiert?) die Emotionalität seiner Prosa mittels eines konventionellen Psychologismus und einer Distanz der Vernichtung gegenüber, die in seinem Roman noch bevorsteht, noch nicht vollbracht ist. Sandauer hingegen wartet auf nichts. InPamiętnik bezsensu(dt.Tagebuch der Sinnlosigkeit), das vom Schicksal der Juden zur Kriegs- und Okkupationszeit handelt, schreibt eine Figur:

Zu überraschend waren diese Ereignisse, sie ließen ihm keine Zeit, um etwas anderes als nur die Komik der soebenüberstandenen Situation zu empfinden. Alles verfloß im inneren Ausbruch eines giftigen Kicherns. (Sandauer 2001: 150)

Zbyt zaskakujące były te wypadki, aby dawały czas na doznanie czegokolwiek prócz komizmu przeżytej przed chwilą sytuacji. Wszystko rozpłynęło się w wewnętrznym wybuchu jadowitego śmiechu. (Sandauer 1958b: 140)

Das zitierte Fragment ist symptomatisch für Sandauers literarische Strategie gegenüber dem Holocaust. Der RomanDer Tod eines Liberalensagt mehr über den Niedergang der Kultur und der Menschen des 19. Jahrhunderts aus, die – gleich Doktor Herbert Kirsche aus der Titelerzählung dieses Bandes – Humanisten, Individualisten, Ästheten, Liberale und Demokraten sind (vgl. Sandauer 1958c: 10). Ihre Zeit ist schon abgelaufen, aber die Zeit der Vernichtung ist – in diesem Punkt sind sich Sandauer und Broszkiewicz einig – noch nicht gekommen. Sie schickt jedoch ihre Vorboten: Es gibt Sonderaktionen, Juden werden bereits in Vernichtungslager verschleppt und umgebracht. Man muss sich verstecken und ist auf der Flucht, aber der letzte Text dieses Bandes,Sprawa godności(dt.Eine Frage der Würde), zeigt den Holocaust als eine Erfahrung, der man gewachsen sein kann – als etwas nach menschlichem Maß, dem Maß der Würde.

Doktor Winter glaubt,dass der „Tod [...] die Wiederholung und die Beurteilung des Lebens“ sei (Sandauer 2001: 124) („śmierć [...] jest rekapitulacją i oceną życia“ (Sandauer 1958b: 118)). Diesen Glauben darf er bis zum Schluss bewahren. Während er zur Hinrichtung geht, willer glauben, selbst diese Entscheidung getroffen zu haben. Daher tritt er nach der Frage des Gestapomanns „Na Kinder, wer von euch freiwillig?“ (Sandauer 2001: 153) („No, dzieci, kto na ochotnika?“ (Sandauer 1958b: 142))als Erster heraus. „Und das ist seine Vergeltung. Nehmen wir den Sterbenden nicht den letzten Trost“ (Sandauer 2001: 153). („I to jest jego odwet. Nie odbierajmy ostatniej pociechy umierającym“ (Sandauer 1958b: 142)).

Ich weiß nicht, ob der letzte Satz ironisch oder sarkastisch ist, oder ob man in ihm eine Spur von Empathie entdecken kann. Aber selbst wenn ich mich für den Sarkasmusentscheide, bleibtDer Tod eines Liberalentrotzdem ein Zyklus, in dem die Welt nicht vom Holocaust, sondern vom jüdischen Autor und den von ihm beschriebenen Opfern beherrscht wird. Es ist kein Festhalten der Shoah in der Literatur. Das Buch dokumentiert vielmehr das 19. Jahrhundert und seine liberalen Werte. Sandauer schildert den Tod eines Liberalen und nicht die Welt, die nach diesem Tod kam und keine liberalen Werte, sondern nur den Holocaust kannte.

Was die Emotionalität anbelangt, so würde ich mich bei der Lektüre vonDer Tod eines Liberalenauf den Sarkasmus konzentrieren, mittels dessen die Ratlosigkeit (des Werksubjekts, des Erzählers und der Figuren) dem drohenden Völkermord gegenüber kamufliert wird. Ich würde der Frage nachgehen, inwieweit diese Strategie Sandauer vor seiner Wehrlosigkeit angesichts der dargestellten Welt als Schriftsteller schützt und inwieweit sie zum Zeichen der Beständigkeit einer liberalen Weltanschauung wird, die weder Wehrlosigkeit noch Ratlosigkeit gegenüber demfaschistischen Totalitarismus zulässt.

Kazimierz Wyka

Rudnicki ist tragisch ratlos, Nałkowska und Borowski schildern nicht ausschließlich den Holocaust, sondern die universelle Apokalypse der Kriegs- und Besatzungszeit. Broszkiewicz und Sandauer verstecken ihre Ratlosigkeit gegenüber der Shoah, indem sie in ihrer Prosa einen Zwischenzustand der Geschichte (des Schicksals) der Welt, der Juden und der Literatur festhalten. Man sieht zwar schon den Schatten des heranziehenden Genozids, aber der Zustand ist immer noch aus der Perspektive einer liberalen Weltanschauung des 19. Jahrhunderts definiert.

Die wichtigste Aufgabe der Jahre 1944-48 bestand übrigens darin, Zeugnis abzulegen. Die Literatur war diesem Zweck untergeordnet. Als ein autonomer Gegenstand schien sie nicht am wichtigsten zu sein.

All jene, die wegen Phlegmonen, Krätze und Typhus, aber auch, weil sie zu mager waren, in die Gaskammer gingen, baten die Pfleger (die sie auf die Krematoriumautos luden), hinzuschauen und nicht zu vergessen. Und die Wahrheit über die Menschen all jenen zu sagen, die sie nicht kennengelernt hatten. (Borowski 2006: 396)

Ci wszyscy zaś, którzy z powodu flegmon, świerzbu i tyfusu, a także dlatego, że byli zbyt chudzi, szli do komory gazowej, prosili pielęgniarzy (ładujących ich na krematoryjne auta), aby patrzyli i pamiętali. I aby powiedzieli prawdę o człowieku — tym, którzy jej nie znali[17]. (Borowski 2004: 324)

So Tadeusz Borowski in seiner ErzählungOdwiedziny(dt.Der Besuch) aus dem ZyklusKamienny świat(dt.Die steinerne Welt). Ähnliches bringen in ihren Texten Adolf Rudnicki[18]und Jerzy Broszkiewicz[19]zum Ausdruck. Sehr prägnant und symptomatisch zugleich ist – im Hinblick auf die in den ersten Jahren nach dem Krieg dominierende Zeugnisperspektive, welche die Emotionen als Randerscheinung abtut – die Erklärung von Seweryna Szmaglewska, die im Vorwort zu ihrem RomanRauch über Birkenauschreibt: „Alles, was ich hier mitteilen werde, kann ich vor jedem Gericht beweisen“ (Szmaglewska 1984: 9) („Wszystko, cokolwiek tu podam, jestem w stanie udowodnić przed każdym trybunałem“ (Szmaglewska 1984: 9)).

Diesen juristischen Aspekt der ganzen polnischen Prosa über den Krieg und die Besatzungszeit erfasst und beschreibt Kazimierz Wyka in seiner inzwischen schon klassischen ArbeitPogranicze powieści. Proza polska w latach 1945-48[Grenzland des Romans. Polnische Prosa in den Jahren 1945-48]. Wyka wartet auf einen großen, epischen Roman über die Wirklichkeit der Kriegs- und der Besatzungszeit und ärgert sich über den dokumentarischen Charakter der schriftstellerischen Zeugnisse. Er verhält sich wie ein Liberaler, der den Krieg erlebt hat. Er ist sich dessen nicht bewusst, dass der Krieg – vor allem aufgrund des Völkermordes, der zu seinem apokalyptischen Höhepunkt wurde – alles umgeworfen hat, nicht nur die Weltgeschichte, sondern auch die Identität der GattungHomo sapiens. Und wenn die Literatur mit diesen Veränderungen Schritt halten und sie erfassen will, so muss auch sie sich ändern. In den Jahren 1944-48 konnte man den Eindruck haben, dass die einzige Chance, über den Holocaust zu schreiben, dokumentarische Zeugnisse waren, die auf Emotionalität verzichten. Aber das wahre Problem besteht darin, dass unmittelbar nach dem Krieg entweder gar nicht über die Shoah geschrieben wurde (die Diagnose trifft auf die besten Texte der polnischen Literatur über die Kriegs- und Besatzungszeit zu, darunter die von Tadeusz Borowski und Zofia Nałkowska an der Spitze) oder dass man sich an das Thema des Holocaust nur herantastete (als Beispiel können die Texte von Broszkiewicz und Sandauer dienen) oder dass man – wie Rudnicki – sich der Herausforderung stellte, indem er die Ratlosigkeit der Literatur dem Holocaust gegenüber offenbarte[20].

Man kann über die Emotionen in der Prosa schreiben, die sich an der Grenze zum Dokumentarischen bewegt und sich mit dem Thema des Holocaust auseinandersetzt. Man kann, denn sowohl Rudnicki als auch Broszkiewicz und Sandauer – um bei den Namen zu bleiben, die bereits gefallen sind – schildern Emotionen, deren Wirkung auf den Leser genauso wenig außer Acht gelassen werden darf, wie die emotionale Beteiligung der Verfasser, die in den Texten über den Holocaust zum Ausdruck kommt. Andererseits aber scheinen diese Zeugnisse unvollkommen. Sie müssen hier zwar berücksichtigt werden, da sie zu den ersten Texten gehören. Über den Holocaust sagen sie aber zu wenig, sie weichen ihm aus und vermögen es nicht, sich dem Thema so zu nähern, wie es späteren Schriftstellern gelungen ist, die dank dieser Vorreiter aufkommen konnten.

Julian Stryjkowski

Erst nach dem Jahre 1989 wird der Holocaust für die polnische Literatur so wichtig, dass man ihn insofern wirksam in der Literatur festhält, dass er nun zu den wichtigsten Themen gehört, die in Polen aufgenommen, kommentiert und konsequent untersucht werden. An dieser Stelle habe ich jedoch nicht vor, die entschuldigende und zugleich falsche These aufzustellen, der zufolge Polen zunächst seine Unabhängigkeit wieder erlangt haben musste, ehe sich dort eine Holocaustliteratur in größerem Umfang entwickeln konnte.

Die Jahre 1944-1948 habe ich bereits erwähnt. Nach 1949 begann die Ära des sozialistischen Realismus. Dem Thema der Shoah wurde damals jegliche Daseinsberechtigung abgesprochen. Die Lage änderte sich nach dem Oktoberumbruch von 1956, der – nicht nur im Hinblick auf den Holocaust – von kurzer Dauer und nicht tiefgreifend genug war. Darauf weist nicht nur der antisemitische Charakter der Ereignisse vom März 1968 hin, sondern, wie ich meine, auch die Prosa von Julian Stryjkowski, die sich auf den Holocaust bezieht.

1956 erscheint das BuchGłosy w ciemności(dt.Stimmen in der Finsternis), das noch während des Krieges und in den ersten Jahren nach dessen Ende entstanden ist. Es gehört zu denjenigen Romanen, die, wie auchPolska jesień(dt.Der polnische Herbst) von Jan Józef Szczepański oderRojsty[Sumpfgebiete] von Tadeusz Konwicki, in den 40er Jahren entstanden sind, auf die Veröffentlichung aber bis zur Befreiung der Literatur vom politischen Druck des sozialistischen Realismus im Oktober 1956 warten mussten.

Der RomanStimmen in der Finsterniseröffnet Stryjkowskis galizische Trilogie.Austeria(1966; dt. Austeria/ Die Osteria) undSen Azrila(1975; dt.Asrils Traum) stellen seine Fortsetzung dar[21]. Die Bücher lassen sich kaum ohne den Hintergrund des Holocaust lesen, selbst wenn sie die jüdische Welt aus der Zeit nicht nur vor dem Zweiten, sondern sogar vor dem Ersten Weltkrieg schildern.Austeria, das bekannteste Buch dieser Trilogie (seinen Ruhm verdankt es wahrscheinlich der gleichnamigen Verfilmung von Jerzy Kawalerowicz), scheint am meisten mit der Shoah zu tun zu haben. Der heraufziehende Erste Weltkrieg, Kosaken, drohende Pogrome, die erste Liebe, die erste, noch zufällige Todeserfahrung und Juden aus allen Bevölkerungsschichten, welche Zuflucht auf ihrer Arche, der Osteria des alten Tags suchen, ihre Rat- und Wehrlosigkeit, die man auch im Verhalten der betenden und tanzenden, geistesabwesenden Chassidim beobachten kann. In der Schlussszene des Films von Kawalerowicz hört man im Hintergrund Schüsse und sieht einen Fluss voller Blut. Kurz davor sieht man die Tanzenden nackt und lachend in den Fluss zum Baden springen.

Die Nachrichten über den Völkermord, die Stryjkowski während des Krieges erreichen, bringen ihm seine verlorene jüdische Identität wieder. Er ist kein Zeuge. Seine Prosa kann nicht zum dokumentarischen Zeugnis werden. Sie bewahrt vor dem Vergessen. Sie schützt vor dem Sich-Nicht-Erinnern-Können. Sie bildet eine jüdische Welt ab, die es nicht mehr gibt[22]. Alles rein literarisch. Ein großes Meisterwerk, aber bestimmt keine Chronik des Holocaust, auch wenn es unangemessen scheint, diese Prosa zu lesen, ohne an die Shoah zu denken.

Wenn man nach dem emotionalen Kern der ganzen Trilogie oder einfach nur vonAusteriafragt, muss auf die Romanfigur Tag hingewiesen werden, den Wirtshausbesitzer, einen nicht orthodoxen Juden, der mit einem katholischen Priester befreundet ist und in einer Beziehung mit seiner Aushilfe, Jewdocha, lebt. Tag ist wie Noah einer der Gerechten und rettet Juden, die unter seinem Dach Zuflucht vor der herannahenden Sintflut suchen. Am Ende des Romans macht sich der alte Tag mit dem Priester in die Stadt zu dem dort stationierten Kommandanten auf, um nach Gerechtigkeit für den ungerecht verurteilten und erhängten jüdischen Jungen Bum zu verlangen. Diese Geste ist kein Selbstmordakt. Tag bestätigt damit seine biblische Rolle alsWächterüber unmögliche Unterfangen.

Die ersten Eltern begangen die Erbsünde. Ihr Sohn, Kain, brachte seinen Bruder Abel um. Das ist unser Ursprung. Noah sollte zum Vater der neuen Welt, der neuen Menschen werden. Gott schloss mit uns einen neuen Bund, dessen Zeichen der Regenbogen wurde. Aber nichts hat sich damit geändert. Wir haben uns nicht geändert. Alles wurde nur schlimmer.

Tag handelt in seiner Osteria nicht nur wie Noah. Er, Tag, erinnert auch ein wenig an Julian Stryjkowski. Erst in dieser dreifachen Beziehung (Tag – Noah – Stryjkowski) wird sichtbar, was für die ganze galizische Trilogie wichtig ist und über die emotionale Haltung des Verfassers zum Holocaust entscheidet, die im Text zum Ausdruck kommt. Mit anderen Worten: Indem Tag sich wie Noah verhält, setzt er die literarische Mission von Stryjkowski durch, die darin besteht, die vernichtete jüdische Welt in der Literatur festzuhalten. Erst um diese Aufgabe herum lässt sich ein kohärentes jüdisches Universum vonAusteria,Stimmen in der FinsternisundAsrils Traumaufbauen.

Um dieses zu beschreiben, reicht es, eine beobachtende Position anzunehmen und sich auf das Bedürfnis nach Rettung zu fokussieren, das den Daseinsmodus des alten Tag und Julian Stryjkowskis definiert. InAusteriawird dieses Bedürfnis zumindest in drei Dimensionen umgesetzt. Die erste bezieht sich auf den Schutz des Lebens, das heißt auf die Tatsache, dass allen Juden, unabhängig von ihrem gesellschaftlichen Status oder religiösen Engagement Zuflucht gewährt wird. Das einzige Kriterium stellt die im Sinne der NS-Ideologie „rassische“ Zugehörigkeit dar, denn im Lichte der Nürnberger Gesetze, die im September 1935, also zwanzig Jahre nach der Handlungszeit des Romans, verabschiedet werden, reicht es aus ein Jude zu sein, um aller Rechte – auch des Rechts auf Leben – beraubt zu werden.

Tag schützt nicht nur das Leben seiner Brüder. Er bewacht auch ihren Tod. Dies stellt bereits die zweite Dimension seiner rettenden Mission dar, die für Stryjkowski besonders wichtig ist, denn er weiß bereits, was der alte Tag noch nicht gewusst haben konnte. Der Autor des Romans weiß, dass das Leben der Juden nicht gerettet wurde. Aus diesem Grund taucht inAusteriader Leichnam von Asia auf, dem ersten, zufälligen Opfer des gerade beginnenden Ersten Weltkriegs.

Da ich mir der Schwierigkeiten bewusst bin, über die Beziehung von Asias Tod und dem Holocaust zu sprechen, möchte ich an dieser Stelle ein längeres Fragment des Romans von Julian Stryjkowski zitieren, das diesen Zusammenhang zum Ausdruck bringt:

Der alte Tag eilte ins Schlafzimmer. Die Kerzen in den Schalen der Messingleuchter waren geschmolzen und brannten wie Öl. Die Flammen tanzten auf den verkohlten Dochten, sie hüpften auf und nieder, quälten sich vor dem Erlöschen. Welch ein schwerer Tod, bewahre uns Gott! Die weißen Stearintropfen flossen wie durch eine Rinne auf den Fußboden. Das Licht, abwechselnd gelb und rot, fiel auf das Laken. Auf dem Bett lag Bum und schnarchte.

„Ach!“ stöhnte der alte Tag, „ich hab’s ja gesagt! Ich hab’s gewusst! Der Leichnam ist allein.“ Er trat zum schlafenden Bum und zerrte ihn am Arm.

„Asia! Asia!“

Der alte Tag ließ ihn in Ruhe.

Er setzte sich auf den Stuhl, zwischen sie und das Bett.